Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

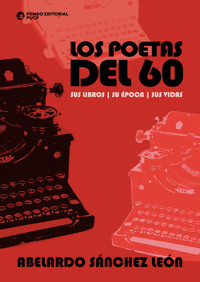

"La generación del 60 es numerosa y Abelardo Sánchez León se ha concentrado en aquellos poetas más significativos, ya sea por su trayectoria, su temática, su estilo y su estrecha relación con los acontecimientos políticos y sociales que marcaron su época. Antonio Cisneros, Rodolfo Hinostroza, Javier Heraud, Marco Martos, César Calvo, Luis Hernández, Mirko Lauer y Julio Ortega han escrito libros en variados estilos, y, algunos de ellos, además, en diversos géneros: la narrativa, el teatro o el ensayo. Es una generación trágica, sumida en un hálito de muerte temprana. Sin embargo, bullen en ella las ganas insobornables de vivir una aventura literaria, interesada en el riesgo de la experimentación formal, del viaje más allá de las fronteras de la patria y de incorporar en sus libros un diálogo mayor con la cultura occidental, su creación y sus contradicciones. El presente ensayo es una invitación a ingresar en un territorio poético singular y auténtico. A compartir experiencias comunes y transitar honestamente por sus libros, su época y sus vidas. Abelardo Sánchez León escribe con naturalidad y rigor acerca de poetas a quienes en su mayoría ha frecuentado durante décadas. Nos invita a poner un pie en el misterio de la poesía y conservar el otro en los avatares de la vida cotidiana."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 817

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Abelardo Sánchez León (Lima, 1947) es sociólogo, escritor y periodista. Es uno de los representantes principales de la generación del setenta y ha sido incluido en numerosas antologías nacionales y del extranjero. En 1966 obtuvo el primer premio de los Juegos Florales de la PUCP; en 1980, la Beca Guggenheim; y en 1989, la Beca Fulbright. Fue vicepresidente de Desco y director de la revista Quehacer hasta su desaparición en 2014. Además, fue coordinador de la especialidad de periodismo y posteriormente jefe del Departamento de Comunicaciones de la PUCP, donde también fue profesor principal.

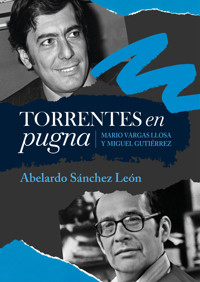

Ha escrito el ensayo Torrentes en pugna: Mario Vargas Llosa y Miguel Gutiérrez (2024), las crónicas La balada del gol perdido (1998) y El viaje del salmón (2005); las novelas Resplandor de noviembre (2012), El tartamudo (2002), La soledad del nadador (1996) y Por la puerta falsa (1993); pero es conocido sobre todo por su poesía, género en el que ha publicado varios libros: El tumulto del sueño (2022), El habitante del desierto (2016), Grito bajo el agua (2013), El mundo en una gota de rocío (2000), Oh túnel de La Herradura (1995), Antiguos papeles (1987), Buen lugar para morir (1984), Oficio de sobreviviente (1980), Rastro de caracol (1977), Habitaciones contiguas (1972), Poemas y ventanas cerradas (1969). Además, ha sido incluido en las antologías Perú,the New Poetry (1977) y Estos 13 (1973).

Abelardo Sánchez León

LOS POETAS DEL 60

Sus libros, su época, sus vidas

Los poetas del 60Sus libros, su época, sus vidas© Abelardo Sánchez León, 2025

© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2025Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú[email protected]

Diseño de portada: Camila Vargas Pérez ([email protected])Foto del autor: Marcia Vargas

Diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Primera edición digital: julio de 2025

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2025-06803e-ISBN: 978-612-335-056-7

Índice

Agradecimientos

Capítulo 1. Poetas precoces

Capítulo 2. Poetas nuevos y antiguos

Capítulo 3. Ciertos poetas

1. Antonio Cisneros

2. Rodolfo Hinostroza

3. Reino de la poesía

4. Marco Martos

5. Rodolfo Hinostroza y Antonio Cisneros

6. Luis Hernández

7. César Calvo

8. César Calvo y Javier Heraud

9. Viaje de retorno

10. Mirko Lauer

11. El poema y la crónica

Capítulo 4. Cinco libros singulares

1. Lauer: el péndulo

2. Hinostroza: la limpieza

3. Calvo: la espesura desmesurada

4. Ortega: la dispersión de los huesos

5. Hinostroza: la ilusión de la escritura

Capítulo 5. Ciertos poemas

1. La casa

2. El país

3. Conflagraciones

4. Guerrilla y terrorismo

5. El poder

6. Los hijos. Las hijas.

Despedida

Carpe Diem

Bibliografía

¿De dónde viene el río?

¿Y la anguila, mente nocturna del agua,

río dentro del río y al otro lado del río,

nervio nocturno del agua?

Ted Hughes

¡Un río, Melodía, dios, un río!

El espacio en el cauce de lo alado,

Sordo monstruo tallado por Estío

Entre un triste frescor

Oh, ignorado.

Luis Hernández

Agradecimientos

Los poetas del 60 fue escrito en casa, en una absoluta soledad. Con frecuencia el trabajo académico resulta ser así: exige una entrega total, una correcta distribución del tiempo y una disciplina puesta a prueba, obligada a sortear las dificultades que nos tiende la implacable vida diaria.

Este ensayo deriva, en gran medida, de aquel que publicara con el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en el 2023, cuyo objetivo central era contrastar la literatura y la vida pública de dos importantes novelistas peruanos: Mario Vargas Llosa y Miguel Gutiérrez. Si bien se trata de ensayos autónomos, en los dos se respira un mismo ambiente de época: los turbulentos y vitales tiempos que cubren prácticamente cinco décadas: las que van de 1960 hasta el año 2000. Y un poco más.

Sin embargo, ninguno de los dos ensayos hubiera sido posible sin el respaldo de la PUCP. Mi primer agradecimiento va, entonces, a mi Universidad, a través de Jorge Acevedo Rojas, jefe del Departamento de Comunicaciones. Mis dos últimos años como profesor universitario, entre 2021 y 2022, estuvieron orientados, principalmente, a la lectura y redacción de un ensayo dedicado a repasar la poesía, los libros y la época de una generación de poetas que me resultaba, además, cercana académica y personalmente. Pude, así, al final de mi carrera docente y administrativa, cumplir ese sueño tan anhelado que guarda en su corazón todo profesor: poder leer, escribir y enseñar. Cómo no agradecer el respaldo y la confianza puesta en mí.

De pronto, como si fuese una ráfaga brillante que atraviesa la memoria, debo agradecer a dos amigos con los cuales tuve un tema de conversación intenso y especial: la literatura, la poesía, la narrativa, la escritura; también las ciencias sociales, la política y la cultura. Ellos son el novelista Carlos Calderón Fajardo y el poeta Elqui Burgos. Con Carlos forjé una intensa amistad durante nuestros tres años de estudios de Sociología en el Fundo Pando, aquí mismo, en Pueblo Libre, donde hoy brilla un impresionante campus. En aquellos años, entre 1967 y 1970, el Fundo Pando era tan solo eso: un fundo, un descampado, un ambiente que combinaba con naturalidad la expansión urbana y lo rural. Con Carlos acostumbrábamos conversar, con relativa frecuencia, caminando, hasta llegar al lejano parque Castilla, ubicado en Lince, aquella área verde que es también frontera entre los distritos de Lince y San Isidro. Caminábamos y caminábamos, a buen tren, por la avenida Cuba, Arenales y César Vallejo. Éramos los dos únicos estudiantes de Sociología interesados a muerte en la narrativa y la poesía; sobre todo en escribirla. Carlos Calderón Fajardo me enseñó a entender que no hay poeta ni escritor de verdad que primero no sea un ávido e inteligente lector. Primero se lee, después se escribe. Esa enseñanza he tratado de trasmitirla a mis estudiantes del curso de Redacción, que dicté feliz durante un poco más de veinte años. Después de respirar un rato el verdor del parque Castilla, nos despedíamos, y yo caminaba unas cuantas cuadras hacia mi casa paterna y Carlos se trepaba al Urbanito que lo llevaría a la suya, ubicada también en medio de otra frontera, aquella que se traza entre Miraflores y Surquillo.

En París, entre los años 1972 y 1975, caminé sin descanso con mi amigo, el poeta Elqui Burgos, compañero de la generación poética de los años setenta. Nuestro trabajo consistía en pegar afiches de la compañía de charters dirigida por Lalo Justo Caballero. Caminábamos por París y sus alrededores: Vincennes, Nanterre, Anthony… Caminábamos y caminábamos y conversábamos y conversábamos, especialmente de poesía, de nuestra tradición poética, tan rica, vasta, variada e importante. Elqui era sanmarquino y traía muy buenos aportes a la conversación, sobre todo gracias a los conocimientos impartidos por sus maestros y amigos, los generosos poetas de la Generación del 50. Después de tanto caminar y conversar, casi sin almorzar, Elqui comía poquísimo, llegábamos a la conclusión última de que la poesía había evitado que nuestro país se desintegrara en sus constantes luchas intestinas y despiadadas. Que la vida estaba mutilada sin poesía. La poesía era una fuente genuina de inspiración y búsqueda. Y debíamos escribirla. Darle aire al país. Después nos despedíamos con un abrazo y regresábamos a nuestros cuartos, ubicados arriba, en el último piso, donde nos esperaban Mélida y Marcia respectivamente. Marcia esperándome, a veces, en la buhardilla: es una imagen: aquella luz era un foco desnudo en su afán de iluminar aquel cuarto que daba justo al boulevard Pereire.

Imposible no agradecerle a Marcia su inteligente compañía, sus silencios oportunos, sus puntos de vista, su risa, su entereza, su lágrima, sus observaciones con el lápiz en la mano. Mi agradecimiento va también a Eva Tokeshi Nagamine, mi leal amiga, presente en los momentos en que necesito de su soporte y ayuda técnica, especialmente a la hora de imprimir, mantener el ánimo y conservar lo escrito. A Patricia Arévalo Majluf, directora del Fondo Editorial PUCP, con quien siempre es una felicidad trabajar en la concreción de un libro, aquel objeto tan valorado por los poetas de los años sesenta: aquella ilusión de proteger la fugacidad de la vida en unas páginas. A su equipo, especialmente a Militza Angulo Flores, con quien intercambiamos información oportuna acerca de las modificaciones, correcciones últimas y avances del presente ensayo.

13 de mayo de 2025

Capítulo 1. Poetas precoces

En el Perú la generación poética de los años sesenta tuvo una correspondencia directa con los vigorosos movimientos políticos y sociales de la época: la Revolución cubana y su expansión trágica en el continente a través de la guerrilla; la Revolución Cultural china; el movimiento de Mayo en París; la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos; la masacre de los estudiantes en la plaza Tlatelolco en México; la Primavera de Praga; la guerra de Vietnam y la algarabía que produjo la denominada contracultura hippie, contestataria, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa y América Latina. Además, por cierto, la aparición simultánea de bandas de rock que irrumpieron en el escenario como fue el caso de los emblemáticos Beatles y Rolling Stones, que llegaron a ofrecer, estos últimos, un concierto gratuito en Cuba el 25 de marzo de 2016 y del cual Jeremías Gamboa, Joselo y Javier Sinay dan fe en su crónica «Cuba Stone».

Se le asocia, inmediatamente, con una cultura juvenil. En gran medida, los principales protagonistas de estos movimientos fueron jóvenes. Los jóvenes eran activos participantes en la esfera pública y las imágenes más recurridas fueron aquellas que los mostraban en marchas callejeras, en enfrentamientos con el cordón policial: las barricadas, los gases lacrimógenos, las banderolas, en paisajes tan diversos que iban desde las plazas europeas hasta el agreste follaje latinoamericano: las fotografías de los barbudos de Sierra Maestra en 1959 y el cuerpo acribillado del Che Guevara en octubre de 1967.

Julio Ortega fue enfático al declarar que la generación de poetas de los años sesenta se inició con la Revolución cubana y la muerte del poeta Javier Heraud. «Pienso —afirma— que mi generación nace —efectivamente— con dos hechos: la Revolución cubana y la muerte de Javier Heraud» (Cevallos, 1967, p. 140). Y es verdad, pues ambos acontecimientos constituyen el acta de nacimiento de una etapa histórica diferente en nuestro continente y resulta ser también el bautizo de una nueva generación de poetas en el Perú: Javier Heraud está íntimamente entrelazado a una idea crucial: la necesidad de hacer la revolución socialista en América Latina y la constatación trágica de su fracaso en el empeño de fomentarla.

Además, Ortega ya planteaba en esos años la idea de recrear el marxismo y acercarlo a la realidad peruana, tal como lo propusiera José Carlos Mariátegui varias décadas antes. Estas declaraciones suyas en la antología «Los nuevos» ocurre después de la derrota de los movimientos guerrilleros en el Perú. Sin embargo, no descubre poetas interesados en abordar estos temas, más propios de los científicos sociales. Ortega afirma: «Los escritores jóvenes vivimos en el corazón de los cambios», pero antes, ha dicho: «La verdad es que en no más de dos escritores de mi edad he encontrado una real preocupación por asimilar estos hechos en un proceso histórico local, nuestro» (p. 140).

La Revolución cubana fue simultáneamente el gran grito de esperanza y la voz lastimera de la derrota guerrillera que intentó implementar esos cambios radicales fuera de la isla. La Revolución cubana fue, simultáneamente, la historia que se desencadena en la propia Cuba y la necesidad urgente de expandirla mediante una política orientada hacia el continente latinoamericano.

Julio Ortega, en aquella lejana declaración, dice que en tanto no tengamos una interpretación del marxismo acorde a nuestra realidad local e histórica, esta ausencia de un marxismo peruano solo permite que la derecha bombardee sistemáticamente a nuestros marxistas y que solamente seamos piezas útiles en el ajedrez geopolítico. Alude, de ese modo, a los intereses geopolíticos que propiciaba la Guerra Fría. Los partidos comunistas latinoamericanos dependían económica e ideológicamente del Partido Comunista Soviético, bajo el nombre de la «convivencia pacífica», término que aludía al difícil arte de gobernar desde la izquierda antes de hacer una verdadera revolución en el continente. La Unión Soviética se movía en aguas norteamericanas. Su conducta, motivada por compartir un mismo espacio geográfico, dio origen tanto a las posturas revolucionarias como a las reformistas, y propagó, en el fondo, la imagen de un partido comunista progresivamente burocrático en medio de las alianzas que promovía, pero sembrando, a su vez, la sospecha de que jamás se interesaría por hacer la revolución fuera de Cuba. La Revolución cubana se forjó sin la injerencia soviética.

Hay que señalar que ninguno de los seis poetas elegidos para conformar la antología Los nuevos declaró explícitamente que fuese marxista. Julio Ortega dice, más bien: «No soy marxista. Creo que los escritores nuevos queremos ser más que eso, queremos fijar nuestras propias pautas de interpretación. Yo no firmo comunicados ni hago poesía ingeniosa, ni me entusiasman las declaraciones de los escritores cubanos porque, simplemente, no me bastan; por mucho que esté de acuerdo con la Revolución cubana, no voy a orientar mi pensamiento según las ideas de los escritores cubanos. Nosotros tenemos lo nuestro» (Cevallos, 1967, pp. 140-141).

Esta declaración revela dos cosas: que no tiene una formación marxista y que no le interesa tenerla si ello significara un acoplamiento pasivo con los intelectuales marxistas a partir de un centralismo cubano desde el cual los otros países solo funcionarían como satélites dentro de una gran orquestación continental. En términos literarios significaría, además, que los resultados poéticos no tendrían un contenido crítico sobre la revolución, el poder y el gobierno, y se reducirían tan solo a un «moroso lirismo», no necesariamente histórico, como señala Ortega. Esos poemas corresponderían a la denominada poesía social, tal como se le conocía en la época, en relación a la llamada poesía pura, más bien lírica, intimista, de corte individual y existencial. La pugna entre la poesía social y la poesía pura reposaba en dos actitudes que se correspondían más con la Generación del 50, y no tanto con la del 60, pues en los primeros aún primaba el tono esperanzador de una revolución venidera, mientras en la segunda, más bien, la poesía social iba de la mano con la derrota y la ausencia de expectativas revolucionarias en un futuro próximo. Con la perspectiva que nos da el paso del tiempo, podemos sugerir que la poesía de los años sesenta consiste en una reinvención crítica de la poesía social. Ellos no dejan de escribir poesía social, pero lo hacen renovándola radicalmente. En el fondo, les interesa más lo político que lo social. Y también les interesa el drama humano que fue la derrota de las guerrillas en los años 1963 y 1965, que les planteó interrogantes de diversa índole.

Este tema tiene, además, dos aspectos a considerar: la edad de los poetas que formaban parte de la antología Los nuevos y los acontecimientos históricos que vivían y analizaban. Sin ir muy lejos, la derrota en suelo peruano del Ejército de Liberación Nacional – ELN, que inicia sus acciones armadas con la muerte de Javier Heraud en 1963, y la derrota del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria – MIR y la muerte de Luis de la Puente Uceda, en 1965, fortalecen la política promovida por la Unión Soviética de la convivencia pacífica, implementada por Nikita Jrushchov. Después del asunto de los misiles en Cuba, entendido como el momento más peligroso de la confrontación de la Guerra Fría en la región, ocurrió la súbita e inesperada aparición del gobierno reformista de Juan Velasco Alvarado, el 3 de octubre de 1968, y con él la presencia diplomática y comercial de la URSS en la región, fortalecida, tiempo después, con la victoria de Salvador Allende en Chile.

Asociar la Generación del 60 con la juventud ha sido una gran tentación. Detenerse en aquellos años iniciales ha sido una costumbre frecuente. Pensar que aquellos poetas siempre fueron jóvenes significa, sin embargo, dejar de lado el paso de los años, el envejecimiento inevitable, pasar por alto la edad adulta y los momentos estelares de su creación, aun cuando parte importante de su producción haya sido escrita durante sus años juveniles. La garra, la potencia de la poesía de los años sesenta va de la mano con la energía de un cuerpo (y una mente) joven. Algunos poetas llegaron a la adultez e incluso a los albores de la vejez, pero resulta sorprendente y natural recordarlos como los nuevos, como los jóvenes, como los muchachos del ayer.

Esta caracterización significa, sin embargo, dejar de lado la otra convivencia, no la política, sino la literaria, no tan pacífica como resultó ser el encuentro entre varias generaciones que actuaban simultáneamente en la escena cultural, dándose de codazos al mismo tiempo para abrir la cancha: las relaciones no siempre fluidas de los poetas del sesenta y del cincuenta, los poetas del sesenta y del setenta. En aquellos veinte años, esas generaciones tuvieron una abundante y simultánea producción poética, así como una notoria presencia pública. Hubo entre ellos vasos comunicantes, influencias múltiples y enfrentamientos, según las diversas posturas asumidas en la política y la literatura. También podemos incluir en este movido escenario a la Generación del 80, al grupo Kloaka, a La Sagrada Familia y a la figura solitaria de Mario Montalbetti. El asunto de las generaciones también puede verse desde una perspectiva dinámica: la Generación del 60 y la del 70 podrían entenderse como dos momentos de un solo continuum, en permanente diálogo, confrontación, encuentros y desencuentros. La Generación del 80 sería un desmembramiento amical de la del setenta y tuvo al poeta Roger Santiváñez tanto en el grupo Kloaka como en Hora Zero.

Esto no niega, sin embargo, que la Generación del 60 tuviese poetas que murieron muy jóvenes, demasiado jóvenes, de rostro terso, mirada franca, como suelen ser los rasgos centrales de Javier Heraud en las fotografías más conocidas, y también de Edgardo Tello, por supuesto, como se comprueba en la fotografía que acompaña el retrato de Rodolfo Hinostroza en su libro Pararrayos de Dios: un rostro juvenil, enérgico y aun esperanzador. Estos dos poetas murieron en las guerrillas antes de cumplir los veinticinco años. Heraud a los veintiuno, y Edgardo Tello a los veintitrés.

Tiempo después se suicidaron Luis Hernández y Juan Ojeda. El primero se arrojó al tren que va de Buenos Aires a Santos Lagunas, en las afueras de la ciudad, y el segundo a las ruedas de un auto en la avenida Arequipa, en Lima. La información es exacta: « un 11 de noviembre de 1974, en la cuadra 23 de la avenida Arequipa, entre las 3:00 y las 3:30 de la madrugada, según el informe policial» (Ojeda, 1986, p. 72).

Si bien Javier Heraud y Edgardo Tello tienen un lugar preciso en la Generación del 60, Luis Hernández y Juan Ojeda no lo tienen tan definido. Luis Hernández, sin duda, lo tiene, a pesar de no haber sido considerado en la antología Los nuevos. Si bien no se trataba de una antología consagratoria, ella funcionaba a todas luces como una legitimización de los poetas que recién se daban a conocer. La ausencia de Luis Hernández resulta desconcertante, rara e injusta. De los seis poetas seleccionados cuatro provenían de la cantera de la Universidad Católica; se trataba de poetas que frecuentaban la plaza Francia y sus alrededores, donde se ubicaba la Facultad de Letras, y solo dos de los poetas seleccionados estudiaron algunos semestres en la Universidad de San Marcos, reuniéndose, como era la costumbre de la época, en la legendaria pileta de su patio central.

Luis Hernández puede ser visto como el «hermano ausente» de los principales representantes de su generación; tampoco obtuvo, por ejemplo, el valorado premio de la época, «El Poeta Joven del Perú», que sí lo habían obtenido con anterioridad Javier Heraud y César Calvo, en un meritorio empate, en 1961. Cuatro años después, Luis Hernández obtuvo una mención honrosa en el concurso con su libro Las constelaciones, y como consecuencia de haber alcanzado aquella mención, su libro logró ver la luz. Las constelaciones será el último libro que publicaría en vida, después de sus dos plaquetas iniciales, pues en aquella oportunidad el primer lugar lo compartieron Winston Orrillo y Manuel Ibáñez Rosazza. En términos deportivos obtuvo tan solo la desairada medalla de bronce. O en palabras de Mirko Lauer y Julio Ortega, «Las constelaciones de Luis Hernández víctima de una famosa mención honrosa» (Lauer & Ortega, 1972, s/p).

Esto significaba que la concepción, el oído poético y la crítica literaria del jurado no estuvieron preparados para valorar la poesía de Hernández y, por esa razón, se convertiría desde un inicio en un poeta marginal. Sin embargo, la historia literaria resulta curiosa, pues sus libros continúan publicándose varias décadas después de aquel concurso, e incluso de su propia muerte, como dándole la contra a la decisión de aquel jurado. Pero, seamos francos: Luis Hernández no daba demasiada importancia a los premios, pues consideraba que los laureles «Se emplean / en los poetas / Y en los tallarines» («Los Laureles», 1978, p. 187).

Después de sus dos plaquetas iniciales y de la publicación de Las constelaciones, el poeta decide automarginarse del sistema editorial formal, y asumirá una actitud que busca alejarse del escenario poético, optando por escribir a mano y acompañándose de dibujos de corte infantil en sus ya famosos cuadernos, que acostumbraba regalar a sus amigos cercanos. Se trataba, sin duda, de una actitud rebelde contra el sistema editorial, contra el establecimiento cultural, específicamente poético, no desprovisto de una muy bien guardada amargura —eso lo puedo suponer yo— escondida en su imagen de joven eterno, de frondosas patillas setenteras, sumido en un esbozo de sonrisa tímida. No es extraño que la foto más conocida de Luis Hernández lo muestre de perfil y no mirando de frente a la cámara.

Mirko Lauer, en el poema «Una velada literaria», de su libro Ciudad de Lima, (1968) le ofrece esta dedicatoria: «A Luis Hernández, quien por encima de nosotros». ¿Qué quiere decir esta dedicatoria? ¿Que Luis Hernández se encontraba por encima de los otros poetas por razones de calidad literaria o quizá, y eso es lo más importante, por una actitud moral? ¿Lauer insinúa acaso que se encuentra «por encima» al no fomentar las relaciones sociales con el poder de la época que le ayudaría en el siempre difícil mundillo de la literatura local? ¿Que no participaba de las veladas literarias? El vínculo de Lauer con Hernández no es circunstancial. En la antología Vox horrísona, publicada en 2014, él mismo se encarga de la selección y del prólogo. «Quien por encima de nosotros» no es un exabrupto y sería, acaso, una expresión que alude a una cierta superioridad moral, a una actitud distante de la necesaria promoción literaria, en un medio tan reducido como el limeño. Lauer, sin duda, respeta y admira a Hernández. Los dos se parecen: gustan del mar, les encanta correr olas, les fascina tumbarse al sol. Tienen una visión cercana de la poesía. Están próximos a la influencia anglosajona. Intercalan versos en inglés. Citan a autores con bastante frecuencia. Están en la misma patota al lado de Pound y Ginsberg.

La imagen que nos llega de Luis Hernández es la de un joven pleno de salud, bronceado por el sol, de camisa con uno o dos botones abiertos. Sin duda, a juzgar por sus poemas podría tratarse de un poeta superficial, hábil con la pluma, dado a la inventiva fácil. Pero no es así. Aparte de haber sido médico, fue melómano. Había viajado por Europa, conocía varios idiomas, y se desenvolvía con naturalidad en el inglés y el alemán, además del francés. La supuesta superioridad moral no solo se debe reducir a los vínculos sociales que la comercialización de los libros exige en el momento de las publicaciones o los reconocimientos. Puede ser que el premio El Poeta Joven del Perú correspondiera también a una intrincada red de relaciones sociales del momento, y no exclusivamente a un oído poético convencional que no accedía a su poesía. Si bien Hernández era amigo de varios de los poetas del sesenta (Heraud, Cisneros, Lauer), el hecho de estudiar medicina lo alejaba de esos predios. Algo similar sucede con Rodolfo Hinostroza. Él era provinciano, estudiaba en San Marcos y recién se hizo verdaderamente conocido en 1967 con la aparición de la ya famosa antología Los nuevos.

Lo moral, entonces, podría tener un contenido más profundo. Lo moral y la poesía van con frecuencia de la mano. Se vigilan. Se protegen. Es verdad que François Villon fue ladrón, pero de caminos, es decir, un bandolero, y no por ello deja de tener valor literario. Ezra Pound hizo prédicas fascistas por la radio italiana y fue un poeta fundamental para la Generación del 60: «Mi amigo inconfesable», lo llama Luis Hernández en su famoso poema. Desde otra ribera, la postura ética de Paul Celan fue más bien radical y no entraba en concesiones. Se preguntaba: ¿Puede un nazi escribir poemas? Lo moral era un asunto que preocupaba mucho al poeta Paul Celan, entre otros. Le preguntaba, por ejemplo, a su amiga Nelly Sachs sobre la condición humana de los nazis. «Sabe, algunos de ellos escriben poemas. Esos hombres ¡escriben poemas! ¡Qué no escribirán, los falsarios!» La sola publicidad de que algunos de los nazis recientemente capturados escribían poesía le resultaba inconcebible a Celan: la poesía debía tener una base moral» (Carlos Ortega, 2002, p. 26).

Antonio Cisneros también le dedicó un poema: «Solo un verano me otorgáis, poderosas, i.m Lucho Hernández». Es verdad: Hernández amaba los veranos, sinónimo de vida; le gustaba practicar deportes náuticos; Javier Heraud, más bien, prefería los otoños, estación que le inspiró varios de sus poemas. La actitud tanática de Hernández se daba la mano con la sonrisa del muchacho despreocupado que nos llega hasta nuestros días. Cisneros también deseaba vivir un verano más, al menos en el balneario de Punta Negra. El verano se corresponde con la juventud; el otoño, no. El otoño es el preámbulo de la vejez, de la enfermedad y de la muerte. Heraud, sin embargo, solo llegó a conocer la muerte.

Luis Hernández tuvo una sola presentación pública, cuando leyó sus poemas en el Instituto Nacional de Cultura, muy cerca de la plaza San Francisco, en Lima. Yo estuve entre el público. No era ni poco ni mucho. No retengo la fecha exacta. Pero fue en aquellos años de juventud, a inicios de la década del setenta. Lo hizo vestido de blanco, prácticamente como si le diera a entender al auditorio que lo hacía en su condición de médico: de un blanco impoluto. La tradición de poetas médicos es bastante antigua y generosa. Nos viene a la memoria la imagen del doctor Zhivago, de la novela de Boris Pasternak; la del poeta estadounidense Carlos William Carlos metido en su enorme bata blanca al viento y, entre nosotros, al poeta precoz Lizardo Cruzado. De todos los poetas del sesenta, el único que tuvo una profesión definida, fuera del oficio poético, fue Luis Hernández. Fue pediatra. Así se le presenta en la primera edición de Vox horrísona, de 1978.

A la distancia, pasado el tiempo, la imagen de Luis Hernández parece haber sido reconstruida por algunos poetas que lo conocieron al final de su vida o no lo llegaron a conocer del todo. Esos amigos se encargaron de buscar, encontrar y reunir los cuadernos que el poeta acostumbraba regalar a sus amigos. La idea me parece interesante: mientras Hernández se desintegraba en sus cuadernos, indiferente al reconocimiento social de su poesía, sus amigos lo reconstruían, colocaban las piezas sueltas en su lugar y desplegaban su universo poético destinado eventualmente al olvido. La imagen de un joven lúdico ha ido incorporando, progresivamente, a través de los años, la mirada de un poeta atormentado, profundo, dueño de una temática honda, variada, experimental y de carácter universal. Si revisamos el primer párrafo del ensayo que le dedica Víctor Vich, resulta rotundo al respecto. Incorporando ideas del filósofo Slavoj Zizek, Vich nos dice que «la poesía de Luis Hernández busca poetizarlo todo, intentando dar cuenta del absoluto como una dimensión localizada al interior de la realidad cotidiana» (2013, p. 22). Este propósito, como el mismo Vich lo manifiesta, va más allá de los bancos del parque, de los cinemas de barrio, del aserrín de los bares o la orilla del mar, paisajes que le son propios y asientan sus versos en una cotidianidad quizá silvestre a la cual le añade su humor. Víctor Vich afirma contundente: «Podría decirse, inclusive, que su proyecto es aún más radical: su poesía muestra la fragmentación misma del absoluto» (p. 22). En su aproximación, Vich busca desarrollar la idea de que el absoluto está quebrado y tiene una falla de origen; que su poesía constata que el deseo de absoluto viene de un impulso que solo puede surgir de la conciencia de la finitud como constituyente de la subjetividad humana, y, por último, tiene un cariz aún más filosófico, a partir de su cercanía con Heidegger, pues sus poemas apuntan a nombrar el mundo como una instancia que se «revela» pero que también se «oculta» y que sus poemas son la puesta en escena de ese movimiento simultáneo.

No sabemos del todo, sin embargo, cómo o por qué Luis Hernández se suicida, arrojándose al tren de una ciudad que no era la suya… ¿Por qué la frazadita que su Betty significaba para él no fue capaz de abrigarlo aún más, sosteniéndole la sonrisa fugaz en su rostro?

Juan Ojeda es un poeta que para algunos pertenecía a la Generación del 70 y, para otros, parece ser, a la del 60. Nació en 1944, el mismo año que Jorge Pimentel. Manuel Morales fue, sin duda alguna, miembro de la Generación del 70, a pesar de haber nacido en 1943. Mirko Lauer nació en 1947, pero es un típico miembro de la Generación del 60. La edad no es el único criterio para colocar a un poeta en un determinado casillero generacional. Juan Ojeda no tiene lugar fijo ni preciso en el mundo de las generaciones. Lo cierto es que siempre fue un poeta casi invisible, casi inédito, autor de «Ardiente sombra», publicado en Lima, en la Colección Fronda, en 1963; y es también el autor de «Elogio de los navegantes», Primera Mención Honrosa en el II Concurso El Poeta Joven del Perú, en 1965. El vínculo más claro con la Generación del 60, en todo caso, lo encontramos en su plaqueta dedicada a Javier Heraud a raíz de su muerte. Pero tanto él como Luis Hernández solamente obtuvieron menciones honrosas en el famoso concurso, dándonos a entender que su poesía tampoco fue apreciada ni reconocida ni tomada en cuenta a la hora de las antologías: la de Hernández por considerársela demasiado lúdica y la de Ojeda, al contrario, por ser ambiciosa en sus constantes referencias europeas y trabajar un cierto tono de cariz filosófico.

Yo lo recuerdo de terno y muy serio en algunas fiestas de la época, como si buscara una imagen que estuviese fuera de ese tiempo; dado a hablar poco, era de tipo adusto y de actitud vallejiana: se ubicaba en un rincón, ceñudo, reconcentrado y silencioso. Su libro Arte de navegar es póstumo y funciona como los cuadernos de Hernández: un libro que lo saque del olvido editorial y lo devuelva ya muerto, como si fuese un hálito de vida recobrado. Nacido en 1944, en Áncash, Juan Ojeda muere en 1974, dos fechas redondas, a los treinta años de edad. Joven, pero adulto.

Guillermo Chirinos Cúneo fue otro poeta marginal y también difícil de ubicar en la trayectoria de las generaciones. Si hubiese una necesidad de hacerlo sería, sin duda, un poeta de la Generación del 60. Tiene la edad, pero, sobre todo, la actitud: el grave temperamento rebelde de un poeta insular. Como sucede con Luis Hernández, Guillermo Chirinos Cúneo se resiste a morir literariamente. Cada cierto tiempo se vuelve a editar su único libro publicado en vida, El idiota del apocalipsis, de 1967 y que fuese reeditado recién en 2017. Hace poco se ha dado a conocer otro de sus libros, «perdido y encontrado», al estilo de ciertos poemas de Rodolfo Hinostroza, que se le extraviaban y volvían a aparecer, inesperadamente, dentro de su desorden, en medio de sus constantes mudanzas. Se trata de El guerrero del arcoíris (2021), una pulcra y elegante publicación de la editorial Máquina Purísima —que coordina Cecilia Podestá—, acompañada de un extenso y meticuloso estudio introductorio a cargo de José Carlos Yrigoyen. El libro nos da a entender que se trata de un hallazgo, que el propio Guillermo Chirinos Cúneo no está muerto del todo, y que si buscamos con esmero lo vamos a encontrar. El rostro que aparece en la carátula no tiene la limpieza de los rostros juveniles de Javier Heraud y Edgardo Tello. Tiene, más bien, la mirada saltona de la enfermedad que lo torturó en vida. Durante un buen tiempo se le entendió como una leyenda o un fantasma de las calles de Lima, un maniático y compulsivo caminante como el esquizofrénico que era. Merodeaba, sobre todo, las calles del centro. En su juventud, pretendía competir en talento poético con Rodolfo Hinostroza, quien anunciaba por esa época su regreso de una estancia de dos años en la Cuba revolucionaria, y le habían dicho, malévolamente —fue Juan Gonzalo Rose, según Yrigoyen— que Hinostroza era mejor poeta que él. Lo hacía para atormentarlo. Le disparaba a su ego. Guillermo Chirinos Cúneo ha vuelto a reaparecer en el año 2024, ha resucitado a través de una edición de Lumen, que reúne sus poemas.

Guillermo Chirinos Cúneo, en sus años universitarios, frecuentaba el patio sanmarquino y a los poetas que merodeaban por allí, y asistía al famoso bar Salón Blanco que quedaba en las inmediaciones. Elegante, de origen italiano, oriundo de La Punta, aquel bello y discreto distrito ubicado en El Callao, unido a Lima por el antiguo tranvía, el poeta Chirinos Cúneo vivió editorialmente en la sombra del olvido, convertido en un adulto subido de peso, moviéndose tan solo por las arterias de su barrio.

Las menciones a Guillermo Chirinos Cúneo tienen casi siempre un cariz anecdótico. Su sola figura invita a una aproximación extraliteraria. Alto, blanco, corpulento, hijo de una familia acomodada de una clase media que se empobrecía con el correr de los años, vivió en la casa familiar en la compañía de su madre y la de su hermano menor, quien tampoco gozaba de una buena salud mental; fue, sin duda, un personaje extraído de una galería de Federico Fellini, un verdadero vitellone, aquella maravillosa película de 1953: «un inútil», una persona que no intenta valerse por sus propios medios, un eterno chico de barrio, ya grande, conocido con su hermano en La Punta como «los dos loquitos», fanáticos del cine —como una forma indudable de evasión— y, sobre todo, a él por ser un poeta compulsivo, según un entrevistado por José Carlos Yrigoyen. Escribió mucho y publicó poco. Sus manuscritos o se han quemado o se han extraviado.

José Carlos Yrigoyen dedica un buen espacio en su artículo (2021) para establecer la relación entre la esquizofrenia y el talento literario; cuánto contribuye la enfermedad en los logros artísticos; cuán consciente fue el poeta al momento de escribir o cuánto hubo de la enfermedad. Esta preocupación clínica la puedo entender como una necesidad de ubicar o no a Chirinos Cúneo en la Generación del 60 por sus plenos derechos intelectuales, pues se trataba de una generación caracterizada por ser intelectual, que se planteaba retos y poseía un arsenal de propuestas para diferenciarse de las generaciones anteriores, sobre todo de la del cincuenta, y ser verdaderamente poetas nuevos.

Si bien Guillermo Chirinos Cúneo frecuentó durante su juventud la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e hizo vida de poeta entre los poetas, en el discurrir del tiempo su enfermedad se hizo cada vez más patente y lo fue alejando, encerrando, torturando, hasta su muerte, que paradójicamente lo sorprendió echado en su cama, en su cuarto, en su casa, después de un almuerzo de día de semana, como el niño grande en que se había convertido.

En una de sus semblanzas de poetas Rodolfo Hinostroza describe una escena desgarradora en el hospital El Asesor entre Guillermo Chirinos Cúneo y su padre, Octavio Hinostroza, el popular «Tachito».

Hinostroza relata que «hacia 1967 mi padre, el poeta, enloqueció. A la vejez recrudeció la psicosis que lo había atacado en su juventud, de la que el doctor Herminio Valdizán lo había sacado, y me tocó internarlo también en El Asesor… «Yo no estoy loco» protestó, y cuando yo trataba de calmarlo, de pronto se apareció Guillermo Cúneo de la nada, porque en ese hospital seguía internado desde hacía años, y me había reconocido. Se le veía igual que siempre, excitado, y me anunció que había comenzado a escribir un nuevo libro de poemas» (Hinostroza, 2012, p. 127).

Resulta un tanto forzado juntar en un mismo casillero y con el mismo significado a los dos poetas que murieron en las guerrillas, Javier Heraud y Edgardo Tello, al lado de poetas suicidas como lo fueron Luis Hernández y Juan Ojeda e, incluso, si intentáramos incluir en esa lista al poeta de graves trastornos mentales como fue el caso de Guillermo Chirinos Cúneo. Estos cinco poetas, sin embargo, y sin ninguna duda, encarnan el signo trágico de la Generación del 60. Guillermo Cúneo, como lo llamaba Hinostroza, era un poco un muerto en vida: una existencia recluida, vivida a trazos, mutilada por su enfermedad. La de Luis Hernández tiene un significado más bien literario. La decisión consciente de no publicar sus poemas en el formato de libro. De vivir hoy lo haría quizá digitalmente. Esa pudo ser su gran rebeldía. Luis Hernández se convirtió con su muerte en un joven eterno, a pesar de no haberse suicidado tan joven: a los 36 años. Ojeda lo hizo a los treinta.

Mirko Lauer escribe en 2014: «Una obra juvenil suele ser inevitablemente una obra trunca. Siento que a partir de un momento la de Hernández se empieza a precipitar hacia un final, que él no necesariamente busca pero que intuye. La prolijidad de los primeros tres poemarios es dejada de lado, reemplazada por un ejercicio de lo espontáneo, lo efímero, lo inconcluso, con una ironía que se ceba en lo poético mismo» (Lauer, prólogo a Voz Horrísona, en Hernández, 2014, p. 17).

Así como sus dibujos respiran un aire infantil, de trazo algo inseguro, sus poemas tienen la actitud de un niño grande (que no abandona la infancia ni la cede al yugo de la terrible adultez), pero de ningún modo ofrece la imagen de un poeta aniñado. Luis Hernández juega a partir del dominio de las palabras. En su poesía vive aquella lúcida e insolente inocencia. Sin embargo, tengo la impresión de que los estudios posteriores nos presentan a un Hernández de una sólida formación literaria y una sonrisa adherida al rostro. Su poema «Historia de la música», termina de esta manera: «Pero lo terrible / Es el enigma nórdico: / Sibelius / Que en algunos discos / Tiene el cabello largo / Y en otros / Tan solo una sonrisa» (1978, p. 167).

Si Juan Ojeda se introduce utilizando un boscoso lenguaje, Luis Hernández lo hizo con la valentía severa de ir desnudo abriendo trocha. Los cuadernos, a partir de las reflexiones de Nicolás Yerovi, Edgar O’Hara, Luis Fernando Chueca y Víctor Vich tienen el propósito de devolverlo a través de múltiples miradas y dan a entender que cada uno de los cuadernos es un libro autónomo y, a la vez, funcionan como piezas sutilmente conectadas de un camino que invita atisbar, con él, por cierto, esa realidad subjetiva que se revela y se oculta… Esa orilla… Ese mar y ese cielo atados en el canto... Y canta, Hernández prefiere cantar. «Y Canto / Pues la música nació / Cuando las aves imitaron / La canción del hombre» (1978, p. 76).

***

Eduardo Chirinos (2019) propone una aproximación que podría ser arbitraria, pero, sin duda, interesante: los tres héroes de los sesenta serían Javier Heraud, Juan Ojeda y Luis Hernández. No menciona, curiosamente, a Edgardo Tello y quizá ese olvido se deba a que no es visto del todo como poeta al haber escrito tan solo un libro: Las puertas de la esperanza, publicado recién en 1970. Se trata, como en el caso de Juan Ojeda, de una publicación tardía, con el propósito de alejarlo a él también del olvido. Pero ya desde el título se intuye que no se trata de una poesía nueva. Que lo social y lo revolucionario van todavía de la mano con palabras tan trajinadas tipo esperanza. Tello está metido en la guerrilla. No tuvo la distancia necesaria.

Eduardo Chirinos propone considerar a estos tres poetas como héroes. Javier Heraud se afincaría, sin duda alguna, en el lugar que le corresponde formalmente en su generación: el del poeta mártir que abandonó la poesía para tomar las armas. Pero se convierte también, y esta es una lectura que ha crecido en importancia con el correr de los años, en aquella figura que lo entiende como el poeta convertido en guerrillero, participando en acciones que no controlaba y, quizá, no entendía ni calibraba en su justa medida. Tenía tan solo veintiún años, no lo olvidemos. Veintiún años y ya había publicado tres libros de poesía y muchos poemas sueltos recogidos luego de su muerte; pero no sabemos a ciencia cierta cuán sólida era su formación política.

Esta visión trata de un Heraud visto con los ojos de las dos primeras décadas del siglo XXI: arrastrado no solo por un insólito destino, sino más bien por la vigorosidad de su juventud; es decir, por el fogoso espíritu de la época. Heraud es visto, desde el siglo XXI, como una víctima, una pieza a utilizar, además de haber sido un mártir al inmolarse por una causa noble, pero a todas luces destinada al fracaso. Heraud es entendido como el típico muchacho buena gente y sensible, pero también como la terrible carne de cañón: la carne joven que se entrega a la muerte azuzado por líderes mayores y corridos en la vida. Más astutos. Y es así como lo empiezan a entender varios de sus coetáneos, años más tarde, sobre todo Rodolfo Hinostroza, que lo llamó, incluso, «el guerrillero burgués», por su incompatible origen social con la causa revolucionaria, educado, además, en un colegio inglés laico y no en un colegio religioso de estirpe española o francesa. En gran medida, Heraud se adelantaría a la figura de la bailarina de danza moderna Maritza Garrido Lecca y su desconcertante militancia en el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso. Ambos eran blancos y de un inocultable origen burgués. Privilegiados, acomodados, niño y niña bien, tal como se dice sinuosamente, insinuando que no tienen calle o contacto con la vida dura, a diferencia de aquellos que tienen que vérselas con la crudeza de la ciudad desde la infancia.

El documental de Javier Corcuera sobre Javier Heraud le da pie a César Hildebrandt, muchos años después, a escribir en su columna del semanario que dirige un sentido artículo llamado «Heraud, la oveja negra». La idea central es que la derecha peruana ha querido borrarlo del mapa, aniquilar su memoria e incluso su legado: «hacer justicia por su propia mano guerrillera y fue baleado hasta la muerte cuando huía, desarmado, en una balsa al lado de Alaín Elías». En el Perú del siglo XXI, en el que vive Hildebrandt, hay pocas esperanzas de cara al futuro. Entonces, al inicio de su artículo, exclama convencido: «Mi esperanza se sostiene en Javier Heraud y en el milagro de que se haga un documental sobre su vida y se le recuerde». Esta esperanza no impide que realice un análisis severo gracias al tiempo transcurrido. La esperanza de Heraud se debía en gran medida a su edad, a su juventud, a su inocente mirada del mundo y a la idea de que se podía repetir aquí lo sucedido en Cuba. La pregunta es la misma, en el fondo: «¿Quién pudo convencerlo de tamaño disparate? No lo sé. A lo mejor, nadie lo persuadió. A lo mejor, Heraud quería intentarlo. A lo mejor, quería morir entre pájaros y árboles». Pero líneas más abajo, Hildebrandt se pregunta y se responde: «¿Fue un héroe? Claro que sí» (2021, p.12).

Hay similitudes, pero también diferencias, entre ser mártir y ser héroe. Una condición básica es haber muerto en acción, llevando la idea a cabo, y ese fue el caso literal de Javier Heraud, así como el de Edgardo Tello. Verlo así resulta no solo absurdo, sino cruel: como un excelente prospecto de poeta y como un pésimo guerrillero; como el guerrillero que mató al poeta; como el poeta que cayó en la celada, que pisó el palito y fuera engañado alevosamente por unos sujetos avezados que conocían el juego de la vida o el de la política. ¿Cómo, entonces, podemos preguntarnos, Heraud opta por involucrarse con la guerrilla si tenía una familia constituida, honrada, trabajadora, a la que el poeta quería y extrañaba cuando estaba de viaje o se hallaba lejos del calor de su madre? ¿Cómo fue capaz de ir desarrollando la idea de destruir aquello que su familia representaba con la acción revolucionaria? ¿Qué hubo más en él: el sentido burgués de la vida o la acción heroica cuando se actúa bajo el mandato de los sentimientos honrados y honestos? César Hildebrandt lanza una idea interesante acerca del devenir de los sucesos históricos que solo el tiempo es capaz de otorgar. Dice: «Heraud no podía saber que Cuba iba a ser una provincia ultramarina de la Unión Soviética, una Lituania con palmeras».

Tampoco sabía, por cierto, que Canadá podía ser entendida como la Bielorrusia de Estados Unidos. A inicios de 2025, Donald Trump mostró su interés de incorporar Canadá como la estrella 51 de su bandera.

En su libro Palabra viva, elaborado a través de extensas entrevistas, Roland Forgues se detiene cuando interroga a los poetas del sesenta e indaga acerca de su relación con Cuba y las guerrillas. Las respuestas son diversas. Algunas suenan honestas y otras tienen tan solo un cierto tipo de regusto de época.

A César Calvo le pregunta sobre su amistad con Javier Heraud, pues era público que se trataba de una buena amistad y habían, además, compuesto un poema juntos, conocido como «Ensayo a dos voces». Pero Forgues, en la misma pregunta, centra su interés e indaga «sobre tu propia participación en la guerrilla». Calvo responde: «Mi participación en la guerrilla fue muy fugaz. Yo diría que no fui guerrillero, sino un colaborador de los guerrilleros. Recuerdo demasiadas cosas de eso. Podría, ahí, sí, escribir un libro. Creo que un poco cumplí lo que me dijo Juan Pablo Chang: que esa época era como un gran abismo y no había puente posible para pasar de un borde a otro y tal vez el único puente iba a ser si llenásemos con nuestros cadáveres el abismo para que otros puedan pasar sobre nosotros» (Forgues, 1988, p. 203).

En todo caso, de ser cierta la idea de Juan Pablo Chang, hay en ella algo de tanática, de pesimista, de perversa entrega a una causa de antemano perdida. Y, por cierto, un aprecio por la vida a partir de un proyecto de largo alcance. No se valora la vida individual. La valoración es una difusa y lejana meta al final, probablemente inalcanzable.

Cuando entrevista a Antonio Cisneros, el interés no se detiene en la relación que hubiese mantenido con Cuba y las guerrillas, y le interesa más referirse a los espinosos asuntos de la política y la ideología. Forgues indaga si ha militado en algún partido político. La respuesta de Cisneros resulta interesante respecto al Partido Comunista: «Por una parte —dice—, los intelectuales peruanos siempre han tenido cierta simpatía por el Partido Comunista en la medida en que ha sido una de las organizaciones de izquierda, pero, al mismo tiempo, han tenido una gran resistencia a estar dentro de él porque eso implicaba asumir demasiadas cosas, desde el estalinismo, o el post estalinismo, hasta el «social realismo» y los dogmas en arte y cultura, y callar o disimular cosas en nombre de la táctica y la estrategia» (Forgues, 1988, p. 251).

Cisneros hace una diferencia crucial entre el «socialismo en abstracto» y aquel que existe en los países socialistas de la Europa del Este. «Hay una diferencia importante y una línea demarcatoria no muy clara entre lo uno y lo otro. Una cosa sería la idea del socialismo y otra muy diferente su aplicación en la realidad: el llamado socialismo realmente existente. Pero creo, al mismo tiempo, que un montón de formas de aplicación del llamado socialismo real han sido desvirtuadas o se han traicionado a sí mismas» (p. 253).

Antonio Cisneros está pensando, seguramente, en los intelectuales, los escritores y poetas a la usanza francesa, al interior de una generosa libertad de espíritu, cuando eran militantes del Partido Comunista: en poetas como Francisco Bendezú o Gustavo Valcárcel en el Perú y, sobre todo, en Paul Eluard en Francia. Intelectuales con un cierto grado de independencia. El caso más singular fue el del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, que se definía a sí mismo como comunista, cholo y millonario.

En la entrevista con Roland Forgues, César Calvo intercala el asunto amoroso con el político. Parece ser que no lo puede evitar. César Calvo se refiere frecuentemente a la pasión amorosa aun cuando la pregunta vaya en otra dirección. Incluso el título de la entrevista a Calvo resulta meloso: «Un incendio que quema con dulzura». En medio del asunto político, Forgues le pregunta: «Cuando te refieres a “cada amor eterno nuevo”, ¿quieres hablar de la eternidad que se repite en cada amor?» Calvo le responde citando a Juan Gonzalo Rose: «Recuerdo que Gonzalo Rose una vez me dijo que la única diferencia que él descubría entre un capricho y un amor eterno es que un capricho siempre dura más. No estoy hablando de las guerrillas, para que duren tienen que ser un capricho que dure más que un amor eterno» (p. 203).

¿Un juego de palabras? ¿Una picardía del lenguaje? ¿El «lirismo moroso»? Juan Gonzalo Rose era un maestro en ese género, y Calvo intentaba convertirse en su discípulo aplicado. Vincular gratuitamente lo amoroso, el arte de la seducción, la vocación de don Juan, con lo estrictamente político, parece ser una manera de asumir la vida en César Calvo. Calvo tiene fama de haber sido un incorregible mujeriego. Cuando Roland Forgues le pregunta sobre las guerrillas, la revolución y la política, alterna sus respuestas con el asunto del amor. Julio Ortega había anunciado ya una crítica a esa actitud cuando mencionó en sus declaraciones en Los nuevos aquel «lirismo moroso» como un rezago poético y no como una actitud racional e intelectual que preocupaba a ciertos poetas del sesenta, como fue el caso de Rodolfo Hinostroza, por ejemplo, con quien Julio Ortega se sentía bastante cercano. El «lirismo moroso» no permitía la hondura de la poesía, no propiciaba la economía del lenguaje, porque todo se abordaba utilizando un tono sensual y superficial, dejando de lado el esfuerzo intelectual, ganados por el esplendor de la metáfora literaria. Pero, además, el «lirismo moroso» era un recurso fácil cuando se abordaba el tema social, político o incluso el de la acción armada. El «lirismo moroso» era también una trampa. Hacía pasar gato por liebre. Eran versos cargados de una atmósfera y no de una concepción. Vestía a los poetas tan solo superficialmente. ¿Será el «lirismo moroso» el equivalente de «escribir versitos»?

Roland Forgues insiste y vuelve a la carga con el asunto de las guerrillas, y es ahí donde sale a relucir el poema de Calvo, «Diario de campaña», del libro El cetro de los jóvenes, que se encuentra en la obra reunida que preparara Alberto Escobar bajo el título de Pedestal para nadie, en 1975. Este poema de Calvo aborda directamente el tema de las guerrillas y está dedicado a Héctor Béjar, rememorando que fue el líder de la columna del ELN donde militaba Javier Heraud. Calvo responde literariamente: «Este poema, más que vivido, fue contado por compañeros que estaban en la guerrilla». Y continúa: «A propósito, cuando le leí este poema a Antonio Cisneros en Ayacucho, le dije que me sentía un poco con ganas de poner la cita que aparece en El Cid: «Lengua sin manos cómo osas hablar», cita que Cisneros puso en su poema donde él sí habló de las guerrillas por lo que yo le conté (César Calvo se contiene para no estallar en una carcajada más). Bueno, ahora sí, en serio» (Forgues, 1988, p. 203).

¿En serio? ¿Calvo se tomaba a la broma el asunto de las guerrillas, de la muerte de dos de sus colegas cercanos? ¿O estaba diciendo que Cisneros pícaramente tomó como cita lo que él le mencionó? ¿Cuál de los dos poetas había leído con detenimiento el Mío Cid? Y, por cierto, ¿las menciones a las experiencias amorosas, cuando se habla de las guerrillas, del capricho guerrillero o de la eternidad de la revolución, sería tan solo una frivolidad? Pero, no hay duda, Calvo está planteando, a pesar de las risas, una postura ética. ¿Cómo hablar de la guerrilla si no se ha participado de ella? Lo más alambicado del asunto reposa en esta otra pregunta: ¿cómo escribir de la guerrilla si uno no solo no ha participado de ella, sino que pudo haber participado? Tanto Calvo como otros poetas del sesenta, Mario Razzeto, por ejemplo, estuvieron en Cuba y no se adiestraron para ir a las guerrillas. Ni Razzeto ni Hinostroza. Estuvieron en Cuba, en la isla, pero no en el monte. También nos podemos preguntar: ¿qué era más relevante: las guerrillas o alcanzar a escribir un buen poema acerca de las guerrillas? ¿Qué los gratificaba más? De pronto, la figura y el destino de Javier Heraud significó una incómoda piedra en el zapato. Su muerte no los comprometía, sino que los ponía en un compromiso.

Aquí también es urgente señalar que el asunto guerrillero debía ser asumido poéticamente como un hecho político y no solo social. La guerrilla era (o lo debía ser) un tema racional, intelectual, que merecía una poesía que implicara el estudio de otras disciplinas, como la historia, la sociología, la teoría política.

Los poetas de la Generación del 60 se encontraron en la encrucijada de convertirse en guerrilleros o dedicarse exclusivamente a la literatura, entendida como una vocación excluyente. Si no se convertían en guerrilleros, se convertirían en «artesanos de la palabra», tal como fue el método de trabajo de Javier Heraud (poeta y guerrillero) o como Rodolfo Hinostroza, dedicado a trabajar su literatura en la «oscuridad»; es decir, sin el brillo de los reflectores fatuos, leyendo en general, sobre todo poesía, no la de siempre, sino buscando en otros lares y otras lenguas, esforzándose, viviendo como un monje su pasión literaria, sin agradar a través de un gusto fácil, relamido y desgastado por la repetición.

Calvo le cuenta luego una historia a Roland Forgues. Se la cuenta como si se la susurrara: «Eso nunca lo he contado hasta ahora. Yo le pedí a Juan Pablo Chang que me enviaran a Bolivia. Estábamos en París y Juan Pablo Chang me dijo: “No. Quédate aquí ayudando a los compañeros que pasan o regresan. César —insistió—, tú te crees un buen cuadro militar, y no es cierto. … Tú vas a ser mucho más útil aquí; haz canciones, este es tu trabajo militar ahora» (pp. 203-204).

Y eso fue lo que Calvo, al final de su trayectoria, hizo: componer canciones. Pedestal para nadie, su obra completa publicada en 1975, la cierra con la sección titulada «Cancionario» u «Otras canciones (1970-1974)», como consigna en su prólogo Alberto Escobar. Esta última sección incluye también el extenso poema de amor «Para Elsa, un poco antes de partir». Escobar resalta dos rasgos de la poesía de Calvo: «La fluidez musical y rítmica, así como la plasticidad exaltada son, sin duda, valores presupuestos en el arte de composición y en el estilo de Calvo» (Escobar, 1975, p. 18).

Bueno, ahora sí, en serio, como diría César Calvo: escribir sobre la guerrilla sin haber participado de ella tiene un cierto tipo de perversión, una manera de apropiarse de un prestigio que no corresponde. Calvo se encuentra en París cuando conversa con Juan Pablo Chang sobre su interés de participar en la guerrilla, cosa que sí hizo Paúl Escobar, cuando abandonó su cargo de profesor de provincia francesa y se comprometió con el MIR y encontró, por cierto, la muerte. A Calvo, más bien, el asunto de las guerrillas se lo contaron unos compañeros y él mismo se lo contó a Cisneros. En esa cadena de comunicación recreada se distingue un dilema: la opción de la guerrilla (Heraud y Tello) o la de escribir sobre la guerrilla (Calvo y Cisneros). O una tercera vía como el caso de Hinostroza, dedicarse solamente a la literatura y escribir un libro como Contra Natura, que rompía así con varios parámetros poéticos, a partir de una experiencia vivida, de primera mano, como fue la de los agitados días del mayo parisino de 1968, la reconocida revuelta juvenil que funcionó sin producir ni una sola muerte. Los años sesenta ofrecían a los poetas ese menú de opciones. Se debía escoger. Y así lo hicieron. Cada uno siguió uno de esos tres caminos. Porque no hay camino, solo hay camino al andar, verso de Antonio Machado que tuvo tan diversas lecturas y fue como un horizonte de esos años y de los inmediatamente posteriores en la voz de Joan Manuel Serrat.

***

Considero que colocar en el mismo casillero de héroe a Juan Ojeda y a Luis Hernández resulta exagerado. El suicidio tiene un sello personal, resume una hoja de vida, en medio de las presiones propias de una circunstancia concreta e ignorada por los demás. Puede haber una serie de especulaciones al respecto que quizá vengan al caso. Podríamos entender, por ejemplo, en un análisis especulativo, la acción guerrillera como si fuese un suicidio. Podríamos plantear las hipótesis más descabelladas, incluso para el caso del Che, acribillado en Bolivia, si incorporamos la traición del Partido Comunista Boliviano, tal como lo sugiere el escritor Gregorio Martínez en su libro Pájaro pinto / Sabiduría, o si tomamos en cuenta la simple vulnerabilidad de los guerrilleros expuestos a una geografía hostil o, por último, al cálculo político que podría haber tenido Fidel Castro para alejar a Ernesto Guevara del gobierno revolucionario, que se orientaba progresivamente hacia la esfera soviética y que le daría a futuro ese amargo sabor estalinista. Ernesto Guevara podría haberse convertido en una piedra en el zapato, fomentando una continua hoguera revolucionaria, cuando Fidel Castro se anticipaba a los tiempos difíciles y andaba más preocupado por lograr la sobrevivencia de la Revolución.

Se puede uno preguntar sin dejar de lado el asombro: ¿la guerrilla sudamericana fue entendida como un suicidio planificado con anterioridad en la búsqueda desesperada de héroes o mártires que mantuvieran en alto la flama de la Revolución cubana entre los jóvenes que buscaban con razón la justicia social en sus respectivos países? ¿O se trata de una mirada fría, acorde con los tiempos que tiñen las dos primeras décadas del siglo XXI? Vista así, no solo la Revolución cubana ha muerto con el correr de las décadas, sino que empezaba a morir desde un principio. Quizá nació con los días contados, pues no podía ser de otro modo. Quizá solo pudo vivir una infancia feliz, en sus primeros diez años, criando y adiestrando a unos jóvenes vigorosos y creyentes en un futuro mejor, siempre bajo el supuesto de que un futuro mejor era posible. ¿La Revolución cubana debía abrazar el estalinismo soviético y, de no hacerlo, se convertiría en un proyecto inviable? ¿La esperanza? ¿La esperanza reducida a ser una palabra convencional en el único libro de Edgardo Tello? La esperanza, una palabra de indudable contenido hondo y profundo. Porque Vallejo también estuvo dispuesto a hablar de la esperanza.

Lo interesante de la propuesta de Eduardo Chirinos (2019), sin embargo, resulta más inquietante aun cuando coloca en un mismo plano lo político y lo literario, la acción guerrilla, la opción por las armas y la vocación literaria, consideradas ambas como heroicas, ya que el Perú, afirma Chirinos, «ha consentido la proliferación de vocaciones precoces, pero se ha mostrado incapaz de mantenerlas y estimularlas. De allí que el quehacer poético en el Perú sea un ejercicio heroico, un acto de subversión y rebeldía, pero también de marginación y aniquilamiento» (p. 280).

La idea siguiente proviene de una deducción directa de lo anterior: «Por eso no sorprende que tres de los más prometedores poetas de los años sesenta (me refiero a Javier Heraud, Juan Ojeda y Luis Hernández) hayan sido víctimas en su juventud, dejando una obra trunca, pero aleccionadora y estimulante. Nada nos asegura, continúa Chirinos, que las balas explosivas que reventaron el pecho de Heraud aquel fatídico 15 de mayo de 1963 no sean el mismo tren que arrolló a Luis Hernández en Buenos Aires, o el automóvil que segó la vida de Juan Ojeda en la avenida Arequipa» (p. 280).

Establecer equivalencias resulta arriesgado. Luis Hernández y Juan Ojeda tomaron una decisión personal a raíz de desencuentros con ellos mismos, varios años después de la derrota guerrillera en el Perú. Ninguno de los dos tuvo un acercamiento activo a la política de izquierda. Lo suyo era la poesía a través de su propia voz. Nos encontrábamos, además, en una época en la cual no se valoraba un acercamiento a la esfera del Estado. No se esperaba un apoyo oficial a la creación artística. Aparte de la desidia del Estado por fomentar la cultura en el país, los artistas e intelectuales no la aceptaban, por principio, más allá de los premios que se otorgaban a la narrativa y a la poesía. El apoyo estatal ha sido por lo general nulo.

Los poetas del sesenta prefieren entender a Javier Heraud como un héroe y no tanto como un mártir. En esa aproximación interviene, sin duda, el grado de amistad y conocimiento personal. Quien lo entiende como héroe es su colega y amigo Antonio Cisneros. En su primer libro después de sus dos plaquetas iniciales, Comentarios reales (1964), se refiere a él en un poema con nombre y apellido. Hay dos poemas inspirados en la muerte de Heraud: uno se llama directamente «Javier Heraud» y el otro «Héroe de nuestros días».

El primer poema tiene el tono distendido de Cisneros, no dado a lo solemne ni al reconocimiento oficial. Sus Comentarios reales son los de él, que ese sería el nombre completo de su libro: