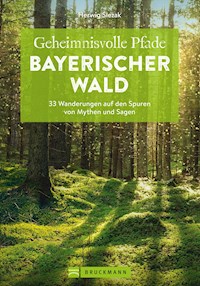

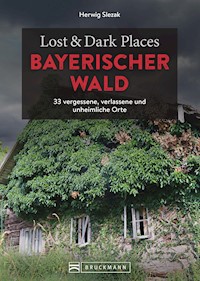

17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bruckmann Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Lost & Dark Places

- Sprache: Deutsch

Marode Mühlen und stillgelegte Steinbrüche, bankrotte Glashütten und versteckte Räuberhöhlen, rätselhafte Labyrinthe und ruinöse Spuren, die zu Papst Benedikt XVI. führen: Zu diesen und knapp 30 weiteren Lost und Dark Places lotst dieser etwas andere Guide durch den Bayerischen Wald. Sind Sie bereit für wahre Verbrechen und Erkundungen im rauen Mittelgebirge an der bayerisch-tschechischen Grenze? Dann folgen Sie den mysteriösen Spuren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 149

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Uralte Erdställe durchziehen den Bayerischen Wald. Ein derartiger Schrazlgang erwartet uns im Passauer Land (Kapitel 26).

Herwig Slezak

Lost & Dark PlacesBAYERISCHER WALD

33 vergessene, verlassene und unheimliche Orte

An der Schwarzen Laber verfällt diese Tür zum Bahnhof (Kapitel 7).

In Spiegelau steht das einst ruhmreiche Sägewerk still (Kapitel 23).

Verschwiegene Ecken entdecken in der Ruine Kürnberg (Kapitel 5)

INHALT

Düsterer Bayerischer Wald

Verhaltensregeln für Lost Places

33 LOST & DARK PLACES

1Sex and Crime unterm Kreuzfelsen

Räuber Heigls Höhle am Kaitersberg

2Schwarzer Tod am Weißen Regen

Der alte Pestfriedhof von Kötzting

3Ruhe in Frieden

Die stillgelegte Papierfabrik am Regen in Chamerau

4Tausende Totenköpfe

Das alte Beinhaus der Urkirche in Chammünster

5Mittelalter in Kürnberg

Zur sagenumwitterten Burgruine über Stamsried

6Ruinenreste, Felskopf und ein Schlupfstein

Seelenheil am Sengersberg

7Die dunklen Seiten der Schwarzen Laber

Kolossale Papierfabrik bei Sinzing

8Von Gloria verkauft

Rund um Wasserschloss Pürkelgut in Regensburg

9Der versiegte Zapfhahn

Abstecher in den Gäuboden: Sünchinger Sommerkeller

10Der schlafende Koloss

Abstecher in den Gäuboden: Malzfabrik Geiselhöring

11Kantige künstliche Canyons

Das Herzstück des Steinbruchwegs bei Zachenberg

12Warum die alte Mühle nicht mehr klappert

Streit ums Baudenkmal bei Böbrach

13Leerstand ohne Investor

Tristes Sporthotel Brennes unter dem Großen Arber

14Zerbrochene Träume

Die marode Glasfabrik in Regenhütte

15Die Geisterkirche

Zugabe im Hügelland: St. Veit in Thomasbach

16Der verfallene Hof

Zugabe im Hügelland: Kleinbauernhaus Thomasbach

17Von Siemens verlassen

Berühmtes Geisterhotel, abgefackelte Brandruine in Habischried

18Die tote Wüstung lebt

Das verfallene Bergdorf Oberbreitenau

19Der Zauberberg

Ehemaliges Sanatorium und Sport-Hotel auf der Rusel

20Baumstarker Bergwald auf dem Vormarsch

Ruinen am Brotjacklriegel

21Wo die Zeit stillsteht

Das schlummernde Berg-Hotel von Daxstein

22Wasser marsch am Rothbach

Ein Blick zurück in die Hochzeit der Holztrift

23Wo die Kreissäge schweigt

Das verlassene Holzwerk im Herzen von Spiegelau

24Versperrte Pforten

Hof und Quarzstollen im Nationalpark in Guglöd

25Vertreibung der Geister?

Auf der Kippe: Arcadiahotel Sonnenhof in Grafenau

26Tief ins Reich der Zwerge

Der 1000-jährige Tunnel unterm Gasthaus Klessinger

27Gemäuer am Wildwasser

Die Ruine der Spornburg Dießenstein

28Dem Verfall geweiht

Der traurige Eindachhof im Gründoblweg bei Passau

29Zwischen zwei Portalen

Durch den alten Trifttunnel in Hals an der Ilz

30Kammer des Schreckens

Finstere Begebenheiten im Kollberger Schlupf

31Der dunkle Felsdurchbruch

Passage beim Carbidwerk in der Buchberger Leite

32Endstation Bahnhof

Die alte Restauration in Frauenberg

33Scherben im Böhmerwald

Über die Grenze zur verlassenen Glashütte in Lenora

Register

Impressum

Hinter der Restauration Frauenberg liegt nicht nur der Lampenschirm (Kapitel 32).

Auch jenseits der deutschen Grenze gibt es viel zu entdecken (Kapitel 33).

Hauptgebäude und Schuppen: Beim Abstecher ins Hügelland offenbart sich der morbide Charme dieses Hofs (Kapitel 16).

DÜSTERER BAYERISCHER WALD

Marode Mühlen, abgewrackte Steinbrüche, bankrotte Glashütten, versteckte Räuberhöhlen, rätselhafte Labyrinthe oder ruinöse Spuren, die zum deutschen Papst Benedikt XVI. führen: Das alles und noch viel mehr verrät dieser Guide über 33 Lost & Dark Places im Bayerischen Wald zwischen Donau und tschechischer Grenze, von Regensburg bis Passau, von der Oberpfalz nach Niederbayern. In der Tat eignet sich kaum eine andere Region besser, die stummen Zeugen des Verfalls zu entdecken und als magische Echos der Geschichte zu erkennen. Schritt für Schritt wird auf unserer Entdeckungsreise lebendig, warum die Grenzregion im Südosten Bayerns und Deutschlands als finster und geheimnisvoll gilt. Die Natur wirkt dabei vielerorts als ureigene Kraft, die sich Stück für Stück zurückerobert, was ihr der Mensch einst abrang.

Seit geraumer Zeit machen sich Neugierige auf den Weg, wahre Abenteuer nicht am anderen Ende der Welt aufzuspüren, sondern vor der eigenen Haustür. Was mit dem Erkunden verfallener Schönheiten innerhalb von Städten begann, dem Urban Exploring, kurz auch Urbexing genannt, schwappte hinaus aufs Land. Ohnehin gilt der Wald den Deutschen als Sehnsuchtsort. Zusammen mit dem benachbarten Nationalpark Böhmerwald (Národní park Šumava) auf tschechischer Seite bildet der an der Grenze gelegene Nationalpark Bayerischer Wald sogar die größte zusammenhängende Waldschutzfläche in Mitteleuropa. Zusammen spüren wir am Fuße des Gebirges eine alte Klause auf, zudem je ein ehemaliges Glasmacherdorf diesseits und jenseits der heute offenen Grenze.

Weit über den Nationalpark hinaus zeigt sich der gesamte Bayerische Wald reich an mystischen Kraftorten. Eine halbe Ewigkeit hielten die Menschen seine Landschaft für undurchdringlich. Noch heute kreuzen uns die Wege legendärer Propheten, weiser Göttinnen, schneidiger Räuber und mächtiger Riesen. Zu verlorenen Orten, die auf unseren Streifzügen anregen, zählen gespenstische Höhlen, altehrwürdige Ruinen, düstere Friedhöfe, aufgelassene Fabriken und jede Menge gruseliger Geisterhäuser samt den Geschichten, die sich darum ranken. Dasselbe bewahrheitet sich bei Abstechern nach Regensburg, in den Gäuboden, ins Hügelland und nach Passau. Stoßen wir auf rätselhafte Dinge, die sich nicht von selbst erklären, lassen wir uns von ihnen inspirieren, ohne die Tatsachen aus den Augen zu verlieren. Zudem bleibt uns bewusst: Können wir bei aufgespürten Zielen nicht hinein, huldigen wir mit abgeklärtem Blick und Vorstellungskraft das Einmalige von außen.

Hand aufs Herz: Unermüdlich nagt an unseren favorisierten Zielen der Zahn der Zeit. Am Fuße des Hohen Bogens, in Rimbach, verschwand bei der Recherche zu diesem Buch ein Lost Place von einem auf den anderen Tag. Dem dortigen Waldschwimmbad, das im Jahr 2011 schloss und seitdem verwaiste, rückten nämlich die Bulldozer zu Leibe. Was länger als ein Jahrzehnt vor sich hin dümpelte und zum Paradebeispiel eines verlassenen Ortes reifte, zeigt sich nun von Menschenhand rückgebaut. Mit Startschuss 2022 sollen die ehemaligen Liegeflächen schrittweise zu artenreichen, extensiven Wiesen verwandelt werden. Das ist gut für die Natur, aber schlecht fürs Auskundschaften. Unterm Strich zeigt sich: Alles Beschriebene ist eine Momentaufnahme, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Zum Glück verbleiben jederzeit genügend Lost Places zum Entdecken. Und immer wieder entstehen neue.

Wie einst in der Epoche der Romantik, geht es heute wieder darum, Einzigartiges und Mystisches zu entschlüsseln. Stets wissen wir, dass nicht bloß bei Begegnungen mit Menschen, sondern auch bei alten Gemäuern zählt, was Kurt Tucholsky im Jahr 1930 in einem Gedicht in Hinblick auf magische Momente schrieb: »Was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder.«

Diese verkommene Treppe führt von Osten zum alten Berghof auf der Rusel (Kapitel 19).

Nicht nur rund um den verwaisten Eingang des Sporthotels unterm Arber haben sich Spinnen einquartiert (Kapitel 13).

VERHALTENSREGELN FÜR LOST PLACES

1. Orte mit Respekt behandeln

Jedes Bauwerk und jedes Gebäude erzählt eine Geschichte aus vergangenen Tagen, was zu schützen ist. Und auch wenn es nicht immer so aussieht: Jeder verlassene Ort hat Eigentümer, was es zu respektieren gilt. Ohnehin können Zuwiderhandlungen rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Betreten Sie also keine Gebäude unbefugt, zerstören oder beschädigen Sie nichts, öffnen Sie nichts gewaltsam. Sind Fenster oder Türen verschlossen, soll das auch so bleiben. Dieses Buch zeigt sich so konzipiert, dass Sie viele der beschriebenen Orte frei oder auf Nachfrage betreten dürfen (Burgruinen etc.) oder, falls dies nicht offiziell erlaubt ist, die Orte mit gebührendem Abstand erfahren und genießen können.

2. Nichts mitnehmen, nichts dalassen

Wenn Sie etwas von einem Lost Place mitnehmen, und sei es noch so klein, gilt dies als Diebstahl. Daher sollten Sie folgende Regeln beherzigen: Alles bleibt, wie es ist. Belassen Sie es bei den schönen Einblicken und Fotos, die Sie von solchen Orten machen. Das bedeutet auch: Lassen Sie nichts zurück, keine Speisereste, keine Kaugummis, keine Zigarettenkippen.

Licht am Anfang des Tunnels der Kollberger »Kammer des Schreckens« (Kapitel 30)

3. Rauchpause einlegen

Das bringt uns zum nächsten Punkt: Rauchen sollte an unseren Zielen generell unterlassen werden. Zollen Sie den altehrwürdigen Orten den nötigen Respekt und verzichten Sie für die Zeit, die Sie dort verweilen, auf das Qualmen. Zigarettenkippen brauchen nicht nur 15 Jahre zum Verrotten (sie sollten also nirgends achtlos weggeworfen werden), sondern können auch ein verheerendes Feuer verursachen.

4. Keine Graffiti sprühen

Dass Sie nichts hinterlassen sollen, gilt auch für »Kunstwerke« an den Wänden. Lassen Sie alle Mauern, wie sie sind. Auch die Menschen nach Ihnen sollen den Ort möglichst so nachempfinden können, wie er früher einmal war.

5. Vorsichtig sein, keine Alleingänge machen

Besonders wichtig: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das zählt ganz besonders bei Lost Places. Brüchige Mauern, alte Keller, herumliegende Überreste, Müll, aber auch natürliche Gegebenheiten (Bodenlöcher, Höhlen) bergen Gefahren. Zudem liegen manche der Objekte einsam. Folglich erweist es sich als ratsam, immer mindestens zu zweit, besser noch zu dritt einen Lost Place aufzusuchen. Nötigenfalls gilt die alte Regel: Ist eine Person verletzt, bleibt die zweite vor Ort, und die dritte holt Hilfe. Zudem weiß niemand, ob rund um Lost Places nicht auch Plünderer, Spinner oder Betrunkene angetroffen werden. Deshalb beruhigt es, dort nicht allein unterwegs zu sein.

Zerborstene Scheiben im einst größten staatlichen Sägewerk Bayerns (Kapitel 23)

In der wilden Ilzleite verbirgt sich die Burgruine Dießenstein (Kapitel 27).

1

SEX AND CRIME UNTERM KREUZFELSEN

Räuber Heigls Höhle am Kaitersberg

Michael Heigl wird der Prozess gemacht. Er türmt vor dem Schwurgericht in Straubing und verschanzt sich samt seiner Geliebten am Kaitersberg. Ihr Versteck unterm Kreuzfelsen besteht bis heute. Und es ranken sich vielerlei Geschichten um den verwegenen Räuber und seine dunkle Höhle.

Kaitersberg, Landkreis Cham, Oberpfalz Ort/Place Räuber-Heigl-Höhle unterm Kreuzfelsen, 93444 Bad Kötzting GPS 49.176408, 12.920937 Anfahrt Aus Westen und Süden via B85 nach Bad Kötzting, im Osten des Kurorts in/aus Fahrtrichtung Lam bei der Ampel nach Reitenstein/Reitenberg abbiegen, dann 4 km bergauf zum Wanderparkplatz Reitenberg

Neugierige nähern sich der Räuber-Heigl-Höhle am besten von der Seite an der gewaltigen Felswand entlang.

ANNO 1816 In einer armen Familie kommt Michael Heigl zur Welt. Als junger Mann gerät er mit der Obrigkeit wiederholt in Konflikt. Als er 1843 bei seiner Verhandlung aus dem Gerichtssaal fliehen kann, versteckt er sich unterm Kreuzfelsen. In der Tat kennt er sich hier aus. Sein Heimatort Beckendorf liegt nur einen Katzensprung nördlich der Ampel, an der wir heute abbiegen. Auf den folgenden Beutezügen nimmt der furchtlose Waidler die Großbauern und Kleriker ins Visier. Bettelarme betrachten ihn als eine Art Robin Hood. Während der legendäre Engländer der Sage nach im Sherwood Forest seine Maid Marian begehrt, liebt Michael Heigl seine rote Res aus Fleisch und Blut. Theres Pritzl, sein blutjunges Gschpusi, stammt wie der Räuber aus der Gegend, nämlich aus Gotzendorf vor Hohenwarth. Damals wie heute ist ihr gemeinsames Versteck nur per Fußmarsch aufzuspüren (einfach 1 Std./2 km).

Durch diese Öffnung schlüpften einst der schneidige Waidler und seine Geliebte.

DER AUFSTIEG Vom ausgeschilderten Parkplatz (750 m) laufen wir auf Asphalt zum ehemaligen Wirtshaus hoch (linker Hand weitere Parkplätze) und biegen an der Wanderkreuzung nach rechts ab. Vor der kleinen Aussicht am Plattenstein macht der markierte Räuber-Heigl-Wanderweg (auch Goldsteig und grünes Dreieck) einen Linksknick. Der folgende Pfad führt sportlich bergwärts. Taucht linker Hand die zweite Felswand auf, verrät ein am Baumstamm angebrachtes Schild, wo sich im Gneis das legendäre Versteck verbirgt. Leicht erhöht befindet sich ein schmaler Einlass zur Räuber-Heigl-Höhle. Ins Innere hinein arbeiten wir uns besser von der Seite direkt bei der schroffen Felswand an den grüngelben Schwefelflechten entlang. Unser Rückmarsch erfolgt auf derselben Strecke. Alternativ können wir noch zum aussichtsreichen Kreuzfelsen (999 m) weitergehen sowie auf Bk3 bergab eine Runde kreieren (+ 0.15 Std.).

Der markierte Räuber-Heigl-Wanderweg führt ans historische Versteck heran.

LIEBE UNTERM STERNENZELT Vor und in der feuchten Höhle verbrachte das Paar viele Nächte miteinander. Die Zeit unterm freien Himmel war nicht immer wildromantisch. Ein wärmendes Feuer machen konnte der Räuber erst nach Einbruch der Dunkelheit, wenn aufsteigender Rauch das Versteck nicht verriet. Unter diesen schwierigen Umständen brachte die rote Res mehr als ein Kind zur Welt. Da die Höhle kein geeigneter Ort für eine junge Familie war, verpflichtete Heigl die Bauern im Tal mit Nachdruck, für die Sprösslinge zu sorgen. Folglich leben seine Nachkommen wohl noch heute.

DIE FESTNAHME Zehn Jahre lang bekommt niemand den Räuber Heigl zu fassen. Nach einem vertraulichen Hinweis gelingt es Gendarmen im Sommer 1853, ihn vor seiner Höhle zu verhaften. Zuvor soll er noch über einen versteckten Notausgang zu fliehen versucht haben. Die verhängte Todesstrafe wird in eine lebenslängliche Kettenstrafe abgemildert. Maximilian Schmidt, genannt Waldschmidt, schrieb damals als Gerichtsreporter: »Durch seine List und Verwegenheit hat er einen Teil der Einwohner in Schrecken gehalten; andererseits hat er sich durch seine Freigebigkeit viele Freundschaften erworben, hauptsächlich unter dem ärmsten Volk.«

DAS JÄHE ENDE Anstatt unterm strahlenden Sternendach verbringt der unerschrockene Waidler seine letzten Lebensjahre in einem dunklen Kerker in München. Am 5. Januar 1857 erschlägt ihn ein Mithäftling mit der Kugel einer Fußkette im Zuchthaus in der Au. So endet die Geschichte von Robin Hood aus dem Bayerwald – oder besser »Robin Wood«? Sein Skelett bewahrt die Obrigkeit im Anatomiegebäude in München auf. Seit einem Bombenangriff im 2. Weltkrieg ist es vom Erdboden verschollen.

Das besondere Erlebnis

Bei St. Englmar findet sich noch ein Unterschlupf, in welchem der Räuber Heigl gehaust haben soll. Zwei dazugehörige Hinweisschilder brachte der umtriebige Waidler Hans Wanninger an. In der Tat verbreitet die Felsformation, die vom Wanderweg aus linker Hand in einem Märchenwald auftaucht, eine geheimnisvolle Stimmung.

Wird die Höhle jedoch dem bekannten Räuber zugeschrieben, ist womöglich der Wunsch der Vater des Gedankens. Vielmehr kennen ältere Einheimische die verwunschene Grotte über St. Englmar als Froschmaulfelsen, ohne Räuber Heigl damit in Verbindung zu bringen. Wer dem Rätsel selbst nachspüren will: Der Anmarsch erfolgt auf Höhe des Predigtstuhl-Ressorts vom Wanderparkplatz Markbuchener Sattel u.a. auf dem Goldsteig keine 30 Minuten (1,25 km) in Richtung Pröllergipfel.

Leicht erhöht befindet sich dieser weitere Durchschlupf zum legendären Versteck unterm Kreuzfelsen.

2

SCHWARZER TOD AM WEISSEN REGEN

Der alte Pestfriedhof von Kötzting

Vor 450 Jahren eingeweiht, kommt hier seit 1981 niemand mehr unter die Erde. So entwickelt sich der aufgelassene Gottesacker mit seinen alten Gräbern vom Platz des Todes zum Ort der Stille. Aktuelle Pläne der Stadt, daraus eine grüne Ruhezone zu machen, verheißen in diesem Sinne wenig Gutes.

Bad Kötzting, Landkreis Cham, Oberpfalz Ort/Place Alter Friedhof Torstraße/Kupferschmiedgasse, 93444 Bad Kötzting GPS 49.177063, 12.853175 Anfahrt Aus Westen und Süden via B85 nach Bad Kötzting, nordwestlich Zentrum geeigneter Parkplatz Kupferschmiedgasse (Parkscheibe) direkt neben Ziel

In die bröckelnde Friedhofsmauer des alten Pestfriedhofs zeigen sich Familiengräber eingelassen.

ZUM GELEIT Da die alte Friedhofsmauer den Zugang zur Kupferschmiedgasse verwehrt, gehen wir vom empfohlenen Parkplatz aus unten rum. Gleich um die Ecke gewährt mehr als ein Durchgang untertags Einlass zum Gottesacker. Nur wenn es dämmert und nachts versperren zugeschlossene Pforten den Zutritt. Von der Straße in den alten Friedhof hinein betreten wir eine andere Welt. Auf unserem Weg zwischen den Grabsteinen hindurch knirschen die Kiesel unter unseren Schuhsohlen. Die letzten Ruhestätten begegnen uns teils gepflegt, teils verwildert. Eine Reihe von Grabsteinen zeigt sich in die zauberhaft eingewachsene Friedhofsmauer eingelassen, darunter letzte Ruhestätten ganzer Familien. Im Schatten der Ziegel setzt ein Wassergrand aus Granit Moos an. Im Laufe der Zeit vergrößerten die Kötztinger den gesamten Gottesacker mehrere Male. Stück für Stück entstand die heute rund 7000 Quadratmeter große Anlage. Im oberen Teil (in Richtung Berufsschule) zeigt sich das Areal abgestuft. Ursprünglich lag das Gelände außerhalb der Tore der Gemeinde. Durch ihr stetiges Wachstum befindet sich der alte Pestfriedhof heute unweit der Stadtmitte.

PEST UND CHOLERA Wir schreiben das späte 16. Jahrhundert. Tag für Tag rollen Totengräber schlecht und recht eingehüllte Leichen durch das Tor der altehrwürdigen Kirchenburg von Mariä Himmelfahrt hinaus. Der Kötztinger Pfleger namens Romanus von Hochholdingen wohnt direkt über dem Torbogen, hört, sieht und riecht vermutlich, was in seiner Heimat Todtrauriges passiert. Seinem dringlichen Antrag, einen neuen, ein Stück von den Häusern entfernt gelegenen Friedhof errichten zu dürfen, entspricht die Regierung. Da die von allerlei Seuchen Dahingerafften dort ihre letzte Ruhestätte finden, nennen die Einheimischen das Gräberfeld einfach »Pestfriedhof«. Neben diesem auch Ausweichfriedhof genannten Gottesacker blieb bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Hof der eindrucksvollen Kötztinger Kirchenburg als Hauptfriedhof bestehen.

Die letzten Ruhestätten wirken teils verwildert, teils gepflegt.

NOMEN EST OMEN Die Grabsteine vermerken vor allem Lebens- und Sterbedaten aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Die Aufschriften spiegeln wider, was es auf vergleichbar inspirierenden Gräberfeldern zu lesen gibt wie etwa auf dem bekannten alten nördlichen Friedhof in München. Während es sich bei einem Mann, der das Zeitliche segnete, laut Inschrift um den »Hausbesitzer Haus« handelt, werden Frauen über ihre Angetrauten definiert, etwa die »Buchdruckereibesitzersgattin«. Nicht besser ergeht es einem früh im Krieg gefallenen »Gasthof u. Realitätenbesitzers-Sohn«. Des Weiteren findet sich bei einer alleinstehend Verstorbenen der sicher ehrbezeugend gemeinte Zusatz »Jungfrau«. Immer wieder zeigt sich, wie die deutsche Sprache dazu neigt, wunderbar schrecklich lange Wörter zu bilden wie den unverwechselbaren »Reichsbahnrottenaufseher«. Teils lassen sich die Inschriften auf den Grabsteinen klar erkennen, teils nagt der Zahn der Zeit daran, sodass zum Entziffern detektivisches Gespür gefragt ist. Dazu kommt, dass es mehr als vereinzelt altdeutsche Buchstaben zu entschlüsseln gilt. Zu kuriosen Entdeckungen zählt das Ehepaar mit dem Familiennamen »Erbe« oder ein Ehemann namens »Ehemann«. Es bleibt viel zu aufzuspüren.

Dieses Kreuz erinnert an Verstorbene aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert.

Ruht unter dem rosenverzierten Kruzifix eine einstige große Liebe?

Mehr als ein Durchgang gewährt untertags Einlass zum Gottesacker.

GOLDENE ZUKUNFT? Die Verblichenen stört sicher am wenigsten, dass die Kommune Bad Kötzting daran denkt, den Alten Friedhof in eine »Grüne Ruhezone in der Stadt« zu verwandeln. Zu den geplanten Arbeiten zählt Heimatforscher Clemens Pongratz zufolge, eine eingefallene Mauer wieder aufzurichten. Bei deren Einsturz samt Erdrutsch in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts kam überraschenderweise eine Ruhestätte aus der Mitte des 18. Jahrhunderts zum Vorschein, nämlich die der Familie des Kötztinger Kammerers namens Luckner. Der dazugehörige Grabstein zeigte sich bereits beim Auffinden nur schwer zu entziffern. Zurück zu den aktuellen Plänen: Bei Redaktionsschluss hängt »die Umsetzung von einigen Unwägbarkeiten ab, unter anderem hinsichtlich der Mauergewerke«, so Pongratz. Keinesfalls soll der Gottesacker laut Heimatforscher »renoviert werden«. Der Aura alter Grabstätten dienen derartige Maßnahmen erfahrungsgemäß ohnehin weniger. Einen untrüglichen Eindruck vom Stand der Dinge verschafft sich, wer den alten Friedhof besucht. Indes mögen seine Toten in Frieden ruhen.