Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

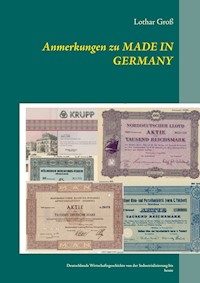

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die politische und wirtschaftliche Geschichte Deutschlands auf einem Tiefpunkt angelangt. Deutschland war zu dieser Zeit im Vergleich zu den Nachbarländern, vor allem aber im Vergleich zu England, ein "Entwicklungsland". Trotzdem gilt die Zeit um 1800 als Beginn der deutschen Industriegeschichte. Im Jahre 1887 sah sich Großbritannien genötigt, ein Handelsmarkengesetz zu verabschieden, in dem festgelegt wurde, dass auf ausländischen Waren das Herkunftsland angegeben werden musste. Damit war der Begriff "Made in Germany" geboren. Die Briten wollten mit dieser Maßnahme ihre eigene Industrie vor den angeblich minderwertigen Produkten aufstrebender Wirtschaftsnationen schützen, vor allem vor Deutschland, der damals schon drittgrößten Handelsnation der Welt. Dass aus dem Begriff "Made in Germany" schon wenig später ein Markenzeichen werden sollte, konnte 1887 kaum jemand ahnen. Wie kam es zu diesem schwunghaften Aufstieg der deutschen Volkswirtschaft, der bis in die heutige Zeit anhält? Das vorliegende Werk erzählt diese ökonomische Entwicklung Deutschlands vor allem anhand von historischen Wertpapieren. Der geschichtliche Überblick wird in der Anlage ergänzt durch eine Beschreibung des Begriffs "Made in Germany" und durch einige Definitionen rund um die Wertpapiere. Die Wiedervereinigung im Jahr 1990 bildet eine Zäsur in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Die Wirtschaftsgeschichte ab 1990 wird daher in diesem Band nur in Form eines kurzen Überblicks dargestellt. Eine detaillierte Beschreibung der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands seit der Wiedervereinigung im Jahre 1990 wird in einem Folgeband dargestellt werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 450

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

zusammengestellt von Lothar Groß

Der Autor, Dipl-oec. Lothar Groß, geboren 1954 in Mülheim an der Ruhr, absolvierte in den 70er Jahren in seiner Heimatstadt eine Banklehre und studierte anschließend Wirtschaftswissenschaften an der Universität Duisburg. Von 2000 bis 2021 leitete er das Wirtschaftsgymnasium im Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung der Stadt Remscheid. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Vorgeschichte: Die deutsche Wirtschaft bis zur Zeit Napoleons

2 Von 1800 bis zum Ende des Kaiserreichs

a) Bergbau, Montanindustrie und Energieversorgung

b) Maschinenbau

c) Elektroindustrie, Feinmechanik und Optik

d) Chemie- und Pharmaindustrie

e) Schienen-, Schiffs- und Flugzeugverkehr: Bau und Betrieb

f) Auto- und Motorradindustrie

g) Auslands- und Kolonialgeschäfte

h) Bauwirtschaft

i) Traditionelle Produktionsbranchen (Textil, Porzellan)

j) Landwirtschaft, Nahrungs- und Genussmittel

k) Handel

l) Post-, Telegrafen- und Telefonwesen

m) Finanzwirtschaft

(

1) Zentralbanken

(

2) Banken

(

3) Versicherungen

3 Die Weimarer Republik

a) Bergbau, Montanindustrie und Energieversorgung

b) Chemie- und Pharmaindustrie

c) Eisenbahnindustrie

d) Auto- und Motorradindustrie

e) Luft- und Schifffahrt

f) Landwirtschaft: Produktion und Verarbeitung

g) Handel

h) Finanzwirtschaft

i) Medienwirtschaft

4 Der Nationalsozialismus

a) Wirtschaft und Gesellschaft im Nationalsozialismus

b) Neugründungen

c) Enteignungen, staatliche Übernahmen und „Arisierungen“

d) Die Wirtschaftsbeziehungen zu besetzten Gebieten und zum Ausland

5 Die Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg

6 Die Bundesrepublik Deutschland

a) Bergbau

b) Montanindustrie und Energieversorgung

c) Maschinenbau

d) Chemie- und Pharmaindustrie

e) Fahrzeugbau

f) Schiffbau und Flugzeugindustrie

g) Bauindustrie

h) Textilindustrie

i) Landwirtschaft, Nahrungs- und Genussmittel

j) Handel

k) Verkehr (Post, Telekommunikation, Logistik, Transport)

l) Medien- und Freizeitindustrie

m) Finanzwirtschaft

(

1) Banken

(

2) Versicherungen

7 Die Deutsche Demokratische Republik

a) Staatsgründung

b) Wirtschaftliche Entwicklung

c) Bekannte Betriebe

d) Aspekte der Gesellschaft

e) Das Ende der DDR

8 Die Bundesrepublik Deutschland von 1990 bis heute (kurzer Überblick)

Anhang:

1 Der Begriff „Made in Germany“

2 Definitionen

a) Aktien und andere Wertpapiere

b) Non-Valeurs

c) Börsen und Börsenkurse

Vorwort

Als das britische Handelsmarkengesetz 1887 das Herkunftsland auf ausländische Waren vorschrieb, war der Begriff „Made in Germany“ geboren. Die Briten wollten mit dieser Maßnahme ihre eigene Industrie vor den – angeblich - minderwertigen Produkten aufstrebender Wirtschaftsnationen schützen, vor allem vor Deutschland, der damals schon drittgrößten Handelsnation der Welt. Dass aus dem Begriff „Made in Germany“ schon wenig später ein Markenzeichen werden sollte, konnte 1887 kaum jemand ahnen. Wie kam es zu diesem schwunghaften Aufstieg der deutschen Volkswirtschaft, der bis in die heutige Zeit anhält?

Ein dreiviertel Jahrhundert vor dem englischen Gesetz war die politische und wirtschaftliche Geschichte Deutschlands auf einem Tiefpunkt angelangt. Deutschland war zu dieser Zeit im Vergleich zu den Nachbarländern, vor allem aber im Vergleich zu England, ein „Entwicklungsland“. Trotzdem gilt die Zeit um 1800 als Beginn der deutschen Industriegeschichte.

Hier soll nun der Versuch unternommen werden, die ökonomische Entwicklung Deutschlands vor allem anhand von historischen Wertpapieren zu beschreiben. Das bedeutendste Wertpapier in diesem Zusammenhang ist die Aktie. Wie beim Durchblättern dieses Buches erkennbar wird, existiert aber noch eine Vielzahl weiterer Wertpapiere im Bereich der Wirtschaft.

Die Auswahl der Unternehmen in diesem Buch ist sicherlich subjektiv, erlaubt aber trotzdem einen exemplarischen Überblick über die deutsche Wirtschaftsgeschichte seit der „Industrialisierung“ im 19. Jahrhundert.

Die Wiedervereinigung im Jahr 1990 bildet eine Zäsur in der deutschen Wirtschaftsgeschichte, nicht nur für den Osten, sondern auch für den Westen. Die weitere Entwicklung bis heute erwies sich als sehr vielschichtig in einer immer differenzierter werdenden Welt. Die Wirtschaftsgeschichte ab 1990 wird daher in diesem Band nur in Form eines kurzen Überblicks dargestellt; eine tiefer gehende Analyse bleibt einem zweiten Band vorbehalten, der in Kürze herausgegeben werden wird.

Jedem Kapitel dieses chronologisch aufgebauten Werks werden einige allgemeine Aussagen zur Epoche vorangestellt. Illustriert werden diese einleitenden Sätze mit Bildern aus Berlin, dem symbolträchtigen Spiegelbild der deutschen Geschichte in den letzten 200 Jahren.

Der geschichtliche Überblick wird in der Anlage ergänzt durch eine Beschreibung des Begriffs „Made in Germany“ und durch einige Definitionen rund um die Wertpapiere.

Diese vorliegende Auflage wurde sorgfältig inhaltlich überarbeitet und aktualisiert. Trotzdem kann natürlich aufgrund der Komplexität des Themas keine Garantie für die Richtigkeit aller Aussagen übernommen werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieses Werks. Sie werden sehen: Wirtschaft ist spannend! Und die Wirtschaft geht jeden an; denn: Die Wirtschaft, das sind wir alle – als Unternehmer, als Beschäftigte, als Verbraucher oder als Steuer zahlende Mitglieder des Staates.

1. Vorgeschichte: Die deutsche Wirtschaft bis zur Zeit Napoleons

Die Geschichte der Menschheit ist auch immer eine Geschichte ihrer Wirtschaft. In grauer Vorzeit versorgten sich die Mitglieder einer Familie oder eines Clans nahezu ausschließlich selbst. Diese Autarkie wird von der Wirtschaftswissenschaft als „geschlossene Hauswirtschaft“ bezeichnet. Daneben existierte aber schon der Anfang der „Tauschwirtschaft“ zwischen benachbarten Familien.

Das Brandenburger Tor (erbaut 1791)

Erste Hochkulturen waren ohne diese Tauschwirtschaft nicht vorstellbar. Dabei entwickelten sich unterschiedliche allgmeine Tauschmittel, wobei sich nach und nach (ab ca. 2.000 v. Chr.) das Metallgeld durchsetzte Die Geldwirtschaft hatte begonnen. Die beginnende Metallverarbeitung in der Bronzezeit (in Mitteleuropa von ca. 2000 – 450 v. Chr.) verstärkte zudem die Arbeitsteilung, und spätestens seit dieser Bronzezeit ist auch schon der Fernhandel mit damaligen Luxusgütern in Mitteleuropa nachweisbar: In dieser Zeit entstand z. B. die „Bernsteinstraße“, welche die „Bernsteinküste“ an der Ostsee mit der mykenischen Hochkultur, wahrscheinlich sogar mit dem pharaonischen Ägypten verband. In der folgenden Eisenzeit (ungefähr bis zur Zeitenwende) wurde der Fernhandel noch ausgebaut. Verschiedene Quellen aus dem römischen Reich bestätigen einen umfangreichen Handel mit germanischen Bewohnern der Grenzlande.

Wirtschaft und Handel florierten auch im Mittelalter: Im Gebiet des späteren Deutschland entwickelte sich die Wikingersiedlung Haithabu an der Schlei seit dem 8. Jahrhundert zu einem der wichtigsten Handelszentren Nordeuropas. Die kulturellen Höhepunkte des Mittelalters (zum Beispiel die Zeit Karls des Großen um 800 und die Zeit der Stauffer 400 Jahre später) korrespondierten mit Höhepunkten in Produktion und Handel.

Zur wichtigsten Geldmünze entwickelte sich der Pfennig. Nachdem sich die deutschen Stämme, insbesondere die Karolinger, im 8. Jahrhundert immer mehr von der abgewirtschafteten Goldwährung des Römischen Reichs trennten, wurden von den Karolingern staatlich garantierte „Dinare“ als Silbermünzen geprägt, die im deutsch sprechenden Volksmund schnell „Pfennige“ hießen. Insbesondere durch die Münzreform Karls des Großen 793/ 794 wurden diese Pfennige zur Grundlage des sich ausbreitenden Fernhandels. Die Pfennige wurde an unterschiedlichsten Münzorten hergestellt; am häufigsten war der „Otto-Adelheid-Pfennig“ aus dem Harz, benannt nach Kaiser Otto III und seiner Großmutter als Vormund. Das für diesen Pfennig notwendige Silber wurde im Harzer Rammelsbergwerk gefördert. Die Pfennige behielten ihre dominierende Stellung als Münze im Deutschen Reich bis zum 13. Jahrhundert.

Für den Geldbedarf des täglichen Lebens waren die Pfennige allerdings aufgrund ihrer hohen Kaufkraft weniger geeignet – hier blieb noch lange die Warenwirtschaft vorherrschend, vor allem, weil die Fürsten, denen das Recht zur Münzprägung (das sogenannte „Münzregal“) vorbehalten war, wenig Interesse an der Prägung von Kleinmünzen hatten, weil diese kaum kostenneutral herzustellen waren.

Aber nicht nur die Fürsten, auch die Kirche beeinflusste die Entwicklung der Wirtschaft: Der einflussreiche Kirchenlehrer Thomas von Aquin (1225 – 1274), der einerseits Philosophie, Theologie und Staatswissenschaft reformierte, behinderte andererseits die Entwicklung der Wirtschaft, indem er das alte Zinsverbot der katholischen Kirche bekräftigte. Jedoch war im Wirtschaftsleben eine Verzinsung von geliehenem Geld auch zu seiner Zeit schon unumgänglich, wenn man größere Geschäfte abschließen wollte. Das kirchliche Zinsverbot war die Hauptursache für den Bedeutungszuwachs jüdischer Bankhäuser im Wirtschaftsleben.

Trotz dieses Zinsverbots (das häufig genug umgangen oder ignoriert wurde) entwickelte sich am Vorabend der Neuzeit, ausgehend von Norditalien, eine Wirtschaftsordnung, die schon damals alle relevanten Züge des bis heute dominierenden Kapitalismus bzw. der modernen Marktwirtschaft aufwies. International bedeutende frühe Vertreter dieser Wirtschaftsordnung in Deutschland waren im Norden der Handelsverbund der Hanse (12. – 17. Jahrhundert), im Süden Deutschlands die Große Ravensburger Handelsgesellschaft (ca. 1380 – 1530).

Diese Kaufmannsunternehmen waren zu ihrer Zeit sehr modern: Während ansonsten im Mittelalter die Einzelunternehmen (das Unternehmen gehörte einer einzigen Person) für Wirtschaftsunternehmen typisch waren, gestaltete sich z. B. die Hanse zumindest in ihrer Frühzeit als „Personenhandelsgesellschaft“, weil sich in der Regel mehrere Kaufleute für einen begrenzten Zeitraum zusammen fanden, um eine Handelsfahrt zu unternehmen (seltener auch mit einem gemeinsamen Handelsgeschäft). Später wandelte sich die „Kaufmannshanse“ in die „Städtehanse“, wurde also mehr zu einer Gemeinschaft selbstständiger Städte. (Die Hanse war aber nicht der erste und einzige Städtebund Deutschlands; im 13. Jahrhundert existierte schon der Mittelrheinische Städtebund mit Mainz, Worms, Bingen, Frankfurt am Main, Gelnhausen, Friedberg, ein Jahrhundert später fanden sich eine Vielzahl süddeutscher Städte unter der Führung von Ulm zum Schwäbischen Städtebund zusammen.)

Zu Beginn der Neuzeit bildeten sich vor allem in Süddeutschland große Familien-Handelshäuser, die sich – um einen modernen Begriff zu gebrauchen – zu Mischkonzernen entwickelten. Die bekanntesten waren die Fugger und die Welser aus Augsburg.

Jakob Fugger der Reiche (1459 - 1525) entwickelte aus dem regionalen Unternehmen seines Vaters den ersten deutschen Konzern mit Weltgeltung. Er war nicht nur Kaufmann in verschiedensten Waren, sondern auch Bergwerksbesitzer und Großbankier. Bekannt ist sein Kredit an den späteren Kaiser Karl V, mit dem dieser seinen erfolgreichen Wahlkampf um die Kaiserkrone betreiben konnte. Fugger schuf einen „multinationalen“ Familienkonzern fast schon moderner Prägung, den er auch vererben konnte. Im 17. Jahrhundert geriet der Konzern allerdings an den Rand des Konkurses, weil er nach und nach einen Großteil seiner Kreditforderungen an das Herrscherhaus Habsburg abschreiben musste.

Andere bedeutende Handels- und Finanzhäuser gerieten ebenfalls in „Schieflage“ oder sogar tatsächlich in Konkurs. Z. B. wurde 1614 auch das Handelshaus der Welser zahlungsunfähig. Dieses Augsburger Handelshaus ist bis heute vor allem dadurch bekannt, dass Kaiser Karl V diesem 1528 die Statthalterschaft über die Überseeprovinz Venezuela verlieh. Nach anfänglichen wirtschaftlichen Erfolgen brachte vor allem das Jahr 1546 einen herben Rückschlag, als Bartholomäus Welser, der Sohn des Handelsherrn, auf einer Expedition zur Suche des Goldlandes El Dorado ermordet wurden. 1556 gingen mit dem Rücktritt Kaiser Karls V alle Handelsrechte der Welser in Südamerika verloren.

Nicht zuletzt war es dieser Zusammenbruch des Finanzsystems, das den Abstieg der Städte und den Aufstieg der Fürsten zu Beginn der Neuzeit in Deutschland besiegelte (neben anderen historischen Umwälzungen, vor allem dem Dreißigjährigen Krieg).

Mit den angesprochenen Handelsgesellschaften und Handelshäusern war Deutschland im Mittelalter und in der früheren Neuzeit eine führende Wirtschaftsmacht Europas gewesen. Diese Vormachtstellung ging aber durch die beschriebenen Finanzkrisen, durch die Entdeckungsreisen zu Beginn der Neuzeit, die Deutschland an den Rand der neuen Handelsrouten drängten, vor allem aber durch die Zerstörungen im 30-jährigen Krieg (1618 – 1648) verloren.

Einen gewissen Einfluss auf diese negative Entwicklung hatte sicherlich auch die oftmals zweifelhafte Währungspolitik der Herrschenden in jener Zeit: Die Prägung von „verlässlichen“ Scheidemünzen (Scheidemünzen sind Münzen, deren Metallgehalt unter dem Nennwert liegt) war zu den Zeiten der Gold- und Silberstandards nur dann nachhaltig sinnvoll, wenn der Staat deren Umwandlung in voll ausgeprägte Kurantmünzen garantierte. Das geschah aber erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts, und dann auch nur vereinzelt. Aber auch mit der Prägung von Kurantmünzen wurde häufig genug Schindluder getrieben: Nicht wenige Landesfürsten finanzierten ihre Ausgaben auch durch die Prägung unterwertiger Münzen („Münzverschlechterung“). Wenn dies extensiv praktiziert wurde, kam es unweigerlich zu Inflationen, zum Beispiel zur „Schinderlinge“-Inflation 1456 - 1460 unter Kaiser Friedrich III oder zur „Kipper-und-Wipper-Inflation“ 1617 – 1622, mit der die steigenden Staatsausgaben für den beginnenden Dreißigjährigen Krieg finanziert werden sollten. Auch der preußische König Friedrich der Große betrieb zur Finanzierung des Siebenjährigen Kriegs eine Währungsverschlechterung. Vorher hatte er noch eine Münzreform durchführen lassen, nach dem Krieg kehrte er mit Rückgriff auf diese Reform wieder zu einer soliden Währungspolitik zurück.

Diese Zusammenhänge zwischen staatlicher Geldpolitik und Geldentwertung sollten sich in der weiteren Geschichte der Wirtschaft noch mehrfach wiederholen.

Die Wirtschaftspolitik in den einzelnen deutschen Staaten war bis ins achtzehnte, teilweise sogar bis ins neunzehnte Jahrhundert hinein vom Merkantilismus geprägt, der vielleicht ältesten Wirtschaftstheorie, deren Ziele (vereinfacht gesagt) darin bestanden, den absolutistisch regierenden Fürsten den höchstmöglichen Reichtum und Einfluss zu garantieren. Zu diesem Zweck wurden neben einer Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität vor allem Außenhandelsüberschüsse angestrebt. Daher wurde die Wirtschaft üblicherweise sehr stark durch die Regierungen reglementiert. Einige Wirtschaftsbranchen wurden überdies von der öffentlichen Verwaltung selber wahrgenommen oder als staatlich geschütztes Monopol von einem einzigen Unternehmer bearbeitet (vgl. z. B. das Jahrhunderte lang bestehende Postmonopol der Fürsten von Thurn und Taxis).

Bis weit in die Neuzeit hinein wurde auch die Wirtschaft vom Adel geprägt: Das schon 1739 durch den Kurfürsten Clemens August gegründete Unternehmen „Eisenhütte bey Suttrop ohnweit Warstein“ (im Sauerland) übernahm später Betriebe aus Schlesien und Schleswig-Holstein und veränderte dabei seinen Namen in Warsteiner und Herzoglich Schleswig-Holsteinischen Eisenwerke AG in Warstein. Es stellte Eisen- und Metallwaren aller Art her. Das Unternehmen ging 1969 in Liquidation

Die dominierende Branche, die Landwirtschaft, war nach wie vor feudalplanwirtschaftlich organisiert, in der Regel beruhend auf uralte, tradierte Rechte der Grundherren.

In den Städten verhinderten Kaufmannsgilden und Handwerkszünfte praktisch jeden Wettbewerbsgedanken und regelten die meisten Wirtschaftstätigkeiten bis ins Kleinste: Preise, Auftragsvergaben, Lohnhöhen, selbst die Kleiderordnung lagen nicht in der Entscheidungsgewalt der einzelnen Gewerbetreibenden. Lediglich im Handel waren ansatzweise marktwirtschaftliche Strukturen vorhanden, und zwar sowohl im Fernhandel als auch auf den Wochenmärkten, auf denen die heimischen Kleinbauern und Handwerker ihre Waren feilboten.

Frühe Versuche zum Aufbrechen der starren, aus dem Mittelalter tradierten Handwerks- und Kaufmanns-Regeln der Zünfte und Gilden gab es schon vor 1800. Als Beispiel dafür kann die „Fabrikstadt“ Frankenthal in der Kurpfalz gelten. Seit 1768 wurden durch die Regierung systematisch Manufakturen angesiedelt, deren Anzahl über die früher durch die Zünfte festgesetzten Grenzen hinausging. Die Betriebe in der Modell-Manufakturstadt führten schon frühe Formen der Arbeitsteilung und der Serienproduktion ein; trotz der kurfürstlichen Privilegien blieben aber die Betriebseinheiten regelmäßig sehr klein. Selbst das größte und bis heute bekannteste Frankenthaler Unternehmen zu jener Zeit, die Porzellanmanufaktur, hatte nie mehr als 200 Beschäftigte. Das „Fabrikstadt-Experiment“, das noch nicht der Marktwirtschaft, sondern dem obrigkeitsstaatlichen Merkantilismus verpflichtet war, endete mit dem Einmarsch der französischen Revolutionsgruppen zum Ende des 18. Jahrhunderts.

Viele deutsche Unternehmen haben eine lange Geschichte. Eine der längsten nachweisbaren Historien hatte die Hildebrandsche Mühle in Halle (AG seit 1888), deren tausendjährige (teilweise staatliche) Geschichte von 987 bis ins späte 20 Jahrhundert reichte.

Wirtschaftliche und technische Innovationen entstanden zunehmend im Ausland und erreichten Deutschland nur mit Zeitverzögerungen. Dies gilt auch für wichtige finanzwirtschaftlich-organisatorische Neuerungen: Die Börsen in Brügge (1409) und Antwerpen (1460) entstanden weit vor den ersten deutschen Börsen in Augsburg und Nürnberg (beide 1540). Die erste „moderne“ Aktiengesellschaft war die 1602 in den Niederlanden gegründete Vereinigte Ostindische Kompanie. Als erste deutsche Aktiengesellschaft gilt die 1682 in Königsberg gegründete Brandenburgisch-Afrikanische Kompagnie, welche den Handel mit der kurzfristig existierenden brandenburgischen Kolonie Groß Friedrichsburg (im heutigen Ghana) abwickeln sollte, mit dieser Aufgabe aber überfordert war. Die Organisationsformen dieser frühen Aktiengesellschaften sind aber kaum noch mit den heutigen zu vergleichen.

Auch bahnbrechende technische Erfindungen wie die Dampfmaschine (entscheidende Verbesserungen durch James Watt 1769) oder der mechanische Webstuhl (Cartwright 1785) wurden regelmäßig im Ausland, vor allem auf der wirtschaftlich am weitesten entwickelten Insel Großbritannien entwickelt. Nicht zufällig entstanden in Großbritannien auch die wissenschaftlichen Grundlagen für die Wirtschaftsordnung, welche die fulminante Entwicklung der modernen Volkswirtschaften zu Beginn der industriellen Revolution erst ermöglichte: die liberale (freie) Marktwirtschaft.

Diese wissenschaftlichen Grundlagen des Liberalismus waren schon im 18. Jahrhundert durch Adam Smith gelegt worden, der 1776 sein fundamentales Werk „Wohlstand der Nationen“ veröffentlichte. Smith postulierte darin das Individuum als Träger wirtschaftlicher Entscheidungen. Dieses Individuum würde – nach Smith – bei seinen Entscheidungen vor allem an sein eigenes Wohl denken, was für die Volkswirtschaft ein Maximum an Wohlstand erbringen sollte. Der Staat sollte sich auf seine wenigen, ureigenen Gebiete, z. B. die innere und äußere Sicherheit (Justiz, Polizei und Militär), beschränken. Diese Grundlagen des marktwirtschaftlichen Systems wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts von David Ricardo um die - heute umstrittene – Theorie der komparativen Kosten ergänzt, die zur wissenschaftstheoretischen Grundlage des weltweit freien Handels wurde.

Symbolisch für die wirtschaftliche Rückständigkeit Deutschlands zu Beginn des 19. Jahrhunderts erscheint, dass in Deutschland der Nationalökonom Adam Müller noch 1809 mit einer „romantischen Wirtschaftstheorie“ („Die Elemente der Staatskunst“) auf den Smith’schen Wirtschaftsliberalismus antwortete.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erreichte auch die politische Bedeutung Deutschlands einen Tiefpunkt: 1806 legte Franz II die deutsche Kaiserkrone nieder. Das „Heilige Römische Reich deutscher Nation“, dessen Beginn weit ins Mittelalter reichte, war damit erloschen. Deutschland war also damals – im Vergleich zu seinen Nachbarn - politisch geschwächt und auch wirtschaftlich ein „Spätentwickler“. Durch die napoleonischen Kriege gerieten die deutschen Staaten noch weiter ins Hintertreffen. Und trotzdem beinhaltete die napoleonische Herrschaft in Deutschland ein bedeutsames Mosaiksteinchen für die gesellschaftliche Modernisierung und den wirtschaftlichen Aufstieg Deutschlands, wie im nächsten Gliederungspunkt ausgeführt wird..

Einige Wurzeln für eine moderne deutsche Volkswirtschaft waren allerdings auch schon im 18. Jahrhunderts schon gelegt worden, z. B. die „moderne“ Pfandbrief-Idee in Preußen aus der Regierungszeit von König Friedrich II (dem „Großen“):

Mit den Pfandbriefen begann die moderne Finanzierung großer Vorhaben mittels (Teil-) Schuldverschreibungen. Pfandbriefe sind Schuldverschreibungen, die (mittels Hypotheken oder Grundschulden) durch Immobilien gesichert sind. Die 1769 erstmals (in Preußen) ausgestellten Pfandbriefe ermöglichten zuerst nur die Rekapitalisierung der schlesischen Gutsbesitzer, die somit nach dem Siebenjährigen Krieg ihre zerstörten Höfe wieder aufbauen konnten.

Der abgebildete Pfandbrief der Schlesischen Landschaft aus dem Jahre 1940 ist ein später „Nachfahre“ der ersten Pfandbriefe aus dem Preußen des „Alten Fritz‘“.

Der Erfolg der Pfandbriefe führte aber anschließend zur Institutionalisierung dieser Bodenkredite bei den Großgrundbesitzern in ganz Preußen: Im Jahre 1800 bestanden in Preußen bereits 11 „Landschaften“ (Pfandbriefanstalten). Wenige Jahre später erweiterte sich das Pfandbriefsystem mit Hilfe von privaten Hypothekenbanken nicht nur auf ganz Deutschland, sondern auch auf die Städte.

Der erste „moderne“ Industriebetrieb Deutschlands in der Textilbranche war die von Gottfried Brügelmann 1787 in Ratingen errichtete Fabrik „Cromford“, die nicht nur den englischen Namen, sondern auch die Produktionsmethoden kopierte – mit Hilfe von Industriespionage. Das Beispiel Cromford zeigt: Zum Aufbau der Industrie war das englische „Know-how“ erforderlich. Dementsprechend wurde in Deutschland der Aufbau der Industrie nur unter maßgeblicher Mitarbeit von englischen Facharbeitern, Ingenieuren und Unternehmern ermöglicht.

Zum Wegbereiter des wirtschaftlichen Aufschwungs in Deutschland wurden neben der Textilindustrie vor allem der Bergbau und die Montanindustrie.

Vorläufer dieser Wirtschaftszweige gab es schon lange: Die Ursprünge des Bergbaus liegen in vorgeschichtlicher Zeit. Die ersten Kupferförderungen in Mitteldeutschland werden um 2.500 v. Chr. datiert. Das deutsche Bergwerk mit der längsten Geschichte ist der Rammelsberg bei Goslar im Harz. Die Ergebnisse archäologischer Ausgrabungen lassen sogar vermuten, dass am Rammelsberg im Harz wahrscheinlich schon im 3. Jahrhundert Erze gefördert wurden; urkundlich erwähnt wurde das Bergwerk erstmals im Jahre 936. Zwei Jahre nach seiner Schließung 1988 wurde Rammelsberg zum Bergbaumuseum und 2010 erhielt es als erstes Industriedenkmal Deutschlands den Status eines UNE-SCO-Weltkulturerbes.

Auch der zeitliche Ursprung der Verarbeitung von Erzen liegt im geschichtlichen Dunkel. Schon vor Jahrhunderten wurden dazu Kohlenmeiler und „Rennöfen“ gebaut. Letztere existierten nachweislich schon im 7. Jh. vor Chr. in Europa. Seit 1451 ist eine Eisenhütte in Buschhütten bei Siegen nachweisbar. Seit dem 17. Jahrhundert beschleunigten sich die Innovationen in der Verhüttungstechnik: Die Familie Buderus erbaute im hessischen Hirzenhein 1678 erste „Hochöfen“ und gründete 1731 ein Familienunternehmen der Gießereitechnik. Über Eisenhütten in Balve-Wocklum wurde 1732 erstmals schriftlich berichtet. (Die Luisenhütte Wocklum ist heute ein Industriemuseum und beherbergt die älteste mit vollständiger Einrichtung erhaltene – noch mit Holzkohle betriebene - Hochofenanlage Deutschlands und weltweit.) Noch fünf Jahre älter ist die – ebenfalls größtenteils als Museum erhaltene und ebenfalls im Sauerland ansässige – Wendener Hütte.

Die erste „moderne“ mit Kok bzw. Kohle betriebene deutsche Eisenhütte (Hochofen) war 1758 die St.-Antony-Hütte in Oberhausen, die 1808 in das Unternehmen Gutehoffnungshütte integriert wurde.

Das technische Hilfsmittel der Industriellen Revolution schlechthin war die Dampfmaschine. Die erste deutsche Dampfmaschine wurde 1785 in Hettstedt, Mansfeld, in Betrieb genommen.

Schließlich eroberte auch die Rechtsform der Aktiengesellschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts ihren Platz in der deutschen Wirtschaft. Die erste „moderne“ deutsche AG moderner Prägung bildete sich 1809, als die (schon seit 1685 existierende) Dillinger Hütte in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Die Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke existiert auch heute noch und ist daher nicht nur die erste, sondern auch die älteste deutsche AG.

Das Ende des mittelalterlich-feudal geprägten ersten deutschen Kaiserreichs (1806) sowie das Ende der napoleonischen Besetzung Deutschlands (1813) fielen also zeitlich mit dem Aufschwung Deutschlands zur europäischen Wirtschaftsmacht zusammen. Dass hier auch ursächliche Zusammenhänge vorlagen, wird im nächsten Kapitel näher dargestellt.

1801 stellten die Brüder Dinnendahl die ersten Dampfmaschinen im Ruhrgebietsbergbau auf (in der Zeche Vollmond in Bochum-Langendreer). Aus den frühen Betrieben der Brüder Dinnendahl entwickelte sich später die Maschinenfabrik Westfalia Dinnendahl Gröppel AG („WEDAG“) in Bochum. Neben den Dinnendahl-Brüdern gab es weitere Wurzeln der WEDAG, nämlich die 1872 in Bochum gegründete Eisenhütte Westfalia und die Maschinenfabrik Gröppel, die sich aus einem 1857 im schlesischen Waldenburg entstandenen Ingenieursbüro entwickelt hatte. Seit den 1930er Jahren verlegte sich die WEDAG vor allem auf die Produktion und den Betrieb von Aufbereitungsanlagen für Erz- und Kohleabbau. 1969 wurde das Unternehmen in den Klöckner-Humboldt-Deutz-Konzern eingegliedert, 1979 in KHD Humboldt Wedag AG umbenannt und – im Zuge der Sanierung des angeschlagenen Mutterkonzerns - 2001 wieder aus dem Deutz-Konzern herausgelöst. Unter dem Namen KHD Humboldt Wedag International GmbH konzentrierte sich das Unternehmen auf das Anlagenmanagement im Bereich der Zementherstellung.

2. Von 1800 bis zum Ende des Kaiserreichs

Napoleon und die Folgen

Während sich in England, kurz danach unter anderem auch in Frankreich und Belgien, die Industrialisierung schon seit dem 18. Jahrhundert durchsetzte, nahm diese in Deutschland erst im 19. Jahrhundert Fahrt auf.

Die deutschen Staaten mussten auch erst die gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Industrialisierung schaffen.

Der Berliner Dom (erbaut 1905)

Ein erster Ansatz dazu war der unter französischer Herrschaft durchgeführte „Reichsdeputationshauptschluss“ von 1803, mit dem viele noch bis ins Mittelalter zurück reichende Privilegien ehemaliger Feudalherren abgeschafft wurden.

Eine weitere Maßnahme Napoleons hatte unterschiedliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands: Manche Branchen (insbesondere der Maschinenbau, die Textil- und die Baumwollindustrie) hatten von der von Napoleon als wirtschaftskriegerische Maßnahme (Wirtschaftsboykott) gegen England eingesetzten „Kontinentalsperre“ (1805 – 1813) profitiert, weil der Wettbewerb mit der fortschrittlichen englischen Konkurrenz zeitweise wegfiel. Trotzdem wirkte das Ende dieses Handelsboykotts aber eher wie eine Erlösung für die deutsche Wirtschaft, da der Warenaustausch mit England, dem Mutterland der industriellen Revolution, wiederbelebt werden konnte.

Ein nachhaltiger Ansatz zur Modernisierung der Gesellschaft zur Zeit Napoleons war hingegen auf jeden Fall die Einführung des modernen französischen Rechts (Cinq codes). Dabei war insbesondere der Code civil (das französische Gesetzbuch zum Zivilrecht) maßgebend für die nachfolgenden Zeiten.

In Preußen wurden die Modernisierungsbestrebungen z. B. durch die Stein-Hardenbergschen Reformen Anfang des 19. Jahrhunderts konkretisiert (Gewerbefreiheit, Bauernbefreiung etc.).

Die Stein-Hardenbergschen Reformen (und die ähnlichen anschließenden Reformen in den anderen deutschen Ländern) waren aber nicht nur notwendige Voraussetzungen für die weitere Entwicklung der Wirtschaft in Deutschland, sie führten auch zu verschiedenen Problemen. So entstanden nach der „Bauernbefreiung“ zwar viele neue, kleine Landwirtschaftsbetriebe; die nun selbstständig gewordenen Bauern gerieten aber häufig in eine neue Abhängigkeit von den ehemaligen Großgrundbesitzern. Diese wurden zwar für die Ablösung“ ihrer ehemaligen Flächen grundsätzlich vom Staat entschädigt, die „Neu-Bauern“ mussten sich aber an dieser Entschädigung in Form einer „Rente“ beteiligen. Fehlte ihnen dieses Geld, dann nahmen sie häufig einen Kredit bei den ehemaligen Großgrundbesitzern auf, die aber teilweise überhöhte Zinsen forderten.

1850 reagierte der preußische Staat darauf durch die Errichtung von „Provinzial-Rentenbanken“. Die „Neu-Bauern“ zahlten die jährliche Rente (oder einmalig das 18-fache des jährlichen Rentenbetrags) in die Rentenbanken ein; diese wiederum gaben an die ehemaligen Großgrundbesitzer verzinsliche „Rentenbriefe“ aus. Eine direkte Geschäftsverbindung zwischen den „alten“ und den „neuen“ Besitzern der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke war damit nicht mehr vorhanden. Die Rentenbriefe garantierten die Auszahlung der gesamten „Ablöseforderung“ (mit einem 20%-igen Abschlag), bis sie schließlich (bis 1890) mit Zinsen komplett ausgezahlt wurden.

Danach wendeten sich die Provinzial-Rentenbanken anderen Aufgaben im Bereich der Landwirtschaft zu.

1928 wurden die Provinzial-Rentenbanken zu Gunsten der „Preußischen Landesrentenbank“ aufgelöst, deren Aufgaben ihrerseits 1939 auf das gesamte Reichsgebiet ausgeweitet wurde und die folglich in „Deutsche Landesrentenbank“ umfirmierte.

1966 wurde aus der „Deutschen Landesrentenbank“ durch eine Fusion die „Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank („DSL-Bank“). Die DSL-Bank wurde 1999 privatisiert und an die Postbank verkauft. Die Postbank benutzte die „DSL-Bank“ aber nicht mehr als (rechtlich selbstständigen) Konzernbetrieb, sondern nur noch als Marke für ihre Imweiter. mobilienfinanzierung

Die politische und wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands wurde aber anschließend durch den Wiener Kongress (1814, zur Neuordnung Europas nach Napoleon) eher behindert als begünstigt: Es entstanden 39 völlig selbstständige und in der Mehrheit absolutistische Fürstentümer, die durch teilweise hohe Zölle den innerdeutschen Handel behinderten. Immerhin baute Preußen die innerstaatlichen Zölle schon 1818 ab.

Industrielle Revolution und „Soziale Frage“ auf dem Weg zur staatlichen Einheit

Fortschrittliche Wissenschaftler wie der Nationalökonom Friedrich List (Professor an der Universität Tübingen und Mitglied des württembergischen Landtags) waren überzeugt davon, dass eine wirtschaftliche Weiterentwicklung Deutschland nur durch die Industrialisierung möglich war. Für den deutschen Binnenhandel forderten sie daher einen deutschen Zollverein, um die wichtigsten Handelsschranken innerhalb Deutschlands abzuschaffen. Für den Import hingegen empfahl List – in Abkehr von der klassisch-liberalen Idee des Freihandels – einen sogenannten „Erziehungszoll“ auf ausländische Industriewaren, damit die deutsche Industrie eine gewisse Zeit lang vor ausländischer Konkurrenz aus höher entwickelten Ländern wie England geschützt war. Dieser „Erziehungszoll“ konnte seiner Meinung nach dann wieder abgeschafft werden, wenn die deutsche Industrie international konkurrenzfähig geworden war.

List und seine Mitstreiter forderten auch den Ausbau des deutschen Eisenbahnwesens. List hatte Ende der 1820er Jahre in seinem eigenen Kohlerevier in den USA die Vorteile des Eisenbahnwesens hautnah kennen gelernt. Zur Finanzierung von Eisenbahnen und weiteren Investitionsvorhaben schlug er ein Papiergeld-Währungssystem nach amerikanischem Vorbild vor – für Europa damals ein revolutionärer Gedanke.

Aber die Realisierung dieser Vorhaben ließ auf sich warten. Neben der mangelnden politischen Reformwilligkeit der einzelnen Regierungen hatten auch Naturkatastrophen zu Rückschlägen geführt: Der Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien (1815), der größte Vulkanausbruch in der Zeit menschlicher Geschichtsschreibung, führte nicht nur zum „Jahr ohne Sommer“ 1816, sondern auch bis in die Folgejahre zu schwachen Ernten, Hungersnöten und steigenden Getreidepreisen.

Der Vulkanausbruch des Tambora war einer von vielen Gründen für die Aussiedlerwellen aus Deutschland im 19. Jahrhundert. Zu mindestens 20 % waren diese Emigrationswellen klimatisch bedingt, beispielsweise eben durch das „Jahr ohne Sommer“ 1806. Insgesamt wanderten im 19. Jahrhundert mehr als fünf Millionen Deutsche aus, vor allem nach Nordamerika. (Dies war nach der „Ostkolonisation“ im 12. – 14. Jahrhundert die zweite große Auswanderungswelle Deutschlands.)

Die gesellschaftlich-politische Entwicklung in Deutschland verlief zäh: Das Wartburgfest (1817) und das Hambacher Fest (1832) kennzeichnen Eckpunkte des sich entwickelnden demokratisch-nationalen und liberalen Gedankenguts in Deutschland, doch die demokratischen Revolutionsversuche von 1830 und 1848 (die Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche) blieben erfolglos.

Erst als Preußen, die führende deutsche Regionalmacht, Mitte des Jahrhunderts die deutsche Einheit forcierte – allerdings weniger mit demokratischem Hintergrund – war dies letztendlich von Erfolg gekrönt. 1833 wurde unter preußischer Führung der deutsche Zollverein geschaffen, dem zwar nicht alle deutschen Fürstentümer von Beginn an angehörten, der aber trotzdem einen geschützten, großen deutschen Binnenmarkt darstellte. Die deutsche Wirtschaft entwickelte sich dynamischer: Trug Deutschland gegen 1800 nur etwa 9 % zur Industrieproduktion der gesamten Welt bei, so waren es 1840 schon ca. 12 %. Die „Industrielle Revolution“ hatte jetzt auch Deutschland in ihrer ganzen Kraft erfasst.

Die wirtschaftliche Entwicklung im 19. Jahrhundert zeigte aber auch auf (insbesondere in den Krisenzeiten), dass eine weitgehend ungezähmte „freien Marktwirtschaft“ auch Schwächen beinhaltet. Dazu zählen die mangelhafte Deckung von Kollektivbedürfnissen ebenso wie die Verelendung der Arbeiterschaft und die zunehmende Monopolisierung. Die Industrielle Revolution und die „Soziale Frage“ gehörten zusammen wie die zwei Seiten einer Münze:

Die negativen Folgen des unbeschränkten Kapitalismus‘ für die wirtschaftlich schwachen Mitglieder der Wirtschaft, insbesondere für die Arbeiterschaft, waren zuerst in der Textilbranche zu spüren. Der schlesische Weberaufstand von 1844 markiert den ersten großen Arbeitskampf in Deutschland.

Die Produktion von Webstoffen wurde im frühen 19. Jahrhundert noch nicht in Fabriken durchgeführt, sondern zum größten Teil in Hausarbeit in ländlichen Gegenden, in denen einschränkende Zunftregeln fehlten. Der Kaufmann als „Verleger“ finanzierte die Rohstoffe der Heimarbeiter (wenn er diese Rohstoffe nicht selber lieferte), vergab die Aufträge und übernahm die Produkte. Eins der bekanntesten Textilunternehmen war Dierig (1805 von dem fahrenden Händler Christian Gottlob Dierig in Langenbielau, Schlesien, gegründet) wo schon 1830 die ersten Webstühle benutzt wurden.

1844 waren die Region Schlesien und auch das Unternehmen Dierig wichtige Schauplätze des Schlesischen Weberaufstandes, der auch von vielen Schriftstellern seiner Zeit, z. B. von Heinrich Heine, dichterisch bekannt gemacht wurde. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts verarbeitete der spätere Literatur-Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann die Vorkommnisse von 1844 in seinem Drama „Die Weber“; dabei hatte er mit seiner fiktionalen Familie „Dittrich“ wohl die reale Unternehmerfamilie Dierig gemeint. (In späteren Jahren gehörte Dierig eher zu den sozialpolitisch verantwortungsvollen Unternehmen: Ab 1883 baute Dierig z. B. eine Werkskolonie mit Kindergarten für seine Belegschaft.)

Ein anschauliches literarisches Denkmal für die Not der Heimarbeiter lieferte neben Hauptmann auch der „Indianerschriftsteller“ Karl May in seinem Buch „Das Buschgespenst“ (einer Auskopplung aus seinem Kolportageroman „Der verlorene Sohn“). In diesem Heimatroman aus dem Erzgebirge werden auch die ebenfalls beklagenswerte Situation der Bergleute und der rechtswidrige „Ausweg“ des Schmuggelns dargestellt.

Die Ausbeutung der Arbeiter führte zu verschiedenen Reaktionen, z. B. zur kommunistischen Ideologie von Marx und Engels (1848: Kommunistisches Manifest) und zur Gründung von Gewerkschaften (in Deutschland zuerst durch die Tabakarbeiter 1865) und von Arbeiterparteien (SPD 1875, Vorgängerorganisationen ab 1863 gegründet durch Ferdinand Lassalle und August Bebel). Der bismarcksche Staat verbot zumindest zeitweise (1878 – 1890) alle diese Bewegungen, setzte aber seinerseits mit der Einführung der Sozialversicherungen (ab 1883) neue soziale Maßstäbe.

Auch die Bismarcksche Sozialversicherung hatte diverse Vorläufer. Als älteste „Sozialversicherung“ der Welt gilt die „Bruderschaft der Kirche St. Johannes“, welche die Unterstützung kranker und verletzter Bergleute sowie deren Hinterbliebenen am Rammelsbergwerk in Goslar betrieb. Am 28. Dezember 1260 wurde die Bruderschaft unter den Schutz der Hildesheimer Bischöfe gestellt; dieses Privileg sorgte für Rechtssicherheit. Aus dieser Bruderschaft entwickelte sich die „Knappschaft“, die als Sozialversicherung bis heute existiert.

Die Rolle der Unternehmer war im sozialen Bereich durchaus widersprüchlich. Einerseits verhinderte ihre Lobby z. B. jahrelang eine Einschränkung der Kinderarbeit: Erst 1839 wurde ein erstes einschlägiges Gesetz in Preußen beschlossen. Andererseits sorgten auch viele Unternehmer für das soziale Wohl ihrer Arbeiter. Das geschah nicht ohne Eigennutz; denn so konnte die Belegschaft an den Betrieb gebunden werden. Es entstanden Arbeitersiedlungen und weitere betriebliche Sozialeinrichtungen, z. B. in Form von Konsum-Vereinen. Die bekannteste Arbeitersiedlung dürfte die durch Krupp angelegte „Margarethenhöhe“ in Essen sein.

Ungeachtet der sozialen Differenzen in der Gesellschaft schritt die Einigung Deutschlands weiter voran: 1866 wurde der Norddeutsche Bund geschaffen und schließlich, 1871, das zweite deutsche Kaiserreich.

Die Gründung des wilhelminischen Kaiserreichs

1871 dominierte in Deutschland wirtschaftlich und politisch immer noch die Landwirtschaft. Das „preußische Junkertum“, wurde vor allem symbolisiert durch Fürst Bismarck, der zuerst Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes war, später Reichskanzler wurde. Doch der gewonnene Krieg gegen Frankreich führte zu einem Aufschwung der Industrie. Ein wichtiger Grund hierfür war die Abtretung von Elsass-Lothringen mit seinen reichen Vorkommen an Kali und Eisenerz sowie seiner hoch entwickelten Textilindustrie an das Deutsche Reich. Außerdem wurden deutsche Staatsschulden zurückgezahlt (finanziert durch französische Kriegsentschädigungen in Höhe von 5 Mrd. Franc). In Deutschland entwickelten sich die „Gründerjahre“.

Die Entwicklung der Unternehmensform „Aktiengesellschaft“ spiegelte die wirtschaftliche Entwicklung im Staat wieder: Vor 1800 gab es in Preußen lediglich 5 Aktiengesellschaften (alter Prägung), bis 1870 wurden über 500 weitere gegründet. Von 1871 bis 1874 wurden 857 Aktiengesellschaften geschaffen. Ein Schub für die Gesellschaftsform der AG war 1870 die Reform des seit 1843 bestehenden preußischen Aktienrechts.

Die Vereinigte Holzstoff- und Papierfabriken AG, die 1871 in Niederschlema (Sachsen) entstand, ist ein Beispiel von vielen Unternehmen, die in der Gründerzeit entstanden und deren spätere Schicksale von der deutschen Teilung geprägt wurden: Die Firma bestand bis 1961, als über das Westvermögen das Konkursverfahren eröffnet wurde.

Die Gesetzgebung unterstützte den Aufschwung der deutschen Wirtschaft aber auch auf anderen Gebieten:

1867 trat das preußische Genossenschaftsgesetz in Kraft, das eine gesetzliche Grundlage für Genossenschaftsbanken, handwerkliche Genossenschaften und (teilweise schon bestehende) Konsumvereine bildete. In der Folge entwickelten sich große, einflussreiche Genossenschaften wie die „Großeinkaufs-Gesellschaft deutscher Consumvereine“ in Hamburg 1893, die auch politisch (sozialdemokratisch) tätig war und seit 1910 sogar eigene Produktionsstätten betrieb. 1913 wurde (als christlich-konservative Gegenbewegung) der Reichsverband deutscher Consumvereine in Köln gegründet.

Mit der Reichsgründung 1871 wurden in ganz Deutschland die Maße und Gewichte zu Kilo, Meter und Liter vereinheitlicht. 1877 wurde ein wirksames Patentgesetz verabschiedet, im Jahre 1900 ersetzten die modernen, in ihren Grundzügen noch heute gültigen Gesetzeswerke BGB und HGB den alten Code Civil Napoleons.

1873 löste die Mark (Goldmark) im ganzen Reichsgebiet die früheren Währungen ab. Drei Mark entsprachen dabei einem Wert von einem Reichstaler und etwa eineinhalb Gulden.

Bei der Einführung der neuen Reichswährung „Mark“ wurde festgelegt, dass aus einem Kilogramm Feingold genau 279 Reichsgoldmünzen zu je 10 Mark geprägt wurden. Außerdem wurde festgelegt, dass die Münzen zu 90 % aus Gold, zu 10 % aus Kupfer bestehen sollten. Die neue Währung war also eine „gebundene Währung“ (gebunden an den Wert des Goldes) und die Goldmünzen waren voll ausgeprägte „Kurantmünzen“ (hatten also genau den Wert, der auf den Münzen aufgeprägt war). Da die kleineren (unterwertig in Silber, Nickel und Kupfer ausgeprägten) „Scheidemünzen“ in Kurantmünzen umgewechselt werden konnten, wurden auch diese von der Bevölkerung als vollwertiges Geld akzeptiert.

Zur neuen Währung wurde also weder der Taler noch der Gulden ausgerufen, was sicherlich ein Kompromiss zwischen den nördlichen „Taler-Staaten“ und den südlichen „Gulden-Staaten“ war, sondern die „Mark“. Die Währung „Mark“ war vor der Währungsvereinheitlichung nur in Lübeck und Hamburg als Währungseinheit verwendet worden. Die „Mark“ war ursprünglich eine Gewichtseinheit, und zwar eine Bezeichnung für ein halbes Pfund. Ab dem 12. Jahrhundert wurde die Mark zu einer führenden Gewichts- und Werteinheit in den damaligen Währungen. Die einflussreichste Gewichts- und Zählmark war (ab 1170) die „Kölner Mark“, eine Silbermünze mit 234 g Gewicht. 1524 wurde sie zum allgemeinen deutschen Reichsmünzgewicht erhoben. Später verlor die „Mark“ aber als Währungseinheit wieder an Bedeutung.

Bis 1873 war die „Währungslandschaft“ in Deutschland aus historischen Gründen sehr unübersichtlich. Im Rahmen des Deutschen Zollvereins hatten sich die Deutschen Staaten in mehreren Zusammenkünften („Dresdner Münzvertrag“ von 1838 und „Wiener Münzvertrag“ von 1857) immerhin auf feste Paritäten der einzelnen Währungen untereinander geeinigt.

Im Süden des deutschen Zollvereins dominierte der „Gulden“ als Währung. Der Gulden war zuerst 1252 in Florenz als „Floren“ geprägt worden. Der Floren (bzw. Florin) wurde damit – nach mehreren Jahrhunderten Pause – wieder die erste überregional akzeptierte Goldmünze und wurde daher umgangssprachlich zum „Gulden“ (zum „Goldenen“). In den Niederlanden war der Gulden bis zur EURO-Einführung die Landeswährung und wurde immer noch mit „hfl“ (Holländische Florin) abgekürzt.

Im Norden des Zollvereins hingegen war der „Taler“ als Währung weitverbreitet. Als einerseits die Goldvorräte gegen Ende des Mittelalters in Europa knapp wurden, andererseits aber neue, ertragreiche Silberfunde (speziell im Erzgebirge) aufkamen, wurden an verschiedenen Stellen Europas „Silbergroschen“ (Silbermünzen im Wert eines „Goldguldens“) geprägt. Die größte Prägestätte war St. Joachimsthal im südlichen Erzgebirge. Die „Joachimsthaler Silbergroschen“ wurden im Lauf der Zeit sprachlich zuerst zu „Joachimsthalern“, dann einfach nur zu „Talern“ vereinfacht, wobei man diese Bezeichnung schließlich auch auf Silbergroschen anderer Herkunft anwendete. Der Taler wurde später zum Namensgeber des „Dollars“.

Die neu eingeführte Mark wurde in 100 Pfennige unterteilt. Zur Zeit der Währungsumstellung 1873 war der Pfennig in den meisten deutschen Währungen die kleinste Einheit mit nur geringen Wertabweichungen untereinander; die umlaufenden unterschiedlichsten Pfennige konnten also für eine gewisse Übergangszeit auch als Pfennige in der neuen Währung verwendet werden.

Auch die anderen Kurantmünzen der deutschen Länder blieben noch eine Zeitlang (zu einem 1873 festgesetzten Umtauschwert) gültig, da die erforderliche Prägung der Reichsmünzen noch Jahre beanspruchen sollten. Erst 1907 wurden Mark und Pfennig die allein gültigen Zahlungsmittel im Deutschen Reich.

Ein Hinweis auf die heutige Kaufkraft einer damaligen Mark ist wegen der höchst unterschiedlichen Güter zu den verschiedenen Zeiten sehr spekulativ; eine grobe Schätzung ergibt zum Jahrtausendwechsel trotzdem einen Wert von ca. 6 EURO für eine Mark aus dem 19. Jahrhundert.

Unterstützt wurden die Reformen im Kaiserreich auch durch den 1861 gegründeten Deutschen Handelstag, dem Dachverband der regionalen Handelskammern (heute: Industrie- und Handelskammern). Erster Präsident des Deutschen Handelstages war der Bankier David Hansemann.

Ordnungspolitisch herrschte in der Zeit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs zuerst der Liberalismus vor. Als Beispiel dafür gilt vor allem die Beseitigung des technischen und wirtschaftlichen Einflusses des Staates auf den Bergbau durch das Bergbaugesetz 1865. Andererseits griff der Staat jedoch einseitig zu Gunsten der Unternehmer in das Wirtschaftsgeschehen ein, z. B. durch das Verbot der Gewerkschaften. Diese wurden zwar 1890 wieder zugelassen, erhielten aber erst in der Weimarer Republik ein verfassungsrechtlich abgesichertes Streikrecht. Die Gefahr der Monopolisierung durch die Liberalisierung der Wirtschaft wurde bei der Staatsführung (noch) nicht gesehen.

Spätestens nach der Rezession 1873 wurde in entscheidenden Punkten vom Liberalismus abgewichen: Überzogene Zukunftshoffnungen in der Wirtschaft führten Anfang der 1870er Jahre (in Deutschland vor allem nach dem militärischen Sieg über Frankreich und nach der Neugründung des Kaiserreichs) zu Kapazitätsüberschüssen. Die „Wirtschaftsblase“ der „Gründerzeit“ platzte 1873 mit starken Kursverlusten an der Aktienbörse und ebenso starken Produktionsrückgängen. Allein im Jahre 1876 wurden in Deutschland 61 Banken, vier Eisenbahngesellschaften und mehr als 100 Industrieunternehmen zahlungsunfähig.

Die Victoria-Hütte ist ein typisches Beispiel für die Gründerjahre und die anschließende Rezession: Das Unternehmen wurde 1871 als AG für Fabrikation von Nickel und Kupfervitriol in Berlin gegründet und 1873 in Victoria-Hütte umbenannt. Schon 1879 konnte keine Dividende mehr gezahlt werden (sonst würde der oben abgebildete Dividendenschein heute wohl nicht mehr existieren), spätestens 1887 existierte das Unternehmen nicht mehr.

Zur Finanzierung der Verstaatlichungen wurden vielfach auch Anleihen durch das Reich begeben, hier eine Anleihe aus dem Jahre 1892.

Eine erste Reaktion des Staates auf diese Krisen war der Aufbau eines Schutzzollsystems. Überdies übernahm nun der Staat häufig die Rolle des Unternehmers. Da die Eisenbahn, das Post- und Finanzwesen sowie die Gas- und Elektrizitätsversorgung zur unverzichtbaren „Infrastruktur“ einer modernen arbeitsteiligen Wirtschaftswelt zählen, wurden sie in den Krisenjahren vielfach von der „öffentlichen Hand“ übernommen, wenn der Konkurs drohte. Die Kommunen banden neben den Sparkassen vor allem die Versorgung (Gas, Elektrizität) an sich, das Reich selber übernahm die Eisenbahn und die Post in staatliches Eigentum. Daraufhin galten mehr als ein Jahrhundert lang der Ausbau und die Aufrechterhaltung der Infrastruktur als typische Staatsaufgaben, auch weil dadurch in der Regel sogenannte „Kollektivbedürfnisse“ gedeckt werden, also Bedürfnisse von Menschen, die in der Regel nicht individuell, sondern aus Kostengründen nur kollektiv befriedigt werden können.

Der Staat war darüber hinaus in vielen weiteren Branchen als Unternehmer tätig, z. B. im Messewesen. Von alters her nahm dabei die Leipziger Messe (zumindest seit dem 15. Jahrhundert) eine Sonderstellung ein. Im Jahre 1895 erfolgte in Leipzig die Umstellung von der Waren- zur weltweit ersten Mustermesse.

Im Westen Deutschlands gilt Frankfurt am Main als der größte Messeplatz. Seine Geschichte geht bis ins Mittelalter zurück. Die abgebildete Aktie eines Hotelunternehmens zeigt eine der Branchen, ohne die ein Messeplatz nicht existieren kann. Die Disch Hotel und Verkehrs AG wurde 1890 an einem weiteren wichtigen deutschen Messeplatz, in Köln, gegründet und verlegte 1929 ihren Geschäftssitz nach Frankfurt. 1936 musste die wichtigste Immobilie des Unternehmens, das Hotel Excelsior in Frankfurt, zwangsversteigert werden; die Gesellschaft wurde abgewickelt.

Eine von Fachwelt und Publikum besonders geschätzte Art der Messe bildeten die Weltausstellungen. Die erste dieser Art wurde 1851 in London durchgeführt. Erfolge und Auszeichnungen auf diesen Weltausstellungen waren fast Garanten für den wirtschaftlichen Erfolg. Davon profitierten zunehmend auch die deutschen Unternehmen.

Die erste Weltausstellung in Deutschland ließ bis zum Jahr 2000 auf sich warten. Die dann in Hannover durchgeführte Weltausstellung hatte aber nicht mehr den früheren Charakter einer Leistungsschau der Nationen, sondern vermittelte eher den Eindruck einer riesigen Tourismus-Börse mit dem Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“.

Das deutsche Pendant zu den Weltausstellungen waren die „Gewerbe- und Kunstausstellungen“ von 1880 und 1902 in Düsseldorf, quasi „kleinere“ Formen der Weltausstellungen

.Das 1866 in Düsseldorf gegründete Maschinenbauunternehmen Schiess (ab 1906 Schiess AG) war 1880 einer der größten Betriebe seiner Branche und hatte in der Gewerbe- und Kunstausstellung quasi ein „Heimspiel“. Der Unternehmer Ernst Schiess erhielt dabei die „Silberne Staatsmedaille“. Das Unternehmen überdauerte alle Widrigkeiten der Zeit und wurde 2004 wurde (inzwischen in Aschersleben beheimatet) von einer chinesischen Werkzeugfabrik übernommen.

Neue (zeitgenössische) volkswirtschaftliche Theorien – Der Neoliberalismus

Die Reaktion des Staates wurde dabei durchaus von verschiedenen Theorien der Nationalökonomie („Volkswirtschaftslehre“) gestützt: Der Engländer John Stuart Mill forderte einen starken Staat zur Verhinderung von langfristigen Monopolen, zum Schutz gegen den Missbrauch wirtschaftlicher Macht sowie bei der Bewirtschaftung verschiedener Infrastrukturbranchen (Eisenbahnwesen, Wasser, Gas).

Andere „neoliberale“ Wirtschaftswissenschaftler des ausgehenden 19. Jahrhunderts wie Wilfried Pareto, Hermann Heinrich Gossen oder Leon Walras teilten zwar Mills Forderungen nach Staatsunternehmen nicht, hatten aber – im Gegensatz zu Smith und Ricardo, in deren Nachfolge die „Neoliberalen“ sich trotzdem sahen – auch schon die nachteiligen Wirkungen von Monopolen und die extreme Armut weiter Schichten in der industriellen Revolution miterlebt. Die neoliberalen Theorien betonten (und betonen bis heute) daher die Bedeutung des Wettbewerbs; einige beinhalten darüber hinaus auch soziale Aspekte. Die „Neoliberalen“ des 19. Jahrhunderts stellten erstmals auch den Konsum bzw. die Konsumenten in den Mittelpunkt ihrer Forschungen. Sie beschäftigten sich mit den Motiven der Konsumenten beim Kauf von Waren und konnten mit Hilfe des Nutzenbegriffs den Preis von Produkten näher erklären.

Auch im neuen Jahrhundert entwickelte sich die Wirtschaftslehre weiter: Zu den bedeutsamsten Wirtschaftswissenschaftlern zu Anfang des 20. Jahrhunderts gehört der Österreicher Joseph Schumpeter, der zur später sehr einflussreichen „Österreichischen Schule“ innerhalb des Neoliberalismus gehörte. Schumpeter betonte als erster die Rolle des innovativen „Pionierunternehmers“, der durch seine Neuerungen eine Zeit lang einen Monopolgewinn erreichen kann, bevor sein Vorsprung durch Nachahmer wieder ausgeglichen wird. Diese Theorie wurde durch das Patentrecht in die Praxis umgesetzt.

Die Wirtschaftstheorie, die an den Universitäten des deutschen Kaiserreichs am häufigsten vertreten war, war aber nicht der Neoliberalismus, sondern die „Historische Schule“ mit ihrem Hauptvertreter Gustav Schmoller. Schmoller kritisierte den ungehinderten Wettbewerb und war durchaus ein Befürworter staatlicher Eingriffe zur Verbesserung der sozialen Lage der Arbeitnehmerschaft. Das abstrahierende Modelldenken der österreichischen Schule lehnte er ab, stattdessen betrieb er empirische Forschungen, um mit einer großen Menge von Faktenwissen in der Lage zu sein, ökonomische Entwicklungen zu begreifen. Er war der Überzeugung, dass die wirtschaftliche Entwicklung immer nur im Kontext von Raum und Zeit zu verstehen sei und es daher keine allgemeinen, zeitlos gültigen volkswirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten geben könne. Die „Historische Schule“ war daher der Wirtschaftspolitik daher keine große Hilfe.

Allerdings hatten alle Theorien der nationalökonomischen Wissenschaft kaum Einfluss auf die Wirtschaftspolitik der deutschen Monarchien. Wichtige staatliche Entscheidungen in Wirtschaftsfragen waren vor allem Reaktionen auf die ökonomischen Entwicklungen (z. B. die Verstaatlichungen nach der „Gründerzeit-Krise“) oder hatten machtpolitische Gründe: Die Verbote von Sozialdemokratie und Gewerkschaften sollten die Macht dieser Monarchie-Kritiker eindämmen; die Einführung der Bismarck’schen Sozialgesetzgebung sollte den gleichen Organisationen „den Wind aus den Segeln nehmen“.

Die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands bis zum Ersten Weltkrieg

Trotz verschiedener Rückschläge – zum Beispiel in den Rezessionsjahren 1873-75 entwickelte sich Deutschland nach der Reichsgründung rasant weiter. Ein paar Zahlen sollen das verdeutlichen:

In der Zeit zwischen der Reichsgründung 1871 und dem Beginn des neuen Jahrhunderts war die deutsche Bevölkerung um ca. 50% auf etwa 65 Mio. Menschen angewachsen, Berlin zählte mit seinen Vororten 3,7 Mio. Einwohner, nur knapp eine Mio. weniger als London, aber mehr als Paris. Das gesamte Volksvermögen betrug nach damaligen statistischen Daten etwa 310 Mrd. Mark und war damit das zweitgrößte der Welt (hinter den USA mit ca. 500 Mrd. Mark, aber knapp vor England). Die Anzahl der Aktiengesellschaften betrug um 1900 mehr als 5.000 und hatte sich damit innerhalb von 15 Jahren mehr als verdoppelt. Das nominal eingezahlte Aktienkapital erhöhte sich in dieser Zeit von ca. 4,9 Mrd. Mark auf ca. 16,1 Mrd. Mark, die Durchschnittsdividende betrug 9,1 %. Auch der deutsche Außenhandel hatte rasant zugelegt: von ca. 7,3 Mrd. Mark im Jahre 1891 stieg er bis 1900 auf ca. 17,8 Mrd. Mark und lag dabei nur knapp hinter dem englischen (ca. 21 Mrd. Mark), wobei sich der Abstand regelmäßig verkürzte.

Die stetige wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands setzte sich auch im neuen Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg fort: Von 1900 bis 1913 wurden in Deutschland 1551 Aktiengesellschaften gegründet. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich die Wirtschaftsleistung Deutschlands um ca. 44% auf 52 MRD Mark. Diese Erhöhung der Wirtschaftsleistung um jährlich ca. 2,8 % war vor allem auf die hohe Investitionsneigung der deutschen Unternehmen zurückzuführen. Im Jahr 1913 z. B. betrugen die Netto-Investitionen 8 MRD Mark, das waren ca. 16 % der gesamten Wirtschaftsleistung. (Zum Vergleich: 100 Jahre später betrug dieser Satz nur noch knapp 3%.) Direktinvestitionen aus dem Ausland spielten kaum eine Rolle.

Zwar arbeitete 1913 noch ein Drittel der deutschen Bevölkerung in der Landwirtschaft, die immerhin noch mit 23 % zur Entstehung des Sozialprodukts beitrug (in Großbritannien betrug dieser Satz im gleichen Jahr nur noch 6 %), der Anteil der Industrie an der deutschen Wirtschaftsleistung betrug hingegen 44 %. Von besonderer Bedeutung dabei waren dabei der Bergbau (der volkswirtschaftlich gesehen zur Urproduktion, also nicht zur Weiterverarbeitung gehört) und die Eisen- und Stahlindustrie Deutschlands; diese war fast doppelt so groß wie diejenige Großbritanniens.

Das Ausland betrachtete die stärker werdende deutsche Industrie skeptisch. 1887 beschloss Großbritannien, dass – vermeintlich minderwertige – deutsche Import-Erzeugnisse mit „Made in Germany“ bezeichnet werden mussten. Diese Kennzeichnung wurde aber schon recht bald zu einem Gütesiegel; denn Deutschland erreichte im Laufe der Zeit durchaus die technische Entwicklungsstufe der vorherigen Industriemächte. Zum Ende des Jahrhunderts wurde Deutschland sogar führend in manchen der damaligen Zukunftsindustrien, z. B. in der Elektrotechnik, in der Chemie und im Automobilbau.

Der „tertiäre“ Wirtschaftssektor (Handel und Dienstleistungen incl. Transport und Kommunikation) hatte in Deutschland auch schon einen Anteil von 33 % am deutschen Sozialprodukt erreicht. (Eine „postmoderne“ Volkswirtschaft ist durch einen besonders hohen Anteil dieses Sektors gekennzeichnet.) Den weltweit größten Anteil dieses Sektors an der Wirtschaftsleistung hatte 1913 Großbritannien mit ca. 56 %. Insofern galt die britische Volkswirtschaft auch in den Jahren vor dem ersten Weltkrieg als die fortschrittlichste.

Die Essener Steinkohlenbergwerke AG können als Beispiel sowohl für den Bedeutungsgewinn des Kohlebergbaus als auch für die zunehmende Konzentration im Wirtschaftsleben gelten: Das 1906 gegründete Unternehmen war ein Zusammenschluss mehrerer Zechen in und um Essen, die im Besitz der Unternehmerfamilie Funke waren und zum Teil schon seit dem 18. Jahrhundert – und mit Unterbrechungen auch schon früher - Steinkohle förderten. Während diese Zechen in der Regel als „bergrechtliche Gewerkschaften“ (einer im Bergbau damals gebräuchlichen Form der Kapitalgesellschaft) gegründet wurden, wurde für die neue „Dachgesellschaft“ die wenige Jahre zuvor novellierte Rechtsform der AG gewählt.

Von den Essener Steinkohlenbergwerken haben sich ein paar Bauwerke bis in die Post-Steinkohlenförderungs-Zeit hinübergerettet, z. B. der Malakowturm der Zeche „Unser Fritz“ in Herne sowie im Essener Süden ein Förderturm der Zeche „Carl Funke“ und Teile der ehemaligen Werksbahn der Zeche Pörtingsieben, die heute als Museumseisenbahn „Hespertalbahn“ genutzt wird. Die Familie Funke war auch maßgeblich an der Gründung und der Führung der Stern-Brauerei, der damals größten Essener Brauerei, beteiligt, die später in den Besitz der Brauerei Stauder über ging. Das „Stern-Bier“ lebte in der „Dampfbierbrauerei“, einem Bestandteil der „Route der Industriekultur“ im Ruhrgebiet, weiter.

Gesellschaftliche Entwicklungen im Kaiserreich

Die Wirtschaft entwickelt sich nicht im luftleeren Raum, sondern immer in gegenseitiger Abhängigkeit von der Gesellschaft, wozu nicht nur die Politik, sondern auch die Kultur (einschließlich des Schulwesens) und die Wissenschaft gehören. Ebenso wie die Wirtschaft verändern sich auch die anderen gesellschaftlichen Bereiche ständig. Hier lohnt sich also ein Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen, insbesondere auf diejenigen, die eng mit der Wirtschaft verquickt sind:

Die Kultur vollzog die gesellschaftlichen Veränderungen am deutlichsten nach. Die vernunftbezogene Aufklärung des 18. Jahrhunderts mit ihrem Postulat der individuellen Verantwortung (vgl. das „kategorische Imperativ“ von Kant) gilt als Wegbereiter der freien Marktwirtschaft. Die Hauptperson des wegweisenden Dramas der Aufklärung, „Nathan der Weise“ (von Gotthold Ephraim Lessing), ist ein Kaufmann, wenngleich diese Tatsache für die Toleranz fordernde Aussage des Werkes eher von untergeordneter Bedeutung ist. Sehr prägnant ist die Entwicklung von Kunst und Kultur im 19. Jahrhundert: Waren die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in den Werken der Klassik (z. B. Goethe, Schiller) und der Romantik (z. B. Novalis, Eichendorff) zu Beginn dieses Zeitraums nur sehr beschränkt thematisiert worden – was zumindest für die Romantik auch als Kritik an der „Neuen Zeit“ verstanden werden kann - so prangerten die Dichter des Vormärz (z. B. Büchner) und des Jungen Deutschland (z. B. Heine) die sozialen Notlagen der Unterschicht ungeschminkt an. Der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts folgende Realismus (Storm, Fontane u. a.) beschrieb schon sehr kritisch die adlige und die bürgerliche Gesellschaft, Ende des Jahrhunderts folgten die Naturalisten (z. B. Hauptmann) mit einem verschärften Blick auf die Notlagen der Arbeiterschaft.

Während die kulturellen Vorlieben der Oberschicht auch in der Kaiserzeit (1871 – 1918) weiterhin „neo-romantisch“ und nationalistisch geprägt waren (mit glorifizierenden Porträtgemälden, historisierenden Bauwerken und biedermeierlicher oder romantisierender Prosa, zum Beispiel den viel gelesenen Indianerromanen von Balduin Möllhausen oder Karl May), entwickelten sich auch Kunstströmungen, welche sich später als richtungsweisend erweisen sollten: Der Jugendstil hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts sowohl im Kirchen- als auch im Industriebau (z. B. der Wuppertaler Schwebebahn) Einzug gehalten. Der Expressionismus überlebte sogar den Ersten Weltkrieg.

Zur Realisierung von Bauprojekten werden Hoch- und Tiefbau- sowie Immobilienverwaltungsunternehmen wie Dresdner Bau- und Industrie AG benötigt, die 1871 gegründet wurde und das Aussehen der Stadt in weiten Teilen prägte. Die Erschließung von Rohländereien sowie der Bau und die Verwaltung von Wohnhäusern war das Arbeitsgebiet der AG. Das Unternehmen war zeitweise an dem bayrischen Porzellanhersteller Ph. Rosenthal & Co. beteiligt und seinerseits später im Besitz der Dresdner Bank AG.

Ein Bindeglied zwischen „herkömmlicher“ und „moderner“ Kunst stellten die Opern von Richard Wagner dar. Wagners Opern behandelten häufig traditionelle Themen aus der deutschen Geschichte, bildete aber - im Gegensatz zur eher leichten und eingängigen Musik der Operette - musikalisch schon ein Bindeglied zwischen der klassischen und romantischen Musik einerseits und den sich abzeichnenden neuen Entwicklungen in der Musik andrerseits. Wirklich revolutionär aber waren erst die Entwicklungen im amerikanischen Jazz ab der Jahrhundertwende und die Zwölftonmusik Europas ab ca. 1920.

Am erkennbarsten waren im ausgehenden 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert die Fortschritte in der Naturwissenschaft. Namen wie Darwin, Mendel, Koch, Edison, Curie, Einstein, Röntgen, Planck, Fuhlrott und Sauerbruch stehen stellvertretend für Forschung in verschiedensten Gegenden der Welt und in unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen. Ihre Forschungen und Entwicklungen waren vielfach Ausgangspunkte moderner Industriezweige. Viele andere Wissenschaftler mit nachhaltigen Forschungsergebnissen sind heute weniger bekannt. Als Beispiel seien hier die Physiker Julius Elster und Hans Geitel aus Wolfenbüttel genannt, die 1893 die erste lichtelektrische Zelle, die Fotozelle, entwickelt hatten.

Die Philosophie beschäftigte sich ebenfalls zunehmend mit den wirtschaftlichtechnischen Entwicklungen. Neben Marx ist hier vor allem Max Weber zu nennen, der die protestantische Ethik als wichtigen Grund für den Siegeszug des Kapitalismus identifizierte. Andere einflussreiche Philosophen, z. B. Friedrich Nietzsche, übten richtungsweisende Kritik an Kunst, Wissenschaft (auch der Philosophie selber) und Religion.

Noch aber hatten sowohl die katholische als auch die protestantische (evangelische) Kirche in Deutschland großen politischen Einfluss. Beide reagierten auch auf die Soziale Frage. Genannt seien hier Adolf Kolping mit der Gründung des katholischen Gesellenvereins oder der evangelische Geistliche Friedrich von Bodelschwingh mit der Gründung der Behinderten-Pflege in Bielefeld-Bethel.

Weitgehend unter kirchlicher Kontrolle stand bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts das Schulwesen. Das änderte sich erst mit der Schulpflicht, die manchen deutschen Ländern erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts eingeführt wurde.

Erste Ansätze zu beruflichen Themen in der Schule gab es im 17./18. Jahrhundert, z. B. in den 1696 gegründeten Franckeschen Lehranstalten in Halle (Saale). Ebenfalls in Halle entstand 1707 eine erste „Realschule“, die einen Ergänzungsunterricht für künftige Handwerker vorsah. Als Vorläufer der heutigen Berufsschulen sind auch die gewerblichen Sonntagsschulen anzusehen, die etwa ab dem Ende des 18. Jahrhunderts gegründet wurden und hauptsächlich von Lehrlingen besucht wurden. 1817 eröffnete Ernst Wilhelm Arnoldi in Gotha die erste „moderne“ Handelsschule. In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden überall in Deutschland „Fortbildungsschulen“ für Lehrlinge gegründet, deren Besuch zuerst noch freiwillig war und die zuerst allgemeine berufliche Kenntnisse vermittelten. Erst um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert setzten sich die beruflich gegliederten Fortbildungsschulen durch. Diese Fortbildungsschulen wurden im Laufe der Zeit zu Pflichtschulen (in Deutschland zuerst in Sachsen 1873, anderenorts aber auch erst viele Jahre nach dem Jahrhundertwechsel). Später wurden die „Fortbildungsschulen“ überall in „Berufsschulen“ umbenannt (in Preußen z. B. im Jahre 1921).

Das Ansehen der beruflichen Bildung veränderte sich im Laufe der Zeit mehrfach grundlegend: Während die Aufklärung der beruflichen Bildung noch einen großen Stellenwert zumaß (als bekanntester Vertreter gilt der Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi, 1748 – 1827), geriet auch das Schulwesen in Deutschland zu Beginn des 19.

Jahrhunderts unter den Einfluss des Neohumanismus. Dieser vor allem durch Wilhelm von Humboldt beeinflusste (neoklassisch-) neuhumanistische Bildungsgedanke ließ als „Bildung“ nur die Allgemeinbildung zu; die Vermittlung von „nützlichen“ (beruflichen) Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten wurde von den Neuhumanisten nicht als Bildung anerkannt. Ein Umdenken erfolgte erst um die folgende Jahrhundertwende, als einige Reformpädagogen die berufliche Bildung für gleichberechtigt und gleichbedeutend mit der Allgemeinbildung erklärten. Zum wichtigsten Theoretiker der „Arbeitsschulen“ entwickelte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Münchener Lehrer, Schulrat, Honorarprofessor und Reichstagsabgeordnete Georg Kerschensteiner. Er und seine Mitstreiter waren überzeugt davon, dass ein Mensch durch sein Leben und Wirken im Beruf zu einem mündigen Bürger heranwachsen wird, weil der Beruf eine Breiten- und Tiefenausdehnung auf nahezu alle Bereiche der Gesellschaft beinhaltete. (Im Laufe des 20. Jahrhunderts setzte sich auch in der Politik der Gedanke der Gleichwertigkeit von allgemeinbildender und beruflicher Bildung durch: Als Beispiel hierfür sei die Möglichkeit genannt, an berufsbildenden Schulen die Allgemeine Hochschulreife, also das Abitur zu erlangen.)

Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert der (später so genannten) Print-Medien. Die Bildung der Menschen (auch ihre Lesefähigkeit) stieg sprunghaft an, elektronische Medien waren noch nicht vorhanden und das Interesse an – durch Bücher, Zeitschriften und Zeitungen vermittelte - Kultur, Unterhaltung und Bildung entwickelte sich ebenfalls sprunghaft, genauso wie das Angebot an Lesestoff. Überdies verfügten zumindest die „gebildeten Schichten“ auch über genügend Freizeit, um ausgiebig zu lesen.

Die Bibliographisches Institut AG war ein Verlag, der 1826 von Joseph Meyer in Gotha gegründet worden war und 1874 in die „Bücherstadt“ Leipzig umzog. Bekannt wurde dieser Verlag durch die „Meyers“-Lexika, insbesondere durch „Meyers Konversationslexikon“.

Die Aktie hat im Original eine „Übergröße“. Dies war aber bis zu dieser Zeit keine Besonderheit; denn das Deutsche Institut für Normung (DIN) legte erst im August 1922 Standardgrößen für Papierformate fest. Anschließend setzte sich für deutsche Aktien die Standardgröße „DIN A 4“ durch.