8,99 €

Mehr erfahren.

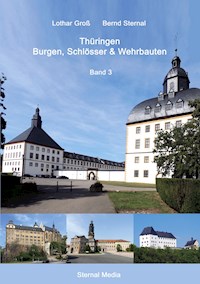

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Thüringen Burgen, Schlösser & Wehrbauten

- Sprache: Deutsch

Thüringen weist eine bewegte Geschichte auf und gilt als eines der Bundesländer mit einer besonders großen Kulturdichte. Vor allem die zahlreichen Burgen, Schlösser und Wehrbauten ragen hierbei heraus. Der Autor Dr. Lothar Groß hat über 1.000 Objekte besichtigt und die Verfasser Groß und Sternal entwickelten diese Buchserie, welche sich an historisch interessierte Leser, Wanderer und Touristen wendet. Der dritte Band stellt detailliert 117 Objekte in Text und Bild vor, welche sich auf dem Gelände ehemaliger Burgen befinden oder unter Verwendung von Teilen der Vorgängerobjekte entstanden sind. Er liefert eine komprimierte Übersicht von Informationen ohne längere Textpassagen: - detaillierte Lage: Adresse, GPS-Daten, Anfahrt, öffentliche Verkehrsanbindungen, Fußwege - bauliche Beschreibung der Objekte aus Vergangenheit bis zur Gegenwart - wissenswerte Informationen, Nutzung und Gastronomie - detaillierte Geschichtsdaten - historische und aktuelle Fotos, Skizzen, Zeichnungen und Grundrisse Die Inhalte basieren dabei auf der Auswertung zahlreicher bibliographischer Werke, intensiver Recherchen, persönlichen Besuchen und dem Internet. Das Buch ist illustriert mit 111 schwarz-weiß und 109 Farbabbildungen, wie Fotos, Grundrissen, Rekonstruktionen und Stichen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 303

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Standortkarte Gesamtübersicht

Übersicht der Objekte geordnet nach Kreisen Band 3

Stadt Eisenach

1. Unteres Schloss Stedtfeld

Stadt Erfurt

2. Cyriaksburg Erfurt Erfurt

3. Schloss Molsdorf Molsdorf

Stadt Gera

4. Lustschloss Tinz Tinz

5. Residenzschloss Osterstein Untermhaus

Stadt Weimar

6. Burg Hornstein/ Residenzschloss Weimar

Landkreis Altenburg

7. Residenzschloss Altenburg Altenburg

8. Schloss Ehrenberg Ehrenberg

9. Schloss Löbichau Löbichau

10. Schloss, Orangerie Meuselwitz

11. Herrenhaus Nöbdenitz Nöbdenitz

12. Schloss Ponitz Ponitz

13. Schloss Poschwitz Poschwitz

14. Schloss Selka Selka

Eichsfeldkreis

15. Wasserschloss Deuna Deuna

16. Schloss Großbodungen Großbodungen

17. Untere Burg (Unterwall) Obere Burg (Oberwall) Hagensches Gut Rüdigershagen

18. Kemenate Volkerode Volkerode

19. Amtshaus Worbis

Landkreis Gotha

20. Käseburg, Gutshaus, Edelhof Brüheim

21. Burg Erffa/ Schloss Friedrichswerth Friedrichswerth

22. Burg Grimmenstein/ Residenzschloss Friedenstein Gotha

23. Schieferschloss Großfahner

24. Schlossruine Günthersleben Günthersleben

25. Schloss Laucha Laucha

26. Altes Schloss Schwabhausen

27. Gelbes Schloss, Schieferschloss Sonneborn

28. Schloss Tenneberg Waltershausen

Landkreis Greiz

29. Schlossruine Dryfels (Trifels, Drifelsen, Drifels) Berga (Elster)

30. Schloss Pölzig Pölzig

31. Schloss Ronneburg Ronneburg

Landkreis Hildburghausen

32. Schloss Eisfeld Eisfeld

33. Schloss Hellingen Hellingen

34. Schloss Marisfeld Marisfeld

35. Schloss Oberstadt Oberstadt

36. Residenzschloss Bertholdsburg Schleusingen

Ilmkreis

37. Residenzschloss Neideck, Neues Palais Arnstadt

38. Edelhof Großliebringen

39. Wasserburg (ehemalig)/ Herrenhaus Rockhausen

Kyffhäuserkreis

40. Unterburg Bad Frankenhausen

41. Barockdorf (Uckermannsches Schloss, Schloss, Orangerie) Bendeleben

42. Schloss Grüningen Grüningen

43. Wasserburg (ehemalig)/ Gut Ichstedt Ichstedt

44. Festung Heldrungen Heldrungen

45. Schloss Kalbsrieth Kalbsrieth

46. Residenzschlosskomplex Schloss, Achteckhaus, Alte Wache, Marstall, Prinzenpalais Sondershausen

Landkreis Nordhausen

47. Neues Rüxlebensches Gut Auleben

48. Humboldtsches Schloss Auleben

49. Altes Schloss und Neues Schloss Heringen Heringen

50. Carlsburg Sundhausen

51. Gutshaus Wernrode Wernrode

Saale-Orla-Kreis

52. Burg/Schloss Arnshaugk Arnshaugk

53. Residenzschloss Burgk, Sophienhaus Burgk

54. Rittergut Knau Knau

55. Hakenburg Liebschütz

56. Schloss Nimritz Nimritz

57. Rundschloss Oberpöllnitz

58. Friedrichstein Oppurg

59. Türkenhof, Oppurg

60. Schloss Brandenstein Ranis

61. Residenzschlossruine Schleiz Schleiz

62. Schloss Wernburg Wernburg

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

63. Schloss Eichicht Eichicht

64. Schloss Eyba Eyba

65. Schloss Wespenstein Gräfenthal

66. Schloss Kochberg Großkochberg

67. Schloss Kaulsdorf Kaulsdorf

68. Schloss Könitz Könitz

69. Schloss Niedenburg Neidenberga

70. Schlösschen Obernitz

71. Residenzschloss Heidecksburg, Ludwigsburg Rudolstadt

72. Weißenburg Weißen

Landkreis Schmalkalden-Meiningen

73. Schloss Ellingshausen Ellingshausen

74. Schloss Todenwarth Fambach

75. Residenzschloss Elisabethenburg Meiningen

76. Steinsches Schloss Nordheim

77. Blumenburg Oepfershausen

78. Residenzschloss Wilhelmsburg Schmalkalden

79. Wasserschloss Untermaßfeld Untermaßfeld

Landkreis Sömmerda

80. Schloss Beichlingen Beichlingen

81. Schloss Bärenstein Gebesee

82. Schloss Hardisleben Hardisleben

83. Wasserschloss Schlossvippach

Unstrut-Hainich-Kreis

84. Rundbau-Schloss Altengottern

85. Dryburg Bad Langensalza

86. Sommerfeldsches Schloss Großvargula

87. Schloss Oppershausen Oppershausen

Wartburgkreis

88

.

Schnepfenburg Bad Salzungen

89. Herrenhaus Berka Berka vor dem Hainich

90. Schloss Buttlar Buttlar

91. Schloss Behringen Großbehringen

92. Schloss Gerstungen Gerstungen

93. Merlinsburg (Merlinse) Kaltennordheim

94. Schloss Weilar Weilar

95. Altes und Neues Schloss, Buttlarsches Schloss Wildprechtroda

Kreis Weimar Land

96. Burg/Schloss Apolda Apolda

97. Schloss Auerstedt Auerstedt

98. Niederburg Kranichfeld Kranichfeld

99. Schloss Kromsdorf Kromsdorf

100. Wielandgut Oßmannstedt Oßmannstedt

101. Schloss Tonndorf Tonndorf

Übersicht Objekte (Band 1 und 2)

Literatur- und Quellennachweis

Bildernachweis

Abkürzungen

VG - Verwaltungsgemeinschaft

LG - Landgemeinde

EG - Einheitsgemeinde

MG - Mitgliedsgemeinde

OS - Ortschaft

OL - Ortslage

OT - Ortsteil

o.D. - ohne Datum, Datum nicht ermittelbar

Zahl (Zahl) unterschiedliche Jahreszahl in den Quellen

Bj. - Baujahr

Str./str. - Straße

VORWORT

Thüringen ist europaweit dafür bekannt, dass es von der vor- und frühgeschichtlichen Zeit, über das Mittelalter bis in die Neuzeit hinein, eine bewegte Geschichte aufzuweisen hat. In Folge dessen gilt es als eines der deutschen Bundesländer mit einer besonders großen Kulturdichte, die etwa 80.000 historische Baudenkmäler umfasst.

Vor allem die zahlreichen Burgen, Schlösser und Wehrbauten ragen hierbei heraus. Deren persönlicher Besuch ist deshalb äußerst lohnenswert. Bereits der Dichterfürst Goethe soll gesagt haben:

„Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen.“

Dieser Erkenntnis ist der Autor Dr. Lothar Groß gefolgt, in dem er alle aufgeführten Objekte selbst besichtigt hat.

Im Ergebnis dessen entwickelten die Verfasser Groß und Sternal eine Buch-serie, welche sich an historisch interessierte Leser, Wanderer und Touristen wendet. Ihnen liefert sie eine Vielzahl von Informationen über hunderte Burgen, Schlösser und andere Wehrbauten im heutigen Freistaat Thüringen, indem deren

detaillierte Lage: Adresse, GPS-Daten, Anfahrt, öffentliche Verkehrsanbindungen, Fußwege

bauliche Beschreibung der Objekte aus Vergangenheit und Gegenwart

wissenswerte Informationen, Nutzung und Gastronomie

detaillierte Geschichtsdaten

historische und aktuelle Fotos, Skizzen, Zeichnungen und Grundrisse im Mittelpunkt stehen.

Die Serie unterscheidet sich in ihrer Form wesentlich von bereits erschienenen Büchern dieser Art, denn sie liefert den Lesern eine komprimierte Übersicht ohne längere Textpassagen. Die Inhalte basieren dabei auf der Auswertung zahlreicher bibliographischer Werke, intensiver Recherchen sowie dem Internet. Ergänzt wird die Buchreihe mit eigenen Anschauungen der Autoren.

In der mehrbändigen Serie werden zukünftig vorgestellt:

Burgen und Ruinen

Schlösser, Herrenhäuser

Stadtbefestigungen und Warten

Wehrkirchen.

Der hier vorliegende dritte Band stellt detailliert Objekte in Text und Bild vor, welche sich auf dem Gelände ehemaliger Burgen befinden oder unter Verwendung von Teilen dieser entstanden sind.

Die großartigen Wehr- und Residenzbauten, wenn auch teilweise nur noch Ruinen, wurden von Menschen erbaut, die kein Studium absolvierten und teilweise weder lesen noch schreiben konnten. Dennoch vollbrachten sie außergewöhnliche Leistungen, die technisch und technologisch einzuordnen bis heute nur ansatzweise gelungen sind. Daher verdienen diese „Burgenbauer“ unsere uneingeschränkte Bewunderung.

Zahlreiche Vorzeigebauten haben Eingang in fast alle gängigen Reiseführer gefunden. Doch es gibt eine weit größere Anzahl von historischen Objekten, die nicht die erforderliche Aufmerksamkeit erfahren haben und denen auch keine großzügigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.

Mit der Zeit verfallen diese immer weiter und verschwinden eines Tages aus unserem Gedächtnis.

Diese Buchreihe soll einen Beitrag dazu leisten, dass genau dies nicht geschehen wird.

September 2020

Dr. Lothar Groß

Bernd Sternal

1. Stedtfeld (Unteres Schloss, Vorderes Schloss, Niederschloss)

99817 Eisenach OT Stedtfeld, Denkmalsplatz

50°59'28.4"N 0°15'32.5"O Der Steinstock liegt im Ortsteil Eisenach Stedtfeld in 210 m üNN.

A 4 Abfahrt Nr. 38 Herleshausen, Richtung Eisenach, weiter auf die L1017 bis Stedtfeld (7,6 km)

Buslinie 6a Eisenach (Hauptbahnhof) nach Stedtfeld

Grundriss von Schloss Stedtfeld

Baubeschreibung

heute:

rechteckiger (29 x 12 m), dreigeschossiger, kunstloser Fachwerkbau (18. Jh. verputzt) mit Krüppelwalmdach

südwestlich, achteckiger Turm mit geschweifter Kuppe sowie Laterne und spitzem Helm

Schlosssaal mit Malereien (Leinwand) (1755)

Teilunterkellerung als tonnengewölbte Kelleranlage

Rokokobrunnen im Hof

früher

:

rechteckige Wasserburg aus dem 15. Jh.

dreistöckiger Fachwerkbau mit innerem und äußerem Wirtschaftshof

viereckiger Turm mit Gang zum Wirtschaftsgebäude

Zugbrücke zur Verbindung zum Brauhaus und den Ställen

Abb.: Museum Stedtfeld, Foto: L. Groß

Wissenswertes/Nutzung

Das Objekt ist ganzjährig von außen zu besichtigen (Stand 2017).

Einige historische Wirtschaftsgebäude des Schlosshofes wurden in den 1990er Jahren wegen Baufälligkeit abgebrochen, ebenso das nördlich des Schlosshofs gelegene „Obere Schloss“.

In Stedtfeld sind/waren weitere Objekte vorhanden: Gelbes Schloss mit Rittergut, Oberes Rittergut und Obergut mit Steinstock (Band 1).

Geschichte

o.D. Im Mittelalter existieren zwei Burgmannensitze im Ort.

1283 Es erfolgt die Ersterwähnung von Heinrich von Stedtfeld, welcher ein Gut an das Kloster Reinhardsbrunn verkauft.

o.D. Seine Nachkommen haben das Hofmeisteramt beim Landgrafen von Thüringen inne.

1445 Familie von Boyneburgk und deren hessische Brüder erwerben gemeinsam den Ort vom Abt von Hersfeld.

Ende 15. Jh. Die mittelalterliche Wasserburg wird erbaut.

1554 Es werden Umbauten vorgenommen.

etwa 1637 Die Wasserburg wird im Dreißigjährigen Krieg zerstört.

1667 Die Burg wird abgetragen. Das Schloss und der zugehörige Gutshof werden im Auftrag von Hans Joost II. von Boyneburgk (Herzoglich Sächsischer Hofmeister) errichtet.

1754 Auf dem Schlosshof wird ein Brunnen mit einem Löwen und dem Wappen des Erbauers errichtet.

1755 Im Schloss wird ein Saal eingebaut, dessen Wände mit großen Gemälden bespannt sind.

1760 Johan Adolf von Stedtfeld erweitert das Schloss.

1846 Alexander von Boyneburgk erweitert das Stedtfelder Schloss (markanter Schlossturm) und das Gutshaus.

1850 Die adelige Gerichtsherrschaft der Boyneburger wird aufgehoben.

1945 Die Adelsfamilie von Boyneburgk wird enteignet und die Ländereien im Rahmen der Bodenreform verteilt. Flüchtlinge werden im Schloss untergebracht und die Räume in mehrere Wohnungen parzelliert. Große Teile der historischen Inneneinrichtung, darunter Möbel aus dem 16. Jh. und eine wertvolle Porzellansammlung, gehen nach der Enteignung des Schlosses verloren.

1946 Auf Befehl der sowjetischen Besatzung wird das Wappen derer von Boyneburgk an der Außenfassade entfernt.

o.D. Das Schloss wird als Wohnhaus mit mehreren Wohneinheiten und für die Gemeindeverwaltung genutzt.

1990 Einige historische Wirtschaftsgebäude des Schlosshofs werden wegen Baufälligkeit abgebrochen.

2017 Neuer Eigentümer ist der Architekt Michael Hammesfahr.

2. Cyriaksburg Erfurt

99094 Erfurt, Gothaer Str. 50 50°58'02.1"N 11°00'25.8"O Die Cyriaksburg befindet sich im Südwesten von Erfurt auf dem Gelände der EGA in 265 m üNN.

Erfurt über A 4 oder A 71

EVAG Linie 2 von Erfurt Hbf., Richtung Messe bis Haltestelle EGA (9 Stationen)

Eingang über Haupteingang EGA zu Fuß, ca. 700 m östlich (Richtung Gartenbaumuseum)

Grundrissplan in der Ausstellung im Turm, Foto: L. Groß

Baubeschreibung

heute:

Kasernenbau (17 x 57 m), heute Gartenbaumuseum, Keller

Rundturm (Umfang 32 m, Höhe 12 m) in früher gefährdeter Richtung, heute Sternwarte

Rundturm, als kleines Museum und Aussichtsplattform genutzt

zwei Anbauten mit Schießscharten

ehemaliger Festungsgraben (ca. 6 m tief)

früher:

Kernfestung mit einer Fläche von ca. 8000 m

2

, mit einem unregelmäßigen, viereckigen Grundriss mit tiefen Gräben

Brunnen (Tiefe von ca. 40 m) zur Speisung einer 8 m

3

großen Zisterne

Nutzung/Wissenswertes

Das Objekt ist im Sommer zu den Öffnungszeiten der EGA und im Winter kostenlos zugänglich.

Die Nutzung erfolgt als Gartenbaumuseum, Aussichtsturm (Ausstellung zur Geschichte), Sternwarte und Restaurant „Capponiere“.

742 erfolgt die erste urkundliche Erwähnung Erfurts.

Erfurt wird bereits 852 in einer Reichsversammlung unter Ludwig dem Deutschen erwähnt, was auf eine frühe Bedeutung für das ostfränkische Reich hinweist.

Geschichte

706 Das Peterskloster wird gegründet.

836 Auf dem Domberg existiert ein Frauenkloster.

852 König Ludwig der Deutsche hält einen Hoftag ab.

1123 Durch den Mainzer Kurfürsten und Erzbischof Adalbert I. von Saarbrücken wird das Benediktiner Nonnenkloster vom heutigen Domberg aus Platzgründen auf eine Anhöhe im Westen von Erfurt verlagert und erhält den Namen des heiligen Cyriacus.

1336 - 75 Von der Cyriaksburg (Kloster Hauptquartier) aus wird Erfurt vergeblich belagert.

1378 Wahrscheinlich wird der Pförtchenturm errichtet.

1382 Der Kaiser Wenzel von Luxemburg schließt mit der Stadt Erfurt Frieden.

1391 Es erfolgt eine provisorische Errichtung des Brühler Turms.

13.5.1479 Papst Sixtus IV. genehmigt die Verlegung des Benediktiner Nonnenklosters vom Cyriakberg in die Stadt.

13.5.1480 Durch den Kaiser Friedrich III. wird eine fortikatorische Befestigung genehmigt. alternativ:

1481 Eine städtische Gesandtschaft holt in Rom die Erlaubnis zum Bau der Cyriaksburg ein.

1480 - 83 Die Klosteranlage wird abgerissen und eine Burganlage zur Einbeziehung in das Verteidigungssystems von Erfurt errichtet.

1528 Mit dem Bau des Wehrturms wird die Burg geschlossen.

1539 (30) Der Brunnen wird zur Eigenversorgung mit Wasser getäuft.

1546/47 Moritz von Sachsen belagert die Burg erfolglos.

1604 Das Kommandantenhaus wird fertiggestellt.

1631 - 35 Die Burg wird durch die Schweden besetzt und eine Erweiterung wird in Auftrag von Gustav II. Adolf geplant.

6.10.1664 Die Zitadelle der Cyriaksburg wird durch münsterische Truppen eingenommen.

1664 Der kurmainzer Erzbischof Johann P. von Schönborn befestigt und modernisiert die Cyriaksburg.

o.D. Die Burg verfällt.

1813 Kaiser Napoleon Bonaparte weist persönlich den Ausbau und die Instandsetzung der Festung an.

16.5.1814 Die Franzosen verlassen die Festung und diese wird preußisch.

1815 - 30 Erfurt und die Cyriaksburg werden zur Festung ausgebaut.

1873 Erfurt wird entfestigt und es beginnt der Teilabrisses der Cyriaksburg.

1919 Das Gelände wird durch die Stadt Erfurt erworben.

1961 Das Objekt wird in das Gartenbauausstellungsgelände (IGA/ EGA) einbezogen.

1995 Die Südostringmauer und der Geschützturm werden freigelegt.

3. Schloss Molsdorf

99192 Erfurt OT Molsdorf, Schlossplatz 6

50°54'03.4"N 10°57'40,6"O

Das Objekt liegt am südlichen Ortsrand von Molsdorf in 231 m üNN.

A 4 Abfahrt Nr. 44 Erfurt-West, L 3004 nach Süden bis Ingersleben, dann über Thöreyer Landstraße nach Nordwesten, Abzweig nach Molsdorf, Unterquerung der A 4 bis Parkplatz Schloss (gesamt 7 km)

ab Hauptbahnhof EVAG Buslinie 51 (25 min) oder Linie 51 bis Möbisburg, dann Linie 75 bis Molsdorf

Baubeschreibung

heute:

keine sichtbaren Hinweise auf die ehemaligen Wasserburg

etwas unregelmäßige, vierflügelige Barockanlage (32 x 32 m)

West- und Ostflügel auf den zugeschütteten Wassergräben der Burg

zweistöckige Anlage mit Innenhof

Nordseite mit zwei Türmen (5 x 4 m) mit einem ansehnlichen Portal

innen: Rokokoräume, Mamorsaal, Festsaal, Roter Salon

englischer Garten mit Teichanlage (15 ha)

westlich: renovierungsbedürftiger Gartenpavillion

östlich: ein kleiner Barockgarten, als Lapidarium mit einigen Skulpturen

früher:

Wasserburg mit großem Turm (Abriss 1743)

Wissenswertes/Nutzung

Die Außenbesichtigung des Objekts und des Parks ist ganzjährig möglich, die Innenbesichtigung nur zu den Öffnungszeiten.

Graf Lotter war Mitglied (Torbillon) des „Einsiedel- und Eremitenordens“ der Gothaer Herzöge. Er führte die Freimaurerei in Thüringen ein.

Im Objekt befinden sich ein Speiserestaurant (2020 geschlossen), ein Museum (inkl. Führungen) und Ausstellungsräume mit zahlreichen Wechselausstellungen.

Geschichte

775 - 815 Es erfolgt die erste Namensnennung im Güterverzeichnis des Klosters Hersfeld. alternativ:

Gemälde des Schlosses, Paulus, Kunstführer

8.9.1109 Eine erste urkundliche Nennung erfolgt in einer kaiserlichen Schenkung an das Kloster Reinhardsbrunn. Ermenrich, ein Sohn Amelungs v. Mollesdorf, wird als Zeuge angegeben.

1114 In einer kaiserlichen Urkunde werden die Herren von Molsdorf (Erminrihcus von Molsdorf) genannt.

1210 Helwich von Molsdorf wird für St. Marien in Erfurt urkundlich erwähnt.

o.D. Eine genaue Datierung der Errichtung der Wasserburg ist nicht bekannt.

ab 1432 Die Herren von Witzleben (Dietrich von Witzleben (1432), Heinrich von Witzleben (1450) und Ernst von Witzleben (1530)) sind Besitzer der Burg.

1530 Die Familie von Thüna ist Besitzerin.

1616 Ort und Burg gelangen vorübergehend in den Besitz derer von Schwarzburg-Sondershausen (Graf Günther von Schwarzburg-Arnstadt).

1705/06 Die Familie von Thüna gibt Molsdorf auf und dieses geht in den Besitz des Gothaer Hofbeamten Bachof von Echt über.

1713 Es erfolgen erste Modernisierungen nach Erwerb durch den britannischen und kurbraunschweigischen Legationsrath und Landdrost Otto Christoph Schultz (auch Schulze).

5.12.1728 Nach dem Tod von Schultz dient die Burg als Witwensitz.

1733 Das Lehen fällt zurück an das Herzogtum Sachsen-Gotha- Altenburg.

13.1.1734 Der Reichsgraf und preußische Gesandte am Wiener Hof, Gustav Adolf von Gotter, erwirbt die Burg.

1736 - 40 Von Gotter lässt die Burg durch den Baumeister Gottfried Heinrich Krohne im Barockstil zu einem eindrucksvollen Schloss ausgestalten. Aus der Rückansicht der Wasserburg wird die repräsentative Gartenfassade des Barockschlosses. Mit der künstlerischen Ausgestaltung werden die Maler Johann Kupetzky und Antoine Pesne sowie der Stuckateur Giovanni Battista Pedrozzi beauftragt. Es entsteht eine großzügige, französische Gartenanlage im gleichen Stil mit zahlreichen zeitgenössischen Skulpturen.

Für seinen verschwenderischen Lebensstil und den Umbau von Molsdorf gibt er in kurzer Zeit drei Millionen Taler aus.

1748 - 51 Das Schloss muss trotz Unterstützung durch den preußischen König Friedrich dem Großen und zwei Lotteriegewinnen von mehreren Millionen, etappenweise verkauft werden.

5/1757 Graf Lotter besucht letztmalig das Schloss.

1762 Der württembergische Staatsminister, Heinrich Reinhard Freiherr Röder von Schwende, muss das Schloss auf Grund fehlender Finanzmittel für ungefähr 80.000 Taler an Herzog Friedrich III. (Sachsen-Coburg-Altenburg) verkaufen. alternativ: Es erfolgt der Heimfall an das Herzogtum Sachsen-Gotha.

1813 - 15 Das Schloss wird als Lazarett genutzt.

1826 Mit dem Tod von Friedrich IV. stirbt die Linie Sachsen-Gotha-Altenburg aus und im Teilungsvertrag werden Sparmaßnahmen festgelegt. Der barocke Garten wird zu einem offenen Landschaftspark umgestaltet und die rund 150 Skulpturen verschwinden. An der Ostseite des Schlosses wird ein kleiner Barockgarten angelegt, in welchem als Lapidarium einige Skulpturen aufgestellt werden.

1843 Das erste Liederfest des Thüringer Sängerbundes findet im Garten statt (Teilnehmer u.a. Ludwig Bechstein).

1910 - 22 Gräfin von Gneisenau lässt im Schloss Umbauten im Jugendstil durchführen.

1939 Preußen kauft das Schloss und das Gelände. An der Südgrenze des Parks wird die Reichsautobahn erbaut.

1945 Die Stadt Erfurt wird Rechtsnachfolger und Besitzer. Die Schlossanlage wird zum provisorischen Quartier für eine polnische Hilfsorganisation. Es beherbergt deutsche Heimatvertriebene und Flüchtlinge.

1948 Das Schloss entgeht dem durch die SMAD geforderten Abriss.

1950 Restaurierungsarbeiten und Bestückung mit Inventarstücken aus enteigneten Gutshäusern und Landschlössern der Umgebung finden statt.

1952 - 54 Das Schloss dient als Kinderheim.

1963 - 70 Das Schloss wird saniert.

1966 Das Schloss dient als Konzert- und Veranstaltungsort des staatlichen Kunsthandels der DDR.

1990 Das Schloss wird umfassend saniert und zur Besichtigung freigegeben.

1998 Das Schloss gehört zur „Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten“.

4. Lustschloss Tinz

07546 Gera OT Tinz, Siemensstr.

50°54'14.8"N 12°04'10.1"O

Das Objekt befindet sich im Norden von Gera im OT Tinz in 191 m üNN.

A 4 Abfahrt Nr. 58a Gera-Langenberg, B 7 nach Süden, über Industriestr., Leibnitz-Str., Siemensstr. nach Norden bis Weg der Freundschaft

Straßenbahn Linie 1 Gera Hbf. Heinrichstr., Linie 3 bis Duale Hochschule

ab Haltestelle Weg der Freundschaft 190 m nach Westen

Baubeschreibung

heute:

dreigeschossige, einflügelige Anlage mit Mansardwalmdach aus Sandstein (möglicherweise Steine der verfallenen Burgruine auf dem Hausberg zu Langenberg)

neunachsige Südfassade mit dreiachsigem Mittelrisalit und zehnachsiger Nordfassade mit vierachsigem Mittelrisalit mit klassizistischer Anmutung

in der Verdachung der mittleren Balkontür befindliche Inschrift

HENRICVS XXV. SENIOR ME SIBI ATQVE POSTERIS AE DIFI CAVIT

, auf den Bauherren, Heinrich XXV. hinweisend

ehemaliger Gutshof mit zweigeschossigem, umgebauten Wirtschaftshof

innen: Festsaal mit Rokokodekorationen

Lageplan des Tinzer Schlosses und des Kammerguts Tinz Ende des 18. Jh., Urheber: A. Jörk, 2016, Wikipedia01

Alte Ansichtskarte vom Schloss Tinz

früher:

keine detaillierten Kenntnisse über die ursprüngliche, mittelalterliche Wasserburg, unter dem heutigen Schloss befindlich, vorhanden

dreiteiliger Komplex aus zwei großen, rechteckigen, parallelen Höfen

dreiseitiger Wassergraben, von der Brahme gespeist, mit vier Brücken umgebenes Schloss (1970er Jahre verfüllt)

geometrisch gegliederter, französischer Park (Bj. 1750), später dem englischen Stil angepasst (ca. Bj. 1850), durch Straßenbau geteilt (1936), mit einer einfachen, schlichten Eremitage (Bj. 1766; Brandstiftung 1922)

Wissenswertes/Nutzung

Das Schloss ist ganzjährig von außen zu besichtigen.

Das Objekt wird durch die „Duale Hochschule Gera-Eisenach“ als Campus genutzt.

Geschichte

1290 „Tyncz“ wird als slawisches Allodium (Eigengut) erwähnt. Der Name „Tyn“ deutet auf eine Befestigung hin, eventuell als Wasserburg.

1293 Das Kammergut wird an die Vögte von Weida (Heinrich I. der Ältere) verpfändet.

1319 Die Vögte von Weida verkaufen das Vorwerk Tinz an die Vögte Heinrich IV. und Heinrich V. von Gera.

1550 Nach dem Aussterben der Herren von Gera kommt Tinz an die Titulargrafen von Meißen.

1562 Die Reußen werden gemäß eines kaiserlichen Schiedsspruchs Eigentümer.

1745 Heinrich XXV. Reuß-Gera (1681-1748) beginnt auf dem Burggelände mit der Errichtung des Schlosses, stirbt aber vor der Fertigstellung.

1750 Sein Sohn, Graf Heinrich XXX., letzter Herrscher des Hauses Reuß zu Gera, stellt die Barockresidenz fertig und legt westlich eine weiträumige Parkanlage mit ausgedehnten Wasserflächen, Gartenquartieren und einer Eremitage an.

1803 Das Schloss dient als Sommerresidenz und Witwensitz, zuletzt von Pfalzgräfin Luise Christiane von Birkenfeld-Gelnhausen (1748-1829), der Witwe Heinrichs XXX.

ab 1829 Das Schloss Tinz wird nur noch selten genutzt.

1870/71 Das Schloss dient während des Deutsch-Französischen Krieges der Unterbringung von bis zu 204 französischen Kriegsgefangenen.

12/1914 Das Objekt wird als Lazarett und Genesungsheim für deutsche Soldaten genutzt.

10.11.1918 Heinrich XXVII. von Reuß dankt ab. Die beiden noch bestehenden Fürstentümer Reuß ältere Linie und Reuß jüngerer Linie gehen in Freistaaten auf.

4.4.1919 Die Freistaaten werden zum Volksstaat Reuß mit der Hauptstadt Gera vereinigt. In einem Vergleich wird das Schloss Tinz, nebst Kammergut, Parkfläche und Fasanerie, an den Volksstaat Reuß abgetreten.

8.3.1920 Auf Initiative von USPD, MSPD, KPD und unter Mitwirkung der Freien Gewerkschaften, wird eine sozialistische Heimvolkshochschule im Schloss eingerichtet.

3/1933 - 45 Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird die Heimvolkshochschule geschlossen. Das Schloss wird als Reichsarbeitsdienstlager und als Lazarett genutzt.

15.1.1947 Das Schloss wird der SED übereignet. Es dient als Arbeiterhochschule, später als Kreisparteischule.

15.1.1996 - 4/2010 Das Schloss dient als Provisorium für das Geraer Landgericht, bis dieses in das neue Justizzentrum in der Innenstadt zieht.

7/2013 Das Schloss und die Außenanlagen werden saniert.

2018 Die „Duale Hochschule Gera-Eisenach“ nutzt das Schloss als Campus.

5. Residenzschloss Osterstein

07548 Gera OT Untermhaus, Schlossberg

50°52'51.1"N 12°03'47.2"O

Der Osterstein liegt auf der nordöstlichen Ecke des Hainbergs am westlichen Elsterufer in 237 m üNN.

A 4 Abfahrt Nr. 58 Gera Langenberg, Siemensstr. und Leibnitz-Str., Untermhäuser Str. (gesamt ca. 3,5 km)

vom Bahnhof nach Westen, unter der Gleisbrücke, über Küchengarten, über die Weiße Elster Richtung Otto Dix Haus (1,3 km), weiter ab Otto Dix Haus Nr. 60 nach Westen über Schlossberg, nach Nordosten bergauf, ca. 250 m am Schloss vorbei zum Turm

Schloss Osterstein in Gera um 1906, Alte Ansichtskarte

Baubeschreibung

heute:

Bergfried aus dem 12./13. Jh. (Mauerdicke ca. 3,7 m) mit mittelalterlich anmutenden Oberbau

Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude im unterem Schlosshof

früher:

frühere Anlage slawischen Ursprungs mit Graben und Wällen

Mauern aus Backsteinen aus dem 12. Jh.

dreiflügelige, vierstöckige Anlage um dreiseitigen Hof mit der Spitze nach Süden gruppiert, Zugang im Norden

Torturm mit zwei runden Anbauten

Wissenswertes/Nutzung

Auf dem ehemaligen Schlossplateau befindet sich ein Café (Öffnungszeiten unregelmäßig)

In Gera befinden sich das Schloss Tinz, die Orangerie und das Hofgut am Fuße des Schlossbergs an der Brücke über die Elster.

Geschichte

995 Gera wird erstmals als „terminus gera“ urkundlich erwähnt.

1125 Lupho von Gera wird in einer Urkunde des Erzbischofs Adalbert von Mainz genannt (betrifft das St. Petri Kloster).

1148 Die Edlen von Gera errichten die Burg auf dem Hainberg im Gelände einer jungbronzezeitlichen Burgwallanlage mit dem noch erhaltenen, romanischen Bergfried.

1200 Als Gegenburg der Elsterburg, des späteren Ostersteins, errichten die Vögte von Weida rechts der Elster eine neue Burg auf dem Gebiet der heutigen Stadt Gera.

1234 Der Bestand einer Schlosskapelle auf dem Osterstein lässt sich daraus schließen, dass sie dem heiligen Georg, dem Schutzpatron vieler Kirchen im slawischen Gebiet, geweiht ist.

18.10.1450 Nach der vollständigen Zerstörung Geras im Sächsischen Bruderkrieg verlegen die Herren von Gera die Residenz vom Stadtschloss auf den bisher unbewohnten Osterstein.

1526 Heinrich der Ältere von Gera verstärkt die Mauern des Ostersteins. In einem Eckturm südöstlich des Bergfrieds wird ein Stein mit der Inschrift „1526 das negst jar nachm paurnkrig“ eingefügt.

vor 1555 Die Burggrafen Heinrich IV. und Heinrich VI. nutzen die Burg.

1562 Stadt und Herrschaft Gera gehen an die Herren Reuß von Plauen aus dem Hause Greiz über.

1564 In der reußischen Landesteilung erhält Heinrich XVI., der Jüngere (1530 - 72), der Begründer der jüngeren Linie Reuß, Stadt und Herrschaft Gera. Er beginnt mit dem Ausbau des Ostersteins zur Residenz.

1578 Der Bau des Ostflügels wird begonnen.

1581 In der „Meißnischen Landund Bergchronik des Petrus Albinus“ wird zum ersten Mal der Name „Osterstein“ (nach dem Osterland östlich der Saale) erwähnt.

1613 Der Schlossbau ist vorläufig abgeschlossen.

1666 Der Bau des an den Nordflügel anstoßenden Ostflügels wird vollendet. (Heinrich II., 1602 - 70).

1702 - 21 Heinrich XVIII. (1677 1735) führt umfangreiche Bauarbeiten durch (westliche Hälfte des Nordflügels, Westflügel, Treppenhaus).

1802 Das Haus Reuß Gera stirbt aus (Tod des Grafen Heinrich XXX.). Der Osterstein wird nur noch selten genutzt.

1828 - 1840 Es gibt zahlreiche Einstürze auf dem Gelände (z.B. Stützmauern).

1848 Die vier Landesteile Geras werden wieder zum Fürstentum Reuß jüngere Linie vereinigt. Das Schloss wird erneut stark genutzt.

1850 Der Osterstein wird zum repräsentativen Fürstensitz ausgebaut.

1852 Im Bergfried wird ein neuer Zugang durch die 4,20 m starke Mauer gebrochen.

1859 Der Südbau (Militärkammer) wird abgebrochen und durch einen Neubau mit den Gemächern der fürstlichen Familien ersetzt.

1863 Das hintere Torhaus, der Südflügel und ein neuer Rundturm werden errichtet

1911 - 1913 Der Ausbau des Schlosses findet seinen Abschluss (Westflügel mit Gobelinhalle, Kaminhalle und Bibliothek).

1918 Das Schloss wird Wohnsitz der Fürstenfamilie.

22.12.1919 Der „Volksstaat Reuß“ und Fürst Heinrich XXXVII. Reuß jüngere Linie schließen einen Vergleich ab. Das Schloss Osterstein bleibt deren Wohnsitz.

6.4.1945 Schloss Osterstein brennt nach einem Luftangriff völlig aus. 1940/50er Jahre Teile der Schlossruine werden abgebrochen.

9.12.1962 Es erfolgt die Sprengung der letzten Ruinen.

12.9.1993 Der instandgesetzte Bergfried sowie der Gartensaal werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

1994 Auf den Grundmauern des oberen Hofes wird das Terrassencafé errichtet.

6. Burg Hornstein/ Residenzschloss

99423 Weimar, Burgplatz 4

Das Objekt befindet sich in der Ortsmitte auf einer spornartigen Terrasse über der Ilm in 216 m üNN.

A 4 Abfahrt Nr. 49 Weimar, über

B 85 Richtung Zentrum

DB Leipzig - Weimar - Erfurt

Brennerstr., Brühl, Marstallstr. Burgplatz (1,6 km)

Baubeschreibung

heute:

Residenzschloss (Wilhelmsburg)

geschlossene, vierflügelige Anlage (88/92 x 112 m)

dreigeschossiger Ostflügel mit Vorbau und Balkon

dreigeschossiger Nordflügel mit Ziegeldach und Dachgauben

zweigeschossiger Westflügel mit zweistöckigem, teilweise verglastem Vorbau

dreigeschossiger Südflügel mit Toreinfahrt (19. Jh.)

Innenhof (36 x 67 m)

Das großherzogliche Residenzschloss in Weimar. Lithografie von Ed. Pietzsch & Co in Dresden, 1841

Bastille (Teil der ehemaligen Fürstenburg)

unregelmäßiges Gebäude, bestehend aus quadratischem, zweistöckigem, schmucklosem Westbau (ehemaliges Hofdamengebäude)

unregelmäßiger, kreuzförmiger Südbau (ehemaliges Torhaus und Gerichtsgebäude) mit reich verziertem Eingangstor mit kursächsischem Wappen

Schlossturm (barocker Aufbau seit 1728)

Unterturm aus Bruchsteinen (20 m Höhe, Bj. 1430)

Zwischenteil mit vier Fenstern

zweigeschossiger, achtseitiger Fachwerkbau

Zwiebelkuppel mit Laterne

früher:

Hus tu Wymar

ursprüngliche Holzburg

Wasserburg (10. Jh.)

Hornstein

noch existierender Hausmannsturm und „Bastille“

ein unregelmäßiges Oval um einen weitläufigen Innenhof im Stil der deutschen Renaissance

rings von Wassergräben umgeben, aus der vorbeifließenden Ilm gespeist

Wissenswertes/Nutzung

Das Objekt und der Hof sind ganzjährig von außen zu besichtigen.

Das Stadtschloss beherbergt das Schlossmuseum mit dem Ausstellungsschwerpunkt Malerei (1500 1900).

Das Schloss ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes „Klassisches Weimar“ und seit Ende 2008 im Eigentum der „Klassik Stiftung Weimar“.

Das Gebäudeensemble der Bastille gehört der „Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten“.

In Weimar existieren: Grünes Schloss, Rotes Schloss, Gelbes Schloss und Wittumspalais

Geschichte

Hus tu Wymar

6. Jh. Möglicherweise befindet sich am Ufer der Ilm ein Thüringer Königshof.

948 Anhänger von Kaiser Otto III. belagern die Burg.

975 Ein Graf Wilhelm von Weimar fungiert als Gastgeber eines Conventus magnus, der im Hus tu Wymar unter Kaiser Otto II. abgehalten wird (erste urkundliche Erwähnung ist umstritten).

1002 Markgraf Eckard von Meissen belagert die Burg (Graf Wilhelm von Weimar).

1173/74 Der Thüringer Landgraf Ludwig III. zerstört die Burg. Diese bleibt im Eigentum der Grafen von Orlamünde.

1214 - 15 Die Burg wird belagert.

1299 Die vermutlich größtenteils hölzerne Burg brennt ab.

1337 Die Burg geht in den Besitz der Wettiner über, die hier eine neue Burganlage errichten.

1382 Weimar wird Residenz der thüringer Wettiner.

1424 Beim großen Brand werden die Burg und der größte Teil von Weimar zerstört.

1439 (24) Der erste Wettiner, Wilhelm der Tapfere lässt die Burg nun als vollständig steinerne Anlage wieder aufbauen. Aus dieser Zeit stammen der noch heute existierende Hausmannsturm und der daran anschließende Torbau, der später von den darin wohnenden Hofdamen spöttisch als die „Bastille“ bezeichnet wird.

Hornstein

1438 Der Torturm wird errichtet.

1485 Durch die Teilung des Kurfürstentum Sachsen fallen Weimar und nahezu ganz Thüringen an die ernestinische Linie der Wettiner. Friedrich der Weise residiert in Weimar.

1513 Das Weimarer Schloss (Hornstein) wird offizielle Nebenresidenz der Ernestinischen Wettiner.

1535 (40) Die spätgotische Burg wird im Auftrag des Kurfürsten Johann Friedrich I. zum Renaissanceschloss umgestaltet.

1547 Johann F. der Großmütige wählt Weimar als Residenz.

1604 Mit dem „Grünen Haus“ wird die Anlage als wehrhafte Schlossanlage fertiggestellt.

24.8.1617 Die „Fruchtbringende Gesellschaft“ wird im Schloss gegründet.

2.8.1618 Zeitgleich mit dem Beginn des Dreißigjährigen Kriegs brennt das Schloss zur Hälfte nieder und ist unbewohnbar.

Wilhelmsburg

1619 Herzog Johann Ernst der Jüngere beauftragt den italienischen Baumeister Giovanni Bonalino zum Wiederaufbau.

1626 Herzog Wilhelm IV. von Sachsen-Weimar beauftragt den thüringischen Baumeister Johann Moritz Richter d. Ä. zur Errichtung eines offenen, dreiflügeligen Ensembles. Wegen Geldmangels kommt es zu Unterbrechungen des Baubetriebs.

1662 Im Ergebnis des Todes von Herzog Wilhelm IV. wird der Bau ganz eingestellt. Seit dieser Zeit trägt das Schloss, nach seinem Bauherrn, den Namen Wilhelmsburg.

1708 - 17 Johann Sebastian Bach wirkt in der Schlosskirche.

6.5.1774 Die Wilhelmsburg (bis auf Turm und Torbau) sowie die Schlosskapelle werden durch Brand vollständig zerstört.

1789 - 1803 Herzog Carl August lässt einen Neubau errichten. Architekten sind Johann August Arens und Nikolaus Friedrich von Thouret. Auch Goethe spielt eine wichtige Rolle. Die Burggräben werden eingeebnet und die nach Süden offene Dreiflügelanlage verliert ihren Festungscharakter.

1.8.1803 Der Ostflügel wird von Herzog Carl August und seiner Familie bezogen.

15.10.1806 Kaiser Napoleon Bonaparte wird auf dem Schloss durch Herzogin Luise brüskiert.

1913/14 Die zum Park offene Dreiflügelanlage wird durch einen Verbindungstrakt geschlossen.

9.11.1918 Großherzog Wilhelm Ernst unterschreibt im Stadtschloss seine Abdankungsurkunde. Wenige Wochen später konstituiert sich im Schloss die erste republikanische Regierung.

1923 Fast das gesamte Stadtschloss wird als Museum genutzt.

bis 1989 Das Schloss wird Sitz der „Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur“ im Südflügel und der „Staatlichen Kunstsammlungen zu Weimar“.

7. Residenzschloss Altenburg

04600 Altenburg, Schloss 2-4

50°59'17.8"N 12°26'21.3"O

Das Schloss liegt auf einer Anhöhe inmitten der Stadt in 207 m üNN.

A 4 Abfahrt Nr. 62 Meerane, B 93 nach Norden bis B 180 nach Westen, nach Norden Münsaer Str., Hausweg, nach Westen Leipziger Str., Gabelenzer Str., Pautitzer Str., Rosa-Luxemburg Str.- Theaterplatz (25,3 km)

DB Erfurt - Altenburg (1h 58 min), alternativ S-Bahn Leipzig Altenburg (45 min)

Bus Linien I S W L Z vom Bahnhof zum Theaterplatz (4 min)

Theaterplatz nach Süden zur Marstallstr., dann Heinrich-Trost-Weg hinauf zum Schloss (290 m)

Baubeschreibung

heute:

Auffahrt mit Triumphtor (1)

(Bj. 1743/44)

Länge 150 m

Triumphtor (10 m breit) mit rundbogiger Durchfahrt, mit Vasen, Statuen und Wappen

südlicher Zwinger (2) im Bereich Torhaus bis Triumphtor

Torhaus (3) (Bj. 1413)

bis 1640 einziger Zugang

schlichtes, südlich halbrundes Gebäude mit Spitzbogendurchfahrt und Giebeldach

Innerer Torturm (4)

schmaler Turm mit rundbogiger Durchfahrt, an Schlosskirche anliegend

Schlosskirche (5)

(Bj. 1404 - 14, 1444 abgebrannt)

gotische Kirche, nach Brand spätgotisch wieder aufgebaut

innen: zweistöckiger Altar, Betstühle, Emporen, Fürstenloge, barocke Orgel

Nutzung: Schlosskirche, Grabstätte der Herzogsfamilie, Stiftskirche des Georgenstifts, bzw. des Kollegiatstifts St. Georg

Altan (6)

Schlosswache (7) (Bj. 1836)

Gebäude mit gotischen Bauformen, spitzbogige Öffnungen, Strebepfeiler und Pyramiden

Fouriergebäude (8) (16./17. Jh.)

Nutzung für Tagesaufenthalt, Hoffouriere (Mitglied des Hofstades)

dreistöckiges Gebäude mit offenem Balkon, sechsstöckigem und sechseckigem Treppenturm mit Schweifkuppel und Laterne, das Schloss überragend

Südflügel (9)

vierstöckiger, schlichter Bau mit Doppel-Rechteckfenstern (9 Achsen) mit Schieferdach und runden Dachgauben

einetagiger Eckturm mit Schweifkuppel

Nutzung: ehemaliger Wohntrakt mit barockem Festsaal (Bachsaal), heute Verwaltung

Corps de logis (10) (Westflügel)

westlicher, dreistöckiger, zehnachsiger Barockbau (westlich 19 Achsen) mit mittigem Eingangsportal, Balkon, Dreieckgiebel mit Wappen, Schieferdach und runden Dachgauben

Nutzung: ehemaliger Wohntrakt mit klassizistischen Goldsaal

Nordflügel (11)

Festsaalflügel (12)

(Bj. 1730 und 1745, nach Brand 1865 wiedererrichtet)

schlichter, vierstöckiger, dreizehnachsiger Bau mit Mittelrisalit

innen: zweistöckiger Saal mit Marmorsäulen und Deckengemälde mit Amor und Psyche

Junkerei (13) (16. Jh., 1987 abgebrannt, 1989 - 93 wieder aufgebaut)

schlichtes, zweigeschossiges Gebäude (50 x 16 m) mit Schiefergiebeldach, dreigeschossige Dachgiebelfenster und Treppengiebelfront, leicht abgewinkelt

Nutzung als Pferdestall, Wohngebäude für Junker, heute „Thüringisches Staatsarchiv“

Zwinger (14)

nordöstlich, die Burg umfassend (245 m Länge) mit begehbarer Mauer und Halbrundtürmen

Flasche (Mantelturm) (15)

(Bj. um 1000, im 16. Jh. aufgestockt, Schieferdach von 1561)

romanischer Bergfried aus Bruchsteinen (Durchmesser ca. 12 m, Mauerstärke 4 m)

Nutzung als Wohnturm, Verlies und Korn-/Waffenlager

ehemaliges Waschhaus (16) (Bj. 1486)

neugotisches, zweistöckiges Haus mit Treppengiebel, spitzbogiger Eingangstür

Nutzung zu Wohnzwecken, innen ungenutzte Zisterne

Wohn- und Wirtschaftsgebäude (17)

Hausmannsturm (18)

(12. Jh., oberer Teil 14./Mitte

15. Jh., Tabernakel (17./18. Jh.))

verputzter, runder Bergfried (32 m Höhe, Durchmesser oben 7,4 m), mit Schweifkuppel, Tabernakelaufsatz und Kuppelchen an der höchsten Stelle der Burg

Mantelturm, ehemalig aus Ziegelstein

innen: stufenloser Wendelgang und Türmerzimmer

Hofmarschallamt (19) (Bj. 1868 71)

dreistöckiges, siebenachsiges, palaisartiges Gebäude im Neorenaissance-Stil anstelle des abgebrannten Kornhauses

Nutzung: ehemals Wohnung der Familienmitglieder der Herzöge

Prinzenpalais (20) (Bj. 1868 - 71)

schlichtes, dreigeschossiges Gebäude (Süden: viergeschossig, sechzehnachsig)

Nutzung: ehemals Wohnung der Familienmitglieder der Herzöge

Agnesgarten (21)

Neptunbrunnen Pferdeschwemme (22)

früher:

Burganlage bestehend aus Vorburg und Hauptburg (Kaiserpfalz), durch Graben und Zugbrücke getrennt

Torhaus, Hausmannsturm, Burggrafenkurie, Speichergebäude, Zwinger und 6 Burgmannenhöfe

Schloss Altenburg um 1650, Ausschnitt aus dem Kupferstich von M. Merian „Die fürstliche Residenz Stadt Altenburg“

Wissenswertes/Nutzung

Das Schloss ist ganzjährig von außen zu besichtigen, innen zu den Besuchszeiten.

Das Schloss wird als Museum (Schloss-, Spielkartenmuseum), Staatsarchiv, Wohngebäude, für Orgelkonzerte und Freiluftveranstaltungen genutzt.

Östlich des Schlosses befindet sich der Schlossgarten mit Orangerie und Teehaus.

Geschichte

ca. 800 Auf dem heutigen Schlossberg existiert eine Fluchtburg (Rundwall) als zentraler Punkt des slawischen Gaus Plisni.

976 Kaiser Otto II. stiftet Altenburg dem Bistum Zeitz (erste urkundliche Erwähnung).

10./11. Jh. Wahrscheinlich erfolgt die Errichtung der Burganlage bzw. Erweiterungen z.B. Wohnturm (sogenannte „Flasche“).

1069 Adalbert von Bremen eignet sich als Vormund über Heinrich IV. Altenburg mit dem Pleißengau an.

1132/34 Kaiser Lothar III. hält in Altenburg (castro Plysn) einen Hoftag ab, sein zweiter Aufenthalt.

1151 Kaiser Konrad III. richtet eine Burggrafschaft ein und hält einen Hoftag ab.

1165 - 85 Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) baut die Burg zur Kaiserpfalz aus und hält sich fünf- oder sechsmal hier auf.

1180 O.g. belehnt den Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach mit dem Herzogtum Bayern.

1289 Rudolf von Habsburg belehnt Graf Dietrich II. mit der Burg.

1307/08 Im Ergebnis der Schlacht bei Lucka, gelangt das Altenburger Territorium in wettinischen Besitz. Die Burg wird Residenz der Wettiner Markgrafen.

bis 1382 Der Landgraf von Thüringen, Friedrich III. der Strenge (1332 - 81), nutzt die Burg als Residenz und verstirbt dort.

1444 Nach einem Brand werden auf Grund des Bruderzwistes Friedrich II. dem Sanftmütigen und Wilhelm III. dem Tapferen das Schloss und die Befestigungsanlagen ausgebaut.

7./8.7.1445 Zur Durchsetzung seiner Forderungen gegen den Kurfürsten, entführt Ritter Kunz von Kaufungen dessen Söhne (12-und14-jährig, spätere Stammväter der Erblinien der Ernestiner und Albertiner).

14.7.1445 O.g. wird auf dem Freiberger Markt hingerichtet.

1464 Kurfürst Friedrich II. verstirbt. Das Schloss wird Witwensitz seiner Gattin Margarethe von Österreich (Beisetzung 1486 in der Schlosskirche).

1485 Die Altenburg fällt im Ergebnis der Landesteilung an die Albertiner.

um 1500 Kurfürst Friedrich der Weise nutzt Altenburg als Residenz.

1511 Georg Spalatin ist Domherr im Georgenstift auf der Burg.

1518 Die Burg wird durch einen Brand zerstört.

1519 Luther weilt das erste Mal auf der Burg.

1546 - 47 Im Schmalkaldischen Krieg wechselt die Altenburg mehrfach den Besitzer.

1547- 54 Es erfolgt ein Wiederaufbau.

1554 Die ernestinischen Herzöge werden endgültig Eigentümer.

1586 Herzog Johann von Sachsen nimmt seinen Wohnsitz auf der Burg und führt umfangreiche Ausbaumaßnahmen durch.

1602 O.g. zieht nach dem Tod seines Bruders in die Weimarer Residenz.

1603 - 72 Das Schloss wird Sitz des eigenständigen Herzogtums Sachsen-Altenburg, auch als Ältere Altenburger Linie bezeichnet.

1611 - 18 Das Schloss wird nicht genutzt.

1618- 48 Im Dreißigjährigen Krieg kommt es zu Plünderungen der Burg.

1650 (52) Unter dem Regentenpaar Friedrich Wilhelm II. und der gebürtig kursächsischen Prinzessin Magdalena Sibylle kommt es zu einer kurzen Blüte höfischer Kunst und Kultur. Nach einem Brand werden auf Grund des Bruderzwistes zwischen Friedrich II. dem Sanftmütigen und Wilhelm III. dem Tapferen das Schloss und die Befestigungsanlagen ausgebaut.

1706 - 44 Die Burg wird durch die Herzöge Friedrich II. und Friedrich III. zum Schloss ausgebaut.

1813 Das Schloss dient nach der Völkerschlacht bei Leipzig als Lazarett. Aus Angst vor Krankheitserregern wird ein Teil der barocken Ausstattung vernichtet.

1826 Der Hildburghäuser Friedrich übernimmt den Altenburger Landesteil und wird erster Herzog von Sachsen-Altenburg, innerhalb der sog. Jüngeren Altenburger Linie.

1864/1868/1905 Großbrände richten beträchtlichen Schäden am Schloss an: Festsaalflügel (1864), südlicher Gebäudekomplex, Prinzenpalais und das Kornhaus (1868), sowie Kirchensaal (1905).

1918 Herzog Ernst II. von Sachsen-Altenburg (* 1871 in Altenburg, † 1955), letzter Regent des Herzogshauses, dankt ab und die Stadt Altenburg nutzt das Schloss.

1920 Das Museum wird im Schloss eingerichtet.

10.4.1943 Das Schloss wird formal vom Herzog Ernst II. an die Stadt übereignet.

1987 Die „Alte Junkerei“ brennt ab, wird aber wieder aufgebaut.

8. Schloss Ehrenberg

04600 Altenburg OT Ehrenberg, Schlossstr. 22

50°57'20.8"N 12°27'31.0"O

Das Objekt liegt auf einem nach drei Seiten steil abfallenden Bergsporn im Südwesten der Ortslage in 207 m üNN.

A 4 Abfahrt Nr. 62 Meerane, B 96 nach Norden bis Zehma, L 2464 bis Mockzig, nach Norden über An der Hohle zur Schlossstr. (16,7 km)

Buslinie 358 Altenburg - Ehrenberg - Mockzig

Baubeschreibung

heute:

dreigeschossiges, schlossartiges Herrenhaus in Form der Neurenaissance (37 x 12 m), mit Ziertürmchen und Treppenturm

dreigeschossiger Südflügel mit Wellengiebeln (8,5 x 20 m)

oktogonaler Turm (Durchmesser ca. 5 m) in der Mitte (aus 13. Jh./ 16. Jh.), mit aufgesetzter Haube (1693)

im Westen der Anlage Teile der spätmittelalterlichen Ringmauer mit zwei runden Bastionen

innerer Mauerring, mit einem weiteren runden Bollwerk

zwei zweigeschossige Wirtschaftsgebäude (je 56 x 12,5 m) mit Walmdach

Hoffläche mit ehemaligen Stallungen und Pächterwohnhaus, Scheune

weitläufige, parkartige Anlage mit Gartenhaus, Springbrunnen und Grotte (19. Jh.) unterhalb des Schlosses

früher:

keine Kenntnisse über mittelalterliche Burg, außer Vorhandensein einer Kapelle an der Südseite, eventuell Burgtürme

Wissenswertes/Nutzung

Das Schloss befindet sich in Privatbesitz und ist von außen zu besichtigen.

Schloss Ehrenberg, Alte Lithografie

Geschichte

um 1200 Ehrenberg wird als befestigtes Objekt im Pleißenland gegründet.

1181 Ein Herinberch könnte ein Patronymium (Burg des Herrn) sein.

1244 (69) Ein Adelsgeschlecht Ehrenberg nennt sich nach der Burg (urkundliche Erwähnung von Sifridus de Herinberc).

1302 O.g. Sohn wird als letzter Ritter des Deutschen Ordens genannt.

1329 Mit dem Aussterben der Burggrafen von Altenburg übernehmen die Wettiner die Lehnsherrschaft über das Pleißenland, damit auch über Ehrenberg.

ab 1329