7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ashera Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

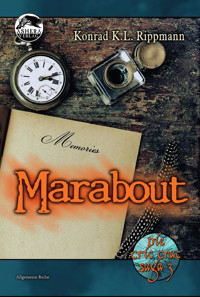

Ein Anruf aus New York elektrisiert Alva und Ben. Hat Samuel Weizfeldt 1939 den Sprung von der BREMEN überlebt? Sie folgen seiner Spur über den Atlantik. Auch Vera ist aktiv. Schneller, als es Luis lieb ist, nutzt sie die Chance, ein Medizin-Projekt in Algerien anzunehmen. Die fremdartige Kultur Kabyliens zieht Vera magisch an und sie begegnet etwas, womit sie am wenigsten gerechnet hätte: der Liebe. Vom kabylischen Hochland über New York, Transatlantik, bis nach Irland und Südfrankreich: Die Familie Carbo-Weizfeldt muss tief in die Geschichte eintauchen, um das Rätsel des Marabout zu lösen – und dabei mächtigen Gegnern trotzen. Mit dem dritten Band schließt sich der Kreis der Cric Crac Saga.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2026

Ähnliche

Table of Contents

Title Page

Impressum

Widmung

Prolog New York Bay, 28. August 1939

1 Port-au-Prince, Haiti, Ende August 2018

2

3 Constantine, Algerien, Oktober 2018

4

5

6

7

8

9

10 New York City

11

12

13 Constantine

14 Transatlantik

15

16 Tipasa

17 Transatlantik

18 Irland

19

20 Clooniffe, Irland

21 Kabylei

22

23

24

25

26

27

28

29 Marabout

30 Cap Ferrat, Südfrankreich, März 2019

31

32

Epilog Berlin, drei wochen später, die Tage nach Ostern

Glossar

Der Autor

Konrad K.L. Rippmann

Marabout

Die Cric Crac Saga 3

Familiensaga

IMPRESSUM

Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wären rein zufällig.

Bisher in dieser Reihe erschienen:

TRANCE – Die Cric Crac Saga 1

SCHUSSFAHRT – Die Cric Crac Saga 2

MARABOUT – Die Cric Crac Saga 3

Erste Auflage im Dezember 2025

Copyright © 2025 dieser Ausgabe by

Ashera Verlag

Hochwaldstr. 38

51580 Reichshof

www.ashera-verlag.net

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder andere Verwertungen – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Verlags.

Covergrafik: iStock

Innengrafiken: Pixabay

Szenentrenner: Pixabay

Coverlayout: Atelier Bonzai

Autorenfoto: Wiebke Suhrbier © 2023

Redaktion: Alisha Bionda

Lektorat & Satz: TTT

Vermittelt über die Agentur Ashera

(www.agentur-ashera.net)

Für Wiebke und Jana, Denise und Alisha

Die Vergangenheit ist nicht tot,

sie ist noch nicht einmal vergangen.

William Faulkner

In der Karibik, in Haiti, dem westlichen Teil von Hispaniola, wird bis heute eine alte Tradition gepflegt: Cric Crac.

Familie und Freunde sitzen abends beisammen. Einer aus der Runde beginnt: „Cric“. Jemand anderes antwortet: „Crac“ – und das Erzählen beginnt. Geschichten aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die miteinander verwoben sind und aus denen wieder neue Geschichten entstehen. So wie diese.

Prolog

New York Bay, 28. August 1939

Sein Atem ging stoßweise, die Knie gaben nach.

Verzweifelt klammerte sich Samuel an den Flaggenstock. Weiter ging es auf der BREMEN für ihn nicht. Unter ihm brodelte das Heckwasser, und vor ihm standen zwei Männer mit gezogenen Waffen. In einer Stunde würde der Riesendampfer am Pier 86 in Manhattan festmachen. Einige Schiffslängen voraus schälten sich die Freiheitsstatue und dahinter die Silhouette der Wolkenkratzer aus dem Nachmittagsdunst. Nah, aber unerreichbar für Samuel. Die bittere Erkenntnis, das Katz- und Mausspiel mit der Gestapo so kurz vor dem Ziel verloren zu haben, traf ihn tief und zerstörte den letzten Rest von Selbstsicherheit. Er hatte sich verkalkuliert. Seine Hoffnung, vom Kapitän gedeckt und im Schwung der internationalen Erste-Klasse-Passagiere von Bord zu kommen, löste sich in Luft auf. Er dachte an Milla. Ihm war keine Zeit geblieben, sie zu benachrichtigen, geschweige denn, sich zu verabschieden. Das war auch besser so, denn er wollte um jeden Preis verhindern, dass sie in sein Unglück hineingezogen wurde.

Eine halbe Stunde zuvor hatte Kapitän Ahrens Samuel zu sich auf die Brücke beordert. „Draußen warten die Herren der Gestapo auf Sie, Herr Weizfeldt.“ Ahrens fuhr leise fort: „Tut mir leid, mein Junge. Der politische Druck aus der Heimat ist zu groß. Ich kann nichts mehr für dich tun.“ Er drückte ihm die Hand und zog ihn nahe an sich heran. „Ich habe die beiden Kerle draußen warten lassen. Eine Minute kann ich dir verschaffen, nicht länger. Ich weiß du kennst dich auf dem Schiff aus. Verstecke gibt es genug. Viel Glück.“ Der Kapitän drehte sich abrupt um und gab ihm dabei Schwung wie ein Swing-Tänzer bei der Drehung.

Blind vor Schmerz und Enttäuschung setzte Samuel mechanisch einen Fuß vor den anderen, stolperte die Treppe hinunter. Dann rannte er los. Die hinteren Decks waren menschenleer. Die Passagiere packten ihre Koffer oder standen weiter vorne und genossen den überwältigenden Anblick der Skyline. Der knappe Vorsprung hatte nicht ausgereicht, um einen Unterschlupf zu finden.

Die Zeit war abgelaufen. Samuel stand am Heck, der Rückweg abgeschnitten. Weil er das Feixen von Heidelbach und Werzer und den Anblick der in der Sonne glänzenden Walther-Pistolen nicht ertragen konnte, sah er hoch zur flatternden Hakenkreuzfahne. Auch kein Trost.

„Samuel Weizfeldt, Sie sind festgenommen wegen Verdachts des Devisenschmuggels.“

Von Heidelbachs säuselnder Aussprache wurde ihm übel. Was waren die Alternativen? Samuel musste wählen: Verhaftung? Vielleicht würde er sich abermals herauswinden können, wie so oft zuvor? Nein, diesmal nicht. Kugel? Sprung? Warum musste ihm das passieren?

Über die Schultern der Männer hinweg nahm er eine Bewegung wahr. Milla. Sie stand zehn Meter weiter bugwärts. Wie kam sie da hin? War sie ihm gefolgt? Ihr Auftauchen unterbrach die selbstmitleidigen Gedanken. Er wusste, es war das letzte Mal, dass er sie sah. „Milla! Ich liebe dich! Lauf weg, sofort!“

Starr vor Staunen konnte Samuel beobachten, wie Milla mit beiden Händen einen der kiloschweren Rettungsringe hochstemmte. Oh Gott, wie stark und schön du bist, wie werde ich dich vermissen!

„Samuel! Spring!“, hörte er sie rufen.

Samuel zögerte.

Für einen kurzen Augenblick zuckten die Köpfe der Beamten herum.

Samuel gab sich einen Ruck, nutzte den unbeobachteten Moment und zog sich am Flaggenmast auf die Reling hoch. Das Hakenkreuz flappte im Wind hin und her und schien nach ihm greifen zu wollen. Angewidert schüttelte er es ab. Sekundenlang fanden seine Gummisohlen festen Halt auf dem hölzernen Handlauf.

„Spring!“ Milla klang fast flehend. Über die Schulter schaute Samuel ein letztes Mal in ihre Richtung, konnte sie aber nicht sehen.

Kräftig stieß er sich ab. Rasend schnell kam das vom Sog der Schrauben aufgewühlte Wasser auf ihn zu. Reflexartig schnappte er nach Luft und schloss die Augen. Das flaue Gefühl des Falls endete abrupt, als er kopfüber die brettharte Fläche durchschlug. Im August hatte die New York Bay mit zwanzig Grad Badetemperatur. Aber der Schock beim Kontakt mit dem Wasser, Druck und enge Kleidung quetschten ihm die Luft aus den Lungen. Er sank immer tiefer und verlor die Orientierung. Die Ohren dröhnten. Er drehte sich im Sog der Schiffsschrauben. Um die Richtung zur Oberfläche zu finden, musste er die Augen öffnen. Zwielicht – dann zerschnitten zwei weiße Blasenspuren die blaugrüne Sphäre um ihn. Schüsse! Samuel wich aus; sein Gegner zeigte ihm damit die Richtung zur Oberfläche. Solange, wie er es aushalten konnte, hielt er sich unter Wasser und kam einige Meter versetzt hoch.

Er durchbrach die Oberfläche, riss den Mund auf, spuckte Wasser und sog die Luft ein, dann wurde er wieder nach unten gezogen. Die Todesangst brachte ihn in einen Zustand extremer Fokussierung. Er hatte den Sprung überlebt, also musste es weitergehen! Jeder seiner schnellen Herzschläge erzeugte einen Lichtblitz im vom Sauerstoffmangel gequälten Gehirn, ein Pulsieren, das ihn wachhielt. Er versuchte, sich zu orientieren. Die BREMEN lag inzwischen hundert Meter voraus und entfernte sich rasch. Samuel brachte seine hektische Atmung unter Kontrolle, dann streifte er Schuhe und Jackett ab, um besser schwimmen zu können. Noch hielten seine Bewegungen die Kälte vom Körperkern ab, aber was wäre, wenn die Kraft nachließ? Nur nicht daran denken. Weitermachen, schwimmen. Während er sich sein Mantra zurechtlegte, lenkte ihn ein orangener Schimmer auf der Oberfläche ab. War es die niedrigstehende Sonne, oder das Nervenblitzen in seinen Augen? Er schwamm in die Richtung, und der Fleck wurde größer.

Ein Rettungsring! Zum ersten Mal seit dem Sprung kam die Erinnerung an Milla zurück. Da schwamm ihr Ring, in Reichweite. Mit neuer Kraft legte sich Samuel auf den Rücken, um von der kurzen, steilen Dünung so wenig wie möglich ins Gesicht zu bekommen. Mit kräftigen Beinschlägen und ausholenden Armbewegungen überwand er die Distanz, drehte sich zurück auf den Bauch, stemmte sich ein Stück aus dem Wasser und hakte mit beiden Armen in den Ring ein.

Er wunderte er sich darüber, wie stabil er im Wasser lag.

„Nicht so stürmisch, mein Herr, den müssen wir uns teilen.“

Der Hustenanfall, der Samuel heimsuchte, kam nicht vom Seewasser. Knapp über dem Rand, von der anderen Seite des Rings blinzelte ihm ein vertrautes Augenpaar zu. „Mir schmeckt das auch nicht, das kannst du mir glauben.“

„Milla?“, krächzte er.

Sie versuchte zu lächeln, brachte aber nur ein schiefes Grinsen zustande. „Schau nicht so entgeistert. Wen hast du erwartet? Deine Contessa?“ Sie klapperte mit den Zähnen. „Was hätte ich tun sollen? Die Kerle haben auf mich geschossen, nachdem sie dich nicht erwischt hatten. Ich sprang dem Ring hinterher und hatte es nicht so weit wie du. Inzwischen bilden wir eine feste Einheit.“ Sie deutete auf den Schal, den sie um die Brust geschlungen und mit dem Ring verknotet hatte.

Samuel war beeindruckt. Er nahm einen Arm vom Ring und streckte ihn zu Milla hinüber. Sie nahm seine Hand und flocht ihr Finger zwischen seine. „Warum bist du mir gefolgt?“

„Dachtest du ernsthaft, ich würde dich aus den Augen lassen, so kurz vor dem Ziel?“ Sie blitzte ihn an. „Ich war die ganze Zeit in deiner Nähe, Sammy. Ich wusste, dass die Gestapo nicht warten würde, bis die Amerikaner die Kontrolle übernehmen. Wie konntest du so naiv sein und denken, der Kapitän würde dich decken? Als ich dich von der Brücke kommen sah, mit den beiden Kerlen auf den Fersen, bin ich hinterher. Dann standest du am Heck. Ich habe den Ring geschnappt und geschrien.“ Sie musste grinsen. „Du hättest dein Gesicht sehen sollen!“ Milla verzog den Mund. „Dein Sprung war nicht schlecht. Dafür war mein Abgang nicht so gelungen. Ich bin mehr über die Reling gepurzelt als gestiegen. Mir tut alles weh. Am Anfang dachte ich, das Wasser ist so nett wie im Wannsee, aber …“

Samuel hangelte sich näher. „Lass mich dich wärmen.“

„Das ist lieb. – Sei vorsichtig, sonst kentern wir.“ Milla stützte ihr Kinn auf den Rettungsring. Sie wischte sich eine Strähne aus der Stirn und schaute sich um. „Überall Schiffe. Wann kommt endlich eines bei uns vorbei?“

In der Tat herrschte Hochbetrieb auf der Bay. Wie sollten sie auf sich aufmerksam machen? Samuel versuchte zu winken, stellte es aber gleich wieder ein, weil es zu viel Kraft kostete. Trotz der sommerlichen Verhältnisse würden sie nicht lange durchhalten. Er presste die Kiefer aufeinander, um das Zähneklappern zu unterdrücken. Und er schluckte die Tränen hinunter, von denen er hoffte, Milla würde sie in all dem Salzwasser nicht sehen. Er versuchte, sich abzulenken, sich an ihr Bad im Swimmingpool zu erinnern, nur einen Tag zuvor, an das warme Wasser, an die Liebesnacht.

„Sprich mit mir, Sammy.“ Milla ließ seine Hand los und versuchte, den Knoten des Seidenschals zu lockern. Samuel sah, dass ihre Finger eine bläuliche Farbe angenommen hatten.

„Wenn wir an Land sind, lade ich dich zum Essen ein, und wir gehen in das kleine Hotel auf der East Side.“

„Allein der Gedanke daran wärmt mich. Ich mache mir nur Sorgen wegen meiner Eltern.“

„Die erleben einige scheußliche Stunden. Dann tauchen wir wieder auf. Und in der Freude überwinden sie schnell den Schreck darüber, dass ich um deine Hand anhalten werde.“

„Ich liebe dich, Sammy.“

Er drängte sich an sie, und sie brachten einen Kuss zustande. Samuel legte einen Arm um Milla. Erschrocken zog er die Hand zurück. „Was ist mit deiner Schulter?“

„Ich fürchte, ich habe sie mir ausgekugelt, als ich auf dem Wasser gelandet bin. Ich hätte nie gedacht, dass das so hart ist.“

„Wir können sie stützen.“ Samuel zerrte sich sein Hemd herunter und faltete ein Dreieckstuch. Er zog es über Millas Kopf und schob behutsam ihren Arm hinein. „Danke, mein Sanitäter, schon viel besser.“

Danach trieben sie wortlos in den Wellen, die in der aufkommenden Abendbrise höher wurden. Samuel spürte, wie der Druck von Millas Fingern nachließ. „Milla?“ Regungslos hing sie in seinem Arm. „Milla!“ Der zweite Ruf wurde vom Tuten der Schiffssirenen verschluckt.

1

Port-au-Prince, Haiti, Ende August 2018

„Bist du bald fertig? Hier bildet sich schon eine Schlange“, brummte Luis, der ins Badezimmer hineinsah.

„Kein Wasser!“, nuschelte Alva. Den Mund voller Zahnpasta drehte sie am Wasserhahn, der außer eines Fauchens nur wenige Tropfen produzierte.

„Halt deinen Kopf zum Fenster raus“, empfahl er ihr.

Draußen goss es in Strömen, wie meistens mitten in der Regenzeit.

Vera drängte sich an ihm vorbei, mit einem großen Krug in der Hand. „Rettung naht.“ Sie füllte Alvas Zahnputzbecher mit Wasser. „Danke Mama. Bin gleich soweit.“

Die Schlange bildete sich täglich. Die Gingerbread-Villa in den Hügeln über der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince bot zwar viel Platz, aber die Familien Carbo und Weizfeldt brauchten ihn auch. Sie waren zu fünft, oder zu sechst, wenn man Dobbie, die quirlige Mischlingshündin, dazuzählte. Und weiterer Zuwachs war unterwegs, Alva erwartete ihr erstes Kind. Das Haus eignete sich optimal für repräsentative Empfänge in den Salons und auf den großzügigen hölzernen Galerien und Terrassen, aber die sanitären Einrichtungen waren knapp und altertümlich. Dazu kamen unberechenbare Unterbrechungen der Wasser- und Stromversorgung, die in der Hurricane-Season zunahmen. Nach zwei Jahren in Haiti hatten sie sich an das landestypische Improvisieren und Problemlösen gewöhnt, aber manchmal nervte es. Besonders dann, wenn es galt, einen Termin einzuhalten. „Alva, es fängt an!“, war Ben aus der Halle zu hören.

„Ja doch!“ Alva gurgelte, stellte den Becher zurück, griff nach der Haarbürste und versuchte, die nassen blonden Locken zu bändigen.

Sie und ihr Mann hatten eine Videokonferenz mit den New Yorker und Berliner Anwälten, die ihnen dabei halfen, die Children‘s Planet Foundation zu gründen. Die Millionen des Weizfeldt-Vermögens ermöglichten ihnen, Kinder zu fördern, die von Krieg und Krisen traumatisiert waren.

Alva war Mitte zwanzig und Ben Anfang dreißig. Die Jugend, ihre Liebe und gemeinsame Ziele gaben ihnen die Energie, ihr neues Projekt voranzutreiben. Alva brachte ihre Erfahrungen als Kunsttherapeutin ein, so wie Ben seine Kompetenzen als studierter Jurist. Aber das reichte nicht aus, eine international aktive Stiftung ins Leben zu rufen. Ben war deshalb in den letzten Wochen zwischen Haiti, Berlin und New York hin- und hergejettet, während Alva in Haiti geblieben und sich um ihr laufendes Projekt gekümmert hatte. Papierkram und Verhandlungen lagen ihr weniger am Herzen als die praktische Arbeit mit den Kindern, die an den Folgen von Gewalt, Hunger und mangelnder Bildung litten. In Haiti war das mehr als willkommen. Das Land wurde gebeutelt von Korruption, Armut und Naturkatastrophen. Die Kunst öffnete den Kindern eine Welt, in die sie ausweichen konnten, und für einige von ihnen bot sich die Chance für eine eigene künstlerische Entwicklung. Alvas junger Star, Benoit Duffaut, hatte es mit gerade sechzehn Jahren sogar bis in die New Yorker Galerie Vévé geschafft, die Denise de Jong, einer Freundin von Alva gehörte.

Sie schüttelte den Kopf, was das Haarchaos nicht verbesserte, schlang sich ein Handtuch darum und stakste mit dem Turban an ihren Eltern vorbei.

„Sieht doch super aus. Die Anwälte werden das für eine typisch haitianische Tracht halten.“

Ihre Mutter, die sich zu Luis ins Bad drängelte, schmunzelte. Beide standen vor dem Spiegel, Ein-Meter-Neunzig-Mann neben Ein-Meter-Achtzig-Frau. Ein schönes Paar. Mit seinem dunkelbraunen, nur an den Schläfen grau melierten, vollen Haar sah Luis jünger aus als Ende fünfzig. Auch Vera war über fünfzig, aber hohe Wangenknochen, lange, blonde Haare und die ausdrucksvollen blauen Augen ließen sie mindestens zehn Jahre jünger aussehen. Luis schaute auf seinen Bauchansatz und merkte irritiert, dass auch ihr Blick darauf ruhte. „Petit Pierre kocht zu gut“, knurrte er entschuldigend.

„Dir fehlt der Ausgleich“, kommentierte Vera grinsend und stieg unter die Dusche. „Das Wasser geht wieder!“

Luis verstand ihre Bemerkung als doppelte Spitze. Er litt unter Bewegungsmangel – und die Affäre mit Antoinette war für ihn wenig schmeichelhaft zu Ende gegangen. Er und Vera hatten sich danach darauf geeinigt, einen Mann für die Arbeit als Koch und Haushälter einzustellen. Die Krise schien bewältigt, hatte in ihrer Beziehung aber tiefe Spuren hinterlassen. Nicht, dass Luis einen besseren Ausgang verdient hätte, sein Verhalten sowohl Antoinette als auch Vera gegenüber war unterirdisch gewesen.

Sein Hang zum Selbstmitleid brach durch, und er blickte melancholisch in den Spiegel, vor dem er jetzt allein stand. „Wo soll ich denn hin mit meiner Energie? Für Sport ist es zu heiß, am Schreibtisch werde ich die Pfunde nicht los, und eine anstrengende Feldstudie ist nicht in Sicht.“

„Mein armer Schatz“, kam es aus den Dampfwolken der Dusche hervor. „Du kannst deiner Mutter im Garten helfen.“

Das fehlte noch. Auch dort würde er den Kürzeren ziehen. Lucie, mit achtzig Jahren noch sehr rüstig, war es nach dem Tod ihres Mannes zu langweilig in der riesigen Villa in Dahlem geworden, und so war sie zur Familie nach Haiti gezogen. Ihr grüner Daumen funktionierte auch unter tropischen Bedingungen, und statt Rosen wie im Berliner Garten, züchtete sie hier Orchideen. Eine sensible Arbeit, da würde Luis mit seinen beiden linken Händen nur Unheil anrichten.

Luis Carbo war Wissenschaftler, der in der Ethnomedizin einen internationalen Ruf hatte. Die Erfolge entsprangen nicht nur seinem Forschergeist, sondern der Zusammenarbeit mit Max Beauvais, dem charismatischen Führer der Vodou-Religion auf Haiti. Die beiden Männer verband eine innige Freundschaft, und Luis verdankte dem indigenen Arzt und Priester auch seine eigene seelische Kraft und Gesundheit. In einer Lebenskrise hatte er ihm beigestanden und ihm mit seinen Trancetechniken zu neuer psychischer und körperlicher Kraft verholfen. Ohne die hätte er die Folgen der Schussverletzung nicht überwunden. Luis strich sich über die wulstigen Narben an seiner Brust und der linken Schulter.

Vera kam aus der Dusche und schlang die Arme um ihn. „Das Wasser ist schon wieder aus. Aber ich bin so schön nass, das reicht für dich mit.“ Sie griff nach einem Handtuch und rubbelte beide ab.

Luis zuckte zusammen, als sie die Narben berührte, aber er genoss den intimen Moment. Sein Smartphone klingelte. „Wo ist das verdammte Ding?“

Vera zog es mit spitzen Fingern aus der Tasche seines Bademantels und reichte es ihm. „Vivica, per Facetime.“

Vivica Malberg war die Verbindungsfrau zu Luis’ Universität, dem schwedischen Karolinska-Institut.

Mit einem schiefen Grinsen nahm Luis das Gespräch an, drückte aber die Bildfunktion weg. „Ich weiß, du wirfst gerne einen Blick in unseren exotischen Haushalt, Vivica, aber wir kommen gerade aus der Dusche.“

„Oh, entschuldige, Luis. Dann rufe ich später an. Ich habe gute Neuigkeiten.“

„Wie soll ich da widerstehen?“ Er seufzte. „Schieß los.“

„Dein Antrag wurde heute Vormittag von der Kommission einstimmig durchgewunken. Du bekommst das volle Budget. Und die Pharmaindustrie bleibt draußen.“

Luis’ Augen leuchteten auf. „Hervorragend! Auf dich ist Verlass.“

„Ich liebe dich auch. Grüß Vera.“

„Mach ich, sie steht neben mir im Bad.“

„Dachte ich mir. Das nächste Mal möchte ich wieder live in euer Tropenparadies gelassen werden.“

„Du verpasst nichts. Das Wasser wurde abgestellt.“

„Nimm Trockenshampoo.“ Sie beendete das Gespräch.

„Vivica!“ Vera grinste. „Flirty wie immer.“

„Kein Grund zur Eifersucht. Ihr Mann ist zwanzig Jahre jünger als ich und schwedischer Rudermeister.“ Luis legte seine Haarmähne in den Nacken und flocht sie zu einem Zopf zusammen.

Vera küsste ihn auf den Mund und lieh ihm ein Haargummi. „Aber er ist blond und langweilig und nicht wuschelig und wild wie mein Pirat der Karibik hier.“

Nach dem Frühstück saß Luis im Arbeitszimmer und starrte aufs Smartphone. Sollte er im Büro anrufen und dem Team die gute Botschaft verkünden? Nein, das musste er persönlich tun. Er zog die Schreibtischschublade auf und griff nach dem Autoschlüssel.

Ein starker Geruch nach Heilkräutern, Rost und getrocknetem Blut schlug ihm entgegen. Neben dem Schlüssel lag ein dunkel glänzendes Bündel. Den Fetisch hatte ihm Max Beauvais gewidmet. Das Konglomerat aus Pflanzenteilen, Stoff und einer messerscharfen Eisenklinge war mit angetrocknetem Hühnerblut überzogen.

Das Opfer war für Ogoun Ferraille bestimmt. In der aggressiven Zeremonie sechs Monate zuvor, die einen tiefen Einschnitt in Luis’ Leben hinterlassen hatte, hatte Max ihn mit dem Vodou-Heiligen vereint. Die Erinnerung daran ließ ihn schaudern, aber mehr noch der Gedanke, wie es ihm ohne diese Kraft ergangen wäre. Er registrierte die hellen Reflexe neben dem düsteren Fetischbündel. Die Taschenuhr, die er in Genf abgeholt hatte, von Breguet frisch restauriert und, eingelassen zwischen zwei Acrylplatten, ein kaum zentimetergroßes weißgoldenes Plättchen. Nur mit einer Lupe war darauf der Grundriss des Marabout, des Grabmals im algerischen Hochland zu erkennen. Man hätte die feinen Linien glatt übersehen, wenn nicht der Brillantsplitter einen Ort darauf hervorheben würde …

Abrupter, als er es beabsichtigte hatte, schob Luis die Schublade zu und verließ das Zimmer.

Der fünfzig Jahre alte Diesel des Peugeot 404 nahm nur zögernd die Arbeit auf. Die ölig-schwarze Abgaswolke änderte allmählich ihre Farbe in Blaugrau, als Luis das Auto den Hügel hinuntersteuerte. Er liebte den alten Wagen, der, ähnlich wie seine kubanischen Brüder drüben auf der anderen Seite der Windward Passage, seit Jahrzehnten treuen Dienst tat. Am Fuß des Hügels trat Luis gleichzeitig Kupplung und Bremse und ließ den Peugeot ausrollen. Die Motorbremse benutzte er nicht mehr, seitdem er damit dichten Qualm und schlagende Geräusche in den Tiefen der Mechanik erzeugt hatte.

An der Kreuzung zum Boulevard Jean Jacques Dessalines fädelte er sich in den immerwährenden Stau in Richtung Zentrum ein. Von der breiten Zufahrtsstraße ließen sich die Bergzüge überblicken, die wie hintereinander gestaffelte, graue Wälle Port-au-Prince umgaben. Nur einer der Hügel stach mit seiner bunten Hüttenkulisse hervor, seit Präsident Michel Martelly, ein ehemaliger Popsänger, sie anmalen ließ. Ihm hatten die schmutzigen Wände der Slums nicht gefallen, und jetzt schimmerten die Pastelltöne der Cité Jalousie zart durch den Morgendunst. „Urbanes Botox“, murmelte Luis. Er überquerte die Place du Marron Inconnu. Luis liebte das eindrucksvolle Denkmal des unbekannten Sklaven, der sich im August 1791 als Erster von den Ketten der französischen Kolonialherren befreit hatte. In der linken Hand hielt er eine Conch und blies hinein; der klagende, durchdringende Ton aus dem Panzer der Meeresschnecke verbreitete damals den Ruf zur Revolution auf der ganzen Insel. Die rechte Faust umklammerte fest den Griff einer Machete. Sofort kam die Erinnerung an den schwertschwingenden Ogoun Ferraille zurück.

Er erreichte sein Ziel in der Rue Lamarre, einen Block hinter dem Platz, und stellte das Auto auf dem Hof ab.

Luis betrat das Büro, dessen Eingang im Schatten der Arkaden eines Handelshauses aus dem 18. Jahrhundert lag. Als eines der wenigen Gebäude im Zentrum von Port-au-Prince hatte es das Erdbeben von 2010 fast unbeschadet überstanden.

„Bonjour Chef, kouman yè?“ Pierrette, die Assistentin, empfing ihn freundlich, doch mit einem vielsagenden Blick in Richtung der beiden Mitarbeiter, die hinter ihren Bildschirmen sehr beschäftigt taten.

„Pas pi mal“, antwortete er auf Kreolisch. „Sitzung in meinem Büro in fünf Minuten.“

„Schlechte Laune, Chef?“

„Hört sich das so an?“

Luis und die drei Haitianer trafen sich an dem runden Tisch.

„Vivica hat angerufen“, entfuhr es André. Pierrette warf ihm einen warnenden Blick zu. Luis wunderte sich, dass sie an ihm vorbei sein Team informierte. Bis auf eine emporschnellende Braue ließ er sich nichts anmerken. „Keine Angst, Chef, Vivica hat nichts verraten. Sie meinte, du würdest gute Nachrichten für uns haben.“ André behielt seinen vorwitzigen Ton bei. „Sie sagte nur, dass sie einen alten Vorschlag von uns aufgegriffen haben und ein Immunologen-Team rüberschicken wollen. Es soll bei Max Beauvais‘ Patienten Herz-Kreislauf und Zellparameter messen, unter Einfluss der Trance. Die haben die Technik, die uns fehlt, um die physiologische Wirkung von Vodou nachzuweisen. Sie bringen sogar ein transportables Labor mit, um von den lokalen Einrichtungen unabhängig zu sein.“

Luis beschloss, seine muffelige Stimmung abzulegen, das hatte er inzwischen gelernt. „Großartig! Ja, es stimmt. Mit den Projekten und dem Budget, das Vivica mir heute Morgen angekündigt hat, sind wir mindestens für die nächsten beiden Jahre ausgelastet und durchfinanziert.“

Luis entging das Blitzen in Andrés Augen nicht. Er kannte den begabtesten und ehrgeizigsten seiner Mitarbeiter genau. Bestimmt versprach er sich eine Projektleitung davon. Und warum nicht? Luis war in der Lage, Aufgaben zu delegieren, und er musste es nicht bereuen, wie sich in den Wochen seiner Abwesenheit gezeigt hatte. Unterstützt von Max Beauvais war seine Truppe als eines der wenigen ausländischen Ethnologen-Teams eingeladen worden, das höchste Vodou-Fest zu dokumentieren: Die Zeremonie von Saut d’Eau, in den Bergen, unter den Kaskaden des Wasserfalls.

„Aber das durfte bisher niemand filmen, von einigen Schnappschüssen und wackeligen You-Tube-Videos abgesehen“, hatte Pierrette eingewandt. Schon damals hatte André die Bedenken fortgewischt und die Führung übernommen.

Luis blickte in die Runde und nickte. Es lief – auch ohne ihn.

Deshalb beschloss er am frühen Nachmittag, seinen Arbeitstag vorzeitig zu beenden.

Auf dem Rückweg stoppte er vor dem Straßenstand der Fischer von Carrefour und kaufte zwei Langusten. Die kugeligen Augen der Schalentiere schienen noch weiter hervorzutreten, als sich der Kofferraumdeckel über ihnen schloss. Zu Hause angekommen, rief er nach Petit Pierre. „Schau mal, mein Kleiner. Reicht das für alle zum Abendessen?“

„Für einen Meeresfrüchte-Cocktail, vielleicht.“ Der Mann, der sich im Widerspruch zu seinem Namen an Umfang und Körpergröße durchaus mit Luis messen konnte, blinzelte missbilligend. „Monsieur Max und Madame haben sich für heute Abend angekündigt. Wenn es recht ist, serviere ich als Hauptgang Ziegenragout mit Auberginen.“

„Das passt doch. Und die Beauvais sind immer willkommen!“ Luis drückte ihm die Langusten in die Hand und ließ ihn stehen. Er konnte seine manierierte, butlerhafte Art nicht leiden.

2

Petit Pierre hatte den langen Tisch auf der Terrasse gedeckt. Die milde Abendluft ließ die Kerzen in Ruhe. Der aufsteigende Dunst des Nachmittagsregens gab ihrem Licht ein Halo, das die sieben Gesichter einschloss. Max und seine französische Frau Marianne hatten Lucie in ihre Mitte genommen. Glücklich parlierten sie über Paris.

„Das ist in der Tat unser Ziel“, griff Max das Thema auf und wandte sich an Luis und Alva. „Eure Erlebnisse in Frankreich haben in Marianne den Wunsch, ihre Heimat wiederzusehen, unwiderstehlich werden lassen. In vier Wochen geht’s los. Wir werden einige Monate unterwegs sein.“

„Und wer kümmert sich um den Hounfort?“ Luis sprach ihn auf die Vodou-Gemeinde an. Max war nicht nur Seelsorger für die Menschen in der Region, sondern der Führer des Vodou in ganz Haiti.

„Lionel wartet schon lange auf seine Chance. Er vertritt mich auch im Priesterrat.“

Luis entfuhr ein grunzendes Geräusch.

Max sah ihn an. „Was sagtest du, Luis?“

„Nichts, ich habe mich verschluckt. – Ich dachte nur: Noch jemand, der ersetzbar ist.“

„Wie meinst du das?“

„Ich durfte heute erleben, wie sich meine Nachfolge fast von allein regelte.“

Max lachte schallend. „Du sprichst von André? Der hat Power und schreckt vor nichts zurück. Am Saut d’Eau tanzte er mit den Priesterinnen und hielt ihnen die Kamera in die Augen, als sie in Trance fielen. Klingt nicht sympathisch, hat er aber sehr geschickt gemacht. Die Hounsis sagten später, er sei ihnen nicht aufgefallen. So muss ein Ethnologe sein!“

„Du kannst ihm ja ein Zeugnis schreiben.“

„Warum sagst du das so säuerlich? Mache ich gerne.“

„Sei froh, dass du jemanden wie ihn an der Seite hast“, bekräftigte Vera.

„Na super, dass ihr euch einig seid.“ Luis pfefferte die Serviette auf den Tisch und stand auf. „Ich hole den Barbancourt.“

„Geht das schon wieder los?“ Alva schaute ihrem Vater hinterher, als der mit eingezogenem Genick im Salon verschwand.

„Ich weiß nicht.“ Vera runzelte die Stirn. „Aber ich würde im Moment keinen Streit mit ihm anfangen.“

Alva schüttelte den Kopf. „Hatte ich auch nicht vor. Es ist nur …“

„Luis scheint immer noch im Verarbeitungsprozess zu sein“, versuchte Max die Reaktion seines Freundes zu erklären.

„Kann sein.“ Alva spitzte die Lippen. „Und wieder zieht er die ganze Aufmerksamkeit auf sich.“

„Sprich nicht so respektlos über deinen Vater.“ Alva zuckte unter der Zurechtweisung zusammen. Versöhnlicher fuhr Vera fort: „Aber vielleicht können wir uns zur Abwechslung mal auf ein gemeinsames Ziel einigen.“ Jetzt hatte sie die Aufmerksamkeit der Runde. „Warten wir bis zum Dessert.“

Das verringerte die Spannung nicht, und alle warteten ungeduldig, bis Luis mit dem Rum zurückkam und Petit Pierre die frische Ananas mit dem aromatischen Alkohol flambierte. Die blauen Flammen züngelten hoch bis zur Decke der Veranda, wo Cocotte das Feuerwerk kommentierte: „Zu Hilfe, Hilfe, sonst bin ich verloren!“ Flügelschlagend verließ der Papagei seine Schaukel und rettete sich in Richtung Salon, wo sein pagodenartiger Käfig ihn aufnahm. Dobbie verfolgte ihn bellend. Die Hündin und der stolze Vogel waren bisher keine Freunde geworden.

Marianne schaute ihm hinterher. „Mozart? Charmant!“

„Meine Lieblingsoper“, bestätigte Vera und gabelte nach einem Stück Ananas.

Für einen Moment genossen alle schweigend das Aroma der reifen Frucht und den Karamellton, den Feuer und Rum darübergelegt hatten.

Alva war als Erste fertig und schob den Teller zurück. „Köstlich!“

Lucie betrachtete sie kritisch. „Verträgt sich Rum denn mit deiner Schwangerschaft?“

Alva seufzte. „Sei nicht so streng, Oma. Der Alkohol ist doch verbrannt.“ Sie wechselte das Thema. „Mama, was war das mit dem gemeinsamen Ziel?“

Luis blickte zwischen den beiden hin und her. „Habe ich was verpasst?“

Vera schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und brachte die Kristallgläser zum Klirren. „Nein, hast du nicht, Luis. Und du Alva, halt dich zurück, jetzt bin ich dran.“

Sechs Köpfe zuckten herum, selbst Dobbies gespitzte Ohren wandten sich ihr zu.

„Wie wäre es, wenn wir umziehen? Habt ihr Lust auf ein neues Abenteuer?“

Luis ließ den Löffel sinken. „Umziehen? Wohin?“

„Nach Algerien!“

Später, im Bett, legte Vera ihren Kopf in Luis’ Armbeuge. Sie lagen nackt auf den Laken. Der Dunst der Regenzeit gab die Wärme auch in der Nacht kaum ab, und der Ventilator über dem Bett spendete nur wenig Kühlung. Vera legte ihre Hand auf seine Brust. „Dein Herz schlägt schnell.“

Luis gab ihr einen Kuss. „Ist das ein Wunder?“

„War ich zu wild?“

„Nein.“ Das war eine kleine Lüge, denn Luis spürte schon seit Längerem, dass Veras Vitalität seiner überlegen war. Und ihre Entschlussfreudigkeit. „Dein Plan beschäftigt mich.“

„Wieso mein Plan? Ich setze nur das um, was Alva und du angezettelt haben. Beim Cric Crac an Max‘ Lagerfeuer war es ein Thema. Und seit du aus Genf zurück bist, mit der Uhr und dem Goldplättchen.“

„Wir wissen nicht, ob Karims Gold wirklich dort ist. Und existiert der Marabout noch? Alva hat begonnen, zu recherchieren …“

„… ohne Ergebnis, ich weiß. Aber das heißt gar nichts.“ Vera stützte sich auf die Ellenbogen und betrachtete Luis. „Was bist du so defensiv? Damals am Strand warst du Feuer und Flamme.“

„Vielleicht sah das im Schein der brennenden Kokosnussschalen nur so aus. Aber es stimmt, ich meinte sogar, dass Algerien etwas für dich sein könnte. Du sprichst arabisch …“

„Und ich liebe die Kultur der Berber, wie du weißt. Trotzdem war es eher ein spontaner Akt, dass ich heute Helga angerufen habe.“

Helga Brunner war in der Leitung der GMZ, der Gesellschaft für Medizinische Zusammenarbeit. Die GMZ war auch Trägerin verschiedener Medizinprojekte in Haiti und damit Veras Auftraggeberin.

„Wir sprachen über dies und das. Und ob du es glaubst oder nicht, war sie es, die auf Algerien kam. Sie klagte darüber, dass es fast unmöglich ist, die Projekte dort zu besetzen. Aktuell ist die islamische Welt als Arbeitsplatz eher weniger attraktiv, besonders für Frauen, und Algerien gilt als nicht wirklich sicher.“

„Das ist Haiti auch nicht.“

„Eben, mein Schatz. Das hat uns noch nie gestört.“ Vera lächelte und schob Luis eine grau melierte Haarsträhne aus der Stirn. „Konkret gibt es drei Projekte, die nicht besetzt sind, in den Städten Algier, Oran und Constantine.“

„Constantine? Das ist nicht weit weg vom früheren Gut der Lucianis und …“

„… vom Marabout. Genau. Und abgesehen davon – das Projekt interessiert mich wirklich. An einer Klinik wird die Geburtshilfe neu strukturiert. Die Zahlen sind hoch, aber es gibt Qualitätsprobleme, deshalb sollen Ausbildung und wissenschaftliche Dokumentation verbessert werden. Anders als hier wäre ich weniger als Ärztin, sondern als Organisationsentwicklerin gefragt.“

„Aber dann werden dir die schreienden Babys fehlen, die gleich nach der Geburt nach dir genannt werden?“

Vera kniff ihn in die Brustwarze. „Sei nicht so frech.“ Sie grinste ihn an. „Vielleicht – aber ich könnte auf den Stress und die vielen Dienste gerne verzichten. Zumindest für einen Weile.“

„Und dafür durch die Gegend stromern, auf der Suche nach dem Marabout. Unterschätzt du nicht die Gefahren?“

„Ich habe Helga danach gefragt. Ja, es gibt Risiken. Aber in Constantine und Umgebung verlaufen die Projekte seit Jahren ungestört. Und außerdem seid ihr ja bei mir, zumindest nach ein paar Wochen.“

Luis stöhnte und ließ seinen Kopf auf das Kissen sinken. „Dann geht es wieder los. Du auch noch! Vorhin hatte ich gehofft, dass Alva dagegen wäre, so beschäftigt und schwanger, wie sie ist.“

„Du kennst doch die Abenteuerlust deiner Tochter.“

Luis grunzte. „Ben hat vielleicht geguckt.“

„Seinen Mund auf- und zugeklappt …“

„… aus dem nichts kam.“ Luis schüttelte den Kopf, und es raschelte auf dem Bezug. „Alva und du. Ich erlebe hier ein Déjà-vu nach dem anderen!“

„Weibliche Intuition hat dir aber in letzter Zeit nicht geschadet, oder?“

Luis peilte Vera über seine Nasenspitze an. „Schon möglich.“

„Sogar Dobbie kannst du dazurechnen. Ohne ihr Eingreifen …“

„Erinnere mich nicht daran“, stöhnte Luis und hob abwehrend die Arme. Er sah die auf ihn gerichtete Waffe und Dobbies spitze weiße Eckzähne, wie sie sich in Heidelbachs Hand gruben.

Vera kuschelte sich in Luis’ Achselhöhle. „Lass uns darüber schlafen und nicht nur eine Nacht. Das will alles wohl überlegt sein. Ich bin nicht unbedingt der Draufgängertyp, das weißt du.“ Luis küsste ihr Haar. Warum roch es nach Feuerstein? Als Kind hatte er schwefelgelbe Funken aus den Keilen geschlagen, durfte sich dabei aber nicht erwischen lassen. Es war viel zu gefährlich auf dem von Piniennadeln bedeckten Waldboden hinter der Madrague. Er war eingeschlafen, bevor er den Gedanken zu Ende führen konnte.

3

Constantine, Algerien, Oktober 2018

Vera schloss die Augen.

Auf der Netzhaut hatte sich ein überirdisches Muster eingebrannt. Städte, die im Wind trieben, verbunden und gesteuert von filigranen, pulsierenden Adern. Das Bild entsprach dem, was sie hörte: oben das Brausen der Thermik, von den Tälern hinauf in die Hügel, das Summen des Feierabendverkehrs, tausendfache Reflexe der Abendsonne auf den Hausfassaden; unten Stille und die Dunkelheit abgrundtiefer Schluchten.

So oft wie möglich besuchte Vera diesen Punkt am östlichen Ende der El Kantara Brücke.

Obwohl die dramatische, karge Berg-und-Stadt-Landschaft völlig anders war als die weite, tropische Bucht von Port-au-Prince, dachte sie hier am intensivsten an Haiti und die Familie. Vielleicht lag es an der Exponiertheit des Ortes. Trotz des Gewimmels um sie herum fühlte sie sich seltsam geborgen und bei sich.

„Aimez-vous la vue? – Lieben Sie den Anblick?“

Vera hielt sich am Geländer der Brücke fest und sah sich suchend um. Der Mann, der die Frage gestellt hatte, stand ein Stück entfernt von ihr. Als sie sich zu ihm umdrehte, machte er nur zögernd einen Schritt auf sie zu, als ob er respektvoll Abstand halten wollte. „Schönheit ist etwas anderes“, beantwortete er seine Frage selbst.

Vera blinzelte in die tiefstehende Oktober-Sonne, die über die Schulter des Mannes schien und seine schlanke Silhouette noch schmaler aussehen ließ. Ein Unbekannter, der sie ansprach? Die Stimme war tief und wohlklingend und das Französisch akzentfrei. Trotzdem antwortete sie auf Arabisch. „Ich weiß nicht, ich kann sie nicht sehen.“ Sie kniff die Augen weiter zusammen.

„Madame, ich meine die Stadt.“

Vera schüttelte den Kopf und lächelte. Wollte er mit ihr flirten? Sie wandte sich wieder dem Panorama zu. „Ich auch. Ich komme fast jeden Tag hierher, aber ich habe immer noch nicht begriffen, was ich da vor mir habe.“

„Beschreiben Sie es mit Ihren Worten“, schlug er vor, blieb aber auf Distanz.

„Die Szenerie eines dystopischen Films. Als ob ein gewaltiges Beben die Erde zerrissen und in einzelne Plateaus aufgeteilt hätte. Aus den Felsplatten wächst eine Kombination aus französischer Großstadt und arabischem Souk. Dazwischen spannen sich Brücken, kühne Konstruktionen, die sich an den Hangkanten festkrallen und gegen den Wind stemmen. Die Menschen sind in Eile, als ob das ganze Gebilde fragil wäre und einstürzen könnte, und sie deshalb möglichst rasch an ihr Ziel kommen wollen.“

„So habe ich das noch nie gehört.“ Der Mann stand jetzt seitwärts zur Sonne, und Vera konnte mehr von ihm erkennen. Sein Gesicht war schmal, wie die gesamte Statur, die Stirn hoch, das dichte schwarze Haar glatt zurückgekämmt. Die Wangenknochen wurden auf beiden Seiten betont durch kleine, parallel verlaufende Narben. Die Spitze der großen Nase wurde von der Sonne beschienen, wohingegen seine Augen im Schatten lagen, ebenso wie Mund und Kinn, die von einem schwarzen Bart umrahmt wurden.

„Um Ihre Frage zu beantworten …“ Das Knattern eines Mopeds unterbrach Vera. „… schön? Ich weiß nicht, was Sie von Schönheit erwarten. Ich finde, das beschreibt es kaum. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich etwas ähnlich Überwältigendes gesehen habe.“

Der Mann nickte. „Überwältigen soll sie, das trifft es!“ Aus den tiefen Augenhöhlen kam ein Blitzen. „Cirta, das heutige Constantine, ist die Stadt von Massinissa, dem legendären Berberkönig.“

„Der erst die Römer das Fürchten lehrte und ihnen dann half, Karthago zu unterwerfen?“

Er verbeugte sich leicht. „Madame kennt sich aus in Geschichte.“ Der Wind nahm zu, auch er hielt sich mit einer Hand am Geländer fest. Mit der anderen machte er eine Geste wie ein Dirigent vor großem Orchester. „Alles hier, von den Viadukten bis zu den Türmen und Tempeln auf den Klippen drückt Macht und Herrschaft aus.“ Er hob die Stimme, um eine vorbeifahrende Lastwagenkolonne zu übertönen. „Nur die Araber…“ Plötzlich ließ der Lärm nach, und er sprach leise weiter: „Nur die Araber waren stärker.“

„Warum erzählen Sie mir das?“, fragte Vera. „Sind Sie Berber?“ Der uralte Konflikt zwischen den kabylischen Stämmen und den arabischen Eroberern war ihr bekannt. Erstaunlich war nur, dass jemand auf offener Straße darüber sprach. Vielleicht, weil das Verkehrschaos sie abschirmte?

Er entfernte sich den einen Schritt, den er auf sie zugegangen war. „Entschuldigen Sie. Ich hatte den Eindruck, es würde Sie interessieren. Madame …“ Mit einem knappen Nicken wandte sich der Mann ab und wurde vom Strom der Passanten fortgetragen in Richtung Altstadt.

Vera blickte ihm hinterher. Weniger als die Worte blieb ihr die Reaktion in Erinnerung, als sie ihn nach seiner Herkunft gefragt hatte. Er hatte sich aufgerichtet. Die hellgrauen Augen waren weit geöffnet und schlossen sich nicht vor den Sandkörnern, die der Wind vor sich hertrieb.

Vera folgte ihm über die Brücke, aber er war längst in der Menge verschwunden. Trotzdem heftete sie den Blick auf das gegenüberliegende Ende, auch, um nicht in die zweihundert Meter tiefe Schlucht des Oued Rhumel hinunterzusehen.

Ein Stück weiter, in der Casbah, bei einem Gemüsehändler am Boulevard de la Belgique, kaufte sie Auberginen, Tomaten, Paprika, Zucchini und ein Glas der scharfen Harissa-Sauce, alles Zutaten für ein traditionelles Couscous. Fehlte nur noch eine Beilage, die es gleich nebenan bei Abdelhamid gab. In den vier Wochen, die sie mittlerweile in Constantine war, hatte Vera ihre Stammläden gefunden.

„Ca alors, Professeur“, kommentierte der Metzger, als er die zwei Hähnchenschenkel einwickelte. „Das sieht nach einem ausgiebigen Diner aus.“

„Für mich ist es das.“ Vera lächelte und warf einen entschuldigenden Blick erst auf ihn, dann auf die anderen Kunden, die hinter ihr warteten und sie mit einer Mischung aus Neugier und Mitleid musterten. „Aber bald kommt mein Mann dazu.“

„Also Schluss mit der Hühnerkeule und den zwei mageren Merguez pro Woche?“, freute sich Abdelhamid.

„Absolut, er ist ein Fleischesser.“ Vera zahlte, hielt den Leinenbeutel auf, und der Metzger platzierte das kleine Paket auf dem Gemüse. „Bon appétit, Madame Carbo, et bonne soirée.“

Sie verließ den Laden, vor dem sich die Schlange verlängert hatte. Vieles wurde in Algerien zentralistisch verwaltet und verteilt, was sich nicht immer positiv auf Menge und Qualität auswirkte. Wenn irgendwo besonders gute Ware angeboten wurde, sprach sich das schnell herum.

Vera ging den Boulevard weiter hinauf und erreichte nach hundert Metern die Station Tatache Belkacem der Télécabine de Constantine. In den Alpen wäre die Liftanlage mit den eiförmigen Kabinen nichts Besonderes gewesen, hier wirkte sie exotisch. Eine U-Bahn würde in der zerklüfteten Stadtlandschaft von Constantine nicht funktionieren. Aber einfach über die Häuser- und Naturschluchten hinwegzuschweben, war eine geniale Idee – nicht der Stadtverwaltung, sondern der Regierung in Algier. Auch Transportfragen wurden in Algerien zentral gelöst. Das störte die Menschen in Constantine nicht, zehn- bis fünfzehntausend Passagen pro Tag ließen keinen Zweifel an der Akzeptanz. Am azurblauen Schalter löste Vera das Ticket, danach stand sie wieder Schlange.

Es dauerte eine Viertelstunde, bis sie ihre Kabine bekam. Am späten Nachmittag war es besonders voll, aber es gelang Vera, einen der acht Sitzplätze zu ergattern. Nach dem fünfzehnten Passagier schloss sich die Tür automatisch, und mit dem typischen Seilbahn-Ruck wurden sie aus dem Dunkel der Station in die gleißende Helligkeit hinauskatapultiert.

Vera musterte die Mitfahrenden.

Männer in Anzügen mit müdem Gesichtsausdruck, manche mit Aktentaschen auf dem Schoß, Frauen mit prallgefüllten Einkaufsnetzen in der einen Hand und einem Kind an der anderen. Auch hier unverhohlene Blicke auf die offensichtlich fremde Frau mit den schulterlangen, blonden Haaren und dem hellgrauen, gut geschnittenen Hosenanzug. Vera konnte damit umgehen und nickte freundlich in Richtung der dunklen Augenpaare. In der kurzen Vorbereitungsphase auf ihren Einsatz in Algerien hatte sie von zunehmenden islamistischen Aktivitäten und frauenfeindlichem Verhalten gelesen. Davon spürte sie bisher nichts. Im Gegenteil fand sie die Männer zurückhaltend und die Frauen selbstbewusst und direkt in ihrem Auftreten. Einige trugen Kopftuch, wenige den Schleier; auch darin unterschied sich das Straßenleben kaum von dem einer französischen Großstadt. Wenn nicht die Landschaft wäre. Vera saß am Rand der Sitzbank, direkt neben der gewölbten Glasfläche. Es war wie zuvor auf der Brücke, nur extremer. Kaum hatte die Kabine die Station an der dicht bebauten Altstadt verlassen, überquerte sie die Kante. Der schmale, mit Palmen, Olivenbäumen und Oleander bestandene Streifen brach ab in einen abgrundtiefen Canyon, in dessen Schatten der Fluss nicht zu erkennen war. Vera kannte das unverwechselbare flaue Seilbahngefühl bisher nur vom Wintersport. Sie dachte an Luis und dessen Begeisterung fürs Skifahren. Sie freute sich darauf, ihm bald die Bahn zeigen zu können. Ihr fiel auf, dass sie lange nicht an ihn gedacht hatte.