Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SPIEGEL-Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Er war einer der letzten Zeugen der Nazi-Gräuel - und Deutschlands berühmtester Literaturkritiker. SPIEGEL-Titel und -Gespräche aus 25 Jahren erinnern an sein Leben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 184

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

4,6 (16 Bewertungen)

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser

Der Kritiker der Deutschen

Erinnerungen an Marcel Reich-Ranicki

„Die Liebe ist das zentrale Thema“

Zitate aus den SPIEGEL-Gesprächen mit Marcel Reich-Ranicki von 1989-2013

Der Typ vom anderen Stern

Reich-Ranicki und das Fernsehen

„Ich wollte mich durchsetzen“

SPIEGEL-Gespräch mit dem Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki über seine lebenslange Rebellion und die Leidenschaft für Verrisse

„Das Glück des Staunens“

SPIEGEL-Gespräch mit Marcel Reich-Ranicki über den Abschluss seines Kanons

„Ich bin bisweilen boshaft“

SPIEGEL-Gespräch mit Marcel Reich-Ranicki über literarische Helden, seinen Zwist mit Joachim Fest und sein Verhältnis zum Tod

Arche Noah der Bücher

Marcel Reich-Ranickis Auswahl der wichtigsten Werke deutschsprachiger Dichtung

„Literatur muss Spaß machen“

Marcel Reich-Ranicki über einen neuen Kanon lesenswerter deutschsprachiger Werke

Ritterschlag für den Außenseiter

SPIEGEL-Gespräch mit Marcel Reich-Ranicki über den Erfolg seiner Memoiren

„...und es muß gesagt werden“

Marcel Reich-Ranicki über den Grass-Roman „Ein weites Feld“

Der Herr der Bücher

Marcel Reich-Ranicki - vom Kritiker zum Fernsehstar

„Kritiker sind einsam“

SPIEGEL-Gespräch mit Marcel Reich-Ranicki über die deutsche Gegenwartsliteratur

„Ich habe manipuliert, selbstverständlich!“

SPIEGEL-Gespräch mit dem „Literaturpapst“ Marcel Reich-Ranicki

Vita

Marcel Reich-Ranicki (1920 - 2013)

Impressum

Marcel Reich-Ranicki (1920 bis 2013)

„Der Kritiker der Deutschen“

SPIEGEL-Titel

und -Gespräche

aus 25 Jahren

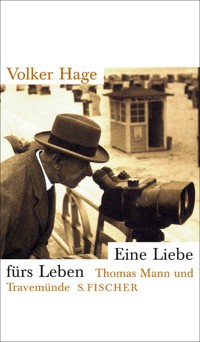

mit einem Vorwort von Volker Hage

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

vier Titelgeschichten widmete der SPIEGEL dem am 18. September 2013 gestorbenen Marcel Reich-Ranicki. Zum ersten Mal war er im Herbst 1993 als „Der Verreißer“ auf dem Cover zu sehen, als gefürchteter und einflussreicher Literaturkritiker; zwei Jahre später als enttäuschter Leser des Romans „Ein weites Feld“, über den er in Form eines offenen Briefes („Mein lieber Günter Grass...“) ein vernichtenes Urteil sprach; 2001 trat er dann als Jongleur mit seinem Kanon der deutschen Literatur auf („Was man lesen muss“); zuletzt war es ein Nachruf, der den großen deutschen Publizisten auf den Titel brachte, was zugleich eine Verbeugung vor dem Holocaust-Überlebenden war, der seine Erlebnisse in der Autobiographie „Mein Leben“ ergreifend geschildert hatte – und vor dem Erfinder der ZDF-Geprächsrunde „Das Literarische Quartett“, mit der er schließlich zum Medienstar wurde.

Mit dem SPIEGEL verband Reich-Ranicki ein intensives und wechselvolles Verhältnis. Nicht immer ging das Blatt zimperlich mit ihm um, er beklagte sogar einmal die „Infamien“, die „gegen mich gerichtet waren“. Alles in allem aber herrschte Respekt, ja Zuneigung auf Gegenseitigkeit vor.

Früh schon, Ende der fünfziger Jahre, gab es in Hamburg einen persönlichen Kontakt zwischen dem Kritiker und dem SPIEGEL-Gründer. „Ich verneige mich vor Rudolf Augstein“, schrieb Reich-Ranicki später, aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Magazins im Jahre 1997. Und er bekräftigte seine hohe Meinung 2002 noch einmal in einem Nachruf: „Augstein ist der größte Journalist, den ich in meinem Leben kennengelernt habe.“ Der SPIEGEL war immer wieder eine Gastbühne für den Kritiker, der von 1960 bis 1973 für die „Zeit“ schrieb und danach als leitender Redakteur den Literaturteil der „Frankfurter Allgemeinen“ zu einem der wichtigsten im Land machte. Von 1969 an erschienen SPIEGEL-Kritiken in unregelmäßigen Abständen. Reich-Ranicki schrieb über Gegenwartsautoren wie Grass, Monika Maron oder Christa Wolf, über die Tagebücher Thomas Manns und Robert Musils Romanwerk.

Und um die deutschen Schriftsteller ein wenig zu reizen, schrieb er ihnen ins Stammbuch: „Jedes SPIEGEL-Heft ist unterhaltsamer und wichtiger als beinahe alle heutzutage gedruckten deutschen Romane.“ Das größte Lob aber, das Marcel Reich-Ranicki dem SPIEGEL spendete, war besonders vor dem Lebenshintergrund dieses Mannes von geradezu historischer Dimension: „In einem Deutschland, in dem es keinen SPIEGEL gäbe, möchte ich nicht leben.“

Hamburg, September 2013

Volker Hage, DER SPIEGEL

SPIEGEL-Titel 39/2013

Der Kritiker der Deutschen

Erinnerungen an Marcel Reich-Ranicki

Am Ende seines Lebens war er still geworden. Die Worte, mit denen er einst so effektvoll vor jedwedem Publikum jonglierte, wollten ihm nicht mehr leicht über die Lippen kommen. Auch auf sein Gedächtnis konnte er sich schließlich nicht mehr verlassen, das doch über all die Jahre so unverwundbar schien. Jede Anekdote hatte gesessen, bei keinem Zitat aus der Literatur hatte er auch nur einen Augenblick gezögert.

Als wir vor wenigen Tagen telefonierten, schien das Schlimmste hinter ihm zu liegen. Eine Lungenentzündung hatte er mühsam überstanden. Er wurde in ein Pflegeheim, das Frankfurter Nellinistift, verlegt. In seine Wohnung konnte er nicht mehr zurück, auch lesen kaum noch, die Musik war ihm kein Trost mehr.

„Haben Sie eine Idee, was ich noch tun könnte?“, fragte er mich. „Ich muss mich mit etwas beschäftigen.“ Das Telefonieren fiel ihm schwer. Schon seit gut einem Jahr waren die Gespräche kurz mit ihm, der einst so leidenschaftlich telefoniert hatte. Die Erschöpfung war deutlich. „Also“, sagte er nach wenigen Minuten. „Auf bald, mein Lieber.“

Am vergangenen Mittwoch ist Marcel Reich-Ranicki gestorben. 1920 geboren in Wloclawek in Polen, wurde er Deutschlands größter und berühmtester Literaturkritiker. Er war ein Bestsellerautor und ein Fernsehstar. Ein Mann, dem alle zuhörten, auch wenn vor allem Schriftstellern nur selten gefiel, was sie da hörten oder lasen.

Tatsächlich war Reich-Ranickis Geschichte viel größer: Er war der Holocaust-Überlebende, der den Deutschen das Buch schenkte, das ihnen die Anschauung der Verbrechen lieferte, ohne eine Ohrfeige zu sein. Es hieß „Mein Leben“ und war ein Angebot, sich in die Tiefe des Schreckens begleiten zu lassen. Er hatte mit seiner Frau Teofila das Ghetto in Warschau überlebt und sich dennoch entschlossen, in Deutschland zu leben und deutsche Literatur weiterhin zu lieben. Seine Biografie und seine Prominenz machten ihn zu einem permanenten Spiegel deutscher Schuld und genauso auch zur Stimme des deutschen Gewissens. Marcel Reich-Ranicki war die personifizierte Versöhnung. Und dass er sich womöglich über einen solchen Satz fürchterlich aufgeregt hätte, auch das gehört dazu.

Er war mein erster Chef. Ein anstrengender Chef für einen jungen Redakteur. Wir trafen uns erstmals im Sommer 1975 in Frankfurt. Reich-Ranicki war damals leitender Redakteur bei der „Frankfurter Allgemeinen“, Mitte fünfzig und machtbewusst. Er hatte vor, den besten Literaturteil des Landes zu machen.

Das Vorstellungsgespräch fand in einer schlichten Gaststätte statt, gleich gegenüber dem Redaktionsgebäude in der Hellerhofstraße. Auf Äußerlichkeiten legte Reich-Ranicki wenig Wert. „Wenn Sie ein richtiger Literaturkritiker werden wollen“, sagte er, „brauchen Sie eine perverse Leidenschaft: die Leidenschaft für Literatur.“ Pause. „Und die ist pervers, weil die Literatur schlecht ist.“

Im Grunde war er in Frankfurt selbst noch ein Anfänger. Nie zuvor hatte er in einer Redaktion gearbeitet, viele Jahre lang hatte er darauf gehofft, ein Angebot zu erhalten. Bei der „Zeit“, für die er von 1960 bis 1973 als ständiger Literaturkritiker gearbeitet hatte, war er kein einziges Mal zu einer Konferenz eingeladen worden. Die Manuskripte wurden per Taxi bei ihm zu Hause abgeholt. Zwar dankte ihm die „Zeit“ - 20 Jahre nach seinem Weggang - dafür, dass er zu denen gehört hatte, „die den Auflagenanstieg des Blattes beschleunigen halfen“. Zugleich aber wurde das distanzierte Verhalten der Kollegen im Feuilleton mit dem Zweifel begründet, „ob sie einen so machtbewussten, rabulistischen Mann aushalten würden“.

Bei der „Frankfurter Allgemeinen“, der „Zeitung für Deutschland“, hatte er endlich seine publizistische Heimat gefunden. Beide Seiten profitierten davon.

Wenn er attackiert wurde, spornte ihn das erst richtig an, besonders wenn er antisemitische Untertöne heraushörte. So reichte er einen Leserbrief, in dem ihm aus Anlass eines Handke-Verrisses „zersetzende Kritik“ vorgeworfen wurde, mit Vergnügen an die Kollegen weiter. Vorher wollte er jedoch wissen, welche Überschrift beim Abdruck des Briefes die bessere sei: „Zersetzende Kritik“ oder nur „Zersetzend“? Wir waren uns einig: die knappe Version. „O ja“, sagte er, „zersetzend, das bin ich, zersetzend, das gefällt mir, und zwar programmatisch!“

Beliebt war er allerdings auch bei den Frankfurter Kollegen nicht durchweg. Er wich keinem Konflikt aus, schon gar nicht, wenn es dabei um Kompetenzfragen ging.

Alles, was auch nur entfernt mit dem Thema Literatur zu tun hatte, sollte über seinen Schreibtisch gehen. Nicht jedem gefiel das. So kam es im Kulturressort zu einem heftigen Streit, als hinter seinem Rücken eine Glosse erschienen war. „Ich werde auch nicht zögern“, rief er in die Runde, „mich von der Zeitung zu distanzieren, wenn es sein muss!“

Schrecken konnte ihn wenig. Er hatte andere Schrecken erfahren und überlebt.

Die große Ära der deutschen Nachkriegsliteratur hatte mit ihm begonnen. Am 1. Januar 1960 veröffentlichte Reich-Ranicki in der „Zeit“ die Rezension eines Romans, der den Titel „Die Blechtrommel“ trug. Und sie begann mit einem Verriss.

Wohl niemand hätte damals voraussehen können, dass hier zwei ehrgeizige Menschen aufeinandergestoßen waren, ein Schriftsteller und sein Kritiker, die nicht mehr voneinander lassen und über Jahrzehnte hin das Bild der deutschen Literatur bestimmen würden.

Marcel Reich-Ranicki und Günter Grass: Die erste kurze Begegnung des Kritikers mit dem Romanautor hatte im Frühjahr 1958 in Polen stattgefunden. Nun, Ende Oktober, trafen sie sich auf einer Tagung der Gruppe 47 wieder. Grass, damals gerade 31 geworden, fragte den Mann mit den dicken Brillengläsern und der Halbglatze: „Was sind Sie denn nun eigentlich - ein Pole, ein Deutscher oder wie?“

Der Kritiker, 38 Jahre alt, war kurz zuvor in die Bundesrepublik gekommen und hatte soeben die deutsche Staatsbürgerschaft erworben. Seine Antwort: „Ich bin ein halber Pole, ein halber Deutscher und ein ganzer Jude.“

Das war von jener Treffsicherheit, die ihn in Deutschland berühmt machen sollte. Doch die Frage, ob Deutschland für ihn überhaupt eine Heimat sein oder werden könnte, ließ ihn zeitlebens nicht los. Nicht zufällig setzte Reich-Ranicki den Dialog mit Grass Jahrzehnte danach an den Anfang seiner Autobiografie „Mein Leben“.

Wer sich in den sechziger Jahren als Schüler oder Student für die deutsche Gegenwartsliteratur interessierte, für den war Marcel Reich-Ranicki eine Instanz. Im damals ungeheuer einflussreichen Feuilleton der „Zeit“ publizierte er - bisweilen seitenfüllend - Rezensionen, die die literarische Nation bewegten, auch wenn viele, besonders Autoren, es gern abstritten.

Er war bekannt, freilich noch lange nicht prominent. Er hatte einen Namen, aber kaum jemand konnte den richtig buchstabieren. Er hatte ein Profil, doch für die meisten seiner Leser kein Gesicht.

Das änderte sich. Reich-Ranicki selbst gab 1970 das Stichwort aus: „Lauter Verrisse“ nannte er eine Sammlung seiner Kritiken. Verrisse wurden sein Markenzeichen. Noch Jahrzehnte später zeigte sich ein Echo davon im Motiv einer SPIEGEL-Titelseite: der Kritiker als „Verreißer“.

Es ist heute schwer nachvollziehbar, dass bis in die achtziger Jahre hinein kaum Details aus Reich-Ranickis Lebensgeschichte bekannt waren. Interessierte es in diesem Land niemand, wieso ein Mann, der Ende der fünfziger Jahre aus Polen gekommen war, ein derart geschliffenes Deutsch schrieb und sich so gut mit der deutschen Literatur auskannte? Ahnte man, dass hinter dem Schweigen Dinge verborgen waren, die man als Deutscher lieber nicht hören wollte?

Dabei hatte Reich-Ranicki mehr als nur eine Andeutung gemacht. So schrieb er im Zusammenhang mit dem Bau der Berliner Mauer 1961 in der „Zeit“: „Wer beide Mauern gesehen hat, die Warschauer und die Berliner (und es gibt noch einige Überlebende, die hierzu Gelegenheit hatten), der musste eine bestürzende Ähnlichkeit dieser Bauwerke feststellen - trotz noch so großer Unterschiede der historischen Situation und auch der konkreten Funktion der Grenzmauern.“

Es gab Überlebende! Deutlicher konnte er es eigentlich nicht sagen. Aber erst 17 Jahre später trat Reich-Ranicki erstmals im deutschen Fernsehen als Überlebender der Shoah in Erscheinung, als Teilnehmer jener Gesprächsrunde, die Anfang 1979 die erste Ausstrahlung der amerikanischen TV-Serie „Holocaust“ begleitete. „Es war Aufgabe der Deutschen, diesen Film zu machen“, sagte er damals. „Und es ist höchst bedauerlich, dass ein derartiger Film nicht in Deutschland gemacht wurde.“

Wartete er darauf, dass er gefragt wurde? Ich muss gestehen: Trotz der alltäglichen Zusammenarbeit in der Redaktion gab es eine Hemmschwelle. Stand es uns überhaupt zu? Wann und wo war eine Gelegenheit, das Thema anzusprechen?

Es war dann ein Abend im April 1983, als es sich wie von allein ergab. Das Ehepaar Reich-Ranicki war bei uns daheim zu Gast, der Literaturchef bestimmte, munter wie immer, das Gespräch mit Anekdoten aus der literarischen Welt. Irgendwann fragten wir ihn einfach. Wir, das waren drei Deutsche der Nachkriegsgeneration, das Gastgeberpaar und die Schriftstellerin und heutige Suhrkamp-Verlegerin Ulla Berkéwicz, die ebenfalls zu Gast war.

So hörten wir bis nachts um eins der Erzählung zu, wie der junge Marcel im Alter von neun Jahren aus seiner polnischen Geburtsstadt zu deutschen Verwandten der Mutter nach Berlin kam, wie er 1938 nach seinem Abitur am Fichte-Gymnasium in den Zug gesetzt und nach Polen abgeschoben wurde. Unter welchen Umständen er im Ghetto von Warschau seine Frau kennenlernte und mit ihr zusammen im letzten Augenblick flüchten konnte. Wir hörten vom Terror der deutschen Schergen, von willkürlichen Erschießungen und Quälereien. Davon, wie beide in einem Versteck überlebten und von der einmarschierenden Roten Armee 1944 gerettet wurden. Und warum sie danach zunächst in Polen blieben.

Seine Frau Teofila ergänzte und korrigierte das eine oder andere. Beide sprachen ohne Anklage, ohne Aggression, so wie Reich-Ranicki es später auch in seinen Memoiren halten sollte. Aber er sprach auch von seiner Enttäuschung. Worüber? Dass wir, die jüngeren Deutschen, ihn nicht schon viel früher aufgefordert hatten zu berichten.

Etwa zu dieser Zeit wurde für die ZDF-Serie „Zeugen des Jahrhunderts“ ein ausführliches Gespräch mit Reich-Ranicki aufgezeichnet, geführt von Joachim Fest, das dann in zwei Folgen um die Jahreswende 1984/85 gesendet wurde. Endlich erfuhr auch ein großes Publikum in Deutschland von den Erlebnissen dieses Mannes im Warschauer Ghetto. Und es entdeckte eine faszinierende Persönlichkeit, einen Charakterkopf und großartigen Erzähler, der aus einer ernsthaften historischen Erörterung nahtlos ins Anekdotenhafte wechseln konnte.

Aber erst viele Jahre später, als seine Autobiografie zu einem millionenfach verkauften Erfolgsbuch wurde, das ab Oktober 1999 genau ein Jahr lang ununterbrochen auf Platz eins der Bestsellerliste stand, als „Mein Leben“ auch noch für das Fernsehen verfilmt und zur Schullektüre wurde, als zahlreiche TV-Dokumentationen über ihn entstanden und er schließlich 2012 im Bundestag über Leben und Leiden im Warschauer Ghetto erzählte, ging diese Geschichte ins kollektive Bewusstsein der Deutschen ein.

Ein alter Herr von 91 Jahren betrat am 27. Januar 2012 mit schleppendem Gang den Raum, gestützt von Bundestagspräsident Norbert Lammert. Es war ein Auftritt von historischer Dimension.

Nachdem Lammert die Eröffnungsworte zum Jahrestag der Befreiung des Todeslagers Auschwitz gesprochen hatte, nahm der Festredner, Marcel Reich-Ranicki, am Tisch zu Füßen des Präsidentenpults Platz. Er schaute lange schweigend in die Runde. Und blickte dann fragend zur Regierungsbank, von der aus die Bundeskanzlerin ihm per Handzeichen bedeutete, er möge beginnen.

„Ich soll hier die Rede halten zum jährlichen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus“, sagte Reich-Ranicki mit leiser Stimme. Er spreche hier nicht als Historiker, sondern als Zeitzeuge, „genauer: als Überlebender des Warschauer Ghettos“.

Er beschwor in seinem vom Blatt gelesenen Vortrag den alles entscheidenden Tag seines Lebens: den 22. Juli 1942.

Im Warschauer Ghetto leben fast eine halbe Million Menschen jüdischer Herkunft auf engstem Raum und unter schlimmsten Bedingungen. In den Tagen zuvor sind immer wieder Bewohner auf offener Straße erschossen worden. Es herrscht Unruhe.

Am Vormittag dieses Tages wird das Hauptgebäude des Judenrats von SS-Männern gestürmt, die Anwesenden geraten in Angst und Panik. Auch der 22-jährige Marcel Reich arbeitet im Gebäude. Seit mehr als dreieinhalb Jahren lebt er in Warschau und seit gut anderthalb Jahren im dortigen Ghetto, das von den deutschen Besatzern euphemistisch „Jüdischer Wohnbezirk“ genannt wird. Von der übrigen Stadt ist dieses Ghetto durch eine drei Meter hohe, mit Stacheldraht gekrönte Mauer abgetrennt.

Der junge Mann war von Berlin aus, wo er seit seinem neunten Lebensjahr wohnte, nach Polen deportiert worden, im Oktober 1938. Obwohl er in Polen geboren wurde, ist die polnische Sprache ihm fremd, und sein exzellentes Deutsch nützte ihm hier, wo er nun mit seiner Familie lebte, vorerst nichts.

Das änderte sich, als die deutsche Wehrmacht im September 1939 Warschau besetzt hatte und er eine Anstellung als Übersetzer fand, im von den Nazis so genannten Judenrat. Dessen Aufgabe war es, die Verwaltungsarbeit im Ghetto zu leisten und Anordnungen der Besatzer durchzusetzen.

Bald schon läuft die gesamte Korrespondenz mit deutschen Behörden über den Schreibtisch des jungen Mannes. Er ist auch an diesem 22. Juli dabei, als der SS-Offizier Hermann Höfle jene Order diktiert, die das Ende des Ghettos und den Tod Hunderttausender bedeutet.

Marcel Reich - den Namen Reich-Ranicki wird er sich erst viele Jahre später zulegen - wird in den Konferenzsaal gerufen. Er soll die neue Anordnung protokollieren, in der es heißt: „Am heutigen Tag beginnt die Umsiedlung der Juden aus Warschau.“ Es folgt der zynische Satz: „Es ist euch ja bekannt, dass es hier zu viele Juden gibt.“

Ihm wird schnell klar, dass soeben „über die größte jüdische Stadt Europas das Urteil gefällt worden war, das Todesurteil“, wie Reich-Ranicki es später formulieren wird. Er muss mitschreiben, dass „alle jüdischen Personen“ in den Osten umgesiedelt werden. Wohin genau und zu welchem Zweck, dazu gibt es keine näheren Angaben.

Allerdings werden einige wenige Personengruppen aufgezählt, die vorerst von dieser Anordnung ausgenommen sind, darunter die Mitglieder des Judenrats sowie deren Ehefrauen und Kinder.

Der Protokollant schickt unverzüglich nach seiner Freundin aus, der ebenfalls 22 Jahre alten Teofila. Die junge Frau, die er Tosia (sprich: Toscha) nennt, steht unter seinem Schutz seit dem Tag, als ihr Vater in der Nachbarwohnung Selbstmord verübt hat. Und noch am Nachmittag desselben Tages lassen sich die beiden im Haus des Judenrats trauen. Das offizielle Heiratsdatum wird in den Papieren aus guten Gründen um ein paar Monate zurückverlegt.

Als Reich-Ranicki im Januar 2012 im Deutschen Bundestag diesen Juli-Tag des Jahres 1942 beschwor, saß seine Frau Teofila nicht im Saal. Sie war einige Monate zuvor, im April 2011, gestorben.

Reich-Ranicki war weder besonders telegen, noch wirkte er freundlich oder verbindlich, es war eigentlich nicht zu erwarten, dass er eines Tages zur Fernsehprominenz gehören würde. Wahrscheinlich aber hat genau das seine Karriere als Medienstar begünstigt.

Drei Jahre nach dem vielbeachteten Auftritt als Jahrhundertzeuge startete er im März 1988 im ZDF seine Erfolgssendung „Das Literarische Quartett“. Gleich in der ersten Folge stellte er klar: „Meine Damen und Herren, dies ist keine Talkshow. Was wir Ihnen zu bieten haben, ist nichts anderes als Worte, Worte, Worte.“ Er wollte keine Unterbrechungen, keine Filmeinblendungen von Büchern oder Bilder von Schriftstellern. Tödlich für das Medium, sagten ihm viele voraus. Am Schluss, im Dezember 2001, war das „Quartett“ 77-mal ausgestrahlt worden.

Reich-Ranicki gewann mit dieser Diskussionsrunde, in der er brillierte, einen ungeheuren Einfluss auf den Buchmarkt, den größten, den er oder ein anderer Literaturkritiker bis heute erzielt hat.

Plötzlich war er prominent. Wo er hinkam, wurde er angesprochen, umringt und um Autogramme gebeten. Selbst im Ostseebad Timmendorfer Strand, wo er im Sommer gern mit seiner Frau im „Seeschlösschen“ logierte, konnte man nicht in Ruhe mit ihm spazieren gehen, ohne dass jemand auf ihn zukam: „Sie sind doch ...“

Nun liebten ihn die Deutschen.

Er konnte ihrer Liebe nicht entgehen. Das wollte er auch gar nicht. Aber der Eindruck täuschte, dass er sich jetzt endlich angekommen fühlte.

Er blieb skeptisch. Und natürlich liebten ihn nicht alle Deutschen, schon gar nicht die Schriftsteller, deren Bücher er vor aller Augen verrissen und mit markigen Worten niedergemacht hatte. Manche konnten ihm seine Rhetorik, seine Zuspitzungen und Vereinfachungen nicht verzeihen. Sie konnten den Mann nicht ertragen, und die Abneigung schlug bisweilen in regelrechte Tötungsphantasien um.

Er wurde gefragt, warum er denn 1958 nicht nach Israel gegangen sei. Und er antwortete: „Ich kann kein Hebräisch, ich kann die Aufschriften nicht entziffern. Ich kenne dort niemanden. Was soll ich da? Ich bin nicht einmal Mitglied der Jüdischen Gemeinde, gehöre keiner religiösen Vereinigung an. Was hätte ich in Israel denn machen sollen? Selbstverständlich habe ich überlegt, in ein anderes Land als Deutschland zu gehen.“

Auch innerhalb der Gruppe 47, in der er sich zunächst einmal beheimatet und akzeptiert fühlte, gab es hinter den Kulissen schon früh, nämlich 1961, Vorstöße einiger Autoren, ihn nicht wieder einzuladen. Sie würden sonst nicht mehr kommen. Bemängelt wurden seine Eitelkeit und ein „mangelndes Gefühl für Freundschaften“.

Später wurde ihm von deutschen Journalisten und Schriftstellern auch in aller Öffentlichkeit gedroht. Nach dem Verriss eines Romans von Martin Walser war 1976 in der linken, ehemals von der DDR mitfinanzierten Zeitschrift „konkret“ folgende Überschrift zu lesen: „Jetzt reicht's, Ranicki“. Und der Herausgeber Hermann L. Gremliza schrieb, unvorstellbar genug: „Fragen der Hygiene verlangen nach anderen Antworten. Im Wiederholungsfall werden sie gegeben werden.“ Der Schriftsteller Alfred Andersch behauptete in einem Hassgedicht, der Kritiker stehe unter „Naturschutz“, weil er im Warschauer Ghetto war, und zitierte genüsslich die Formulierung „Heim-ins-Reich-Ranicki“, die in Polen zirkuliere.

Jahrzehnte später versteckte der so Beschimpfte in einer Rede über sein großes Vorbild, den Kritiker Friedrich Schlegel, ein melancholisches Selbstporträt: „Er wurde geschätzt, gewiss, aber ungern, wenn nicht widerwillig. Unbeliebt, um es gelinde auszudrücken, blieb er immer.“

„Ich polarisiere immer meine Umwelt“, sagte Reich-Ranicki dazu nur. Zu polarisieren verstand er noch im Alter. Unvergessen, wie er mit 88 Jahren zu seinem letzten großen Fernsehauftritt von Thomas Gottschalk bedächtig auf die Bühne geführt wurde. Im Oktober 2008 war es, bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises, dem Allerheiligsten der TV-Macher. Er sollte einen Ehrenpreis erhalten. Und dann erklärte er plötzlich vor laufenden Kameras und einem verblüfften Publikum: „Ich nehme diesen Preis nicht an.“

Es war ihm einfach zu viel geworden, was er über Stunden an TV-Unfug hatte über sich ergehen lassen müssen. Gemeinsam mit dem „Blödsinn, den wir hier zu sehen bekommen haben“, so sagte er nun, wolle er nicht ausgezeichnet werden.

Dieser Auftritt machte Reich-Ranicki schließlich auch noch zum YouTube-Star. Diese Szene steht, vielfach hochgeladen, an der Spitze von unendlich vielen Videos mit ihm auf der Plattform.

Einmal allerdings, im Sommer 1994, gab es einen Moment, in dem er fürchtete, die Zuneigung der Deutschen wieder zu verspielen. Es war zu der Zeit, als sich anhand immer neuer Beispiele zeigte, wer in der verflossenen DDR im Auftrag der Stasi Freunde, Familie oder Kollegen bespitzelt hatte. Und nun sollte auch Reich-Ranicki einem Geheimdienst, dem polnischen, zugetragen haben, sogar Mitarbeiter gewesen sein?

Nach seiner Rettung durch die Rote Armee 1944 waren er und seine Frau zum polnischen Militär gegangen, zur Postzensur, die Teil des Geheimdienstes war. Da Reich-Ranicki nach dem Krieg in Polen keine Chance sah, sich beruflich mit Literatur zu beschäftigen, strebte er eine Diplomatenlaufbahn an. Er arbeitete als polnischer Vizekonsul in London, fiel bald in Ungnade und wurde nach Warschau zurückbeordert. Erst danach rückte wieder die deutsche Literatur ins Zentrum seiner Arbeit, als Verlagslektor, Übersetzer und später auch als Kritiker jener Literatur, die er vor der Deportation in Berlin eifrig gelesen hatte.

Reich-Ranicki machte einen großen Fehler: Er stritt zunächst einmal alles ab, räumte höchstens ein paar Details ein. Es dauerte Wochen, bis wir ihn in langen Gesprächen dazu bewegen konnten, ein klärendes Wort zu sprechen. „Jawohl“, sagte er dann endlich dem SPIEGEL, „ich war in den Jahren 1948/49 Konsul der Republik Polen in London und gleichzeitig ständiger Mitarbeiter des polnischen Geheimdienstes.“