Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Cabaret Voltaire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

María, la hermosa, la audaz María República, perdió a sus padres, fusilados en 1939. La guerra civil puso fin a toda una vida de esperanza, empujándola a ejercer la prostitución en un burdel barcelonés. Su burguesa tía doña Eloísa, amparándose en la ley de rehabilitación social, la encierra en un convento de clausura para regenerarla. Convento delirante, fruto de la magistral imaginación del autor, donde gobierna una jerarquía esperpéntica y terrorífica. La Madre Superiora, una hedionda duquesa artrítica, está empeñada en hacer de María su digna sucesora. Novela dura, en la que imperan la sordidez y la repulsión; pero la poesía de Gómez Arcos, latente en toda la obra, consigue el milagro de equilibrar tanta violencia y horror.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 365

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MARÍA REPÚBLICA

A alguien de quien mi familia

me hablaba cuando yo era niño,

que murió fusilada en una prisión

de España en octubre de 1939 y

que tuvo el coraje revolucionario de

llamar a su hija María República.

A. G. A.

MARÍA REPÚBLICA

AGUSTÍN GÓMEZ ARCOS

MARÍA REPÚBLICA

EDICIÓNADORACIÓN ELVIRA RODRÍGUEZ

POSTFACIOHARRY VÉLEZ QUIÑONES

CABARET VOLTAIRE

2024

PRIMERA EDICIÓNmarzo 2014

SEGUNDA EDICIÓNnoviembre 2024

Publicado por

EDITORIAL CABARET VOLTAIRE S.L.

www.cabaretvoltaire.es

© herederos de Agustín Gómez Arcos

©de la edición, 2014 Adoración Elvira Rodríguez

©del postfacio, 2014 Harry Vélez Quiñones

©2014 Editorial Cabaret Voltaire SL

IBIC: FA

ISBN-13: 978-84-19047-85-4

Producción del ePub: booqlab

Dirección y Diseño de la Colección

MIGUEL LÁZARO GARCÍA

JOSÉ MIGUEL POMARES VALDIVIA

Agradecimiento especial

NÚRIA SUAU SOLÉ

FOTOGRAFÍAS

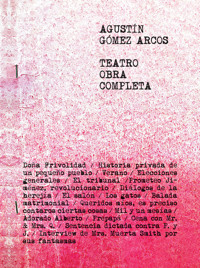

Cubierta: Komposition, 1925. Rudolf Koppitz

Guarda: Agustín Gómez Arcos. Retrato cedido

por su familia. Derechos Reservados

Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro —incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet— y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos.

NOTA A LA EDICIÓN

En 1976 Agustín Gómez Arcos publica María República, su segunda novela en lengua francesa. Su ópera prima, El cordero carnívoro (1975), había sido galardonada con el Prix Hermès y es probable que, alentado por este éxito, acariciara la idea de publicar también esta segunda obra en su lengua materna, pues entre los papeles que legó a sus herederos se encontraba el manuscrito de María República redactado en español. Esta versión, sin embargo, nunca llegó a ver la luz en España. Hubo que esperar varios años para que los lectores hispanohablantes pudieran acceder a la narrativa del autor almeriense gracias a las dos únicas obras que publicó en nuestro país: en 1986, Un pájaro quemado vivo, cuya versión francesa, Un oiseau brûlé vif, quedó finalista del premio Goncourt, y, en 1991, Marruecos, cuya versión francesa, titulada L’Aveuglon, había sido galardonada con el Grand Prix du Levant en 1990.

Desgraciadamente, el manuscrito de María República, que tan amablemente pusieron a disposición de la editorial Cabaret Voltaire los herederos de Gómez Arcos, no es publicable tal cual porque, en primer lugar, faltan las nueve páginas finales del capítulo V y casi todo el capítulo VI. Además, se trata a todas luces de un bosquejo: estilo poco depurado, sinónimos yuxtapuestos en espera de su elección definitiva, párrafos reducidos a escuetas indicaciones, repeticiones innecesarias, etcétera.

El manuscrito, fechado en «Atenas, a 16 de agosto de 1976», lo escribe Gómez Arcos un año después de la versión francesa, a su vez fechada en «París-Atenas, mayo-agosto de 1975». Llaman la atención las diferencias sustanciales entre ambos textos, pues el manuscrito incorpora párrafos y frases inexistentes en la novela francesa. Por fidelidad al autor, y entendiendo que así preveía Gómez Arcos presentar su María República a los lectores hispanohablantes, la presente edición se basa en el manuscrito en español debidamente completado con la traducción de las páginas desaparecidas y de los párrafos no redactados. Asimismo, he tenido que llevar a cabo ciertos ajustes estilísticos para cohesionar el conjunto de la novela. Tarea harto compleja y comprometida, pues, tratándose de un primer borrador y no contando en ocasiones con el apoyo del texto francés, hube de elegir con sumo cuidado términos, expresiones y metáforas acordes con el estilo gomezarquiano. Estilo con el que, ciertamente, estoy familiarizada por haber traducido con anterioridad cuatro obras suyas: El cordero carnívoro, Ana no, La enmilagrada y Escena de caza (furtiva).

Espero que los admiradores de Gómez Arcos disfruten con la lectura de María República, su novela más autobiográfica en la opinión del propio autor.

Adoración Elvira Rodríguez

Granada, febrero de 2014

I

Puerta pesada, grande. Puerta metálica. Que se abre con ruido de cerrarse. Puerta trampa. Para siempre.

Afuera, el callejón polvoriento. El pregón de un vendedor ambulante. Adentro, el patio de muros altos. Umbrío, sombreado por granados y limoneros. Grana y oro.

Por encima, viento tórrido y polvo sofocante. Aire sucio, sin claroscuros.

Mes de agosto. Los limoneros verdes y los granados escarlatas impiden que el sol reseque las losas de piedra, viejas de nueve siglos cristianos, de nueve siglos árabes, de tres siglos romanos, que un jardinero laico (vieja momia cedida por el Señor Obispo) riega minuciosamente cada media hora. El vapor de agua, nube de soledad, se eleva y se detiene un momento entre las ramas, sugestivo y perezoso, buscando un juego lúbrico impropio del lugar. Pero el tiempo, que no tiene flaquezas, lo volatiliza antes de que se convierta en gota, gota cuajada, gota desprendida.

Pájaros anónimos, invisibles y sonoros, en duermevela: pájaros de mediodía de agosto.

El chófer apaga el motor. El silencio se multiplica y parece retumbar en la nube de polvo. Todo permanece inmóvil unos instantes: coche detenido, puerta abierta, jardinero gorra en mano, en el umbral. En suspenso. Pausa de recogimiento que sigue a la decisión y precede a su puesta en práctica.

Dentro del coche, en ese momento último —o primero—, los ojos de cuatro rostros miran la puerta. Sin moverse. Sin apenas reflejar su pensamiento. Cuatro rostros borrosos a través de los cristales sucios: doña Eloísa burguesa, don Modesto cura, chófer anónimo y María República puta.

El chófer es el primero en tomar una decisión. Como un autómata, baja del coche y abre una de las puertas traseras. El pie de doña Eloísa, calzado con tafilete, vacila un momento antes de pisar el polvo. Duda leve, como un grito muerto en el corazón del cuero que soñó con elegantes salones en el escaparate de una lujosa tienda y ya no reconoce sus orígenes naturales. Luego, se afirman pie y cuero sometidos por una voluntad inflexible.

La gran estatura de doña Eloísa se despliega al salir del coche. Su traje de chaqueta negro mancha el mediodía polvoriento, su nariz se mortifica al respirar el aire denso que apesta a gasolina. A través de los vidrios ahumados de las gafas de sol, contempla la puerta y la fachada del convento, las ventanas cegadas por celosías, la piedra esculpida en estilo gótico con reminiscencias árabes, la mediterránea aristocracia de las palmeras que asoman por el huerto trasero. De haber amado de verdad a Dios, hace tiempo que se habría recluido en ese silencio místico. Pero no: Dios y ella… Difícil hablar de relaciones tan pasajeras.

Doña Eloísa permanece inmóvil, con la mirada perdida en el secreto impenetrable de la piedra.

Otra sombra, negra y retaca, anegada en sudor, esparciendo esos mil efluvios de quien acaba de hacer un largo viaje, sale del coche: don Modesto cura.

Sin edad, tan impersonal como su sotana. Su mirada apática barre el callejón y las tapias del convento, exenta de todo recuerdo relativo a su infancia: aquellas miles de mañanas, a las siete en punto, que formaron su niñez de monaguillo al servicio de la capilla de las mojas se desarrollaron de forma tan idéntica, tan metódica, que no dejaron en su memoria rastro de vida. Si su temperamento lo impulsara a la fantasía, podría decir, sin esfuerzo, los pasos que mide la calleja, cómo levantar el pie para cruzar el tranco del umbral, hacia dónde desviar la mirada para dar con la puerta chata que comunica el patio y la sacristía, el movimiento preciso para pulsar el interruptor de la luz sin ni siquiera mirarlo, qué saliva pastosa humedece la boca cuando se murmura la primera avemaría de la rutina diaria con el paladar desaborido, ansiando el café con leche que sigue a la comunión y a la misa. Pero don Modesto no tiene fantasía. Tiene fe. No esa fe católica del amor a un Dios del que se duda, sino la fe precisa y altanera del amor a un Dios cuya existencia se afirma.

Doña Eloísa y don Modesto, manchas negras a pleno sol, tía y sobrino, se miran un momento en silencio. Un remedo de sonrisa ácida les muerde la comisura de la boca, que permanece cerrada. Sonrisa viuda de todo sentimiento alegre. Sonrisa de triunfo.

La primera sombra, traje y corbata negros, chófer a sueldo, abre la cuarta portezuela del coche: María República no se mueve. Cuando te obligan a entrar en la cárcel, es mejor no apresurarse. Siempre hay tiempo para el presidio. Para la libertad, casi nunca.

Vestido de seda azul con flores amarillas, mocasines blancos, bolso de tiras de plástico trenzadas, manos blancas y grandes que conservan en su crispación el recuerdo de los rudos trabajos de la infancia (antes de que aquel viajante catalán le abriera los horizontes de la ciudad), manos cuyas uñas cortadas a ras parecen sucias por los restos de pintura que la acetona no ha eliminado.

El aire arde dentro del coche, pero María República no parece prestar atención a ese infierno de agosto. Se recuesta un poco más, perezosa, en sus últimos instantes de libertad. Sus cabellos negros invaden la bandeja trasera del coche. Sus ojos se entornan. Una sola imagen precisa en la confusión presente: antes de la proclamación de la nueva ley de rehabilitación social, María República era puta. Pero ahora, con las casas públicas cerradas, sólo le queda un porvenir de monja.

Doña Eloísa, impaciente, saca su voz agria y polvorienta:

—Si seguimos aquí, nos achicharraremos vivos.

Don Modesto cura:

—¡María, por favor!

—Ya voy, ya voy.

Las largas piernas se mueven, el cabello negro interrumpe su invasión libertaria, los ojos se abren a la realidad y María República sale del coche. Su silueta conserva, como huellas indelebles, las marcas de la faja demasiado ajustada que siempre llevó. El sostén, que ahora se ha puesto por primera vez, le proyecta los pechos como dos pelotas vivientes. Doña Eloísa burguesa teme que esos senos, de una redondez exagerada, se pongan a decir obscenidades de un momento a otro. Mira a don Modesto cura y, torciendo la boca:

—Te dije que le compraras un vestido más amplio, más decente. No sé qué va a pensar la Madre Superiora. O peor aún: ¡qué va a decir!

María República suelta una carcajada que repercute en el callejón y en el patio, despertando de improviso a un insólito canario en el interior del convento. María República busca con mirada curiosa el invisible trino que sale de su inminente prisión.

—¿Por qué tienes que reírte siempre, María? —pregunta don Modesto cura, con una nota de reproche en su voz de sermón.

—Porque pienso en lo que hubiera dicho la gente viéndote entrar conmigo en una tienda para comprarme un vestido decente. ¿Eh, tita? ¿Se lo imagina usted?

—¡No!

—Yo, sí. —Y su risa se desata, incontrolable, como una cuerda de petardos en un ferial.

—¿Por qué no me acompañó usted, tita?

—Yo soy una señora.

—Por eso. A una señora le corresponde llevar por el buen camino a una puta como yo.

—¡Haz el favor de medir tus palabras!

María República se revuelve, furiosa.

—¡La primera vez que oí la palabra «puta» fue de tu boca!

—Entonces tenía sentido.

—¿Qué sentido? A los trece años, nada que te haga sufrir tiene sentido.

—Pues me alegro de que no lo hayas olvidado. ¡Ya sabía yo la vida que te esperaba!

—Eso: para mí, el alguacil, pregonero y giboso; para ti, el Juez de Paz. Con el alguacil giboso te llaman «puta». Con el Juez de Paz, «señora». No «puta». «Señora.»

—Modesto, hijo, dile que se calle de una vez, a ver si podemos entrar. ¡Me estoy ahogando!

—¡Pues ahógate! ¿A mí qué coño me importa? ¿No le estás ofreciendo a Dios mi regeneración para que te lo pague en indulgencias? ¡O si no, haberme sacado del prostíbulo en abril, que hace más fresquito!

Doña Eloísa siente ya la asfixia en las venas. No la asfixia del calor, sino la que provoca la ira.

—¡Es que en abril la ley no…!

—¿Y quién tiene la culpa de que la hayan promulgado en agosto? —interrumpe María República—. ¡Los que la han hecho! ¡Tú y tu camarilla!

Don Modesto cura recuerda que, hace años, María República respondía bien a la ternura y, para echar un capote a su tía, recupera su voz de niño, perdida en las tinieblas del pozo ciego donde ha confinado los recuerdos de su infancia.

—María, ¿crees que yo no sufro? ¿No me ves sufrir?

En los ojos de María República intenta despertarse un tiempo antiguo, tan lejano como su mundo perdido, hecho de hambre, silencio y cariño. Pero no se deja engañar. Al fin y al cabo, lo de hoy es consecuencia de aquella época maldita.

—¡Cómo has cambiado, Modesto! —dice para alejar de sí los fantasmas.

—Sigo siendo el mismo. Todo lo hago por ti. Para salvarte.

—Te miro y pienso que habría sido mejor que no hubieses nacido.

—¡María!

—Llevo mucho tiempo pensándolo, ¿sabes? Cuando ella —señala con la cabeza a su tía burguesa—, nuestra querida tía Eloísa, la misma que ves ahora sudando como una cerda bajo este sol de agosto, pretendía separarte de mí para educarte a su modo, yo pensé en estrangularte una noche, mientras dormías, para evitarte…, bueno, para evitarte esa sotana que llevas ahora. Pero no lo hice. ¿Quién podría estrangular a su hermano chico, que te mira como si lo fueras todo en el mundo? Todo, ¿sabes? La puerta, la ventana, el pájaro enjaulado que canta cuando tú cantas, el agua en el vaso, el día que amanece para él cuando lo sacas de su cuna, el sueño apacible que lo vence cuando le susurras ese cuento de hadas con el que siempre se duerme. Todo. Sí, tenía que haberte matado, como la sotana que vistes mató a nuestro padre y a nuestra madre. Sin piedad.

Plantada en el callejón, doña Eloísa, esponja negra empapada en sudor, se estremece:

—¿Cuántas barbaridades tendremos que seguir oyendo antes de encerrarla?

—Ninguna más. He dicho cuanto tenía que decir.

Una campana suena en el aire denso. Una sola campanada. La una de la tarde. Y nada se mueve. Nadie se sobresalta.

María República se quita zapatos y medias de nylon, y los tira. Tira el bolso y el pañuelo. Se sienta en el suelo y con el polvo-ceniza que el viento ha acumulado se embadurna piernas, brazos y rostro. Luego, los mira.

—¡Quiero que me recordéis así! ¡Para siempre!

Don Modesto cura grita por primera vez:

—¡No digas disparates, María!

El grito, inoportuno, muere en el silencio sin eco. Un silencio sin eco, cree recordar María República, que se instauró de repente en 1939, un día que debía haber sido como cualquier otro, pero que fue maldito. El poder lo llama Día de la Victoria. Día de silencio insistente, sin eco, contra el que la voz humana nada puede. Aunque la voz humana sea grito. Aunque sea el grito del vencedor.

Presa en su guante, la mano burguesa de doña Eloísa —grisácea debido al comercio de alimentación que ejerció, y ejerce, en un constante pecado de avaricia— se cierra impotente sobre el bolso de cocodrilo; exangüe, parece deshacerse en gotas sobre los pies finamente calzados y convertirse en charco que el polvo no empapa, y fluir como un río hacia la entrada del callejón e inundar sabe Dios qué multitudes…

De pronto, un perro ladra y la mano enloquece, sube hacia la garganta como para proteger las perlas. Porque, piensa doña Eloísa, ¿qué culpa tienen las perlas? Esas piernas, esos brazos, ese rostro cubiertos de polvo-ceniza se disponen, sin duda, a hacer el inventario de todos sus bienes, y ella, doña Eloísa, cubierta de perlas, no quiere inventarios. No lo dice con palabras, pero lo expresan sus labios cerrados con fuerza sobre los dientes apretados. Imagen de silencio tan eficaz como una tachadura de censor. Esas piernas, esos brazos, ese rostro sucios de polvo-ceniza impiden que las cosas sucedan como deberían: coche que llega, puerta que se abre, cuerpo que se recluye para siempre, silencio. Como está escrito.

El ojo vítreo de don Modesto cura, confundido con el vidrio de las gafas, se posa en la mancha de tela, carne y polvo-ceniza; por deformación evangélica, se le antoja una de las catorce caídas, Dios quiera que sea la última. En su mente se alza la muralla del pecado: árbol que nace en cuestión de segundos y produce hojas, flores y frutos de manera instantánea, sin respetar los ciclos naturales. Si el sol no quemara como quema, si el viento no abrasara como abrasa, si el aire polvoriento no resecara tanto la boca y la garganta, si no confirmara tan a las claras la aridez del corazón, una voz que ya no es la suya se despertaría gritando «¡milagro!». Pero ¿qué viacrucis podría estimular su voz artificiosa, voz de antesala de palacio arzobispal y de sermón cuidadosamente construido? Ojo vítreo impotente frente a la más hermosa imagen del dolor: la de mujer caída. Piernas, brazos y rostro hechos de polvo-ceniza donde dos gotas de sudor —o dos lágrimas— inician ese largo y angustioso camino que va del ojo a la comisura del labio y termina ante el precipicio del mentón. Llanto inútil que se despeñará sin un ápice de sentimiento.

El chófer anónimo, que no tiene ni tendrá permiso para juzgar y a cuyo corazón nadie pide respuestas, desvía la mirada y vuelve la cabeza para que sus ojos no vean lo que no debe verse: el dolor desamparado, el dolor en estado puro.

Pero el dolor, sol caído de cegadora belleza, sigue ahí, mujer caída, sin que nada se mueva en su epicentro. O quizás todo se agita en su interior, pasado y presente: los gestos de su raza, las casas donde vivió su gente, los árboles que plantaron, los animales que domesticaron, las monedas que nunca constituyeron fortuna guardadas siglo tras siglo en el cajón del armario, siempre el mismo, el que también encerró, siglo tras siglo, manteles de encaje y membrillos, el retrato del héroe familiar de la Guerra de Cuba, el tenedor de plata con la torre de Londres grabada en el mango, que un lejano tío abuelo compró en Macao, con el que siempre trincharon el choto al ajillo de los festejos. Todo bulle en ese dolor inmóvil de sol caído-mujer caída, grito de libertad ahogado de repente y por la fuerza. ¿Qué ojos de chófer anónimo podrían contemplar honestamente esa carne libertaria caída y sucia? Mejor mirar al fondo del callejón, a la esquina de la catedral que se perfila en el aire seco, al asta y la bandera, o simplemente mirar al vacío. Aunque fueras su padre, no le dirías nada, la dejarías entrar y hundirse para siempre en su propia perdición, tan anónima como tú, chófer anónimo.

—¡Modesto, haz algo! Eres su hermano. Y, además, sacerdote. Dos razones de peso.

Imposible saber si habla la boca rectilínea y roja de doña Eloísa, o sus perlas. El terror que tiembla en su voz es tan nuevo, tan diferente, que sería difícil afirmar que es humano. Y por si fuera poco, el sudor. Un mar de sudor en el que voz y pánico se ahogan.

Don Modesto cura exclama:

—¡Yo no puedo obligarla, tita! Su aceptación debe ser espontánea, voluntaria. Nosotros le abrimos el camino de la regeneración (desarrollar esta idea en el sermón de las solemnes bodas de María con Nuestro Señor), camino difícil pero seguro. Es ella quien debe elegir. Si no quiere…

—¡Sí que quiero! —grita sol caído-mujer caída—. ¿No ves que sí quiero?

Todo calla. Hasta el pavor de la tía burguesa. ¿Cubrirse de polvo-ceniza es querer?

—Lo único que os pido es un poco de silencio para acostumbrarme a quedarme sin memoria. O a tenerla vacía de recuerdos. Ni míos ni vuestros. Ni de nadie. ¿No me queréis sin pecado? ¡Pues dejadme olvidar que tengo memoria!

La mujer caída gime. Pero en su fuero interno se está riendo. Una carcajada aún más fuerte que la tortura. «¿Quién podrá borrar mis recuerdos? Y más ahora que, por fin, hallé el modo de utilizarlos: como bombas para acabar con vosotros. Durante toda mi vida, desde que mi vida os pertenece, asumí en mi cuerpo el mal que me hicisteis. O mejor, el mal que nos hicisteis. Y al fin he comprendido. Demasiado tarde, quizás. Pero… el tiempo que me queda es un tiempo precioso. Tiempo de ajustar cuentas.»

Doña Eloísa burguesa, derramándose de sudor por ingles y sobacos, casi licuada, considera que ha llegado el momento de dejar hablar a su dormido corazón, si aún le late en algún lugar profundo e inextricable del cuerpo:

—Me guste o no, eres hija de mi hermana. Y la sangre es la sangre. No digo que te parezcas a ella o a mí, ni siquiera a tu hermano. Pero no puedo renunciar a algo tan fundamental como es la familia. Sabiéndote en el convento, segura y bien guiada, te veré como sobrina, y Dios hará el resto. Escúchame bien, María: el orden es imprescindible para vivir en paz. Saber que todo está en orden: la casa y la familia, la vida y la conciencia.

Aliviada por su perorata, el sudor que la empapa se le antoja agua bendita. Alabado sea Dios.

María República, cuerpo sordo, permanece inmóvil. Como si la rabia fuera más fuerte que el miedo, un recuerdo rebelde se asoma a su vacío, a su ventana ciega. Seis balas y un tiro de gracia disparados en el patio de la cárcel de mujeres, una mañana de octubre. Un cuerpo que cae. Su madre. Sol agónico.

Pero el recuerdo se desvanece al instante y la realidad sigue ahí: calor insoportable, callejón sin salida por el que no se aventuran ni los pájaros, gente a su lado, puerta abierta a más prohibiciones y un viejo jardinero momificado que espera, gorra en mano, sin prisa por encerrarla en el infierno.

«“Infierno”, eso es —piensa María República—. Palabra tan exacta como la hora en punto en un reloj. Tan precisa como cualquiera de las definiciones que se han dado del infierno. Mas si hay que entrar, entremos.»

María República se levanta. Mejor dicho, su cuerpo se levanta de entre el polvo-ceniza. La tierra parece gritar que ese cuerpo le pertenece, que ya está preparada para albergar las raíces de ese árbol imposible, árbol-mujer, árbol-soledad, árbol-espejismo en pleno desierto.

«Desierto. Eso es», se aflige María República mientras sus cabellos se desperezan y se sacuden el polvoceniza que los impregna.

—De todas formas —dice mirándolos—, puesta a no ser libre, me da igual estar dentro que fuera. La libertad es otra cosa. No está ni dentro ni fuera, sino en otro sitio. A saber dónde.

El esfuerzo filosófico la hace sonreír como si oyera hablar a otra persona en un lugar absurdo, un callejón sin salida dando rienda suelta a sus pensamientos.

Don Modesto cura asiente:

—A veces, sigues siendo la de antes. No concibo qué camino has seguido para llegar a esto.

—Yo siempre soy la misma —contesta María República con desprecio.

Y añade:

—Nadie sigue un camino. Te echan al camino, y allá te las compongas. Si de verdad quieres oír lo que pienso, te lo voy a decir: ser cura no significa saberlo todo.

—Yo nunca pretendí estar en posesión de la verdad. ¡Dios me libre!

—Pero lo que yo te digo es que no lo sabes todo.

El viejo jardinero momificado, gorra en mano, se aparta para dejarlos entrar, con la misma actitud con la que deja pasar el cesto de pan de los viernes a las tres de la tarde, la Eucaristía de todas las mañanas o el ataúd de la monja que murió la semana pasada. Sin componerse un semblante. Impasible. En algún momento de su vejez debió pensar que, con la cantidad de arrugas que le surcan la cara, nunca podría expresar emociones. Y ese día, por fin, descansó. Pasó de ser hombre a ser cosa. Punto final de todo desaliento.

Puerta pesada, grande. Puerta metálica. Que se abre con ruido de cerrarse. Puerta trampa. Para siempre.

Para siempre, María República.

II

Los innumerables corredores del infierno son largos, encalados, con puertas ciegas, cuadros de santos y santas en hábito pardo o marrón, estáticos en pleno éxtasis, todos con un libro, una vela y una serpiente. María República jura echar una ojeada, en cuanto pueda, al libro, a la vela y a la serpiente. Para ver si son todos iguales. Bienes compartidos.

El insólito canario de hace un rato vuelve a cantar en su rincón oculto del infierno y María República deduce que ese canto con sombra de eco debe salir de un claustro.

—¡Qué mundo de paz! —suelta doña Eloísa burguesa con voz perfectamente medida por temor a desconchar la cal de las paredes o a traspasar las puertas ciegas.

La vela de uno de los cuadros parece estremecerse levemente, como si la voz de la burguesa trajera consigo un soplo de viento. Pero el santo no desvía la mirada del libro iluminado, donde unas palabras góticas se obstinan en esclarecer algún disparatado misterio de alquimia. Tampoco la serpiente disimula su expresión de bicho hambriento, ni cierra de golpe la boca abierta que acecha el tobillo del santo, como si en lugar de la Tentadora fuese una sabandija. Pintor huérfano de teología.

Don Modesto cura pregunta:

—¿No te gusta este olor a santidad, María? Estoy seguro de que, después de la vida que has llevado, el sosiego te sentará bien. Tú misma debes desearlo ¿verdad?

María República, picada por la curiosidad, intenta husmear en el aire el olor a santidad. Pero su pituitaria sólo percibe un tufo a humedad y a lejía. Pensamiento reflejo: «¿Quién fregará este suelo de baldosas que se alarga hasta el infinito?».

La sospecha de que en ese infierno no necesitan pecadoras arrepentidas, sino fregonas, la asalta de repente. «No tendría ninguna gracia venir aquí sólo para quitarles la mierda a las monjas, que se deben pasar el día rezando. ¡Si mis padres levantaran la cabeza…! ¡Qué tonterías pienso! Mis padres eran ateos. Si alguna vez vuelvo a verlos, no será en una iglesia, ni en un cementerio, ni en un convento. En un mitin político, quizás, si tuviera la suerte de asistir a alguno.»

A María República le gusta pensar que nada es definitivo y que del infierno también se sale. Por la puerta de la vida. O por la de la muerte.

—Vendré a verte todos los años, María, cuando me den permiso en el Vaticano —promete don Modesto cura.

María República se imagina al Santo Padre entregando a su hermano un sobre celeste con la paga extraordinaria. En plena Capilla Sixtina.

—Yo, todas las semanas —añade, ferviente, doña Eloísa burguesa—. Y me encargaré de que no le falte nada a tu ajuar. Aunque no permiten visitar a las novicias, ya me las arreglaré. La cuñada de la Madre Superiora es muy amiga mía. Su marido es concejal del ayuntamiento.

—¿El marido de la Madre Superiora? —pregunta, sociable, María República.

—¡Pero qué disparates dices, hija!

—¿Su hermano?

—¡No mujer! ¡El hermano de su difunto esposo!

—Me pierdo, tía, me pierdo. Nunca entenderé los parentescos eclesiásticos.

—¡Pero en qué conversaciones os metéis! —se impacienta don Modesto cura—. Cambiad de tema o callaos.

Por los corredores lechosos del infierno se propaga de nuevo el canto insólito del canario. Una galería cegada por celosías verde oscuro derrama su luz mística sobre las losas blancas y negras. Un macetero de cobre, bruñido hasta parecer de oro, aunque picado por abscesos verde musgo, sostiene una palmera enana peinada y lustrosa: gitana en día festivo. Un grifo descompuesto se muere gota a gota en un balde de plástico tan amarillo como una enfermedad hepática. Unos angelotes se aferran, en racimos, a las columnas góticas del balcón como monos engarfiados al tronco de un cocotero; miran todos al vacío, unos hacia arriba y otros hacia abajo, pero, al no hallar nada ni a nadie donde posar la mirada, su alborozo infantil se convierte en congoja. Congoja en equilibrio. Una avispa entra y sale por los orificios de la celosía como una vertiginosa gota de cera que brilla y se oscurece en este universo repartido entre sol y sombra.

Una puerta, cerrada con cerrojo, debe llevar hasta el canario cantor. Don Modesto cura la abre con decisión. Un chirrido de hierro viejo se escapa, exhalando quejidos por el laberinto de pasillos, voz de genio encerrado durante tanto tiempo que ha olvidado el canto, o la palabra: sólo le queda el quejido para proclamar su dolor o su encarcelamiento.

El sol, que permanecía encerrado en un patio interior de azulejos y agua, se precipita invasor por la puerta abierta de par en par. Doña Eloísa burguesa, don Modesto cura y María República puta lo reciben en pleno rostro. Inesperado y brutal.

Los ojos se acostumbran, se abren poco a poco.

Una fuente octogonal de azulejos, sin peces ni nenúfares, trata de humedecer el sol del patio, tan concentrado que se diría melaza.

—Este sol no respeta nada —se queja doña Eloísa burguesa. Su mano enguantada abre el bolso de cocodrilo, saca un pañuelo de batista, lo hunde en el canal de los pechos y lo retira empapado en lágrimas. Los senos de la burguesa lloran como pueden.

—Desde fuera el convento parece más pequeño, no te imaginas tanto corredor ni tanto patio.

—En agosto todo parece desmesurado —aclara don Modesto cura, que debió estudiar en algún sitio el arte de la metáfora aplicada a lo cotidiano.

—Sí. Todo se hincha —añade María República, más puta que nunca. Sin saber por qué, sus palabras hacen enrojecer a doña Eloísa burguesa, que la mira escandalizada y grita iracunda:

—¡Ni aquí dentro, María, ni aquí dentro puedes contener la lengua! ¡Qué vergüenza! ¿No comprendes que ciertas cosas hieren nuestra sensibilidad?

Don Modesto cura busca en su catálogo de pecados qué enigmática insinuación de su hermana ha podido provocar tan virulenta reacción, pero no encuentra nada. Piensa que las mujeres, aun siendo el pilar más firme de la Iglesia, no dejan de ser el demonio en persona. Con cierta tristeza, concluye que ni su tía ni él quieren a su hermana. Y piensa, para consolarse, que los deberes religiosos son duros porque imposibilitan el amor. Duros pero heroicos.

María República se encoge de hombros. Nunca le cortarán la lengua. Sabe convertirla en cuchillo que alcanza el fondo turbio del olvido cuando es necesario. Ignorando las coléricas sacudidas de su tía burguesa, pasea la mirada por el patio ardiente y la detiene en el canario insólito, enclaustrado en su jaula bajo un absurdo parasol rojo amarillo rojo. La bandera. Bandera falsa. Para María República la auténtica es roja amarilla morada. Su bandera tricolor.

¡Deja el pasado, María República, déjalo dormir!

El pasado se duerme, demonio dócil, con la esperanza de despertar algún día aquejado de insomnio para mantenerse alerta. Eternamente.

—Si tuviera unas migas de pan, se las echaría al canario. Debe estar hambriento el pobrecito.

—Este traje de chaqueta negro me está matando —gime, lastimosa, doña Eloísa.

—Podías haberte puesto un vestido más ligero —dice el cura—. La Reverenda Madre lo habría entendido.

—Las formas son las formas, Modesto. Si hago miles de sacrificios por los extraños, ¿cómo no voy a hacerlos por mi propia sobrina?

—¿Dónde habrá un retrete? —pregunta María.

—¡María!

—¡Llevo todo el día sin mear! No soy ninguna santa, tengo mis necesidades. ¡Como cualquier hijo de vecino!

—¿Y tiene que ser precisamente ahora?

—¡Joder, no me voy a mear en las bragas!

La burguesa, alarmada, mira en torno suyo. El sudor se le seca en el cuerpo. Se pone rígida.

—¡Pues mira a tu hermano, criatura! A pesar de la sotana y de todo lo que lleva debajo, no se queja. Si no puedes aguantarte tus necesidades, nunca podrás hacer carrera de ti misma.

María República no escucha el sermón. Se quita los zapatos, se levanta la falda, entra en la fuente octogonal y se agacha.

—¡Dios mío!

El grito sale de dos bocas al unísono. El canario observa y calla.

—Si alguien me ve, podéis decir que me moría de calor y que me estoy refrescando. Al fin y al cabo, aún no soy monja. Puedo permitirme ciertas libertades.

El canario se zambulle en el agua de la cajita metálica y se da su baño vespertino. Luego canta, alegre. María República decide venir todos los días a echarle de comer migas de pan con azúcar. ¡Si no se pierde en el laberinto de corredores!

Con las piernas mojadas, sale de la fuente y se escurre el agua del vestido. Santos, serpientes, angelotes y celosías la contemplan. Escándalo.

—Vale, ya estoy lista. ¿Nos vamos a quedar aquí todo el día?

Don Modesto cura se muerde los labios. Abre la verja de hierro que da a un patio cuajado de geranios. Allí, la luz es reina. Las ventanas sin celosías reciben de lleno el sol de la tarde. Don Modesto llama con los nudillos a una de las puertas, que ostenta un corazón de porcelana herido a puñaladas y un escudo de armas finamente labrado. La puerta parece sorda y don Modesto insiste.

—Igual no hay nadie —dice María República.

Doña Eloísa burguesa le echa una mirada asesina, se recompone las perlas del cuello y coloca piadosamente las manos sobre el pecho.

Una puerta termina por abrirse. Aparece una novicia pidiendo silencio con un dedo sobre los labios. Un velo blanco le cubre la cabeza.

«Ésta se cree la santa de uno de esos cuadros», piensa María República fijándose en las uñas roídas por la lejía y en las manos enrojecidas de tanto fregar.

—La Reverenda Madre nos espera —anuncia don Modesto, cura hasta el límite, con voz insospechadamente autoritaria.

—¡Silencio, padre, que la Reverenda está en oración! —susurra la novicia con aspecto de paloma.

—¿Por mucho tiempo?

—Eso depende de su digestión, padre. Hoy ha comido alubias con chorizo. Será mejor que tengan ustedes un poco de paciencia.

—¡Pues tenemos para rato! —dice María República. Se sienta en un banco de madera y cruza las piernas.

—Las piernas, María —silba doña Eloísa.

María República descruza las piernas.

—Naturalmente, aquí no se podrá fumar —dice de repente María República—. Esto no es el reconocimiento médico. El doctor era un tipo agradable que entendía bastante bien las cosas de la vida. Todos los primeros de mes, cuando me tocaba ir a su consulta, ¿sabéis lo que me decía? «María, la sífilis se cura. Es cuestión de paciencia… y de higiene, claro.» El hombre no se figuraba que a mí me importaba un bledo…

María República se interrumpe. Doña Eloísa burguesa y don Modesto cura tratan de levantar del suelo a la novicia, que al parecer se ha desmayado. La palidez le acentúa el aspecto de paloma.

—¡Perdónela, hija mía, perdónela, que no sabe lo que dice! La vida que ha llevado hasta ahora…

—Para servir a Dios hay que ser capaz de oírlo todo —corta, seco, el cura.

—¡Pero si no es por lo que ha dicho la señorita, Dios me libre! —articula al fin la novicia—. Es por la coincidencia.

—¿Qué coincidencia?

—¡No, nada, nada! Será mejor que nos callemos. La Reverenda Madre tiene el oído muy fino. El vuelo de una mosca la distrae. Y no le gusta que nada la moleste cuando está en oración.

—¿Está rezando el rosario? —inquiere don Modesto, que tiene la impresión de llevar siglos allí.

—Un popurrí…

María República lanza una carcajada. El canario insólito responde desde el patio interior.

—Me refiero a que la Reverenda Madre mezcla sus rezos —se angustia la novicia paloma—. Un rosario, una novena y, entre medias, algunas oraciones que ella misma ha redactado. Muy hermosas, por cierto.

María República ríe y ríe, a dúo con el canario.

—Rosa, ¿quién ríe por ahí?

La voz traspasa la puerta, como un gong. Todo se calla: María República, el canario; doña Eloísa burguesa y don Modesto cura contienen la respiración.

La novicia zurea:

—Soy yo, Rosa. —Y luego, más alto—: Tiene visita, Reverenda Madre.

—¿Quién?

—Dos señoras y un sacerdote.

—La oveja descarriada y su familia —concluye la voz.

—Dicen que Su Reverencia los espera.

—¡Que pasen! Y lleva luego el canario a la celda de la Madre Psicóloga.

—La Madre Psico… ¿qué…? —pregunta Rosa, aterrada.

—¡A sor Renuncia! ¿Tengo que decírtelo todos los días? ¿Cuándo te enterarás de quién es quién? Llévale el pájaro y que le ponga el producto contra los parásitos. Ese bicho se picotea demasiado debajo de las alas.

La novicia empuja la puerta y deja pasar a los visitantes. La enorme antesala del aposento de la Reverenda está atestada de sillones, cojines de seda y biombos, pero ni imagen de Cristo ni cuadro de santo. Un inmenso ramo de rosas amarillas, asperjadas con agua, se refleja sobre el tablero de una mesa de centro. Un gato persa, que dormitaba sobre un diván, confundido entre los cojines de raso malva, se levanta, se despereza y los mira, con una mezcla de indiferencia y desprecio. Luego, desaparece detrás de un biombo chino.

Varias alfombras, persas como el gato, esponjan sus colores de seda en los espacios libres que dejan los sofás Récamier. Las cortinas de raso color crema, estampadas con primorosos bordados de escudos de armas, visten las paredes. Detrás de cada visillo se adivina una celosía pintada de verde oscuro, aspecto exterior de convento de clausura ofrecido a la consideración viciosa de las gentes.

María República piensa en los grabados del lujoso burdel que vio una vez en un libro de un cliente. «Sólo falta la estatua de la bailarina egipcia. Y la pipa de opio.»

Sin embargo, don Modesto cura no se extraña. Acostumbrado a los fastos del Vaticano, donde consiguió un buen cargo gracias a sus conocimientos de derecho canónico, a su don de lenguas y a los buenos oficios de la Reverenda Madre ante un cardenal de la Iglesia, este salón de mujer mundana le parece una buhardilla. Sí que le hubiera sorprendido encontrar, digamos, un tigre con cadenas de oro o un acuario de peces carnívoros. La Reverenda Madre fue siempre algo extravagante, y por su pasado de duquesa viuda conserva una cierta elegancia. Pero don Modesto cura constata que la Superiora ha sabido limitarse a un lujo más bien modesto y no ha caído en la tentación de envolver su actual parentesco con Dios en nubes de incienso oriental.

—Al fin un sitio agradable y a cubierto del sol —dice doña Eloísa burguesa, envidiando el regio satén de los sillones franceses y la escultura de plata maciza sobre el camino de mesa: unas damas y unos caballeros jugando a la gallina ciega. En una vitrina de madera dorada, la Reverenda Madre expone su colección de cálices y custodias digna de la catedral de Toledo.

—¿Todas las celdas son así? —pregunta María República dejándose caer en un mullido puf de plumas.

—¡Levántate de ahí! —escupe tía Eloísa.

María República se pone en pie de un salto.

—Las celdas son celdas. ¡Aquí se viene a hacer penitencia, no de vacaciones! —concluye la burguesa.

—¡Pues parece que la jefa entiende la penitencia de otra manera!

—¡María! —dice don Modesto cura, horrorizado—. Cuando hables de ella o te refieras a ella, tienes que decir «Reverenda Madre». Tu falta de respeto me avergüenza, María. Te aconsejo que no lo olvides: «Reverenda Madre».

—No se canse, padre. Me basto y me sobro para enseñar a mis novicias cómo deben tratarme.

La Reverenda Madre asoma inesperadamente detrás de una cortina.

Pequeña y nerviosa, con fría mirada de serpiente, se apoya para caminar en un bastón de ébano con puño-joya. Sus manos cuajadas de anillos no llaman tanto la atención como esa sombra de muerte que le borra las facciones y que deja el campo libre a la intensidad de la mirada. Una llama en la oscuridad. María República intuye que una enfermedad se la está comiendo poco a poco, gusano hambriento, y que podrían echársele cien años si no fuera por el brillo de los ojos. En esos labios descompuestos y pálidos, María República cree identificar uno de sus recuerdos. Recuerdo reciente. De burdel.

—¡Reverenda Madre! —exclaman a la vez dos voces educadas.

—«Señora duquesa» —corta, seca, la Reverenda Madre—. Renunciar al siglo no significa renunciar a una misma. En lo que a mí respecta, mis títulos me vienen de familia. Son títulos de nacimiento. Renunciar a sí mismo es pecar contra la naturaleza. En cuanto al siglo, puede descomponerse a su antojo.

Don Modesto cura sonríe. Sonrisa huidiza, piensa la Superiora.

—Afortunadamente, señora duquesa, estoy aquí en visita privada. Su concepto de la teología escandalizaría a más de uno en el Vaticano.

—¿Teología? ¿Quién habla de teología? En este convento, que es mi casa, hay que hablar de cosas precisas. De todas formas, padre, cada cual tiene su propia teología. Yo tengo la mía. El Vaticano la suya. A propósito, ¿para cuándo serás canónigo?

—En dos años, señora duquesa.

—Bueno, todo llega en este mundo. Me alegra saber que mi dinero ha sido útil. Espero de ti que sirvas sin descanso a la Iglesia. No olvides que he apuntado, desde el principio, todo lo que he invertido en ti. Y soy capaz de pedirte cuentas.

—Lo sé, madrina.

—¿Así que ésta es la oveja descarriada?

María República nota el ojo-serpiente fijo sobre su persona. Ojo-rayos X. María República se amuralla: cada poro de su cuerpo es una sonrisa de dientes afilados donde se estrella la mirada inquisidora.

—Me llamo María Repú…

—María, sin más —corta doña Eloísa—, como la Reina de los Cielos.

—Bueno, no exageres, hija —ironiza su minúscula Reverencia—. Dejémoslo en María, como todas las mujeres.

El ojo incisivo no deja de observarla, de analizarla… A María República le parece estar ante una tea viviente.

—Un poco pálida. ¿Alguna enfermedad?

María República aprieta los labios sin decir palabra. Doña Eloísa burguesa se apresura:

—Con el afán de traérsela cuanto antes, no hemos tenido tiempo de que le hagan un reconocimiento médico. Tampoco lo creímos necesario.

—Yo misma me encargaré.

La voz es perentoria. El bastón de ébano apunta a la burguesa como si fuera a traspasarla y un fulgor incendia el puño-joya. El gato persa salta de detrás del biombo como queriendo atrapar la efímera fantasía centelleante. La Reverenda Madre lo deja engarfiarse a la manga de su hábito de seda salvaje. Un susurro metálico, en el que participan garras y sedas, llena la silenciosa pausa.

—¿Edad?

—Treinta y cinco —contesta María República—. Recién cumplidos. El mismo día que promulgaron la ley.

—¡Milagrosa coincidencia! —se extasía la burguesa poniendo los ojos en blanco.

—Bendita ley, que te trae al buen camino —redondea Su Reverencia—. Dentro de poco te sentirás muy feliz de que te hayan rescatado. —María República piensa en los rescates del tiempo de las cruzadas—. ¿Lo lamentas?

—Cuando la vida es un infierno… —aventura la «rescatada» por decir algo.

—Excelente consideración: la vida es siempre un infierno.

—¿Aquí también?

—En todas partes, hija mía, en todas partes. Tu hermano no es aún canónigo y ya ambiciona ser obispo: su infierno. Tu tía, una simple burguesa con todas las limitaciones que ello conlleva, ya ambiciona ser gran burguesa y hasta, quién sabe, comprarse algún día un título de nobleza. Otro infierno. Y así sucesivamente.

—Sé muy bien lo que es el infierno.

—Mejor, mejor. Así nada te vendrá por sorpresa. Las sorpresas no son nunca agradables. Ni siquiera cuando se trata de un regalo. Quien hace un regalo tiene siempre el deseo oculto de que le devuelvan la cortesía. ¿Eres fuerte? Me refiero a físicamente.

—Sí.

—Eso está bien. Aquí hay siempre mucho quehacer. El convento es grande.

«Eso me temía yo —piensa María República—. Aquí necesitan fregantinas, así que el camino de la regeneración empieza por la bayeta.»

—¿Qué estudios tienes?

La Reverenda lanza una carcajada, como percatándose de que ha dicho una incongruencia. El bastón de ébano se le cae al suelo. El gato persa sale de debajo de un sofá y se precipita sobre el puño-joya.

—¡Cristo, quieto!

La Reverenda aclara:

—A veces llamo a mi gato Cristo. Concretamente, los días en que me ocupo de asuntos relacionados con mi profesión. Así, todo queda en familia.

Don Modesto, algo contrariado, se arrodilla sin decir palabra, recoge el bastón y se lo devuelve a la Superiora que ya se ha serenado.

—Perdona, hija mía, pero preguntarte por tus estudios viniendo de donde vienes es tan absurdo que no he podido contenerme la risa. A veces, una dice cosas sin sentido.

—Fui a la escuela.