Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Stocker, L

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

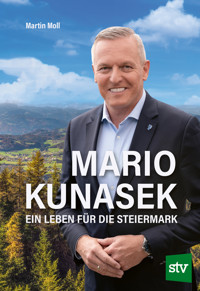

Napoleon soll seinen Soldaten gesagt haben, jeder Tüchtige unter ihnen trage den Marschallstab in seinem Tornister. Als der damals zwanzigjährige Mario Kunasek sich 1996 für eine Laufbahn als Unteroffizier beim Österreichischen Bundesheer entschied, konnte er nicht ahnen, dass er zwei Jahrzehnte später Verteidigungsminister sein würde. Dieses Buch des Grazer Zeithistorikers Martin Moll zeichnet Kunaseks berufliche und politische Karriere nach: von den Anfängen im Ring Freiheitlicher Jugend und in der Gemeindepolitik Gössendorfs über den Nationalrat in Wien bis zum Landesparteiobmann der FPÖ Steiermark und Klubobmann ihrer Fraktion im Landtag. Freilich kommt auch das Privatleben des glücklich Verheirateten und stolzen Vaters eines Sohnes nicht zu kurz. Ein eigenes Kapitel beschreibt einen Politiker, der zugleich ein Mensch zum Anfassen ist. Zahlreiche Gespräche mit Weggefährten, interne Protokolle der FPÖ, Medienberichte und parlamentarische Materialien ergeben das facettenreiche Porträt eines außergewöhnlichen Politikers und vermitteln tiefe Einblicke in den Politikbetrieb – in seine ernsten, aber auch in seine heiteren Seiten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 458

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MARTIN MOLL

MARIO KUNASEKEIN LEBEN FÜR DIE STEIERMARK

Leopold Stocker Verlag

Graz – Stuttgart

Umschlaggestaltung: Werbeagentur Rypka GmbH, 8143 Dobl, www.rypka.at

Titelbilder: Mario Kunasek: Foto Gimpel; Hintergrund: Zoonar GmbH / Alamy Stock Foto.

Bildnachweis: Folgende Bilder wurden dankenswerterweise vom Archiv der FPÖ Steiermark zur Verfügung gestellt: S. 39–41, 53, 56, 60, 63, 75, 83, 94, 97, 108, 115, 118, 125, 131, 134, 135, 137, 147, 188, 191, 215, 220, 223, 231, 232, 277.

Für alle anderen Abbildungen finden Sie den Bildnachweis direkt beim jeweiligen Bild.

Wir haben uns bemüht, bei den hier verwendeten Bildern die Rechteinhaber ausfindig zu machen. Falls es dessen ungeachtet Bildrechte geben sollte, die wir nicht recherchieren konnten, bitten wir um Nachricht an den Verlag. Berechtigte Ansprüche werden im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter https://www.dnb.de abrufbar.

Hinweis

Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:

Leopold Stocker Verlag GmbH

Hofgasse 5/Postfach 438

A-8011 Graz

Tel.: +43 (0)316/82 16 36

Fax: +43 (0)316/83 56 12

E-Mail: [email protected]

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.stocker-verlag.com

ISBN 978-3-7020-2272-3

eISBN 978-3-7020-2277-8

© Copyright by Leopold Stocker Verlag, Graz 2024

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.

Layout: Ecotext-Verlag, Mag. G. Schneeweiß-Arnoldstein

Inhalt

Vorwort

Einleitung

Mario Kunaseks Kindheit und Jugend

Das Elternhaus

Volksschulzeit in Vasoldsberg

Gymnasiast in Graz

Lehrling beim Autohaus Vogl & Co

Vom Grundwehrdiener zum Berufssoldaten

Grundwehrdienst und Entschluss, beim Bundesheer zu bleiben

Ausbildung zum Unteroffizier

An der Heeresunteroffiziersakademie in Enns

Prüfungsstoff

Geschafft: Beförderung zum Wachtmeister

Die Vereinten Nationen in Bosnien-Herzegowina

Kunaseks Einsatz in Bosnien-Herzegowina 1999

Rückkehr vom Auslandseinsatz nach Graz

Kunaseks weitere Laufbahn beim Bundesheer

Weitere Spezialausbildungen

Personalvertreter beim Bundesheer

Erste Schritte in die Politik

Die Anfänge beim Ring Freiheitlicher Jugend

Vom RFJ zur Kommunalpolitik

In der Gemeindepolitik in Gössendorf

2005: die Stunde null der steirischen FPÖ – Die Vorgeschichte

Steirische Landtagswahl 2000

Krach in Knittelfeld

Die Gründung des BZÖ

Landtagswahl 2005: Der Super-GAU für die FPÖ

2005/06: Ein steiniger Neubeginn

Gerhard Kurzmann übernimmt das Ruder

Erste wichtige Funktionen für Kunasek

Kunasek übernimmt den Bezirk Graz-Umgebung

Kunaseks erste Kandidatur für den Nationalrat

2007: Kunasek wird Landesparteisekretär

2005–2017: Kunasek als Gemeindepolitiker in Gössendorf

Gemeinderatswahl 2005: Kunaseks erstes Antreten in Gössendorf

Ortsparteiobmann in Gössendorf

Partys, Bälle, Charity und Fundraising

Medien- und Programmarbeit in Gössendorf

Gemeinderatswahl 2010

Gemeinderatswahl 2015

2008: Einzug in den Nationalrat

Die Nationalratswahl 2008

Angelobung als Nationalratsabgeordneter

Gleich zum Einstand: linke Polemik gegen die FPÖ

Erste Aufgaben im Hohen Haus

Die Rahmenbedingungen: Schlechte Zeiten für das Bundesheer

Kunaseks Jungfernrede

Weitere parlamentarische Initiativen Kunaseks

Misstrauensantrag gegen Verteidigungsminister Darabos

Parlamentarische Anfragen

Kunaseks Lösungsvorschläge

Wehrpflichtvolksbefragung Jänner 2013

Resultate der Volksbefragung

Ministerwechsel: Darabos tritt ab, Klug kommt

Trotz Ministerwechsel: Business as usual

Eine neue Sicherheitsstrategie für Österreich

Eintreten für steirische Belange

Kunaseks Arbeitsweise als Abgeordneter

2010: Wiedereinzug der FPÖ in den Landtag Steiermark

Die Ausgangslage

Landtagswahlkampf 2010

Das Wahlresultat

Weitere FPÖ-Kampagnen

2013–2015: erneut im Nationalrat

Die Nationalratswahl 2013

Mario Kunasek wird steirischer Spitzenkandidat

Nationalratswahl 2013: Die Steiermark wird blau

Nationalratsabgeordneter 2013–2015

Kampf gegen ausländische Spionage

Und wieder: Einsatz für die Landesverteidigung

Europäische Themen

Einsatz für Blaulichtorganisationen

Asyl, Migration und Integration

Kunasek verlässt den Nationalrat

Eine beeindruckende Leistungsbilanz

„Er ist der ideale Kandidat“: Kunaseks Weg zum Landesparteiobmann

Die Vorbereitung der Nachfolge Kurzmanns

Kür zum Spitzenkandidaten durch den Landesparteivorstand

EU-Wahl Mai 2014

Vorbereitungen für die Gemeinderatswahlen 2015

Steirerland in Steirerhand: Freiheitliche Leitlinien

Kunasek wird im ganzen Land bekannt gemacht

Gemeinderatswahl 2015

Blick voraus auf die Landtagswahl 2015

Vorverlegung der Landtagswahl 2015

Landtagswahlkampf

Landtagswahl 2015

Kunasek zieht in den Landtag Steiermark ein

Flüchtlingswelle 2015

Kunaseks Wahl zum Landesparteiobmann

Kunaseks Wirken als Landesparteiobmann

Mehr Öffentlichkeitsarbeit und Schulung der blauen Funktionäre

Im Vorfeld der Bundespräsidentenwahl 2016

Bundespräsidentenwahl 2016

Weitere Arbeit für Land und Partei

FPÖ-Landesparteitag 2016: Bestätigung Kunaseks als Landesparteiobmann

Grazer Gemeinderatswahl Februar 2017

Vorbereitung auf die landesweite Gemeinderatswahl 2020

Die blaue Öffentlichkeitsarbeit wird noch professioneller

Vor der Nationalratswahl 2017

Nationalratswahl 2017

Regierungsverhandlungen, Kabinett Kurz/Strache

Mario Kunasek wird Minister

2017–2019: Bundesminister für Landesverteidigung

Hohe Akzeptanz in Kunaseks neuem Tätigkeitsbereich

Der Kampf um das Heeresbudget

Mehr Geld für das Bundesheer

Erste Anschaffungen für das Bundesheer

Heeresgliederung

Autarke Kasernen als Sicherheitsinseln

Die Sicherung des Fliegerhorsts Aigen im Ennstal

Kunaseks Dienstreisen und Besucher aus dem Ausland

Die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Verteidigungsministeriums

Sicherung des Personalersatzes, Attraktivierung des Grundwehrdiensts

Kunasek und der behauptete Rechtsextremismus im Bundesheer

Die endlose Causa Eurofighter

Gescheiterte Weiterführung des Militärrealgymnasiums Wiener Neustadt

Die Bilanz von Kunaseks Ministerzeit

Ibiza: Die Regierung platzt

Das Ibiza-Video und seine Vorgeschichte

FPÖ-Landesparteitag am 18. Mai 2019

Rücktritt sämtlicher freiheitlichen Minister

Mai 2019: Rückkehr in die Landespolitik

Kunasek blickt nach vorne

Personalrochaden

Die Wahl zum Europäischen Parlament 2019

Nationalratswahl 2019: Der Wahlkampf

Das Ergebnis der Nationalratswahl 2019

Analysen der Nationalratswahl 2019

Vorbereitungen für die Landtagswahl 2019

Landtagswahl 2019

Ursachen des Wahlausgangs

Vorbereitungen auf die Gemeinderatswahl 2020

Zeitenwende: während und nach der Corona-Pandemie

Die Pandemie bricht aus

Gemeinderatswahl 2020

Analysen des Wahlausgangs

Bewertungen der blauen Corona-Politik

Übersiedelung in die neue Landesgeschäftsstelle

Kontakt zu den Bürgern in Zeiten der Pandemie

Kampf gegen die Corona-Maßnahmen

Weitere freiheitliche Kampagnen

Frauen in der FPÖ

Herbert Kickl wird Bundesparteiobmann

Grazer Gemeinderatswahl am 26. September 2021

Analyse des Grazer Wahlergebnisses

Der Grazer Finanzskandal und die Führungsfrage in der Stadtgruppe

Erste Medienberichte, undichte Stellen und fehlendes Geld

Das schwierige Bemühen, Licht ins Dunkel zu bringen

2021–2023: der Konflikt um die Führung der FPÖ-Stadtpartei Graz

Der Kompromiss: eine Doppelspitze für die FPÖ Graz

Der blaue Gemeinderatsklub zerfällt

Michael Winter, der verhinderte Kandidat

Interregnum: Die Landespartei führt die Stadtgruppe

Im zweiten Anlauf: Axel Kassegger übernimmt die FPÖ Graz

Schritte zur Konsolidierung der Grazer FPÖ

Die letzten zwei Jahre: Voller Einsatz für die Steiermark

Landeshauptmannwechsel 2022: Von Schützenhöfer zu Drexler

Bundespräsidentenwahl 2022

Personelle Weichenstellungen

Putins Angriff auf die Ukraine

Freiheitliche Vorschläge im Kampf gegen die Teuerung

Vorbereitungen auf das Superwahljahr 2024

Freiheitliche Initiativen

Blaue Kernthemen: Flucht und Migration

Migrationsbedingte Sicherheitsprobleme

Fremde ethnische Konflikte mitten in Österreich

Diffamierungen aus dem linken Lager

Die Medien und die Öffentlichkeitsarbeit der steirischen FPÖ

Printmedien der FPÖ

Präsentation der FPÖ-Arbeit im Landtag

Ins Superwahljahr 2024

Anspruch auf den Landeshauptmann?

Der Krieg mit den Meinungsumfragen

Mobilisierung der FPÖ-Mitglieder

Neujahrstreffen der FPÖ 2024 bei Graz

Kunaseks Rolle als künftiger Landeshauptmann

Horrorszenarien

Steirische Traditionen

Ausblick auf das Superwahljahr

Der Privatmann Mario Kunasek

Mario Kunaseks erste Ehe

Sabrina und Mario

2019: Nachwuchs im Hause Kunasek

Mario Kunaseks Hobbys, Vorlieben … und weniger Geschätztes

Stets im Zentrum: die Familie

Literatur- und Quellenverzeichnis

Interviews und persönliche Mitteilungen

Konsultierte Zeitungen und Zeitschriften (Print- und Onlineausgaben)

Quellen im Internet

Verzeichnis der Abkürzungen und Akronyme

Personenverzeichnis

Vorwort

Geschätzte Leserinnen und Leser,

es ist mir eine Ehre, das Vorwort zur Biografie von Mario Kunasek schreiben zu dürfen. In den folgenden Zeilen möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick in das Leben und die politische Laufbahn dieses bemerkenswerten steirischen Politikers geben.

Mario Kunasek, geboren am 29. Juni 1976 in Graz, Steiermark, hat sich im Lauf seiner Karriere als engagierter und zielstrebiger Politiker einen festen Platz in der österreichischen Politiklandschaft erarbeitet. Seine politische Reise begann als Personalvertreter der AUF/AFH (Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher/Arbeitsgemeinschaft der Freiheitlichen Heeresangehörigen). Von dort aus führte ihn sein Weg an verschiedene Stationen, bis er schließlich Bundesminister für Landesverteidigung der Republik Österreich wurde. Diese Position bekleidete er vom 18. Dezember 2017 bis zum 22. Mai 2019.

Neben seiner politischen Tätigkeit auf nationaler Ebene ist Mario Kunasek auch auf regionaler und kommunaler Ebene aktiv. Seit dem 28. Mai 2019 ist er wieder Abgeordneter zum Landtag Steiermark, wo er als FPÖ-Klubobmann fungiert. Seine Wurzeln liegen in der Gemeinde Gössendorf, in der er von 2005 bis 2018 Ortsparteiobmann der FPÖ und von 2010 bis 2015 Mitglied des Gemeindevorstands war. Nach der Gemeinderatswahl 2015 übernahm er das Amt des Vizebürgermeisters.

Mario Kunaseks militärische Laufbahn begann mit dem Präsenzdienst im Jahr 1995, den er in St. Michael ableistete. Er absolvierte die Ausbildung zum Unteroffizier in Enns und Wien und war zwischen 1997 und 2005 beim Versorgungsregiment 1 in Graz tätig.

Mario Kunasek ist ein Mann mit klaren Überzeugungen und einem unermüdlichen Einsatz für seine Heimat und seine Mitbürger. Seine politische Arbeit zeichnet sich durch Entschlossenheit, Integrität und Leidenschaft aus. Für mich als einen von Mario Kunaseks engsten politischen Weggefährten ist die gelebte Bürgernähe jenes Attribut, das sein Wirken wohl am besten beschreibt. Zu jeder Tages- und Nachtzeit hat er ein offenes Ohr für die Anliegen und Sorgen der Bevölkerung.

Ich bin davon überzeugt, dass diese Biografie einen tiefen Einblick in das Leben und Wirken dieses außergewöhnlichen Politikers bietet. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und hoffe, dass Sie die Erfahrungen und Erkenntnisse, die Sie in diesem Buch finden werden, inspirieren.

Ihr

Mag. Stefan Hermann, MBL

Einleitung

Der 17. Oktober 2015 – an diesem Tag wählte ein außerordentlicher Parteitag der steirischen FPÖ ihn mit 98,2 % der Delegiertenstimmen zum neuen Landesparteiobmann – war wohl der bisherige Höhepunkt im Leben des damals 39-jährigen Mario Kunasek. Ob jenes Ereignis dies für ihn auch aus heutiger Sicht, rund neun Jahre später, noch immer ist, muss hier offenbleiben, denn jener Oktobertag 2015 hat seither doch einige hochkarätige Konkurrenz bekommen. Mit dem Tag der Hochzeit Kunaseks und seiner Sabrina (16. Juni 2018), dem Tag der Geburt seines Sohnes Theo (30. Juni 2019) sowie dem Tag seiner Angelobung als Bundesminister für Landesverteidigung und Sport (18. Dezember 2017) gibt es mittlerweile, soweit wir wissen, zumindest drei weitere ernsthafte Anwärter auf den Spitzenplatz. Eine Rangfolge festzulegen, ist nicht die Aufgabe des Biografen, sondern die höchstpersönliche Wahl des hier Porträtierten. Von ihm selbst erfahren wir immerhin, dass seine Eheschließung mit Sabrina „die beste Entscheidung meines Lebens“ war.1 Über den feinen Unterschied zwischen bester Entscheidung und Höhepunkt eines Lebens ist hier nicht weiter zu spekulieren. Glücklich kann sich jedenfalls schätzen, wem eine solche erfreulich große Auswahl zur Verfügung steht.

Aber wer ist der Mensch, der all dies erleben durfte und der sich in jenen Monaten, in denen ich dieses Buch geschrieben habe, anschickt, den Anspruch auf den Sessel des Landeshauptmanns der Steiermark zu erheben? Dieser Band möchte das höchst ereignis- und abwechslungsreiche Leben Mario Kunaseks mit seinen wichtigsten Stationen vor dem Auge der geneigten Leser Revue passieren lassen, die auf diese Weise an einer bemerkenswerten Karriere teilhaben können, von der wir nicht wissen, wohin sie den Porträtierten noch führen wird. Gleichsam in die Wiege gelegt, durch Status und Herkommen vorgezeichnet, war sie ihm gewiss nicht; er hat diese Karriere aus eigener Kraft geschmiedet.

Naturgemäß geht es hier nicht darum, in jeden noch so verborgenen Winkel des Privat- und Familienlebens hineinzuleuchten und eine Art von Aufdeckerjournalismus, wenn nicht Voyeurismus, zu betreiben. Wenngleich Kindheit, Jugend und der erste, längere Zeit hindurch ausgeübte Beruf als Unteroffizier des Österreichischen Bundesheers – allesamt prägende Erfahrungen – ausgiebig zur Sprache kommen, steht doch der politische Weg Kunaseks im Mittelpunkt. Hieran dürfte im Superwahljahr 2024 wohl das größte öffentliche Interesse bestehen.

Als mit dieser Aufgabe betrauter Historiker ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, keine Hagiografie, auf gut Steirisch: keine Lobhudelei, vorzulegen, Fakten nicht zu verdrehen oder wegzulassen, sondern das verfügbare Quellenmaterial nach bestem Wissen und Gewissen neutral auszuwerten und zu einem möglichst facettenreichen Bild zusammenzusetzen. Im Laufe eines jeden Lebens gibt es – wer wüsste das nicht – Höhen und Tiefen, Erfolge und Rückschläge und als Quintessenz aus all dem die Hoffnung, dass einem die Zukunft mehr Höhen und Erfolge als das ungeliebte andere bescheren möge. Mario Kunasek, das haben meine Recherchen zweifelsfrei ergeben, ist ein Mensch, der stets auf seine Kraft, die eigenen Leistungen und Anstrengungen vertraut. Dass einem im Leben wenig oder – eher die Regel – gar nichts geschenkt wird, ist ihm schon sehr früh klar geworden. Sein späterer hauptberuflicher Einstieg in die Politik konnte, ja musste diese Einsicht nur bestätigen. Der dem Dichter und Sprachgelehrten der Barockzeit Justus Georg Schottel, genannt Schottelius (1612–1676), dem Sohn eines evangelisch-lutherischen Pastors, zugeschriebene Ausspruch „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott!“ mag auf den ersten Blick für den Katholiken Kunasek nicht ganz passend wirken, er trifft trotzdem exakt ins Schwarze.

Als Quellen dieses sich dem Objektivitätsgebot der Geschichtswissenschaft verpflichtet fühlenden Buches dienten in erster Linie die (zeit)geschichtliche Fachliteratur, Medienberichte, darunter FPÖ-Zeitungen, Werbematerialien, Protokolle der FPÖ-Gremien und parlamentarischer Körperschaften, wie des Landtags Steiermark und des Nationalrats, sowie Interviews mit dem Protagonisten und etlichen seiner Weggefährten, denen ich für ihre Bereitschaft, mir Rede und Antwort zu stehen und sich meinem mitunter hartnäckigen Nachfragen zu stellen, herzlich danke. Ein aufrichtiger Dank gilt ebenso meiner aufmerksamen Lektorin, Mag. Heike Pekarz, und dem Team des Stocker-Verlags.

Da sämtliche Genderschreibweisen dem hier Porträtierten ein ebensolcher Gräuel sind wie mir, verwende ich in diesem Buch das generische Maskulinum. Bei allen im Text genannten Personen führe ich akademische und sonstige Titel in der Regel nur bei der ersten Erwähnung an. Meine erläuternden Zusätze zu wörtlichen Zitaten stehen in eckigen Klammern. Prozentangaben sind auf eine Kommastelle auf- oder abgerundet.

Univ.-Dozent Dr. Martin Moll

Anfang Mai 2024

Mario KunaseksKindheit und Jugend

Das Elternhaus

Mario Kunasek wurde am 29. Juni 1976, einem Dienstag, im Landeskrankenhaus Graz geboren. Die Geburtszeit 4 Uhr 45 hätte zwar nicht zum Neujahrsbaby gereicht, ein Frühaufsteher (oder nachtaktiv, je nachdem) war der Junge aber zweifellos. Die Geburtsurkunde verzeichnet als Eltern den 1948 geborenen selbstständigen Transportunternehmer Herbert August Kunasek und Friederike Kunasek, geborene Halwachs (Geburtsjahrgang 1956); bei der Mutter ist in der Rubrik Religionszugehörigkeit „röm.-kath.“ vermerkt (Abb. 1). Als das Standesamt die Urkunde 1995 erneut ausstellte, waren dafür eine Verwaltungsabgabe von 20 Schilling zu entrichten und eine Stempelmarke im Wert von 60 Schilling aufzukleben; in einem ging es nicht.2 Bürokratie in Österreich, möchte man meinen. Der umgerechnete Wert von zusammen nicht einmal sechs Euro hat seinerzeit vermutlich nicht einmal den für die Einhebung erforderlichen Verwaltungsaufwand abgedeckt.

Quelle: Sammlung Kunasek

Abb. 1:Der kleine Mario Kunasek, Ende 1976

Kunaseks Mutter war mit rund 19 Jahren sehr jung, als sie ihn zur Welt brachte. Von Seiten des Vaters gab es bereits die ältere Halbschwester Andrea. 1989 bekamen die Eltern noch eine Nachzüglerin, Mario Kunaseks Schwester Carina, die später Krankenschwester wurde.

Mario Kunasek verbrachte die ersten knapp sechs Jahre seines Lebens in Graz. Er und seine Halbschwester wuchsen mit den Eltern in einer mit nicht einmal 50 Quadratmetern für eine vierköpfige Familie recht kleinen Wohnung in der Triestersiedlung im Süden der Stadt auf; die Adresse lautete: Sechsundzwanziger-Schützen-Gasse. Diese am Vorbild der Gemeindebauten des roten Wiens orientierte Siedlung begann in den 1920er-Jahren, als Graz mit Vinzenz Muchitsch (1873–1942) ebenfalls einen sozialdemokratischen Bürgermeister hatte, zu entstehen. Sie ist der älteste zusammenhängende Siedlungsbau in Graz, der Wohnraum für rund 9.000 Menschen bereitstellt. Als die Kunaseks dort lebten, galt der Bereich rund um die Triesterstraße nicht gerade als Grazer Villengegend, woran sich seither nichts geändert hat. Die gegenwärtig dort anzutreffende, besonders hohe Konzentration ausländischer Bewohner gab es damals freilich noch nicht.

Quelle: Sammlung Kunasek

Abb. 2:Immer schon lieber im Freien als in der Stube

Marios beide Eltern waren stets berufstätig; auch Kunaseks Mutter arbeitete, natürlich von Karenzzeiten unterbrochen, als Sekretärin beim Vorgänger der heutigen Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft. Das Ehepaar war weder politisch noch religiös sonderlich engagiert; beides hielt sich im üblichen Rahmen, wenngleich eine gewisse freiheitliche Denkweise vorherrschte. Bei den noch stärker durch ihre ländliche Herkunft geprägten Großeltern spielte der Katholizismus eine etwas größere Rolle (Abb. 2).3

Volksschulzeit in Vasoldsberg

Vor dem Eintritt in die Volksschule zog der im sechsten Lebensjahr stehende Mario Kunasek 1981 für rund fünf Jahre zu seinen mütterlichen Großeltern Johann und Frieda Halwachs nach Vasoldsberg, was insbesondere seiner Mutter ihre weitere Berufstätigkeit erleichterte. Diese 1329 erstmals urkundlich erwähnte, rund zehn Kilometer südöstlich von Graz im Bezirk Graz-Umgebung gelegene Gemeinde, von einer direkten Nachbarschaft zu Graz durch die Gemeinde Raaba-Grambach getrennt, mit heute rund 4.800 Einwohnern, einer Fläche von 28 Quadratkilometern, zwei Postleitzahlen und vier Telefonvorwahlen ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen. Als Kunasek dort lebte, lag die Einwohnerzahl bei rund 3.000. Die Gegend war seinerzeit noch stärker ländlich geprägt als heute, da sie zum Grazer Speckgürtel zählt und die Wohnsitze vieler, die arbeitsbedingt nach Graz und zurück pendeln, beherbergt. Noch kurz vor der Jahrtausendwende wurden in Vasoldsberg immerhin 739 Rinder, 1.065 Schweine und mehr als 22.000 Stück Geflügel auf 263 landwirtschaftlichen Betrieben gezählt.4

Ein bis heute wichtiger Wegbegleiter und Freund seit Kunaseks früher Kindheit ist der etwa ein halbes Jahr jüngere Raimund Hilzensauer, seit 2016 FPÖ-Bezirksparteisekretär im Bezirk Graz-Umgebung. Die Mütter der beiden lernten sich kennen, als sie ihre Babys im Kinderwagen spazieren führten; man wohnte ja nahe beieinander. Die beiden Buben schlossen eine lebenslange Freundschaft und verbrachten den Großteil ihrer Freizeit zusammen. Jahre später waren sie wechselseitig Trauzeugen bei allerdings mittlerweile geschiedenen Ehen. Kunasek ist obendrein der Firmpate von Hilzensauers Sohn. Sie spielten auf öffentlichen Spielplätzen Basket- und Fußball, doch nur der weitaus sportlichere Mario trat zu diesem Zweck einem Verein bei, in diesem Fall Sturm Graz, wo er zeitweilig neben dem damaligen Star Mario Haas dem Ball nachjagte (Abb. 3). Ohne vorgreifen zu wollen: Etliche Jahre später traten die beiden Freunde in den Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) ein und legten damit den Grundstein für ihre politischen Karrieren.5

Quelle: Sammlung Kunasek

Abb. 3:Kunaseks (hockend rechts) erste Schritte in den Vereinssport

Mario Kunasek besuchte bis zum Schuljahr 1985/86 die Volksschule Vasoldsberg. Jahreszeugnisse sind für die letzten beiden Jahre, also die 3. und 4. Klasse, erhalten. Da sich die Bezeichnungen der unterrichteten Gegenstände seither doch erheblich verändert haben, seien die damaligen Namen angeführt: Religion, Sachunterricht, Deutsch/Lesen, Mathematik, Musikerziehung, Bildnerische Erziehung/Schreiben, Werkerziehung und Leibesübungen. Marita Stuckel, Kunaseks Lehrerin in diesen beiden Jahren, gab ihm im letzten Zeugnis vom 4. Juli 1986, knapp eine Woche nach seinem zehnten Geburtstag, lediglich in Werkerziehung einen Zweier, sonst nur Einser. In Deutsch hatte sich Kunasek gegenüber der 3. Klasse ebenfalls auf einen Einser verbessert. Darüber hinaus nahm er an den verbindlichen Übungen Englisch und Verkehrserziehung teil. Nicht zu vergessen: Das „Verhalten in der Schule“ wurde stets mit „sehr zufriedenstellend“ beurteilt.6

Kunasek hat an seine Volksschulzeit nur schöne Erinnerungen und definiert sich selbst als strebsamen Schüler. Seine mittlerweile hundertjährige Oma mütterlicherseits machte mit ihm die Aufgaben, daneben verbrachte er viel Zeit im Freien, vor allem mit Fußballspielen. Seinen Großvater erlebte er wie einen Vater. Nach Absolvierung der Volksschule kehrte Kunasek wieder nach Graz bzw. in die elterliche Wohnung in der Sechsundzwanziger-Schützen-Gasse zurück.7

Gymnasiast in Graz

Mit dem Schuljahr 1986/87 wechselte Kunasek ins Bundesgymnasium Pestalozzi in der gleichnamigen Straße in Graz. Der Übertritt von der Volksschule ins doch anspruchsvolle Gymnasium, von der Landgemeinde in die Großstadt scheint nicht völlig reibungslos vonstatten gegangen zu sein. Kunasek empfand den Wechsel wie einen „Kulturschock“; auch der Schulweg – in Vasoldsberg nur wenige Meter – war nun wesentlich länger. Der Elfjährige fand sich nicht sofort zurecht; jedenfalls weist das erste Jahreszeugnis vom 10. Juli 1987 eine bunte Notenmischung mit drei Vierern auf; die Bestnote gab es nur in Religion und Leibesübungen. Die Teilnahme an der unverbindlichen Übung Fußball ist ohne Benotung vermerkt. An diesem Bild eines durchschnittlichen Schülers, der freilich niemals ein Nichtgenügend ausfasste, änderte sich in den folgenden Jahren nicht viel. Die Einser in Leibesübungen sind die einzige Konstante. Brenzlig wurde es allerdings im vierten und letzten Jahr der Unterstufe, als Kunasek durchzufallen drohte. Nach dem ersten Semester der 8. Schulstufe (4. Klasse Gymnasium) wechselte Kunasek vom Pestalozzigymnasium in die Albert Schweitzer Hauptschule (heute Mittelschule) am anderen, rechten Murufer unweit seines bisherigen Gymnasiums, wo er das Schuljahr 1989/90 beendete. Das obligatorische 9. Schuljahr absolvierte er 1990/91 im ersten Jahrgang der Höheren Technischen Bundeslehranstalt in der Grazer Ortweingasse.8

Lehrling beim Autohaus Vogl & Co.

Sein weiterer Bildungsweg führte Mario Kunasek in eine Lehre. Hier konnte er seine eher im Praktischen liegenden Talente besser entfalten. Ein erster Anlauf als Angestelltenlehrling (Speditionskaufmann) bei der Grazer Spedition Lafer endete bereits nach einem Monat, da das Unternehmen in den Konkurs schlitterte und nicht fortgeführt wurde. Im zweiten Anlauf sollte es dann umso besser klappen.

Nach wie vor mit seinen Eltern in der Grazer Sechsundzwanziger-Schützen-Gasse wohnhaft, schlossen Mario Kunasek, sein Vater als gesetzlicher Vertreter sowie die Vogl & Co Autoverkaufsgesellschaft m.b.h., ein damals auf die Marke Renault spezialisiertes, großes Grazer Autohaus, am 23. September 1991 einen Lehrvertrag ab. In einer vier Jahre dauernden Lehre sollte Kunasek zum Kraftfahrzeugmechaniker und Kraftfahrzeugelektriker ausgebildet werden. Die Lehrlingsentschädigung dürfte bloß die im Kollektivvertrag als Minimum festgelegte gewesen sein, da die entsprechende Rubrik im Lehrvertrag keine davon abweichende Summe nennt. Es war nicht unbedingt Kunaseks Traumberuf, sondern eine aus der Not bzw. dem erwähnten Konkurs seines ersten Lehrbetriebs hervorgegangene Lösung (Abb. 4).9

Quelle: Sammlung Kunasek

Abb. 4:Lehrjahre sind keine Herrenjahre …

Die für diesen Lehrberuf zuständige Berufsschule befand sich im südweststeirischen Arnfels (Bezirk Leibnitz), nahe der Grenze zum gerade erst unabhängig gewordenen Slowenien. Kunaseks Jahreszeugnisse fielen jetzt besser aus als im Pestalozzigymnasium: weniger oder gar keine Vierer, mehr Zweier und Dreier und eine sprunghafte Verbesserung in Englisch, dessen Kenntnisse die Lehrer in den ersten drei Jahren in Arnfels durchgehend mit einem Einser benoteten. Kunasek besuchte in allen vier Jahren den Freigegenstand Religion. Am 24. Oktober 1995, rund vier Monate nach seinem 19. Geburtstag, bestand er die Lehrabschlussprüfung als Kraftfahrzeugmechaniker.10 Um diese Prüfung ablegen zu können, musste er um Urlaub bitten, da er bereits am 1. Oktober dem Ruf des Vaterlandes gefolgt war und die Uniform des Österreichischen Bundesheers trug. Kunaseks Tätigkeit für Vogl & Co. war einige Tage davor zu Ende gegangen.

Jugendfreund Hilzensauer, der ebenfalls bei dieser Firma eine Lehre absolvierte, berichtet von positiven Erinnerungen an diese Zeit, wenngleich Lehrlinge damals nicht so umworben waren wie heute; es war selbstverständlich, dass sie alle Arten von Tätigkeiten, auch die niedrigsten, zu verrichten hatten. Das Duo hält bis heute den Kontakt zum einstigen Lehrbetrieb. Wenn Kunasek nach dem Ende seiner Berufsausbildung nicht bei Vogl & Co. blieb, so hatte dies doch teilweise mit negativen Eindrücken zu tun. Vor allem gegen Ende seiner Lehrzeit hatte er es mit einem neuen Meister zu tun, einer schwierigen Person, die das Arbeiten mühsam machte und das Betriebsklima verschlechterte. Es lag daher nahe, sich neu zu orientieren. Nun begann ein neuer, Kunaseks Leben für viele Jahre prägender Abschnitt.11

1Webseite der FPÖ Steiermark: https://www.fpoe-stmk.at/team/landesparteiobmann. Alle in diesem Buch zitierten Webseiten wurden am 6. Mai 2024 zum letzten Mal aufgerufen.

2Standesamt der Landeshauptstadt Graz, Eintragungsnummer 2662/1976. Geburtsurkunde Mario Kunasek, (wieder)ausgestellt am 20. Juni 1995. Fotokopie dem Verfasser zur Verfügung gestellt.

3Interview mit Mario Kunasek, 26. Februar 2024. Zur Unterscheidung von der ebenfalls interviewten Sabrina Kunasek wird bei künftigen Zitaten aus diesem Gespräch, anders als bei den übrigen Befragten, der Vorname hinzugefügt.

4Josef Riegler (Hrsg.): Geschichte und Topographie des Bezirkes Graz-Umgebung. Bezirkslexikon (= Große geschichtliche Landeskunde der Steiermark Band 6/II; Graz 2023), S. 709–716.

5Interview mit Raimund Hilzensauer, 1. Februar 2024. Einige Fotos aus Kunaseks Kindheit und Jugend mit knappen Erläuterungen in: Intern Nr. 14 (April 2015), S. 12 f.

6Jahreszeugnisse der Volksschule Vasoldsberg, Schuljahre 1984/85 und 1985/86. Fotokopien im Besitz des Verfassers.

7Interview Mario Kunasek.

8Ebda. Jahreszeugnisse des Bundesgymnasiums Pestalozzistraße, Schuljahre 1986/87 und 1988/89. Schulbesuchsbestätigung der HTL Ortweingasse, 12. September 1990. Fotokopien im Besitz des Verfassers.

9Interview Mario Kunasek. Lehrvertrag mit Vogl & Co., 23. September 1991. Fotokopie im Besitz des Verfassers.

10Jahreszeugnisse der Berufsschule Arnfels 1991/92 bis 1994/95. Fotokopien im Besitz des Verfassers.

11Interviews Hilzensauer und Mario Kunasek.

Vom Grundwehrdienerzum Berufssoldaten

Grundwehrdienst und Entschluss, beim Bundesheer zu bleiben

Vom 1. Oktober 1995 bis zum 31. März 1996 leistete Kunasek den Grundwehrdienst in der obersteirischen Kaserne St. Michael beim dort stationierten Jägerregiment 10 ab.12 Eigenen Angaben zufolge hegte er in dieser Zeit den Wunsch, trotz seiner abgeschlossenen Lehre Polizist zu werden. Dafür war die Ableistung des Grundwehrdiensts eine unabdingbare Voraussetzung; Zivildiener nahm die Polizei, anders als heute, seinerzeit nicht auf. Bevor sich diese Pläne materialisieren konnten, erging just 1995 ein Aufnahmestopp für den Polizeidienst; Kunaseks Traum war damit wenigstens fürs Erste ausgeträumt, die Alternative stand jedoch schon bereit. Kunasek gefiel es beim Bundesheer immer besser und die dort herrschende Kameradschaft beeindruckte ihn zutiefst.13

Ein Grund, sich nicht sofort für eine militärische Laufbahn zu entscheiden, kann gewesen sein, dass Kunasek den zu dieser Zeit bereits recht kläglichen Zustand der Ausstattung seines Regiments am eigenen Leib erlebte. Jedenfalls erinnerte er sich noch mehr als zwei Jahrzehnte später, 2018 als nunmehriger Verteidigungsminister im Zuge einer Parlamentsrede, an seine damaligen Eindrücke: „Ich bin 1995 im damaligen Jägerregiment 10 in St. Michael eingerückt, und wir sind damals schon mit Reisebusunternehmen in den Gefechtsdienst gefahren, weil bereits damals bei der Jägertruppe entsprechende Transportkapazitäten gefehlt haben.“14

Im April und Mai 1996 absolvierte Kunasek Truppen- und Kaderübungen, die zur Vorbereitung auf eine spätere Verwendung als Milizunteroffizier dienten. Sein Entschluss, beim Bundesheer zu bleiben und eine Unteroffizierslaufbahn einzuschlagen, stand aber nun fest, denn er meldete sich noch während des sechsmonatigen Grundwehrdiensts am 14. Februar 1996 zum weiteren Wehrdienst als Zeitsoldat. Mitte März wurde diese Meldung akzeptiert; der für sechs Monate anberaumte weitere Dienst sollte am 1. Juni beginnen. Der knappe Begriff Zeitsoldat fiel bald der damals bereits einsetzenden Gendersprache zum Opfer. Stattdessen hieß es dann umständlich „Militärperson auf Zeit“.

Kunasek durchlief in recht kurzer Zeit die Mannschaftsdienstgrade (Gefreiter, Korporal und Zugsführer). In den Monaten Juni, Juli und August 1996 diente er nach seiner Versetzung bei der 1. Ausbildungskompanie des Grazer Versorgungsregiments 1 (VR 1), bei dem im Unterschied zu St. Michael gerade eine Zeitsoldatenstelle frei war. Kunasek konnte sie nach „Überwindung einiger bürokratischer Hürden“ antreten, da sich seine Kameraden für den aufstrebenden jungen Mann, der so gut mit Menschen umzugehen verstand, einsetzten.15 Für eine dauerhafte Anstellung beim Bundesheer, die auch weitere Aufstiegsund Beförderungsmöglichkeiten eröffnete, waren jedoch die Ausbildung zum Unteroffizier sowie nach deren Beendigung weitere spezielle Schulungen erforderlich.

Ausbildung zum Unteroffizier

Um überhaupt diese Laufbahn antreten zu können, waren allerhand Auswahlverfahren zu überstehen, die unter anderem die physische Belastbarkeit testeten. Jugendfreund Hilzensauer erinnert sich noch heute daran, dass ihm Kunasek, den er weiterhin beinahe täglich traf, einmal nach einem über Dutzende Kilometer führenden Marsch seine Füße zeigte: Sie waren mit Blasen und Abschürfungen übersät.16 Darüber hinaus waren vorbereitende Kurse zu durchlaufen, in Kunaseks Fall zwischen August und Dezember 1996 ein zweiteiliger Unteroffizierslehrgang beim Kommandobataillon 1 in Graz und danach an der in Wien beheimateten Heeresversorgungsschule, die diesen Kursteil jedoch praktischerweise an das VR 1 in Graz auslagerte. Über das Erlernte waren im September und Dezember 1996 die ersten beiden Teilprüfungen der insgesamt vierteiligen Dienstprüfung abzulegen, wovon der damalige Korporal Kunasek die zweite Prüfung in drei von fünf Fächern (Waffen- und Gerätelehre, Führen im Einsatz sowie Versorgung und Materialerhaltung) mit Auszeichnung bestand. Die für Kunasek in Aussicht genommene Waffengattung bzw. Fachrichtung war aufgrund des von ihm beim VR 1 besetzten Dienstpostens der Feldzeugdienst.

Wie sämtliche Bewerber musste sich auch Kunasek einer psychologischen Eignungsfeststellung durch den Heerespsychologischen Dienst unterziehen, die er Ende August 1996 mit der Einstufung „geeignet“ bestand. Wie immer man die Aussagekraft solcher Tests bewerten mag: Einige Details sind doch von Interesse. Gute Bewertungen erhielt Kunasek bei den Teilaspekten verballogische Intelligenz, Handlungsintelligenz, Merkfähigkeit, Schnelligkeit der Wahrnehmung und Belastungsfähigkeit. Eher schwach ausgeprägt waren hingegen Konzentration und Frustrationstoleranz, während es für die Bewährung bei sozialer Exponiertheit die Bestnote gab.

An der Heeresunteroffiziersakademie in Enns

Wenig später war dann die erste Hürde geschafft: Mit 1. Februar 1997 erfolgte Kunaseks Dienstzuteilung, wie es militärisch korrekt heißt, zur Heeresunteroffiziersakademie in der Towarek Schulkaserne im oberösterreichischen Enns. Die Stadt hatte um die Jahrtausendwende rund 10.500 Einwohner. Sie liegt im Bezirk Linz-Land an den Flüssen Donau und Enns. Die erwähnte Kaserne wurde wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg als Militärunterrealschule bzw. Kadettenschule erbaut (Abb. 5). Benannt ist sie seit 1967 nach Oberst Rudolf Towarek (1885–1959), einem Offizier der Habsburgerarmee und des Bundesheers der Ersten Republik, der unter anderem Kommandant der Theresianischen Militärakademie war, als sie in der Zwischenkriegszeit zeitweilig in Enns logierte, bevor sie 1934 nach Wiener Neustadt zurückkehrte. In dieser Funktion verweigerte Towarek beim „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland im März 1938 den geforderten Eid auf den „Führer“ und wurde daher zwangspensioniert. Die acht Jahre nach Towareks Tod erfolgte Benennung der Ennser Kaserne nach ihm ist folglich bis heute politisch unumstritten. Anfang 1959 richtete das 1955 aufgestellte Bundesheer in dieser Kaserne die damals so bezeichnete Heeresunteroffiziersschule als die zentrale Ausbildungsstätte seiner Unteroffiziere ein. Da diese Ausbildung 1995, also rund zwei Jahre vor Kunaseks Eintritt, neu strukturiert wurde, erfolgte parallel die als Aufwertung gedachte Umbenennung zur Heeresunteroffiziersakademie (HUAk).

Quelle: www.bmlv.gv.at/karriere/unteroffizier/pdf/traditionspflege.pdf

Abb. 5:Historische Postkarte mit der späteren Towarek-Kaserne

In Enns verbrachte Kunasek in etwa das erste Halbjahr 1997, bevor er am 27. Juni dieses Jahres, mittlerweile seit 1. Jänner zum Zugsführer befördert, den letzten Teil der Dienstprüfung des Unteroffizierslehrgangs bestand.17 Einer seiner Kameraden erinnert sich schmunzelnd daran, dass der stets umtriebige und an vielen Fronten, nicht nur militärischen, beschäftigte Kunasek wenig Zeit zum Büffeln des Lernstoffs hatte und daher am Vorabend der Prüfung heimlich eine Kirche aufsuchte, um ein Stoßgebet zum Himmel zu schicken und göttlichen Beistand zu erbitten, den er offensichtlich auch erhielt.18

Prüfungsstoff

Die geprüften Fächer waren mittlerweile auf acht angewachsen, darunter zivil anmutende: Verfassungsrecht und Behördenorganisation, Dienst- und Besoldungsrecht, Verfahrensrecht, Wehrrecht, Wehrpolitische Ausbildung, Heereskunde und Gefechtsmittellehre, Ausbildungsmethodik und Führungsverhalten sowie Körperausbildung. Apropos Sport: Die ebenfalls auf den Zeugnissen penibel vermerkten sportlichen Leistungen Kunaseks hatten sich in Enns im Vergleich zur in Graz abgelegten zweiten Teilprüfung binnen vier Monaten deutlich verbessert: beim 2.400-Meter-Lauf von 9 Minuten 39 Sekunden auf 9 Minuten 20 Sekunden und beim Hindernislauf von 4 Minuten 12 Sekunden auf 3 Minuten 40 Sekunden. Auf das Zeugnis, betreffend die vier bestandenen Teilprüfungen, war natürlich wieder eine Stempelmarke aufzukleben, in diesem Fall eine im Wert von 120 Schilling (rund neun Euro).

Wenige Tage vor dieser (vorläufig) letzten Prüfung, als die eigentliche Ausbildung an der HUAk bereits beendet war und die Teilnehmer sich aufs Lernen konzentrierten, verfasste der Lehrgangsleiter, Hauptmann Dieter Muhr (gegenwärtig Brigadier und Militärkommandant von Oberösterreich), eine verbale Beurteilung des Aspiranten Kunasek, die es wert ist, hier vollständig zitiert zu werden, weil sie dokumentiert, welch hoher Wert an dieser Einrichtung nicht bloß auf das Erlernen des eigentlichen militärischen Handwerks, sondern zugleich auf die didaktische Befähigung zur effektiven Weitergabe dieses Wissens beispielsweise an Rekruten gelegt wurde:

„Zgf [Zugsführer] KUNASEK war auf seine Lehrauftritte fachlich immer gut vorbereitet. Die Auswahl der passenden Methoden zu den jeweiligen Ausbildungsstufen gelang ihm meistens sehr gut. Er hat auch die Wichtigkeit der Ausbildungsgrundsätze erkannt, gut in die Praxis umgesetzt und die Lernschritte zielorientiert und aufbauend gesetzt. Bei den Nachbesprechungen von Lehrauftritten anderer Kursteilnehmer brachte er sich immer gut ein und zeigte auch während des Unterrichtes gute Mitarbeit. Sein Ausbildungsverhalten vor der Gruppe [8–10 Mann] war sehr sicher und korrekt. Während des III. Abschnittes zeigte er ein hohes Maß an Verantwortungsbewußtsein und Engagement. Sein Auftreten (Verhaltensregeln für Soldaten) während des III. Abschnittes war sehr korrekt und vorbildlich. Zgf KUNASEK wird daher als SEHR GUT GEEIGNET beurteilt.“

Geschafft: Beförderung zum Wachtmeister

Im Anschluss an seine an der HUAk absolvierte Ausbildung wurde Kunasek zum Wachtmeister, dem ersten Unteroffiziersrang, befördert. Er besetzte ab 1. Dezember 1997 die Planstelle einer Militärperson auf Zeit, bis die von der 1. Ausbildungskompanie des VR 1, zu der Kunasek nach Ende seiner Ausbildung in Enns zurückgekehrt war, „auf Grund seiner ausgezeichneten Dienstleistung“ im Jänner 1998 beantragte Einteilung auf einen freien Arbeitsplatz bei dieser Kompanie einige Monate später bewilligt wurde. Für Militärpersonen auf Zeit war eine (nach der ersten Angelobung als Grundwehrdiener) weitere, in diesem Fall schriftliche Ablegung eines Gelöbnisses gefordert, das zu Kunaseks Zeiten folgenden (wie viele Dokumente dieser Zeit in der alten Rechtschreibung verfassten) Wortlaut hatte: „Ich gelobe, daß ich die Gesetze der Republik Österreich befolgen und alle mit meinem Amte verbundenen Pflichten treu und gewissenhaft erfüllen werde.“ Ernennung und Angelobung begründeten ein zeitlich begrenztes, öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis.

Nach Graz zum VR 1 zurückgekehrt, diente Kunasek erneut als Kommandant einer Ausbildungsgruppe im Feldzeugdienst in der Gablenz-Kaserne in Graz-Straßgang, in der heute unter anderem das Militärkommando Steiermark untergebracht ist. Das Bundesheer baute diese Kaserne, deren Ursprünge auf Baracken der deutschen Wehrmacht zurückgehen, ab 1959 sukzessive aus. 1967 erhielt die Anlage ihren heutigen Namen nach Ludwig Karl Wilhelm Freiherr von Gablenz (1814–1874), einem gebürtigen Sachsen, der 1833 in österreichische Dienste trat, sich in den Kriegen von 1848, 1859, 1864 und 1866 bewährte und nach dem Deutsch-Dänischen Krieg von 1864, an dem Österreich als Gegner Dänemarks teilnahm, kurzzeitig als Statthalter des vorläufig Österreich zugesprochenen, bisher dänischen Holstein amtierte. Als Folge des Börsenkrachs von 1873 verlor der mittlerweile als General der Kavallerie pensionierte Gablenz sein gesamtes Vermögen, woraufhin er sich im Jahr darauf das Leben nahm.

Die Vereinten Nationen in Bosnien-Herzegowina

Für Berufssoldaten ist es nichts Ungewöhnliches, in regelmäßigen Abständen zu anderen Standorten versetzt zu werden und auf diese Weise ihr Heimatland kennenlernen zu können, wenngleich dieses, verglichen mit der Habsburgermonarchie, recht klein geworden ist. Kunasek hielt es nicht auf Dauer in der Gablenz-Kaserne, er wollte im Rahmen seines Dienstes andere Regionen Europas kennenlernen, wofür die Auslandseinsätze des Bundesheers als Teil von Friedenstruppen der Vereinten Nationen (VN) die passende Gelegenheit boten. Der Staat als Dienstgeber erwartete außerdem von seinem Kaderpersonal solche freiwilligen Meldungen ins Ausland; sie waren nicht zu umgehen, wollte man künftig aufsteigen. Nach einem einmonatigen Grenzsicherungseinsatz im Herbst 1997 an der burgenländisch-ungarischen Grenze nach § 2 Abs 1 lit b des Wehrgesetzes meldete sich Kunasek im Jahr darauf für einen Auslandseinsatz, der ihn ab Mitte Februar 1999 in das von Krieg und Bürgerkrieg geschüttelte Bosnien-Herzegowina führte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war das 1941 untergegangene Jugoslawien wiedergegründet worden; das multiethnische und multireligiöse Bosnien-Herzegowina bildete eine seiner sechs Teilrepubliken. In den Jahren nach dem Tod des Staatsgründers, des Partisanenführers des Weltkriegs und Chefs der Kommunistischen Partei des Landes, Josip Broz, genannt Tito (1892–1980), im Mai 1980 setzten jedoch Auflösungsprozesse ein, die Ende Juni 1991 mit den Unabhängigkeitserklärungen der bisherigen Teilrepubliken Slowenien und Kroatien einen vorläufigen Höhepunkt erreichten. Bosnien-Herzegowina erklärte sich ein Jahr darauf ebenfalls für unabhängig. Serbien als die bis dahin tonangebende Teilrepublik wollte diesen Zerfall jedoch mit Waffengewalt stoppen bzw. rückgängig machen, was in einen jahrelangen Bürgerkrieg mündete.

In Bosnien-Herzegowina kam es zu besonders blutigen und langwierigen Kämpfen mit vielfach wechselnden Allianzen und Frontstellungen zwischen (jeweils mehrheitlich) katholischen Kroaten, orthodoxen Serben und muslimischen Bosniaken. Sarajewo wurde jahrelang von serbischen bzw. von Truppen der bisherigen Jugoslawischen Volksarmee belagert und beschossen. Immer wieder kam es zu als „ethnische Säuberungen“ verbrämten Vertreibungen und Tötungen, unter denen das von bosnischen Serbenmilizen im Juli 1995 verübte Massaker von Srebrenica mit rund 8.000 Opfern bis heute am bekanntesten ist. Es war also höchste Zeit, dass die Internationale Gemeinschaft diesem Wüten mitten in Europa ein Ende setzte, wenngleich ausgerechnet die Morde in Srebrenica praktisch vor den Augen einer hilflosen niederländischen Blauhelmtruppe stattgefunden hatten.19

Zu dieser Zeit konnte das Bundesheer bereits auf eine beinahe 40-jährige Geschichte seiner Friedensmissionen außerhalb Österreichs zurückblicken. Erstmals hatte es 1960 im Auftrag der VN ein Sanitätskontingent in den Kongo entsandt.20 Es folgten weitere Einsätze unter anderem auf der Mittelmeerinsel Zypern, in Kambodscha, im afrikanischen Liberia und auf den zwischen Israel und Syrien gelegenen Golan-Höhen, dort immerhin in Bataillonsstärke. Von Februar bis Dezember 1996 entsandte das Bundesheer das Austrian Logistic Contingent nach Bosnien-Herzegowina, wo es der Implementation Force (AUSLOG/IFOR) angehörte, einer seit Dezember 1995 unter NATO-Kommando stehenden internationalen Friedenstruppe. Im Dezember 1996 erfolgte die Umbenennung in Stabilization Force (SFOR). Deren rechtliche Basis bildete die am 12. Dezember dieses Jahres vom Sicherheitsrat der VN verabschiedete Resolution 1088, die das frühere Mandat der IFOR auf die SFOR übertrug und zugleich verlängerte. Vorausgegangen waren das am 21. November 1995 unter massivem internationalem Druck von den Konfliktparteien im Jugoslawienkrieg paraphierte Friedensabkommen von Dayton (Ohio, USA) und der am 14. Dezember in Paris unterschriebene Friedensvertrag, dessen militärische Aspekte IFOR und später SFOR umzusetzen hatten.

An der SFOR beteiligten sich insgesamt 39 mehrheitlich europäische Staaten, die auf deren Höhepunkt eine rund 30.000 Mann starke Truppe stellten. Aufgrund der VN-Resolution stand der Beteiligung neutraler Staaten (neben Österreich noch Schweden, Finnland und Irland) nichts im Weg. Zu den Aufgaben der SFOR zählten die Verhinderung weiterer Feindseligkeiten in Bosnien, die Stabilisierung des Friedensprozesses sowie ganz allgemein die Wiederherstellung (halbwegs) normaler Verhältnisse. Das Mandat der SFOR endete Anfang Dezember 2004; seither nimmt die Aufgaben, soweit noch erforderlich, die EUFOR, eine unter der Leitung der Europäischen Union stehende Truppe, wahr.21

Am 12. Dezember 1995 beschloss der österreichische Ministerrat, drei Tage später gefolgt vom Nationalrat, die Entsendung einer rund 300 Mann starken Transporteinheit (AUSLOG/IFOR), zunächst auf ein Jahr begrenzt und aus Freiwilligen zusammengesetzt, die sich jeweils für sechs Monate verpflichteten. Der Personalaustausch sollte jeweils im Februar und im August stattfinden; eine Verlängerung der Freiwilligenmeldung war möglich. Jeder, der sich meldete, wurde in sportlicher, medizinischer und psychologischer Hinsicht auf seine Einsatztauglichkeit getestet. Für die Vorbereitung und Abwicklung der Aktion war innerhalb des Bundesheers das damalige Kommando Auslandseinsätze zuständig. Die praktische Durchführung lag beim Panzerartilleriebataillon 4 und beim Versorgungsregiment 2 in Gratkorn, das die fahrtechnische Vorbereitung übernahm. Die für Bosnien-Herzegowina vorgesehenen rund 300 Freiwilligen gehörten entweder der Stabs- oder der Transportkompanie von AUSLOG/IFOR an. Letztere war eine rein logistische Einheit, die den von der NATO gestellten Kampftruppen unterstützend zur Seite stand. Eine Beteiligung an mit Gewaltanwendung verbundenen Einsätzen zur Friedensdurchsetzung war für die österreichischen Soldaten zu keiner Zeit vorgesehen.

Die Transportkompanie bestand aus drei Zügen, von denen zwei mit den mittelschweren (4 t) ÖAF-Kippern 16.162 und 16.192 ausgestattet waren, während der dritte über den schweren (10 t) ÖAF-sLKW 20.320 verfügte. Die drei Gruppen jedes Zuges (40–45 Mann) hatten jeweils sechs Fahrzeuge, die gesamte Kompanie somit 54. Pro Fahrzeug waren zwei Lenker im Mannschafts- oder Unteroffiziersrang eingeteilt. Um sie besser zu schützen, hatte man vor der Verlegung nach Bosnien-Herzegowina rund um die Fahrerhäuser Metallplatten angebracht, die zumindest einem Beschuss mit leichten Infanteriewaffen oder den Splittern explodierender Minen standhalten konnten.

Das Bundesheer gab sich generell große Mühe, seine Freiwilligen heil nach Hause zurückzubringen. Schließlich war Ex-Jugoslawien noch bis kurz vor dem Einsatz ein Kriegsgebiet gewesen und es war keineswegs garantiert, dass sich alle lokalen Milizenführer an das Abkommen von Dayton halten würden. Bei früheren Einsätzen des Bundesheers im Ausland war die allgemeine politische und militärische Lage in der Regel nicht derart angespannt gewesen. Es galt daher, alle Anstrengungen zu unternehmen, um auch für brenzlige Situationen gewappnet zu sein.

Das war durchaus wörtlich zu verstehen, jedoch angesichts der schon damals nicht gerade zeitgemäßen Ausrüstung des Bundesheers leichter gesagt als getan. So musste man sich unter großem Zeitdruck bei den Franzosen moderne Kampfhelme und Schutzwesten ausborgen. Sämtliche österreichischen Freiwilligen erhielten außerdem eine kurze, aber intensive Schulung, in der sie viel über die Verbesserung des Eigenschutzes und die Achtsamkeit gegenüber verlegten Landminen erfuhren. Auf der Agenda stand ferner der angemessene Umgang mit illegal errichteten Straßensperren und den einheimischen Kommandeuren – kleinen, aber unberechenbaren Warlords. Die Bewaffnung der österreichischen Soldaten war überschaubar und im Grunde auf die bloße Selbstverteidigung ausgerichtet: Sie umfasste das standardmäßige Sturmgewehr 77, für Kommandanten und Spezialkräfte die Pistole Glock 17 und im Camp einige Maschinengewehre 74.

Die Österreicher waren bis 2000, anfangs zusammen mit belgischen, griechischen und luxemburgischen Kameraden, im Raum Visoko stationiert, einer Stadt rund 25 Kilometer nordwestlich von Sarajewo mit damals etwa 44.000 mehrheitlich muslimischen Einwohnern. Die Stadt, in der im Mittelalter die bosnischen Könige residiert hatten, war 1882 durch die von der seit 1878 amtierenden österreichisch-ungarischen Okkupationsverwaltung errichtete Bosnabahn an das Eisenbahnnetz angeschlossen worden. Untergebracht war AUSLOG im Camp BELUGA (Belgium, Luxembourg, Greece, Austria) auf dem Areal einer aufgelassenen Textilfabrik, in deren Halle man aufblasbare Zelte errichtet hatte (Abb. 6). Eine heimische Spedition lieferte die erforderlichen Sanitärcontainer (Dusch-/Wasch-/WC-Kombination) direkt aus Österreich. Mitte Juni 1998, also vor Kunaseks dortiger Stationierung, erfolgte die Ablösung der Belgier und Luxemburger durch Kameraden aus Bulgarien. Das Camp erhielt daraufhin den neuen Namen HELBA (Hellenic, Bulgaria, Austria).

Quelle: Sammlung Kunasek

Abb. 6:Kunasek mit einem Kameraden in ihrem Zelt

Wie erwähnt, war AUSLOG von Anfang an lediglich als logistische Unterstützungseinheit für NATO-Truppen vorgesehen. Falls die diesem Zweck dienenden Transporte die Österreicher nicht auslasteten, waren auch Beförderungen für zivile Zwecke gestattet. Davon profitierten unter anderem die österreichische Caritas und das vom ORF ins Leben gerufene, die Sammlung von Spenden bezweckende Projekt für den Wiederaufbau des Landes „Nachbar in Not“. Da die militärischen Aufgaben im Lauf der Zeit immer mehr abnahmen, weil die Zahl der in Bosnien-Herzegowina stationierten SFOR-Soldaten kontinuierlich sank, transportierte AUSLOG gegen Ende seines Bestehens praktisch nur mehr zivile Güter für den Wiederaufbau. Die stets in gesicherten Konvois durchgeführten Fahrten gingen entweder in die nähere Umgebung des Camps bis in den Großraum Sarajewo oder, dann sich über mehrere Tage erstreckend, bis nach Kroatien, Österreich und Ungarn. Kunasek, als Fahrer des ihm vom VR 1 bekannten Kompaniekommandanten Major Mag. Dr. Siegfried Dohr eingeteilt, nahm ebenfalls an solchen größeren Fahrten teil und nutzte sie, wenn es ihn hierbei in die Steiermark verschlug, um sich bei seinem Jugendfreund Hilzensauer zu melden.22

Da die Zivilbevölkerung Bosnien-Herzegowinas der unmittelbare Nutznießer der von den Österreichern bewerkstelligten Transporte war und sie deren Bemühungen um den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes anerkannte, bestand in der Regel ein ausgesprochen gutes Einvernehmen. Beispielsweise machten sich die Österreicher des ersten Kontingents daran, eine in der habsburgischen Zeit, also vor dem Ersten Weltkrieg, errichtete, im Jugoslawienkrieg schwer beschädigte Schule instand zu setzen. Nicht leicht zu überprüfen ist die häufig anzutreffende, vermutlich von einer k. u. k. Nostalgie beeinflusste Behauptung, die Bosnier hätten noch positive Erinnerungen an jene Zeit gehabt, als ihr Land zur Habsburgermonarchie gehörte (1878–1918). Die erwähnte, unter österreichischer Regie erbaute Eisenbahn war zwar nach wie vor vorhanden, doch war seit deren Bau mehr als ein Jahrhundert vergangen (Abb. 7).

Kunaseks Einsatz in Bosnien-Herzegowina 1999

Mario Kunasek hat generell nur beste Erinnerungen an seinen Bosnieneinsatz: Die Kameradschaft war fantastisch, zumal sich viele Männer bereits vom VR 1 kannten und in seinen Worten „eine Partie“ bildeten. Das Erlebnis des abrupten Wechsels vom friedlichen Österreich in ein kriegszerstörtes Land hinterließ bei dem jungen Wachtmeister tiefe Spuren. Kunasek relativiert jedoch ein wenig das in Bundesheerpublikationen betonte ungetrübte Einvernehmen mit der Bevölkerung: Man gewann laut Kunasek bei den muslimischen Bosniaken keine Freunde, wenn man Güter in die serbisch dominierten Regionen transportierte, und vice versa. Immer wieder gerieten die Österreicher in Demonstrationen gegen die örtlichen Machthaber, wobei Menschentrauben ihre Fahrzeuge umringten, auf sie eintrommelten und deren Insassen ein ungutes Gefühl vermittelten. Abgesehen davon, war die Sorge vor Minen allgegenwärtig: Selbst beim Verrichten der Notdurft konnte man nicht einfach wie üblich von der Straße ins angrenzende Gelände treten. Die ethnischen Spannungen spitzten sich mit dem Beginn des Kosovokriegs 1999 noch mehr zu. Ein bizarrer Ausdruck der Zerrissenheit des nicht allzu großen Landes war der Umstand, dass die Handynetze innerhalb weniger Kilometer ständig wechselten – je nachdem, in wessen Machtbereich man sich gerade befand.23

Quelle: Sammlung Kunasek

Abb. 7:Kunasek (rechts) mit Schulkindern in Bosnien-Herzegowina, 1999

Die Bilanz von AUSLOG kann sich sehen lassen: Ohne ernsthafte Zwischenfälle politischer oder militärischer Natur fanden während des rund fünfjährigen Bestehens der Einheit zehn Rotationen des Personals statt. Dabei sank der Stand laufend ab, da sich die Lage im Land stabilisierte und das Bundesheer Ressourcen für andere internationale Einsätze freimachen wollte. In Summe nahmen an der Bosnien-Mission knapp 2.000 Soldaten des Bundesheers teil, die nicht weniger als 6,8 Millionen Kilometer zurücklegten und rund 462.000 Tonnen Güter aller Art an ihre Zielorte brachten. Zwei Unteroffiziere starben während des Einsatzes. Im März 2001 erfolgte die Auflösung der noch bestehenden Reste der Mission.24

Rückkehr vom Auslandseinsatz nach Graz

Wachtmeister Mario Kunasek kehrte von seiner sechsmonatigen Verpflichtung bei AUSLOG am 16. August 1999 in die Heimat zurück, wo er noch rund zehn Tage dem Kommando Internationale Einsätze (dem Nachfolger des Kommandos Auslandseinsätze) dienstzugeteilt war und sich über einige Tage Sonderurlaub freuen durfte. Im März 2006 kehrte Kunasek für wenige Tage nochmals nach Bosnien-Herzegowina zurück, diesmal im Rahmen des österreichischen Kontingents bei der nun von der EU geführten Friedenstruppe AUTCON/EUFOR.

Kunaseks weitere Laufbahn beim Bundesheer

Mario Kunaseks weitere Karriere beim Österreichischen Bundesheer verlief naturgemäß nicht so aufregend wie seine Zeit auf dem Balkan, aber durchaus vielfältig und abwechslungsreich. Wie sich aus seinen Militärunterlagen ergibt, verrichtete er keineswegs bloß Dienst nach Vorschrift, sondern war andauernd bestrebt, sich auf zahlreichen Gebieten weiterzubilden, Neues zu lernen und sich für künftige Aufgaben zu qualifizieren. Dazwischen ging es immer wieder einmal für ein oder zwei Monate zum Grenzsicherungseinsatz ins Burgenland.

Kunasek bewies erneut, alles andere als ein Stubenhocker zu sein. Man muss freilich bei der Beurteilung einer militärischen Laufbahn in einem kleinen Heer, das grundsätzlich auf der allgemeinen Wehrpflicht und dem Milizsystem beruht und in Friedenszeiten lediglich einen zahlenmäßig überschaubaren Kader an Berufssoldaten aufweist, stets berücksichtigen, dass jede Vorrückung bzw. Beförderung vom Vorhandensein einer entsprechenden freien Planstelle abhängt. In einer solchen Armee geht alles langsam vor sich. Die dienstrechtlich vorgeschriebenen Vorrückungszeiten sind eben geduldig abzuwarten. Außerplanmäßige Beförderungen wegen Tapferkeit vor dem Feind, die einzelne Männer im Alter von Anfang 30 in den Generalsrang brachten, gab es in Europa zuletzt im Zweiten Weltkrieg.

Nach seiner Rückkehr aus Bosnien-Herzegowina Mitte August 1999 saß Wachtmeister Kunasek beim VR 1 wieder auf dem „systemisierten Arbeitsplatz“ einer Militärperson auf Zeit; seine Entlohnung war wieder die normale, nachdem er im Auslandseinsatz entsprechende Zulagen erhalten hatte. Die erste, auf drei Jahre befristete Ernennung zur Militärperson auf Zeit wäre Ende November 1999 ausgelaufen, jedoch erwirkte das VR 1 rechtzeitig eine weitere Bestellung für drei Jahre, die es sowohl mit dem eigenen Personalbedarf als auch mit Kunaseks guter Dienstleistung begründete. Der entsprechende Befehl des in Graz stationierten, heute nicht mehr bestehenden Korpskommandos I vom 15. November 1999 erklärte eine weitere Verlängerung bis zu einer Höchstdauer von neun Jahren für zulässig. Bevor diese Option Ende 2002 spruchreif werden konnte, war beim VR 1 jedoch eine Planstelle einer Berufsmilitärperson frei geworden, die Kunasek mit Zustimmung des Dienststellenausschusses des VR 1, also der Personalvertretung, Ende Oktober 2001 erhielt, was mit einer weiteren Angelobung einherging. Zuvor war eine ärztliche „Su-Gi-Untersuchung“ ohne jeden Hinweis auf die Einnahme von Suchtgiften verlaufen.

Das österreichische Beamtenrecht (hier § 11 Beamten-Dienstrechtgesetz 1979) erforderte es, dass Kunasek selbst nach Ernennung zur Berufsmilitärperson einen separaten Antrag auf Definitivstellung einbringen musste. Dieser Antrag zielte auf den Wegfall jeglicher Befristung seines Dienstverhältnisses (vom Pensionsantritt in ferner Zukunft einmal abgesehen) und bedurfte neuerlich einer Befürwortung durch Kompanie- und Regimentskommandanten sowie der Vorlage beim Korpskommando I, selbstredend wieder mit einem Rattenschwanz von Beilagen, bestehend unter anderem aus Suchtgifttest, Stellungnahme des Dienststellenausschusses, Leistungsfeststellung und den Nachweisen der abgelegten Prüfungen. Das Korpskommando gab dem Gesuch bereits wenige Tage später statt. Mario Kunasek war nun ein vollwertiger Berufssoldat, dessen Dienstverhältnis zur Republik Österreich de facto nur auf seinen eigenen Wunsch hin enden konnte.

Weitere Spezialausbildungen

Obwohl Kunasek speziell für die Bereiche Versorgung, Feldzeugdienst und Transportwesen ausgebildet und auch auf diesen Gebieten eingesetzt war, absolvierte er zahlreiche, wenn man so will „fachfremde“, Weiter- und Ausbildungen. Besonders angetan hatte es ihm der ABC-Bereich, das Akronym für atomar, biologisch und chemisch. Zum Schutz gegen diese schrecklichen Waffen unterhielt das Bundesheer eine eigene ABC-Abwehrschule im niederösterreichischen Seibersdorf (heute ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg bei Wien), an der Kunasek im Februar 2000 seinen ersten Kurs zur ABC-Abwehr für Unteroffiziere absolvierte; weitere sollten folgen, darunter die alljährlich vom Militärkommando Steiermark organisierten ABC-Schulungen.

Die Militärbürokratie unterließ es nicht, auf dem den Lehrgangsteilnehmern ausgestellten Zeugnissen eigens zu vermerken, sie dienten ausschließlich zum Dienstgebrauch und bedürften daher keiner Vergebührung. Mit diesem Kurs erwarb Kunasek das Strahlenschutzleistungsabzeichen in Bronze. Im Mai 2001 erhielt er zusätzlich das Wehrdienstzeichen 3. Klasse, zehn Jahre später jenes 2. Klasse. Eine undatierte, dem Aktenzeichen zufolge aus dem Jahr 2001 stammende „Kurzbeurteilung“ Kunaseks aus der Feder seines Kompaniekommandanten beim VR 1 erwähnte ausdrücklich seine profunden ABC-Kenntnisse, die er unter anderem in die Ausbildung von Grundwehrdienern einbrachte. Generell hieß es dort: „Diese Ausbildungstätigkeit führt Wm [Wachtmeister] KUNASEK mit großem Einsatz zur vollsten Zufriedenheit seiner Vorgesetzten durch. Er ist loyal gegenüber seinen Vorgesetzten, kameradschaftlich gegenüber UO[Unteroffiziers]-Kameraden und korrekt und fair gegenüber seinen Untergebenen.“

In Anbetracht von so viel Lob verwundert nicht, dass Kunasek am 1. Dezember 2002 seine Beförderung zum Stabswachtmeister erhielt (Abb. 8). Einige Monate danach erfolgte die Versetzung von der 1. Ausbildungskompanie des VR 1 zur 2. Nachschub- und Transportkompanie dieses Regiments, das mittlerweile von der Gablenz- in die Kirchner-Kaserne in Graz übersiedelt war. Kunaseks dortige Funktionen waren die des Kommandanten einer Nachschubgruppe und des stellvertretenden Kommandanten eines Nachschub- und Transportzuges. Für die Nichtmilitärs unter den Lesern: Zu einer Gruppe gehören 10–12 Soldaten, zu einem Zug 40–45. Im Oktober 2003 bestand Kunasek an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns die zweitägige Zulassungsprüfung zum Stabsunteroffizierslehrgang, die in den Fächern Englisch, Politische Bildung, Führen im Einsatz und Körperausbildung abzulegen war. Den eigentlichen, zweisemestrigen Lehrgang beendete er mit Abschluss(teil)prüfungen am 22. Juli und 7. Dezember 2005. In acht von insgesamt 14 Fächern erhielt er die Bestnote und wurde mit Wirkung vom 1. Jänner 2006 auf eine Planstelle der (höheren) Verwendungsgruppe M BUO 1 ernannt.

Sieht man einmal von Kunaseks Weiterbildungen in seinem ureigensten Fachgebiet, etwa dem Kraftfahrwesen, sowie in Englisch ab, so hatte es ihm erwartungsgemäß der Sport besonders angetan. Er wollte ihn nicht nur dienstlich und privat ausüben, sondern andere mit seiner sportlichen Begeisterung anstecken und mitreißen. Im Februar und März 2005 besuchte Kunasek beim Heeres-Sportzentrum, ebenfalls in Enns, einen Sportausbildungskurs, der mit der bestandenen kommissionellen Abschlussprüfung endete. An der in Wien beheimateten Bundeslehranstalt für Leibeserziehung belegte Kunasek etwa zur gleichen Zeit einen Kurs „zur Ausbildung von Lehrwarten für Allgemeine Körperausbildung“, den er mit der Bestnote in fünf von sechs Fächern abschloss; lediglich im eher theoretischen Fach „Bewegungslehre und Biomechanik“ erhielt er ein Gut.

Quelle: Sammlung Kunasek

Abb. 8:Kunasek nach der Beförderung zum Stabswachtmeister

In den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende begann Kunasek, sich zusätzlich für Ausbildungen auf zivilen Gebieten zu interessieren, die auf seinen künftigen Einstieg in die Politik hindeuten und ihm später als Politiker nützlich sein sollten. Dabei kam ihm das breite heereseigene Bildungsangebot auch für Unteroffiziere zugute. Die Heeresunteroffiziersakademie bot etwa ein Seminar „Interviewtraining, Verhandlungsführung und Umgang mit Medien“ an, das Kunasek im April 2005 absolvierte. Da er auch als Multiplikator des Gedankens der Umfassenden Landesverteidigung gegenüber der Bevölkerung wirken wollte, nahm er im Mai 2006 an einem von der Wiener Neustädter Theresianischen Militärakademie angebotenen Seminar „Wehrpolitik für Informationsoffiziers-Anwärter“ teil. Ähnliche Ziele verfolgte ein im Mai 2008 auf dem legendären Truppenübungsplatz Seetaler Alpe im Raum der obersteirischen Stadt Judenburg besuchter Kommunikationsbasiskurs.

Personalvertreter beim Bundesheer

Bereits 1998 war der damalige Wachtmeister Mario Kunasek als Fahrer im Rahmen der ersten EU-Ratspräsidentschaft Österreichs tätig. Zu seinen Fahrgästen zählten Minister und Staatssekretäre diverser Mitgliedsstaaten. Kunasek war erneut eingebunden, als Österreich in der ersten Jahreshälfte 2006 zum zweiten Mal die EU-Ratspräsidentschaft innehatte, wofür er ein Dankschreiben des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten erhielt. Zu dieser Zeit hatte sich Kunasek als Personalvertreter beim Bundesheer im Rahmen der Fraktion AUF/AFH (Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher/Arbeitsgemeinschaft der Freiheitlichen Heeresangehörigen) sowie durch die Übernahme erster Funktionen in der FPÖ ein weiteres Betätigungsfeld erschlossen. Der AUF/AFH ging es in erster Linie darum, der Übermacht der von der ÖVP kontrollierten Personalvertretung beim Bundesheer etwas entgegenzusetzen und auf diese Weise für mehr Ausgewogenheit zu sorgen. Um 2000 besetzte die ÖVP-nahe Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) bei dem für rund 250 Personen zuständigen Dienststellenausschuss des VR 1 alle fünf Mandate. Insbesondere jüngere Unteroffiziere fühlten sich ohne Lobby und insgesamt nicht optimal vertreten. Zwischen ihnen und den älteren, bereits pragmatisierten Kameraden lagen eine Generation und zum Teil unterschiedliche Interesseneinschätzungen. Die idealistische Jugend wollte sich für eine Verbesserung der Zustände beim Bundesheer einsetzen, während ein Teil der Älteren vor dieser Aufgabe schon resigniert hatte.

Kunasek tat sich mit einigen Kameraden, alle Unteroffiziere, zusammen, führte in jeder freien Minute Gespräche mit den Bediensteten und trat erstmals bei den Personalvertretungswahlen 2004 für die AUF/AFH an. Trotz großen Widerstands gegen diese unerwünschte Konkurrenz errang die neue Liste auf Anhieb zwei Mandate. Es hatte sich nicht ausgezahlt, den damals 28-jährigen Unteroffizier als zu jung für die Personalvertretung hinzustellen. Viele seiner Kameraden hatten nämlich den Eindruck, er engagiere sich mit ganzer Kraft für ihre Anliegen, ohne sie jemals anzuschwindeln. Er wirkte einfach authentisch. 2009 wiederholte sich dieser Wahlerfolg und Kunasek avancierte sogar zum Vorsitzenden des Dienststellenausschusses, bisher quasi eine Erbpacht der FCG.

Dieses ihm entgegengebrachte Vertrauen wiegt umso schwerer, als Kunasek 2008 sein bisheriges volles Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden deutlich reduzieren musste, um seine politischen Funktionen (unter anderem Nationalratsabgeordneter und FPÖ-Landesparteisekretär) erfüllen zu können. Das VR 1 bemühte sich jedenfalls um eine Dienstgestaltung, die ihm die Teilnahme an zahlreichen politischen Terminen gestattete. Außerdem sieht das Beamtendienstrecht die Möglichkeit vor, politisch tätige Staatsbedienstete in Vorwahlzeiten mehrere Wochen hindurch freizustellen. 2015 wurde Kunasek dann zu 100 % karenziert, er kann jedoch jederzeit zum Bundesheer zurückkehren.25 Noch nicht absehbar war bei den ersten Schritten als Personalvertreter freilich, dass Kunasek mehr als ein Jahrzehnt später als Bundesminister für Landesverteidigung an die Spitze des Bundesheers treten würde.

Mario Kunasek ist bei seinen einstigen Kameraden bis heute als „toller Freund“ hochgeschätzt. Seinen Dienst leistete er stets engagiert und tadellos. Überliefert ist lediglich ein kleines ihm widerfahrenes Missgeschick: Grundwehrdiener des VR 1 befanden sich zur Nachtausbildung auf dem Garnisonsübungsplatz Pöls südlich von Graz. Als die von Kunasek kommandierte Gruppe zu später Stunde in die Kirchner-Kaserne einrückte, stellte man plötzlich fest, dass ein Rekrut fehlte. Keinem seiner wohl bereits erschöpften Kameraden war dies während der Rückfahrt aufgefallen. Ob der vergessene Soldat auf eigene Faust mittels eines herbeigerufenen Taxis den Anschluss an seine Truppe zurückgewann oder mit einem eilig nach Pöls entsandten Fahrzeug abgeholt und heimchauffiert wurde – darüber gehen die Erinnerungen der Beteiligten auseinander.26

12Dieses Kapitel beruht, wenn nicht anders angegeben, auf den dem Verfasser zur Verfügung gestellten Militärunterlagen Mario Kunaseks. Aufgrund der Vielzahl dieser Dokumente wird auf Einzelnachweise verzichtet.

13Interview Mario Kunasek.

14https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVI/NRSITZ/19/fname_706416.pdf, S. 290. Sitzung vom 18. April 2018.

15Interview mit Vizeleutnant Jürgen Hofer, 11. März 2024. Hofer ist ein Jahr älter als Kunasek. Er war einer seiner ersten Ausbilder beim VR 1 und diente viele Jahre lang Seite an Seite mit ihm.

16Interview Hilzensauer.

17Es handelte sich Ende Juni 1997 um die dritte Teilprüfung, da Kunasek die vierte vorgezogen und bereits im April abgelegt hatte.

18Interview Hofer.

19Vgl. zuletzt György Dalos: Die Jugoslawienkriege 1992–1999 (Erfurt 2023).

20Vgl. Erwin A. Schmidl: Blaue Helme – Rotes Kreuz: Das österreichische UN-Sanitätskontingent im Kongo, 1960–1963 (= Peacekeeping-Studien Band 1; Innsbruck 2010).

21https://www.bundesheer.at/einsaetze/einsaetze-im-ausland.

22Interview Hilzensauer.

23Interview Mario Kunasek.

24Vgl. den ausführlichen Bericht des ersten Kommandanten von AUSLOG. Josef Günter Kienberger: Der erste Einsatz des Bundesheeres im Rahmen der NATO AUSLOG/IFOR, Bosnien und Herzegowina 1996. In: Christian Ségur Cabanac/Wolfgang Etschmann (Hrsg.): 50 Jahre Auslandseinsätze des Österreichischen Bundesheeres (= Schriften zur Geschichte des Österreichischen Bundesheeres; Wien 2010), S. 651–663. Ferner Günther Voitic: Der Einsatz des Österreichischen Bundesheeres in Bosnien und Herzegowina. In: ebda., S. 665–679. Michael Pesendorfer: IFOR – SFOR – EUFOR. In: Truppendienst Nr. 2 (2005), S. 149–155. Patrycia Ciempka: Das Österreichische Bundesheer in Bosnien und Herzegowina. In: Truppendienst Nr. 3 (2010), S. 256–265.

25Interviews Mario Kunasek und Hofer.

26Interview Hofer.