Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

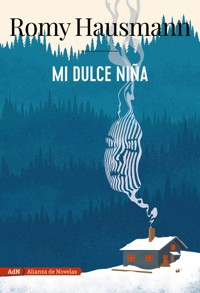

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Krimi

- Serie: AdN Alianza de Novelas

- Sprache: Spanisch

Ya te tengo. Ahora vamos a jugar. Jugaremos a celebrar un juicio. Una voz a mi espalda dice: «Uno de tus mayores problemas es que no puedes confiar ni en ti misma. ¿A que sí? Y no me extraña, claro, con tu historia». Hace años que condenaron a Nadja por algo terrible. Tras su puesta en libertad, lo que más desea es poder llevar una vida normal, pero inesperadamente se produce un asesinato. Y alguien tiene que ocuparse de ello. Una casa apartada en el bosque acaba siendo el escenario de un juego macabro... porque el pasado de Nadja la convierte en la víctima perfecta. Y también en la perfecta asesina.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Para ti, Karl.Que tu gran corazón luminoso y colorido te muestre siempre el camino correcto.Gracias por dejarme ser tu madre.

hope is a dangerous thingfor a woman like me to have— but I have it.

LANA DEL REY

Ángel mío:

Te he escrito decenas de cartas y nunca he lamentado más que hoy no haberte enviado ninguna de ellas. Ojalá lo hubiera hecho. Debería haberlo hecho. Tienes derecho a saber lo que ocurrió de verdad. Y saberlo por mí, con mis palabras, aunque siempre he pensado que las palabras no bastarían. No sé cuánto recordarás, si en algún recoveco de tu memoria se esconderá todavía algún retazo de la última vez que nos vimos. Cuando te prometí que atraparía al malo. Cuando te ilusioné con la idea de ver el mar y tú debiste de pensar que podías confiar en mí. Que todo se arreglaría y que sería yo quien se encargara de ello.

De nada sirven ahora todas estas palabras, porque ya solo puedo escribirte mentalmente esta, la que tal vez sea mi última carta.

Todo ha terminado, ángel mío.

Hoy voy a morir.

Igual que ella.

Ha ganado él.

Nadja

Un ataque de pánico es estar al borde de un precipicio blanco. «No mires abajo», me digo, echo la cabeza hacia arriba, intento respirar. Por encima de mí, unas nubes gris pizarra recorren el cielo, que hace un instante aún era de color lavanda. Oigo un ruido. Recuerda al estacato de la lluvia acribillando el cristal de una ventana.

Enseguida comprendo que no es lluvia. Es la roca que se desmenuza bajo mis pies. Quiero dar un paso atrás. No puedo. Me tambaleo, pierdo el equilibrio. Agito los brazos porque no quiero creerlo. Porque siempre pienso que tendré una oportunidad.

No la tengo.

Caigo gritando en silencio.

El agua…

Parpadeo. Un expositor de chucherías flota hacia mí, las olas me acercan un congelador de helados. Mi cuerpo yace retorcido sobre un suelo de baldosas frías. Un suelo que se mece. Estoy mareada, me atraganto con un reflujo de bilis. A lo lejos percibo voces confusas y un ajetreo nervioso. «¿Qué ha pasado?», quiero preguntar… Menuda tontería. Sé perfectamente lo que ha pasado. Que me he caído por el precipicio, por cuarta vez este mes. Hoy es sábado 20 de julio; cuatro caídas en veinte días. Tendría que dar gracias, las ha habido peores. Me toco un punto de la frente donde siento el pulso, noto una ligera inflamación, un chichón, también algo mojado. Sangre. Debo de haberme golpeado la cabeza. La tensión. Los párpados me tiemblan como las alas de un insecto. El desmayo me reclama. Pediría ayuda si no me hubiera ahogado ya hace tiempo. En el agua roja.

«No pasa nada, solo está dormida.»

Despierto.

Vuelvo a notar el suelo firme bajo mi cuerpo; debo de estar varada. Alguien tira de mí para incorporarme.

—¿Se encuentra mejor? —pregunta.

Creo que asiento con la cabeza. Intento orientarme. El expositor de chucherías, el congelador de helados. La tienda de una pequeña gasolinera de la A13 bastante venida a menos. Súper por 1,51 euros, diésel por 1,43. He dejado el viejo Land Rover junto a uno de los dos surtidores, me he apeado, he mirado mecánicamente alrededor.

No había nadie. Ningún otro vehículo que entrara en la gasolinera detrás de mí, ningún otro que estuviera esperándome. Qué alivio. A través del cristal de la tienda he visto que el cajero alargaba el cuello con curiosidad. Así que he hecho algo normal, poco llamativo. He llenado el depósito, he cerrado el coche, he ido a pagar.

—Seguro que solo ha sido la tensión —oigo que dice un hombre.

Al principio su rostro no es más que una mancha borrosa, aunque imagino que se trata del cajero de la gasolinera. Recuerdo una camisa de cuadros rojos y azules, de manga corta, y la risa estridente que salió de debajo de su bigote teñido de nicotina cuando soltó una gracia al darme el cambio. «Esos vejestorios chupan una barbaridad, ¿eh?» Se refería al Land Rover.

—No me extraña, con el bochorno que hace hoy —añade. Esta vez se refiere a mí: la mujer que, de golpe y porrazo, se ha caído redonda delante de la caja. De nuevo una risa chillona, y luego—: ¡Annelies! ¡Trae una botella de agua, anda!

Poco a poco se me aclara la vista. Intento ponerme en pie, me siento torpe.

—¡No tan deprisa! —El hombre del bigote me agarra del brazo para sostenerme porque la rodilla derecha me tiembla como si me hubieran arrancado de cuajo la articulación y hubieran rellenado el espacio vacío con gelatina—. Ay, vaya, pobre… —dice al reparar en la sangre de mi frente.

Abro la boca para asegurarle que me encuentro bien. Que probablemente solo estoy sensible y muy nerviosa, que, sin contar con ayer por la tarde, no había vuelto a conducir un coche desde que me saqué el carnet, que el trayecto hasta aquí ha sido un infierno —cada estrechamiento de carril me hacía pensar que iba a tener un accidente; cada coche que veía detrás, que me seguían—, y que, en resumidas cuentas, sin duda solo era cuestión de tiempo que el miedo acumulado acabara provocándome un ataque de pánico. Una caída desde el borde del precipicio, directa al agua roja.

Fragmento de: carta n.º 9

La nueva terapeuta me ha aconsejado que escriba lo que sueño. No sé qué sacaré con eso. Sigo soñando siempre con lo mismo, de todos modos. Las salinas de Aigues-Mortes una y otra vez… ¿Te acuerdas todavía de aquella foto? El paisaje de Aigues-Mortes inmortalizado en el calendario, en la hoja de junio. Todo lo que se veía en la fotografía parecía estar mal, como si lo hubieran coloreado de la forma más demencial posible. Un cielo de color lavanda bajo el que una montaña de sal de un blanco hiriente se elevaba por encima de unas aguas rojo sangre. Me preguntaste cómo era posible aquello: un agua roja. «Parece sangre —dijiste—. Todo un lago lleno de sangre.»

«No, no», repuse yo, y te expliqué que adoptaba esa coloración tan extraña a causa de ciertas bacterias halófilas, y que halófilo derivaba de la palabra griega halos, «sal». Solo me callé que Aigues-Mortes, traducido del francés, significa «aguas muertas». No quería asustarte.

Nadja

Cierro la boca de golpe sin haber dicho nada. En vez de eso, decido contestar a la inquietud del hombre del bigote con una simple sonrisa. Por supuesto que solo ha sido «el bochorno» lo que me ha provocado el desmayo, como ha dicho él. No hay motivo para desconfiar de mí.

Pero la sonrisa se me congela en ese mismo instante, cuando el sobresalto hace que una corriente eléctrica me recorra todo el cuerpo. En el suelo, ante mí, veo tirado mi bolso y, a su lado, desparramada como los flecos de una fregona vieja, la peluca rubia. Levanto las manos en un acto reflejo, me toco la cabeza, palpo un pelo bien recogido y tirante: el mío. El atento hombre del bigote se inclina, me acerca la peluca y se vuelve hacia otro lado con educación mientras me la recoloco con manos temblorosas. Antes me había imaginado muchas veces de rubia y, por tanto, como una persona completamente nueva. Ahora que el recto flequillo rubio claro cuelga torcido por encima de mi ojo derecho, solo me siento tonta a más no poder.

—¡El agua! —Una mujer con una colorida bata de flores sin mangas llega corriendo desde el frigorífico con una botella. Su grueso cuerpo tiembla con cada uno de sus pasos inquietos y apresurados.

Tengo ganas de echarme a llorar. En lugar de alcanzar la botella de agua, pido que me acerquen el bolso. Lo abro y rebusco dentro. Monedero, llaves de casa y del coche, la nota con las indicaciones del camino, móvil, chicles. Por fin, lo que estaba buscando: el blíster de mis pastillas. El cajero me observa. Su mirada de curiosidad hace que vuelva a guardar la medicación. No quiero que piense que estoy enferma y, además, seguro que es mala idea tomar nada ahora mismo. Tengo que ser capaz de conducir, todavía no he llegado a destino.

—¡Beba, aunque solo sea un poco! —insiste la mujer de la bata, que sigue con la botella de agua en una mano mientras, con la otra, me acaricia la mejilla. Cada vez que mueve el brazo, huele a sudor dulzón y a aceite de freír—. Está muy pálida, Herbert —le dice al hombre.

—A lo mejor deberíamos llamar a una ambulancia —señala él.

—No, por favor, no —pido yo.

Herbert y su mujer, Annelies. Ella me recuerda a la tía Evelyn, a quien jamás vi llevar nada que no fuera una de sus batas sin mangas. La imagino con las manos clavadas en las anchas caderas y esa expresión en su rostro lleno de arrugas, que por lo general siempre estaba alegre: «Dios mío, pero ¿qué has hecho esta vez, niña?». Ambos apartan los ojos del agua y opinan que, en su lugar, podría venirme bien un traguito de algo. De aguardiente de ciruelas, casero. Mucho mejor, me dicen, que el matarratas industrial de las botellitas que Herbert tiene a la venta junto a la caja.

—No necesito ninguna ambulancia, ya estoy mejor —vuelvo a asegurar, aunque al matrimonio de la gasolinera debe de sonarle incongruente, porque ninguno de los dos ha insistido.

—Bueno, como usted quiera —dice Herbert de todos modos.

Me acompañan a un despacho que está en la parte de atrás del establecimiento y huele a humo frío. Apenas es lo bastante grande para que quepamos todos, más que nada porque el escritorio ocupa casi la mitad. Tras él hay un niño sentado en una silla de oficina. Debe de tener seis o siete años. Delicados rizos de un rubio rojizo, una cara fina y pálida, barbilla puntiaguda. Una plantita frágil que intenta desarrollarse entre los efluvios de la nicotina. En la mesa hay material de dibujo, un cuaderno y una caja de lápices de colores. Está muy concentrado y ni nos mira hasta que Annelies dice:

—Levanta de ahí, Timmy, que necesitamos la silla para esta pobre señora.

El niño se pone de pie sin decir palabra. Nos observa con unos enormes y penetrantes ojos azules. Primero me toqueteo la peluca, algo avergonzada, después la camiseta. Me siento como un payaso. Herbert hace rodar la silla desde el otro lado del escritorio y me invita a sentarme con un gesto: «Por favor».

Ocupo el asiento y giro para evitar la mirada de Timmy. No lo consigo. También él rodea ahora la mesa, sin apartar los ojos de mí. Annelies explica que es su nieto y le da unas palmaditas en la cabeza. Están cuidando de él mientras su hija, la madre del niño, acude a unas clases de formación en una fábrica de plásticos de Zossen. Asiento con energía aunque en realidad no quiero saber nada de esta familia, y mucho menos quiero que el pequeño me mire de esa forma en que me está mirando. En sus ojos adivino cientos de promesas rotas. Y la muerte.

Abril de 2014(cinco años antes)

A Nelly Schütt le encantaban las películas. Siempre le habían gustado. Sus padres eran la tercera generación que regentaba una fonda en el paisaje rural de Mecklemburgo. Nada especial: cuatro habitaciones para huéspedes, comida decente y un nivel aceptable de limpieza. Un sitio en el que solo recalaban viajeros de paso o demasiado tacaños para pagarse un hotel. De la cornamenta de ciervo que hacía las veces de perchero junto a la puerta de cristal plomado del comedor colgaban los sueños de su madre; allí, junto a los abrigos de los contados clientes, siempre había sitio de sobra. A veces Nelly la oía llorar. Su padre disfrutaba de la vida siendo «el joven Schütt del Becerro de Oro»; en cuanto acababa de fregar las jarras de cerveza, se sentaba a presidir la mesa de los habituales y despotricaba con ellos de lo «frescales» que eran los de la gran ciudad. En la película de sus padres, Nelly nunca había interpretado más que un papel secundario. Incluso de niña estaba siempre por en medio, estorbando. Corría a sus piernas en los momentos más inoportunos —«¡Caray, Nelly!»— y les hacía derramar la cerveza o esa salsa marrón tan viscosa, los cortes de asado aterrizaban en el suelo con un ruido sordo, algo acababa hecho añicos. Pasaron un tiempo apartándola de un lado a otro como si fuera un accesorio de las mesas, uno de esos jarroncitos con rosas artificiales, el salero o el pimentero, hasta que por fin encontraron el lugar perfecto para ella lejos de la cocina y del comedor: detrás del mostrador de recepción. Allí se sentaba con su abuelo, el encargado de llevar las habitaciones, primero sobre sus rodillas y más adelante en una silla propia. Juntos pasaban el rato viendo las viejas películas en blanco y negro que el hombre adoraba y que reproducía sin pausa en un pequeño televisor de tubo gracias a su aparato de VHS. Nelly aprendió deprisa. El abuelo decía: «La mujer del cuadro», y ella, con seis años, contestaba de carrerilla: «1944, dirigida por Fritz Lang. En los papeles protagonistas, Edward G. Robinson y Joan Bennett». El abuelo se reía y le daba un caramelo del cuenco que tenía en el mostrador, de esos que primero se pegaban a los dientes y luego a las encías. Acto seguido, metía la cinta en el reproductor y le daba al botón.

En La mujer del cuadro, Richard (Edward G. Robinson) era un profesor universitario que se enamoraba del retrato de una hermosa joven al verlo expuesto en el escaparate de una galería de arte. Poco después, tras visitar un club de caballeros, conocía a la mujer (Joan Bennett) en persona: se llamaba Alice. Richard, cuya esposa e hijos estaban visitando a unos familiares, y quien seguramente andaba falto de autoestima, acompañaba a la preciosa Alice a su apartamento. Allí, estaban tomando una copa cuando de pronto aparecía Claude, el amante de ella, que, ciego de ira, se abalanzaba sobre Richard. Este mataba a Claude en legítima defensa con unas tijeras y, desesperados, Alice y él decidían encubrir el asesinato; Richard prometía ocuparse de todo.

El abuelo decía: «La mujer del cuadro» y una Nelly de quince años contestaba: «Menudo idiota, el tal Richard. ¿Cómo pueden cometerse tantos errores seguidos?».

Porque Richard los cometía a puñados. Primero transportaba el cadáver de Claude en el asiento trasero de su coche. Su plan era llevarlo a una zona boscosa para allí deshacerse de él. Sin embargo, ya de camino, en un puente con garita de peaje, su torpeza llamaba la atención del vigilante que estaba de servicio: le lanzaba la moneda para cruzar de tal manera que esta caía al suelo y el vigilante, al intentar recogerla, casi veía el cadáver por la ventanilla. Llegado al bosque, Richard dejaba montones de rodadas y huellas, y además se enganchaba con un alambre de espino que le rasgaba el traje e incluso le hacía una herida. Un jirón de tela y su sangre: pruebas, todas ellas, que la policía recopilaría en cuanto hallara también el cadáver de Claude. Y luego no hacía más que irse de la lengua con su mejor amigo, que participaba en la investigación policial en calidad de fiscal.

El abuelo se encogía de hombros y decía: «Richard es profesor, chiquilla. Un tipo la mar de normal a quien jamás se le habría ocurrido matar a otra persona, así que se deja llevar por el pánico. No estamos hablando de un criminal curtido que comete asesinatos y se deshace de cadáveres todos los días».

Nelly opinaba que el abuelo tenía mucha razón, pero, aun así, Richard la exasperaba de una forma inexplicable. Igual que la exasperaba todo a esas alturas. La vida limitada del pueblo. Su madre, que no hacía más que pasearse por la casa llorando sin ton ni son. Su padre y sus amigotes habituales, que despotricaban contra la ciudad sin haber estado allí ni una sola vez. Su propia película, ese drama lento, interminable y nada entretenido. Los huéspedes de la fonda, que llegaban sabiendo muy bien cuándo se marcharían. Cuándo podrían marcharse. Y a veces incluso el abuelo, que se dedicaba a perder el tiempo con sus estúpidas películas antiguas.

El abuelo ya no volvió a decir: «La mujer del cuadro»; había muerto. A sus veintidós años, Nelly solo podía imaginar la voz del anciano cuando apretaba el botón del reproductor de vídeo, y entonces soltaba un hondo suspiro. Por el abuelo y porque lo echaba tanto de menos que le dolía. Porque, sin él, se sentía muy sola detrás del mostrador de recepción. Y por Richard, que era un buen hombre pero de alguna forma acababa metido hasta el cuello en aquel lío con Alice y Claude. Para entonces, la propia Nelly sabía cómo eran esas cosas: verse metido en algo sin pretenderlo y sin mala intención. Le habría encantado decirle eso a la mujer que una mañana aparcó el coche en el patio delantero de la fonda y poco después se acercó a la recepción para anunciar que no quería ninguna habitación, sino solo hablar con Nelly. Dejarle algo claro. Y lanzarle una advertencia.

Por la cabeza de Nelly rondaron las frases oportunas. Las explicaciones, las disculpas, también las cosas que habría podido alegar para justificarse. El contraataque. Sin embargo, no dijo nada. Ni una palabra. Se quedó muda. Solo asintió, avergonzada, y esperó que la mujer, cuando se hubiera marchado, no volviera a presentarse allí nunca más.

Fragmento de: carta n.º 11

He medido el pasillo con el metro plegable que el inquilino anterior se dejó en el alféizar de la ventana de la cocina cuando se marchó. Me encantaría comprarme una alfombra. Siempre tengo frío en los pies cuando salgo del dormitorio por las mañanas y recorro el pasillo hasta el cuarto de baño. Las baldosas están tan heladas que me duelen las plantas de los pies; el frío me cala hasta los huesos por mucho que me ponga dos pares de calcetines, uno encima de otro. He apuntado la medida y luego he arrugado el papel. Nada de alfombras. El dolor me parece adecuado. No hay nada lo bastante doloroso.

Me pregunto cómo vivirás. ¿Tenéis un piso grande? ¿Ya lo habéis amueblado? Yo puedo contar todos mis muebles con los dedos de una mano. En la cocina hay una mesa y una silla; en el dormitorio, una cama, una cómoda, un armario y el televisor. El salón está vacío. Siempre tengo esa puerta cerrada. Solo en alguna que otra ocasión, cuando despierto sobresaltada, me levanto y entro en él. Entonces me siento en el centro, en pijama, sobre el desnudo suelo de parqué, y respiro echándole el hálito a la oscuridad. De vez en cuando pasa un coche por la calle y la luz de sus faros proyecta formas en el techo. En ellas veo muchas cosas: peces con la aleta caudal atrofiada, rayos, hachas de combate o el contorno de África en miniatura.

Mi terapeuta dice que seguramente necesito algo más de tiempo, eso es todo. Pero ¿cuánto más? ¿Cómo se consigue ser normal? Me refiero a que yo ya lo intento. Tengo un piso y un trabajo. «Debería relacionarse con otras personas —me dice también la terapeuta—. Se es normal cuando se hacen cosas normales.»

Normal… Si ni siquiera soy capaz de comprarme una alfombra.

Nadja

Timmy no deja de mirarme, yo cierro los ojos. De pronto recuerdo una historia. La historia de la mujer que era capaz de ver a través de paredes y puertas, incluso a través de las numerosas capas de una persona, hasta lo más profundo de su interior. Un día, una niña le pidió que mirara dentro de ella; tenía mucha curiosidad por saber cómo era por debajo de la piel, conocer su esqueleto y la maraña que formaban sus venas. Oigo que Timmy arrastra los pies con impaciencia, como si pudiera leerme la mente y me insistiera para que le contara cómo sigue la historia. Mi hermano Janek era igual. Apenas había empezado a contarle algo, ya estaba con sus constantes «Y luego, ¿qué más?».

Parpadeo. Compruebo que la mirada de Timmy ya no me atraviesa a mí, sino que se pierde en el vacío. No deja de retorcerse las manitas contra la tripa. Mi presencia lo incomoda. «No te creas, a mí me pasa lo mismo contigo», me encantaría decirle.

Herbert y Annelies nos han dejado solos para ir a buscar el aguardiente y el botiquín. Por lo menos eso último es mentira, porque el botiquín está aquí, en el despacho, colgado en el revestimiento de madera de la pared, justo al lado de uno de esos calendarios de chicas en biquini que caducó hace dos años y está amarillento. Además, los oigo cuchichear al otro lado de la puerta. Annelies dice que algo no le cuadra. Le pregunta a Herbert si no se ha fijado en lo nerviosa que me he puesto al rebuscar en mi bolso, y luego lo de la peluca… Es de lo más extraño. Herbert no contesta; lo imagino encogiéndose de hombros como si la cosa no fuera con él. Aun así, Annelies no parece dispuesta a rendirse. Dice que ha visto pastillas en mi bolso, que seguro que son drogas, lo cual podría explicar mi peculiar conducta.

—A lo mejor es peligrosa.

—¿Y qué quieres hacer ahora? ¿Llamar a la policía? —Parece que a Herbert le hace gracia y eso debería tranquilizarme, pero esta vez es Annelies la que guarda silencio.

Tal vez haya asentido con la cabeza. Se me corta la respiración. La policía querrá ver mi documentación. Alegaré que me la he dejado en casa, pero al final les bastará con una breve consulta por radio para comprobar que el Land Rover no es mío.

Me encuentro mal. No debería estar aquí. Debería estar en casa, como cualquier otro sábado. Limpiando e inhalando el relajante aroma del Ajax. Después haría un esfuerzo para acercarme a la pequeña tienda de alimentación de Charlottenburg. Compraría una coliflor, un pomelo, un par de manzanas y una bolsa de mirabeles y, volviendo el rostro hacia un lado, me reiría del triste intento del dueño por descubrir cómo me llamo. Una vez me dijo que soy la única clienta habitual a la que no puede saludar por su nombre, y como, aun así, seguí sin dar mi brazo a torcer, decidió imaginar un nombre nuevo para mí cada semana. El sábado pasado me llamó señora Schmidt; la semana anterior, señorita Wagner.

—Déjate estar de todo eso, Anne —oigo que dice Herbert antes de que la manija se mueva y él regrese con una botella de un líquido transparente.

Annelies entra detrás de él, tambaleándose con una manopla de baño en la mano. Me la ofrece para que me limpie la herida de la frente. Su mirada es insistente; casi puedo sentir cómo memoriza hasta el último detalle para, llegado el caso, poder describirme con exactitud.

«Medía uno sesenta y cinco más o menos, señor comisario. Llevaba una de esas pelucas baratas que venden en grandes almacenes y una camiseta estridente con un loro estampado que, en lugar de pupilas, tenía cosidas dos piedras falsas de color verde neón del tamaño de una uña de pulgar.»

La herida me escuece. Dejo la manopla a un lado y les doy las gracias. Annelies asiente, luego corta un trozo de esparadrapo del botiquín. Aparto la cabeza cuando se acerca a mí.

—Prefiero no ponerme esparadrapo, gracias —digo—. Es mejor que le dé el aire. —Eso decía la tía Evelyn siempre que llegábamos con rasguños en las rodillas después de jugar.

Annelies no parece muy convencida.

—Pero si igual tendrían que ponerle hasta puntos.

Asiento… con demasiada vehemencia. El dolor sigue latiendo dentro de mi cabeza.

—Me iré directa al primer servicio de urgencias que encuentre y haré que me lo miren.

Ella ladea la cabeza, me analiza.

—Ay, quédate tranquila de una vez, Anne —dice Herbert, que mientras tanto ha desenroscado el tapón de la botella de aguardiente y ríe—. Ya ves que se encuentra bien.

Me tiende la botella y yo la acepto.

El aguardiente de ciruelas me cauteriza la garganta. Me acuerdo de anoche, del caro chardonnay que compartí con Laura. Me sentí feliz… Debo de estar loca.

Annelies hace chascar la lengua.

—Es que me da no sé qué dejar que conduzca en ese estado…

—Bobadas —la interrumpe Herbert—. Mírala bien: ya le ha vuelto un poco de color a la cara.

—Tú no eres médico —sisea su mujer—. ¿Y si tiene una conmoción cerebral? Aún nos buscaremos problemas por omisión de auxilio. ¡Imagínate que la dejamos ir con el coche y provoca un accidente! Si pasara eso, nosotros también seríamos culpables.

—Pero qué dices… —replica Herbert, y hace un ademán con la mano dirigido a mí.

Interpreto que quiere que le devuelva la botella de aguardiente, lo hago y él enseguida me sonríe y se la lleva a los labios.

—¿De dónde es usted? —quiere saber entonces Annelies.

—De Berlín.

—Berlín… —repite Herbert alargando la palabra con asombro, como si se tratara de una ciudad de un exótico país mágico, lejos, muy lejos de allí, cuando en realidad no está a más de una hora, ni siquiera para mí, que no me he saltado ningún límite de velocidad en todo el trayecto.

—¿Y adónde se dirige?

—Al bosque del Spree —respondo—. Una salida de fin de semana.

—Vaya —dice Annelies—. El bosque del Spree, es muy bonito.

—El bosque del Spree… —repite Herbert después de dar otro trago considerable. Hace que parezca un comentario trascendente—. ¿Conoce la historia de cómo se formó el bosque del Spree?

Niego con la cabeza, llevando cuidado esta vez.

—Solo sé lo que dijo Fontane sobre él: que era como Venecia hace mil quinientos años, cuando las primeras familias de pescadores se asentaron allí.

Herbert levanta una poblada ceja, la derecha.

—Fontane, el poeta —aclaro.

Silencio, solo el ventilador del techo susurra.

—Bueno —dice Herbert—. Pues, según la leyenda, el bosque del Spree lo creó el diablo en persona. Aunque fue sin querer. —Bajo el bigote le tiembla una risa alentada por el aguardiente—. Parece ser que puso a dos bueyes del infierno a tirar de un arado para reventar el cauce del río Spree, pero se le escaparon y echaron a correr desbocados por todas partes, con lo que el arado dejó miles de hondos surcos que acabaron llenándose de agua y… ¡Tachán! El bosque del Spree con su extensa red de arroyos y canales. —Me guiña un ojo con ánimo conspirativo—. ¿Está segura de que quiere ir allí?

—Herbert… —Annelies pronuncia su nombre con lentitud y alarga la mano hacia la botella, que su marido está a punto de llevarse otra vez a la boca—. Ya vale. Es sábado por la mañana, aún no son ni las diez y media.

Es pleno día, tiene razón. Otra tontería. Yo enseguida propuse esperar a que oscureciera un poco, pero Laura dijo que no teníamos tanto tiempo. Se me escapa un eructo y noto el sabor de las ciruelas. Herbert lo toma como un cumplido a sus habilidades de destilador casero y vuelve a reír. No me gusta la mirada de Annelies.

—Creo que ya puedo seguir camino —anuncio—. Me encuentro mejor, de verdad. Muchas gracias por su ayuda. —Me señalo la frente y, sonriendo, añado—: No se preocupe, me lo haré mirar.

Annelies niega con la cabeza.

—De ninguna manera. Usted se queda aquí.

En un abrir y cerrar de ojos vuelvo a verme al borde del precipicio. Allí abajo me esperan el agua y las rocas desmoronadas. El viento arrastra nubes grises como a cámara rápida por el cielo de color lavanda. Lo oigo susurrar. «¡Tú!», susurra el viento. Doy un paso atrás, pero a mi espalda se ha plantado Annelies con los brazos extendidos hacia delante, dispuesta a empujarme. «Usted se queda aquí», repite, y estalla en una horrible carcajada. Parpadeo sin parar, parpadeo para regresar a la realidad. Sigo sentada en el despacho de la gasolinera. Tengo que marcharme de aquí, y cuanto antes.

Pero Annelies dice que primero debería comer algo, patatas salteadas que les sobraron de la cena de ayer. Annelies sonríe; a mí se me cierra la garganta porque sospecho que quiere entretenerme con esas patatas mientras avisa a la policía a escondidas. La idea de que vengan y me interroguen. De que vengan, me interroguen y se me lleven. De que me encierren en una celda sin catre, con solo un colchón desnudo y desgastado, rodeada de paredes de hormigón que me miran y, en el suelo agrietado, una fina capa grisácea de polvo de cemento y trocitos de pintura desconchada; polvo de cemento y partículas de pintura también bajo mis uñas.

Algo se desgarra en mi interior.

—¡Déjenme en paz! —grito.

Annelies se estremece, Timmy desaparece tras las piernas de Herbert, asustado. Me levanto bruscamente de la silla, alcanzo mi bolso… Tengo que marcharme de aquí. Salgo del despacho, atravieso la tienda, cruzo la puerta de cristal, recorro la zona de surtidores hasta el coche. Me siento al volante, arranco a toda velocidad y durante un momento me siento aliviada. Hasta que por el retrovisor veo a Annelies, que está debajo del cartel de precios del combustible y me sigue con la mirada. En una mano tiene un papel o una libreta pequeña; en la otra, un lápiz. «La matrícula», pienso, y doy un puñetazo en el volante.

«¿Qué demonios has hecho, chiquilla?»

Fragmento de: carta n.º 12

Se cumplen años.

Cuánta sangre, por todas partes.

En el suelo. En la alfombrilla. En la pared.

Incluso ha salpicado en el techo.

El agua está roja. Aguas muertas.

Mayo de 2014

Nelly Schütt estaba nerviosa desde hacía días. Por lo menos igual de nerviosa que Richard en La mujer del cuadro, cuando de pronto Alice y él eran víctimas de un chantaje. Resultaba que a Claude lo estaba siguiendo un hombre que lo había visto entrar varias veces en casa de Alice y había acabado deduciendo, con acierto, que ella estaba involucrada en su asesinato. Sobre todo porque, buscando pruebas en el piso, el hombre encontraba el reloj de bolsillo de Claude, que relacionaba a Alice con este sin lugar a dudas. Por miedo, y para evitar futuros intentos de extorsión, Alice y Richard decidían matarlo a él también. Alice tenía que envenenarlo, pero como el plan no salía bien y, además, todas las investigaciones policiales señalaban a Richard, este no veía otra salida que tomarse una sobredosis de somníferos con la intención de suicidarse.

Al contrario que Richard, sin embargo, Nelly no pensaba rendirse jamás, por mucho que en algunos momentos su situación pareciera desesperada. Enamorarse no era ningún delito. Eso era lo que se repetía cada vez que sonaba el teléfono y al otro lado de la línea estaba la misma mujer que se había presentado en la recepción aquel día, recordándole la conversación que habían tenido. Que le quitara las manos de encima a su marido, que Nelly lo estaba estropeando todo. Que le quitara las manos de encima a su marido, que estaba destruyendo una familia. Que le quitara las manos de encima a su marido o lo lamentaría. Y, en todas esas ocasiones, Nelly le colgaba.

La primera vez que Paul reservó una habitación en la fonda, justo medio año antes, ella enseguida intuyó que estaba casado: un hombre simpático y encantador que le recordaba físicamente a Victor Mature (El beso de la muerte, 1947, dirigida por Henry Hathaway), alguien que ya a primera vista parecía demasiado bueno para ser verdad, o para estar soltero. Por el formulario de registro que les hacía rellenar a los huéspedes supo que tenía cuarenta y un años y era de Berlín. Le asignó la habitación número cuatro, la que para ella tenía las cortinas más bonitas. Eran de color crema y con un estampado de florecitas, al contrario que las otras tres habitaciones, cuyos cortinajes de pana de un ocre amarronado debían de colgar allí desde mucho antes de que la propia Nelly naciera.

Paul cenó en el comedor de la fonda, y después Nelly coincidió con él en el patio, adonde había salido a encenderse un cigarrillo. Ni ella misma sabía qué la impulsó a dejar su lugar en la recepción y salir justo en ese momento; sin duda fue un pálpito. Que siguió creciendo y floreciendo cuanto más rato pasaban charlando. Él le contó que viajaba por trabajo, que iba de Berlín a Lubeca. Que estaba casado y tenía una hija, y que envidiaba a Nelly por vivir allí, en aquel lugar tan tranquilo e idílico. Que a veces la vida en Berlín resultaba muy estresante, acelerada, una absoluta locura, como un carrusel de sillas voladoras que se ha descontrolado. Nelly comentó que no le importaría montarse en esa emocionante atracción y dar un par de vueltas, porque había momentos en los que se aburría mucho allí. Paul repuso que el aburrimiento no tenía nada que ver con dónde vivías, sino más bien con las personas que te rodeaban.

Parecía saber de lo que hablaba; también se lo veía aburrido. Cuando volvió a recalar en la fonda de los padres de Nelly para hacer noche durante el viaje de vuelta, se besaron por primera vez y fue excitante. Después, tumbados en la cama de la habitación número cuatro, corridas las cortinas de florecitas, él le dijo que hacía mucho que no era feliz con su mujer. Que era muy absorbente, controladora, dominante. Nelly pensó en Gene Tierney interpretando a Ellen Harland en Que el cielo la juzgue (1945, dirigida por John M. Stahl); así debía de ser la mujer de Paul, una arpía malvada e insidiosa. Solo que ni de lejos tan guapa como Gene Tierney, claro. Nelly la imaginaba más bien del montón, en absoluto atractiva. Al fin y al cabo, debía de haber algún motivo por el que, según Paul, hacía años que no se acostaban juntos. Por lo menos Gene Tierney, en su papel de Ellen Harland, se suicidaba al final de la película, y así su pobre marido podía ser feliz con un nuevo amor.

Nelly esperó. Esperó en vano.

Él pensaba seguir algo más con el matrimonio, por su hija. Pensaba seguir algo más porque todavía no habían acabado de pagar la casa que tenían en común. Su mujer se había quedado sin trabajo y luego había enfermado de repente, y él no podía abandonarla en esas circunstancias, claro. En esos últimos meses, Nelly había oído de todo cada vez que quedaba con Paul a medio camino, en un hotel de la A24. Cuando estaba entre sus brazos, en la cama, apretando la mejilla contra su cálido pecho, o cuando salían a pasear por el bosque que había junto al hotel y él le apretaba la mano con fuerza. Y ella lo había creído, le había dejado tiempo.

Hasta aquel día en que su mujer se presentó en la fonda con pinta de estar la mar de sana y ser muy resuelta y, sobre todo, por lo menos igual de guapa que Gene Tierney. Probablemente fuera eso lo que más disgustó a Nelly.

De pronto, quiso que todo quedara claro, que Paul escogiera. Y él le prometió arreglarlo, esta vez de verdad. De eso hacía ya casi un mes.

Nelly decidió ayudarlo.

Fragmento de: carta n.º 13

Ahora sueño en negro. Debe de ser por las nuevas pastillas. Consiguen que duerma tranquila y de un tirón, pero al mismo tiempo tienen un efecto tan fuerte y tan rápido —casi inmediato— que, cuando las tomo, me pierdo todo el proceso de conciliar el sueño. Ya sabes, esa fase en la que estás en la cama y sientes como si el cuerpo y los pensamientos te pesaran cada vez más. Como si te deslizaras con suavidad. Ya no me entero de nada de eso. Estoy muy despierta y, un instante después, he caído. Hace poco cometí el error de tomarme las pastillas en la cocina, cuando aún estaba sentada a la mesa, escribiendo. Te escribía a ti. No fue hasta la mañana siguiente, al despertar, cuando vi que me había dado de bruces contra el tablero. El médico me diagnosticó una fractura nasal leve, que se me curó en poco tiempo. Aun así, me pareció bastante simbólico que mi sangre goteara precisamente en cierto punto de la carta. Justo sobre tu nombre.

«Pero si le había especificado la dosis con exactitud —dijo mi terapeuta en la siguiente sesión—. Media cuando se presenta el pánico, y una entera si por la noche no puede dormir.» Me dirigió esa mirada suya tan extraña. Como si me hubiera saltado la dosis a propósito. Tal vez tuviera razón. Mis sueños son negros, en efecto, pero las preguntas siguen estando ahí, no hay manera de acallarlas.

¿Qué sintió ella al final? ¿Tuvo miedo?

Quiero pensar que no. Prefiero imaginar que el dolor hizo estallar fuegos artificiales ante sus ojos. Que vio fogonazos de colores y unas estrellas preciosas, casi como si, por descuido, hubiese mirado directamente a un sol cegador. O a unos faros. Quiero convencerme de que en esos últimos segundos fue feliz.

No lo consigo.

Nadja

Parpadeo, el mundo me deslumbra, el calor hace temblar un fuego invisible sobre la calzada. Para protegerme los ojos, bajo el parasol. Han pasado doce minutos justos desde que he salido de la gasolinera como si me persiguieran. La calefacción está a tope, pero no me doy ni cuenta. Tengo frío, el aire del interior del coche es pegajoso, desabrido y extrañamente dulzón. Como si en las rendijas del aire acondicionado llevara años acumulándose el polvo y ahora se estuviera quemando. Los ojos se me van todo el rato al retrovisor. El Golf rojo que me ha seguido durante varios kilómetros ya no está. Ahora llevo detrás una furgoneta de color azul oscuro, pero no por mucho tiempo; voy tan despacio que me adelanta. Alargo la mano hacia el espejo para reajustarlo un par de milímetros por enésima vez. Al hacerlo, veo mi reflejo durante una fracción de segundo: ojos desorbitados y, debajo, regueros secos de rímel negro corrido. En la frente, a la izquierda, tengo una herida de tres o cuatro centímetros, como un corte preciso hecho a cuchilla. Compruebo con alivio que ya se está formando la costra; no hará falta que vaya al médico. Devuelvo la mirada a la carretera y decido que, de todos modos, me detendré en la primera ocasión. Necesito aire fresco; si no, me asfixiaré.

Conduzco hasta que un cartel me indica una salida hacia una zona de descanso. No hay estación de servicio, ni quiosco, ni gasolinera, ni siquiera una de esas casetas de plástico con retretes que se instalan donde se necesitan; solo un espacio para aparcar un par de vehículos y, más allá, un prado reseco y pisoteado, un contenedor de basura y tres mesas con dos bancos atornillados cada una. Me imagino a un camionero solitario sentado allí, con un cigarrillo en la comisura de los labios y un termo lleno de insípido café de máquina. O a una familia. Madre, padre, dos hijos: un niño pequeño y una niña algo mayor. Aposentados junto a sus fiambreras de trozos de manzana y verduras cortadas, y el sonido del papel de aluminio cuando desenvuelven los bocadillos que con tanto amor han preparado para el camino. Se van de vacaciones al mar. Una voz delicada pregunta: «¿Qué se siente al respirar aire salado? ¿Los granitos de sal no hacen toser?». A lo que otra responde: «El aire no tiene granitos de sal, tontaina. Es solo aire y ya». Vuelvo a pensar en el camionero; lo prefiero.

En realidad, lo que mejor me viene ahora mismo es que no haya nadie aquí parado. Tanto el aparcamiento como las mesas están vacíos. Dejo el Land Rover al fondo y me apeo. Como siguiendo una orden secreta del aire fresco, me fallan las rodillas. Con una mano busco apoyo en el tirador de la puerta del conductor, con la otra me froto la nuca. Tengo el cuello de la camiseta empapado de sudor frío. Debo tranquilizarme, concentrarme, ordenarme. Ahora no puedo vacilar ni doblegarme, como quieren obligarme a hacer mis rodillas. Debo ser fuerte. Pensar en Laura. Recordar que todo esto sucede por ella y que no hay alternativa. Así que evoco una imagen: Laura, tal como se presentó en el bufete ayer por la tarde, poco antes de la hora de cerrar. Tal como la vi en el vano de la puerta de mi despacho, tambaleante y pálida, aferrando con fuerza las asas de su bolso. Laura, antes Laura Brehme y secretaria en el bufete igual que yo, ahora Laura van Hoven, casada con mi jefe. Hacía años que no la veía.

—Hola, Nadja.

Su boca formó una sonrisa espantosa e irreal; la mía apenas se abrió, muda, mientras yo seguía paralizada en mi mesa, intentando asimilar su aparición. La cara blanca como la pared. Los ojos empequeñecidos, la mirada empañada. El pelo rubio echado hacia atrás por una diadema negra y recogido en una trenza, de modo que su rostro parecía más plano de lo normal y su cabeza casi resultaba gigantesca sobre su fino cuello y su delgado cuerpecillo. Enseguida recordé que una vez había estado a punto de teñirme de rubio, del mismo tono que ella, y que incluso pedí cita en la peluquería, pero en el último momento sufrí un fuerte ataque de pánico que me impidió llegar a entrar. De pronto me resultó inimaginable pasarme dos horas o más sentada delante de un espejo, mirándome a la cara mientras a mi alrededor sonaban unos ruidos espantosos: el zumbido de los secadores, los chorros de agua, el frío chasquido de unas tijeras al quedar tiradas en el borde cerámico de un lavabo. Hasta ese momento, para mí Laura era la segunda mujer más guapa del mundo, pero de repente casi parecía un monigote dibujado por la mano de un niño, un triste monigote de pelo amarillo.

—¿Todavía no ha vuelto Gero? —preguntó—. Llevo todo el día intentando hablar con él, pero no me contesta al móvil.

Comprobé que, por mucho que hubieran pasado años, seguía sin acostumbrarme a que llamara por el nombre de pila al que yo conocía como señor Van Hoven. Algo me dolía al oírlo. No era un dolor terrible ni mucho menos, más bien una sensación parecida a cuando te haces un rasguño, a una aguja que te roza un punto sensible de la piel; soportable, sí, pero desagradable de todos modos. Aunque algo tarde, conseguí encontrar una fórmula de saludo en los recovecos de mi mente y enseguida me levanté. Nos abrazamos un segundo y con torpeza. También eso fue diferente.

—Entonces, ¿está aquí?

Negué con la cabeza. El señor Van Hoven estaba en Magdeburgo desde el día anterior, en un congreso de abogados que duraba dos jornadas, y no regresaría hasta última hora de la tarde. Me extrañó que Laura no estuviese al tanto de su agenda.

—Según el programa del congreso, la última conferencia termina a las siete. —Me subí la manga de la blusa para echar un vistazo al reloj—. O sea, dentro de una hora más o menos.

—Vaya.

—¿Puedo ayudarte yo en algo?

Su rostro blanco se retorció como si fuera a echarse a llorar.

—¿Ha pasado algo con Vivi? —pregunté, y sentí que se me aceleraba el corazón.

Vivi, la hija de los Van Hoven, de tan solo cuatro años. Laura me dirigió una mirada que me costó soportar.

—Vivi está bien —respondió con frialdad—. Está con sus abuelos.

Sonreí, avergonzada.

—Ah, qué bien. —No se me ocurrió nada más que decir, así que bajé la mirada a los pies. Mis zapatos empezaban a necesitar un poco de betún.

Oí respirar a Laura.

—¿Puedo…? ¿Podría tomarme un café? ¿Sería mucha molestia?

Enseguida negué con la cabeza.

—No, no, en absoluto. Ahora mismo lo preparo.

Un café con Laura, igual que antes. En realidad no me había pedido explícitamente que nos tomáramos ese café juntas, pero de todas formas aprovecharía la oportunidad. Me puse a dar saltitos delante de la máquina de la cocina que había al final del pasillo, casi como si bailara la danza de la lluvia, como si mi nerviosismo pudiera influir en la lentitud exasperante con que el aparato, emitiendo un zumbido monótono, vertía el líquido marrón en una taza y luego en otra.

—Venga, venga… —siseé.

Me daba miedo que, si tardaba mucho más, Laura pudiera cambiar de opinión y marcharse. Saqué la leche de la nevera y derramé un poquito en la encimera al acabar de llenar las tazas con ella. Aunque tuve el reflejo de alcanzar la bayeta del fregadero para limpiarla, lo dejé correr. Laura estaba esperándome.

Cuando salí de la cocina, la puerta que conectaba mi antesala con el despacho del señor Van Hoven estaba abierta. Laura se había sentado en su sillón y miraba al techo. Intenté hacer un chiste tonto.

—Dos cafés para tomar aquí, para Laura y la amiga de Laura.

Se sobresaltó como si mi voz le hubiera dado corriente y me miró como si fuera la primera vez que me veía ese día, sorprendida, asustada, como a través de los ojos de otra persona. Abrió la boca y la movió un par de veces sin decir nada. Estuve a punto de preguntarle otra vez qué ocurría, pero entonces habló:

—Te lo agradezco. Aunque quizá sea mejor dejarlo para otro día.

En cuestión de segundos, se levantó con brusquedad y pasó junto a mí para salir del despacho. Yo me quedé allí plantada como una idiota, con un café en cada mano.

La alcancé en los ascensores.

—¡Laura, por favor, habla conmigo!

«Insúltame. Dime por dónde puedo meterme el café y la conversación, y que ya hace mucho que no somos amigas. Recuérdame lo que te hice, pero, por lo que más quieras, dime algo, joder.»

Y eso hizo. Después de derrumbarse directamente en mis brazos.

—Tengo un problema, Nadja.

Ahora el problema está en mi maletero.

Mayo de 2014

Nelly Schütt estaba preparada. Había reservado un billete de tren para el domingo porque no se atrevía a meterse en el tráfico de Berlín con su pequeño y viejo Twingo. Se había apuntado la dirección y se había asegurado de lavarse el pelo la noche anterior para poder llevarlo suelto. A menudo le hacían cumplidos por su melena, sobre todo en los días buenos, cuando se le formaban tirabuzones de un tono avellana. Le había dado muchas vueltas a qué ponerse y había decidido no llevar su vestido de verano preferido, porque temía parecer demasiado juvenil con él. Quería dejar claro que no era ninguna jovencita. No era una muchacha de pueblo, ingenua e inocente, sino una mujer capaz de desenvolverse por Berlín y por el mundo, que sabía perfectamente lo que deseaba. De manera que escogió una falda negra de tubo, una blusa blanca de manga corta y los zapatos negros de tacón con puntera abierta que había encargado por internet hacía varios años y que desde entonces solo se había puesto un par de veces en su habitación para dar unos elegantes pasos de pasarela. La clase de zapatos que usaban las mujeres que tanto idolatraba. Joan Bennett, Ava Gardner, Rita Hayworth… Gene Tierney. Cogió un taxi en la Estación Central y se detuvo en una esquina antes de llegar a destino para poder recomponerse y retocarse el pintalabios rojo. Mientras avanzaba por la calle prestó atención a su porte, a llevar la espalda bien erguida y los hombros rectos, a balancear las caderas. Paseó la mirada por aquella zona residencial y se imaginó viviendo allí. No era el Berlín que le había venido a la cabeza al leer el formulario de registro que Paul tuvo que rellenar aquella vez para hospedarse en la fonda. No era un Berlín de rascacielos modernos con pinta de que los hubieran diseñado arquitectos que podrían haber sido niños grandes jugando a lo loco con piezas de Lego sobredimensionadas, tampoco una ciudad de edificios antiguos cuyas ornamentales fachadas ascendieran formando volutas. No había tiendas, no había bares, solo jardines de césped bien segado, separados por vallas y sembrados de juguetes; y al final de todos ellos, casas unifamiliares o adosadas que parecían salidas del mismo catálogo de muestra. Aquel barrio casi le resultó demasiado burgués, y decidió que Paul y ella se irían a vivir a otro sitio en cuanto pudieran. Preferiblemente a un precioso edificio antiguo del centro de Berlín. Un piso de tres habitaciones con techos altos, paredes de estuco y un balcón con barandilla de forja, por un lado para Paul, que fumaba —cosa que a Nelly no le molestaba en absoluto, ya que, al fin y al cabo, todos los hombres de sus adoradas películas en blanco y negro lo hacían—, y por otro para desayunar al aire libre los meses de verano. Cocina, baño y salón, y un estudio para Paul que también les serviría de habitación de invitados. Ella haría nuevos amigos en Berlín, gente interesante y segura, artistas, médicos, todos de clase alta y familia adinerada, y cuando organizara fiestas para esos nuevos amigos, tendrían la posibilidad de quedarse a dormir en esa habitación de invitados. Lo que no necesitarían sería una habitación para los niños; Nelly no tenía ninguna intención de seguir ese camino. No quería cargar con hijos enseguida y verse obligada a renunciar a la independencia que acababa de descubrir. Quería encontrar trabajo, algo relacionado con la gastronomía, y luego, al cabo de unos años, abrir su propio pequeño café al estilo de los años cincuenta. Sin embargo, lo que quería por encima de todo era a Paul, y si ese día conseguía aclarar las cosas, el mundo entero podría enterarse al fin de que estaban juntos. La promesa de mantener su relación en secreto, esa que Paul le había sacado mirándola con seriedad, carecería ya de sentido. Ese mismo día les comunicaría a sus padres quién era en realidad el ocupante de la habitación número cuatro; se moría de impaciencia. Su padre pondría el grito en el cielo, desde luego. Él habría preferido que Nelly saliera con algún chico del pueblo. Y su madre se echaría a llorar, pero no de ira ni de decepción, no. Por primera vez desde que tenía memoria, Nelly vería llorar a su madre de alegría, porque su hija se habría lanzado a vivir la vida, algo que ella misma solo se había atrevido a soñar.

Por fin. Nelly había llegado a la dirección correcta. Enfiló con caderas bamboleantes el camino de hormigón con piedrecitas que cruzaba el jardín delantero y subió los tres escalones que llevaban a la puerta principal. Inspiró hondo una vez más, irguió los hombros y llamó al timbre, junto al que un cartel de arcilla informaba del nombre de los habitantes de la casa en letras grabadas con torpe trazo infantil.