12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

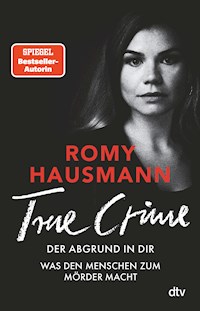

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

NICHTS IST SO GRAUSAM WIE DIE WIRKLICHKEIT Mit den hier versammelten Fallerzählungen führt Romy Hausmann den Beweis, dass kein Thrillerautor auch nur annähernd so bizarre Verbrechen schreiben kann wie das Leben. In einfühlsamen Gesprächen mit Angehörigen und Opfern, Tätern und Ermittlern, mit renommierten Richtern, Forensikern, Medizinern und Traumaexperten spürt sie den Fragen hinter dem Offensichtlichen nach. Die Ergebnisse dieser Gespräche verdichtet sie zu einer sehr persönlichen Tagebucherzählung über die Macht der Gefühle von Opfern und Hinterbliebenen, zerstörte Leben und den Versuch, einen Abschluss zu finden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 486

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Romy Hausmann

True Crime

Der Abgrund in dirWas den Menschen zum Mörder macht

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

INHALT

Mein Tagebuch:Warum an dieser Stelle kein Vorwort steht11

VERRATDer Fall Cinnamon Brown21

Im Gespräch mit Monika Wehr, Diplompsychologin und Therapeutin, München

Mein Tagebuch:Erzähl mir, wie sie war …41

ERKENNTNIS49

Der Fall Lisa Stasi Im Gespräch mit Stephen »Steve« Haymes, ehemaliger Bezirksleiter der Bewährungshilfe in Kansas City, »Missouri Board of Parole and Probation«

Mein Tagebuch:Eine andere Erkenntnis80

VERTUSCHUNG87

Der Fall Tiahleigh Palmer

Mein Tagebuch:Woran erinnerst du dich am liebsten?106

ANPASSUNG111

Der Fall Shawn Hornbeck Im Gespräch mit Dr. Frank Ochberg, Psychiater und Pionier der Traumaforschung, Florida

Mein Tagebuch:Der Schnitt126

ENTSCHLOSSENHEIT131

Der Fall Phoebe Handsjuk Im Gespräch mit Lorne Campbell, ehemaliger Detective Sergeant der Victoria Police und Phoebe Handsjuks Großvater, Milawa/Victoria

Mein Tagebuch:Ich hasse True Crime.163

BESESSENHEIT171

Der Fall Cari Farver Im Gespräch mit Polizeidirektor Joachim Schneider, Geschäftsführer der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes, Stuttgart

Mein Tagebuch:Veränderungen194

INSZENIERUNG203

Der Fall Sherri Papini Im Gespräch mit Dr. Nahlah Saimeh, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Schwerpunkt: Forensische Psychiatrie, Düsseldorf

Mein Tagebuch:Gibt es Momente, in denen es nicht wehtut?241

GRAUSAMKEIT249

Der Fall des Abbotsford-Killers Im Gespräch mit Professor Dr. med. Markus A. Rothschild, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Köln

Mein Tagebuch:Geraderücken, mit Leonie Bartsch und Linn Schütze von »Mord auf ex«272

UNGERECHTIGKEIT281

Der Fall Tim Cole

Mein Tagebuch:Differenzieren. Ein Gespräch mit dem »System«: Corinna Sassenroth, Jugendrichterin, Amtsgericht Berlin-Tiergarten; Richterin X, OLG-Bezirk Bayern; Thomas Ebner, Polizeihauptkommissar, Polizeiinspektion Landshut; Professor h.c. (UTP del Perú) Dr. Ingo Bott, Strafverteidiger, Düsseldorf301

VERGEBUNG315

Der Fall Erin Caffey

Mein Tagebuch:Könntest du verzeihen?337

SPEKULATION343

Der Fall Kate Yup Im Gespräch mit Stefan Wette, Gerichtsreporter bei der WAZ, Essen

Mein Tagebuch:Was bleibt360

INSPIRATION367

Dank373

Kurzbiografien der Gesprächspartner*innen376

Kurzbiografien der Autor*innen383

Quellen387

Für Natalie

Mein Tagebuch:Warum an dieser Stelle kein Vorwort steht

Januar 2022

Ihr Name ist Natalie, und eigentlich habe ich schon seit Dezember eine Ahnung, wie ich sie kontaktieren könnte. Doch ich zögere, weil der Dezember nun mal der Dezember ist. Weil er Weihnachten im Gepäck hat, die Zeit der Familie, der Besinnung, der Erinnerung. Bestimmt ist der Schmerz immer da, keine Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er an Weihnachten noch einmal ganz andere Marker setzt. Ich bin selbst eine Mutter, genau wie sie. Mein inneres Archiv besteht aus bisher zwölf Weihnachtsfesten mit meinem Sohn. Für die Ewigkeit eingebrannte Bilder, wie er seine ersten Holzbauklötze bekommt und sie lieber essen möchte, anstatt einen Turm damit zu bauen. Die Christbaumspitze, im Kindergarten gebastelt, bestehend aus der Papprolle im Toilettenpapier, einem krumm ausgeschnittenen Tonpapier-Tannenbaum und aufgeklebter Watte, und wie stolz er ist, als er sie mir überreicht. Wie die Zeit vergeht und es ihm zunehmend peinlicher wird, dass die Christbaumspitze noch immer ihren festen Platz an unserem Baum hat. Wie sich aus dem vor Aufregung geröteten rundlichen Gesicht mit den riesigen Kulleraugen allmählich Züge formen, die Aufschluss über die Zukunft geben, und wie die dicken, kurzen Fingerchen, die gerade noch so ungeschickt die Tüten mit Lego-Teilen aufgerissen haben, sich nur fünf Jahre später langgestreckt und schlank kabellose Kopfhörer in die Ohren stopfen. Man könnte mich aus dem Tiefschlaf wecken, um mein inneres Archiv abzufragen, und ich hätte für jedes Weihnachtsfest ein passendes Bild und die dazugehörige Jahreszahl parat. Man könnte mir ein Foto zeigen und ich wüsste genau, an welchem der zwölf gemeinsamen Heiligabende es aufgenommen wurde. Und überhaupt, die Fotos. Ganze Familienchroniken lassen sich anhand von Fotos erzählen, die an Weihnachten entstanden sind. Bis es irgendwann ein Foto gibt, auf dem jemand fehlt, oder die Reihe einfach abbricht, weil es sinnlos wäre, etwas zu dokumentieren, das sowieso nur den Verlust aufzeigt.

Aber nicht nur deswegen, nicht nur wegen Weihnachten, scheint mir der Dezember der ungünstigste aller wohl ohnehin ungünstigen Zeitpunkte zu sein. Im Dezember ist es passiert. Im Dezember vor elf Jahren, genau 22 Tage vor Weihnachten. Aus Respekt beschließe ich, bis Januar zu warten.

Doch dann kommt er, der Januar, und ich verbringe die Wochen nicht mehr damit, mich zu fragen, wann ich sie anschreiben könnte, sondern ob es überhaupt in Ordnung wäre, das zu tun. Ich würde etwas in ihr aufrühren. Mit meiner E-Mail – selbst, wenn sie sie nur lesen und direkt wieder löschen würde – würde ich nur zusätzlichen Schmerz mitschicken. Das will ich nicht, dazu habe ich kein Recht. Ich verwerfe mein Vorhaben.

Und überlege dann doch wieder.

Ich denke, dass ich ein vertretbares Anliegen habe, eine gute Intention. Ich gehöre nicht zu denen, die gerne wüssten, ob sie ihre Tochter noch einmal gesehen hat, so wie der Tod sie hinterlassen hat, und was sie als Mutter dabei empfand. Ich will nicht über die Abläufe sprechen, oder das viele Blut, im Gegenteil. Ich möchte über das Leben sprechen, darüber, wie es vorher war, darüber, wie es jetzt ist. Bei meiner Recherche in diesem Fall ist mir so manche Schlagzeile untergekommen, die mich wütend gemacht hat, weil ich sie unanständig und verletzend fand. Als ob Angehörige keine Zeitung lesen würden, als ob nicht gerade sie es täten, wenn es – so wie hier – noch dermaßen viele offene Fragen gibt.

Zum anderen – auch das weiß ich aus meiner Recherche – waren sowohl Natalie als auch ihr Vater bereit, in der Vergangenheit bei einigen Fernsehdokumentationen mitzuwirken, sind also nicht »abgetaucht« zum sicheren Zeichen, dass sie einfach nur ihre Ruhe haben wollen. Der Fall ihrer Tochter und Enkelin gilt zwar offiziell als geklärt, bleibt aber rätselhaft. So als fügten sich die Teilchen einfach nicht so richtig ineinander, so als stimmte da einfach etwas nicht. Eine neuerliche Untersuchung durch die Behörden scheint ausgeschlossen, die Rechtsmittel sind ausgeschöpft. Die einzige Möglichkeit, die die Familie noch hat, besteht darin, den Fokus der Öffentlichkeit weiterhin auf die vielen Ungereimtheiten zu richten. Dafür zu sorgen, dass die Geschehnisse nicht in Vergessenheit geraten, bis sich eines Tages vielleicht doch noch mal ein neuer Ansatz ergibt.

Wieder und wieder sehe ich mir die Dokumentationen an bei dem lächerlichen Versuch, eine Einschätzung zu treffen. Kann ich ihr schreiben? Ich werde bestimmt nicht dazu beitragen können, dass neues Licht auf den Fall geworfen wird, soviel steht fest. Was hätte Natalie also davon, mir ein Interview zu geben? Warum sollte sie das tun?

Dass ich sie bewundere, das weiß ich gleich, selbst aus der Entfernung. Ich halte sie für klug und unheimlich reflektiert. Und während man sie mit der Kamera dabei begleitet, wie sie in dem Café Platz nimmt, das sie früher zusammen mit ihrer Tochter besucht hat, kommen mir die Tränen. Es sei ihr Ritual gewesen, erzählt sie der Reporterin. Einmal die Woche, jeden Freitag. Jetzt sitzt sie da allein, ihre schönen wilden Locken sind leicht ergraut. Die Aufnahmen stammen von 2016, damals ist Natalie 54 Jahre alt, ihre Tochter Phoebe ist zu diesem Zeitpunkt seit knapp sechs Jahren tot. Phoebe war 24, als sie starb. Ein grausamer, mysteriöser Tod, der für viele Spekulationen gesorgt hat. Sie war die Älteste von Natalies drei Kindern, ihre einzige Tochter.

Natalie erzählt der Reporterin, wie wichtig ihnen die wöchentlichen Treffen in dem kleinen Café am Stadtrand von Melbourne waren. Hier haben sie viele Gespräche geführt, haben zusammen gelacht und geweint. Mir fällt meine Studienzeit ein. Wie ich freitagnachmittags mit dem Zug nach Hause fuhr, meine Mutter mich vom Bahnhof abholte und wir das gleiche taten: wir gingen in »unser« Café, saßen an »unserem« Tisch und führten die Gespräche, die uns durch die Distanz unter der Woche verlorengegangen waren.

Vielleicht ist es das. Dass ich, als ich Natalie da so sitzen sehe, gar nicht anders kann als zu denken: Das könnte meine Mutter sein. Oder die einer guten Freundin. Das könnte ich sein. Oder einfach jede andere Mutter auf dieser Welt.

Und vielleicht ist das nun auch der Grund, warum ich es am Abend des 31. Januar doch noch tue: ich schicke Natalie eine E-Mail.

Darin schreibe ich, dass ich aus Deutschland komme und Thrillerautorin bin. Dass ich Geschichten über Menschen erfinde, die in ausweglose Situationen hineingeraten. Menschen, die aus den richtigen Gründen falsche Entscheidungen treffen, oder sich so verzweifelt an ihr angestammtes Weltbild klammern, dass sie es mit aller Macht verteidigen wollen. Geschichten, die sich genau so hätten zutragen können. Allein deswegen recherchiere ich viel über wahre Kriminalfälle und verbringe oft Stunden im Internet, um mehr zu erfahren über Hintergründe und Motive. Ich bin fasziniert und erschrocken zugleich, und manchmal kommen mir dabei eben auch die Tränen.

Ich schildere ihr meine Idee, die damit begann, dass ich einige der Fälle, auf die ich in den letzten Jahren im Zuge meiner Recherchen gestoßen bin, zusammentragen wollte. Sie alle haben mich auf unterschiedliche Art und Weise bewegt und haben doch eines gemeinsam: sie klingen, als entstammten sie der Fantasie von Autor*innen, die weit über das Ziel hinausgeschossen sind. Zu konstruiert – zu realitätsfern – niemals! – würden Leser*innen vielleicht urteilen, wenn sie mit diesen Fällen in Form von fiktionaler Unterhaltung konfrontiert werden würden. Mit einem Augenrollen würden sie das Buch zuklappen und dem Verfasser oder der Verfasserin eine vernichtende Ein-Sterne-Rezension hinterlassen.

Doch die Krux ist, dass es sich dabei eben nicht um irgendwelche verdrehten Fantasien handelt, sondern um das echte Leben echter Menschen.

Ich glaube, dass wir das manchmal vergessen. Wir hören True-Crime-Podcasts beim Kartoffelschälen oder zum Einschlafen. Wir lesen True-Crime-Literatur wie Unterhaltungsromane. Und bei all dem gerate ich an einen Punkt, an dem ich mich immer öfter frage: Ist das richtig? Begreifen wir, was ein Verbrechen wirklich bedeutet? Begreife ich es?

Mit Sicherheit nicht.

Ich erzähle ihr von diesem Buch, für das ich zu diesem Zeitpunkt bereits vier Fälle recherchiert und geschrieben habe. Ich habe Expert*innen angefragt, die mir helfen sollen, über bestimmte Themen und Hintergründe aufzuklären. Doch je mehr Material ich zusammentrage, je tiefer ich in die Fälle eindringe, desto klarer wird mir, dass dieses Buch eben nicht nur eine Sammlung von Geschichten werden soll. Sondern eine Erinnerung daran, was hinter »True Crime« wirklich steckt.

Ich drücke auf »Senden« und bereue es im nächsten Moment. Wahrscheinlich hält sie dieses ganze Projekt für Bigotterie. Jemand, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, sich Verbrechen auszudenken, der sich für seine Romane anmaßt, in die Köpfe von Opfern, Täter*innen und Angehörigen zu steigen, will plötzlich wissen, was ein Verbrechen wirklich bedeutet? Trägt nicht in Wahrheit genau dieser Jemand maßgeblich dazu bei, dass die Grenzen zwischen Fiktion und Realität immer mehr verschwimmen?

Ich komme mir unsäglich dumm vor. Vielleicht habe ich ja Glück und meine E-Mail landet einfach im Spam.

Zwei Tage später, 2. Februar 2022. Ich schäme mich immer noch. Wer bin ich, dass ich als Fremde um derart intime Einblicke gebeten habe? Ganz genau das: eine Fremde, die das alles überhaupt nichts angeht. Ich habe nur zwei Personen davon erzählt, was ich getan habe. Sie fanden mich »mutig«, eine höfliche Umschreibung. Ich will nicht mehr darüber reden, verstehen aber schon. Es ist, als hätte sich in meinem Kopf eine Tür geöffnet, die sich störrisch gibt bei jedem neuen Ansatz, sie wieder zu schließen. Eine Klinke, die wackelt, ein Scharnier, das quietscht. Ich habe angefangen, meine Kollegin*innen zu fragen, warum sie schreiben, was sie schreiben. Warum wir uns freiwillig Verbrechen ausdenken, wo die echte Welt doch schon aus allen Nähten platzt vor schrecklichen Geschichten. Warum wir dem Bösen noch zusätzlichen Platz einräumen über die Fiktion. Ist es unser Versuch, die Welt zu begreifen? Uns mit unseren eigenen Ängsten auseinanderzusetzen? Gespannt warte ich auf ihre Antworten.

Es ist morgens, erst kurz nach fünf, zu früh für den Laptop. Bei meiner ersten Tasse Kaffee checke ich die E-Mails auf meinem Handy. Im Posteingang taucht Natalies Name auf. Ich fühle mich ertappt. Lege das Handy beiseite und beschließe, erst noch in Ruhe meinen Kaffee auszutrinken, in der Ahnung, dass ich mir für den Rest des Tages sowieso wie eine Idiotin vorkommen werde. Dann klicke ich die Nachricht an. Sie ist kurz, das sehe ich gleich, nur müsste ich sie erst größer ziehen, bevor ich ihren Inhalt lesen könnte. Aber sie ist ja kurz – natürlich ist sie das, weil eine Absage nie vieler Worte bedarf.

Ich irre mich.

Liebe Romy,

es kommt nicht oft vor, dass sich jemand dafür interessiert, wie sich der Verlust von Phoebe auf die Menschen ausgewirkt hat, die sie so sehr geliebt haben. Ich würde mich freuen, mit dir darüber zu sprechen, wie die letzten elf Jahre seit ihrem Tod unser Leben verändert haben.

Mit freundlichen Grüßen,

Natalie Handsjuk

Vielleicht ahnen Sie jetzt, liebe Leser*innen, warum an dieser Stelle kein Vorwort stehen kann, so wie Sie es aus anderen Büchern gewohnt sind. Ich hatte vor, eines zu schreiben, ich hatte dieses Buch genau geplant und strukturiert. Ich würde Ihnen elf Fälle vorstellen und entsprechendes Zusatzmaterial sammeln. Ich würde Interviews führen, Profis um ihre Expertise bitten, und vielleicht hätte ich auch die Chance, mit einer oder zwei direkt Betroffenen zu sprechen. Bloß hätte ich mir nie vorstellen können, wie sich der Kontakt in einem dieser Fälle entwickeln würde, und selbst jetzt, knapp zwei Wochen nach Natalies erster Nachricht, kann ich es noch immer nicht wirklich absehen. Ich merke nur: etwas verändert sich, etwas geschieht hier. Es hat sich ein Prozess in Gang gesetzt, den ich in einem Tagebuch festhalten möchte.

Denken Sie nicht, dass dieser eine Fall, der Fall Phoebe Handsjuk, in seiner Wichtigkeit den anderen zehn vorangestellt werden soll. Es geht eher um ein »pars pro toto« – Sie, liebe Leser*innen, haben sich entschlossen, mit mir zusammen die Frage zu ergründen, was True Crime wirklich bedeutet, oder der Antwort zumindest ein kleines Stückchen näher zu kommen. Natalie Handsjuk, eine Mutter, die ihre Tochter verloren hat, gibt uns die Chance dazu, und ich hätte wohl den Sinn meines eigenen Buches nicht verstanden, wenn ich dieser Chance nicht den entsprechenden Raum verschaffen würde.

Doch nun: Lassen Sie uns die erste von elf Fallakten öffnen, begeben wir uns auf die Reise.

Herzlich

Ihre Romy Hausmann

»Ich halte die Augen offen für alles, was in der Welt geschieht, und beschreibe es so, wie es wirklich ist. Das Böse kann eine private Beziehungstat sein oder ein terroristischer Akt. Ein Politiker, der einen Krieg beginnt. Ein Prominenter, der sich öffentlich rassistisch äußert – oder Freunde, Nachbarn oder Kollegen, die einander mobben. Zwischen einem Krieg und privatem Psychoterror liegen sicher graduelle Abstufungen des Bösen. Doch im Kern geht es immer um Macht.«

Jussi Adler-Olsen

True Crime ist …

VERRAT

Der Fall Cinnamon Brown

Garden Grove, Kalifornien/USA, 19. März 1985

Es ist so weit, Daddy ist weg. Cinnamon hat den Motor starten gehört und das Licht der Scheinwerfer durch das dunkle Wohnzimmer tanzen sehen. Daddy fährt oft mit dem Auto durch die Gegend um diese Uhrzeit, stundenlang manchmal. Er hat Schlafstörungen, der Ärmste. Oder Sorgen, die ihn nicht zur Ruhe kommen lassen, Ängste. Cinnamon hat auch Angst, aber davon darf sie sich nicht aufhalten lassen. Sie weiß, dass es keinen anderen Weg gibt.

Sie schleicht durch den Flur des schicken Bungalows; drei Schlafzimmer hat er: eins für Daddy und ihre Stiefmutter Linda, eins für Lindas Schwester Patti und eins für Baby Krystal. Für Cinnamon dagegen ist hier kein Platz. Wie ihr geliebter kleiner Dackel wohnt sie draußen im Garten – er in einer Hundehütte, sie in einem Wohnwagenanhänger. Vorsichtig öffnet sie die Tür. Linda liegt im Bett und schläft. Cinnamon betrachtet sie für einen Moment. Im Mondlicht wirken Lindas lange blonde Haare wie in Silber gegossen und ihre Gesichtszüge weich und freundlich. Eine Stiefmutter-Hexe weiß sich eben zu tarnen, das war schon bei Schneewittchen so. Aber Cinnamon lässt sich nicht mehr täuschen. Sie verfestigt den Griff um den kalten Gegenstand in ihrer rechten Hand, atmet tief durch und greift sich eines der Zierkissen vom Sessel neben dem Bett. Es soll den Knall dämmen. Dann drückt sie ab. Der Schuss reißt Linda aus dem Schlaf und gleichzeitig ein großes rotes Loch in ihre Brust. Panisch rennt Cinnamon aus Lindas Zimmer in das von Patti. Ihre 17-jährige Stieftante steht da, mit aufgerissenen Augen und Baby Krystal auf dem Arm. Noch ein Schuss, der allerdings nur in die Wand geht und niemanden verletzt. Baby Krystal schreit – und noch jemand, von weiter weg. Das ist Linda. Linda, die nicht tot ist. Cinnamon stürmt zurück ins Elternschlafzimmer. Ein weiterer Schuss in Lindas Brust, und endlich ist sie still.

Cinnamon lässt Daddys Waffe fallen, rennt ins Bad und spült mit einem großen Glas Wasser die vorher abgezählten Pillen hinunter. 36 Stück eines Blutdrucksenkers, dazu noch eine Handvoll Schmerztabletten. Dann taumelt sie in den Garten hinaus. Es regnet in Strömen in dieser Nacht, doch sie spürt nichts; alles an ihr ist taub. Ihren Abschiedsbrief fest umklammert, kriecht sie in die Hütte ihres Hundes hinein und rollt sich zusammen. Dass sie sich übergibt und einnässt, merkt sie schon gar nicht mehr.

Wie ein Lauffeuer wird sich diese Nachricht über das ganze Land verbreiten: Die 23-jährige Linda Bailey-Brown, Ehefrau des erfolgreichen Unternehmers David Brown, wurde kaltblütig ermordet. Von ihrer erst 14-jährigen Stieftochter, die sich daraufhin selbst das Leben nehmen wollte. Man habe das Mädchen nach der Tat in einer Hundehütte vorgefunden, ganz jämmerlich in einer Lache aus Urin und Erbrochenem. »Bitte, lieber Gott, vergib mir. Ich wollte ihr nicht wehtun«, steht in kindlich runden Buchstaben auf der Abschiedsnotiz.

Doch Cinnamon stirbt nicht. Sie ist benommen, aber ansprechbar, als die Polizei sie findet, und wird daher unverzüglich auf das Garden Grove Police Department gebracht. Um 8 Uhr 40 sitzt sie dort in einem Vernehmungsraum. Sie soll eine Aussage machen, nur kann sie sich kaum auf ihrem Stuhl halten. Der Raum dreht sich, der Boden schwankt, das grelle Licht der Neonröhren blendet sie so, dass ihr die Tränen kommen. Also schließt sie die Augen, nur für einen kurzen Moment. »Ms Brown!« Die strenge Stimme des Ermittlers, der ihr gegenübersitzt, schreckt sie wieder auf. Ihr ist schlecht, sie übergibt sich. »Ms Brown!«, erneut. Diesmal klingt der Mann alarmiert. Kann er sie nicht endlich in Ruhe lassen? Sie hat doch längst zugegeben, dass sie Linda erschossen hat. Und jetzt möchte sie schlafen, bitte, einfach nur schlafen. »Einen Krankenwagen!«, hört sie noch, bevor sie in die Bewusstlosigkeit hineinsackt. Zu diesem Zeitpunkt hat sie kaum noch Puls …

David Brown, Cinnamons Vater, versteht die Welt nicht mehr. Gerade noch war es kurz nach 24 Uhr in einer für ihn typisch schlaflosen Nacht. Leise, um seine Frau Linda nicht zu wecken, stand er auf, zog sich an und verließ das Haus. Mit dem Auto fuhr er zunächst zu einem Minimarkt um die Ecke, um sich eine Zeitung und ein paar Snacks zu kaufen, und anschließend weiter in Richtung Newport Beach. Das liegt nur ungefähr 20 Minuten von Garden Grove entfernt direkt am Meer. Hier ist er oft, wenn ihn die Schlaflosigkeit quält; die dunkle Weite und das Rauschen der Wellen wirken wie eine Gute-Nacht-Geschichte auf seinen unruhigen Geist. Gegen drei Uhr kehrte er nach Hause zurück. Kaum hatte er die Tür aufgeschlossen, stürzte ihm bereits seine Schwägerin Patti entgegen. Sie schrie: »Cinnamon hat Linda erschossen!« David griff sofort zum Telefon und rief die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, erwartete David sie an der geöffneten Haustür. In Tränen aufgelöst, flehte er die Polizisten an, nach Linda zu sehen. Er selbst hatte sich das nicht getraut. Er hätte den Anblick nicht ertragen. Seine geliebte Linda, sein Ein und Alles.

Nein, er versteht die Welt nicht mehr. Gerade noch war alles normal. Jetzt soll seine Frau tot sein – und seine Tochter eine Mörderin. Zitternd und blass sitzt David auf dem Polizeirevier und versucht die Fragen der Ermittler zu beantworten. Was Cinnamon getan hat, ist klar – sie hat es ja gestanden. Nur warum? Sicher wäre sie nicht die erste Vierzehnjährige gewesen, die mit ihrer Stiefmutter nicht zurechtgekommen ist. Aber deswegen einen Mord begehen?

»Ich weiß es doch auch nicht«, sagt David. Und: »Das kann einfach nicht wahr sein. Cinnamon würde doch nie …« Aber je länger er darüber nachzudenken scheint, desto mehr gerät er offenbar doch ins Zweifeln. »Wenn ich es mir recht überlege«, beginnt er schließlich und erzählt.

Er war 15, als er Cinnamons leibliche Mutter Brenda kennenlernte; es war Liebe auf den ersten Blick. So wie sie stammt auch er aus ärmlichen Verhältnissen. Sie hat zehn Geschwister, er sieben. Nach der achten Klasse brach er die Schule ab und arbeitete stattdessen als Aushilfe an einer Tankstelle oder als Kellner in einer Bar. Als sie 17 waren, heiratete er Brenda; zwei Monate später – im Juli 1970 – wurde Cinnamon geboren. Den Namen hatten sie ausgesucht, weil er so besonders war. Wenn ihr kleines Mädchen jemals berühmt werden würde, dann hätte sie diesen außergewöhnlichen Namen, der sofort jedem im Gedächtnis bliebe. David lächelt, als er das sagt. Dann verzerrt sich sein Gesicht. Zweifelsohne hat Cinnamon jetzt eine gewisse Berühmtheit erlangt. Nur leider gänzlich anders, als ihre Eltern es sich für sie vorgestellt hatten.

Zunächst lebte die Familie von der Wohlfahrt, doch David, der nun ein stolzer Daddy war, strebte nach mehr. Der perfekte Kandidat für den »American Dream«. Er holte seinen Schulabschluss nach und machte anschließend eine Ausbildung bei einem großen Computerhersteller – eine gute Entscheidung, wie sich in den nächsten Jahren herausstellen sollte. Die Techbranche steckte noch in den Kinderschuhen und bot ein schier unerschöpfliches Potenzial für schlaue Köpfe. Bald gründete David sein eigenes Unternehmen, das sich auf ein Wiederherstellungsverfahren für verlorengegangene Computerdaten spezialisierte. Er ist stolz auf das, was er erreicht hat, das merken die Ermittler schnell; sein Kopf ist das, was ihn ausmacht, worauf er sich immer verlassen konnte. Mit seinen Anfang 30 sieht er gut zwanzig Jahre älter aus, klein, ein bisschen untersetzt; jede Menge Fast Food und Zigaretten haben ihre Spuren hinterlassen. Sein dunkles Haar ist am Ansatz schon ein wenig zurückgegangen, sein Gesicht von der Akne aus Jugendtagen gezeichnet. Doch was kümmert einen Mann wie ihn sein Aussehen? Schließlich hat er seinen Kopf. Er ist eloquent und ein Blitzdenker, einnehmend charmant und stets lösungsorientiert. Aber in diesem Moment ist er eben auch ein Vater. Einer, der sich fragen muss, was er falsch gemacht hat, dass sein süßes kleines Mädchen zu einer Mörderin geworden ist.

»Sie war ja recht früh ein Trennungskind«, überlegt er stockend.

Cinnamon war drei, als ihre Eltern sich scheiden ließen. Während David bald darauf eine neue Frau namens Lori heiratete und mit ihr in das hundert Kilometer entfernte Riverside zog, blieb Cinnamon bei Brenda in Long Beach. Ihren Daddy besuchte sie nur an den Wochenenden. Dann sahen sie sich zusammen Filme an oder unternahmen Ausflüge nach Disneyland. Das war ganz anders als zu Hause bei Brenda, die mit einem Bürojob vollzeitbeschäftigt war. Da musste Cinnamon funktionieren. Dass ihre Mutter ebenfalls nach einiger Zeit wieder heiratete und von ihrem neuen Mann ein weiteres Kind bekam, machte es nicht leichter. Cinnamon sehnte sich nach Aufmerksamkeit.

»Aber ich habe doch immer alles für sie getan«, sagt David und beginnt wieder zu weinen. Die Ermittler erleben einen gebrochenen Mann.

»Sie war eifersüchtig«, gibt indes Lindas Schwester Patti zu Protokoll. Sie ist 17 und damit gerade mal drei Jahre älter als Cinnamon. Ob sie Cinnamons Eifersucht auch zu spüren bekommen habe, wollen die Ermittler von ihr wissen. Und: Wie sei es überhaupt zu der ungewöhnlichen Lebenssituation im Hause Brown gekommen? Ein 32-jähriger Mann, der mit seiner 23-jährigen Frau, seiner 17-jährigen Schwägerin und einem sieben Monate alten Baby zusammenwohnt. Und im Garten, in einem Wohnwagenanhänger: seine 14-jährige Tochter.

Patti erzählt: Nachdem David mit seiner zweiten Frau Lori nach Riverside gezogen war, lernte er die Nachbarsfamilie Bailey kennen. Mutter Ethel, die von ihrem Ehemann sitzen gelassen worden war, mit ihren Töchtern Linda und Patti und weiteren neun Kindern. Das Geld war knapp bei den Baileys, zu essen gab es Cornflakes, Reis und Kartoffeln. Was vom Monatsbudget dann noch übrigblieb, investierte die überforderte Ethel in Bier und Zigaretten. David bot Ethel an, ihre älteste Tochter Pam als Haushaltshilfe zu beschäftigen, im Gegenzug unterstützte er die Familie finanziell. Ab und zu begleitete Linda, die zu diesem Zeitpunkt 14 war, Pam zu deren Arbeit bei David; vor seinen Augen entwickelte Linda sich zu einer schönen jungen Frau. Als sie 17 war, ließ sich David – nun 26 – von Lori scheiden und hielt bei Ethel um Lindas Hand an. Die beiden heirateten in Las Vegas, doch die Ehe wurde nach nicht einmal zwei Monaten wieder geschieden. Linda sei ihm doch noch zu unreif, urteilte David, und schickte sie kurzerhand wieder nach Hause. Ihre kleine Schwester Patti war ihm jedoch weiterhin willkommen. Sie erinnert sich daran, wie sie an den Wochenenden, wenn Cinnamon zu Besuch kam, immer mit dem kleinen Mädchen spielte. Ein wenig eigenartig sei sie ja damals schon gewesen, sagt Patti jetzt. Sie habe sich mit imaginären Freunden unterhalten und jedes Mal ein großes Drama veranstaltet, wenn ihre Mutter Brenda sie am Sonntagabend wieder von David abholte.

1982 heiratete David erneut – wieder Linda. Er war mittlerweile auf dem Höhepunkt seiner bisherigen Karriere angelangt. Sein Jahreseinkommen belief sich auf über 170.000 Dollar, was heutzutage mehr als dem Doppelten entsprechen würde. Nach der Hochzeit bezogen David und Linda ein neues Haus, den schicken Bungalow in Garden Grove. Gute Lage, großer Garten, nette Nachbarschaft und genügend Platz, sodass auch Patti bei ihnen leben konnte. Ethel hatte nichts dagegen, die damals 13-Jährige in die Obhut ihrer großen Schwester und ihres Schwagers zu geben: ein hungriger Magen weniger zu füllen, eine ordentliche Ersparnis.

»Cinnamon hasste es, dass ich ein eigenes Zimmer bei David und Linda hatte und wir jetzt eine richtige Familie waren«, erzählt Patti den Ermittlern. Vier Jahre vergingen, bis Cinnamon auch das Gästezimmer, das sie wenigstens an den Wochenenden belegen durfte, abtreten musste, denn Linda bekam ein Baby von David: Krystal. Zur gleichen Zeit geriet Cinnamon zu Hause immer häufiger mit Brenda aneinander; sie fing an, die Schule zu schwänzen, ihre Noten wurden schlecht und schlechter. Schließlich erlaubte Brenda ihr doch noch, zu David zu ziehen, der ihr aus Platzmangel den Wohnwagenanhänger im Garten einrichtete. Dort hatte Cinnamon zwar einen eigenen Fernseher, einen Kühlschrank und eine Stereoanlage, und David schenkte ihr sogar einen kleinen Hund – trotzdem fühlte sie sich wohl abgestellt, so wie man eben auch den Wohnwagenanhänger im Garten abgestellt hatte. Launisch. Depressiv. Dann wieder aufbrausend. Patti fallen jede Menge Beschreibungen für Cinnamon ein, die offenbaren, wie schwierig das Zusammenleben gewesen sein muss. »Zu Anfang war ich ja sogar noch bereit gewesen, mein Zimmer mit ihr zu teilen«, erzählt sie. »Aber das klappte nicht; ständig gerieten wir in Streit.« Auch David habe sich an Cinnamons jähzorniger Art gestört und versucht, sie mit Strenge auf den richtigen Weg zurückzuführen. Oft habe er ihr Hausarrest oder Telefonverbot erteilen müssen, so unmöglich, wie sie sich allen gegenüber verhalten habe. Besonders Linda sei ihr ein Dorn im Auge gewesen. »Für Cinnamon war Linda der Grund, warum sie ihren Daddy teilen musste«, berichtet Patti und weint herzzerreißend um ihre tote Schwester. Und nicht nur das: Sie ist auch fassungslos darüber, dass sie ihrem eigenen Schicksal womöglich nur haarscharf entgangen ist. Denn der zweite der drei Schüsse, die Cinnamon in der Nacht abgegeben hat, fiel in Pattis Zimmer. Er ging nur in die Wand und hat niemanden verletzt, aber Patti ist sich sicher: »Mich wollte sie auch töten.«

Am 15. August 1985, knapp fünf Monate nach dem Mord an Linda, wird Cinnamon vor Gericht gestellt. Gesundheitlich hat sie sich vollständig erholt – und das, obwohl die Tablettendosis, die sie geschluckt hatte, sogar dreifach tödlich gewesen wäre, hätte Cinnamon sich in jener Nacht nicht mehrmals übergeben. Mit Spannung wird ihre Aussage erwartet – die große Frage, was sie dazu veranlasst hat, ihre Stiefmutter zu töten. Cinnamon behauptet, dass Linda eifersüchtig auf das gute Verhältnis zwischen ihr und ihrem Vater David gewesen sei. Sie wollte, dass Cinnamon wieder zurück zu Brenda zieht, und habe sie sogar bedroht. Außerdem habe Linda die kleine Krystal vernachlässigt und geschlagen. Ein Vorwurf, der weithergeholt wirkt, wo Linda doch bei allen als liebevolle Mutter und für ihr freundliches Wesen bekannt war. Cinnamon spricht leise und monoton, als sie aussagt. Sie wirkt abgelenkt, ihr Blick schweift durch den Gerichtssaal auf der Suche nach dem Gesicht ihres Vaters.

Doch David ist nicht da – bis zur Urteilsverkündung wird er an keinem einzigen Prozesstag teilnehmen. Dem Gericht liegt ein ärztliches Attest vor, das sein Fehlen aufgrund von Krankheit entschuldigt. Seine Aussagen werden stattdessen verlesen und lauten zusammengefasst: Cinnamon habe Linda gehasst, deswegen musste sie im Wohnwagen wohnen. Und: Seiner Meinung nach sei seine Tochter psychisch gestört. Patti berichtet von Cinnamons Launenhaftigkeit und davon, dass sie in den Wochen vor der Tat mehrmals mit Selbstmord gedroht habe. Und auch Brenda schürt Zweifel am Geisteszustand ihrer Tochter. Das – so wird sie später erklären – habe sie so mit ihrem Exmann David abgesprochen, in der Hoffnung, dass Cinnamon bei verminderter Schuldfähigkeit nicht ins Gefängnis müsse. Doch eine dazu vom Gericht angeordnete Untersuchung kann dies nicht stützen: es gibt keinerlei Hinweise auf neurologische Schäden, eine Psychose oder andere psychische Krankheiten. Das Mädchen ist – zumindest laut den Testergebnissen – geistig völlig gesund.

Am 13. September 1985 wird Cinnamon des Mordes ersten Grades für schuldig befunden und zu einer Haftstrafe von 27 Jahren verurteilt. Stoisch nimmt sie die Entscheidung des Gerichts entgegen – sie hat nur Augen für ihren Vater, der heute zum ersten Mal mit im Gerichtssaal sitzt – und der sie wiederum keines Blickes zu würdigen scheint. Es wirkt, als wolle David Brown abschließen. Schon einen Monat zuvor, im August, ist er mit Patti und Baby Krystal in ein neues Haus nach Anaheim Hills gezogen. Eine Villa im Tudor-Stil mit einer breiten Einfahrt und einem schönen Garten. Auch Davids Eltern ziehen mit ein, um ihm und Patti nach Lindas Tod mit Baby Krystal zu helfen. Cinnamon weiß nichts von dem Umzug, sie hat auch Davids neue Telefonnummer nicht. Nur ist sie jetzt, wo sie als Verurteilte in der Ventura Youth Correctional Facility, einem Jugendgefängnis in Camarillo, sitzt, ohnehin erst einmal mit sich selbst beschäftigt. Sie muss sich einleben, sich behaupten. Und sie ist fest entschlossen, eine mustergültige Gefangene zu werden, um vielleicht doch noch die Chance auf eine vorzeitige Entlassung zu bekommen. Daddy will sich darum kümmern, das hat er ihr versprochen. Also engagiert sie sich im Chor, hält sich von den Gangs fern und kümmert sich um ihre Schulausbildung. Regelmäßig wird sie von ihrer Mutter Brenda besucht, während Davids Besuche zusehends nachlassen, bis er irgendwann überhaupt nicht mehr auftaucht. Cinnamon versteht das gar nicht. Sie hat doch alles richtig gemacht, oder?

Erst durch ihren Grandpa, Davids Vater Arthur Brown, erfährt Cinnamon, was außerhalb der Gefängnismauern vor sich geht. Dass David eine Lebensversicherung, die auf Linda lief, ausgezahlt bekommen hat: eine stolze Summe von 844.000 Dollar. Dass er sich das Auto gekauft hat, von dem er schon lange geträumt hatte: einen Nissan 300ZX Turbo. Dazu die Villa in Anaheim Hills, die er nun mit Patti bewohnt. Patti, die im Übrigen schwanger ist.

»Angeblich von einem gewissen Doug«, sagt Grandpa, hebt aber vielsagend die Augenbrauen. Auch die Reise, die David und Patti kürzlich nach Las Vegas unternommen haben, kommentiert er nur mit seinen Blicken. Doch er muss auch gar nichts sagen, Cinnamon hört sowieso nichts mehr – außer einem lauten Knacksen. Es ist ihre Welt, die in diesem Moment zerbricht, samt allen Hoffnungen, allen Versprechen.

»Wenn du mich wirklich liebst …«, hatte Daddy gesagt. Und: »Vertrau mir.«

Nein, denkt Cinnamon. Hier muss ein Missverständnis vorliegen. Opa Arthur ist alt, und alte Leute kriegen die Dinge manchmal einfach nicht mehr so richtig auf die Reihe. Cinnamon beschließt abzuwarten. Bestimmt wird sich alles aufklären, bestimmt holt Daddy sie bald hier raus.

Sie muss erst von der Geburt von Heather-Nicole im September 1987 erfahren, dem gemeinsamen Baby von Patti und dem angeblichen »Doug«, und davon, dass Daddy sich weitere 15 (!) Autos gekauft hat, inklusive dreier Nissans, einem Mercedes und einem Wohnmobil. Sie muss erfahren, dass Patti nach Lindas Tod begonnen hat, deren Kleider und Schmuck zu tragen, und dass bei der Trauung in Las Vegas ›Only you‹ von The Platters lief, bis sie es wirklich begreift. Drei Jahre sitzt sie nun im Gefängnis, während Daddy da draußen sein Leben genießt. Ein Leben, das niemand anderes als sie ihm ermöglicht hat.

Im Juli 1988 macht sie eine Aussage. Die Wahrheit über Lindas Tod. Es sei alles Daddys Idee gewesen. Er habe Angst gehabt, dass Linda ihn wegen seiner Lebensversicherung töten wollte. Er habe gesagt, dass ihm wohl nichts anderes übrigbleibe, als die Stadt zu verlassen und unterzutauchen, denn Linda schmiede bereits einen Plan, dessen sei er sich ganz sicher. Bitte nicht, Daddy. Er darf Cinnamon nicht verlassen. Und auch Patti will das nicht. Was sie tun können, wollen sie wissen. Wie sie ihm helfen können. Daddy sagt, ihm sei nicht zu helfen. Er werde sterben. Er weint. Er habe Schlafstörungen, aus Angst, was geschehen könnte, wenn er nachts wehrlos neben Linda im Bett liege. Cinnamon sagt: »Aber Daddy, doch nicht Linda. Sie ist ein guter Mensch.« Patti springt David bei: »Du kennst sie nicht. Ich schon, sie ist meine Schwester.« Und Daddy sagt: »Wenn du mich wirklich liebst …«

Cinnamon soll es tun. Sie ist erst 14, und bestimmt werde kein Gericht der Welt so ein junges Mädchen verurteilen. Und falls doch, dann werde Daddy dafür sorgen, dass die besten Anwälte sie ganz schnell wieder aus dem Gefängnis herausholen. »Vertrau mir, Cinny.«

Die Nacht des 19. März 1985. Es ist so weit. Für Daddy.

Patti kümmert sich um die Pistole, lädt die Kugeln ein. Cinnamon hat die Abschiedsnotiz geschrieben. Ihr Selbstmordversuch müsse unbedingt glaubwürdig wirken, das erhöhe die Chancen, dass das Gericht ihre Schuldfähigkeit anzweifle, sagt Daddy. Er fände es ja besser, Cinnamon würde sich nach der Tat selbst einen Streifschuss am Kopf verpassen. Aber davor hat sie Angst. Was ist, wenn dabei etwas schiefgeht? Sie sich um ein paar Millimeter verschätzt? Sie will doch nicht wirklich sterben. Das ist schließlich nicht der Plan. Stimmt’s Daddy? Dann eben Tabletten. Nein, nein, die Dosis tue ihr nichts, das sei doch nur ein bisschen Aspirin.

Daddy verlässt das Haus. Er wird es später mit seinen Schlafstörungen begründen und sich auf diese Art ganz nebenbei ein Alibi verschaffen. Er sagt: »Wenn ich zurückkomme, ist es erledigt, Mädchen. Okay?« Patti und Cinnamon nicken brav.

Der erste Schuss tötet Linda nicht, und das Kissen, das den Knall dämmen sollte, hat sich irgendwie mit der Pistole verklemmt. Cinnamon kann keinen weiteren Schuss abgeben, also rennt sie hilfesuchend zu Patti, die mit Krystal auf dem Arm in ihrem Zimmer steht. Plötzlich löst sich doch noch ein Schuss, aber zum Glück geht er nur in die Wand und verletzt weder Patti noch das Baby. Cinnamon stürmt zurück zu Linda und bringt es zu Ende.

Patti kann es nicht glauben. Es ist geschafft. Ihrer Zukunft mit David – mit dem sie schon, seitdem sie 15 ist, eine heimliche Affäre hat – steht nichts mehr im Weg. Als er nach Hause kommt, ruft sie: »Cinnamon hat Linda erschossen!«, und fällt ihm um den Hals.

Am 22. September 1988 werden David und Patti festgenommen. David streitet alles ab – lachhafte Vorwürfe seien das ja wohl. Er rechnet nicht damit, dass ausgerechnet Patti ihm in den Rücken fällt. Aus Angst, ihre kleine Tochter Heather-Nicole niemals wieder zu sehen, ist sie bereit, vollumfänglich auszusagen, und hofft dabei auf Strafminderung. Sie bestätigt Cinnamons Geschichte und auch den Verdacht, der seit geraumer Zeit in Cinnamon keimt: Ja, David wollte, dass auch sie stirbt. Die Medikamentendosis war bewusst gewählt. Eine tote Ehefrau und ein toter Sündenbock – so habe seine Vision des perfekten Verbrechens ausgesehen.

David will unbedingt verhindern, dass Patti ihre Geschichte vor Gericht wiederholt. Aus der Haft heraus schreibt er ihr rührende Briefe, um sie davon zu überzeugen, dass sie zusammenhalten müssen; einige davon sind unterzeichnet mit »In Liebe, dein Doug«.

Als Patti jedoch standhaft bleibt, beschließt David, das Problem auf andere Art und Weise zu lösen. Denn das war er schließlich immer: David, stets lösungsorientiert. Sein schlauer Kopf hat ihn noch nie im Stich gelassen. Er fragt unter seinen Mitgefangenen herum, ob nicht zufällig irgendjemand irgendjemanden kenne, der ihm einen kleinen Gefallen tun könne. Einen gut bezahlten kleinen Gefallen, versteht sich. Er sucht nicht weniger als einen Auftragskiller, der nicht nur Patti, sondern auch gleich noch den Staatsanwalt für ihn tötet. Er kann nicht ahnen, dass einer der Mithäftlinge, der scheinbar über genau den richtigen Kontakt nach draußen verfügt und sich bereit erklärt, das Geschäft für ihn einzufädeln, mit der Polizei kooperiert. Davids Vorhaben fliegt also auf und wird im darauffolgenden Gerichtsverfahren zusätzlich gegen ihn verwendet. Im April 1990 wird er in drei Fällen der Verschwörung zum Mord, der Aufforderung zum Mord und wegen Meineids angeklagt. Der Richter sagt bei der Urteilsverkündung: »Sie sind ein furchterregender Mann, Mister Brown. Gegen Sie wirkt selbst Charlie Manson wie ein kleines Mädchen.« Die Strafe: lebenslange Haft ohne die Chance auf Bewährung.

Patti bekennt sich schuldig. Obwohl sie zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung schon 21 Jahre alt ist, wird sie nach Jugendstrafrecht verurteilt, da sie gegen David ausgesagt hat. Mit 25 wird sie aus dem Gefängnis entlassen. Sie kämpft um das Sorgerecht für ihre Tochter Heather-Nicole, heiratet einen Gefängniswärter und bekommt von ihm zwei weitere Kinder.

1991 – sechs Jahre nach ihrer Verurteilung – gibt Cinnamon ein Interview. Live aus der Gefängnisbibliothek ist sie der Talkshow von Oprah Winfrey zugeschaltet. Sie hat sich hübsch gemacht, ein bisschen Make-up aufgelegt, die langen, blonden Haare zu großen Außenwellen gedreht, so wie es damals Mode war, damals, in den Achtzigern, als sie noch am Leben draußen teilnahm. Sie ist jetzt 21 Jahre alt, und doch wirkt sie noch immer wie ein junges Mädchen. Ein wenig schüchtern und verunsichert antwortet sie mit leiser Stimme und in kurzen Sätzen auf die Fragen der Talklegende. Was sie für ihren Vater empfinde, nachdem sie inzwischen wisse, dass er auch ihren Tod geplant habe, will Oprah wissen. »Ich liebe ihn trotzdem«, sagt Cinnamon. »Egal, was er getan hat, er wird immer mein Vater bleiben.« Kontakt habe sie trotzdem keinen mehr zu ihm.

1992, ein Jahr später, wird sie entlassen – nach sieben Jahren statt der ursprünglich verhängten 27. Auch sie heiratet und bekommt zwei Kinder. Zu Patti und David hat sie weiterhin keinen Kontakt. Über ihren Fall hat die amerikanische Autorin Ann Rule in Zusammenarbeit mit Cinnamon ein Buch geschrieben: ›If you really loved me‹ – »Wenn du mich wirklich liebst …«

David stirbt im Alter von 61 Jahren 2014 im Gefängnis eines natürlichen Todes. Bis zu diesem Zeitpunkt bestreitet er seine Schuld vehement. Patti und Cinnamon haben ihn hereingelegt, ihn für ihren eigenen Vorteil geopfert, undankbare Bagage. Krystal, seine und Lindas Tochter, ist heute 37 Jahre alt. Ab und zu veröffentlicht sie kleine Videos auf YouTube, in denen sie Einblicke in ihren Alltag gibt. In ihrem Wohnzimmer hängen Bilder ihrer Mutter Linda, und auf der Kommode – neben weiteren Familienfotos und Engelsfigürchen aus Keramik – steht die Urne mit der Asche ihres Vaters David.

»Bis zur Hälfte habe ich mich geweigert, diese Geschichte als eine wahre zu begreifen.«

Im Gespräch mit Monika Wehr, Diplompsychologin und Therapeutin, München

R.H.: Mir ist klar, dass wir keine Ferndiagnosen stellen können. Trotzdem freue ich mich sehr, dass Sie mir dabei helfen, die Geschehnisse in psychologischer Hinsicht ein wenig besser einzuordnen.

Monika Wehr: Das ist wirklich ein besonders erschütternder Fall. Um ehrlich zu sein, habe ich mich bis zur Hälfte geweigert, diese Geschichte als eine wahre zu begreifen. Was muss passiert sein, dass ein Mensch – in diesem Fall der Vater – so viel Macht entwickeln kann? Und wie gelangt ein junges Mädchen wie Cinnamon zu dem Punkt, an dem sie davon überzeugt ist, nur dann weiter in Beziehung mit ihrem Vater bleiben zu können, wenn sie das tut, was er von ihr verlangt – nämlich zu morden?

R.H.: Vor allem mit Davids Zusatz »Wenn du mich wirklich liebst«. Mein erster Gedanke dabei war: Das ist emotionale Erpressung.

Monika Wehr: Sicherlich. Die Frage ist aber: Wieso ist Cinnamon darauf angesprungen? Ich vermute, dass das Mädchen in einem Familiensystem aufgewachsen ist, das wir als dysfunktional bezeichnen würden. Die grundsätzlichen Bedürfnisse, die Kinder haben, scheinen dabei nicht in ausreichendem Maße erfüllt worden zu sein – gerade im Hinblick auf Stabilität, emotionale Sicherheit und Anerkennung. Diese Versäumnisse nähren den Boden, damit solch eine Geschichte überhaupt in der Realität stattfinden kann. Umgekehrt ist so etwas meiner Meinung nach schwer denkbar, wenn ein Kind im Lauf seiner Entwicklung von den Eltern in angemessener Weise emotionale Rückmeldung und Halt bekommt.

R.H.: Wobei Cinnamon zum Zeitpunkt der Tat ja bereits vierzehn war – also eigentlich in einem rebellischen Alter, wo die Eltern es eher schwer haben, ihre Erwartungen und Forderungen durchzusetzen.

Monika Wehr: Das stimmt. Nur muss man davon ausgehen, dass die Defizite bei der Erfüllung von Cinnamons Grundbedürfnissen über die Jahre wohl immer größer und größer geworden sind, und das hat dazu geführt, dass sich bestimmte psychische Funktionsbereiche nicht altersgerecht mitentwickeln konnten. Dazu kommt, dass sie, als sie zu David zog, in einen Haushalt geriet, in dem – profan ausgedrückt – ein Riesenkuddelmuddel an Altersstrukturen und Rollen herrschte. Wer war wer in diesem Familiensystem? Wer war hier erwachsen, wer war das Kind? Ihre Stiefmutter war gerade einmal neun Jahre älter als sie, ihre Schwägerin drei Jahre. Dann hat Linda auch noch ein Baby von David bekommen. Das muss unheimlich verwirrend für Cinnamon gewesen sein und hat vielleicht erst recht das Bedürfnis geschürt, dass sie sich unbedingt bei ihrem Vater einen Platz in diesem Gefüge sichern wollte.

R.H.: Wie sehen Sie David Brown?

Monika Wehr: Möglicherweise gab es auch bei ihm schon in der Kindheit Hinweise auf erschwerte Entwicklungsbedingungen, was zumindest einen Teil der Erklärung liefern könnte, wie es zu dieser psychischen Deformität gekommen sein könnte. Er wollte unbedingt wichtig sein, wollte gesehen und wahrgenommen werden. Ich könnte mir vorstellen, er Anteile einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung aufweist, aber das kann ich hier nicht beurteilen. Er als Erwachsener hatte eine Affäre mit der 15-jährigen Patti, der Schwester seiner Frau. Das ist eine missbräuchliche Situation, das muss man ganz klar sagen. Wenn ich optimistisch wäre, würde ich behaupten, dass Familienkonstruktionen wie diese in unserer heutigen Zeit irgendwann auffallen würden. Sie sollten es zumindest. Wichtig ist, dass eine Gesellschaft hinschaut, damit solche Pathologien nicht aufblühen können und es letztlich nicht zu Tragödien wie diesen kommt.

R.H.: Hat man mit einer Biografie wie Cinnamons überhaupt eine Chance, jemals auch nur annähernd wieder ein normales Leben zu führen?

Monika Wehr: Die hat man, wenn es einem möglich ist, sich der eigenen Biografie bewusst zu stellen. Die Komplexität in Cinnamons Fall ist ja die, dass sie einerseits ganz klar das Opfer ihres Vaters ist, andererseits ist sie als Mörderin ihrer Stiefmutter aber auch eine Täterin. Es geht darum, sich mit diesen extremen Erfahrungen und Identitäten auszusöhnen. Manchmal muss man bestimmte Dinge verdrängen und abspalten, um überhaupt damit leben zu können, das ist nur allzu menschlich und auch völlig okay. Aber wenn es um die Frage geht, wie gesund kann ich werden, dann ist es wichtig, sich diesen Aspekten zu stellen. Wenn ich hingegen einzelne Teile meiner Biografie negiere, dann besteht die Gefahr, dass sich die verdrängten Teile mit Macht durch die Hintertür in mein aktuelles Leben drängen. Es ist sicherlich ein langer therapeutischer Prozess, aber es ist durchaus möglich, sich mit allen seinen Anteilen auszusöhnen, um den einzelnen damit nicht mehr so viel Macht zu geben.

R.H.: Man muss ja auch sagen, dass Cinnamon an bestimmten Punkten schon als Teenagerin – vielleicht unbewusst, aber dennoch – punktuell Stärke gezeigt hat. Zum Beispiel hat sie sich nicht, wie David es ursprünglich geplant hatte, den Streifschuss an der Schläfe verpasst.

Monika Wehr: Das stimmt, und es ist erstaunlich, zumal es ja nicht das einzige Mal war, wo sie sagte: Nein, das mache ich jetzt nicht. Bedenken wir die Situation im Gefängnis, nachdem sie erfahren hatte, wie ihr Vater sein Leben draußen weiterlebte. Sie hat eine Weile gebraucht, aber dann hat sie eine ganz klare Grenze gezogen und gesagt: Stopp, das machst du jetzt nicht mehr mit mir. Ab hier halte ich dich auf.

R.H.: Was könnte der Grund dafür gewesen sein?

Monika Wehr: Ein Aspekt könnte sein, dass Cinnamon im Jugendgefängnis zum allerersten Mal in ihrem Leben überhaupt verlässliche Strukturen und Regeln erfahren hat – und vor allem: Vielleicht gab es eine Sozialarbeiterin oder Therapeutin, mit der sie sprechen konnte. Damit hatte sie ein Umfeld gefunden, in dem sie in ihren Grundbedürfnissen nachreifen konnte. Vielleicht hat ihr das die Kraft gegeben, die sie brauchte, um innerlich stärker und erwachsener zu werden. Das fand ich sehr ermutigend an der Erzählung dieses Falls, denn man hätte ja auch denken können, dass sich Cinnamon im Gefängnis komplett aufgibt und sich gänzlich in ihrer Opferrolle verliert.

R.H.: Es gibt noch jemanden, über den ich gerne kurz sprechen würde: Krystal, die gemeinsame Tochter von Linda und David, Cinnamons Halbschwester, die zum Zeitpunkt der Tat neun Monate alt war. Ich habe zwei Tage lang mit ihr über Social Media geschrieben, denn das war etwas, das mich bei meinen Recherchen sehr irritiert hat: das Video, in dem die Fotos ihrer ermordeten Mutter neben der Urne mit der Asche ihres Vaters stehen. Ich habe Krystal schließlich doch nicht danach gefragt, weil ich bei unserer Unterhaltung das Gefühl hatte, dass sie noch immer sehr stark mit sich selbst zu kämpfen hat. Aber sie wirkt sehr entschlossen und hat sich vorgenommen, ein Buch über ihre Geschichte zu schreiben. Außerdem pflegt sie auf Facebook eine Gedächtnisseite für ihre Mutter.

Monika Wehr: Das spricht eigentlich alles dafür, dass Krystal für einen heilenden Umgang mit der Situation kämpft – selbst der Teil mit der Urne, der Sie so irritiert hat. In meinen Augen ist das eine nachvollziehbare und sogar recht gesunde Reaktion eines Kindes, das damit klarkommen muss, wer sein Vater war und was er getan hat. Es würde Krystals Psyche gar nicht guttun, David ausschließlich als ein Monster zu sehen – auch hier geht es, wie bei Cinnamon, darum, sich auszusöhnen – mit ihrem Vater und damit gleichzeitig auch mit sich selbst. Denn sie ist ja schließlich seine Tochter und das, was ihn betrifft, fällt in psychischer Hinsicht in gewisser Weise auch auf sie zurück. Man darf nicht vergessen, welche wichtige Funktion als erste Beziehungspersonen und Vorbilder Eltern im Leben ihrer Kinder haben. Unsere Kinder sind in maximalem Ausmaß von uns abhängig, besonders in den ersten Lebensjahren. Die hier gemachten Beziehungs- und Bindungserfahrungen haben einen lebenslangen Einfluss auf die Entwicklung. Umgekehrt gibt es Studien zum Thema Resilienz, die besagen, dass Kinder einiges an Eigenkräften mitbringen und selbst unter wenig idealen Voraussetzungen stabil, kräftig und positiv in ihr Leben hineinwachsen können. Aber natürlich sind wir als Eltern die ersten Modelle, die Vorbilder. Das ist schon viel an Einfluss und Macht, dessen man sich bewusst sein sollte.

Mein Tagebuch:Erzähl mir, wie sie war …

Seit Tagen schiebe ich das auf. Ich laufe umher, denke mir in meinem Kopf Sätze zurecht, überlege, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Weiß ich denn überhaupt, wie Phoebe wirklich war? Ich bin ihre Mutter, ich habe sie auf die Welt gebracht, deswegen kann ich dir nur davon erzählen, wie ich sie sah. Aus meinem Blickwinkel, aus meiner vermutlich recht eingeschränkten Perspektive …

So beginnt die E-Mail, die ich an diesem Morgen in meinem Posteingang finde. Vier Sätze, nach denen ich kurz mein Handy beiseitelege, weil sie eine Ahnung provozieren auf das, was mich erwartet. Natalie, die sich fragt, ob sie ihre Tochter wirklich kannte, allein das.

Ich erinnere mich an letzte Woche, an meine unbedarfte Euphorie nach Natalies erster E-Mail. Ich hatte sie für mein Interview gewonnen – ich war die Größte. So, wie ich manchmal die Größte war, wenn ich eine gute Idee für einen Roman hatte, oder eine Lösung für ein schwieriges inhaltliches Problem fand, das mich schon länger beschäftigte. So weit zur Theorie. In der Praxis ließ das Hochgefühl bereits nach, kaum dass ich meinen Laptop aufgeklappt hatte, um ihr zurückzuschreiben. Sie erwartete meine Fragen – und nun? Hier ging es nicht um eine Geschichte, die ich mir nach eigenem Belieben zurechtstricken konnte. Das hier war die Realität, in der ich keine Ahnung hatte, wie man mit einer Mutter sprach, die ihr Kind verloren hatte. Ich wollte wissen, wie Phoebe war. Ich wollte, dass aus »Melbourne woman (24)«, den Fotos aus der Presse, die eine junge Frau mit braunem Haar und strahlendem Lachen zeigten, und den kurzen Erzählsequenzen in den Fernsehdokumentationen ein Mensch wurde. Ein richtiger, echter Mensch. Ich musste – soweit es mir als Außenstehender möglich war – zuerst Phoebes Leben begreifen, bevor ich – soweit es mir als Außenstehender möglich war – verstehen konnte, was ihr Tod bedeutete. Nur: wie bewerkstelligte man das?

Erzähl mir, wie sie war, schrieb ich Natalie. Das war keine Frage, dafür ein sehr schwammiger Einstieg in ein Interview, aber etwas Besseres fiel mir einfach nicht ein. Erzähl mir von eurer Beziehung, wollte ich noch hinzufügen, ließ es dann aber. Dazu war das Gespräch, das ich mit Monika Wehr zum Fall von Cinnamon Brown geführt hatte, wahrscheinlich noch zu frisch, und mit ihm die Erinnerung daran, wie empfindlich die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern ist. Wie nur ein paar wenige, schief eingedrehte Stellschrauben ein ganzes System stören oder gar irreparabel schädigen können. Wir wollen das Beste für unsere Kinder – Menschen wie David Brown vielleicht einmal ausgenommen –, aber gerade das macht es ja oft so schwer. Aus meiner Recherche wusste ich, dass Phoebe Probleme gehabt hatte, und aus meiner eigenen Erfahrung, dass Mütter die Gründe für die Probleme ihrer Kinder oftmals zuerst bei sich selbst suchen. Ich wollte alles erfahren, gleichzeitig wollte ich Natalie nicht zu Antworten drängen, die nur ihr selbst gehörten. Jede Recherche hat ihre Grenzen.

Eine Woche ist seitdem vergangen. Natalie hat Zeit gebraucht, um – wie sie mir schrieb – an Orte zurückzukehren, die sie elf Jahre lang versucht hat zu meiden. Innere Orte, wo sich so viel mischt: Liebe, Schmerz, Erinnerungen, Einsichten.

Ich greife mir mein Telefon und lese weiter.

Natalie nimmt mich mit nach Melbourne, zurück zum 9. Mai 1986, ein Freitag im Herbst auf der anderen Seite der Erde. Natalie ist mit dem Psychiater Len verheiratet. Er ist 38, sie 24, als ihre gemeinsame Tochter geboren wird. Ein Notkaiserschnitt, aber ein gesundes, kräftiges Baby, dessen Name nach mehr als nur seinem hübschen Klang gewählt ist. »Phoebe« bedeutet »die Leuchtende« und wurzelt in der griechischen Mythologie. Dort findet man die Titanin Phoibe als Göttin des Intellekts und der Prophezeiung. In der römischen Dichtung wird der Mond oft mit dem griechischen Wort »Phoibe« bezeichnet, und das könnte Zufall sein oder auch nicht, aber tatsächlich würde man in Verbindung mit Phoebe später noch oft über Extreme sprechen, über eine enge innere Verwobenheit von Licht und Düsternis.

Natalies Mann Len hat aus einer früheren Ehe bereits zwei Kinder, Natalie hingegen wird zum ersten Mal Mutter. Sie schreibt:

Ich glaube, Phoebes Geburt hat mich vor mir selbst gerettet. Ich war damals noch sehr jung, jemand, der kaum mit sich selbst zurechtkam. Und dann sollte ich mich plötzlich um dieses vollkommen hilflose kleine Wesen kümmern. Ich dachte: Jetzt musst du schnell erwachsen werden. Und das wurde ich. Es kommt mir zynisch vor, dass sie, die mir überhaupt erst einen Sinn im Leben geschenkt hat, ihr eigenes Leben im gleichen Alter verlor. Ich erinnere mich noch, wie ich sie im Krankenhaus in meinen Armen hielt. Sie war in eine weiche, pastellfarbene Decke gewickelt. Ich ging mit ihr zum Fenster unseres Zimmers und zeigte ihr die Aussicht über den Dächern von Melbourne und darüber hinaus zu den wunderschönen Gärten voller Bäume mit ihren bunten Herbstblättern. Ich erzählte Baby Phoebe davon, wie viel Schönheit die Welt zu bieten hatte, und dass alles nur darauf wartete, von ihr entdeckt zu werden.

Wir lebten damals am Rand von Melbourne, einige der prächtigsten Parks der Stadt lagen nur wenige Gehminuten von unserem Haus entfernt. Dort habe ich viel Zeit mit ihr verbracht. Als sie älter wurde, wollte sie immer auf den Spielplatz. Sie liebte es, ihren kleinen Körper und seine Grenzen auszutesten …

Etwas, das Phoebe sich für den Rest ihres Lebens bewahren würde. Sie würde Kickboxen und Karate lernen, außerdem Basketball spielen und klettern – auf Dächer, auf Bäume, auf alles, was Höhe, Weite und damit ein Gefühl von Freiheit verspräche. Im Kontrast dazu würde sie Enge verabscheuen – im räumlichen wie auch im übertragenen Sinn – und dabei fast klaustrophobische Ängste entwickeln. Ich kenne ihren Fall, also weiß ich bereits, dass das später, bei der Analyse ihrer Todesumstände, noch eine große Rolle spielen wird.

Sie war sehr gesellig. Kaum war sie in die Schule gekommen, verging kein einziger Nachmittag mehr, an dem sie mich nicht fragte, ob sie sich noch mit einem anderen Kind zum Spielen treffen könne. Sie war eine hingebungsvolle und loyale Freundin, und wenn jemand, den sie ins Herz geschlossen hatte, mit einer Ungerechtigkeit konfrontiert war, dann stellte sie sich, ohne zu zögern, auf seine Seite und kämpfte. All ihre Freunde liebten sie, obwohl viele von ihnen auch heute noch sagen, dass Phoebe – so nah man ihr auch stand – immer ein Stück weit ein Mysterium geblieben sei. Ein freier, ungezügelter Geist, der kam und ging, wie es ihm gefiel.

Sie liebte ihre Familie und alle, die dazugehörten. Len, Phoebes Vater, war vor mir schon einmal verheiratet gewesen und hatte zwei Kinder aus dieser Ehe, Lucy und Oliver. Phoebe hatte also von Anfang an zwei Geschwister. Sie besuchten uns jeden Mittwochabend und jedes zweite Wochenende. Wie du vielleicht weißt, habe ich nach Phoebe noch zwei Söhne bekommen: Tom und Nikolai. Tom war zwei und Nikolai war sechs Jahre jünger als Phoebe. Tom stand sie besonders nahe. Dann waren da noch meine sechs Halbgeschwister, drei aus der jetzigen Ehe meines Vaters und drei, die der neue Mann meiner Mutter mit in die Beziehung gebracht hatte – also jede Menge Onkel und Tanten für Phoebe, die allesamt jünger waren als sie. Die Schulferien verbrachten wir oft in Mallacoota bei meiner Mutter und meinem Stiefvater. Das waren fantastische Ferien! Wir haben Buschwanderungen unternommen, sind geschwommen, Boot gefahren, waren Surfen und Angeln. Phoebe liebte das Meer.

Ich google Mallacoota. Von Melbourne aus nach Osten, zur Küste. Sechshundert Kilometer sind das. Ich sehe lang gestreckte Felsformationen, menschenleere weiße Strände, das Meer reflektiert den Himmel in Türkisblau. Buckelwale seien dort zu Hause, lese ich in einem Reiseblog, Koalas und Warane gehören zum alltäglichen Bild. Ich stelle mir vor, wie Phoebe, ihre beiden Brüder und die anderen Kinder der großen Familie einen der einsamen Strände beleben, wie sie ins Wasser stürmen, Phoebe vorneweg. Ich weiß nicht, ob das Wasser kühl ist oder die Wellen hoch sind – vielleicht nicht, aber falls doch, dann verzieht Phoebe keine Miene, als sie sich hineinstürzt. Das Meer kann ihr gar nicht wild genug sein, sie wird es bezwingen. Natalie schreibt, dass Phoebes Liebe zu Mallacoota aber nicht nur mit dem Ort an sich zu tun gehabt habe, sondern vor allem auch mit Jeanette, Natalies Mutter. Es sei ein besonderes Band gewesen zwischen Phoebe und ihrer Großmutter. Überhaupt spüre ich, dass die Liebe zu ihrer Familie nicht einfach nur eine Floskel ist. Natalie erzählt von Ritualen, von kleinen und großen gemeinsamen Feiern, von Phoebe und ihrem Bruder Tom, die denselben schrägen Humor teilten und am Tisch oft spontan in schallendes Gelächter ausgebrochen sind.

Wie der Rest der Familie daraufhin immer erst irritiert war und sich dann anstecken ließ. Sie erzählt von der Tradition der Ostereier-Suche, und wie sie dafür im Vorfeld nächtelang aufblieb, um kleine Zettel mit Hinweisen in Reimform zu schreiben – Hinweise, die Phoebe und ihre Geschwister entschlüsseln mussten, um ihre Osterbeute zu finden. Wie diese Art Schnitzeljagd zu den festen Bräuchen gehörte, selbst, als die Kinder längst erwachsen waren – bis zu Phoebes Tod. Genauso erzählt sie von anderen Momenten, solchen, in denen Phoebe nicht lachte, von ihrer anderen Seite, die sich erstmals im Teenageralter abzeichnete. Natalie schreibt:

Ich denke, die Scheidung zwischen mir und ihrem Vater spielte dabei eine entscheidende Rolle. Zur gleichen Zeit entwickelte sie Freundschaften mit einigen wilden Mädchen. Bei ihnen fand sie einen Platz, um sich auszutoben, durch sie wurde Phoebes eigene wilde Seite noch zusätzlich befeuert. Mit sechzehn lief sie von zu Hause weg. Sie war sechs Wochen lang verschwunden, und wir hatten keine Ahnung, wo sie sich aufhielt. Es war furchtbar, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Die Polizei sagte uns, sie sei in einem Alter, in dem man sie nicht mehr zwingen könne, wieder nach Hause zu kommen. Wir mussten abwarten, bis es ihr ohne uns so schlecht ging, dass ihr gar keine andere Möglichkeit mehr blieb als zurückzukehren. Sie begann, Drogen zu nehmen und Alkohol zu trinken, Substanzen, die ihre Entscheidungen beeinflussten und durch die sie auf einen Weg geriet, der steinig war. Oft überkam sie die Scham über ihr Verhalten, weil sie sah, was das mit uns als Familie anrichtete. Wir alle machten uns ständig Sorgen um sie. Zwischendurch gab es immer wieder längere Zeiträume, in denen sie ganz bei sich selbst und auch in der Lage war, sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Doch es endete regelmäßig damit, dass sie sich selbst und ihre eigenen Bemühungen sabotierte. Das machte ihr sehr zu schaffen. Es war, als lebten zwei Menschen in ihr: einer, der weise war und mutig und kreativ und unglaublich liebevoll, und ein anderer, der sie immer wieder in die Selbstzerstörung drängte.

Ich habe ganze Koffer voller Tagebücher, die sie über die Jahre hinweg verfasst hat. Sie hat andauernd geschrieben! Wenn sie in einem Restaurant oder in einem Café war und kein Notizbuch dabeihatte, dann musste eben eine Papierserviette dafür herhalten. Ich denke, sich kreativ auszudrücken, wirkte wie ein Ventil, wenn es wie von selbst aus ihr heraussprudelte. An anderen Tagen allerdings war sie unheimlich frustriert, wenn sie ihren Schaffensdrang zwar spürte, aber nicht umsetzen konnte. Phoebe hatte ein extrem komplexes Naturell. Sie hasste Einschränkungen jeder Art. Von Beginn ihres Lebens an war sie ein Mensch gewesen, der seine Erfahrungen selbst machen wollte. Sie hatte viele Seiten, aber nicht alle von ihnen hat sie mich sehen lassen. Ich war ihre Mutter und würde gerne glauben, dass ich auch ihre Freundin war. Doch es gab auch einiges, von dem ich nichts wusste. Erkenntnis ist an sich eine wunderbare Sache – aber nicht, wenn man nichts mehr damit machen kann, weil die Person, um die es geht, diese Welt bereits verlassen hat …