Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kohlhammer Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Martin Niemöller (1892-1984) wurde international bekannt als der Mann, der Hitler widersprach und sein "persönlicher Gefangener" war. Nach dem Zweiten Weltkrieg machte er als Gegner der Westbindung der Bundesrepublik, der Wiederbewaffnung und der Atomrüstung von sich reden. Für die einen war er ein Störenfried und politischer Träumer, andere achteten ihn wegen seiner aufrechten Haltung und seiner Bereitschaft zur Selbstkorrektur. Heute steht sein Name für das Leben eines weltzugewandten evangelischen Christen und protestantischen Theologen, der immer wieder öffentliche Kontroversen auslöste. Je mehr die Prägekraft überlieferter Feindbilder und Heldennarrative nachlässt, desto mehr wird der Mensch mit seinen Brüchen, Widersprüchen und Neuanfängen erkennbar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 859

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Michael Heymel

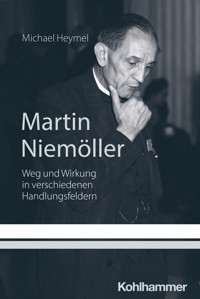

Martin Niemöller

Weg und Wirkung in verschiedenen Handlungsfeldern

Verlag W. Kohlhammer

Umschlagabbildung: Ausschnitt aus: Kongress des Ökumenischen Rates der Kirchen. Pfarrer Niemöller im Gespräch mit einer Chinesin, 1948, Foto: Daan Noske / Niederländisches Nationalarchiv (Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wereldraad_van_Kerkencongres._Dominee_Niemoller_in_gesprek_met_Chinese_dame,_Bestanddeelnr_902-9477.jpg)

1. Auflage 2025

Alle Rechte vorbehalten

© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart

Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart

Print:

ISBN 978-3-17-046285-4

E-Book-Formate:

pdf: ISBN 978-3-17-046286-1

epub: ISBN 978-3-17-046287-8

Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Martin Niemöller (1892-1984) wurde international bekannt als der Mann, der Hitler widersprach und sein »persönlicher Gefangener« war. Nach dem Zweiten Weltkrieg machte er als Gegner der Westbindung der Bundesrepublik, der Wiederbewaffnung und der Atomrüstung von sich reden. Für die einen war er ein Störenfried und politischer Träumer, andere achteten ihn wegen seiner aufrechten Haltung und seiner Bereitschaft zur Selbstkorrektur. Heute steht sein Name für das Leben eines weltzugewandten evangelischen Christen und protestantischen Theologen, der immer wieder öffentliche Kontroversen auslöste. Je mehr die Prägekraft überlieferter Feindbilder und Heldennarrative nachlässt, desto mehr wird der Mensch mit seinen Brüchen, Widersprüchen und Neuanfängen erkennbar.

Pfr. i.R. Dr. habil. Michael Heymel arbeitete im Archiv der hessen-nassauischen Kirche, wo sich Niemöllers Nachlass befindet. Er edierte dessen Dahlemer Predigten und schrieb über ihn die Biographie »Vom Marineoffizier zum Friedenskämpfer«. In seinen Aufsätzen zeigt er, wie Niemöller seine Kirche für die Ökumene öffnete und sie anregte, für eine friedliche Welt zu arbeiten.

Inhalt

Einleitung: Probleme der Niemöllerbiographik

A. Predigt

1 Predigten aus der Dahlemer Zeit 1931–1937

1.1 Warum und wozu eine historisch-kritische Edition?

1.2 Gegenstand, Quellen und Prinzipien dieser Edition

1.2.1 Gegenstand

1.2.2 Quellen

a) Manuskripte

b) Typoskripte

c) Einzeldrucke

d–f) Gedruckte Sammlungen

1.2.3 Zur Biographie von Barbara Loewenberg

1.2.4 Prinzipien der vorliegenden Edition

1.3 Editionsgeschichte

1.4 Der Predigtort Berlin-Dahlem in den 1930er Jahren

1.5 Inhaltliche Aspekte und Probleme

1.5.1 Zur Theologie der Predigten

1.5.1.1 Evangelium als Angriff

1.5.1.2 Der Einfluss Martin Luthers

1.5.2 »Politische Predigt«. Zur Auseinandersetzung mit der NS-Ideologie

1.5.3 Antijudaismus bei Niemöller

1.5.3.1 Antijudaistische Tendenzen in Predigten

1.5.3.2 »Christus expulsus« – Der ausgetriebene Christus

1.5.3.3 »Ein Antisemit kann niemals ein Christ sein«

1.6 Die Stimme des Predigers

1.7 Technische Hinweise zur Edition

1.8 Abkürzungen

2 Weihnachten 1944 im KZ Dachau gepredigt

2.1 Die Situation

2.2 Die Predigt

2.3 Paraphrase

2.4 Eine Sternstunde

3 Der befreiende Ruf zur Buße. Zu Martin Niemöllers Vortrag »Der Weg ins Freie« (1946)

3.1 Buße: der einzige Weg ins Freie

3.2 Zum historischen Kontext

3.3 Was heißt überhaupt: Buße predigen?

3.4 Rufer zur Umkehr

4 »Laß mich deine Herrlichkeit sehen!« Niemöllers Predigt am Sonntag Reminiscere 1949

4.1 Die Situation

4.2 Homiletischer Kommentar

4.3 Die Predigt

5 Wir haben das »ewige« Leben! Predigt über 1 Joh 5,11–13 am 16. Februar 1958 in Paris

5.1 Die Situation

5.2 Homiletischer Kommentar

5.3 Die Predigt

6 Der Prediger Martin Niemöller und die EKHN

6.1 Der Prediger

6.2 Die öffentliche Wahrnehmung Niemöllers

6.3 Was sagt uns Niemöller heute?

B. Biographisches

7 Vom Marineoffizier zum Pfarrer und Friedenskämpfer Einblicke ins Leben von Martin Niemöller

7.1 Die Marinezeit. Niemöllers Werdegang bis 1919

7.2 Niemöllers Weg als Pastor. Kirchenkampf und KZ-Haft

7.3 Konflikte in Westdeutschland. Niemöllers Weg nach 1945

7.4 Schluss: Lernbereit bis ins hohe Alter

8 Martin Niemöller – Eine große Gestalt des deutschen Protestantismus

8.1 Symbol kirchlichen Widerstands

8.2 Barmen: Niemöllers Credo

8.3 Niemöllers Eintreten für Frieden und Versöhnung nach 1945

8.3.1 Stuttgart 1945

8.3.2 Für ein geeintes Deutschland

8.3.3 Kampf gegen Wiederbewaffnung und Atomrüstung in der BRD

8.4 Niemöllers Friedensarbeit: theologische und ethisch-politische Aspekte

8.5 Ist Niemöller ein Vorbild für heute?

9 Martin Niemöllers Weg zum ›politischen Pastor‹ Ein Wiesbadener Vortrag

9.1 Symbol des Widerstands

9.2 Barmen: Jesus Christus allein ist Herr der Kirche

9.3 Friedensarbeit nach 1945

9.4 Das Stuttgarter Schuldbekenntnis

9.5 Für ein geeintes, besseres Deutschland

9.6 Gegen Wiederbewaffnung und Atomrüstung

9.7 Wie Niemöller in Wiesbaden einen Spion kennenlernte

9.8 Ein Mensch ohne Feindbilder

10 Zwischen Marine, Nationalsozialismus und Friedensbewegung – Ein Rückblick auf Martin Niemöller

Vor 40 Jahren ein Begriff, heute vielen unbekannt

10.1 Entscheidende Momente in Niemöllers Biographie

Marineoffizier

Heimatlos und deutsch-national

Zukunftspläne – Aussichten des Pfarrberufs

Antijüdische Ressentiments

Pfarrer in Dahlem – kein Nazi, kein Deutscher Christ

Neuanfang

Reisender in Sachen Ökumene

Wandlung zum radikalen Pazifisten

10.2 Was macht Niemöller für uns zu einer beispielhaften Gestalt?

Ein Beispiel für Deutsche

Beispielhaft ökumenisch

Ein Beispiel für Protestanten

Literatur

11 Martin Niemöller und die Partnerkirchen der EKHN in Polen, Tschechien und Italien

11.1 Polen

11.2 Tschechien

11.3 Italien

11.4 Konferenz Europäischer Kirchen (KEK)

11.5 Resümee

12 Welche Zukunft wollen wir? Zu Martin Niemöllers Lektüre eines Bestsellers von Robert Jungk

13 »Ich erzähle so aus meinem Leben …« Autobiographisches von Martin Niemöller

Einleitung

13.1 Autobiographien von Theologen und Repräsentanten der Kirche

Otto Dibelius

Hanns Lilje

Theophil Wurm

Heinrich Grüber

13.2 Martin Niemöllers »Vom U-Boot zur Kanzel« (1934)

13.3 Lebenserzählung, keine Autobiographie

13.4 Kindheit und Jugend

Pfarrhaus in Lippstadt und Elberfeld

13.5 Glaube – Bibel – Kirche – Evangelium

13.6 Marine im Ersten Weltkrieg

13.7 Bekanntschaften und Freundschaften

Aus der Marine: Heinz Kraschutzki

Aus Kirche und Theologie: Karl Barth, Helmut Gollwitzer, Karl Steinbauer

Aus der Friedensbewegung: Albert Schweitzer

13.8 Ehefrauen

Else Niemöller, geb. Bremer

Sibylle Niemöller, geb. von Sell

13.9 Neuorientierung in der westfälischen Heimat

Theologiestudium (1919–1924)

Innere Mission Westfalen (1924–1931)

Politische Aktivität in Münster. Das Verhältnis zu DNVP und NSDAP

13.10 Pfarrer in Dahlem

»Deutsches Christentum« – Bekennende Kirche – Begegnung mit Hitler – KZ-Haft

13.11 Die Jahre seit 1945

Keine Rückkehr nach Dahlem

Niemöller und die Politik

13.12 Evangelische Kirche in Deutschland vor und nach 1945

13.13 Ökumene

Nathan Söderblom

Bilanz der ökumenischen Arbeit

13.14 Friedensarbeit und Friedensbewegung

13.15 Palästina, Israel und Judentum

13.16 Bedeutung der Tradition

13.17 Lebensbilanz

C. Friedensarbeit

14 Martin Niemöller auf den Spuren Dietrich Bonhoeffers. Eine Skizze ihrer Beziehung im Kirchenkampf und ihrer Rezeption in Deutschland nach 1945

14.1 Verbündete im Kirchenkampf

14.2 Niemöllers Beziehung zu Bonhoeffer in der Nachkriegszeit

14.3 Ökumenische Friedensarbeit

15 Martin Niemöllers Einsatz für Frieden und Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg

15.1 Stuttgart 1945

15.2 Die erste Vortragsreise in die USA (1946/47)

15.3 Eintreten für die Einigung Deutschlands und Europas

15.4 Die erste Reise nach Moskau (1952)

15.5 Gegen Wiederbewaffnung und Atomrüstung der BRD

15.6 Vortrags- und Predigtreisen in die DDR

15.7 Einsatz für Menschenrechte in der Einen Welt

15.8 Versöhnung mit dem Judentum

15.9 Politik im prophetischen Sinn

16 Martin Niemöller: Zur Aktualität seiner friedensethischen Position

16.1 Niemöllers friedensethische Position

16.2 Niemöllers Aktualität

17 Der Populismus fordert die Kirchen heraus. Was würde Martin Niemöller dazu sagen?

17.1 Kirche und Politik aus Niemöller Sicht

17.2 Was ist Populismus?

17.3 Was würde Niemöller dazu sagen?

Benutzte Literatur

D. Judentum

18 Martin Niemöllers Verhältnis zum Judentum. Stationen eines Lernprozesses

18.1 Antijudaismus bei Niemöller

18.2 Niemöllers Nein zum Antisemitismus

18.3 Das Bekenntnis der Schuld an den Juden

18.4 Die ›gestörte‹ Kommunikation mit der Öffentlichkeit

18.5 Niemöller und der Staat Israel

18.6 Über Niemöller hinaus – der Grundartikel der EKHN

19 Ein lebenslanger Lernprozess: Martin Niemöller und das Judentum

Quellen- und Literaturverzeichnis

I. Unveröffentlichte Quellen

II. Veröffentlichte Quellen und Darstellungen

III. Internetquellen

E. Rezeption

20 Niemöller als Vorbild für ein Theaterstück. Zu Ernst Tollers Drama »Pastor Hall« (1939)

I.

II.

III.

IV.

V.

21 Wer schrieb »I Was in Hell with Niemoeller«? Ein geheimnisvoller Autor konnte identifiziert werden

I.

II.

22 Die neue Niemöller-Debatte

22.1 Vorgeschichte

22.2 Worum geht es?

22.3 Unerledigte Themen

23 Ein Zerrbild

24 Martin Niemöller und seine internationale Rezeption – Martin Niemöller and his international reception. Ein Tagungsbericht

Anhang

Nachweise der Erstveröffentlichung

Personenregister

Einleitung: Probleme der Niemöllerbiographik

Er wurde weltweit bekannt und verehrt als der Mann, der Hitler widersprach, und machte nach dem Zweiten Weltkrieg als Gegner der Westbindung der BRD, der Wiederbewaffnung und der Atomrüstung von sich reden. Unzählige Straßen, Schulen und weitere Einrichtungen tragen seinen Namen: Martin Niemöller (1892–1984). Dieser Name steht für das Leben eines weltzugewandten evangelischen Christen und protestantischen Theologen, der hierzulande Gegenstand heftiger öffentlicher Kontroversen war, für seine Gegner ein Störenfried und Phantast, bei vielen anderen hoch geachtet wegen seiner aufrechten Haltung und seiner Bereitschaft zur Selbstkorrektur. Seit einigen Jahren bekunden Biographien aus vier Ländern (Deutschland, USA, Frankreich, England) und eine internationale Tagung ein neues Interesse an ihm. Mehrere deutsche Rundfunksender (DLF, NDR, WDR, HR, SR) erinnerten an ihn anlässlich seines 40. Todestages. Allem Anschein nach beginnt man erst jetzt, ihn mit seinen Brüchen, Widersprüchen und Neuanfängen kennenzulernen, nachdem die Prägekraft überlieferter (Feind-)Bilder und Heldennarrative nachgelassen hat.

Mit einer solchen Biographie wissen Teile der heutigen Erinnerungskulturen nichts anzufangen, die nur vorbildliche Helden, NS-Täter oder Opfer für erinnerungswürdig halten. Dass jeder Mensch ethische Ambivalenzen aufweist und niemand »ohne Sünde« ist, wird durch ein monströses Menschenbild geleugnet. Es legt Menschen ein für alle Mal auf ihre Jugendsünden fest und schließt aus, dass sie sich weiterentwickeln oder wandeln können. Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime des Ostblocks, so stellt Christoph Cornelißen fest, sei in den Erinnerungskulturen vieler Länder Europas der »Übergang von einem politischen zu einem stärker moralischen Muster der Vergangenheitsbetrachtung«1 zu beobachten. Dabei verstärkt sich die Tendenz zur ethischen Vereindeutigung, wie nicht zuletzt zahlreiche Bücher und Artikel belegen, die sich mit ›Wokeness‹ und ›Political Correctness‹ beschäftigen.2 Gegen das woke Bemühen, auf Diskriminierungen sozialer Minderheiten aufmerksam zu machen und sie durch passenden Sprachgebrauch zu vermeiden, ist nichts einzuwenden. Problematisch daran ist die ideologische Verabsolutierung dieser Konstruktion, die dazu verwendet wird, Gegner zu identifizieren und niederzumachen.3 Man sagt anderen, was richtig ist, und fühlt sich gut dabei. Historiographie und Enthüllungsjournalismus werden zu Verbündeten, wo es gilt, bisher angesehene Personen vom ›Denkmalssockel‹ zu stürzen. Auch Niemöller ist neuerdings so beurteilt und dargestellt worden.4 Mit einlinigen Deutungen (»Zerrbilder«), die ausschließlich den Nationalismus und fälschlich den Antisemitismus als Konstanten herausstellen, kommt man an diese Figur jedoch nicht heran.

Wer Niemöller in seiner Zeit begreifen will, braucht eine Geschichtsschreibung, die sich darum bemüht, ein selbstkritisches historisches Bewusstsein zu bilden.5 Ihr Ort kann nicht der moralische Hochsitz sein, sondern nur auf der Ebene ihrer Protagonisten, deren Reden und Handeln sie aus der damaligen Situation zu verstehen sucht. Sie gelangt zu historischer Erkenntnis, indem sie bereit ist, »sich auf die Fremdheit historischer Epochen einzulassen, ohne sie in der Sprache der Gegenwart zu belehren«, nicht »durch die willkürlich wirkende Rückprojektion gegenwärtiger Fragen«.6 Der von mir gewählte Forschungsansatz beruht auf der Einsicht, dass eine adäquate Biographie des Theologen und Kirchenmannes Martin Niemöller nur möglich ist, wenn die kirchen- und theologiegeschichtlichen Zusammenhänge berücksichtigt werden, in denen er handelte. Mitzubedenken sind die politischen, sozialen und kulturellen Bedingungen, unter denen der Protestantismus in Deutschland sich seit der wilhelminischen Kaiserzeit bis in die 1980er Jahre ausgeformt und verändert hat. Daraus folgt: Niemöller muss aus seinem nationalprotestantischen Herkunftsmilieu als Pfarrerssohn verstanden und in seinem Hauptberuf als evangelischer Pastor, d. h. als Prediger und Seelsorger wahrgenommen werden, der sich im Kirchenkampf in kirchenpolitische Auseinandersetzungen hineinbegeben und dafür einen hohen Preis gezahlt hat. Sein Verhalten nach dem Zweiten Weltkrieg lässt sich nur von dieser Vorgeschichte her begreiflich machen. Die Geschichte des kämpferischen Protestanten Niemöller zu erzählen, erfordert daher Reflexion der eigenen Voraussetzungen und kritische Solidarität. Das schließ distanzlose Verehrung aus, verbietet aber auch, ihn post festum vor ein Tribunal zu stellen.

Ein Feld, auf dem heute Zeithistoriker und Theologen darüber streiten, wie die jüngere Kirchengeschichte angemessen zu betrachten sei, ist die Geschichte der Evangelischen Kirche im Nationalsozialismus (NS). Die Probleme bündeln sich beim Versuch, den Kirchenkampf und die Rolle Martin Niemöllers vor und nach 1945 adäquat zu erfassen.

Zur Interpretation des Kirchenkampfes: Die lange maßgebende Vorstellung, die Evangelische Kirche im ›Dritten Reich‹ sei eine Bekennende Kirche im Widerstand gegen den Nationalsozialismus und die Deutschen Christen als überzeugte Nazis in der Kirche gewesen, wird heute nicht mehr aufrechterhalten. Der Kirchenhistoriker, der sie nach Kriegsende prägte, der Bielefelder Pfarrer Wilhelm Niemöller (1898–1984), hatte wie sein Bruder Martin 1933 Hitler begrüßt. Neben Martin war auch er eine prominente Figur im Kirchenkampf gewesen, woraus sein Interesse erwuchs, eine familiennahe heroische Geschichte der Bekennenden Kirche zu schreiben. Seine Arbeiten zur Geschichte dieses Kampfes weisen jedoch blinde Flecken auf. Nicht nur, dass sie den Erfolg Hitlers gerade bei protestantischen Wählern ausblenden und über die christliche Judenfeindschaft schweigen; man bemerkte auch, dass sie nur eine kleine Gruppe, die Bekennende Kirche, in den Mittelpunkt der Geschichte stellen, ohne die anfängliche Verstrickung ihrer führenden Vertreter in die Naziideologie7 zu erwähnen. Um es mit dem US-amerikanischen Historiker Robert P. Ericksen zu formulieren: Wilhelm Niemöller vertrat »eine Minderheitsposition«, genauer »eine Minderheit innerhalb einer Minderheit, jene oft als ›radikaler Niemöller-Flügel‹ bezeichnete Fraktion im Kirchenkampf.«8

So begründet die Abkehr der neueren Geschichtsschreibung von seinem Geschichtsbild ist, sie sollte nicht dazu verleiten, den Kirchenkampf lediglich als Kampf zwischen kirchlichen Fraktionen innerhalb der Evangelischen Kirche zu begreifen und auf jede theologische Beurteilung, was darin auf dem Spiel stand, zu verzichten. Gisela Kittel hat auf die inzwischen gängige Praxis profaner Historiker hingewiesen, den Kirchenkampf als innerkirchlichen Streit verschiedener Gruppen um die Macht zu interpretieren, der nicht nach außen gewirkt habe.9 Sie verkennen dabei, dass es in diesem Streit um das Kirche-Sein von Kirche ging, d. h. darum, was Kirche als Kirche konstituiert und unverwechselbar auszeichnet.10 Der Kirchenkampf war nicht bloß ein interner Machtkampf, »ein Bruderkampf im eigenen Haus« oder ein »Kampf zweier konträrer protestantischer Glaubensrichtungen um die Vorherrschaft in der Kirche«,11 sondern, wie Kittel zu Recht betont, ein Kampf »darum dass die Kirche Kirche bleibt und sich nicht verseuchen lässt durch eine völkische, nationalistische, rassistische Ideologie, dass nicht der Götzendienst in die Kirche einzieht und an die Stelle des einen Gottes und Vaters Jesu Christi ganz andere Mächte treten und sie beherrschen«.12 Wer gegen wen gekämpft habe, sei dabei nicht die entscheidende Frage. Denn der Kampf um die Kirche

»fand je nach den aktuellen Herausforderungen angesichts verschiedener Fronten statt, gegenüber der Gottgläubigen-Bewegung, dem Neuheidentum, Alfred Rosenberg, den Deutschen Christen und der von diesen vertretenen NS-Ideologie. Er wurde oft genug auch in den eigenen Herzen der später Widerstand Leistenden ausgetragen, die – in deutsch-nationalem Geist aufgewachsen – erkennen mussten, wie ihre Werte pervertiert und ideologische Forderungen über die christlichen Gebote oder an ihre Stelle gerückt wurden. Für Betrachtungsweisen, die nur Helden/Heldinnen im Widerstand oder jubelnde Mitläufer und Neutrale kennen, sind solche Wandlungen nicht von Bedeutung.«13

Es war Martin Niemöller, der sich im Kirchenkampf entschieden für bekennende Gemeinden aussprach. Er hatte im Frühjahr 1934 erklärt, der Kampf gegen das Gewaltregiment in der Deutschen Evangelischen Kirche (DEK) sei »ein Ringen um die bekenntnismäßige Haltung und das evangeliumsgemäße Handeln in unserer Kirche«.14 Pfarrern und Laien gemeinsam stelle sich die Gemeinde als Aufgabe. Kirche könne »nur aus der Gemeinde heraus werden«.15 Ein solcher Neuansatz sei aber nicht mit einem Luthertum zu gewinnen, das Zurückhaltung übe »gegenüber einer freien Laienbetätigung« und das »Amt« überbetone.16 Niemöller setzte darauf, die Gemeinde um Gottes Wort zu sammeln, d. h. mit Kirche im reformatorischen Sinn Ernst zu machen. Eine Lehre von der Kirche, mit der man den Herausforderungen des Nationalsozialismus hätte begegnen können, gab es im deutschen Protestantismus jener Zeit nicht. Deswegen musste die Bekennende Kirche (BK) ekklesiologisch neu ansetzen: konstitutiv für Kirche sei nach evangelischem Verständnis das Bekenntnis zu Jesus Christus. Dessen Identität lässt sich nur durch unvoreingenommenes Hören auf das Zeugnis der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments bestimmen. Darum kann keine völkische, nationalistische und rassistische Ideologie für die Kirche verbindlich sagen, wer Jesus Christus ist. Wer sich zu ihm bekennt, muss die Ausschlusskriterien ablehnen, die der Kirche mit diesen Ideologien aufgenötigt werden sollten. Niemöller hat das später so auf den Punkt gebracht:

»Hitler sagt: Haßt die Juden! Wer Hitler gehorchte und tat, was er wollte, verleugnete Jesus Christus. Und wer Jesus gehorchte und folgte, mußte zu Hitlers Gebot und Befehl nein sagen. Nur so konnte sich ein Christenmensch zu Jesus als seinem Herrn bekennen.«17

Ohne die Dimension der Auseinandersetzung mit falschem (ideologisiertem) Glauben und kirchenzerstörender Irrlehre ist der kirchliche Widerstand nicht zu begreifen.

Niemöller ging es nicht um politische Macht. Dieselbe Sichtweise, die den Kirchenkampf auf einen innerkirchlichen Machtkampf reduziert, wird auch im Blick auf die Biographie Martin Niemöllers vertreten, wenn unterstellt wird, es sei diesem nur um Macht gegangen. Damit werden alle Motive, Interessen und Handlungszusammenhänge ausgeblendet, die das Leben des Pfarrers einer Bekenntnisgemeinde prägten, die in der NS-Diktatur das für die Kirche fundamentale Christusbekenntnis aktualisierte. So presst man den wirklichen Menschen in eine Schablone, anstatt ihn in seiner komplexen Lebenssituation zu erfassen.

Ein Mann des Widerstands. Werden Kirche und Theologie als irrelevant erachtet, um ihn in seinen Entscheidungen zu verstehen, bleibt auch sein aus dem christlichen Glauben geübter kirchlicher Widerstand gegen den totalitären Herrschaftsanspruch des Nationalsozialismus unbegreiflich. Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand hält demgegenüber mit Recht an Niemöller als Mann des Widerstands fest. Hinsichtlich der Frage, inwieweit sein Verhalten als Widerstand einzuschätzen ist, verdient ein von zahlreichen Persönlichkeiten unterzeichnetes »Manifest zum 80. Jahrestag des Umsturzversuchs gegen Hitler und das NS-Unrechtsregime« Beachtung, das sich gegen den Missbrauch des Widerstandsbegriffs durch politisch extreme Gruppen wendet. Es stellt klar, dass »Opposition gegen die gewählte Regierung und gegen Mehrheitsentscheidungen innerhalb der rechtsstaatlichen Demokratie … nicht mit Widerstand gegen eine totalitäre Diktatur gleichgesetzt oder verwechselt werden«18 kann und darf. Die Verfasser wenden sich ebenso gegen die mit Political Correctness und Wokeness einhergehende Tendenz, »selbstgerecht über das Denken und Verhalten anderer [zu] urteilen«, und betonen, die Männer und Frauen des Widerstands dürften nicht moralisch überhöht und idealisiert werden: »Sie waren Menschen und fehlbar – und keine makellosen Helden. Nicht wenige von ihnen hatten zuvor selbst Schuld auf sich geladen. Doch sie besaßen den Mut zur Umkehr.«19

Kein makelloser Held, aber ein Vorbild. Weil Niemöller diesen Mut besaß und sich nach Kriegsende mit unbequemen Stellungnahmen in die Politik einmischte, taugt er in einer postheroischen demokratischen Gesellschaft zum Vorbild. Die Kirche, deren erster Kirchenpräsident er war (1947–1964), die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), hat sich gern bei besonderen Gelegenheiten öffentlich auf ihn berufen. Bei hessen-nassauischen Gedenkveranstaltungen 1992, 2009 und 2017 wurde er als Protestant, als Pastor und zeitkritischer Prediger dargestellt, der für eine politische Kirche stehe. Wenn Kirchentage in den 1970er und 1980er Jahren zum »Hotspot der Friedensbewegung und der Ostermarsch-Traditionen«20 wurden, war dies auf das Vorbild Martin Niemöllers zurückzuführen. Heute kommt er in der Erinnerungskultur ›seiner‹ Landeskirche kaum noch vor. Anders als Dietrich Bonhoeffer wurde er nie zu einem evangelischen Heiligen erklärt. Weite Kreise in der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) haben ihn vielmehr lange als Störenfried betrachtet; man war und ist weit davon entfernt, ihn zu idealisieren.

Mein Forschungsweg mit Niemöller begann 2004. In einer Vorlesung an der Universität Heidelberg, wo ich damals als Privatdozent lehrte, stellte ich ihn in die Reihe der großen Predigerinnen und Predigern des 20. Jahrhunderts. Aus weiteren Vorlesungen im Wechsel mit dem praktischen Theologen Professor Christian Möller ging unser gemeinsames Buch »Sternstunden der Predigt« (2010) hervor, das ein Kapitel über Niemöller enthält. Zuvor hatte ich vom Zentralarchiv der EKHN, in dem Niemöllers Nachlass aufbewahrt wird, den Projektauftrag erhalten, sämtliche Dahlemer Predigten herauszugeben. Diese kritische Ausgabe, die in der Annenkirche in Berlin-Dahlem öffentlich präsentiert wurde, erschien 2011 und enthielt 131 Predigten, von denen 40 erstmals veröffentlicht wurden. Neben der Editionsarbeit konnte ich einen bis dahin unbekannten Artikel auffinden, den die Schriftstellerin Erika Mann als Reporterin der US-Army am Rand der Treysaer Kirchenkonferenz 1945 auf der Basis eines Interviews mit Niemöller verfasst hat, und Recherchen über Leo Stein, den Autor eines weitgehend fiktiven, 1942 in den USA publizierten Berichts über Niemöller, beginnen, die schließlich zur Ermittlung seiner wahren Identität führten.

Im Herbst 2015 entschied ich mich, einer Bitte der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft (WBG) Darmstadt folgend, das Buch »Martin Niemöller. Vom Marineoffizier zum Friedenskämpfer« zu schreiben. Es gelang, zum 125. Geburtstag eine neu erarbeitete Biographie vorzulegen, die auf dem Stand der damaligen Forschung die interessierte Öffentlichkeit zuverlässig über Niemöller informierte und bis heute zahlreiche Leser findet.

Bis zum Erscheinungstermin war das öffentliche Interesse an Niemöller gering. Umso überraschender war die breite Resonanz, die das Buch in Deutschland, Holland, Großbritannien, Frankreich und den USA fand. Es war auch nicht abzusehen, dass außerdem ein biographischer Essay (Stöhr 2016) und drei weitere Biographien (Hockenos 2018, Ziemann dt. 2019, engl. 2023, Rognon 2020) erscheinen würden. Eine neue Niemöller-Debatte kam auf, die den Marburger Neutestamentler Professor Lukas Bormann und mich veranlasste, trotz schwieriger Bedingungen im Corona-Jahr 2021 in Frankfurt am Main die bereits erwähnte internationale und interdisziplinäre Tagung als online-Konferenz durchzuführen. Inzwischen ist ein Tagungsband erschienen (2023), der die Beiträge der Teilnehmer sowie drei weitere Aufsätze dokumentiert. Dadurch ist eine internationale Fachdiskussion in Gang gekommen, die um die historische Neubewertung des Predigers, Ökumenikers und politischen Protestanten kreist.

Sieben der vorgelegten vierundzwanzig Beiträge werden hier erstmals veröffentlicht. Sie alle dokumentieren meine fortgesetzte Beschäftigung mit Niemöller, die sich von der Homiletik zunehmend auf die kirchliche Zeitgeschichte verlagert hat. Sie machen deutlich, dass wir noch lange kein Gesamtbild von ihm zeichnen zu können, das allen Aspekten seines Wirkens gerecht wird. Die Texte entstanden in den Jahren 2009–2024 und sind in fünf Abteilungen geordnet, die sich aus den thematischen Schwerpunkten meiner Forschung zu Niemöller ergeben.

Der erste Teil (A. Predigt) sammelt Texte zur Einordnung und Interpretation seiner Predigten aus der Dahlemer Zeit, aus dem KZ Dachau und den ersten Nachkriegsjahren. Daran schließt sich ein Porträt des Predigers an. Im zweiten Teil (B. Biographisches) finden sich Vorträge und Aufsätze zur Biographie Martin Niemöllers, die im Anschluss und als Fortschreibungen meiner Darstellung von 2017 entstanden sind. Gelegentliche Überschneidungen im Inhalt ließen sich hier nicht ganz vermeiden. Hinzu kommen Beiträge über Niemöllers Kontakte zu Partnerkirchen der EKHN, seine Lektüre eines futuristischen Sachbuchs sowie ein Aufsatz, der ausführlich die Lebenserzählung des 90jährigen Niemöller in Gesprächen mit einem hessischen Filmteam untersucht und mit Autobiographien prominenter lutherischer Bischöfe vergleicht. Der dritte Teil (C. Friedensarbeit) bringt Texte zusammen, die teils historisch angelegt, teils auf aktuelle Fragestellungen bezogen sind. Auf noch wenig erforschtes Terrain führt eine Skizze über Niemöller und Bonhoeffer, ein Aufsatz widmet sich Niemöllers Einsatz für Frieden und Versöhnung in Europa. Zwei Vorträge wagen es sodann, seine friedensethische Position und seine politischen Stellungnahmen mit Fragen der Gegenwart (Ukrainekrieg, Populismus) in Beziehung zu setzen. Im vierten Teil (D. Judentum) wird das in der Forschung besonders kontrovers diskutierte Thema ›Niemöller und sein Verhältnis zum Judentum‹ behandelt, wobei vor allem seine Äußerungen über die Schuld und eigene antijüdische Einstellungen erörtert werden, die er im Interview mit Günter Gaus einräumt. Der fünfte Teil (E. Rezeption) enthält Beiträge zur Rezeption Niemöllers insbesondere in Großbritannien und den USA. Die beiden ersten Texte stellen dar, wie er während des Zweiten Weltkriegs von Exilautoren zu propagandistischen Zwecken gegen das NS-Regime benutzt wurde: als Vorbild für die Figur eines Theaterstücks und eines Films und als Gegenstand eines überwiegend fiktiven Berichts, den ein angeblicher Mithäftling verfasst haben will. Sie werden ergänzt durch einen Vortrag über die neue Niemöller-Debatte, einen Zeitschriftenartikel, der sich mit den Thesen des Historikers Benjamin Ziemann auseinandersetzt, und einen Bericht über die Frankfurter Niemöller-Tagung von 2021.

Ich hoffe, mit dieser Sammlung Anstöße zur weiteren Forschung über Leben und Werk Martin Niemöllers geben zu können.

Die Veröffentlichung wurde durch private Spenden möglich gemacht und durch die Martin-Niemöller-Stiftung und Dietrich Bonhoeffer Verein e. V. (home: https://martin-niemoeller-stiftung.de/), die Stadt Wiesbaden, die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) mit Zuschüssen gefördert. Allen Unterstützern danke ich herzlich.

Limburg, im Januar 2025 Michael Heymel

A. Predigt

1 Predigten aus der Dahlemer Zeit 1931–19371

1.1 Warum und wozu eine historisch-kritische Edition?

Im Jahr 1981 erschien im Münchner Christian Kaiser Verlag – mit Blick auf Niemöllers 90. Geburtstag – ein Nachdruck der letzten 28 Dahlemer Predigten Martin Niemöller von 1936/37. Seither hat es keine neuere Ausgabe dieser Texte gegeben. Was macht nun, fast 30 Jahre später, eine historisch-kritische Edition erforderlich?

Zunächst muss festgestellt werden, dass ein großer Teil der ca. 800 Predigten, die sich in Niemöllers Nachlass2 befinden, noch nie veröffentlicht worden ist. Das gilt auch für seine Predigten aus der Dahlemer Zeit (1931–1937). Im Oktober 2005 übergab Dr. Heinz Hermann Niemöller dem damaligen Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Prof. Dr. Peter Steinacker, ein gebundenes Typoskript mit 30 Predigten aus den Jahren 1935/36, die von Barbara Loewenberg mitstenographiert und nach England geschmuggelt werden konnten. Die meisten von ihnen sind noch nie publiziert worden. Barbara Loewenberg hat auch, wie wir inzwischen wissen, die letzten 28 Predigten Niemöllers von 1936/37 aufgezeichnet.

Folgende Gründe sprechen für eine Neuedition:

Das Projekt einer historisch-kritischen Edition von Niemöllers Predigten liegt im Interesse der EKHN, weil Niemöller hier als erster Kirchenpräsident gewirkt und das Profil dieser Kirche geprägt hat. Er hat sich in seinem Amt vor allem als Prediger des Evangeliums verstanden.3 Und er hat als Prediger in der EKHN das Erbe der Bekennenden Kirche zur Geltung gebracht, indem er Pfarrerschaft und Gemeinden immer wieder herausforderte, ihr Bekenntnis zu Jesus Christus im Sinne der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 zu einem wirklichen, lebendigen Bekenntnis werden zu lassen, das sich in gelebter Nachfolge ausdrückt. Niemöllers Theologie, das bestätigen seine Predigten, ist konzentriert in der Barmer Theologischen Erklärung formuliert, die für ihn »zunehmend zur Zusammenfassung und zum Inbegriff dessen [wurde], was die evangelische Kirche zu lehren und zu predigen hätte«.4 Die Edition von Niemöllers Predigten kann dazu beitragen, dass die EKHN sich der geistlich-theologischen Identität einer (schwierigen) Vaterfigur und führenden Persönlichkeit vergewissert und mehr Klarheit gewinnt, welche Bedeutung die Bekenntnissätze von Barmen für ihren Weg als Kirche haben.

Besonders aufschlussreich für das Verständnis Niemöllers als Theologe und Prediger dürften gerade die Predigten aus der Dahlemer Zeit sein. Denn sie dokumentieren, wie Niemöller unter dem Eindruck des NS-Regimes und des Auftretens der »Deutschen Christen« zu einer führenden Gestalt der kirchlichen Opposition wurde. Ende Juni 1931 war er in sein Pfarramt in Berlin-Dahlem eingeführt worden (wo er die 3. Pfarrstelle neben Eberhard Röhricht und Fritz Müller innehatte). Doch bis 1933 wurde seinen Predigten keine erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit geschenkt. Das änderte sich erst im August 1933, als Niemöller sich zur Gründung des Pfarrernotbundes veranlasst sah. Der Kampf ist für diesen Prediger da unausweichlich, »wo die weltliche Macht uns hindern will, Gott das Seine zu geben«.5 Die hier vorgelegte Edition aller verfügbaren Dahlemer Predigten macht zum ersten Mal nachvollziehbar, wie Niemöller in der sich zunehmend verschärfenden Kampfsituation zu einem Prediger wurde, der Jesus Christus als den einen Herrn verkündigt und seine Zuhörer ermutigt, die christliche Botschaft nicht den Erwartungen der Welt anzupassen. Um seinen Weg bis zur letzten Predigt vor der Verhaftung (1. Juli 1937) zu rekonstruieren, greift die Edition nicht nur auf eine Reihe einzelner bisher ungedruckter Predigtnachschriften, sondern auch auf eine Sammlung von 30 Predigten zurück, die auf stenografischen Mitschriften von Barbara Loewenberg beruhen; allein davon sind 25 Predigten noch nie publiziert worden. So werden die für den Prediger Niemöller wichtigen theologischen Einflüsse (vor allem Martin Luthers), die Stärken und Schwächen seiner Bibelauslegung und sein eigentümlicher Denk- und Redestil in ihrer geschichtlichen Entwicklung erkennbar. Deutlich wird auch, wie er die Auseinandersetzung mit solchen Personen und Mächten führt, die aus seiner Sicht für die christliche Gemeinde gefährlich sind, und welchen Denkmustern er dabei folgt.

Nirgendwo lässt sich so gut studieren, was den Namen Martin Niemöllers seit 1933 und erst recht seit 1937 im Ausland bekannt gemacht hat, wie an der Editionsgeschichte der Dahlemer Predigten. Es war vor allem ihre Publikation, durch die Niemöller – in Zusammenhang mit der durch die internationale Presse bekannt gewordenen KZ-Haft – im europäischen Ausland und in den USA den Ruf eines Glaubenshelden und Märtyrers um Christi willen erwarb. Auch wenn seit etwa vierzig Jahren von Historikern und Theologen kontrovers diskutiert wird, ob die Bekennende Kirche als eine rein innerkirchliche oder auch als eine politische Widerstandsbewegung zu betrachten sei, besteht kein Zweifel daran, dass Niemöller vor und nach 1945 im Ausland als Inbegriff eines »guten Deutschen« wahrgenommen wurde, weil man ihn und die Bekennende Kirche der Opposition gegen Hitler zurechnete.

Ziel der Edition der Dahlemer Predigten ist es, nicht nur die Predigten aus dieser Zeit zu dokumentieren, sondern auch deren Editionsgeschichte – von den Sammlungen, die Niemöller 1935 selbst herausgab, über die illegal in Deutschland verbreitete hektografierte Sammlung der letzten 28 Predigten bis hin zu deren Druck in mehreren europäischen Ländern und den USA – zu rekonstruieren. Aus den Vorworten der fremdsprachigen Ausgaben lässt sich entnehmen, mit welchen Konnotationen der Prediger Niemöller im Ausland gelesen wurde. Das Ansehen, das er dort, mehr als in Deutschland, genoss,6 beruhte in erheblichem Maß auf seinen Dahlemer Predigten. Für die Rezeption in den USA dürfte das Vorwort von Thomas Mann erhebliche Bedeutung gehabt haben. Die Umstände seiner Entstehung werden hier erstmals genauer dargestellt.

Insofern bietet die historisch-kritische Edition der Dahlemer Predigten eine Textbasis, auf der künftige zeit- und kirchengeschichtliche sowie homiletische bzw. predigtgeschichtliche Forschungen aufbauen können. Speziell homiletische Forschung über Niemöllers Eigenart als Prediger setzt voraus, dass alle verfügbaren Predigten in einer zuverlässigen Textfassung vorliegen; die Dahlemer Predigten sind die maßgebende Quelle, wenn man Niemöllers Entwicklung als Prediger verstehen will, und daher im Gesamtbestand seiner Predigten vorrangig zu behandeln. Insgesamt gewinnt das Bild von Niemöller als Theologe und prägender Gestalt der Geschichte der EKHN an Kontur, wenn seine Predigten aus der Dahlemer Zeit in breiterem Umfang als bisher zur Kenntnis genommen werden.

Im folgenden werden Gegenstand, Quellen und Prinzipien der vorliegenden Edition erläutert. Zu diesem Teil gehören auch biographische Hinweise zu Barbara Loewenberg. Außerdem wird ein kurzer Überblick über die bisherige Editionsgeschichte gegeben. Zweitens soll der Predigtort Berlin-Dahlem beschrieben werden, wie er sich in den 1930er Jahren darstellt. Ein weiterer Teil widmet sich drei Aspekten, unter denen sich die Predigten inhaltlich erschließen: die Theologie der Predigten (hier speziell die Auffassung des Evangeliums als Angriff und der Einfluss Martin Luthers), die politische Dimension der Predigten und das Problem antijudaistischer Tendenzen.

1.2 Gegenstand, Quellen und Prinzipien dieser Edition

1.2.1 Gegenstand

Gegenstand dieser Edition sind prinzipiell alle Predigten, die Martin Niemöller in seiner Zeit als Gemeindepfarrer in Berlin-Dahlem gehalten hat. Sie umfasst den Zeitraum vom 28. Juni 1931 bis zum 27. Juni 1937 und beinhaltet auch solche Predigten, die Niemöller in dieser Zeit an anderen Orten gehalten hat, sowie einzelne Texte, die wegen ihres Predigtstils mit aufgenommen wurden. Insgesamt wurden 128 Predigten und 2 predigtähnliche Texte ermittelt. Leider konnten in anderen Archiven außer den im Nachlass vorhandenen Texten keine weiteren noch unpublizierten Predigten aus Niemöllers Dahlemer Zeit ausfindig gemacht werden.7 Die originalen Predigtmanuskripte sind zum größten Teil von der Gestapo beschlagnahmt worden und müssen als verloren gelten. Weit überwiegend können nur solche Predigten, von denen Nachschriften oder Druckfassungen erhalten sind, dokumentiert werden. Das bedeutet, dass uns eine beträchtliche Zahl von Niemöllers Predigten aus jenen Jahren nicht mehr zur Verfügung steht. Anhand des Predigtplans der Kirchengemeinde Dahlem8 lässt sich nachweisen, wie oft Niemöller dort gepredigt hat. Die folgende Liste zeigt, wie viele Predigten im Jahr verzeichnet sind und wie viele Predigten jeweils erhalten sind:

Zu den 174 Predigten, die der Predigtplan belegt, kamen noch diejenigen, die bei Kasualien, BK-Gottesdiensten in Berlin und an verschiedenen anderen Orten im Deutschen Reich gehalten wurden. So ist anzunehmen, dass Niemöller in seiner Dahlemer Zeit tatsächlich ca. 210–220 Predigten gehalten hat, von denen die vorliegende Edition mit 128 (+2) immerhin mehr als 50% enthält. In ihr sind vor allem die Jahre 1935–1937 mit 87 Predigten gut dokumentiert, während aus den Jahren 1931–1934 nur 43 Predigten vorhanden sind, aus den Jahren 1931–1932 sogar nur 3. Dies dürfte vor allem darin begründet sein, dass Niemöllers Name seit der Gründung des Pfarrernotbundes im August 1933 über Dahlem hinaus im Deutschen Reich bekannt wurde und sich seine Predigten zunehmend in Form von Drucken und hektographierten Nachschriften verbreiteten.

1.2.2 Quellen

Niemöllers Predigten aus der Dahlemer Zeit sind in unterschiedlicher Form erhalten. Im Nachlass befinden sich:

Handschriften und Typoskripte, die von Niemöller selbst geschrieben sind;

wörtliche Nachschriften

als maschinenschriftliches Typoskript

als Sammlung von Typoskripten, auch in hektografierter Form

als Separatdruck

als Druck in Predigtsammlungen verschiedener Autoren

als Druck in Sammlungen eigener Predigten, die entweder Niemöller selbst oder andere herausgegeben haben.

Diese für die Edition verwendeten Quellen sollen hier genauer beschrieben werden.

a) Manuskripte

Nur eine einzige Predigt (vom 30. Mai 1932) liegt als Manuskript Niemöllers auf postkartengroßen Blättern vor.

b) Typoskripte

Als Typoskripte sind einige Predigten überliefert. Dabei handelt es sich in der Mehrzahl um hektografierte Nachschriften. Zwei Predigtsammlungen liegen uns in maschinenschriftlicher Form vor:

(1) Sammlung Loewenberg (»Violettes Buch«)

Zur äußeren Form: Mit diesem Titel wird ein in violettes Leinen gebundenes Buch bezeichnet, das auf dem Buchrücken in Golddruck die Aufschrift »Dahlemer Predigten« enthält. Unpaginiertes Vorblatt [p.4] mit einem handschriftlichen Psalmvers in Sütterlin-Schrift: »Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht;/was können mir die Menschen tun?!/Psalm 56,12« [Handschrift von Martin Niemöller]. Danach ein Blatt braunes Pergamentpapier mit einem Spruch in altdeutscher Druckschrift, geschrieben mit schwarzer Tinte: »Stehet/und kämpfet/samt uns/für den Glauben/des Evangeliums.« [p.6] Links auf der Seite ein roter senkrechter Doppelstrich. Titelblatt auf der unpaginierten Seite [p.10]: [handschriftlich] »30 Predigten«/[maschinenschriftlich] »gehalten von/M. NIEMÖLLER/in Dahlem 1935/36/(nach eigenen Nachschriften)«. Kein Ort und Jahr angegeben! Name der Schreiberin fehlt ebenfalls! Es folgen 139 paginierte Blätter, die jeweils nur auf der Vorderseite mit Maschinenschrift beschrieben sind [p.12–280], d. h. zwischen jeder bedruckten Seite befindet sich eine ungedruckte. Dabei handelt es sich nicht um maschinenschriftlich bedruckte Originalseiten, sondern um erste oder zweite Durchschläge, nach der Farbqualität zu urteilen. Auf einigen paginierten Blättern finden sich mit schwarzer Tinte gezeichnete Symbole: »JHS« (S.8), Bibel mit Kreuz (S.13), Abendmahlskelch und zwei Hostien mit Kreuz (S.17), Tanne mit Stern (S.21), Stall mit Krippe und Kreuz (S.25), Alpha und Omega, dazwischen ein Kreuz (S.29) u. a. m. Nach den paginierten Blättern »Inhalt« [p.282] mit Verzeichnis von 30 Daten, Bezeichnungen der Sonn- und Feiertage und Seitenzahlen, ein Verzeichnis der biblischen »Texte« [p.284], auf die sich die abgedruckten Predigten beziehen, samt Seitenzahlen, und ein Verzeichnis der in den Gottesdiensten verwendeten »Lieder« [p.286 und 288].

Zum Inhalt: Das Buch enthält Nachschriften von 30 Dahlemer Predigten Martin Niemöllers, geordnet in chronologischer Folge. Die erste Predigt stammt vom 19. Mai 1935, die letzte vom 11. Oktober 1936. Manchmal ist zuvor nur der Predigttext angegeben, bei anderen Predigten überdies Eingangslied, Alttestamentliche Lesung, Evangelium, Predigtlied, zu denen gelegentlich auch noch Eingangsspruch, Sündenbekenntnis und Gnadenspruch hinzugesetzt werden.

Zur Urheberschaft: Das Buch und die darin enthaltenen Predigtnachschriften stammen, laut Auskunft von Dr. Heinz Hermann Niemöller, von Barbara Loewenberg. Diese war nach den NS-Rassegesetzen Halbjüdin, Konfirmandin bei Niemöller und hat die Predigten mitstenografiert. Unklar ist, wo sich der Originalabzug der Nachschrift sowie möglicherweise vorhandene andere Durchschriften befinden, ebenso die handschriftlich stenografierten Aufzeichnungen. Es ist auch nicht bekannt, wann und wo die Nachschriften entstanden sind. Vermutlich wurden sie 1936 in Buchform zusammengestellt.

(2) KYRIOS IESOUS CHRISTOS

Zur äußeren Form: In einen Einband aus gelbem Karton mit der Aufschrift in griechischen Kapitalen KYRIOΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣТΟΣ (d. h. Herr [ist] Jesus Christus) befindet sich eine Sammlung fest zusammengehefteter Blätter mit hektografierten Texten im Format DIN A 4. Zu Beginn ein unpaginiertes Titelblatt: »Die letzten 28 Predigten/des Pfarrers/Martin Niemöller/gehalten in den Jahren 1936 und 1937/in Berlin-Dahlem.« (Bl.1*). Es folgen, ebenfalls unpaginiert, ein Vorwort ohne Titel- und Verfasserangabe (Bl.2*) sowie zwei Strophen aus dem Lied »Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ« (Bl.3*). Den Hauptteil des Heftes bilden 115 paginierte Seiten mit Predigten, gefolgt von unpaginierten Seiten mit Inhaltsverzeichnis, Verzeichnissen der Bibeltexte und Lieder.

Zum Inhalt: Das Heft enthält Nachschriften von 28 Predigten Martin Niemöllers, ebenfalls in chronologischer Folge geordnet. Die erste Predigt stammt vom 25. Oktober 1936, die letzte vom 27. Juni 1937. Nur die Konfirmationspredigt vom 21. März 1937 ist ausgelassen worden; von ihr existiert ein Separatdruck. Wie im »violetten Buch« der Sammlung Loewenberg sind jeweils vor den Predigten die Bibelstelle des Predigttextes, Eingangslied, Eingangsspruch, Sündenbekenntnis, Gnadenspruch, Alttestamentliche Lesung, Epistel oder Evangelium und Predigtlied angegeben.

Auf den in KYRIOS hektografierten Predigten beruhen die schweizerische Ausgabe »Dennoch getrost« und deren Neuausgabe in den »Dahlemer Predigten« sowie die erste deutsche Druckausgabe nach dem Krieg »Herr ist Jesus Christus«. Im Unterschied zu der Ausgabe »Herr ist Jesus Christus« stellen »Dennoch getrost« und die »Dahlemer Predigten« jeder Predigt den vollständigen Abdruck des entsprechenden Predigttextes voran, lassen aber die Hinweise zu den Liedern und biblischen Texten im Gottesdienst weg. Wer die Predigten seinerzeit stenographiert und abgeschrieben hat (in »Herr ist Jesus Christus« ist von der »Nachschrift eines Gemeindegliedes« [5] die Rede), wird nicht mitgeteilt. Wie inzwischen bekannt ist, wurden auch diese Predigten von Barbara Loewenberg mitstenografiert. Darauf deutet nicht zuletzt dieselbe Form der Überlieferung hin: dokumentiert wird nicht nur die Predigt, sondern auch ihr gottesdienstlicher Rahmen (Lesungen, Lieder). Das Heft ist wahrscheinlich noch von Pfarrer Karl Immer9 (Barmen) zusammengestellt und verbreitet worden.

c) Einzeldrucke

Es sind überwiegend Konfirmationspredigten, die als Separatdrucke bei der Druckerei Emil Werner, später Max Eisemann, Berlin-Steglitz, erschienen. Ab 1934 wurden auch andere Predigten bei Max Eisemann und der Druckerei Köhler, Wuppertal-Elberfeld, als Separatdrucke veröffentlicht.

d–f) Gedruckte Sammlungen

Zwei Sammlungen wurden 1935 von Niemöller selbst zum Druck gegeben: »... dass wir an Ihm bleiben! Sechzehn Dahlemer Predigten« und »Alles und in allen Christus. Fünfzehn Dahlemer Predigten« (beide erschienen im Verlag Martin Warneck, Berlin). In diesen Sammlungen werden die einzelnen Predigten jeweils mit einem Titel, Angabe des Sonn- oder Feiertags im Kirchenjahr, Jahreszahl und Bibeltext abgedruckt. In der Regel fehlen jedoch präzise Zeit- und Ortsangaben. Sechs Predigten wurden während der Dahlemer Zeit in Sammlungen oder Reihen anderer Herausgeber publiziert.

Die letzten 28 Dahlemer Predigten wurden erst nach Niemöllers Verhaftung publiziert. Zuerst erschienen sie 1939 in der Schweiz unter dem Titel »Dennoch getrost: die letzten 28 Predigten, gehalten in den Jahren 1936 und 1937 in Berlin-Dahlem«, herausgegeben im Verlag der Ev. Buchhändler (heute Ev. Verlagsanstalt Zürich). Es folgten noch im selben Jahr Ausgaben in den Niederlanden, Dänemark und Norwegen, 1940 in Schweden, 1941 den USA und England. In Deutschland konnte die erste Ausgabe erst 1946 unter dem Titel »Herr ist Jesus Christus« mit einem Vorwort von Martin Niemöller herauskommen.

1.2.3 Zur Biographie von Barbara Loewenberg

58 Predigten aus den Jahren 1935 bis 1937 sind uns durch Nachschriften von Barbara Loewenberg überliefert, die die Predigten als junges Mädchen mitstenografiert hat. Wer war diese Frau?

Barbara Loewenberg wurde am 1. Juni 1920 in Berlin als zweites Kind von Harry Richard und Stephanie Loewenberg, geb. Feller geboren.10 Ihre Mutter stammte aus einem traditionell christlichen Elternhaus. Der Großvater mütterlicherseits war Oberlehrer an der Taubstummenanstalt in Dresden gewesen.11 Barbaras Vater war Jude und arbeitete als Chefredakteur für eine Textilzeitschrift. Nachdem er seine spätere Frau kennengelernt hatte, ließ er sich taufen und trat in die evangelische Kirche ein. Barbara wird in der Pauluskirche in Berlin-Zehlendorf konfirmiert, die Familie besucht zu dieser Zeit schon regelmäßig die Gottesdienste in Dahlem.

Dort fängt Barbara als 15jähriges Mädchen an, Niemöllers Predigten aufzuzeichnen,12 und nimmt bei ihm nach ihrer Konfirmation noch 1936 bis 1937 am Konfirmandenunterricht teil. Sowohl zu Niemöller wie auch zu seinem Nachfolger, dem jungen bayerischen Pastor Helmut Gollwitzer, pflegen die Loewenbergs ein enges freundschaftliches Verhältnis. Gollwitzer wird zum Vertrauten und Ratgeber für Barbara, als Niemöller nicht mehr da ist. Aus den Briefen, die sie mit ihm wechselt, geht hervor, wie stark sie unter den Streitigkeiten zwischen ihren Eltern leidet.13 Mit 16 Jahren verlässt sie das Lyceum Zehlendorf und macht eine Ausbildung als Großköchin.

Bis 1939 lebte sie bei ihren Eltern in Berlin-Zehlendorf. Als Tochter eines ehemals jüdischen Vaters wurde Barbara nach den Gesetzen der Nazis als »Halbjüdin« behandelt. Der Vater vermittelte ihr und ihrem Bruder Peter-Christian Einreisegenehmigungen nach England, doch nur sie und der Vater werden dorthin emigrieren, während Stephanie Loewenberg mit ihrem Sohn in Berlin bleibt. Am 28. April 1939 reist Barbara Loewenberg über Holland nach England, wo sie zunächst als Haushaltshilfe arbeitet und eine Ausbildung zur »Pfarrgehilfin« macht. 1949 kehrte sie wieder nach Deutschland zurück, reiste aber danach immer wieder zu Ferienaufenthalten auf die »geliebte Insel«. Sie ließ sich in Kempten im Allgäu nieder, und unterrichtete Religion und Englisch, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren.

Die Verhältnisse in Bayern, die sie »in allem, nicht nur kirchlich, [als] sehr eng« empfindet,14 bereiten ihr, gerade in den Anfangsjahren, große Schwierigkeiten. Vater und Tochter gelten bei den Behörden nicht als Flüchtlinge und erhalten keine »Wiedergutmachung«. Über viele Jahre hinweg kümmerte sich die unverheiratete Barbara Loewenberg um ihre Eltern, die – in getrennten Haushalten – mit ihr zusammen im selben Haus lebten. 1960 kommt es in Kempten zu einer Wiederbegegnung mit Niemöller, den Barbara rückblickend als »väterliche[n] Freund« bezeichnet. Zu ihm15 und zu Gollwitzer hält sie Briefkontakt. Ihre Mutter stirbt 1966, zwei Jahre danach ihr Vater.16 Barbara Loewenberg starb am 12. März 1989 in Kempten.

1.2.4 Prinzipien der vorliegenden Edition

Erfasst werden, wie bereits erwähnt, alle erreichbaren Predigten aus Niemöllers Amtszeit in Berlin-Dahlem (1931–1937), also auch solche Predigten, die in dieser Zeit außerhalb von Dahlem gehalten wurden. Daneben wurden einige Texte aufgenommen, die wie Predigten angelegt und stilisiert sind, jedoch keine Vorträge. Ziel ist es, Niemöllers Dahlemer Predigten so vollständig wie möglich zu dokumentieren.

Die Predigten werden in chronologischer Folge abgedruckt, unabhängig davon, ob sie ursprünglich einzeln oder in Sammlungen überliefert worden sind.

Um Niemöllers Eigenart in der Auslegung von Bibeltexten transparent zu machen, werden alle direkten Bibelzitate sowie Anspielungen auf Bibeltexte in Fußnoten nachgewiesen.

Wo Niemöller Schlagworte des NS-Staates, die den Hörern in der damaligen religions- und kirchenpolitischen Auseinandersetzung geläufig waren, oder Schlagworte aus dem Kampf zwischen Bekennender Kirche und der Glaubensbewegung Deutsche Christen aufnimmt, wird dies ebenfalls in Fußnoten erläutert.

Schließlich werden alle Zitate und Anspielungen auf Kirchenlieder, Volkslieder, Literatur usw. kenntlich gemacht und ihre jeweilige Quelle in Fußnoten nachgewiesen.

1.3 Editionsgeschichte

Predigten aus Niemöllers Wirkungszeit als Dahlemer Pfarrer und Vorsitzender des Pfarrernotbundes wurden vor allem ab 1933 in maschinenschriftlicher oder gedruckter Form verbreitet. Die Geschichte der gedruckten Predigten lässt sich wie folgt rekonstruieren:

1. Phase: 1935 Aus den Jahren 1933/34 und 1935 erscheinen zwei Sammlungen mit insgesamt 31 Predigten, die Niemöller selbst 1935 bei dem Berliner Verlag Warneck publiziert. Einige Predigten (vornehmlich zu Konfirmationen) erscheinen als Separatdruck.

2. Phase: 1937 In den USA und in England werden die 31 Predigten zu einem Predigtband zusammengefasst und 1937 in englischer Übersetzung gedruckt. Die letzten 28 Predigten von 1936/37 werden nach Niemöllers Verhaftung illegal in hektografierter Form (»KYRIOS CHRISTOS«) in Deutschland verbreitet und gelangen in dieser Form auch ins Ausland.

3. Phase: 1939–1941 Niemöllers letzte 28 Predigten, die er vor seiner Verhaftung gehalten hat, werden 1939 in der Schweiz, der Niederlande, Dänemark und Norwegen gedruckt, 1940 folgt eine Ausgabe in Schweden. 1941 erscheinen Ausgaben in den USA und in England, die erste mit einem berühmt gewordenen Vorwort von Thomas Mann.

4. Phase: 1946 Die erste Edition der letzten 28 Predigten in Deutschland erscheint 1946.

5. Phase: 1981 Im Blick auf Niemöllers 90. Geburtstag erscheint 1981 im Münchener Christian Kaiser Verlag ein photomechanischer Nachdruck der Schweizer Ausgabe der letzten 28 Predigten mit dem Vorwort von Thomas Mann und einem Nachwort von Franz Hildebrandt.

Niemöllers Schicksal nach seiner Verhaftung wurde im Ausland zunächst durch die unabhängige Presse bekannt. Sodann waren es hauptsächlich zwei Faktoren, die das fortwährende Gedenken an ihn ermöglichten: einmal die gedruckten Predigten, die seit 1937 verbreitet waren, zum anderen die zunächst anonym publizierte Schrift »Martin Niemöller und sein Bekenntnis«, deren Verfasser Franz Hildebrandt war. Diese Schrift erschien seit 1938 in dänischer, französischer, englischer und deutscher Sprache.17

Die vorliegende Edition bringt zehn Vorworte zu gedruckten und hektographierten Ausgaben von Niemöllers Predigten sowie Hildebrandts »Nachlese« im Nachdruck von 1981. Im einzelnen sind dies Vorworte zu Predigtsammlungen aus den USA, England, der Schweiz, der Niederlande, Dänemark, Norwegen, Schweden und Deutschland. Auf diese Weise wird es möglich, sich von der Rezeption von Niemöllers Predigten in den Jahren 1937–1945 ein lebendiges Bild zu machen. Dabei zeigt sich auch, dass es hauptsächlich die letzten 28 Dahlemer Predigten waren, die im Ausland rezipiert wurden. Eine besonders prominente Rolle spielte dort das Vorwort von Thomas Mann, das gesondert kommentiert wird.

1.4 Der Predigtort Berlin-Dahlem in den 1930er Jahren

Die Geschichte der Kirchengemeinde Berlin-Dahlem bis zur Verhaftung Niemöllers ist in jüngster Zeit von Gerti Graff u. a.,18 Gerhard Schäberle-Koenigs19 und Veronique Grawe/Marie Gräfin von Hohenthal20 dargestellt worden. Die folgende Skizze greift hauptsächlich auf diese Darstellungen zurück; nur in der Datierung einzelner Ereignisse weicht sie gelegentlich von ihnen ab.

Dahlem hatte sich seit 1910 zu einem vornehmen Villenvorort von Berlin entwickelt. Schon 1913 wird der Ort durch die Schnellbahn an das Berliner Verkehrsnetz angebunden. Die Gemeinde zählte etwa 20.000 Einwohner, davon waren 12.000 Protestanten. Zur evangelischen Gemeinde gehörten Familien des Bildungsbürgertums und der Ministerialbürokratie, Universitätsprofessoren, hohe Regierungsbeamte und Militärs, Unternehmer und Künstler. Die Kirchenmitglieder hatten Kirchensteuer zu bezahlen, die direkt von der Gemeinde erhoben wurde. Aus ihrem Kirchensteueraufkommen führte die Gemeinde eine Umlage zur Finanzierung gesamtkirchlicher Aufgaben ab. Das Aufkommen der Dahlemer Gemeinde betrug im Jahr 1931 ca. 800.000 Reichsmark. Damit gehörte sie zu den reichsten Gemeinden der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union.

Die Gemeinde kann so viel Geld aufbringen, dass sie ein neues Gemeindehaus und eine neue Kirche erbaut und aus eigenen Mitteln eine dritte Pfarrstelle einrichtet. Auf diese Stelle wird 1931 Pfarrer Martin Niemöller berufen.21 Aus der Zeit der Domäne Dahlem stammt die alte Dorfkirche (St. Annen-Kirche) mit der dazugehörigen Pfarrei. Ihre Geschichte reicht bis ins 13. Jh. zurück. Damit gehört sie zu den ältesten Dorfkirchen in der Mark Brandenburg. Im Jahr 1920 baute die Gemeinde auf einem unmittelbar am Kirchhof gelegenen Grundstück an der Cecilienallee (heute Pacelliallee) ein Pfarrhaus, das ab 193222 von der Familie Niemöller bewohnt wurde. 1927–1930 entstand gegenüber der St. Annen-Kirche an der Ecke Königin-Luise-Straße/Thielallee ein Gemeindehaus mit Saal, Nebenräumen, Gemeindebüro, Schwesternstation und Hausmeisterwohnung. Im selben Jahr wird neben der ersten Pfarrstelle an der St. Annen-Kirche eine zweite, 1931 eine dritte Pfarrstelle errichtet. Am 18. Oktober 1930 ist an der Hittorfstraße/Thielplatz der Grundstein für die Jesus-Christus-Kirche gelegt worden, am 20. Dezember 193123 findet die feierliche Einweihung statt. Die neue Kirche bietet Raum für 1.200 Menschen. Sie war als zweites Zentrum der Gemeinde gedacht, das auch ein weiteres Pfarrhaus und ein kleineres Gemeindehaus umfasst. Bevor die Jesus-Christus-Kirche eingeweiht wurde, hatte der Saal im »Paulinum« seit 1925 als zweite Predigtstätte gedient. Das »Paulinum« im Reichensteiner Weg, ursprünglich Seminar für evangelische Pfarrersöhne, wird heute vom Diakonischen Werk der EKD genutzt.24

Neben Niemöller amtierten in Dahlem zwei weitere Gemeindepfarrer, Eberhard Röhricht (1888–1969, in Dahlem seit 1927) und Fritz Müller (1889–1942, in Dahlem seit 1933) mit jeweils eigenen Seelsorgebezirken. Im Predigtdienst beider Kirchen wechselten sie einander turnusmäßig ab. Vorsitzender des Gemeindekirchenrates war von 1933 bis 1937 Martin Niemöller, danach Eberhard Röhricht. Alle drei Pfarrer haben den Ersten Weltkrieg als junge Offiziere mitgemacht. Sie waren eingeschworen auf die Monarchie und empfanden das Ende des wilhelminischen Kaiserreiches als persönliche Sinnkrise. »In ihren nationalistischen Einstellungen gingen sie konform sowohl mit dem Gros ihrer Gemeindeglieder als auch mit der Mehrzahl ihrer Amtsbrüder und mit den Kirchenbehörden. Weder von ihrem theologischen und politischen Denken noch von ihrem bisherigen Werdegang her ragten die drei Dahlemer Pfarrer heraus aus dem, was im Jahr 1933 in der evangelischen Kirche normal war.«25

Seit Januar 1934 wurde Niemöller von Franz Hildebrandt (1909–1985) unterstützt, der als sein persönlicher Referent in der Geschäftsstelle des Pfarrernotbundes und als Hilfsprediger in Dahlem vom Preußischen Bruderrat besoldet wurde.26 Hildebrandt war Ende 1933 noch mit Bonhoeffer in London tätig gewesen. Er folgte Niemöllers dringender Bitte, das Sekretariat des Pfarrernotbundes zu übernehmen, nahm am 22. Januar 1934 von Bonhoeffer Abschied und reiste nach Berlin.27 Hildebrandt, der nach den Gesetzen des NS-Staates als »Halbarier« galt, wurde kurz nach Niemöller von der Gestapo verhaftet und nach Plötzensee in Untersuchungshaft gebracht. Dank der Fürsprache Hans von Dohnanyis und der Tatsache, dass er kein offizielles kirchliches Amt innehatte, kam er wieder auf freien Fuß und verließ Berlin am 17. August 1937, um nach England zu emigrieren.28

Berlin-Dahlem gehörte zu den wenigen (etwa 5–8 Prozent) Gemeinden in Deutschland, wo sich »eine dominierende BK-Gemeinde erfolgreich dem Umwandlungs- und Anpassungsdruck durch DC und NS-Regime zu widersetzen [vermochte]«.29 Aus dem Bericht einer Zeitzeugin geht hervor, dass die Gemeinde stets gut orientiert war, weil Niemöller sie an allen wichtigen Entscheidungen teilnehmen ließ. »Die Offenen Abende im Pfarrhaus und später im überfüllten Gemeindesaal, gelegentlich auch in der großen Jesus-Christus-Kirche, setzten die Gemeinde instand, bei den kirchenpolitischen Entscheidungen zu wissen, was vorging und warum man so und nicht anders urteilen und handeln müsse. Und die Gemeinde erfuhr, was sie und was ihre einzelnen Glieder tun und lassen könnten, um ... beteiligt zu sein an dem Kampf darum, dass Kirche Kirche bleibt und wird«.30

Die Mehrheit des Gemeindekirchenrates stand auf Seiten der Bekennenden Kirche. Alle drei Pfarrer waren Mitglieder sowohl der Bekenntnissynode der Altpreußischen Union als auch der Synode der Deutschen evangelischen Kirche in Barmen. Fritz Müller und Martin Niemöller wurden sowohl Mitglieder des Rates der Bekennenden Kirche der Altpreußischen Union als auch des Reichsbruderrates. Wie alle der BK zugeordneten Gemeinden erkannte Dahlem die Kirchenbehörden der dem NS-Staat gleichgeschalteten Reichskirche nicht an und versuchte, die Finanzen, die sie an die Landeskirche abzuführen hatte, der BK zukommen zu lassen.

Als der Staat im Jahr 1935 direkt in die kirchliche Vermögensverwaltung eingriff und mit den sogenannten »Kirchenausschüssen« neue Kirchenleitungen in der Deutschen Evangelischen Kirche berief, widersetzten sich die an den Beschlüssen der Bekenntnissynoden festhaltenden Organe der BK. Die 4. Bekenntnissynode der DEK in Bad Oeynhausen erklärte im Februar 1936:

»Die Ausübung der Kirchenleitung durch den Staat oder aufgrund staatlicher Berufung widerspricht der Lehre der Reformatoren und der reformatorischen Bekenntnisschriften. Weltliche Obrigkeit greift in ein fremdes Amt ein, wenn sie aus eigener Macht der Kirche eine Leitung setzt«.31

An diesem Eingriff des NS-Staates zerbrach die BK. Ein Teil ihrer Mitglieder meinte, in den Kirchenausschüssen mitarbeiten zu können, ein anderer Teil bestand dagegen auf der von der 2. Bekenntnissynode in Dahlem im Oktober 1934 entwickelten Position, Bekennende Kirche weiterhin auf der Basis kirchlichen Notrechts aufzubauen. Diejenigen, die den Anspruch von Dahlem aufrechterhielten, wurden im damaligen kirchlichen Jargon als »Dahlemiten« bezeichnet. Ihr Kurs wurde entscheidend von den beiden Pfarrern Niemöller und Müller bestimmt, während Pfarrer Röhricht mit dem staatlich eingesetzten Kirchenregiment zusammenarbeitete.

Bis zu seiner Verhaftung war Niemöller als Vorsitzender des Pfarrernotbundes tätig und konzentrierte sich auf »volksmissionarische« Aufgaben, die er u. a. auf umfangreichen Vortragsreisen durch das Reich wahrnahm. Unterdessen versuchte der NS-Staat mit allen Mitteln, das kirchenleitende Handeln des preußischen Bruderrates zu unterbinden, um auf diese Weise den Kirchenkampf zu beenden. Nach dem Rücktritt des Reichskirchenausschusses im Februar 1937 erreichte es die staatliche Kirchenpolitik in den folgenden Monaten durch Verordnungen und Erlasse, dass der Staat die Finanzen der Kirche verwaltete und ihre Verwendung kontrollierte. Alle nicht von staatlichen Behörden angeordneten Kollekten, d. h. faktisch die Kollekten der BK, wurden untersagt. Am 23. Juni verhaftete die Gestapo acht Mitglieder des Reichsbruderrates, darunter Fritz Müller. Am Morgen des 1. Juli wurde Niemöller im Dahlemer Pfarrhaus verhaftet und im Lauf des Tages in das Untersuchungsgefängnis Moabit gebracht. Die Dahlemer Gemeinde reagierte darauf mit dem Entschluss, fortan jeden Abend in der St. Annen-Kirche zu einem Fürbittgottesdienst zusammenzukommen. Solche Fürbittgottesdienste, die Niemöller und Hildebrandt früher schon aus besonderen Anlässen gehalten hatten, waren in Dahlem ein »Zentrum der Gemeindebildung und dienten darüber hinaus einer Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeine kirchliche Situation«.32 Aus der bis 1945 geübten Praxis der täglichen Fürbitten entstand eine Gemeinde, die sich gegenüber der offiziellen Dahlemer Gemeinde allmählich verselbständigte. Sie wurde zum Zentrum der BK in Dahlem.33

War die Einheit der BK schon 1936 in Bad Oeynhausen zerbrochen, so war Dahlem spätestens nach Niemöllers Verhaftung eine gespaltene Gemeinde.34 Sein Kollege Röhricht wird nun zum tonangebenden Mann. Eine Minderheit von Gemeindegliedern bildet 1938 eine Bekenntnisgemeinde um Helmut Gollwitzer (1908–1993), den der Rat der preußischen BK zum Vertreter Niemöllers in Dahlem bestimmt hat.

1.5 Inhaltliche Aspekte und Probleme

1.5.1 Zur Theologie der Predigten

Niemöller hat nie als »Fachmann« für theologische Wissenschaft oder als systematischer Theologe gelten wollen. Nach eigenem Bekunden war die »unmittelbare Beschäftigung mit der Bibel« von Anfang an »das eigentliche Zentrum [seines] Studiums«.35 Die Theologie interessierte ihn vornehmlich im Blick auf die pastorale Praxis, d. h. soweit sie ihm die »Grundlage für den Beruf des Pfarrers und für das Amt der Verkündigung« lieferte. Für den Pfarrberuf, so schreibt Niemöller 1934, habe »kein eigentlich theologisches Interesse ... den Ausschlag gegeben ...: für Theologie als Wissenschaft, die Probleme lösen will, hatte ich von Hause aus keine Ader«.36 Was ihn interessiert, ist vielmehr die Frage, was der Glaube an Jesus Christus aus den Menschen macht.

Diese Äußerungen haben gelegentlich dazu geführt, dass seine theologischen Kenntnisse, sein Gespür für die aktuellen theologischen Fragen und seine Urteilsfähigkeit unterschätzt wurden. Man darf jedoch nicht übersehen, wie stark Niemöllers Gabe ausgeprägt war, Dinge auf das Wesentliche zu reduzieren,37 sofort den Kern einer Sache zu erfassen und im Konflikt den Punkt zu benennen, an dem Entscheidungen unausweichlich waren. Seit Beginn des Kampfes gegen das von der nationalsozialistischen Ideologie präokkupierte Christentum der »Deutschen Christen« orientierte er sich zunehmend an der Theologie Karl Barths. Übereinstimmend mit ihr wandte er sich gegen die Irrlehre der DC, es gebe neben der Heiligen Schrift noch weitere Quellen der Offenbarung, nämlich das deutsche Volk, seine Geschichte und seine politische Situation in der Gegenwart. Die erste These der hauptsächlich von Barth verfassten Barmer Theologischen Erklärung, so erklärte Niemöller später, sei zu seinem »einzigen theologischen Dogma« geworden: »Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben«.38

1.5.1.1 Evangelium als Angriff

Die Dahlemer Predigten sind nicht zu verstehen, wenn man nicht realisiert, dass das Evangelium für den Prediger gleichbedeutend ist mit Angriff. Dieses Wort verweist auf das Phänomen der handgreiflichen Berührung, der leibhaftigen Annäherung, aber auch auf die Situation des Streits bzw. des Krieges, in der mich der Feind attackiert und versucht, mich zu überwältigen.39

Evangelium ist die Botschaft, dass Jesus Christus der Herr ist. Niemöller hat diese Botschaft als Ruf zur täglichen Entscheidung verstanden. Das Evangelium fordert jeden Tag neu dazu heraus, zu kämpfen und anzugreifen, insofern es den Herrn über alle und alles proklamiert. Dadurch führt es notwendig in den Widerstreit mit der Welt. Niemöller spitzt diese Einsicht in dem Satz zu: »Evangelium ist nicht Verteidigung, sondern Angriff ...« (Nr. 73). Die Herrschaft Jesu Christi verkündigen ist gleichbedeutend mit Angriff (Nr. 86). Nicht angreifen heißt, sich des Evangeliums schämen. Schon in der Dahlemer Antrittspredigt von 1931 erklärt er: Wir suchen »Männer, die den Angriff wagen« (Nr. 1). Der Prediger sieht nicht nur sich selbst, sondern die christliche Gemeinde einer »Angriffsfront der Gottlosen« gegenüber (Nr. 2). Sah das Jahrhundert der Mission noch das Christentum im Angriff (Nr. 29), so wird es jetzt selbst angegriffen. Der NS-Staat greift die innerkirchliche Predigt an (Nr. 110). In dieser Kampfsituation müssen Prediger und Gemeinde sich bewähren.

Was das heißt, hat Niemöller in dem Vortrag »Der Angriff der Christusbotschaft« von 1936 reflektiert.40 Im Leben des deutschen Volkes, so kennzeichnet Niemöller die Zeitsituation, sei »ein Kampf entbrannt, in dem der christliche Glaube auf der ganzen Linie der Angegriffene ist« (21). Dadurch sei die Christenheit angefochten und suche nach einem Ausweg. In dieser Situation sieht Niemöller drei Möglichkeiten: 1. die Kapitulation, 2. das Räumen des Kampffeldes, um »in der Stille seines Glaubens zu leben« (22), oder 3. der Übergang zum Gegenangriff, was freilich »ein erhebliches Wagnis in sich schließt« (22).

Wird der Kampf aufgenommen, so begegnen wir dem Gegner dort, wo er uns begegnet, d. h. im Jahr 1936 auf dem Gebiet der Weltanschauung. Die Christenheit habe auf diesem Terrain schon manchen Kampf geführt und die Glaubwürdigkeit ihrer Verkündigung verspielt, wenn sie ihre christliche Weltanschauung als Erfüllung des Ideals einer Epoche ausgerufen habe. Nach mehreren Niederlagen scheine heute nur noch der Rückzug in die Stille übrig zu bleiben. Das entspreche der Ansicht, »daß das religiöse Leben ... eine ganz persönliche Angelegenheit mit ihren eigenen Gesetzen ist, während das gesamte übrige Gebiet unseres Lebens in dieser Welt an die hier geltenden Anschauungen und Normen ausgeliefert bleibt« (23). Von allen Seiten werde den Christen heute dieser Weg empfohlen.

Sowohl im Gegenangriff wie im Rückzug in die Stille sieht Niemöller ein Ausweichen vor der wirklichen Aufgabe. Die Christenheit werde durch die Anfechtung von Gott zur Ordnung gerufen. Es gehe darum, dass Gott »uns eine Botschaft gesandt hat, durch die über uns entschieden wird. Wir kennen sie unter dem Namen Evangelium41, frohe Botschaft ...« (24). Die Christusbotschaft verkünde »den Einen, der uns ganz an sich bindet ...« (24). Der stille Rückzug in eine private Religion sei den Christen verwehrt, weil sie Zeugen Jesu Christi zu sein hätten, den Gott als den Heiland der Welt gesandt habe. Das bedeutet, dass nicht sie den Angriff führen oder unterlassen können. Denn:

»Der Angriff steckt in der Botschaft selber; uns als den Zeugen fällt dabei nur die Aufgabe zu, in Treue und Wahrhaftigkeit wiederzusagen und weiterzusagen, was uns gesagt ist. Der Angriff ist damit eröffnet, daß Gott der Welt in seinem eigenen Sohn den Retter, den Heiland gibt, daß der Herr Jesus Christus uns im Namen Gottes Vergebung der Sünden darbietet, wenn wir sie um seinetwillen und aus seiner Hand zu nehmen bereit sind. Über alles andere läßt sich notfalls reden und verhandeln; aber mit diesem Angebot der Vergebung Gottes ist der Angriff auf der ganzen Linie entbrannt gegen alles, was Welt heißt, gegen alles, was nicht Gott ist ...« (25).

Aus dieser Erkenntnis folgert Niemöller, die Kirche und christliche Gemeinde müsse sich zunächst selbst dem Angriff der Christusbotschaft stellen, weil sie selbstherrliche Wege gegangen sei und daher Vergebung der Sünden brauche, um wieder anderen diese Vergebung verkündigen zu können. Es sei also nötig, »daß dieser Angriff uns trifft, uns, unsere Gemeinden, unsere Kirche, damit unsere Ver-|kündigung in Wort und Leben Bezeugung dieses Angriffs sei, mit dem Gott uns und die ganze Welt retten will« (29f).

Um das Evangelium so zu predigen, ist nach Niemöller ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus nötig. »Bekennen heißt: den Inhalt des Evangeliums in der heutigen Zeit so aussprechen, dass darin Gottes Gnadenangebot an den Menschen deutlich wird«.42 Dabei ist nicht maßgebend, was die Leute hören wollen. »Es gilt, das Bekenntnis auszusprechen vor allen, nicht nur vor denen, die es hören wollen, sondern auch vor denen, die es nicht hören wollen, aber doch hören sollen, damit sie sich daran stossen und richten lassen«.43 Das Amt des Predigers erfordert also, »das alte Evangelium so zu verkünden, dass es als frohe Botschaft inmitten unserer Zeit von den Menschen unserer Tage verstanden wird« (Nr. 1). Denn nur so erkennen die Hörer, dass Gott uns heute angreift, heute nach unserem Leben greift. In diesem Sinn soll die Verkündigung des Evangeliums »modern, d. h. unmittelbar auf die lebendige Gegenwart bezogen sein« (ebd.).

1.5.1.2 Der Einfluss Martin Luthers

In der bisherigen Forschung ist an Niemöllers Predigten vornehmlich ihre betonte Orientierung am zweiten Glaubensartikel (»christozentrische Theologie«), ihre Biblizität und ihre Tendenz zum persönlichen Bekennen wahrgenommen worden. Der eigentümliche Zug dieses Predigers zur Aktualität wurde auf den Begriff des Prophetischen gebracht.44 Was man noch kaum gesehen hat, ist der Einfluss Martin Luthers, der in den Dahlemer Predigten erkennbar wird. Offensichtlich war Luther für Niemöllers Theologie und seinen homiletischen Stil bereits maßgebend, bevor er in der Barmer Theologischen Erklärung seine theologischen Basissätze formuliert fand.

Wie wichtig für ihn der Rückbezug auf Luther war, lässt sich schon an der Häufigkeit von expliziten Lutherzitaten sowie von Anspielungen auf Luther ablesen. In 46 Predigten wird der Reformator zitiert oder auf ihn hingewiesen:

• Sammlung Loewenberg: 17

• KYRIOS: 10

• Sonstige Predigten: 19

Bereits Franz Hildebrandt hat auf die Bedeutung des Kleinen Katechismus Martin Luthers für Niemöllers Predigten hingewiesen: »Im Zentrum dieser Predigten steht der Satz des Katechismus, ›daß Er mein Herr und ich sein eigen sei‹, und ›der Herr Christus‹ ist im Grunde Ausdruck und Inhalt des Glaubens, zu dem sich der Prediger bekennt«.45 Tatsächlich zitiert Niemöller öfter aus dem Kleinen und dem Großen Katechismus sowie den 95 Thesen gegen den Ablass (vor allem die erste These), führt aber auch Stellen aus z. T. wenig bekannten Schriften und, mehr noch, aus Luthers Predigten an, hier vor allem aus den beiden Postillen. Hinzu kommen Verweise auf Ereignisse aus Luthers Biographie. Die vielfache Bezugnahme auf Luther spricht für eine intensive Lektüre und breiter fundierte Lutherkenntnis.

Aus welcher Quelle zitiert Niemöller Predigten Martin Luthers? Er könnte die Ausgabe von Buchwald, Kawerau und Köstlin46 besessen haben. Diese Berliner Ausgabe enthält freilich nur eine Werkauswahl, insbesondere nur eine kleine Auswahl der Predigten. Möglich ist aber auch, dass Niemöller die sog. zweite Erlanger Ausgabe47