Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

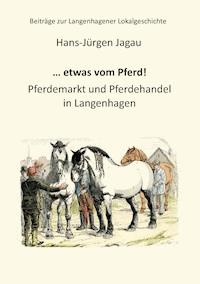

Langenhagen darf sich inzwischen wieder mit einigem Recht als "Pferdestadt" bezeichnen. Im Verlauf der Geschichte waren dieser Ort und das gleichnamige Amt im Fürstentum Calenberg wegen des Pferdehandels und unternehmender Pferdehändler wohlbekannt. Darüber berichtet der erste Band "... etwas vom Pferd!". Im hier vorliegenden Folgeband "... mehr vom Pferd!" kann die Geschichte des Pferdes vom bäuerlichen Arbeitstier und Militärpferd zum heutigen Sport- und Freizeitpferd mit speziellem Blick auf Langenhagen nachgelesen werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 129

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

1962 in Luhmühlen

Dem ländlichen Reiter Fritz Engelke gewidmet

Vorwort

Langenhagen darf sich inzwischen wieder mit einigem Recht als "Pferdestadt" bezeichnen. Im Verlauf der Geschichte waren dieser Ort und das gleichnamige Amt im Fürstentum Calenberg wegen des Pferdehandels und unternehmender Pferdehändler wohlbekannt. Darüber berichtet der erste Band "... etwas vom Pferd!". Im hier vorliegenden Folgeband "... mehr vom Pferd!" kann die Geschichte des Pferdes vom bäuerlichen Arbeitstier und Militärpferd zum heutigen Sport- und Freizeitpferd mit speziellem Blick auf Langenhagen nachgelesen werden.

Benutzte Quellen sind in den Endnoten zu finden. Fußnoten enthalten Erklärungen, die zusätzliche Informationen zum besseren Verständnis des Textes geben.

Viel Freude beim Lesen und Entdecken!

Hans-Jürgen Jagau

Inhaltsverzeichnis

Wozu braucht(e) man Pferde?

Etwas über die Pferdhaltung in alter Zeit

Arbeitspferde

Pferde im Spanndienst

Landfolgefuhren im Dreißigjährigen Krieg

Geschichte der Spanndienste

„Ordinaire und extraordinaire“ Torffuhren

Militärpferde

Sport- und Freizeitpferde

Pferdehaltung

Pferdehaltung – Weidegang und Futter

Pferdehaltung - Streit um Weiderechte

Pferdehaltung – Tiergesundheit

Pferdezucht

Alte und neue Verwendungen der Pferde

Pferdesportliche Vereine

Reitvereine in Langenhagen

Heutige wirtschaftliche Bedeutung der Pferde

Wozu braucht(e) man Pferde?

Wildpferde zählten in der Altsteinzeit zu den Beutetieren der streifenden Jäger. Beginn und Ort der Domestikation sind unsicher. Gewiss ist, dass Pferde den Menschen einige tausend Jahre als Lasttier dienten und auch vor einen Wagen bzw. Schlitten oder Schleife gespannt wurden. An einen Reiter mussten sich Pferd wie Esel erst deutlich später gewöhnen. Wie man griechischen Bildwerken entnehmen kann, wurde noch ohne Steigbügel geritten. Diese hilfreiche Erfindung kam zu den Römern erst in der Kaiserzeit. Alsbald ritten auch die Germanen nur noch mit Steigbügel. Im Mittelalter konnte man erst recht nicht darauf verzichten.

Nachdem der Zweck als Nahrung mehr oder weniger deutlich in den Hintergrund getreten war, dienten Pferde dem Menschen vor allem zum schnellen Transport. Dieser Nutzen wurde besonders bei kriegerischen Auseinandersetzungen bedeutend. Für den Ackerbau bevorzugten Bauern lange Zeit den kräftigeren Ochsen, der Wagen oder Pflug zwar langsam, aber sehr wirkungsvoll, voran brachte. Außerdem waren Pferde schon immer wesentlich kostspieliger zu halten. Kein Wunder, dass sie auch als Statussymbol für Ritter und Fürsten dienten. Außer im Krieg oder ritterlichen Heerzug dienten Pferde bei der Jagd. Sie zeigten ihren Wert, wenn man in unwegsamem Gelände der Hundemeute folgte oder den Falken zur Beize trug. Zu Fuß gehen war nicht schnell und auch nicht ansehnlich genug. Als ritterliche, militärische Übung waren Turniere zu Pferde ein weiterer Anlass sich mit Streitrossen zu befassen.

Wien - spanische Hofreitschule

Die heutige Nutzung als Sport- oder Freizeitpferd ist aus den eben genannten Punkten abgeleitet. Ohne diesen Zweck wären Pferde bei uns wohl weitgehend verschwunden, denn als Arbeitspferd werden sie kaum noch gebraucht. Ihre frühere Bedeutung im Militär ist vollkommen entfallen. Im Rahmen des Polizeidienstes werden nur noch wenige Pferde eindrucksvoll eingesetzt. Aus der früheren Parforcejagd sind Schleppjagden hervorgegangen, die an Abläufe der englischen Fuchsjagd erinnern. Neu dagegen ist die Rolle von Pferden im Rahmen verschiedener Therapieansätze. So gibt es denn auch in Langenhagen ein Angebot „therapeutisches Reiten“ Seit längerer Zeit sind Pferde in verschiedenartigen Schaustellungen im Einsatz. Diese reichen von der „Spanischen Hofreitschule“ über Hengstparaden bis zu Circusdarbietungen und „Apassionata“.

Vom Handel abgesehen waren Pferde in Langenhagen - wie überall - als Arbeitstier auf den Höfen lebenswichtig. Pferde konnten Arbeiten - insbesondere Transportarbeiten - wesentlich schneller erledigen, als die zwar kräftigen, aber langsamen Zugochsen. Sie brachten ihre Kraft – in etwa 1 PS – beim Pflügen, Eggen und beim Ziehen der Ackerwagen ein. Als später landwirtschaftliche Maschinen erfunden wurden, trieben sie auch diese als „Hafermotor“ an. Unter anderem deshalb wurden im 19. Jahrhundert immer mehr Pferde gehalten, weil sie entsprechend gebraucht wurden. Die Erträge aus der Landwirtschaft bildeten über Jahrhunderte Lebensgrundlage und Haupteinkommensquelle der Einwohner. Deshalb hatten Pferde eine wichtige Rolle auch in der Langenhagener Geschichte. Im 19. Jahrhundert kam die starke Entwicklung des Transportwesens hinzu. Eisenbahnlinien bildeten quasi das Rückgrat für Ferntransporte. Von und zu den Bahnhöfen mussten Güter oder Passagiere zunächst mit Pferd und Wagen gebracht werden. Diese Abhängigkeit von Pferden endete erst mit der Entwicklung motorisierter Kraftwagen, die als PKW oder LKW Pferde ersetzten. Gleisgebundene Pferdebahnen oder Pferdeomnibusse gaben nur ein kurzes Zwischenspiel in dieser Epoche.

Eine „Viktoria-Chaise“ aus der Zeit von Königin Viktoria von England.

Hier auf dem Hof der englischen Miss Jervis in Langenhagen. Zeit um 1880. Im Hintergrund Federvieh und Pferdestall.

Etwas über die Pferdhaltung in alter Zeit

Weil Pferde schon immer kostspielig waren, konnten sich nur wohlhabende Personen Pferde „leisten“. Bei den Bauern unterschied man seit alters her Vollspänner mit zwei und mehr Pferden, von Halbspännern, die nur eins oder zwei hatten. Die Zahl der Pferde ist hier einerseits Ausdruck der Leistungsfähigkeit des Hofes und gibt andererseits Auskunft über die Dienstverpflichtung des Bauern beim Eigentümer des Hofes. In Langenhagen war das im Regelfall der Landesfürst. Die unteren, weniger vermögenden Bauernklassen mussten sich entweder mit Ochsen behelfen oder Pferde vom Nachbarn ausleihen, wenn sie ihre Felder bestellen wollten. Bei Viehzählungen in verschiedenen Jahrhunderten standen in Langenhagen in der Regel nur zwei Pferde auf den größeren Höfen. Leider sind die Daten sehr lückenhaft. Man kann allenfalls Zahlen aus vergleichbaren Gegenden heranziehen, um den Pferdebestand in Langenhagen abzuschätzen. Die Fruchtbarkeit der Stuten war deutlich geringer als die der Kühe. Wenn alle zwei Jahre ein Fohlen kam, durfte der Bauer zufrieden sein. Wenn Pferdebestände durch Krankheiten oder Krieg vermindert waren, dauerte es demnach lange, bis der alte Stand wieder erreicht wurde. Dies zeigen Daten aus den Ämtern Fallersleben und Gifhorn.

Die Zahlen zeigen deutlich, dass in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges viele Pferde verloren gingen, so dass im Jahr 1640 nur noch wenige Höfe überhaupt ein oder zwei Pferde besaßen. In Langenhagen dürfte die Situation ähnlich gewesen sein. Viele Dokumente aus diesem Krieg belegen, dass Pferde geraubt oder gepfändet wurden. Im Amt Burgwedel besaßen die Viehhalter 1589 im Durchschnitt 2,3 Pferde, 1770 dagegen nur 1,9. Dieser Abfall dürfte eine Spätfolge des Siebenjährigen Krieges gewesen sein, der auch in Langenhagen entsprechend gewirkt hatte. Das folgende Schaubild zeigt den Rückgang auf einzelnen Höfen der Kircher Bauerschaft zwischen 1756 (vor dem Krieg) und 1760 (im Krieg):

Die Erhebung aus dem Jahr 1831 erweist, dass auf den Vollmeierhöfen Nr. 1, 2 und 5 damals gar keine Pferde vorhanden waren, während auf dem größten Hof Nr. 9 vier Pferde angespannt werden konnten. Dieser Hof gehörte um 1800 Gotthard Eicke, der nicht nur vermögender Zollpächter, sondern auch ein sehr großer Pferdehändler war (s. Band I).

Die Statistik des Jahres 1831 enthält außerdem die Zahlen der Pferde und Zugochsen in verschiedenen Dörfern des heutigen Langenhagens. Im folgenden Schaubild sind deutliche Unterschiede zwischen den Ortsteilen Krähenwinkel und Kircher Bauerschaft und Langenforth sowie den Einzeldörfern Brink und Kaltenweide abzulesen.

In Brink, Krähenwinkel und besonders Kaltenweide waren mehr Pferde verfügbar als in der Kircher Bauerschaft oder Langenforth. In Kaltenweide hatten sogar Kleinkötner zwei Zugpferde im Stall. Dieser scheinbare Luxus ist leicht zu erklären. Aus Kaltenweide wurde nämlich Torf nach Hannover transportiert, insbesondere aus dem „herrschaftlichen Moor“ zum Schloss in Herrenhausen. Torfverkauf und zusätzliche Fuhren für die Herrschaft brachten Geld ein, das wiederum die Haltung von Pferden bezahlt machte. Die zehn bis sechzehn Morgen Ackerfläche pro Zugtier zeigen, dass mehr Pferde auch nicht nötig waren. Nach Berechnungen aus der Zeit um 1830 brauchte man für 30 Morgen Acker entweder ein Pferd oder zwei Zugochsen. Zur Erklärung: Zugochsen waren wesentlich langsamer als ein Pferd, deshalb konnte ein Pferdegespann dieselbe Fläche bearbeiten wie zwei Ochsengespanne.

Dieser Holzschnitt von Jost Amman zeigt Bauern im 16. Jahrhundert bei der Feldarbeit. Starke Ochsen ziehen den schweren Räderpflug.

Der Egge dahinter sind zwei Pferden vorgespannt, die von einem quer sitzenden Reiter geleitet werden. Der Herr im Hintergrund sitzt im Reitsitz. Ammann zeigt: hier der „dumme“ Bauer, dort der adelige Herr.

Arbeitspferde

Im bäuerlichen Langenhagen, dessen Dauer man von der ersten Ansiedlung getrost bis zum Zweiten Weltkrieg ansetzen kann, dienten Pferde überwiegend als angespannte Arbeitspferde. Noch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg waren Traktoren keineswegs auf jedem Feld im Einsatz. Das letzte Arbeitspferd auf unserem Hof – ein Hannoveraner Halbblut namens „Tante“ – wurde 1968 zum Voltigierpferd „umgeschult“. Da diente die brave Stute allerdings schon einige Jahre überwiegend als Freizeitpferd vor der Kutsche oder unter dem Sattel.

Heuernte um 1900: zwei Pferde ziehen den Wagen, vier Männer laden auf, zwei Frauen harken das Heu, zwei Damen posieren.

Wie oben angeführt, bevorzugten Bauern Ochsen für schwere Feldarbeit bis zur frühen Neuzeit. In Langenhagen richtete man sich auch nach dem Dreißigjährigen Krieg meist mit beiden Zugtieren ein. Erst im 19. Jahrhundert verschwanden Zugochsen von den Höfen. Arbeitspferde waren im Lauf der Jahrhunderte immer größer und stärker geworden, weil man sie entsprechend züchtete. Der Vorteil der Ochsen schwand.

Pferde im „Spanndienst“

Die in Langenhagen ansässigen Bauern wurden – wie oben angesprochen - einst als Vollmeier, Halbmeier, Groß- und Kleinkötner sowie Brinksitzer sozial und nach Größe ihrer Höfe unterschieden. Der Besitz an Pferden war dabei wesentlich. Die Vollmeier bzw. Vollspänner waren seit dem frühen Mittelalter verpflichtet, ihrem Grundherrn mit einem „vollen“ Gespann Frondienste zu leisten. Diese in der Regel nicht zeitlich eingeschränkten Dienste konnten aus den verschiedensten Anlässen angefordert werden. In den überlieferten Langenhagener Erbregistern aus den Jahren 1612, 1634 und 1660 waren sie z. T. im Einzelnen verzeichnet. Amtsschreiber Wyneken kam um 1750 in dieser Sache zu folgendem Urteil:

„Was die Dienste anlanget, so sind solche in Vergleichung anderer benachbarter Ämter sehr erträglich, indem zum Exempel ein Vollmeyer überhaubt järlich nur 6 ordinaire Spanndienst- und 3 Handdiensttage, an extraordinairen Diensten aber etwann 12 Tage behuf Anfahrung des herrschaftlichen Torfes und noch letztere gegen Erlegung 10 gr und 12 gr Fahrlohn zu verrichten, auch einige Burgveste, Wegebeßerungen und Kriegerfuhren zu übernehmen hat.“

Die betroffenen Bauern wussten sicher, dass sie in Langenhagen besser gestellt waren, als Bauern unter anderen Rechtsverhältnissen in der weiteren Umgebung. Dennoch war ihnen diese angeblich „erträgliche“ zusätzliche Belastung ihrer Pferde gewiss ein Dorn im Auge. Nur bei den „extraordinairen Diensten“ für Geld mochte der eine oder andere den Fuhrlohn als angenehmes Zubrot aufgefasst haben.

Die o. a. Einteilung der Höfe nach ihrer Größe fand auch in der Besteuerung der Bauern ihren Niederschlag. So in einem Rezess des Herzogs Friedrich Ulrich aus dem Jahr 1618:

Von Gottes Gnaden, Wir Friedrich Ulrich, Hertzog zu Braunschweig und Lüneburg Thun hiermit zu Kund und zu Wißen …. ein modum collectandi (1614) Bestätigung, daß vom itzigen Michaelis 1618.

… von den Interessen der Voll-Meyer item ein Leibzucht=Hauß in das ein Reichsthaler in specie, von Schaaf-Meistern, Müllern, Krügern, Kramern, Haus-Tändlern, Schmieden und anderen Handtwerkern und die sonsten negationes und Handlungen bey ihren Häusern haben, ein Reichsthaler in specie, von jeglichem Halbspänner oder Halbmeyer auch Großköthner so eigen Spannwerk haben drey viertel Reichsthaler in specie, von kleinen Köthnern ohn Spannwerk und bringsitzern so eigen Hauß und Scheuren haben einen halben Reichsthaler in specie, von Häußlingen, so anderen beym Feuer sitzen ein viertel Reichsthaler in specie.

Danach ist dann, das was jeglicher an Vieh hat von jeglichem Haubt Rind=Viehe so jährig und darüber drei Mgr, von jeglichem Schweine ein halb Jahr alt und darüber ein Mgr, dann ferner von jedem Morgen Land, als von Erb-Land vier Mgr, Lehn-Land drey Mgr, Wiesen oder Grasland zwey Mgr, Zins- oder Meyer-Land 1 Mgr, und dieses also zu verstehen, wer solches unter dem Pfluge hat und gebrauchet. Pastoren und Küster bleiben ihre Wohn- und Pfarr-Häuser …. auch ihr darin habendes notdürftiges Viehe und der von altershero darbey gebrauchte Landerey-Vermögen oder Wiesen … frey und unbelastet. Von der Länderey und Gütern aber so darbey in der Landschaft-Distribution gewiesen und etwa den meyern abgenommen oder sonsten Hauß, Hütte und Güter, so durch handt Pfand- oder Pachtweise an sich gebracht, oder hiefort an sich bringen würde, davon sollen sie gleich anderen ihren Nachbarn contribuieren.1

Die Unterscheidung der Bauernklassen betraf demnach außer der Steuerlast vor allem die den Bauern auferlegten Spanndienste. Vollspänner mussten zwei ggf. sogar vier Pferde für Dienste für ihre Gutsherren anspannen. Halbspänner bzw. Halbmeier stellten meist nur ein Pferd. Bei Großkötnern waren häufig ebenfalls Pferde vorhanden, die dann auch zu Dienstleistungen herangezogen wurden. Interessant ist, dass nur Kühe und Schweine besteuert wurden, Pferde dagegen nicht. Insofern herrschte ein gewisses Maß an Gerechtigkeit, weil die Pferde ja ohnehin im Spann Leistungen für den Grundherrn erbrachten.

Kleinkötner und Brinksitzer besaßen in der Regel keine Pferde. Ihnen fielen die Handdienste zur Last. Wenn solche Kleinbauern ihre Felder bestellen wollten, mussten sie auf Ochsen oder gar Milchkühe zurückgreifen. Manchmal half auch der Nachbar mit seinem Gespann aus.

Die allgemein verhassten bäuerlichen Dienstpflichten waren eine wesentliche Belastung der Landwirtschaft. Erst im 19. Jahrhundert konnten sie durch Geldzahlungen abgelöst werden. Im Rahmen dieser Betrachtung kann darauf jedoch nur am Rande eingegangen werden.

Zugpferde, Holzschnitt (Jost Amman?) aus Caius Plinius II.

„Von Natur, Art und Eigenschaften aller Creaturen“ im Verlag Jost Feyerabend, Frankfurt, 1583

Wir erfahren aus noch vorhandenen Quellen zu den Spanndiensten nebenbei etwas über damalige soziale Verhältnisse. In den Jahren 1823 bis 1830 baute man eine Chaussee auf der Trasse der heutigen Walsroder Straße. Eine zweite führte auf der Linie der heutigen B6. Für diesen Bau waren die Bauern des Amts Langenhagen spannpflichtig. Deshalb hatte Ortsvorsteher Kuhlmann 1826 die Zahl der vorhandenen Arbeitstiere im Dorf Langenhagen der Behörde mitgeteilt. Dieses Verzeichnis wurde wegen Beschwerde des Zolleinnehmers Gotthard Eickesi erstellt, der wie seine Nachbarn nur zwei Pferde stellen wollte, obgleich er vier besaß.

Hier sein Beschwerdebrief, man kann ihn durchaus als Erpressungsversuch ansehen:

Sehr geehrter Herr Kuhlmann

wegen der Spanndienste an der Chaussee wird ihm bekannt sein, daß mir drei Pferde angesetzt worden sind, und meinem Nachbarn sind gar keine Ochsen angeschrieben worden, als bloß zwey Pferde.

Ich ersuche Sie darum, mir das dritte Pferdt abzusetzen, und mit meinem Nachbarn gleich zu machen. Ich möchte nicht gern der Wegebau-Commission die Augen öffnen und ein Verzeichniß überreichen, was jeder Haus-Wirth an Pferden und Ochsen hat. In Erwartung der Erfüllung meiner Bitte verharre ich

Ergebenst

Langenhagen 16 ten Octbr. 1826G. Eicke

Kuhlmann ging darauf anscheinend nicht ein. Eicke musste sich alsbald höheren Orts beschwert haben, denn kurz darauf forderte die Hannoversche Landdrostei als zuständige Behörde Bericht des Herrn Amtmann. Dieser antwortete:

An Königliche Landdrostei

… überreiche Aufstellung der Hand und Spanndienste …

Durch eine … wider die Gemeine Kircher Bauerschaft von deren Einwohner Gotthard Eicke eingebrachte Denunciation hat sich ein Hinweis ergeben, daß viele Hauswirthe auch ihre Ochsen mit vorzuspannen pflegen.

Diese Ochsen werden zum Verkauf auf den Märkten gehalten und nun öfters um den Pferden eine Erleichterung zu verschaffen mit zum Ackerbau gebraucht.

Da unseres unvorgreiflichen Dafürhaltens der Verordnung nach nur die principaliter zum Ackerbau gehalten werdenden Ochsen zu Spanndiensten berechnet werden sollen, so haben wir sub spe rat. selbige bevor Königliche Landdrostei uns desfalls mit einer Bescheidung zu verfahren beliebt, um so weniger in die Listen aufgenommen, als solche bisher frei gewesen, die Gemeine resolviert, dann die Ochsen abschaffen zu wollen und nicht zu bezweifeln, daß auch in den anderen Ortschaften ähnliche Verhältniße in Hinsicht der dort befindlichen Ochsen vorhanden sind.

Müller

angeschlossen:

Verzeichnis der Pferde und Zug-Ochsen in der Kircher Bauerschaft,

wie solche ein jeder selbst angegeben: