11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Manhattan

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

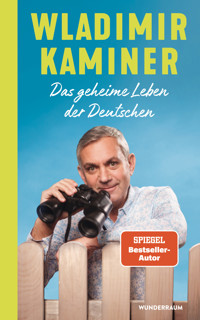

Nichts ist so fremd wie die eigene Heimat, nichts so exotisch wie die deutsche Provinz ...

Furchtlos durchstreift ein Mann mit einer schwarzen Aktentasche voller Geschichten unter dem Arm die entlegensten Winkel des Landes. Seine Reisen führen ihn nach Weikersheim und Sömmerda, nach Rotenburg an der Wümme oder in das geheimnisumwitterte Waldbröl, dessen Name kein Sterblicher je vernommen hat. Und in Dutzende weiterer Orte, von denen uns ebenfalls nie eine Kunde erreicht hätte, gäbe es nicht ihn: Wladimir Kaminer. Als Forscher und Geschichtenerzähler ist er viele Bahnstationen von Berlin entfernt quer durch die deutsche Provinz unterwegs. Mit klarem Blick, einem unverwüstlichen Sinn für Humor und mit viel Poesie nimmt er sich dieser exotischen Regionen an. Seine Geschichten sind voller unvergesslicher Details und universeller Wahrheiten des menschlichen Daseins. Da ist die Autogrammkarte von Roberto Blanco, die seit Anbeginn der Zeit in jedem Hotel hängt, nur das harmloseste Beispiel der aberwitzigen Sitten und Abgründe deutscher Kleinstädte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 231

Veröffentlichungsjahr: 2003

Ähnliche

Wladimir Kaminer

Mein deutsches Dschungelbuch

Roman

Copyright

erscheinen in der Verlagsgruppe Random House

Copyright © 2003 by Wladimir Kaminer

Copyright © dieser Ausgabe 2003 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

ISBN 3-89480-163-8

Inhaltsverzeichnis

VorwortQuittenschnaps (Weikersheim)Marx (Chemnitz)From Tübingen to Böblingen with love Japaner (Rothenburg ob der Tauber) Hauptmann (Hiddensee) Eulenspiegel (Mölln) Buddhistenhühner (Oldenburg – Rostock – Hamburg) Käppchen (Halle) Nachdenklich am Deutschen Eck (Koblenz) Bratenfett (Kaiserslautern) Untergründler( Oberhausen) Kartoffelsuppe (Von Aachen nach Naumburg) Schweinebraten (Sinsheim) Flora und Fauna in Brandenburg Muckefuck (Essen, Hagen, Grevenbroich) Schnecken mit und ohne Haus (Regenstauf) Wodka Sekt (Rathenow) Fulda-Mission (Fulda) Lesen-Lesen in Baden-Baden Treppe ins Nichts(Kassel – Schwerin – Erfurt – Vellmar) Das Ende der Geographie (Waldbröl) Fjorde (Kiel – Osnabrück – Northeim) Kochtöpfe (Quedlinburg) Doppelstadt (München) Schweinekäse (Potsdam) Messe (Frankfurt) Mit dem Fahrstuhl unterwegs (Marburg) Krokodil-Steaks (Sömmerda) Bundeskanzleramt (Berlin) Donauwalzer (Sindelfingen) Winterbock (Wiesloch) Würstchen (Nürnberg) Kohl und Pinkel (Harpstedt) Beruhigungsmittel (Dormagen und Meinerzhagen) Der Krieg (Heidelberg) Halber Russe (Regensburg) Dicke Sterne (Weimarer Salon) Hegel (Münster, Bonn, Ende) Über das Buch Über den AutorCopyright

Vorwort

Die ersten zehn Jahre in der Bundesrepublik verbrachte ich in Berlin. Und jedes Mal, wenn wir mit Freunden in der Kneipe saßen und über Deutschland redeten, wollte mir keiner zuhören: »Du kennst dieses Land doch überhaupt nicht, Berlin ist nicht Deutschland, und der Prenzlauer Berg erst recht nicht. Du hast keine Ahnung, was hier wirklich los ist«, meinten sie.

»Was ist denn der Prenzlauer Berg, wenn er nicht Deutschland ist?«, fragte ich.

»Ein Schwabenland im Herzen Europas«, »ein Künstlernest«, »des Deutschen inneres Exil«, »das Russendorf«, meinten meine deutschen Freunde und lachten.

Ich hatte damals keine große Lust, in die Provinz zu fahren. In der Millionenstadt Moskau aufgewachsen, später in die Millionenstadt Berlin gezogen, hielt ich nicht viel von einem »glücklichen Dasein auf dem Land«. Der Alltag in einer Kleinstadt, wo alle einander kennen, alle gleichzeitig ins Bett gehen, gleichzeitig aufstehen und wo der Briefträger mit seinem Vornamen begrüßt wird, kam mir gruselig vor. In Russland war ich immer davon überzeugt gewesen, dass alle meine Landsleute nur einen Traum hatten, nämlich nach Moskau zu ziehen. Gott sei Dank schaffte das nicht jeder – nur jeder Zehnte. In Deutschland stellte ich mir die Situation ähnlich vor. In der Provinz würden wahrscheinlich nur diejenigen leben, die aus finanziellen, privaten oder gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage waren, nach Berlin oder München zu ziehen, dachte ich naiv.

Vor drei Jahren, als ich mein erstes Buch »Russendisko« herausbrachte, bekam ich die Gelegenheit, den Großraum Deutschland näher kennen zu lernen, weil mich nacheinander Hunderte von Buchläden, Kulturhäusern, Theatern und ländlichen Clubs zu einer Lesung einluden. Ich fuhr nach Langen und Wellmar, nach Weinberg, Waldbröl, Halberstadt und Hamm und las vor kleinem Publikum. Selbst meine deutschen Freunde wussten nicht immer, wo diese Orte lagen. Ich dagegen wurde zu einem Deutschland-Experten.

»Also Arnsberg, das ist im Süden von Nordrhein Westfalen, ungefähr 40 Kilometer von Dortmund Richtung Süd-Ost!«, berichtete ich beispielsweise meinen Freunden.

Meine Meinung über die Provinz hat sich dabei mit der Zeit gründlich geändert. Inzwischen weiß ich, dass die Menschen sich überall gerne aufhalten, ihren Wohnsitz, wo immer er auch ist, über alles lieben und sich ein glückliches Leben woanders gar nicht vorstellen können.

Im schlimmsten Provinz-Alptraum würde ihnen nicht einfallen, nach Berlin oder München auszuweichen.

Auf meinen Lesereisen wurde ich überall freundlich empfangen und neugierig aufgenommen, doch unsere hauptstädtische »Russendisko« war bald nirgendwo eine Überraschung mehr. Selbst in der tiefsten Provinz hatten die Omas und Opas schon die Nase voll von Russendiskos. Meine Landsleute, die es in jedem kleinen deutschen Dorf mittlerweile gibt, haben mir nahezu überall den Überraschungseffekt versaut. Wohin ich blickte, fand ich Russen und Russendiskos – an den gottverlassensten Orten. Trotzdem pendelte ich weiter durch Deutschland, und lernte jeden Tag neue Leute und bisher unbekannte Orte kennen. Das Land war voller Geschichten. Mir wurde klar, es war an der Zeit, ein neues Buch zu schreiben. Nicht irgendeines, sondern ein Buch über die deutsche Provinz. Also fing ich an, mir Notizen für ein »Deutsches Dschungelbuch« zu machen. Die ICEs und Interregios wurden zu meinem wichtigsten Arbeitsplatz. Bald wusste ich in allen Zügen, wo das beste Abteil zum Schreiben war. Die unzähligen Hotelzimmer wurden zu meinem zweiten Zuhause. Hier ging ich nachts noch einmal die krakeligen Notizen durch.

Es war kein leichter Job. Unvorbereitet, ohne jegliches geographische und historische Wissen und nur wenig dialektgeschult tourte ich landauf, landab. Je länger ich unterwegs war, umso größer wurde meine Unkenntnis. Das deutsche Bild zerfiel in Tausende kleiner Puzzleteile. Wenn ich, was vorkam, mehr als sieben Orte an einem Stück abklapperte und so jeden Tag in einem neuen Dorf landete, verlor ich oft gänzlich den Sinn für Realität und fühlte mich wie ein Astronaut, der sein Raumschiff nicht mehr im Griff hat. Alles rauschte an mir vorbei, unzählige Wohneinheiten mit eigenartigen Sitten, Vorlieben und Macken, eigenen Helden und Verbrechern. Mal erkannte ich eine Landschaft plötzlich wieder, mal wusste ich überhaupt nicht mehr, wo ich war. Abends bei den Lesungen brachte ich die Namen der Orte durcheinander.

»Ich bin zum ersten Mal in Nordhorn«, begann ich.

»Aber Sie sind gar nicht in Nordhorn, Sie sind in Nordheim«, konterte das Publikum.

Egal, dachte ich, entschuldigte mich und las meine Geschichten vor. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich, die Fragen dagegen fast immer die gleichen:

»Wie haben Sie unsere Sprache gelernt?«, wunderte sich das Publikum.

»Haben Sie nicht Heimweh?«, »Träumen Sie auf Deutsch oder auf Russisch?«, »Wie gefällt es Ihnen hier bei uns in Deutschland?«

Je kleiner der Ort, umso überzeugter waren die Bewohner, dass sie im einzig wahren Deutschland lebten. Aber zwanzig Kilometer weiter sah dieses Deutschland schon ganz anders aus.

Ich schrieb an meinem Buch weiter, suchte nach typischen Merkmalen, nach Allgemeinheiten und geistigen Knotenpunkten, die dieses Land zusammenhielten. Das, was ich fand, war oft skurril, manchmal erstaunlich und natürlich immer sehr subjektiv. Ich erinnerte mich in diesem Zusammenhang an die Tagebücher des russischen Schriftstellers von Wisin. Er hatte die Neigung, aus realen Erlebnissen falsche Schlussfolgerungen zu ziehen. Als er vor rund hundert Jahren mit der ersten deutschen Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth fuhr, sah er, wie in seinem Waggon eine große rothaarige Dame einen Jungen beschimpfte und ihn an den Ohren zog. Der Junge schrie vor Schmerz, aber ein Mann, der neben dem Schriftsteller saß, hob nicht einmal den Kopf. Er las konzentriert weiter in seiner Zeitung.

»Die deutschen Frauen haben rote Haare und schlagen gern ihre Kinder«, schrieb der russische Reisende später in sein Tagebuch, »die Männer haben eine Glatze, sie sind ruhig und lesen leidenschaftlich gerne Zeitung.«

Trotz vieler Zweifel wurde mein »Dschungelbuch« immer dicker. Zu Hause im Prenzlauer Berg las ich diese Geschichten meinen Freunden, Kollegen und Nachbarn vor.

»Genau so habe ich mir Bitterfeld immer vorgestellt«, sagte der eine.

»Also Sinsheim habe ich eigentlich ganz anders in Erinnerung«, bemerkte ein anderer.

»Wieso hast du gar nichts über Dinslaken geschrieben? Da komme ich nämlich her!«, fragte ein Dritter.

Sie hörten aber weiter zu, lachten und schüttelten die Köpfe: »Das ist zu skurril, das kann doch nicht wahr sein, das gibt es nirgendwo. Das ist nicht Deutschland, was du da beschreibst.«

Einige wenige haben ihren Heimatort in diesen Geschichten aber doch wieder erkannt, was mich wiederum ermutigte, dieses vorliegende Dschungelbuch zu Ende zu schreiben, obwohl es gar kein Ende haben kann.

Quittenschnaps (Weikersheim)

Die Justizvollzugsanstalt Straubing feierte ihr hundertjähriges Bestehen. Eine umfangreiche Ausstellung im Keller der Stadtbibliothek zeigte die beeindruckende Entwicklung, wie aus einem primitiven Zuchthaus ein moderner bayerischer Strafvollzug wurde. Zur Eröffnung der Ausstellung sollten der bayerische Justizminister sowie alle noch lebenden ehemaligen Mitarbeiter des Knasts eingeladen werden. Ich sehe mir zu Hause oft neue Horrorfilme auf Video an und wäre gerne zu dieser Veranstaltung gegangen, konnte aber nicht: Ich musste weiter nach Weikersheim fahren.

Im Straubinger Hotel hatte ich mehrmals versucht, ein Weikersheim auf der Karte zu finden. Vergeblich. Wahrscheinlich war meine Karte zu ungenau und Weikersheim zu klein, oder ich zu ungebildet und ungeduldig. Am Bahnhof fragte ich die Fahrkartenverkäuferin nach einer günstigen Zugverbindung und war überrascht von dem vielfältigem Angebot: Ich konnte nach Weikersheim über Platting, über Nürnberg und Crailsheim fahren, aber auch über Regensburg, Würzburg, Elpersheim und Lauda. Alle diese Städte waren mir unbekannt, ihre Namen klangen für mich wie die Namen verschiedener Käsesorten, zum Sonderpreis in einer Tüte zusammengepackt. Also fuhr ich einfach los – mit dem Regionalexpress durch die süddeutsche Pampa.

Draußen hatte es mindestens dreißig Grad, die Sonne knallte durch die Fenster, keine einzige Wolke weit und breit. Am Grailsheimer Bahnhof im Busch verkaufte ein alter Indianer Pommes mit Ketchup und Coca-Cola. Nach und nach verließen alle Einheimischen den Zug, bis ich allein im Waggon blieb und unruhig wurde. Die Abstände zwischen den Stationen wurden immer kürzer, die Ansagen immer undeutlicher. Alle zwei Minuten hielt der Zug an irgendeinem kleinen, manchmal überhaupt nicht erkennbaren Bahnhof. Ich steckte den Kopf aus dem Fenster und suchte vergeblich nach einem Schild mit dem Namen des Städtchens. Der Lokomotivführer sagte zwar die Stationen durch die Lautsprechanlage an, trotzdem verlor ich die Orientierung. Entweder sprach er einen mir nicht zugänglichen Dialekt, oder er kaute jedes Mal an einer Maultasche – ich konnte jedenfalls kein Wort verstehen. Alles aus seinem Munde klang wie »Schuschihein« für mich. Laut Fahrplan sollten wir Weikersheim schon längst erreicht haben. Es hätte aber sein können, dass wir zu spät bzw. zu früh dran waren. Nach drei weiteren »Schuschihein« beschloss ich, einfach auszusteigen. Der Zug fuhr immer schneller, er hielt jetzt nur noch für Sekunden und raste sofort weiter – von einem »Schuschihein« zum nächsten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich im falschem Schuschihein ausstieg, war groß, trotzdem sprang ich beim nächsten Halt raus. Und tatsächlich war ich eine Station zu früh ausgestiegen. Doch Weikersheim war nahe. Ich konnte den Ort sogar schon sehen.

»Noch zwei, maximal drei Kilometer durchs liebliche Taubertal, immer der Romantischen Straße entlang, wenn Sie so geradeaus gehen, dann sehen Sie bald das Weikersheimer Schloss«, erklärte mir eine freundliche Einheimische. Ich ging also zu Fuß an der Romantischen Straße entlang, die eigentlich die Funktion einer Autobahn hier in der Gegend hatte und deswegen für Spaziergänge völlig ungeeignet war. Ich versuchte dabei, die Eisenbahngeleise im Auge zu behalten, aber irgendwann führte die Romantische Straße nach rechts, und die Eisenbahnlinie bog links ab, und vor mir lag Weikersheim in seiner ganzen Schönheit. Doch ein kleines und vollkommen unüberbrückbares Flüsschen trennte uns. Ich blieb am Ufer stehen und fing an, mich selbst zu trösten: Ach, bleib cool, in Deutschland kann man sich nicht verlaufen. Aber dann drohte ich doch mit der Faust in Richtung Schloss. Hier ging es ums Prinzip. Wenn es sein muss, schwimme ich einfach rüber, dachte ich. Da klingelte plötzlich mein Handy:

»Wo stecken Sie, Herr Kaminer, sind Sie schon in Weikersheim angekommen? Wir machen uns bereits Sorgen um Sie.«

Das war Renate, die lokale Veranstalterin, die mich nach Weikersheim eingeladen hatte.

»Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen«, beruhigte ich sie. »Ich bin zufällig am falschen Heim ausgestiegen und stehe jetzt hier unten am Fluss. Aber auf der anderen Seite kann ich Weikersheim bereits ganz deutlich sehen. Leider gibt es hier keine Brücke, aber das macht nichts, ich rauche schnell meine letzte Zigarette zu Ende und schwimme zu Ihnen rüber.«

»Von welchem Fluss reden Sie eigentlich?«, wunderte sich Renate. »Wir haben hier weit und breit keinen Fluss. Meinen Sie vielleicht den Sumpf? Da gehen Sie besser nicht ins Wasser, beschreiben Sie mir lieber, was Sie sehen, ich komme und hole Sie mit dem Auto ab.«

Ich drehte mich um. Beschreiben? Wie sollte man das beschreiben? Ich stand an einer grünen Wiese vor einem Sumpf, links war die Autobahn, rechts waren Büsche. Oben knallte die Sonne, unten wuchs Gras.

»Das ist so ziemlich alles, was ich Ihnen hier beschreiben kann«, stotterte ich.

»Alles klar, ich weiß jetzt, wo Sie sind. Bleiben Sie bitte dort«, sagte Renate und legte auf. Fünf Minuten später saß ich bereits in ihrem Volkswagen.

»Zu Fuß wären Sie nie bei uns angekommen«, lachte sie.

Renate und ihr Mann Norbert, der Leiter des kleinsten Kulturamts Deutschlands, bewohnten ein altes Steinhaus, in dem sich früher eine Schnapsbrennerei befand. Um meine Ankunft zu feiern und mich vom Stress der Anreise zu erholen, holte Renate einige Flaschen selbst gebrannten Quittenschnaps aus dem Keller. Wir stießen an.

»Die meisten Bewohner von Weikersheim sind Weinbauern, auch ich. Die Veranstaltungen unseres Kulturklubs mache ich nebenbei«, erzählte mir Renate.

Als sich ihr Großvater kurz nach Beginn des Krieges in der Schweiz versteckte, musste ihr Vater, damals ein vierzehnjähriger Junge, den Weinberg allein bestellen.

Zur Armee wurde er nicht einberufen, weil er sehr schwach und klein aussah. 1945 kamen die Amerikaner in das Städtchen und enteigneten als Erstes alle Schnaps- und Weinvorräte der Bewohner. Selbst gebrannter Schnaps galt als Kriegstrophäe und durfte nun von den Siegern genossen werden. Niemand leistete Widerstand, nur der kleine Junge, der Vater von Renate: Er versteckte seinen kompletten Weinjahrgang im Keller und tat so, als hätte er nicht eine Flasche. Und die Amerikaner glaubten ihm, weil er eben so klein war und gar nicht nach Alkohol roch. Sie tranken alles aus und zogen weiter zum nächsten Schnapsdorf. So blieb der zukünftige Vater von Renate der Einzige in der Gegend, der noch Wein des Jahrgangs 1944 besaß. Die Bewohner des Städtchens standen bei ihm Schlange. Schnaps und Wein zählten dort seit Urzeiten zu den Grundnahrungsmitteln. Als dann die Währungsreform kam, verkaufte der Vater von Renate seine letzten Vorräte schnell gegen die neue D-Mark und wurde so zum reichsten Weinbauern der Stadt. Von diesem Geld baute er sich ein großes Steinhaus, in dem Renates Familie noch heute lebt.

»Wenn Sie wollen, können Sie auch länger bei uns bleiben«, meinte die freundliche Gastgeberin abends, als wir nach der Lesung im Klub noch auf der Gasse vor ihrem Haus saßen. Die Sterne waren so groß, der Himmel so nah. Je mehr ich trank, umso mehr gefiel es mir in Weikersheim: nette Menschen, eine liebliche Landschaft, eine schöne, aber stabile Architektur… Ich war froh, dass die Amerikaner damals den Wein nicht gefunden hatten. Vielleicht sollte ich einfach hier bleiben. Und in Ruhe einen Quittenschnaps-Roman schreiben. Dieses Getränk eroberte mein Herz schnell. Wahrscheinlich würde ich einen solchen Roman nie zu Ende schreiben. Um der Versuchung zu entkommen, verließ ich gleich am nächsten Tag die freundliche Familie von Renate. Vier lange, dünne Schnapsflaschen, sorgfältig in Zeitungspapier eingewickelt, lagen in meiner schwarzen Vorlese-Tasche. Damit hat man vor nichts mehr Angst.

Marx (Chemnitz)

Von der Existenz dieser Stadt habe ich aus einem russischen Lied erfahren. Mitte der Neunzigerjahre entdeckten die russischen Musiker auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten die deutsche Sprache. Viele große und kleine Rammsteine rollten über die Bühnen, die Musiker und die Fans fanden Deutsch aggressiv, punkig und politisch. Noch heute stehen die Rammstein-Lieder ganz oben auf der russischen Hitliste. Auf dem patriotischen Wettbewerb »Das beste Lied über Moskau«, der vom Moskauer Bürgermeister organisiert und gesponsert wurde, sorgte bereits 1996 die Punkband Roter Schimmel für viel Rummel, als sie mit einer verrammsteinerten Cover-Version eines Songs der deutschen Popband Dschingis Khan auftraten:

Moskau, Moskau,

schmeiß die Gläser an die Wand,

Russland ist ein schönes Land,

ho ho ho ho ho…

Bald wuchs auch unter intelligenten Rockmusikern das Interesse an der deutschen Sprache. So schrieb der Sänger der Band Megapolis eine traurige Rockballade mit dem Titel »Karl Marx lebt«, in der es heißt:

Und jedes Mal bei Vollmond

verlässt er seinen Sarg

und fliegt und schimpft und stöhnt

durch seine Heimat Karl-Marx-Stadt,

Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt,

das ist die Stadt der roten Blumen,

Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt,

aber ich mag nur weiß.

Einige gebildete Kollegen, die ebenfalls Deutsch können, wiesen den Sänger darauf hin, dass Karl Marx Stadt nicht die Heimat von Marx gewesen sei, und außerdem hätte man sie längst in Chemnitz zurückbenannt. Sie bezweifelten sogar, dass der wirkliche Karl Marx jemals in Sachsen gewesen war. Der Sänger von Megapolis erwiderte nur, das sei ihm doch scheißegal. Jahre später fand ich Chemnitz auf meinem Reiseplan: zwischen Magdeburg und Erfurt. Es ging um eine Lesereise durch die neuen Bundesländer. Jetzt werde ich endlich erfahren, was es mit Marx und Chemnitz wirklich auf sich hat, dachte ich.

Die gesamte Stadt war in Aufruhr, als ich ankam: An dem Tag begann in Chemnitz gerade der Deutsche Gartenzwerg-Kongress. Die Gegend zu Füßen des Erzgebirges gilt als die eigentliche Heimat der Gartenzwerge, erfuhr ich aus der regionalen Zeitung Freie Presse. Mehrere Hundert Teilnehmer wollten in Chemnitz eine Woche lang unter dem Motto »Gartenzwerge aller Länder vereinigt euch«über ihre Tonfiguren-Probleme diskutieren.

»Mit wem wollen sich die deutschen Zwerge denn vereinigen?«, fragte ich meine Gastgeber, zwei nette Buchhändlerinnen. Ich hatte außer in Deutschland noch nirgendwo Gartenzwerge gesehen. Bei uns in Russland heißen sie zum Beispiel Vogelscheuchen und sehen auch ganz anders aus. Ich zweifelte an der Ernsthaftigkeit dieses Kongresses. Die Buchhändlerinnen meinten jedoch, das Ganze würde überhaupt nicht zum Spaß veranstaltet, sondern sei noch ernster als der Kölner Karneval und hätte einen politischen Hintergrund.

»Also lieber nicht den Gartenzwergmenschen über den Weg laufen, wenn Sie abends in der Stadt spazieren gehen«, meinten sie.

Auch über Karl Marx haben sie mich dann aufgeklärt. Obwohl viele bedeutende Persönlichkeiten zu ihren Lebzeiten und auch später die Stadt besuchten – Goethe, Schiller, Wilhelm Pieck, Erich Honecker –, sollte sie ausgerechnet ab 1953 Marx’ Namen tragen, obwohl dieser auf seinen Europareisen stets einen großen Bogen um Chemnitz gemacht hatte und ihm nicht einmal nahe gekommen war. In der DDR hatte Chemnitz jedoch den Status einer Vorzeige-Arbeiterstadt: Es verfügte bereits seit 1810 über Textil- und Maschinenbaufabriken und auch über eine starke, zudem marxistisch orientierte Arbeiterbewegung – noch vor Marx. Mit der Wende wurden die meisten Betriebe abgewickelt, die Arbeiter nach Hause geschickt, eine neue Ordnung kam in die Stadt: die der kultivierten Armut. Das Arbeitsamt ist seitdem fast an jeder Kreuzung ausgeschildert. Nur ein großer Kopf von Karl Marx erinnert noch an die alten Zeiten.

Die Chemnitzer lieben den Metall-Kopf nach wie vor. Als die anderen ostdeutschen Städte in Eile versuchten, sich von den sozialistischen Merkmalen der alten Zeit loszusagen, gab es in Chemnitz keine solche Diskussion. Ob man den Kopf lieber abreißen solle, stand nie zur Debatte.

»Mit diesem Denkmal sind viele unserer Kindheitserinnerungen verbunden«, erzählten mir meine Gastgeber. Welche Art Erinnerungen das waren, wollten sie mir jedoch nicht sagen. Sind sie als Kinder im Winter auf Marx hochgeklettert? Saßen sie im Sommer mit den Jungs im Schatten seines Bartes? Ich wollte mir den Kopf aus der Nähe ansehen und ging nach der Lesung dorthin.

Die Straßen waren leer, es war kalt und regnete. Vor dem Marx-Denkmal standen drei angetrunkene Männer mit roten Zipfelmützen, wahrscheinlich waren sie vom Gartenzwerg-Kongress. Der eine pinkelte, seine zwei Freunde hielten sich an Marx fest. Ich betrachtete die Plastik genauer. Es war ein sehr großer Kopf, viel größer als unsere in der Sowjetunion, und er kuckte auch anders. Bei uns hatten die Marx-Köpfe immer einen ergreifenden, geradezu raubgierigen Blick, mit Falten auf der Stirn und Augen, die wilde Entschlossenheit ausstrahlten. Unsere Köpfe wollten die Welt verändern, und wehe jemand stellte sich ihnen dabei in den Weg.

Der Chemnitzer Kopf sah mit seinem üppigen Backenbart viel harmloser aus. Wie ein riesiger Gartenzwerg ragte er aus der Erde. Links und rechts von ihm leuchteten die Werbewände von McDonalds und einem »Matratzenparadies«. Sie warfen Lichtschatten auf sein Gesicht, und manchmal konnte man so etwas wie ein müdes Lächeln erkennen.

»Uwe, du Pissbeutel, zieh die verdammte Hose an! Wir können doch nicht die ganze Nacht hier stehen!«, rief einer der drei Gartenzwergforscher seinem Freund zu.

Was hätte der Kopf bloß gesagt, wenn er sprechen könnte?, überlegte ich. Bestimmt irgendetwas Weises und Optimistisches: »Macht euch keine Sorgen Jungs«, hätte er gesagt, »ihr werdet euer Glück schon finden, alles wird gut.«

From Tübingen to Böblingen with love

Die Lieblingsbeschäftigung vieler Taxifahrer in Deutschland ist es, über das Wetter zu schimpfen. Der Sommer war zu regnerisch, beschweren sie sich, einen richtigen Herbst gab es auch seit zwanzig Jahren nicht mehr, vom Winter schon ganz zu schweigen. Nur gottverdammte Zwischenwetter das ganze Jahr über, so schimpfen die Taxifahrer. Und oft haben sie damit Recht.