12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

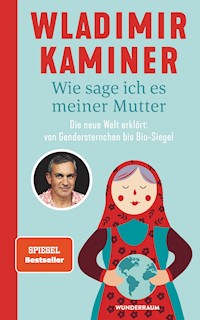

- Herausgeber: Wunderraum

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Kaum ein deutscher Schriftsteller kennt sich besser mit der russischen Literatur aus als Wladimir Kaminer. In seinem neuen Buch erzählt er auf unnachahmlich unterhaltsame und humorvolle Weise von Leben und Werk sieben großer Autoren aus seiner Heimat. Es ist eine Einladung zu einer wunderbaren Entdeckungsreise, die Neugier und Begeisterung für die hier porträtierten Schriftsteller weckt: Fjodor Dostojewski, Leo Tolstoi, Anton Tschechow, Michail Bulgakow, Wladimir Majakowski, Vladimir Nabokov und Daniil Charms.

Weitere berührende Wunderraum-Geschichten finden Sie in unserem kostenlosen aktuellen Leseproben-E-Book »Einkuscheln und loslesen – Bücher für kurze Tage und lange Nächte«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Buch

Wladimir Kaminer zeigt uns, wie lebendig, spannend und unterhaltsam ein Streifzug durch die Literatur sein kann. Für ihn sind Dostojewski, Tolstoi und Co. keine abstrakten Studienobjekte, sondern Menschen aus Fleisch und Blut. Sie haben gelebt und geliebt, sie hatten eigentümliche Schwächen, seltsame Vorlieben und verrückte Lebensläufe, die viel über unsere Welt verraten. Zudem hat Wladimir Kaminer einen ganz besonderen Blick auf diese Autoren. Er ist mit den Büchern von Tolstoi und Dostojewski groß geworden, befasste sich in der Schule mit Majakowski und Tschechow, las heimlich Nabokov, rezitierte öffentlich Bulgakow und ist bis heute ein Bewunderer von Daniil Charms. Sein Buch ist eine höchst lebendige und überaus unterhaltsame Hommage an sieben Schriftsteller. Und es macht Lust auf eigene Entdeckungsreisen in die Literatur.

Weitere Informationen zu Wladimir Kaminer sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches sowie unter www.wladimirkaminer.de.

Über Leben und Werk von Fjodor Dostojewski, Leo Tolstoi, Anton Tschechow, Michail Bulgakow, Wladimir Majakowski, Vladimir Nabokov und Daniil Charms

Die Texte zu folgenden Autoren sind bereits als Hörbücher in der Reihe Berichte aus den Tiefen der russischen Literatur bei Random House Audio erschienen und wurden für die Buchveröffentlichung überarbeitet:

Leo Tolstoi (2008), Anton Tschechow (2009),

Michail Bulgakow (2011), Daniil Charms (2014)

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originalveröffentlichung November 2019

Copyright © 2018 by Wladimir Kaminer

Copyright © dieser Ausgabe 2019

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung und Konzeption: buxdesign | München

Umschlagillustration: © shutterstock

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-25282-3V002

www.wunderraum-verlag.de

Der Auszug aus Der Idiot von Fjodor Dostojewski ist der Übersetzung von Hermann Röhl entnommen.

Die Auszüge aus Der Meister und Margarita von Michail

Bulgakow in der Übersetzung von Thomas Reschke,

Sammlung Luchterhand, 2005,

sowie

die Auszüge aus dem Brief »An die Regierung der UdSSR«

aus dem Band Ich bin zum Schweigen verdammt.

Tagebücher und Briefe in der Übersetzung von Renate

Reschke und Thomas Reschke, 2015,

Luchterhand Literaturverlag

erfolgen mit freundlicher Genehmigung des

Luchterhand Literaturverlags.

Die anderen Übertragungen aus dem Russischen

stammen von Autor selbst.

Trotz sorgfältiger Recherche und Nachforschungen konnten

leider nicht alle Rechteinhaber ermittelt werden.

Bei berechtigten Ansprüchen wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Inhalt

TEIL I

Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821–1881)

Die unheimliche Macht des Geldes

TEIL II

Leo Nikolajewitsch Tolstoi (1828–1910)

Von einem, der auszog, die Welt zu verbessern

TEIL III

Anton Pawlowitsch Tschechow (1860–1904)

Wer das Leben begreifen will, muss es beobachten

TEIL IV

Michail Afanassjewitsch Bulgakow (1891–1940)

Der Arzt, die Zensur und der Tod

TEIL V

Wladimir Wladimirowitsch Majakowski (1893–1930)

Neue Menschen braucht das Land

TEIL VI

Vladimir Nabokov (1899–1977)

Von Schneekugeln und Schmetterlingen

TEIL VII

Daniil Charms (1905–1942)

Die fünf Wunder des Zauberers

EPILOG

Schriftstellerträume

TEIL I

Fjodor Michailowitsch Dostojewski

1821–1881

Die unheimliche Macht des Geldes

Schuld und Sühne

»Die Hauptfrage des Lebens, die mein Herz unablässig durchbohrt und mir unsägliche Qualen verursacht, ist die Frage nach der Anwesenheit Gottes. Anscheinend spielt der Schöpfer mit mir Versteck. Mal stelle ich alle Möbel auf den Kopf, zünde sämtliche Kerzen an, aber nichts, rein gar nichts ist von ihm zu sehen. Und wenn ich die letzte Hoffnung verliere, ohnmächtig im Sessel zusammenknicke und die Augen schließe, steht er plötzlich vor mir und lächelt, als wäre er nie weg gewesen. Wie konntest du bloß an mir zweifeln?, fragt er. Oh mein Gott, hilf mir, an dich zu glauben, erklär mir bitte, sind wir Menschen nach deinem Vorbild erschaffen oder bloß Affen, die sich ihrer selbst nicht zu schämen brauchen? Gib mir Klarheit!, rufe ich und strecke die Hand dem Licht entgegen. Schon ist er wieder fort. Zum Kotzen dieses Versteckspiel«, schrieb Fjodor Dostojewski in den Skizzen seines Romans Das Leben eines großen Sünders, den er nie fertig bekam. »Ich werde jedoch nie aufhören, nach ihm zu suchen, weit über meinen Tod hinaus.«

So geschah es auch, und wir sowjetischen Schüler des Jahres 1983 nahmen hundertzwei Jahre nach seinem Tod freiwillig an diesem Versteckspiel teil. Für uns damalige Zehntklässler der Moskauer Schule 701 war Dostojewskis Suche allerdings schwer nachzuvollziehen.

Der Schriftsteller war in unserem Programm »Russisch und Literatur« mit drei Werken vertreten: Weiße Nächte, Arme Leute und Schuld und Sühne. Unsere Literaturlehrerin Claudia war gleichzeitig unsere Klassenlehrerin und in Dostojewski vernarrt. Sie hatte alle drei Romane auswendig gelernt und erzählte sie uns in allen Einzelheiten, damit auch die lesefaulsten Schüler Dostojewski quasi verinnerlichten.

Die ersten zwei Romane waren mehr oder weniger unglückliche Liebesgeschichten. In Weiße Nächte lernt ein einsamer Träumer bei seinen Spaziergängen durch St. Petersburg ein Mädchen kennen, das ihm gut gefällt. Anstatt aber offen mit ihr über seine Gefühle zu sprechen, hilft er der jungen Frau, ihren verloren gegangenen Liebhaber wiederzufinden, der eigentlich kein großes Interesse an ihr hat und deswegen immer zu spät oder gar nicht kommt. Aber unser Träumer will ja, dass die Frau glücklich wird, er will den Helden spielen. Am Ende verschwindet das Mädchen mit dem anderen und sagt nicht einmal danke.

Dumm gelaufen, dachten wir, aber nachvollziehbar. Auch bei uns in der Klasse spielte sich gerade eine ähnliche Geschichte ab. Unser Klassenclown, der dicke Popen, war heimlich in die Klassenlehrerin verliebt, die aber wie gesagt ihr Herz hoffnungslos an Dostojewski verloren hatte. Ihre Beziehung zu Popen gestaltete sie gekonnt als freundliche Ablehnung. Popen hatte allen Grund, diesen Dostojewski zu hassen, auch wenn der schon seit über hundert Jahren tot war. Unsere hässliche Ludmila, das Mädchen mit der größten Oberweite in der Klasse, hatte wiederum auf Popen ein Auge geworfen. Doch keiner dieser Menschen konnte seine Gefühle offen und verständlich zum Ausdruck bringen.

Popen machte sich ständig über die Klassenlehrerin lustig und klaute ihr aus Frust sogar ihre eleganten Stiefeletten »made in Ungarn«, als wir am Tag des Skiläufers alle auf Skiern um die Schule herumrutschen mussten. Claudia hatte ihre Stiefeletten sorgfältig in einer Tüte verpackt unter den Stuhl im Klassenzimmer gelegt, und von dort hatte Popen sie entwendet. Claudia musste in Skischuhen unterrichten und hat beinahe geweint. Niemand in der Klasse hat verstanden, was Popen mit den Stiefeletten wollte. Vielleicht vor dem Einschlafen daran riechen?, witzelten die Mitschüler.

In dem zweiten Werk, das wir im Unterricht durchnahmen, Arme Leute, hilft ein Mann, ein ferner Verwandter, einem Mädchen, das von ihrem reichen Freund verlassen wurde. Er hat das Bedürfnis, jemandem Gutes zu tun. Und natürlich verliebt er sich in das gerettete Mädchen, lässt es sich aber nicht anmerken und verschleppt die Situation, bis der reiche Liebhaber irgendwann zurückkommt und das Mädchen abholt.

Auch dumm gelaufen, fanden wir.

Am meisten Schwierigkeiten hatten wir aber mit Schuld und Sühne, Claudias Lieblingswerk. Unserer Lehrerin reichte es nicht, uns den Roman zu erzählen. Sie wollte umgekehrt das Werk in Teilen von uns vorgetragen bekommen, in einer Art szenischer Lesung, aber ohne dass wir den Text auswendig lernten. Wir sollten ihn vielmehr in unseren eigenen Worten möglichst nahe am Original nacherzählen.

Ich habe mir gleich eine coole Stelle vom Anfang des Buches ausgesucht und sie mit meinem damaligen besten Freund Robert einstudiert: Ein Offizier und ein Student sitzen in einer Kneipe, saufen und tauschen sich über die alte ekelhafte Pfandleiherin aus, die armen Menschen den letzten Groschen abnimmt, sie in den Wahnsinn und den Ruin treibt, das ganze Geld aber vollkommen sinnlos unter dem Kopfkissen hortet, statt es in Bildung oder Forschung zu investieren.

Robert und ich waren damals große Dissidenten und unserem Staat, der Sowjetunion, gegenüber sehr kritisch eingestellt. In jenem Jahr nannte der amerikanische Präsident Ronald Reagan unsere Heimat das »Imperium des Bösen«, und wir gaben ihm sofort recht. Also stellten wir uns unter der alten Pfandleiherin die Sowjetunion vor, die mit ihrer Planwirtschaft genauso unvernünftig handelte wie die Alte im Roman. Sie machte weder sich selbst noch andere Menschen glücklich oder frei.

»Sie kauft sich nicht einmal etwas Schönes zum Anziehen, das verfluchte Weib«, schimpfte ich, der Offizier. »Wenn es so weitergeht, wird unser Land für immer rückständig und archaisch bleiben.«

»Eigentlich sollte man die Alte umbringen und das Geld unter den Bedürftigen verteilen. Bedenke nur, wie viele junge Leben dadurch gerettet werden könnten«, nickte Robert, der Student.

»Mach doch«, sagte ich ihm. »Wenn du das kannst. Kannst du es? Kannst du jemanden töten, nur um der Gerechtigkeit willen? Ich könnte es nicht.«

»Ich auch nicht«, meinte Robert. »Es bedarf wohl besonderer Menschen, die zu so etwas fähig sind«, beendeten wir das Gespräch dem Original ziemlich nahe.

Ich glaube, Dostojewski hätte seine Freude an unserer Darstellung gehabt. Seine Romane sprudelten nur so von besonderen Menschen, die zu »so etwas« fähig waren. Die breite Blutspur, die sich durch diese Romane zieht, lässt Tarantino wie ein harmloses Sandmännchen aussehen. Neulich entdeckte ich einen wissenschaftlichen Aufsatz mit dem Titel »Tote bei Dostojewski«. Darin haben Wissenschaftler die Leichen in seinen Romanen gezählt: Schuld und Sühne: 21 Tote. Der Idiot: 31 Tote. Die Dämonen: 15 Tote. Die Brüder Karamasow: 43 Tote. Dagegen ist das Texas-Kettensägen-Massaker eine Gutenachtgeschichte.

Aber zurück in die Schule. Im Roman lauscht ein anderer Student den beiden Dissidenten und überlegt, ob nicht er vielleicht die Drecksarbeit für die Menschheit übernehmen könnte. Er möchte prüfen, ob er vielleicht dieser besondere Mensch ist, der die Fähigkeit besitzt zu urteilen, wer zu leben und wer zu sterben hat. Also nimmt der Student eine Axt und geht zu der alten Frau. Sie hat aber zufällig Besuch, ihre schwangere Nichte Elisabeth ist da – für den Studenten kein Hindernis, der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Und so entstehen die ersten drei Leichen des Romans.

Ich möchte an dieser Stelle ehrlich sagen, für uns damals 16-jährige Teenager, war das Handeln dieses Studenten nicht nachvollziehbar. Muss man denn gleich die Axt schwingen? Er hätte ja auch zuerst mit der Pfandleiherin reden können. Vielleicht war ihr die eigene Scheußlichkeit gar nicht bewusst. Er hätte die richtigen Argumente suchen sollen, denn letzten Endes haben alle Menschen ein Gewissen, es gehört zu unserer Grundausstattung. Zur Not hätte der Student der Oma Angst machen, sich eine schwarze Kappe über den Kopf ziehen und sie ausrauben können oder sie betäuben. Aber nein, Fjodor Dostojewski wollte es bis zum Äußersten treiben. Das Geld hat der Student gleich versteckt und es nie wieder angefasst. Er wollte sich ja nur testen, ob er eine den Umständen gehorchende Maus war oder ein Mensch, der frei seine Entscheidungen traf.

Später im Roman versucht er, ein armes Mädchen zu retten, eine Prostituierte mit hoher sozialer Verantwortung, die ihren Körper verkauft, um anderen zu helfen. Sie nimmt seine Hilfe aber nicht an. Dann wird der Student einem hinterhältigen Untersuchungsrichter vorgeführt, verstrickt sich in Widersprüche und gesteht am Ende den Mord. Erleichtert fährt er nach Sibirien, begleitet von der Prostituierten. Und der Untersuchungsrichter reibt sich die Hände.

Es ist uns Menschen eben nicht gegeben zu urteilen, was gerecht ist, weil wir in dem kleinen Kellerchen unserer persönlichen Lebenssituation gefangen und nicht imstande sind, über den Rand zu schauen. Unseren Eventhorizont tragen wir quasi auf der Nase.

Den Höhepunkt unserer szenischen Lesung werde ich nie vergessen. Popen, der Klassenclown, sollte für den Mörderstudenten sprechen, unser Klassensprecher Sergej für den Untersuchungsrichter und die hässliche Ludmila für die Prostituierte. Zu der szenischen Lesung brachte Popen eine echte Axt mit in die Klasse und sagte, das sei seine Requisite. Claudia hätte ihn sofort mit der Axt der Klasse verweisen oder den Direktor rufen sollen, aber sie war verblendet in ihrer Liebe zu Dostojewski und ließ alles zu.

Der Untersuchungsrichter redete wie ein Wasserfall, er war ja nicht umsonst unser Klassensprecher. Wie eine Spinne schlich er um den Mörderstudenten und zog dabei die Kreise immer enger, bis er ihm die ganze Wahrheit entlockt hatte. Auch die hässliche Ludmila meinte, Popen solle sich schuldig bekennen.

»Du wirst sehen, Popen, es wird dir dein Herz ungeheuer erleichtern, wenn du die Wahrheit sagst«, meinte sie. »Ergib dich bitte, dann haben wir es hinter uns und können ins Kino geben«, meinte sie und schaute ihm eindringlich in die Augen.

»Ich gebe es niemals zu, beweis es doch, wenn du kannst!«, rief Popen und bestand auf seiner Unschuld. Er tat so, als würde er sich mit der Axt die Fingernägel säubern. Alle wurden langsam ungeduldig, wir wollten nach Hause.

»Gib zu, Popen, du hast die Alte ausgeraubt«, rief die Klasse.

»Nein und noch mal nein!«, rief unser Hauptdarsteller. »Ich bin ein ehrlicher Mensch, ich habe nie etwas genommen, was mir nicht gehört!«

»Ah ja, und wer hat Claudia die Stiefeletten geklaut? Etwa Dostojewski?«, konterte eine freche Stimme aus dem Klassenraum.

Claudia wurde rot im Gesicht, Popen holte aus und warf die Axt in Richtung der frechen Stimme. Zum Glück wurde niemand getroffen, nur ein Fenster ging zu Bruch. Die Mädchen schrien, wir sammelten die Scherben ein, und Claudia musste später dem Direktor erklären, wie sie ihre Literaturstunden gestalte, dass die Äxte aus dem Fenster flögen.

»Schuld und Sühne in der 10a« sorgte damals für ordentlich Gesprächsstoff in der Schule, und wir waren alle erleichtert, dass die Vorstellung nicht weiter eskaliert war. Unsere Schulzeit war sowieso bald vorbei – und tschüss!, nie wieder Dostojewski, Schluss mit Schuld und Sühne, dachte ich naiv. Ich wusste damals noch nicht, dass mich dieser Autor und dieses Stück ein Leben lang begleiten sollten. Irgendwie hat die Axt, die aus dem Fenster geflogen war, uns alle post factum auf den Kopf getroffen.

Von Leichtsinn und Lebenslust getrieben, dachte ich in der Schule überhaupt nicht darüber nach, was ich einmal werden wollte. Dostojewski hatte das auch lange nicht gewusst. Er ging zunächst auf eine Militärakademie und wurde Fähnrich. Gleichzeitig übersetzte er französische Romane von Honoré de Balzac und George Sand ins Russische und schrieb Gedichte, die er niemandem zeigte. Seine Übersetzungen kamen beim Lesepublikum gut an.

Mit 23 Jahren wurde er auf eigenen Wunsch vom Dienst suspendiert, angeblich wegen einer »schwierigen Situation im Haushalt«. Seine Mutter war verstorben, und sein Vater, vom Tod seiner Frau schwer getroffen, kam allein mit der großen Familie nicht zurecht. Zu diesem Zeitpunkt fasste Dostojewski den Entschluss, Dichter zu werden, ein Poet, denn Poeten stünden Gott am nächsten und könnten dessen Stimme als Erste hören. Dostojewski las viel Lyrik. Besonders hatten es ihm die deutschen Dichter angetan. Einmal fiel ihm jedoch eine frische Ausgabe der russischen Zeitschrift »Der Invalide« in die Hände, in der einige Kurzbiografien deutscher Dichter veröffentlicht waren: Lessing starb in tiefster Armut, Schiller hatte nicht einmal genug Geld, um nach Paris oder ans Meer zu fahren, Hölderlin musste als Schullehrer seinen Unterhalt verdienen und war in diesem Job verrückt geworden. Grabbe starb mit 34 Jahren an der Schwindsucht, Lenz endete in größter Not, Franz von Sonnenberg stürzte sich aus dem Fenster, Kleist erschoss sich, Louise Brachmann ertränkte sich bei Halle in der Saale, Charlotte Stieglitz stach sich mit einem Dolch ins Herz.

»Habe gerade über die deutschen Dichter gelesen, die alle jung starben oder verrückt geworden sind. Mir ist bang ums Herz. Man kann sich auf dieser Welt nur als Schurke oder Scharlatan wohlfühlen«, klagte er in einem Brief an seinen älteren Bruder Michael.

Arme Leute

1846 veröffentlichte Dostojewski seinen Roman Arme Leute, und alle Russen, die lesen konnten, haben ihn verschlungen. Seine eindringliche Art, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu beschreiben, traf das Lesepublikum ins Herz. Dostojewski stellte seine Helden bloß, die sich selbst und andere unsäglich quälten, stets das Gute wollten und Dummes taten. Sie litten, sie fielen, sie entsetzten und leuchteten, und manchmal taten sie alles gleichzeitig.

Zu seiner Zeit war Dostojewski ein »kontroverser Schriftsteller«, ein Spalter. Dementsprechend war die Meinung der Kritiker bezüglich seines Schaffens extrem geteilt. Vernichtende Rezensionen erschienen neben Lobgesängen, die den jungen Autor in den Himmel priesen. »Ein neuer Gogol! Gesegnet ist ein Land, das solche Schriftsteller hervorbringt!« »Eine neue Stimme, die eine Abkürzung ins Gewissen jedes Menschen findet. Wir sind noch nicht verloren, wenn solche Genies geboren werden«, schrieben die einen. »Dieser Mann ist ein lebender Skandal, der die russische Seele in eine Tabakkiste packen will. Klein und schmutzig ist seine Welt. Er möchte uns weismachen, ganz Russland würde nur aus saufenden Beamten, verrückten Studenten und sich langweilenden Hausfrauen bestehen. Diese Prosa wirkt wie ein öder Albtraum nach einem zu fetten Abendbrot. Man kann nicht schlafen und will die Mahlzeit am besten schnell wieder auskotzen«, schrieben die anderen.

Ich glaube, bei jedem Autor ist es so: Lob verflüchtigt sich schnell, während ihn die Schimpftiraden ins Herz treffen, ihm den Schlaf rauben, Unsicherheiten und Selbstzweifel hervorrufen. Das Lob geht vorüber, aber die Kritik verdirbt den Charakter.

Der junge Dostojewski, ein ehrgeiziger Mann, verwickelte sich in Diskussionen mit seinen Gegnern und Gönnern. Er wollte sich erklären, schrieb Artikel über Artikel, antwortete auf jede Kritik – manchmal zu pathetisch und wortreich – und hatte schon bald in St. Petersburg unter Kollegen und Redakteuren den Ruf, ein schwieriger, ein unerträglicher Mensch zu sein, mit dem es unmöglich sei, vernünftig zu reden.

Ganz nebenbei offenbarte sich noch eine Eigenart dieses Mannes: Er konnte kein Geld festhalten. Egal wie hoch seine Honorare waren, wie viel ihm Freunde borgten oder reiche Mäzene spendeten, die Scheine verschwanden, als wären alle seine Taschen zerrissen. Alles Geld, das er bekam, wechselte noch am gleichen Tag den Besitzer. Über solche Menschen wird gelästert, sie seien zum Armsein geboren.

Von den ständigen Konflikten mit der literarischen Welt der dicken Zeitschriften und von seinen finanziellen Schwierigkeiten müde geworden, überlegte der junge Autor sogar einmal kurz, sich von dieser hochnäsigen, an Selbstüberschätzung leidenden Szene zu verabschieden. Doch nachdem er einmal Blut geleckt hatte, konnte er nicht anders, als weiter Romane zu schreiben. Er schrieb und stritt und verbrannte seine Gagen in den Kneipen und Restaurants.

1848 begann Dostojewski den Petraschewski-Zirkel zu besuchen. Junge Menschen versammelten sich jeden Freitag in einer Wohnung, um die politische Zukunft Russlands zu besprechen. Der Gastgeber Michail Wassiljewitsch Butaschewitsch-Petraschewski, ein hervorragend gebildeter Mann, der als Dolmetscher des Auswärtigen Amtes dem Staat diente, war in seiner Freizeit ein glühender Anhänger des utopischen Sozialismus in dessen merkwürdigster Ausprägung. Von allen Sozialisten der Welt fand Petraschewski ausgerechnet Charles Fourier überzeugend, einen Börsenmakler und Kleinhändler aus Besançon. Tja. Es ist manchmal schwer nachvollziehbar, wie der eine oder andere Schulabbrecher zum Propheten wird. Und doch passiert es häufig, dass die Menschen nicht großen Philosophen und Denkern ihren Glauben schenken, sondern einem französischen Kaufmannsgehilfen. Dessen Idee von der »universellen Harmonie« fand damals in Russland große Verbreitung unter den denkenden, studierten Menschen. Vielleicht lag es an deren mangelnden Französischkenntnissen oder umgekehrt an der zu guten Übersetzung. Man weiß es bis heute nicht.

Fourier warb in seinen Aufsätzen für eine Welt, in der alles Böse und Egoistische ausgerottet wäre, statt gefährlicher Löwen nur noch niedliche »Anti-Löwen« durch die Gegend liefen, die Sümpfe ausgetrocknet und in »Süßwassermeere« verwandelt wären, in denen das Wasser wie Limonade schmecke und niedliche »Anti-Haie« vor sich hin planschten. Darüber hinaus leuchtete in seiner Utopie ein neuer Stern über der Welt: Die sogenannte »boreale Krone« – das Nordlicht in Form einer Krone – würde die Erde von allen Seiten gleichmäßig erwärmen und in Nizza und St. Petersburg das ganze Jahr über Palmen wachsen lassen. Die Menschen würden in dieser geregelten Welt in der »Phalanx« leben, einer Art Genossenschaft, wo sie nur damit beschäftigt wären, ihre Talente optimal zu entfalten und das verdiente Geld gerecht zu teilen.

Heute hätte Fourier, ein Idealist und Romantiker, bestimmt Schwierigkeiten gehabt, einer stationären Behandlung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu entkommen. Die Menschen sind misstrauischer geworden. Vor hundertsiebzig Jahren leuchtete jedoch seine boreale Krone in die dunkle Nacht der europäischen Monarchien, und viele junge Leute, ebenfalls Idealisten und Romantiker, fühlten sich von diesem Licht angezogen.

Petraschewski, der Gründer des Zirkels, hatte sogar seine Mutter überredet, in einem Dorf, das ihr gehörte, Fouriers Utopie verwirklichen zu dürfen. Er erzählte den Bauern, dass sie ab jetzt ein neues fortschrittliches Leben führen würden. Sie müssten nicht länger in kleinen dunklen Häuschen in unerträglicher Enge hausen. Er baute ein Phalanstère, ein großes Gebäude mit einem Kindergarten, einer großen Küche, hohen Decken und einer für die damaligen Verhältnisse modernen Heizung. Das Datum für den feierlichen Umzug der Dorfbevölkerung stand schon fest, doch in der Nacht davor steckten die Bauern das Phalanstère in Brand. Sie wollten nicht von ihren kleinen Häuschen in eine Kaserne der Zukunft umziehen.

»Durch nichts ist dieses dunkle archaische Volk zu überzeugen. Weder die Stimme der Vernunft noch die der Wissenschaft wollen sie hören. Sie handeln gegen ihr eigenes Wohl und zerstören jede Zukunft dieses Landes, Hauptsache alles bleibt wie früher«, so beschrieb Petraschewski seine damalige Niederlage auf dem Land. Entsetzt fuhr er nach St. Petersburg zu seinem Zirkel zurück. Die jungen Menschen in der Hauptstadt waren patriotischer als die Bauern und offener für seine Zukunftsentwürfe. Ich glaube, sie waren damals auch patriotischer als die heutige Jugend in den Großstädten, die schnell ihre Heimat verlässt und das Land wechselt, statt ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um zu Hause politische Reformen durchzusetzen.

Damals erstickte nicht nur Russland, sondern ganz Europa unter seinen Monarchen, die zwar unterschiedlich handelten, aber sich in einem einig waren: Jegliches freie Denken war von Übel, jedes Streben nach gesellschaftlicher Veränderung musste sofort als Verschwörung zum Umsturz bekämpft und niedergemetzelt werden. Die Monarchen wehrten jeden Wunsch nach Reformen ab. Und doch war klar, dass das überalterte politische System schon sehr bald Feuer fangen würde. Die Frage war nur, wo die Revolution ausbrechen würde.

1848 brannte es wieder einmal in Frankreich, der Heimat der leichtsinnigsten Idealisten und Romantiker. Die Franzosen errichteten ihre Barrikaden und schickten den in der Revolution von 1830 an die Macht gekommenen »Bürgerkönig« ins Exil. Der heiße Atem der Revolution erreichte sogar die verschneiten russischen Gemüter und taute die erfrorenen Seelen auf. Russische Grundbesitzer verpfändeten ihre Leibeigenen bei der Staatsbank, um sich eine Reise zu den Pariser Barrikaden zu gönnen. Für ein paar Erinnerungsselfies mit echten Revoluzzern waren sie bereit, sich dem Risiko auszusetzen, auf der Liste der Zarenfeinde zu landen. Alle waren neidisch auf die Franzosen und wünschten sich zwar nicht gleich eine Revolution, aber doch zumindest ein wenig Bewegung an der frischen Luft. Sie schämten sich für ihre Leibeigenen und wären sogar bereit gewesen, auf einen Teil ihrer Privilegien zu verzichten, wenn dafür der Monarch einen kleinen Schritt in Richtung einer parlamentarischen Republik getan hätte.

Dem russischen Zaren Nikolaus I. kam aber nichts Derartiges in den Sinn: »Unser Freund Frankreich ist im geistigen Delirium versunken. Dunkle Mächte wüten im ganzen Land. Doch wir sind bereit, unseren Feinden mit aller Stärke zu begegnen. Sollen sie nur kommen«, ließ der Zar in seiner Ansprache an das Kabinett anlässlich der Revolution in Frankreich verlauten.

In St. Petersburg gab es Gerüchte, Teile der revolutionären französischen Garde, von Proudhon und Bakunin persönlich angeführt, würden sich bereits Richtung Russland aufmachen, um das Feuer der Weltrevolution dorthin zu tragen. Doch es kam keiner. Das wirkte verdächtig. Die russische Monarchie mit all ihren Sicherheits- und Geheimdiensten, mit ihrer Armee und Gendarmerie hatte sich bereit gemacht, die Hydra der Revolution zu zerschlagen. Doch die Hydra war nicht erschienen. Der Zar war außer sich. »Wo sind meine Gegner?«, fragte er die Minister. Darauf konnte es nur zwei Antworten geben. Entweder hatten sich die Gegner sehr gut versteckt, oder es gab sie nicht. Die zweite Antwort wäre eine Beleidigung für die Monarchie. Ein Zar ohne Gegner riskierte, in Bedeutungslosigkeit zu versinken. Es wurde daher dringend nach Revoluzzern gesucht.

Eine alte Weisheit lautet: Wer sucht, der findet. Und so wurde der Petraschewski-Zirkel zum Staatsfeind Nummer eins erklärt – harmlose Idealisten, die sich zum Teetrinken unter der borealen Krone ihrer Fantasien einmal pro Woche trafen und einander Vorträge über Philosophie und Kunstgeschichte hielten. Sie wurden alle verhaftet und in der Peter-und-Paul-Festung eingesperrt. Einige von ihnen waren tatsächlich in Frankreich gewesen und konnten gleich als ausländische Agenten angeklagt werden.

Der junge Schriftsteller Fjodor Dostojewski hatte kein Geld für eine solche Reise gehabt, er verfügte nur über Leibeigene, nicht über Kapital. Bei seiner Verhaftung wurden von der Polizei ein Schal und ein Mantel an Privatsachen registriert. Dazu sechzig Kopeken in seiner Geldbörse.

Der Prozess gegen den Petraschewski-Zirkel geriet zum absurden Theater. Die Monarchie hatte sich in die Hose gemacht wegen ein paar Studenten, die außer frechem Küchenklatsch nichts zu bieten und nichts verbrochen hatten. Nach acht Monaten Einzelhaft wurde das Urteil verkündet: Tod durch Erschießen für alle 21 Insassen der Festung.

Ende Dezember 1849, es hatte gerade kräftig geschneit und das Land bereitete sich auf ein frohes Weihnachtsfest vor, wurden die 21 Männer zum Exekutionsplatz eskortiert und in sieben Gruppen aufgeteilt. Sie sollten nicht alle auf einmal, sondern nacheinander in Dreiergruppen erschossen werden, damit die jeweils nächsten in der Reihe sahen, wie ihre Freunde starben. Dostojewski geriet in den zweiten Dreier. Die Männer freuten sich, einander nach der langen Einzelhaft wiederzusehen. Dostojewski erzählte, er habe während der Haft drei Erzählungen geschrieben und zwei Romane angefangen. Die zum Tode Verurteilten tauschten sich über die letzten Monate ihres Lebens aus, über die siebzehn Bäume auf dem Hof, die jeder während der kurzen Hofgänge gezählt hatte, über den Kerzenstumpen, den jeder Gefangene abends von der Wache bekommen hatte. Dostojewski meinte, für einen kompletten Roman hätte die Kerze nicht gereicht, daher hätte er in der Zelle keine längeren Texte schreiben können.

Den ersten dreien, unter ihnen der Gründer des Petraschewski-Zirkels, wurde ein weißer Sack über den Kopf gezogen.

»Halten Sie Ihre Füße trocken«, sagte Petraschewski, ein Atheist, zu einem Kameraden, einem überzeugten Christen. »Nicht dass Sie verschnupft vor Ihrem Gott erscheinen. Sie könnten ihn anstecken.«

Die Soldaten richteten bereits ihre Gewehre auf die Männer, als ein Offizier mit einem Gnadenbrief des Zaren herbeigeeilt kam. Die Todesstrafe war bei allen durch Verbannung nach Sibirien von unterschiedlicher Dauer ersetzt worden. Einige der Begnadigten mussten gleich vom Erschießungsplatz weg die lange Reise in den Norden antreten. Sie durften sich nicht einmal von ihren Familien verabschieden.

»Sagen Sie meiner Mutter, ich fahre auf Staatskosten die Schönheiten Sibiriens erkunden«, witzelte Petraschewski.

...Ende der Leseprobe