14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

13 Bücher, die Gysi zu Gysi machten.

Wir alle kennen sie. Bücher und ihre Helden, die uns von klein auf begleiten und nicht mehr loslassen. Die uns Mut machen, auf Abenteuer mitnehmen, schallend lachen lassen und tief berühren. Gemeinsam mit dem Journalisten Hans-Dieter Schütt geht Gregor Gysi auf eine literarische Erkundungstour: »Mein Leben in 13 Büchern« erzählt von der ganz persönlichen Leseliste des Politikers und Autors.

Wie ein Gespräch zwischen Gysi und Schiller klingt, welcher Lieblingsautor Churchill und den Elder Statesman der Linken verbindet und welcher rebellische Rotschopf Gysi inspiriert, gibt es hier zu lesen. Ein Best-of der besonderen Art, ein Lob des Lesens, eine Ode an das gedruckte Wort: Denn gerade in einer Welt, die sich immer schneller dreht, geben uns Bücher Halt und Zuversicht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 191

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über das Buch

Wer liest, lebt mehr als ein Leben

Wir alle kennen sie: Geschichten und ihre Helden, die uns begleiten, Mut machen, Fragen aufwerfen und im Herzen bleiben.

Gregor Gysi begibt sich auf Erkundungstour durch Biografie und Bücherschätze. Wie klingt ein Gespräch zwischen ihm und Schiller? Welcher Lieblingsautor verbindet Churchill und den Elder Statesman der Linken? Und wer ist der rebellische Rotschopf, der ihn inspiriert?

»Mein Leben in 13 Büchern« – ein Lob des Lesens, eine Ode an das gedruckte Wort! Denn in einer Welt, die sich immer schneller dreht, schenken uns Bücher etwas Unbezahlbares: Halt und Zuversicht, Lust auf Widerspruch und Horizonte.

Herausgegeben von Hans-Dieter Schütt

Über Gregor Gysi

Gregor Gysi, geboren 1948 in Berlin, war jüngster Rechtsanwalt der DDR, vertrat Bürgerrechtler wie Rudolf Bahro. 1990–2002 und 2005–2015 war er Fraktionsvorsitzender der PDS bzw. der Linkspartei im Bundestag.

Alle lieferbaren Titel sehen Sie unter aufbau-verlage.de.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

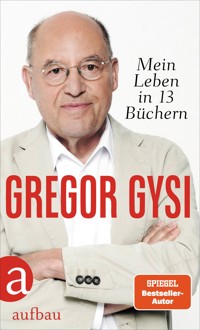

Gregor Gysi

Mein Leben in 13 Büchern

Herausgegeben von Hans-Dieter Schütt

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Motto

Hölderlin und Rilke im Parlament? — Statt eines Vorwortes

Erster Teil

»Ineinander zusammenbrechen« — Das goldene Notizbuch von Doris Lessing

Der Sieg des kleinen Setzers über Hitler — Mein Leben von Marcel Reich-Ranicki

Glut der Freundschaft — Die rote Zora und ihre Bande von Kurt Held

Die Bibel — Nach der Übersetzung von Martin Luther

Kutsche und Karriere — Der Untertan von Heinrich Mann

Lesen und Schreiben – ein Alphabet

Anmut

Blechnapf

Chandler

Drostes Hommage

Eselsohren

Formvollendet

Graf und Gefängnis

Heym: Post aus Ost-Berlin

Indianer oder »Indianer«

Juwel Konjunktiv

Kin Ping Mei

Lust und Last

Metro-Magie

Nach Rom!

Ohne Starrkrampf

Pfennig-Ware, so kostbar

Querlesen

Rauchen und Beten

Signierstunde

Thora-Tragödie

Umlaufbahn und Umschau

Vorsilbe

Weltreiche und Stecknadeln

X …

Yacht und Unglück

Zukunft

Zweiter Teil

Margarete! — Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil von Johann Wolfgang von Goethe

Schrecken und Befreiung — Mario und der Zauberer von Thomas Mann

»Lange kann es ja nicht mehr dauern« — Briefe aus dem Gefängnis von Rosa Luxemburg

Wahrheit ist Bewegung — Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing

Mit weißem Kragen ins Moor — Der Hund von Baskerville von Arthur Conan Doyle

Traumspiel ohne Grenzen — Das Kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels

Eine kleine Schatzheberei — Im »Gespräch« mit Friedrich Schiller und Georg Büchner

Zum Sturz reicht ein zerrissner Strumpf — Friedrich Schiller über Tiger, Verführungen und stille Freude

Auf irgendeinem Esel muss man reiten — Georg Büchner über Eisen und Brot, Menschennatur und Larifari

Dritter Teil

Das Prinzip Hoffnung, ohne Pathos — Die hellen Haufen von Volker Braun

Plötzlich ist der Mond im Weg — Paul allein auf der Welt von Jens Sigsgaard

Lesen, und zwar die Leviten — Zum Schluss: zehn neue Gebote und ein elftes

Literaturverzeichnis

Erster Teil

Zweiter Teil

Eine kleine Schatzheberei – Im »Gespräch« mit Friedrich Schiller und Georg Büchner

Dritter Teil

Impressum

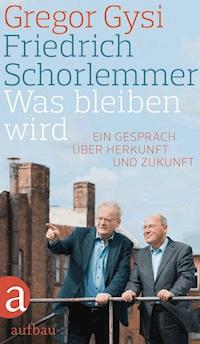

Wer von diesem Buch begeistert ist, liest auch ...

Die Deutschen sind übrigens wunderliche Leute! – Sie machen sich durch ihre tiefen Gedanken und Ideen, die sie überall suchen und überall hineinlegen, das Leben schwerer als billig. – Ei, so habt doch endlich die Courage, euch den Eindrücken hinzugeben, euch ergötzen zu lassen, euch rühren zu lassen, euch erheben zu lassen, ja euch belehren und zu etwas Großem entflammen und ermutigen zu lassen – aber denkt nur nicht immer, es wäre alles eitel, wenn es nicht irgend abstrakter Gedanke und Idee wäre!

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (Im Gespräch mit Johann Peter Eckermann, 6. Mai 1827)

Hölderlin und Rilke im Parlament?

Statt eines Vorwortes

HANS‑DIETER SCHÜTT: Herr Gysi, wer in der Politik tätig ist, weiß um die Macht des Wortes, und man weiß als Politiker auch um das Wort »Macht«.

GREGOR GYSI: Wort, Macht, ja … Ersteres wird meistens benutzt, um Zweiteres zu erreichen.

SCHÜTT: Es gibt in Wahlkämpfen das versprochene Wort, danach oft das gebrochene Wort, und das lässt mich nicht nur an Friedrich Merz und seinen Bundestagswahlkampf denken.

GYSI: Das stimmt. Es gibt das richtige Wort zur richtigen Zeit, aber auch das richtige Wort im falschen Moment. Und das falsche Wort, so scheint es mir, nimmt überhand. Worte gibt es für alle Gelegenheiten. Manchmal ist schon ein einziges Wort zu viel, und oft fehlen uns die Worte …

SCHÜTT: Wir kennen das Vorwort und das Nachwort, das Ehrenwort und das Unwort, das Kennwort und das Passwort.

GYSI: … Natürlich hat auch in dieser Sache kein Geringerer als Goethe das Treffendste parat, seinen Mephisto lässt er im Faust sarkastisch sagen: »Denn eben wo Begriffe fehlen, / Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. / Mit Worten läßt sich trefflich streiten, / Mit Worten ein System bereiten, / An Worte läßt sich trefflich glauben, / Von einem Wort läßt sich kein Jota rauben.«

SCHÜTT: Mit Goethes Faust sind wir beim Thema: Worte werden Bücher.

GYSI: Und mein Leben nun in 13 Büchern! Das klingt zunächst so, als hätte ich es beim Lesen von Büchern nur ganz knapp übers Dutzend geschafft. Stimmt natürlich nicht. Es passen viel mehr Buchtitel in mein Leben, und mein Leben ließe sich umgekehrt auch mit weit mehr Büchern beschreiben. Aber die Auswahl der 13 Bücher passt, und ich halte die Zahl im Übrigen nicht für eine Unglückszahl.

SCHÜTT: Haben Sie eine Lieblingszahl?

GYSI: Die 7, das ist nach meinem Empfinden eine bemerkenswerte, weil krumme, kantige, sperrige Zahl. Und sie kommt in vielen Kunstwerken vor. Ich denke da an die Filme »Die sieben Samurai« und »Die glorreichen Sieben«. James Bond ist auch bekannt als Agent 007. »Über sieben Brücken musst du gehn« hat die DDR-Rockband Karat gesungen. Die sieben Todsünden. Das tapfere Schneiderlein, das »Sieben auf einen Streich« erlegt. Überhaupt ist die Zahl 7 im Märchen sehr präsent und symbolträchtig: Die sieben Schwaben, Die sieben Raben, Der Wolf und die sieben Geißlein. Gibt es nicht auch sieben Bände von Harry Potter? Und heißt es nicht, wieder bei Goethe, die Zeiten der Vergangenheit seien uns »ein Buch mit sieben Siegeln«?

SCHÜTT: Das Buch der Zukunft hat mehr.

GYSI: Siegel? Bestimmt. Aber sagen Sie jetzt nicht: 13 …

SCHÜTT: Das reicht bei Weitem nicht. Wir bleiben trotzdem bei der 13.

GYSI: Klar, mir fällt da zum Beispiel auch einer der frühen Romane von Agatha Christie ein: Dreizehn bei Tisch. Christie, deren Namen ich übrigens Deutsch ausspreche, hat fantastische Detektivfiguren wie Hercule Poirot oder die legendäre Miss Marple erschaffen und über 60 Kriminalromane geschrieben.

SCHÜTT: In einem Podcast haben Sie Bücher aufgezählt, die man unbedingt gelesen haben sollte.

GYSI: »Sollte« schon mal gar nicht!

SCHÜTT: Sie nennen: 1984 von George Orwell, Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald, die Ilias und die Odyssee von Homer, Tolstois Krieg und Frieden, Die Blechtrommel von Günter Grass und Hermann Kants Die Aula.

GYSI: Dicke Bretter! Aber lenken Sie mich nicht auf diese Hitlisten-Schiene. Das ist und bleibt immer auch ein Abstellgleis.

SCHÜTT: Müsste man nicht auch noch …

GYSI: Nein! Nicht noch mehr Titel! Außer in der Schule gibt es nirgendwo und zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Lesepflichten. Meines Erachtens sollte man die Menschen nicht mit umfangreichen Listen wie »Die 100 besten Bücher der Welt« oder »Diese Werke der Weltliteratur muss man gelesen haben« einschüchtern. Das nimmt den Spaß am Lesen und Entdecken. Und ich mag den Absolutheitsanspruch daran nicht. Zudem kann man sowieso nicht allen Empfehlungen folgen.

SCHÜTT: Ihre Mutter Irene war Verlagschefin bei Rütten & Loening, Ihr Vater Klaus leitete den Aufbau-Verlag, später war er Kulturminister, Botschafter in Italien, Staatssekretär für Kirchenfragen. Wenn man Sie nach Privilegien in Ihrer Kindheit und Jugend fragt, wehren Sie ab: keine.

GYSI: Nein, das stimmt so nicht. Ich betone nur immer, dass es bei uns daheim nicht diese landläufigen Privilegien für höhere SED-Funktionäre gab. Ich war zum Beispiel nie in einem Ferienheim des Apparates, nie im Regierungskrankenhaus. Als mein Vater Botschafter in Italien war, durfte ich ihn nicht besuchen. Aber was es in unserer Familie gab, auch nach dem Mauerbau, das war regelmäßiger Besuch, und zwar aus Frankreich, Südafrika, Belgien, England, Holland und aus den USA.

SCHÜTT: Eine Seltenheit für Familien in der DDR!

GYSI: Das waren für mich als Kind Schulen der Weltoffenheit. Es waren Freunde meiner Eltern aus dem Exil und Verwandte, weit verstreut auf den Kontinenten. Da war zum Beispiel ein reicher französischer Unternehmer, der die Kommunistische Partei Frankreichs unterstützte. Er kam auch schon vor dem Mauerbau öfters zu Besuch. Zum Beispiel im Juni 1961, da lud er meine Schwester und mich in seinen Mercedes ein, und wir fuhren, ohne jeden Anlass, die Pracht West-Berlins ab, Kurfürstendamm, Funkturm, Avus, es gab ein Essen im Hilton, er fuhr uns sogar durchs Brandenburger Tor. Wenige Wochen später wurde die Mauer gebaut. Hatte unser Vater eine Ahnung? Hat er diese Rundfahrt organisiert, weil er sein schlechtes Gewissen beruhigen wollte? Denn im Gegensatz zu den meisten Mitschülern durften wir, sehr zu unserem Leidwesen, nicht nach West-Berlin ins Kino. Nun dieser exklusive Ausflug kurz vor Torschluss, kurz vor dem 13. August 1961 …

SCHÜTT: Keine landläufigen Privilegien – welche denn noch?

GYSI: Da war vor allem jene Besonderheit, die sich aus der verlegerischen, kulturpolitischen Tätigkeit meiner Eltern ergab: die sehr, sehr vielen Bücher im Haus.

SCHÜTT: Der Dichter Thomas Brasch schrieb in einem Gedicht: »Wer durch mein Leben will, / muss durch mein Zimmer.« Wohnung, Zimmer – das bedeutet auch: Bücher und Schreiben. In ihrem Essay Ein Zimmer für sich allein von 1929 nennt die britische Schriftstellerin Virginia Woolf zwei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit auch Frauen »große Literatur« produzieren konnten: »Fünfhundert Pfund im Jahr und ein eigenes Zimmer«. Nicht gerade stattlich.

GYSI: Das erinnert mich an einen meiner Schulfreunde. Er wohnte im Haus gegenüber, es war in den Fünfzigerjahren, in Berlin-Johannisthal, seine Mutter war alleinerziehend, der Vater war im Krieg geblieben, im Haushalt dort gab es nur zwei Bücher, die Bibel und ein Kochbuch. Mein Freund wurde katholisch erzogen, was in der DDR ja auch nicht gerade förderlich für die Entwicklung war – und trotzdem ist er Oberarzt geworden.

SCHÜTT: Eine Gesellschaft muss Bildung ermöglichen. Muss sie auch Herzensbildung betreiben?

GYSI: So wie gute Literatur? Eine Gesellschaft hat kein Herz. Das hat nur der einzelne Mensch. Aber was eine Gesellschaft bieten kann, ja bieten muss, ist Chancengleichheit. Wissen Sie, ich hatte Glück mit meinem Elternhaus, mit meinem beruflichen Weg und mit meinem Freundeskreis, ich durfte mich immer irgendwie angeregt fühlen, und das von Beginn an.

*

SCHÜTT: Lesen ist auch Augenpflege.

GYSI: Augenpflege?

SCHÜTT: Unsere Augen haben ein Recht darauf, von bestimmten Büchern verschont zu werden.

GYSI: Natürlich soll und kann man nicht alles lesen! Schön, wenn etwas offenbleibt. Es ist doch auch ein Wert, mit einem unerfüllten Wunsch in der Welt zu sein. Es ist ein gutes Zeichen, wenn man bedauert, dieses oder jenes Buch (noch) nicht gelesen zu haben. Schlimm wird es nur, wenn man gleichgültig wird.

SCHÜTT: Jeder Gang in eine Buchhandlung zeigt uns zudem: Der Strom der sinnvoll oder sinnlos zusammengefügten Buchstaben nimmt kein Ende. Auf jeden Versuch eines Buches antwortet ein nächster. Es wird geschrieben und geschrieben, wahrscheinlich, weil Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf der Suche nach dem besten Wort nur immer das zweitbeste finden …

GYSI: Im besten Falle!

SCHÜTT: … und sie also suchend weiterschreiben.

GYSI: Eines hält alle Autorinnen und Autoren am Leben, und uns Leserinnen und Leser hält es an der Literatur: Wir haben zwar gern das erste Wort und finden alle möglichen folgenden, aber das letzte Wort, wo und wann auch immer, hat glücklicherweise niemand.

SCHÜTT: Schön, wenn diese Einsicht sogar von einem Politiker kommt. Zumindest in der Theorie.

GYSI: Wer in der Politik etwas zu sagen haben will, wird immer geschickter in dem, was er nicht sagt. Das ist eine gesicherte Erfahrung. Und wissen Sie, warum? Man möchte die Wählerschaft nicht verprellen, denn in der Politik geht es meist um Mehrheiten, nicht um Wahrheiten.

SCHÜTT: Lesen Sie gern Gedichte?

GYSI: Ja, aber lieber als reimlose Gedichte lese ich Balladen. Ansonsten Kurzgeschichten und Romane.

SCHÜTT: Haben Sie je Gedichte geschrieben?

GYSI: Nein, auch nicht in der Jugend, wo das für viele üblich ist.

SCHÜTT: Nicht mal ganz heimlich?

GYSI: Nein, das ist so ein Punkt, der mit meiner Lebensart zu tun hat. Ich versuche, möglichst Dinge nicht zu tun, die ich nicht kann.

SCHÜTT: Martin Walser hat in einem Interview die alte Idee bekräftigt, Abgeordnete im Parlament sollten, bevor sie mit ihrer Rede beginnen, ein paar Verse eines Dichters vortragen. Der Präsident oder die Präsidentin des Bundestages bei der Eröffnung einer Sitzung sowieso. Das ergäbe sofort eine andere Grundstimmung – gegen das Geläufige. Ihr Freund, der Theaterregisseur Frank Castorf, sagt in einem Zeitungsinterview: »Schalten Sie mal Phoenix ein und hören Sie, was da für Geräusche im Bundestag abgesondert werden.«

GYSI: Ein Gedicht … Merz spricht womöglich Hölderlin? Und Frau Klöckner greift zu Rilke?

SCHÜTT: Und Heidi Reichinnek von der Linken rezitiert Gottfried Benn. Immer nach dem schauen, was einem möglicherweise fremd ist.

GYSI: Ist das nicht ein wenig daneben?

SCHÜTT: Die leisen Dichter wären die besten.

GYSI: Der Bundestag ist laut. Aber er soll ja auch nicht leise sein. Allerdings auch nicht noch lauter. Es geht auch überhaupt nicht um Lautstärke, sondern um Lauterkeit.

SCHÜTT: In der Politik?! Sie kommen nicht drumherum: Welches Gedicht fällt Ihnen fürs Entree am Rednerpult ein?

GYSI: Vielleicht eine Ballade von Schiller.

SCHÜTT: Das geht nicht. Schon gar nicht bei Ihnen. Zu lang! Das wäre ein zu offensichtliches Schinden von mehr Redezeit. Aber ich merke, Sie wollen nicht wirklich. Ich gebe also auf. Empfinden Sie Scheu vor großer Dichtung?

GYSI: Schiller zu lesen, als Beispiel, das ist kein Spaziergang. Wissen Sie, womit meine Scheu zusammenhängt? Mit gewissen Vereinfachungspflichten. Die öffentliche politische Sprache muss verständlich bleiben. Sie muss übersetzen. Die Leute müssen erkennen und nachvollziehen können, was wir wollen. Wir sind nicht um unseretwillen da. Wenn wir etwas für die Leute erreichen wollen, müssen wir sie – erreichen. Möglichst viele.

SCHÜTT: Was bedeutet das: Übersetzung?

GYSI: Es ist eine der wichtigsten Techniken in der Politik. Ernst Reuters »Schaut auf diese Stadt« im Sommer 1948, John F. Kennedys »Ich bin ein Berliner« 1963 vor dem Rathaus Schöneberg, Willy Brandts »Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört« am 3. Oktober 1990, Barack Obamas Wahlkampf-Slogan aus dem Jahr 2008 »Yes, we can«, Angela Merkels Ausspruch »Wir schaffen das« im August 2015 – das sind Beispiele für den Willen, komplizierte Zusammenhänge auf den Punkt bringen zu wollen.

SCHÜTT: Es geht darum, das Denken zu beeinflussen. Das geht manchmal nur, indem man Mittel anwendet, die aus der Werbung kommen.

GYSI: Losungen sind natürlich keine Lösungen.

SCHÜTT: Und schon gar keine Literatur!

GYSI: Aber eine Kraft, die Reaktionen auslöst, besitzen manche Losungen durchaus. Übersetzen heißt: Vereinfache, aber sei kein Simpel! Lass weg, aber lüge nicht! Spitze zu, aber übertreibe nicht! Ergreif das Wort, aber werde nicht übergriffig.

SCHÜTT: Schiller haben Sie schon erwähnt, hier nun die fällige deutsche Alternativfrage: Goethe oder Schiller?

GYSI: Friedrich Schiller war ein hervorragender Dramatiker, natürlich auch ein großer Balladendichter. Johann Wolfgang von Goethe war nicht nur hochintelligent, sondern auch in außergewöhnlichem Maße vielseitig. Er agierte als Minister und in den Naturwissenschaften. Sein Faust …

SCHÜTT: Eines der 13 ausgewählten Werke für dieses Buch.

GYSI: Sein Faust ist genial, weil unerschöpflich. Allein der Satz »Es irrt der Mensch, solang’ er strebt« steht als Mahnung über uns allen.

SCHÜTT: Er stimmt, dieser Satz?

GYSI: Und ob! Es ist aber keine Aussage, die sich gegen das Streben richtet, sondern gegen die Anmaßung, das Streben habe ein erreichbares Endziel. Wir sind und bleiben in allem, was wir tun, nur Versuch und nur Fragment – und eben Irrtum. Was stets neue Versuche erforderlich, aber eben auch möglich macht. Aber um nochmal auf Ihre Frage zu kommen: Ich entscheide mich nicht gern zwischen Goethe und Schiller, und wie bereits angedeutet: Ranglisten und Kanons langweilen mich.

SCHÜTT: Wer sie aufstellt, will nur sich selbst erhöhen?

GYSI: Wenn ich das schon höre: »Die besten 100 Bücher« zwischen vorvorgestern und heute Mittag!

SCHÜTT: 13 Bücher Ihres Lebens! Auch eine Hitliste!

GYSI: Für mich geht es um die Frage, welche Bücher mich besonders berührt haben, was sie mir bedeuteten und bedeuten. Eine Auswahl, mehr nicht! Wie bei jedem anderen Urteil müsste man auch bei Lese-Erlebnissen Ort und Datum beifügen; kein Eindruck ist ja frei von Beeinflussung durch Zeit und Raum.

SCHÜTT: Wann lesen Sie überhaupt, bei Ihrem vollen Terminkalender?

GYSI: Ja, meistens muss ich auch bei längeren Fahrten arbeiten, das heißt, ich beantworte E‑Mails und andere Posteingänge, bereite Reden und anderes vor. Aber wenn ich Zeit habe, lese ich. Auf Zugfahrten, im Flugzeug oder wenn ich im Auto gefahren werde – und vor allem im Urlaub.

SCHÜTT: Welche Art Bücher nehmen Sie mit in die Sommerferien?

GYSI: Klassik, Krimis und bestimmte Gegenwartsliteratur.

SCHÜTT: Benutzen Sie beim Lesen Buchhüllen?

GYSI: Nein.

SCHÜTT: Auch früher nicht?

GYSI: Auch früher nicht.

SCHÜTT: Ein Kulturgut, das aus der Mode kam … Ordnen Sie Ihre Bücherregale zu Hause nach einem bestimmten Prinzip?

GYSI: Bei der Belletristik schon. Bei Sachbüchern herrscht ein gewisses Durcheinander. Literarische Werke teile ich zunächst nach Sprachen ein. Deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller stehen woanders als jene Bücher, die aus dem Französischen oder aus anderen Sprachen übersetzt wurden. Und dann ist alles alphabetisch nach den Nachnamen der Autorinnen und Autoren sortiert.

SCHÜTT: Haben Sie die Bibel vollständig gelesen?

GYSI: Ich habe viel in der Bibel gelesen, ja. Vollständig? Nein.

SCHÜTT: Auch auf dieses Buch kommen wir noch zu sprechen.

GYSI: Aus gutem Grund! Der Publizist und Theologe Friedrich Schorlemmer nennt den Evangelisten Lukas einen »christlichen Sozialrevolutionär«, einen »Schriftsteller«. Die Gleichnisse »Vom verlorenen Sohn« und »Vom barmherzigen Samariter« wecken Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Blinde und Lahme an den Tisch! Ausgestoßene in unsere Mitte! Schmutzigen die Hand gereicht! Zitat Brecht: »Glück ist Hilfe.« So heißt es in seinem Gedicht »Vom Glück«. Und Dostojewskis Der Großinquisitor kommt einem in den Sinn: Käme Jesus von Nazareth wieder, er würde kaum willkommen geheißen: ein Ketzer, ein Anarchist.

SCHÜTT: Wie gut kennen Sie den Koran?

GYSI: Ich habe ihn zu Hause und habe mir für mein spätes Rentenalter vorgenommen, darin zu lesen.

SCHÜTT: Welches Buch wollten Sie ein Leben lang lesen, sind aber nie dazu gekommen?

GYSI: Ich besitze zehn Bände einer in der Sowjetunion erschienenen und ins Deutsche übersetzten Weltgeschichte. Die wollte ich immer lesen, aber tatsächlich fehlte bis heute die Gelegenheit.

SCHÜTT: Brauchen Sie ein Buch zum Einschlafen?

GYSI: Nein!

SCHÜTT: Lesen Sie auf dem Tablet oder mit einem E‑Book-Reader?

GYSI: Das mache ich gelegentlich, wenn ich verreise und mir Bücher im Gepäck zu schwer sind.

SCHÜTT: Hatten Sie schon mal das Gefühl, Literatur rette Ihnen irgendwie das Leben?

GYSI: Im direkten Sinne? Nein, das schafft auch Literatur nicht!

SCHÜTT: Literatur arbeitet gegen den Tod.

GYSI: Meine schwache Fantasie (nein, ich kokettiere nicht!) macht es unmöglich, mir den Tod vorzustellen.

SCHÜTT: Er ist gewiss.

GYSI: Ach? Ich möchte so lange leben, bis es zu beschwerlich wird.

SCHÜTT: Mögen Sie utopische Romane?

GYSI: Nicht besonders.

SCHÜTT: In Ihrer Arbeit als Anwalt ging es vor vielen Jahren um ein Buch, das in der DDR nicht erscheinen durfte: Die Alternative von Rudolf Bahro. Den einstigen Genossen Gysi gefragt: Las man so etwas Dissidentisches ohne jede Gefahr, sich anstecken zu lassen?

GYSI: Ich war nicht Anwalt der politischen Positionen meiner Mandanten. Es ging um strafrechtliche oder vermeintlich strafrechtliche Dinge. Angeklagt war Rudolf Bahro wegen Nachrichtenübermittlung und Geheimnisverrats, auch wegen der Übermittlung seines fundamental kritischen philosophisch-ökonomischen Manuskripts Die Alternative in den Westen. Nur einen Tag nach dem Vorabdruck seines Buches im SPIEGEL im August 1977 wurde Bahro verhaftet.

Er war ein überzeugter Sozialist, der einen logischen Ausweg aus der allgegenwärtigen Misere der Gesellschaft wies.

SCHÜTT: Es war die Zeit nach der Biermann-Ausbürgerung.

GYSI: Viele Künstler nahmen kein Blatt mehr vor den Mund. Schriftsteller und Schriftstellerinnen wirkten verstärkt als kritische Stimmen, mussten im öffentlichen Raum plötzlich ganz anders akzeptiert werden. Aber solche unbequemen Töne jetzt ausgerechnet aus den Reihen der Partei selbst? Für die SED-Führung nicht akzeptabel! Der Fall hat mich aufgewühlt.

SCHÜTT: Trotzdem nochmal die Frage: Wie liest man so ein fundamental oppositionelles Buch? Als Mitglied der SED.

GYSI: Ich stand ja mitten in den Konflikten, die so viele Menschen im Land, in der Partei bewegten. Einerseits war da die Vorstellung, man könne und müsse den Sozialismus reformieren. Andererseits war man mit Rücksichtnahme beschäftigt, mit Disziplin, mit Hoffnung, die Dinge würden allmählich besser werden.

SCHÜTT: »Man« … Nicht alle! Es gab sehr Mutige.

GYSI: Es ist paradox: Mit seiner Courage lieferte Bahro mir Argumente für einen gewissen Opportunismus.

SCHÜTT: Wie das?

GYSI: In seinem Buch Die Alternative, das ihn ins Gefängnis brachte, hatte Bahro geschrieben, im sozialistischen Lager könne es an der Peripherie, also in den einzelnen sozialistischen Ländern, nicht zu Reformen kommen, weil Moskau in jedem Falle Panzer schicke. Siehe Prag 1968. Nur dann, wenn es direkt in Moskau zu einem Beben käme, hätten Umwälzungen Erfolg. Denn von woher sollten gegen Moskau die Panzer kommen, um ein Aufbegehren zu zerschlagen? Das war für mich ein Hoffnungszeichen, aber eben auch eine Art Legitimation für ein notwendiges Abwarten: Es muss erst in der Sowjetunion rumoren (was dann mit Michail Gorbatschow eingeleitet wurde), ehe auch bei uns der innere Beton aufbrechen kann.

SCHÜTT: Sie haben in einem Ihrer Bücher geschrieben, dass es für Sie im Gerichtssaal der schwärzeste Moment war, als das Strafmaß gegen Bahro verkündet wurde.

GYSI: Ja. Acht Jahre Freiheitsstrafe, das war ein herbes Urteil. Das Verfahren gegen Bahro ging mir ans Gemüt.

SCHÜTT: Sie mochten ihn.

GYSI: Ja. Aber am Strafmaß war leider nicht zu rütteln. Ich schlug eine Amnestie vor. Selbstredend erfuhr ich nichts über den Fortgang der Dinge. Plötzlich jedoch kam eine Amnestie. Bahro wurde deutlich früher entlassen. Beim außerordentlichen Parteitag der SED im Dezember 1989, in jener Zeit der Erneuerung, setzte ich mich dafür ein, dass er eine halbe Stunde sprechen durfte. Was für ein Ereignis: Ein angeblicher Staatsverbrecher ergreift das Wort auf einer Veranstaltung jener Partei, die ihn einst zu Unrecht verurteilte. Er ist übrigens 1990 vom Obersten Gericht der DDR rehabilitiert worden.

SCHÜTT: Haben Sie Ihr SED-Parteibuch noch?

GYSI: Aha, jetzt kommen Sie zum bibliophilen Teil. Ja, das habe ich noch, aber nicht das erste.

SCHÜTT: Welche Zukunft hat das gute alte Buch?