Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Plassen Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Fritz Egner hat die Musikbranche aus nächster Nähe erlebt – als Studiotechniker bei AFN, General Manager bei Warner Brothers und Kultmoderator bei Bayern 3. Dabei traf er Ikonen wie James Brown, Prince und Mick Jagger und sammelte unvergessliche Erfahrungen. Seine Leidenschaft für Musik und sein Talent fürs Geschichtenerzählen machen dieses Buch besonders. Egner teilt seine spannendsten Begegnungen, humorvolle Anekdoten und seltene Einblicke – ergänzt durch Fotos und Erinnerungsstücke. Persönliche Momente, skurrile Pannen und einzigartige Erlebnisse mit den Stars der Musikgeschichte machen diese überarbeitete und erweiterte Neuauflage zu einem Muss für Musikfans und alle, die große Geschichten lieben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

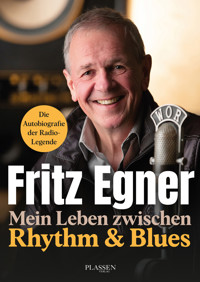

Fritz Egner

Mein Leben zwischen Rhythm & Blues

Fritz Egner

Mein Leben zwischenRhythm & Blues

Die Autobiografie der Radio-Legende

Bildnachweis

Coverfoto: Markus Konvalin

S. 2/3, 10, 15, 43, 63, 207, 227, 261: shutterstock

S. 36 unten, S. 37 oben l. und unten: Günther Knoblauch

S. 151, S. 234 unten r. und l.: Karen Kassulat

S. 194: Ssirus W. Pakzad

S. 225, Mitte l.: Hamad bin Mejren

S. 259: Bayerische Staatskanzlei

Alle weiteren Fotos und Materialien in diesem Buch stammen aus dem Privatarchiv des Autors.

© 2013 LangenMüller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten

© 2025 Börsenmedien AG, Kulmbach

Satz und Herstellung: Daniela Freitag

Lektorat: Christine Gerstacker, Claus Rosenkranz

Druck: AALEXX Druck Produktion, Großwedel

ISBN 978-3-68932-049-2

eISBN 978-3-68932-050-8

Alle Rechte der Verbreitung, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen vorbehalten.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Postfach 1449 • 95305 Kulmbach

Tel: +49 9221 9051-0 • Fax: +49 9221 9051-4444

E-Mail: [email protected]

www.plassen.de

www.facebook.com/plassenverlag

www.instagram.com/plassen_buchverlage

Inhalt

Vorwort, im August 2025

Intro

München.

Wo es begann

Meine Lehrjahre bei AFN

Wanderjahre im Musikgeschäft

Afrika.

Back to the Roots oder

Der erste Kontinent des Rhythm & Blues

Harry Belafonte

Paul Simon

USA.

Radio Days oder

Der zweite Kontinent des Rhythm & Blues

New Orleans.

Die heiße Mischung

Branford Marsalis

Irma Thomas

The Neville Brothers/The Meters

Dr. John

Die Südstaaten.

Die Architekten des Rock ’n’ Roll

Little Richard

Fats Domino

Bo Diddley

Chuck Berry

New York I.

Die Pioniere des Rap

The Sugarhill Gang

Grandmaster Flash & The Furious Five

Kurtis Blow

Miami.

Die unterschätzte Musikmetropole

Criteria Studio

Detroit.

Das legendäre Motown

Marvin Gaye

Stevie Wonder

Diana Ross

New York II.

Die großen Macher

Nile Rodgers

Clive Davis

Los Angeles.

Die neue Motown-Ära

Lionel Richie

Macon, Georgia.

The Godfather of Soul

James Brown

Minneapolis.

Ein Königreich

Prince

Memphis.

Der Hohepriester der Gospel und Soul Music

Al Green

Berkeley.

Swamp Rock

John Fogerty und Creedence Clearwater Revival

On Tour.

Deutschland entdeckt die Black Music

Europa.

Blues, Soul & Disco oder

Der dritte Kontinent des Rhythm & Blues

Großbritannien.

British Blues Invasion und New Soul

Rod Stewart

Mick Jagger

München.

Munich Disco

Giorgio Moroder

Frank Farian

Harold Faltermeyer

München, 2024/25

Exit

Anhang

Fritz’ Favorites – Meine dringenden Empfehlungen

Dank

Namensregister

Vorwort, im August 2025

Als dieses Buch 2013 zum ersten Mal erschien, hatte ich schon einiges hinter mir und ahnte nicht, was da noch auf mich wartete. Nun bin ich im 51. Jahr meiner Radiokarriere, und es wurde nicht langweilig in meinem Leben. Viele weitere Begegnungen mit den Kreativen der Musikwelt boten sich an. Ich ließ keine Chance verstreichen, um meinen Horizont zu erweitern. Als der Plassen Verlag anfragte, ob ich einer aktualisierten Veröffentlichung zustimmen würde, drehte ich das Zeitrad in meinem Kopf noch mal zurück und war selbst erstaunt, was mir noch so alles widerfahren ist. Und dann wieder der Kampf: Was darf nicht fehlen, was bleibt in der Schublade?

Schließlich kam ein gewaltiger Einschnitt in mein Radioleben, der alles neu aufstellte. Auch davon wird hier die Rede sein, und wie so oft hat eine Medaille zwei Seiten: Nachdem der Bayerische Rundfunk nach 45 Jahren auf meine Mitarbeit verzichten wollte, hat mich die öffentliche Wertschätzung, die mir zuteilwurde, überwältigt. Der Radiomacher steht im Studio und spricht ins Leere. Keine sichtbare Publikumsresonanz, lediglich die Hoffnung, möglichst viele gehen mit, wenn man Musik kommentiert und leidenschaftlich vertritt, Interviews mitbringt oder Livegäste ins Studio holt.

In der Coronazeit wurde es überdeutlich, wie wichtig es für Hörer ist, sich auf die Präsenz einer vertrauten Stimme verlassen zu können. Ich habe damals keine einzige Sendung ausfallen lassen. Und kann in diesem Buch auch davon berichten, wie es sich anfühlt, wenn zum Beispiel Mick Jagger nach der privaten Mobilnummer fragt, um seinen neuesten Song exklusiv vorstellen zu können.

In den fünf Jahrzehnten meiner Radio-Laufbahn hat meine Begeisterung für Musik nie nachgelassen – und ebenso wenig meine Neugier auf die Menschen, die sie machen. Auf manches Treffen musste ich lange warten. Ringo Starr, der Drummer der Beatles, verschaffte mir so eine Sternstunde. Und was mir auch immer wieder bewusst wurde: Von den »Randfiguren« erfährt man oft mehr über einen »Superstar« als von diesem selbst; so war es auch im Umfeld von Michael Jackson.

Seit 2013 treffe ich bei Lesungen in ganz Deutschland viele meiner Hörerinnen und Hörer, und es ist jedes Mal wieder eine Offenbarung. Tolle Menschen aus unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten hören zu und stellen Fragen. Darunter auch: »Wann und wo kann man Ihr Buch wieder erwerben?« Umso mehr freue ich mich nun über diese neue Ausgabe.

Es ist ein Privileg und ein Geschenk des Schicksals, ein Leben zu haben, in dem man spüren darf, dass man Seelen und Herzen erreicht hat.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine anregende und unterhaltsame Lektüre,

Ihr

Fritz Egner

Intro

Dieses Buch erzählt von meinen unzähligen Begegnungen mit Musikern, Sängern, Produzenten, Chefs von Plattenfirmen, Anwälten, Managern, Amateuren und Superstars, Scharlatanen und Workaholics, von Radio-DJs, die die Welt veränderten, und Künstlern, die alle ethnischen und kulturellen Schranken leichtfüßig übersprungen haben. Die in allem, was sie machten, großartig waren und sind: politische Aktivisten, Träumer und Kämpfer, Fantasten und Realisten, Sozialromantiker und Einzelgänger.

Rhythm & Blues beschreibt für mich das Auf und Ab des Lebens, egal auf welchem Kontinent. Schon im Mutterleib werden wir von Rhythmen bestimmt. Der erste Herzschlag, dann der erste Atemzug, und wir sind mittendrin im Rhythmus des Seins.

Mein größtes Anliegen ist es, die Leser in meine Welt mitzunehmen und die Faszination Musik zu teilen. Ich will Begeisterung wecken, und sollte es mir gelingen, dass sich manch eine oder einer bestimmte Musikstücke besorgt und »nachhört«, welche Kraft und Energie von ihnen ausgeht, dann wäre das traumhaft. Dieses Buch beschreibt aber auch einen Jungen, der wie vom Blitz getroffen die Musik entdeckte, die ihn nie wieder losgelassen hat. Die Hoffnung vermittelt, Trauer und Melancholie vertreibt, Zeitreisen ermöglicht, die beim Hören Bilder vor Augen führt, ja sogar Wetterstimmungen und Gerüche in Erinnerung ruft, Menschen auftauchen lässt, die längst nicht mehr da sind. Musik als Soundtrack der eigenen Sehnsüchte, zur Wanderung in die Vergangenheit, aber auch zur Bewältigung der Gegenwart, Therapie, Seelenmassage oder einfach nur positive Auf- und Anregung.

Was mich an der Schultüte störte: Es passten keine Singles rein.

Der Tag, an dem ich zum ersten Mal einen Saphir auf eine Vinyl-Single setzte, steht mir noch so klar vor Augen, als wäre es gestern gewesen. Meine zehn Jahre ältere Schwester brachte zu Ostern einen Stapel Platten und einen aufklappbaren Plattenspieler nach Hause. Sie machte gerade eine Lehre in einem Elektrokaufhaus und nahm sich mit Erlaubnis der Geschäftsführung ein wahllos zusammengestelltes Repertoire an LPs und Singles leihweise mit. Es war Ostern 1956, ich war gerade sieben Jahre alt. Der Tag veränderte mein Leben.

Bis dahin hatte ich nur das gehört, was meine Eltern schön fanden: Operetten, Volkstümliches, mein Vater war auch einem schneidigen Marsch gegenüber nicht abgeneigt. Zwei rehbraune Augen, ein Lied, das meine Mutter sehr liebte, ist mir noch besonders stark in Erinnerung, weil ich beim Hören regelmäßig trübsinnig wurde, sogar meine Magenschleimhaut reagierte säuerlich. Als ich damals die Nadel auf das Vinyl der Single setzte, hörte ich erst ein leises Knistern und dann die ganze Urkraft einer Stimme, die mir wie ein Stromstoß durch die Gehörgänge rauschte. Little Richard brüllte Tutti Frutti und, wenn ich die Platte umdrehte, das Ganze ähnlich nochmals unter dem Titel Long Tall Sally. Ich wusste, ich war angekommen auf dem Planeten Rhythm & Blues, Rock ’n’ Roll oder wie auch immer die Bezeichnung damals lautete. Der aufklappbare Philips-Plattenspieler wurde mein Raumschiff, mein Notarztkoffer, mein Rettungsboot. Schnell konnte ich mitsingen, ohne die leiseste Ahnung zu haben, was Little Richard enthusiastisch zum Schlagzeugbeat von Earl Palmer brüllte.

Als ich elf Jahre später vor dem Röhrenempfänger saß, den mir meine Großeltern geschenkt hatten, vernahm ich plötzlich etwas, das mich völlig aus der Fassung brachte. Es war Ostersamstag, gegen 10 Uhr Vormittag, und wie jeden Tag hörte ich in jeder freien Minute AFN – American Forces Network. Der US-Soldaten-Sender lieferte ein breites Angebot an Musik, schließlich hatte er den Auftrag, allen ethnischen Gruppen, die in der U.S. Army vertreten waren, gerecht zu werden. Die Moderationen passten außerdem perfekt zur Musik – spielerisch, in rhythmisch fließendem Englisch trugen die Discjockeys ihre Musikleidenschaft auf der Zunge.

An diesem Morgen geriet meine Welt wirklich ins Wanken. Was ich da hörte, war wie ein Erdbeben: das Geräusch einer startenden Rakete, gefolgt von Count Basies The Kid From Red Bank, und dann die Ansage des DJs Herman Griffith: »Hello gang, here is Herman Griffith with excitement, in sound and musical motion, the rock ’n’ roll for the young and the old, the brave and the bold, on the record caravan.« Die erste kompakte AFN-Show für schwarze GIs wehte wie ein Sturm durch mein bescheidenes Zimmer. Zum ersten Mal hörte ich Marvin Gaye, Little Stevie Wonder, Wilson Pickett, Bobby Bland, The Staple Singers, Larry Laster, Koko Taylor – Rhythm & Blues, Musik von einem anderen Stern. Meine Eltern, die das Ganze bisweilen durch die geschlossene Zimmertür mithören mussten, waren fest der Ansicht, dies sei der Untergang des Abendlandes. Sie ahnten nicht, dass es noch schlimmer kommen würde. Von nun an verpasste ich keine Herman Griffith Show mehr.

MünchenWo es begann

Meine Lehrjahre bei AFN

Fußball spielen, AFN hören, meine Platten pflegen – diese Beschäftigungen füllten in den prägenden Teenagerjahren meine Freizeit. Mit großer Mühe hatte ich meiner Mutter beigebracht, wie sie mit einem Grundig TK 24-Tonbandgerät Sendungen des AFN aufzeichnen konnte, während ich in der Schule saß.

Eine ähnliche Musikbegeisterung muss auch einen meiner späteren Kollegen bei Bayern 3 erfasst haben. Denn Ende der 60er-Jahre kopierte Jürgen Herrmann, Jahrgang 1943, Herman Griffith als DJ in meiner Schwabinger Lieblingsdiskothek Big Apple. Er spielte auch die Platten, die ich aus der Sendung kannte, die aber kein Münchner Plattenladen im Sortiment hatte. Also versuchte ich, ihm eine Single von Bo Diddley abzukaufen. Vergeblich, nicht verkäuflich, und Jürgen nicht bestechlich. Ich hätte ihm die Schuhe geputzt und mein letztes Taschengeld gegeben, aber keine Chance. Im Big Apple traten auch gelegentlich Live-Acts auf: Jimi Hendrix, King Curtis, Inez und Charlie Foxx. Vorwiegend US-Musiker, die ich durch AFN kannte und liebte. Nebenan im PN-Club waren die Rockbands aus England zu sehen. Supertramp beispielsweise hatten dort ihren ersten Gig. Ebenfalls an der Leopoldstraße lag das Domicile, in dem es feinen Jazz zu hören gab. Und weiter südlich lockten zwei weitere Clubs: das Tambourine im Lehel und das Birdland in der Haidhauser Kirchenstraße. Die Gäste waren Studenten, Musiker, Huren und schwarze GIs, die Musik war so schwarz wie der größte Teil der Besucher. Im Tambourine gab es am Sonntagnachmittag »Jam Session«. Münchner Musikergrößen spielten mit ihren Soul Brothers Rhythm & Blues und Jazz. Max Greger jr., Lothar Meid oder Olaf Kübler, der später Udo Lindenberg textlich inspirierte – sie waren regelmäßig Teil der Band.

Um an die von mir so begehrten Platten zu kommen, positionierte ich mich öfters vor der PX, der Post Exchange, dem Einkaufszentrum für US-Soldaten in der Nähe des Hauses der Kunst, und sprach vorwiegend schwarze GIs an, ob sie mir die Scheiben besorgen könnten. Die amüsierten und gleichzeitig erstaunten Blicke der Jungs aus Alabama, Georgia, Tennessee werde ich nie vergessen. Da stand ihnen ein weißer Teenie gegenüber, der ihre Musik hören wollte und dem das viel Mühe wert war. Und der Musiker kannte, die nicht einmal ihren weißen Kollegen aus der Army ein Begriff waren. Fast jeder half mir und brachte mir die ersehnten Singles mit, die wenigsten nahmen mein Geld dafür an. Ich glaube, sie hatten das Gefühl, etwas für ihre Kultur zu tun, indem sie diesem kleinen deutschen Fan eine Freude machten.

Meine Begehrlichkeit nach den Singles und LPs mit dem Original-Label brachte allerdings auch meine dunkle Seite zum Vorschein. Das Disco-Center, ein Plattenladen in der Münchner Sonnenstraße, war für mich wie ein Magnet; mein Taschengeld hingegen mehr als limitiert, das reichte gerade für zwei Singles pro Woche. Das Gefühl, die anderen von mir so ersehnten Platten könnten in die falschen Hände kommen, war mir ein Graus. Ich wollte sie also retten, bezahlte zwei und steckte mir acht weitere vorne in die Hose, im Mantel unter die Achseln oder in die Tasche meines Parkas. Der von mir unbeholfen angehimmelten Verkäuferin Christa Müller ging mein Rettungsversuch dann doch zu weit, und sie fragte eines Tages, ob ich nicht vorhätte, alles, was ich aus dem Laden tragen würde, auch zu bezahlen. Ich tat so, als ob ich nicht wüsste, was sie meinte. Sie drückte beide Augen zu und ließ mich ziehen. Später überlegte ich immer wieder, wie ich mich für ihre Großzügigkeit bedanken könnte. Als Talkgast in einer Johannes B. Kerner-Show im ZDF deckte ich meine einstige Verfehlung auf. Auch in der Hoffnung, die Wohltäterin könnte sich angesprochen fühlen. Am Tag nach der Sendung hatten zwei Münchner Tageszeitungen, tz und Abendzeitung, die Story zur Schlagzeile gemacht. Eine Frau mit dem Namen Christa Müller hätte ich auf anderem Wege nie gefunden. So aber meldete sie sich und eröffnete mir die Gelegenheit, mich persönlich bei ihr zu bedanken. Es war mir eine Genugtuung, und ihr tat es sicher auch gut, vor allem weil ich ihr versichern konnte, die unrechtmäßig erworbenen Sammlerstücke noch immer, 40 Jahre später, zu pflegen und wertzuschätzen.

Jene Bands live zu erleben, die mich auf Platte so mitrissen, war natürlich ein Wunschtraum. Konzerte gab es viele, mein Geldmangel zwang mich allerdings zur Selektion. 1965 gab ich mein Taschengeld aus, um die Rolling Stones im Münchner Circus Krone zu erleben. Davor hatte ich Livemusik nur in den GI-Clubs und Diskotheken der Stadt erlebt. Die Stones waren eine neue Dimension. Ihnen schlug die Ablehnung der älteren Generation entgegen, was sie für mich noch interessanter machte. Die Begeisterung der anderen Konzertbesucher konnte ich aber nur stückweise teilen. Das klang alles ziemlich dünn, und einige ihrer Songs kannte ich schon in der Originalversion, wie Time Is On My Side oder It’s All Over Now, und die fand ich deutlich spannender. Mick Jaggers Gesang ging im Lärm der Fans unter, und Charlie Watts erweckte schon damals den Eindruck, er wäre als Geisel in der Band und nicht aus freiem Willen.

Meine Schwester wollte mich zu Weihnachten 1958 mit einem Originalautogramm von Elvis Presley überraschen und schickte Post nach Memphis. Als die Karte 1960 dann zurückkam, hatten wir längst nicht mehr damit gerechnet – Weihnachten fand dieses Jahr im Juni statt.

Im Frühsommer 1966 brach dann ein ungeheurer Hype um die Beatles aus, der vor allem von der Bravo angeheizt wurde. Ich las das Magazin wöchentlich. Lange hatte ich den Starschnitt meines Helden Elvis Presley an der Zimmerwand hängen, bis er einem Poster von Angela Davis weichen musste. Um die vier aus Liverpool zu sehen, kratzte ich wieder Geld zusammen und kaufte mir eine gültige Karte für die 17:15-Uhr-Vorstellung. Gültig deswegen, weil viele gefälschte Tickets im Umlauf waren. Meine Begeisterung für die Beatles hielt sich in Grenzen. Die Hysterie um die Band hielt ich für übertrieben, wollte mich aber überraschen lassen. Schauplatz war wieder der Circus-Krone-Bau und das Getöse der Fans noch ohrenbetäubender als ein Jahr zuvor bei den Stones. Die kleinen Vox-Verstärker reichten bei Weitem nicht aus, um den Lärm zu übertönen. Der Harmoniegesang ging unter, und wie mir Paul McCartney später bei einem Interview bestätigte, konnten sich die Bandmitglieder gegenseitig kaum hören. Ringos Schlagzeug versank im Kreischen der Mädchen. Auf dem Nachhauseweg wollte ich mir ein Tourposter der Beatles von der Wand eines Hauses abziehen. Es gab allerdings Mitbewerber. Vier ältere und größere Jungs meinten, das Poster wäre bei ihnen besser aufgehoben, und unterstrichen diese Feststellung mit geballten Fäusten. Ich konnte ihnen nur zustimmen. Verängstigt half ich sogar noch mit, es für sie von der Wand zu lösen. Ein völlig unversehrtes Poster dieser Tour bekam ich vor zwanzig Jahren von Bubi Heilemann, jahrzehntelang Fotograf und Redakteur bei der Bravo. Manche Wünsche werden spät doch noch erfüllt.

Durch Zufall lernte ich Anfang der 70er-Jahre einen Technikfreak kennen, der alte Film- und Studioanlagen ausweidete, sie neu zusammenschraubte und weiterverkaufte. Zu seinen Kunden zählten der Regisseur Werner Herzog sowie ein Musikproduzent, der sich in der zweiten Kelleretage des Arabella-Hochhauses ein Demostudio einbauen ließ. Ich arbeitete für ihn als Mädchen für alles und nagelte in diesem schicken Vorzeigeneubau Bogenhausens die Akustikverkleidung an die Wand. Stahlwolle diente dabei als Dämmmaterial. Der Auftraggeber: Giorgio Moroder. Um den Feinstaub der Stahlwolle besser aus dem Hals zu spülen, versorgte er mich verlässlich mit frischer Trinkmilch. Kurz davor muss der Tetrapak erfunden worden sein, denn immer wenn ich eine dieser Milchpackungen sehe, kommt mir diese Zeit ins Gedächtnis.

Während der Arbeit hörte ich natürlich AFN, und zu meiner Verwunderung lief in der Charlie Tuna Show aus Los Angeles ein Song von Moroder: Son Of My Father, ein Popliedchen, elektronisch unterlegt, lange bevor das üblich war. Charlie Tuna spielte nur die Top 40, folglich musste Giorgios Song unter den 40 erfolgreichsten Singles der USA sein. Als mein Milchlieferant Moroder wieder in das »Bergwerk« tief unter dem Arabellahaus kam, berichtete ich ihm stolz von dieser erstaunlichen Neuigkeit. Doch er nahm mich nicht ernst, schließlich ging er davon aus, dass ihm seine Plattenfirma Ariola eine so unglaubliche Erfolgsmeldung selbst mitgeteilt hätte. Daher ließ sich der äußerst sparsame Moroder zu einer Versprechung hinreißen, die er noch bereuen sollte. »Wenn du recht hast, zahle ich dir ein Mittagessen in einem der Restaurants hier im Haus.« Sofort zischte er in das benachbarte Hochhaus, in dem die Plattenfirma ihre Büros hatte, um sich vorsichtig zu erkundigen – und siehe da, ich hatte recht. Als er atemlos und aufgeregt zurückkam, wiederholte er seine Einladung zum Lunch, und schon war er von dannen. Er wollte sofort nach Los Angeles oder New York, wo auch immer hin, um den Riesenerfolg hautnah zu spüren.

Während er vermutlich seine Koffer packte, saß ich bereits an einem weiß gedeckten Tisch im besten Restaurant des Hauses, bestellte mir ein flambiertes Steak, dazu ein Glas Weißwein, und zog damit das Interesse des Geschäftsführers auf mich. Denn ich saß da in verstaubten Jeans und Arbeits-T-Shirt, ganz anders als die üblichen Gäste. Als die Rechnung auf dem Tisch lag, kam es, wie es kommen musste. Man glaubte mir nicht, dass Herr Moroder die Zeche zahlen würde. Zutiefst peinlich berührt, musste ich nun Führerschein, Haus- und Autoschlüssel abgeben und verkroch mich wieder in mein Kellerloch. Moroder, der natürlich längst anderes im Kopf hatte, wurde irgendwie doch noch aufgetrieben und löste mich am späten Nachmittag aus. Viele Jahre nach diesem ersten eigenen Hit, als er mit Donna Summer und mehreren Filmen Oscars, Golden Globes und Grammy-Awards einheimste, wurde er zum Superstar unter den Produzenten seiner Zeit. Bei unseren gelegentlichen Begegnungen lachten wir immer wieder über dieses Erlebnis.

Vom Kellerloch verschlug es mich bald in ein Versuchslabor, in dem ich Herzschallmikrofone für EKG-Geräte testete. Wie jeden Morgen, nun im Jahr 1974, hörte ich, um den Tag zu überstehen, die Morning Show von AFN. Es moderierte Army Sergeant Jim Sampson, und als ich seinen Aufruf hörte, fiel mir fast die Zahnbürste aus der Hand. Man suche dringend einen Studiotechniker. Natürlich rechnete ich mir keine Chancen aus, diesen Job zu ergattern, denn ich hatte ja noch nie ein Radiostudio von innen gesehen. Aber es war eine Gelegenheit, meinen Sehnsuchtsort zu besuchen und endlich die Gesichter zu den Stimmen kennenzulernen.

Als ich in der Kaulbachstraße 15 zwischen dem Englischen Garten und der Bayerischen Staatsbibliothek ankam, hievten ein paar GIs einen riesigen Billardtisch durch die Tür. Ich packte mit an und erklärte währenddessen, dass ich mich um den Job als Studiotechniker bewerben wolle. Ungeschickt quetschte ich mir den kleinen Finger der rechten Hand ein und musste versorgt werden. Die deutsche Sekretärin des Senders, Irmgard Prack, hatte Eiswürfel griffbereit und kümmerte sich liebevoll. Mein Einsatzwille und meine Leidenschaft schienen dem Team zu gefallen. Man unterhielt sich mit mir und merkte schnell, wie gut ich das Programm und viele seiner Feinheiten kannte. Kurzum, ich bekam den Job. Es begann die unbeschwerteste und spannendste Zeit meines Lebens.

Plötzlich war ich Teil des Senders, der seit einer gefühlten Ewigkeit meine Tagesplanung bestimmte, dessen Musikangebot für mich wie ein tägliches Hochamt war. 20 Jahre später sollten mir Paul McCartney, Cliff Richard, Keith Richards, Robert Plant von Led Zeppelin und viele andere britische Musiker offenbaren, dass auch sie ihre ersten einschlägigen Erfahrungen mit Blues und Rock ’n’ Roll über AFN Munich gemacht hatten. In den 50er- und 60er-Jahren konnte man den Sender über Mittelwelle im südlichen England gut empfangen, und dies muss prägend gewesen sein für die Geschmacksbildung jener jungen Musiker. Die BBC sendete damals kaum schwarze amerikanische Musik. Über Generationen profitierten AFN-Hörer von diesem speziellen Programm, das so ganz anders war. Ich habe immer alle bedauert, die ausschließlich auf deutsche Sender angewiesen und zwangsläufig dem Schlagerkarussell ausgeliefert waren. Gelegentlich hörte ich auch das englische Programm von Radio Luxemburg, aber die Empfangsqualität war dann doch zu schlecht.

Mein Einstieg bei AFN Munich verlief großartig. Ich büffelte Englisch, vor allem, um die technischen Begriffe zu kennen. Alles Weitere würde sich schon ergeben, so mein Wunschdenken. Ohne die Engelsgeduld der amerikanischen Kollegen hätte ich die Probezeit von drei Monaten allerdings wohl nicht überstanden. Doch schon in dieser ersten Zeit schien mein Alltag wie ein Wirklichkeit gewordener Traum zu sein. Jeder Musiker, der nach München kam, war auch Gast in den AFN-Studios. Und dieser Billardtisch, den ich mitgeholfen hatte, durch die Tür zu hieven, war nicht selten nach einem Interview der Mittelpunkt eines entspannten Talks mit Leuten wie Eric Clapton, Eric Burdon, Little Richard, Ronald Bell (Kool & The Gang) und unzähligen mehr. Rockgeschichte durchzog dann Studio A, wo der Pooltable stand, ein Flügel und ein RCA-Mikrofon, das eines Tages verschwand, obwohl ich es wie meinen Augapfel gehütet hatte – in der Hoffnung, es eines Tages zu erben. Es kam ja kaum noch zum Einsatz und galt mir als Symbol für das ultimative Studiomikrofon, vor dem Elvis oder Frank Sinatra auf Fotos posierten. Viele Jahre später fand ich ein gut erhaltenes Exemplar dieses Mikros in einem Antiquitätenladen an der Melrose Avenue 737 in Los Angeles und zahlte schweren Herzens ein Vermögen dafür.

Das Mantelprogramm mit den Größen der amerikanischen Radioszene wurde in Los Angeles produziert, in Burbank. Dort hatte die Zentrale von American Forces Radio & Television Service, kurz AFRTS, ihren Sitz. Lokale AFN-Stationen von Bremerhaven über Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Kaiserslautern, Nürnberg und München übernahmen das auf die jeweilige Region zugeschnittene Musik- und Serviceprogramm. Als dann Verkehrsmeldungen dazukamen und die US-DJs die deutschen Straßennamen nicht aussprechen konnten, war ich zum ersten Mal »on air«: »There is a traffic jam on Donnersberger Brücke« – das verständlich zu artikulieren war auch für mich gar nicht so einfach. Aber ich lernte schnell, zwischen den beiden Sprachen zu »switchen«.

Nach 18 Uhr versorgte AFN Frankfurt das gesamte Europa-Programm des Netzwerks, folglich brachen alle Münchner Mitarbeiter auf in Richtung US-Wohnsiedlung am Perlacher Forst oder zu den jeweiligen Lebenspartnerinnen. Ich war der Einzige im Haus, der kein anderes Zuhause hatte und wollte. Verbunden mit dem großen Privileg, dort zu wohnen, war allerdings das strikte Verbot von Damenbesuch. Also begann ich abends entweder an technischen Problemen in einem der Studios zu basteln oder stöberte bis tief in die Nacht im Plattenarchiv nach seltenen Stücken. AFN Munich hatte wohl das umfangreichste Musikarchiv aller AFN-Stationen, schließlich war der Münchner Sender nach Kriegsende der erste, der von den US-Streitkräften eingenommen wurde. Aus durchaus praktischen Gründen: Bis zum Einmarsch der US-Armee in München war die repräsentative Kaulbach-Villa Dienstwohnsitz des Gauleiters Adolf Wagner. So lagen bereits Leitungen zu den großen Sendeanlagen in Ismaning, wie man mir erzählte. AFN musste nur noch seine Anlagen adaptieren und konnte sofort auf Sendung gehen. Gelegentlich spukte es in den alten holzvertäfelten Räumlichkeiten, man glaubte Schritte zu hören und Stimmen zu vernehmen, die Toilettenspülung wurde betätigt, obwohl sich niemand außer mir im Haus befand. Ich arrangierte mich mit den Geistern der Vergangenheit und schwebte im Gefühl, Teil eines Radiosenders zu sein, der für mich erfunden worden war. Nachts klingelte es immer wieder an der Haustür, ich öffnete niemals, denn ich wusste ja nicht, was da auf mich zugekommen wäre. Immer wieder standen Grüppchen vor dem Haus, nach einer Party oder einem Diskotheken-Trip durch Schwabing, schließlich befanden wir uns am Rande des Vergnügungsviertels Münchens. Hübsche Mädchen klingelten, die dachten, die DJs, die gerade auf Sendung waren, säßen hier im Haus. Wolfman Jack war so eine Symbolfigur. Aber auch seine Show wurde in Los Angeles aufgezeichnet. Es war gelegentlich schon verlockend, die Tür zu öffnen. Ich tat es nie.

Tagsüber war AFN Munich aber sehr zugänglich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schülergruppen kamen zu Besuch. Meist führte ich sie durch die Studios, erklärte ihnen das Besondere an der amerikanischen Art, Radio zu machen. Auch ein Regisseur kam auf uns zu, Peter Richter, der einen Kurzfilm über genau dieses Thema drehen wollte. Obwohl ich der Unwesentlichste im Team war, ließ er mich als Erzähler auftreten, zeigte mich bei der Arbeit und war sichtlich angetan von meiner überbordenden Begeisterung für das amerikanische Radio. Ich fieberte indessen der Rückkehr des legendären Directors von AFN München entgegen, der kurzfristig nach Nürnberg versetzt worden war. Irmgard Prack, die Seele der Münchner Dependance, konnte den Tag kaum erwarten, an dem ihr alter Chef sein Büro wieder beziehen sollte. Der stellvertretende Leiter der Station, Bill Bryant, ein junger Sergeant Major, ging zurück in die Heimat. Mit ihm hatte ich mich gut verstanden. Wir waren mittlerweile alle Freunde geworden: Die DJs Rick Demarest, Mark Abbott und Jim Sampson hatten einfach nur Spaß, von militärischem Zwang war nichts zu spüren. Uniform trug kaum einer, nur bei der jährlichen Inspektion wehte der strenge Wind der Army durch die Studios. Man wollte nicht groß als US-Army-Station auffallen inmitten der Stadt.

Der Tag kam, und ein bisschen hatte ich Angst, der neue alte Chef würde die Atmosphäre im Team nachhaltig verändern. Neil Fontaine war eine beeindruckende Persönlichkeit, ein hochgewachsener, gut aussehender Gentleman, der fließend Deutsch sprach, mit leichtem Berliner Akzent, und den Charme eines Weltmannes versprühte. Seine Radiostimme war unvergleichlich. Er moderierte die Show From Broadway To Hollywood, war Kettenraucher und las pro Woche fünf dicke Bücher im Büro. Abends hätte er dafür auch keine Zeit gehabt, da war Party angesagt. Mit seiner deutschen Frau Erika ging er gerne aus, vorwiegend ins Künstlerlokal Kay’s Bistro oder in eines der angesagten Restaurants der Stadt. Er wurde eine Art Vaterfigur für mich. Seine Frau und er luden mich regelmäßig ein, er drückte sämtliche Augen zu, was meine Aktivitäten im Sender anging, und erzählte mir unglaubliche Geschichten aus seiner Zeit als Geheimdienstmitarbeiter der US-Regierung im Nachkriegs-Berlin. Kurzum, er faszinierte mich außerordentlich und übertraf alles, was Irmgard Prack angekündigt hatte, bei Weitem.

Gelegentlich besuchte uns ein junger Schauspieler im Sender: Wolfgang Fierek. Er arbeitete außerdem als Discjockey und verschaffte mir in einer der angesagtesten Schwabinger Diskotheken einen Nebenjob. An Montagen sollte ich ihn dort vertreten, naturgemäß der schwächste Tag in Sachen Umsatz. Aber ich hatte Glück, denn montags trafen sich in diesem Etablissement junge Edel-Zuhälter zum Würfeln und zockten bis in den tiefen Morgen um Champagnerflaschen. Ich legte die Platten auf, die sie hören wollten. Auch sie waren AFN-Fans, und als sie merkten, dass ich bei ihrem Lieblingssender arbeitete, ließen sie mich mittrinken. Sie setzten mehr um als die Studenten und Models, die an den restlichen Tagen hier tanzten. Der Inhaber war davon so angetan, dass er mir weitere Abende anbot und dieser Nachtjob sich zu einer wichtigen Nebenerwerbsquelle entwickelte. Er finanzierte mir schließlich einen alten weißen Mercedes. Mein Leben wurde immer schillernder: Tagsüber im Zentrum des Senders meiner Kindheitsträume, abends Discjockey mit »AFN-Aura« – die Army, die ja mein Arbeitgeber war, erschien mir als Wohltäter. Ich hatte mehr Musik und Vinylplatten um mich, als ich hören konnte. Darunter die sogenannten V-Discs, Platten, die ausschließlich für die Nutzung in den AFRTS-Stationen weltweit aufgenommen wurden und als spezielle Truppenbetreuungsmaßnahme galten. Raritäten, für die Sammler, vor allem aus den Jazzbereich, ein Vermögen gezahlt hätten. Neil Fontaine ließ sie nie aus den Augen.

Langsam kam in der Stadt eine antiamerikanische Stimmung auf, die vor allem in intellektuellen Kreisen immer stärker artikuliert wurde. Bereits Anfang der 70er-Jahre verübte die RAF Anschläge auf US-Anlagen. Und auch wir spürten eine veränderte Sicherheitslage. Das nahe gelegene amerikanische Konsulat wurde immer mehr zur Festung,

Anschlagsdrohungen erreichten auch AFN. Keiner nahm sie so richtig ernst, doch 1975 häuften sich die bedrohlichen Meldungen. Am 24. Oktober 1975 entdeckte man eine Bombenattrappe im zentralen Stachus-Untergeschoss, Polizeiinspektionen wurden durch kleinere Explosionen beschädigt. Und am 11. Mai 1976, an einem fast sommerlichen Abend, traf es uns. Kurz nachdem ich gegen 21 Uhr das AFN-Gebäude betreten hatte, hörte ich einen lauten Knall und sah eine riesige Stichflamme, die sich in den Fenstern des benachbarten französischen Kulturinstituts spiegelte. Im ersten Moment dachte ich, die völlig veraltete Heizung des Hauses wäre explodiert, aber dann hörte ich entsetzliche Schreie. Ein Mensch, der um sein Leben schrie. Sofort rannte ich durch den Hintereingang in Richtung Parkplatz, der direkt an den kleinen Park hinter dem Haus angrenzte. Auf dem Weg lag ein Mann am Boden, er röchelte, sein linker Oberschenkel war aufgerissen, sodass man den Knochen offen liegen sah. Über ihn beugten sich ein Mann und eine Frau, flüsterten mit dem Verletzten, bevor er die Besinnung verlor. Ich rannte zurück ins Haus und alarmierte die Einsatzkräfte. Innerhalb von Minuten war das ganze Viertel hermetisch abgeriegelt. Die zwei weiteren möglichen Zeugen waren spurlos verschwunden, und ich wurde stundenlang verhört. Später stellte sich heraus, dass der Verletzte ein 19-jähriger Bundeswehrsoldat war, angeblich mit Verbindung zu Terrorkreisen aus der rechten Szene. Er hatte versucht, eine Bombe am Haus zu platzieren, doch beim Übersteigen der Mauer löste sich vorzeitig der Zünder. Es hätte mich das Leben kosten können, wäre der Plan aufgegangen. Monate nach dem Anschlag stand ich dem Bombenleger im Gerichtssaal gegenüber. Nun war er nicht mehr dem rechten Terrornetz zugeordnet, sondern sollte bereits 1973 für die Anarchistengruppe um Fritz Teufel Waffen besorgt haben. Zudem hieß es, er hätte Kontakte zur KPD/ML. Meine Vermutung, dass er mehrere Jahre im Knast verbringen würde, bestätigte sich nicht. Wenige Monate später stand er in der Warteschlange beim Bäcker in der Nähe des AFN vor mir. Er bemerkte mich nicht. Ich beobachtete, wie er das Geschäft verließ: Er humpelte stark, offensichtlich eine dauerhafte Verletzung. Jahre später trug mir ein LKA-Mitarbeiter, der den Fall kannte, zu, dass der Verfassungsschutz selbst hinter dem Anschlag gesteckt hatte. Man wollte mit gezielten Attacken Verunsicherung und Angst in der Bevölkerung schüren, um eine drohende Budgetkürzung zu verhindern. Vier Tage nach dem Anschlag auf den AFN verwüstete eine Explosion den Stachus-Untergrund. Über München rollte eine Welle der Gewalt. In der Kaulbach-Villa konnte ich keine Nacht mehr bleiben und zog vorübergehend in die WG von Freunden. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich knapp am Tod vorbeigeschrammt.

Ein unvergessenes Highlight meiner AFN-Jahre war der Besuch von Muhammad Ali. 1976 kam er nach München, um in der Olympiahalle seinen Weltmeistertitel gegen den Engländer Richard Dunn zu verteidigen. AFN Munich war in diesem Mai komplett auf Ali eingestellt. Der Sportchef von AFN Europe, Herb Glover, leitete die Reportagen, die ich als Tontechniker begleiten durfte. Er war ein Radioprofi alter Schule und ein großartiger Mensch. Die Interviews, die er mit Ali führte, waren vorbildlich. Über eine Woche begleiteten wir den Champ auf Schritt und Tritt. Dabei galt er für die Armee gar nicht als »Moral Booster«, schießlich war er einst Kriegsdienstverweigerer gewesen. Doch an dieser Ikone kam keiner vorbei. Mein Wunsch, mit ihm direkt zu reden, ging zunächst nicht in Erfüllung, denn Ali nahm mich gar nicht wahr. Sein Clan war immer mit dabei, im Hintergrund auch seine Mutter Odessa: eine kleine, etwas pummelige, lebhafte Frau, die sich offensichtlich zunehmend langweilte. Eines Tages sprach sie mich an, ob ich ihr eine Diskothek empfehlen könnte. Möglichst eine, die tolle schwarze Musik spielte. Spontan bot ich mich als Begleiter an; im Auge hatte ich einen angesagten Club an der Münchner Freiheit. Da es dort einen Türsteher gab, rief ich vorher an, um mich nicht der Peinlichkeit auszusetzen, am Einlass mit Alis Mutter abgewiesen zu werden. Ich machte mich wichtiger, als ich war, und kündigte vollmundig an, dass auch ihr Sohn später zu uns stoßen würde. Der Besitzer meinte: »Wenn das wahr ist, trinkst du bei mir ein Jahr lang, was du willst, umsonst.«

Nicht im Traum rechnete ich damit, dass Ali selbst auftauchen würde. Seiner Mutter gab ich nur den Rat, für ihn doch die Adresse der Disco zu hinterlassen, damit er, wenn es spät würde, wüsste, wo sie zu finden wäre. Mein Hintergedanke war, dass er nachsehen wollte, wo Mama tanzte. Gegen Mitternacht – ich stand mit Mutter Clay auf der Tanzfläche und gab mein Bestes zu einem Hit von Marvin Gaye – erhob sich am Eingang plötzlich Tumult. Ich wollte meinen Augen nicht trauen, mein Plan ging auf, Ali stand vor uns. Von dem Tag an hatte er einen ganz besonderen Kontakt zu mir.

Nach der Radioarbeit unterhielten wir uns über Gott und die Welt, natürlich auch über seinen Stellenwert für The Nation of Islam. Schon lange hatte er mit dieser afroamerikanischen politisch-religiösen Organisation sympathisiert; 1975 war er nun offiziell zum Islam übergetreten. Diesen Schritt erklärte er mir interessanterweise mit dem Blick auf das Geschäftliche: »Indem ich zum Islam konvertierte, habe ich meine Bedeutung schlagartig erweitert. Ich habe Millionen neuer Boxfans dazugewonnen, Menschen in der ganzen Welt, die sich bis dahin nicht für diesen Sport interessierten. Sport ist Business – man muss schließlich seine Familie ernähren, und die umfangreiche Mitarbeiter-Crew will auch bezahlt werden.«

Muhammad Ali wurde immer wieder überredet, seine durchaus gewitzten Reime für Rap-Produktionen zur Verfügung zu stellen. Die Maxi-Single Black Superman von 1981 ist eines der wenigen gelungenen Resultate, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob wirklich Ali selbst als »Guest Artist« da rappt. Die Band führte kein Geringerer als Gene Page, ein einflussreicher Bandleader, Komponist und Arrangeur, der unter anderem mit Barry White, Whitney Houston, Elton John und Marvin Gaye gearbeitet hat. Die Credits schmückt auch der Name Paul Jackson jr., der auf den Alben von Michael Jackson den Bass spielte – ein perfekt gemachtes Produkt. Lieblos und ohne jeden musikalischen Anspruch gebastelt ist hingegen Muhammad Ali – I Am The Greatest, die LP eines kleinen Labels aus Nashville, Tennessee, Crimson Dynasty Record Corporation. Das Cover dieser Rarität von 1976 füllt das Porträt des im Kampf verschwitzten größten Boxers aller Zeiten. Es suggeriert »Power«. Der Inhalt ist dieser Sportikone nicht angemessen. Nicht einmal die Lachmuskeln werden hier angeregt. Das hat der Mann nicht verdient. Von den zehn Cuts werden dazu nur vier von Ali besprochen bzw. gesungen. Stan Peahota produzierte und komponierte den größten Teil des Albums. Ali versuchte sich dabei an einem Klassiker aus der Feder von Sammy Cahn und Jimmy Van Heusen, High Hopes, und trat dabei wohl nicht freiwillig in Konkurrenz zu Frank Sinatra, der den Song 1959 populär gemacht hatte. Aber Sinatra war natürlich Ali-Fan, wie nahezu jeder, der ihn einmal erlebte, und er wird Ali diesen Ausrutscher sicher verziehen haben.

Mit Don King (Mitte) und seinem Sohn Carl (ganz links) in Dubai. Die beiden wollten mit Unterstützung von Sheikh Hasher Maktoum (2. v. l.) und Sheikh Hamad Mohammed Bin Mejren (ganz rechts) einen großen Box- und Musikevent auf die Beine stellen. Doch es blieb bei dem Vorhaben.

Charmant dagegen waren The Gang’s All Here, zusammen mit Sam Cooke, und der Ben-E.-King-Klassiker Stand By Me. Empfehlenswert ist auch die Compilation Hits and Misses des Münchner Trikont Labels aus dem Jahr 2003, auf der witzige und rare Songs von und über Ali gesammelt wurden. Sein Gegner Joe Frazier versuchte sich ebenfalls als Sänger und ist mit Songs wie Try It Again oder Knockout Drop musikalisch klar der Champ. Als Zugpferd für Events aller Art war Ali dafür unerreicht. Der bedeutendste davon war das Musikfestival am Rande des legendären Kampfes zwischen Ali und George Foreman, bekannt als »Rumble in the Jungle«. Drei Tage lang gab sich die Crème de la Crème der schwarzen Musik die Ehre, allen voran James Brown, der bei seinem ersten Auftritt in Afrika wie ein Gott gefeiert wurde. »Black Woodstock« taufte man diesen Ausnahmezustand in Kinshasa, Zaire. Nachzuerleben ist er auf der DVD Soul Power (Arthaus) von Jeffrey Levy-Hinte oder in der oscarprämierten Dokumentation des Jahrhundertkampfes When We Were Kings, erschienen 2010.

2004 traf ich in Dubai Alis Mentor und Boxpromoter Don King, mit dem ich einen ganzen Nachmittag über dieses außergewöhnliche Konzertereignis reden konnte. Damals wie heute war mein für Europäer offenbar ungewöhnlich tiefer Zugang zur Musik der Afroamerikaner immer eine große Hilfe, um ein Gespräch zu eröffnen, und das nicht nur mit schwarzen Amerikanern, sondern auch mit vielen britischen Musikern, die sich dieser faszinierenden Musik nicht entziehen konnten.

Wanderjahre im Musikgeschäft

Einen Grundstein für mein Wissen legte Mitte der 70er-Jahre meine Arbeit als Kontaktperson zwischen AFN Munich und den deutschen Plattenfirmen. Die Bertelsmann-Tochter Ariola, die damals den Vertrieb für viele US-Labels übernahm, war eine reichhaltige Quelle, von der ich sehr profitierte. Einmal pro Woche fuhr ich von Schwabing in den Stadtteil Steinhausen, wo die Ariola ihre Büros hatte. Ich ging durchs Haus und kam selten mit leeren Händen wieder heraus. Die PR-Abteilung leitete ein enorm engagierter Typ aus Ingolstadt, der selbst Ambitionen als Musiker und Produzent entwickelte und zum engen Freundeskreis des AFN gehörte. Bis heute sind wir befreundet, und die meisten kennen ihn als Sänger Bernie Paul, der mit Hits wie Lucky europaweit erfolgreich war.

Auf der Party einer neuen Musikzeitung, die damals wie Pilze aus dem Boden schossen (manche hielten sich nicht länger, als die Party dauerte), sah ich eine ziemlich extravagant gekleidete attraktive Schwarzhaarige. Natürlich wollte ich sie kennenlernen. Schnappte mir sofort an der Bar eine gerade geöffnete Flasche Champagner, zwei Gläser und stürmte auf sie zu. Weiß der Teufel, irgendwie schaffte ich es, mit einem überschäumenden Schampus in einer und zwei klirrenden Gläsern in der anderen Hand, geradewegs vor ihr auf den Knien zu landen. Großes Gelächter, aber so kam ich gleich ins Gespräch und erfuhr, dass sie Thea hieß und die Modekolumne schrieb – und dass sie mit Thomas Gottschalk verheiratet war, den ich schon damals gut fand. »Pech gehabt«, dachte ich. Aber im Gegenteil, denn wenig später rief mich Thomas an, erzählte mir, dass Thea sich an dem Abend sehr amüsiert hatte und ich nicht unschuldig daran war. »Du, der war ganz witzig«, habe sie gesagt, »er heißt Fritz und arbeitet bei AFN.« Thomas wusste sofort Bescheid. Er kannte mich unter meinem Pseudonym »Fritz, the Tapdancing Engineer« – der Step tanzende Techniker, so nannte mich DJ Rick Demarest, für den ich den Sidekick gab. »Jemanden wie dich könnte ich in meinem Team bei Bayern 3 gut brauchen«, so Thomas. »Wie wäre es mit einer Probesendung bei uns im Studio?« Das war nicht nur der Anfang einer wunderbaren Freundschaft, sondern auch eine entscheidende Weichenstellung für meine Zukunft.

AFN zu verlassen war als Option in meiner Lebensplanung eigentlich nicht vorgesehen. Doch Zug um Zug liefen die Militärzeiten meiner Freunde ab, und sie gingen entweder zurück in ein ziviles Leben in die USA oder zogen es vor, in Deutschland zu bleiben. Mit der Zusammensetzung neuer Teams änderte sich der Geist des Senders. Immer wieder leisteten ehemalige Vietnam-Soldaten ihre restliche Dienstverpflichtung bei uns ab. Viele von ihnen waren psychisch angeschlagen. Ich vermisste die Unbeschwertheit der früheren Jahre – der lang für unmöglich gehaltene Ausstieg bei dem Sender, der mein Leben geprägt hatte, wurde denkbar.

Als ich vor den strengen Pförtnern am Empfang des Bayerischen Rundfunks stand und darauf wartete, dass mich jemand abholte, hatte ich den Eindruck, in einer Behörde angekommen zu sein. Noch Tage vorher hatte ich keine Ahnung, was man von mir hören wollte. Jürgen Herrmann gab mir dann den Tipp, eine AFN-Show auf Deutsch zu gestalten, mit Jingles und Einspielern – durchaus ein Risiko angesichts der konservativen Haltung weiter Teile des Bayerischen Rundfunks. Jürgen war in Berlin aufgewachsen, mit dem dortigen Ableger von AFN, er hörte Mark White und hatte offene Ohren für diese Art Radio. Werner Götze hingegen war ein ehemaliger Jazzklarinettist und Benny-Goodman-Fan, der Frank Sinatra vergötterte und mit Soul, Funk und Rock ’n’ Roll nichts am Hut hatte. Und dann war da noch Thomas Gottschalk, schon damals ein brillanter Radioentertainer. Stets am Puls der Zeit, wusste er Bescheid, was die Jugend bewegte und begeisterte, und richtete sein Programm danach aus. Er schätzte RIAS Berlin und Radio Luxemburg, während seiner Teenie-Zeit in Kulmbach und München natürlich auch AFN.

Diese drei Männer standen im Regieraum und hörten zu, wie ich versuchte, amerikanisches Radio auf Deutsch zu machen. Jürgen zog entspannt an seiner Pfeife, Götze trug seriösen blauen Blazer und passende Krawatte, Thomas wirkte mit seinen bunten Klamotten und den langen blonden Locken eher wie ein Rockstar als ein Programmmacher des öffentlichrechtlichen Hörfunks. An den gewogenen Blicken der drei Juroren meinte ich abzulesen, dass ich das Ziel erreichen könnte – meine erste eigene Show. Aber was dann? Seit Kurzem hatte ich einen ganz neuen Traumjob in der Tasche: als Promotion Manager bei Warner Brothers Publishing. Mein Freund Ed Heine, der früher auch bei AFN moderierte, wollte mich gern dort haben, obwohl ich von den Abläufen in einem Musikverlag keinen Schimmer hatte. Zu meinen Aufgaben sollte es wohl zählen, die Interpreten, Komponisten und Texter zu betreuen, ihre Musik bei den Plattenfirmen und den Medien anzubieten und möglichst viele Coverversionen der Verlagstitel zu platzieren. Auf all das war ich freudig gespannt.

Produktwerbung habe ich nie gemacht – nur für die »Produkte« Radio und TV. Für unsere Sendungen gingen wir gerne an die Front. Die Begeisterung des Publikums war schmeichelhaft. Einer, der uns besonders unterstützte, war der Jugendbeauftragte von Mühldorf am Inn, Günther Knoblauch. Dass er in dieser bayerischen Stadt als Kandidat der SPD zum Bürgermeister gewählt wurde, führt er auch auf die »Jugendtreffs« in der Eberweinhalle zurück, aus der wir live sendeten.

Doch es dauerte nicht lange, da bot mir Jürgen Herrmann an, einmal pro Woche eine neue Sendung auf Bayern 3 zu moderieren, den Popclub. Mit im Team war Klaus Stürzenberger, ein unangepasster Querdenker; Jürgen war unser verantwortlicher Redakteur. In der Musikauswahl gab er uns völlige Freiheit und stärkte uns den Rücken. Mich holte er mehrfach aus dem Feuer, wenn meine Musik, vorwiegend Rhythm & Blues, bei den Hohen des Hauses und Teilen des Rundfunkrats auf Unverständnis und Abscheu stieß. Etwa als ich das Kaffeekränzchen einer Rundfunkrätin sprengte, indem ich Sex Machine von James Brown mitten am Nachmittag laufen ließ. Entweder wurde die Milch dabei sauer, oder ihre Freundinnen waren nahe dran, ihr die Freundschaft aufzukündigen – es folgte eine offizielle Beschwerde, die Jürgen gekonnt abfederte: Sex Machine, erklärte er dem Hörfunkdirektor, sei ein Titel, den man einfach spielen müsse. Thomas übertrug mir weiters die Vertretung seiner Sendung Pop nach 8 und war froh, dass ich gar nicht erst versuchte, seine Art Radio zu imitieren – ich hätte das auch gar nicht gekonnt.