12,99 €

Mehr erfahren.

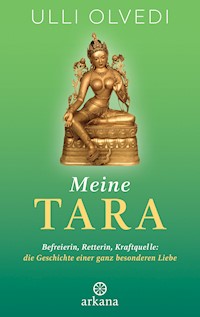

Die Essenz aller Weisheitsenergien

Weiblicher Buddha, Verkörperung von Liebe und Mitgefühl und Retterin bei Krankheit und in Not: Die Tara wird im Tibetischen Buddhismus wie kaum eine andere Meditationsgottheit verehrt. Seit sie vor über fünfzig Jahren erstmals mit ihr in Berührung kam, hat sich Ulli Olvedi stetig mit dieser besonderen Energie verbunden. Anhand des klassischen Rezitationstexts der Tara-Meditation mit den 21 Taras zeigt die Autorin, wie Tara die Leitschnur für ein Leben in Freude, Geborgenheit, Vertrauen, Offenheit und Herzenswärme werden kann. Sie erzählt von ihren Reisen nach Nepal, den prägenden Begegnungen mit ihren Lehrern und den Wundern, die Tara ganz praktisch vollbringen kann.

Eine Hymne an die Kraft von Tara und die Geschichte einer ganz besonderen Beziehung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 335

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Zum Buch

Weiblicher Buddha, Verkörperung von Liebe und Mitgefühl und Retterin bei Krankheit und in Not: Die Tara wird im Tibetischen Buddhismus wie kaum eine andere Meditationsgottheit verehrt. Seit sie vor über fünfzig Jahren erstmals mit ihr in Berührung kam, hat sich die renommierte Buddhismus-Expertin Ulli Olvedi stetig mit dieser besonderen Energie verbunden. Anhand des klassischen Rezitationstexts der Tara-Meditation mit den 21 Taras zeigt die Autorin, wie Tara die Leitschnur für ein Leben in Freude, Geborgenheit, Vertrauen, Offenheit und Herzenswärme werden kann. Sie erzählt von ihren Reisen nach Tibet, den prägenden Begegnungen mit ihren Lehrern und den Wundern, die Tara ganz praktisch vollbringen kann. Eine Hymne an die Kraft von Tara und die Geschichte einer ganz besonderen Beziehung.

Zur Autorin

Ulli Olvedi ist diplomierte Qigong-Lehrerin, ausgebildet in Atemarbeit und eine ausgewiesene Kennerin des Tibetischen Buddhismus. In Nepal studierte sie bei verschiedenen Rinpoches. Sie ist Gründerin einer Hochschule für traditionelle tibetische Medizin in Nepal und leitet den Tashi Delek e.V. zur Förderung der tibetischen Kultur im Ausland. Ihre Romane wie »Die Yogini« oder »Das tibetische Zimmer« begeistern Hunderttausende. Die Autorin lebt in der Nähe von München.

Weitere Informationen unter www.olvedi.net

Ulli Olvedi

Meine

Tara

Befreierin, Retterin, Kraftquelle: die Geschichte einer ganz besonderen Liebe

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Originalausgabe

© 2022 der deutschen Ausgabe: Arkana Verlag, München

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Lektorat: Susanne Härtel

Umschlaggestaltung: ki 36 Editorial Design, München, Daniela Hofner

Umschlagmotiv: akg-images / Pictures From History

Fotos am Ende: © Ulli Olvedi

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-27086-5V001

www.arkana-verlag.de

Für Allessa und Dani

Inhalt

Einführung

Eine Liebe auf den ersten Blick

Taras Lebensgeschichte

Wer oder was ist Tara?

Versuche des Verstehens

Tara schickt Schnee

Vertrauen

Tara als Vorbild

Wie Tara nach Tibet kam

Buddha Shakyamuni kennenlernen

Geschichten vom lehrenden Buddha

Dharma lernen

Das Lebensrad

Auf den Weg der Befreiung

Die zwei Seiten der Wahrheit

Zuflucht

Das Abenteuer der Meditation

Der schmale Grat der Achtsamkeiten

Die Meditation des Mitgefühls

Ein Bodhisattva werden

Lehrer

Warum Tara?

Die Tara-Meditation

Streben nach Verwirklichung

Bodhicitta wachrufen

Gaben verwandeln

Tara kreieren

Anrufung

Ehrerbietung

Gaben darbringen

Eingeständnis

Freude

Bitte um die Lehren

Bitte an Tara, bis zum Ende von Samsara zu bleiben

Widmung

Mantra-Rezitation

Das Mantra

Zusätzliche Verse

Die 21 Taras

Die Rezitationen

Wunschgebet an Tara

Widmung

Anfang – Mitte – Ende

Mandala

Dakini

Die Grimmige Rote Tara

Schwester Natur

Ekstase als Methode

Leben und Sterben

Steine im Weg

Meine Tara

Meine kostbaren Lehrer

Endnoten

Literatur

Register

Einführung

Dieses Buch ist die Geschichte einer ganz besonderen Beziehung. Was diese Beziehung so außergewöhnlich macht, ist über das übliche Kennenlernen, die zunehmende Annäherung und das Vertiefen hinaus die Möglichkeit, dass sie sich vollkommen erfüllen kann. Sie ist eine lebenslange, wenn nicht noch viel längere Geschichte.

Eines Nachts wachte ich auf und »wusste«, dass ich diese Geschichte schreiben würde. Eine gewisse Plötzlichkeit kannte ich schon von meinen Romanen, die immer als eine Art Sturzgeburten zu mir kamen mit mehr oder minder fertigem Rahmen.

In den 20 Jahren des Immer-nur-Schreibens waren meine Seminare, vor allem die Tara-Seminare, eine schöne Abwechslung. Meine Seminarteilnehmerinnen – es waren fast nur Frauen – sagten immer wieder, ich solle doch ein Buch über Tara schreiben. Auf meinen Einwand hin, es gebe schon einige Bücher über sie, meinten sie, dass sie es sich so wünschten, wie es in den Seminaren war, so persönlich und direkt. Doch ich fühlte mich weit davon entfernt, über Tara zu schreiben. Die schönen Seminare mit all dem Austausch, der Praxis und den spontanen Gedichten der Gruppen genügten mir völlig. Umso seltsamer war dieser nächtliche Einfall, der zudem ganz nachdrücklich den Titel »Meine Tara« mitlieferte. Es ging also weniger darum, Allgemeines über diese Meditationsgottheit zu schreiben, als von meiner ganz persönlichen Beziehung zu Tara zu erzählen.

Beziehung beginnt mit Anziehung. Beziehungen kann man nicht »machen«, sie fallen gewissermaßen vom Himmel. Dann kommen Vorstellungen, Hoffnungen, Erwartungen dazu; das Denken und Fühlen kreist um das Objekt der Anziehung. So geht das üblicherweise vor sich. Man beginnt nach der Vergangenheit, dem Vorleben des anderen zu fragen, nach der Familie, nach dem kulturellen Umfeld, man möchte alles über ihn oder sie wissen. Man wünscht sich Nähe, Vertrauen, um nicht zu sagen Erlösung von der grundlegenden Einsamkeit des Individuums.

Meine Geschichte berichtet also von einer Beziehung, die in gewisser Hinsicht alle diese Aspekte enthält. Das In-Beziehung-Sein ist ein tiefes Bedürfnis, es ist ganz natürlich und gehört zum Menschen. In diesem Fall geht es allerdings um eine Beziehung zu einem vieldeutigen geistigen Objekt, zu einer bedeutenden buddhistischen Gestalt – einem weiblichen Buddha, Personifizierung des ursprünglichen, reinen Geistes, »Mutter aller Buddhas« betitelt, kulturfremd für mich und doch vom ersten Augenblick des Kennenlernens an vertraut.

Es geht nicht um die Kategorien Buddhismus oder Religion. Ich bin eine Geschichtenerzählerin und erzähle eine Geschichte, eine sehr persönliche Geschichte, obwohl sie notwendigerweise auch viele allgemeine Details über Taras »Familie« und ihren Rahmen, den Buddhismus, enthält. Es geht um »meine« Tara, darum, wie ich sie und ihr geistiges Umfeld kennenlernte, was ich mit ihr und durch sie erlebte. Nicht zuletzt eine Art Liebesgeschichte – sofern man Liebe als eine Kraft verstehen will, deren Wesen Freude, Geborgenheit, Vertrauen, Offenheit und Herzenswärme ist.

Also taste ich mich ein halbes Jahrhundert zurück in eine Zeit, in der »Buddhismus«, die Lehren des Buddha, in Europa zumeist nur in der Gegenkultur der Hippies erwähnt oder von kirchlicher Seite zu den »Jugendsekten« gezählt wurde. Damals hatte man noch nicht einmal PCs, geschweige denn Internet, und Informationen waren nur aus Büchern zu bekommen. Mein Erzählen verläuft nicht linear, das wird von Geschichten nicht verlangt, es wandert und mäandert durch Zustände und vorläufige Einsichten und Fehler und Korrekturen und über viele Stufen des Lernens und Irrens und Verstehens. Es ist ein Prozess, der sich wie ein Fluss durch Gegebenheiten und Umstände verändert, mal schnell, mal langsam fließt. Die Metapher passt aus buddhistischer Sicht auch insofern, als ein Fluss zwar einen Verlauf hat, darin immer Wasser, aber nie »dasselbe« Wasser fließt und sich seine Form am Ende auflöst. Man muss also keine Logik bemühen, warum diese Geschichte so und nicht anders verlief. Ursache und Wirkung sind ständig am Werk.

»Meine Tara« ist eine Anfängergeschichte. Nicht nur im Sinn des Kennenlernens und Vertiefens des Kennenlernens der Tara, ihrer Familie, ihrer Bedeutung, sondern auch des Zen-Spruchs »Zen-Geist, Anfänger-Geist«. Das heißt unter anderem, dass man auf dem Weg des Dharma – so nennen Buddhisten den Buddhismus – nie fertig ist, nie »ankommt«, sondern dass man Vorstellungen hinterfragen und immer wieder neu angehen soll. Also erzähle ich von kulturellen Hürden der Sprache und der Vorstellungen, von Missverständnissen, Ungeschicklichkeiten, Mühen und vorläufigen Einsichten, aber auch von Freuden, Überraschungen und unerwarteten Hilfen, die ich nur Wunder nennen kann, da sie sich über meine psychologischen, familiären und auch finanziellen Probleme hinwegsetzten und mir den Weg zu einer ständig wachsenden, immer wieder neu beleuchteten Beziehung zu Tara und allem, wofür sie steht, öffneten.

Es ist vor allem eine innere Biografie, dennoch will ich einige äußere Anhaltspunkte nennen, wobei ich hauptsächlich von den ersten etwa 20 Jahren meines Dharma-Wegs erzähle, obwohl ich den Prozess nicht in Jahreszahlen verpacken kann.

Ich war eine weitgehend alleinerziehende und -versorgende Mutter mit zwei Kindern in großem Altersabstand. Für die erforderlichen Reisen nach Asien und USA hatte ich zwar nie Geld, aber es kamen, wenn es nötig war, immer Wunder zu Hilfe. Meine erste Begegnung mit Tara im Himalaya fand Anfang der 70er-Jahre statt, als es mich mit der Welle der »Morgenlandfahrer« ins Exil-Tibet in Indien zog, angefeuert von Lama Anagarika Govindas »Weg der weißen Wolken« und völlig ahnungslos, was Dharma wirklich bedeutete.

Meinen ersten authentischen tibetischen Lehrer, Chögyam Trungpa Rinpoche, traf ich jedoch erst Anfang der 80er-Jahre. Dieser Lehrer lebte damals in Boulder, Colorado, und ich hatte das Glück, lange Studien- und Praxisseminare mit ihm zu erleben und beim Aufbau eines deutschen Stadtzentrums seiner weltweiten Organisation1 zu helfen. Nach seinem frühen Tod Ende der 80er-Jahre durfte ich bei Kathmandu in Nepal einen weiteren Lehrer, Tulku Urgyen, finden. Dort begann eine Phase jährlicher zweimonatiger Retreats in dessen Nonnenkloster, und ich gründete den Verein Tashi Delek e.V.2, der auch heute noch die Nonnen und Mönche in seinen Klöstern unterstützt. Dieser Lehrer starb 1996. Der dritte Lehrer, Tarab Tulku, lehrte in Seminaren in ganz Europa. Ihm verdanke ich die Grundlagen meiner Seminararbeit durch seine Seminare mit dem »Unity in Duality«3-Programm. Er starb 2006. Wie ich schmerzhaft drei Mal erfahren musste, sind auch die großartigsten Meister des Dharma sterblich. Mein vierter Lehrer, Chökyi Nyima Rinpoche, der weltweit lehrt (darunter auch in Österreich4), ist das Oberhaupt der Klöster, die der Tashi Delek-Verein unterstützt, und er wird hoffentlich noch sehr lange leben und lehren.

Meine Geschichte mit Tara ist nicht zu trennen von meinen wunderbaren Lehrern. Dass es Menschen wie sie mit einem so weiten und klaren Geist gab und gibt, empfinde ich als wunderbar. Ihre so unterschiedlichen Persönlichkeiten, die doch stets eins darin waren, die authentischen Lehren des Buddha in einer Weise zu vermitteln, die ich verstehen konnte, empfinde ich als wunderbar. Dass sie da waren für mich und so viele andere spirituell Hungrige, empfinde ich als wunderbar. Und dass sie jeweils ihre männliche und weibliche Energie so gut verbunden hatten, dass es keine Rolle für mich spielte, ob sie Mann oder Frau waren, empfinde ich als wunderbar.

Ich stellte lange Überlegungen an, wie ich in diesem Buch meine Lehrer bezeichnen sollte. Als hohe Wiedergeburten in einer Wiedergeburtslinie tragen sie den tibetischen Titel »Rinpoche« (Kostbares Juwel), und benannt werden sie in der Tradition mit der Bezeichnung für Lehrer, »Lama«; die Sanskrit-Bezeichnung ist »Guru«. Eine Übersetzung in westliche Sprachen gibt es nicht. Je nach Sprache verwendet man den Begriff, der am besten zu passen scheint. Die englische Bezeichnung – Englisch gilt heute als die Dharma-Sprache des Westens – ist üblicherweise teacher, also Lehrer. Deshalb habe ich diese Benennung gewählt. Manchmal verwende ich auch die Bezeichnung »authentischer Lehrer« oder »Meister«, um die Bedeutung eines Lehrers einer Traditionslinie zu unterstreichen. Da die Namen meiner tibetischen Lehrer fremd und kompliziert sind, nenne ich nur beim ersten Erwähnen den Namen, danach weise ich auf die Reihenfolge ihres Erscheinens in meinem Leben hin, also erster Lehrer, zweiter Lehrer usw. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit als Persönlichkeiten war der essenzielle Inhalt der Lehren derselbe, und die Vermittlung war immer authentischer Dharma.

Übrigens ist auch die Bezeichnung »Schüler« für Dharma-Lernende und -Praktizierende, die im deutschen Gebrauch verwendet wird, nicht wirklich angemessen. Das englische student lässt sich in diesem Fall nicht übertragen, denn im deutschen Sprachgebrauch ist die Bezeichnung »Student« in seiner Bedeutung so stark eingegrenzt, dass man sie außerhalb des akademischen Rahmens nicht verwendet. Also blieb nur »Schüler« übrig. Die Bezeichnung beider Geschlechter ist in einer sächlichen Handhabung der Bezeichnungen – wie in der englischen Sprache – zu verstehen.

Eine Liebe auf den ersten Blick

Ein tibetisches Rollbild: Im rotgoldenen Brokatrahmen diese leicht mit Seidentüchern bekleidete junge Frau, die Brüste unbedeckt, mit klaren, sanften Zügen, ihre Haut goldgrün wie das Licht der Natur im Mai, die schwarzen Haare teilweise hochgesteckt, überall an ihrem Körper kostbarer indischer Schmuck. Locker sitzt sie auf einer Lotosblüte und einer Mondscheibe, ein Fuß ist erhoben, als wolle sie jeden Augenblick aufstehen und mir entgegeneilen. Die rechte Hand streckt sie mir entgegen, in der linken hält sie den Stiel einer Lotosblume, und die ganze Figur ist von einem Strahlenkranz voller Blüten und Juwelen umgeben. Arya Tara sei sie, die Edle Tara, Beschützerin vor allen Ängsten, Retterin in der Not, allzeit bereit zu helfen, so erfuhr ich. Und dass man sie rufen könne mit ihrem Mantra OMTARETUTARETURESVAHA. Mehr wusste ich nicht. Damals war es genug, um ihr Bild in mir einzubetten wie einen heimlichen Schatz.

Ob dieses Rollbild »wertvoll« war im Sinn von Alter und Marktwert, wusste ich nicht. Ich begegnete ihm in einem kleinen tibetischen Tempel im Himalaya, in den ich zufällig gelangt war. Ich wusste, wer sie war, hatte von ihr gelesen, und im Lauf der Jahre sah ich viele weitere Bilder der grünen Tara mit ihren 21 Variationen neben vielen Bildern anderer weiblicher und männlicher Meditationsgottheiten des tibetischen Buddhismus. Genau genommen kann ich mich an dieses erste Tara-Bild gar nicht mehr so genau erinnern, was außer der festgelegten Ikonografie die malerischen Einzelheiten betrifft. Aber es gab von da an eine Tara in meinem Geist, in Kopf und Herz, die mich nicht mehr verließ und die ich nach und nach immer tiefer kennenlernen durfte.

Es war eine langsam wachsende Beziehung. Sie war ein »Du« für mich, auch wenn ich aus Büchern gelernt hatte, dass die Weisheitsgottheiten keine eigenständigen Persönlichkeiten nach unserem Verständnis sind, sondern als Personalisierungen der ursprünglichen Natur des Geistes definiert werden. Also kein Jemand, keine Entität, kein Du. Kein Du?

Dass Tara ein Du und ein Nicht-Du zugleich bedeutete, konnte ich damals zwar rational akzeptieren, aber nicht wirklich begreifen. Dass man gar beides zugleich erleben kann, ungetrennt, war mir so fern, wie es unserer gesamten Entweder-oder-Kultur nun einmal fern ist.

In meinem jungen Leben hatte es zuerst den übermächtigen Gott gegeben, den das Kind fürchten musste, unter dessen Beobachtung es ständig stand, vertreten von einem unangenehmen, schwarz gekleideten Mann im Beichtstuhl. Alle die Sünden in Taten und Gedanken fragte er ab, vor allem Angelegenheiten des verwirrenden sechsten Gebots, die Gott allerdings schon gesehen hatte, weil er ja immer alles sah. Das Kind musste in den Beichtstuhl, weil man, ohne Sünden gebeichtet zu haben (und es gab viele Sünden, einschließlich Gedankensünden), nicht zur Kommunion gehen durfte.

Eines Sonntags – oh, diese grausamen Kirchgangssonntage – sollte das Kind wieder zur Kommunion gehen, aber es hatte einen kleinen Griff in den mütterlichen Geldbeutel für die begehrten Eiskugeln nicht gebeichtet. Dazu hatte es sich einfach nicht überwinden können. Aber nun vor aller Augen nicht zur Kommunion zum Altar zu gehen hieß, dass alle im Städtchen dachten: Aha, die hat nicht gebeichtet, darum geht sie nicht zur Kommunion, wie es sich für einen anständigen Christenmenschen gehört! Dann würde getuschelt und gemutmaßt, um welche Sünde es sich handeln mochte, die diese Sünderin nicht gebeichtet hatte. Zumindest war das zu befürchten. Also ging das Kind mit Herzklopfen ohne die Beichte zur Kommunion.

Die Zeit danach war wahrhaft höllisch. Es war Sommer, und bei Gewitter wagte sich das Kind nicht ans Fenster, geschweige denn außerhalb des Hauses zu sein, weil ständig die Gefahr bestand, von Gottes Blitz erschlagen zu werden. Schuld! Das furchtbare Wort, randvoll mit Drohung, Strafe und Vergeltung!

Die Angst verfolgte das Kind weit über den Sommer hinaus. Schließlich wandte es sich an den Sohn Jesus, von dem es hieß, dass er Sünder nicht verfolgte und alle Kinder zu sich kommen ließ. In einem religiösen Kinderbuch entdeckte es das Jesusgebet »Jesus, erbarme Dich meiner!«, das man so oft wiederholte, wie man konnte oder wollte. Das Kind hoffte, von Jesus beschützt zu werden, und das Gebet hatte etwas Beruhigendes, wie der Aufenthalt beim Schäferhund in dessen geräumiger Hundehütte, in der es so heimelig nach feuchtem Hundefell roch. Manchmal verband das Kind beides, Hundehütte und Jesusgebet.

Das Älterwerden beendete auch dies.

Es ist möglich, dass sich der Beginn meiner Beziehung zu Tara, auf psychologischer Ebene interpretiert, an diese Kindheitserfahrungen anschloss. Eine schwache, zu Depression neigende Mutter ließ ein Loch im Bewusstsein des Kindes offen. Dieses Loch konnte sich mit dem Erwachsenwerden nicht schließen, dafür war es zu groß. Die Tara, die ich kennenlernte, als ich selbst schon eine junge Mutter war, erlebte ich zutiefst als ein mütterliches, beschützendes, nie verurteilendes, mir stets zugewandtes Du, wann immer ich an sie dachte. Mag sein, dass ich deshalb auch meine Lehrer zunächst als vorwiegend mütterlich empfand.

Manche Menschen verraten mir, dass sie sich gelegentlich selbst damit überraschen, in verzweifelten Notsituationen innerlich zu rufen: »Lieber Gott, hilf mir!«, auch wenn Religion weder in ihrer Kindheit noch danach eine Rolle gespielt hat. Es ist ein ahnungsvolles Bedürfnis, in der Not eine Hilfe herbeirufen zu wollen, die stärker ist als das eigene Ich. Wie könnte sonst in fast allen Kulturen von Göttern, Totemtieren, Elementargeistern oder Schutzwesen die Rede sein, an die man sich wenden kann. Das Bitten um innere Hilfe scheint zur natürlichen Ausrüstung unseres menschlichen Bewusstseins zu gehören und nur dann zu verschwinden, wenn eine rationale Dominanz diesen Impuls erstickt.

Mit der Zeit wurde Tara noch viel mehr für mich als ein hohes Wesen, das mir half, wenn ich Probleme hatte. Aber ein Du ist sie in gewisser Weise geblieben, auch wenn sich ihr spezielles Du-Sein nach und nach verwandelte. Als ich einmal auf Martin Bubers Erklärung stieß, »Wesenheiten werden in der Gegenwart gelebt, Gegenständlichkeiten in der Vergangenheit«, dachte ich: Ja, so geht es mir mit Tara, sie ist immer Gegenwart, umso mehr gegenwärtig, je mehr sich die Beziehung vertieft. Vielleicht ist es überhaupt das Phänomen von Beziehungen, dass sie, um lebendig und entfaltungsfähig sein zu können, stets ganz und gar gegenwärtig sein sollten, geschützt durch die nötige Bereitschaft und Achtsamkeit. Ist vielleicht deshalb manchmal die allererste Phase einer Liebesbeziehung, die noch keine Vergangenheit hat und völlig im Jetzt erlebt wird, so reich und fällt in sich zusammen, wenn kein lebendiges Jetzt mehr aufrechterhalten werden kann?

Tara blieb meine immerwährend gegenwärtige, immerwährend wachsende Beziehung. Was nicht heißt, dass ich sie nicht an der Oberfläche zwischendurch fast vergaß in den Wirbelstürmen des täglichen Lebens.

Tara wird beschrieben als die personifizierte Energie der vollkommenen Liebe und des vollkommenen Mitgefühls und damit auch der Weisheit, denn Liebe ist nicht blind, sondern sehend, wissend, unterscheidend. Obwohl Tara in der Geschichte des Buddhismus in Asien schon sehr lange eine große Rolle spielt, lernte ich aus den Büchern, dass sie zwar zum Buddhismus gehört, aber der Buddhismus in seinen verschiedenen Ausprägungen auch ohne Tara auskommt. Meine Tara ist eine tibetische Angelegenheit, sie gehört zu den Meditationsgottheiten der tibetischen spirituellen Praxis. Andere asiatische Kulturen, wie etwa das japanische Zen, haben andere Ausdrucksformen des Dharma.

Aber solche Überlegungen störten mich nicht. Die tibetische Form zog mich an, andere Formen weniger, wenn ich sie auch alle respektierte und respektiere. Als ich von den sehr abwertenden Meinungen mancher westlicher Buddhismus-Anhänger über die tibetische Form erfuhr, war ich schockiert. Das passte so gar nicht zum Buddha, der sich sehr deutlich darüber ausgesprochen hatte, dass Meinungen eben nichts anderes als Meinungen sind, die lediglich auf der konventionellen Ebene des Dualismus einen gewissen vorübergehenden Gebrauchswert haben mögen.

Obwohl vor der Zeit meines ersten Lehrers die Frage, wo der Buddhismus nun eigentlich einzuordnen sei, mit jedem Buch, das ich las, für mich dringlicher wurde, berührte sie meine Beziehung zu Tara kaum. Tara war etwas ganz Eigenes, das wenig mit Denken und viel mit Fühlen zu tun hatte, wundersam unberührt von der Dominanz des konzeptuellen Denkens, das ich mit der Gesellschaft, in der ich lebte, zwangsläufig teilte. Doch auf der Ebene der Konzepte hieß es: Religion oder Philosophie? Und wo sollte ich die Psychologie, die ganz eindeutig auch im Dharma enthalten war, oder gar die Metaphysik unterbringen? Religion, so schien es mir, war nach westlichem Verständnis weitgehend mit den Offenbarungsreligionen (oder abrahamischen Religionen) identifiziert, und theistische Vorstellungen wurden oft auch auf nicht theistische spirituelle Systeme projiziert. Daneben gab es die Kategorie der Naturreligionen, in denen Schamanismus und die Verehrung und Berücksichtigung der Natur die Hauptrolle spielten.

In Ermangelung eines Lehrers trieb ich mich damals lesend in den verschiedenen buddhistischen Kulturen Asiens herum, doch nur im tibetischen Buddhismus fand ich meiner Ansicht nach von allem das Beste. Mein Lieblingsautor war Lama Govinda, ein gebürtiger Deutscher, der sein ganzes erwachsenes Leben in Asien verbrachte, zuerst als buddhistischer Mönch in Sri Lanka, dann als tibetischer Gelehrter und Yogi in Tibet und danach bis zu seinem Tod im indischen Himalaya. Er schrieb in meiner Sprache in einer Weise, die mich anzog und die ich verstehen konnte, und öffnete mir mit seinen Büchern eine Tür zum spirituellen Wissen Tibets.

Erst viel später entdeckte ich Taras Lebensgeschichte, eine sehr besondere, überraschende Geschichte, die meinen Vorstellungen von »Tara, der Gottheit der Liebe und des Mitgefühls« einen ganz neuen Rahmen gab. Diese Lebensgeschichte begann einigermaßen verwirrend mit »einem Zeitalter, vor dem nichts war« oder »vor anfangsloser Zeit«. Heute weiß ich, dass man in buddhistischen Geschichten und Legenden oft ganz andere Zeitangaben als die uns vertrauten findet. Ich stellte es mir so vor, dass sich in der inneren Welt des frühen Erzählers und auch der Hörer – denn solche Geschichten wurden ja lange erzählt, bevor jemand sie niederschrieb – die Idee von Zeit auf einen Zeit/Raum voller unvorhersehbarer Strömungen von Gefühlen, Erfahrungen und Weisheiten erstreckt haben mochte, völlig anders, als die engmaschige, kleine Zeit meiner Vorstellung. Also war ich bereit, mich nicht zu wundern, dass Taras Geschichte auf diese Weise begann.

Taras Lebensgeschichte

So wird es überliefert: Einst, in einem Zeitalter, vor dem gar nichts war, nahm ein Buddha namens Trommelklang Existenz an. Damals lebte ein König, dessen Tochter, die Prinzessin mit dem Namen Weisheitsmond, eine tiefe Wertschätzung für die Lehre des Buddha entwickelte. Während einer sehr langen Zeit, nämlich zehn Millionen und einhunderttausend Jahren, brachte sie ihm und seinem Gefolge die kostbarsten Gaben dar. Ihre tiefe Verehrung und Hingabe veränderte ihren Geist.

Nach jener sehr, sehr langen Zeit erkannte Weisheitsmond ihren Erleuchtungsgeist, und als dies geschah, legte sie vor dem damaligen Buddha das Bodhisattva-Gelübde ab – das Versprechen, dass sie die Erleuchtung erlangen wolle, um allen Wesen in aller erdenklichen Weise zu helfen. Das war ein heroischer Entschluss, denn es wurde allgemein die Meinung vertreten, dass das für eine Frau völlig unmöglich sei.

Die Mönche, die den damaligen Buddha umgaben, zeigten sich sehr erfreut über ihr Gelübde und sagten, die Prinzessin müsse dringend Wunschgebete sprechen, damit sie bald im Körper eines Mannes wiedergeboren würde. »Auf diese Weise wirst du den fühlenden Wesen und dem Dharma weit besser zum Wohle dienen können«, sagten sie in aller Selbstverständlichkeit, denn sie wussten es nicht besser. Die Prinzessin Weisheitsmond, im Wissen um die vollkommene Natur aller Dinge, lachte über diesen guten Rat und antwortete: »In diesem Leben gibt es keine Unterscheidung von männlich oder weiblich, ebenso wenig wie man von der Identität eines Selbst reden kann. Deshalb ist ein Festhalten an Ideen wie männlich oder weiblich völlig unsinnig. Nur schwachköpfige Weltlinge halten an solchen Bezeichnungen fest.« Und dann gelobte sie: »Es gibt zwar viele, die in der Form eines Mannes Erleuchtung erlangen wollen, aber nur wenige, die sich in einem weiblichen Körper für das Wohl aller Wesen einsetzen möchten. Deshalb will ich in einem weiblichen Körper für das Wohl aller Wesen wirken, und zwar bis ans Ende von Samsara.«

Dann verweilte sie zehn Millionen und einhunderttausend Jahre im Zustand der Meditation im königlichen Palast, erkannte die wahre Natur des Geistes und lernte die Meditation beherrschen, die alle Wesen befreit. Damit wurde sie schließlich zur Weisheitsgottheit Arya Tara.

Das Tara-Tantra wurde äonenlang weitergegeben, von einem Buddha zum nächsten. Und viele Geschichten werden berichtet, wie sie sich als Beschützerin vor Ängsten, Gefahren und Dämonen erwies.

Diese Lebensgeschichte beeindruckte mich sehr. Zum einen, weil diese Gottheit ursprünglich ein menschliches Wesen war, aber nicht zuletzt auch damit, dass es wohl ziemlich lange schon Zeitalter gab, in denen Männer, auch buddhistische Mönche, ihre männliche Vorherrschaft für nicht diskutierbar hielten. In der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen war, wurden Frauen ganz selbstverständlich als die minderwertige Hälfte der Menschheit betrachtet. Es war ein sehr wichtiges Thema für mich als vierte Tochter eines Vaters, der vergeblich auf einen Sohn gehofft hatte und sich nicht bemühte, seine Enttäuschung, gemischt mit Verachtung für seine Frau und die Töchter, zu verbergen.

So anziehend Tara für mich war, umfassender zu verstehen lernte ich sie erst mit dem Bild des Kreises, des Symbols der Ganzheit, des Mandalas (Sanskrit: Kreis). Ein Kreis hat ein Außen, ein Innen und ein Innerstes, den Mittelpunkt. Das trifft auf jedes Phänomen in der Welt der Phänomene zu, auf Dinge und auf Lebewesen. Man kann also sagen, dass alles, was »ist«, also als ein Etwas benannt werden kann, ein Mandala ist. Immer gibt es ein Äußeres, ein Inneres und das Innerste.

Früh schon während meiner Bekanntschaft mit Tara hatte ich mich ausführlich mit C. G. Jungs Werk befasst. Ich verstand zum größten Teil nur die Oberfläche dessen, was er aussagte, doch das genügte, um meine Neugier auf weitere Bereiche der Psychologie zu wecken. Er hatte berichtet, dass viele seiner Patienten im Verlauf ihrer psychischen Gesundung Kreisbilder in der Art von Mandalas malten, auch wenn sie noch nie mit der indischen oder tibetischen Mandala-Kunst in Berührung gekommen waren. Also nahm der Kreis als Symbol der Ganzheit einen zentralen Platz in seiner Archetypenlehre ein. Das unterstützte mich später darin, Tara auf mehreren Ebenen zu verstehen, als »äußere, innere und innerste« Tara. Vor allem fand ich damit eine Art innerer Landkarte, an der ich mich orientieren konnte.

Diesen Kreis beschreibe ich heute mit den Begriffen, die mein dritter Lehrer, Tarab Tulku, vermittelte. Vor allem der Begriff »Energie« im spirituellen Kontext musste geklärt werden. Der Lehrer gab dazu eine Formel: »Das Äußere der Materie ist das Sichtbare, das Innere der Materie ist Energie. Das Äußere des Geistes ist das Denken, das Innere des Geistes ist Energie.« Energie hat nichts mit Denken zu tun, sie wird wahrgenommen. Es ist eine Wahrnehmung ohne Beschreibung, ohne Kommentar und natürlich ohne Urteil.

Nach und nach lernte ich: Das Außen meiner Tara ist das Sichtbare, ihre ikonografische Gestalt und alle symbolischen Details. Das ist die Ebene der Projektionen, die ich mit ihr verband, und der Gefühle, die ihr Bild bei mir auslöste. Das Innen ist Energie jenseits von Denken, die Energie spontaner altruistischer Liebe und des unwillkürlichen aktiven Mitgefühls. Also ist sie das Symbol Tara und zugleich »meine« Energie, die der Befreiung aller Wesen aus dem Leiden an der Existenz dient. Und als Weisheits-Buddha teilt sie mit allen Weisheits-Buddhas zudem auch die Qualität der Vollkommenheit an Weisheit und Liebe und der vollkommenen Kraft; das ist die »Natur des Geistes«, traditionell »Buddha-Natur« genannt. Zu lernen, wie ich Tara auf den verschiedenen Ebenen verstehen und gar wahrnehmen sollte, war ein langer Weg, der durch viel meditative Praxis, Nachsinnen und Nachfühlen führte. Denn es bedeutete, die Welt der Spiritualität, den Hintergrund meines Lebens, des Lebens überhaupt kennen und zuinnerst berühren zu lernen. Albert Einstein hat das Dilemma, um das es dabei ging, einmal so ausgedrückt: »Der intuitive Geist ist ein Geschenk. Der rationale Geist ist sein Diener. Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, in der wir den Diener verehren und das Geschenk verleugnen.«

So ging es mir. Ich hatte nur den Diener kennengelernt und mich brav seinem Diktat unterworfen. Das Geschenk begegnete mir in Tara, auch wenn mir die tiefe Bedeutung dieser Beziehung erst viel später klar wurde.

Zunächst las ich einfach alles, was ich über die buddhistische Philosophie finden konnte. Die Lehre, wie sie dargestellt wurde, befriedigte mein Bedürfnis nach Logik und Nachvollziehbarkeit weitgehend. Aber es gab auch ein Problem. »Leerheit« hieß das Zauberwort. Darum drehte sich die gesamte Lehre, ohne diesen Begriff gab es keinen Buddhismus. In meiner Jugend hatte ich Bücher mit existentialistischem und nihilistischem Hintergrund verschlungen, weil ich glaubte, dort etwas über den »Geist« zu erfahren. Aber sie waren Gift für mich. Sie hatten mich nur noch ratloser und depressiv werden lassen.

Deshalb schlich ich zunächst um den Begriff Leerheit herum wie die Katze um den heißen Brei und schob ihn erst einmal zur Seite. Ein sehr liebenswürdiger alter Zen-Meister, Nagaya Roshi, kam in der ersten Zeit meines »Bücher-Buddhismus« jedes Jahr aus Japan und leitete Zen-Sitzungen an verschiedenen Orten. Da ich Meditation lernen wollte, machte ich mangels tibetischer Möglichkeiten einige Male bei Sesshins, den tagelangen Sitzungen, mit, obwohl Zen nicht die buddhistische Richtung meiner Wahl war. Der Zen-Meister sprach nie von Leerheit, lediglich von Buddha-Natur. Ich nahm an, man müsse sich die Erklärung für dieses Geheimnis sozusagen einfach »ersitzen«. Eine seiner Lieblingsermutigungen – er sprach ein wenig Deutsch – lautete: »Wenn Ei soll kochen, Topf muss auf Feuer bleiben.« Ich war bereit, weich gekocht zu werden, aber seinen Tischspruch nahm ich doch eher skeptisch auf: »Wir essen, um gesund zu sein, und nicht, um zu genießen.« Da ist man wohl recht streng im Zen, dachte ich.

Bücher halfen mir mit der Zeit ein bisschen weiter, so dass ich Leerheit zumindest als eine Wortkrücke auffasste, die ausdrückt, dass man nicht etwas benennen kann, wo kein Etwas ist. In dieser Zwickmühle, vermutete ich, hatte sich vielleicht der christliche Mystiker Meister Eckhart befunden, als er schrieb: »Ich sagte, Gott ist ein Pünktchen, aber es ist nicht einmal das.«

Er hatte einfach keine Worte für seine Wahrnehmung gefunden. Ich hingegen hatte keine Wahrnehmung, aber ziemlich viele Worte.

Wer oder was ist Tara?

Taras ikonografische Erscheinung hat menschliche Form und menschliche Züge, eine nach typischen menschlichen Maßstäben schöne Figur und das wohlproportionierte Gesicht einer gerade zur Reife gekommenen jungen Frau. Und ihr Körper ist grün.

Die Farbe störte mich nicht, auch die Exotik störte mich nicht. Grün war schön. Ich dachte zunächst nicht weiter darüber nach, vielleicht, weil ich Tara irgendwie mehr spürte als bildhaft sah. Auf einem Weg zwischen Bäumen und Büschen an einem sonnendurchstrahlten Morgen im Mai brachte ich Taras Grün in einer sehr offenen, poetischen Stimmung mit Bäumen in Verbindung. Tara ist wie die Bäume, dachte ich beglückt. Die Bäume sind so ein wunderschöner Ausdruck von Leben. Tatsächlich hat ja das Leben auf diesem Planeten mit ihnen begonnen. Zuerst schmolz das Eis und wurde Meer, im Meer entwickelten sich Algen, die Algen gingen an Land, wurzelten und wurden Bäume. Damals wusste ich noch nichts vom geheimen Leben der Bäume, aber ich fand, dass sie irgendwie fühlende Wesen waren wie alle Pflanzen. Was sich durch Forschungen beweisen ließ.

Grün tut den Augen gut, im Wald spazieren zu gehen steigert das Wohlgefühl, und wenn man Sorgen hat, hilft ein Waldlauf, das wusste fast jeder Mensch. Später erfuhr ich, wie Bäume mit Wurzeln und der Hilfe der Pilze kommunizieren, dass sie einander helfen, dass sie ihren Nachwuchs, die kleinen Schösslinge in ihrer Umgebung, durch ihre Wurzeln ernähren, und welche gesunden Stoffe außer Sauerstoff sie abgeben. Und dass darüber hinaus die gesamte grüne Natur in ständiger kommunikativer Verbindung untereinander und mit anderen Lebewesen steht. Solche Assoziationen machten mir Taras Bedeutung als Bodhisattva, als Weisheitsenergie des umfassenden und alle Wesen mit einbeziehenden Mitgefühls und liebevoller Zuwendung, besonders deutlich.

Aber zunächst war es mir ja gar nicht so wichtig, mir Tara zu erklären. Sie war da und erfüllte offenbar ein tiefes Bedürfnis; heute würde ich sagen, sie erfüllte in mir den natürlichen spirituellen Instinkt menschlicher Wesen. Angesichts einer Notsituation wandte ich mich, ohne darüber nachzudenken, mit ihrem Mantra an sie und bat sie, mir zu helfen. Irgendwie schien sie immer zu helfen, und sei es nur, dass es mich beruhigte, sie bitten zu können. Es war eine schöne, einfache Beziehung.

Die Erklärung der Ganzheit mit außen, innen und zuinnerst vermittelte mir später die Gewissheit, dass Tara mir nicht nur Beschützerin, Trösterin und Retterin sein konnte, sondern auch spirituelle Inspiration und Katalysator im Entwicklungsprozess zum geistigen Erwachen, je nachdem, auf welcher Ebene ich mich an sie wandte, und dass das eine das andere nicht ausschloss. Das ließ mich auch verstehen, dass es Tara in 21 und noch mehr unterschiedlichen Erscheinungsformen geben konnte. Als »pädagogische Wahrheit« beschrieb ein Meister, Bokar Rinpoche, die konventionelle, dualistische Verständnisebene im Verhältnis zur grundlegenden, tatsächlichen, ultimativen Wahrheit, die nur wahrgenommen werden kann, wenn der Geist völlig frei von allen Vorstellungen und Projektionen ist. Doch solch einen Zustand konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.

Ich dachte viel nach. Wie sehr wünschte ich mir, einen authentischen Lehrer zu finden, aber es lief mir keiner über den Weg. In den frühen 70er-Jahren war Deutschland noch ein ziemlich weißer Fleck auf der buddhistischen Landkarte. Meine romantische Hoffnung, dass es »einfach geschehen« würde, erfüllte sich bei meiner ersten Himalaya-Reise nicht, und auch nicht bei den wenigen, meistens zum Verzweifeln schlecht übersetzten Vorträgen tibetischer Lehrer, die sich nach Deutschland verirrten. Ich wartete, lebte mein schwieriges Leben und blieb auf der Jagd nach Büchern, die mir weiterhalfen. Immerhin las ich im Lauf der Jahre ziemlich viel über die Grundlagen der buddhistischen Lehre, wenn auch mitsamt all den unvermeidlichen Missverständnissen durch meine erlernten religiösen Vorstellungen und die Fehlinterpretationen in manchen Büchern beim Übertragen dieser subtilen Inhalte von einer Kultur und Sprache zur anderen.

Versuche des Verstehens

Natürlich kann ich heute, mehrere Jahrzehnte später, nicht mehr sagen, was ich genau wann las. Aber denke ich an diese Zeit meines Lebens, ist deutlich, dass die tiefgreifende Erfahrung, Mutter zu sein, und die vielen Bücher über Buddhismus, die ich las, die zauberischen Trittsteine waren, die mich aus der Dunkelheit meiner Kindheit und Jugend hinausführten. Begleitet von LSD und anderen psychotropen Mitteln versuchte ich, die engen Grenzen meines Bewusstseins zu erweitern, um zu dem, was ich las, irgendwie einen tieferen Zugang zu finden. Das war abenteuerlich, aber nicht nur ein Trugschluss. Wenn ich in der Lebensgeschichte des großen Weisen Milarepa las, dass er im kleinen Horn eines Jaks Zuflucht vor einem Unwetter fand, erschien mir das angesichts der erstaunlichen Dimensionen, die ich neugierig, manchmal erschreckt und mit großer Aufmerksamkeit auf Trips mit psychotropen Substanzen erlebte, durchaus annehmbar. Wenn es sich auch lediglich um künstlich angeregte Zustände handelte, zeigten sie doch, dass mein Bewusstsein höchst beweglich und zu unterschiedlichen Erlebnisweisen in der Lage war und die gewohnheitsmäßige Trennung meiner äußeren und inneren Welt nicht mehr als unvermeidlich gelten konnte. Die buddhistische Feststellung, dass mein alltägliches, vertrautes Erleben als relativ zu betrachten sei und es weit und breit nichts Absolutes gab, erschien mir immer vernünftiger.

Also konnte ich auch noch einen Schritt – oder besser Sprung – weitergehen und mir die Basis des Dharma erklären, die so dargestellt war: Es gibt zwei Seiten oder Aspekte der Wahrheit. Der eine Aspekt, die relative Wahrheit, ist das, was ich normalerweise als Wirklichkeit erlebe, mit vertrauten Bezeichnungen für Dinge und Phänomene und den gängigen Vorstellungen innerhalb des Messbaren in Raum und Zeit. Der andere Aspekt ist die tatsächliche, nicht relative oder ultimative Wahrheit, die nicht dualistisch ist. Man kann sie der Einfachheit halber »Einheit« nennen, denn wo Einheit ist, gibt es kein Etwas, also keine Unterscheidung und Trennung. Die einzige Instanz, die Trennung aufrechterhält, ist mein Bewusstsein. Ich sehe entweder den Handrücken oder die Handinnenfläche, nie beide zugleich. Aber beide zusammen nenne ich ganz selbstverständlich Hand. Das war einleuchtend. Ich fühlte mich sehr zufrieden mit dieser Erklärung. Ich dachte: Also sehe ich Tara zunächst nur in ihrem vordergründigen Aspekt, aber gleichzeitig ist ihr anderer, vollkommener, nicht relativer Aspekt auch da. Sie ist in meiner Vorstellung nicht Ich, sondern ein Du, aber andererseits ist sie dennoch irgendwie Ich.

So einfach war das.

Damals glaubte ich an Wörter.

Doch nach und nach wurde mir klar, welch gewaltiges Experiment meine Beziehung zu Tara war. Und ich konnte ja nicht wirklich wissen, wohin es mich führte. Gewiss, ich kannte die Bezeichnungen, die das Ziel benannten: »Erwachen des Geistes aus dem Traum der Dualität«, »nicht bedingte Glückseligkeit«, »Befreiung des Geistes« usw. Aber wie sollte ich mir in allem Ernst vorstellen, dass die Meditationsgottheiten »nicht getrennt sind von mir selbst«? Irgendwo las ich einmal, dass man die Meditationsgottheiten auffassen kann wie eine Brücke über einen Abgrund. Der Abgrund ist sehr tief. Der Weg durch den Abgrund auf die andere Seite wäre sehr beschwerlich und würde sehr lange dauern. Wie wunderbar hingegen, wenn eine Brücke über den Abgrund führt und diesen mühseligen Weg abkürzt.

Ich dachte an diesem Bild weiter: Tara ist meine Brücke. Allein kann ich keine Brücke sein, doch in der Verbindung mit Tara ist es möglich. Denn dass Tara, die Brücke und die andere Seite in Wahrheit nichts anderes sind als ich selbst, oder genauer, dass diese Projektion von Ich und die Projektion der Brücke und die Projektion der anderen Seite nichts anderes sind als mein eigener Geist – das konnte ich abstrakt verstehen. Es änderte jedoch nichts daran, dass Tara mein Du war und ich sie brauchte, dass sie da war, wenn ich mich an sie wandte – und dass ich immer wieder ihr Da-Sein vergaß, so verstrickt wie ich nun mal in die alltäglichen Themen in meinem Geist war.

Ich suchte Antworten. Eine davon lautete, dass Tara als ikonografisches Bild, als sichtbare Gottheit irgendwie ein Hilfsmittel ist, das mein Bewusstsein als ein Du erlebt; sichtbar gemachte, inhärente Energie der Einheit von vollkommener Liebe, Mitgefühl und Weisheit. Das klang nach einer sehr schönen Antwort, aber es reichte nicht. Ich musste mehr wissen. Doch wie viele komplizierte Gedanken ich mir auch machte, sie hin und her drehte, die leise, für mein enges intellektuelles Selbstverständnis kindlich erscheinende Gewissheit, dass Tara da war, bei mir, wurde von all diesen Überlegungen nicht beeinträchtigt. Es war lediglich so, dass das viele Herumdenken manchmal störte, etwa so, wie wenn man einen Radiosender nicht richtig einstellt.

Dingender wurde die Frage, zu wie viel Liebe und aktivem Mitgefühl ich wohl tatsächlich fähig war. Nicht nur dann, wenn mir danach war, sondern in jeder Situation. In der buddhistischen Tradition wird die Mutter mit ihrem Baby als Beispiel genannt. Daran konnte ich anknüpfen. Diese Erfahrung kannte ich, dieses unwiderstehliche Lieben und aktive Mitfühlen, das Beschützen, das Trösten, die Freude daran, wohlzutun. Alle Wesen als meine Babys zu sehen, das war irgendwie möglich. Mit Einschränkungen. Leidende, ja – aber Vergewaltiger, Mörder, Hitler, Stalin, Mao als meine Babys sehen? Mitgefühl empfinden nicht nur mit Opfern, sondern auch mit Tätern? Reichlich viel verlangt an Mitgefühl, dachte ich.

Und dazu die vollkommene Weisheit! Viel Weisheit traute ich mir nicht zu. Konventionelles Wissen würde ich weiterhin reichlich anhäufen können, aber Weisheit? So viel Klarheit! Wie ein blanker Spiegel, der alles zeigt, was da ist, ohne etwas wegzulassen oder hinzuzufügen. Oh nein, ich doch nicht.

Erst die eigene Praxis in Form von »Sichtweise, Meditation und Handeln« würde diese vollkommenen Fähigkeiten freisetzen können, so lernte ich. Hierfür war mein Geist ausgerüstet, das lernte ich auch. Es lag also nur an mir. Nun gut, ich war bereit, die Ärmel aufzukrempeln und mich darauf einzulassen. »Praxis« ist in diesem Zusammenhang ein Wort, das alle Mittel umfasst, die im Dharma angeboten werden. Am Anfang dachte ich, Praxis bezöge sich nur auf das Sitzen auf einem Sitzkissen mit gekreuzten Beinen, und das möglichst lange. Da ich zudem meine allerersten Meditationsunterweisungen von dem liebenswürdigen alten Zen-Meistererhalten hatte, geriet mein Versuch meditativer Praxis ein wenig durcheinander, denn bei den Sesshins sollte ich nicht denken, so hatte ich es jedenfalls verstanden. Aber das funktionierte nicht,und zudem gefiel es mir viel besser, das Tara-Mantra zu rezitieren.

Erst als ich meinen ersten tibetischen Lehrer fand, lernte ich, dass Praxis sowohl im stillen Sitzen und Wahrnehmen geistiger Aktivitäten als auch im Kontemplieren der Lehren besteht und dazu da war, den eigenen Geist kennenzulernen, wie er funktioniert, wie Wahrnehmung entsteht, wie man die persönlichen Denk- und Fühlmuster und Rollenspiele aufdeckt und wie man das diskursive Getümmel zu zeitweiliger Beruhigung bringen kann. Und wie sich dann auf dieser Basis die natürliche Fähigkeit zu intelligenter Liebe, Mitgefühl, Freude und Unvoreingenommenheit, also zu Taras charakteristischen Qualitäten entfalten kann. Irgendwann.

Jedenfalls war die erste Tara, die ich fühlte und verstehen lernte, die »äußere Tara«, die Beschützerin und Helferin in aller Not. Viele alte und neue tibetische Geschichten beschreiben Taras wirkungsvolles Eingreifen in allen möglichen Gefahrensituationen. Ein Buch über die Entstehung des Tara-Tantras5 zeigt, dass Tara ihre große Popularität in fast allen buddhistischen Ländern vor allem diesen vielen jahrhundertealten Geschichten von Taras Eingreifen verdankt. Zugleich ist Tara aktuell wie eh und je. Eine der Geschichten aus neuer Zeit berichtet zum Beispiel von der Rettung einer Gruppe von Nomaden, die bei der Okkupation Tibets vor den chinesischen Verfolgern über den Himalaya flohen.6

Tara schickt Schnee

Bokar Rinpoche, der Abt eines Klosters und ein großer Meister, der eine sehr innige Beziehung zu Tara hatte, machte sich 1959 mit einer riesigen Gruppe von Mönchen, Nonnen und Laien auf den Weg, den Himalaya an der Grenze zu Nepal zu überqueren, um dem chinesischen Militär zu entkommen. Schon bevor die Reise begann, bat er alle, die mit ihm fliehen wollten, die Tara-Meditation zu praktizieren, und auch unterwegs wurde Tara immer wieder mit ihrem Mantra angerufen.