Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Kampa Salon

- Sprache: Deutsch

Er ist eine Art singender Universalgelehrter, mit ihm kann man wirklich über alles reden. Zehnmal hat der Journalist Martin Scholz den Musiker Sting in den letzten zehn Jahren getroffen, ob in Stings Geburtsstadt Newcastle, in seiner Wahlheimat New York, in Aufnahmestudios oder backstage in Frankfurt, Berlin oder Paris. Immer wieder Thema: Stings wechselnde Barttracht - vielleicht Ausdruck seiner Lust, sich ständig neu zu erfinden? Kaum ein Musiker ist so wandelbar wie er. Bereits Ende der siebziger Jahre feierte er Erfolge mit der Wave-Rock-Band The Police - heute noch, sagt er, trifft er die hohen Töne in Roxanne. Als Solo-Künstler wandte er sich dem Jazz zu, sang Lieder des Renaissance-Komponisten John Dowland und von Kurt Weill, aber auch Hip-Hop-, Folk-Songs, Fusion-Nummern und Seemannslieder, nicht alles zur Freude seiner Fans. Aber Sting ist nicht nur Musiker, sondern auch Aktivist, ein engagierter Kosmopolit mit vielen Interessen: Er schimpft über den Brexit (»ein absoluter Albtraum«) und den Trumpismus, erzählt von seinem Kampf für den Schutz des brasilianischen Regenwaldes und mit ebenso viel Verve von seinem Weingut in der Toskana. Aber auch Schreibblockaden, Sinnkrisen und das älterwerden spielen eine Rolle, seine Liebe zu Berlin, »sein« Fußballverein Newcastle United, das Leben on the road ... und natürlich seine Songs.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 190

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

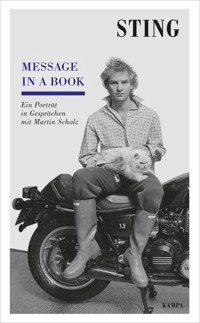

Sting

Message in a Book

Ein Porträt in Gesprächen mit Martin Scholz

Kampa

Martin Scholz

Ein rastloses Herz

Man merkt dem Mann an, dass er früher mal Lehrer war. Umgeben von einer kleinen Gruppe steht er vor einem großen Mischpult. Er streicht sich über seinen Vollbart. Dann hält er eine kurze Rede. »Willkommen. Was wir heute machen, ist ein Experiment. Im Grunde ist es ganz einfach: Wir hören uns einen neuen Song an, wir lernen ihn, wir improvisieren, wir schauen, wie es läuft. Wir werden etwas Wundervolles schaffen …« Er lacht und macht eine kleine dramaturgische Pause. »… vielleicht wird es am Ende auch nicht so wundervoll klingen. Hört euch den Song erst mal an, dann spielen wir ihn gemeinsam ein. Seid nicht schüchtern. Und vor allem: Habt Spaß!«

Stummes Nicken. Lehrer, die so sprechen, sind bei ihren Schülern meist beliebt. Das ist an diesem Tag nicht anders, in dem Aufnahmestudio im Erdgeschoss der legendären Hansa Studios, unweit des Potsdamer Platzes in Berlin. Aber der Mann, der Gordon Sumner heißt und früher Englisch und Musik unterrichtete, ist seit mehr als vierzig Jahren ein Weltstar, den alle nur unter seinem Künstlernamen kennen: Sting.

Die Menschen, die um ihn herumstehen, sind Musiker wie er, zwei junge Frauen und sieben Männer. Fast alle stammen aus Syrien. Sie leben in Berlin und Dresden, einige als anerkannte Flüchtlinge, andere mit Duldungsstatus, wieder andere mit Studentenvisa. Unter ihnen sind mehrere Medizinstudenten und ein Trickfilmstudent. Sie sind versiert an der arabischen Kurzhalslaute, der Oud, an den Percussions oder an der Kanun, der orientalischen Zither.

Sting hat ihnen einen neuen Song aus New York mitgebracht, in einer reduzierten Popversion. Das Lied hat einen arabischen Titel, es heißt: »Inshallah« – auf Deutsch: »So Gott will«. In polarisierten Zeiten wie diesen ist es selbst für einen etablierten Global Player des Rock durchaus ein kleines Wagnis, einen Song mit einem arabischen Titel aufzunehmen.

Ich habe Sting in den vergangenen zehn Jahren oft interviewt. Die Gespräche fanden meist in einem Hotel oder einer Garderobe vor dem Auftritt statt, die Zeit war in der Regel limitiert. Besonders nahe bin ich dem Menschen Sting an diesem Tag im Mai 2016 gekommen, als ich ihn im Gebäude der Hansa Studios mehrere Stunden lang beobachten und mit ihm sprechen konnte.

Er wirkt tiefenentspannt, als gäbe es keinen Zeitdruck, nur darauf konzentriert, an seinem Lied zu arbeiten, und lässt sich dabei immer wieder von all den Musikern inspirieren, die er gerade erst kennengelernt hat.

Der Toningenieur spielt den Song vom Laptop ab. Die anderen hören ihn zum ersten Mal. Er erzählt die Geschichte einer Flüchtlingsfamilie, die in einem Boot das Meer überqueren will: »Sleeping child, on my shoulder«, heißt es in einer Zeile, der Vater verflucht das Meer, ihm bleibt nicht viel mehr, als Gott anzuflehen. Danach: Stille. Die melancholische Ballade erinnert ein wenig an Stings Hit »Fragile«, in dem er davon singt, wie zerbrechlich, wie verletzlich Menschen sind. Mit »Inshallah« greift er Themen auf, die ihn immer wieder beschäftigt haben: der Verlust von Empathie, das Abstumpfen. Aus der reduzierten Popfassung soll hier, in Berlin, etwas Neues entstehen, etwas Vielschichtigeres, mit orientalischen Klangfarben. Der Song wird später auf 57th & 9th zu hören sein – seinem ersten Rockalbum seit dreizehn Jahren. Aber an diesem Tag in Berlin geht es nicht um das musikalische Comeback einer Ikone, die sich in den vergangenen zehn Jahren eher zu esoterischen Klängen mit Orchestern und mittelalterlichen Lauten hingezogen fühlte. »Inshallah« ist ein eher stilles Ausrufezeichen auf dem Album – und, ja, auch ein Statement für Toleranz und Mitgefühl.

Es gibt viele solcher auf den ersten Blick eher unspektakulärer Ausrufezeichen in der Karriere von Sting, die sonst oft mit Verkaufs- und Zuschauerrekorden ausgeschmückt wird – und mit all den Grammys, die er gewonnen hat. Aber in jenen stillen Momenten scheint er sich in besonderem Maße von seiner Empathie und auch von seiner Neugier leiten zu lassen. So wie auch 1988, als er sich in seinem Song »They Dance Alone« vor jenen chilenischen Frauen verneigte, die um ihre während der Pinochet-Diktatur verschleppten und gefolterten Ehemänner und Söhne trauerten, indem sie mit Fotos der Opfer in ihren Händen tanzten. 1990 spielte er den Song live im Rahmen eines Konzertes für Amnesty International im Estádio Nacional in Chile – jenem Fußballstadion, das Pinochet in den Jahren zuvor in ein Internierungslager verwandelt hatte. Tausende politische Häftlinge waren dort festgehalten und gefoltert worden. Und dann stand Sting an jenem düsteren Ort der Geschichte, sang mit Peter Gabriel und Rubén Blades »They Dance Alone« – unterstützt von zwanzig chilenischen Frauen, die mit Fotos ihrer »verschwundenen« Ehemänner und Söhne zu ihm auf die Bühne kamen.

Es gibt eine Zeile aus einem anderen Lied, die das Bewegende dieser stillen Momente wunderbar in Worte fasst: »You will see light in the darkness, you will make some sense of this« – aus dem Police-Song »Secret Journey«. Das scheint überhaupt eines seiner Leitmotive zu sein – die Dunkelheit auszuleuchten, sich dabei von der Melancholie mitreißen zu lassen – und daraus Songs zu formen, die Millionen Menschen überall auf der Welt mitsingen können.

Wer ist Sting – und wie viele? Wenn man ein paar Stunden lang beobachtet, wie er sich mit den Musikern austauscht, seine Musik zu vermitteln versucht, bekommt man zumindest eine Ahnung davon, was ihn antreibt und wie seine Songs entstehen.

Am 2. Oktober 1951 in Wallsend, einem Vorort der nordenglischen Hafenstadt Newcastle, als Gordon Matthew Sumner geboren, arbeitet er zunächst als Lehrer. In seiner Freizeit spielt er ab 1974 Bass und singt in der Jazzrockband Last Exit. Die Bandmitglieder geben ihm dem Spitznamen Sting (Stachel), weil er immer in einem gelb-schwarz geringelten Sweatshirt zu den Proben erscheint und damit an eine Biene erinnert. 1977 probt er in London erstmals mit dem Schlagzeuger Stewart Copeland und dem Gitarristen Henry Padovani in der neu gegründeten Band The Police. Padovani verlässt die Gruppe schon im August, wird durch Andy Summers ersetzt – der Rest ist Musikgeschichte. Fünf Alben und Welthits wie »Roxanne«, »Message in a Bottle«, »Don’t Stand So Close to Me« oder »Every Breath You Take«, die bis 1984 erscheinen, machen das Trio eine Zeit lang zur erfolgreichsten Rockband der Welt. Doch Sting fühlt sich zunehmend eingeschnürt und beginnt 1985 eine ebenso erfolgreiche Solokarriere. Auf kurzfristige Wiedervereinigungen mit The Police bei Preisverleihungen oder Hochzeiten folgt 2007/2008 schließlich eine weltumspannende Reunion-Tournee, bis heute eine der kommerziell erfolgreichsten Tourneen überhaupt. Doch die Konflikte zwischen Sting und Schlagzeuger Stewart Copeland aus früheren Jahren brechen wieder auf. Auch die akribischen Verträge, die alle Beteiligten zu einem professionell harmonischen Umgang miteinander verpflichten sollten, können die Streithähne oft nur mit Mühe einhegen. Copeland ist, wenn man so will, der größte Antipode im musikalischen Leben von Sting. Ein hyperaktiver Schlagzeuger, der den Bassisten mit seinen unberechenbaren Rhythmen und seiner Schnelligkeit immer wieder vor sich herzutreiben scheint – der ihn aber auf diese Weise auch zu seinen schönsten Songs überhaupt animiert hat: »Message in a Bottle«, »Walking on the Moon« oder »Every Breath You Take«.

Copeland und Sting sind sich im Übrigen einig darin, dass sie sich das Leben gegenseitig oft zur Hölle gemacht haben. Obwohl sie sich menschlich sehr nahestünden, was wiederum auch beide gerne gebetsmühlenartig wiederholen. Sehr schön mitzuerleben sind diese kreativen Scharmützel in der Dokumentation zur Reunion-Tournee, mit dem bezeichnenden Titel Better Than Therapy. Da sehen wir die beiden während der Proben in Vancouver, wie sie sich ständig mit Schimpftiraden eindecken. Mal nehmen sie sich halb im Spaß auf den Arm, dann wird es ernst, und schon schreien sie sich an. Sting lästert über Copelands Stirnbänder, den Klang der Snare Drum und immer wieder: das zu hohe Tempo. Copeland kontert, sein Stil sei eben zu verwirrend für den Bass spielenden Teil der Band, und überhaupt: Er sei der Einzige, der hier richtig arbeite und schwitze – daher das Stirnband. »In dieser Band kann ich jetzt keinen feuern«, beschreibt Sting in der Dokumentation sein Dilemma mit seiner wiedervereinten Band. »Also muss ich argumentieren, versuchen, Kompromisse zu finden. Dabei liebe ich es eigentlich, Kontrolle zu haben, Musik ist für mich dann am besten, wenn sie wie ein Schachspiel funktioniert. Bei The Police ist es immer so, als ob du einen Fußball in die Luft wirfst, und, je nachdem, wo er runterkommt, geht es dann in die eine oder andere Richtung.«

Nach dem Ende der Reunion-Tournee macht Sting allen Interviewern unmissverständlich klar: Nie wieder The Police! Die Songs seiner Ex-Band freilich machen bis heute mehr als die Hälfte seines Konzertprogramms aus. Weil eben all diese in der Hölle der internen Streitereien entstandenen Lieder Klassiker sind – und vielleicht gerade wegen der permanenten Reibereien zwischen Bassist und Schlagzeuger bis heute nicht ihre Spannkraft verloren haben.

Gelegentlich kommt es vor, dass beide auch etwas versöhnlicher mit ihrem Dauerzwist umgehen. So wie zuletzt 2020, als sich Copeland und Sting für die BBC-Reihe Adventures in Music treffen. Sting demonstriert dem Schlagzeuger noch mal auf der akustischen Gitarre, dass er »Roxanne« ja eigentlich im Bossa-Nova-Stil geschrieben habe. Kurze Pause. »Bis du es vermasselt hast«, stichelt Sting, und beide lachen. Und dann spielt er »Roxanne«, so wie die meisten das Lied noch nie gehört haben, als Bossa Nova. Copeland trommelt mit einem Stift auf einer Art Blechschale – erst langsam, sehr dezent, bis er wie wild darauf einschlägt und Sting brüllt: »You are playing it fuckin’ wrong.« Beide lachen. Alles nur Spaß. Oder doch nicht?

So reizvoll die Bossa-Nova-Variante von »Roxanne« auch klingt, man mag sich trotzdem nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Copeland sich nicht mit seinem aggressiven Reggae-Rock-Beat durchgesetzt hätte.

Sting ohne Stewart Copeland – das ist ein anderer. Ein Teamplayer, der andere Stile in sich aufnimmt. Sein Album Duets von 2021 hat das zuletzt eindrucksvoll belegt, eine Sammlung von Kollaborationen mit so unterschiedlichen Musikern wie Eric Clapton, Julio Iglesias, Annie Lennox, Herbie Hancock, Mary J. Blige, Shaggy, Charles Aznavour, Cheb Mami oder Zucchero. Und dabei sind zahlreiche andere spannende Begegnungen auf diesem Sampler noch nicht mal enthalten – Duette mit Sheryl Crow, mit Mark Knopfler, Pearl Jam, Tina Turner, Bono, Lady Gaga, Bruce Springsteen oder Gianna Nannini. Mit Paul Simon und Peter Gabriel ist Sting sogar gemeinsam auf Tournee gegangen. Motto: Sing meinen Song. Auftritt von Sting dem Eklektiker, der sein Ego zurück- und die Lieder des anderen in sich aufnimmt und dem Ganzen mit seiner Stimme, seiner Phrasierung, doch seinen Stempel aufdrückt.

Er ist ein Zuhörer, ein Mittler, der mit jeder dieser Begegnungen zu wachsen scheint – immer auch über sich selbst hinaus. Jüngstes Beispiel: Sein Duett mit dem aus Benin stammenden und in New York lebenden Musiker Shirazee, dem er erlaubte, seinen Hit »Englishman in New York« zu modifizieren und als »African in New York« zu erweitern. Wurde wieder ein Hit.

Zuhören, auf andere zugehen – das ist es auch, was ihn im Mai 2016 in Berlin auszeichnet. Hier ist er nicht von anderen Superstars umgeben, sondern von weitgehend unbekannten Musikern. Er bittet sie in das angrenzende Studio, in einem großen Kreis sitzt man sich gegenüber. Mit dabei sind Stings langjähriger Gitarrist Dominic Miller und sein Perkussionist Rhani Krija. »Wir sind eine kleine Big Band«, flachst Sting – dann geht es los. Sie hören den Originalsong und spielen dazu ihren Part. »Macht euch den Song zu eigen«, ermutigt Sting die anderen. Neuer Anlauf, jetzt klingt es wilder, ungestümer: anschwellende Zither- und Oud-Klänge. Lockerungsübungen. Im Anschluss wird jeder Musiker mit seinem Instrument einzeln aufgenommen. Die anderen schauen und hören vom Mischpult aus zu.

Es war Stings Perkussionist Rhani Krija, der in Marokko geboren wurde und seit 1993 in Deutschland lebt, der den Kontakt zu den syrischen Musikern hergestellt hatte. »Als ich den Song schrieb, kam mir die Idee, dass ich gerade dieses Lied gerne mit syrischen Musikern einspielen wollte, mit Musikern, die nach Deutschland gekommen waren, die hier integriert sind«, sagt Sting.

Einer der Musiker ist Hazem Nassreddine, ein 20-jähriger Kanun-Spieler, Mitglied der Berliner Band Fattouch. Nassreddine studiert Zahnmedizin, er kam 2014 aus Damaskus nach Deutschland, mit einem Studentenvisum. Als sich der Krieg verschärfte, beantragte er Asyl, seit 2016 hat er einen Duldungsstatus für die nächsten dreieinhalb Jahre. Sein Vater und seine Schwester leben zum Zeitpunkt der Session immer noch in Damaskus – zurzeit sei es kaum möglich, dass sie nach Deutschland kämen, sagt er, seine Mutter und seine zwei anderen Schwestern leben bereits hier. Hazem Nassreddine hofft, sein Zahnmedizinstudium fortsetzen zu können, die dafür nötige Deutschprüfung hat er gemacht.

Er lernte gerade für die Prüfung, als Rhani Krija ihn ansprach, ob er bei der Session in Berlin mitmachen wolle. »Ich dachte, ich träume«, sagt er und lacht. Er blickt durch die große Scheibe des Mischraums ins Studio, wo gerade einer seiner Kollegen spielt, während Sting ihm vom Pult aus zuschaut. »Das denke ich auch jetzt noch. Ich meine, ich habe gerade eben mit Sting zusammengespielt. Ich warte immer noch darauf, dass ich aufwache.«

Sting selbst hat schon früher orientalische Klänge mit westlichem Pop vermischt. 1999 nahm er mit dem franko-algerischen Raï-Musiker Cheb Mami den Song »Desert Rose« auf – ein weltweiter Hit. Experimente aus einer unbeschwerteren Zeit. Also lange bevor es Debatten über IS-Kämpfer gab, die als Flüchtlinge getarnt nach Europa kommen könnten, um hier Anschläge zu verüben. So wie zwei der Attentäter, die sich bei den Terroranschlägen von Paris 2015 vor dem Stade de France in die Luft sprengten. Hundertdreißig Menschen wurden bei den zeitgleich an mehreren Stellen der Stadt verübten Anschlägen ermordet. Neunzig Zuschauer starben bei einem Konzert der US-Band Eagles of Death Metal im Club Bataclan, als dort drei Terroristen mit Sturmgewehren um sich schossen und Handgranaten warfen.

Wenige Monate später sprengt sich in Deutschland ein syrischer Flüchtling vor einem Musikfestival in Ansbach in die Luft und verletzt fünfzehn Menschen. Seitdem sind die Sicherheitskontrollen bei vielen Konzerten in Deutschland, zeitweise auch bei jenen von Sting, verschärft worden.

Im November 2016 wird Sting den Bataclan-Club in Paris mit einem Konzert wiedereröffnen. Ein Jahr war der Saal geschlossen. Auf eine Gage verzichtet Sting. Die Ticketeinnahmen kommen den Opfern des Anschlags zugute. Man hat auch französische Stars gefragt, die jedoch abgelehnt haben, weil ihnen die Last, an diesem Ort zu spielen, zu groß ist.

Das Konzert im Bataclan beginnt Sting mit einer Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer. »Heute Abend haben wir zwei Aufgaben in Einklang zu bringen: Jener zu gedenken, die ihr Leben bei dem Anschlag verloren haben, und das Leben und die Musik an diesem historischen Ort zu feiern«, sagt er, auf Französisch, ans Publikum gerichtet, darunter auch viele Angehörige der Opfer. Früher wurde er wegen solcher Auftritte in schöner Regelmäßigkeit als »Gutmensch aus Newcastle« oder als »prätentiös« gescholten. Heute nimmt man seine Worte als Ausdruck einer Gratwanderung: Empathie und Offenheit leben – und gleichermaßen die reale Bedrohung nicht herunterspielen.

»Wir dürfen nie vergessen, was in Paris passiert ist. Aber wir können nicht zulassen, dass dieser Wahnsinn die Musik verstummen lässt, dass er die Art, wie wir unser Leben führen, stoppt. Das wäre totaler Nihilismus. Unser Job als Künstler ist es, weiterhin das zu machen, was wir immer machen – aufzutreten, uns auszutauschen mit anderen –, und unser Leben zu leben. In Freiheit«, sagt Sting, als wir uns in einer Aufnahmepause in dem Berliner Studio unterhalten. »Ich finde es auch vor diesem Hintergrund wichtig, mich hier mit meinen syrischen Kollegen zu unterhalten, mir ihre Geschichten anzuhören. Sie sind alle sehr gut ausgebildet, sehr versierte Musiker. Und sie haben faszinierende Geschichten zu erzählen.«

Im Studio hört Sting aufmerksam zu, beobachtet und lobt die Musiker: »fantastic«, »wonderful« oder gar: »completely wonderful«. Dann hat Sängerin Razan Nassreddine, die Schwester von Hazem, ihren Auftritt. Mit ihrer glasklaren Stimme umgarnt sie den Hauptgesang von Sting, der vom Band eingespielt wird. Aber irgendwas in der Tonlage, der Phrasierung scheint nicht so zu klingen, wie es sollte. Auch nach mehrmaligen Versuchen nicht.

Unter den Musikern setzt Gemurmel ein. Sting springt kurzerhand von seinem Sitz am Mischpult auf, geht ins Studio und beruhigt die Sängerin: »Don’t you worry about it.« Und dann singen sie zusammen, viele Male, er nur unterstützend, im Hintergrund. Die anderen draußen applaudieren, erleichtert. »Wonderful«, sagt Sting, ganz der Elder Statesman des Rock. In diesem Moment ist es schwer vorstellbar, dass es in seiner Zeit bei The Police wegen musikalischer Differenzen öfter zu Prügeleien, sogar zu angebrochenen Rippen kam.

Nach vier Stunden konzentrierter Arbeit gibt es eine Kaffee-und-Kuchen-Pause. Sting unterhält sich mit den Musikern, fragt sie nach ihrem Leben und immer wieder nach ihrer Musik. Und erzählt ihnen von seiner eigenen Reise nach Damaskus, sechs, sieben Jahre bevor der Krieg begann.

Schon kurios, dass Sting für die Aufnahmen das Emil-Berliner-Studio ausgewählt hat, im Gebäude der legendären Hansa Studios, das einst direkt an der Berliner Mauer lag. In Zeiten, da in Europa und den USA darüber debattiert wird, ob neue Mauern und Zäune errichtet werden müssten, um Flüchtlinge abzuwehren – nimmt er mit Flüchtlingen einen Song auf, an jener Stelle, wo die Mauer überwunden wurde. Er lacht, als ich ihn darauf anspreche. »Ja, aber es war nicht meine Absicht, die Session als eine Art politischen Akt zu interpretieren. Es schien einfach passend, weil Rhani diese in Berlin ansässigen Musiker kannte. Wobei, es stimmt schon, die Hansa Studios sind dafür ein sehr passender, bedeutender Ort. Und Deutschland hat mehr Flüchtlinge aufgenommen als andere Länder – das ging auf Angela Merkels Entscheidung zurück. Ich fand das wunderbar«, sagt er, »mein Eindruck ist allerdings, dass diese Flüchtlingskrise nicht plötzlich wieder verschwinden wird. Denn Migration wird von Armut und Krieg angetrieben. Und ich bin mir sicher, dass wegen des globalen Klimawandels künftig noch mehr Menschen ihre Heimat verlassen werden, um in anderen Ländern Sicherheit zu finden.« Sein Song »Inshallah« biete keinerlei politische Lösungen an, er selbst habe auch keine, fügt er noch hinzu. »Was ich habe, ist Empathie und die Sensibilität, mich in die Lage eines Vaters hineinzuversetzen, der sich aus großer Not heraus mit seinen Kindern in ein Boot setzt und flüchtet. Neue Mauern zu bauen, würde daran nichts ändern. Wir müssen dieses Problem angehen, wir müssen uns aber auch unsere Fähigkeit zur Empathie bewahren. Vor allem müssen wir eine gemeinsame Sprache sprechen – in der Art und Weise, wie es den syrischen Musikern und mir in Berlin gelungen ist. In der Musik funktioniert so was. Aber mir ist klar, dass diese Session, dieser Song, nur eine schlichte Geste ist. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, dass sie eine große Bedeutung hätte.«

Am Nachmittag kann jeder den »Inshallah«-Refrain auswendig, den Text des Songs auch. Ein letztes Mal versammeln sich alle im Studio. Auch für diesen Moment hat Sting sich etwas zurechtgelegt. »Überlegt bitte mal, wovor ihr heute am meisten zurückgeschreckt seid, was ihr euch nicht getraut habt – und dann spielt ihr jetzt genau das«, sagt er, jetzt wieder in der Rolle des Lehrers. Oder des Fußballtrainers, der er ja auch mal war, allerdings einer, der nicht nur vom Spielfeldrand aus Anweisungen gibt, sondern selbst mit aufläuft. Und dann hebt seine kleine Big Band kollektiv ab, steigert sich in rauschhaftes Spiel.

Als sie fertig sind, applaudiert er ihnen leise: »Thank you everybody, shukran.« Die anderen fangen spontan noch mal zu spielen an, nicht seinen Song, sie improvisieren einfach. Pure Spielfreude. Der Weltstar in der Mitte wirkt überwältigt, tanzt mit, klatscht in die Hände. Dann ist endgültig Schluss. Es gibt ein Gruppenbild und viele Selfies mit Sting. Umarmungen.

Nachdem alle anderen gegangen sind, sitzen Sting und ich noch einen Moment alleine in dem nun leeren Studio. Er fährt sich noch mal mit der Hand über den Bart. Hat er etwas gelernt an diesem Tag? »Wir hatten Spaß. Ich hatte gehofft, dass ich Klänge entdecken würde, die ich selbst nicht hätte komponieren könnte. Ich bekam viel mehr, als ich mir habe vorstellen können«, sagt er. »Die Musiker haben genau jene Gefühle wiedergegeben, die ich in dem Song ausdrücken wollte. Das hat mich sehr bewegt. Es war ein großartiger Tag. Sie haben mich zum Weinen gebracht.«

Würdigungen zum siebzigsten Geburtstag 2021

»Der letzte Vertreter seiner Ära. Götterdämmerung.«

Ein Gespräch mit Frank Schätzing

In seinen Büchern ist Frank Schätzing Experte für Ausnahmezustände und Katastrophen, die er an den unterschiedlichsten Orten über die Menschheit hereinbrechen lässt. In dem 1000-Seiten Wälzer Der Schwarm von 2004 schildert er, wie das Meer gegen den Menschen zurückschlägt, in Limit (2009) tobt ein Kampf um Ressourcen auf dem Mond, in Die Tyrannei des Schmetterlings (2018) warnt er vor den Gefahren künstlicher Intelligenz und lässt im Forschungslabor eines High-Tech-Konzerns die Zeit selbst aus den Fugen geraten. Schätzing hat mehr als nur ein bisschen Lust am Untergang. Nur die wenigsten wissen, dass der Kölner Bestsellerautor schon viel länger Musik macht, als dass er schreibt. Mit fünfzehn spielte er in ersten Schülerbands – sein Traum, Berufsmusiker zu werden, hat sich nicht erfüllt, aber er ist der Musik immer verbunden geblieben. Schätzing hat Soundtracks für Hörspiele, das Fernsehen oder für seine Multimedia-Buch-Lesungen komponiert. 2019 schließlich erschien sein erstes Album Taxi Galaxi, auf dem seine Liebe zu David Bowie durchscheint. Der andere Musiker, der ihn über die Jahrzehnte hinweg ebenso irritiert wie fasziniert hat, ist Sting.

Herr Schätzing, in Ihrem Science-Fiction-Thriller Limit haben Sie den Kampf um Ressourcen auf den Mond verlegt. Nur mal angenommen, der Roman würde verfilmt, würden Sie sich darum bemühen, den Song »Walking on the Moon« für den Abspann und den Soundtrack zu bekommen?

Na klar. Es gibt zwei Songs, die unbedingt in diesen Film gehören, sollte es ihn je geben: Der eine ist »Walking on the Moon«, der andere natürlich »Space Oddity« von David Bowie.

Auf die Idee zu diesem Song kam Sting Ende der Siebziger in München, als er dort mal etwas angetrunken durch sein Hotelzimmer wankte und dabei »Walking round my room« murmelte. John Coltranes »Giant Steps« soll ihn ebenso dazu inspiriert haben wie Neil Armstrongs erste Schritte auf dem Mond. Entsteht aus so einem Referenzsystem Pop für Anspruchsvolle?

Ich glaube nicht, dass Sting sich je Gedanken darüber gemacht hat, Ansprüche zu befriedigen. In den Siebzigern, als ich in meinen ersten Bands spielte, kam der Begriff »Pop für Abiturienten« auf – gemeint war Musik für Leute mit mehr als zehn Hirnzellen. Die wirklich guten Art- und Progressive Rocker haben nie versucht, anspruchsvoll zu sein, die konnten gar nicht anders. Bei Sting, soweit ich es beobachtet habe, fand eine stetige, natürliche Weiterentwicklung statt. Er ließ einfach zu, was an Ideen kam.

Sting ist deshalb oft als »thinking fan’s rock star« mit sanftem Spott bedacht worden. Ist das heute, nachdem er mehr als fünfundvierzig Jahre im Geschäft ist, eher eine Auszeichnung als ein Makel?

Nach fünfundvierzig Jahren ist man in der Regel sakrosankt. Wenn sogar der Rolling Stone wohlwollende Worte über Phil Collins absondert, immerhin des Musikkritikers liebstes Hassobjekt, ist das nur zur Hälfte eine späte Würdigung, zur anderen Hälfte schlicht Respekt vor der Siebzig und dem Krückstock, mit dem der arme Phil heute auf die Bühne kommen muss. In dem Alter bist du jenseits aller Häme. Den etablierten Musikmagazinen war Sting spätestens seit … Nothing Like the Sun suspekt. Oft stand er unter Kitschverdacht, manchmal zu Recht. Eines aber konnte man ihm nie absprechen – diese unfassbare Kreativität und Virtuosität. Und seine Aufrichtigkeit.