Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

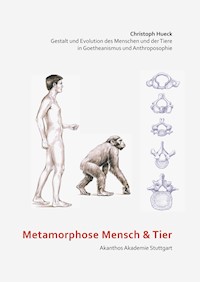

Eine dritte Sichtweise zwischen Darwinismus und Kreationismus, die die wissenschaftlichen Fakten ernst nimmt, die Evolution aber als sinnvolles und zielgerichtetes Gesamtgeschehen begreift. Eine künstlerisch vertiefte Anschauung des Menschen und der Tiere zeigt, dass das Urbild der Tiere in der menschlichen Gestalt erscheint. "... dass es ein Unterschied sei zwischen Sehen und Sehen, dass die Geistes-Augen mit den Augen des Leibes in stetem, lebendigen Bunde zu wirken haben, weil man sonst in Gefahr gerät, zu sehen und doch vorbeizusehen." (Goethe)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 101

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALT

Einführung und Hintergrund

Methodische Grundlagen: Lesen im Buch der Natur

Metamorphose - die Formkraft des Lebendigen

Die Dreigliederung der menschlichen Gestalt

Der aufrechte Gang und der Unterschied von Mensch und Tier

Der Mensch als Urform der Tiere

Vier Betrachtungsweisen des Verhältnisses von Mensch und Tier

Entwicklung und Evolution des Menschen

Der Mensch als Ursprung, Mitte und Ziel - Rudolf Steiners Auffassung der Evolution

Ähnliche Ansichten bei anderen Denkern

Nachwort

Katalog der Ausstellung Metamorphose Mensch & Tier

Anmerkungen und Literatur

»Feierlich sollte es stimmen, ein Geistiges

mit physischen Sinnen in der physischen Welt

als Menschengestalt wahrzunehmen.«

Rudolf Steiner

»Betrachten wir aber alle Gestalten, besonders die organischen, so finden wir, dass nirgend ein Bestehendes, nirgend ein Ruhendes, ein Abgeschlossenes vorkommt, sondern dass vielmehr alles in einer steten Bewegung schwanke. Das Gebildete wird sogleich wieder umgebildet, und wir haben uns, wenn wir einigermaßen zum lebendigen Anschaun der Natur gelangen wollen, selbst so beweglich und bildsam zu erhalten, nach dem Beispiele mit dem sie uns vorgeht.«

»Alle Glieder bilden sich aus nach ew´gen Gesetzen, und die seltenste Form bewahrt im Geheimen das Urbild.«

Johann Wolfgang von Goethe

»So geht aus dem Kampfe der Natur, aus Hunger und Tod unmittelbar die Lösung des höchsten Problems hervor, das wir zu fassen vermögen, die Erzeugung immer höherer und vollkommenerer Tiere. Es ist wahrlich eine großartige Ansicht, dass der Schöpfer den Keim alles Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder nur einer einzigen Form eingehaucht hat, und dass, während unser Planet den strengsten Gesetzen der Schwerkraft folgend sich im Kreise schwingt, aus so einfachem Anfange sich eine endlose Reihe der schönsten und wundervollsten Formen entwickelt hat und noch immer entwickelt.«

Charles Darwin

»In demjenigen, was die darwinistische Kultur gegeben hat, liegt die Gesamttat des Menschengeistes. Darinnen hat er gewaltet, wie unser Ich in dem kindlichen Organismus waltet. Studiert hat der Darwinismus in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts und bis in unsere Tage herein, ohne dass er es wusste, die Gottestaten des Menschengeistes. So ist durch den Darwinismus ein Großes, ein Gewaltiges vorbereitet, das nur missverstanden wird, das so genommen wird, als wenn es aus sich selber wirksam ist, während es der Plan ist, den der schaffende göttliche Geist auf seinem Wege zur Menschheit hin befolgt hat.«

Rudolf Steiner

EINFÜHRUNG UND HINTERGRUND

Viele Menschen suchen heute ein ganzheitliches und spirituelles Verständnis der Natur. Dazu gehört auch ein tieferes Verständnis der Evolution. Wie und warum sind der Mensch und die Tiere entstanden und so geworden, wie sie sind? Für darwinistisch denkende Naturwissenschaftler sind sie überlebenstaugliche Zufallserscheinungen, die ebenso gut auch nicht hätten entstehen können. Warum die Evolution nicht auf einer früheren Stufe stehengeblieben ist, muss für diese Auffassung ein Rätsel bleiben.

Das Christentum sieht im Menschen ein Abbild Gottes und gibt der menschlichen Gestalt damit eine hohe Würde, doch kann es ihre Entwicklung nicht genauer erklären. Warum hat der Schöpfer allmähliche Übergänge, z.B. zwischen Fischen und Landtieren, Reptilien und Säugern, Dinosauriern und Vögeln geschaffen? Warum sind die meisten jemals existierenden Arten wieder ausgestorben? Warum lief der Mensch schon auf zwei Beinen, lange bevor er ein menschliches Antlitz und Gehirn hatte? Die christliche Antwort kann immer nur heißen: Weil es dem Herrn so gefiel. Das hat aber ungefähr denselben Erklärungswert wie der darwinistische Zufall.

Der Gläubige hat einen Grund für sein Dasein, aber er weiß nicht wie er entstanden ist; der Darwinist weiß wie, aber er weiß nicht warum er existiert. Der Darwinismus ist wissenschaftlicher, der Glaube gesünder, aber letztlich kann weder die eine noch die andere Ansicht vollständig befriedigen.

Fragen nach der konkreten Gestaltung der Lebewesen können weder vom Darwinismus noch vom christlichen Glauben beantwortet werden. Warum hat der Mensch fünf Finger und nicht vier oder sechs? Warum nicht hinten am Kopf noch ein drittes Auge? Warum haben wir keinen Schwanz wie die meisten Affen und anderen Wirbeltiere? Ist das alles bloß zufällig so und hätte auch ganz anders werden können?

Ist denn nicht der Mensch die herrlichste Form, die die Natur hervorgebracht hat, der höchste Tempel, in dem der selbstbewusste Geist wohnen kann? Wäre es daher nicht wert, tiefer nachzuforschen, um zu verstehen, warum wir so sind, wie wir sind?

Kann man aber heute überhaupt noch von einer besonderen Würde des Menschen sprechen, die ihn gegenüber den Tieren auszeichnet? Verhält er sich nicht wie der große Ausbeuter und Zerstörer der Natur, eine katastrophale Fehlkonstruktion der Evolution? Müssen wir nicht vor allem unsere Selbstverherrlichung als ›Krone der Schöpfung‹ überwinden und ein demütiges Mitgefühl für die Fähigkeiten und das Leiden der Tiere entwickeln? Viele Menschen finden heute im Buddhismus eine entsprechende spirituelle und zugleich ökologisch orientierte Weltanschauung. Doch auch für den Buddhismus spielt die Frage nach der Gestalt und Evolution des Menschen und der Tiere keine wesentliche Rolle.

Schon vor Darwin entstand eine Auffassung, die die naturwissenschaftlichen Fakten ernst nimmt und dennoch zu einem tieferen Verständnis der Evolution vorzudringen vermag. Es ist die von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) entwickelte Metamorphosenlehre und die von Goethes Freund Johann Gottfried Herder (1744-1803) vertretene Auffassung über den Menschen als eines Mittelgeschöpfes oder Urbildes der Tiere, die später von Rudolf Steiner (1861-1925) erläutert und maßgeblich erweitert wurden. Diese Anschauungen führen zu einem alternativen Verständnis der Evolution, das auch bei anderen Forschern zu finden ist. In ihrer Perspektive erweist sich der Mensch als das Ur-Wesen, das von Anfang an geistig vorhanden gewesen und nach der langen Evolution der Tiere schließlich in physischer Gestalt erschienen ist. Die Tiere erscheinen für diese Auffassung einerseits als spezialisierte Absonderungen aus dem universell veranlagten Menschenwesen, andererseits aber auch als seine biologischen Vorfahren. Gerade weil der Mensch einfacher und urbildlicher als die Tiere gestaltet ist, weil er weniger spezialisiert ist, ist er weniger eng mit der Natur verwoben, und diese Trennung gibt ihm die Möglichkeit, sehr viel bewusster als die Tiere zu werden. Im Verlauf seiner Evolution hat er sich aus den ökologischen Zusammenhängen immer weiter gelöst und steht heute vor der drängenden Aufgabe, seiner Verantwortung für die Natur in voller Bewusstheit gerecht zu werden.

Diese Auffassung Goethes, Herders, Steiners und anderer ist zugleich empirisch und ganzheitlich. Sie berücksichtigt außer den naturwissenschaftlichen Fakten auch den wissenschaftlichen Beobachter und seinen Erkenntnisprozess. Sie ist sich bewusst, dass es nicht um die Evolution an sich, sondern um das Wissen von der Evolution geht, und dass Wissen ohne einen Wissenden nicht möglich ist. Nur der Mensch kann die Evolution erkennen. Er muss sich also selbst verstehen, wenn seine Erkenntnisse auf sicherem Boden stehen sollen.1

Praktisch geht die Auffassung Goethes, Herders und Steiners allerdings über das gewöhnliche naturwissenschaftliche Verfahren hinaus. Ihre Methode kann jedoch ebenso klar wie die der Naturwissenschaft beschrieben und angewandt werden, wenn sie auch einiger Schulung und Übung bedarf. Sie schließt an Goethes Metamorphosenlehre an und zeichnet sich durch ein bewegliches, anschauendes, ja künstlerisch zu nennendes Denken aus, das sich mit den Naturphänomenen innerlich verbindet und sie im Nachschaffen tiefer und wesentlicher erlebt. Obwohl Goethe diese Methode an der Betrachtung von Pflanzen und Tieren entwickelte, eignet sie sich für Naturforschung im Allgemeinen und wurde in den unterschiedlichsten Bereichen der Naturwissenschaft - von der Physik bis zur Astronomie, von der Geologie und Paläontologie bis zur Chemie, von der Morphologie bis zur molekularen Biologie, etc. - angewandt.2

Schließlich lässt diese Auffassung den Menschen nicht in einem bloß materiellen, zur Sinnlosigkeit entzauberten Kosmos zurück, noch wiegt sie ihn in einer scheinbaren Schöpfungsgewissheit. Sie gibt ihm stattdessen ein tiefes und zugleich empirisch gesichertes, das heißt erlebbares Verständnis seiner Sonderstellung und -aufgabe in der Welt. Sie stellt damit einen Weg von der Naturwissenschaft über die Naturphilosophie zur Naturweisheit, von der Anthropologie zur Anthroposophie, der modernen Weisheit vom Menschen, dar.

I. METHODISCHE GRUNDLAGEN: LESEN IM BUCH DER NATUR

Der Darwinismus betrachtet die Lebewesen als Ergebnisse von zufälligen erblichen Veränderungen sowie der natürlichen Selektion von Organismen, die sich am häufigsten unter bestimmten Umgebungsbedingungen fortpflanzen. Die Organe werden nicht nach ihrer Form, sondern nach ihrer Nützlichkeit für das Überleben beurteilt. Die Formen dienen lediglich der Klassifikation der Organismen in einem natürlichen System, das ihre Verwandtschaftsverhältnisse und gemeinsame Abstammung wiedergibt.

Die goetheanistisch-anthroposophische Anschauung versucht, die Erscheinungen der Natur nicht nur äußerlich zu betrachten, sondern sie wie eine Schrift ›lesen‹ zu lernen. Wie man den Sinn eines Textes aus dem Zusammenhang der Worte und Sätze erkennt, so lassen sich die Formen der Natur so zusammenstellen, dass sie durch ihren Zusammenhang gleichsam ›sprechend‹ werden. Die Methode besteht im Wesentlichen aus vier Schritten:

genaue Betrachtung und Beschreibung der Phänomene;

Vergleichen und Ordnen der Phänomene in Reihen, die es erlauben, ihre Zusammenhänge

als Verwandlungen

nachzuvollziehen;

empathisch-verstehendes Miterleben der Phänomene als Ausdruck eines inneren Seelischen oder Geistigen;

Frage nach dem Begriff, Prinzip oder Wesen, das den Erscheinungen zugrunde liegt.

Die Gestalten werden also nach den Gesichtspunkten der Form, der Metamorphose, des Ausdrucks und der Urbildlichkeit betrachtet.

»Man muss bei der Betrachtung der Dinge ein Äußeres und ein Inneres unterscheiden: die Zeichen und ihren Sinn oder die Erscheinung und das Wesen, das mit dieser Erscheinung verbunden ist. Das Verstehen bezieht sich auf den Sinn und das Wesen, das den äußeren Tatsachen zugrunde liegt. Das ist wie bei einer Geste oder einer Physiognomie: Da offenbart sich das Innere unmittelbar im Äußeren. Man muss sich in die Tatsachen hineinversetzen, man muss sie innerlich mitleben und geistig nachschaffen.«3

Ernst-Michael Kranich

Abb. 1. Verschiedene Schädel von Mensch und Affen.

Am Beispiel der Schädel des Menschen und der Menschenaffen lässt sich das gut zeigen. Zunächst betrachte man die einzelnen Formen (Abb. 1). Man beobachte ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede und verdeutliche sich, was es heißt, keinen durchdringenden Zusammenhang zu erkennen. Dann ordne man sie - zunächst rein der Form nach - wie in Abb. 2. Nimmt man nun die entsprechenden Begriffe dazu, so ergibt sich: In der oberen Reihe stehen Schädel des Menschen, in der mittleren des Schimpansen, unten des Orang-Utans; links embryonale, in der Mitte kindliche und rechts erwachsene. Man erhält zwei Metamorphose-Reihen, die der individuellen Entwicklung und der Stammesgeschichte entsprechen. Denn die Vorfahren des Orang-Utans sind phylogenetisch älter als die des Schimpansen und diese wiederum als die des heutigen Menschen. Die Evolutionslinie, die zum Orang-Utan führte, hat sich viel früher von der menschlichen Linie abgespalten (vor 15-16 Mio. Jahren) als die Linie, die zum Schimpansen führt (vor 6-7 Mio. Jahren).1

Nun beobachte man die Entwicklungstendenzen, wie sich einerseits der Schädel vergrößert, und sich anderseits das Verhältnis von Gehirn- und Gesichtsschädel verändert. i4

Schließlich kann man sich fragen: Welche Kräfte bewirken das Auswachsen der Kieferregion? Was hat im Verlauf der Evolution dazu geführt, dass beim Menschen der Kiefer nicht mehr nach vorne wächst? Eine Antwort lässt sich durch inneres Miterleben der Formgestaltungen finden, womit wir uns im dritten Schritt der goetheanistisch-anthroposophischenen Methode befinden. Wie würde ich mich selbst fühlen, erleben, wenn ich einen Schädel wie ein Orang-Utan hätte? Eine vertiefte und wiederholte Beschäftigung mit dieser Frage führt dazu, zu erkennen: Die Kräfte, die den Kiefer nach vorne treiben, haben mit dem Begehren nach Nahrung zu tun; die Schnauze erscheint wie eine formgewordene, ›verkörperte‹ Begierde. Die Tendenz, sich mit dem vorderen Körperende der Erde zuzuwenden, zeigt sich auch in der ganzen Gestalt der Tiere.

Abb. 2. Schädel von Mensch, Schimpanse und Orang-Utan nach Form, Alter und Verwandtschaft geordnet.

Welche Kraft hat also die Zurückhaltung des Kieferwachstums bewirkt? Es ist die Aufrichtung, die zu einer Trennung des vorderen Körperendes vom direkten Kontakt mit der Erde geführt hat.

Das so Gefundene lässt sich durch weitere Gesichtspunkte ergänzen. Beim Orang-Utan und Schimpansen ist der Gehirnschädel von einer massigen Kiefermuskulatur umhüllt, die bis zum Knochenkamm in der Schädelmitte hinaufreicht. Beim Menschen weitet er sich und verdrängt den Muskelansatz an die Schläfen. Weil der Kopf aus dem unmittelbaren Kontakt mit der Erde herausgehoben wurde, konnte sich der Gehirnschädel erst zu seiner heutigen Größe aufwölben.

Während die Tiere mit ihrer Kopfregion eng mit der irdischen Umgebung verwoben sind, bildete der Mensch durch seine Gegenüberstellung zur Welt ein reflektierendes Bewusstsein aus.