6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Am 9. März 2022 wurde der jüdische Schriftsteller und Journalist Peter Finkelgruen 80 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums gehe ich mit einzelnen Lebens-Studien auf die Familiengeschichte Finkelgruens ein, die aufs Engste mit der jüngeren deutschen Geschichte verwoben ist. Finkelgruen hat sich sein Leben lang eingesetzt: Er hat recherchiert und publiziert, damit Nazi-Unrecht benannt, aufgeklärt und in Prozessen geklärt werden konnte: Er trat für die Rehabilitierung der Edelweißpiraten ebenso ein, wie für die Strafverfolgung von Nazi-Verbrechern, wie dem SS-Mörder Anton Malloth. Dieses Buch beleuchtet in sechs Studien, mit zahlreichen Materialien und Briefen, die Familiengeschichte und die Lebensstationen von Peter Finkelgruen während und nach dem zweiten Weltkrieg.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Wir bedanken uns bei der Bezirksvertretung Köln-Lindenthal für die freundliche Unterstützung dieser Publikation.

Inhaltsverzeichnis

Teil eins: Die Fallstudien

Vorwort von Dr. Roland Kauf hold

Vorwort von Peter Finkelgruen

Neuanfang in Freiburg (1959)

Der Fall Irmtrud Finkelgruen (1971–1974)

Terrorfahndung: Köln, Herbst 1977

Ralph Giordano und der Ochsenfrosch (1994)

Himmlers Tochter und die »Stille Hilfe« (1988)

Der Mörder und seine Schutzengel: Anton Malloth (1989–2002)

Teil 2: Materialien und Texte

»Take it easy and lots of love« – Briefe 1937–1952

Peter Finkelgruen: Der Ochsenfrosch – eine ungehaltene Rede

Gertrud Seehaus: Neun mutig gelebte Jahrzehnte

Teil eins: Die Fallstudien

Peter Finkelgruen wird 80: Ein Vorwort von Dr. Roland Kauf hold

»Der Gedanke, es nicht zu tun, überfällt mich immer wieder. Mich nicht darauf einzulassen. Mir zu sagen, damit hast du nichts zu tun. Mich zu verkriechen. Mein Wissen zu verbannen. Das Stück herauszuschneiden, in dem der Film – wie ein Mensch in auf einem alten Mann herumtrampelt – immer wieder abläuft. (. . . ) Dachte er an seine Kinder? An Dora, die mit der zionistischen Jugend nach Palästina gegangen war?«1

Peter Finkelgruen über seinen ermordeten Großvater Martin.

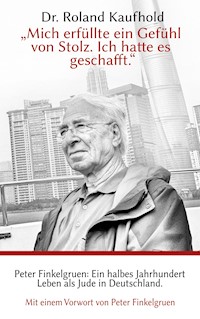

Peter Finkelgruen in Shanghai 2015, Foto: David Seehaus-Finkelgruen.

Am 9. März 2022 wurde der jüdische Schriftsteller und Journalist Peter Finkelgruen 80 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums gehe ich mit einzelnen Lebens-Studien auf die Familiengeschichte Finkelgruens ein, die aufs Engste mit der jüngeren deutschen Geschichte verwoben ist. Peter Finkelgruen, geboren in Shanghai, überlebte die Nazi-Verfolgung, wuchs in Prag und Haifa auf. Dann wurde er zum »Rückkehrer«: 1959, mit 17 Jahren, kam er mit seiner Großmutter Anna nach Deutschland. Damit war Finkelgruen eine absolute Ausnahme.

Deutschland war für ihn ein absolut fremdes, angsteinflößendes Naziland. Ein Land, das seine aus Bamberg stammende Familie ausgestoßen, beraubt und zum größten Teil ermordet hatte. Weil sie Juden waren. Finkelgruens Vater Hans Leo Finkelgrün, ein Jurist und hoch gebildeter Sprachkünstler, hatte auf höchst abenteuerlichen Wegen in dem einzigen Ort der Welt Zuflucht gefunden, der Juden Ende der 1930er Jahre noch offenstand: Shanghai.

Die Fluchtstationen der Familie Finkelgrün

»Jeder floh in eine andere Richtung. Jeder floh zu dem Zeitpunkt, den er für richtig hielt. Die Flucht meines Vaters hatte sehr früh begonnen.« Peter Finkelgruen in: Haus Deutschland (1992)

Peter Finkelgruens am 5. Mai 1876 in Berlin geborener Großvater Martin Finkelgrün betrieb bis 1935 in Bamberg das Textilwarengeschäft »S. Levy & Co.« Nach der Zwangsversteigerung seines Geschäfts zog der Kaufmann von Bamberg nach Berlin. Sein am 25. Mai 1908 in Bamberg geborener Sohn Hans Leo lebte im September 1937 in Bamberg, am 3. Oktober 1937 in Berlin, am 14. August 1938 in Piešťany (Slowakei) und ab dem 22. September 1938 in Prag. Im Juni 1938 hatte sich Hans »illegal« in Paris aufgehalten, in seinem Pass finden sich keine Einreisestempel. Er suchte verzweifelt nach Fluchtmöglichkeiten. Dabei wurde er von einem Nazi-Spitzel denunziert: Am 11. Juni 1938 wurde in der Konsularabteilung der deutschen Botschaft in Paris ein Bericht über den jüdischen Flüchtling Hans Finkelgrün verfasst: Dieser habe in Paris »Emigranten- und deutschfeindliche Zeitungen« gelesen und Deutschland bereits verlassen. Er wolle eine Arierin aus Bamberg heiraten.

Im September 1938 war Hans jüngere, am 20. August 1913 geborene Schwester Dora Fanny Finkelgrün nach Abschluss ihrer Hachschara auf der Löhnberger Hütte (Hessen) mit ihrem späteren Ehemann Gerhard Schaal nach Palästina emigriert.2 Doras Vater Martin sah diesen Entschluss anfangs mit Skepsis.

Ab September 1938 leben Hans und Esti in Prag. Ihr gemeinsamer jüdischer Jugendfreund Herbert Ashe flüchtet im selben Jahr von Bamberg nach New York. Über ein Jahrzehnt lang war Ashe der nahezu einzige Brief kontakt von Hans und Esti in die Welt, insbesondere während ihres Überlebenskampfes in Shanghai. Ashe unterstützte Hans und Esti regelmäßig moralisch durch Briefe, aber auch mit Medikamenten, Geld und Lebensmitteln. Sein Versuch, mit ihrem winzigen Laden in Shanghai von den USA aus in eine Geschäftsbeziehung zu treten, misslang.

Am 3. Oktober 1938 verkündete Hitler, dass die Tschechoslowakei nicht mehr als eigenständiger Staat existiere. Ende 1938 oder Anfang 1939 flohen Martin Finkelgrün und Anna Bartl von Karlsbad nach Prag.

Am 27. Februar 1939 heiratete der Jurist Hans Esti in Prag. Die Chancen einer gemeinsamen Ausreise wurden hierdurch erhöht. Auf der vom Berliner Standesamt beglaubigten Heiratsurkunde prangte ein mit Hakenkreuz verzierter Stempel. Nach dem »Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre« war der »Arierin« Esti – Ernestine Marie Bartl (geb. 1. Juli 1913 in Karwin) –, die eine tschechoslowakische Staatsangehörigkeit besaß, eigentlich die Heirat mit einem Juden untersagt. Der Jurist Hans Finkelgrün erkannte die Gesetzeslücke: Wegen Estis Passes galt das Nazi-Ariergesetz für sie nicht.

Am 15. März 1939 marschierten die Deutschen in Prag ein.

Nach der Besetzung Prags im März 1939 suchten auch Hans und Esti verzweifelt nach Fluchtwegen aus Prag. Hans entwickelte immer neue Fluchtpläne. Als alle Fluchtpläne in Richtung Westen scheiterten, hörte er von einem Zufluchtsort im Osten: Shanghai. Die letzte Chance, der Ermordung zu entgehen. Hans beschloss, sich von Prag aus über Moskau und Tokyo nach Shanghai durchzuschlagen. Den gefährlichen Fluchtweg wollte er allein unternehmen. Nach seiner Ankunft in Shanghai wollte er Esti nachholen.

Am18. Februar 1940 verließ Hans Prag, am6. März war er in Moskau, am 24. April in Tokyo, am 21. Mai 1940 erreichte er Shanghai. Ein halbes Jahr später, am 27. November 1940, gelang auch Esti die Flucht nach Shanghai. Die Hoffnung auf eine Zukunft in Shanghai ist in den Briefen von Esti und Hans Finkelgrün anfangs noch deutlich zu spüren: Sie wollten, wie bereits im Prager Exil, erneut einen kleinen Laden mit Textilwaren auf bauen. Eine Hoffnung, die sich gründlich zerschlug: Der Sohn Peter wurde am 9. März 1942 geboren – im Shanghaier Ghetto. Entsprechend düster klingen Hans Finkelgrüns Briefe in seinen letzten Lebensmonaten. Es war ihm nicht mehr möglich, sich angesichts der neuen Situation nochmals zu behaupten: Hans wurde krank. Am 29. Juli 1943, verstarb Hans Leo Finkelgrün nach einer Magen-Operation in Shanghai.

Prag: Drei Jahre lang hatte die am 5. September 1891 in Rosenau bei Kronstadt geborene Nicht-Jüdin Anna Bartl ihren jüdischen Lebensgefährten Martin nach der Besetzung Prags vor den Deutschen versteckt, bis beide denunziert und im Dezember 1942 festgenommen wurden. Martin Finkelgrün wurde am 10. Dezember 1942 in der Kleinen Festung Theresienstadt von Anton Malloth totgetreten. Anna überlebte drei Konzentrationslager und einen Todesmarsch. Sie kehrte 1945 nach Prag zurück. Mit einem Brief vom 25. Mai 1946 gelang es ihr, Kontakt zu ihrer Tochter Esti in Shanghai herzustellen. Hätte dieser Brief Esti nicht erreicht, wäre die Familie nicht wieder zusammen gekommen. Esti wäre mit ihrem vierjährigen Sohn Peter zu Herbert Brahm – den sie am 21. September 1946 in Shanghai geheiratet hatte – nach Peru gereist.

1946: Prag, Israel und Deutschland

Ende 1946 kehrte die schwer kranke Esti mit dem vierjährigen Peter in das nun kommunistische Prag zurück, um wieder mit der durch die KZ-Haft schwer geschädigten Anna zusammenzuleben. Peter sprach chinesisch und deutsch, wohl auch schon etwas englisch. Bei seiner Ankunft in Prag lernte der Vierjährige sehr rasch die wichtigste Überlebensregel:

»Du darfst hier nicht deutsch sprechen. Nur zu Hause, bei Großmutter in der Wohnung, wenn wir alleine sind. Dann ja. Draußen, vor anderen Leuten, darfst du nie zeigen, daß du Deutsch kannst. Denk daran.« (Haus Deutschland, S. 106)

Am 1. Juni 1950 verstarb Esti nach langer Krankheit in Prag. Peter Finkelgruen hatte seine Mutter zuletzt nur noch in Spitälern besuchen können.

1959, nach einigen schwierigen Jahren in Israel und dem Abitur in Haifa, hatte Peter Finkelgruen nur einen Wunsch: Er wollte studieren. In Israel war ihm dies finanziell nicht möglich, doch er wusste, dass er von Deutschland Anspruch auf »Wiedergutmachung« hatte. Amliebsten hätte er in England studiert, doch seine betagte Großmutter Anna war seine einzige Bezugsperson, konnte in Israel kaum Fuß fassen und sprach kein Englisch.

So landete Peter Finkelgruen, vor allem aus Rücksichtnahme auf die KZ-Überlebenden Anna, wieder an einem fremden Ort: in dem ihm völlig unbekannten Deutschland. Im Herbst 1959 stiegen die beiden am Freiburger Bahnhof aus und suchten sich ein Zimmer.

Zu den Studien dieses Finkelgruen-Schwerpunktes

Neuanfang in Freiburg (1959)

Dieses Kapitel handelt von Finkelgruens ersten zwei Jahren in Deutschland: Eine ältere Frau bot ihm und seiner Großmutter Anna in Freiburg ein Zimmer zur Untermiete an. Louise Diel stellte sich als die engste deutsche Vertraute des italienischen Faschisten Mussolini heraus. Sie hatte auf deutsch zahlreiche hymnische Schriften auf den italienischen Diktator verfasst und wurde von diesem privat empfangen. Der Beitrag wirft auch ein Licht auf die fragwürdige »Liebe« vieler Deutscher zu Juden, auf die tödliche Ambivalenz, auf Philosemitismus und Antisemitismus bei den Deutschen.

Der Fall Irmtrud Finkelgruen (1971–1974)

Peter Finkelgruen war gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Irmtrud Finkelgruen 1968 in die linksliberale Kölner FDP eingetreten. Finkelgruen kandidierte 1970 sogar in Köln für den Landtag, Irmtrud Finkelgruen war Vorsitzende der Deutschen Jungdemokraten (DJD). Der Jura-Professor und Staatssekretär Dr. Ulrich Klug gehörte ebenso zu der damaligen Gruppe, wie Gerhart Baum und Michael Kleff. Die NRW-FDP war insgesamt aber eher von »ehemaligen« Nationalsozialisten wie Ernst Achenbach und Erich Mende sowie dem »Naumann-Kreis« (Werner Naumann, Werner Best, Franz Alfred Six) geprägt. 1971 trat mutmaßlich dieser Flügel gemeinsam mit der konservativen, katholischen Tageszeitung Rheinische Post eine Rufmordkampagne los, um die Jurastudentin Irmtrud Finkelgruen öffentlich als Unterstützerin der RAF zu diffamieren. Das eigentliche politische Angriffsziel lag jedoch woanders...

Terrorfahndung: Köln, Herbst 1977

Herbst 1977: Peter Finkelgruens Wohnung wird von der Kölner Polizei mit Maschinengewehren gestürmt. Sie sucht nach RAF-Terroristen. Der Jude Peter Finkelgruen war vermutlich von Nachbarn denunziert worden. 1977 war die »bleierne Zeit« (Margarete von Trotta): Hanns Martin Schleyer war am 5. September 1977 in Köln entführt worden, am 18. Oktober wurde er von RAF-Terroristen ermordet. Für Peter Finkelgruen war Hanns Martin Schleyer unmittelbar mit seiner Familiengeschichte verbunden: als SS-Hauptstammführer im Prag »arisierte« er im Auftrag der Deutschen jüdische Unternehmen.

Ralph Giordanos »Ochsenfrosch« (1994)

Peter Finkelgruens Freundschaft mit Ralph Giordano brachte den beiden ab Januar 1994 eine Anzeige ein. Finkelgruens Bemühen, den NS-Täter Malloth zur Verantwortung zu ziehen, scheiterte jahrelang an der Untätigkeit der zuständigen Dortmunder Justiz. Das wiederum empörte den streitbaren Publizisten Giordano, der 1993 Finkelgruens erstes, von dem Malloth-Prozess geprägtes autobiografische Buch – Haus Deutschland – in der Frankfurter Rundschau rezensierte. Giordano schmähte den für NS-Prozesse zuständigen Dortmunder Oberstaatsanwalt Klaus Schacht gezielt als »emotionsloser Ochsenfrosch« und kassierte eine Strafanzeige. Ergänzt wird diese Studie durch zwei Texte von Gertrud Seehaus (2013): Neun mutig gelebte Jahrzehnte sowie von Peter Finkelgruen: Der Ochsenfrosch – eine ungehaltene Rede im zweiten Teil dieses Buches. Die Texte erschienen in der PEN-Anthologie Jubeljung begeisterungsfähig zu Ralph Giordanos 90. Geburtstag.

Die »Schutzengel« des Anton Malloth (1988)

Wiederholt kam Peter Finkelgruen in Kontakt mit Nazi-Prominenz. Eine davon, die 1929 geborene, unverbesserliche Shoah-Leugnerin Gudrun Burwitz war die einzige Tochter Heinrich Himmlers und bis zu ihrem Tod 2018 das Aushängeschild der Nazigruppierung »Stille Hilfe «. Diese unterstützte zahlreiche von der Justiz »verfolgte« oder wegen einschlägiger Delikte verurteilte Rechtsradikale – darunter auch den SS-Wachmann Anton Malloth, der Mörder von Peter Finkelgruens Großvater. Dies wird in dem Beitrag Himmlers Tochter und die »Stille Hilfe« entfaltet. Darauf folgt eine umfangreiche Studie, in der Finkelgruens jahrelanges Bemühen, Anton Malloth vor Gericht zu bringen rekonstruiert wird – anhand von Pressebeiträgen sowie anhand von Finkelgruens Privatmaterialien: »Der Mörder, der offenbar einen Schutzengel hat«.

»Take it easy and lots of love« – Briefe 1937–1952

Abgeschlossen wird dieses Buch durch einen umfangreichen Beitrag über die Korrespondenz von Finkelgruens Familie während ihrer Exilstationen in Prag, Shanghai, Prag und Israel. Hierin eingeflochten ist der Briefwechsel der einzigen noch verbliebenen drei Bezugspartner, die Finkelgruens Eltern bei ihrer jahrelangen Flucht vor den Nationalsozialisten noch blieben.

Späte Ehrungen

Peter Finkelgruen wurde in Deutschland spät gewürdigt: 2020 erhielt er vom Landschaftsverband Rheinland den Rheinlandtaler, dieser wurde ihm von Jürgen Wilhelm überreicht, verbunden mit einer Laudatio von Elfi Scho-Antwerpes.Wilhelm hob in seiner Rede hervor:

»Sie waren der erste Journalist, der von Köln aus ab Ende der 1970er Jahre über die Biografien mehrerer Edelweißpiraten publizierte, unter anderem in der Frankfurter Rundschau und in der Zeitschrift Freie jüdische Stimme, die Sie gemeinsam mit Henryk Broder herausgaben. Sie waren einer der Ersten, der mit ehemaligen Edelweißpiraten sprach und sie zum Sprechen ermutigte. Und diese Ermutigung war nötig, denn dieser jugendliche Widerstand in der NS-Zeit wurde von Behörden und politischen Parteien noch bis in die siebziger Jahre kriminalisiert.«(Jürgen Wilhelm)

In seiner Rede hob Finkelgruen, auf die Einweihung eines Gedenkbaumes und Gedenksteines unweit seiner Wohnung in Köln-Sülz Bezug nehmend, hervor:

»Als der Gedenkbaum für meinen Großvater gepflanzt wurde hatte ich das Bewusstsein, dass ich mich in einer Stadt befinde, in der ich sicher bin. In Sülz-Klettenberg, wo ich wohne, habe ich immer noch ein sicheres Gefühl.« (Peter Finkelgruen)

Im Mai 2021 wurde Peter Finkelgruen von der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet – was er mit Ambivalenzen, aber dennoch mit Freude annahm. Hierdurch sollte vor allem seine Lebensleistung zur Auf klärung von Naziverbrechen gewürdigt werden. In Israel wurde er vom traditionsreichen JNF-KKL durch die Einweihung eines »Martin und Peter Finkelgruen Wanderweges« geehrt. Dieser befindet sich in Nordisrael, in der Nähe des Wohnortes, in der er seine Jugend verbrachte – die prägendsten Jahre seines Lebens.

Literatur

Finkelgruen, P. (1982): Haus Deutschland. Die Geschichte eines ungesühnten Mordes. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Finkelgruen, P. (1989): Erlkönigs Reich. Die Geschichte einer Täuschung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Finkelgruen, P. & G. Seehaus (2007): Opa und Oma hatten kein Fahrrad. Books on Demand, Norderstedt 2007.

Finkelgruen, P. (Hg.) (2013): Jubeljung begeisterungsfähig. Zum 90. Geburtstag von Ralph Giordano, Books on Demand, Norderstedt.

Finkelgruen, P. (2020): »Soweit er Jude war. . . « Moritat von der Bewältigung des Widerstandes. Die Edelweißpiraten als Vierte Front in Köln. Herausgeber: Roland Kaufhold, Andrea Livnat und Nadine Englhart. Books on Demand. Norderstedt 2020.

Kaufhold, R. (2012a): Shanghai, Prag, Israel und Köln. Seit 50 Jahren lebt der deutschjüdische Journalist und Schriftsteller Peter Finkelgruen in Köln – am 9. März feiert er seinen 70. Geburtstag, haGalil.

Kaufhold, R. (2012b): Keine Heimat. Nirgends. Von Shanghai über Prag und Israel nach Köln – Peter Finkelgruen wird 70, haGalil.

Kaufhold, R. (2013a): Im KZ-Drillich vor Gericht. Ein Sammelband beschreibt, wie Serge und Beate Klarsfeld Schoa-Täter aufspürten und der Gerechtigkeit zuführten, in: Jüdische Allgemeine, 1.7.2013.

Kaufhold, R. (2013b): Unermüdlich streitbar: Filmemacher, Romancier, Essayist und Mahner: Ralph Giordano wird 90, Jüdische Allgemeine, 20.3.2013.

Kaufhold, R. (2018): Nazi-Ikone aus familiärer Tradition: Himmler-Tochter Gudrun stirbt mit 88, Belltower, 3.7.2018.

Kaufhold, R. (2019): Eine jüdische Apo. Vor 40 Jahren gründeten Henryk M. Broder und Peter Finkelgruen in Köln die »Freie Jüdische Stimme«, Jüdische Allgemeine, 4.7.2019:

Kaufhold, R. (2020a): Die »Kölner Kontroverse«? Bücher über die Edelweißpiraten. Eine Chronologie. In Finkelgruen (2020), S. 217-342.

Kaufhold, R. (2020b): Beinahe wäre er Peruaner geworden. Der Weltbürger Peter Finkelgruen und ein Hain zu seinen Ehren, JNF-KKL-Magazin Herbst 2020, Nr. 45, S. 14f.

Schubert, D. (1997): Unterwegs als sicherer Ort. Dokumentarfilm, Deutschland, 1997.

1Finkelgruen 1993, S. 44-47

2Über dieses Fluchtkapitel und die Löhnberger Hütte werden Markus Streb und Kaufhold demnächst eine eigenständige Einzelfallstudie veröffentlichen. Siehe auch: Markus Streb: Ein Kibbuz im Lahntal – Die Hachschara-Stätte »Löhnberger Hütte« 1936-1938. in: GCJZ Limburg Rundbrief 2/2020, S. 25-30.

Peter Finkelgruen: Ein Vorwort

Ein Vorwort zu einem Buch zu schreiben, das sich größtenteils mit sicherlich entscheidenden Phasen der eigenen Biografie beschäftigt, ist keine leichte Sache. Für mich jedenfalls bedeutet das, in Lebensphasen zurückzukehren die bestimmt waren von äußeren Ereignissen, gegen die ich meinte, mich auflehnen zu wollen. Nein: zu müssen. Denn dem Mord an meinem Großvater nicht nachzugehen und mich nicht für die rechtsstaatliche Verfolgung dieses Verbrechens einzusetzen, hätte mir jede Legitimation der Existenz in diesem Land, in dieser Gesellschaft entzogen. Dass die Zeit, in der ich in diesem Land lebte, diesem Ziel nicht entsprach, wird rückblickend aber genauso deutlich.

Ich will zwei Anmerkungen zu den betreffenden Teilen dieses Buches hinzufügen:

Lesen Sie Dr. Roland Kaufholds Fallstudien in dem Bewusstsein, dass in der Generalstaatsanwaltschaft des Landes Nordrhein-Westfalen – also der Stelle, an der die Beschwerden gegen die Staatsanwaltschaft in Dortmund einliefen – einige Juristen saßen, die »Fälle« wie den meines Großvaters, der in der Kleinen Festung Theresienstadt erschlagen wurde, zum Teil selber aus der Zeit des Dritten Reiches kannten. Sie kannten diese Fälle ganz genau, weil sie zu dieser Zeit schon Juristen in der Staatsanwaltschaft gewesen waren.

Noch deutlicher aber lässt sich der Zustand, in dem die noch junge Bundesrepublik sich gesellschaftlich und politisch in den Jahrzehnten zwischen 1950 und 1980 befunden hat, anhand der Biographie von Frau Gudrun Burwitz illustrieren: Die Tochter des Massenmörders Heinrich Himmler, die als Vorsitzende der »Stillen Hilfe «, mit der sie nicht nur dem Mörder Anton Malloth behilflich war, lebte ab Ende 1946 zusammen mit ihrer Mutter für einige Zeit in den Bodelschwinghschen Anstalten Bethel. Ab 1957 arbeitete Ernst Gerke in Bethel – der von 1942 bis 1945 Leiter der Gestapo in Prag und somit Vorgesetzter des Anton Malloth gewesen war – erst als Justiziar und später als Verwaltungsleiter. Ab 1965 wechselte er zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover in Detmold.

Wenige Tage nach dem Tod der Frau Burwitz enthüllte die Bild in dicken Lettern auf Seite eins, dass Gudrun Burwitz zu ihren Lebzeiten viele Jahre Angestellte des Bundesnachrichtendienstes in Pullach gewesen sei. Natürlich unter einem Decknamen, während Gerke in Bethel den Decknamen ablegen konnte, den er wenige Jahre zuvor noch benutzen musste. Recht viel klarer geht es nicht: So lief die Fortsetzung der Karrieren nationalsozialistischer Eliten in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik. Nicht zuletzt deshalb lässt es sich kaum vermeiden, diese Umstände immer aus der Vergangenheit hochzuholen, diese Geschichten immer wieder aufs Neue zu wiederholen und damit die Thesen von der Bedeutung und Funktion von Wiederholungen in der Literatur gewissermaßen zu bestätigen.

Ich bin dem Autor dankbar, dass er sich der Aufgabe unterzogen hat, all diesen Umständen anhand der vorliegenden Dokumente nachzugehen, sie aufzuzeigen und sie zu wiederholen.

Auch wenn mich dieser erste Teil des Buches in einem biographischen Sinne berührt und zahlreiche Erinnerungen hervorruft, so bin ich vom zweiten Teil auf einer ganz anderen Ebene berührt. Da höre ich meine Eltern aus ihren Briefen sprechen, in einer Zeit, in der sie vor den Verfolgungen der Nationalsozialisten flüchten mussten, dabei um die halbe Welt reisend. Berührt und sehr bewegt bin ich von der Sprache dieser Briefe: Sie spiegelt eine Kultur wieder, die in den vergangenen Jahrzehnten verlorengegangen ist. Im Zeitalter der elektronischen Medien schreiben sich die wenigsten Menschen noch ausführliche Briefe von Hand, um in Kontakt zu bleiben.

Der Planet ist zusammengerückt, er ist kleiner geworden. Die Distanzen, die Hans, Esti, Anna, Herbert und Dorle über Wochen, Jahre oder sogar ein ganzes Leben lang trennten, bedeuten nur noch wenige Flugstunden. Dennoch haben diese Menschen es damals geschafft, diese Distanzen zu überbrücken und – so gut es ging – füreinander da zu sein. Die Liebe, die mir geholfen hat, zu überleben und von diesen Menschen zu berichten, spricht weiterhin aus diesen Briefen.

Die Liebe dieser Menschen ist mir geblieben.

Köln, im August 2022

Neuanfang in Freiburg (1959)

Die Mussolini-Verehrerin und -Biografin Louise Diel als Vermieterin von Peter Finkelgruen . . .

Anna Bartls und Peter Finkelgruens 2. Mietvertrag mit Louise Diel, Foto: Kaufhold.

Sommer 1959: Es ist eine sowohl individuell als auch gesellschaftlich komplizierte Situation, die den 17-jährigen Peter Finkelgruen im Sommer 1959 dazu veranlasste, gemeinsam mit seiner Großmutter Anna von Israel ausgerechnet nach Deutschland zu übersiedeln.

Äußerlich war sein Studienwunsch der Auslöser: Weitgehend mittellos vermochte Peter Finkelgruen in Israel nicht zu studieren. Da seine Eltern Opfer der Naziverfolgung waren, hatte er aber Anspruch auf die deutsche »Wiedergutmachung«. Mit diesem »Blutgeld« hätte er einen Teil seines Lebensunterhaltes als Student bestreiten können. In England, wo er entschieden lieber studiert hätte, hatte er keine Aussicht, »Entschädigungsgelder« für das deutsche Morden zu erhalten.

Finkelgruen hatte bereits als Jugendlicher verstanden, dass er von »den Deutschen« nur entschädigt würde, wenn er deren Untaten belegen konnte. Deshalb hob er alle Dokumente über seine ihm über Jahrzehnte vorenthaltene Familiengeschichte sorgfältig auf.

Eine weitere Rolle spielte der Wunsch seiner Großmutter Anna, die drei Jahre Konzentrationslagerhaft in der Kleinen Festung Theresienstadt, in Ravensbrück, Auschwitz und Majdanek überlebt hatte, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Diesen Wunsch äußerte sie Peter Finkelgruen gegenüber zwar nie direkt, dennoch spürte er ihren Wunsch.

Nach ihrer Befreiung bzw. ihrer Flucht auf einem Todesmarsch 1945 war Anna nach Prag gegangen, weil dies die einzige Stadt war, die sie noch kannte. Auch hatte sie dort einige einflussreiche Freundinnen, mit denen sie gemeinsam Ravensbrück überlebt hatte. Nach Israel war Anna 1951 gegangen, auf den ausdrücklichen Wunsch ihrer verstorbenen Tochter Esti hin: Dort lebte Dora, die Schwester von Hans Finkelgrün, dieser hatte Esti das Schicksal ihres achtjährigen Sohnes Peter in ihren letzten Briefen ausdrücklich anvertraut.

Ob USA oder England: Beide Länder wären für Finkelgruen als Studienorte günstiger und naheliegender gewesen als Deutschland: »Ich hatte ein englisches Abitur abgelegt. England oder Amerika waren mir viel näher als Deutschland«, schreibt Finkelgruen in Erlkönigs Reich.

Freiburg

Als der 17-jährige und seine Großmutter in Freiburg aus dem Zug steigen, betreten die beiden unbekanntes Terrain. In einer zentral gelegenen Straße finden sie eine Wohnung als Untermieter. Vermieterin ist eine Frau Diel. Diese stellt sich als Schriftstellerin vor und legt großen Wert darauf, ihnen das Vermieten als eine Großzügigkeit darzustellen. Dass die Finkelgruens aus Israel kamen, war ihr bekannt. Dass Peter Jude war, konnte sie deshalb annehmen.

In Erlkönigs Reich hat Finkelgruen seine Begegnungen mit Diel ausführlicher beschrieben. Diese Begegnungen mit der seinerzeit 66-Jährigen verwirren ihn. Nur schrittweise geht dem jungen Studenten auf, wo er gelandet ist, dass er nun im Land der Mörder lebt. Jedoch erst ein halbes Jahrhundert später formuliert er bewusst die biografischpolitische Brisanz dieser Begegnung und deren politisch-psychologische Tiefendimension: Die 1893 geborene Diel, die er 1959 nahezu als Erste in Deutschland kennenlernt, 14 Jahre nach der Shoah, war eine glühende Verehrerin des italienischen Duce Benito Mussolini.

»Mit Ausnahme Deutschlands...«

Ich glaube, es ist heute nicht mehr nachvollziehbar, was für ein Tabubruch Finkelgruens Übersiedlung von Israel nach Deutschland darstellte, im Jahr 1959. Einige Fakten, Rahmenbedingungen: 1959 gab es keinerlei direkte Verbindungen zwischen Israel und Deutschland. Nahezu alle Juden hatten Deutschland verlassen. Der junge jüdischdemokratische Staat Israel existierte erst seit elf Jahren, war unmittelbar nach seiner international anerkannten Gründung von fünf feindlichen arabischen Staaten angegriffen worden. In den Passstempeln Israels findet sich der ausdrückliche Hinweis:

»Für alle Länder der Welt gültig – mit Ausnahme Deutschlands.«

Etwa 70.000 deutsche Jeckes – so wurden die aus Deutschland stammenden Juden in Israel genannt (Greif et. al. 2000) –, waren in den Jahren von 1933 bis 1939 nach Israel emigriert, darunter auch Peters Tante Dora. Dora war bereits als Jugendliche überzeugte Zionistin. Für sie war es seelisch unproblematisch, in das fremde, klimatisch heiße, ökonomisch unterentwickelte Palästina aufzubrechen. Eretz Israel war ihre Hoffnung. In Palästina wurden diese vor den deutschen Nazis geflohenen Deutschen jedoch keineswegs mit ausgeprägtem Enthusiasmus empfangen: »Kommst Du aus Deutschland oder aus Überzeugung« war ein geflügeltes Wort. Und nach Ende der Shoah emigrierte noch einmal eine größere Anzahl von Überlebenden in das seinerzeitige Palästina.

Den Begriff »Jeckes« verwendete man im jungen Staat Israel vermutlich wegen des vornehmen, überkorrekten Auftretens vieler deutscher mittelständischer Emigranten, die selbst bei der Feldarbeit, bei 40 Grad und mehr, ihre korrekte Kleidung anbehielten. Vor allem für osteuropäische Juden wurden sie zum Objekt des Spottes, mit dem diese sich für die »bürgerliche« Geringschätzung revanchierten, den sie um die Jahrhundertwende als Neueinwanderer durch alteingesessene »deutsche« Juden erfahren hatten.

Die Jeckes hielten als einzige Einwanderergruppe an ihrer eigenen Kultur und Identität fest und verweigerten die Anpassung. Dies nahm ihnen der Rest der jüdischen Gesellschaft übel. Ihre Bindung an ihre ehemalige Heimat, aus der man sie grausam vertrieben hatte, blieb auch Jahrzehnte nach der Shoah stark. Jeckes waren im Justizwesen maßgeblich an der Gestaltung des demokratischen Staates Israels beteiligt. Viele Jeckes – Schriftsteller, Journalisten – hatten in Israel mehrere deutschsprachige Zeitschriften gegründet; dennoch war deutsch die am stärksten verhasste Sprache im jungen jüdischen Staat. 1959 existierten keine direkten Beziehungen zwischen Israel und Deutschland, diplomatische Beziehungen wurden erst sieben Jahre später aufgenommen. Alle Anfragen und Anliegen von Deutschen wurden über die Botschaft Englands in Israel abgewickelt. Die ersten indirekten Kontakte zwischen Israel und Deutschland waren 1952 in Folge der sogenannten »Wiedergutmachungsverhandlungen« entstanden. Legendär ist der Ausspruch der späteren israelischen Ministerpräsidentin Golda Meir:3

»Wir sollten mit den Deutschen wie Gewinner mit Verlierern verhandeln.«

Die israelische Delegation, an der kein Vertreter der seinerzeit winzigen Jüdischen Gemeinde Deutschlands beteiligt war, lehnte es auch ab, für die Gespräche deutschen Boden zu betreten oder deutsch als Verhandlungssprache zu verwenden; die ersten Verhandlungen fanden im März 1952 im Hotel Oud Castel in Wassenaar bei Den Haag statt (Jelinek 2004, S. 167). Nach dem Luxemburger Abkommen vom 11.9.1952, gemäß dem die Bundesrepublik Israel Waren als Auf bauhilfe leisten müsse, wurde am 4.5.53 in Köln in der Subbelrather Straße 15 die sog. »Israelmission« eröffnet. Seit Mai 2013 erinnert im Jüdischen Wohlfahrtszentrum der Synagogen-Gemeinde in Köln-Ehrenfeld eine Gedenktafel an deren Geschichte.

Natürlich kam es sehr vereinzelt, aus privaten und beruflichen Gründen, zu einer Remigration nach Deutschland. Dennoch wurde diese nur »im Geheimen« vollzogen, unter schweren Schuldgefühlen. Insbesondere für in Israel aufgewachsene Kinder wurde diese Remigranten fast immer als ein abgrundtiefer Schock erlebt, als ein Verrat, eine Entwurzelung, die sie ihr Leben lang nicht mehr loswurden. Der jüdische Psychoanalytiker Sammy Speier hat dies sehr eindrücklich beschrieben. Sammy siedelte 1958, mit 14 Jahren, mit seinen Eltern von Israel nach Frankfurt am Main über:

»Die Übersiedlung nach Deutschland wurde erwogen, dann in die Tat umgesetzt, musste jedoch geheim bleiben: Selbst Nachbarn und Freunde durften nichts davon erfahren. Sie war mit tiefster Scham verbunden.« –

wohl bei seinen Eltern, vor allem jedoch bei Sammy Speier:

»Offiziell machten wir einen Ausflug nach Europa. Die Leute haben es natürlich gerochen. Für mich war es eine Zwangsemigration, darin war es eine Wiederholung. Es war mit Scham verbunden. Auswandern aus Israel! Ich war böse auf meine Eltern.«(Kaufhold 2012, S. 162)

Eine frühe, dunkle Angst in einem fremden Land

Peter Finkelgruen ist anfangs seelisch mit der Bewältigung der alltäglichen Anforderungen in einem ihm vollständig unbekannten Land beschäftigt. Deutsch als vertraute Muttersprache hatte er bisher nahezu nur mit seiner Großmutter sprechen können. Mehrfach hatte er zuvor in Israel erleben müssen, dass seine Großmutter, selbst eine Überlebende von Auschwitz, von Überlebenden der Shoah körperlich attackiert wurde, als sie deutsch sprach.

In Freiburg verspürt er das Gefühl einer diffusen, sprachlosen, übermächtigen Bedrohung. Einer Angst, für die er keine Worte hat. Er hat abgrundtiefe Angst vor Deutschland, vor deutschen Polizisten. Überall trifft er auf das Erbe der Nationalsozialisten, denen der größte Teil seiner Familie zum Opfer gefallen war. In einer autobiografischen Skizze hat er seine Bedrohungsgefühle im Lande der Täter – die ihn nie ganz verlassen haben – im zeitlichen Abstand von über 50 Jahren beschrieben:

»Wer lange nach 1945 geboren und vielleicht in der Sowjetunion sozialisiert wurde, mag keine großen Ängste beim Anblick deutscher Uniformen gehabt haben, als er in die Bundesrepublik kam. Ich hatte Herzklopfen und Ängste, als ich im Sommer 1959 nach Deutschland kam. Ich musste Techniken entwickeln, mich gegen diese Angst zu wappnen. Dazu gehörte, dass ich erst lernen musste, in welchem Land, in welcher Gesellschaft ich mich befand: Deutschland war das Land, das mich ausgestoßen hatte, noch ehe ich überhaupt auf der Welt war. Deutschland hat mich nicht willkommen geheißen. Keine deutsche Regierung, seit Gründung der Bundesrepublik, hat je die Juden, die vertrieben und jene, die überlebt haben, für willkommen erklärt, sie gar gebeten, wenn sie es denn für möglich hielten, wieder nach Deutschland zu kommen. Im Gegenteil.« (Finkelgruen 2012)

Finkelgruen sucht nach Sicherheiten, nach Vertrauten, nach Freunden. Von sich aus hat er wirklich keinerlei Interesse daran, sein erstes Jahr in dem ihm fremden Land von beunruhigenden, verängstigenden Begegnungen beeinträchtigen zu lassen. Er sucht wirklich keine Nationalsozialisten. Deutschland ist seine Zukunft, hofft er. Hier studiert er nun, hier sieht er seine berufliche Perspektive. Er steht weitestgehend allein in der Welt. Er verfügt über zahlreiche Sprachen, mit denen er sich durchs Leben schlagen kann. Und er hat drei Pässe: Einen israelischen, einen tschechischen und einen deutschen Pass.