2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

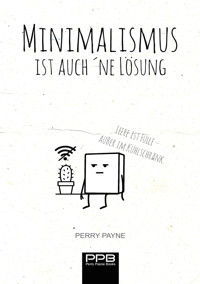

Ein humorvoller Ratgeber über das Loslassen von Dingen, Gedanken und Erwartungen. Mit feinem Spott auf den Selbstoptimierungswahn zeigt dieses Buch, wie wohltuend Leere sein kann. Zwischen Satire, Psychologie und einem Schuss Philosophie erklärt der Autor, warum Reduktion nicht Verlust bedeutet, sondern Klarheit schafft. Ein kluges, witziges und befreiendes Buch über das Glück des Weniger. Wenn Sie mit dem Buch fertig sind werden Sie nichts mehr haben, Sie werden nichts mehr brauchen und nichts mehr sein. Is´ so. Aber plötzlich wirkt alles so herrlich aufgeräumt.“ Treten Sie ein in die Welt des radikalsten Minimalismus, der Sie auf eine ganz neue Ebene der Leere führt. Und zwar mental, emotional, sozial und ein klein wenig spirituell. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie alles loswerden, was Sie sowieso nie gebraucht haben. Ihr Besitz wird unnötig. Ihre Gefühle waren sowieso überbewertet und Ihre Freunde? Nein danke, diesen Ballast brauchen Sie ganz sicher nicht mehr. Achtung ironisch: Dieses Buch ist kein gewöhnlicher Ratgeber. Es ist der einzige, der Ihnen nicht helfen möchte. Ganz im Gegenteil. Während andere Selbsthilfebücher nach Lösungen suchen, bietet dieses Ihnen die Freiheit des Nichtstuns und den Luxus der Resignation. Es gibt keine aufgeblasenen Versprechungen, und keine scheinbaren Erfolgsgeschichten. Sehen Sie besser mit einem befreienden Spott auf den modernen Selbstoptimierungswahn, der im Buch in scharfsinniger Satire verpackt ist. „Leere ist Fülle – außer im Kühlschrank.“ Besitz? Ist Belastung. Emotionen? Sind optional. Freunde? Gibt´s nur mit TÜV. Sinn? Der kann weg. Ein Buch, das unterhält, nachdenklich macht und am Ende vielleicht sogar ein bisschen befreit. - Trifft den Nerv der Zeit auf intelligente, ironische und zugleich tiefgründige Weise - Mit kleinen Zen-Geschichten, absurden Kursangeboten und satirischen Theorien wird ein ernstes Thema so vermittelt, dass es hängen bleibt. - Manche Botschaften kommen als stille Erkenntnis beim Umblättern. - Wer in einem Meer aus Coaching, Emotionen und Antriebslosigkeit nach einem Felsen sucht, findet hier eine kluge Pause. - Ohne nervige Anleitungen und Checklisten. Und ohne übergriffige Tipps. Ideal auch als Geschenk für jemanden, den man mag oder auch überhaupt nicht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 140

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Perry Payne

Minimalismus ist auch ´ne Lösung

Leere ist Fülle – außer im Kühlschrank.

IMPRESSUM

Ein Buch von PerryPayneBooks (PPB)

Cover und Satz: Perry Payne

Korrektorat/Lektorat: Perry Payne, Ilona Német

Bilder: Yuri von Pixabay

Druck und Vertrieb durch Tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5 22926 Ahrensburg

1. Auflage / ISBN: Softcover 978-3-384-60618-1 E-Book 978-3-384-60619-8

Alle Rechte liegen bei PerryPayneBooks

E-Mail: [email protected]

Verantwortlich im Sinne des § 55 Abs. 2 RStV: Stefan Maruhn, Würzburger Straße 34, 98529 Suhl

Copyright © 2025 Perry Payne & PPB Paraguay / Internet: https://perry-payne.de/

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung und Vervielfältigung des Werkes ist ohne Zustimmung von PPB unzulässig und strafbar. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks und der Übersetzung, sind vorbehalten. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle im Buch enthaltenen Angaben, Ergebnisse usw. wurden vom Autor nach bestem Wissen erstellt. Sie erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Verlages. Er übernimmt deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für etwa vorhandene Unrichtigkeiten, Meinungen und Ratschläge.

PERRY PAYNE

Minimalismus

ist auch ´ne Lösung

Denkpause gefällig? Weniger Zeug, weniger Lärm, weniger „Sie müssen nur …“

Ein ironischer Lebensratgeber für alle,

die mehr vom Weniger wollen.

„Wer nichts hat, kann auch nichts verlieren – ein Lebensstil für Fortgeschrittene und Menschen mit sehr guten Ausreden.“

Vorwort

Leere ist Fülle – außer im Kühlschrank

Besitz belastet. Gefühle ebenso. Gedanken erst recht. Freiheit zeigt sich erst dort, wo Besitz, Erwartungen und Erinnerungen ihre Macht verlieren.

Minimalismus hat sich inzwischen zu einer Lebensphilosophie entwickelt, in der am Ende nicht mehr zählt, was man hat, sondern was man nicht hat.

Erfahren Sie die Vorteile und was es bedeutet, keine Verpflichtungen, keine Deko und kein WLAN mehr zu haben – obwohl, Moment, WLAN sieht man ja überhaupt nicht. Das kann also bleiben. Jedenfalls brauchen Sie keinen Krimskrams, keinen Beluga-Kaviar oder irgendwelche Probleme.

Dieses Buch begleitet Sie auf dem Weg in ein Leben voller Leere. Es ist bis zum Rand mit Tipps gefüllt, wie Sie alles loswerden können, was Ihnen einst wichtig war. Es hilft Ihnen, sich selbst bis zur Unkenntlichkeit auszudünnen, ohne dabei den Überblick zu verlieren (denn den sollten Sie nach der letzten Seite des Buches auch entsorgen).

Anmerkung: Dieser philosophisch angehauchte Lebensratgeber will Sie nicht glücklich machen. Er will Sie frei machen von allem, was sich wie Glück anfühlt. Denn wahres Wohlbefinden beginnt dort, wo sogar der Kühlschrank leer ist und man trotzdem denkt: „Das ist jetzt aber wunderschön übersichtlich.“

Willkommen bei „Minimalismus ist auch ´ne Lösung.“ Und keine Sorge: Es wird nicht viel verlangt. Eigentlich gar nichts.

Die Geburt des Minimalismus

Wie alle wirklich großen Bewegungen begann der Minimalismus mit einem Schrank, der nicht mehr zuging.

Wir widmen uns heute einem Phänomen, das in den letzten Jahren verstärkt die westlichen Wohlstandsgesellschaften durchdringt – dem Minimalismus. Doch wie ist dieses kulturelle Verhalten überhaupt entstanden? Die Antwort liegt, wie so oft, in der Geschichte des Überflusses.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die westliche Welt ein Wirtschaftswunder. Waschmaschinen drehten sich, Kühlschränke brummten und Einfamilienhäuser schossen wie Löwenzahn aus dem suburbanen Boden. Man hortete, was man sich leisten konnte, besonders, was der Nachbar besaß oder schlicht im Fernsehen beworben wurde. Der Keller wurde zur Lagerhalle, die Wohnung ein Ausstellungsraum eines abstrakten Lebensentwurfs und das Auto stand glänzend vor dem Doppelcarport wie ein moderner Altar, um zu zeigen, was man hat. Das Auto stand natürlich unter dem Motto: Zuerst der Wagen, dann die Frau.

Schnell entstand der sogenannte Konsumkollaps. Studien zeigen: Bereits in den frühen 2000er Jahren wusste der durchschnittliche Mitteleuropäer nicht mehr, wie viele Ladekabel er besaß (eine Zahl, die übrigens exponentiell zur Anzahl verbummelter Passwort-Notizzettel anstieg).

Psychologen sprechen hier von der kognitiven Überladung durch Besitz. Es kam zur Gegenbewegung und damit zum bewussten Verzicht. Der Minimalismus war geboren. Anfangs war es eine spirituelle Praxis, heute ist es zu einem Livestyle zwischen Mäßigung und Instagram-Reel geworden.

Der moderne Minimalist reduziert nicht nur Möbel, sondern auch Meinungen.

Die Wohnung? Wird weiß. Die Kleidung grau. Die Gespräche werden kurz. Die Ernährung bleibt ungewürzt und fettfrei. Und die Emotionen sind optional.

Kurzum: Was als Protest gegen den Konsum begann, wurde schnell zu einem durchkomponierten Produkt mit klar definiertem Farbschema und langlebigen Edelstahlbehältern.

Und so lautet die Prognose der Zukunftsforscher: Der Mensch wird nicht weniger besitzen, er wird nur achtsamer leben und sich dabei fragen, ob ein neutrales Lächeln vor weißem Hintergrund bereits ein Statement ist, oder doch nur die neueste Form der Selbstdarstellung.

Um die kulturelle Dimension des Phänomens besser einzuordnen, haben wir mit einem renommierten Kultursoziologen gesprochen und bekamen folgende Antwort: „Minimalismus, meine Damen und Herren, ist die logische Endstufe einer Gesellschaft, die sich irgendwann gefragt hat, was ein Keramikvogel auf dem Couchtisch eigentlich über mich aussagt.

Früher galt: Ich shoppe, also bin ich. Heute heißt es: Ich werfe weg, gebe weiter und ignoriere, also denke ich. Der moderne Mensch will keine Dinge mehr besitzen, er möchte kalkulieren. Zum Beispiel werden so die Zahnbürste zur Designentscheidung, das Damast-Brotmesser zur Haltung und Schweigen zur neuen Konversation.

Und wissen Sie, was das Erstaunliche daran ist? Menschen geben mittlerweile dreistellige Beträge für Beratungen aus, wie sie mit weniger besser leben können.

Denn letztlich, und das ist mein zentrales Forschungsergebnis, will der Minimalismus nicht gelebt, sondern gewirkt werden. Innen unmöbliert und außen in mattem Naturweiß.“

Halten Sie Ordnung, ist die Devise unserer Zeit. Im Küchenschrank, unter dem Sofa und in Ihrer Seele. Oder lassen Sie’s einfach bleiben. Also komplett alles.

Besitz macht unfrei

Minimalismus als Befreiungsschlag vom Konsum.

Irgendwann in Ihrem Leben kommt die Zeit, in der Sie feststellen, wie viel Sie besitzen und bis dahin haben Sie sicher schon einmal vom Minimalismus gehört. Vielleicht war es in einer Netflix-Doku oder in einem gesponserten Instagram-Post mit weißen Wänden, Makramee und viel zu vielen Eukalyptuszweigen. Und plötzlich dämmert es Ihnen: Sie ersticken im Überfluss. In den Schubladen, im Kopf und in den Erinnerungen.

Doch bevor wir in dieses Thema tiefer einsteigen, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen: Es ist die Geschichte vom vollen Becher.

Ein junger Mann reiste viele Tage, um einen berühmten Zen-Meister aufzusuchen.

Als er endlich ankam, verbeugte er sich ehrfürchtig und sprach:

„Meister, ich habe alle Bücher gelesen, viele Lehrer besucht, und mein Geist ist voll von Gedanken und Theorien. Nun bin ich bereit, die letzte Wahrheit zu erfahren.“

Der Meister lächelte, sagte jedoch nichts.

Stattdessen stellte er eine Teeschale vor den jungen Mann und begann langsam, Tee einzuschenken.

Der Tee stieg und stieg, und als die Schale längst voll war, goss der Meister weiter.

Der Tee lief über, tropfte auf den Boden, und der junge Mann sprang erschrocken auf:

„Meister! Die Schale ist voll! Sie kann nichts mehr aufnehmen!“

Der Alte sah ihn ruhig an und sprach:

„So wie diese Schale bist auch du: voll bis zum Rand.

Wie kann ich dir etwas beibringen, wenn du keinen Platz mehr hast, es zu empfangen?“

Was wir daraus lernen können: Minimalismus beginnt nicht im Kleiderschrank, sondern im Kopf. Wer alles wissen, alles erleben und alles besitzen will, hat keinen Raum mehr, das Wesentliche zu erkennen. Manchmal ist weniger nicht nur mehr, sondern überhaupt erst der Anfang.

Die erste Erkenntnis: Sie leben in einem Museum für Plunder

Noch lagern Sie in Ihrer Kammer oder im Keller veraltete Technik, verstaubte Geschenke und Dinge mit dem imaginären Etikett „Könnte man nochmal brauchen“. Das Problem dabei ist jedoch: Niemand führt Besucher durch dieses Museum, also bringt es rein gar nichts. Im Flur vermeiden Sie, die untere Schublade des Schrankes zu öffnen, aus Angst, dass dort der Inhalt einer Tupperdose aus dem Jahr 2004 bereits lebt. Das sind Situationen, die geradezu nach Minimalismus schreien.

Wenn sich das Gerümpel über die Jahre angesammelt hat, wie eine Kiste unsortierter Schrauben und Dübel mit Lüsterklemmen und Plastikscheiben, oder alte Soßenkellen, ausgeleierte Socken, ausgediente Gartenstühle oder ein poröser Gartenschlauch, wird es Zeit zum Umdenken. Die defekte Pumpe liegt unter der Tischkreissäge mit ausgebautem Motor und hinter dem Schnellkochtopf ohne Dichtung finden Sie ein angerostetes Sieb. Aufräumen haben Sie längst aufgegeben. Erst beim Renovieren stellen Sie fest, wie viel Krempel den Weg versperrt. Vielleicht entsorgen Sie bei dieser Gelegenheit sogar einen Teil davon und bringen ein wenig Ordnung in die Bude. Doch das wird Ihnen keine innere Ruhe bringen. Vielleicht fühlen Sie sich ein wenig besser, mehr aber auch nicht. Nur sollten Sie wissen, dass sich dieses positive, dieses befreiende Gefühl deutlich steigern lässt. Mit Minimalismus.

Der psychologische Knackpunkt

Forschungen zeigen, dass Unordnung und Reizüberflutung direkt mit Stress, Schlafstörungen und vermindertem Selbstwertgefühl zusammenhängen. Wer seine Umgebung nicht kontrollieren kann, fühlt sich auch innerlich oft unruhig. Studien zeigen, dass ein Gefühl der Kontrolle über das eigene Zuhause mit reduziertem Stress und erhöhter emotionaler Stabilität einhergeht. (Ja, sogar Ihr Chaos wurde schon wissenschaftlich untersucht.)

Minimalismus verspricht also nichts weniger als Erlösung, also Klarheit, Ordnung und Fokus. Außerdem erwartet Sie die Errettung vom instagram-geprägten Lebensgefühl, bei dem sogar der Kühlschrank aussieht wie ein Apple-Store.

Der Haken an der Sache

Minimalismus klingt wie ein spirituelles Upgrade, ist aber in Wahrheit oft die bürgerlich verkleidete Version von angestrebter Gelassenheit. Wer alles Überflüssige loswerden möchte, will meist nicht loslassen, sondern die Kontrolle wiedererlangen. Besitz ist eine Last. So viel steht schon mal fest. Vielleicht reift langsam auch in Ihnen der Wunsch, Ihren Haushalt auf 112 Gegenstände zu reduzieren.

Jetzt wäre der geeignete Zeitpunkt, schon mal zu überlegen, welche das sein könnten. (Anmerkung: Die exakte Anzahl trifft übrigens genau den nervösen Kern unserer konsumverliebten Gesellschaft. Sie ist herrlich absurd-präzise, nicht rund und nicht symbolisch, sondern genau so willkürlich, wie es bei Selbstoptimierungsratgebern gern der Fall ist.)

Doch warum eigentlich 112? Weil 100 zu beliebig ist und 112 immerhin die Notrufnummer ist. Und genau wie im echten Leben brauchen Sie dringend Hilfe. Also zählen Sie los, was bleiben darf:

- Eine Gabel (die Sie auch als Messer verwenden können)

- Eine Tasse (nicht Ihre Lieblingstasse – aber das klären wir später)

- Zwei Socken (müssen nicht zueinander passen)

- Ein Buch (dieses)

- Ihr Smartphone (das ersetzt Uhr, Kamera, Tagebuch und Freundeskreis)

- Eine Pflanze (Vorzugsweise einen Kaktus. Nennen wir ihn „emotionale Stabilität“. Dazu später mehr.)

- Und all die anderen Dinge ... Na, Sie werden es schon wissen. Wenn nicht, lesen Sie weiter und entsorgen Sie nebenbei fleißig.

(Im Anhang finden Sie eine Liste mit 112 Beispielgegenständen.)

Schnell werden Sie merken: 112 ist eine verdammt kleine Zahl, wenn man bedenkt, dass Sie bereits mit 34 Dingen aus der Küchenschublade starten, wovon allein 4 Teile Dosen öffnen könnten.

Sie geraten ins Schwitzen? Die Gedanken kreisen? Ist ein Paar Schuhe ein Gegenstand oder sind es zwei? Was ist mit den Schnürsenkeln, was mit Zahnbürsten? Und müssen Ladekabel extra gerechnet werden, wenn sich das Kabel vom Stecker lösen lässt?

Hier wird der Minimalismus das erste Mal zur Rechenaufgabe mit spirituellem Unterton. Das sind aber nur die Anfangsschwierigkeiten. Danach wird alles leichter. Mit jedem weggeworfenen Gegenstand.

Merken Sie sich: Das eigentliche Ziel ist nicht die Zahl. Es ist der Versuch, die Kontrolle zurückzugewinnen über ein Leben, das längst mit Konsum überkleistert wurde wie ein Kühlschrank mit verblassten Urlaubsmagneten.

Der Kaktus als Leitpflanze

Eine interdisziplinäre Betrachtung

Es gab immer wieder Untersuchungen zu dem Phänomen, warum Minimalisten einen Kaktus in die Liste ihrer ausgewählten Dinge einplanen und damit leben wollen. Wir untersuchen nun die psychologische, ästhetische und soziokulturelle Funktion des Cactaceae communis domesticus (Zimmerkaktus) im Kontext des minimalistischen Lebensstils.

Auf Basis fiktiver Beobachtungen und gefühlter Daten wird argumentiert, dass der Kaktus nicht nur als Dekorationsobjekt, sondern als symbolisches Modell für eine neue Haltung zur Existenz fungiert: Reduktion durch Resistenz.

Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Kaktus ein messbar geringeres Pflegebedürfnis als der durchschnittliche Mitmensch aufweist und somit als ideales Bindeglied zwischen Einsiedelei und Inneneinrichtung gilt.

1. Einleitung

Minimalismus als Lebenskonzept strebt nach Befreiung von Überflüssigem.

Während abkömmliche Gegenstände entfernt und soziale Kontakte selektiv eingestellt werden, bleibt der Kaktus als einzig legitimer „Mitbewohner“ bestehen.

Er ist still, genügsam und widerspricht nicht, was in minimalistisch orientierten Populationen als hoch adaptiv gilt.

2. Methodik

Die vorliegende Untersuchung basiert auf der Langzeitbeobachtung von 12 Kakteen über einen Zeitraum von 18 Monaten in Haushalten mit ausgeprägter Besitzaversion.

Die Interaktionsfrequenz zwischen Mensch und Pflanze wurde mittels „Konversationsindex für botanische Kommunikation“ (KIBK) gemessen.

Das Ergebnis war erwartungsgemäß gleich null.

3. Ergebnisse

Unsere Analyse zeigt, dass der Kaktus durchschnittlich:

- nur 0,3 ml Wasser pro Woche benötigt,

- keine emotionale Rückmeldung auf Zuwendung zeigt,

- und dennoch eine Überlebensquote von 100 % besitzt, sofern er nicht im Zuge radikaler Entrümpelung entsorgt wird.

Diese Eigenschaften führen zu einer signifikanten Reduktion von Verantwortungsstress (p < 0,000 1).

Minimalisten berichten von einem gesteigerten Gefühl innerer Leere und „pflanzlicher Resonanz“.

4. Diskussion

Der Kaktus fungiert als metaphysischer Spiegel der Selbstbeherrschung.

Seine Dornen illustrieren soziale Distanz, seine Form, die Ästhetik und Genügsamkeit.

In psychoökonomischer Hinsicht kann der Kaktus als „Investition mit minimaler Rendite, aber maximaler Symbolkraft“ klassifiziert werden. Er ersetzt nicht nur Gesellschaft, sondern übertrifft sie in Beständigkeit und emotionaler Neutralität. Zwiegespräche eignen sich hervorragend mit dem Cactaceae communis domesticus, wobei laut unseren Untersuchungen die Aussagen des Kaktus nicht immer eindeutig zu erkennen waren.

5. Schlussfolgerung

Der Kaktus repräsentiert die Quintessenz minimalistischer Existenz:

Er lebt still, spart Ressourcen und signalisiert passive Überlegenheit gegenüber allen Lebensformen, die häufiger gegossen werden müssen.

Somit kann er als therapeutische Pflanze für den modernen überforderten Menschen gelten.

Merksatz: „Der Kaktus denkt nicht, fühlt nicht und redet nicht. Und genau deshalb verstehen Minimalisten ihn so gut.“

Die Wahrheit tut weh – und passt in eine Kiste

Fassen wir zusammen: Minimalismus ist kein Ziel, sondern eine Reaktion auf Überforderung, Kapitalismus und Möbelhäuser mit Frühstücksangebot. Doch bevor Sie sich bei Ihrer laufenden Wegwerfaktion von allem trennen und in ein Tiny House auf Island ziehen, sollten Sie ein bisschen nachdenken. Und einen weiteren leeren Karton bereitstellen. Denn der ist das Symbol vom Neuanfang und der perfekte Übergang zu Ihrem geordneten Leben. Dies wird Ihr Weg zum minimalistischen Lebensstil. Und der beginnt zwar beim Ausmisten von Krempel, entfaltet sich aber im Oberstübchen beim Gedankenreduktionstraining de luxe sozusagen. Denn wer sich traut, ehrlich auf seinen Krimskrams und die Gründe dahinter zu blicken, schafft die Grundlage zum Aussortieren und damit zur wahren Freiheit.

Warten Sie nicht ab, verschieben Sie nichts. Das ist Ihr Neuanfang. Heute und jetzt!

So gelingt Ihr Comeback ohne nervige Gäste

Ziel ist es, die Wohnung und den Keller zu entrümpeln und gleichzeitig Ihr Sozialleben effizient downzusizen. Mit diesem Comeback schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klatsche (und zwar mit der letzten, die sie noch irgendwo auf Ihrer kahlen Fensterbank vergessen haben, falls Sie bereits auf 112 ausgemistet haben).

Wir helfen Ihnen dabei. Befolgen Sie nachfolgende Schritte, so genau es Ihnen möglich ist. Denn auch zu viele Bekannte und Freunde sind Ballast, von dem Sie sich trennen sollten.

Schritt 1: Die radikale Leere