Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Història i Memòria del Franquisme

- Sprache: Spanisch

"Miserias del poder" pretende contribuir a que el debate público sobre el franquismo incluya en su agenda no sólo el importantísimo problema de la represión sino también el del funcionamiento, e intereses, del poder o las actitudes políticas de sus apoyos sociales. Entender críticamente, y en toda su amplitud, la dictadura nos permitirá valorar su lugar en nuestra historia contemporánea y comprender las razones de su «olvido».

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 835

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MISERIAS DEL PODER

LOS PODERES LOCALESY EL NUEVO ESTADO FRANQUISTA 1936-1951

MISERIAS DEL PODER

LOS PODERES LOCALESY EL NUEVO ESTADO FRANQUISTA 1936-1951

Óscar Rodríguez Barreira

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.

© De los textos, Óscar Rodríguez Barreira, 2013© De esta edición: Publicacions de la Universitat de València, 2013

Publicacions de la Universitat de Valènciahttp://[email protected]

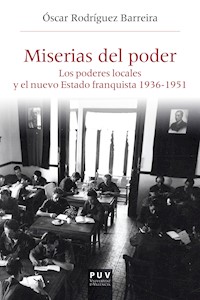

Ilustraciones de la cubierta: Escuela nacional-sindicalista de capacitación social de trabajadores, Madrid (Ciudad Lineal). Archivo General de la Administración, Cultura, 3, sig. F/04074 (delantera). Inaguración de agua potable en Puebla de Sanabria (Zamora, 1952. Archivo General de la Administración. Presidencia, 17.10, sig. 51/20693 (trasera). Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera Fotocomposición, maquetación y corrección: Communico, C.B.

ISBN: 978-84-370-9334-5

Edición digital

Para Antonio y Sofía

A Manuel Rodríguez(8/5/1945-25/7/2008)In memoriam

Eran enemigos [de las Córtes de Cádiz] muchos de los regidores perpetuos de algunos ayuntamientos porque en la Constitucion se estableció que estos oficios municipales no se transfiriesen de padres a hijos como propiedad de ciertas familias sino que quedasen á la libre eleccion de los pueblos respectivos.

JOSÉ MARÍA CALATRAVA (1781-1846)

ÍNDICE

PRÓLOGO DE CONTINUIDADES Y RUPTURAS

AGRADECIMIENTOS

QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODIES?

VIVIR LA CRUZADA EN EL INFIERNO.LA QUINTA COLUMNA

Una caldera avivada por los malagueños

Ángeles en el Infierno. De la salvación al Socorro Blanco

Cruzados clandestinos. La Quinta Columna

HIJOS SUBVERSIVOS, PADRES DE ORDEN.FALANGE: MUERTE Y RESURRECCIÓN

Profetas de la nación herida

Las migajas del Pan de Franco. Auxilio Social

¿Hombres nuevos? El Frente de Juventudes

CAUDILLOS Y DEUDOS. CLIENTES DE UN PODER LOCALFASCISTIZADO

El poder local franquista, un poder fascistizado

La reconstrucción de las instituciones locales

El Gobierno Civil asediado. La lucha entre los poderesprovinciales

Pequeños caudillos. Reajuste caciquil y renovación de los cuadros políticos

Sociología del poder

CONCLUSIONES

ANEXOS

Afiliados a FE-JONS en Almería (1936)

Dirigentes de la OJ y del Frente de Juventudes en Almería (1939-1945)

Redes de poder en FET-JONS e instituciones del Estado. Berja,Almería, Málaga, Madrid (1939-1949)

Poniente de Almería. Alcaldes notarios de la zona uvera

Redes de parentesco entre los Villalobos y los Gallardo.Monárquicos y la DLR

Redes de parentesco de los Gutiérrez Murillo con los Villalobosy los Joya

Familia cercana de Lorenzo Gallardo Gallardo

Redes familiares y profesionales que facilitaron la conexión entre Berja (Almería) y Madrid en la sublevación contra laRepública

Los Pérez. Una saga política almeriense (ss XIX-XX)

Ediles con trayectoria anterior en los ayuntamientos de suslocalidades Etapa Vivar Téllez y García del Olmo

Ediles en la provincia de Almería (1939-1947)

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Fuentes

Bibliografía

ÍNDICES

Índice de tablas

Índice de gráficos

Índice onomástic

DE CONTINUIDADES Y RUPTURAS

El conde de Romanones afirmó que «Almería era una de la provincias más cuneras de España». No le faltaba razón al conde si nos atenemos a las elecciones generales de 1910, en las que todos los diputados elegidos por la provincia fueron cuneros. En realidad, la presencia de diputados cuneros se había incrementando desde el último tercio del siglo XIX hasta alcanzar casi un setenta por ciento entre 1903 y 1923. El aumento del cunerismo político en la provincia de Almería fue paralelo a dos procesos: la conversión en rentista de la burguesía minera y comercial, que había protagonizado el empuje económico exportador de la primera mitad del siglo XIX y había estado presente en las Cortes en los momentos clave de la consolidación del liberalismo, junto al fraccionamiento y la debilidad de los partidos del turno provinciales que dejaron Almería sin los referentes políticos fuertes y estables que la habían caracterizado hasta finales del Sexenio Democrático.

Muchos de los hijos de aquellos emprendedores se hicieron rentistas a lo largo de los años de la Restauración y abandonaron la idea de pesar por sí mismos en Madrid. Prefirieron mantener estrechas relaciones con los líderes de las distintas facciones de los partidos del turno y quedarse controlando, desde sus redes de clientes, los hilos del poder local y provincial. Estas relaciones, trenzadas durante el reinado de Isabel II, se consolidaron en los años de la Restauración no solo en las zonas rurales, sino también en el propio núcleo urbano de la ciudad de Almería, donde instrumentos como la dirección de la Junta de Obras del Puerto constituyeron un eficaz resorte por el que fluyó el favor y la influencia a lo largo de gran parte del primer tercio del siglo XX.

El clientelismo lo inundó todo. Políticos reformistas, como Augusto Barcia Trelles –ministro de Gracia y Justicia tras las elecciones de febrero de 1936, que dieron el triunfo al Frente Popular–, desembarcaron en Almería en 1914 y se asentaron en la importante red clientelar liberal existente en el distrito de Vera, hasta el punto de que tendría serios obstáculos para, debido a su pasado caciquil, ser aceptado en la candidatura frentepopulista de la provincia. Y es que el clientelismo y el cunerismo exasperaron a los grupos de oposición al sistema, y no faltaron las campañas ni la movilización ciudadana contra el caciquismo. Aunque fueron efímeras, pusieron de relieve un grado de contestación urbana que aunó a grupos tan dispares como republicanos y socialistas con mauristas. Ante todo, se creó un sentimiento que cuajó especialmente entre la juventud que asumiría años más tarde las riendas del poder local y provincial de la II República. Llamamientos como: «Almerienses, si aún amáis a la patria y a la tierra donde nacisteis, poned en las candidaturas que depositéis en las urnas el domingo próximo: ¡Dato, no! ¡García Prieto, no! ¡Maura, no! ¡Romanones, no! ¡Fuera, fuera todos!», solían terminar con el grito de «¡¡Almería sin diputados!!», ante las sucesivas convocatorias electorales de la segunda década del siglo XX.

Óscar Rodríguez Barreira, el autor de este libro, señala el encumbramiento de los políticos de la dictadura de Primo de Rivera en los primeros ayuntamientos del primer franquismo en Almería, y la perpetuación y continuidad que encuentra el clientelismo remodelado en los poderes locales y provinciales franquistas. No le falta razón. El descuaje del caciquismo y la depuración política y administrativa llevada a cabo por las autoridades de la dictadura de Primo de Rivera contra la vieja política almeriense apenas superaron los seis primeros meses. La fiebre regeneracionista de los primeros momentos alejó del poder a quienes durante años habían sustentado y se habían favorecido de la presencia de políticos cuneros, y dejó pervivir en el medio rural a los caciques tradicionales y sus redes clientelares, lo que dio lugar a un nuevo caciquismo de partido único. Nuevos caciques que, procedentes del maurismo o del catolicismo sociológico, nutrieron la Unión Patriótica, el Somatén y los cargos públicos de las instituciones locales y provinciales durante la dictadura para encontrarlos en los años de la II República como firmes bastiones de Acción Popular y otros partidos de derechas. Gran parte de ellos volverían a protagonizar la escena política almeriense una vez finalizada la Guerra Civil. Eso sí, adaptándose a la nueva situación creada por la dictadura: la de un poder local facistizado.

Tal vez, la figura de Francisco Pérez Cordero, primer gobernador civil de Almería (1939-1940), condensa las continuidades del pasado caciquil y las prácticas clientelares que reaparecen en el franquismo. Su padre, Emilio Pérez Ibáñez, había sido un destacado dirigente conservador de la Almería de entre siglos, diputado en Cortes en 1884, 1891, 1893 y 1899, y líder indiscutible de la importante fracción silvelista de la provincia. Pérez Cordero fue alcalde de la ciudad de Almería entre el 15 de diciembre de 1915 y el 25 de mayo de 1917, concejal durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, enlace entre los dirigentes madrileños de FE-JONS con Almería en 1933, para recalar en Renovación Española en los años finales de la República, un partido más acorde con su edad, trayectoria y pensamiento. En abril de 1939, cuando ya era gobernador franquista, reivindicó haber sido el primer jefe de Falange en Almería a finales de 1933 y trató de adaptar su trayectoria personal a las necesidades del momento y también de reinventar su pasado y, a la vez, el de la Falange almeriense.

Y es que el Nuevo Estado franquista no redujo el poder de los notables, al contrario, construyó un sistema en el que estos fueron capaces de satisfacer sus necesidades sin las interferencias de la opinión popular. Las viejas redes clientelares locales buscaron acomodarse a la nueva situación de partido único de la dictadura, y llegaron no solo a infiltrase en FET-JONS, sino que, en algunos casos, incluso la constituyeron y lideraron.

Una de las virtudes de este libro es que muestra cómo la vida política oficial del franquismo no fue, precisamente, una balsa de aceite. Lejos del mito construido por la dictadura, los años cuarenta estuvieron plagados de conflictos en penumbra protagonizados por las diferentes redes políticas y sociales que formaron la coalición reaccionaria en la que se sustentó el franquismo. Fue frecuente que las redes clientelares de los antiguos políticos derechistas con relevancia durante la II República se auparan al poder y quedaran integradas en los nuevos ayuntamientos, del mismo modo que las que no lo conseguían intentaran penetrar en FET-JONS o, como sucedía en múltiples ocasiones, lograran copar ambas instituciones ejerciendo una hegemonía total en sus pueblos. Poco margen para reaccionar les quedó a los, escasos, camisas viejas almerienses que sobrevivieron a la guerra. En las localidades pequeñas, la persistencia de las derechas tradicionales y la inexistencia de ruptura política fue lo habitual. La construcción no consensuada del poder municipal –designación como alcaldes y ediles de caciques y amigos del gobernador– fue lo habitual y el principal motivo de conflicto.

De todo ello escribe, y sobre ello se pregunta, Óscar Rodríguez Barreira en Miserias del poder, un libro que aborda la construcción del poder local durante la posguerra desde una perspectiva reticular y desde abajo. Una obra en la que se pretende constatar, desde el ámbito local, «los intereses materiales de quienes detentaban el poder, calibrar la capacidad proselitista del franquismo, analizar el peso de la familia y las redes clientelares en la dinámica política o dilucidar la continuidad o ruptura de los cuadros políticos de la dictadura».

La obra está concebida en tres capítulos. El primero aborda la narración de la Guerra Civil en Almería a través de los ojos y las experiencias rememoradas por las derechas: la construcción de las redes sociopolíticas en torno a la Quinta Columna, la configuración de los futuros cuadros políticos del franquismo y la evolución de las actitudes sociales y de resistencia a la República y la guerra... El segundo capítulo presta especial atención a las dinámicas de exclusión de la política republicana y al nacimiento de FE-JONS para, luego, poner el acento en el Frente de Juventudes y Auxilio Social, dos de las delegaciones de la renacida FET-JONS con mayor proyección social, cuyo análisis ofrece una explicación del papel desempeñado por el partido único en el Nuevo Estado. El último capítulo se ocupa del poder en las instituciones locales y provinciales durante los años cuarenta. Los conflictos entre las jefaturas de FET-JONS y los gobernadores civiles hasta que el poder central impuso la unificación de cargos, la renovación de los cuadros políticos intermedios del franquismo, el perfil de los dirigentes franquistas de los años cuarenta y, sobre todo, la interacción entre lo viejo y lo nuevo, dando especial relevancia a las redes de poder de los notables y a la renovación fundamentada en las redes sociopolíticas construidas durante la traumática experiencia bélica, completan una investigación que, como podrá observar el lector, llena esta obra de sugerencias y reflexiones que nos acercan, con rigor, a un pasado no muy lejano y hasta ahora poco conocido.

Como se podrá comprobar, el libro que nos ofrece Óscar, fruto de una madura reflexión que concluyó en una excelente tesis doctoral, es un buen libro de historia que va a contribuir, sin lugar a dudas, a oxigenar la esclerotizada historiografía sobre el franquismo en Andalucía en lo que respecta a las instituciones locales. Es también una aportación notable al debate estatal sobre los apoyos sociales de la dictadura y al del funcionamiento del poder bajo el franquismo. En definitiva, este libro ayudará al lector a formarse una valoración del lugar que debe ocupar el franquismo en la historia contemporánea de España. Una obra, en suma, que hace una eficaz demostración de los caminos que hay que transitar para hacer buena historia.

FERNANDO MARTÍNEZ LÓPEZ

Catedrático de Historia Contemporánea

Cabo de Gata (Almería), junio del 2009

AGRADECIMIENTOS

Este libro estÿ construido a partir de un capítulo y medio, reducido y reelaborado, de mi tesis doctoral –la cual defendí en la Universidad de Almería el 11 de mayo del 2007–. En primer lugar, quisiera agradecer al tribunal que la juzgó –los doctores D. Ismael Saz, D. Manuel Ortiz Heras, D. Francisco Sevillano, D. Antonio Cazorla y D. Luis Carlos Navarro– tanto su presencia como las críticas que realizaron. La mayor parte de ellas están recogidas aquí.

Miserias del poder está dedicado a las dos personas que, además de mis padres, más me han ayudado: Antonio Cazorla Sánchez y Sofía Rodríguez López. Además de dedicárselo a ellos, este trabajo quiere ser un homenaje a Manuel Rodríguez Fernández (qepd), mi padre, mi amigo, mi incansable lector. Gracias, Manolo; gracias, papá.

Tengo el honor de haber contado con Antonio Cazorla como maestro. Antonio ejerció, pues, una labor que ni le correspondía ni le reportó beneficio alguno, todo lo contrario. Aunque él fue el primero en estudiar el franquismo en Almería, nunca se sintió ofendido, o cuestionado, por mis intereses investigadores, sino que me animó e impulsó sin reservas. En un mundillo tan poblado de desconfianza y egos nunca saciados, siempre mostró una fe inquebrantable en mí y en mi proyecto. Un comportamiento lleno de generosidad, profesionalidad y espíritu democrático.

A Sofía Rodríguez la conozco desde los tiempos de la licenciatura y ya entonces era el espejo en el que todos nos mirábamos. Compartir beca y director durante nuestras tesis doctorales pudo haberse convertido en algo desagradable, mas nunca fue así. Los cuatro años durante los que trabajamos en el área de Historia Contemporánea fueron un placer, y nuestra relación, ahora que las obligaciones profesionales ya no nos mantienen unidos, es de las cosas buenas que ocurren en mi vida. Al hacer balance de nuestros años de amistad solo puedo decir que es una intelectual de primera línea,una amiga fiel y una persona íntegra. Es un orgullo estar en su mundo. Gracias.

Este libro trata, entre otras cosas, de la construcción del poder local durante la posguerra, analizándola desde la perspectiva de la nueva historia política y las teorías de redes sociales. La utilización de este punto de vista no es fruto del azar, ya que tanto Antonio Cazorla como los miembros del grupo de investigación Sur-Clío y sus directores, los catedráticos Fernando Martínez y Francisco Andújar, lo llevan aplicando en sus trabajos y enseñando en las aulas desde tiempo ha. A Fernando debo agradecerle su confianza en momentos difíciles y el que me devolviera a un lugar de trabajo agradable. Solo en un espacio así podía recuperar el gusto por la historia, mi verdadera pasión. Este último agradecimiento lo extiendo al resto del grupo, y en especial, a Maribel Ruiz García.

Ismael Saz no solo ha estado dispuesto a debatir y enseñarme sobre el franquismo, sino que, precisamente cuando más alejado estuve de la universidad, me animó, y apoyó, para que continuara adelante. También quiero acordarme de otros colegas, casi todos de la última generación de investigadores del franquismo, que, bien leyeron críticamente mis textos, bien me facilitaron e ilustraron con los suyos, o bien estuvieron dispuestos al debate: Ana Cabana, Zira Box, Jorge Marco, Miguel Ángel del Arco, José Antonio Parejo, Laura Zenobi... No puedo, ni debo, olvidar que Carmen Rosa García y Valeriano Sánchez me ayudaron con mis búsquedas de archivo sobre la familia Vivar en Vélez-Málaga y sobre los linajes políticos de Berja, respectivamente. Tampoco puedo pasar sin mencionar a Nicolás Suárez de Urbina, que me ayudó con los idiomas y con la informática. Fuera del ámbito académico, durante la complicada fase de redacción del libro, obtuve cobijo, café y simpatía en El Bellas, en Ponferrada, que no sería lo que es sin Manu, Gelín y Noel. También recuerdo el cariño y la fe que me regalaron Aitana, Ivano, Fran, Lucky, Carlos y... René.

Debo agradecer el trato que me dispensaron los responsables y trabajadores de los diferentes archivos y bibliotecas que visité para realizar este libro. En este sentido, es de justicia reconocer el revulsivo que supuso la llegada de Marisa Andrés Uroz a la dirección del Archivo Histórico Provincial de Almería. Allí, Ramón Martínez Siles (qepd) siempre me atendió con cordialidad y alegría, no poniendo pegas para fiarme el pago de algunas fotocopias o, incluso, para hacer llamadas perdidas a mi móvil cuando, por mis habituales despistes, lo olvidaba en alguna de las estancias del edificio. Vicent Olmos y el resto del equipo de Publicacions de la Universitat de València jugaron otro papel fundamental. Durante la fase de edición de este, Vicent mostró una paciencia y profesionalidad infinitas. Tampoco me cansaré de dar las gracias a todas las personas que me ofrecieron sus testimonios. Entiendo que muchas de las cosas que se explican aquí no se corresponden con su recuerdo y experiencia. Esta discrepancia no es solo lógica, sino incluso saludable. En cualquier caso, quiero aclarar que si en algún momento he errado en la interpretación que doy a sus palabras, nunca fue con mala fe.

Finalmente, quiero mencionar a los míos. Olga, mi madre, es todo cuanto tengo y la responsable de todo lo bueno que pueda hacer. Sin ella no seguiría adelante. Sin ella este libro no se habría concluido. Gracias, Olgui; gracias, mamá. Mi hermano Carlos, su mujer, Sonia, y mis sobrinos Carlos, Adrián e Idaira son una permanente razón para la alegría. También recibí un apoyo incondicional de mis tíos Mariló y José Manuel, y de mis primos Víctor, Olga y Beatriz. Este libro es, también, consecuencia de la memoria que se me transmitió de la tragedia de mi bisabuelo Máximo Blanco (qepd). Mis abuelos Generoso (qepd) y Concha (qepd) le pusieron voz y sentimiento a esta y otras historias. Gene y Manolo son, además, mi referencia ética en el trabajo. No menos importantes han sido las enseñanzas de mi otra memoria, la que me regalan mis abuelos Bonifacio y Pascuala.

Gracias a todos.

A primeros del 2009, entre Almería y Ponferrada

QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODIES?

Zygmunt Bauman escribió que la diferencia entre el futuro y el pasado es que el primero deja espacios para la elección. Con esta frase Bauman no pretendía tanto definir o describir el tiempo pretérito, como resaltar el carácter imprevisible del venidero evidenciando una concepción sólida del pasado. Esta percepción, probablemente, fuera compartida por George Orwell, quien, sin embargo, ocupó su pensamiento y su obra con enervantes disquisiciones sobre el sentido y la verosimilitud de la historia. En un artículo sobre la Guerra Civil española publicado en 1942, afirmaba que una de las características de su tiempo era la «renuncia a la idea de que la historia podría escribirse con veracidad». Siete años más tarde, en su obra cumbre, 1984, las referencias al tema fueron aún más inquietantes. La máxima quien controla el pasado controla el futuro; y quien controla el presente controla el pasado o las tesis del Ingsoc sobre la mutabilidad de la historia son, aunque clásicas, de rabiosa actualidad.1

A pesar de las diferentes formas de entender el pasado y las relaciones entre este y el presente, en la actualidad es comúnmente aceptado que nuestra forma de entendernos hoy condiciona nuestras lecturas del ayer y, más aún, que los retos actuales influyen en las preguntas y respuestas que hacemos y obtenemos del registro histórico. La escritura de la historia es, pues, perpetuamente contemporánea. Esta noción es particularmente útil a la hora de valorar la escasa estima social de la historia como conocimiento crítico frente al surgimiento y consumo desmesurado de Memoria y memorias. Según Tony Judt conmemoramos hasta la saciedad los desastres del pasado siglo, pero no los asumimos, los tomamos a la ligera. La lógica cultural del capitalismo tardío, descrita por Jameson, habría afectado también a laindustria de la historia convirtiéndonos en ávidos consumidores de relatos en cadena sobre el pasado. El éxito presente de la sociedad occidental –una sociedad poscatastrófica–, la inmediatez y aceleración de la vida actual y la propia fragmentación de las relaciones entre generaciones, con el consiguiente declive de la experiencia transmitida, han traído aparejadas cierta ansiedad por la adquisición de referentes identitarios –normalmente victimizados– y una, no menos peligrosa, noción de quiebra histórica y vital con respecto a su catastrófico pasado reciente.

El siglo XX está así en camino de convertirse en un palacio de la memoria moral: una Cámara de los Horrores históricos de utilidad pedagógica [...] El problema de esta representación lapidaria [...] no es la descripción –el siglo XX fue en muchos sentidos un periodo verdaderamente terrible, una era de brutalidad y sufrimiento masivo [...] El problema es el mensaje: que hemos dejado atrás todo eso, que su significado está claro y que ahora podemos avanzar –sin las trabas de los errores pasados– hacia una era nueva y mejor.2

Este análisis es aún más pertinente para el caso español. Aquí, la transición política a la democracia y su principal artífice, el Rey Taumaturgo, habrían conseguido redimirnos de nuestro pasado cainita introduciéndonos en Europa –vacuna eficaz contra nuestra innata tendencia a la violencia y al desgobierno–. El horizonte de paz, democracia y europeísmo que se abrió con los ochenta nada tenía que ver con nuestra tradición guerracivilista, por lo que la disciplina histórica nada tenía que aportar a nuestros actuales retos. Existían persistencias del pasado, y todavía se notaba la huella profunda de Franco y la Guerra Civil, pero no eran más que rémoras en el peregrinaje a la tierra de promisión. Estas persistencias y los grandes sacrificados del tren modernizador tenían un cruel espacio en el nuevo horizonte: ejemplos de aquello que se debía evitar. Los precedentes más inmediatos de este discurso, que hemos simplificado y usado irónicamente, eran la concepción más popular de los años sesenta y setenta sobre nuestro más sangriento pasado: la guerra como tragedia colectiva, el todos fuimos culpables. La guerra fue un desastre de tal magnitud que nunca más debería repetirse. Ambos bandos habían cometido crímenes sin parangón, de manera que la responsabilidad del conflicto era irrelevante, lo importante era que no se repitiera. Este valor, o contravalor, inundó hasta la saciedad el ambiente de los setenta, facilitando el tránsito a la democracia y, tras echar al olvido el pasado, posibilitó, con el tiempo, la construcción de otro mito: el de la modélica Transición y su espíritu. Este discurso, en el que confluyen el concepto de redención del imaginario católico y el de contrato social del liberal, se constituyó como mito fundacional de nuestro presente. Ya en el siglo XXI, más del ochenta y cinco por ciento de los españoles se mostraban sumamente orgullosos de cómo se había llevado a cabo el proceso de cambio político, por lo que se podría decir, con Paloma Aguilar, que la autosatisfacción suscitada por la Transición simboliza una reconciliación de los españoles consigo mismos, un nuevo momento.3

Esta forma de comprender el pasado nos remite más a la carencia de políticas de memoria democráticas y a la incapacidad de la historia profesional para llegar al gran público que a una idea muy extendida: la del pacto de silencio. Con facilidad, se toma el pasado a la ligera. No interesa ni es útil la historia crítica, se prefieren los relatos moralizantes, el uso, normalmente bienintencionado, de fragmentos históricos descontextualizados. Empero, como ha señalado Enzo Traverso, estas buenas intenciones tienen, también, su lado oscuro. En demasiadas ocasiones las catástrofes pretéritas sirven para legitimar acríticamente el presente, neutralizando así la capacidad de la historia como instrumento de emancipación.4

A pesar de lo dicho, ni toda la sociedad de los setenta y los ochenta había evolucionado desde el todos fuimos culpables al espectáculo de la posmodernidad mercantil –hubo minorías activas con distintas lecturas del pasado–, ni nada impidió que los historiadores investigaran la crisis de los años treinta y desmontaran el relato de la Victoria –adjudicando la responsabilidad de la guerra al fracaso de una sublevación militar y no al de la democracia–, ni estas nociones se mantuvieron más allá de los primeros años noventa. Si con la crisis de hegemonía socialista algunos políticos, fundamentalmente de izquierdas, comenzaron a abrir grietas en el pacto de no instrumentalización política del pasado con fines partidistas, la conquista de la mayoría absoluta de los conservadores –que inauguró prácticas políticas centralistas y agresivas con la disidencia social, mediática y cultural– provocó el retorno del pasado. Había estallado la Guerra de Memorias, una batalla que anegó de opinión la esfera pública.5

El fenómeno –impulsado desde asociaciones civiles y, sobre todo, desde los medios de comunicación– colocó la historia reciente en la agenda política, social y cultural, dando protagonismo a experiencias y recuerdos marginales de la Guerra Civil y del franquismo. Por doquier aparecían memorias a las que la democracia no había atendido. A los descubrimientos de fosas comunes en El Bierzo los sucederían los relatos sobre las checas de Madrid o las peripecias de los católicos vascos o catalanes. Historias sin proyección social, aunque incluidas en la historiografía, que se narraban enfatizando, las más de las veces acríticamente, el rol de víctimas de las identidades en liza. El fenómeno encontró empatía entre los profesionales, era un buen momento para la historia, aunque pronto se les presentó un reto que los desbordaba. El pasado se alió con el anhelado futuro, rodeó al presente y dejó apenas sin sentido su aportación al conocimiento. Importantes sectores sociales clamaban por la verdad oculta –la de las izquierdas– o por la otra memoria –la de las derechas–. Parafraseando a Javier Ugarte, se cuestionaba la historia profesional al solicitar un relato más verídico –quizá la palabra exacta sea emocional– de lo ocurrido.6

Pocos captaron el reto al que se nos emplazaba, tampoco se dio demasiada importancia a que públicamente se cuestionara la profesionalidad de los historiadores. Hicimos de la memoria y de los usos del pasado objeto de moda para la reflexión consagrándoles congresos, mesas redondas, libros y proyectos. Apenas reivindicamos públicamente la crítica frente al cemento identitario de la historia victimista e, incluso, algunos llegaron a dotar a esta de mayor valor moral. Recordábamos, sí, pero recordábamos la Guerra de Palabras, aquellos momentos en los que no existía posibilidad de comunicación y entendimiento ni entre las historias ni entre los historiadores de la Guerra Civil. Algunos sí percibieron las quejas y ejercieron la autocrítica señalando la incapacidad de la historiografía para suavizar la escisión entre memorias.

Por paradójico que parezca, puede ser que la historia de la guerra que nos han contado y nos cuentan esté contribuyendo a definir las pautas de memoria colectiva escindida en dos opciones antagónicas que hemos heredado del pasado reciente.7

Procesos similares, aunque con otras características, se han dado en otros lugares. Desde finales del pasado siglo han proliferado las reivindicaciones públicas en pro de una revisión del pasado que tuviera en cuenta identidades marginadas y los costes del éxito occidental. Este fenómeno ha producido una revalorización del pasado con importantes consecuencias políticas y legislativas, hasta el punto de que hoy pocas voces niegan el derecho, que no el deber, a la memoria. Mientras en España discutíamos el contenido de la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, Tony Judt constataba que el billete para la entrada en Europa lo daba el reconocimiento del exterminio. Paradójicamente, esta revalorización del pasado socavó la autoridad de los historiadores.

A lo que asistimos es a una creciente difuminación de las barreras intelectuales que separaban, no la memoria de la historia, sino más bien al historiador respecto del común de los ciudadanos. Cierto que los historiadores se parapetan detrás de la retórica de la objetividad y la Verdad de la ciencia en busca de una distancia deferente con el resto de sus conciudadanos, pero lo que esto produce es si acaso un injustificable alejamiento del historiador respecto de los debates acerca del pasado que surgen en la sociedad civil.8

Frente a esta actitud, no hace demasiado tiempo, un eminente historiador, Geoff Eley, realizó una lectura de la historia reciente de la historiografía en la que concluía que las aportaciones más significativas se han producido al aprovechar ideas y energías procedentes, si no de las afueras, sí de los márgenes del gremio. Si queremos mantener la actividad, vigencia y utilidad social de la historiografía, sostiene Eley, debemos facilitar el tránsito de teorías, relatos y memorias de múltiples procedencias: arrumbar las defensas de la historia. Esta actitud desenfadada –que procede de la confianza en la historia como instrumento de cambio– resulta más que pertinente, pero sin perder de vista dos recomendaciones no demasiado transdisciplinares de E. P. Thompson, otro historiador no menos influyente. La necesidad de la historia como crítica –con su inherente capacidad para eliminar procedimientos autoconfirmatorios– y que lo realmente específico de la historiografía es la naturaleza cambiante y contradictoria de su objeto de estudio y, nosotros añadiríamos, de sus propios resultados y conclusiones. Las ideas señaladas –transdisciplinaridad, emancipación, crítica y cambio– pueden ayudarnos a dar respuesta al reto planteado por la irrupción de memorias. Un reto, también una oportunidad, que no solo abre una ventana para analizar los marcos del recuerdo de la guerra y de la dictadura, sino que ha acercado nuestro objeto de estudio al gran público. Es nuestra responsabilidad acercarles relatos que, al tiempo que satisfacen su curiosidad y sus demandas, les hagan ver el carácter contingente de nuestro conocimiento, el valor del escepticismo frente a las grandes verdades y la necesidad de que la historia sea autorreflexiva y autocrítica. Es responsabilidad de todos –ciudadanos, asociacionismo cívico, historiadores, medios de comunicación...–vigilar a los vigilantes.9

El tema principal de Miserias del poder no es ni la Guerra Civil ni la memoria colectiva, sino la construcción y consolidación del poder durante el primer franquismo, quiénes fueron sus apoyos sociales y qué actitudes desarrollaron. Un tema que, aun recibiendo atención preferente entre los especialistas, apenas ha conseguido llamar la atención de los medios y de la sociedad.10 El lugar preeminente concedido a la faz más cruel del franquismo ha dejado al margen del debate sobre la Memoria, no solo quiénes fueron los grandes beneficiados de la dictadura, sino cómo hicieron para perpetuarse durante cuatro décadas en el poder y ampliaron, incluso, sus bases sociales. Esta problemática no es nueva; durante la Transición existió una percepción ampliamente extendida sobre el significado y las consecuencias para el momento del drama de la Guerra Civil, mientras que las discrepancias a la hora de valorar la dictadura franquista eran notables. Al existir discrepancias, el recuerdo del franquismo no era útil para el proceso democratizador, por lo que se obvió. La democracia española, explica Ismael Saz, nacía curada de memoria –de la guerra– pero enferma de olvido –del franquismo–.

Lo que se producía era en cierto modo una paradoja: el recuerdo de un mal –la guerra civil– había marcado los límites por donde debía transitar la transición; pero para que esta se llevase a término felizmente era el recuerdo de otro mal el que se eclipsaba.11

La ruptura de las hostilidades en torno al pasado ha hecho del franquismo un tema preferente, pero su incorporación al debate público ha sido parcial y selectiva; más que aprender sobre el franquismo hemos conmemorado el antifranquismo. Existen poderosas razones que explican este fenómeno, la más importante es la persistencia, en importantes sectores de la opinión, del estigma que la dictadura había impuesto sobre los rojos. No solo era necesario significar y dignificar la acción y los sufrimientos de la oposición, sino también resaltar el carácter impuesto y coercitivo de un régimen que siempre se aferró a las armas para conservar el poder. El peso y la necesidad de este mensaje es incontestable, pero olvida que cualquier sistema de dominación es incapaz de mantenerse únicamente sobre la coerción, que importantísimos sectores de la población se alinearon con el bando rebelde, primero, y con la dictadura, después, y que, con el transcurso del tiempo, Franco no solo mantuvo esos apoyos, sino que consiguió ampliarlos. La Memoria de la represión no ha sacado del olvido el franquismo, ya que la dictadura fue mucho más que violencia. El que el proceso de Recuperación de la Memoria Histórica se haya volcado sobre la Guerra Civil y la represión de la inmediata posguerra puede tener, además, el pernicioso efecto de actuar como recuerdo pantalla que oculte elementos significativos de nuestro pasado reciente como la memoria de la República en paz o las acciones antifranquistas durante la dictadura. Urge, pues, un debate público que incluya todos estos elementos para permitir una valoración del lugar de la dictadura en nuestra historia contemporánea.12

Este libro pretende contribuir a este debate. Para llevarlo a cabo, Miserias del poder centra su atención en un universo pequeño con escaso peso político y económico: la provincia de Almería –tristemente conocida como la Cenicienta del Estado–. Pese al florecimiento de las historias locales y regionales, los estudios micro suelen justificarse bien sobre la base de la importancia de la región o el acontecimiento analizado, bien al explicar la imposibilidad de cuantificar el problema en un marco más amplio (represión), o bien por la necesidad de cubrir lagunas historiográficas. Recientemente, y en un marco de especialistas, se diagnosticaba un proceso de desertización en la historiografía del franquismo en Andalucía y se lamentaba, entre otras cosas, la escasez de trabajos sobre las instituciones locales. Mientras el puzle de la represión estaba casi resuelto, en el de las instituciones faltaban muchas piezas –provincias– por encajar. Faltaríamos a la verdad si justificáramos este libro con estos argumentos: ni Almería tiene una importancia capital, ni es imprescindible un análisis micro para describir la política franquista, ni la idea es completar un hueco que facilite la elaboración de síntesis sobre Almería, Andalucía o España. Nuestro objetivo y justificación es contar los años cuarenta desde la periferia real.13

Lo que queremos es ver los intereses materiales de quienes detentaban el poder, calibrar la capacidad proselitista del franquismo, analizar el peso de la familia y las redes clientelares en la dinámica política, dilucidar la continuidad o ruptura de los cuadros políticos de la dictadura... Todo ello desde una provincia depauperada tan representativa o más que otra con un nivel de desarrollo económico por encima de la media. Son preguntas generales hechas a un registro histórico circunscrito. La elección del marco local tiene que ver con el deseo de explicar la interacción entre las órdenes emitidas desde el poder central, la sociedad sobre la que se aplicaban y las instituciones y cuadros políticos, normalmente locales y provinciales, que debían ejecutarlas.

Se debe considerar que una dictadura es una construcción social y, por ello mismo, que no se puede explicar solo a través de sus estructuras y políticas, sino que es imprescindible atender siempre a la doble y cambiante realidad básica de cómo afecta a, y es influida por, la vida de la mayoría de los que viven bajo ella.14

Por norma general, los análisis políticos conceden prioridad a las grandes instituciones del Estado; la pretensión de Miserias del poder es hacer una lectura del poder franquista no tanto desde abajo, ya que no es historia social, como de abajo hacia arriba. No se negará la agencia al poder central, pero lejos de pretender constatar mecánicamente cómo desarrolló sus políticas, trataremos de atender a cómo la realidad social y política de los cuarenta influyó en la forma que adoptó la dictadura, así como a las respuestas que ofreció esta.15

Miserias del poder está estructurado en torno a tres capítulos: Vivir la Cruzada en el Infierno; Hijos subversivos, padres de orden, y Caudillos y deudos. El capítulo primero, Vivir la Cruzada..., narra la Guerra Civil en Almería desde la perspectiva de las derechas o, si se prefiere, de aquellos que por su religión, por su nivel socioeconómico o por su ideología, fueron perseguidos por, o ellos mismos se enfrentaron a, los poderes del bando republicano. Este capítulo persigue varios objetivos: realiza una lectura cultural de la acción colectiva clandestina durante la Guerra Civil, explica la construcción de redes sociopolíticas articuladas en torno a la Quinta Columna, muestra la configuración de los futuros cuadros políticos del franquismo y, finalmente, propone una cronología de la evolución de las actitudes sociales y la resistencia a la República en guerra. El segundo capítulo, Hijos subversivos..., da un pequeño salto hacia atrás para explicar la política durante la II República, prestando especial atención a las dinámicas de exclusión de la política republicana y al nacimiento de Falange. A pesar de las continuidades, FE-JONS tendrá importantes diferencias con respecto a FET-JONS, el partido único orquestado por el franquismo. Explicadas las distancias entre ambas organizaciones, centraremos nuestra atención en dos de las delegaciones de FET-JONS con mayor proyección social: el Frente de Juventudes y Auxilio Social. A través del análisis de su dinámica política, acción y relaciones con el Estado, capacidad de penetración en la sociedad y de los límites que imponía la situación social, económica y política, ofreuna explicación del papel jugado por el partido único en el Nuevo Estado: uno subordinado. Caudillos y deudos... se ocupa del poder en las instituciones locales y provinciales durante los años cuarenta. Se parte de la reconstrucción de las instituciones locales. Este proceso fue extremadamente conflictivo y es más explicativo si se observa de abajo hacia arriba: desde los pueblos hasta las capitales de provincia. Los múltiples conflictos existentes en los municipios ahondaron en el conflicto existente entre FET-JONS y el Estado, lo que se deja ver en todas las provincias con las luchas entre jefaturas provinciales y gobiernos civiles. La solución que ofreció el poder central fue la unificación de cargos, una política que redujo a la nada la posibilidad de crítica al poder. Esta supuso la consolidación de un nuevo caciquismo o, si se prefiere, de un clientelismo de Estado y partido único. Sin negar la renovación producida en los cuadros políticos intermedios del franquismo, proceso que constatamos, interpretamos este hecho como algo característico de un poder local fascistizado. Con esta caracterización, tratamos de dar cuenta de la interacción entre lo viejo y lo nuevo, dando especial relevancia a que el nuevo poder local permitiera que las redes de poder de los notables y sus clientes se beneficiaran de la desmovilización social impuesta por la dictadura. Para acabar, Caudillos y deudos... ofrece un retrato del perfil social de los cuadros políticos que coparon las instituciones locales durante los años cuarenta. Resumiendo, en este libro hablaremos de la fascistización de los católicos, de la desfascistización, muerte y resurrección de Falange y, por último, de caciques, cruzados y fascistas en las instituciones locales franquistas, relatando la construcción de un clientelismo de Estado y partido único.

Miserias del poder es una reelaboración de parte de mi tesis doctoral, un trabajo dirigido a superar un tribunal académico de especialistas. La decisión de presentarlo ante un público más amplio obligó a cambiar el estilo, reduciendo el contenido de las notas a pie de página, suprimiendo jerga historiográfica, eliminando citas literales, etc. Aun así, el texto conserva un tono académico. Lamentablemente, la pretensión de llegar a un público amplio choca abruptamente con el contexto en el que se elaboró y reescribió el trabajo. A pesar de no ser un trabajo divulgativo, invitamos a todos a que lean, critiquen y discutan lo expuesto aquí. La historia y las miserias del poder franquista son demasiado importantes como para dejarlas en manos de los historiadores.

Notes

1 Zygmunt Bauman (2007; ed. or. 1988), George Orwell (2003; ed. or. ¿1942? y 2006; ed. or. 1949).

2 Tony Judt (2008: 15-16) y Fredric Jameson (1991).

3 Paloma Aguilar en Julio Aróstegui y François Godicheau (eds.) (2006: 265). Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) Encuesta-estudio de diciembre de 1995, CIS. Encuesta-estudio 25 años después, diciembre del 2000, CIS. Encuesta-estudio Constitución e instituciones, 20 aniversario de la Constitución, diciembre de 1998. Paloma Aguilar (1996 y 2004), Paloma Aguilar en Santos Juliá (dir.) (2006), Santos Juliá (2003), Cristina Moreiras (2002) y Teresa Vilarós (1998). La Transición como matriz del tiempo presente en Julio Aróstegui (2004). El concepto de imaginario en Charles Taylor (2006). La pequeña maldad con respecto al toque real de Juan Carlos I es un guiño a un clásico de la historiografía. Marc Bloch (2006; ed. or. 1924).

4 Enzo Traverso (2007: 69-79). Ejemplos de esta actitud pueden ser el uso neoliberal del concepto de totalitarismo o, en un plano distinto, el del pasado semita. Enzo Traverso (2002), Peter Novick (2007) y Norman Finkelstein (2002).

5 Francisco Sevillano (2003a), Santos Juliá (1981), Julián Casanova (1994), Carsten Humlebaek (2004) y Aguilar en Juliá (dir.) (2006).

6 Javier Ugarte en Carme Molinero (ed.) (2006: 187). Sobre los movimientos por la recuperación de la Memoria Histórica puede verse Xavier Domènech (2005), Sergio Gálvez (2005), el especial Memoria Histórica de Hispania Nova (n.° 6 y 7) (2006 y 2007) y Sergio Gálvez (2008). También resulta pertinente Emilio Silva y Santiago Macías (2003). Una lectura crítica de la publicística ultraconservadora de los últimos años en Javier Rodrigo (2004).

7 Jesús Izquierdo y Pablo Sánchez León (2006a: 38). Usos y memorias en célebres congresos Carlos Forcadell et al. (eds.) (2004), Juan José Carreras y Carlos Forcadell (eds.) (2003), Justo Beramendi y María Jesús Baz (2008) y Manuel Ortiz Heras (coord.) (2005). Lo de la guerra de palabras proviene de un artículo clásico de Paul Preston, aunque Pérez Ledesma ha señalado el fin del consenso historiográfico. El ejemplo más palmario de la reedición, aunque entre la izquierda, se pudo ver en el n.° 7 de la revista electrónica Hispania Nova (2007). Paul Preston (1984), Pérez Ledesma en Juliá (dir.) (2006) Jesús Izquierdo y Pablo Sánchez León (2006b). Lo de las líneas de escisión de la memoria en Ronald Fraser (2001).

8 Pablo Sánchez León en Pablo Sánchez León y Jesús Izquierdo (eds.) (2008: 143) y Tony Judt (2006: 1145). Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) 8-9-2006, Boletín Oficial del Estado (BOE) 26-12-2007. Puede observarse en el texto de la Ley la vigencia del mito del espíritu de la Transición: «El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el periodo democrático, en favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió». Geoff Eley (1989) Alf Lüdtke (ed.) (1995), Paul Steege et al. (2008), Ranahit Guha (2002 y 2003) y Dipesh Chakrabarty (2000 y 2008).

9 Geoff Eley (2008), Edward Palmer Thompson (1981), James Fentress y Chris Wickham (2003) y Maurice Halbwachs (2004 y 2003).

10 Julián Sanz Hoya (2010), Óscar Rodríguez Barreira (2006) y María Encarna Nicolás (1999).

11 Ismael Saz (2003b: 55) y Aguilar (1996).

12 Saz (2003b), Carme Molinero (2003b) y Marcial Sánchez Mosquera (2008). Sobre la movilización ultraderechista durante la Guerra Civil, véanse Javier Ugarte (1998), José Antonio Parejo (2008a y 2008b), Inmaculada Blasco (2003) y Sofía Rodríguez López (2008). Para el debate sobre los apoyos del franquismo, Francesco Barbagallo (coord.) (1990), Francisco Sevillano (2000 y 2003b), Antonio Cazorla (2000, 2002a y 2002b), Carme Molinero (2005), Ismael Saz y José Alberto Gómez Roda (1999), Óscar Rodríguez Barreira (2007b) y Ana Cabana (2009).

13 En otro lugar ya hablamos del florecimiento de la historia local y su vinculación con la apuesta por reconstruir el franquismo desde la diversidad: Rodríguez Barreira (2006). Esta pretensión también puede verse en Óscar J. Martín García (2008). Análisis de la historiografía del franquismo en Andalucía en Francisco Cobo et al. (2012) y Julio Ponce (coord.) (2008). Ejemplos de historias locales justificadas en su importancia en Luis Castro (2006) o Javier Cervera (1999). Lo de la periferia real es una respuesta a la tendencia a analizar la relación centro-periferia desde una dicotomía tipo que no da cuenta del conjunto del Estado: Madrid (centro-política-estancamiento), Cataluña y País Vasco (periferia-economía-modernización). Carme Molinero y Pere Ysàs (1999), Xavier Domènech (2008) y, sobre todo, Antonio Canales (2006a).

14 Antonio Cazorla (2000: 14). Lo de las preguntas generales en Carlo Ginzburg (2004: 18).

15 Historias desde abajo del franquismo en Conxita Mir (2000a y 2000b), Óscar Rodríguez Barreira (2008), Ana Cabana (2006 y 2007) y Juan Francisco Gómez Westermeyer (2006).

VIVIR LA CRUZADA EN EL INFIERNO. LA QUINTA COLUMNA

¿Por qué duermen cuando Málaga está ardiendo? Preguntó María a los Brenan al alba del 19 de julio de 1936. Ese día marcó el fin de los más maravillosos días de verano. Según Gerald, el sofocante calor no invitaba a quemar iglesias, si bien no era esta una opinión muy extendida durante esos días. Aunque, durante la República, Málaga ya se había distinguido por el arraigo del anticlericalismo y sus manifestaciones violentas, nada sería comparable a lo que se viviría durante el tórrido verano del 36. Llamas, muertes..., y un giro total de todas las convenciones que articulaban y jerarquizaban las relaciones sociales. Ya no más Buenas noches señor o Vaya usted con Dios. En adelante imperaría el sobrio ¡Salud! Había llegado el momento de trocar el purgatorio en Edén. Para muchos, las llamas purificarían la tierra y transformarían la sociedad. No más rezos ni genuflexiones, ni trabajos de sol a sol para el cacique... Era el momento del pueblo.1

En la parte delantera de un camión iba un joven anarquista que parecía un mascarón de proa. Llevaba contra su pecho la bandera roja y negra. Sus ojos habían dejado de ver las calles del pueblo, los coches que pasaban. Solo veía cerca, un poco más adelante, el mundo futuro. El hombre libre y feliz, el hombre justo y bueno, trabajo para todos, pan y amor para todos. En su sueño nos conducía al mundo futuro. La tierra prometida del hombre.2

Si esas escenas causaron impresión en los liberales británicos, más fuerte sería el impacto que sufrieron otras personas de mentalidad más conservadora. Ese era el caso de María, la sirvienta de los Brenan, o del norteamericano Edward Norton. La principal avenida de la ciudad, aquella por la que paseaban su esplendor las clases adineradas, sería la primera en arder, después prenderían las iglesias, los talleres de los periódicos de derechas y los más suntuosos casinos: las masas eran dueñas de Málaga.3

Altas lenguas de fuego salían de media docena de casas cerca de la playa [...] A través de la nube de humo se veía un barco de guerra dirigiéndose al puerto con la bandera roja ondeando [...] Pasaron más camiones por nuestra calle cuyos ocupantes –hombres, mujeres y niños– agitaban banderas rojas, banderas rojinegras (el estandarte de los anarquistas) y banderas con la hoz y el martillo de la Rusia soviética. Todos esos lunáticos motorizados daban vivas a la «revolución del pueblo».4

Más duras serían las descripciones que realizarán dos años más tarde aquellos que fueron perseguidos por los «lunáticos motorizados». Mientras Antonio Pérez de Olaguer relataba las hazañas de la «gran masa de mujerzuelas, de milicianos y ¡horror! de niños», Remigio Moreno González culpabilizaba a las mujeres de las mayores salvajadas: «Los insultos más soeces, las blasfemias más ultrajantes, los comentarios más crueles eran hechos por mujeres».5 En Almería, una tierra cercana cuya vida en democracia había sido menos conflictiva que la malagueña, también aparecieron plumas dispuestas a la rememoración del horror rojo:

Se alza el telón del mal y van saliendo a escena las pasiones, los vicios, la anarquía, la mentira, la «cencerrada de la libertad» y el pueblo en la inconsciencia con sus gritos de espanto, sus gestos de terror, las teas incendiarias de la revolución y la muerte: es la República. Y comienza la acción con esta frase: «¡Libertad! ¡Libertad! Incendiad las iglesias; destruid las imágenes; no quede un símbolo cristiano en los caminos, ni en las casas, ni en las tumbas, perseguid al que lo ostente».

Si estas eran las letras que Bernardo Martín del Rey dedicaba a la democracia republicana, ¿qué no podría contar sobre la República en guerra? Narró muchas cosas –y muy sentidas–. Un libro dedicado a los mártires, a la Cruzada, unas Ofrendas del Cautiverio:

Los que quedamos en la zona roja, los que purificados hemos quedado de espíritu y de cuerpo y vivimos la tragedia en todos sus espantos, un deseo nos alienta, un sentimiento del alma nos obliga: no olvidar nuestros mártires; rendirles ofrendas póstumas, elevarles sentidas oraciones; tributarles homenajes... Muy poco sacrificio es el nuestro: ellos dieron la vida por España [...]

Mas no sufrí por mí; yo sentí el dolor de los demás, la amargura de aquellos compañeros de prisión que, en presencia mía, de palabra y de hecho eran atormentados. Y por este dolor y esta grandeza de sufrir por la Fe y por la Patria, y por lo que en provecho pudiera redundar en tiempos venideros, he escrito estas crónicas de Almería, la Ciudad desgraciada que ha sentido la tristeza de buscarse ella misma el infortunio y ha sentido también humillada –porque nada ha hecho por redimirse– la alegría de verse libre de la tiranía del marxismo.6

El relato del archivero tradicionalista almeriense contiene dos conceptos, o ideas entrecruzadas, que serán recurrentes en el imaginario derechista sobre la Guerra Civil: el homenaje o tributo a los mártires de la Cruzada y la interpretación de la Guerra Civil en clave palingenésica –vida, caída y redención–. Como explica Zira Box, en las culturas políticas antiliberales del nacionalismo español «subyacía la idea, de indudable raigambre cristiana, [...] de que solo el dolor, la muerte y el sacrificio podían traer la salvación». Esta lectura redentorista del conflicto civil tendrá, al menos, dos lecturas distintas para las grandes culturas políticas de las que se alimentó el franquismo: la nacional-católica y la fascista.7

Los falangistas, que algunos sí eran fascistas, de acuerdo con su ideología populista, ultranacionalista y palingenésica, interpretaron la Guerra Civil y la Victoria como la constatación de la resurrección nacional. La clave de bóveda que soportaba el arco mítico que componía su religión política era la resurrección patria. Este mito palingenésico, evidentemente, estaba conectado con el catolicismo, pero la redención a la que aspiraban los fascistas españoles únicamente tenía sentido como un culto secular a la nación.8 En cambio, para la cultura política nacional-católica, la redención ganada durante la guerra era de naturaleza divina ya que «el principio realmente sagrado era Dios [...] el amor y fidelidad a la patria –una patria concebible únicamente en función de su consustancialidad con lo católico–debían situarse en un plano necesariamente supeditado a la fidelidad última y absoluta a Dios».9

Si abandonamos el terreno de los intelectuales y de las ideologías elaboradas –historia intelectual– y descendemos hacia la gente corriente y las culturas populares –historia sociocultural–, observaremos cómo la resurrección patria a la que hemos aludido era consecuencia, indispensable, de la destrucción de la Anti-España: los rojos. Estos serán descritos en la literatura filofranquista como masas bestiales y degeneradas, con especial saña en las mujeres y, sobre todo, en la imagen de la miliciana.10 Y es que, como ha mostrado Antonio Cazorla, el discurso esencial de la memorialística de los derechistas comunes exponía que «el padecimiento de los españoles, su sangre, había servido para borrar los pecados cometidos por o durante la democracia republicana». En consecuencia, los padecimientos sufridos durante la guerra, ya que la dictadura únicamente reconoció el terror rojo, nunca el blanco o el azul, y la Victoria no solo permitieron la resurrección nacional (o nacional-católica), sino que se convirtieron en la razón de ser de la dictadura, en su legitimidad de origen.11

UNA CALDERA AVIVADA POR LOS MALAGUEÑOS

No muy distinta de esta hubiera sido la percepción que nos habría podido brindar uno de los principales protagonistas de este libro: Rodrigo Vivar Téllez. En los inicios de la Guerra Civil, Rodrigo no había llegado, aún, a la treintena y, para su pesar, ya había sufrido amenazas contra su integridad física salvando, milagrosamente, su vida en Coín (Málaga).12 Según el relato autobiográfico que Rodrigo transmitió a su hijo, durante la República, mientras ejercía de magistrado en la localidad malagueña, había dado un generoso donativo a un jornalero desesperado que, más tarde, en los primeros momentos de la guerra, se convertiría en un líder de los grupúsculos radicalizados de la localidad. Sería este personaje quien le permitiera huir de una muerte segura para refugiarse en la capital. Empero, Málaga era un mal lugar para que el vástago de un cacique de Vélez-Málaga se refugiara. Si en los pueblos de la provincia se cometían desmanes, en la capital la situación era aún más grave. Allí los Larios y sus representantes, como Fernando Vivar Torres –el padre de Rodrigo–, eran mal vistos, e incluso odiados, por importantes sectores de las clases subalternas, además de por los sindicatos y los partidos de izquierda.13 Como era de esperar, el joven juez fue prendido de nuevo. Gracias a los contactos de su familia y a las redes de solidaridad derechista malagueñas, Rodrigo salvó su vida. El precio, no obstante, sería alto. Si lo sufrido hasta el momento había sido poco, todavía le tocaría vivir casi un año en un psiquiátrico. Fue su fe la que le insufló fuerza y esperanza para salir de esa traumática experiencia.

¡Van a matar al señor Rodrigo! [...] La forma de salvarlo fue que no se podía hacer nada pero que lo único era hacer un parte médico en el que no estaba bien, que tenía problemas psíquicos y tal y cual y que había que internarlo... [...] Entonces consiguieron que lo internaran en un sanatorio psiquiátrico que tenían unos primos hermanos: los Linares [...] Uno de los hermanos Linares tenía el psiquiátrico. Lo internaron ahí y se pasó un año de la guerra encerrado.14

Realmente no llegó a ser un año, aunque seguramente a Vivar Téllez el tiempo transcurrido hasta la primera semana de febrero de 1937 debió de parecerle una eternidad. Vivir la Cruzada en el Infierno terminó transformando radicalmente a Rodrigo. Si hasta ese momento había estudiado como un mulo, en adelante dedicaría sus talentos y energías a defender a su Caudillo.15

Al margen de la verosimilitud que queramos conceder al relato autobiográfico que Rodrigo Vivar transmitió a su hijo Fernando, este, entendido como un discurso autoexplicativo de su identidad política en conexión con las culturas políticas que hemos descrito más arriba, nos puede ser útil para entender no solo los valores de las clases medias católicas en los años treinta, sino cómo estos se transformaron durante la Guerra Civil.16

En primer lugar, cabe decir que el relato de nuestro actor se explica desentrañando una matriz significativa basada en dos conceptos: la descripción de su evolución vital de acuerdo con un esquema palingenésico (República/Vida, Guerra/Muerte y Posguerra/Resurrección) y una autopercepción victimista de su situación en la coyuntura histórica que le tocó vivir. Rodrigo Vivar Téllez afirmaba que durante la II República era una persona completamente apolítica y al margen de cualquier conflicto. Únicamente se dedicó a sus estudios. Este apoliticismo se ve refrendado, al decir de los suyos, por su propia condición de juez que, evidentemente, le impedía tomar partido por ninguna opción política.17 Preguntado su íntimo amigo Juan José Pérez Gómez acerca de cómo definiría la identidad política de Rodrigo Vivar, respondió con un largo silencio y dos palabras: «como magistrado».18

Mas una cosa es la autorrepresentación y el autoentendimiento de cada cual y otra, bien distinta, cómo se es o cómo lo perciben a uno los demás. El hecho de que Vivar Téllez perteneciera a la familia Vivar, históricamente vinculada a la odiada Casa Larios –un poder fáctico indiscutible y persistente en el tiempo en la provincia de Málaga–; su firme y decidido catolicismo en un periodo en el que el conflicto clericalismo/anticlericalismo era una línea de escisión que, en gran medida, marcaba no solo la identidad política, sino la propia actitud hacia la República; su posición y ascendencia social –un joven juez, vástago, además, de un pequeño terrateniente vinculado al conservadurismo decimonónico–; añadido a la propia percepción de las clases subalternas de las estrategias tradicionales de la burguesía terrateniente para conservar su poder y ascendencia por medio de la paciente colocación de sus hijos, bien en el funcionariado, bien en otras familias de recursos a través de matrimonios convenientes,19 no hacían, precisamente, que el apoliticismo de Rodrigo Vivar fuera demasiado creíble en el contexto de los años treinta. Podía no pertenecer oficialmente a ningún partido, pero su cultura política y su posición social estaban claramente definidas.20

De este modo, la anécdota que ya hemos narrado de cómo ayudó a un pobre jornalero desesperado que luego le devolvió el favor salvándole la vida no solo narra la verdad de Rodrigo, sino que señala lugares comunes del discurso victimista que refrendará las agresiones de los rebeldes primero y del franquismo después: actitud agresiva de las izquierdas, o de las clases subalternas, y pacífica de las piadosas derechas –la gente de orden–en el contexto republicano. La caridad como solución válida al problema social. El discurso de que había buenas y malas personas en ambos bandos –señalándose implícitamente como uno de los buenos en su bando–. Y, finalmente, la representación de la guerra como una locura trágica en la que los buenos españoles eran exterminados al margen de si se vincularon o no al golpe de Estado. En este relato pierde sentido el problema de cómo comenzó la guerra y por qué se desató la violencia revolucionaria, y se transforman estos episodios en un martirio personal que legitima cualquier ulterior decisión.

La experiencia de persecución que sufrió Rodrigo, con aparición mariana incluida durante su cautiverio en el hospital, es un relato de muerte y resurrección que explica su cambio radical y su vinculación al franquismo. A partir de ahí, sus acciones no tendrían responsabilidad alguna ya que, tras el Apocalipsis, simplemente se ejercía justicia:

En Málaga se pide que se haga justicia. Justicia inexorable y rápida contra las bandas de ladrones, de verdugos y de asesinos, sostenidas durante estos meses por gentes en franca inteligencia con los rojos y que hoy alzan la mano a nuestras tropas [...] Justicia contra los que no son dignos de ser españoles y de vivir por más tiempo entre españoles.21

Pero no fue solo Rodrigo quien sufrió una transformación. Con la Liberación, la propia Málaga trocó en ciudad Redención, un espacio utópico que sus escasos, y alterados, ocupantes quisieron percibir como un retorno al Edén perdido.

Desde que pisamos las primeras calles de la ciudad es magnífica la impresión. Parece feria. Toda Málaga está en la calle. Van los grupos en manifestación de un lado para otro, lanzando al aire patrióticas canciones. Se abrazan los hombres que se ven al cabo de siete meses. Los legionarios vitorean a Franco. Y cruza la calle de Larios una mujer con mantilla de madroños y una gran bandera española al pecho que arranca vivas y olés que erizan la piel de incontenible emoción patriótica.22

La perspectiva de aquellos que huyeron de la «Liberación» era distinta.