5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

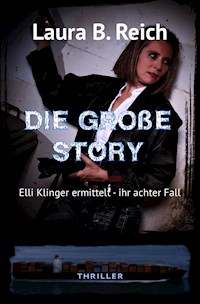

Die private Ermittlerin Elli Klinger kann sich momentan nicht über einen Mangel an Aufträgen beschweren. Ganz im Gegenteil drohen ihr die Fälle über den Kopf zu wachsen. Nächtliche Gestalten beunruhigen Bewohner einer Straße. Frauen werden mit hässlichen, religiös verklärten Briefen bedroht. Eine geschiedene Frau ist auf der Suche nach dem Ex-Mann, der sich um die Alimente drückt. Immer wieder kommt dabei die örtliche Kirche Sankt Sebaldus ins Spiel. Hinzu kommt jede Menge Trubel im Privatleben. Ellis Altlasten holen sie schließlich ein. Ihre Schwester Rebecca ist dabei ebenso betroffen, wie ihre Freundin Bettina und ihr neuer Lebensgefährte Jörg. Berufliche Entscheidungen belasten die Beziehung. Es kommt zu einem hässlichen Streit. Hin und hergerissen zwischen Beruf und Privatleben hetzt Elli von Termin zu Termin. Sie übersieht dabei die Menschen, die ihr wirklich am Herzen liegen. Diesmal ist es Klaus Nimrod, Kriminalhauptkommissar und noch viel wichtiger, ihr bester Freund, der mit privaten Problemen und bizarren Morden überfordert ist. Elli macht Fehler. Es gelingt ihr nicht, Berufliches und Privates zu trennen, sodass sie unweigerlich in einen turbulenten Strudel der Ereignisse gerissen wird, aus dem es kein Entkommen gibt. Es besteht höchste Gefahr für Klienten, Freunde und sie selbst. Erst in allerletzter Sekunde gelingt es ihr, das Leben anderer und ihr eigenes zu retten. Eine Frage quält sie jedoch bis zum Schluss, ob es möglich ist, sich mit Jörg wieder zu versöhnen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Laura B. Reich

Missbrauchter Makel

Elli Klinger ermittelt - ihr vierter Fall

Thriller

Für Christina v. C.,die mich mit ihrem leidenschaftlichen Engagement motivierte.

Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede urheberrechtsrelevante Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors oder Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Nachahmungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Auflage: 2. überarbeitete Auflage 2021 1. Auflage 2018

Texte: © Laura B. Reich - Alle Rechte vorbehalten Umschlag: © Laura B. Reich, 2018 Model: Cathy Cort, 2016, Germany Verlag: Laura B. Reich c/o Poly4Media

Unterbüchlein 1

90547 [email protected] Elli: www.missbrauchter-makel.de Laura: www.elli-klinger-ermittelt.de

Inhalt

PrologVollbeschäftigungKleine ErfolgeVorfreudeAbgründeFälle und FeiernReizthemenAuf und AbErkenntnisseHetzjagdWeitere AbgründeUnter VerdachtUnter die HautGefährliche SpieleErnüchterungZuspitzungUm HaaresbreiteZu hoher PreisVölliges NeulandEpilog

Prolog

Für Anfang Dezember ist es überraschend warm und sonnig. Es hat bereits 17 °C und das schon am Vormittag, was die Vorfreude auf weiße Weihnacht in weite Ferne rücken lässt. Enrico hat ein billiges Hotel direkt an der Stadtgrenze gewählt, etwas abseits der breiten Einfallstraße, die nördlicher verläuft. Seitdem die sechsspurige Umgehungsstraße gebaut wurde, rollt deutlich weniger Verkehr über die alte, vierspurige Bundesstraße in die Stadt. Meist sind es morgens und abends Pendler oder große Lkws, welche die nahe gelegenen Einkaufszentren mit ihren Waren beliefern.

Katja hat die Beine leicht angewinkelt und ihren Oberkörper nach vorne gebeugt. Ihr rechter Arm verdeckt die nackten Brüste. Sie hält eine Zigarette in der anderen Hand, nicht weil sie raucht, sondern weil er es so wollte. Es ist windstill. Ein dünner Rauchfaden steigt in die Höhe und kitzelt sie in der Nase. Sie versucht immer wieder, den Rauch vorsichtig wegzupusten, so, dass er es nicht bemerkt. Bereits seit einer Stunde verharrt sie nahezu regungslos auf der Fensterbank im dritten Stock des Hotels, völlig nackt. Obwohl sie in der prallen Morgensonne sitzt und ihre helle Haut glänzt, weil er sie extra vorher mit Öl eingerieben hat, fröstelt sie. Selbst die dünne Fleece-Decke unter dem Po schafft kaum Abhilfe. Der Vorhang ist zugezogen, sodass man nicht ins Zimmer sehen kann, man sie jedoch umso besser sieht - von unten, von der Straße und der Tankstelle gegenüber.

Die Gardine öffnet sich einen Spalt. Sie schaut hoch und erkennt sein Gesicht mit dem Dreitagebart. Er streckt ihr die Hand entgegen und streicht zärtlich über ihre Wange.

«Noch eine Stunde, mein Schatz», flüstert Enrico. «Ich bin so stolz auf dich.»

Sie kämpft mit den Tränen, vielleicht ist es auch nur der Rauch der Zigarette, der die Augen so sehr reizt, versucht sie sich, selbst zu beruhigen. Aber sie weiß es eigentlich besser. Diesmal ist es das Fenster eines Hotels, das direkt gegenüber einer Tankstelle liegt. Das beinahe regungslose Sitzen strengt sie an. Sie spürt ihre Beine kaum noch. Es kommt ihr bereits wie eine Ewigkeit vor. Sie achtet nicht mehr auf die Autofahrer und Fußgänger, die ihr zurufen, winken oder ihr Handy zücken, um sie zu fotografieren. Nur einmal wendet sie kurz den Kopf, als eine Gruppe von fünf jungen Männern ihr laut zupfeifen und sich sogar anschicken, die Straße zu überqueren. Nur die Autos halten sie davon ab näher zu kommen. Die hochgereckten Arme mit den Handys und die Gesten mit den Händen sprechen jedoch Bände. Wie lange es wohl dauern wird, bis diese Bilder in irgendwelchen sozialen Netzwerken auftauchen werden? Enrico hat es sich zum Sport gemacht, genau danach zu suchen und ihr die Ergebnisse mit stolzgeschwellter Brust zu präsentieren. Sie lächelt meist, weil sie ihm damit eine Freude bereiten und ihn milde stimmen will.

Heute ist er gnädig und gibt sich mit exakt 120 Minuten zufrieden. Er will nicht, dass sie sich erkältet. Auch wenn er ihr einiges abverlangt, ist er stets um ihr körperliches Wohl besorgt. Sie kann jedoch noch immer nicht verstehen, was ihn eigentlich dazu bringt, diese Dinge von ihr zu verlangen, sich anderen gegenüber nackt zur Schau zu stellen. Nur manchmal, wenn sie richtig in Stimmung ist, weil er vielleicht vorher mit ihr geschlafen hat, was immer seltener geschieht, kann sie ein leichtes Prickeln der Erregung spüren. Dies ist jedoch meist nur von kurzer Dauer, denn nachdem es passiert ist, folgt die Qual. Sie muss still stehen, sitzen oder liegen, gebunden mit Stricken oder gefesselt mit Ketten und Lederbändern. Er hat es ihr schon mehrmals erklärt, ihr haarklein seine Beweggründe geschildert und Details ausgeschmückt, doch sie will es noch immer nicht kapieren. Warum denkt er nur, er sei nicht gut genug für sie? Er wäre kein richtiger Mann und deshalb habe er es sich zur Aufgabe gemacht, sie für andere zur Schau zu stellen und für sie zu sorgen. Was soll dieser Blödsinn? Sie kann es nicht begreifen. Er mag wohl nicht den größten Penis haben und auch nicht die breitesten Schultern auf Gottes Erden, doch ihr genügt es vollauf. Mehrmals hat sie versucht, es ihm zu sagen. Er hingegen schüttelte nur abfällig den Kopf und bat sie zu schweigen.

Fünfmal die Woche, mindestens, manchmal für eine gewisse Zeit auch täglich. Enrico kann es sich leisten, hat geerbt und will sein Leben genießen, mit ihr und seinen Neigungen. Er lässt sich dazu ständig neue Szenarien und Orte einfallen. Ihr ist schleierhaft, woher er diese vielen Männer und Frauen nur nimmt. Zeitweise hat sie das Gefühl, alle stünden Schlange, nur um mit ihr Sex zu haben, einige davon auch auf widernatürliche Weise. Dabei ist er nicht einmal günstig, verlangt saftige Preise. Oft dauert es nur wenige Minuten, bevor der Nächste kommt. Ein halbes Dutzend in zwei Stunden? Ist schon geschehen. Sie muss alles bei sich behalten, die Beine hochlegen oder sich mit hochgerecktem Po auf das Bett knien. Er erlaubt ihr nicht, sich danach zu waschen oder zu duschen, wie es üblicherweise sogar Prostituierte tun. Nicht einmal erleichtern darf sie sich, egal ob großes oder kleines Geschäft. Sie muss alles bei sich behalten und mit ihren persönlichen Bedürfnissen streng haushalten, will sie nicht riskieren, von Enrico gemaßregelt zu werden.

Wenn es vorüber ist, benimmt er sich wie ein kleines Kind. Ist aufgeregt und zelebriert das, was folgt mit akribischer Präzision. Alles wird gefilmt, sämtliche Details. Er kann sich kaum daran satt sehen und versucht, die Mengen zu schätzen, wenn sie bewegungslos in einer Stellung verharren muss und ihre Körperöffnungen das Sperma der Fremden wieder freigeben. Die Orte sind stets verschieden, draußen im Freien, im Wald, an einem See, an der Straße oder in irgendeiner Stadt, im Hotel, im Park, einer Unterführung oder einem x-beliebigen dreckigen Hinterhof.

Bisher wurden sie nur zweimal von der Polizei angehalten, weil sich Passanten belästigt fühlten. Doch Enrico regelte die Angelegenheiten jedes Mal auf wundersame Weise und dazu noch innerhalb kürzester Zeit.

Ob er ihnen wohl spezielle Angebote unterbreitet, so wie einigen ausgewählten anderen und sie deshalb eine Anzeige unter den Tisch fallen lassen? Morgen ist es wieder so weit. Er hat bereits gestern alles geregelt und ihr die Details erläutert. Diesmal ist es ein Ehepaar in den 50ern, gut situiert, gepflegt, gebildet und sehr interessiert. Sie bringen ein jüngeres befreundetes Pärchen mit, greifen dafür tief in die Tasche, obwohl sie genau weiß, dass es ihm nicht ums Geld geht. Das gehört eben zu seinen Prinzipien, denn eine Leistung, die nichts kostet, ist auch nichts wert, so seine Ansicht.

Ihre Gedanken schweifen ab. Sie hört wieder Pfiffe von unten, von der Tankstelle. Nur aus den Augenwinkeln erkennt sie zwei jüngere Männer, die auf sie deuten. Ihren Kopf darf sie nicht drehen, sie soll still sitzen, so lange sie kann. Die Zigarette in ihrer Hand verlischt. Gleich wird er ihr wieder eine Frische geben. Die Wievielte ist es? Sie hat nicht mitgezählt. Die Gänsehaut hat nachgelassen. Sie spürt die Strahlen der spätherbstlichen Sonne nun seit einigen Minuten deutlicher auf der Haut. Nur ein bisschen Wärme, doch sie genügt, dass sie nicht länger frieren muss.

Morgen. Sie weiß nicht genau, was sie erwartet. Auch das gehört zu seinem Spiel. Sie wird dabei wieder eine spezielle Gesichtsmaske tragen. Er besitzt zu Hause ein ganzes Sortiment. Diese eine hat eine runde Öffnung mit einer zylindrischen Vorrichtung für den Mund, damit sie ihn nicht schließen kann. Es ist die einzige Öffnung an der Maske. Sie wird die ganze Zeit nur durch den Mund und nicht durch die Nase atmen. Kann kaum etwas hören und durch das dicke Leder auch nichts sehen. Er weiß, dass sie die Masken hasst, doch er belohnt sie jedes Mal auf besondere Art und Weise. Einmal die Woche. Die Menge ist stets exakt dosiert, lässt sie herrlich schweben und vergessen, entführt sie an einen anderen Ort. Sie wird sich wohl nie daran gewöhnen, was er von ihr verlangt. Doch sie hat sich damit abgefunden, und ertränkt ihre Zweifel und Ängste in Luxus.

Sie hört leises Klopfen und Stimmen. Der Vorhang ist nur einen schmalen Spalt geöffnet, doch es genügt, dass sie den Spiegel neben dem Bett im Blick hat. Ein Hotelangestellter, ziemlich groß gewachsen und schlank. Er trägt eine Dienstkleidung mit einer Kopfbedeckung, wie einst Pagen. Auf dem keinen Servierwagen steht ein Sektkühler mit weißem Tuch. Der Mann reicht Enrico eine Flasche und bietet an, sie zu öffnen. Sie sieht nur die langen schlanken Finger an der Flasche, kann das Gesicht nicht erkennen, weil er einen Schritt zurückgetreten ist. Er nickt, lässt dem Mann die Flasche öffnen. Sie hört ein leises Plopp. Enrico gibt ihm einige Scheine Trinkgeld und schickt ihn fort. Sie sieht im Spiegel, wie sich die Zimmertür wieder schließt und er zwei Gläser Sekt einschenkt. Es werden wohl nur noch wenige Minuten sein, bis er sie erlöst. Heute gibt es Sekt, manchmal auch nur ein Bier, ein Glas Wein oder Pralinen. Sie weiß, er liebt es, für sie zu sorgen und sie immer wieder zu überraschen.

Sie fühlt sich steif, der Rücken schmerzt, ebenso wie der Po vom langen ruhigen Sitzen auf der harten Fensterbank. Die dünne Fleece-Decke mildert etwas die Härte und sorgt für Wärme. Er reicht ihr die Hand und hilft ihr, die tauben Glieder wieder zum Leben zu erwecken. Er massiert ihre Arme und Beine. Als sie dabei in sein strahlendes Gesicht blickt, weiß sie, dass sie alles richtig gemacht hat, noch bevor er mit ihr anstößt und sie lobt, wie stolz er auf sie sei.

Der Sekt prickelt in der Nase, doch sie ist dankbar für jeden Schluck. Zwei Stunden durfte sie auch nichts trinken, geschweige denn auf die Toilette gehen. Ihre Blase schmerzt, lange kann sie es nicht mehr aufhalten, auch wenn sie in den letzten Jahren gelernt hat, diese Bedürfnisse zu kontrollieren und weit gehendst auf Kommando zu erledigen. Er sieht ihre Pein, nickt gönnerhaft. Dankbar schlägt sie die Augen nieder und huscht auf die Toilette. Sie reißt den Deckel in die Höhe und schließt genüsslich die Augen, als sie ihr Wasser in der Schüssel plätschern hört. Und dann ist alles plötzlich schwarz um sie herum. Katja spürt nicht, wie sie langsam von der Toilette rutscht und auf der Seite davor liegen bleibt.

Nahezu lautlos öffnet die schlanke Gestalt die Zimmertür, wirft noch einmal einen Blick den Gang entlang. Sie ist alleine. Niemand wird sie stören. Rasch schlüpft sie in Latexhandschuhe und stülpt dünne Einwegtextil-Schuhe über die Straßenschuhe. Der große Wäschewagen ist randvoll gepackt, allerdings nicht mit Wäsche. Beide sind bewusstlos und unverletzt, so wie es geplant war. Nicht einmal die Sektgläser sind zu Bruch gegangen. Der Mann liegt bewegungslos vor dem großen Doppelbett auf der Seite. Das Glas ist ihm aus der Hand gefallen und liegt wenige Zentimeter entfernt auf dem Teppichboden. Ein rascher Griff an seinen Hals zeigt, dass er noch lebt. Die Menge war also genau richtig. Zunächst kümmert sich die Gestalt um die Frau. Sie liegt vor der Toilette, völlig nackt. Auch hier wird ihr Puls geprüft. Er ist schwächer und langsamer. Ihre Haut fühlt sich kalt und glitschig an. Das Öl, es glänzt und bereitet der Gestalt einige Mühe, sie mit den Latexhandschuhen an den Armen ins Zimmer zu ziehen.

Die Suche dauert nur einen kurzen Moment, bis die Maske in einem großen Koffer gefunden ist. Schon wenige Augenblicke später liegt sie fest verschlossen um den Kopf der Frau. Ihr röchelnder Atem an der Mundöffnung wird kontrolliert und die Gurte der Maske noch einmal straff gezogen. Die Gestalt nickt zufrieden, fährt sich mit den schlanken Fingern über die schweißnasse Stirn und widmet sich nun dem Mann. Er wird entkleidet, bis dieser ebenso nackt ist, wie die Frau. Der erste Blick verheißt nichts Gutes. Sein Glied sieht kleiner aus, als gedacht. Selbst der kleinste Penisring wäre noch zu groß. Die Gestalt seufzt und greift zu einem Kabelbinder. Geschickt wird er hinter Penis und Hoden gelegt und langsam fest gezogen. Es erfordert etwas Geschick, will man nicht abbinden, sondern das Blut stauen. Hoffentlich geht es rasch, denn ein pralles Glied ist für den Plan zwingend erforderlich.

Das Bett ist rasch vorbereitet. Kopfkissen und die Zudecken landen auf dem Boden und das Laken wird geglättet. Anschließend verteilt die Gestalt fünf dünne, etwa einen halben Meter lange Röhren aus flexiblem Kunststoff, ähnlich den Sprossen einer Leiter genau in der Mitte des Bettes. Erst dann tauscht die Gestalt die Latexhandschuhe gegen feste Spezialhandschuhe. Sie sind mit einem dünnen Metallgewebe und Kevelaer verstärkt. Die Stücke hat sie bereits vorher abgemessen und kann sie nun problemlos durch die Röhren einfädeln. Die Gestalt tritt einige Schritte zurück und prüft das Arrangement. Zufrieden mit dem Werk widmet sie sich dem weiblichen Opfer. Die junge Frau ist überraschend leicht, wenn man sie in die Höhe hebt. Deutlich ist das Röcheln durch die Mundöffnung der Maske zu vernehmen. Sie lebt noch, was auch beabsichtigt ist. Sie wird behutsam mit dem Kopf zum Fußende des Bettes und dem Körper genau über die fünf Rohre gebettet. Unter dem Rücken müssen die Rohre neu positioniert werden, sodass sie richtig liegen. Unter dem Hals, den Schultern, der Taille, unter dem Gesäß und die letzte Röhre genau zwei Handbreit über den Knien. Geschafft. Der Blick der Gestalt gleitet über den nackten Körper der Frau. Auch wenn die Maske ihr Gesicht verdeckt und nur die schulterlangen, dunklen Haare zu sehen sind, ist ihr Körper nahezu makellos. Brüste, Taille, Gesäß, Beine und Füße, alles perfekt proportioniert und sehr gepflegt. Trotzdem empfindet die Gestalt kein Mitleid, für das, was sie gleich tun wird. Es muss getan werden. Daran besteht nicht der geringste Zweifel. Wer sündigt, der kann geläutert werden, doch wer sich sündig gegenüber anderen verhält, der muss dafür sühnen. Die Gestalt nickt und knetet das Kinn mit dem rauen Handschuh. Eigentlich ist es sogar gut, dass ihre Haut geölt ist. Es kann den nächsten Schritt erleichtern.

Die Gestalt ist inzwischen hoch konzentriert, wirft einen prüfenden Blick auf den Mann. Der Kabelbinder scheint zu wirken. Noch einmal wird er um einige Millimeter enger gezogen. Diesmal zeigt sich die Wirkung bereits nach wenigen Sekunden. Es folgt der schwierigste Teil. Der Mann muss mit dem Bauch genau auf ihrem Körper liegen, so, dass sich sein Kopf zwischen ihren Schenkeln befindet. Die Gestalt zieht den betäubten Mann ächzend in die Höhe. Obwohl er schlank ist, scheint er im Gegensatz zur Frau tonnenschwer zu sein. Klar, die Betäubung ist schuld. Aber die Frau war ebenso sediert und deutlich leichter.

Zwei kräfteraubende Anläufe sind nötig, bis der Mann endlich auf seinen Füßen steht und zum Bett gedreht werden kann. Eigentlich muss man ihn nur vorsichtig nach vorne fallen lassen. Wenn er genau auf der Frau liegt, muss man ihn nur noch zum Kopfende des Bettes ziehen. Das Öl hilft tatsächlich. Es geht deutlich leichter als angenommen. Nur wenige Augenblicke später ist die Gestalt am Ziel. Der Kopf des Mannes liegt genau zwischen den Schenkeln der Frau. Ein Lächeln umspielt die dünnen Lippen der Gestalt. Perfekt. Sie hebt das Becken des Mannes hoch, aber nur so viel, bis sich das steife Glied in die Mundhöhle, der Maske dirigieren lässt. Es passt. Ebenfalls perfekt, so wie bei der bekannten Stellung für orale Befriedigung.

Ab jetzt muss alles schnell gehen. Die Gestalt läuft zum Wäschewagen und holt die fünf Stahlstäbe. Es sind Stücke einer Stahlarmierung, wie sie auf dem Bau verwendet werden, einen Zentimeter dick und auf jeweils 30 Zentimeter zurecht gesägt. Sie beginnt am unteren Ende, dort wo die meiste Gefahr droht. Wer weiß, welche Kräfte die Frau in ihrem Todeskampf entwickelt. Die Gestalt muss schneller arbeiten, denn die Frau bewegt sich bereits unruhig. Die Gestalt packt die beiden Enden des Stacheldrahtes, der zuvor durch die Röhre geschoben wurde, und verdrillt sie einige Male genau über dem Steißbein des Mannes. Erst dann wird der Stahlstab zu Hilfe genommen. Mit jeder Drehung bohren sich die spitzen Stacheln des Drahtes tiefer in das Fleisch des Gesäßes, des Mannes. Es gibt jetzt kein Entrinnen mehr für die Frau, auch wenn sie ihren Rücken durchdrückt, und versucht, sich aufzubäumen. Das Gewicht des Mannes beschwert ihren Körper gnadenlos. Die Gestalt schaut kurz auf, als die Füße der Frau, wie wild zu zittern beginnen. Sie lässt den Stab sinken und eilt nach oben, drückt die Füße fest auf das Bett. Es dauert nur wenige Sekunden und sämtliche Glieder der Frau erschlaffen. So schnell? Die Gestalt hat angenommen, dass sie länger kämpft, obwohl es eigentlich keinen Unterschied macht. Noch einige Drehungen am Stab. Aus den ersten Löchern sickert Blut, doch der Mann bleibt weiterhin ruhig. Die Betäubung ist stark, beinahe zu stark.

Die rasche Reaktion der Frau hat die Gestalt verunsichert, sodass sie den eigentlichen Plan, sich langsam Draht für Draht nach oben zu arbeiten, ändern muss. Sie will auf Nummer sichergehen. Sorgfältig werden deshalb zunächst die obersten Drahtenden verdrillt, die genau unter den Schenkeln der Frau und über den Nacken des Mannes führen. Schon nach wenigen Drehungen mit dem zweiten Stahlstab sickert Blut aus kleinen Löchern neben der Halswirbelsäule. Die Gestalt dreht schneller und bemerkt, wie sich der Oberkörper des Mannes ausdehnt, als würde er versuchen wollen, vergeblich Luft zu holen. Seine Hände zittern. Plötzlich beginnen auch seine Arme auszuschlagen und treffen Teile des Stacheldrahtes. Die Stacheln sind scharf. An einigen Stichwunden tritt sofort Blut aus und benetzt den Überzug des Bettes mit kleinen roten Flecken. Die Gestalt springt zurück, will vermeiden, getroffen oder beschmutzt zu werden, wartet eine Weile, bevor sie sich wieder vorsichtig nähert und weiter dreht, bis auch Blut seitlich aus Wunden an den Schenkeln der Frau sickert. Von den nach wie vor wild zuckenden Armen hält sie Abstand. Erstaunlich. Ganze drei Minuten dauert der nahezu lautlose Kampf, dessen Ausgang schon längst vorher feststand.

Die Gestalt ist erleichtert. Nun kann das Werk ungestört beendet werden. Erst als auch die drei übrigen Stacheldrähte fest verdrillt sind, welche die beiden Körper aneinanderbinden und die Stacheln sich tief ins Fleisch der beiden gefressen hat, gibt sich die Gestalt zufrieden. Sorgfältig werden sämtliche Stangen in eine Linie gedreht, sodass sie einen skurrilen rostbraunen Grat auf dem Rücken des Mannes bilden. Sie legt großen Wert auf diese ästhetischen Details. An einigen Stellen finden die einzelnen Tropfen des Blutes zueinander und bilden dünne Rinnsale, die sich auf das weiße Laken ergießen. Die Gestalt kann es nicht verhindern, dass sich die Blase des Mannes entleert und sich unter der Maske der Frau ein großer gelber Fleck bildet. Ein Schönheitsfehler, den man verschmerzen kann.

Langsam gleitet der Blick über die beiden Sünder. Es wurde dafür gesorgt, dass sie nun bis in alle Ewigkeit ihren widerlichen Neigungen frönen, qualvoll eng aneinandergebunden. Die Seelen haben die Körper schon längst verlassen. Die Dornen des Drahtes sollen verhindern, dass sie dorthin zurückkehren. Nun fehlt nur noch die Botschaft. Ein kleiner Zettel aus echtem Büttenpapier. In der oberen rechten Ecke ist ein Tierkreiszeichen, das Symbol des Krebses zu sehen, eine quer liegende neunundsechzig. Man wird die wenigen Worte daneben sicherlich verstehen und wissen, was sie zu bedeuten haben.

Bevor die Gestalt das Zimmer verlässt, löscht sie das Licht auf der Toilette, schließt das Fenster, vor dem sich die junge Sünderin zwei Stunden lang nackt zur Schau stellen musste, und schiebt die Gardinen zur Seite. Ein schmaler Sonnenstrahl fällt auf das Bett und erhellt genau den Kopf der Frau. Die Gestalt lächelt mit verklärtem Blick. Die Frau hat bereits ihren göttlichen Segen erhalten, der Mann wird ihr folgen.

Wachsam öffnet die Gestalt die Zimmertür und lauscht. Alles ist still. Die Überschuhe werden rasch abgestreift und mit den Handschuhen in den Wäschewagen geworfen, bevor ein allerletzter Blick über das Bett gleitet und die Tür zugezogen wird. Das Quietschen einer Rolle ist noch eine Weile zu hören. Doch Enrico und Katja ist es egal. Sie sind bereits in einer anderen Welt. Ob sie besser ist? Wer weiß das schon? Die Gestalt glaubt, es zu wissen.

Vollbeschäftigung

Penetrantes Piepen reißt mich aus dem Schlaf. Wo bin ich? Der automatische Griff zum Wecker geht ins Leere. Es hilft nichts. Ich muss die Augen öffnen, auch wenn ich sie gefühlsmäßig erst vor fünf Minuten geschlossen habe. Dieses Piepen nervt. Ich hasse Geräte, die irgendwelche ätzenden Töne von sich geben. Warum spielt der blöde Wecker nicht meine Radiomusik, wie sonst auch? Habe ich eine falsche Taste gedrückt? Ich muss blinzeln. Erst allmählich sehe ich einzelne Konturen. Es herrscht fast völlige Dunkelheit um mich herum. Nur dünne Lichtstreifen an der Jalousie zeigen mir, dass es bereits Tag ist. Die durchscheinenden Sonnenstrahlen zeichnen feine Linien durch die Gardine auf den Boden. Endlich ertastet meine Hand den Wecker und bringt ihn zum Schweigen. Ruhe. Ich kann es kaum fassen. Das denkt sich scheinbar auch mein Gehirn und erklärt sich langsam aber sicher bereit mit der Arbeit zu beginnen. Ich bin nicht in meinem Bett. So viel steht schon einmal fest. Aber wo bin ich? Klar, es fällt mir wieder ein. Gestern bin ich nach der Observierung zu Jörgs Wohnung gefahren, um bei ihm zu übernachten. Ich hatte solche Sehnsucht und wollte mich einfach nur an ihn kuscheln. Gestern? Nein, heute Morgen. Es war bereits kurz nach viertel Sieben aber stockdunkel, was für Mitte Dezember auch nicht weiter verwunderlich ist. Jörg schlief noch tief und fest. Ich habe mich rasch entkleidet und bin so nackt, wie ich war, behutsam zu ihm unter die Zudecke geschlüpft. Jörg? Sein Bett ist leer. Wo ist er eigentlich?

Warum fühle ich mich total zerschlagen? Langsam drehe ich den Kopf und erschrecke. Schon 10:32 Uhr zeigt die Digitalanzeige. Kein Wunder, Jörg ist sicherlich längst in der Redaktion und hat mich nicht nur schlafen lassen, sondern auch den Wecker für mich gestellt. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich ihm dafür dankbar sein soll oder nicht. Nach weniger als vier Stunden Schlaf schreit alles in mir danach, sofort wieder die Augen zu schließen und weiterzuschlafen. Was hält mich davon ab, es zu tun? Mist. Im Gegensatz zum Körper scheinen zumindest Teile des Verstandes putzmunter zu sein. Was für ein Verrat. Und der Verstand ist es, der mich ermahnt. Wenn ich jetzt wieder einschlafe, dann fühle ich mich in ein oder zwei Stunden nicht wesentlich besser. Das weiß ich aus leidvoller Erfahrung. Trotzdem kann es nichts schaden, wenn ich mir noch ein paar Minuten Ruhe gönne, um allmählich richtig wach zu werden. Offensichtlich besteht momentan ein internes Kommunikationsproblem zwischen meinem Verstand und den restlichen Körperregionen.

Ich lasse die vergangene Nacht und die durchaus interessante Vorgeschichte dazu noch einmal vor dem inneren Auge vorüberziehen. Es war das erste Mal, dass ich das Büro am liebsten wegen Überfüllung geschlossen hätte. Neun Personen besuchten mich gleichzeitig. Sie repräsentierten die Bewohner einer ganzen Straße. Selbst mit den Stühlen aus dem Vorzimmer gab es nicht genügend Sitzplätze, sodass ein Mann und eine jüngere Frau den Älteren den Vortritt ließen. Zur Wortführerin hatten sie eine resolute Blondine im mittleren Alter ernannt. Ich schätzte die Frau mit ihrem burschikosen Kurzhaarschnitt auf Mitte 50. Ulrike Bayer war makellos gepflegt, dezent geschminkt, trug legere Kleidung, die angesichts der Jahreszeit nach meinem Geschmack etwas zu kühl ausgefallen war. Sie saß direkt vor dem Schreibtisch und erklärte ihr Problem oder genauer gesagt, das der gesamten Straße in rasender Geschwindigkeit und nur wenigen Sätzen, sodass ich Mühe hatte, mitzuschreiben.

Ich muss zugeben, dass ich leichte Panik verspürte, als sich plötzlich alle Blicke erwartungsvoll auf mich richteten. Achtzehn Augen, die mich im gleichen Augenblick kritisch musterten. So viel Aufmerksamkeit erhielt ich bisher nicht einmal in meinem Aushilfsjob als Kellnerin.

Ich räusperte mich, bevor ich mich zu einem Lächeln durchringen konnte, das die Röte im Gesicht nicht gänzlich überspielte. Es gelang mir einfach nicht, so cool zu bleiben, wie ich es eigentlich beabsichtigt hatte. Es gab jedoch einen triftigen Grund. Erneut war ich in einer Zeitungsmeldung erwähnt worden, wegen des letzten Falls. Genau genommen handelte es sich nur um eine Randnotiz, doch die hatte es in sich. Heldenmütig hätte ich Verbrecher zur Strecke gebracht und das immerhin schon zum zweiten Mal in nur wenigen Monaten. Manchmal wünschte ich mir, dass alles wieder so wäre, wie früher, wo mich kaum jemand kannte und ich noch nicht zum Stadtgespräch avancierte. Aber ich kann es nun nicht mehr ändern. Immerhin hat mir die Bekanntheit einige Türen geöffnet, die für mich früher verschlossen geblieben wären.

«Wenn ich zusammenfassen darf?», begann ich noch etwas tonlos und räusperte mich erneut. «Ihre Straße, der Berta-von-Suttner-Weg liegt drüben im Südwesten der Stadt. Entschuldigen sie, wenn mir der Name nichts sagt.»

«Oh, das muss es auch nicht Frau Klinger», unterbricht mich Frau Bayer. «Es ist eine etwas ärmere Gegend, wenn ich das so sagen darf. Es wohnen dort nur überwiegend Spätaussiedler, so wie wir hier, die es mit harter Arbeit in den vergangenen 25 Jahren zu bescheidenen Reichtümern gebracht haben. Außerdem ist es eine Sackgasse. Bei uns gibt es also keinen Durchgangsverkehr.»

Allgemeines Murmeln setzte ein. Einige der Anwesenden nickten zustimmend.

«Nun gut, danke Frau Bayer. Sie erwähnten, dass viele von Ihnen häufig Bargeld zu Hause hätten und es sich weniger um Wertgegenstände, wie Schmuck oder Kunstwerke handeln würde.»

«Völlig korrekt, Frau Klinger», lächelte sie. «Viele von uns sind selbstständig und besitzen kleine Läden oder Werkstätten. Da ist es uns nicht immer möglich, die Tageseinnahmen zur Bank zu bringen. Wenn jemand bei uns einbricht, dann hat er es sicherlich auf Bargeld, Schmuck oder Elektronikartikel abgesehen, wie Fernseher, Computer, Handys und Ähnliches und nicht auf Originale von ‹Monet› oder ‹Van Goch›.»

Ich erwiderte das Lächeln.

«Aber wie steht es mit einem Tresor? », versuchte ich zu argumentieren. «Wäre das keine vernünftige Alternative?»

«Das mag sein, Frau Klinger. Einige von uns besitzen auch einen Solchen. Aber selbst dies ist kein Garant. Ein Bekannter erzählte mir, mit Druckluftpumpen hätten die Diebe Tresore aus der Wand gerissen. Es macht kaum Geräusche und geht angeblich erstaunlich schnell.»

«Das mag sein, aber trotzdem ist ein Tresor ein Hindernis, das Dieben Zeit kostet. Zeit, die sie eigentlich nicht haben. Aber Sie sagen auch, dass die Polizei wenig unternehmen kann?»

«Wieder korrekt. Die für uns zuständige nächste Polizeistation West II ist weit entfernt und meist wegen des Dienstes und den häufigen Einsätzen auf der Autobahn völlig überlastet. Da ändert es auch nichts, dass es in einigen Straßen in unserem Viertel bereits mehrere, gut organisierte Einbrüche gegeben hat.»

«Haben Sie sich überlegt, ob Sie mit einer privaten Sicherheitsfirma nicht besser bedient wären?», gab ich zu bedenken.

«Das haben wir uns auch überlegt.» Frau Bayer drehte sich zu den Nachbarn hinter ihr und erntete einhelliges Nicken. «Deshalb haben wir uns letztendlich auch für Sie entschieden», meldete sich ein älterer Herr zu Wort. «Darf ich mich vorstellen, ich heiße Helmut Hauer und wohne quasi in der Mitte der Straße, strategisch gesehen also optimal.» Er lächelt trocken. «Wir haben uns zunächst an die Firma HSS gewendet, Hartmann Security Service, wenn ich mich recht erinnere. Der Inhaber, Herr Hartmann hat uns allerdings umgehend an Sie verwiesen, weil Sie angeblich deutlich unauffälliger agieren könnten. Er befürchtet, professionelle Diebe mit seinen Leuten nur vorübergehend verscheuchen zu können. Und weil Sie die Beste wären, hat er uns versichert.»

Jetzt war mir alles klar. Mein Ex-Freund Walter selbst hatte sie zu mir geschickt und dabei nicht vergessen, mich in den höchsten Tönen zu loben. Wie peinlich. Allerdings muss ich, wenn auch zähneknirschend, seinen Argumenten beipflichten. Eine dauerhafte Bewachung ist ziemlich teuer und für den geübten Blick eines routinierten Diebes leicht erkennbar.

«Angeblich soll diese Diebesbande noch immer ihr Unwesen in unserer Stadt treiben», schaltete sich Frau Bayer wieder ein. «Wir sind überzeugt, dass zwei unserer Nachbarn sie beim Ausspionieren der einzelnen Häuser beobachtet haben. In der Straße wohnt eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern, Frau Diepold. Und ein älterer Mann, Herr Mertens, unser Katzenfreund. Beide konnten heute leider nicht mitkommen, haben aber an zwei Tagen hintereinander zwielichtige Gestalten bemerkt. Sie haben sich unsere Häuser genau angesehen und einige Grundstücke mit Handys fotografiert. Jetzt befürchten wir, dass sie nicht aufgeben werden und früher oder später zuschlagen.

Zugegeben, die Polizei nimmt sich unserer Sorgen durchaus an, haben uns Tipps gegeben, wie wir uns schützen, wie wir Fenster und Türen verstärken können. Sie fährt in den letzten Tagen zwei bis dreimal mal nachts Streife. Aber das ist einfach zu wenig. Maßnahmen für unseren Schutz kosten nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Und wir befürchten alle, dass wir genau diese nicht haben.»

«Was erwarten Sie nun von mir?», fragte ich skeptisch und bemüht, meine Hilflosigkeit, nicht allzu deutlich zu zeigen.

«Wir haben uns etwas umgehört, Frau Klinger. Sämtliche Einbrüche fanden immer zwischen Mitternacht und morgens 6:00 Uhr statt. So haben wir überlegt, dass Sie für uns die Straße zu dieser Zeit observieren könnten. Sie sollen dabei nicht eingreifen, jedoch Autos und Personen protokollieren und fotografieren, die in unsere Sackgasse fahren. Es gibt schließlich keinen Durchgangsverkehr. Wer zu uns kommt, weiß wo er hin möchte, oder hat sich verfahren. Falls sie jedoch befürchten, dass tatsächlich ein Einbruch beabsichtigt ist, dann rufen sie einfach bei einigen von uns an und verständigen die Polizei. Wir haben schon überlegt, ob wir das nicht selbst organisieren, aber wir sind eben keine Profis und haben auch nicht die geeignete Ausrüstung.» Frau Bayer deutete auf Herrn Hauer und erklärte: «Bei ihm können Sie übrigens von der Garage aus den größten Teil der Straße überwachen. Er hat den Dachboden erst vor Kurzem ausgebaut und nun gibt es dort drei Fenster.»

Ich musste nicht lange überlegen, als mir klar war, was von mir konkret verlangt wurde. Es gab bereits unangenehmere Aufträge, als von einer kalten Garage aus eine Straße im Blick zu behalten. Überraschenderweise erschrak niemand von den Anwesenden, als ich die Konditionen nannte und mich an den Ratschlag meiner Anwaltsfreundin Serena erinnerte, die mich immer rügte, mich nicht zu billig zu verkaufen.

«Wir haben alle zusammen gelegt und würden Sie zunächst für eine Woche engagieren», teilte mir Frau Bayer mit.

Sie versicherte sich noch einmal mit einem raschen Blick bei den anwesenden Nachbarn, die alle wortlos nickten und mich erwartungsvoll ansahen.

Das geschah gestern Vormittag. Glücklicherweise erreichte ich Gernot am Handy, das er üblicherweise die meiste Zeit nur in Stand-by betrieb. Ich arrangierte mich mit ihm, diesmal nur bis Mitternacht in der Kneipe zu helfen. Er erklärte sich wie immer sofort einverstanden, denn er war heilfroh, dass ich ihm überhaupt noch als Kellnerin aushalf. Schon öfter befürchtete er, dass ich den Job kündigen würde, um nur noch ausschließlich als private Ermittlerin zu arbeiten. Obwohl ich einige Male mit dem Gedanken gespielt habe, so gab es für mich unzweifelhaft gewisse Vorteile, die mich letztendlich immer wieder davon abhielten, den Job an den Nagel zu hängen. Kneipen sind eine hervorragende Quelle für aller Art von Informationen. Und wenn ich ganz aufrichtig zu mir bin, macht es mir hin und wieder sogar Spaß, Gäste zu bedienen, mit ihnen zu flirten und zu scherzen. Von den Trinkgeldern und der kleinen Verkaufsprovision einmal abgesehen.

So verließ ich Gernots Kneipe gestern bereits kurz vor Mitternacht und fuhr mit meinem Mini Cooper in den Südwesten der Stadt. Ich parkte etwas entfernt in einer Querstraße und folgte der Beschreibung von Herrn Hauer.

In meinen Rucksack hatte ich den Fotoapparat und weiteres nützliches Equipment, wie Notizblock, Taschenlampe, Feldstecher, und zwei Thermoskannen mit heißem Kaffee gepackt. Mühelos fand ich den beschriebenen Kiesweg hinter einer Reihe von Häusern, der mich direkt zu Herrn Hauers Garage führte. Ich hatte von ihm einen Schlüssel für die hintere Gartentür und einen weiteren für die Garage bekommen. Ich wollte um keinen Preis auffallen und benutze kein Licht, sondern nahm die Taschenlampe und bedeckte sie mit der Hand, dass nur ein schmaler Lichtstrahl übrig blieb. Über eine Holztreppe gelangte ich nach oben. Die drei Fenster boten tatsächlich einen Blick beinahe über die gesamte Straße, so wie es mir beschrieben wurde. Herr Hauer hatte mir einen alten Stuhl besorgt und eine dicke Wolldecke zurechtgelegt, um mich zumindest ein bisschen gemütlich einrichten zu können. Falls ich fotografieren musste, blieb es mir, allerdings nicht erspart, die Fenster zu öffnen. Um das Risiko zu vermeiden, dass mich dabei jemand hört oder gar wegen einer unabsichtlichen Spiegelung in einer der Scheiben entdeckt, öffnete ich alle drei Fenster. Obwohl kaum Wind ging, wurde es innerhalb kürzester Zeit bitterkalt auf dem Dachboden. Ich fing an, mit den Zähnen zu klappern. Immerhin vermied ich, dass die Fotoobjektive bei raschem Temperaturwechsel beschlugen. Ein schwacher Trost, trotzdem durfte ich mich nicht beklagen. Es war Mitte Dezember und Nachtfrost nichts Außergewöhnliches. Es gab Jahre, wo zu dieser Zeit schon längst Schnee gefallen war. Die Thermoskanne mit heißem Kaffee rettete mich nicht nur über die Kälte, sondern sorgte auch dafür, dass ich nicht einschlief. In dieser Nacht war ich Gernot mehr als einmal dankbar, als er darauf bestand, dass ich eine zweite Kanne zur Reserve einstecken sollte.

«Extra stark mit einem Schuss Whiskey», hat er mir erklärt. «Der bringt dich nicht um und fahren kannst du auch noch, aber dafür hält er wach. So haben es früher viele Lkw-Fahrer gemacht und leider häufig übertrieben. Aber heute, mit den strengen Lenkzeiten ist das nicht mehr nötig.» Ich musste ihm recht geben. Seine Kaffee-Mischung hätte Tote zum Leben erwecken können.

Meine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Zeitweise flüsterte ich Texte meiner Lieblingssongs vor mich hin oder summte die Melodie dazu, nur um nicht einzuschlafen. Außer zwei Nachbarn, die gegen 1:00 Uhr und kurz nach 1:30 Uhr nach Hause kamen und einem Streifenwagen der Polizei, der nur wenige Minuten später die Straße bis ans Ende fuhr und wendete, blieb es bis 4:17 Uhr völlig still.

Der Fahrer des Wagens benahm sich so augenfällig verdächtig, dass ich ihn sofort bemerkte. Die Müdigkeit war auf der Stelle wie weggeblasen. Dafür beschwerten sich die Augen über den anhaltenden eiskalten Luftzug und tränten. Na toll. So etwas geschah aber auch immer im unpassendsten Moment. Ich sah zunächst alles nur verschwommen und musste mich dazu noch weit aus dem Fenster lehnen. Er bog, von links oben kommend aus genau der Querstraße in die Straße ein, wo ich den Mini Cooper geparkt hatte. Schon nach wenigen Metern schaltete er die Scheinwerfer auf Standlicht. Wenn das nicht verdächtig aussah? Ich griff sofort nach dem Fotoapparat und verfolgte den Wagen im Schein der Straßenlaternen mit dem Teleobjektiv. Ein dunkler Kombi. Als er sich näherte, erkannte ich das Emblem am Kühler, ein VW Passat.

Nur zwei Häuser von mir entfernt hielt er unvermittelt an. Ich schoss zuerst Bilder des Kennzeichens und hoffte, trotz des starken Rauschens der Kamera bei der herrschenden Dunkelheit, später noch brauchbare Ergebnisse zu erhalten. Einen Blitz konnte ich nicht aktivieren. Er wäre auf die weite Entfernung vermutlich nicht einmal hilfreich. Ich war so aufgeregt, dass ich zunächst völlig vergaß, den Feldstecher zu benutzen und mir die Nummer zu notieren. Zwei verdächtige Personen stiegen aus und vermieden es, die Wagentüren zu schließen. Der Fahrer war umsichtig genug, sogar die Innenbeleuchtung des Wagens auszuschalten, sodass ich die Personen im schwachen Schein der Straßenlampen nur als Silhouette wahrnehmen konnte. Eine Person hielt einen Schreibblock, machte sich Notizen, während die andere Person mit einem Fotoapparat die Umgebung aufnahm. Als sie sich auch zu mir umdrehten und die Straße überquerten, ging ich schleunigst in Deckung und zählte in Gedanken bis 30. Erst dann wagte ich wieder einen vorsichtigen Blick durch das mittlere Fenster. Mir war sofort klar, wenn das kein verdächtiges Verhalten war, was diese beiden hier abzogen, dann weiß ich auch nicht weiter.

Sie liefen die Straße nach rechts bis zum Wende-Hammer und kehrten auf dem Gehweg gegenüber zurück. Alles in ihrem Verhalten deutete für mich darauf hin, dass sie nicht bemerkt werden wollten. Ich hielt stets das Handy griffbereit, um die gespeicherten Nummern der Nachbarn zu wählen, für den Fall der Fälle, doch sie beließen es lediglich beim Beobachten. Vielleicht nur heute. Eine gute Viertelstunde später stiegen sie wieder ins Auto und fuhren so leise davon, wie sie gekommen waren. Wenigstens hatte ich genügend Bilder und stichpunktartig die Häuser notiert, die die beiden Gestalten besonders interessant fanden. Es wurmte mich allerdings, dass es mir wegen der schlechten Beleuchtung bis zum Schluss nicht einmal gelungen war, eindeutig festzustellen, ob es sich um Männer oder Frauen handelte. Selbst das Fernglas konnte mir nicht helfen. Beide trugen lange Wintermäntel und flache Schuhe. Ich tippte auf zwei Männer. Vielleicht brachte mich die Bildverarbeitung am PC weiter.

Sie fuhren bis zum Schluss nur mit Standlicht langsam aus meinem Blickfeld. Alles hatte lediglich eine halbe Stunde gedauert, obwohl es mir viel länger vorgekommen war. Besonders die klammen Finger und die eiskalten Ohren dankten es mir, dass ich mich endlich zurückziehen konnte, auch wenn es auf dem Dachboden alles andere als kuschelig warm war. Immerhin spürte ich auf dem Stuhl kaum noch etwas von der eisigen Zugluft.

Was für eine sonderbare Sache, denke ich mir und strecke genüsslich die Glieder. Jörgs Bettwäsche ist tatsächlich viel weicher und angenehmer als meine. Das muss ich neidvoll anerkennen. Aber es nützt nichts. Wenn ich noch länger hier liegen bleibe, schlafe ich mit ziemlicher Sicherheit nur wieder ein. Ich schwinge die Beine aus dem Bett und angle mit den Füßen nach den Pantoffeln, bis mir einfällt, dass ich gar nicht zu Hause bin. Das Lachen bleibt mir im Hals stecken, als neben mir der Wecker erneut los piepst und mein Puls schlagartig in die Höhe schnellt.

«Scheißding», fluche ich und haue mit der Faust auf die große Taste.

Das Plastik knackt verdächtig, obwohl ich noch im letzten Moment etwas Kraft aus dem Schlag nehme, sonst wäre es womöglich um Jörgs Wecker geschehen gewesen. Was für ein peinlicher Einstand, denke ich mir beschämt, bevor mich erneut die Wut packt. Was kauft er sich auch einen saublöden Wecker mit so einem ätzenden Weckton? Selbst Schuld wenn da jemandem die Sicherungen durchbrennen. Bevor ich mich weiter in Rage bringe und mich womöglich doch noch an dem armen Wecker vergreife, eile ich ins Bad. Zumindest nehme ich es mir fest vor, schaffe jedoch nur ein müdes Schlurfen.

Ich stehe unschlüssig in Jörgs riesigem Badezimmer. Für einen Augenblick liebäugle ich mit der verführerischen Badewanne und den Whirlpool-Düsen. Nein, duschen genügt mir, dann muss ich schleunigst ins Büro. Ich will unbedingt die Bilder von gestern Abend durchsehen. Falsch! Von heute Morgen korrigiere ich mich grinsend. Hoffentlich kann ich die Autonummer auf den Fotos besser erkennen, als beim zweiten Versuch mit dem Feldstecher. Bei einem Buchstaben und einer Ziffer war ich mir nicht ganz sicher. Klaus wird es bestimmt richten. Ich sehe ihn schon vor mir, wie er die Augen verdreht, mein bester Freund der Herr Kriminalhauptkommissar Nimrod, wenn ich ihn wieder mit einer Autonummer belästige. Aber da muss er durch und ich ebenso.

Der Blick in den Spiegel zeigt mir das total zerzauste, schulterlange schwarze Haar, das wohl bald mal wieder einen Friseur braucht. Ich bemerke sofort die dunklen Augenringe, was mich nicht weiter verwundert. Erst auf den zweiten Blick sehe ich die Ursache und grinse. Erstaunlich, wie gut die neue Schminke gehalten hat. Ich bin heute früh einfach nur todmüde ins Bett gefallen, ohne die übliche Abendtoilette, wie Zähneputzen und Abschminken zu erledigen. Die hohen Wangenknochen haben ein eigenes Rouge abbekommen und sind fleckig grau. Ich muss mir auf dem Dachboden mit schmutzigen Händen ins Gesicht gefasst haben. Vermutlich, als ich länger zum Fenster hinaus geschaut habe.

Oh, wie genüssliches Gähnen und Strecken guttun. Ich ächze leise und höre die Hüfte und den Rücken knacken. Klingt gefährlich, fast wie bei einer alten Frau. Ich muss unbedingt wieder trainieren gehen, am besten mit Walter. Der würde sich bestimmt freuen, mich in Sachen Fitness und Selbstverteidigung ran zu nehmen. Aber vielleicht sollte ich die nächsten paar Wochen den Kopf lieber noch etwas schonen. Meine letzte Gehirnerschütterung ist mir nur allzu deutlich im Gedächtnis geblieben.

Jörgs Dusche ist doppelt so groß wie meine. Es ist der pure Luxus. Mein Blick streift die Seifenschale. Ich muss grinsen, weil hier kein Massagestab griffbereit liegt, wie bei mir daheim. Ich habe ihn aber auch nicht vermisst, seitdem Jörg von seiner Recherche in Norddeutschland zurückgekehrt ist und wir endlich die Abende und besonders die Nächte wieder gemeinsam verbringen können.

Ich fahre mir, beim Haare waschen mit den Fingerspitzen vorsichtig über die Stelle, wo ich den Schlag abbekommen habe. Wenn ich etwas stärker drücke, ist es noch immer ein unangenehmes Gefühl. Das sei aber völlig normal. Ich soll eben nicht drücken, hat mir der Arzt lakonisch geraten. Na toll. Dafür hätte ich nicht unbedingt einen Arzt gebraucht, auch wenn er vermutlich recht hat. Im Nachhinein bin ich heilfroh, dass Jörg darauf bestanden hat, dass ich mindestens eine Woche das Bett hüten soll. Nach zähem Ringen einigten wir uns schließlich auf vier Tage, in denen ich sehr viel schlief und von ihm rührend versorgt wurde. Er kochte für uns, half mir im Badezimmer beim Waschen, brachte mir sogar Kleidung und Toilettenartikel aus meiner Wohnung. Meine Nichte Lucy hat ihm dabei geholfen. Am Wochenende danach löste ich auch auf sein Drängen hin, umgehend den Gutschein für das Wellness-Wochenende ein, das er mir geschenkt hatte.

«Dann kannst du dich noch ein paar Tage länger erholen und brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben», grinste er.

Ich muss zugeben, angesichts der kurzen Zeit, die wir erst zusammen sind, kennt er mich inzwischen schon ziemlich gut. Die gemeinsame Schulzeit vor über 25 Jahren kann ich kaum dazu zählen. Er weiß manchmal genau, wie er mich packen muss, um seinen Willen durchzusetzen, auch wenn es letztendlich mir selbst zu Gute kommt. Einerseits gefällt es mir ganz gut, doch andererseits will ich nicht gerne für jemanden so durchschaubar sein. Ich mag meine Ecken und Kanten, meine Spontanität und meine impulsiven Aktionen.

Ich pruste und keuche, nachdem ich am Ende das Wasser etwas kälter drehe. Sofort beginne ich am ganzen Körper zu schlottern. Das hab ich nun davon, weil ich unbedingt wacher werden wollte. Warum tue ich mir das nur an? Kaffee hätte es vielleicht auch geschafft, besonders weil Jörgs große Maschine so leckeren Cappuccino zubereiten kann. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich in den letzten Stunden reichlich Kaffee getrunken und deshalb keine Lust, Magenschmerzen oder Herzrasen zu bekommen.

Genug geschlottert. Ich schnappe mir ein flauschiges Frottee-Handtuch und wickle mich darin ein. Automatisch tasten die Finger nach der kleinen Narbe unter der Brust, dort wo mich damals der Streifschuss verletzt hat. Nur wenige Zentimeter entschieden über Leben und Tod. Auch wenn meine Finger immer wieder die Narbe suchen, verblassen die traumatischen Bilder von Mal zu Mal. Umso wichtiger ist es, dass ich die letzten Erlebnisse nicht einfach ignoriere und unreflektiert in irgend eine Ecke des Gehirns verbanne. Es war wieder haarscharf. Das zweite Mal, in so kurzer Zeit. Das darf ich nicht vergessen, genauso wenig, wie die Narbe. Ich muss zugeben, der Job ist größtenteils ungefährlich, manchmal sogar langweilig und erfordert sehr viel Geduld. Aber in manchen Situationen eskalieren Ereignisse so rasend schnell, dass jede Sekunde zählt. Diese entscheidende Sekunde muss ich mir jedoch mühevoll erarbeiten. Da hilft mir weder der Job bei Gernot als Aushilfskellnerin noch das stundenlange Sitzen im Mini oder auf einem zugigen Dachboden während einer Observierung. Ich muss dringend wieder meine Fitness und Reflexe trainieren, das steht fest. Zu sehr habe ich es in letzter Zeit schleifen lassen. Ich weiß genau, warum.

Sehnsüchtig seufzend denke ich an Walter und unsere gemeinsame Zeit. Ja, ich kann nichts machen, auch wenn es total blöd ist, aber es ist noch immer etwas übrig geblieben von den Gefühlen für ihn. Langsam öffne ich die Schiebetüren der Duschkabine und trockne die Füße auf dem Handtuch, das am Boden davor liegt.

Wie oft ich wohl mit Walter meinen Spaß unter der Dusche hatte? Ich kann mich kaum an ein gemeinsames Duschen erinnern, wo nichts passiert ist. Eines davon war der Tag nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Ich durfte endlich für einige Stunden den Verband abnehmen, auch wenn mich das nicht unbedingt hübscher machte. Blaue Flecken und Abschürfungen am ganzen Körper erinnerten wohl eher an einen Kartoffelacker, als an einen gepflegten englischen Rasen. Wenn ich mich konzentriere, kann ich sogar noch jetzt seine sanften Finger spüren, die unsicher meine Narbe berührten, fast ehrfürchtig. An dem Tag beließ er es dabei und gab sich damit zufrieden, mich am ganzen Körper gründlich einzuseifen. Hinzu kam, dass wir zu diesem Zeitpunkt offiziell kein Paar mehr waren.

Nachdem ich die Zähne geputzt, die Haare geföhnt und ein dezentes Make-up aufgelegt habe, fühle ich mich gleich wohler. Noch ins Handtuch gewickelt laufe ich ins Schlafzimmer, öffne die Jalousien und betrachte den Kleiderhaufen auf dem Boden. Erst jetzt bemerke ich den Staub, die Spinnweben und die Schweißwolke, die der Haufen ausdünstet. Igitt. Davon will ich nichts mehr anziehen, vor allem nicht die Unterwäsche, die ich bei Gernot mehrmals durchgeschwitzt habe. Neben dem Bett steht eine kleine, transparente Kunststoffkiste mit Kleidung für Notfälle. Dies ist wohl ein Solcher. Da ich damals nur eine Garnitur mit schwarzer Unterwäsche eingepackt habe, entscheide ich mich für die dunkelblaue Bluse, anstatt der weißen. Ich habe heute keine Lust, dass man den schwarzen BH durchsieht. Jörg würde es sicherlich gefallen. Ihm gefallen meine Brüste, auch wenn ich es nur auf eine mittlere Größe bringe. C-Cup sei doch perfekt und so, wie er es sagte, glaube ich es ihm sogar. Meine Laune bessert sich spürbar, je länger ich an ihn denke. Schade, dass ich heute Morgen nicht neben ihm aufgewacht bin und seine warmen Hände auf dem Bauch gespürt habe. Vielleicht hätten mich seine Hände oder auch sein geschickter Freund weiter südlich, rascher wach bekommen, als es die Dusche vermag. Was er wohl gerade in der Redaktion macht? Ob er auch an mich denkt? Nein, Schluss mit der Träumerei. Ich muss ins Büro und mich um die Aufträge kümmern. In den zwei Wochen Auszeit ist einiges liegen geblieben.

Ich verzichte tatsächlich auf Tee oder Kaffee und begnüge mich mit einem großen Glas Orangensaft zum Früchte-Müsli. Jörg hat sicher nichts dagegen, wenn ich mir noch zwei seiner Äpfel als Reserve mitnehme. Eigentlich hatte ich die Absicht, Bettina im ‹Veneziana› meinem Lieblingscafé zu besuchen und mich nach ihrer Mutter zu erkundigen. Sie hat mir nach ihrer überstürzten Abreise in den Norden nur einige kurze SMS geschickt und inzwischen vermutlich von meinen eigenen Problemen aus der Zeitung erfahren. Je länger ich darüber nachdenke, umso überzeugter bin ich, dass ein Treffen außerhalb des Cafés wohl besser wäre. Ich kann mir ziemlich lebhaft ausmalen, welche Standpauke sie mir halten wird. Und ich kann sie sogar ein Stück weit verstehen. Sie liebt mich eben, das muss ich endlich akzeptieren. Und ich muss mich schleunigst entscheiden. Seit Wochen rette ich mich in Ausflüchte und nutze jede Gelegenheit, mich um ein definitives ‹Ja› oder ‹Nein› zu drücken. Aber was soll ich auch machen? Bettina liebt mich und Jörg auch. Und ich? Großes Problem! Ich liebe beide.

Ein Fahrer hinter mir hupt und reißt mich aus den Überlegungen. Ich habe die grüne Ampel verschlafen, hebe entschuldigend die Hand und lege einen flotten Start hin. Meist bin ich diejenige, die ungeduldig auf die Hupe drückt.

Der Weg von Jörgs Wohnung zum Büro ist mir inzwischen so vertraut wie von meiner eigenen. Erneut ertappe ich mich, wie die Gedanken abschweifen. Schließlich mag ich Jörg ganz gerne, bin in jedem Fall verliebt in ihn und spüre, dass langsam etwas zwischen uns heranwächst, etwas Größeres. Ich habe so viele Gemeinsamkeiten entdeckt, die wir teilen und weiß, dass er mich bedenkenlos liebt. Welche Frau wäre an meiner Stelle nicht überglücklich? Aber andererseits habe ich Bettina versprochen, sie nicht fallen zu lassen, sie nicht wegen Jörg aufzugeben. Ich habe es ihr geschworen! Nicht nur das, ich will sie auch nicht verlieren. Weil ich sie liebe? Verdammt! Was für ein Schlamassel.

Seufzend schalte ich die Zündung aus und steige aus dem Wagen. Wenigstens bleibt mir heute eine lange Parkplatzsuche erspart.

Meine Zähne klappern, nachdem ein kalter Windstoß meine Jeansjacke auseinander bläst. Ich kann die Kälte nicht leiden, obwohl ich zu dieser Jahreszeit geboren bin. Wenn ich genau sein will, morgen vor 42 Jahren. Erschrocken schlage ich mir mit der flachen Hand auf die Stirn. So ein Mist. Irgendwie ist mir der eigene Geburtstag total aus dem Sinn gekommen. Schon morgen? Siedend heiß fährt es mir durch den Kopf, dass ich mir weder für meine Familie noch für Jörg, geschweige denn für meine Freunde etwas überlegt habe. Soll ich ihn einfach ausfallen lassen? Auf eine Feier verzichten? 42 Jahre, was ist das schon? Ist doch nichts Besonderes. Oder soll ich mir für das Wochenende spontan etwas überlegen? Alle zum Essen einladen? Oder selbst eine Feier veranstalten, bei mir zu Hause? Nein, das kommt überhaupt nicht infrage. Erstens habe ich viel zu wenig Platz und zweitens keine Lust, dafür meine Wohnung komplett auf Vordermann zu bringen. Wann sollte ich das auch tun, vor dem Wochenende?

Als ich die Tür zum Vorzimmer des Büros aufschließe, schlägt mir wohlige Wärme entgegen. Na wenigstens habe ich nicht vergessen, die Heizung hochzudrehen. Auch wenn ich kurz lüften will, um die stickige Heizungsluft wieder loszuwerden, ist mir Wärme definitiv lieber als Kälte.

Rasch öffne ich die Fenster und stelle den Rucksack neben den Schreibtisch. Erst jetzt bemerke ich das Blinken des Anrufbeantworters und stöhne nach einem kurzen Blick auf das Display. Fünf neue Nachrichten seit gestern Nachmittag.

-¤-¤-

Er schiebt den Becher mit dem Rest Kaffee zur Seite. Trinkbar ist die kalte Brühe sowieso nicht mehr. Wenn er ehrlich ist, war sie es auch im heißen Zustand nur bedingt. Der neue Automat ist immerhin schneller, als der alte, das muss er zugeben. Hat viele schicke Tasten und bunte Lämpchen. Doch der Kaffee schmeckt weiterhin so grauenvoll wie früher.

«Jetzt kannst du dich wenigstens schneller darüber ärgern», hat ihn sein Kollege Brunner aufgezogen.

Manchmal beneidet er den Kollegen, der auch ohne Kaffee auskommen kann, ganz im Gegensatz zu ihm. Zeitweise ist er regelrecht süchtig danach.

Er unterschreibt den Bericht zu den Geschehnissen von häuslicher Gewalt. Diesmal handelt es sich um eine junge Frau, die sich mit einem Küchenmesser bewaffnet auf ihren Ehemann gestürzt und ihn bei ihrem Angriff mehrmals am Oberschenkel und den Armen verletzt hat. Einer der Schnitte durchtrennte nicht nur den Reißverschluss seiner Hose, sondern auch einen Hoden. Mit letzter Kraft gelang ihm die Flucht ins Badezimmer, von wo aus er mit dem Handy die Polizei verständigte. Glücklicherweise konnte die Frau von zwei Polizeibeamten überwältigt werden. Ihr wurde bei der Aktion die Schulter ausgerenkt, weil sie sich nicht beruhigen ließ, und verzweifelt zur Wehr setzte.

Er schüttelt betrübt den Kopf und legt die Akte in den Stapel mit der Ausgangspost. Es macht die ganze Angelegenheit auch nicht besser, dass sich die Frau vorher mit selbst gemischten Kräutern und Pilzen, die sie rauchte, fast vergiftet hätte. Wer weiß, was sie in dem Moment in ihrem Ehemann gesehen haben mag? Ein Monster? Die verhasste Schwiegermutter? Einen Vampir? Was für eine grässliche Welt.

Es klopft an der Tür. Er hebt den Kopf. Durch die Milchglasscheibe kann er eine schlanke Gestalt mit dunklem, langen Mantel erkennen.

«Herein.»

«Kriminalhauptkommissar Nimrod?», fragt eine Frau, die ihm irgendwie bekannt vor kommt.

«Genau jener», antwortet er und erhebt sich vom Stuhl.

«Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin Miriam Junkert, Pathologin von der Gerichtsmedizin. Ich glaube, wir haben uns schon einmal bei einem Fall getroffen.»

Klaus schüttelt ihr die Hand und wundert sich über den festen Händedruck.

«Genau, jetzt, wo Sie es erwähnen. Was kann ich für Sie tun, Doktor Junkert?»

«Ich weiß, es handelt sich nicht gerade um den üblichen Dienstweg», antwortet sie und senkt kurz den Blick. «Aber Renate hat mir den Tipp gegeben, mich gleich an Sie zu wenden, um Zeit zu sparen.»

«Renate Nüsslein?», fragt er erstaunt. «Wo steckt sie eigentlich? Ich habe sie schon seit fast zwei Wochen weder gesehen noch gesprochen.»

«Ach, Renate musste auf einen Lehrgang und hat sich gleich im Anschluss ihren längst fälligen Urlaub genommen. Sie wird wohl jetzt irgendwo auf ‹La Digue› oder ‹Praslin› am Strand liegen und sich die Sonne auf den Bikini scheinen lassen.» Frau Junkert verdreht schwärmend die Augen.

«‹La Digue›? ‹Praslin›? Sind das nicht die Seychellen? Davon hat sie mir gar nichts verraten.»

«Oh, das kam auch für sie überraschend, ein geniales Last-Minute-Angebot wegen einer Stornierung. Den Tipp bekam sie einst von mir, sich die Inseln bei günstiger Gelegenheit näher anzuschauen. Sie hatte nicht einmal mehr genug Zeit, Badekleidung zu kaufen. Deshalb dürfen nun zwei meiner Bikinis in der Sonne liegen und ich nicht.»

«Das ist wirklich tragisch», lächelt er. «Ich kann Sie nur zu gut verstehen. Aber deswegen sind Sie sicherlich nicht gekommen, um mich mit solchen verlockenden Nachrichten zu foltern.»

Ihr Lachen berührt ihn. Es erinnert ihn an Elli. Oh, Gott, sie hat morgen Geburtstag und er immer noch keine Idee, was er ihr schenken soll.

«Ich denke, wir würden beide Renate gerne begleiten», reißt sie ihn aus seinen Gedanken, «aber das ist leider nicht möglich. Ich bin dem Dienstweg auch nur zuvorgekommen, weil ich sowieso hier zu tun hatte. Sie haben vermutlich schon von der überraschenden Erkrankung unseres Kollegen Kriminalhauptkommissar Nöhling erfahren.»

Ihre Miene betrübt sich deutlich.

«Ja, das habe ich, leider», seufzt er. «Schlimme Sache, das mit dem Herzinfarkt und dann in seinem Alter und aus heiterem Himmel. Seine Frau ist total aus dem Häuschen. Sie hat sich schon immer große Sorgen um ihn gemacht und jetzt so etwas. Aber Thomas soll es den Umständen entsprechend gut gehen, habe ich gehört?»

«Ja, er hatte riesiges Glück, dass er die Symptome richtig gedeutet hat und sofort ins Krankenhaus fuhr. Ein Studienkollege von mir arbeitet in der Klinik und sagte mir, er sei stabil.»

Für einen Augenblick herrscht Schweigen. Beide hängen ihren Gedanken nach, bevor sich Frau Junkert räuspert.

«Ich habe hier, gestern, einen brisanten Fall auf den Tisch bekommen, der Herrn Nöhling zugeteilt war. Leider ist nun auch seine Vertretung, Kollege Wenning kurzfristig erkrankt.»

«Der Frank Wenning? », unterbricht er sie besorgt. «Unser ewiger Kriminaloberkommissar? Er ist auch krank?»

«Ja, aber nur eine Grippe. Er liegt mit Fieber im Bett und bekommt sicherlich wieder literweise Hühnersuppe von seiner Frau eingeflößt.»

«Gut zu wissen», antwortet er erleichtert und sieht Dr. Junkert grinsen.

«Na ja, nicht gut», verbessert er sich rasch beschämt, «aber besser als das mit Herrn Nöhling, meinte ich.»

«Da haben Sie wohl recht und ich dachte schon, Sie meinen die Hühnersuppe», grinst sie noch immer und reicht ihm eine Aktenmappe. «Hier, das ist der Fall. Ich denke, wenn Sie die Bilder sehen, wissen Sie, warum mir Renate den Tipp gegeben hat, mich gleich an Sie zu wenden.»

Er nimmt ihr die Mappe aus der Hand und deutet auf den Stuhl. «Bitte nehmen Sie doch Platz.»

«Vielen Dank. Ich kann aber nur ein paar Minuten bleiben, denn genau jener Fall wartet auf mich», entgegnet sie und schaut auf seine Uhr an der Wand.

Er setzt sich und schlägt die Mappe auf. Mit bestürzter Miene überfliegt er den Bericht. Dahinter folgen Bilder vom Tatort, die seine Falten auf der Stirn schlagartig vertiefen. Er versucht, sich nichts anmerken zu lassen, obwohl es ihm schwerfällt. So etwas oder nur annähernd Ähnliches hat er noch nie zuvor gesehen. Selbst wenn er seit dem letzten Fall annahm, bis zu seiner Pensionierung keine Überraschungen mehr zu erleben, die dies toppen, so ist er sich nun nicht mehr so sicher. Seufzend lässt er das letzte Foto sinken und sucht Dr. Junkerts Blick.

«Kein schöner Anblick», seufzt sie. «Auch nicht für mich. Obwohl ich einiges gewohnt bin. Die eigentlichen Verletzungen sind im Übrigen nicht so spektakulär wie ...»

«Wie diese perfide Inszenierung, meinen Sie?» Er schüttelt den Kopf und wirft noch einmal einen Blick auf die Fotos vom Tatort. «Das ist Stacheldraht. Sehe ich das richtig?»

«Ganz genau», antwortet sie und nickt. «Aber das war nicht die eigentliche Todesursache.»

«Nicht?», fragt er erstaunt und hebt die Augenbraue.

«Nein. Nach ersten Untersuchungen sind beide erstickt. Sehen Sie den Kabelbinder an den Genitalien des Mannes. Dieser sollte eine Stauung verursachen. Der erigierte Penis wurde der Frau dann durch die Maske eingeführt, sodass sie an der Knebelung, wenn Sie es so nennen wollen, qualvoll erstickt ist. Der gelbe Fleck stammt von seinem Urin, den wir auch zum Teil in ihrer Lunge gefunden haben. Er ist vermutlich aber erst post mortem hineingeflossen.

Der Mann hingegen ist zwischen ihren Schenkeln erstickt. Der Mörder hat dazu die untere Drahtschlinge immer fester gezogen. Die Blutflecken auf dem Betttuch und die Verletzungen an seinen Armen und Händen deuten auf einen längeren Todeskampf hin, in dessen Folge das männliche Opfer sich am Stacheldraht verletzt hat. Die drei mittleren Schlingen wurden erst post mortem festgezogen. Das klärt auch die relativ geringe Menge Blut, die ausgetreten ist.»

Er muss tief durchatmen, um die aufsteigende Übelkeit in Zaum zu halten. Von wegen starker, gefühlloser Polizist, den so leicht nichts erschüttern kann. Auch er hat seine Grenzen.

«Aber wie kann so etwas geschehen ohne weitere Gegenwehr? Haben sich beide freiwillig in diese Position begeben? Oder war das irgendein perverses Sex-Spiel, das tragischerweise aus dem Ruder lief?»

«Selbst wenn dem so wäre, dann hätten sie mindestens einen Helfer benötigt», gibt sie ihm zu bedenken. «Aber Nein, Herr Nimrod, das glaube ich nicht, und zwar aus zwei weiteren Gründen. Auch wenn der endgültige, toxikologische Bericht noch aussteht, so denke ich, dass die beiden vorher betäubt wurden.»

«Betäubt? Hat man am Tatort nichts gefunden, was darauf hinweist?»

Er blättert im Bericht zur Liste mit den Gegenständen, die nicht zum Hotelinventar gehören.

«Nein, leider nichts. Im Magen der beiden Opfer fand ich weißen Wein oder Sekt. Das könnten sie vorher getrunken haben. Es handelte sich um eine zu geringe Menge, als dass sie vom Alkohol betäubt waren. Aber bedenken Sie das Papier mit der Botschaft. Sie wissen selbst, dass dies weder eine Abschiedsbotschaft eines typischen Selbstmörders noch die eines extremen BDSM-Fetischisten ist.»

«Sie haben recht», nickt er. «Das habe ich wohl übersehen, entschuldigen Sie.»

«Kein Thema, Herr Kollege», zuckt Dr. Junkert die Schultern. «Ich war nicht weniger geschockt wie Sie. Fast eine Stunde brauchten wir, um die beiden wieder zu trennen, ohne dabei alle möglichen Spuren zu zerstören. Wir benötigten vier kräftige Beamte, die die Gurte unter dem Körper des Mannes stramm zogen und ihn langsam anhoben. Zwei Kollegen mussten sich mehrmals übergeben, was die Sache zusätzlich verzögerte.»

Er nickt betroffen und denkt an seinen Kollegen Brunner. Auch er musste sich beim letzten Fall übergeben. Es wird ihm jedoch nichts anderes übrig bleiben, als ihn auch diesmal mit einzubinden. Ihm fehlen die Leute, als dass er auf persönliche Befindlichkeiten Rücksicht nehmen kann. Manchmal hasst er seinen Job und diese kranken Verrückten, mit denen er es immer wieder zu tun bekommt. Und er hat das Gefühl, es werden stets mehr.

Frau Junkert erhebt sich und streckt ihm die Hand entgegen. «Ich muss mich leider verabschieden, Herr Nimrod.»

«Selbstverständlich, Frau Doktor Junkert. Ich will Sie nicht aufhalten.» Er beeilt sich, aufzustehen.

«Ach nennen Sie mich doch bitte Miriam», grinst sie. «Den Doktor habe ich noch nie leiden können. Da fühle ich mich gleich zehn Jahre älter.»

«Wenn Sie möchten, gerne. Ich heiße Klaus.»

Sie schütteln sich die Hände und schaffen es sogar für einen Moment, unbeschwert zu lächeln.

«Ich schicke dir den Bericht, sobald ich Näheres weiß.»

«Danke, Miriam. Aber es wird wohl nichts daran ändern, dass wir von Mord ausgehen müssen?»

«Definitiv nicht. Ich würde zu 99 % davon ausgehen. Eine beauftragte Selbsttötung scheidet angesichts dieses Zettels aus und wäre zumindest sehr ungewöhnlich.»