21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

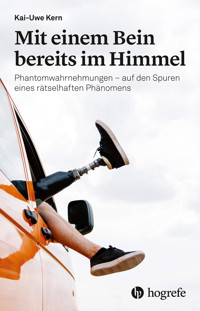

Etwa 50-80 % der Patienten mit Amputationen haben Empfindungen im Bereich der amputierten Gliedmaße. Die fehlende Gliedmaße kann das quälende Gefühl vermitteln, sie schmerze oder sei in einer verdrehten Position gefangen. Patienten haben mitunter das Gefühl, als spüren sie ein Jucken, Kribbeln und Zucken oder versuchen sogar, Dinge zu ergreifen oder aufzuheben. Einige Menschen mit Phantomgliedern meinen z.B. ihre fehlende Gliedmaße gestikuliere, während sie reden. Überraschend erfährt der Leser, dass Hände und Arme zwar ihre Repräsentationen im Kortex haben, diese Regionen aber nach Amputationen auch für das Gesicht tätig werden können. Aber was genau geht im Gehirn als Reaktion auf den plötzlichen Verlust sensorischer Informationen vor, und wie führen diese Veränderungen zu Phantomen? Der Autor hat als Schmerztherapeut jahrelang Patienten mit unterschiedlichen Phantomwahrnehmungen intensiv betreut und dabei z.T. bizarr anmutende aber auch berührende Empfindungen seiner Patienten festgehalten. Anhand echter Patientengeschichten führt er die Leser auch ohne medizinische Vorkenntnisse anschaulich und unterhaltsam in die faszinierende Welt neurophysiologischer Phantomphänomene und der Schmerzentstehung ein und gibt so spannende Einblicke in die Fähigkeiten des Gehirns zur Reorganisation und deren ungewöhnliche Auswirkungen auf den Patienten. Mit Experimenten zum Selberausprobieren erfahren wir auch, wie fragwürdig unser eigenes Bewusstsein und unser Körpergefühl reagiert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 464

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Kai-Uwe Kern

Mit einem Bein bereits im Himmel

Phantomwahrnehmungen – auf den Spuren eines rätselhaften Phänomens

Kai-Uwe Kern

Programmbereich Medizin

PD Dr. med. habil. Kai-Uwe Kern

Schmerztherapeut, Facharzt für Anästhesiologie und Allgemeinmedizin

Sonnenberger Str. 68

65193 Wiesbaden

Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.

Copyright-Hinweis:

Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.

Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Anregungen und Zuschriften bitte an:

Hogrefe AG

Lektorat Medizin

Länggass-Strasse 76

3012 Bern

Schweiz

Tel. +41 31 300 45 00

www.hogrefe.ch

Lektorat: Susanne Ristea, Lisa Maria Pilhofer

Bearbeitung: Martin Kortenhaus, Illertissen

Herstellung: René Tschirren

Umschlagabbildung: Getty Images/Westend61

Umschlag: Claude Borer, Riehen

Satz: Claudia Wild, Konstanz

Format: EPUB

1. Auflage 2020

© 2020 Hogrefe Verlag, Bern

(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96013-5)

(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76013-1)

ISBN 978-3-456-86013-8

http://doi.org/10.1024/86013-000

Nutzungsbedingungen:

Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.

Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.

Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.

Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.

Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.

Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.

Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.

Anmerkung:

Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.

Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.

Widmung

Für Menschen, die leiden.

Die Welt ist nicht nur sonderbarer, als wir es uns vorstellen; sie ist auch sonderbarer, als wir es uns vorstellen können.

J. B. S. Haldane

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Dank

Geleitwort

Zur Entstehung dieses Buches

1 Eine geheimnisvolle Welt (Einleitung)

2 Was Lord Nelson und Cole Porter gemeinsam haben (Historisches)

2.1 Admiral Lord Horatio Nelson

2.2 Cole Porter

2.3 Phantome in der Geschichte

3 Die Vielseitigkeit des Nichts (Begriffe und Fakten)

4 Bausteine des Ichs (Neuroanatomie, Sinne und Wahrnehmung)

4.1 Das neuronale Stellwerk (Anatomie des Gehirns)

4.1.1 Hirnareale

4.1.2 Homunkulus und Karten im Gehirn

4.1.3 Funktionelle Vernetzung

4.2 Sinnliches (Unsere Sinne)

4.3 Berühr’ mich (Unser Tastsinn)

4.4 Wenn Bilder streiten (Selbstbild, Spiegelbild und Körperbild)

4.5 Tritt mir nicht zu nahe (Der peripersonale Raum)

5 Ich fühle was, was Du nicht siehst (Phantomgefühle)

5.1 Langfinger und kuriose Tischplatten (Körperliche Illusionen)

5.1.1 Langfinger (Täuschung der Körperwahrnehmung)

5.1.2 Ich sehe was, was ich nicht bin (Aspekte der Gummihand-Illusion)

5.1.3 Da ist doch jemand! (Das Gefühl einer Gegenwart)

5.1.4 Verzerrungen (Täuschungen der Körperform)

5.2 Loslassen ist nichts fürs Gehirn (Das somatosensorische Gedächtnis)

5.2.1 Präamputationserinnerungen

5.2.2 Normalität der Phantome

5.3 Kindsbewegungen im Bein (Teleskoping)

5.4 Ein Phantom wird krank (Krankheitssymptome im Phantomraum)

5.5 Sand zwischen den Zehen (Phantomsensationen)

5.6 Ich sehe das, was du jetzt fühlst (Bildgebung von Gefühlen)

6 Eine Phantomhand greift zu (Phantombewegungen)

6.1 Phantomfinger rechnen und spielen Klavier

6.2 Wachsende Phantomnägel und geheime Beweglichkeiten

6.3 Hinter den Kulissen unserer Bewegungen (Hirnfunktionen bei Bewegung)

7 Schmerzen aus dem Nichts (Phantomschmerzen)

7.1 Schmerz lass nach (Grundlagen der Schmerzwahrnehmung)

7.1.1 Schmerzarten und Schmerzgedächtnis

7.1.2 Schmerzempfindung und Schmerzunterdrückung

7.2 Ein Schmerz auf Reisen (Die Schmerzleitung)

7.2.1 Der Weg zur Großhirnrinde

7.2.2 Bewertung der Schmerzen

7.2.3 Bedeutung der Inselrinde

7.2.4 Einordnung von Phantomschmerzen

7.2.5 Übertragene Schmerzen

7.3 Sei doch nicht so empfindlich (Zentrale Sensibilisierung)

7.4 Die Zehen im Schraubstock (Phantomschmerz-Modelle)

7.4.1 Panta rhei – alles fließt (Neuroplastizität)

7.4.2 Nachbarschaftshilfe im Gehirn (Grundlagen kortikaler Reorganisation)

7.4.3 Rasieren hilft bei Handschmerzen (Kortikale Reorganisation von Gesicht zu Hand)

7.4.4 Phantome hassen den Toilettengang (Kortikale Reorganisation von Becken zu Bein)

7.5 Ich bin doch nicht verrückt (Die Bedeutung der Psyche)

7.6 Brauchen Phantome ein Gehirn? (Körperliche Phantomschmerz-Auslösung)

7.7 Fliegende Beine und Zehen im Oberschenkel (Der Amputationsstumpf)

7.7.1 Frau Nutal hilft der US Army

7.7.2 Ein Bein schlägt aus

7.8 Die Sache mit dem Holzbein (Zur Bedeutung der Prothesen)

8 Kopfhand und Schneearm (Phantome ohne Extremitäten-Amputation)

8.1 Eine Kopfhand vor dem Bauch (Zusätzliche Phantomglieder)

8.1.1 Die Welt der Devi Durga

8.1.2 Das sichtbare Phantom

8.1.3 Das ungehorsame Phantom

8.1.4 Sechs Arme, ein Nasen-Phantom und ständiger Druck auf der Brust

8.2 Der ungeliebte Körper (Das BIID-Syndrom)

8.3 Wenn dem Gehirn langweilig wird (Phantome unserer Sinne)

8.3.1 Phantome aus dem Dunkeln (Visuelle Phantomwahrnehmungen)

8.3.2 Der kleine Mann im Ohr (Akustische Phantomwahrnehmungen)

8.3.3 Ein Phantom, das pfeift (Phantomgeräusch Tinnitus)

8.3.4 Mir stinkt’s (Phantomgerüche)

8.3.5 Dauersegler (Phantom-Gleichgewichtsstörungen)

8.3.6 Ich glaub‘, mich tritt ein Baby (Phantomhafte Schwangerschaften und Kindsbewegungen)

8.4 Einfach entrückt (Out-of-Body-Experience)

8.5 Warum Betäubungen Gefühle erzeugen (Phantome durch Anästhesien)

8.6 Das Phantom in meinem Bett (Das Anton-Babinski-Syndrom)

8.7 Kein Schwein ruft mich an (Das Phantom-Vibrations-Syndrom)

9 Regt sich ein Phantom bei Gewitter auf? (Einflussnahme auf Phantome)

9.1 Schwerelose Phantome (Phantomgefühl und Vestibularapparat)

9.2 Pferdegalopp, Schlangen und Tierfell (Skurrile Einflussfaktoren)

9.3 Darm ohne Charme (Phantomschmerz-Auslösung durch Erkrankungen)

9.4 Streicheleinheiten fürs Phantom (Taktile Einflüsse)

9.5 Unter Strom und vom Donner gerührt (Wetter und andere Außeneinflüsse)

9.5.1 Übersinnliche Wahrnehmungen, Anziehungskräfte und Felder (Elektromagnetismus und das Magnetfeld der Erde)

9.5.2 Morgen gibt’s Schnee (Wetterfühligkeit)

9.5.3 Wenn kalte Füße nerven (Temperaturänderungen im Phantom)

9.6 Der Kampf gegen Windmühlen (Phantomschmerz-Therapie)

10 Sieh mal an, ein Schmerz in der Luft (Augen und Phantomwahrnehmungen)

10.1 Streitgespräch von Augen und Gehirn (Schmerzlokalisation ohne Augen)

10.2 Ein hilfsbereites Phantom springt ein (Visuelle Informationsergänzung)

10.3 Ich spüre das, was Du gerade fühlst (Synästhesien)

11 Mit einem Bein bereits im Himmel (Metaphysische und mystische Aspekte)

11.1 Haben Phantome Schlafstörungen? (Das Phantom in Schlaf und Traum)

11.2 Erwacht ein Hund, in dem ein Phantombein steckt? (Der Phantomraum)

11.2.1 Bedeutung des Phantomraums

11.2.2 Das globale Modell des Körpers

11.2.3 Peripersonaler Raum und Phantomraum

11.2.4 Das Nichts im Phantomraum

11.2.5 Das Undenkbare denken

11.3 Gedanken eines Querdenkers (Forschungsideen zum Phantomraum)

11.4 Ich habe mein Bein verloren (Phantomschmerz – ein Verlusterlebnis?)

11.4.1 Besitz, Verlust und Glück

11.4.2 Verlust und Schmerz

12 Haben Phantome eine Zukunft? (Perspektiven)

12.1 Körperliche Regeneration und Bioprinting

12.2 Neuronale Plastizität

12.3 Antikörper

12.4 Genetik

12.5 Virtuelle und erweiterte Realität

12.6 Eine abschließende „Fuß“-Note

Glossar

Über den Autor

Literatur

Stichwortverzeichnis

Personenverzeichnis

Videos

|13|Dank

Mein größter Dank gilt all jenen Menschen, von deren Erfahrungen und Schilderungen ich so viel lernen durfte, den Betroffenen. Ihr Vertrauen ehrt mich.

Danke sage ich ganz besonders Susanne Ristea vom Hogrefe Verlag, denn, hätte sie mich nicht nach einem Vortrag angesprochen, wäre es nie zu diesem Buch gekommen. Lisa Maria Pilhofer, die für mich so viel im Verlag koordinierte, sowie Martin Kortenhaus als so hilfreicher und kritischer Lektor und die Grafiker Angelika Kramer und René Tschirren haben entscheidend zur Umsetzung dieses Buchs beigetragen. Viele mir nahestehende Menschen haben bereitwillig Abschnitte des Manuskripts in verschiedenen Stadien gelesen, kommentiert und Verbesserungen angeregt. Meine Dankbarkeit hierfür gilt Markus Damm, Tamer Farghal, Bettina Kern, Holger Kern, Jonas Kern, Niko Kern, Gaby Kuhn, Fatima Moussati, Renate Müller, Wolfgang Rimili, Romie Saliba, Paula Schneider, Myriam Schwickert-Nieswandt und Christoph Wilhelm. Tiefe Verbundenheit fühle ich gegenüber jenen, die über so viele Jahre die Fallgeschichten und meine Gedanken dazu festgehalten und für mich geschrieben haben und damit unschätzbare Beiträge zum vorliegenden Buch, aber auch zu meiner späten außeruniversitären Habilitation, geleistet haben: Heike Brudy, Angelika Busekow, Marita Jung und besonders Fatima Moussati.

Für die Unterstützung auf meinem akademischen Weg bedanke ich mich ganz herzlich bei den Professoren Ralf Baron, Frank Birklein, Henning Harke, Klaus Lehmann, Hermann Müller, Christian Simanski, Roman Rolke, Christian Werner und besonders bei Christian Maihöfner, für die vielen anregenden Diskussionen und seine Freundschaft. Ausgesprochen profitiert für dieses Buch habe ich in den vergangenen 20 Jah|14|ren auch von den Begegnungen mit vielen Freunden und Teilnehmern unserer jährlichen Mayrhofener Schmerzwoche. Vor allem aber: Ohne mein phantastisches Team der Schmerzpraxis Wiesbaden und ohne meine Frau, die mir trotz eigener Praxis so unglaublich geduldig immer wieder den Rücken freigehalten hat, würde es dieses Buch nicht geben. Ich empfinde tiefen Dank.

|15|Geleitwort

Der Phantomschmerz gehört zu den rätselhaftesten Phänomenen der Schmerztherapie und Schmerzforschung. Schon die Vorstellung, dass eine Gliedmaße schmerzt, die nicht mehr vorhanden ist, widerspricht jeglicher Erfahrung. Unsere übliche Kausalitätskette, die wir mit „gesundem Menschenverstand“ beurteilen, lässt uns hier im Stich.

Natürlich hat die Wissenschaft, die sich seit Jahrzehnten mit diesem schwer verstehbaren aber auch faszinierenden Phänomen beschäftigt, Gründe gefunden, warum Phantomschmerz besteht. Genau wie unser Gehirn uns Bilder vorspiegeln kann, die keine Entsprechung in der stofflichen Realität haben, so kann es auch Sensationen, inklusive Schmerz, an einer nicht existierenden Gliedmaße signalisieren. Oder, wenn man weniger weit ins zentrale Nervensystem geht, die verbliebenen Endigungen der afferenten Nervenfasern der amputierten Extremität können Signale aussenden, die im Gehirn als Signal aus der Extremität verarbeitet werden. Dennoch ist die Komplexität des Phänomens der Phantomempfindungen und Phantomschmerzen noch lange nicht richtig verstanden.

Menschen mit Phantomschmerz leiden im mehrfachen Sinn. Zum einen ist das Trauma der Amputation zu bewältigen. Zum anderen senkt der Phantomschmerz massiv die Lebensqualität. Und nicht zuletzt gibt es für den Schmerz kein sichtbares Korrelat, nichts was mitleidige Mitmenschen sehen und berühren können. Phantomschmerz ist bekanntermaßen schwer zu behandeln. Einfache Schmerzmittel wirken nicht, und auch Mittel, die sonst bei neuropathischen Schmerzen helfen sowie Opiate helfen nicht in allen Fällen, und auch oft nicht ausreichend. Größere Fortschritte hat hier wohl die Prothetik erreicht, aber auch da ist es |16|von den Anfängen bis zur Funktionalität und Schmerzlinderung für die meisten Betroffenen ein weiter Weg.

Dass sich ein praktisch arbeitender Schmerztherapeut wie Herr Privatdozent Dr. Kern nicht nur mit diesen schwierig zu behandelnden Patientinnen und Patienten beschäftigt, trotz aller Frustrationen versucht, ihnen so gut es geht eine Schmerzlinderung zu ermöglichen, sondern auch noch so gut zuhört, dass er ein ganzes Buch über die Erfahrungen dieser Menschen schreiben kann, ist bemerkenswert. Eine der häufigsten Klagen von Menschen mit chronischen Schmerzen ist ja, dass ihnen niemand zuhört und dass niemand sie ernst nimmt. Dieses Buch ist ein gutes Beispiel dafür, wie viel wir als Ärztinnen und Ärzte von den Betroffen lernen können. Es zeigt in vorbildlicher Weise, wie sich Teilnahme und Mitgefühl, ärztliches Handeln und wissenschaftliche Neugier paaren können.

Ich hoffe, dass das Buch vielen Betroffenen Trost gibt, dadurch dass sie sehen, sie sind nicht allein und sie sind nicht „verrückt“, wie es auch im Buch häufig anklingt. Ich wünsche dem Buch, dass es Therapeutinnen und Therapeuten Motivation geben wird, sich mit von Phantomschmerz betroffenen zu beschäftigen und ihnen mit allen Mitteln der bio-psycho-sozial orientierten Schmerztherapie zu helfen. Und ich hoffe, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Buch neue Inspiration für ihre Forschung gewinnen werden, damit wir den Phantomschmerz irgendwann doch noch besser verstehen und behandeln können.

Würzburg, Oktober 2020

Prof. Dr. med. Claudia Sommer

Neurologische Klinik, Universitätsklinikum Würzburg

Präsidentin der Deutschen Schmerzgesellschaft e. V.

President of the International Association for the Study of Pain (IASP)

|17|Zur Entstehung dieses Buches

Ende der Achtzigerjahre begegnete ich während meiner Zeit als Assistenzarzt der Unfallchirurgie erstmals amputierten Patienten. Ich lernte die chirurgische Sicht auf dieses Problem kennen, interessierte mich für Sportmedizin und Chirotherapie und begann, mich besonders mit Schmerzen zu befassen. Aber ich erinnere mich nicht, dass mir damals Phantome begegnet wären.

Später, in der Ausbildung zum Facharzt für Anästhesie, begann ich mit Freunden, das Fach Schmerzmedizin im Krankenhaus zu etablieren, was damals recht schwierig war. Erst 1996 hatte der Deutsche Ärztetag eine Zusatzbezeichnung in Schmerztherapie beschlossen und der Widerstand der Kollegen begann zu bröckeln. Erst Jahre später, mittlerweile Oberarzt, konnte ich zum Ausbau einer Schmerzambulanz, einer Schmerztagesklinik und einer Bettenstation in unserem großen Krankenhaus beitragen. Und nun begegneten mir auch vermehrt Patienten mit Phantomschmerzen. Dass dies allerdings dazu beitragen sollte, dass ich, nun schon im fortgeschrittenen Alter, plötzlich Studien durchführen und Publikationen schreiben würde und ein Jahrzehnt später dann aus meiner Praxis heraus sogar meine Habilitation zum Hochschullehrer mit diesem Thema erlangen würde, ahnte ich damals freilich nicht.

Gezündet wurde diese Entwicklung durch ein einziges Ereignis an einem heißen Sommertag im Jahr 2002. Das Wartezimmer der Schmerzambulanz war voll, als meine Tür aufging und die Ambulanzschwester mich bat, dringend ins Wartezimmer zu kommen. Dort fand ich einen 70-jährigen Patienten mit schmerzverzerrtem Gesicht. Herr Mitsch (alle Patientennamen im Buch sind geändert), ein freundlicher und bescheidener Ruheständler, der vor Jahren sein Bein wegen Arterienverkalkungen |18|verloren hatte, erlebte eine fürchterliche Schmerzattacke in seinem gar nicht mehr vorhandenen Fuß. Das Bild, das sich mir bot, habe ich noch klar vor Augen. Mit hochrotem Kopf, nass geschwitzt und den Oberschenkelstumpf fest mit den Händen pressend, saß er kaum ansprechbar dort und schrie vor Schmerzen. Die Attacke war nur kurz, zu kurz für ärztliche Gegenmaßnahmen. Nach gemeinsamer Hilflosigkeit angesichts dieser eindrucksvollen Situation erzählte mir der tapfere Mann, dass ihn solche Attacken täglich begleiteten und, wären sie nicht so kurz, ihn schon längst dazu gebracht hätten, sich das Leben zu nehmen.

Alle erdenklichen medizinischen Maßnahmen waren zur Behandlung erfolgt, nichts hatte sein Leiden befriedigend lindern können. Seine Krankenakte las sich wie ein Lehrbuch der Schmerztherapie, viele ebenfalls erfolglose alternative Therapieversuche eingeschlossen. Später, nachdem ich irgendwann eine Injektion in seinen Amputationsstumpf vorgenommen hatte, berichtete mir genau dieser Patient etwas ausgesprochen Verwunderliches: „Wissen Sie, was komisch ist, Herr Doktor?“ sagte er, „ich hatte ja jeden Morgen und jeden Abend meine beiden Füße regelmäßig bewegt, so eine Art Gymnastik!“ (Er konnte also auch seinen amputierten Fuß willentlich und vollständig bewegen!) „Aber nur wenige Tage nach der Spritze konnte ich das einfach nicht mehr“. Eine ärztliche Maßnahme am peripheren Körper hatte sozusagen absichtslos in das Bewegungsprogramm seines Gehirns eingegriffen und ein vorher mental problemlos bewegliches Phantom zum Schweigen gebracht?! Ich war verblüfft, ich war ratlos.

Am Abend, über den Tag nachdenkend, wich meine Betroffenheit über das Schicksal des Mannes nach und nach einer Faszination für Phantomphänomene, die bis heute anhalten sollte. Eine Reise in eine Welt voller Merkwürdigkeiten, voller scheinbar autonomer Phantome, skurriler Darstellungen und kaum glaubhafter klinischer Beobachtungen begann. In eine Welt voller Neugier auf die Literatur, die es hierzu wohl geben würde, eine Welt der Begeisterung für die Neurowissenschaften und unser Gehirn. Ein Gehirn, welches ich bis dahin als Anästhesist immer nur zu betäuben hatte.

Herr Mitsch, quasi zufälliger Geburtshelfer meines nicht enden wollenden Staunens über Phantome, besuchte mich noch oft in der Schmerzambulanz und teilte mit mir noch viele seiner Erlebnisse: von seiner Amputation, den Nachamputationen wegen Wundheilungsstörungen |19|und seiner Verzweiflung, nicht mehr gut laufen zu können. Aber er schilderte mir auch, wie interessiert er sich mit seinem Phantom, diesem Nebelgefühl, auseinandersetzte. Für ihn war es nach einiger Zeit selbstverständlich, die Zehen und Füße zeitgleich bewegen zu können. An beiden Beinen – dem vorhandenen und dem nicht mehr vorhandenen! Er machte mir klar, dass sein Bein für ihn genauso da sei, wie meines für mich. Es hatte sich trotz der Amputation für ihn nichts geändert. Sein Bein war noch da. So sehr, dass er einmal beim Aufstehen aus seinem Fernsehsessel völlig vergaß, dass er keine Prothese anhatte und hinfiel. So sehr, dass er nachts mit einem kalten Phantomfuß erwachte und immer, wenn dies der Fall war, bemerkte, dass ihm die Decke verrutscht war. Und so sehr, dass sein Phantom beim Laufen irgendwann mit der Prothese komplett „verschmolz“. Aber genauso intensiv, wie er die Körperform und Beweglichkeit spürte, kamen auch die Schmerzattacken. Attacken, die er auf einer Schmerzskala zwischen 0 (kein Schmerz) und 10 (stärkster vorstellbarer Schmerz), ohne mit der Wimper zu zucken, sofort auf 10 einstufte. Schmerzen, „als wenn mir jemand von unten bis oben ein Messer durch die Wade zieht, den Unterschenkel komplett um die eigene Achse dreht oder den Fuß in siedendes Wasser stellt“. Schmerzen, die sein Herz rasen ließen und zu Schweißausbrüchen und Schreien führten. Aber immer nur kurz. Manchmal für Sekunden, manchmal für einige Minuten. Er hatte gelernt, damit umzugehen. Er hatte gelernt, sich zurückzuziehen, da niemand diese Art Schmerzen verstand, hatte gelernt, in seiner engsten Umgebung eine Pause einzufordern, wenn er sie brauchte. Und er hatte gelernt, viel zu schlafen. Schlafen wegen der schmerzbedingten Erschöpfung, schlafen wegen der ständig unterbrochenen Nächte und schlafen wegen der müde machenden Wirkung der nur begrenzt wirksamen Medikamente. Von ihm habe ich viel gelernt und lehrreiche Mitteilungen, wie seine es waren, sollen das Herzstück dieses Buchs sein.

Keineswegs alle Phantome tun aber weh. Es begegneten mir in der Praxis später auch eine Frau, die drei Arme zu haben schien, ein Armamputierter, der seine „Geister-Faust“ nicht mehr aufmachen konnte und eine ältere Dame, die entsetzt nach sechzehn Jahren erst feststellte, dass sie ihre amputierten Zehen bewegen könne. Als ich dann noch las, dass eine Frau ihr Phantom sogar sehen konnte und dabei ihr Sehzentrum im Gehirn tatsächlich aktiv war und es ein Mädchen gab, welches, ohne Hände geboren, ihre Rechenaufgaben in der Grundschule dennoch |20|immer an den mentalen Fingern abzählte, stand mein Entschluss fest: Ich würde solche Fälle beobachten, sammeln und irgendwann ein Buch dazu schreiben.

Wir alle stehen staunend vor solchen Geschichten und ich möchte versuchen, deren Hintergründe zu erläutern. Hierzu werde ich mich, beabsichtigt wie zwangsläufig, immer wieder zwischen persönlichen Erlebnissen, Fallbeispielen und wissenschaftlichen Erläuterungen hin- und herbewegen. Im 19. Jahrhundert noch waren Berichte dieser Art für die Medizin essenziell. Viele klinische Fortschritte ergaben sich nur durch die Bemühungen Einzelner, Symptome und Syndrome exakt zu beobachten und zu beschreiben. In der heutigen Zeit ist es erheblich schwieriger, als Arzt eine Schilderung und Beobachtung „einfach so stehen zu lassen“, ohne dass Patienten oder Kollegen sogleich auch eine wissenschaftliche Begründung dafür einfordern. Bleibt diese dann aber zunächst aus, folgt schnell die ungeduldige wie ratlose, aber falsche Schlussfolgerung: „Das kann nicht sein, denn es ist ja nicht zu erklären“. Eine innere Stimme, unser Kausalitätsbedürfnis, verlangt von uns, die beobachteten Vorgänge körperlich, physiologisch oder psychologisch exakt zu erklären. Manchmal sind jedoch gerade Fallbeispiele, Beobachtungen und Überraschungen intuitiv ausgesprochen wertvoll. Sie rufen nämlich bei guten theoretischen Kenntnissen schnell Assoziationen hervor, welche einer Beobachtung dann weit mehr Bedeutung geben als deren alleinige Beschreibung. So will dieses Buch auch theoretische Grundlagen vermitteln, welche beim Leser, neben erstauntem Kennenlernen, vielleicht Interesse wecken und tatsächliches oder intuitives Verstehen ermöglichen können.

„Der Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist“. Mit diesen Worten wollte uns der französische Arzt, Pharmazeut und Experimentalphysiologe Claude Bernard näherbringen, dass nur von Nichtwissenden ungewöhnliche klinische Beobachtungen interessanter Tatsachen immer als scheinbarer Zufall wahrgenommen werden. Oliver Sacks, für mich einer der großartigsten klinischen Beobachter und Erzähler, bemerkte hierzu im Buch Der Strom des Bewusstseins, in welchem seine engsten Mitarbeiter posthum seine letzten Gedanken zusammentrugen: „Die ungeheure Bedeutung von Zufällen, von reinem Glück und Pech scheint in der Medizin noch offensichtlicher als in anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen zu sein, hängt der Fortschritt doch entscheidend von seltenen und ungewöhnlichen – manchmal sogar einzigartigen – Fällen ab, auf die die richtige Person zur rich|21|tigen Zeit stoßen muss“[1]. Auch er setzt in der aus seiner Sicht richtigen Person einen vorbereiteten Geist voraus.

In diesem Sinne soll dieses Buch dazu beitragen, Phantomwahrnehmungen verständlicher zu machen und den Phantomen das Geisterhafte zu nehmen. Vielleicht vermittelt es Ihnen auch einige interessante schmerzmedizinische Kenntnisse oder neue Sichtweisen, wie jene einer gläubigen Patientin, die sich als „mit einem Bein bereits im Himmel“ betrachtete. Mir ist bewusst, dass am Ende etliche aufgeworfene Fragen fortbestehen werden. Vielleicht animieren aber gerade diese zu weiterem Interesse oder gar weiterführender Forschung.

Das Buch sammelt klinische Beobachtungen, Berichte und Erinnerungen der vergangenen zwanzig Jahre und ist ausdrücklich nicht als rein wissenschaftlicher Text abgefasst. Mein Ziel ist, mit einer Mischung aus realen Geschichten, psychologischen und medizinischen Erläuterungen, Konzepten und ungewöhnlichen Denkanstößen Sie als Leser anzuregen, Phantomwahrnehmungen als tatsächlichen Teil unserer Welt zu begreifen. Phantome sind nämlich weder immer schmerzhaft noch wirklich mysteriös oder gar nur ein Problem der Betroffenen. Es besteht meinerseits kein Anspruch einer neurophysiologischen Analyse aller Hirnprozesse bei Phantomwahrnehmungen, viel eher der von interessanten Fallgeschichten, verbunden mit der Vermittlung wesentlicher Sachinformationen für alle Interessierten. Und hierbei helfen mir dankenswerterweise auch einige Betroffene, welche uns zu einzelnen Kapiteln dann via QR-Code am Ende des Buches in Videos sehr anschaulich ihre Situation schildern.

Da manchmal nur das Sichbefassen mit dem Undenkbaren in der Wissenschaft sprunghaft weiterführt, erlaube ich mir, in diesem Buch gelegentlich Fragen aufzuwerfen, die absurd erscheinen mögen. Betrachten Sie diese bitte als Aufforderung, der Neugier gegenüber Phantomen einfach keine Grenzen zu setzen.

Ich bedanke mich bei allen Patienten für ihre Offenheit und ihr Vertrauen in Form der vielen Berichte, die dieses Buch erst möglich gemacht haben. Mit fiktiven Namen und verfremdeten Persönlichkeitsmerkmalen werden sie respektvoll geschützt und meine Schweigepflicht als Arzt bleibt gewahrt.

Kai-Uwe Kern

Wiesbaden, 2020

|23|1 Eine geheimnisvolle Welt (Einleitung)

Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.

Albert Einstein

Das Wort Phantom leitet sich vom griechischen Phantasma ab, dem Begriff für Trugbild oder Phantasie. Sind Phantome also Einbildungen, Halluzinationen, Illusionen? Es ist wohl sinnvoll, diese Begriffe zunächst ein wenig zu beleuchten.

Zur Abgrenzung der Illusion von der Halluzination hilft der Neuropsychologe Lutz Jäncke in seinem Buch Ist das Hirn vernünftig? kurz und prägnant weiter: „Unter den ersteren werden Sinnes- und/oder Wahrnehmungstäuschungen subsumiert, bei denen etwas wirklich Vorhandenes anders erlebt oder wahrgenommen wird.“[2] Sicherlich besteht Einigkeit, dass dort, wo ein Phantom ist, nichts mehr wirklich Vorhandenes fortbestehen kann. Ein Phantom ist also keine Illusion. Im Gegensatz zu Illusionen haben Halluzinationen aber keine objektive sensorische Entsprechung, keine fehlzuinterpretierende Sinnesinformation zur Grundlage. Es besteht diesbezüglich eine wichtige Gemeinsamkeit zum Phantom. Eine Halluzination wird oft so unerschütterlich für die Wahrheit gehalten, dass bei psychiatrischen Erkrankungen manchmal sogar die Diagnose eines Wahns gestellt werden muss. Mir ist in meiner ganzen Laufbahn aber noch niemand begegnet, dessen Phantomwahrnehmungen von irgendeinem Arzt oder Nichtfachmann als Wahn eingestuft wurden. Der Betroffene behauptet allerdings auch nicht unerschütterlich, sein Bein sei noch da. Er macht nur klar, es fühle sich real an. Dies allerdings wird ebenso standhaft vertreten, da es völlig real erlebt wird. Die Grenzen sind also fließend.

|24|Der international renommierte Hirnforscher Antonio Damasio erläutert im Buch Descartes’ Irrtum: „Patienten mit dem Phänomen des Phantomglieds geben zwar an, sie hätten das Empfinden, dass ihre fehlende Gliedmaße noch vorhanden sei, wissen aber, dass dies nicht der Fall ist. Sie haben keine Wahnvorstellungen oder Halluzinationen, sondern sehen sich gerade durch ihren Realitätssinn dazu veranlasst, über diesen unangenehmen Zustand zu klagen.“[3] Insofern hängt die Bewertung eines Unterschieds offenbar davon ab, ob jemand seine ungewöhnliche sensorische (Fehl-)Information, z. B. die eines Phantoms oder einer Halluzination, selbst bewerten und mit Umgebungsbewertungen in Einklang bringen kann. Dem Amputierten wird das Fehlen der Gliedmaße im wahrsten Sinne des Wortes gnadenlos vor Augen geführt. Er hat es also vergleichsweise einfach, da die Augen die klare Diskrepanz zwischen der Realität (z. B. eines fehlenden Beines) und dem Phantom seiner „Dennoch-Wahrnehmung“ bestätigen. Fehlt eine solche Bestätigung aber, müssen Betroffene es ihrer Umgebung „einfach glauben“, wenn ihre merkwürdigen Wahrnehmungen von Dritten als Halluzination eingestuft werden. Das ist sicher schwer. Dennoch kann ein geistig klarer Mensch durchaus eine sensorische Täuschung als Tatsache akzeptieren und diese als Halluzinationen anerkennen. Der Neurologe und Weltbestseller-Autor Oliver Sacks hat dies in komplexen Situationen wie dem vorübergehenden sensorischen Verlust seines verletzten Beines [4] ebenso beherrscht wie im Rahmen der Melanom-Erkrankung seines Auges. Damals fiel die visuelle Information weg und es traten von ihm als solche durchaus (an)erkannte Halluzinationen auf [5]. Der Unterschied liegt also auch ein wenig im intellektuell-geistigen Umgang des Betroffenen mit der grundsätzlichen Tatsache, dass unsere Sinne derart täuschbar sind. Kann ich dies akzeptieren, weil ich es verstanden habe, oder nicht? Und das Verstehen dieser Tatsache wird sicher einfacher, wenn ein weiterer Sinn (wie beim Amputierten die Augen) dabei hilft. Anders ausgedrückt: Ein Amputierter steckt in der Zwickmühle, dass er zwangsläufig an der Information seiner Augen zweifeln müsste, würde er an der tatsächlichen Existenz seines so ausgesprochen real gefühlten Beines festhalten. Bei einem Phantom sind sich alle Beteiligten recht einig, bei einer Halluzination stimmt der Betroffene manchmal dem objektiven Betrachter eben doch nicht zu. Bis hin zum Wahn. Oliver Sacks bestätigt den engen Zusammenhang: „Phantomglieder sind insofern Halluzinationen, als sie Wahrnehmungen von Objekten sind, |25|die in der Außenwelt nicht vorhanden sind, allerdings lassen sie sich nicht ganz mit visuellen und akustischen Halluzinationen vergleichen. Während der Verlust des Sehens oder Hörens bei 10–20 % der Betroffenen zu entsprechenden Halluzinationen führt, entwickeln sich Phantomglieder bei praktisch jedem, dem eine Gliedmaße amputiert wird.“[6] (Schaut man sich die aktuelle Literatur an, so kann man diese große Zahl nicht ganz bestätigen, sondern würde sie eher bei 50–70 % einordnen.) Sacks fährt fort: „Außerdem kann es Monate oder Jahre dauern, bis sich nach Blindheit oder Taubheit Halluzinationen einstellen, während Phantomglieder sofort oder wenige Tage nach einer Amputation auftreten, – und sie werden, im Gegensatz zu anderen Halluzinationen, als fester Bestandteil des Körpers empfunden.“ Und noch einen weiteren bedeutsamen Aspekt erwähnt er in seinem Buch Drachen, Doppelgänger und Dämonen (engl. Hallucinations[6]): „Während visuelle Halluzinationen … vielfältig und erfindungsreich sind, weisen Phantome in Größe und Form weitgehende Ähnlichkeit mit der echten – amputierten – Gliedmaße auf. Ein Phantomfuß kann durchaus einen entzündeten Ballen haben, wenn es beim echten der Fall war; am Phantomarm befindet sich unter Umständen eine Armbanduhr, wenn sie am rechten Arm getragen wurde. Insofern ist ein Phantom eher eine Erinnerung als eine Erfindung.“ [6] Gemeinsam aber haben Phantome und Halluzinationen, dass sie deutlich mehr einer Wahrnehmung ähneln als einer reinen Vorstellung. Andererseits haben Phantomglieder den visuellen und akustischen Phantomen bzw. Halluzinationen etwas voraus: Während jene nur Empfindungen und Wahrnehmungen sind, kann ein Phantomglied auch handeln. Es kann sich nämlich bewegen, sich in der Größe verändern und eine Prothese mit Leben füllen. Aber dazu später mehr.

Aufschlussreich ist, wie Phantome sprachlich behandelt werden. Sie scheinen in der Eigenwahrnehmung eher ein Teil des Körpers zu sein. Während das Selbst bei seelischen Erkrankungen als komplett betroffen angesehen wird – es heißt beispielsweise „ich bin depressiv“, „ich bin schizophren“, „ich bin Alkoholiker“ oder „ich bin drogenabhängig“ – hat man eine körperliche Erkrankung hingegen eher: „Ich habe eine Infektion“, „ich habe einen Herzinfarkt oder Schlaganfall“ oder „ich habe Krebs“. Und auch ein Phantom bin ich nicht, sondern habe ich. Betrachtet man aber, ohne tiefer in eine phänomenologische Debatte einzutauchen, den Begriff Körper im Gegensatz zum Begriff Leib, macht man eher eine andere Differenzierung: Ein Phantom gehört nicht zum materiellen Körper, könnte |26|aber möglicherweise durchaus zu unserem Leib zählen. Jedenfalls definitiv eher als zu unserer Seele. Es scheint also schwierig zu sein, zu Phantomen wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln. Wenn noch nicht einmal der Betrachtungsgegenstand eindeutig definiert werden kann, sind statistische Erhebungen zu ihm meist auch etwas wackelig. Vielleicht ist auch dies der Grund, warum bei diesem Thema Beobachtungen, Empirie, Fallbeispiele und Erzählungen von jeher recht bedeutsam waren. Empirie, also Erfahrungswissen, welches zu einer Hypothese führt oder diese widerlegt, steht als methodisch-systematische Datensammlung in der Wissenschaftsphilosophie der Evidenz gegenüber. Letztere gilt als belegbarer Beweis einer wissenschaftlichen Behauptung. Und die Evidenz bezogen auf Phantome ist ausgesprochen rar.

Vilayanur Ramachandran ist ein weltweit bekannter und renommierter Neurowissenschaftler auf dem Gebiet, von dem dieses Buch handelt. Er wird uns also noch oft begegnen. Bezüglich des Wertes von Einzelfallstudien, also sauberer Fallbeschreibungen, informiert er uns in seinem Buch Eine kurze Reise durch Geist und Gehirn, dass es in der Neurologie einen gewissen grundsätzlichen Meinungsstreit gebe zwischen den Vertretern dieser empirischen Ansätze und den Verfechtern von quantitativen Studien mit umfangreichen Patientenstichproben und statistischen Analysen [7]. „Gegen das erste Verfahren wird gelegentlich eingewandt, man könne allzu leicht durch einen einzigen seltsamen Fall auf eine falsche Fährte gelockt werden, doch das ist unsinnig.“ Er fährt fort: „Mir ist kein einziges Syndrom bekannt, das durch die Ergebnisse einer großen Stichprobe bekannt wurde. Am besten beginnt man tatsächlich mit der Untersuchung von Einzelfällen und überprüft dann, ob sich die Ergebnisse zuverlässig an anderen Patienten wiederholen lassen.“ Insofern mag auch die eine oder andere der in diesem Buch dargelegten Geschichten mehr sein als nur ein Fallbericht. Oft ist schwer herauszufinden, welche der Beobachtungen von grundsätzlicher Bedeutung sind, welche aber nur von individueller. Dort, wo grundsätzliche Zusammenhänge erkannt werden sollten, bin ich bemüht, diese auch erkennbar zu machen. Aber es sollte dann auch erlaubt sein, über mögliche andere Zusammenhänge ein klein wenig spekulieren zu dürfen. Justus von Liebig, der große deutsche Chemiker, fand: „Wissenschaft wird eigentlich erst da interessant, wo sie aufhört.“ Etwas Ähnliches findet man auch bei Ramachandran: „Wissenschaft ist immer dann besonders interessant, wenn sie noch in den Kinderschuhen steckt, wenn ihre Adepten noch von |27|Neugier getrieben und nicht von Professionalismus und Routine erstarrt sind. Besonders wertvoll“, so sieht er es, „sind so einfache Fragen, dass sie von einem Schulkind gestellt werden könnten, die den Experten aber unter Umständen in arge Verlegenheit bringen“.[7] Bei der Betrachtung von Phantomwahrnehmungen kommt man fast zwangsläufig zu solch verblüffend einfachen Kinderfragen und sie sollen deshalb auch ganz bewusst in diesem Buch gelegentlich ihren Raum bekommen.

Die Neuroforschung hat in den vergangenen fünfzehn Jahren eine Explosion erlebt. Gemessen an allen wissenschaftlichen Publikationen ist der Anteil derer zur Hirnforschung mit etwa 16 % ausgesprochen hoch – eine nicht mehr überschaubare Flut. Eine Auswertung mittels künstlicher Intelligenz binnen Sekunden wird künftig möglich sein, „Turbo-Fehlerpotenzierungen“ inklusive. Spätestens bei deren Auftreten kommt man wahrscheinlich ein wenig bescheiden darauf zurück, dass dann eine einzige, eindeutig und gut sowie ehrlich beschriebene klinische Beobachtung von Dingen, die sich tatsächlich so ereigneten, gelegentlich aus der Patsche helfen kann. Interpretiert man Ergebnisse wissenschaftlicher Experimente, Studiendaten und andere Erkenntnisse nämlich am besten zusammen mit solchen Beobachtungen, fügt sich dies oft zu etwas wirklich Weiterführendem, Korrektem und Ganzem zusammen.

Viele faszinierende, beeindruckende oder auch lustige Geschichten dieses Buchs entstammen einer großen Befragung unter mehr als fünfhundert Amputierten, die ich mit Kollegen vor vielen Jahren mit der Unterstützung einer Prothesen-Firma durchführen konnte [8]. Diese Schilderungen sollen vorhandenes wissenschaftliches Wissen veranschaulichen und auch durch die zwangsläufig entstehenden Fragen dann zum weiteren Erkenntnisgewinn beitragen. Hört man also sehr aufmerksam jenen zu, die uns etwas zu erzählen haben, wird das helfen, Phantome nicht nur kognitiv, sondern auch mit unserem intuitiven System zu begreifen.

|29|2 Was Lord Nelson und Cole Porter gemeinsam haben (Historisches)

Rückblicke in die Vergangenheit sind angebracht, die Geschichte ist kein schlechter Lehrmeister.

Maxim Gorki

2.1 Admiral Lord Horatio Nelson

Burnham Thorpe nahe der Nordküste der Grafschaft Norfolk im Osten Englands, 1758. Am 29. September dieses Jahres wird einer der späteren Helden Englands geboren. Er ist der Sohn des Pfarrers dieses Ortes, in dessen Kirche auch heute noch Erinnerungsstücke an ihn zu besichtigen sind und in dem bis 1803 auch dessen Geburtshaus stand. Sie haben sicherlich alle schon von ihm gehört. Oder haben Sie ihn sogar schon gesehen? Im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in London sitzt er in seiner Uniform stolz und ungebeugt auf einem Stuhl – allerdings nur mit einem Arm.

Der Sieger der Schlacht von Trafalgar am 21. Oktober 1805, Admiral Lord Horatio Nelson, jener britische Militär, der zwar diese Schlacht gewann, dabei aber sein Leben verlor. Bei einer anderen Schlacht hatte Admiral Nelson zuvor bereits seinen rechten Arm verloren: Ende Juli 1797 näherten sich ca. 700 Männer, unter ihnen Konteradmiral Nelson, in Booten der Stadt Santa Cruz de Tenerife. Aber sie wurden entdeckt und unter Beschuss genommen. Nelson wurde so schwer am rechten Arm verletzt, dass dieser amputiert werden musste. (Wenn Sie die Kanone El Tigre, die als Verursacher betrachtet wird, besichtigen möchten: Sie ist in den unter|30|irdischen Ausstellungsräumen des Kanarischen Militärmuseums Castillo de San Cristóbal in Santa Cruz de Tenerife zu sehen.) Nelson litt nach seiner Amputation unter heftigen Phantomschmerzen, weil sich seine Phantomfinger durch das ständige Ballen der rechten Faust in die Handfläche eingruben [9]. Wenn aber jemand glaubt, dies könne einen Lord Nelson beugen – weit gefehlt. Er fand nämlich eine ausgesprochen ermutigende Umdeutung für sich selbst, da er schließlich etwas spürte, was körperlich nicht mehr da war. „Dies ist der Beweis für die Unsterblichkeit meiner Seele!“ Welch ein tröstlicher Gedanke.

2.2 Cole Porter

Etwa 100 Jahre später, 1891, wurde ein Kind geboren, vor dem ein buntes und kreatives Leben liegen sollte, wenn es auch von vielen Rückschlägen und Tragödien überschattet wurde. In Peru, Indiana, geboren, entdeckte Cole Porter schon früh seine Liebe zu Violine und Piano und schrieb bereits mit zehn Jahren sein erstes Lied. Seine Mutter erkannte sein Talent und änderte später sein Geburtsdatum „ein klein wenig“, um ihn jünger und somit noch brillanter erscheinen zu lassen, was ihn durchaus fördern sollte.

Seine wohlhabende Familie wurde dominiert vom Großvater, einem Rohstoff-Spekulanten. Dieser wollte, dass Cole Rechtsanwalt werden sollte und so studierte dieser zunächst Jura. Die Liebe zur Musik gewann aber schließlich doch und so wurde Cole Porter letztlich eine begnadete Jazz-Legende und schrieb viele hundert Stücke, Musicals und Broadwayshows. Im Oktober 1937 erlitt er einen dramatischen Reitunfall, bei dem ihn das Pferd unter sich begrub und über seine Beine rollte. Multiple offene Frakturen beider Oberschenkel boten die Eintrittsstelle für Bakterien, was zu einer chronischen Knochenentzündung (Osteomyelitis) führen sollte. Die Situation war so dramatisch, dass die Amputation beider Beine empfohlen wurde, der er sich aber strikt verweigerte. 33 Operationen und schmerzhafte Übertragungen von Knochengewebe konnten lange seiner positiven Lebenseinstellung und kreativen Persönlichkeit nichts anhaben. Er nannte seine beiden Beine Josephine und Geraldine, nach den beiden Hauptfiguren der amerikanischen Komödie Manche |31|mögen’s heiß (Originaltitel: Some Like It Hot), und feierte eine „Coming-out-Party“, als die Gipsschienen endlich entfernt werden konnten [10]. Den fortbestehenden Behinderungen erlaubte er zunächst nicht, sein soziales oder kreatives Leben zu beeinträchtigen. Ungefähr ab 1950 begann der Schmerz aber, den Verlauf seines Lebens zu bestimmen. Er selbst wurde mangels verbliebener Kraftreserven vom Gestalter zum leidgeplagten Betroffenen. Depressionen und körperliche Abhängigkeiten entwickelten sich. Als 1958 dann sein rechtes Bein amputiert werden musste, hörte er für immer auf, Musik zu komponieren oder lyrische Texte zu schreiben. Einen Monat nach seiner Amputation begannen schwere Phantomschmerzen im rechten Bein, die sein Leben bis zu seinem Tod am 15. Oktober 1964 dominieren sollten. Der Phantomschmerz hatte schließlich über ein brillantes kreatives Leben gesiegt.

2.3 Phantome in der Geschichte

Wahrscheinlich hatten die beiden eben geschilderten Persönlichkeiten keine großen Schwierigkeiten, weiterhin Anerkennung zu bekommen, obwohl sie merkwürdige Phantome schilderten. Was aber, wenn man kein weltbekannter Musiker oder hochrangiger Militär war, dem man bei einer solchen Schilderung nicht zu widersprechen wagte? Wie war das für all die anderen Amputierten? Wurden ihre Beschwerden ernst genommen und ab wann gab es denn überhaupt ein medizinisches Bewusstsein hierzu? Dies war ein langer Weg.

Silas Weir Mitchell (1829–1914) war einer der Väter der amerikanischen Neurologie und der erste gewählte Präsident der Amerikanischen Neurologischen Gesellschaft. Ihm wird der Begriff des Phantombeines („phantom limb“; PL) zugeschrieben. Er hatte 1866, 25 Jahre vor der Geburt Cole Porters, damals noch anonym, The Case of George Dedlow veröffentlicht und darin viele Phantomsymptome in einer fiktiven Geschichte erwähnt [11]. Damals wurde noch von unsichtbaren Gliedmaßen („invisible limbs“) gesprochen. Mitchell hatte während des amerikanischen Bürgerkriegs viele Soldaten versorgt, die, wie Lord Nelson, im Krieg Amputationen erlitten hatten, und seine Beobachtungen ausführlich dokumentiert. Vieles von dem, was heute als gesichertes Lehrbuch|32|wissen zu Phantomen und Phantomschmerzen gilt, hatte er schon ausführlich beschrieben. Mitchell stammte in dritter Generation aus einer Ärztefamilie und hatte bei seinem Vater klinisches Beobachten gelernt. Nicht nur seine medizinische Brillanz, sondern auch sein literarisches Talent und seine Kreativität machten ihn weit über die Grenzen hinaus bekannt. Seine Schriftstücke und Erzählungen kamen keineswegs immer aus dem Bereich der Medizin. Vermutlich hätte er sich mit einem der führenden Literaten unter den Medizinern, dem im Jahr 2015 verstorbenen New Yorker Neurologen Oliver Sacks, bestens verstanden.

Mit dem Erscheinen von The Case of George Dedlow wurde das Bewusstsein für die Phantom-Problematik geschärft und es brach eine Zeit der Akzeptanz für dieses Phänomen bei vielen Medizinern an. In der Folge bemühten sich auch andere Neurologen und Psychologen um Amputierte und deren Phantomglieder. Einer von ihnen war William James, den eine interessante Parallele mit mir verbindet. Zwar mehr als 100 Jahre früher, aber durchaus vergleichbar, verschickte auch er einen Fragebogen an 800 Amputierte und kam ebenfalls über einen Prothesenhersteller mit diesen in Kontakt. Aus 200 Antworten und persönlichen Befragungen fasste er die Ergebnisse 1890 in seinem Artikel The consciousness of lost limbs zusammen und nahm dabei eine Haltung ein, der ich sehr nahestehe. „Bei einer heiklen Befragung wie dieser bringt es wenig, Rundschreiben zu verteilen. Ein einziger Patient mit einer Läsion der richtigen Art und einer wissenschaftlichen Denkweise wird, sorgfältig ins Kreuzfeuer genommen, mehr zu unserer Erkenntnis beitragen als tausend Rundschreiben, die so beantwortet werden, wie der durchschnittliche Patient eben Rundschreiben beantwortet, auch wenn die Antworten von dem Forscher nicht mit entsprechender Gründlichkeit verglichen werden.“[6][12] Für William James war klar, dass eine Aktivität in zuständigen Hirnregionen nur wegen des Verlustes eines Beines nicht aufhören würde. Er schrieb: „Laien staunen darüber, dass der verlorene Fuß noch immer gefühlt werden kann. Für mich sind eher die Fälle, in denen der verlorene Fuß nicht gefühlt wird, ein Anlass zum Staunen.“ So unterschiedlich können Sichtweisen sein. Und Letztere auch noch begründet.

Trotz der Verdienste von Silas Weir Mitchell – Beobachtungen wie seine waren bei Amputierten schon viel früher aufgefallen. Schmerzen in der eigentlich amputierten Gliedmaße wurden bereits 1552 von Ambroise Paré, dem Chirurgen vieler französischer Könige, thematisiert. Er erwähnte, dass Amputierte „oft heftige Beschwerden im amputierten Bereich |33|beklagten, was für Nichtbetroffene schier nicht nachvollziehbar sei und worüber man sich trefflich wundern könne.“[13] Der schottische Anatom, Chirurg und Physiologe Sir Charles Bell erwähnte 1830 erstmals neben schmerzfreien „reinen Phantomempfindungen“ auch „veränderbare Positionen“ eines Phantoms [14][15]. Lord Nelson war also sicherlich unter den Soldaten mit seinen Gefühlen nicht alleine. Trotz dieser jahrhundertelangen Beobachtungen und Beschreibungen gibt es aber bis heute keine gesicherte Leitlinie zur Behandlung von Phantomschmerzen oder bewiesene, geschweige denn explizit zugelassene Therapien. Und wenngleich man etlichen möglichen Erklärungen dieses Phänomens deutlich nähergekommen ist, bleibt die Entstehung weiterhin unklar. Mit einfachen Worten könnte man sagen: Man versteht es nicht richtig. Mediziner würden wahrscheinlich eher sagen: Die Genese ist idiopathisch, multifaktoriell und noch nicht komplett geklärt.

Die Faszination des Phänomens Phantom, aber auch die Unlösbarkeit des Problems und vor allem der hohe Leidensdruck führten dazu, dass Phantomwahrnehmungen auch in die Arbeit von Autoren und Künstlern einflossen. Der französische Schriftsteller Marcel Proust (1871–1922) etwa war Sohn und Bruder berühmter Ärzte. Sein Wirken, beeinflusst von diesem familiären Hintergrund, war geprägt von erstaunlichen Detailkenntnissen. Nicht nur von ihm selbst erlebte Krankheiten wie Neurasthenie und Asthma erscheinen in seinen Novellen, sondern auch spezifische neurologische Erkrankungen wie Schlaganfall, Migräne, Epilepsie und Demenz. Sein Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, eine monumentale Geschichte in sieben Bänden, gilt als eines der bedeutendsten erzählenden Werke des 20. Jahrhunderts. Er erwähnt in dieser Novelle u. a. das Symptom von Phantomgliedmaßen, das damals recht wenig Beachtung fand. Dabei geht er mit den Ärzten nicht gerade zimperlich um und charakterisiert sie häufig als inkompetent und oberflächlich. Vermutlich hat der eine oder andere Amputierte diese in seinen Werken herrschende Haltung damals geteilt [16]. Marcel Proust war aber nicht der einzige, der Phantomwahrnehmungen beschrieben hat. Frédéric Sauser, besser bekannt unter seinem Schriftstellernamen Blaise Cendrars (1887–1961), war einer der einflussreichsten französischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Cendrars hatte 1915, im ersten Weltkrieg, während einer Schlacht seine rechte Hand verloren und litt bis zu seinem Lebensende unter Phantomwahrnehmungen und der Tatsache, dass er |34|zum linkshändigen Schreiber umlernen musste. Viele der Charaktere seiner Novellen hatten später daher auch grenzwertige neuropsychiatrische Störungen und zwangen den Leser zur Auseinandersetzung mit diesen. Sein literarisches Werk und seine persönlichen Korrespondenzen sind übervoll mit Hinweisen auf die Phantom-Problematik [17]. So konnten Phantome also gelegentlich ungewollt ganz reale Beiträge zur Weltliteratur leisten [18][19].

|35|3 Die Vielseitigkeit des Nichts (Begriffe und Fakten)

Worte sind der Seele Bild.

Deutsches Sprichwort

Bevor die Rede von den Phantomen ist, sollten einige Begriffe bekannt sein. Auch bei den „Amputationen“ soll schließlich alles Hand und Fuß haben. Phantomschmerzen sind fast jedem als Begriff bekannt. Aber keineswegs alle Phantome tun auch weh. Mit anderen Worten: Viele Patienten haben ein Phantomgefühl, aber entweder keinerlei oder zumindest keinen dauerhaften oder häufigen Schmerz. Jeder Mensch hat ein Körpergefühl, auch wenn sensorisch gar keine wesentliche Information aus einer bestimmtem Körperregion eintrifft. Man spürt z. B. unbewusst, wo der rechte Arm gerade liegt. Ein reines Phantomgefühl für eine Extremität ist also vielleicht gar nicht so überraschend. Nur wenn für dieses Gefühl eine Extremität zwingend notwendig wäre, hätten wir Erklärungsprobleme nach Amputationen. Das Konstrukt der Körperwahrnehmung entsteht im Gehirn und hängt durchaus von körperlichem Input ab. Wäre dieser Input aber unter dem Strich viel weniger bedeutsam, als das allgemein angenommen wird, kann ein Amputierter durchaus dasselbe Gefühl haben wie ein bewegungsloser Gesunder. So weit, so gut. Das ist also der Begriff Phantomgefühl.

Über diese basale Wahrnehmung hinaus gibt es aber auch sog. Phantomsensationen, bei denen im Phantom zwar etwas Besonderes gespürt wird, jedoch noch nichts Schmerzhaftes. Wenn ein amputiertes Bein kribbelt oder man sich gerne an der nicht mehr vorhandenen Fußaußenkante kratzen möchte oder am Schienbein noch ein gewisses Kältegefühl auf|36|tritt, dann ist Schmerz offenbar der falsche Begriff. Verwendet wird daher der Begriff Phantomsensation, um dies vom Schmerz abzugrenzen.

Dass Phantome aber auch noch bewegt werden können, sich ihre Position ändern kann und sie sich in der körperlichen Längenausdehnung unterscheiden, macht die Sache noch komplexer:

Der Begriff Phantombewegung (Phantommotorik) beschreibt dabei die Änderung der Position, d. h., die Betroffenen können die nicht mehr vorhandene Extremität mental dennoch bewegen.

Der Begriff Teleskoping (auch Teleskop-Phänomen) definiert eine Längenänderung, meist in Form eines längengeschrumpften Phantoms. Handelt es sich beim Teleskoping z. B. um Beinamputierte, bekommen sie sozusagen „kein Bein mehr auf den Boden“, weil das Phantom schon knapp unter dem Knie endet. Führt ein Teleskoping zu einem sehr starken Schrumpfen des Phantomgliedes, kommt es manchmal sogar zu einem vollständigen „Rückzug“ des Phantoms in den Amputationsstumpf. Gar nicht so selten werden dann Stumpfschmerzen (im Körper) mit Phantomschmerzen (außerhalb des Körpers) verwechselt. Die Frage, was denn genau im Stumpf schmerze – vielleicht die Zehen, der Fuß oder die Ferse? – kann dabei sehr schnell Klarheit schaffen.

Fehlt nur noch weniges. Etwa eine Phantomgliedmaße, die sich zu den vorhandenen Gliedmaßen sozusagen „hinzugesellt“, ein zusätzliches Phantomglied (engl. „supernumerary phantom limb“, SPL). Und auch für die Tatsache, dass ein Phantom des ganzen Körpers oder Teile von ihm, plötzlich völlig außerhalb zu sein scheinen, gibt es einen Namen. Man spricht dann von Außerkörperlicher Erfahrung (AKE oder engl. „Out-of-Body-Experience“, OBE). Ein weiterer Begriff, das „Gefühl einer Präsenz" („feeling of a presence“, FoP), bezeichnet das Phänomen, dass man selbst zwar drin ist (im Körper), aber jemand anderes als Phantom direkt daneben draußen ist – ohne da zu sein.

Für Phantome nur begrenzt von Bedeutung sind Stumpfschmerzen, Stumpfschlagen und Stumpfschwitzen. Etwa jeder zweite Amputierte leidet, unabhängig von Schmerzen im Phantom, auch unter rein körperlichen Stumpfschmerzen, die öfter durch die Prothese bedingt sind. Recht viele Amputationsstümpfe schwitzen überdurchschnittlich stark und einige neigen sogar zu körperlichen Spontanbewegungen, dem Stumpfschlagen.

|37|Das menschliche Gehirn beschäftigt sich ohne Anstrengung nur mit Ereignissen, nicht mit Nichtereignissen[20]. Damit ist es schwer abzuschätzen, welchen Stellenwert einzelne Symptombeschreibungen von Patienten haben, weil das Gehirn dazu neigt, ein Ereignis deutlich höher zu gewichten als ein Nichtereignis. Während der einzelne Bericht also ausgesprochen eindrucksvoll, umfangreich und faszinierend sein mag, kann man ihn nicht in Relation zur Gesamtheit setzen, weil ihm eine sehr große Zahl von Nichtereignissen bei Amputierten gegenübersteht. Wenn die Fallschilderungen der Betroffenen auch noch so beeindruckend sind, darf man aus den vorliegenden Informationen zum Einzelfall eben gerade nicht ableiten, dass statistische Eckdaten zum Gesamtproblem dann (zumindest gefühlt) nicht mehr so bedeutsam sind. Die wichtigsten Eckdaten sollten daher bekannt sein (Abbildung 3-1):

Abbildung 3-1: Symptomverteilung bei 537 Amputierten [8].

Der Phantomschmerz, das vielleicht merkwürdigste Phänomen, kommt bei 50–90 % aller Amputierten vor und ist damit ziemlich häufig.

Phantomgefühle treten ähnlich oft auf, einige Wissenschaftler halten sie sogar für noch häufiger.

Ein Teleskoping ist schon deutlich seltener anzutreffen, nämlich nur bei etwa einem Drittel der Beinamputierten. Armamputierte sollen noch öfter betroffen sein.

Etwa jeder zweite Amputierte „beherrscht“ eine Phantommotorik, kann also die nicht mehr vorhandene Extremität mental dennoch bewegen.

|38|Ob Phantomschmerzen, Phantomgefühle oder Phantommotorik, sie alle kommen in den vom Rumpf am weitesten entfernten Körperteilen wie Händen/Finger und Füße/Zehen viel häufiger vor als in den näher liegenden.

|39|4 Bausteine des Ichs (Neuroanatomie, Sinne und Wahrnehmung)

Wenn ich eines im Lauf der Jahre gelernt habe, dann, dass die Neurologie voller Überraschungen ist.

V. S. Ramachandran

Durch den Aufschwung der Neurowissenschaften in den vergangenen 20 Jahren waren verschiedene Hirnstrukturen und Hirnfunktionen immer wieder mal Thema in der Öffentlichkeit. Im Folgenden sollen die komplexen Themengebiete des Ich, des Selbst oder des Bewusstseins zwar nicht diskutiert werden, es ist jedoch wichtig zu wissen, dass für das Ich, wie auch für Schmerzen, bisher kein entsprechendes Hirnzentrum gefunden werden konnte. Für das Ich erfreulich, für den Schmerz aber bedauerlich, kann ein nicht vorhandenes Hirnzentrum somit auch nicht durch Eingriffe verändert, herausgeschnitten oder manipuliert werden. Viele Hirnforscher nehmen wegen dieses Fehlens an, dass es ein einziges Ich im engeren Sinne auch gar nicht gibt, sondern eher viele verschiedene Ich-Zustände, je nach Kontext. Die Gesamtwahrnehmung des Ich wäre entsprechend dieser Vorstellung dann eine Vernetzung vieler Einzelwahrnehmungen. Richard David Precht schreibt auf seiner philosophischen Reise in seinem Buch Wer bin ich und wenn ja wie viele? hierzu: „Zu den etwas seltsamen Vorgängen in der Hirnforschung gehört, dass manche Neurowissenschaftler zwar das Ich bestreiten, aber gleichzeitig untersuchen, wie es entsteht.“[21] Bestechend merkwürdig. Merkwürdig ist auch, dass niemand auf die Idee kommen würde, Schmerzen zu bestreiten, obwohl es hierfür auch kein einzelnes Hirnzentrum gibt, sondern gleich ein ganzes Netz von Zentren. Man ahnt, wie unterschiedlich Theologen, Philosophen |40|und Hirnforscher auf die Frage antworten würden, ob denn Phantomwahrnehmungen eines Menschen als Teil seines Ichs anzusehen sind, also nicht von ihm als Individuum getrennt werden können. Und wäre es denkbar, dass Phantomschmerzen und Phantome auch entstehen, weil bestimmte Ich-Zustände, will man das eben erwähnte Konzept übernehmen, nicht zur Deckung gebracht werden können? Weil sich ein Körper-Ich, ein Verortungs-Ich und ein autobiografisches Ich nicht einigen können, wer als Realität denn fortbestehen darf? Und weil unser vollständiges Ich, dieses unzertrennbare Selbst, unser unteilbarer Geist, durch den Wegfall von Körperteilen bei gleichzeitig aber gefühltem Fortbestehen Risse der Unsicherheit bekommt?

4.1 Das neuronale Stellwerk (Anatomie des Gehirns)

4.1.1 Hirnareale

Das Gehirn besteht aus zwei Hälften, die quasi anatomisch isoliert sind, jedoch in der Mitte durch den sogenannten Balken verbunden werden. Dieses gesamte Gebilde ist oben auf einer Art Pfosten montiert, dem Hirnstamm. Vier sogenannte Lappen bilden zusammen jeweils eine Gehirnhälfte (Abbildung 4-1): Beidseits befinden sich an der Stirn ein Frontallappen (Stirnlappen), an den Seiten ein Parietallappen (Scheitellappen) und ein Temporallappen (Schläfenlappen) sowie am Hinterkopf ein Okzipitallappen (Hinterhauptlappen). Dort ist z. B. die Sehrinde lokalisiert. Im Temporallappen werden das Hören, Emotionen und ebenfalls bestimmte visuelle Informationen verarbeitet. Der Parietallappen hilft bei der dreidimensionalen Wahrnehmung unserer Welt und der Verarbeitung von Informationen zur räumlichen Beschaffenheit der Außenwelt und der Lage des Körpers im Raum. Der hinter der Stirn gelegene Frontallappen ist ein wenig mysteriös. In ihm sind viele Informationen zur Persönlichkeit verankert und zu jenen Charaktereigenschaften, die das Ich ausmachen. Aus dieser Region gehen auch bremsende Informationen zum Rückenmark hinunter, die dazu führen, dass Schmerzen unter bestimmten Umständen gar nicht wahrgenommen werden.

|41|Das sogenannte limbische System besteht aus verschiedenen Strukturen in der Mitte des Gehirns. Man könnte es als das emotionale Zentrum bezeichnen. Hier wird Wahrnehmungen eine emotionale Bedeutung gegeben, was für sensorische Informationen aus dem Körper, auch Schmerz, sehr wichtig ist. Sozusagen ein Torwächter zum limbischen System ist die Amygdala, der Mandelkern. Sie hat viel mit der Entstehung von Angst zu tun.

Abbildung 4-1: Hirnareale und Funktionen bei einem Blick von der Seite auf das Gehirn. Vier Lappen bilden zusammen jeweils eine Gehirnhälfte. Frontal- und Parietallappen werden durch die quer verlaufende Zentralfurche voneinander abgegrenzt. Das Bewegungszentrum liegt im hinteren Frontallappen vor der Zentralfurche. Hinter der Zentralfurche (und damit im Parietallappen) liegt die hintere Zentralwindung (Gyrus postcentralis) mit der Repräsentation der Körperoberfläche (somatosensorischer Kortex). Das Sehzentrum liegt im Okzipitallappen, das Hörzentrum im Temporallappen und das Sprachzentrum im Frontallappen. (Illustration: grafikramer.de)

4.1.2 Homunkulus und Karten im Gehirn

Wie aber werden körperliche Informationen im Gehirn verarbeitet, wo kommen Berührungssignale der Haut oder die Sensorik aus dem Bewegungsapparat überhaupt an? Berührungen der Haut, aber auch Verände|42|rungen an der Position von Gliedmaßen im Raum, lösen Signale aus, die über Nervenbahnen zum Gehirn geleitet werden. Sie kommen dort immer auf der gegenüberliegenden Seite an, eine Berührung der linken Körperhälfte wird also auf der rechten Hirnhälfte kartiert und umgekehrt. Kartieren bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Signale aus einer Körperregion an der jeweils fast gleichen Stelle im Gehirn ankommen. In der bis zu fünf Millimeter dicken Hirnrinde, dem Kortex, verläuft an der Schläfe auf einem quergelegenen Streifen mit dem Namen Gyrus postcentralis (hintere Zentralwindung) eine Kartierungsregion für die genaue Repräsentation der gesamten Körperoberfläche (Abbildung 4-1). Dort ist neben einigen anderen Karten besonders die sogenannte S1-Karte von großer Bedeutung. Durch wegweisende Untersuchungen des Neurochirurgen Wilder Penfield konnten bereits vor Jahrzehnten Ort und Umfang der Wahrnehmung für bestimmte Körperregionen in diesem S1-Kortex recht genau lokalisiert werden. Diese Ortswahrnehmungsareale des Körpers liegen quasi wie ein Flickenteppich in der Hirnrinde verteilt nebeneinander (Abbildung 4-2). Stellt man diese unterschiedlich großen Repräsentationsareale, also Flächen, zur Veranschaulichung entsprechend ihrer Größe (und somit ihrer Bedeutung) in einer Figur dar, erhält man den Homunkulus (Abbildung 4-3). Dieser ist das bekannteste Konstrukt zur Veranschaulichung dieser Zusammenhänge, wenngleich viele andere Konstrukte genauso ihre Berechtigung haben. Schaut man sich den Homunkulus genauer an, scheinen vor allem die Lippen, die Zunge, die Hände und der Kopf von großer repräsentativer Bedeutung zu sein. Nicht von ungefähr erkunden Babys ihre Welt mit den Händen und dem Mund – und auch für Phantome sind u. a. die Hände und das Gesicht recht relevant, wie wir noch sehen werden. Der Rest des Körpers hat aus Sicht des Gehirns wesentlich weniger sensorische Bedeutung.

Der Homukulus ist ein sehr anschauliches Modell und hilft dabei, die örtliche Organisation des Kortex zu verstehen. Dennoch darf man sich das nicht allzu fixiert und immer in gleicher Form vorstellen. Die moderne Hirnforschung hat mittlerweile erheblich vertiefte Erkenntnisse über die Funktionskartierungen, deutlich fortgeschritten gegenüber den wegweisenden Ergebnissen von Wilder Penfield aus der Mitte der vierziger Jahre. Stimuliert man Hirnzellen z. B. mit einer anderen elektrischen Frequenz als Penfield es damals tat, ergeben sich auch andere und differenziertere Ergebnisse. Alles weist darauf hin, dass die Repräsentation des Körpers |43|ein sehr komplexes Geschehen unter Einbeziehung der Augen ist. Und dies bezieht sich nicht nur auf die Struktur des Körpers selbst, sondern auch auf den Raum um den Körper herum. Trotzdem kann die örtliche Zuordnung von Informationen im Kortex, der Hirnrinde, später helfen, die Reaktion des Gehirns auf eine Amputation und die sich daraus ergebende Bedeutung für Phantome zu verstehen.

Abbildung 4-2: Somatosensorischer Kortex mit Repräsentation der Körperoberfläche. (Illustration: grafikramer.de)

Abbildung 4-3: Homunkulus. In der Figur entspricht die Größe der Körperteile ihrer Repräsentation auf dem somatosensorischen Kortex. (Illustration: grafikramer.de)

In den Neurowissenschaften ist man durch die bildgebenden Verfahren mit der Kartierung des Gehirns entscheidend weitergekommen. Mittlerweile wurde eine Vielzahl neuer sensorischer (Gefühls-) und motorischer (Bewegungs-)Hirnkarten entdeckt und in ihrer Bedeutung eingestuft. Karten der Körperoberflächen werden ergänzt durch Karten der Muskulatur, solche der Bewegungsabsicht und der genauen Bewegungsvorbereitung oder zuletzt dann auch Karten zur motorischen Ausführung. All diese Hirnkarten sind plastisch und nicht fixiert. Sie können sich ausdehnen, zusammenziehen oder sogar in gewissem Umfang gegenseitig vertreten. Dass sich die repräsentierenden Hirnareale in ihrer Funktion nach dem Ausmaß der Information richten, ist kein Spezifikum bei Menschen. Auch bei vielen anderen Spezies lässt sich eine |44|betonte Repräsentation jener Areale nachweisen, die für das Überleben bedeutsam sind. So haben Waschbären in ihren sehr kleinen Vorderpfoten genauso viele Rezeptoren wie wir in unserer ganzen menschlichen Hand und dementsprechend groß ist auch ihr primär-sensorischer Kortex für das zugehörige Areal. Dieses nimmt bei ihnen immerhin 60 % des Neokortex ein. Über die Hälfte ihres sensorischen Kortex verwenden wiederum Mäuse für die Repräsentation ihrer Spürhaare, dem für sie wichtigsten Organ. Und auch bei Schweinen hat die Natur eine Region als besonders bedeutsam vorgesehen – die Schnauze. In jeder Hemisphäre ist ein großer Fleck allein für sie reserviert.

Die Bedeutung der Entdeckung dieser vielen Körperkarten thematisieren die Wissenschaftsautoren Sandra und Matthew Blakeslee als Einstieg in ihr Buch