12,99 €

Mehr erfahren.

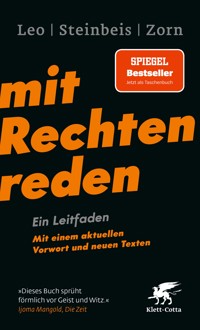

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Mit Rechten reden heißt nicht nur, mit Rechthabern streiten. Sondern auch mit Gegnern, die Rechte haben. Und mit Linken. Demokratie ist kein Salon. Die Republik lebt vom Streit, von Rede und Gegenrede, nicht nur von Bekenntnissen und moralischer Zensur. Dieser Leitfaden zeigt, dass es in der Auseinandersetzung mit »Rechtspopulismus« und »Neuen Rechten« um mehr geht als die Macht des besseren Arguments. Es geht vor allem um die Kunst, weniger schlecht zu streiten. Leo, Steinbeis und Zorn sagen nicht, wie man mit Rechten reden muss. Sie führen vor, warum, wie und worüber sie selbst mit Rechten reden. Und sie denken über das Reden mit Rechten nach. Mal analytisch, mal literarisch. Teils logisch, teils mythologisch. Hier polemisch, dort selbstironisch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 283

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Leo | Steinbeis | Zorn

mit Rechten reden

Ein Leitfaden

Klett-Cotta

Demokratie ist kein Salon. Die Republik lebt vom Streit, von Rede und Gegenrede, nicht von Bekenntnissen und moralischer Zensur. Dieser Leitfaden zeigt, dass es in der Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus und Neuen Rechten um mehr geht als die Macht des besseren Arguments. Es geht vor allem um die Kunst, weniger schlecht zu streiten. Per Leo, Max Steinbeis und Daniel-Pascal Zorn sagen nicht, wie man mit Rechten reden muss. Sie führen vor, warum, wie und worüber sie selbst mit Rechten reden. Und sie denken über das Reden mit Rechten nach. Mal analytisch, mal literarisch. Teils logisch, teils mythologisch. Hier polemisch, dort selbstironisch. Diese Ausgabe wurde um ein aktuelles Vorwort, einen neuen Essay und zwei Interviews erweitert.

Per Leo ist Historiker und Schriftsteller.

Maximilian Steinbeis ist Jurist und Schriftsteller.

Daniel-Pascal Zorn ist Philosoph und Logiker.

Impressum

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH

Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart

© 2017, 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i. S. v. § 44b UrhG vorbehalten

Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg

Datenkonvertierung: Eberl & Koesel Studio, Kempten

Printausgabe: ISBN 978-3-608-98871-0

E-Book: ISBN 978-3-608-12421-7

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt

Vorwort zur Taschenbuchausgabe

Oder: Gut, reden wir über den Titel

1788

Leitfaden zum Leitfaden

A. Der Wille zur Macht

Warum mit Rechten reden?

Houston, we have a problem

Der Zickzackweg

Das Gegenüber fest im Blick

Die Wichtigtuerei des Menschen vor der Natur

Sich dort kratzen, wo es andere juckt

Das Fieber und die Schlange

B. Kritik und Selbstkritik

Wie Rechte mit uns reden

Der Niedergang der europäischen Linken

Der vierte Mann

Theatrum sinistrae

Unerwartete Gäste

Ein Männlein steht im Walde

Das ist Sparta!

Ideen aus der Leihbücherei

C. Das abenteuerliche Herz

Wie mit Rechten reden?

Der Traum des rechten Denunzianten

Unter der Blutbuche

Aus vollem Herzen

Die Grube und das Pendel

Impfgegner, die Impfgegner zitieren

Die Vielstimmigkeit der Rede

Am Ausweglosen herumbasteln

Pfeifen im Walde

Die Kreisläufer

Auf der Windrose

Hinter dem Horizont

D. Zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück

Worüber mit Rechten reden?

Über Flüchtlinge

Über Widerstand

Über das Volk

Über Redefreiheit

Über Ungleichheit

Über den Islam

Über den Nationalsozialismus

Parley

Vorschlag eines anderen Sprachspiels

Am rasenden Puls der Gegenwart. Zur Verschiebung des rechten Sprachspiels 2017–2024

Daniel-Pascal Zorn

1. Der alltägliche Ernst der Macht

2. Strategische Metamorphosen

3. Die Rechten haben den Diskurs gekapert – aber anders als gedacht

»Rollenspiele irritieren«

Interview mit Benjamin Moldenhauer

»Wir haben kein Problem damit, dass du rechts bist. Sondern damit, wie du es bist«

Interview mit Frauke Böger, Der Spiegel

Sag ihnen, sie sollen immer so handeln, die Anzahl der Möglichkeiten zu vermehren.

Heinz von Foerster

Vorwort zur Taschenbuchausgabe

Oder: Gut, reden wir über den Titel

Wenn ein Buch in aller Munde ist, sollte es die Verfasser eigentlich freuen. In unserem Fall waren (und sind) die Gefühle jedoch eher gemischt. Ja, über Mit Rechten reden wurde geredet. Und wie! Unmittelbar nach seinem Erscheinen löste das – mit sparsamer Ironie »Leitfaden« genannte – Büchlein im Herbst 2017 Reaktionen von einer Heftigkeit aus, wie man sie als Autor nur ganz selten erlebt. Innerhalb weniger Tage waren in allen namhaften Medien Besprechungen erschienen. Anlässlich der Tumulte, die sich auf der Frankfurter Buchmesse an der Präsenz eines rechten Kleinverlags entzündeten, wurde gar vom »Buch der Stunde« gesprochen. Man lud uns in Radio- und Fernsehstudios ein, auf Podien und in Hörsäle, zu Workshops und Beratungsgesprächen. Der Titel kletterte in die Beststellerlisten. Noch vor Jahresende wurde die fünfte Auflage gedruckt. Und während all das geschah, tobten auf Facebook und Twitter Diskussionen, die sich – unter reger Beteiligung der Autoren – oft über Tage hinzogen und erst mit der Erschöpfung der Streitenden versiegten. Am Ende klebte das Attribut »vieldiskutiert« so untrennbar am Titel unseres Buchs wie das schmückende Beiwort »listenreich« am Namen des Odysseus.

Dass die Freude über die gewaltige Resonanz nicht ungetrübt ausfiel, lag aber nicht allein am Widerspruch. Im Gegenteil, mit Kritik hatten wir gerechnet. Ernüchternd war vielmehr die Erfahrung, dass sich in der Kontroverse um das Buch allmählich genau jene kommunikativen Muster verhärteten, zu deren Lockerung wir hatten beitragen wollen. Der Aufschwung einer neuformierten Rechten, so unsere Ausgangsthese, traf die deutsche Gesellschaft unvorbereitet. Doch statt mal genauer hinzusehen, mit wem man es da zu tun hatte und was da eigentlich geschah, wurde mit altbekannten Abwehrreflexen reagiert. Und die trafen bald nicht nur die Rechten, sondern auch Mit Rechten reden, einen spielerischen Versuch, über die politische Herausforderung jenseits eingefahrener Routinen nachzudenken.

Don’t shoot the messenger!

Dass unser Ruf im Getümmel der Diskursschlacht ungehört blieb, ist im Rückblick sicher weniger überraschend, als es uns damals erschien. Anders als so viele andere Publikationen hatte Mit Rechten reden ja nicht bei der Gefahr von rechts angesetzt, sondern beim problematischen Umgang mit ihr. Neben die Rechten selbst hatten wir auch ihre »antifaschistischen« Gegner ins Visier genommen. Und konnte es wirklich verwundern, dass sie sich wehrten? Die konstruktiven Streitgespräche, die wir uns gewünscht hatten, gab es durchaus; ein besonders schönes wird in dieser Ausgabe sogar erneut veröffentlicht (S. 213). Doch solche Ausnahmen änderten nichts an der Regel, die lautete: Unsere Kritik wurde nicht mit interessierter Gegenkritik, sondern mit einer bornierten Wiederholung des Kritisierten quittiert. Trotzdem lagen wir natürlich nicht ganz falsch.

Worum ging es uns?

Ob moralische Verachtung oder ideologiekritische Entlarvung, intellektuelle Herablassung oder historische Dramatisierung – die anti-rechte »Haltung«, die zu »zeigen« ständig gefordert wurde (und wird), hatte in allen Spielarten eines gemeinsam: ihre Erwartbarkeit. Und genau das wurde auf der Rechten genutzt. Ein politischer Stil, der auf permanente Mobilisierung setzt und sich selbst als Alternative nicht zur Regierung, sondern zum »System« anbietet, lebt von der Dauerinszenierung des Konflikts. Ein solcher Stil braucht den Antagonismus wie das Feuer den Sauerstoff. Diese Einsicht macht den »Kampf gegen rechts« nicht überflüssig; aber sie nimmt ihm die Aura der Alternativlosigkeit. Seine Protagonisten, aus deren Reihen auch die schärfsten Kritiker unseres Buchs kamen, müssen sich fragen lassen, ob das reine Dagegensein nicht oft wie ein Brandbeschleuniger wirkt. Ob es nicht zum Teil befördert, was es eigentlich behindern will, und darum auf der Rechten nicht nur begrüßt, sondern sogar provoziert wird.

Einem Gegner, der mit der Konfrontation auch die Macht um ihrer selbst willen sucht, sollte man nicht allein konfrontativ begegnen. Im Spannungsfeld zwischen dieser an sich trivialen, aber dennoch selten beherzigten Einsicht und der kniffligen Frage, wie man es denn besser machen könne, schrieben wir – Donald Trump war gerade US-Präsident geworden, die AfD stand vor dem Einzug in den Bundestag – Mitte 2017 unser Buch. Eingespielte Reaktionsmuster irritieren, strategische Defizite benennen und aus Fehlern lernen, um über die Herausforderung von rechts frei nachdenken und offen diskutieren zu können: Das war die Hoffnung, die wir mit unserer Intervention verbanden. Wie sich bald herausstellte, war sie naiv.

Es ist nicht ohne Komik, dass ein in seiner literarischen Verspieltheit höchst interpretationsbedürftiges Buch, dessen Leitbegriff »Problem« lautet, immer wieder auf eine kurzschlüssige Lesart des Titels reduziert wurde. Aber wir wollen uns nicht beklagen. Das Schicksal, sich als missverständliche Phrase verselbständigt zu haben, teilt Mit Rechten reden mit epochalen Titeln wie Der Untergang des Abendlandes oder Die Unfähigkeit zu trauern. Oswald Spengler konnte noch so oft betonen, dass sein Begriff des Untergangs kulturtheoretisch gemeint war (und nicht pessimistisch oder katastrophisch); Alexander und Margarete Mitscherlichs psychoanalytischer Befund der blockierten Trauer konnte noch so unmissverständlich auf den Verlust eines idolisierten Führers bezogen sein (und nicht auf die Opfer des Holocaust): Gegen Nichtleser, die Bücher auf das Maß ihrer eigenen Erwartung stutzen, ist das Veto der Autoren machtlos.

Anders als ständig insinuiert, hatten wir weder einen normalisierenden »Dialog« mit Rechtsintellektuellen und AfD-Politikern gefordert, noch behauptet, der »zwanglose Zwang des besseren Arguments« könne sie von ihren Irrtümern heilen. Vielmehr ging es uns zunächst einmal nur darum, ein Muster von Rede und Gegenrede, das sich längst etabliert hatte, überhaupt zu beschreiben. Die Kommunikation zwischen den Rechten und ihrer Umwelt fand ja permanent statt: sei es mit roher Direktheit, wie in den Parlamenten, in Fernsehinterviews, in den sozialen Medien oder im privaten Umfeld; sei es über Bande, wie in der medialen Öffentlichkeit, wo mit deprimierender Zwangsläufigkeit Dramatisierung auf Provokation folgte, Selbstverharmlosung auf Dramatisierung, Warnung auf Selbstverharmlosung, Provokation auf Warnung usw.

Dabei mag ein Teil des Eifers, mit dem über das Buch gestritten wurde, auch darauf zurückzuführen sein, dass sich die Struktur unserer Problembeschreibung schon im Titel zeigte. Angesichts der Gefahr von rechts, so die lautstark vertretene Meinung, müsse man sich entscheiden, ob man gegen Nazis kämpfen oder mit ihnen reden wolle. Entweder – oder: Drittes ausgeschlossen, tertium non datur. Warf sich die dramatische Rhetorik des Notstands gerne in die Kostüme des historischen Antifaschismus, so verdankt sich ihre griffigste Formel aber einem anderen Exportschlager Italiens, dem Spaghetti-Western The Good, The Bad, and the Ugly: »When you have to shoot, shoot. Don’t talk.«

Man muss jedoch den Fokus nur von der Binarität des Bekenntnis- und Entscheidungszwangs – bist du für oder gegen sie? – auf die Mehrdeutigkeit der Sprache verschieben, um diese Alternative aufzulösen. Kämpfen kann man schließlich ebenso mit jemandem wie gegen ihn. Zumindest auf Deutsch. Im Englischen hingegen bezeichnen die beiden Ausdrücke genau die semantische Differenz, um die es uns ging. Während »to fight with somebody« den Kampf mit einem menschlichen Gegenüber meint, bedeutet »to fight against something« die Bekämpfung eines gefährlichen Natur- oder Gesellschaftszustandes. Man kämpft im Krieg und auf dem Fußballplatz, aber man be-kämpft Waldbrände, Pandemien, Kriminalität, Korruption und Doping. Das eine stiftet eine Interaktion zwischen Akteuren, das andere eine technische Beziehung zwischen einem handelnden Subjekt und einem bedrohlichen Sachverhalt. Und mit dieser Unterscheidung lässt sich die strategische Alternative tatsächlich auf den Begriff bringen. Sie lautet nicht: Sollen wir mit Rechten reden oder gegen sie kämpfen? Sondern: Wollen wir uns mit ihnen wie mit einem Gegner auseinandersetzen oder sie wie eine soziale Pathologie bekämpfen?

In seiner Ausschließlichkeit ist der Gegensatz von Kämpfen und Reden ein Schein. Zwar grassiert gerade wieder – im Kontext des Ukrainekriegs – die wohlfeile Forderung, man solle doch endlich Verhandlungen führen statt weiter Waffen zu liefern. Tatsächlich aber stehen Krieg und Diplomatie in einem Verhältnis der komplementären Ergänzung. Man kann nicht zugleich aufeinander schießen und miteinander reden. Sehr wohl aber können Soldaten Krieg führen, während Politiker verhandeln; und oft dient die Intensivierung des Kämpfens nur dem Zweck, die Gegenseite zum Reden zu zwingen. Davon abgesehen ist das Verb »reden« vieldeutig und die von ihm bezeichnete Praxis entsprechend vielfältig. So unterschiedliche Tätigkeiten wie Plaudern und Verhandeln, Streiten und Verführen, Therapiegespräch und Diskutieren, Unterrichten und Verhören, Interviewen und Debattieren sind allesamt Spielarten des Miteinander-Redens.

Und auch die Frage, wer da eigentlich mit wem ringt und redet, beantwortet sich keineswegs von selbst. Als die im Titel angesprochenen »Rechten« galten uns nämlich nicht in erster Linie Mitglieder einschlägiger Parteien und Netzwerke oder die Anhänger bestimmter Glaubenssätze, sondern Personen, die aus einem existentiellen Gefühl der Bedrohung – Stichwort: »Deutschland schafft sich ab« – ein Recht auf »Widerstand« ableiten. Derart politisiert, ist das Gefühl keine Privatsache mehr. Wer nämlich seine kollektive Identität bedroht sieht, kann gar nicht anders als seine Umwelt in einen Offenbarungszwang zu verstricken: Verkörperst du die Bedrohung oder gehörst du auch zum Widerstand? Tertium non datur. In diesem neurotischen Kommunikationsmuster kann schon die Leugnung der Bedrohung ein Anlass zur Gegenwehr sein. Zugleich aber unterschieden wir dieses »rechte Sprachspiel«, das es zu durchkreuzen gilt, von rechten Positionen diesseits des Extremismus: Meinungen, die man nicht teilen muss, um sie für aushaltbar, ja diskutabel zu halten. Klingt komplizierter, als der Titel vermuten lässt? Gut so.

Doch wer ist das Subjekt des Buchs? Wer spricht da? Der Text ist in der ersten Person Plural verfasst. Aber auch das Wir ist mehrdeutig und unbestimmt. Einerseits bezeichnet es die Autoren, die im Text – so wie in diesem Vorwort – reflexiv über sich selbst sprechen. Zum anderen aber spricht es auch in repräsentativer Rollenprosa zu und mit Rechten. Und wen repräsentiert es? Obwohl die Antwort ein Herzstück unseres Buchs ist, wurde sie konsequent überlesen. Sie lautet: Dieses Wir sind alle, die sich auf das Experiment einlassen wollen, Nicht-Rechte zu sein. Wiederum liegt die Pointe in einer feinen Unterscheidung. Die Verneinung von etwas ist nicht gleichbedeutend mit seinem Gegenteil. Ein Licht, das nicht hell scheint, muss nicht dunkel sein. Nicht alles haben zu wollen, heißt nicht, nichts haben zu wollen. Wer nicht krank ist, muss nicht gesund sein. Und so muss auch, wer kein Rechter ist, keineswegs ein Linker sein. Er kann auch liberal sein, konservativ, republikanisch, religiös, patriotisch, humanistisch, philosophisch, anarchistisch, unentschieden, weltanschaulich divers, in der einen Frage dieses, in der anderen jenes usw.

Denn auch dieser Entscheidungszwang ist ein Schein. Natürlich fordert die Logik oft Eindeutigkeit. Ein lebender Organismus ist zweifellos nicht tot. Und wer lügt, kann nicht die Wahrheit sagen. Manchmal aber ist der Zwang auch hausgemacht. Dann liegt er nicht in der Natur der Sache, sondern im Schema eines Denkens, das nicht mehr sehen will als immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder – oder. Links oder rechts. Dafür oder dagegen. Reden oder Kämpfen. Freund oder Feind. Täter oder Opfer. Demokratie oder Faschismus. Weil sich aber zweiwertige Schemata problemlos ineinander übersetzen und miteinander kombinieren lassen, kann diese bequeme, ja faule Art des Denkens auf geradezu exzessive Weise produktiv sein, ohne auch nur je einen Gedanken hervorzubringen. Und wenn dann auch noch in Medien kommuniziert wird, die auf dem digitalen Algorithmus Null oder Eins und dem kommerzialisierbaren Gegensatz von Lust und Schmerz basieren, dann schwillt in rasender Geschwindigkeit der Pulverdampf des Geredes, während das Licht der Erkenntnis erlischt. Like it! Oder grrrr …

Der letzte Satz von Mit Rechten reden lautet: tertium datur – es gibt ein Drittes. Man kann kaum stark genug betonen, dass damit nicht die Mitte zwischen links und rechts oder den Polen irgendeines anderen Gegensatzes gemeint ist. Beiden Seiten teilweise Recht zu geben, einer von ihnen »entgegenzukommen«, auf dem »Mittelweg« nach Tugend und Vernunft zu suchen, »Kompromisse« zu fordern oder sich umgekehrt über »Äquidistanzen« und »Querfronten« zu empören: All diese Sichtweisen bestätigen das zweiwertige Schema, indem sie das Dritte vom Ausgleich der beiden Ausgangspositionen herleiten. Das mag oft sinnvoll sein. Für den Umgang mit der Rechten ist es aber nicht nur untauglich, sondern kontraproduktiv.

Das Dritte, das wir meinen, hat keine festgeschriebene Position. Vielmehr symbolisiert es die blanke Möglichkeit, sich jenseits eines binären Schemas zu verorten. Es markiert eine Unbestimmtheit, die nicht auf die Gleichgültigkeit oder Beliebigkeit eines irrlichternden Liberalismus hinausläuft, sondern auf den Erhalt von Vielfalt. Dieses Dritte meint alle Orte, die man einnehmen kann, ohne die Zahl anderer Orte zu verringern, alle Handlungen, die man vollziehen kann, ohne die Möglichkeit anderer Handlungen zu verkleinern. Frei in diesem Sinne ist nicht, wer einfach tut, was er will, und schon gar nicht, wer etwas allein deswegen tut, weil er es kann. Die Freiheit, die wir meinen, wählt und verwirklicht sich selbst im Besonderen so, dass ihre allgemeinen Voraussetzungen erhalten bleiben oder sich sogar vergrößern, und zwar für alle. Wer Freiheit nicht nur als individuelles Recht, sondern auch als einen geteilten Handlungs- und Möglichkeitsraum begreifen kann, der wird sehen, dass sie sich nur gemeinsam verteidigen oder verspielen lässt.

Das mag unbefriedigend abstrakt klingen. Geht es gerade nicht einzig und allein darum, die Demokratie zu verteidigen? Gewiss. Aber um dieser in der Tat dringlichen Forderung nachzukommen, muss zuvor klar sein, worin eigentlich die Idee unserer politischen Ordnung besteht. Der freiheitliche und demokratische Staat ist ja kein Selbstzweck. Der Schutz der Menschenwürde, die Unverhandelbarkeit der Gewaltenteilung, die Postulate von Freiheit und Gleichheit: Die republikanischen Prinzipien existieren, um eine Pluralität der Lebensentwürfe, des Glaubens und Regierens, des Denkens und Gestaltens zu ermöglichen. In welchem Maß aber aus der möglichen eine reale Vielfalt wird, liegt nicht in der Hand des Staates. Es sind seine Bürger, die durch ihr Tun und Lassen darüber entscheiden, ob ihre Republik gedeiht oder verdorrt.

Eine Wahl zu haben, sei es im politischen oder im ethischen Sinn, ist die Essenz der Demokratie. Sinnvoll entscheiden kann man sich aber nur für positive und konkrete Möglichkeiten: diese Lebensweise, dieses Programm, diesen Beruf. Zu wählen heißt, Ja sagen zu etwas Bestimmtem. Und so verstanden, hat auch das Nein der Abwahl einen positiven Charakter: Man sagt Ja zu einer konkreten Alternative.

Dagegen zeichnet sich der politische Wettbewerb, den wir derzeit erleben, durch eine fatale Dynamik der abstrakten Verneinung aus. Eine Rhetorik der – ökonomischen, ökologischen, juristischen, europa-, gesundheits- und geopolitischen – Sachzwänge, zu deren Inbegriff die Thatcher-Formel There is no alternative geworden ist, hat das Monstrum einer politischen Bewegung heraufbeschworen, die sich allein aus der Ablehnung speist. Wird aber auf diese Herausforderung nur mit einer kategorischen Forderung nach Ausschluss reagiert, entartet die Konkurrenz der politischen Inhalte in eine Spiegelfechterei aus hohlen Phrasen und freidrehenden Negationen. Während die einen als paradoxes Kollektiv der »Vielfalt« gegen die »Feinde der Demokratie« mobilisieren, preisen sich die anderen als pseudo-demokratische Alternative zur pseudo-bunten Alternativlosigkeit an.

Es greift also zu kurz, nur die unbestreitbare Radikalisierung der AfD zu beklagen. Zur Wahrheit gehört auch, dass dieser Prozess durch das Nein zur Verneinung befeuert wird. Liegt es wirklich allein an den moralischen Defiziten der Wähler, dass eine Partei, die 2013 mit 4,7 % knapp den Einzug in den Bundestag verpasste, sich 2017 und 2021 bei über 10 % stabilisierte, gegenwärtig bundesweit zwischen 15 und 20 %, in einigen Bundesländern sogar um die 30 % pendelt? Dass »moderate« Gründerfiguren wie Bernd Lucke, Frauke Petry oder Jörg Meuthen die Bühne den extremen Kräften um Björn Höcke überlassen haben? Dass mit dem Populismus von rechts auch der von links wächst? Anzunehmen, dass all das nicht auch mit uns selbst zu tun hätte, mit all jenen, die aus guten Gründen, aber mit schlechten Mitteln die Rechte von der Macht fernhalten wollen, wäre doch ein bisschen zu schön, um wahr zu sein.

Solange die selbsterklärten Demokraten – statt mit Blick auf die Welt ihre Ziele positiv zu formulieren – beim Blick in den Spiegel immer nur das Bild ihrer Feinde erkennen, werden sie Teil der beklagten Dynamik bleiben. Denn mit der AfD haben sich ja auch die anderen Parteien radikalisiert. Und die Struktur dieser Radikalisierung ist zutiefst widersprüchlich. Während die Warnungen vor und die Maßnahmen gegen die AfD immer schärfer werden, dringen die von ihr vertretenen Positionen immer weiter in den politischen Mainstream ein; die Forderung nach einem Ausschluss der Partei hat sich im gleichen Maße normalisiert wie die Imitation ihrer extremen Rhetorik. Seit die AfD kürzlich in drei ostdeutschen Bundesländern dramatische Zugewinne verzeichnete, liegt die Absurdität dieses Pendelschwungs offen zutage. Konfrontiert mit Mehrheitsverhältnissen, die Koalitionen fast nur noch um den Preis der Selbstaufgabe erlauben, reagieren Vertreter der etablierten Parteien mit orientierungsloser Panik. Einerseits überbieten sie sich in migrations- und sicherheitspolitischem Aktivismus, forcieren die Kriminalisierung von »Muslimen« und trommeln in populistischer Manier gegen die »woke« Linke – andererseits wird aus denselben Reihen ein Verbot eben jener Partei gefordert, die all das in Reinform verkörpert.

Auf der Buchmesse 2017 hatten sich antifaschistische und identitäre Aktivisten noch wechselseitig mit dem Schlachtruf »Nazis raus!« niedergebrüllt. Doch die spiegelbildliche Struktur des »Kampfs gegen rechts« ist längst in der Mitte angekommen. Wenn der Bundeskanzler auf den Ruf nach »Remigration« mit der Parole »im großen Stil abschieben« reagiert, oder wenn Jasper von Altenbockum in der F.A.Z. pro-palästinensische Proteste mit der lange diskreditierten Forderung nach »Assimilierung« quittiert – dann bekämpfen hier Biedermänner im Drachenkostüm das Feuer mit Benzin.

Wer glaubt, dass mit einem Verbot der AfD auch die Dynamik der Radikalisierung ein Ende fände, muss schon sehr blauäugig sein. Denn was täte eine selbsterklärte Widerstandsbewegung, wenn sie keine Gelegenheit mehr hätte, und sei es noch so roh, sich an der Oberfläche zu zeigen? Mittelfristig würde sie sich, das lehrt die Geschichte, politisch neu organisieren. Kurzfristig aber würden die Kräfte, die sie trugen, in den Untergrund abtauchen. Und damit würde sich die parlamentarische Repräsentation des Dagegenseins in ein Problem der inneren Sicherheit verwandeln. Wer das will, soll es jetzt sagen – oder lange schweigen.

Was hat ein Buch wie Mit Rechten reden der geneigten Leserschaft, heute noch mitzuteilen? Keine Frage, das von uns beschriebene Problem hat sich seit 2017 erheblich verschärft. Und entsprechend fiele das, was wir dazu sagen könnten, nun wohl weniger spielerisch, weniger literarisch, weniger fixiert auf einige eitle Protagonisten, die damals ins Rampenlicht der Öffentlichkeit drängten, und ja: wohl auch etwas weniger kokett aus. Doch unsere Botschaft, wenn man es denn so nennen will, hat erstaunlich wenig an Relevanz verloren. Mehr denn je heißt sie: Wer die Demokratie stärken will, muss den Zirkel der rohen Politisierung durchbrechen. Der muss nicht nur Nein zum Nein, sondern auch Ja zu sich selbst sagen.

Während die neuformierte Rechte in den Parlamenten wuchert, schwindet das Bewusstsein für die Alternativen innerhalb des Systems. Es fehlt eine politische Spannung, die sich an konkurrierenden Interessen und programmatischen Alternativen entzündet – statt an der pseudo-politischen Angst vor dem Untergang. Was hindert die Kräfte auf der Linken, das Jahrhundertprojekt der ökologischen Transformation mit den ewig jungen Idealen von Solidarität und Gerechtigkeit zu verbinden? Kann ein wacher Konservativismus die Notwendigkeit, Wohlstand zu erwirtschaften, wirklich nicht mit dem Willen versöhnen, die menschliche Würde vor den Logiken der Vernützlichung zu schützen? Warum orientiert sich der Liberalismus allein an einer Hyperutopie der Märkte und nicht auch an den Möglichkeitsbedingungen der Freiheit? Könnte die nüchterne Bejahung der Migrationsgesellschaft nicht ein Alleinstellungsmerkmal der Grünen sein?

Vielleicht muss mit den verschärften Verhältnissen jetzt auch unser Leitspruch ein wenig schärfer formuliert werden. Tertium datur: Es gibt ein Drittes, hatten wir 2017 geschrieben. Daran hat sich nichts geändert. Doch mit pragmatischer Zurückhaltung, aus der zugleich Dringlichkeit spricht, sind wir mittlerweile auch zu Appellen bereit. Was prinzipiell möglich ist, wird es immer bleiben. Ob man aber die Eintönigkeit des selbstgewählten Zwangs der Vielfalt des Möglichen vorzieht, bleibt eine Frage der Wahl. Leute, kerkert euch nicht in der Verneinung ein! Konkretisiert euer Ja! Rettet die Demokratie! In diesem Sinne, mit gedachtem Ausrufezeichen: Ein Drittes sei möglich – tertium dandum est.

November 2024

Per Leo | Daniel-Pascal Zorn

Ich habe jahrelang mit Nazis Rollhockey gespielt, fraternisiert und was weiß ich, und was hat es meinem Charakter geschadet?

Wolfgang Herrndorf

Da gab’s noch die Kifferfraktion. Mit denen haben wir uns natürlich super verstanden, immer Basketball gespielt und so.

Erik Lehnert

Kositza: Wissen die, wer du bist?

Lehnert: Na, ich sag’ denen, was ich mache. Ich sag’ nicht, paß auf, bin ’n Rechter!

Kositza: Du hast nicht die Ahnung, daß die googlen?

Lehnert: Könnse ja machen. Dann würden sie mich ansprechen oder eben nicht mehr mit mir reden. Das sind ja die zwei Möglichkeiten.

Tristesse Droite

Die Stärke, wo sie naiv als Naturkraft wirkt, fragt nicht. Deshalb weiß sie nicht zu antworten, wenn sie gefragt wird.

Helmuth Plessner

1788

Leitfaden zum Leitfaden

Verehrte Leserinnen und Leser,

sehr geehrte Rechte und Nicht-Rechte,

liebe Schneeflocken, liebe Stachelschweine,

lassen Sie uns zu Beginn ein naheliegendes Missverständnis ausräumen. Von Büchern, die sich Leitfaden nennen, darf man Hilfe erwarten. Alles andere wäre Betrug. Und da wir keine Betrüger sind, wird auch dieser Leitfaden Hilfe anbieten, nur anders, als Sie vielleicht denken. Wir haben keinen Ratgeber geschrieben. Denn wer das tut, muss ja zweierlei wissen. Erstens, in welcher Sache er Rat erteilt, und zweitens, an wen er sich richtet.

Das Hilfsangebot eines Ratgebers sollte eine Frage betreffen, die unmissverständlich genug ist, um in Form eines nüchternen How-to-do-Titels benannt zu werden: Wie man ein Aquarium einrichtet. Wie Sie bei Ihrem Chef mehr Gehalt rausschlagen. Wie Sie Ihr Moppel-Ich lieben lernen usw. Und der typische Ratgeberinhalt sollte aus Ratschlägen bestehen: Berechnen Sie zuerst, wie viel Zeit Sie für Ihr neues Hobby aufbringen können. Stellen Sie keine Forderungen, weisen Sie auf Ihre Leistungen hin. Betrachten Sie sich selbst als Ihre beste Freundin usw. Wen das unpersönliche »man« oder »Sie« solcher Titel anspricht, bedarf bei einem Ratgeber also gar keiner Erläuterung. Es sind genau die Personen, die Rat in genau dieser Frage suchen.

Nun heißt unser Buch aus guten Gründen nicht: Wie man mit Rechten redet. Denn das würde ja voraussetzen, eine »man« und eine »Rechte« genannte Gruppe ließen sich ebenso deutlich voneinander unterscheiden wie Untergebene und Chefs oder Sie und Ihr Moppel-Ich. Weil das aber nicht möglich ist, haben wir es gar nicht erst versucht. Ähnliches gilt für die Sache, in der wir unsere Hilfe anbieten. Auch sie ist so ungriffig, dass sie sich einer schnellen Definition entzieht. Mehr noch, wir sind sogar davon überzeugt, dass die sogenannten Rechten uns gar nicht vor eine Aufgabe stellen, die man nur richtig anpacken muss, um sie zu bewältigen – sondern vor ein Problem.

In diesem Sinne geht unser Buch mindestens einen Schritt hinter andere, thematisch verwandte Bücher zurück. Wir wollen nicht voreilig vor etwas warnen oder zu etwas raten, sondern auf ein Problem hinweisen, es verständlich machen, und dann erst Wege zu seiner Lösung andeuten.

Wir begreifen, so viel sei verraten, als »rechts« keine eingrenzbare Menge von Überzeugungen oder Personen, sondern eine bestimmte Art des Redens. Dazu später mehr. Hier wollen wir nur anmerken, dass dieser Ansatz nicht willkürlich gewählt ist. Fast alle »rechten« Phänomene, mit denen wir es derzeit zu tun haben, lassen sich als Formen der Rede auffassen, genauer gesagt: der reaktiven Rede. Der rechte Diskurs reagiert auf eine demokratische Öffentlichkeit in der Krise.

Die strukturelle Dummheit von Talkshows und Meinungsforschung, eine von der Ausnahme zur faktischen Norm erhobene Große Koalition und das Internet als Medium der Meinungsbildung haben eine Diskussionskultur geschaffen, die sich vor allem durch zwei Merkmale auszeichnet: Nervosität und Erwartbarkeit. Und damit haben sie den Nährboden für Sprechweisen bereitet, die vor allem einen Zweck verfolgen: Störung. In dieser Situation verstehen wir unser Buch als eine Intervention. Wir wollen eingreifen, aber nicht in bestehende Debatten, sondern in eine Republik, die dabei ist, in den Arenen des Spektakels und den Stuben der Verwaltung eines ihrer kostbarsten Güter zu verspielen: die Lust am offenen Streit.

Wir rechnen damit, dass unser Buch unterschiedliche Leserinnen und Leser finden wird. Die erste mag überrascht sein, dass wir die Dinge nicht von Anfang an beim Namen nennen, denn wer die Rechten seien, das wisse doch jeder; und nun ist sie neugierig geworden. Der zweite mag sich selbst als »rechts« empfinden und will herausfinden, was der Gegner denkt; oder er wird neuerdings von anderen als »rechts« beschimpft, und jetzt möchte er sich selbst verstehen. Den dritten mag das, was sich hinter Bezeichnungen wie »Rechte«, »Neue Rechte« oder »Rechtspopulismus« verbirgt, verstören und ratlos machen; und jetzt ist er gespannt, ob er bald klarer sieht. Sie alle sind uns willkommen, und wir hoffen sehr, dass jede und jeder von ihnen aus der Lektüre Gewinn ziehen wird.

Wenn diese unterschiedlichen Leserinnen und Leser dem Gang unseres Textes folgen, werden sie dabei – hoffentlich – immer wieder zu Einsichten gelangen, die sich dann auch problemlos in Ratschläge übersetzen lassen. Nur werden es eben nicht für alle Leser die gleichen sein. Die einen werden diese Schlüsse aus der Lektüre ziehen, die anderen jene. Nun könnte ein besonders schlauer Leser natürlich fragen, welche Schlüsse sich denn für uns selbst ergaben, nachdem wir meinten, das Problem verstanden zu haben. Ließe sich daraus nicht doch eine Liste von Ratschlägen formulieren? Eigentlich halten wir das für keine gute Idee, weil man sie ohne Kenntnis des Buchs kaum verstehen würde. Andererseits hat das Rätselhafte immerhin den Vorteil, Fragen aufzuwerfen. Kriminalkommissare zum Beispiel gehen ja diesen umgekehrten Weg. Sie ziehen Rückschlüsse aus zunächst unverstandenen Resultaten.

Also gut. Wenn Sie uns versprechen, dass Sie die folgenden Maximen und Gebote, die sich für uns aus dem Reden mit Rechten ergeben haben, nicht einfach mit Ihrem Handy abfotografieren, bevor Sie das Buch ungekauft wieder ins Regal stellen, um sie dann mit nach Hause zu nehmen wie ein gestohlenes Kochrezept – sondern sie eher auffassen wie eine Leiche, deren Mörder Sie nun finden müssen, dann wollen wir mal nicht so sein. Aber wir wiederholen es noch einmal: Diese Liste ersetzt nicht die Lektüre des Buchs! Bitte schön, hier sind die 25 goldenen Regeln, die sich nach unserer Auffassung durch das Reden mit Rechten für das Leben gewinnen lassen:

Unterscheide Person und Rede.

Lass Dich nicht provozieren.

Misstraue Deinen moralischen Reflexen.

Du sollst nicht berechenbar sein.

Der andere könnte Recht haben.

Rechthaben ist keine Tugend.

Suche die Nähe von Menschen, die anders denken als Du.

Meide Menschen, die Feinde brauchen.

Achte Deinen Gegner.

Ein Streit ohne Lachen ist kein guter Streit.

Wenn Du vom Hass nicht singen kannst, schweige.

Bedenke, dass Idioten oft gute Tänzer sind.

Probiere unterschiedliche Meinungen aus.

Viele Meinungen sind möglich, aber nicht jede Meinung gilt.

Wenn Du willst, dass Deine Meinung gilt: Finde Gründe.

Verhalte Dich so, wie Du es von anderen erwartest.

Vermeide das Wort »Nazi«.

Treibe Sport mit Nazis.

Du sollst nicht »Arschloch« sagen, außer es muss sein.

Sei kein Arschloch.

Meide die Opferpose.

Bevor du jammerst, mach’ Musik.

Du sollst Dich nicht mit der Weißen Rose identifizieren.

Du sollst nicht Ja zum Nein sagen.

Du sollst Ja zum Nein zum Ja sagen.

Das Thema unseres Buchs ist politisch. Und es liegt in der Natur der Sache, dass solche Bücher nicht nur unterschiedliche, sondern sogar gegensätzliche Leser anziehen. Entsprechend ist dieses Buch selbst von Unterschieden und Gegensätzen durchzogen. Es vereint nicht nur unvereinbare Positionen, sondern auch Stile und Textarten, die sonst durch klare Gattungsgrenzen getrennt sind. Manche Passagen lassen sich wie ein Sachbuch oder ein Essay lesen. Andere kommen dem nahe, was man normalerweise von einem Leitfaden erwarten würde, nur mit dem Unterschied, dass wir nicht angeben, wie man es machen muss, sondern Beispiele geben, wie man es machen könnte.

Und dann gibt es Passagen, bei denen Sie unterstellen werden, sie seien glatt erfunden. Und wenn wir es auch niemals zugeben werden, widersprechen würden wir nicht. Denn gerade bei unverstandenen Problemen hilft dem Kopf nichts so sehr auf die Sprünge wie eine Sprache, die mehr zeigt, als sie sagt. Ob man es dann Literatur, Mythos, Parabel oder Fiktion nennt, ist in diesem Fall nebensächlich. Wichtig ist, dass sich jeder Leser seinen eigenen Reim darauf machen muss. Sollten diese Stellen für Sie dennoch rätselhaft bleiben, ist das nicht schlimm, den Rest des Buches kann man auch ohne sie verstehen. Aber vertrauen Sie uns: Wir haben uns etwas dabei gedacht. Und vor allem wissen wir, dass es Leser gibt, die sich einen Reim darauf machen können.

Über die Qualitäten des Buches sollen letztlich andere urteilen, solange sie zugeben, dass es recht lustig ist. Und äußerst klug. Und eine ganze Einführung ins Verfassungsrecht ersetzt.

A. Der Wille zur Macht

Warum mit Rechten reden?

Stellen Sie sich vor, in Ihrem Leben gäbe es einen Menschen, an dem Sie etwas so heftig stört, dass Ihr Wohlbefinden darunter leidet. Sie gehen nicht mehr gerne zur Arbeit, seit Sie das Büro mit ihm teilen; Sie freuen sich nicht mehr auf das Familientreffen, seit er mit ihnen verschwägert ist; Sie wollen nur noch nach Hause, seit Sie erkannt haben, dass sich eine Woche auf Mallorca mit ihm ganz anders anfühlt als ein Abend in der Bar. Ihre Gedanken kreisen unentwegt um ihn, auch wenn er gerade nicht da ist oder nicht das tut, was Sie so bedrängt. Nehmen wir nun an, der Störenfried sei kein Einzelfall, sondern einer von vielen. Einer dieser extrem unangenehmen Typen, die sich seit einiger Zeit wie von Zauberhand vermehren. Überall haben sie sich breitgemacht, im persönlichen Umfeld, im Fernsehen und, was das Schlimmste ist: im Internet. Facebook ist die Hölle.

Die Welt ist irgendwie nicht mehr so schön, seit diese Leute alles in Frage stellen, was Ihnen kostbar und selbstverständlich erscheint, und dabei erschreckend stark geworden sind. Himmel, sie regieren inzwischen das mächtigste Land der Erde! Und warum ist es so weit gekommen? Weil Typen wie dieser nicht auf Menschen wie Sie hören wollten.

Sie sagten: Deine Ansichten sind falsch.

Er antwortete: Nein, deine.

Sie sagten: Geh weg.

Er ist geblieben.

Na gut, sagten Sie, dann muss ich wohl etwas deutlicher werden. Weißt du, an wen du und deinesgleichen mich erinnern? An die Nazis.

Und er? Was erdreistete er sich zu antworten? Die Nazis, sagte er, das seid ihr. Wir sind die Weiße Rose.

Wie bitte? Was? Spinnst du?

Nein, sagte er, du spinnst.

Sie. Können. Es. Nicht. Fassen. Sie sind entsetzt, verletzt, verstört, wütend, sehr, sehr wütend, so wütend, dass Sie am liebsten schreien und diesem Individuum handgreiflich klarmachen würden, dass es so nicht geht. Aber das finden Sie auch wieder schlimm, denn so wollen Sie ja eigentlich nicht sein, so jemand sind Sie doch gar nicht. Allmählich verwandelt sich Ihre Wut in Ratlosigkeit. Sie machen einen Spaziergang und kommen zu der Einsicht, dass kein Weg mehr an einem klärenden Gespräch vorbeiführt. Sie werden dem anderen sagen: Ich habe ein Problem mit dir. Mit dir und deinen Freunden. Damit, dass ihr Rechte seid.