Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Scholastika Verlag

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

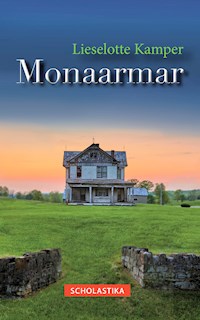

Mona, jung und hübsch, wächst in einem lieblosen Elternhaus auf. Unerfahren stürzt sie sich in ihre erste Liebesbeziehung und wird gleich schwanger.Die Eltern lassen die uneheliche Mutter zwar nicht im Stich, doch die volle Aufmerksamkeit der Großeltern bekommt nur der Sohn Martin. Die Großmutter hatte sich immer einen Jungen gewünscht. Sie nutzt ohne Skrupel Monas Abhängigkeit für sich aus. Um Martin von Konflikten fernzuhalten, erduldet Mona den emotionalen Missbrauch, durch den ihr Sohn ihr immer mehr entfremdet wird.In dieser Situation lernt Mona den Zeitsoldaten Aaron kennen und lieben.Er und Mona führen trotz mancher Unwegsamkeiten eine glückliche und leidenschaftliche Beziehung, bis Aaron schwerwiegende Folgen seiner Kindheit einholen.Letztendlich muss er einen hohen Preis dafür bezahlen und Mona auch.Lieselotte Kamper versteht es, drei unterschiedliche und tragische Kindheiten in einem Roman gekonnt zu verknüpfen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 335

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Buch

Mona, jung und hübsch, wächst in einem lieblosen Elternhaus auf. Unerfahren stürzt sie sich in ihre erste Liebesbeziehung und wird gleich schwanger. Die Eltern lassen die uneheliche Mutter zwar nicht im Stich, doch die volle Aufmerksamkeit der Großeltern bekommt nur der Sohn Martin. Die Großmutter hatte sich immer einen Jungen gewünscht. Sie nutzt ohne Skrupel Monas Abhängigkeit für sich aus. Um Martin von Konflikten fernzuhalten, erduldet Mona den emotionalen Missbrauch, durch den ihr Sohn ihr immer mehr entfremdet wird.

In dieser Situation lernt Mona den Zeitsoldaten Aaron kennen und lieben.

Er und Mona führen trotz mancher Unwegsamkeiten eine glückliche und leidenschaftliche Beziehung, bis Aaron schwerwiegende Folgen seiner Kindheit einholen. Letztendlich muss er einen hohen Preis dafür bezahlen – und Mona auch.

Lieselotte Kamper versteht es, drei unterschiedliche und tragische Kindheiten in einem Roman gekonnt zu verknüpfen.

LIESELOTTE KAMPER

Monaarmar

Scholastika Verlag

Stuttgart

Mein Dankeschön geht an Herrn Kieron Kleinert für die Hilfeleistung bei militärischen Fragen.

© 2020 Scholastika Verlag

Rühlestraße 2

70374 Stuttgart

Tel.: 0711 / 520 800 60

www.scholastika-verlag.com

E-Mail: [email protected]

Zu beziehen in allen Buchhandlungen,

im Scholastika Verlag und im Internet

Ähnlichkeiten mit Personen sind rein zufällig und von der Autorin nicht beabsichtigt. Die Standorte sind frei gewählt.

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage

© Scholstika Verlag UG, 70374 Stuttgart

Druck der Print-Ausgabe: Druckerei Hallwich GmbH

ISBN der Print-Ausgabe: 978-3-947233-38-0

Lektorat: Petra Seitzmayer

Covergestaltung: Johanna Hollmann, Wardenburg

Coverbild: © Patrick Jennings - stock.adobe.com

ISBN der eBook-Ausgabe: 978-3-947233-39-7

eBook-Entwicklung:

Sturmtief

Hatte ich wirklich geglaubt, ich würde hier unbeschwert spazieren gehen können? Hier, an diesem Ort, an dem mich jeder Weg, jede Wegkreuzung und jeder Stein an vergangene Zeiten erinnert? Wo einstmals jeder kleine Rundgang zum Spießrutenlauf wurde, sodass ich mich schützend hinter meiner selbst konstruierten Tarnkappe aus Zuversicht und Gutgläubigkeit versteckte, um neugierigen Blicken standzuhalten und um vor unverschämten Fragen gedankenloser Menschen, die sich Freunde nennen wollten, gefeit zu sein? Mit aufrechtem Gang und erhobenen Hauptes hatte ich ihnen zeigen wollen, dass mich nichts umwerfen kann. Ich hatte sie angelächelt, hätte aber in meiner Ausweglosigkeit am liebsten hysterisch aufgeschrien und um mich geschlagen. Ich tat es nicht, weil es mein Stolz nicht zuließ. Vielleicht hätte ich mein wahres Gesicht zeigen und meine innerste Verzweiflung und verletzten Gefühle zur Schau tragen sollen. Wären meine Nachbarn und die lieben Mitmenschen dann rücksichtsvoller auf mich zugegangen?

Hätten sie dann tröstend oder still und verstehend an meiner Seite gestanden? Wer weiß? Und wenn? Würde ich dann heute noch hier leben? Wäre jeden Morgen erwacht, um mich der Vergangenheit zu stellen. Würde ich vielleicht noch immer wie ein Prügelknabe durch die Straßen schleichen und mit der quälenden Vergangenheit auf Kriegsfuß stehen? Oder wäre ich ihr inzwischen versöhnlich verbunden? Ich wollte aber vergessen. Vergessen? Als wenn das so einfach wäre. Aber ich wollte wenigstens alles hinter mir lassen, um endlich mein Leben zu leben.

Dabei habe ich diese kleine Ortschaft einmal geliebt. Voller Freude hatten mein Mann und ich uns hier in dieser ländlichen Gegend Norddeutschlands ein Haus gekauft, obwohl sich unser Alltagsleben noch in der Großstadt Potsdam abspielte. Hier wollten wir nach frühzeitig aufgegebenem Beruf unser weiteres Leben verbringen. Wir fühlten uns hier wohl und die Menschen waren uns freundschaftlich zugetan. Neugierig waren sie an dem Warum und Wieso unserer Entscheidung interessiert, die uns hierher verschlagen hatte. Herzlich waren sie und zuvorkommend, und ich glaubte damals wirklich, ich sei endlich angekommen. Als Einzelkämpfer wollte ich mich nach vielen unruhigen Jahren vertrauensvoll fallen lassen.

Ich hatte den Wunsch, die Fäden aus der Hand zu legen und sie dem Zufall zu überlassen, auch in dem Bewusstsein, nicht eins mit mir zu sein. Aber ich hatte mit meinem Schicksal, das mir auferlegt war, Frieden geschlossen. Hatte alle Erinnerungen, die mich bedrückten, in die Vergessenheit geschoben; die Probleme, die ich mit mir herumtrug, tief in mein Herz vergraben, um das Heute nicht damit zu belasten. Bis dann dieser unselige Unglücksfall geschah, der alle seelischen Wunden in mir schmerzend wieder aufbrechen ließ. Ein Unfall, heraufbeschworen durch puren Leichtsinn meines Mannes? Der Tod meines Mannes ließ die Wogen engherziger Schwätzer in dieser Region schonungslos hochschlagen, während bei der Anteilnahme mir gegenüber ziemlich flacher Seegang herrschte. Durch die Hölle war ich nach diesem Verhängnis gegangen. Zuerst der Schock und die Ohnmacht, dann die Verzweiflung, hinzu kam die grenzenlose Scham, bis dann unbändige Wut die Oberhand gewann, die auch durch meine quälenden Selbstvorwürfe nicht milder wurde. Und niemand stand mir zur Seite. Ich hätte mich in die Hände eines Psychologen begeben sollen, um alles zu verstehen. Hätte sich etwas geändert? Nein, geändert hätte sich nichts. Aber ich beim Psychologen? Wieso ich? Mein Mann hätte dorthin gehen sollen. Mein Mann? Nein! Auch nicht mein Mann. Wenn schon, dann hätte man das Übel gleich am Schopf packen müssen. Meine Schwiegermutter hätte einen Psychiater gebraucht. Sie war der Anfang allen Übels. Seine Mutter, mit der seine ganze Tragödie begann – und damit auch meine.

Jetzt werde ich dramatisch. Wieso war ich nur auf die Idee gekommen, mich ins Auto zu setzen, um ausgerechnet hier meinen ausgiebigen Rundgang zu machen? Nur, weil in den Nachrichten das Sturmtief „Xaver“ angekündigt wurde und ich mich nicht an die Küste wagte? Dabei war nichts von heftigem Wind, geschweige denn Orkanböen zu spüren. Ganz im Gegenteil. Die Luft stand still. Kein Lüftchen bewegte sich. Nur in meinem Herzen tobten Stürme, weil ich mit diesem Ausflug unweigerlich die Vergangenheit heraufbeschwor. Doch Finja, meiner Hundedame, gefiel es hier. Sie sprang übermütig um mich herum, rannte den vertrauten Weg voraus, kehrte zu mir zurück und bellte mich freudig an. An der nächsten Ecke blieb sie stehen, sah in die Richtung, die zu unserem ehemaligen Haus führte, und ließ ein kurzes heulendes Winseln von sich hören. Vielleicht waren es die Tränen eines treuen Tieres. Vergeblich schnüffelte Finja nach Herrchens Fußspuren, ließ sich aber gleich darauf von den Spuren anderer Hunde ablenken, nachdem ich meinen Weg fortsetzte. Sie jagte von einem Maulwurfshaufen zum anderen, als begrüßte sie ihre alten Freunde unter der aufgewühlten Erde. Ich atmete tief durch und ließ mich von der Stille um mich herum trösten. An dem Gehölz der Sträucher hatte sich die Feuchtigkeit der vergangenen Nacht abgesetzt und schmückte das kahle Geäst mit dicken Wassertropfen. Schwer und silbern warteten sie auf einen Sonnenstrahl, unter dem sie wie glänzende Brillanten aufleuchten würden. Aber die Sonne lag an diesem Tag verschleiert hinter einer milchigen Wolkendecke, die sich laut Wettervorhersage im Laufe des Tages verdunkeln sollte. Regenfälle mit schweren Orkanböen hatten sie angekündigt. Und noch schlimmer. Vor einer schweren Sturmflut an der Nordseeküste wurde gewarnt. Bei diesen Gedanken überlief mich eine Gänsehaut. War es nicht genug, wenn sich die schweren Fluten an den Strand wälzten und gegen die Deiche schlugen, um hungrig an ihnen zu nagen? Nein, die vom Sturm aufgepeitschte See wollte voller Gier tiefe Wunden in den Deich schlagen und wie in einem siegreichen Kampf Land dahinter erobern. Und wehe dem, der dort sein Haus gebaut hatte.

Mich hatte es auch an die Küste gezogen, nachdem sämtliche Versuche gescheitert waren, mein Leben neu zu ordnen. Nicht in ein sturmflutgefährdetes Gebiet. Aber ich wünschte, die alten Eichen in meiner Straße würden diesen Sturm überleben und die Dächer der Häuser den Orkanböen trotzen.

Ich versuchte damals nach dem Unglück, mich mit Arbeit und Plänen abzulenken. Verschenkte Möbel, um mir das Haus neu einzurichten, bis ich enttäuscht einsehen musste, hier an diesem Ort würde ich nie glücklich werden. Den Entschluss, von hier wegzuziehen, bereute ich bisher nicht. Ich holte meine Hände aus den Manteltaschen, die ich wie nach Hilfe suchend tief in ihnen vergraben hatte. Holte mich damit aus den dunklen Erinnerungen und setzte meinen Weg fort. Der Gedanke, dass ich diesen Ausflug jederzeit abbrechen konnte, ließ mich zur Ruhe kommen. Mir ging es gut, das musste Trost sein. Hilfreich waren auch die Gedanken an meinen Mann. Wir hatten uns einmal sehr geliebt. Jeder auf seine Art. Er ließ nichts aus, um mich mit Aufmerksamkeiten zu überschütten und mich zu umsorgen. Aaron holte mir als Fallschirmjäger buchstäblich die Sterne vom Himmel, im Dienst trug er sie auf den Schulterklappen seiner Uniform. Ich war stolz auf ihn, denn er war bei seinen Soldaten ein geachteter Mann. Immer zuvorkommend, immer freundlich und obendrein war er ein beliebter Vorgesetzter, obwohl das beim Militär keine Selbstverständlichkeit ist. Dort herrscht absolute Disziplin und Strenge. Mein Mann blieb auch seinen Untergebenen gegenüber menschlich. Er vermischte Härte mit Respekt und Herzenswärme und kam bestens damit an. Aarons umwerfende Liebenswürdigkeit war es, die auch mich vom ersten Tag unseres Kennenlernens tief beeindruckt hatte. Diese guten Erinnerungen würden bleiben, auch wenn andere Ereignisse versuchten, sie aus meinem Herzen zu verdrängen.

Keine Menschenseele begegnete mir auf meiner Wanderung durch die Feldmark. Mir war es recht. Wie früher machte ich mit Finja unseren Rundgang, und als wir uns dem Parkplatz näherten, spürte ich deutlich, wie ein leicht aufkommender Wind zu kleinen Stößen ausholte und mich bald von hinten, bald von der Seite anfiel. Lebhafter wurden die Böen, als ich wenig später über den Friedhof ging. Der Weg führte mich über die weite Rasenfläche bis zur letzten Ruhestätte meines Mannes. Ein Stein erinnert an Aaron. Eine kleine graumelierte Platte aus Granit. Links über der eingeschnittenen Inschrift das Hoheitszeichen der Bundeswehr, auf der rechten Seite der „herabstürzende Adler“. Das Symbol der Fallschirmjäger. Still blieb ich eine Weile am Grab stehen. Ohne Gedanken an das Gestern. Ohne Frage nach dem Sinn des Lebens. Kein Vorwurf bohrte in meiner Seele. Kein quälendes Warum stahl sich aus meinem Mund. Es machte sich kein Aufbegehren über seinen allzu frühen Tod in meiner Seele breit, nur den ziehenden Schmerz in meinem Herzen spürte ich noch immer und die Trauer um unsere verlorene Zeit. Ein heftiger Windstoß holte mich aus meiner Stille. Aufwirbelnd zog eine Böe das welke, braune Laub in die Lüfte, als wollte sie mich tröstend daran erinnern, wie gerne Aaron dort oben in den Höhen schwebte.

Der Himmel bezog sich auf der Heimfahrt mehr und mehr. Vor mir in nördlicher Richtung stand eine bedrohlich dunkle Wolkenwand. „Sollten die Wetterfrösche wirklich recht behalten?“, fragte ich mich. Alles deutete daraufhin. Ein wohliges Gefühl machte sich in mir breit. Ich freute mich auf mein Zuhause.

Wunschzettel

Meine Kindheitsjahre waren still. Zu still. Zu leise. Wenn ich meine Kinderjahre mit wenigen Worten zusammenfasse, kann ich nur sagen, sie waren trostlos. Zu meiner Mutter hatte ich nie ein herzliches Verhältnis, denn es fehlte diese innige Liebe. Die Wärme, die eine Mutter normalerweise zu ihrem Kind empfindet. Damals konnte ich dieses Verhalten noch nicht in Worte kleiden. Aber sie war meine Mutter und sie gab mir ein Zuhause. Dass sich meine Eltern einen Sohn gewünscht hatten, war kein Geheimnis. Mein Vater, der gestrenge Herr Oberstudienrat, machte keinen Hehl daraus. Vielleicht brachte er mit seiner Gleichgültigkeit mir gegenüber den Ärger auf sich selbst zum Ausdruck, weil er sich als Rechenkünstler bei der Zeugung seines einzigen Kindes verrechnet hatte. Immerhin müssen sich meine Eltern besondere Gedanken um meinen Namen gemacht haben. Mona. Ein seltener, ausgefallener Name, der mir gefällt. Auch heute noch. In den Parallelklassen und in der ganzen Schule gab es kein Mädchen, das so hieß wie ich. Ein scheues Mona-Lisa-Lächeln passte allerdings nicht in mein Gesicht, mit den etwas zu voll geratenen Lippen, außerdem lachte ich entweder laut und schallend oder überhaupt nicht. „Was hat das Mädchen für ein ansteckendes Lachen“, hatte Ursulas Mutter einmal gesagt. Ursula war meine Freundin. Sie ist es noch heute. Ursulas Mutter hatte übermütig mitgelacht, als wir ausgelassen in einem Badesee tobten und uns gegenseitig nassspritzten. Wann hätte ich auch sonst lachen sollen? Zu Hause? Der einzige Trost für mich waren die Bemerkungen meiner Freundinnen. Sie motzten manchmal über ihre Eltern, die dieses oder jenes nicht erlaubten und sie für manches ausschimpften. An Verbote kann ich mich wirklich nicht entsinnen, es gab also keinen Grund, mich zu beschweren, auch nicht über mein Taschengeld. Aber die Atmosphäre bei uns empfand ich als kalt und herzlos. Ich erinnere mich an kein fröhliches „Hallo, da bin ich“, wenn der Vater nach Hause kam oder die Mutter vom Einkauf zurückkehrte. Ich entsinne mich auch nicht an die besorgte Frage „Wie geht es Dir?“ Vielleicht wäre es mir nicht einmal aufgefallen, wenn ich mich nicht so häufig bei einer meiner Schulfreundinnen aufgehalten hätte.

Anfangs blickte ich erstaunt und fragend auf das Familienleben der anderen, wenn sie sich herzlich umarmten und Küsschen austauschten. Später beobachtete ich deren Verhalten eher mit gemischten Gefühlen. Wenn ich das liebevolle Lächeln der Eltern bemerkte, dass sie ihren Mädchen schenkten, empfand ich in mir nichts als Leere. Und doch fühlte ich mich dort wohler als daheim. Schwierigkeiten in der Schule hatte ich nicht. Das Lernen fiel mir leicht, so fand bei uns zu Hause diesbezüglich kein unnötiges Gespräch statt und aufgrund meiner guten Schulleistungen daher auch kein zusätzlicher Austausch zwischen Lehrerschaft und Eltern. In unserem Familienleben war einfach nichts los. Streitigkeiten zwischen Vater und Mutter hätten bei mir noch eine positive Wirkung ausgelöst, denke ich heute. Kein Streit, keine Liebe, kein Lachen. Die Eltern führten eine Ehe, wie ich sie mir so vor etwa hundertfünfzig Jahren hätte vorstellen können. Zu einer Zeit, in der man sich seiner Gefühle schämte. Bei uns hätte es tatsächlich noch gepasst, dass ich meine Eltern mit Frau Mutter und mit Herr Vater hätte ansprechen müssen. Musste ich nicht. Ich brauchte gar nichts zu sagen. Und in meinen Sätzen kamen die Anreden Vater und Mutter, geschweige denn Papa oder Mama, selten vor. Vati und Mutti nannte meine Freundin Ursula ihre Eltern. Nur wenn es sich nicht vermeiden ließ, etwas zu sagen, sprach ich die Mutter an. Durch dieses häusliche Klima, das bei uns herrschte, war ich immer bemüht, mich kurzzufassen. Kurz und ruppig. Wie ich leider auch heute noch reagieren kann, ohne dass es mir bewusst ist. Besonders meinem Vater begegnete ich so. Wahrscheinlich war ich Luft für ihn, denn er störte sich nicht daran. Mit Luft redet man nicht. Luft regt und bewegt sich. Ich bewegte mich am liebsten, wenn ich die elterliche Wohnung verlassen konnte. In meinem Zimmer mochte ich es, wenn sich bei geöffnetem Fenster der Store bewegte. Nicht wild flatternd wie Fahnen bei starkem Wind an der Fahnenstange. Nein. Sanft musste sich das zarte, duftige Gewebe leicht bewegen und eine anheimelnde Atmosphäre verbreiten.

„Ich muss mir für die Schule ein Buch besorgen“, sagte ich. Ohne Fragen nach weiteren Erklärungen bekam ich das Geld dafür. Ein anderes Mal sagte ich: „Ursulas Eltern machen eine Tagestour und möchten mich gerne mitnehmen.“ Ohne Wenn und Aber gab mir die Mutter Geld für diesen Ausflug, obwohl ich nicht einmal darum gebeten hatte. Großzügig legte sie noch einen Schein für einen neuen Badeanzug dazu, den ich mir selbst aussuchen und kaufen durfte. Zu Hause sah sie sich das gute neue Stück kommentarlos an, nickte kurz, verließ mein Zimmer, kam aber gleich darauf zurück und legte mir eine neue Bluse auf das Bett. Ich entsinne mich sogar daran, dass sie diese ein wenig dekorativ ausbreitete, indem sie an Schulterteilen und Ärmeln zog und zupfte. Seltsamerweise traf sie immer genau meinen Geschmack und im Normalfall wäre ich ihr am liebsten jubelnd um den Hals gefallen. Aber ich tat es nicht. Nur die Worte „wie schön“ kamen mit Mühe über meine Lippen, obwohl ich mich wahnsinnig über das neue Kleidungsstück freute. Jede Freude hielt ich zurück, jeden aufkommenden Verdruss, auch meine Tränen und jede Enttäuschung. Immer schön beherrscht sein, so wie es mir meine Mutter vorlebte. Heute kann ich dieses stets disziplinierte Verhalten keinesfalls als schön bezeichnen. Dass ich später den Drang verspürte, mich von diesem gefühlsarmen Verhalten zu lösen, verdanke ich meinem starken Willen und meiner Eigeninitiative. O ja, ich hatte schon damals, was meine Zukunft betraf, genaue Vorstellungen. Ich malte mir in Gedanken ein genaues Bild, wie mein Erwachsenenleben auszusehen hatte. Was ich anpacke, will ich gerne und verantwortungsbewusst erledigen, nahm ich mir vor. Aber vor allem wollte ich alles anders machen als meine Eltern. Das war mein Vorsatz. Ich wäre untergegangen, wenn ich diese Willensstärke nicht gehabt hätte. Oder hätte ich vielleicht Hilfe von meinem Vater bekommen, wenn ich zum Beispiel Schwierigkeiten in Mathe, Physik oder Chemie gehabt hätte? Meine Mutter muss für meinen Vater eine Versagerin gewesen sein, die nicht einmal fähig war, ihm einen Sohn zu gebären. Er ließ sie täglich seine Verbitterung darüber spüren. Um ihr enttäuschtes Herz zu entlasten, ließ sie wahrscheinlich einen Teil der Kälte zu mir herüberströmen. Trotzdem blieb sie bei ihm. Aus Bequemlichkeit? Ich habe es nie erfahren. Später habe ich oft darüber nachdenken müssen, wie sie ein so trostloses Nebeneinander ertragen konnte. Finanziell hatte sie allerdings keine Sorgen. Sie hetzte nicht wie andere Frauen vom Arbeitsplatz zum Kindergarten oder zur Schule, um mich von dort abzuholen. Sie eilte auch nicht genervt in die Geschäfte, um auf die Schnelle die wichtigsten Besorgungen zu erledigen, damit sie ein nahrhaftes Essen auf den Tisch stellen konnte, um dann voller Unruhe nach Hause zu jagen. Den Beruf als Hutmacherin hatte sie schon während ihrer Schwangerschaft mit mir aufgegeben. Sie erledigte den Haushalt vorbildlich, sie gab eine gute Köchin ab, obwohl sie es wohl kaum erfahren hat, denn der Vater hätte sich lieber die Zunge abgebissen, als nur ein Sterbenswörtchen des Lobes darüber zu verlieren. In ihrer freien Zeit bummelte sie gern in den Geschäftsstraßen, besorgte sich Lesestoff aus der Bibliothek und baute sich wahrscheinlich beim Lesen der vielen Bücher ihr eigenes Weltbild zusammen. Sie kleidete sich gut, aber nie hatte ich das Gefühl, dass sie das Geld, das bei dem Einkommen meines Vaters keine Rolle spielte, mit vollen Händen ausgab. Mit heimlichen Blicken beobachtete ich sie, wenn sie sich für einen Nachmittagsspaziergang fertig machte. Prüfend drehte sie sich vor dem großen Spiegel, betonte mit dem Lippenstift ihre Lippen, ein Lächeln, das sie ihrem Spiegelbild schenkte, bemerkte ich allerdings nie. Nachdem sie sich noch ihre Lederhandschuhe übergestreift und sich kurz vergewissert hatte, ob ich über meine Hausaufgaben gebeugt am Schreibtisch saß, griff sie zu ihrer Handtasche und nach ihrem Schlüsselbund und zog mit einem kurzen „Tschüs“ die Wohnungstür hinter sich zu. Ich war ein ruhiges Mädchen, das sich der Verantwortung für sich selbst bewusst war. Und brav wie ich war, stellte ich mich dieser Herausforderung, denn meine Mutter gab mir schon in meinem elften oder zwölften Lebensjahr das Gefühl, ich wäre eine fertige Persönlichkeit. Mein Ehrgeiz wuchs dadurch ins Unermessliche. Diszipliniert lernte ich für die Schule. Trotzdem entwickelte sich schon als Heranwachsende ein befremdliches Empfinden in mir, für das ich keine Worte fand. Heute habe ich den richtigen Ausdruck für dieses seltsame Gefühl von damals gefunden. In mir brodelte ein Vulkan.

Entschlossen, selbstbewusst und ehrgeizig ging ich in die Prüfung und bestand meinen Realschulabschluss mit den allerbesten Noten. Feste Wurzeln sind mir also in meinem Elternhaus gewachsen und dazu noch riesengroße Flügel, die mich so schnell wie irgend möglich aus dem Elternhaus tragen sollten. Deshalb wollte ich auf kein Gymnasium überwechseln, ein Studium kam für mich nicht in Frage. Mit dem Ziel, so schnell wie möglich auf eigenen Füßen zu stehen, entschied ich mich für den sofortigen Beginn einer Berufsausbildung. Ich wollte in die Krankenpflege gehen. Da ich für diese Ausbildung aber noch zu jung war, musste ich ein Jahr auf den Ausbildungsplatz in der Krankenpflegeschule warten und überbrückte diese Zeit mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr in einer Einrichtung für behinderte Kinder. So hatte ich es mir in den Kopf gesetzt. So war mein Plan. Dass feurige Blicke, ein fröhliches, übermütiges Lachen und schmeichelnde Worte mein Leben total umkrempeln sollten, war nicht geplant. Statt in lauen Nächten nach heißen Sommertagen einen kühlen Kopf zu bewahren, schenkte ich meiner ersten großen Liebe mein ganzes Vertrauen. Eine feste Beziehung entwickelte sich nicht daraus. Noch bevor ich ihm sagen konnte, dass wir ein Kind erwarteten, erkannte ich, wie oberflächlich und leichtfertig der Luftikus war. Wie demütigend war der Augenblick, als ich nach dem Schock beim Frauenarzt zu ihm ging und er sich nur widerwillig aus den Armen einer anderen löste, um mir zu sagen, dass seine angeblich tiefen Gefühle zu mir nicht von großer Bedeutung waren. „Es war schön mit dir, wir können uns ja auch hin und wieder mal treffen“ war das Letzte, was ich noch hörte, als ich ihm schon den Rücken zugedreht hatte. Bitter enttäuscht, ohne ihm etwas von meiner Schwangerschaft zu sagen, stand ich dann auf der Straße und drei Stunden später todunglücklich und total verängstigt vor meiner Mutter, weil ich nicht wusste, wie sie reagieren würde. Zu wem hätte ich denn sonst gehen sollen? Wen sonst fragen, wie es weitergehen sollte? Noch blutjung, ohne Berufsausbildung. Wem sollte ich überhaupt vertrauen? Meine Mutter reagierte ganz anders, als ich erwartet hatte. Sie hörte zu. Es kamen weder Vorwürfe noch Beschimpfungen, dafür die vernünftigsten Vorschläge überhaupt. Durch sie erhielt ich die beruhigende Gewissheit, dass ich mein Vorhaben nicht zu ändern brauchte. Das Freiwillige Soziale Jahr sollte ich wie geplant weiterhin durchziehen, anschließend auch auf die Krankenpflegeschule gehen und zwischendurch mein Kind gebären, vorausgesetzt, es würden sich keine gesundheitlichen Probleme einstellen. Sie rechnete die Zeit vor der Entbindung und die Zeit danach aus. Demnach würde zu meiner Erleichterung zeitlich alles bestens passen, und weil sie das Baby rund um die Uhr versorgen wollte, brauchte ich meine Ausbildung weder aufzugeben noch zu verschieben. Meine Mutter! Mit Sicherheit hätte ich gestaunt, wenn ich nicht in solch einer Weltuntergangsstimmung und etwas reifer gewesen wäre. Bald konnte ich wieder klarer denken. Doch was ich dachte, sah nicht rosig aus. „In dieses kalte Nest soll ich mein Baby legen?“, fragte ich mich. „Ich? Wo ich doch seit Ewigkeiten den stillen Wunsch in mir trug, mein Elternhaus so schnell wie möglich zu verlassen? Und nun soll ich mein Kind in die Obhut meiner Eltern geben?“ Ich war nicht auf den Kopf gefallen. Schließlich lebte ich in einer Großstadt, und da gab es genügend Möglichkeiten, nach passender Hilfe zu suchen. Mir wurde schummrig, als ich mich schlau machte. Babyklappe, Heim, Pflegefamilie, Adoption. Nein! Da war ein stilles Großelternhaus schon die beste Lösung, entschied ich. Und ich war schließlich auch noch da. So etwas wie Vertrauen entwickelte sich zu meiner Mutter, denn es kam von ihr nicht die leiseste Andeutung von einem Schwangerschaftsabbruch, der für mich ohnehin nie in Frage gekommen wäre. Ohne besonders religiös zu sein, zeigten mir die wenigen Wochen in dem Kinderheim, dass jedes von Gott gewollte Wesen ein Recht auf Leben hat. Leider machte meine Mutter nicht den geringsten Versuch, mich über meinen Liebeskummer hinwegzutrösten, doch wahrscheinlich wäre er so oder so fehlgeschlagen. Auch wenn mit dem Baby eine große Verantwortung auf mich zukam, die Arbeit mit den geistig behinderten Kindern bereitete mir viel Freude und sorgte für reichlich Ablenkung. Und da sich dank meiner Mutter mein Problem in Grenzen hielt, verblasste langsam die Enttäuschung über die erste Liebe, die nur einseitig gewesen war. Nun hatten meine Mutter und ich etwas Gemeinsames: ein gemeinsames Ziel, ähnliche Wünsche, Gespräche.

Und mein Vater? Er sah mich an, als würde er mich zum ersten Mal bewusst wahrnehmen. Hatte mein Vater eigentlich je begriffen, dass er eine schöne Tochter hatte? Gut gewachsen und sehr hübsch, so wie es mir häufig gesagt wurde? Selbstsicher war ich mir dessen bewusst. Nicht dass ich mir darauf etwas einbildete, aber ich kam nicht umhin, darüber nachzudenken, ob er sich wunderte, eine Tochter zu haben, die fähig war, einen Mann zu verwirren. Ob er wohl erstaunt darüber gewesen war, weil sich ein fremder Mann für mich interessiert hatte? Doch am Tag meiner Beichte war mir wichtig, dass ich zu meiner tiefen Enttäuschung und Ernüchterung nicht auch noch mit Vorwürfen überschüttet wurde. Wurde ich nicht. Auch nicht von meinem Vater. Ich brauchte in meiner Misere Beistand. Ich bekam Beistand. Weit mehr. Ach, ich erhielt von meinen Eltern tausendmal mehr, als ich erhofft hatte. Trotzdem war da etwas, was ich sehr vermisste. Eine Umarmung vielleicht? Ein wenig Zärtlichkeit? Wenigstens ein warmer Händedruck?

Die Gedanken meines Vaters erfuhr ich nie. Er hielt sich sehr zurück. Mein Eindruck war, dass sich meine Mutter diesbezüglich durch nichts beeinflussen ließ. Wenn dann wirklich seinerseits Einwände ausgesprochen wurden, so bekam ich nichts davon mit. Ruhig war es noch immer bei uns im Haus, aber es war durch die besorgten Fragen nach meinem Wohlbefinden und das Interesse an meinem Tagesablauf nicht mehr die belastende Stille von früher. Ich war jetzt jemand. Auch für meinen Vater. Ein kleines heranwachsendes Etwas in meinem Bauch sorgte schon jetzt für ein zaghaftes Miteinander. Ich schrieb in hoffnungsvoller Stimmung in meiner Fantasie einen geheimen Wunschzettel mit meinen Wünschen. War es verwunderlich, dass ich schon von Zeiten träumte, in denen ein Kinderlachen auch ein Lächeln in die Gesichter der Eltern zaubern und für gemeinsamen Spaß sorgen würde?

Alles war gut durchdacht. Mutter traf die Vorbereitungen für den neuen Erdenbürger, dem es an nichts fehlen sollte. Sie räumte ein Zimmer aus, rückte Möbel um und stellte damit die ganze Wohnung auf den Kopf. Entsorgte, was nicht mehr ihrem Geschmack entsprach, und richtete ein Kinderzimmer mit Wickeltisch, Wiege, Kommode und Regalen ein. Die lustige Kindertapete und den zarten Hauch der neuen Vorhänge nicht zu vergessen. Manches Mal hätte man denken können, dass nicht ich das Baby bekam, sondern sie. Den Verdacht, sie würde sich nur des Kindes wegen um mein Wohlergehen kümmern, konnte ich darum nicht ausschließen. Diese kurzen Verdachtsmomente fand ich natürlich unsinnig und hielt mich für übergeschnappt und undankbar, außerdem war ich zu jung, um ständig darüber nachzudenken. Mich zog meine Arbeit in den Bann, so grübelte ich nicht darüber nach, dass diese Vorbereitungen im Normalfall meine Aufgabe gewesen wären. So war ich meiner Mutter diesbezüglich einfach nur verbunden.

Bei ihrem Bestreben nach neuen Ideen, Veränderungen und Verschönerungen brannte die Frage auf meiner Zunge, warum sie kein zweites Kind bekommen hatte. Ich fragte nicht. Dazu gehört eine besondere Vertrautheit und so weit waren wir noch nicht. Noch lange nicht.

Misstrauisch aufgrund meiner schlechten Erfahrung, glaube ich, war ich nicht, denn es war mir auch schon damals klar, dass nicht jeder so unberechenbar und leichtsinnig sein musste wie meine erste Liebe und auch nicht so reserviert wie mein Vater. In der Behinderteneinrichtung hielt ich Augen und Ohren offen. Manchmal auch den Mund. Nicht um zu reden, sondern vor Entsetzen und Verständnislosigkeit. In der Gegenwart vom Pflegepersonal gaben sich manche Angehörige der hilflosen Geschöpfe besorgt und einfühlsam, aber wehe, wenn sie sich unbeobachtet fühlten. Dann zeigten sie ein anderes Gesicht, sodass ich mich nur darüber freuen konnte, wenn sie ihre eigens für sich bemessene Besuchszeit beendeten. Meine Eltern fand ich lieblos. Lieblos sein und nebenher noch verlogen ist eine andere Sache. Mir wurde nie etwas vorgegaukelt. Ich wurde nie belogen. Und bei der ersten Schwierigkeit standen sie ohne Zögern zu mir. Durch diese Beobachtungen entwickelte ich früh das Gespür für ein gesundes Misstrauen. Überhaupt bekamen die Jahre meiner Kindheit durch diese Feststellungen ein anderes Gesicht. Ich fühlte mich nicht geliebt, ich wurde aber nicht schlecht behandelt, nicht misshandelt, nicht weggegeben, mir wurde nichts geboten, aber nichts verboten, ich wurde nicht geachtet, doch keinesfalls verachtet. Diese Erkenntnisse ließen mich nun gerne nach Hause kommen. Blieb mein Vater auch weiterhin zurückhaltend, so beobachtete ich mit einem gewissen Wohlwollen seine tanzenden Augen, die sich interessiert von meiner Mutter zu mir bewegten, wenn er von seinem Kreuzworträtsel oder dem Buch, das er in den Händen hielt, aufsah.

Aufgrund meines stabilen Gesundheitszustandes war die Zeit der Schwangerschaft mit keinerlei Problemen belastet – abgesehen von meiner Enttäuschung. Wenn ich mir anfangs auch noch eine Begegnung mit dem Vater des Kindes vorgestellt hatte, so ließ ich ihn bald in meinen Gedanken ganz ohne Kommentar und voller Stolz abblitzen. Meine goldblonde Mähne, das Auffälligste an mir, band ich aus beruflichen Gründen zum Pferdeschwanz zusammen, so war die Gefahr eines Erkennens aus der Entfernung unwahrscheinlicher, hatte ich mir gedacht. Diese Gedanken waren nicht nötig. Ich sah ihn nie wieder.

Pünktlich kam der kleine Martin auf die Welt.

So legte mir der kleine Winzling mit seiner kräftigen Lunge keine Steine in den Weg. Planmäßig, wie von einer gütigen Hand gesteuert, begann ich nach achtwöchiger intensiver Babypflege meine Ausbildung in der Krankenpflegeschule. Allein der Überredungskunst meiner Mutter war es zu verdanken, dass ich meine Planung nicht über Bord warf. Bei der Bewerbung, ein Jahr zuvor, hatte ich mir bewusst diese Schule ausgesucht, um vom Elternhaus loszukommen, denn der Krankenpflegeschule war gleich ein Schwesternwohnheim angeschlossen. Aber leider konnte ich mein Baby nun nicht mehr jeden Tag sehen im Gegensatz zu meiner Mutter. Zu diesem Zeitpunkt bemerkte ich, dass meine Mutter für alles einen sehr klaren Blick und einen eisernen Willen besaß, der mich tief beeindruckte.

„Für dich wird es nur ein Vorteil sein. Du kannst dich dort voll auf deine Arbeit und auf den Lehrplan konzentrieren. Und denke daran. Du bist noch so jung. Du möchtest dich mit deinen Mitschülerinnen zusammen amüsieren, möchtest in deiner Freizeit auch mal tanzen oder mal ins Kino gehen. An freien Wochenenden bist du dann zu Hause und genießt die Stunden mit Martin. Du fühlst dich auch zu jeder Zeit frei und nicht unter Druck gesetzt und du kannst nur die schönen Dinge mit ihm genießen. Anstrengende Nächte, die bei einem Baby und bei einem Kleinkind nicht ausbleiben, musst du doch nicht unbedingt erleben. Wie willst du denn auch sonst dein Ziel erreichen, wenn du dich täglich, oft auch in der Nacht um den Kleinen kümmern müsstest.“ „Du hast ja recht“, konnte ich nur noch antworten und warf meine Bedenken über Bord.

Martin. Ja, so nannte ich den kleinen Mann. Die Namensgebung war das Einzige, weshalb es mit meiner Mutter zu einer Meinungsverschiedenheit kam. Sie hatte sich einen anderen Namen ausgedacht, aber ich setzte mich durch, und sie gab nach. Aber es stimmte. Zwischen Lehrbüchern, Prüfungen und Schichtwechsel würde sich kein Kind aufgehoben fühlen, und unter diesen belastenden Umständen brauchte ich mein Kind zum Glück nicht aufzuziehen. Gleichmäßiger Rhythmus in vertrauter Umgebung vermittelte Sicherheit. Das war wichtig für ein Baby. Ich war meiner Mutter dankbar für ihr großes Verständnis. Auch meinem Vater. Denn er musste mit allem, was Mutter wollte, einverstanden gewesen sein. Von ganzem Herzen war ich ihr wirklich dankbar. Wer hat schon so eine aufopfernde Mutter. Zu einer Umarmung konnte ich mich trotzdem nicht durchringen.

Nun sah ich mein Baby nur in meiner Freizeit. Immerhin.

Es lief alles wie am Schnürchen. Mein kleiner Martin war bald kein Baby mehr, sondern ein munteres, allerliebstes kleines Kerlchen, das die ganze Familie auf Trab hielt. Ja, auch meinen Vater. Bei uns war Leben im Haus, still war es nur noch, wenn der Kleine schlief. Ohne große Ereignisse verlief mein weiteres Leben. Ohne große Ereignisse? Na, ich weiß nicht. Mir gab es einen gewaltigen Stich ins Herz, als ich erleben musste, dass Martin meine Mutter „Mama“ nannte. Es machte mich stutzig. In mir war nichts als Abwehr und Argwohn. Und weil es meiner Mutter außerdem so auffallend gut gefiel, fand ich diese Anrede aus dem Mund des Kleinen weder süß noch drollig.

„Ach, Mona, nun sei doch nicht kindisch“, versuchte mich meine Mutter zu beruhigen. „Wie soll ich dem Kind beibringen, dass ich nicht die Mama bin. Es hat sich doch alles von alleine so ergeben, verstehst du? Auf den Spielplätzen, in den Geschäften, die anderen Mütter in den Parkanlagen, bei den Spaziergängen. Alle halten mich für die Mama. Und ich habe wirklich keine Lust, jedem Hans und Franz große Erklärungen abzugeben, warum ich dein Kind bei mir habe.“

Ich hatte keine Antwort parat und schluckte, außerdem konnte ich mir diese Situationen nur allzu gut vorstellen.

„Irgendwann werden wir Martin schon begreifbar machen, warum er bei mir ist. Glaube mir, er wird es dann auch verstehen. Jetzt ist er doch noch so klein und wir können ihm doch noch gar nichts erklären. Es schadet ihm doch nicht.“

Meine weiteren Widersprüche nahm sie kaum zur Kenntnis.

„Hast du eine Idee, wie wir es ihm sagen wollen?“ Mit dieser Frage nahm sie mir meine Skepsis. Es kam zu keinem Streit. Freundlich und überzeugend, wie es ihre Art war, kam sie mit dem Argument: „Nun hat unser kleiner Martin eben zwei Mamas. Lass ihn doch. Verstehen wird er so oder so noch nichts. Was ist denn daran auch so schlimm?“

Sollte ich meiner Empörung Luft machen? Ich hätte es mir leisten können, denn sie liebte mein Kind über alles, und sie hätte ihn für nichts wieder hergegeben. Doch aus Angst, Martin würde mit der Empfindsamkeit eines Kindes etwas von unserem Konflikt spüren, machte ich keinen Aufstand.

Außerdem beschwichtigte mich die Aussage „unser kleiner Martin“. „Unser Martin“ hatte sie besonders lieb betont.

Selbst Ursula, die beste Freundin aus alten Zeiten, die mir zur engsten Vertrauten geworden war, nahm mich mit ihrer unkomplizierten Art ins Gebet. „Mensch Mona. In welchem Jahrhundert lebst du? Irgendwann wird dich der Junge mit Vornamen anreden, vielleicht wird es dir sogar gefallen. Ich meine, später vielleicht. Ich würde es an deiner Stelle nicht so dramatisch sehen.“

„Sprichst du deinen Vater etwa mit Vornamen an? Ich habe es bisher noch nicht gehört“, erwiderte ich ärgerlich.

„Nein, tue ich nicht. Aber ich kenne einige, die es tun. Sieh es doch ganz locker. Lass es einfach laufen.“

„Einfach laufen lassen. Du hast gut reden!“

„Wer nimmt dir überhaupt ab, dass du schon ein Kind hast, Mona?“

„Wer sagt denn so etwas!?“, fragte ich ziemlich unwirsch.

„Meine Eltern.“

„Ach ja!?“ Ich schürzte die Lippen. So wie ich es immer tat, wenn ich schmollte oder nachdenken musste.

„Mona, das ist ein Kompliment. Du siehst noch aus wie ein Küken, meint mein Vater. Du weißt, wie sehr er dich mag.Und sei doch mal ehrlich, du weißt es doch selbst.“

Abwartend sah sie mich an.

„Mir scheint, wir kommen langsam vom Thema ab! Wir wollen nicht über mein Aussehen reden, sondern darüber, wie die Anrede sein sollte! Eine Anrede verschafft Respekt.“

„Hat Respekt vielleicht auch etwas mit Erziehung zu tun?“

„Erziehung! Wenn ich das schon höre! Kinder werden gelenkt und gefördert“, regte ich mich auf.

„Ja, ja. Du hast ja recht.“

Wie unreif sie noch ist, dachte ich enttäuscht und wusste im nächsten Augenblick, dass mein plötzlicher Sinneswandel diese dummen Gedanken Lügen strafte, denn Ursula hatte mich mit ihrer Meinung doch verunsichert. Am Schluss stimmte ich ihr zu. Wohl war mir allerdings nicht. Nicht bei den Gedanken an meine Mutter. Mich tröstete nur der Gedanke, dass Martin liebevoll umsorgt wurde. Für meinen kleinen, bezaubernden Jungen war ich Mama-Mona. Auch gut. Was mich wieder misstrauisch machte, war dann, dass meine Mutter immer häufiger die Anrede verdrehte und ein Mona-Mama daraus machte.

Und wie ich es schon geahnt hatte, später ließ sie die wichtige Anrede Mama einfach weg. Der Kleine plapperte ihr natürlich nach. Dass andere Frauen meine Mutter für seine Mama hielten, bezweifelte ich nicht. Ich blickte meine Mutter neidisch an. Wie viel Glück sie in ihrem „Mutterglück“ ausstrahlte. Sie muss für mich so etwas wie Dankbarkeit empfunden haben, denn sie hatte durch mich einen Sohn bekommen. Wahrscheinlich hatte sie jetzt das Familienleben, wie sie es sich viele Jahre insgeheim gewünscht hatte, und mir waren die Hände gebunden, um daran etwas zu verändern. Jetzt hätte ich einen Vater für Gespräche gebraucht, stattdessen fragte ich mich, ob ihm die Veränderung seiner Frau überhaupt aufgefallen war. Immerhin kam es doch durch Martin zu normalen Gesprächen. Zu einem ganz normalen Familienalltag. Es keimte sogar der Gedanke in mir auf, ob ich als Kind vielleicht alles verdreht gesehen hatte. Die Mutter war ohne Zweifel die Dominierende und ich hatte es bisher nicht bemerkt. Ob er sich deshalb von ihr zurückgezogen hatte? Aber jetzt schenkte sie Martin Sicherheit und ein gutes Familienleben und der Vater mischte mit. Es war alles genau so, wie ich es mir als Kind gewünscht hatte. Wenn damals in meinem Innersten überhaupt schon eine genaue Vorstellung von einem normalen Familienleben vorhanden gewesen war.

Gemeinsames Ziel

Ich fühlte mich gut, richtig gut. Die drei Teile meines Staatsexamens in der Krankenpflege hatte ich bestanden. Damit durfte ich mich endlich examinierte Krankenschwester nennen. Vom Krankenhaus wurde ich übernommen und hatte also gleich eine feste Stelle. Ich zog aus dem Schwesternwohnheim um in eine kleine Wohnung, die ich ganz in der Nähe vom Krankenhaus gefunden hatte. Eigentlich meine Mutter. Sie hatte frühzeitig auf eine Anzeige reagiert und sich mein zukünftiges Zuhause schon angesehen, bevor sie mir etwas von der Wohnung erzählte. Vor vollendete Tatsache gestellt, brauchte ich nur noch den Mietvertrag zu unterschreiben. Selbstverständlich war ich begeistert. Wer träumte in meinem Alter nicht von einer eigenen Bude. Ich doch besonders. Ich hatte mir den Gedanken aber wegen Martin völlig aus dem Kopf geschlagen, abgesehen auch von den großen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben hätten. Außerdem war es in der damaligen Zeit schwer, überhaupt an eine Wohnung zu kommen. Alleine schon aus diesem Grund wäre es trotz meiner miesen Finanzlage dumm gewesen, so einen Glückstreffer abzulehnen.

„Ich weiß, dass du dir jetzt Gedanken machst, wie du das alles schaffen sollst. Du bekommst selbstverständlich ein kleines Startkapital von uns. Damit kannst du dir gleich dein Domizil gemütlich einrichten und mit Sicherheit wird auch noch etwas davon übrig bleiben.“

Ich sah sie vollkommen überrascht an.

„Übrigens ist es sowieso dein Geld. Wir haben es für dich gespart.“

„Oh“, konnte ich nur sagen.

„Ja, wir haben schon immer monatlich etwas für dich zurückgelegt, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir es dir geben. Nach deiner Berufsausbildung, so wie wir es uns vorgenommen hatten.“

Was gab es denn da noch zu überlegen. Ich hatte auch keinerlei Hemmungen, Geld von den Eltern anzunehmen, so unterschrieb ich voller Freude den Mietvertrag. Es war unumstritten, mein neues Reich gefiel mir auf Anhieb, obwohl es für Mutter mit Kind nicht gerade bestens geeignet war. Es störte mich nicht. Dass sich meine Mutter auch weiterhin um ihren kleinen Liebling kümmern wollte, gab sie mir deutlich zu verstehen. Nach einer anderen Möglichkeit suchte ich deshalb nicht. Warum auch. Sie liebte Martin, Martin hing mit inniger Liebe an der Oma, die er Mama nannte, ich liebte meinen Jungen und freute mich, wenn ich ihn an mein Herz drücken konnte, aber ich liebte auch meinen Beruf, der mich ausfüllte. So viel Liebe in einer kleinen Familie.

Doch manches Mal umhüllte mich in diesem Glück ein Hauch von Kälte, obwohl ich von meinen Eltern nie ein liebloses Wort oder eine abfällige Bemerkung hörte. Trotzdem. Ich fühlte mich in den Schatten geschoben und meine Empfindungen ließen sich durch nichts bezwingen. Angeeignete psychologische Erkenntnisse sagten mir der Einfachheit halber, Schuld alleine war die Leere in meiner Kindheit. So führten unterschiedliche Kraftproben zwischen Herz und Verstand zu keiner Veränderung, aber zu einem erwähnenswerten Resultat, das mich mit Selbstachtung erfüllte. Meinem Sohn konnte ich durch meine Zurückhaltung die Geborgenheit in einem liebevollen Großelternhaus erhalten. Diese befreienden Gedanken im Alltag schlugen in der Freizeit leider in gegenteilige Impulse um. Immer dann, wenn Martin sich an meine Mutter kuschelte. „Oma-Mama“ versuchte ich ihn im Spiel unauffällig zu belehren, weil ich meine Mutter aber nicht Mama nennen wollte, machte ich bald „Oma-Mutter“ daraus. Lachend nahm der Kleine diese Anrede auf, plapperte sie nach und vergaß sie wieder. Weil ich diesbezüglich keine Unterstützung bei meiner Mutter fand, ließ ich es nach den ersten kläglichen Bemühungen sein. Sie saß am längeren Hebel. Meine Mutter war ohne Zweifel die Bezugsperson für Martin, und wäre sie mir liebevoll gesonnen gewesen, hätte sie mich ohne Worte verstanden. Sie verstand mich aber nicht. Oder sie wollte mich nicht verstehen, sagte mir mein Instinkt. Erinnerungen holten mich ein, dazu quälten mich Selbstvorwürfe, nicht einmal fähig zu sein, die kleinste Familie zwischen Mutter und Sohn zusammenzuschmieden. Tapfer überstand ich diese schmerzlichen Phasen mit der Feststellung, dass es nicht anders ginge. Als Entschädigung ließ ich mir Überraschungen einfallen, womit ich Martin von seiner Oma weglocken konnte. Manches Mal gelang es mir, manchmal aber auch nicht. Ein stiller Kampf um die Gunst des Kindes hatte begonnen. Als ich es erkannte, unterließ ich solche Versuche. Martin sollte nicht zum Spielball Erwachsener werden.