Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Almadía Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Como una tardía ventisca invernal, los recuerdos se abalanzan sobre la mente de Francisco (Frankie) Goldberg, protagonista de esta historia, mientras viaja en tren de Nueva York a Boston, su ciudad natal. Obligado a regresar a Norteamérica como consecuencia de una feroz persecución política, la marcada distancia que ha construido respecto a su familia se desvanece súbitamente. Ahora va al encuentro de su madre, su hermana, un amor escolar interrumpido y, también, de las cicatrices que crecer en el noreste americano deja en un niño de padre ruso judío y madre guatemalteca católica. Conmovedora, divertida y perturbadora por igual, Monkey Boy despliega un entramado de temporalidades que hace patente la imposibilidad de un pasado inamovible, mientras pone de relieve las omisiones con las que construimos los relatos que contamos sobre nosotros mismos. En esta novela, Francisco Goldman ha escrito una brillante reflexión y una nítida radiografía sobre la identidad individual y colectiva de un país que, como muchos, es habitado por personas de múltiples orígenes geográficos y culturales. Pero, sobre todo, este libro es una celebración de la fortaleza femenina, sin la que sortear las infancias más turbulentas sería prácticamente imposible.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 605

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

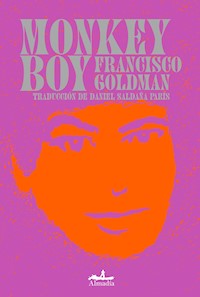

MONKEY BOY

FRANCISCO GOLDMAN

TRADUCCIÓN DE DANIEL SALDAÑA PARÍS

DERECHOS RESERVADOS

© 2022

Francisco Goldman

Bajo acuerdo con Grove Press, un sello de Grove

Atlantic, Inc., Nueva York, NY, EE. UU.

© 2022

Daniel Saldaña París, por la traducción

© 2022

Almadía Ediciones S.A.P.I. de C.V.

Avenida Patriotismo 165,

Colonia Escandón II Sección,

Alcaldía Miguel Hidalgo,

Ciudad de México,

C.P. 11800

RFC: AED140909BPA

www.almadiaeditorial.com

www.facebook.com/editorialalmadia

@Almadia_Edit

Edición digital: 2022

eISBN: 978-607-8851-13-3

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.

Hecho en México.

A Jovi y Azalea Panchita

A Binky Urban

Y en memoria de mi madre

“Vamos, tú, mono”, decía un arponero.

HERMAN MELVILLE, MOBY DICK

Y yo ahora quiero saber —dijo de pronto la mujer con una fuerza terrible—, quiero saber, en qué otro lugar de la tierra se podría encontrar un hombre como mi padre…

ISAAK BÁBEL, “EL PASO DEL ZBRUCH”, CABALLERÍA ROJA

Cuando alguien realiza un viaje, puede contar algo.

WALTER BENJAMIN, EL NARRADOR

ÍNDICE

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

JUEVES

Cinco días a la semana, y a veces también los sábados, mi padre solía levantarse a las cinco cuarenta y cinco de la mañana para ir a trabajar a la Potashnik Tooth Corporation en una zona industrial de Cambridge, a una media hora en coche desde nuestro pueblo si sabías cómo sortear el tráfico. Al moverme por este departamento a la misma hora, previa al amanecer, tantos años después, mientras hago la maleta apresuradamente para viajar a Boston, recuerdo cómo sus movimientos por la casa me despertaban siempre antes de que tuviera que levantarme para ir a la escuela: ruidos de baño, pisadas sonoras en las escaleras, la puerta del garaje abriéndose pesadamente, como una estridente desgarradura en las endebles paredes de la casa. Mi padre dejaba su Oldsmobile enfrente pero siempre entraba a la casa por el garaje. Yo temía especialmente ese sonido de la puerta del garaje en las tardes y noches de los días de escuela. A menos que le siguiera el ruido del Duster de mi madre al entrar, la reversa vacilante y el ligero nerviosismo de su pie sobre el freno, aquello significaba que Bert había llegado y pronto subiría las escaleras. Si estaba escuchando música en mi pequeño estéreo, le bajaba al volumen casi del todo o lo apagaba para poder oír sus pasos al otro lado de mi puerta. A veces, si mi papá estaba enojado conmigo por una cosa u otra, irrumpía en mi cuarto sin tocar.

Nada recuerdo mejor de la vida en la casa de Wooded Hollow Road, a la que nos mudamos cuando iba a quinto de primaria, que el miedo que sentía hacia mi padre. Ahora tengo la impresión de que estuvo enojado todos los días durante muchos años. Pero no puede ser cierto, no todos los días; no es que no hubiera cosas en la vida de mi padre que le aportaran alegría o una especie de alegría. Traer a casa un arbolito o un arbusto del Vivero y Granja Cerullo para plantarlo en el jardín un fin de semana por la mañana, o ganar sus apuestas de futbol americano y cobrarlas con su corredor de apuestas: alegría.

Pero qué manera más pinche de empezar el día, pensar en el viejo Bert; sentir que su sombra cae desde décadas lejanas hasta mi departamento justo cuando me dispongo a abrir la puerta no parece presagiar nada bueno para el viaje que comienza. Pero yo no soy como mi padre, ¿o sí? Él permitía que la más mínima frustración lo encolerizara. Ahora mismo iría a zancadas de un cuarto a otro, resoplando: me lleva la chingada, dónde está ese pinche libro de Muriel Spark. Ni siquiera en los momentos más extraviados de algunas relaciones bastante desgastadas he llegado a gritarle a la otra persona como él solía hacerlo cuando perdía el juicio por completo. Al fin, aquí está, sobre el sillón frente a la tele, escondido por la bandejita de unicel donde venía la ternera chow fun de anoche, Las señoritas de escasos medios. Lo dejé a la mano para leerlo en el tren, un poco de tarea antes de ver a mi mamá mañana. La novela, según la contraportada, transcurre en una pensión londinense para jóvenes solteras trabajadoras justo después de la Segunda Guerra Mundial, y Mamita vivía en una de esas, pero en Boston y en los años cincuenta.

Hace cinco meses, en octubre, cuando regresé desde la Ciudad de México para vivir en Nueva York, renté este departamento en la segunda planta de un brownstone en Carol Gardens. Todavía tenía algunas pertenencias en una bodega, de la última vez que había vivido en la ciudad, hace casi diez años. Pero desde entonces solo había venido de visita, viajaba a Nueva York una vez al año y llegaba a quedarme hasta unos pocos meses, como mucho. No quería mudarme aquí de nuevo pero me sentí orillado a hacerlo por una amenaza que recibí en México y que probablemente pude haber ignorado. Pero en el momento no lo vi así, y escapé. La amenaza se debió a mi trabajo periodístico en torno al asesinato de un obispo en Guatemala, el mayor defensor de los derechos humanos en aquel país, incluido en el libro que publiqué menos de dos años antes. Inconscientemente, tal vez quería volver a Nueva York. Hace treinta años, la primera vez que vine a vivir a la ciudad, también venía huyendo, en busca de un refugio ante la humillación, un nuevo comienzo. No creo en ese mito de Nueva York como el lugar al que se viene para empezar un ambicioso ascenso. Mejor llegar humillado, avergonzado, así se borran de algún modo las jerarquías de la ciudad y esta se abre, ofreciéndote más sitios para esconderte y también más espacio para transitar, para descubrirte a ti mismo en esquinas recónditas, entre la sombra y la tiniebla. Antes, cuando no quería perderme la oportunidad de una elusiva apoteosis o cuando me aferraba a una relación, a una ilusión romántica, no me tomaba el tiempo para visitar a Mamita en Boston tan seguido.

Mañana que visite a mi mamá en Green Meadows, su residencia de ancianos, será la tercera vez que lo haga desde que volví a vivir a Nueva York, tras una década de verla solo una vez al año en algunos periodos. Mi hermana Lexi la visita un par de veces por semana y habla con ella al menos una vez al día. Después de muchos años de vivir fuera, cuando a menudo no me acordaba de llamarla siquiera una vez al mes, ahora intento hablar con ella cada semana. No la he sentido tan presente en mi vida desde que me fui definitivamente de la casa a los dieciocho años. Ahora me parece que está muy cerca, a un simple pensamiento de distancia, y me gusta imaginarla en su cuarto de la residencia con su paciente sonrisa de conejo, esperando para retomar nuestra conversación. Me sacó un poco de onda darme cuenta de que no estoy en ninguna de las fotos enmarcadas de su repisa, y me pregunté por qué sería; en realidad debería llevarle una foto ahora, sin más. Hay ahí dos fotos de Mamita con su propia madre, una de cuando tenía veintitantos y Abuelita vino a Boston a ayudarla a mudarse e instalarse en aquella pensión; la otra, de unos años antes de que muriera Abuelita, que se parecía un poco a mi mamá de ahora, con una ligera hinchazón en torno a los ojos y los párpados caídos. Hay una foto de cuando Lexi fue a Guatemala durante unas vacaciones de la universidad: se la ve de pie en las burdas escaleras de piedra de la famosa iglesia antigua de Chichicastenango, sonriendo con entusiasmo, rodeada por los típicos chamanes mayas, arrodillados con sus incensarios humeantes, encendiendo velas, pidiendo milagros o profiriendo hechizos para sus clientes. Otra foto, de una década después, muestra a Lexi y a nuestros padres en una pose familiar, juntos y de pie, madre y hermana con vestidos vaporosos para alguna celebración en la que yo no estaba, mi padre con saco y corbata, aunque no se puede ver su rostro por el trozo de cartón que tiene pegado encima. Solo Lexi pudo haber hecho eso, aunque al parecer sin demasiada resistencia de parte de nuestra madre. Cuando le pregunté a Mamita al respecto se quedó como pasmada un instante, luego un brillo de comprensión apareció en sus ojos y chasqueó la lengua con desdén, como suele hacer, antes de decir: ay, no sé, Frankie. Me pregunté si los enfermeros y otros empleados se reirían para sí mismos de esa foto, si algunos pensarían incluso: ah, claro, conozco esposos y padres como ese.

Normalmente, durante mis visitas paso al menos un par de noches en hoteles de Boston y a veces una noche en un hotel de carretera cerca de la residencia de ancianos, situada en un pueblo casi al final de una línea de tren ligero en los suburbios del sur. Si tengo que vivir por aquí de nuevo, sin importar el tiempo que tenga que hacerlo, este parece ser el momento ideal, cuando mi mamá ha comenzado obviamente su declive mental y físico pero, en términos generales, sigue lo bastante lúcida para compartir buenas conversaciones y risas con ella. Ay, Mamita, nos hacemos reír el uno al otro, ¿no?

Salgo a la calle en el frío de marzo, en la oscuridad justo antes del alba, sintiéndome medio despierto y medio dormido y tirando de mi maleta con rueditas. Olvidé sacar de la mochila que llevo a la espalda el candado que uso para el locker del gimnasio, y me va golpeando al ritmo de las pisadas de mis botas sobre el pavimento, un tintineo apagado que el silencio parece amplificar, junto con las tintineantes rueditas de la maleta: claclaclac clinc claclaclac clinc.

El viaje en metro para atravesar Manhattan tampoco pertenece por completo al mundo de la vigilia. Hay pasajeros madrugadores de gesto sombrío y cara somnolienta —algunos de ellos cabecean pesadamente al sentarse—, y unos cuantos indigentes que duermen tendidos en los asientos, cubiertos por mantas tan renegridas que parecen de acero; es como si el tren llevase a unos mineros de cansado espíritu que salen de una mina sobrenatural.

Sigo diciendo volver a casa cuando voy a Boston, a pesar de que no he vivido en esa ciudad desde que era un niño, en la época en que mis padres, recién casados, tenían un departamento en algún punto de Beacon Street. Pero este año no volví a casa a Boston para pasar una parte de las vacaciones navideñas con mi madre y mi hermana. A principios de diciembre volé a Buenos Aires por encargo de una revista para escribir un artículo sobre la búsqueda de los hijos, perdidos o robados, de los desparecidos en los años de la Guerra Sucia, y me quedé hasta poco después de Año Nuevo. Y apenas llevaba ahí unos pocos días cuando recibí un email de mi hermana donde me decía que estaba feliz de que pudiéramos pasar la Navidad juntos por primera vez en tantos años. Yo no le había contado a Lexi que estaría en Argentina durante las vacaciones, aunque sí se lo había dicho a mamá —pero a ella probablemente se le había olvidado pasar el mensaje—. En cambio, fui invitado a una cena de Noche Buena con una de las Abuelas de Plaza de Mayo y su nieto recién recuperado, hijo único de su única hija, que lo había parido estando presa en una cárcel secreta de la dictadura militar veinte años antes, tras lo cual había “desaparecido” para siempre, posiblemente arrojada desde la compuerta de un avión hacia el Atlántico Sur. La identidad de su hijo había sido comprobada mediante una prueba de ADN tan solo unos pocos meses atrás. Para mi artículo, solo tuve que intentar describir aquella cena de Noche Buena tal y como transcurrió a fin de transmitir una idea precisa de lo sagrado, de la presencia mística de la madre-hija ausente —se llamaba Paulina—, su bendición y su amor en el nuevo vínculo entre un nieto y una abuela que hasta hacía poco habían sido desconocidos. Más adelante recibí correos de lectores a quienes esa escena en específico los había conmovido, algunos de ellos con historias propias que querían compartir sobre madres perdidas o ausentes, e incluso sobre visitas fantasmales en celebraciones familiares y bodas.

En su email, Lexi me decía que podíamos contratar a un cuidador y sacar a nuestra madre de la residencia, en su silla de ruedas, para llevarla a cenar a un restaurante, o hasta podíamos cenar en su casa de New Bedford. “No se me ocurre una mejor ocasión para que vengas por fin a mi casa y veas dónde vivo”, escribió. Nunca he estado en la casa que Lexi compró hace unos cuantos años en aquel viejo puerto pesquero que ahora es una ciudad industrial más bien moribunda. Dice que la compró como inversión, con el dinero que recibió de nuestros padres. Un lugar con pinta de antigua casona de Nueva Inglaterra y techo a dos aguas, construido originalmente, al parecer, para un capitán ballenero de la época de Melville. Existen planes para traer una línea de tren ligero a todas las comunidades de la Costa Sur que están un poco más cerca de Providence que de Boston, y cuando eso suceda, todas esas viejas casas victorianas de capitanes navales y magnates textiles serán codiciadas por los yuppies que trabajan en cualquiera de ambas ciudades, y la casa que Lexi compró quintuplicará su valor, según ella. Siempre se ha considerado una empresaria hábil y lleva todos estos años esperando para comprobarlo. Respecto a la autoproclamada agudeza de su hija, mi padre solía mostrarse abiertamente desdeñoso. Es una pena que Bert no esté aquí para recibir su merecido cuando la apuesta inmobiliaria de Lexi rinda frutos. Nuestros padres le cedieron a Lexi todos sus ahorros y propiedades. Es verdad que, durante esos últimos años en que mi padre entraba y salía del hospital todo el tiempo, necesitaron ayuda para pagar las facturas y otras obligaciones del estilo, y ambos sabían que, cuando mi padre muriera, mamá sería incapaz de ocuparse de todo aquello por sí sola, así que Bert tuvo que enseñarle a Lexi a hacerlo. Sé que a Mamita le preocupaba, especialmente, la esporádica inestabilidad laboral y las circunstancias vitales de mi hermana, y estaba decidida a procurarle a Lexi algo de seguridad, pero acompañada de responsabilidades. Esas decisiones me dieron a mí la libertad de ser un hijo distante y un hermano aún más distante, que casi siempre vivía fuera, en México, en Centroamérica, algunas rachas en Europa. Mientras tanto, Lexi ha cuidado de nuestros padres, lo que a menudo implicó un trabajo de tiempo completo, primero de nuestro padre, a quien dice haber odiado en sus últimos años, y ahora de nuestra madre, a la que quiere con lo que no sería exagerado llamar “absoluta devoción”. A ver, Lexi se merece todo lo que mis padres le han dado. No le guardo el más mínimo rencor por eso; tal vez por otras cosas, pero no por eso. Jamás cambiaría por nada la libertad con que he podido vivir mi vida.

Al emerger del elevador de Penn Station hacia un amanecer gris que va aclarando, las enormes columnatas corintias del edificio de correos generan la ilusión de un bulevar grandioso y me inunda un optimismo tonificante, como si fuera la primera mañana de un esperado viaje a París. Con todo y el tiempo que perdí buscando la novela, llegué lo suficientemente temprano como para caminar por la Octava Avenida unas cuantas cuadras hasta el deli y comprar un sándwich italiano (un héroe, le llaman aquí) para el tren. El viaje de Nueva York a Boston es de casi cinco horas, lo mismo que un vuelo de JFK al Aeropuerto Benito Juárez, y llevar un sándwich hace toda la diferencia. “Hombre prevenido vale por dos”, le gustaba decir a Gisela Palacios. Le encantaban esos dichos campiranos de abuela, aunque ella apenas y sabía hacerse una quesadilla. Lo haya hecho valer por dos o no, ese tipo de planeación era muy típica de mi padre, un hombre de ciencia pero también de sándwiches, aunque él habría encontrado un deli tradicional judío, carne en conserva con pan de bollo, o bien lengua. Bert siempre manejaba, ni siquiera puedo imaginármelo sentado en un tren o en el metro. Solo iba en avión cuando no le quedaba de otra. La última vez que se echó esa manejada de final del invierno, desde Florida hasta Massachusetts, tenía ochenta y siete años. Iba cruzando una de las Carolinas cuando, antes de estacionarse en un motel para pasar la noche, se detuvo a cenar en uno de esos asaderos de cadena nacional que hay en las autopistas, y solo al llegar a casa descubrió la cuenta del restaurante sin pagar en su bolsillo. Mandó por correo la cuenta y un cheque al asadero, junto con una nota de disculpa donde explicaba que se había ido sin pagar porque estaba cansado después de un largo día al volante; tuvo que reconocer que, a su edad, ya no tenía el mismo ímpetu de antes. Menos de una semana después llegó al buzón una carta del gerente del restaurante, donde decía que en estos tiempos era raro encontrar a un viajero norteamericano tan honesto, e incluía un certificado que le permitiría a Bert comer gratuitamente en aquel asadero a perpetuidad. ¡Filete gratis de por vida! Pero ya había vendido su pequeño departamento en Lake Worth para vivir todo el año en Wooded Hollow Road. Mi padre nunca volvería a atravesar las Carolinas en coche. Y tampoco era tan honesto siempre, aunque tenía un modo muy suyo de dar la impresión de que lo era, con un aire —a la Abraham Lincoln— de integridad hogareña y largos brazos de leñador. Así que Mamita lo recibió por última vez y, a pesar de que ella era casi veinte años menor, los siguientes seis años de cuidar a Bert y lidiar con él tuvieron graves repercusiones en su salud.

Mientras el camarero prepara mi sándwich, me siento en una mesa, me tomo con prisas una pequeña taza de café y un yogur —un comienzo saludable para lo que se perfila como un día largo—, y abro la novela de Muriel Spark en la primera página: “Hace tiempo, en 1945, toda la gente buena era pobre, salvo contadas excepciones”.

Ayer por la noche pensé que se había acabado lo mío con Lulú López. A pesar de que solo salimos unas cuantas veces, es lo más cerca que he estado de una relación romántica en cinco años, desde que troné definitivamente con Gisela. Pero después, anoche, Lulú me mandó el siguiente mensaje de quizás-no-se-ha-acabado: regresa rápido, daremos paseos en bici, etcétera. No puedo fingir que no me importa lo que pase entre nosotros, pero procuro mantener un fatalismo interior. Aunque sí me emociona este viaje a Boston; de hecho, salí un día antes de lo que había planeado solo para poder cenar con Marianne Lucas esta noche en el South End. Cuando me escribió de la nada por Facebook hace un par de semanas, no habíamos hablado ni tenido ningún tipo de comunicación desde que íbamos en primero de prepa, hace treinta y cuatro años. Ahora es abogada familiar y de divorcios. En uno de sus mensajes de FB, Marianne me decía que había decidido tratar de contactarme tras escucharme en la radio pública. Yo había hablado sobre José Martí y los años que pasó en Nueva York, el tema de la novela que acabo de terminar y que no es una novela estrictamente biográfica. La voy a titular La casa del dolor. No discuto que podría ser un título apropiado para las biografías de muchos de los que vamos caminando por esta banqueta esta mañana, entrando y saliendo de Penn Station, y que hemos pasado un tiempo considerable en alguna casa del dolor. Es un título que nadie usaría nunca para una auténtica biografía de José Martí; esas siempre tienen que evocar el heroísmo, el martirologio, el genio literario y político, o bien recordar la tonada de “Yo soy un hombre sincero”. Pero La casa del dolor es el título perfecto para mi novela, que transcurre en buena medida en una pensión, durante dos de los dieciséis años que Martí vivió en Nueva York, en la época en que era un pobre exiliado que trabajaba sin descanso como periodista independiente, traductor, maestro privado de español, poeta y confabulador revolucionario, todo ello más de una década antes de encontrar, finalmente, su muerte de mártir en aquella embestida de un solo hombre y un solo caballo contra las tropas españolas en una playa cubana. Le entregué la novela a mi editora justo antes de irme a Argentina. Tiene solo ciento ochenta y dos páginas a doble espacio, pero me llevó cinco años escribirla. Requirió mucha investigación, incluso fui a La Habana y pasé unas cuantas semanas visitando archivos ahí. Necesitaba aprender todo lo que pudiera sobre Martí a fin de identificar los huecos de los que no había registro histórico ni escrito, y dejar que mi imaginación trabajara al interior de estos. Hubo un borrador de quinientas páginas. A ese le siguió otro de doscientas setenta y ocho páginas que entregué, pero era una pifia. Mi editora, Teresa Fijalkowski, lo juzgó con dureza; si bien le gustaban las últimas secciones, me reprochó mucho el primer tercio. Tantas voces ahí, y ¿quién habla, de quién son esas ideas? Mira, Teresa, es sencillo, le expliqué. El hilo narrativo de la primera sección es Martí dando un largo paseo por las calles de la ciudad de camino a su pensión, donde lo esperan su esposa, su hijo pequeño y la esposa del dueño de la pensión, que está secretamente preñada con un hijo de Martí. Él va intentando desentrañar mentalmente cómo es que su vida se fue tanto al carajo, y va hablando en su cabeza con su esposa, su amante y otras personas, e incluso intenta imaginar lo que estarán diciendo sobre él. Todo ello envuelve a Martí mientras camina de regreso a la pensión cual si se tratase de una nube de conciencia que se posa sobre la página como sobre una plancha de cemento fresco, en forma de fragmentos narrativos y de trama. Teresa sonrió de lado, me lanzó una de sus gélidas miradas penetrantes y, por último, en una muestra perfecta de su humor seco, me soltó: el dudoso don de la conciencia, ahora entiendo a qué se refería Blanchot. Le dije: qué suerte la mía de tener a la única editora de Nueva York con un doctorado en teoría crítica por la Universidad de Oxford. Mi tesis se trató sobre Auden, dijo Teresa. Pero claro que leíamos teoría, ¿y qué? Frank, hay mucha confusión, mucho dolor en esa pensión tuya, puedo entenderlo, dijo Teresa. Pero me gustaría que transmitieras cómo lo viven ellos, un personaje a la vez, desde el principio. Martí era una hiperconciencia —argumenté—, tan voluble que lo apodaron Dr. Torrente, y tal vez pasaban más cosas por su cabeza, por su vida, que por las de ninguna otra persona que viviera en Nueva York en esa época. Pasé otro año, relativamente monacal, trabajando en la novela en la Ciudad de México. Necesitaba atar mi prosa no solo al desconsuelo y el tormento de Martí, sino también a los de su esposa, esa vida obliterada por más de un siglo de culpa. Si crees que Yoko Ono la tuvo difícil, imagínate tener a los revolucionarios castristas y a los fanáticos derechosos del exilio cubano de Miami echándote la culpa a ti por el fallido matrimonio del apóstol de la independencia, por la distancia que lo separó de su hijo y por sus años de íntimos tormentos. Es mi librito perdido, lindo y feo, que me acompañó durante mis propios años cuesta arriba antes de encontrar su lugar en el mundo, y es mi mejor libro, La casa del dolor. En unos nueve meses, quizá, estará exhibido ahí en esa librería de la estación de trenes, en la mesa de novedades que da hacia afuera, estratégicamente dispuesta entre los bagels Zaro y el baño de hombres. Tal vez alguien lo comprará pensando en el trayecto matutino a Boston, dentro de un año más o menos, y yo estaré tomando ese tren de nuevo, y por primera vez en mi vida me tocará ver a alguien leyendo un libro mío en público.

También le dicen Pain Station, pienso, después de echar una meada en honor a Louis Kahn en uno de los mingitorios del lugar: no se me ocurre un sitio más sórdido para morir de un infarto, como le pasó al gran arquitecto, que este baño de hombres, siempre sucio y apestoso. Siempre me imagino su colapso final al suelo como el Desnudo bajando una escalera: una grandeza paroxística pero con un judío chaparrito que se lleva una mano al pecho y cae, la camisa blanca manchada de aderezo para ensaladas y gotitas de café de aerolínea —había aterrizado en JFK antes de venir a la estación para tomar un tren—, su último aliento exhalado ante los drogadictos y los indigentes psicóticos que estarían mejor en un psiquiátrico federal o estatal, si tal cosa existiera todavía. Kahn iba de regreso a su casa en Filadelfia desde Bangladesh, donde acababa de construir su obra maestra, el edificio del Parlamento Nacional bengalí: grandeza antigua, sagrada y monumental pero reformulada en un diseño de riguroso modernismo vanguardista. Después de crear uno de los espacios públicos más bellos y conmovedores de nuestro tiempo, Kahn volvió a casa para morir en uno de los más horripilantes y desmoralizadores.

Aquí, en Pain Station, los pasajeros esperan para abordar sus trenes en un área macilenta de plástico y linóleo rodeada de puertas numeradas, divididas en este y en oeste, mientras los militares, fuertemente armados, vestidos en ropa de camuflaje y con chalecos antibalas, patrullan el terreno o montan guardia, y también hay perros que olisquean en busca de explosivos, todos aquí apiñados como si estuviéramos en una especie de barranca. Conforme se acerca la hora de salida prevista de nuestro tren, si somos veteranos de Pain Station y ya sabemos cómo funciona, fijamos la mirada en el ruidoso tablero de salidas, a la espera de que aparezca nuestra puerta de embarque en numerales y letras blancas, 7-O, 11-E, 13-E: las puertas del oeste del lado izquierdo y las del este a la derecha. Dado que estas se publican en el tablero varios críticos segundos antes de que se anuncien por la megafonía de la estación, los pasajeros entendidos se adelantan y salen disparados hacia la puerta; cuando es evidente que el tren va a ir lleno, se genera una estampida. Ahí está: ¡9-O! En una fracción de segundo, mi mirada desciende del tablero de salidas al dorso de mi mano que tiene un lunar y comienzo a moverme. Dada mi dislexia, dependo de ese lunar para saber cuál es la izquierda. Paralizado en ese instante de pánico —¡ve a la izquierda!—, solo tengo que buscar mi lunar direccional en el centro exacto del dorso de mi mano izquierda para saber hacia dónde ir. Ese Francisco no puede distinguir la izquierda y la derecha; ah, pero sí que puede, gracias a su lunar direccional.

“El tren Amtrack Regional Noreste de las 8:05 está listo para abordar, por favor diríjase a la puerta 9-O y tenga sus boletos a la mano”. Pero yo ya estoy en la puerta, casi al principio de la fila.

Al bajar de la escalera eléctrica avanzo rápidamente, rebasando a los pasajeros que avanzan en fila a lo largo del tren, con mi claclacla clinc claclacla clinc, hasta llegar al segundo vagón de adelante hacia atrás. No creo que en esta fría mañana de marzo vaya a haber demasiados pasajeros. Seguramente tendré un asiento para mí solo hasta llegar a Boston.

Así que Marianne me escribió porque me oyó en la radio hablando sobre Martí. Pero, en realidad, ¿por qué lo hizo? Cuando descubrí su mensaje en la pantalla de la computadora, mi primera reacción fue pensar que no podía tratarse de esa Marianne, o que debía de ser un fraude. Luego sentí que había estado esperando un mensaje suyo prácticamente desde siempre. Pero solo fuimos íntimos durante unos meses, a los quince años. “Es curioso”, decía en su mensaje, “lo que sobrevive por más de treinta años”. ¿Y qué era lo que sobrevivía? Eso no lo decía. ¿Qué había pasado en aquellos pocos meses que pudiera importarle todavía? Quizás estoy haciendo demasiada alaraca, y esto, mi exaltada curiosidad, es solo una nostalgia estilo miembro fantasma por el primer amor recíproco de adolescencia que no viví nunca. ¿Se seguirá reconociendo Marianne en aquella que fue hace tanto tiempo, y creerá que yo me parezco en algo todavía a aquel muchacho? A veces me pregunto si haber tenido un amor de preparatoria habría marcado alguna diferencia en mi vida. Cuando estaba en primero de prepa, fue Ian Brown quien detonó nuestra ruptura. Fue Ian, aquel año, quien me puso el apodo de Monkey Boy, niño chango. Marianne va a querer hablar de Ian esta noche, sé que lo vio en la última reunión de exalumnos. “El mismo pendejo de siempre”, me escribió. Basta recordar a Ian para sentir que una oleada de ira me recorre. Me revuelvo en mi asiento del tren. Da lo mismo, güey, eso fue hace más de treinta años. Tampoco creo que, si no fuera por Ian, estarías felizmente casado ahora, o que incluso serías papá, en vez de un tipo demasiado avergonzado de presentarse a la reunión de exalumnos de la prepa porque no quiere que los otros sepan que, a sus casi cincuenta años, es un Monkey Boy adulto y solitario, como seguro predijeron todos que sería Frankie Goldberg. Un chango adulto al borde de los cincuenta que no ha tenido una amante de ningún tipo desde que terminó su relación con Gisela Palacios, hace unos cinco años, en la Ciudad de México. Una racha de soledad que empezaba a sentirse como una puta eternidad. Pero las cosas se han acelerado inesperadamente desde que volví a vivir a Nueva York. Como si en verdad se advirtiera un cambio en el horizonte. Ya veremos.

El tren va pasando por Queens después de salir del largo túnel, y la pálida luz de la mañana confiere a esta extensión, monótona pero confusa, la apariencia de algo cubierto de mugre que se va limpiando a manguerazos, revelando un fulgor oculto como un brillo juvenil y suave en un rostro en el que no esperabas verlo, en el rostro de alguien viejo o enfermo. Me termino mi café lentamente. El sándwich sigue en mi mochila.

No solo era Monkey Boy. Antes de ese tuve otro apodo: Gols. Me pregunto si Marianne se acuerda de Monkey Boy o de Gols. A pesar de que el apodo provino de un maestro de sexto grado que hablaba sobre los Francos (“Franks”) y los Galos (“Gauls”) ante un mapa de la antigua Europa, era un nombre de sonido inquietante, que hacía pensar en bichos que se arrastran (crawls) o en demonios (ghouls). Aún ahora, me duele considerar por qué Gols le parecía a los otros niños tan apto para mí, pero en realidad no es un misterio. Cuando tenía casi tres años, mientras vivía con Mamita en la casa de mis abuelos en Ciudad de Guatemala, después de que ella abandonara a mi padre por primera vez cuando yo tenía unos seis meses, me contagié de tuberculosis, y haya sido esa la causa o no, lo cierto es que algo había impedido severamente mi desarrollo físico. En las fotos de la primaria parezco un niño debilucho, macilento y raquítico, con los ojos hundidos, el cabello lanudo, la boca abierta en un gesto tonto, las orejas enormes; un niño criado en un sótano húmedo y oscuro por arañas que lo alimentaban con polillas; un niño llamado Gols. En algún momento, mis extremidades empezaron a engordar; poco a poco me hice más fuerte. Para segundo de secundaria incluso aportaba unos cuantos puntos clave en el equipo de atletismo de la escuela; un año después me transformaría en el niño que ganó cuatrocientas cuarenta carreras; a los quince años, que era cuando empezábamos la prepa en nuestro pueblo, incluso me presenté a las pruebas de futbol americano. Y, sin embargo, se me quedó el sambenito de Gols. También tuve otros apodos: Insomne —porque con frecuencia me veía cansado, sumido en el estupor y el desánimo—, Cara de Chimpancé, Pablo… Pero Gols era el que en verdad odiaba.

Una mañana nevada, después de la muerte del abuelo, mientras caminaba con mi padre a través de la plaza del pueblo hacia la panadería donde vendían bagels, pan de centeno y challah, una bola de nieve se estrelló con estrépito contra la parte trasera del sombrero de lana espigada de mi padre, el sombrero se alzó y cayó inclinado un poco hacia el frente, casi con garbo, sobre su cabeza, y sus manos enguantadas reaccionaron para atrapar los lentes caídos a la altura de su pecho. Se colocó los lentes sobre la nariz de nuevo, acomodó su sombrero, y volteamos y vimos al niño que había lanzado la bola de nieve: Ricky Rossi, de mi salón de sexto de primaria, una cara de bebé con gesto burlón enmarcada por un gorro invernal con orejeras. Con el brazo lanzador en alto, como listo para aventar otra, dio un pequeño brinco hacia atrás en la banqueta nevada y gritó: ¡judío! El niño que estaba a su lado, al que ni siquiera reconocí —una cara larga y grasienta con nariz de papa bajo un gorro de lana calado hasta los ojos— aulló Gols, y ambos voltearon a verse y se rieron con aire triunfal, luego se dieron media vuelta y salieron corriendo. Todo un cuadro de Norman Rockwell en una pintoresca plaza de Nueva Inglaterra sobre la que caía una nieve limpia; un par de niños traviesos siendo niños traviesos. Mi padre, con un gruñido congelado en el rostro, volteó a verme y yo me puse tenso, seguro de que iba a preguntarme: ¿Gols? ¿Te dicen Gols? ¿Qué carajos quiere decir eso de Gols? Pero enfiló de nuevo hacia la panadería, sumido en su amargura silenciosa. Con su sombrero, sus lentes de armazón grueso y su nariz de ángulo grave sí que se veía muy judío. Yo apenas había conocido a mi abuelo. En sus últimos años estaba bastante ido, por lo que odiaba ir a visitarlo y solo se me obligaba a hacerlo a veces, aunque mi padre iba casi todos los fines de semana, a menudo acompañado por Lexi. El Abuelo, nacido en la Rusia zarista casi un siglo antes, en Ucrania, había crecido entre cosacos y pogromos. ¿Qué habrá pensado mi padre aquella mañana de que un niño gamberro le lanzara una bola de nieve y le gritara judío?

A mi padre le gustaba hacer declaraciones tajantes sobre el carácter. Frases como: no puedes esconder el hecho de no tener carácter, Sonny Boy. Si no lo tienes, siempre se nota. Como un hipocondríaco que intenta tomarse el pulso sin encontrarlo, yo cavilaba sobre ese misterio, ese problema del carácter. Parado ahí en la limpia nevada, cuando esos niños acababan de lanzar la bola de nieve y de gritar “judío” y “Gols”, con mi padre mirándome de ese modo, me pareció que era yo el que había sido puesto en evidencia como una persona sin eso que llaman carácter, una persona que no podía siquiera imaginar, por mucho que rumiara en torno a ello, qué cosa podría haber dicho o hecho en aquel momento para demostrar que tenía carácter, de modo que incluso ahora, al recordarlo, me siento frustrado ante esta sensación de una carencia insuperable que parece tener un nombre; y ese nombre debe ser Gols.

“¿Y por qué nunca vas a ninguna de las reuniones de exalumnos de la prepa?”, me preguntó Marianne en uno de sus mensajes. No sé cuánto me llevaría responder a eso. Más de lo que tardaré en comerme el sándwich.

Justo en aquel año de segundo de secundaria, Ian Brown solía invitarme a su casa, intimidándome por teléfono para que fuera de inmediato, y yo agarraba la bici o me iba a pie. Si tomaba un atajo para cruzar el pueblo caminando por las vías del tren, podía llegar en unos cuarenta y cinco minutos. Los Brown vivían por el rumbo de Motores Fuzzi, la House of Pancakes y la sinagoga, en una casa de dos niveles del mismo tipo que la nuestra, habituales en los barrios más nuevos, con paredes y puertas de Tablaroca, sin sótano, el esqueleto de vigas de madera sostenido por cimientos de concreto. Ian nunca iba a mi casa de Wooded Hollow Road, pintada de un azul claro tropical con detalles en hierro forjado negro de tipo español bajo las ventanas frontales: el toque de mi mamá. Yo era feliz de tener un amigo que fuera tan popular en la escuela como Ian, me hacía sentir que nuestros destinos se entrelazaban auspiciosamente. Esto pareció aún más cierto cuando el sistema escolar nos eligió —o clasificó— tanto a Ian como a mí como estudiantes de bajo rendimiento: tendríamos que asistir a un programa especial durante el verano. ¿Había algo positivo en ser, oficialmente, de bajo rendimiento? Para mi padre era una vergüenza más de su hijo, por su desesperante y terca negativa a ser mejor alumno, un letrero más en ese mal camino por el que andaba de forma ineluctable y que él siempre anunciaba con su tono grave de condena y lamento: estás yendo por mal camino, vas a acabar ineluctablemente mal, Sonny Boy. Y por eso conocía la palabra “ineluctable”, estoy seguro de que ningún otro chavo de segundo de secundaria la usaba tanto como yo. Pero si ser de bajo rendimiento en realidad significaba que, de algún modo, uno era superior a los demás, como afirmaba Ian, entonces había un vínculo compartido por todos los de bajo rendimiento, miembros de un club secreto que conocía los mecanismos del mundo que los demás ignoraban. Según Ian, nosotros en realidad no teníamos que preocuparnos por el futuro; en cualquier caso, las buenas calificaciones en el examen de acceso nos darían el pase a la universidad. Al estar en el examen, nuestra inteligencia innata de alumnos de bajo rendimiento tomaría el control. La verdad es que yo no me tragaba esa teoría. Estaba seguro de que mis bajas calificaciones jugarían en contra sin importar cómo me fuera en el examen de acceso, pero no decía nada; incluso cuando discrepabas de Ian en algo sin importancia, te ridiculizaba hasta que te retractabas. La sonrisa elástica de Ian, el modo en que le achicaba o le ensanchaba los ojos verdes, le daba una expresión de arrebato demoníaco. Pero era un chico guapo con una mata de pelo rubio y siempre lograba crear un espectáculo en torno a sí mismo. En Halloween llegó a la escuela con la cara pintada de rojo con colorante alimenticio, llevando un bote de mayonesa bajo el brazo, y se paseó por ahí dándose palmadas en las propias mejillas para hacer que el emplaste blanquecino saliera disparado de su boca y le cayera en la ropa a las chavas escandalizadas. Hasta la señorita Turowski, la maestra de Ciencias Sociales, que era joven y bonita, salió al pasillo y se quedó boquiabierta al ver a Ian hacer eso, y pude ver cómo se llevaba las manos a la hermosa cabellera rubia sin dar crédito, para luego volver a su salón meneando la cabeza, medio riéndose. Nadie más que Ian pudo haber ido a la escuela en Halloween disfrazado de falo ambulante y salir indemne, como lo hizo.

Vaya amiguito que te conseguiste, el Brown ese, recuerdo que soltó mi padre un día, mientras íbamos rumbo a algún lugar en su Oldsmobile. Su padre va a B’nai B’rith, lo veo en las reuniones. Es el que tiene una tienda de excusados en la Ruta 9, usa esas chamarras en tonos pastel y se pinta el pelo; o sea, un Liberace cualquiera. Con razón su hijo es un bueno para nada y piensa que es chistoso que te obliguen a ir a un programa de verano para niños flojos que no valen para ni madres, vaya bromita, y tú todavía vas corriendo con él cuando te truena los dedos.

Y yo iba corriendo con Ian Brown cuando me tronaba los dedos. Me da náuseas recordar todo esto.

El padre de Ian sí era dueño de una tienda de accesorios de baño en un pequeño centro comercial sobre la Ruta 9. La señora Brown trabajaba como secretaria personal del dueño de una destilería de Boston llamada Old Yeoman. Hay una noche que recuerdo especialmente: Ian debe de haber tronado los dedos y yo fui corriendo a verlo, y la señora Brown vino y se sentó con nosotros a la mesa de la cocina después de que ellos cenaran. La mamá de Ian estaba en pijama y tenía una gruesa y acolchada bata, con el pelo alborotado al estilo de la comediante Phyllis Diller, la crema facial embarrada por la cara como si se tratase del betún de un pastel, la nariz como la zanahoria de un muñeco de nieve. Fumaba cigarros mentolados mientras sorbía un vodka con sabor a menta de Old Yeoman, servido solo con hielos. Con una sonrisa jubilosa, Ian proclamó: Ethel dice que pareces un niño enfermizo. Le decía Ethel a su madre. Un niño con cara de chango, enfermizo y chiquito. Vamos, Ethel, no lo niegues, y luego Ian se echó hacia atrás en la silla como impulsado por su risa jadeante y aspirada, mientras palmeaba la mesa con sus manotas de basquetbolista.

La señora Brown sonrió lánguida y afectadamente a su hijo, su fina ceja alzada, el ojo contrario entrecerrado, y exhaló una larga columna de humo mentolado. Le temblaba la barbilla.

Ethel sabe que tuviste tisis allá en tu país bananero cuando eras bebé, dijo Ian. Y no te hacen los análisis de tuberculosis en la escuela porque saldrían positivos. O sea que ni siquiera sabes bien si te curaste.

Los ojos de la señora Brown voltearon a verme desde el interior de su máscara blanca de una forma que me asqueó de pronto. Debí haber atendido el consejo de mi madre y no decirle nunca a nadie que había tenido tuberculosis, pero ¡decirle a Ian! Las muestras para el análisis se tomaban detrás de una cortina. Cuando la enfermera revisó mi expediente médico supo que mi piel reaccionaría mostrando un positivo, pero no hacía falta que se supiera que a mí no me lo hacían.

Vamos, saca el carácter, me urgí a mí mismo en voz baja, y luego dije tan fuerte como pude: estoy curado.

Eso le dio risa a Ian. No sé, dijo. Ethel piensa que sigues enfermo y que puede ser contagioso, ¿verdad, Ethel?

La señora Brown dijo con laconismo: ay, Ian, ya párale. No seas tan pesado con tu amigo.

Te va a contagiar una enfermedad latente ese enfermizo niño chango. Eso es lo que siempre dices, Ethel, admítelo, dijo Ian en un tono incluso acusador.

Okey, niños, balbuceó con cansancio la señora Brown. Ya estuvo bien de chistes, vaya par de bromistas. Me voy a la cama. Le dio un último trago a su vodka, apagó su cigarro, se puso en pie sin decir buenas noches y desapareció por el pasillo con sus enormes pantuflas peludas, sus hombros flacos y caídos y su cabello indomable, como un personaje de Dr. Seuss.

O sea que, en realidad, fue la señora Brown la que me puso Monkey Boy.

Por otro lado, ¿qué andaría haciendo Bert en B’nai B’rith? No era religioso. En general solo iba a la sinagoga, a lo mucho, para alguna celebración importante una vez al año. Nunca lo oí decir una sola palabra, cariñosa o despectiva, sobre sus raíces en un shtetl tipo El violinista en el tejado. Incluso su hermana menor, mi tía Milly, nacida en Dorchester, hablaba algo de ídish, pero si mi padre lo hablaba nunca dio pistas de ello. Una vez, cuando era chico, le pregunté por qué él no quería a Rusia del modo en que mi madre quería a Guatemala, y él respondió con un gruñido lobuno: por qué carajos tendría que querer a ese pinche país. Allá no querían a los judíos, nuestra familia y otras que lograron salir con vida fueron las que tuvieron suerte. Seguro que se apuntó a la B’nai B’rith de la sinagoga local para hacer amigos en el pueblo, con la esperanza de encontrar otros hombres con quienes hablar como un viejo y rudo bostoniano sobre carreras de caballos, corredores de apuestas, deportes de equipo, atletas locales olvidados, la política del Partido Demócrata. Pero los judíos de nuestra ciudad eran de una generación más joven y un estilo más amilanado que el de Bert: contadores, administradores, vendedores, un dentista o dos, o bien dueños de pequeños negocios como el señor Brown; padres diligentes que iban a la sinagoga los viernes, en su mayoría; incluso algunos con manierismos hippies, camisas de mezclilla y pantalones acampanados, patillas largas y tupidas. Bert no se puso unos jeans en toda su vida. La mayoría de mis amigos, de mis años universitarios y de después, se fascinaban con Bert y sus modos antiguos de rudo judío bostoniano, y a algunos hasta les costaba creerme algunas de las terribles historias que les contaba sobre él. También parecía caerle bien a todos nuestros vecinos, en especial después de mudarnos a Wooded Hollow Road. Si llegaban a atisbar algo de su violencia contra mí, probablemente pensaban que yo me lo merecía. Y supongo que podría decirse que ese argumento era cierto a veces.

El tren baja la velocidad, permitiendo a los pasajeros distraerse, mirando por la ventanilla, con el esplendor y la ruina de Bridgeport: viejas fábricas abandonadas, muchas con las ventanas rotas o faltantes; altas chimeneas, algunas emanando un humo negro; grúas de contenedores y tanques de almacenamiento, uno que otro barco anclado; el brillo aceitoso de los canales y las estancadas esclusas bajo los pasos a desnivel de concreto; casas y edificios de departamentos zarrapastrosos, ventanas tapiadas con un triplay grisáceo de humedad o ya podrido. Más adelante, cuando ya hemos dejado la estación, un cementerio que parece pintado por Caspar David Friedrich, con lápidas inclinadas y árboles pelones, negros y retorcidos, rodeado por un viejo y accidentado muro de mampostería manchada y enredaderas resecas.

La parte de nuestro pueblo donde vivían los ricos se llamaba The Ways, cerca del río Charles y hacia la rivera de ese lado, porque solo en esa zona las calles tenían nombres como Bay Colony Way y Duck Pond Way. No había muchos judíos por allá, si es que había alguno. Las distintas Ways se bifurcaban unas y otras desde un par de avenidas escasamente pobladas para rodear las casas construidas en terrenos adyacentes como en los otros vecindarios subdivididos del pueblo, salvo que allí las casas eran mucho más grandes, todas un poco distintas, algunas incluso muy distintas, y se alzaban apartadas entre sí en jardines que eran como parques medianos con sus propias filas de pinos o islotes de árboles, con densos bosques que llegaban hasta el límite del jardín. Pero hasta la triste noche de Arlene Fertig durante la primavera de segundo de secundaria, nunca había visto una de esas casas por detrás, a pesar de que cada mañana antes de ir a la escuela pasaba en bici por aquellos caminos en mi ruta de repartidor de periódicos, y pedaleaba al menos una parte de las largas entradas para proyectar los periódicos bien doblados desde los accesos frontales o laterales, intentando que volaran de lado a lado y aterrizaran justo al pie de las puertas, y llevaba el marcador: un lado de la calle contra el otro. Las casas de The Ways tenían profundidades espaciales que me costaba imaginar en una casa. ¿Qué había en esos sótanos gigantes? ¿Salas de cine, albercas techadas, boliches? Incluso el sótano de nuestra casita de Sacco Road, donde vivimos antes de Wooded Hollow Road, me había parecido medio infinito, sobre todo al otro lado de la recámara de madera que mi padre construyó para Feli cuando esta llegó de Guatemala, enviada por mi abuelita para que fuera nuestra trabajadora doméstica y ayudara a cuidarnos a Lexi y a mí, esa área de cemento desnudo donde estaban la enorme mesa de pino para carpintería de mi padre, la lavadora y la secadora, con aislante de fibra de vidrio rosa que parecía algodón de azúcar entre las vigas de cinco por diez y tras el plafón, y el área de almacenamiento atrás, un túnel tenebroso de maletas y cajas apiladas donde me gustaba esconderme durante horas cuando era chico, y al otro extremo del sótano, una caldera como un dragón metálico en cuyas entrañas rugía el fuego todo el invierno.

Arlene Fertig fue la primera chica a la que le di un beso. Vuelve a mí cada que me pongo a pensar en Ian Brown. En mi memoria están vinculados Ian y Arlene, y después Marianne. Arlene era del mismo vecindario que Ian. Entre Arlene y yo había ido surgiendo un romance de la manera en que sucede en segundo de secundaria: sonrisas coquetas, comentarios crípticos de otras niñas, baile lento con ella mientras suena “House of the Rising Sun” en la tardeada de la escuela, la tibieza de su cintura en mis manos a través de su vestido de pana, sus manos en mis hombros, su pelo recién lavado que le llegaba a la mitad de la espalda, lacio pero no delgado, cosquilleándome en el cachete. Cuando terminó la canción, ella me agradeció con su voz un poco ronca y yo me escabullí sin decir nada, sorprendido por el novedoso exceso de sensaciones. El flequillo negro sobre los ojos con delineador oscuro le daba un aire precoz, y era tan ligera que cuando se apresuraba por los pasillos de la escuela parecía una marioneta corriendo. Una vez, entre dos clases, mientras intentábamos mantener una conversación, me dijo: mi cabello pesa demasiado. Me da dolor de cabeza. ¿Crees que debería cortármelo del todo? Parecía tan sincera que me sentí demasiado confundido como para decir nada. En junio, cuando faltaban solo un par de semanas del año escolar, me invitaron a la fiesta de Betty Nicholson en Duck Pond Way, la primera y última vez que vi una casa de la zona de The Ways por atrás. Al respirar el aire voluptuoso de principios del verano y ver, más allá del jardín y la línea de árboles, a las libélulas que revoloteaban por ahí, y al escuchar los quejidos de los sapos y los grillos, tuve la impresión de estar de visita en alguna finca en Guatemala. Arlene y yo bailamos unas canciones lentas en el patio iluminado por antorchas: “Crimson and clover over and over”, decía la letra. Uno, dos, tres, lánzate. Le di un beso veloz en la carne tibia del cuello y me convertí en un árbol tembloroso por dentro, y ella alzó la cabeza y me miró a los ojos, una firmeza como una llamita en cada uno de sus negros iris, y su pequeña boca roja se abrió en una sonrisa como una frambuesa que sintiera una alegría infantil y agitada; así es como lo describí para mí mismo más adelante, ese fin de semana, mientras repasaba en silencio cada detalle de lo que había pasado. Agarrados de la mano, nos escapamos por una alta hilera de setos perennes hacia el jardín de un vecino y ahí, en la oscuridad casi absoluta, nos abrazamos y nos agachamos, dándonos besos, hasta el afelpado pasto, yo parcialmente encima de ella, y ahí fajamos. No recuerdo cuánto duró, pueden haber sido cinco minutos o veinte. El olor nutricio de la hierba también tenía algo apestoso, una mezcla, me di cuenta, de estiércol y tierra húmeda que se hizo más penetrante con el tiempo. Había justo la luz de luna suficiente para ver que tenía los ojos cerrados, su cabeza rotaba de un lado a otro, al compás de nuestras lenguas trenzándose, su naricita aguileña se frotaba y chocaba con la mía. Te amo, Arlene, murmuré. Te he amado durante todo el año. Arlene, sus labios contra los míos, musitó: yo también, yo también, yo también. Más o menos un minuto después, susurró con su voz ronca: deberíamos regresar. Recuerdo cómo, cuando nos levantamos, se tocó la parte de atrás del vestido y luego se olió la mano, pero ninguno de los dos dijo nada sobre el olor a abono. Volvimos a través de los matorrales, hacia las antorchas y el patio, y ella se detuvo para ponerse los zapatos. Se rio en voz baja y dijo: tienes labial en toda la cara. Se lamió los dedos y los frotó vigorosamente contra mi piel. Deberías ir a lavarte la cara, dijo. Yo obedecí, deslizándome ágilmente al interior del baño que había en el patio. Frente al lavabo, le sonreí —con un orgullo que rayaba en la incredulidad— a mi reflejo, tan machado de labial que parecía untado con pétalos de amapolas rojas.

Besarme de lengua con Arlene significaba que iba a tener novia, estaba seguro. Ella se iría de campamento pronto y yo iba a entrar al programa de bajo rendimiento. Solo teníamos que sobrevivir al verano y para el otoño estaríamos descubriendo juntos el amor y el sexo, en el bosque después de clases, o en la casa del otro cuando no hubiera nadie. Nos besaríamos apasionadamente en las esquinas, ignorando el paso de los coches como esas parejas de adolescentes que se veían por todo el pueblo, que hablan y se ríen mientras sus frentes se tocan. Tal vez para Día de Gracias habríamos perdido la virginidad juntos, incluso, como solo les había pasado, supuestamente, a unos pocos de nuestros compañeros de clase, sin incluir a Ian Brown. Cuando llegué a la escuela ese lunes temprano, justo antes de que sonara la campana, parecía como si todos me estuvieran esperando, aunque por supuesto no podía ser así, no podía haber tantos alumnos de primero y tercero de secundaria esperándome. Lo que sí recuerdo es abrir las puertas, entrar al amplio recibidor junto a la cafetería y escuchar aullidos y chillidos de emoción, risas y gritos sobre un chango y un plátano. Vi a Arlene de pie entre Ian Brown y su mejor amigo, Jake Rosen, que pese a cursar segundo año era la estrella de futbol americano de nuestra secundaria, y vi la mano de Ian sosteniéndola de un brazo. La cara de Arlene estaba torcida de una manera extraña, una máscara de hule de su propia cara colgada de un árbol, su sonrisa, habitualmente dulce y tímida, reemplazada por una mueca tensa, como si estuviera a punto de estornudar explosivamente. Se llevó las manos a la cara como para quitarse esa máscara, dio media vuelta y huyó, mientras Ian giraba para verla y su amiga Betty Nicholson salía corriendo tras ella.

Según esto, Arlene había dicho que al besarnos con lengua se había sentido como un plátano masticado por un chango. Aquel chiste electrizó a la escuela. Pero nunca creí que fuera un chiste de Arlene. Simplemente no me parecía lógico que ella lo hubiera dicho. Creo que fue a Ian al que se le ocurrió y que Jake y él le dijeron a todo el mundo que lo había dicho Arlene. En todas las clases a las que asistí esa mañana provoqué risitas, taimadas y maliciosas sonrisas, miradas en las que se mezclaba la lástima y la burla, unas cuántas de pura lástima. Cuando me veían por los pasillos, los chavos hacían gestos como de comer plátanos o soltaban agudos sonidos de mono, algunos se llevaban las manos a las axilas. En una clase tras otra me senté rígidamente en mi silla como si estuviera atrapado tras el volante en un accidente automovilístico invisible, con esa sensación de mareo e incredulidad: ¿De verdad está pasando todo esto? Me sentía como si me hubiera salido de mí mismo, dejando tras de mí un caparazón sin vísceras. Esa horrible sensación de vacuidad que viene después de una de esas decepciones mayúsculas que parece que ocupan y permean todo. Cada vez que tengo un día de esos, me acuerdo de mi primer beso.

Dos adolescentes a las que vi cuando abordaron en Bridgeport —ambas de aspecto latino, una de ellas un duende de pelo corto, con pintalabios brillante, la otra de pelo largo y con una sudadera escarlata que le queda grande— van sentadas unas filas detrás de mí y platican, según alcanzo a escuchar, sobre otra chava cuyo nombre es Pabla; sus risitas se derraman como el agua hirviendo en una olla de fideos. Y ahora una de las dos canta, con más hilaridad que burla: ¡Pabla! ¿Quién le pone Pabla a su hija? La otra chava dice: su papá, que es puertorriqueño. Su mamá es una señora blanca de aquí. Y la primera: pero ¿Pabla? ¿Qué tan pendejo puede ser el papá? ¡Pabla! Siguen riendo.

Yo sonrío para mí mismo también. Pobre Pabla. Nunca he conocido a nadie llamada Pabla. Lo que sí es que no es la versión femenina de Pablo, o al menos no de uso común. Alguna vez conocí a una Consuelo que me contó que toda su vida en Estados Unidos la gente le había dicho Consuela. Consuelo implica consolación o alivio; consuela hace pensar en zapatos.

Pero acabo de recordar a otra Pabla, creo que era de las historietas de Krazy Kat. Krazy, distraído para variar de su amor no correspondido por Ignatz, conoce en un árbol a una gata vivaz con ojos que enamoran llamada Pabla. Retozan juntos como ardillas entre el ramaje casi sin hojas, pero de pronto Pabla se cae de una rama y, en vez de desplomarse, se desvía hasta un montoncito de hojas rastrilladas. Krazy la sigue dejándose caer en la pila, al principio busca a Pabla juguetonamente, luego con más desesperación, agarrando las hojas una a una y arrojándolas a un lado hasta que no queda una sola. No hay huellas de Pabla. Solo de nuevo, se lamenta Krazy, na-tu-ral-men-te.

Antes de cumplir mi primer año de vida, mi madre se separó de mi padre y me llevó a vivir con ella a la casa de sus papás, en Ciudad de Guatemala. Nunca me ha dicho por qué lo hizo. Mis más antiguos recuerdos tienen lugar en la casa de mis abuelos, la misma en la que crecieron Mamita y su hermano Memo, una vieja casa colonial con un patio de piedra al centro, cuartos fríos y oscuros con pisos de baldosas pulidas y las ventanas con barrotes, que daban a la calle, generalmente cerradas; muebles oscuros y pesados en la sala y el comedor, estatuas de vírgenes y santos en vitrinas, canarios y gorriones en las jaulas que Abuelita guardaba en un patiecito lateral; los huipiles gruesos y bordados, con olor a tortillas y a jabón, que vestían las trabajadoras domésticas: la mayor de ellas tenía la cara arrugada, la menor pasaba buena parte del tiempo conmigo, tengo la imagen de su cabello azabache, de Rapunzel, tan largo como su cariño envolvente y sus risitas discretas; recuerdo estar sentado en la ventana de mi cuarto y pasarle mi camión de juguete por entre los barrotes a una mujer indígena que sacó a su hijo del rebozo y lo dejó sobre el adoquinado antiguo de la banqueta para que jugara con el camión, y mi sorpresa al ver que el niño estaba desnudo. Un recuerdo como la mitad partida de un amuleto misterioso que solo puede completarse si aquel niño de entonces, hoy adulto, lo recuerda también, y logramos reunirnos de algún modo y ensamblar nuestros fragmentos. Ni siquiera recuerdo si lo dejé quedarse el camión o no, aunque me gusta pensar que sí. Ni siquiera es muy probable que siga vivo, teniendo en cuenta lo que fueron los años de la guerra para los jóvenes mayas de mi generación. Quién sabe, tal vez siga por aquí en algún lugar y hasta tenga hijos nacidos de este lado.

Quizás Mamita ya no amaba a mi padre, o quizás se convenció de que ya no lo amaba lo suficiente como para vivir con él y criar una familia juntos. No es que Bert le pusiera el cuerno y por eso se haya ido. Es el tipo de cosas que creo que nos habría contado, o al menos a mi hermana y a Feli; seguro que no hubieran guardado ese secreto durante todos estos años. Nos íbamos a quedar en Guatemala y rehacer ahí nuestra vida. Pero cuánta humillación y cuánta miseria debe de haber sufrido mi padre durante aquellos dos años y pico, un tiempo demasiado largo lejos de su familia; seguro no esperaba que volviéramos. Y luego qué despliegue de magnificente perdón cuando supo que la canalla de su esposa y su hijo tuberculoso de tres años sí volverían a su lado después de todo. En Boston al menos me atenderían mejores médicos; en realidad por eso regresamos, según me enteré luego. Mi padre lanzó los dados y decidió mudarse con su inestable familia a aquel pueblo de apariencia idílica junto a la Ruta 128, donde compró una casita en un barrio tan nuevo que parecía recién salido de su empaque, erigido entre picos y colinas pronunciadas, y compuesto nada más por dos calles que se intersecaban, la recta de Sacco Road, donde vivíamos, y la curva de Enna Road, que enmarcaban los tres costados de un gran campo lleno de piedras y de abrojos llamado Down Back. Esa fue la casa, que venía parcialmente amueblada, a la que llegamos a vivir mi madre y yo poco antes de Navidad. Mi padre debe de haber ido por nosotros al aeropuerto Logan para llevarnos en coche a nuestra nueva casa, donde había instalado un arbolito de Navidad en el sótano, como si no quisiera que los vecinos lo vieran por la ventana, preocupado de que en el último instante no regresáramos a fin de cuentas, y los vecinos se preguntaran por aquel judío solitario que se dedicaba a hacer dientes falsos y tenía un arbolito de Navidad en la sala. Su hermana mayor, la tía Hannah, casada con un católico ruso, el tío Vlad, había decorado el arbolito. Al pie de este me esperaba una retroexcavadora naranja de juguete. Pero a mí me daba miedo mi papá y de inmediato lo desairé; aquel hombre entusiasta y aferrado cuyo matrimonio había salvado al enfermarme. Mi madre me lo contó cuando la visité hace poco en Green Meadows. A ti no te caía bien tu padre, dijo. Te daba miedo. ¿De verdad, Mamá? ¿Me daba miedo? ¿Y tú lo sabías? Porque yo no recuerdo nada de eso.