Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ker

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

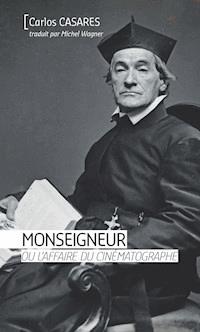

La plume exquise et délicate de Casares dépeint avec virtuosité une Espagne au cœur de la Première guerre mondiale, affaiblie et politiquement meurtrie.

Galice, 1912. Quelques mois avant l’assassinat du Premier ministre Canalejas, une guerre larvée oppose les libéraux anticléricaux aux extrémistes catholiques. Car si les premiers détiennent le pouvoir politique, les seconds règnent dans les provinces rurales.

L’arrivée du cinématographe dans une petite ville galicienne fait l’objet d’un nouvel affrontement entre ces deux factions. Pris en tenaille, l’évêque du diocèse est amené, bien malgré lui, à prendre parti contre son propre camp.

Un portrait vivace de la montée de l’extrémisme et du rôle fondamental de la presse dans cette Espagne d’avant-guerre.

Découvrez ce chef-d’œuvre abondamment salué par la critique en Espagne, où il fait toujours partie des meilleures ventes, trente ans après sa parution !

EXTRAIT

Monseigneur, malgré son avenante bonhomie, arrivait peu à peu au bout de sa patience. En bas du rapport déroutant et sectaire qu’il venait de lire, on avait crayonné une fois de plus l’absurde note qui avait le don d’aviver le ressentiment fâcheux et profond que, depuis deux mois, lui inspirait son intendant. C’est pourquoi il souhaita déjeuner seul. Il termina son bouillon, fit gentiment remplacer la viande, trop cuite à son goût, par deux tranches de jambon, prépara son dessert avec des morceaux de pomme et de fromage, puis demanda qu’on lui servît le café dans le salon Saint-Ignace.

CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE

- « Un roman passionnant à plus d’un titre. Par son style, celui d’un récit gouleyant comme un bon vin de Rioja et onctueux comme un vieux xérès. Par son contenu, enfin, qui met aux prises les forces de la lumière morale et celles des ténèbres du fanatisme (d’où qu’il soit) dans un combat larvé où tous les coups semblent permis. Ajoutez à cela la dévotion crédule pour les "miracles" et vous obtiendrez un petit bijou littéraire d’une actualité brûlante ! »

(M Belgique)

- « Un roman d’une incroyable puissance. Carlos Casares enfin traduit en français nous offre un texte fort et prenant. »

(Filiber)

A PROPOS DE L'AUTEUR

Carlos Casares est né en 1941. Sa famille est profondément religieuse. Cet environnement le mène au séminaire d'Ourense. Pendant cette période, il subit une pression constante due au fait qu'il parle galicien. Cette atmosphère l'amène à développer un certain non-conformisme qui l'amène à ses premiers travaux littéraires. Casares finit par quitter le séminaire et poursuit des études en autodidacte. Pendant ses études, il écrit abondamment et publie notamment de nombreux contes en 1965 dans le magazine Grial. En 1967, son premier roman,

Vento Ferido (Vent blessé) est publié par Galaxia.

Dès la fin de ses études, il retourne à Xinzo et cherche un poste d'enseignant. Après avoir échoué à Ourense, il est embauché à Viana do Bolo comme assistant au Colegio Libre Asociado. Il s'y heurte avec le chef d'établissement à cause de l'organisation d'événements désapprouvés par le régime de Franco. Il est interdit d'enseignement en Galice. Il part alors pour le pays Basque et y enseigne, mais finit par retourner rapidement en Galice.

En 1974, Casares obtient un poste de professeur d'espagnol à Cangas do Morrazo. Mais il ne tarde pas à récolter un blâme. L'année suivante, il remporte le prix Galaxia. Il publiera ensuite plusieurs essais à propos d'intellectuels galiciens. Il devient le plus jeune membre de l'Académie royale de Galice en 1977. Après plusieurs romans salués par la critique et couronnés par un succès public considérable, il sera quelques années député.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 114

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Un évêque en avance sur son temps, un village en proie aux conflits entre anticléricaux et l’Eglise, l’apparition d’un cinéma dans ce même petit village… le contexte est posé et nous voilà dans un roman d’une incroyable puissance. – Filiber

Un récit gouleyant comme un bon vin de la Rioja et onctueux comme un vieux xérès, tout en finesse et subtilité, sans pour autant monter à la tête. […] Ajoutez à cela la dévotion crédule pour les « miracles » et vous obtiendrez un petit bijou littéraire d’une actualité brûlante ! – M… Belgique

Préface

Pour comprendre pleinement ce dont il est question dans ce magnifique roman, publié il y a plus de trente ans par Carlos Casares, il faut sans doute, au préalable, rappeler quelques éléments historiques qui déterminent le contexte de l’intrigue. Nous sommes en Galice, en 1912, probablement dans la ville d’Ourense, même si elle n’est jamais citée. Le cinéma vient de débarquer et ce qui nous semble aujourd’hui évident suscite alors un débat crucial. Outre les dangers réels – la moindre étincelle peut déclencher un incendie ravageur – , les opposants vont mettre en avant, pour tenter de faire interdire ce lieu de perdition, les risques moraux. Et les extrémistes catholiques (eh oui, il fut un temps pas si lointain, et d’ailleurs pas tout à fait révolu, où les extrémistes n’étaient pas seulement de la religion que l’on croit…) se démènent pour que l’évêque de la ville interdise le cinéma. Sauf que ledit évêque est bien plus libéral qu’eux…

À l’époque, l’Espagne est secouée par un conflit profond entre les libéraux, anticléricaux, et les catholiques. Les libéraux sont au pouvoir, et Canalejas est Premier ministre. Il sera assassiné en pleine rue en 1912 par un anarchiste, alors qu’il observe la vitrine d’un libraire madrilène (comme quoi, l’amour des livres n’est pas sans risque lui non plus). Mais dans les villages, et particulièrement dans cette Galice profonde, l’Eglise règne en maître. Et la presse est le lieu le plus sensible où se joue ce bras de fer permanent entre libéraux et catholiques, comme l’illustre parfaitement ce roman.

Voilà pour l’intrigue. Reste à dire pourquoi il y a quelque intérêt à publier aujourd’hui la traduction d’un roman aussi vieux, traitant d’une histoire plus vieille encore… Si l’on adopte d’ailleurs le point de vue de Monseigneur, cet évêque sensible à la modernité, il vaudrait mieux sans doute se concentrer sur des œuvres vraiment contemporaines…

Mais c’est que le passé peut être plus contemporain que l’actualité. Le pas de côté qu’il représente offre la distance nécessaire pour mieux comprendre et mieux illustrer. « L’art, c’est la distance que le temps donne à la souffrance », écrit Camus ; et quand la réflexion s’en mêle, le temps offre à la souffrance, outre la beauté, cette intelligence dont nous avons tant besoin. Intelligence au sens premier : rendre intelligible, permettre de lire en profondeur l’Histoire pour être mieux à même de comprendre le présent et de réagir aux défis qu’il nous pose.

On pourrait dire qu’il s’agit du conflit éternel entre le jour et la nuit, les lumières et l’obscurantisme. Manichéisme si contemporain, qui réduit les couleurs des sentiments et des attitudes, des idées et des actes au blanc et au noir. Mais comme l’écrit encore Camus, « La vérité, comme la lumière, aveugle ; le mensonge, au contraire, est un beau crépuscule qui met chaque objet en valeur. » Et l’art, bien sûr, est un mensonge qui dit la vérité. C’est dans le crépuscule, entre chiens et loups, que Monseigneur dévoile toute sa richesse, dans les mille nuances où le bien et le mal se contaminent.

Un mot encore, et pas le moindre : si cette traduction a toute sa raison d’être aujourd’hui, c’est aussi pour sa qualité intrinsèque. On parle rarement des traducteurs, et c’est une grave erreur. Ce sont des artistes à part entière. Et Michel Wagner offre à Casares son immense talent d’écrivain, qu’il vous restera à découvrir, si ce n’est déjà fait, après la lecture de ce roman essentiel.

Vincent Engel

I

Monseigneur, malgré son avenante bonhomie, arrivait peu à peu au bout de sa patience. En bas du rapport déroutant et sectaire qu’il venait de lire, on avait crayonné une fois de plus l’absurde note qui avait le don d’aviver le ressentiment fâcheux et profond que, depuis deux mois, lui inspirait son intendant. C’est pourquoi il souhaita déjeuner seul. Il termina son bouillon, fit gentiment remplacer la viande, trop cuite à son goût, par deux tranches de jambon, prépara son dessert avec des morceaux de pomme et de fromage, puis demanda qu’on lui servît le café dans le salon Saint-Ignace.

C’était l’endroit qu’il affectionnait, les chaudes journées de l’été, pour y faire une petite sieste entre le repas et l’étude à laquelle il se consacrait chaque après-midi à quatre heures précises. Les épaisses tentures de velours rouge le dispensaient de rabattre les contrevents pour se protéger du soleil ; et les fauteuils profonds, les plus confortables de la demeure, si propices au repos, lui faisaient grâce du désagrément, insurmontable à son goût, de se mettre au lit à de pareilles heures. Seules les mouches qui vrombissaient là en grand nombre, attirées sans doute par le voisinage tout proche des chevaux dont l’écurie se trouvait presque sous ses pieds, empêchaient le salon d’être aussi parfait que Monseigneur l’eût souhaité.

Il attendait déjà impatiemment qu’on lui apportât le café. Le son feutré de la lourde porte de châtaignier que le serviteur refermait ensuite derrière lui était le signal que Monseigneur attendait pour se mettre à l’aise. Il déboutonnait sa soutane, dénouait les lacets de ses chaussures et recouvrait sa calvitie d’un mouchoir blanc pour se protéger des mouches. Ensuite, il appuyait sa tête sur sa main droite, étirait les jambes autant qu’il le pouvait et, enfin, se laissait bercer par les bruits familiers de la rue. Il restait ainsi, dans une agréable somnolence, pendant une bonne heure.

Mais cet après-midi il ne parvenait pas à fermer l’œil, car le rapport de don Genaro, un essaim de mots enragés, bourdonnait dans sa tête. Depuis que l’italien Pietro Barbagelatta1 avait eu l’idée d’ouvrir en ville une salle de cinéma, Monseigneur n’était plus du tout tranquille. Cela avait commencé par les démarches engagées à la mairie afin que l’autorisation d’exploitation fût rejetée, sans résultat. Leur succédèrent les pressions exercées sur le propriétaire des locaux afin qu’il ne les louât point, sans plus d’effet. Et voici que revenait cette absurde insinuation, contraire à l’esprit des Évangiles, que Monseigneur se jurait bien de ne pas tolérer, quoi qu’il advînt.

Il n’avait pas encore eu le temps de réfléchir à une solution décisive, quand la voix douce et puérile de don Genaro qui l’appelait « Monseigneur, Monseigneur » derrière la porte, vint troubler une fois encore sa tranquillité. Il laissa passer un moment sans mot dire et, alors qu’il venait de décider de ne pas répondre, changea d’avis à la pensée que son intendant finirait de toute façon par entrer sans permission. En effet, avant d’en être prié, celui-ci encadra son immense et robuste carcasse dans le chambranle de la porte en demandant, d’une voix forte, si Monseigneur allait bien.

— Je vais parfaitement bien.

— Monseigneur désire-t-il que je lui fasse préparer une tasse de camomille ?, insista l’intendant.

— Non merci, répondit l’évêque en lui désignant un fauteuil.

Puis il reboutonna sa soutane et entreprit de renouer les lacets de ses chaussures. Il le faisait avec calme, conscient que cette posture laborieuse lui donnait l’avantage sur son adversaire tout en lui permettant de décongestionner petit à petit son visage encore empourpré. Une fois debout, il réalisa que son crâne arborait toujours le mouchoir chasse-mouches, et il se sentit ridicule. En décidant, malgré tout, de ne point l’ôter, il reprenait la maîtrise de la situation comme en témoignaient la nervosité croissante et l’agitation des mains de don Genaro, aussi Monseigneur estima-t-il être en situation de répondre avec aplomb à la proposition maladroite qu’il n’allait pas tarder à entendre de la bouche de son intendant.

Mais il se trompait. Le prêtre était dans tous ses états non parce qu’il venait en imposer, mais parce qu’il avait une faveur à demander : son neveu, Antonio Biempica, le légataire de sa sœur Teresa – chez laquelle Monseigneur s’était régalé du meilleur potaufeu de sa vie, avait mangé la plus savou-reuse viande d’agneau qui eût jamais flatté son palais, et fait un sort à un flan sans pareil dans tout le diocèse – voulait entrer au séminaire et, pressé par l’âge, devenir curé au plus vite.

Monseigneur sourit malicieusement dans son for intérieur en s’efforçant, autant qu’il le pouvait, de montrer la mine austère qui sied aux prélats. Il ôta le mouchoir de sa tête, sourit onctueusement afin d’accorder l’expression de son visage à sa jubilation intérieure et, avant de répondre, prit le temps de formuler cette question pleine d’une modération préméditée :

— Connaissez-vous l’histoire de don Braulio Fuentes, un curé de mon diocèse d’origine, que j’ai côtoyé au séminaire de Mondoñedo ?

Avant même de poser la question, Monseigneur savait qu’on lui répondrait non, toutefois il attendit que don Genaro le lui dît. Cela fait, il fixa longuement sur lui ses yeux verts pétillant de joie, et lui parla enfin de ce curé formé à la va-vite, aussi niais que saint homme, dont les mésaventures avaient fait rire à gorge déployée deux générations d’ecclésiastiques.

Il se fait que notre don Braulio, le jour de sa première messe, au moment solennel de la consécration, courba rituellement le front devant l’autel et se figea dans cette posture pendant cinq longues minutes non sans inquiéter et surprendre le curé qui le parrainait, car un tel retard était incompréhensible même en tenant compte du délai plutôt long qu’on accorde d’habitude au célébrant novice afin qu’il ait le temps de se remettre de ses émotions. Deux minutes supplémentaires s’étant écoulées, il lui demanda à voix basse, mais intelligiblement : « Braulio ! Vastu consacrer à la fin ! » Et l’autre, pétrifié, acquiesçant de sa lourde tête, et la bouche en coin : « Que je consacre quoi ? » « Mais ! l’hostie… », lui souffla le concélébrant. « C’est que je l’ai déjà avalée ! », répondit don Braulio.

Don Genaro éclata de rire, des convulsions semblables à des vagues déferlaient de son double menton vers sa poitrine où elles s’apaisaient quelques secondes avant d’aller mourir en douceur sur sa bedaine. Monseigneur se réjouit de l’allégresse de son intendant. En outre, il considérait que cette manière de rire, tonitruante et joviale, éloignait la conversation, pour cette fois, du propos cinématographique. Néanmoins, l’évêque connaissait fort bien la faiblesse de cet homme, et sa couardise qui l’avait si sou-vent paralysé en sa présence. Il n’ignorait pas non plus les changements qui n’avaient cessé de s’opérer dans son caractère tout au long de ces deux dernières années. Submergé par des crises de conscience, aiguillonné par un mysticisme sincère procédant de son inca-pacité à comprendre la crise religieuse que traversait l’Église, il pouvait trouver assez de force en soi-même pour se donner l’allure valeureuse d’un prophète.

Lorsque Monseigneur était arrivé au diocèse, don Genaro était le proviseur du séminaire. À la faveur d’une audience privée, il lui proposa de l’entendre en confession. Les larmes versées, les luttes et les batailles qui se livraient en lui, aussi énormes que son corps, touchèrent si profondément la pitié de l’évêque qu’il lui proposa sur-le-champ de devenir son intendant. Ce fut une erreur. Pendant deux ans il ne lui avait guère causé de soucis, mais tout récemment il était devenu un collaborateur encombrant. Son intelligence limitée et son asservissement à une conscience tourmentée par la crainte faisaient de lui la proie idéale de ceux qui, dans la coulisse, s’opposaient à la politique diocésaine de Monseigneur.

Alors que le vicaire riait, Monseigneur contemplait son manque total de grâce. Grand, dégingandé, les bras musculeux d’une incroyable envergure, l’énorme bedon… tout en lui était démesuré, hors de proportion. Monseigneur imaginait les pathétiques désarrois de son adolescence, les cruelles désillusions devant le miroir à l’âge de la puberté, les premières débâcles de sa vie sociale. Il était sur le point de le prendre en pitié, de substituer la commisération à la colère, mais il n’en eut pas le loisir… Le vicaire se redressa d’un bond, baisa énergiquement l’anneau de l’évêque, gagna la porte en deux enjambées, et s’en alla. Derrière le sourire avec lequel il avait essayé de tempérer la brusquerie involontaire de son attitude déplacée, perçait une mimique hautaine qui eut pour effet d’assombrir le regard lumineux de Monseigneur.

1 Barberousse, en italien.

II

Monseigneur contemplait par la fenêtre du fiacre l’allégresse matinale des rues, indifférent au sermon que don Genaro lui faisait sur les périls menaçant les âmes l’été venu. En longeant le talus du parc il eut le loisir d’apercevoir au loin, toutes floues dans l’air caniculaire, deux bonnes douzaines de garçons qui se baignaient dans le fleuve. Il en éprouva une sorte d’élan sensuel et profane qui le contraignit à réciter une petite prière dans le secret de son cœur. Cette vision lui rendait d’autant plus pénible la visite qu’il allait faire. Il lui déplaisait de célébrer la messe dans la chapelle des bonnes sœurs en cette saison : il y régnait une chaleur insupportable et, en outre, il ne pouvait s’habituer à l’odeur de citronnelle dont tout le couvent était imprégné. Et pour combler la mesure : il y avait sœur Sabina.