3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

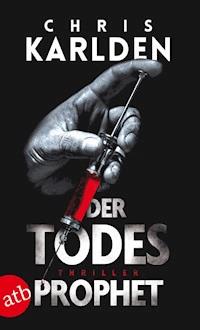

Der ehemalige Strafverteidiger Martin Waller hat sich auf das Restaurieren antiker Möbel spezialisiert. Ein Auftrag führt ihn während der Saisonferien in ein nobles Berghotel, wo sich neben dem Hoteldirektor und der Eigentümerin nur noch wenige Angestellte aufhalten. Noch am Abend seiner Ankunft erhält Martin eine E-Mail, die ihn völlig aus der Bahn wirft. Denn Absender ist seine Frau Anna, doch die ist auf den Tag genau seit drei Jahren tot. Später am Abend ein weiterer Schock: Ein Mann liegt bewusstlos vor dem Hotel. Martin kennt ihn. Es ist Eddie Kaltenbach, ein psychopathischer Mörder und der Grund, warum Martin einst seinen Job als Anwalt aufgeben musste. Erst im Laufe der endlosen Nacht, in der die Zahl der Überlebenden unaufhörlich abnimmt, kommt Martin einem monströsen Plan auf die Spur. Nichts ist, wie es scheint. Alles hat seinen Grund. Und Martin muss sich seiner Vergangenheit stellen, will er das Rätsel lösen und die Nacht überleben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

MONSTROES

PSYCHOTHRILLER

CHRIS KARLDEN

INHALT

Kein Buch mehr verpassen

Über das Buch

Über den Autor

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Kapitel 63

Kapitel 64

Kapitel 65

Kapitel 66

Kapitel 67

Nachwort

Weitere Bücher

Psychothriller

KEIN BUCH MEHR VERPASSEN

Newsletter

Autorenhomepage

ÜBER DAS BUCH

Ein psychopathischer Killer in einem einsamen Berghotel. Abgeschnitten von der Außenwelt. Er ist auf der Jagd. Auf der Suche nach einer bestimmten Person. Doch er ist nicht der Einzige, der dort Spaß am Morden hat.

Der ehemalige Strafverteidiger Martin Waller hat sich auf das Restaurieren antiker Möbel spezialisiert. Ein Auftrag führt ihn während der Saisonferien in ein nobles Berghotel, wo sich neben dem Hoteldirektor und der Eigentümerin nur noch wenige Angestellte aufhalten. Noch am Abend seiner Ankunft erhält Martin eine E-Mail, die ihn völlig aus der Bahn wirft. Denn Absender ist seine Frau Anna, doch die ist auf den Tag genau seit drei Jahren tot. Später am Abend ein weiterer Schock: Ein Mann liegt bewusstlos vor dem Hotel. Martin kennt ihn. Es ist Eddie Kaltenbach, ein psychopathischer Mörder und der Grund, warum Martin einst seinen Job als Anwalt aufgeben musste. Erst im Laufe der endlosen Nacht, in der die Zahl der Überlebenden unaufhörlich abnimmt, kommt Martin einem monströsen Plan auf die Spur. Nichts ist, wie es scheint. Alles hat seinen Grund. Und Martin muss sich seiner Vergangenheit stellen, will er das Rätsel lösen und die Nacht überleben.

ÜBER DEN AUTOR

Chris Karlden, geb. 1971, studierte Rechtswissenschaft und schrieb in dieser Zeit Kurzgeschichten und Drehbücher. Nach seinem Examen arbeitete er zunächst als Videojournalist und gestaltete tagesaktuelle Fernsehbeiträge. Im Anschluss nahm er eine Tätigkeit als Jurist auf, die er über viele Jahre hinweg ausübte.

Mittlerweile widmet sich Chris Karlden beruflich ausschließlich dem Schreiben von Spannungsromanen und lebt mit seiner Familie als freier Autor im Saarland. Er ist sehr am Austausch mit seinen Leserinnen und Lesern interessiert, die er insbesondere auf Facebook über seine Bücher auf dem Laufenden hält.

Neuigkeiten und Kontakt zu Chris Karlden erhalten Sie hier:

Homepage: https://www.chriskarlden.de

Facebook: https://www.facebook.com/c.karlden

https://www.facebook.com/chriskarlden.de

Instagram: https://www.instagram.com/chris.karlden

Um kein neues Buch des Autors zu verpassen, empfiehlt es sich, seinen kostenlosen Newsletter unter https://chriskarlden.de/newsletter

zu abonnieren.

Monströs

Überarbeitete Neuauflage

Copyright © 2021 by Chris Karlden

Alle Rechte vorbehalten

Chris Karlden

c/o COCENTER

Koppoldstr. 1

86551 Aichach

E-Mail: karlden(at)chriskarlden.de

https://chriskarlden.de

Umschlaggestaltung: Artwize, https://cover.artwize.de/

unter Verwendung

zweier Fotos von Depositphotos.com

https://de.depositphotos.com/9283308/stock-photo-mountain-hotel-in-winter.html Urheberrecht: mdurinik

https://depositphotos.com/22657333/stock-photo-blood-on-the-snow.html

Urheberrecht: bzyxx

Foto von images.unsplash.com

https://images.unsplash.com/photo-1454496522488-7a8e488e8606

Urheberrecht: Rohit Tandon

Lektorat & Korrektorat: Heidemarie Rabe

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jedwede Verwendung des Werkes darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors erfolgen. Dies betrifft insbesondere die Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung.

Dies ist ein fiktiver Roman. Die Figuren und Ereignisse darin sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit echten Personen, lebend oder tot, wäre zufällig und nicht beabsichtigt.

ZWEI JAHRE DAVOR

Meldung aus der Frankfurter Rundschau:

Zeugen gesucht! Am gestrigen Abend wurde die Staatsanwältin Dr. Michaela W. in der Nähe ihres Wohnhauses auf offener Straße erschossen. Die Polizei geht von einem Auftragsmord aus. Die Auftraggeber werden in den Reihen der organisierten Kriminalität vermutet. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Dr. Michaela W. war verheiratet und Mutter zweier Kinder.

MONST/RÖS; <LAT. (FRANZ.)>

(furchterregend scheußlich; ungeheuer aufwendig; med. missgebildet)

1

Heute

»Ich bin es!«

Drei normale Worte. Für ihn aber hatten sie die Wirkung einer Rechts-Links-Kombination mit einem abschließenden Aufwärtshaken zum Kinn.

Er fühlte sich kraftlos und benommen. Für einen Moment glaubte er zu taumeln und die Bodenhaftung zu verlieren.

Seit über sechs Jahren hatte er keinen Kontakt mehr zu seinem Bruder gehabt, und dennoch hatte er jetzt dessen Stimme am Telefon sofort erkannt. Es war die Stimme, die für alles stand, vor dem er für immer hatte fliehen wollen. Er war wie gelähmt, unfähig, einen Ton herauszubringen. Aber warum? Warum tat er ihm das an?

Er ließ das Telefon sinken, ging barfuß, noch in der Unterwäsche vom Vortag vom Schlafzimmer in die Küche und setzte sich an den kleinen Tisch. Sein leerer Blick streifte die heruntergekommene Küchenzeile. Schnell schloss er die Augen, drückte die Lider zusammen und wünschte, er wäre jemand anderes.

Schließlich blies er die angehaltene Luft aus und hob das Telefon langsam wieder ans Ohr. Am Rauschen in der Leitung hörte er, dass sein Bruder noch nicht aufgelegt hatte. Leider.

»Was willst du?«, flüsterte er.

»Du musst mir helfen. Ich brauche dich hier.«

Die dunkle Stimme seines Bruders war fordernd, wie immer. Aber etwas war anders. Die Stimme, die er so gut kannte und der er jahrelang wie ein dressierter Hund gehorcht hatte, war nicht so klar und fest wie sonst. Er hörte die Gefahr förmlich heraus. Aus den Worten, die an sein Ohr drangen, formte sich das Bild eines rot aufleuchtenden Warnsignals in seinem Kopf.

Er atmete tief durch, wie es sein Therapeut ihm immer wieder eingetrichtert hatte. Die Anspannung löste sich ein wenig. Was immer sein Bruder von ihm wollte, es konnte ihm egal sein. Er würde kein Risiko eingehen, denn er wusste, wie gefährlich sein Bruder für ihn war. Wenn er das Dynamit war, dann war sein Bruder das Feuer an der Zündschnur.

»Was ist los mit dir? Hat es dir die Sprache verschlagen? Ich habe gesagt, ich brauche dich hier!«, sagte sein Bruder. Sein Tonfall brachte unmissverständlich zum Ausdruck, dass ihm die Gesprächspausen eindeutig zu lange dauerten.

Was sollte das? Langsam kehrte seine gewohnte Kaltschnäuzigkeit zurück. »Das ist ausgeschlossen, und das weißt du auch.«

Die Reaktion seines Bruders kam schnell und treffsicher. »Du schuldest mir noch was. Ich habe dich damals auch rausgeboxt, vergiss das nicht!«

Düstere Erinnerungen schwappten wie ein Tsunami aus seinem Unterbewusstsein an die Oberfläche. Erinnerungen, von denen er gedacht hatte, sie für immer begraben zu haben. Szenen eines früheren Lebens, grauenvoll und verstörend krachten wie Gewitterblitze vor seinem geistigen Auge nieder.

Er schnappte nach Luft. Er hatte geglaubt, all das Monströse, das Raphael, sein zweites Ich, getan hatte, für immer in der untersten Schublade seines Gedächtnisses verstaut und abgeschlossen zu haben. Was für ein Irrtum. Nur ein einziger Satz und die dazu passende Stimme, und alles war wieder da. Es war, als ob es gestern geschehen wäre. Dabei waren sieben Jahre vergangen. Sein Therapeut würde das einen Trigger nennen. Ihm war der Fachbegriff egal, er wusste auch nicht, warum ihm das jetzt einfiel. Er wollte nur, dass es aufhörte. Die Panik, die Angst und diese Dumpfheit, die er nur zu gut kannte und die ihn in einen gefühlsdichten Kokon einweben konnte.

Damals, dachte er. Ja, es stimmte. Ohne seinen Bruder säße er jetzt noch im Knast oder, was wahrscheinlicher war, vollgepumpt mit Beruhigungsmitteln in einer Irrenanstalt. Aber wer war schuld an allem gewesen? Doch nicht er. Sein Bruder hatte ihm den Auftrag erteilt, wie immer. Und Raphael hatte ihn ausgeführt, wie immer, ohne zu fragen. Ohne auch nur einen Moment zu zögern oder darüber nachzudenken, was er tat. Da war es doch selbstverständlich, dass sein Bruder ihn aus der beschissenen Lage, in die er ihn gebracht hatte, auch wieder befreite. Nur nicht auf diese Art und Weise, wie er es damals schließlich getan hatte. Aber sei es drum. Es hatte funktioniert und wenn er ehrlich war, hatte es ihn auch nie wirklich gekümmert, wie sein Bruder das Problem aus der Welt geschafft hatte. Hauptsache, er hatte es getan.

»Ich habe dir gesagt, du sollst dich nie wieder bei mir melden«, sagte er schließlich und merkte im gleichen Moment, als er die Worte sprach, dass sie nicht endgültig genug über seine Lippen gekommen waren.

Sein Bruder wartete kurz, bevor er antwortete. »Ich habe zwar nie verstanden, warum du aufgehört hast. Aber ich hätte mich darangehalten. Ich hätte dich in Ruhe gelassen. Doch es geht nicht anders. Du bist der Einzige, der mir helfen kann. Alles Weitere, wenn du da bist. Du musst dich jetzt beeilen. Die Zeit wird knapp.«

Er war unschlüssig und schwieg. Sein Bruder klang nervös. Das passte nicht zu ihm. Er griff die Thermoskanne auf dem Küchentisch und goss sich eine Tasse von dem Kaffee ein, den seine Frau wie jeden Tag von ihrem Frühstück übrig gelassen hatte.

»Nein«, sagte er dann.

Für ein paar Sekunden herrschte Schweigen in der Leitung. Dann: »Warum, glaubst du, rufe ich an?«

Sein Bruder erwartete keine Antwort. Bevor er fortfuhr, machte er eine winzige Pause, um die Wirkung der folgenden Worte zu verstärken.

»Du bist die einzige Person, die mich retten kann. Nur du, niemand sonst. Mit anderen Worten: Wenn du Nein sagst, wenn du dich nicht augenblicklich auf den Weg machst, sterbe ich!«

Die Aussage war eindeutig, und doch konnte er nicht daran glauben. Sein Bruder war immer derjenige gewesen, der austeilte. Jetzt steckte er offenbar in der Klemme. Aber was sollte das, warum konnte nur er ihm helfen nach all den Jahren? Und wenn es so war: Musste er dann nicht über seinen Schatten springen, das Risiko eines Rückfalls eingehen und seinem Bruder helfen? Auch wenn ihn das hier nur allzu sehr an früher erinnerte, als sein Bruder nur zu rufen brauchte und er zur Stelle war. Doch eines war klar: Wenn es hart auf hart gekommen war, hatte sein Bruder ihn auch nie hängen lassen. Verdammt, er wollte nicht zurück. Er hatte jetzt ein anderes Leben.

»Ich bin dein Bruder. Hilfst du mir jetzt oder nicht?« Diesmal klang die Stimme ungewohnt freundlich, fast schon mitleiderregend. Er wunderte sich immer wieder aufs Neue, dass er zur Wahrnehmung solcher Feinheiten in der Lage war, seit er regelmäßig die Medikamente nahm.

»Was ist jetzt? Ich habe keine Zeit mehr«, drängte sein Bruder weiter.

Ich habe keine Zeit mehr. Er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, in was für eine Geschichte sein Bruder da hineingeraten war. Das alles klang mehr als seltsam, und aus dem Wenigen, was sein Bruder erzählt hatte, konnte er nicht einmal erahnen, worum es ging. Was also sollte er tun? Jeden anderen hätte er zum Teufel gejagt, aber das hier war nun mal sein Bruder.

»Du hast doch genug Leute. Warum ausgerechnet ich?«, fragte er.

»Nicht am Telefon.«

Es war elf Uhr morgens. Er war erst vor zehn Minuten aufgestanden. Die Nachtschicht saß ihm noch in den Knochen. Er trank einen Schluck Kaffee und nahm dazu seine Morgentablette, die Sarah ihm auf den Tisch gelegt hatte. Der Kaffee war nicht mehr richtig heiß, aber er tat seinen Dienst. Er glaubte seinem Bruder. Wenn es nicht ernst wäre, hätte er ihn nicht angerufen.

Er atmete tief durch und schloss die Augen. Dann gab er sich einen Ruck und traf eine Entscheidung.

»Also gut. In zwei Stunden bin ich bei dir.«

Am anderen Ende der Leitung wurde einfach aufgelegt.

2

Er tippte die Nummer seiner Frau in das Tastenfeld des Telefons. Sarah hatte einen Halbtagsjob in der Buchhaltung der gleichen Spedition, in der er als Nachtwächter arbeitete, und würde um halb eins Feierabend haben. Mit den beiden Minigehältern kamen sie über die Runden. Sie brauchten keinen Luxus, und Kinder hatten sie keine.

Er erzählte ihr, dass er spontan noch einem Kollegen, der ihn gerade angerufen habe, beim Tapezieren helfen wolle. Er wäre also nicht da, wenn sie nach Hause käme. Sie solle auch mit dem Abendessen nicht auf ihn warten.

Er hatte Sarah nie erzählt, dass er einen Bruder hatte. Sie wusste so vieles nicht. Auch Raphael war sie nie begegnet. Vielleicht war sie gerade deshalb das Beste, was ihm je im Leben passiert war.

Er startete den Wagen und fuhr los. Während er sich Frankfurt näherte, spürte er zum ersten Mal seit Jahren wieder die Kälte in seinem Körper. Er musste zugeben, dass er sie vermisst hatte. Sie breitete sich mit jedem Kilometer, den er zurück in sein altes Leben fuhr, weiter in ihm aus. Als er vor dem Mietshaus parkte, in dem sein Bruder wohnte, hatte er das Gefühl, nie weg gewesen zu sein.

Es machte ihm Angst. Er tat genau das, was sein Therapeut ihm strengstens verboten hatte. Er konfrontierte sich wieder damit. Aber was sollte er tun? Es ging um seinen Bruder, seinen einzigen noch lebenden Verwandten, dessen Leben dem Telefonat zufolge bedroht wurde. Er durfte nur auf keinen Fall zu tief in seine alten Gewohnheiten eintauchen, dann würden die sorgsam aufgebauten Sicherungen in seinem kranken Gehirn auch standhalten. Er musste einen imaginären Schutzwall um sich errichten, der es ihm erlaubte, die Dinge auf Distanz zu halten. Auch wenn er in Bezug auf seinen Bruder keine emotionale Bindung mehr hatte, so konnte er doch die Tatsache, dass das gleiche Blut in ihren Adern floss, nicht gänzlich außer Acht lassen.

Blut, das Wort rief Bilder in ihm hervor, bei denen sich die meisten Menschen übergeben hätten. Er hingegen hatte sich notgedrungen daran gewöhnt. Er musste Raphael beschützen, auch wenn man Raphael vorwarf, abartig zu sein, weil es ihn keine Überwindung kostete oder gar Emotionen in ihm hervorrief, wenn er einem Menschen bei lebendigem Leib mit dem Messer ein Auge entfernte. Das war für Raphael doch nur ein Beruf wie jeder andere auch. Ihm verursachte es kein Unbehagen zu sehen, wie Menschen von innen aussahen. Nur war er kein Chirurg geworden, sondern einer, der dafür sorgte, dass die Ärzte etwas hatten, das sie wieder zusammenflicken konnten.

Er stieg aus und blickte die Straße hinunter. Es war jetzt Viertel nach eins. Es regnete, und seine Bluejeans sog den prasselnden Regen auf wie ein Schwamm. Bevor er in den überdachten Eingangsbereich des Mietshauses huschte, sah er an der Fassade des achtstöckigen Hauses empor. Sie war noch dreckiger, als er sie in Erinnerung gehabt hatte.

Er hatte nie verstanden, warum sein Bruder noch immer in der alten Bruchbude ihrer früh verstorbenen Tante wohnte. Sein Bruder war reich. Er hätte sich eine Villa in Frankfurts Nobelgegend leisten können. Doch er wollte nicht. Er hatte immer gesagt, hier unter all den normalen Menschen würde er sich wohler fühlen. Er brauche das Milieu, seine Basis, um nicht zu verweichlichen.

Verrückt, dachte er. Aber wenn er dieses Wort in Gegenwart seines Bruders ausgesprochen hätte, dann hätte er die Antwort geradezu provoziert.

»Wer von uns beiden ist denn hier der Verrücktere?«, hätte sein Bruder gefragt und dabei kalt gelächelt.

Er klingelte auf dem namenlosen Schild und erwartete, die Stimme seines Bruders über die Sprechanlage zu hören. Doch es geschah nichts. Er drückte drei weitere Male auf den Klingelknopf. Wieder nichts. Dann öffnete sich die schwere Eingangstür und ein Junge von acht oder neun Jahren mit blonder Zottelmähne kam aus dem Haus.

Er nutzte die Gelegenheit und stellte den Fuß in die Eingangstür. Als der Junge um die Ecke verschwunden war, betrat er das Treppenhaus. Es gab keinen Fahrstuhl.

Die Treppe hinauf in den achten Stock zog sich endlos hin. Sein Bruder bezeichnete das kostenlose tägliche Hinaufsteigen als Fitnessübung. Er selbst empfand es als sinnlose Quälerei. Er erklomm Stockwerk für Stockwerk und stellte dabei bedauernd fest, dass die Pfunde, die er in den vergangenen Jahren zugelegt hatte, ihm erheblich zu schaffen machten.

Nach einer gefühlten Ewigkeit hatte er die Etage mit der Wohnung seines Bruders erreicht. Er hielt sich am Treppengeländer fest und schnaufte. Schweißperlen rannen von seiner Stirn. Er ging ein paar Schritte den Flur entlang, dann sah er die Wohnungstür. Sie stand einen Spalt weit offen. Auf dem Boden vor der Tür lagen Splitter. Aufgebrochen, dachte er. Ein Schreck durchfuhr seine Glieder. Sein erster Impuls war, in die Wohnung zu stürmen, doch sein Handy hielt ihn im selben Moment davon ab, als es klingelte. Er hatte eine digitale Kopie des schrillen Läutens der alten Telefone von vor dreißig Jahren als Klingelton eingestellt. Besser hätte er die Aufmerksamkeit eines potenziellen Einbrechers, der sich vielleicht noch in der Wohnung befand, nicht auf sich lenken können. Er lehnte sich an die Wand neben der Tür und schaute auf das Display des Handys. Es meldete einen unbekannten Anrufer. Kurz zögerte er, dann nahm er das Gespräch entgegen.

Die Stimme am anderen Ende hatte nichts Menschliches. Sie klang wie ein Roboter. Der Anrufer benutzte ein Gerät oder eine Software zur Stimmenverfremdung. Doch das, was die Stimme sagte, war noch viel schlimmer. »Gehen Sie rein und warten Sie auf weitere Anweisungen. Wenn Sie versuchen sollten, Ihren Bruder zu befreien, stirbt er. Wenn Sie ohne unsere Zustimmung dieses Telefonat beenden, stirbt Ihr Bruder ebenfalls. Wenn Sie ihn sehen, wissen Sie, dass wir es ernst meinen.«

Völlig überrumpelt folgte er der Aufforderung der Stimme und öffnete die Tür. Beiläufig nahm er jetzt wahr, dass zwei Einschusslöcher darin klafften. Ein schaler Geruch von Schweiß und Blut strömte ihm entgegen. Vorsichtig betrat er die Wohnung und warf im Vorübergehen einen Blick durch die angelehnte Schlafzimmertür zu seiner Rechten und blieb abrupt stehen. Er sah die Beine eines Mannes, der neben dem Bett lag. Mehr war durch den Spalt nicht zu erkennen. Er ließ die Tür aufschwingen und sah, wer da lag. Es war nicht sein Bruder. Es war Johnny.

Johnny war so etwas wie der Leibwächter seines Bruders, fast schon ein Freund. Mehr als zwanzig Jahre hatte er für Udo gearbeitet. Er lag auf dem Rücken neben dem Bett. Sein für ihn obligatorischer Trainingsanzug war in Brusthöhe rot verfärbt. Seine Augen und sein Mund standen offen. Aber sein Brustkorb bewegte sich nicht. Johnny mit den roten Haaren, dem Backenbart und der Brille, deren Gläser so dick waren, dass sie an Glasbausteine erinnerten und derentwegen er den Spitznamen Maulwurf trug, war tot. Jemand hatte ihn durch die Tür hindurch erschossen und ihn dann hierher geschleift.

Seine böse Vorahnung verstärkte sich. Was zum Teufel wurde hier gespielt? Er spürte, dass sein Schutzwall kurz davorstand, sich in nichts aufzulösen. Trotz der Tablette am Morgen.

Er schaute wieder nach vorne und folgte wie hypnotisiert dem schmalen Flur bis zu der offen stehenden Wohnzimmertür. Was ihn dort erwartete, traf ihn wie ein Frontalzusammenstoß mit einem Bulldozer.

In einer Ecke in der Nähe des Fensters sah er seinen Bruder. Er saß auf einem Stuhl und war mit einem langen Seil gefesselt, das mehrfach um seinen Oberkörper und die Rückenlehne des Stuhles geschlungen war. Seine Beine waren an den Stuhlbeinen festgebunden. Beim Anblick seines Bruders weiteten sich kurz seine Augen. Es war lange her, dass er mit so einer Sauerei und so viel Blut konfrontiert gewesen war. Wenn es nicht sein Bruder gewesen wäre, der vor ihm saß, hätte er vielleicht noch wie früher seine Freude daran gehabt. Damals, als er noch die Drecksarbeit für seinen Bruder erledigt hatte, war er derjenige gewesen, der solche Grausamkeiten verübte. Jetzt hatte ein anderer seinen Bruder erwischt und es diesem mit gleicher Münze heimgezahlt.

Das Gesicht seines Bruders war fast bis zur Unkenntlichkeit angeschwollen. Blutergüsse und Platzwunden zeichneten sich auf Wangen, Kinn und über den Augen ab. Aus seiner Nase, die in schrägem Winkel zur Seite stand, troff Blut auf das weiße Unterhemd und bildete dort einen roten Fleck. Seine Lippen waren aufgeplatzt. Der Knebel in seinem Mund war vollgesogen mit Blut.

Regungslos stand er da und starrte seinen Bruder an. Dessen Kopf, der bisher leblos nach vorne gehangen hatte, hob sich. Die Augen seines Bruders blickten ihn dunkel und kalt an.

Er spürte, wie sein Bewusstsein sich trübte und sein Arm, mit dem er noch immer das Handy an sein rechtes Ohr presste, schwer wurde. Er kannte dieses seltsame Gefühl. Das letzte Mal war sieben Jahre her. Im nächsten Moment wollte er losstürmen und seinem Bruder helfen, doch dann erinnerte er sich daran, was die Stimme gesagt hatte.

Wenn er das Telefonat beendete oder versuchte, seinen Bruder zu befreien, würde dieser sterben. Hastig suchten seine Augen den Raum ab. Es war niemand zu sehen, der diese Drohung hätte wahr machen können.

Er überlegte noch, ob er die Ankündigung der Stimme einfach ignorieren sollte, als sie erneut zu ihm sprach. »Auf dem Tisch steht ein Notebook. Drücken Sie die Enter-Taste.«

Er drehte sich um. Erst jetzt bemerkte er das Chaos. In dem Raum musste ein Kampf stattgefunden haben. Ein grüner Fensterschal lag abgerissen auf dem Boden, ebenso die antike Stehleuchte und die Stühle. Die Glasfront der Vitrine war zertrümmert. Die Scherben verteilten sich auf dem davor liegenden handgeknüpften Perserteppich. Etliche in der Vitrine befindliche Gläser waren zerbrochen. Das Bücherregal lag quer über der Couch. Die Bücher lagen überall verstreut herum. Nur der Esstisch stand aufgeräumt und unverändert wie ein Fels in der Brandung. Der einzige darauf befindliche Gegenstand war ein aufgeklapptes Notebook. Das Display war schwarz. Mit drei Schritten war er dort. Als er die Enter-Taste drückte, erschien eine Internetseite. Es war die Seite von YouTube. Ein paar Sekunden später ging ein kleines Bildschirmfenster auf und was er dort sah, ließ das Hämmern in seinem Kopf zu einem unerträglichen Dröhnen anschwellen.

Er sah auf dem Bildschirm den Raum, in dem er stand, und er sah sich selbst und seinen Bruder. Mit einem Mal war ihm klar, dass in diesem Moment über die Webcam des Notebooks eine Liveübertragung der Ereignisse aus diesem Zimmer ins Internet begonnen hatte und unzählige Menschen in der ganzen Welt zuschauen konnten.

Wer war so verrückt, so etwas zu tun? Wer war überhaupt so irre, sich mit seinem Bruder anzulegen? Und warum hatten die, die ihn so zugerichtet hatten, ihn am Leben gelassen? Fragen über Fragen.

Im gleichen Moment meldete sich die Stimme wieder. »Öffnen Sie die oberste Schublade des Sideboards.«

»Was soll das?«, flüsterte er und öffnete die Schublade.

Der Inhalt zerrte weiter an seinen Nerven. Vor ihm lag eine Automatikpistole mit aufgeschraubtem Schalldämpfer.

»Eddie, Sie nehmen jetzt die Waffe und dann erschießen Sie Ihren Bruder!«

3

Martin Waller war noch nie zuvor im Hochgebirge gewesen. Jetzt war er noch keine zwei Stunden hier, und er hätte nichts lieber getan, als den Wagen zu wenden und wieder nach Hause zu fahren. Dieses Eingekesseltsein von viertausend Meter hohen Bergwänden löste eine tiefe Beklemmung in ihm aus. Außerdem hatte er Kopfschmerzen, seit er den Lötschbergtunnel hinter sich gelassen hatte. Auch ansonsten fühlte er sich miserabel. Aber das hatte er vorher gewusst. Garantiert wäre das im Sommer anders gewesen. Wahrscheinlich hätten ihn die Berge sogar beeindruckt. Aber jetzt Anfang November, da die Berge und die Täler weiß vom Schnee waren, konnte er sich unmöglich entspannen. Der Schnee, den die Räumfahrzeuge an den Straßenrändern aufgehäuft hatten, sah aus wie Berge von Zuckerwatte. Martin wurde schlecht bei diesem Anblick, der jedes Kinderherz hätte höherschlagen lassen. Er hasste Schnee. Es gab Menschen, die Rolltreppen, Kerne im Obst oder Spinnen entsetzlich fanden. Bei ihm war es eben der Schnee. Allein der Anblick ließ seine Atmung flach werden und versetzte ihn in eine leichte Panik. Und jetzt war er hier, wo nichts anderes zu existieren schien. Martin ließ seinen Blick schweifen. Weiß, nichts als Weiß. Verdammt, er fühlte sich beschissen bei dem Anblick. Aber Dr. Hörschler hatte gesagt, er solle sich seinen Ängsten stellen. Also hatte dieser Job auch etwas Gutes. Er war nicht nur eine gute Gelegenheit, etwas mehr Geld zu verdienen, sondern in gewisser Art und Weise sogar eine kleine Therapie. Dabei verdrängte er, so gut es ging, die Tatsache, dass heute Annas dritter Todestag war und er somit allen Grund gehabt hätte, sich nicht auch noch diesem psychologischen Wagnis zu stellen. Aber vielleicht hatte er es gerade deshalb getan. Nichts war schlimmer als die Trauer. Da ersetzte er lieber den einen Schmerz durch einen anderen. Er musste an den Standardspruch seines Großvaters denken, den dieser stets hervorzukramen pflegte, wenn Martin gejammert hatte, weil er beispielsweise hingefallen war und sich das Knie aufgeschürft hatte: »Komm her, ich hau dir mit dem Hammer auf den kleinen Finger, dann tut das Bein nicht mehr weh.« Und dann hatte sein Großvater über Martins verängstigten Blick schallend gelacht.

Doch die Trauer um den Menschen, den man über alles geliebt hatte, ließ sich nicht durch eine Fahrt in den hohen Schnee übertünchen. Wenn er ehrlich war, hatte er das auch nicht wirklich erwartet. Tiefe Trauer ließ sich nur kaschieren. Sie schien immer durch wie die Umrisse einer Zeichnung unter Butterbrotpapier. Aber immerhin. Er saß nicht wie an beiden Jahrestagen davor an Annas Grab und weinte. Das hatte er gestern erledigt.

Seine Gedanken rissen ab, als er zu nah an den Straßenrand kam und der hintere Teil des alten Audi kurz ins Schlingern geriet. Fortan konzentrierte er sich wieder auf die Straße.

Im Dorf Täsch musste Martin seinen Wagen in einem Parkhaus abstellen und den Rest der Strecke nach Zermatt mit dem Zug zurücklegen. Nur Fahrzeuge mit Sondergenehmigung der Kantonspolizei durften die schmale Straße, die in den Ort führte, benutzen.

Nach etwa fünfzehn Minuten hielt der Zug in Zermatt. Der Bahnhof war nur fünfzig Meter von der Talstation der Hochplotznerbahn entfernt. Die Zahnradbahn sollte ihn hinauf zu einem der höchsten Hotels der Alpen bringen.

Der Direktor des Hotels, ein Mann namens Walter Zurbriggen, hatte ihm den Weg haarklein erklärt. Auch die abschließende Fahrt mit der Zahnradbahn, selbstverständlich auf Kosten des Hotels. Außerdem hatte Zurbriggen auf Martins Nachfrage angegeben, dass das Hotel über eine eigene Werkstatt verfüge. Also hatte Martin nur das Spezialwerkzeug, Schleifpapier und verschiedene Polituren in einer Werkzeugtasche mitgenommen. Die wenigen Kleider, die er für die paar Tage dort oben brauchte, hatten bequem in eine Reisetasche gepasst.

Er überquerte die Haupteinkaufsstraße Zermatts, die direkt neben dem Bahnhof verlief. Ein stilechtes Alpenhotel reihte sich dort an das nächste. In den Erdgeschossen befanden sich meist Geschäfte mit Souvenirs oder Kleidern, aber auch Restaurants und Bars.

Zehn Minuten später saß er in der Zahnradbahn, wo seine Kopfschmerzen und die Übelkeit mit jedem Höhenmeter zunahmen. Worauf hatte er sich nur eingelassen?

Außer ihm saßen nur wenige Menschen in der Bahn. Sie fuhr sehr langsam und hielt an mehreren Stationen, an denen ein paar Leute ausstiegen, während andere wieder zustiegen. Wie so oft im Laufe eines Tages und insbesondere an diesem Tag musste er an sein früheres Leben denken.

Es war so vielversprechend gewesen. Und dann hatte sich seine Frau vor drei Jahren das Leben genommen. Nicht einfach so, aber überraschend war es trotzdem gewesen, und es hatte ihn in eine tiefe Krise gestoßen, aus der er bisher noch nicht wieder herausgekommen war. Er hatte schon zu viel darüber nachgedacht. Jede Nuance hatte er im Kopf durchgespielt. Doch bis heute hatte er keine plausible Antwort auf die Frage nach dem Warum ihres Selbstmords gefunden. Nichts, das ihn letztlich überzeugt hätte.

Er wischte diese unergiebigen Grübeleien weg. Der Zug fuhr jetzt gefährlich nah am Abgrund vorbei. Die Wände des Waggons schienen plötzlich auf ihn zuzukommen. Er wusste, dass es die Angst vor dem Aufenthalt in geschlossenen Räumen war, die ihm diesen Streich spielte, und der verdammte Schnee ringsum. Ruhig atmen, ganz ruhig, ermahnte er sich. Er dachte an seinen Vater, der ihn gedrängt hatte, die Reise zu machen. Aber letztlich war Selma das entscheidende Zünglein an der Waage gewesen. Sie hatte ihm immer wieder eingetrichtert, wie gut ihm der Ortswechsel tun würde und dass er dadurch bestimmt auf andere Gedanken käme. Schließlich habe er eine Verantwortung Paul gegenüber. Und das stimmte. Allein für ihn musste er es schaffen, wieder auf die Beine zu kommen.

Paul war jetzt sechs Jahre alt. Schlimm genug, dass er seine Mutter verloren hatte. Er brauchte seinen Vater jetzt doppelt. Aber genau das war es, was Martin nicht gelang. Er war kein guter Vater. Er war nie wirklich bei ihm. Körperlich ja, aber geistig war er abwesend. Ständig fühlte er sich, als sei eine unsichtbare Glocke über ihn gestülpt, die ihn von der Außenwelt und der Teilnahme am Leben abschirmte.

Er blickte aus dem Fenster und zwang sich, dem Panorama der schneebedeckten Gipfel und Täler etwas abzugewinnen. Es blieb bei dem Versuch.

Nach fünfunddreißig Minuten erreichte die Zahnradbahn die Endstation auf dem Hochplotzner. Martin stieg aus, durchschritt eine Drehschranke und fand sich auf dem Vorplatz der kleinen Bahnstation wieder. Um ihn herum ragten die Gipfel mehrerer Viertausender, mit denen er sich nun fast in Augenhöhe befand, in den Himmel. Etwa einhundert Meter über ihm thronte das Hotel. Etwa zwanzig Meter vor ihm befand sich eine Brüstungsmauer, die sich von der Bahnstation bis zum Hotel hinaufzog. Dahinter ging es mehr als hundert Meter steil bergab bis zu der unwirklich glitzernden Gletschersohle.

Martin drehte sich um und ließ seinen Blick über den sich nach oben windenden Weg zu dem prachtvollem ganz in Weiß gehaltenem Hotel schweifen, das architektonisch einer königlichen Burg nachempfunden war und eine zeitlose Eleganz verströmte. Den mit Stuckornamenten verzierten dreigeschossigen Mittelbau flankierten zwei runde Türme mit Spitzdächern und umringenden Balkonen, die als Aussichtsplattformen dienten. Die Fläche, die durch die zahlreichen symmetrisch angeordneten Rundbogenfenster eingenommen wurde, schien den Anteil des Mauerwerks bei Weitem zu übersteigen. Die unwirklich erscheinende Bergkulisse im Hintergrund rundete das beeindruckende Gesamtbild und das Gefühl, sich an einem verwunschenen Ort zu befinden, ab.

Neben dem Hotel führte ein schmaler schneebedeckter Weg hinauf zu einem Felsplateau, auf dem Martin ein paar Touristen ausmachen konnte, die dort den grandiosen Ausblick genossen.

Als Martin sich schließlich auf den Anstieg zum Hotel begab, forderte die Höhenluft ihren Tribut. Er verspürte einen zunehmenden Druck auf dem Brustkorb, und er musste öfter atmen als im Tal, um die gleiche Menge Sauerstoff in die Lungen zu bekommen. Seine Kopfschmerzen waren kaum noch auszuhalten, und die eisige Kälte kroch ihm in die Glieder. Die Anzeige auf einer Tafel neben der Bahnstation verriet ihm, dass die Temperatur bei drei Grad unter null lag. Dazu blies ein zäher Wind. Zum Glück war wenigstens der Weg zum Hoteleingang vollständig vom Schnee geräumt.

Als er vor der gläsernen Eingangstür des Hotels ankam, hielt er kurz inne, um zu verschnaufen. Seine Füße waren bereits leicht betäubt von der Kälte. Neben der Tür hing ein Schild. Darauf stand, dass das Hotel ab heute bis zum fünfzehnten Dezember geschlossen sei.

Die Schiebetür öffnete sich und eine Gruppe mit Koffern bepackter Hotelgäste trat ins Freie. Martin spürte die wohlige Wärme, die mit ihnen nach draußen strömte, und huschte durch die Schiebetür, bevor sie sich wieder schließen konnte, ins Innere. Durch eine weitere Tür, die als Windfang diente, gelangte er in das prunkvolle Foyer des Hotels. An der Empfangstheke hatte sich eine kleine Schlange von Gästen gebildet, die auschecken wollten. Er nutzte die Zeit, um sich in der Eingangshalle etwas umzuschauen.

Von der Decke hingen schwere Kronleuchter, und Teile des Mobiliars waren anscheinend so alt wie das Hotel selbst. Auf dem mit Schiefer belegten Boden lagen feinste handgeknüpfte Teppiche und an den Wänden hingen eigens angestrahlte impressionistische Gemälde. In einer der Sitzgruppen hatten es sich ein paar zur Abreise bereite Gäste bequem gemacht.

An den Wänden standen Vitrinen, in denen Schweizer Spezialitäten wie Schokolade und Pralinen, Messer und Uhren sowie Souvenirs zum Verkauf ausgestellt waren.

Als niemand mehr anstand, trat Martin an die Empfangstheke. Ein Hotelangestellter in dunkelblauer Uniform mit goldenen Knöpfen sah ihn freundlich an. An der Brusttasche seines Sakkos war ein Schild mit seinem Namen angebracht. Er hieß Eugen Bumann.

»Sie wünschen?«

»Mein Name ist Waller. Ich habe einen Termin mit dem Direktor. Es geht um die Restaurationsarbeiten an dem wertvollen alten Mobiliar.«

Bumanns Blick hellte sich weiter auf. »Ja, ja selbstverständlich. Der Direktor erwartet Sie bereits. Wie war Ihre Anreise?«

»Danke, sehr gut«, log Waller. Das hatte er sich angewöhnt. Alles andere wirkte verstörend auf die Allgemeinheit, die keine anderen Antworten auf die Frage nach dem Wohlbefinden erwartete als wunderbar, toll, super, ausgezeichnet, könnte nicht besser sein und so weiter. In Wirklichkeit fraßen ihn seine Kopfschmerzen jetzt auf. Er brauchte dringend eine Schmerztablette. Außerdem hatte er viel zu viel an Anna gedacht. Kunststück an ihrem Todestag. Das tat weh und diesen Schmerz hatte er lange Zeit mit Wodka und Tequila betäubt. Jetzt tat er das nicht mehr. Aber das Verlangen danach, sich zu betrinken und nichts mehr zu spüren, war immer noch da. Besonders heute.

Bumann schien ihm anzusehen, dass er etwas Ruhe gebrauchen konnte, denn er sagte: »Wenn Sie wollen, können Sie, bevor Sie mit dem Direktor reden, zuerst Ihr Zimmer beziehen.«

Martin wollte. Bumann gab ihm den Schlüssel für das Zimmer mit der Nummer 126 im ersten Stock. Die Tasche mit dem Werkzeug konnte Martin an der Rezeption stehen lassen. Bumann sagte, der Hausmeister würde die Tasche in die Kellerwerkstatt des Hotels bringen. Auch das war Martin recht.

Als er sein Zimmer betrat, bemerkte er sofort den Ausblick, den die breite Fensterfront ihm bot, ringsum ein Bergmassiv neben dem anderen. Gebannt von der Kulisse, blieb er noch einen Moment vor den Fenstern stehen.