Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Haymon Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

LITERATUR. KANON. REVOLTE! – DIE ZUKUNFT DES LESENS STEHT AUF FEMINISTISCHEN FÜSSEN Wie das Patriarchat über "wichtige" Literatur entscheidet, unsere Weltsicht prägt – und warum wir jetzt etwas dagegen tun müssen Beginnen wir mit einer beliebten Unwahrheit: Jugendliche wollen nicht mehr lesen. Absoluter Quatsch, sagt Autorin Teresa Reichl. Vielmehr ist es so: Wir müssen endlich mit den verstaubten Kanon-Listen und den ewig gleichen Autoren (!) aufräumen. Tun wir das nicht, gefährden wir die Zukunft des Lesens. Denn: Wie kann es sein, dass nur eine Perspektive zum Klassiker taugt? Wie sollen wir uns für Bücher begeistern, wenn Geschichten wieder und wieder und wieder aus einer ähnlichen Sicht erzählt werden? Wenn nur bestimmte Autoren (weiß, männlich, heterosexuell …) als große Literaten gefeiert werden? Am besten haben wir keine Meinung zu Klassikern, die von der allgemeinen abweicht, und falls doch, sind wir vielleicht einfach nicht "intelligent" genug oder wir haben diese "hohe Kunst" einfach nicht verstanden. Woher das alles kommt? Welcome to patriarchy! Ja, das Patriarchat hat überall Einfluss – auch auf das, was und wie wir lesen. Es ist deshalb Zeit für den nächsten logischen feministischen Schritt: Die Literatur und ihre Geschichte werden umgeschrieben. Werden divers. Werden endlich korrigiert. Bam! Grundlagen, Alternativ-Kanon und geballtes Wissen: in verständlich und für alle! Eine neue Sicht auf Literatur ist möglich und notwendig. Das beweist Teresa Reichl, indem sie Basics zur Literaturgeschichte klärt, die bestehende Riege der Klassiker gründlich prüft und einen ausgewachsenen Alternativ-Kanon entwirft. Wofür? Um zu zeigen, dass es Bücher (ja, auch alte!) von Autor*innen gibt, von denen immer behauptet wird, sie hätten nichts geschrieben. Um endlich neue Stimmen erzählen zu lassen. Die Autorin macht deutlich, dass es eine Offenheit braucht, die neue Bücher im literarischen Kanon zulässt. Um Blickwinkel zugänglich zu machen, mit denen sich Jugendliche, aber auch Erwachsene identifizieren können. Das hier ist der Anfang einer Literaturrevolte. Wie sie aussehen könnte? Steht in diesem lehrreichen, wütenden und zugleich witzigen Buch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 313

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

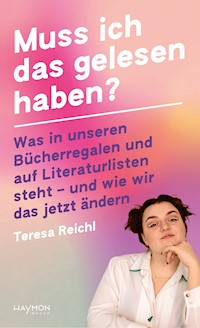

Teresa Reichl

Muss ich das gelesen haben?

Was in unseren Bücherregalen und auf Literaturlisten steht – und wie wir das jetzt ändern

Inhalt

Vorwort

Willkommen im Basiscamp

Wer oder was ist diese Literatur?

Und warum sollte ich lesen?

Analysis und Interpretierung

Jetzt kommt der Klassiker

Wieso wir lesen, was wir lesen

Who the fuck is Faust?

Goethe und Schiller – unsere Klassik-Bros

Es gibt keine Frauenliteratur

Weiß, weißer, Literatur

Nun sag’, wie hast du’s mit der Religion?

Das Q in Literatur steht für „queer“

If I was a rich man – dann könnt ich auch einen Roman schreiben

Einmal Barrierefreiheit zum Mitnehmen, bitte!

Thomas Mann? Ich denke nicht

Der Kanon ist ein Gewohnheitstier

Ich will mehr! – Was in den Literaturlisten fehlt

Willkommen im Komödienstadl

Female Forces

Jüdisch gelesen

Der Islam gehört zur deutschsprachigen Literatur

Nein, das Z-Wort ist nicht okay, Hans-Peter

Behindert und krank: Geschichten, die wir brauchen

Sponsored by the queer lobby

Bühne frei für Bi_PoC Autor*innen

Klassenkampf im Bücherregal

Es geht auch ohne Buch

Okay, aber was, wenn du trotzdem die alten weißen Männer lesen musst?

Also nochmal zusammengefasst

Buchempfehlungen

Danksagung

Quellen und weiterführende Literatur

Bonustrack: Funfacts

Vorwort

Servus und willkommen in meinem Buch! Wie wild, das zu tippen. Ich bin Teresa und ich wollte dieses Buch richtig lange richtig dringend schreiben. In der Schule war ich der Deutsch-Nerd, der zum Spaß so Sachen wie Gustav Freytags Die Technik des Dramas gelesen hat. Später dann habe ich Deutsch und Englisch auf gymnasiales Lehramt studiert – und selbst da war ich noch manchmal die größte Streberin im Raum. Das muss man echt erstmal schaffen. Sosehr ich alles geliebt habe, was ich lernen durfte, so sehr habe ich mich immer schon geärgert über scheinbar unveränderliche Leselisten, immergleiche Vorgehensweisen und Blickwinkel bei der Analyse oder Interpretation und müdes Lächeln auf Fragen, die ich wohl nicht hätte stellen – oder noch besser, gar nicht erst haben sollen. Dann habe ich angefangen, mich im Internetz über literarische Klassiker aufzuregen, mich in YouTube-Videos, Instastories und TikToks über Literatur zu freuen, sie zusammenzufassen und zu versuchen, einen Kontakt zu den Leuten herzustellen, die am meisten (und unfreiwilligsten) damit zu tun haben: Jugendliche. Und sie haben geantwortet. Ihr habt geantwortet. Ihr habt mich gefragt, was ihr euch im Unterricht nicht getraut habt zu fragen. Ihr habt verstanden, was ihr zuvor im Unterricht nicht verstanden habt. Und ihr habt euch bestätigt gefühlt, weil ich die gleichen Werke wie ihr gelesen und auch verstanden habe, sie aber trotzdem teilweise scheiße finde. Das ist erlaubt, es ist sogar normal. Bücher können die größten Klassiker der Welt sein und trotzdem euren persönlichen Geschmack nicht treffen. Darüber ist ein richtiger Austausch entstanden. Viele von euch haben anschließend tatsächlich Bock bekommen, die Werke zu lesen, die für die Schule gelesen werden sollten. Was mich allerdings am meisten umgehauen hat: Ihr habt begonnen, ein Mitspracherecht einzufordern darüber, was ihr in der Schule lesen sollt.

Erwachsene sind leider gut darin, sich darüber aufzuregen, dass Jugendliche immer weniger lesen, immer weniger davon verstehen, sich immer weniger für literarische Klassiker interessieren. Die eigentlichen Fragen sind jedoch: Ist das wirklich so und, falls ja, warum? Wenn ein literarischer Klassiker ach so zeitlos ist, wieso interessieren sich dann immer weniger Leute für ihn? Wieso finden Jugendliche (sowie Erwachsene) den Zugang dazu nicht mehr? Müssen Jugendliche wirklich ohne Hilfestellung Goethe lesen können? Müssen sie sich denn unbedingt ausschließlich in die Lage von längst toten weißen Männern versetzen? Gibt es nicht vielleicht (klassische) Literatur, die einen persönlicheren Zugang ermöglicht? Was zur Hölle sind Klassiker in der Literatur überhaupt, wer entscheidet das denn? Sind die wirklich so komplett genial, wie wir glauben? Und was können wir, die Erwachsenen, Lehrkräfte und Menschen, die Literatur vermitteln, tun, um den Zugang zu Klassikern leichter und diverser zu machen?

Jetzt hat sie schon in der Einleitung „weiße Männer“ gesagt, holy shit! Wenn wir schon dabei sind, kann ich da gleich noch ein bisschen aufräumen: Das hier ist kein Männerhassbuch. Es ist auch kein Autorenhassbuch (mit einer Ausnahme, hehe). Es ist auch kein Weiße-, Christ*innen- oder cis Menschenhassbuch. Das hier ist ein Patriarchat- und White Supremacy-Hassbuch. Ich hasse nicht, dass weiße Männer Bücher geschrieben haben. Ich hasse, dass Frauen und alle FLINTA+-Personen (also Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre und agender Personen), Bi_PoC Autor*innen (also Black, Indigenous und People of Colour), queere Autor*innen und Autor*innen, die behindert, nicht christlich oder aus der „Oberschicht“ sind, vom Schreiben, Veröffentlichen und Gelesenwerden abgehalten wurden und werden. Und, sorry not sorry, das ist die kollektive Schuld der weißen cis Männer. Lässt sich aber alles ändern (in verschiedenen Ausmaßen natürlich) und genau das soll dieses Buch zeigen.

Was wird also hier passieren? Drei Dinge im Groben. Zuerst schauen wir uns an, wozu Literatur eigentlich gut ist: Wieso gibt’s die, was tut sie, was bringt sie mir und was will die Schule damit? Was nützt mir das Analysieren und Interpretieren von Literatur fürs Leben und wieso muss ich die Epochen auswendig wissen? Solche Fragen. Im zweiten Teil nehmen wir den Schulkanon unter die Lupe, den es offiziell gar nicht gibt. Von dem außerdem immer behauptet wird, er wäre total neutral, objektiv und nach Niveau der Literatur zusammengestellt (Spoiler: Quatsch). In diesem Teil hinterfragen wir, wieso die brains hinter diesen Texten alles Männer sind, wieso die alle weiß, gebildet sind und aus den „oberen Gesellschaftsschichten“ kommen und so weiter. Und wo da die Diskriminierung steckt. Im dritten Teil werde ich dann zeigen, wen und was es da noch so gibt. Welche Werke und Stimmen verdrängt und aus dem Kanon verbannt wurden, wo die Frauen sind, die (gender)queeren Menschen, die Bi_PoC, die behinderten Menschen und so weiter. Es soll dabei auch um die Frage gehen, wie wir es vielleicht hinkriegen, dass diese Bücher auch Jugendliche (wieder) interessieren – und zwar mehr als den einen Nerd in der Klasse.

Versteht mich bitte nicht falsch: Ich liebe Literatur. Vielleicht mehr, als gut für mich ist. Ich liebe auch klassische Literatur. Nur war ich damit vor zehn Jahren schon die Ausnahme im Klassenzimmer und das ist so, so schade. Wer also einen Blog hat und bereits die Clickbait-Schlagzeile „Influencerin cancelt im Rundumschlag die ganze deutschsprachige Literatur“ vorbereitet hat, soll bitte erstmal weiterlesen. Wir sind auf derselben Seite, ich versprech’s.

Dieses Buch hier ist übrigens mit Absicht nicht in wissenschaftlichem Sprachstil geschrieben. Bücher über Literatur sind fast immer von und für Literaturwissenschaftler*innen. Und wenn Teenager keinen Bock haben, Goethe zu lesen, haben sie auch keinen Bock, einen wissenschaftlichen Aufsatz über Goethe zu lesen, komplett verständlich. Da mein Buch für alle lesbar sein soll, besonders für Jugendliche, die sich mit Literatur befassen möchten (oder müssen), gebe ich mein Bestes, mich so einfach wie möglich auszudrücken – und so, wie ich mit 16 gewollt hätte, dass es mir jemand erklärt.

Trotz aller Einfachheit will ich so genau wie möglich sein. Deshalb werde ich nur von „Autoren“ schreiben, wenn ich nur Männer meine. Genauso wie ich „Autorinnen“ nutze, wenn ich nur Frauen meine, und Autor*innen, wenn ich alle Geschlechter meine (nicht beide, alle!). Und wo man über Diskriminierung spricht, muss man ganz klar über Rassismus sprechen. Deshalb wird von weißen Autor*innen, Black, indigenous und/oder Autor*innen of Colour die Rede sein (gesammelt abgekürzt Bi_PoC). Diese sprachliche Unterscheidung macht die strukturelle, unser gesamtes gesellschaftliches System betreffende Diskriminierung sichtbar, unter der negativ Betroffene täglich leiden. Dementsprechend schreibe ich auch weiß kursiv und Schwarz groß. Das waren jetzt viele Fach- und Fremdwörter auf einmal, ich weiß. Zum Schluss ergibt das allerdings alles Sinn, trust me.

Ich bin mir sehr bewusst darüber, dass ich dieses Buch als nicht-behinderte, weiße cis Frau schreibe, also aus einer sehr privilegierten Position heraus. Deshalb schreibe ich hier teilweise über Diskriminierung, die ich nie erfahren habe und nie erfahren werde, und das ist immer eine schwierige Gratwanderung. Weil ich einerseits den Raum, der mir hier gegeben wird, nutzen und möglichst viel beleuchten will – und nicht nur das, was mich persönlich betrifft. Weil ich den Raum und die Privilegien, die ich habe, auch als Verpflichtung sehe, meinen Beitrag zu leisten. Es kann schließlich nicht immer nur an negativ Betroffenen hängenbleiben, aufzuklären und auf strukturelle Diskriminierung hinzuweisen. Und das ist, was ich hier tun will. Auf der anderen Seite will ich natürlich keinen Raum einnehmen, der mir nicht gehört oder zusteht. Deshalb verlasse ich mich an vielen Stellen auf die Expertise negativ betroffener Personen.

Man könnte über jedes Kapitel in diesem Buch ein ganzes Buch schreiben – und über manche Kapitel gibt es bereits welche. Was ich hier tun will, ist: zusammenfassen und in Zusammenhang setzen. Denn Feminismus darf nicht nur darauf aus sein, weiße Frauen weißen Männern gleichzustellen, sondern er muss gegen alle strukturellen Diskriminierungen kämpfen. Wenn ich also „feministisch“ schreibe, meine ich intersektionalen Feminismus. Also einen Feminismus, der berücksichtigt und sichtbar macht, dass Menschen mehrfach marginalisiert und auch mehrfach privilegiert sein können. Nur dadurch wird eine bessere und gerechtere Zukunft für alle möglich. Vor diesem Hintergrund will ich zeigen, wer im literarischen Kanon alles nicht auftaucht, warum das so ist und dass es noch sehr viel mehr Werke gäbe, die in diesen Kanon gehören sollten. Müssen sogar. Okay? Cool.

Also, auf los geht’s los.

Los.

Willkommen im Basiscamp

Hier versuche ich euch die Fragen zu beantworten, die ich mich damals im Deutschunterricht nicht getraut habe zu stellen – und im Studium erst recht nicht. Daran anschließend nehmen wir den deutschen Literaturkanon auseinander, versprochen. Erst muss ich sichergehen, dass wir alle auf der gleichen Seite sind,1 bestimmte Begriffe geklärt sind und wir alle die gleiche Grundlage haben, auf der wir aufbauen können. Jesus, ich kling jetzt schon wie jede anstrengende Lehrkraft. Aber ich werde es so funny gestalten, wie ich kann – das verspreche ich.

Die Fragen, die wir uns in diesem Teil des Buches stellen, sind also ungefähr folgende:

Was ist eigentlich alles Literatur und wieso gibt’s die? Was bringt’s mir, die zu lesen? Wenn wir bereits dabei sind: Was bringt es mir fürs Leben, wenn ich Literatur analysieren und interpretieren kann? Warum nerven mich die Lehrkräfte damit? Und was ist eigentlich mit diesen Klassikern? Wer sind die, wer hat die ausgesucht, warum sind die so toll, dass ich sie 300 Jahre später auch noch lesen soll?

All diese Fragen hatte ich spätestens seit der Oberstufe und – zumindest in der Schule – hat sie mir niemand wirklich beantwortet. Wäre es nicht sinnvoll gewesen, im Unterricht zuerst einmal die Grundlagen zu klären, bevor man Goethe und Schiller vergleichend interpretieren muss – sodass die allermeisten dieser Fragen gar nicht erst aufkommen? Weil das damals bei mir im Unterricht nicht so war, habe ich dann aus lauter Neugier sogar Deutsch studiert und selbst da blieben die meisten dieser Fragen ungeklärt. Mein ganzes Studium habe ich Werk um Werk um Werk gelesen, ohne dass mir jemand erklärt hat, wieso diese Werke eigentlich so berühmt geworden sind. Ich habe mich von einem Klassiker zum nächsten gehangelt, ohne dass mir jemand begreifbar machen konnte, was ein Klassiker eigentlich ist. Ich habe immer wieder gesagt bekommen, dass die Kinder in Deutschland zu schlecht lesen und dass wir Leseförderung betreiben müssen, ohne dass mir jemand mal erklärt hat, was am Lesen eigentlich so geil ist. Was mir Literaturanalyse bringt, habe ich tatsächlich gelernt, na gut. Das liegt aber eher an meinem Job als studentische Hilfskraft (ich hab da Kurse zur Literaturanalyse gegeben) als an meinem Studium. Bei allen anderen Fragen wurde es mir immer peinlicher, dass ich sie überhaupt habe. Bis ich angefangen habe, im Internet nerdy shit zu posten, und dabei gemerkt habe: Wir alle haben diese Fragen, doch niemand beantwortet sie uns. Hier sind also – hoffe ich zumindest – ein paar Antworten auf Fragen, die ihr nicht stellen müssen solltet.

Wer oder was ist diese Literatur?

„Am Anfang war das Wort“, heißt es in der Bibel.2 Überall auf der Welt wurden in Höhlen Geschichten mithilfe von Bildern und Zeichen erzählt. Sobald Babys irgendwas greifen können, werden ihnen fancy Raschelbücher in die Hand gedrückt. Kindern werden Geschichten vorgelesen und Gute-Nacht-Geschichten erzählt und ein gut gefülltes Bücherregal ist in unserer Gesellschaft genauso ein Statussymbol wie ein dickes Auto. In der Schule werden junge Menschen gezwungen, Bücher zu lesen3, und danach hören die allermeisten wieder damit auf. Das heißt aber nicht, dass sie dann mit Literatur nichts mehr zu tun haben. Ha! Dachtet ihr wohl. Ganz im Gegenteil: Den ganzen Tag werden wir vollgedroschen mit Literatur – selbst, wenn wir gar nicht lesen: im Internet, im Fernsehen, im Radio. Also was genau ist Literatur eigentlich?

Die Antwort ist, wie so oft bei Wörtern, die wir unterschiedlich benutzen, schwierig. Verschiedene Leute sagen verschiedene Dinge, die Literatur definieren sollen. Ursprünglich galten im deutschen Sprachraum Definitionen in Richtung „alles, was schriftlich aufgezeichnet wurde“. Im dtv-Lexikon steht zusätzlich aber noch: „im engeren Sinn das gesamte schöngeistige Schrifttum“. Schöngeistig meint Sprache, die nicht rein zur Kommunikation, sondern kunstvoll eingesetzt wird. Das wäre das, was wir unter Belletristik kennen, also ganz grob: Romane. Keine Sachbücher auf jeden Fall. Obwohl unsere erste Definition vorhin die einschließt. Merkt ihr, wie widersprüchlich das wird? Wenn man das Wort „Literatur“ übersetzt (aus dem Lateinischen natürlich!), bedeutet es „Buchstabenschrift“, was wieder zur ersten Definition führt, aber ebenso in die falsche Richtung geht, weil wir uns mittlerweile einig sind, dass auch mündlich überlieferte Geschichten Literatur sind. Das würde also heißen: Literatur ist alles, was eine Geschichte erzählt und mit Fiktion, also Erfundenem, arbeitet.

Hier werden schon die ersten Stimmen laut, die sagen: „Ja, und was ist mit Tagebucheinträgen, Briefen oder Autobiografien? Die sind schließlich keine Fiktion!“ Na ja, doch? Also irgendwie schon? Nehmen wir mal folgendes Beispiel: Ich streite mit meinem Bruder und erzähle meiner Mama davon. Mein Bruder erzählt ihr auch davon. Glaubt ihr, meine Mutter würde zweimal exakt das Gleiche zu hören bekommen? Never ever. Weil ich die Geschichte so erzählen würde, wie sie für mich passiert ist und wie sie sich für mich angefühlt hat, und mein Bruder würde das Gleiche machen. Das heißt nicht, dass er oder ich lügen,4 sondern nur, dass die Wahrheit für uns unterschiedlich ist. Genauso ist es mit Tagebucheinträgen, Briefen und Autobiografien. Sie sind vielleicht nicht frei erfunden, aber sie erzählen eine subjektive Wahrheit – also eine Geschichte. Damit sind sie Literatur.

Und da kommen wir gleich zum nächsten Begriff, über den gestritten wird: Text. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Begriff unglaublich ausgeweitet. Texte sind jetzt nicht mehr nur geschriebene Dinge, sondern auch Bilder, Symbole, Videos, Lieder, Tänze, quasi alles, was etwas ausdrückt oder aussagt. Also ist jede Literatur Text, aber nicht jeder Text ist Literatur.5 Dieses Ausweiten des Begriffs hat eben genauso bei der Literatur stattgefunden. Literatur ist also nicht mehr nur mündlich oder schriftlich überlieferte Geschichten, sondern meint nun auch zum Beispiel digitale Formen: Fernsehformate, Werbung, YouTube-Videos, Podcasts, TikToks, Instastories, Fotos, alles das. Hier werden euch überall Geschichten erzählt – zu verschiedenen Zwecken. Geschichten können einfach Zeitvertreib sein, spannend, traurig, schön, alles zusammen. Geschichten können euch ebenso gut von etwas überzeugen oder euch etwas verkaufen wollen.6 Sie können wahr sein oder erfunden – und alles, was dazwischen liegt. Alles das sind Geschichten, alles das ist Literatur.

Sachtexte – das haben euch eure Deutschlehrkräfte bestimmt tausendmal erklärt – sind quasi das Gegenteil von Literatur: nicht fiktional, nicht subjektiv (sollen sie zumindest nicht sein) und sie sind nie einfach nur zur Unterhaltung da. Sie haben immer einen Zweck, wollen informieren, argumentieren, beschreiben, anleiten oder irgendwie sowas. Was ich hier übrigens mache, ist, im besten Fall, also ich probiere es zumindest, eine Mischung aus beidem. Ich will euch informieren – aber unterhaltend. Deshalb ist das, was ihr gerade in euren Händen haltet, ein sogenanntes „erzählendes Sachbuch“. Fancyschmancy.

Wenn wir also bei der deutschen Literaturgeschichte ganz, ganz vorne anfangen, nachdem wir jetzt die wichtigsten Fachwörter geklärt haben, gibt es erstmal sehr lange Zeit nur mündliche Literatur. Lieder, Geschichten, Gedichte, alles das wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Aufgeschrieben wurden die Geschichten aus einem einfachen Grund nicht: Es gab keine Schrift, also keine deutsche. Es gab verschiedene Keilschriften oder Hieroglyphen, die krasse Expert*innen auch lesen können, wir aber halt nicht, das ist okay. Die Deutsche Literaturgeschichte im Sinne von aufgeschriebenen Werken ging im Mittelalter los. Das heißt eben nicht, dass es davor keine Literatur gab, sondern dass wir leider nur wissen, was irgendjemand irgendwann mal aufgeschrieben hat – und das fing so um 750 nach Christus an, da gab es nämlich zum ersten Mal eine mehr oder weniger einheitliche deutsche Schriftsprache. Logischerweise hat man, sobald es sowas wie eine Schrift gab, damit angefangen, aufzuschreiben, was vorher immer nur mündlich überliefert wurde – das erste Sicherheitsbackup der deutschen Geschichte quasi. Das älteste überlieferte Buch auf Deutsch (genauer auf Althochdeutsch) ist übrigens der Abrogans. Geschrieben haben damals fast nur Geistliche und erstmal nur Mönche, bevor es Nonnen erlaubt war. Die Texte waren also oft Gebete oder Beschreibungen von besonderen Anlässen. Zu dieser Zeit war vieles noch Latein (auch der komplette Gottesdienst). Gesprochen wurde zwar schon Alt- bzw. ab ca. 1050 n. Chr. Mittelhochdeutsch, jedoch gab es noch keine fixen Regeln, wie man Wörter schreiben sollte. Mittelhochdeutsch ist das Deutsch, das im Mittelalter gesprochen wurde. Es ist zwar Deutsch, wenn man es genau nimmt, aber ich musste das an der Uni lernen und es ist fast eine Fremdsprache. Komplett andere Grammatik, komplett andere Vokabeln teilweise, aber ultraspannend, zu sehen, wo viele Wörter, die wir heute täglich verwenden, herkommen und was sie vor langer Zeit bedeutet haben.7

Schnell wurde es Mode unter Adeligen, ihre Söhne8 von Geistlichen unterrichten zu lassen – logo kriegt der Adel, was er will. Auch ein paar Normalos mischten sich bald unter die Schriftstellenden. So im 11. Jahrhundert – da ist aus Althochdeutsch dann schon Mittelhochdeutsch geworden, Sprachwandel, so geil – wurde also deutlich mehr über Sachen geschrieben, die nichts mit der Kirche zu tun hatten und die allmählich auf Mittelhochdeutsch aufgeschrieben wurden. Oft wurden Lieder und Geschichten niedergeschrieben, die man bis dahin nur mündlich überliefert hatte.9 Die Texte waren also gar nicht unbedingt dafür da, gelesen zu werden, sondern um vorgelesen und bis dahin nicht vergessen zu werden. Weil es damals noch keinen Buchdruck oder Möglichkeiten zur Kopie des Geschriebenen gab, wurden unterschiedliche Handschriften der gleichen Texte von unterschiedlichen Leuten angefertigt, die heute noch zum Teil erhalten sind. Der Wortlaut oder auch die ganze Geschichte unterscheidet sich dabei teilweise stark. Verschiedene Geistliche, die die gleiche Geschichte an anderen Orten und zu anderen Zeiten aufgeschrieben haben, haben nämlich teilweise drastisch andere Geschichten erzählt bekommen. Wenn die aufschreiben, wie sie die Geschichte kennen (das ist die Handschrift), unterscheidet sich das fertige Buch natürlich von anderen Versionen. Das war ein bisschen wie bei Stille Post.

Verschriftlichte mündliche Literatur gibt es übrigens öfter, und ihr kennt sie: die Märchen der Brüder Grimm zum Beispiel. Die haben die zwei nicht erfunden, ganz im Gegenteil: Die gab es schon ganz, ganz lange vorher (und hui, diese Versionen waren nochmal deutlich brutaler als die Märchen, die wir kennen). Umgekehrt geht natürlich auch: Wenn ich Poetry-Slam- oder Kabarett-Auftritte habe, trage ich meine Texte mündlich vor. Es gibt dazu schriftliche Fassungen, die aber praktisch niemand zu Gesicht bekommt. Wenn ihr also meine Texte kennt, kennt ihr sie nur als mündliche Literatur, obwohl sie zuerst aufgeschrieben existiert haben. Die mündliche Überlieferung von Literatur und das Vortragen bieten nochmal ganz neue Möglichkeiten, das Geschriebene zum Leben zu erwecken. Wenn das auf einer Bühne passiert, nennt es sich Performance. Da kann man schön damit spielen, dass das, was vorgetragen wird, und die Art, wie es vorgetragen wird, ganz unterschiedliche Geschichten erzählen – sehr spaßig. Und auf jeden Fall: Literatur.

Die Frage ist also wirklich nicht, wann die Menschen angefangen haben, sich Geschichten auszudenken, sondern die Frage ist, ab wann wir aus der Jetztzeit auf diese Geschichten zugreifen können. Geschichten, also Literatur, gab es immer schon und wird es immer geben. Was sich verändert, ist das Medium. Die Schriftrolle von gestern ist das Storytime-Video von heute, sag ich immer.10Wie man also Geschichten erleben kann, ob man sie lesen, hören, sehen oder anfassen kann, wird immer vielfältiger und das ist mega super! Auch wer Geschichten erzählt und wer in den Geschichten vorkommt, wird immer diverser und holla, klar lieben wir das! Trotzdem ist das Geschriebene immer noch eine der wichtigsten Arten, etwas zu erzählen, was wunderbar ins nächste Kapitel überleitet. Ich bin so ein Fuchs einfach.

Und warum sollte ich lesen?

Lesen gilt wirklich nicht als das coolste Hobby der Welt, vor allem unter Jugendlichen, und das bricht mir das Herz. Weil: Ich liebe Lesen. Und nicht auf eine „Schaut, was ich alles Schlaues lese, ich Superintellektuelle“-Art, denn ich lese extrem gern Texte, die nicht super „schlau“ sind. Ich verbring nicht meine ganze Freizeit mit Klassikern, dafür reicht mein Hirn einfach nicht – und muss es auch überhaupt nicht. Manchmal brauch ich einen vorhersehbaren, mittelmäßigen Thriller, den ich einfach fix durchlesen kann, ohne dass ich viel denken muss. Manchmal kauf ich mir aktuelle Jugendbücher, die sich spannend anhören, und freu mich, wie viel besser die sind als die Freche Mädchen – Freche Bücher-Reihen, die ich so als Teenager gelesen hab.11 Oder ich lese zum 100. Mal Was man von hier aus sehen kann von Mariana Leky oder die Tintenwelt-Trilogie. Ich bin insgesamt ein Fan davon, Bücher öfter zu lesen. Ich schau aber genauso gern Serien und Filme so lange an, bis ich sie auswendig kann. Denn: Je bekannter mir die Story ist, desto mehr kann ich mich darauf konzentrieren, wie die Geschichte erzählt wird, egal ob im Buch oder im Fernsehen.

Seit meiner Kindheit lese ich gern, aber damals hatten wir nicht super viele Kinder- und Jugend-Bücher zu Hause, weil mein großer Bruder alles gernhatte, nur keine Bücher.12 Meine Mama hatte zwar ungefähr 1000 Liebesromane, doch die durfte ich als Kind nicht lesen und als Jugendliche wollte ich sie nicht lesen. Also hab ich erst die kleine Bücherei im nächstgrößeren Kaff13 durchgelesen und dann die meines Gymnasiums. Meine Mama hat mir immer gern Bücher gekauft, aber teilweise habe ich täglich zwei gelesen und das ging natürlich ins Geld. Also wieder in die Bücherei und das gleiche Buch zum fünften Mal lesen wie Belle aus Die Schöne und das Biest.14 Ich werde mir übrigens ewig was darauf einbilden, dass ich DieTribute von Panem gelesen habe, bevor es cool war. Noch ein bisschen mehr darauf, dass ich nie Fifty Shades of Grey gelesen hab. Dafür Twilight. Mit Passion. Und dafür werde ich mich niemals schämen.

Lesen war jedenfalls nicht der top Grund, weshalb ich uncool war in der Schule, ich hab noch wilderen Shit gemacht,15 aber geholfen hat es nicht. Ich verstehe es, dass vor allem jetzt die Versuchung, einfach eine Stunde oder fünf auf Social Media abzuhängen, statt ein Buch zu lesen, sehr groß ist. Was glaubt ihr, wie oft ich ein Buch neben dem Kopfkissen liegen habe und dann doch TikToks anschaue, bis mir die Augen zufallen? Ich versteh es also. Vor allem in der Schule muss man so viel unfreiwillig lesen. So viele Sachtexte, so viele komplizierte Texte, Tafelanschriften, Textaufgaben, historische Quellen … NATÜRLICH wollt ihr dann nicht auch noch privat lesen. Zum Spaß. Noch dazu, wenn ein Buch so viel kostet wie ein Monat Netflix, und TikTok komplett kostenlos ist. Da wundert es niemanden, dass die meisten Leute aufhören zu lesen, wenn sie mit der Schule oder dem Studium fertig sind. Aber: Lesen ist gut für uns. Für alle. Echt. Dieses Kapitel ist also eine Liebeserklärung ans Lesen, ein Plädoyer für Bücher jeder Art und wahrscheinlich der verzweifelte Versuch, euch zu überreden, wieder freiwillig einen Roman in die Hand zu nehmen – und wenn es Fifty Shades of Grey ist. Das Beste ist aber: Ich werde beweisen, dass Lesen gut für uns alle ist. Also nicht ich persönlich, sondern sehr kluge Leute haben verschiedene Dinge bewiesen und davon erzähl ich euch jetzt.

Erstmal ganz grundlegend: Unser Gehirn ist ein wirklich, wirklich wichtiges Organ und wir sollten wirklich, wirklich gut darauf aufpassen und es wirklich, wirklich gut trainieren. Das macht Lesen hervorragend, aber das ist keine neue Information für euch, denke ich. Wahrscheinlich haben euch eure Lehrkräfte und Eltern bereits oft genug erzählt, dass Lesen intelligenter macht, eure sprachlichen Fähigkeiten und euer Gedächtnis verbessert. Das stimmt alles, aber mein Gott, wer braucht schon ein gutes Gedächtnis, wenn man doch eh alles kurz am Handy aufschreiben oder nachschauen kann?! Was vielleicht neu ist, ist die Tatsache, dass Lesen tatsächlich das Hirn verändern kann. Mega wild. Das funktioniert ungefähr so: Wenn man liest, wird der Teil des Gehirns stark beansprucht, der für das Aufnehmen von Sprache zuständig ist, also gibt’s da während des Lesens eine höhere Vernetzung, die Neuronen eskalieren da komplett. Diese Vernetzung geht nach dem Lesen nicht sofort weg, sondern ist noch eine Zeit lang da, sie wirkt also nach. Noch krasser finde ich, dass der Teil des Gehirns, der für die Motorik zuständig ist, beim Lesen stimuliert wird. Also wenn ihr ein Buch lest, in dem jemand geht, läuft, kämpft oder sonst was körperlich anstellt,16 wird der gleiche Teil des Gehirns beansprucht, wie wenn ihr besagte körperliche Aktivität gerade selbst ausführt. Euer Hirn kriegt es also hin, euch beim Lesen in den Körper der Person in dem Buch zu versetzen – TATSÄCHLICH. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich presse zum Beispiel automatisch meine Lippen aufeinander, wenn in einem Buch steht, dass jemand die Lippen aufeinanderpresst. Ihr schlüpft also nicht nur sprichwörtlich in die Figuren im Buch, sondern auch wissenschaftlich belegt tatsächlich mit eurem Hirn. Das ist ein bisschen gruselig, aber vor allem sehr spannend – und gut für euer brain!

Außerdem kann Lesen euer Leben verlängern. Das klingt so richtig nach Science-Fiction, ist jedoch tatsächlich wahr. Eine Studie der Yale-Universität hat Leute, die über 50 waren, zwölf Jahre lang begleitet und es kam raus, dass die Wahrscheinlichkeit zu sterben volle 20 Prozent niedriger ist für die Leute, die lesen. Mein erster Gedanke war: Logo. Leute, die zum Spaß lesen, haben vielleicht eher gut bezahlte Jobs, Geld und überhaupt die Zeit, sich hinzusetzen und einen Roman zu lesen, – und das stimmt auch! Am meisten lesen übrigens akademische Frauen aus höheren Einkommensklassen. Aber: Bei dieser Studie wurde auch herausgefunden, dass komplett egal war, welche soziale Zugehörigkeit, welche Bildung, welches Geschlecht, welche Race, welches Einkommen oder welchen Beziehungsstatus die Personen hatten – Lesen hatte auf alle eine positive Auswirkung. Genauso egal war der Gesundheitszustand – mental oder physisch – der Studienteilnehmenden. Zum Spaß lesen – und zwar Belletristik und keine Zeitschriften oder Zeitungen – verlängert das Leben. Es gab darüber hinaus eine nennenswerte Unterscheidung zwischen echten Büchern und eReadern, letztere stinken nämlich gegen Bücher ein bisschen ab, so sorry.

Was ich am interessantesten finde: Welche Bücher gelesen wurden, ist komplett egal, Hauptsache: Fiktion. Faust ist also genauso geeignet wie ein Freche Mädchen – freche Bücher-Band. Auch Bücher doppelt und zehnfach zu lesen, macht keinen Unterschied. Wenn man nämlich ein Buch liest, passieren zwei Dinge: sogenanntes „deep reading“ und emotionale Verbindung. „Deep reading“ meint, dass man, während man ein Buch liest, mehrere Dinge gleichzeitig macht: die einzelnen Wörter und Sätze verstehen, den Zusammenhang, die Geschichte, die Perspektive – grob gesagt: das Buch als Ganzes erfassen und im Vergleich zur echten Welt setzen. Während man das tut, baut man eine emotionale Verbindung zu den Figuren im Buch auf. Man fiebert mit, lacht oder weint vielleicht.17 Das fördert soziale Wahrnehmung und emotionale Intelligenz – und kann die Lebenszeit erhöhen.

In einem Buch für Gen Zs damit zu werben, dass Lesen das Leben verlängern kann, ist vielleicht kein super Move, wenn man sich den Stand der Klimakrise und der Welt ansieht und die komplett berechtigte Zukunftsangst, die sich genauso bei mir breitmacht. Lesen kann euer Leben aber nicht nur länger, sondern auch entspannter machen. Und wenn ihr (und ich) etwas brauchen könnt, dann Entspannung. Wir werden den ganzen Tag zugeballert mit Infos über Klima, Kriege, Kapitalismus und die Kardashians18 und sollen dabei unser eigenes Leben klarkriegen – das ist stressig. Und jetzt Obacht: Nur sechs Minuten am Tag ein Buch zu lesen, kann euch 68 Prozent entspannter werden lassen. FUCKING ACHTUNDSECHZIG PROZENT in nicht mal einmal All too well (Ten Minute Taylor’s Version). Also wenn wir’s schaffen würden, für nur diese Zeit vor dem Schlafengehen das Handy in den Flugmodus zu schalten, wär schon viel gewonnen. Denn uns zu entspannen, schafft Social Media nicht, ganz im Gegenteil. Wir werden dadurch noch gestresster – trotz Blaulichtfilter am Handybildschirm. Einen Film oder eine Serie zu schauen, entspannt nicht annähernd so gut wie ein Buch. Nicht mal eine Zeitschrift lesen kommt da ran. Lesen lässt nämlich die Muskeln entspannen und das Herz langsamer schlagen – ist also das wirklich perfekte Einschlafritual. Ich sag das nicht als Mutter, die sich aufregt, weil ihr zu viel am Handy hängt, sondern als irgendwas zwischen Millennial und Gen Z, die das selbst meistens nicht hinkriegt.19

Die Studie der Wissenschaftlerin Dr. Josie Billington fasst alles das sehr gut zusammen. Hier wurden über 4.000 Leute in eine Lese- und eine Nicht-Lesegruppe aufgeteilt. Die Lesegruppe sollte 20 Minuten am Tag einen Titel ihrer Wahl lesen und die Ergebnisse sind fast zu gut, um wahr zu sein: Wer liest, kann sich dauerhaft weniger gestresst und deprimiert fühlen, weil Lesen eine Parallelwelt aufmacht, in der man seine eigenen struggles einfach draußen lassen kann oder in der man herausfinden kann, dass man nicht die einzige Person in einer bestimmten Lebenssituation ist. Ein Teil der Lesegruppe in dieser Studie hat sogar angegeben, dass das Gefühl von Einsamkeit durchs Lesen weniger wurde. Außerdem haben Menschen, die lesen, oft ein höheres Selbstbewusstsein und können besser mit schwierigen Situationen umgehen. Das liegt daran, dass man durchs Lesen quasi second hand so viel Verschiedenes erlebt, dass es einem leichter fallen kann, andere Perspektiven zu sehen, zu verstehen und gelesene Erfahrungen auf sich selber zu beziehen. Auch Entscheidungen zu treffen, Dinge zu planen oder zu priorisieren kann einem leichter fallen, wenn man regelmäßig liest. Lesende können leichter anerkennen, dass Rückschläge und Scheitern einfach zum Leben dazugehören und sich nicht vermeiden lassen. Stellt euch mal eine Geschichte vor, in der alles immer glattgeht. Mega langweilig!

Wer liest, kann sich den eigenen Freund*innen näher fühlen. Nicht nur, weil Lesen dazu führen kann, dass man größere Empathie anderen gegenüber entwickelt, sondern weil Bücher eine noch bessere und bedeutsamere Möglichkeit bieten, Erfahrungen zu teilen. Wenn ich zum Beispiel einer Freundin sage: „Hier, lies mal Kurt von Sarah Kuttner, es hat mir komplett mein Herz rausgerissen und hinterher wieder zusammengeflickt“,20 kann das sehr viel über mich und vielleicht meine Ängste oder meine Gefühlslage aussagen. Mehr, als ich der Freundin in dem Moment erklären könnte. Wenn ich mich in Büchern gesehen und verstanden fühle, können diese Bücher ebenso gut anderen helfen, mich besser zu verstehen. Am meisten helfen sie eh mir selber, sind wir ehrlich. Weil man aber nicht nur Bücher liest, in denen die Hauptperson exakt ist und aussieht wie man selber, kann Lesen auch dazu führen, dass einem soziale Probleme bewusster werden. Was Lesen nämlich mega fördert, ist das Verstehen vom Fremden und Empathie auf allen Ebenen: andere Lebensweisen, andere Verhaltens- und Handlungsweisen, anderes Erscheinungsbild, andere Werte- und Normvorstellungen. Lesen ist eine Premium-Möglichkeit, um sich in andere Lagen und Perspektiven zu versetzen und dadurch zu sehen, wie unterschiedliche Leute unterschiedlich denken, handeln und fühlen, welche unterschiedlichen Probleme sie haben, wie unterschiedlich die Voraussetzungen für Liebe oder Bildung für verschiedene Menschen sind – ihr versteht, wo ich hinwill.

Jakob der Lügner von Jurek Becker zum Beispiel hat mir wahrscheinlich mehr über „Ghettos“ und das jüdische Leben während des Nationalsozialismus beigebracht als jeder Sachtext, den wir im Unterricht gelesen haben. The Hate U Give von Angie Thomas hat mir die Augen dafür geöffnet, wie tief Rassismus in der Gesellschaft verankert ist. Bus 57 von Dashka Slater hat mir gezeigt, wie vielfältig, individuell und fließend Gender ist. Ich habe bei Kim Jiyoung, geboren 1982 von Cho Nam-Joo um eine Mutter geweint, obwohl ich keine bin. Bei Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo habe ich um eine Schwarze nicht-binäre Person geweint, obwohl ich beides nicht bin. Bei Kurt von Sarah Kuttner habe ich um ein Kind geweint, das ich nicht habe. Bei Meine erste Lüge von Marina Mander habe ich mit einem zehnjährigen Jungen mitgeweint, obwohl ich nie einer war. Ich habe mit Woyzeck und Wendla aus Frühlings Erwachen geweint, mit dem Fräulein von Sternheim und Margreth aus Die Judenbuche, mit der Marquise von O. … und Gregor Samsa aus Die Verwandlung, mit Iphigenie auf Tauris und Paul aus Im Westen nichts Neues – JESUS MARIA, ich hab sogar in Miez Marple und die Kralle des Bösen von Fabian Navarro um eine scheiß Taube geweint.21 Der Punkt ist: Ich konnte mich in all diese Menschen (und Tiere) hineinversetzen und mit ihnen weinen, weil Lesen mir das beigebracht hat.

Wir müssen also richtig was verschissen haben, wenn trotz all diesen Argumenten und Fakten immer weniger gelesen wird, vor allem unter Jugendlichen. Erwachsene, und insbesondere Eltern, vergessen nie darauf, sich darüber aufzuregen. Wir hatten den PISA-Schock in den 2000ern, danach eine Umstrukturierung des Lehrplans, und immer wieder Headlines darüber, dass Jugendliche zu viel am Handy und vor dem Fernseher und zu wenig vor Büchern hängen. Well, liebe Erwachsene, I hate to break it to you, aber das ist einfach auch zum großen Teil eure Schuld. Wir leben in einer digitalen Welt, in der süchtig (und depressiv) machende Apps kostenlos sind (Instagram zum Beispiel) und wieder andere explizit gebaut werden, um Kinder und Jugendliche anzusprechen (TikTok zum Beispiel). Wir leben in einer analogen Welt, in der entweder behauptet wird, dass sich Jugendliche für nichts mehr interessieren würden oder – sollten sie das doch tun – dass sie eh keine Ahnung haben, wovon sie reden. Wie soll man da lieber ein Buch (das noch dazu eine erwachsene Person geschrieben hat) in die Hand nehmen, anstatt eine App zu öffnen und sich auf diesem Weg mit anderen Jugendlichen zu verbinden? Wieso soll man sich für eine Geschichte entscheiden, wenn man alle 15 Sekunden eine neue haben kann? Ich bin Teil der ersten Generation, die (zumindest so ab dem Alter von zwölf) mit Social Media groß geworden ist, und ich glaube, die Generationen vorher können sich das nicht so ganz vorstellen, welche emotionale Bindung wir zum Internet haben und wie wichtig es für unser alltägliches Leben ist. Wir können nicht einfach unsere Smartphones wegwerfen. Doch wir können (und sollten!) dem Handy öfter eine Pause gönnen – und zwar am besten mit einem Buch. Wir müssen es also schaffen, Lesen cooler zu machen, egal, wie uncool das klingt. Dafür brauchen wir neue Perspektiven, neue Autor*innen, neue Erzählweisen. Wir brauchen aber auch neue Zugänge zu Klassikern, wenn wir nicht wollen, dass sie in der Bedeutungslosigkeit verenden. Und da ist es die erste Aufgabe der Erwachsenen, Jugendlichen zuzuhören und sie ernst zu nehmen.

Analysis und Interpretierung

In unterschiedlichem Ausmaß wird an allen Schulen Literatur gelesen, analysiert und interpretiert. Aber warum eigentlich der Quatsch? Also lesen, na gut, nur wozu denn interpretieren? Was soll ich dabei denn lernen? Und was bringt mir das? Witze werden doch nicht besser, wenn man sie erklärt, also warum muss ich mir SO GENAU erklären lassen, wieso ein Buch unfassbare Kunst und gut ist? Vor allem, wenn ich es selber vielleicht komplett scheiße fand? Wieso muss ich mich dann auch noch selber damit auseinandersetzen und da rumanalysieren und interpretieren!? Die Antwort ist ein Wort, für das man mich schon allein der Erwähnung wegen canceln könnte, aber da müssen wir jetzt kurz durch: literarische Kompetenz.

Ich weiß, wir hassen das Wort „Kompetenz“, also nur ganz kurz: Es gibt einen Unterschied zwischen literarischem Wissen und literarischer Kompetenz (und natürlich insgesamt zwischen Wissen und Kompetenz). Und – tut mir voll leid – ihr braucht beides, um einen Text richtig verstehen zu können. Ganz egal, wie alt er ist. Literarisches Wissen ist relativ einfach definiert: Das heißt, dass ihr zum Beispiel wisst (surprise!), wann ungefähr welche Epoche war, was da so typisch war, vielleicht ein paar Leute, die in der Zeit vielbeachtete Werke geschrieben haben, wie diese Werke heißen, die sie geschrieben haben, Metrum, Reimschemata, rhetorische Stilmittel ... Das sind Dinge, die man zwar mehr oder weniger stur auswendig lernen muss und – meiner Meinung nach – der langweiligere Teil des Deutschunterrichts sind, aber dafür weiß man sie dann und gut ist. Außerdem ist es halt schon geil manchmal, wenn man erkennt, wie wo was zusammenhängt. Gut, ich bin ein Nerd, was glaubt ihr, wieso ich dieses Buch geschrieben habe? Funfact an dieser Stelle: Über TikTok-Trends und Memes Bescheid zu wissen, ist genauso literarisches Wissen, weil – alle zusammen: Im Internet gibt es auch Literatur. Alles, wo irgendwie irgendwas erzählt wird, ist Literatur. Cool. Weitermachen.22

Was jetzt genau literarische Kompetenz ist, darüber haben sehr viele sehr belesene Leute Bücher und Artikel geschrieben, Modelle erstellt und erklärt und das ist alles leider immer ein bisschen kompliziert. Das sind nämlich eben nicht Dinge, die man einfach auswendig lernen kann, und dann weiß man’s, sondern Kompetenzen (oder „Fähigkeiten“ und „Fertigkeiten“ genannt) muss man erarbeiten und üben, um sie anwenden zu können. Stressig. Deshalb werde ich versuchen, das so einfach wie möglich zu erklären, aber das Beste gleich mal vorweg: Ihr alle tut all das eh längst – müsst ihr auch. Erstmal von vorne. Also: Ich halte mich hier an das Modell der Didaktiker*innen Anita Schilcher und Markus Pissarek, weil damit habe ich fürs Staatexamen gelernt und eine Zwei geschrieben. Was gut genug für mein Examen war, ist gut genug für euch, damit müsst ihr jetzt einfach klarkommen. Das sind natürlich alles nur Vorschläge und Annäherungen, doch irgendwo muss man ja anfangen.