Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: artesinex

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

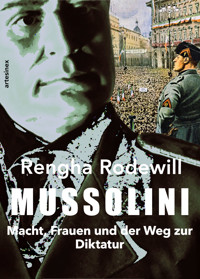

Zwischen Macht und Begierde Als knapp Dreißigjähriger erreichte Mussolini bereits die Führungsposition des italienischen Sozialismus. Seine Persönlichkeit zeigte sich schon damals in seiner kompromisslosen Haltung zur Führung der »Avanti!«: »In dem Blatt, das ich redigiere, kann nur einer die Leitartikel schreiben – und der bin ich«. Diese autoritäre Einstellung sollte sein weiteres politisches Leben prägen. Bemerkenswert ist der bedeutende Einfluss verschiedener Frauen auf seinen Werdegang. Die jüdische Intellektuelle Angelica Balabanoff, die von 1912 bis 1917 mit ihm bei der »Avanti!« arbeitete, zeichnete das überraschende Bild eines von Ängsten geplagten Mannes – erschrocken vor Hunden, Ärzten, Friedhöfen und dem nächtlichen Alleinsein. Als zweite prägende jüdische Frau in seinem Leben trat Margherita Grassini Sarfatti hervor, die »Signora di Milano«. Sie verfasste nicht nur 1926 eine wichtige Biographie über Mussolinis frühen Jahre, sondern etablierte sich auch als einflussreiche Kunsttheoretikerin. Unter ihrer Führung formierte sich die »Novecento«-Bewegung, die eine neue Richtung in der italienischen Kunst einschlug. Eine besonders tragische Figur in Mussolinis Leben war Clara 'Claretta' Petacci. Als seine Geliebte in späteren Jahren litt sie unter ihrer gesellschaftlichen Ausgrenzung und drängte Mussolini wiederholt, seine Frau zu verlassen. Ihre leidenschaftlichen, teils anklagenden Briefe aus den letzten Kriegsmonaten 1945 zeigen eine zerrissene Persönlichkeit, die trotz aller Verbitterung bis zum gemeinsamen Tod durch Partisanenhand am Comer See an Mussolinis Seite blieb. Inmitten dieser dramatischen Beziehungen stand Rachele Guidi, Mussolinis Ehefrau, als ruhender Pol. Diese bodenständige Frau behielt auch als »First Lady« Italiens ihren klaren Verstand und ihre pragmatische Sicht auf die Dinge. In ihren 1974 veröffentlichten Memoiren »Mussolini ohne Maske« zeichnete sie ein intimes Porträt des Diktators als Privatmensch und Familienvater, geprägt von Realismus und feinem Humor. Bis zu ihrem Tod lebte sie in dem Haus in Forlì, das Mussolini ihr noch vor seiner Zeit als »Duce« gekauft hatte. Diese verschiedenen weiblichen Perspektiven auf Mussolini offenbaren die Komplexität seiner Persönlichkeit: vom ehrgeizigen sozialistischen Redakteur über den machthungrigen Politiker bis zum privaten Familienmenschen. Sie zeigen einen Mann der Widersprüche, dessen Leben von starken Frauen geprägt wurde, auch wenn er selbst dies möglicherweise anders wahrnahm.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 519

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zita De Vàlvalo

Rengha Rodewill

HANS E. PAPPENHEIM

Mussolini.Wandlung zum Interventionismus

MARGHERITA SARFATTI

Mussolini. Lebensgeschichte

RACHELE MUSSOLINI

Mussolini ohne Maske

Rodewill, Rengha: Agro Pontino, Vahdah Jeanne Bordeux, Claretta Petacci, Angelica Balabanoff, Benito Albino Dalser, Marsch auf Rom, Giacomo Puccini, Villa Feltrinelli, Partisanen, Benito Mussolini – Claretta Petacci, Eva Braun – Adolf Hitler, Margherita Sarfatti, Mario Sironi – Margherita Sarfatti, William Randolph Hearst, Rachele Mussolini, Edda Mussolini Ciano.

Pappenheim, Hans E.: Mussolini. Wandlung zum Interventionismus, 1935.

Sarfatti, Margherita: Mussolini. Lebensgeschichte, Seiten: IX, XI, 1–87, Paul List Verlag, Leipzig 1926.

Petacci, Claretta: Mein Tagebuch (1937–1940).

Mussolini, Rachele: Mussolini ohne Maske – Die Frau des Duce berichtet, Seiten: 40–58; 67–80; 116–133, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1974.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar. Alle Rechte vorbehalten: Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen der Urheberrechtsgesetze ist ohne Zustimmung vom artesinex verlag unzulässig und strafbar. Dies gilt hauptsächlich für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für Copyright-Verstößen auf Internet-Plattformen.

© artesinex verlag Berlin (Germany), Juni 2025

Herausgeberinnen: Rengha Rodewill und Micaela Porcelli

Autorin: Rengha Rodewill

Beigefügte Werke: Hans E. Pappenheim, Margherita Sarfatti, Claretta Petacci, Rachele Mussolini

Titelgestaltung: © Rengha Rodewill

Fotografien: Rengha Rodewill © VG Bild-Kunst Bonn; © Bildrecht, Wien

Historische Fotografien: Archive und Privatarchiv

Lektorat: Tovi Brunner

Layout: Shaya Schwartz

artesinex verlag, Stuhmer Allee 1a

D-14055 Berlin

ISBN 978-3-910471-72-6 (ePUB-Reflowable)

ISBN 978-3-910471-73-3 (ePUB-FXL)

ISBN 978-3-910471-74-0 (ePDF)

www.artesinex.com

www.rengha-rodewill.com

Inhaltsverzeichnis

TEIL 1

Mussolini. Wandlung zum Interventionismus

Hans E. Pappenheim (1935)

Agro Pontino

Der Kanal von Mussolini

Vahdah Jeanne Bordeux

Benito Mussolini – Margherita of Savoia – Eleonora Duse

Clara Petacci

Amante

Claretta Petacci

Mein Tagebuch (1937–1940)

Angelica Balabanoff

Rebellin

Benito Albino Dalser

Der Ungewollte

Marsch auf Rom

Alles hängt jetzt vom König ab

Giacomo Puccini

Möge Mussolini der sein, den wir brauchen

TEIL 2

Partisanen

Fratelli Cervi

Villa Feltrinelli

Letzter Wohnsitz

Benito Mussolini – Claretta Petacci

Fine

Eva Braun – Adolf Hitler

Bis dass der Tod euch scheidet

TEIL 3

Margherita Sarfatti

Signora di Milano

Mario Sironi – Margherita Sarfatti

Novecento Italiano

William Randolph Hearst

Attentat ist eine gute Sache

Mussolini. Lebensgeschichte

Margherita Sarfatti (1926)

TEIL 4

Rachele Mussolini

Chiletta

Mussolini ohne Maske

Rachele Mussolini (1974)

Edda Mussolini Ciano

Senza paura

TEIL 5

Una vita per immagini

Ein Leben in Bildern

Anhang

Anmerkungen

Literaturverzeichnis

Autoren

Prolog

Im Spätsommer 1914, als Europa in den Abgrund des Ersten Weltkriegs taumelte, vollzog sich im Leben eines italienischen Journalisten eine dramatische Wandlung, die den Lauf der Geschichte nachhaltig prägen sollte. Benito Mussolini, damals noch überzeugter Sozialist und Chefredakteur der einflussreichen Zeitung »Avanti!«, durchlief in den folgenden zehn Monaten eine tiefgreifende politische Transformation, die ihn vom glühenden Antimilitaristen zum leidenschaftlichen Kriegsbefürworter werden ließ.

Diese entscheidende Phase zwischen Juni 1914 und Mai 1915 blieb erstaunlicherweise lange Zeit ein blinder Fleck in der historischen Forschung, obwohl Mussolinis Leben ansonsten durch eine Fülle wissenschaftlicher Literatur dokumentiert ist. Erst 1935 wagte sich der Historiker Hans E. Pappenheim an eine systematische Aufarbeitung dieser kritischen Periode. Die wissenschaftliche Erschließung dieser Zeit wurde dabei durch praktische Hindernisse erschwert: wichtige Ausgaben von »Avanti!« waren in Deutschland nicht verfügbar, und die in Italien vorhandenen Exemplare blieben der Forschung verschlossen.

Die Bedeutung dieser Monate kann kaum überschätzt werden, markieren sie doch Mussolinis fundamentalen ideologischen Wandel vom internationalistischen Sozialisten zum nationalistischen Kriegsbefürworter. In dieser Zeit wurden die Grundsteine für jene politische Weltanschauung gelegt, die später im italienischen Faschismus münden sollte. Der Kriegsausbruch wirkte dabei als Katalysator, der Mussolinis politische Überzeugungen radikal veränderte und ihn schließlich zum Bruch mit der Sozialistischen Partei führte. Seine Entwicklung zum überzeugten Interventionisten sollte nicht nur sein eigenes Schicksal bestimmen, sondern auch den Weg Italiens in den folgenden Jahrzehnten maßgeblich beeinflussen.

Diese dramatische persönliche und politische Metamorphose zeigt eindrücklich, wie äußere Ereignisse und individuelle ideologische Entwicklungen sich gegenseitig bedingen und verstärken können. Sie verdeutlicht zugleich, wie einzelne historische Momente das Potenzial haben, nicht nur individuelle Lebensläufe, sondern ganze Gesellschaften nachhaltig zu prägen. Als knapp Dreißigjähriger erreichte Mussolini bereits die Führungsposition des italienischen Sozialismus. Seine autoritäre Persönlichkeit zeigte sich schon damals in seiner kompromisslosen Haltung zur Führung der »Avanti!«: »In dem Blatt, das ich redigiere, kann nur einer die Leitartikel schreiben – und der bin ich. Ein Blatt kann nur von einem Menschen und einer Idee geleitet werden. Ich bin nicht gekommen, um mir die Führung aus der Hand nehmen zu lassen.« Diese autoritäre Einstellung sollte sein weiteres politisches Leben prägen und führte prompt zu einer Steigerung der Auflagenzahlen. Bemerkenswert ist der bedeutende Einfluss verschiedener Frauen auf seinen Werdegang. Die jüdische Intellektuelle Angelica Balabanoff, die von 1912 bis 1914 mit ihm bei der »Avanti!« arbeitete, zeichnete das überraschende Bild eines von Ängsten geplagten Mannes – erschrocken vor Hunden, Ärzten, Friedhöfen und dem nächtlichen Alleinsein. Diese private Seite stand in krassem Gegensatz zu seinem öffentlichen Auftreten als furchtloser Führer.

Als zweite prägende jüdische Frau in seinem Leben trat Margherita Grassini Sarfatti hervor, die »Signora di Milano«. Sie verfasste nicht nur 1926 »Dux« (dt.) Mussolini. Lebensgeschichte – eine wichtige Biografie über Mussolinis frühe Jahre – sondern etablierte sich auch als einflussreiche Kunsttheoretikerin. Unter ihrer Führung formierte sich 1922 in Mailand die Novecento-Bewegung, die eine neue Richtung in der italienischen Kunst einschlug. Sarfattis besondere Bedeutung lag in ihrer unermüdlichen Förderung junger, noch unbekannter Maler und ihrer Vision einer Kunst, die sich von den Dissonanzen des Kubismus, Expressionismus und Futurismus abwandte.

Eine besonders tragische Figur in Mussolinis Leben war Clara Claretta Petacci. Als seine Geliebte in späteren Jahren litt sie unter ihrer gesellschaftlichen Rolle als »Amante und Profiteurin«. Sie drängte Mussolini wiederholt, seine Frau zu verlassen – ein Vorschlag, dem er scheinbar zustimmte, ohne je konkrete Schritte zu unternehmen. In den letzten Kriegsmonaten von Februar bis April 1945 schrieb sie ihm leidenschaftliche Briefe, in denen sie ihn als Egoisten, Schwächling und Feigling bezeichnete. Trotz dieser bitteren Anklagen blieb sie bis zum Ende an seiner Seite.

Das dramatische Ende kam am 28. April 1945 in Giulino di Mezzegra am Comer See. Auf der Flucht vor den vorrückenden Alliierten wurden Mussolini und Petacci von italienischen Partisanen gefangen genommen und erschossen. Ihre Leichen wurden nach Mailand gebracht, wo sie auf der Piazzale Loreto öffentlich zur Schau gestellt wurden – an derselben Stelle, wo Monate zuvor die Faschisten hingerichtete Partisanen ausgestellt hatten. Die Bilder ihrer kopfüber aufgehängten Körper wurden zum Symbol für das Ende des italienischen Faschismus.

Inmitten all dieser dramatischen Ereignisse stand Rachele Guidi, Mussolinis Ehefrau, als ruhender Pol. Diese bodenständige Frau behielt auch als »First Lady« Italiens ihren klaren Verstand und ihre pragmatische Sicht auf die Dinge. In ihren 1974 veröffentlichten Memoiren »Mussolini ohne Maske« zeichnete sie ein intimes Porträt des Diktators als Privatmensch und Familienvater, geprägt von Realismus und feinem Humor. Bis zu ihrem Tod lebte sie in dem Haus in Forlì, das Mussolini ihr noch vor seiner Zeit als »Duce« gekauft hatte.

Diese verschiedenen weiblichen Perspektiven auf Mussolini offenbaren die Komplexität seiner Persönlichkeit: vom ehrgeizigen sozialistischen Redakteur über den machthungrigen Politiker bis zum privaten Familienmenschen. Sie zeigen einen Mann der Widersprüche, dessen Leben von starken Frauen geprägt wurde, auch wenn er selbst dies möglicherweise anders wahrnahm. Sein gewaltsames Ende und die öffentliche Zurschaustellung seines Leichnams markierten nicht nur das Ende seiner persönlichen Geschichte, sondern auch das Ende einer Ära in der italienischen Geschichte.

TEIL 1

Mussolini.Wandlung zum Interventionismus

Hans E. Pappenheim (1935)

Keine Aktion des Feindbundes hat im ersten Teil des Weltkrieges die Mittelmächte so schwer betroffen wie das Eingreifen Italiens zugunsten der Entente: Eine Großmacht, der das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn, seit über dreißig Jahren durch ein enges Schutz- und Trutzbündnis verbunden war, entschied sich nach längerer Neutralität zu einer Kündigung dieser Abmachungen und zum Eintritt in den Krieg aufseiten der Gegner des ehemaligen Conpactanten.

In den Jahren 1882 bis 1914 hatte der »Dreibundvertrag« – ganz abgesehen von seiner repräsentativen Bedeutung – die Gewähr einer gegenseitigen Sicherheit zwischen seinen Garanten gegeben. Wenn seit Beginn des Weltkrieges dieses scheinbar so erprobte Vertragsgebäude in seinen Grundfesten zu wanken begann und nach einem zehnmonatigen Schwanken zusammenbrach, so lag der Anlass nicht nur in der ständig gewachsenen inneren Unwahrhaftigkeit des »Dreibundes« und dem seit Kriegsausbruch auf Italien vonseiten der Entente ausgeübten Druck, sondern in der letzten Wendung der schon lange vor 1914 wenig deutschfreundlichen Haltung der italienischen Öffentlichkeit: das Ergebnis der Wirksamkeit eines großen Teiles der Presse Italiens. Fast bei jeder italienischen Zeitung, die bei Kriegsausbruch noch neutral oder gar dreibundfreundlich war, ließe sich diese bis Ende Mai 1915 vollzogene Änderung der Einstellung verfolgen.

Das bekannteste und markanteste Beispiel für einen solchen, den Mittelmächten verhängnisvollen Gesinnungswechsel bietet jene damals noch nur journalistische Persönlichkeit, die durch diese ihre Wandlung den Kriegseintritt Italiens zwar nicht allein veranlasst hat, aber doch als ein Accessorium von nicht untergeordneter Bedeutung zu werten ist, jener Mann, den sein Gewissen trieb, die Leitung des sozialistisch-neutralen Avanti! aufzugeben und durch den Ruf seines neuen Blattes Il Popolo d’Italia, sein Volk mit in den Krieg zu reißen.

Leben und Werk Benito Mussolinis sind in einer umfangreichen Literatur beschrieben worden, doch die entscheidenden zehn Monate seines Lebens, vom 28. Juni 1914 bis zum 24. Mai 1915, haben noch keine zusammenhängende Darstellung gefunden. Eine solche muss auch Fragment bleiben, da die Bände des Avanti! mit einer lückenlosen Übersicht der Artikel aus Mussolinis sozialistischer Zeit in Deutschland fehlen und die Benutzung, der in Italien noch Vorhandenen nicht möglich ist. Mit Recht sagt Eberlein1: »Die Intervention Italiens wäre ein Kapitel für sich. Wir müssen uns damit begnügen, sie nur zu streifen, schon deshalb, weil die gegenwärtig am Ruder befindliche Partei der Interventionisten die Darstellungen der Neutralisten unter Verschluss hält.«

Die vorliegende Arbeit will trotzdem versuchen, die fragliche Periode im Leben Mussolinis durch eine Vergleichung des in deutschen Bibliotheken erreichbaren Materials darzustellen und die mit ihr verbundenen Probleme kritisch zu betrachten.

I. MUSSOLINI BEIM AVANTI! 1912 BIS 19. OKTOBER 1914 DER WEG ZUM AVANTI!

Der Lebensgang des heutigen italienischen Ministerpräsidenten ist bekannt. Hinsichtlich seiner journalistischen Tätigkeit bis zum Ausbruch des Weltkrieges sei auf die ausführliche Darstellung Dreslers2 verwiesen. Wir beginnen mit unserer Beobachtung Mussolinis im Jahre 1911. Damals nämlich war er nach längerer Tätigkeit in Trient aus Österreich ausgewiesen worden. Auf seinen Aufenthalt im Trentino gehen nun seine Antipathien gegenüber der absolutistischen Donaumonarchie und seine Sympathien für die dortigen Sozialisten italienischer Zunge zurück, die österreichische Staatsangehörige, trotz ihrer Weltanschauung, für Italien begeisterte Nationalisten waren. Diese Beobachtung, dass nationale und sozialistische Bestrebungen durchaus vereinbar sind, mögen dem damaligen Internationalisten Mussolini seine spätere Wandlung ebenfalls erleichtert haben. Nach der Rückkehr in seine Heimat gab er im nahen Forlì, zunächst mit einem Freunde, das sozialistische Wochenblatt La Lotta di Classe (Der Klassenkampf) heraus. Sein Ziel einer Revolutionierung des Proletariats und Reinigung der Partei von allen nicht streng sozialistischen Elementen ließ ihn immer mehr als Vertreter des radikalen Flügels des italienischen Sozialismus hervortreten3. Das sollte für ihn von Bedeutung werden, da in der »offiziellen« Sozialistischen Partei Italiens, dem »Partito Socialista Italiano« P.S.I. diese Elemente gerade das Übergewicht bekommen hatten: Auf dem Florenzer Parteitag im Jahre 1908 hatten die Reformisten die Integralisten und 1911 in Modena die Reformisten von links die Reformisten von rechts und die intransigenten Revolutionäre besiegt. In der Zwischenzeit hatte sich die Fraktion der Letzteren zahlenmäßig gehalten, bis zum Parteitag von Reggio im Jahre 1912 ihre Kräfte sogar vermehrt und hoffte hier nun, Parteiführung und Zeitung zu erobern. Dieses Machtinstrument der jeweiligen Parteileitung war der um 1892 von Leonida Bissolati4 in Rom gegründete Avanti!, der später nach Mailand übersiedelt war5, und den 1912 gerade Claudio Treves zu einem vornehmkritischen Blatt mit sinkender Leserzahl hatte werden lassen6. Im Gegensatz zu ihm planten die revolutionären Kreise des P.S.I., sich mit anderen extremen Parteien zur Veranstaltung von Unruhen zu vereinen. Es handelte sich also um den am weitesten links stehenden Flügel des italienischen Sozialismus7.

Der Fraktion fehlte aber ein Kopf, der ohne Schaden anzurichten, die Redaktion der Zeitung hätte übernehmen können. Da war nun der Journalist Benito Mussolini: »Jung, angriffslustig, überfließend von Energie und Intelligenz, ein vibrierendes Nervenbündel, Revolutionär durch Erziehung und Anlage«, so hatte ihn Paoloni7 beschrieben. Und dieser Mussolini, unabhängiger Sozialist, kein Marxist, sondern extremer Syndikalist, hatte gerade eine neue Verurteilung für seinen Versuch einer Verhinderung der lybischen Expedition hinter sich und war dadurch als ein tatkräftiger Mensch erschienen. Jetzt kam der Parteitag von Reggio Emilia, wo der äußerste rechte Flügel unter Bissolati sich von der Partei trennte. Die betont antimonarchistische Resolution aber hieß »Tagesordnung Mussolini«. Ihr Verfechter war im Gegensatz zu der zielbewussten und beharrlichen Politik Turatis Anhänger der »direkten Aktion« und der Verbrüderung mit Syndikalismus und Anarchismus zur Durchführung von Gewalttaten8. In Reggio forderte er in einer einzigen kurzen Rede den Ausschluss der rechtsgerichteten Reformisten und wurde dafür mit in die Parteileitung aufgenommen.

Unterdessen verlor der Avanti! aber unter der Schriftleitung des im Grunde Kompromissen zuneigenden Treves und des überalterten Bacci9 immer größere Lesermassen10. Da beriet man im Dezember 1912 Mussolini zum Leiter. Die dabei erhobenen Zweifel einiger, ob eine so stark individualistische Natur sich der Partei auch genügend unterordnen würde, blieben unbeachtet, weil man einzig diesen rastlosen, polemischen und temperamentvollen Menschen für fähig hielt, dem sozialistischen Parteileben neuen Impuls zu verleihen.

DIREKTOR DES AVANTI!

So gelangte der noch nicht Dreißigjährige an die Spitze des ganzen italienischen Sozialismus. Die Zeitung und die gesamte Bewegung bekamen deutlich eine extreme Richtung11. Zwar ging er dabei, was Ideologie und Form anbetraf, häufig eigene Wege, aber der Aufschwung des Blattes und die Anziehung der Massen war nicht zu leugnen. »Überall Glocken und Wetterleuchten, Donner und Blitze«, sagt Paoloni treffend. Typisch war Mussolinis Anfang: »In dem Blatt, das ich redigiere, kann nur einer die Leitartikel schreiben, und der bin ich. Ein Blatt kann nur von einem Menschen und einer Idee geleitet werden. Ich bin nicht gekommen, um mir die Führung aus der Hand nehmen zu lassen.« Und schon stieg die Auflage der Avanti!12 – wozu wohl auch die technische Verbesserung des Blattes beigetragen hatte –, und die Mitgliederzahl der Partei und ihre Begeisterung verdoppelte sich. Unter Treves schwankte die Auflage um 30.000. Mussolini bekam das Blatt mit 28.200 und brachte es auf 94.00013. Ein inneres Merkmal war eine verschärfte Aktivität des Sozialismus, die sich besonders gegen die Freimaurer richtete14. Er sollte eben von der Demokratie getrennt und die Partei und ihre Politik von allen Schlacken gereinigt werden, um die Kraft des Proletariats zu vergrößern. Das Rededuell Mussolinis mit Orazio Raimondo über diese Frage gab dem Neuling mit einem Schlage den Ruf eines gefährlichen Gegners. Dann ging er aber auch gegen die Sozialistenführer im Parlament vor, deren Konzessionen er – schon damals ein Feind des Parlamentarismus – verachtete, wenn auch sein Wort, »Die italienische Kammer ist ein heimlicher Markt«, überspitzt sein mag. Sein Aktionsprogramm besagte nur: »Wir glauben fest daran, dass man – wenn die Zeiten und die Menschen reif sind – die Entscheidungen nirgendwo anders als auf der Straße erkämpfen wird«. Besonders energisch trat er so einmal für die Besserung der sozialen Lage der süditalienischen Bauern ein, deren durch ihre unkultivierten Lebensverhältnisse verursachten Unruhen (in Rocca Gorga) blutig niedergeschlagen worden waren. Den Widerstand gegen die Staatsgewalt erklärte Mussolini für gesetzlich im Falle der Notwendigkeit.

Schon damals aber soll er zuweilen Nationalgefühl gezeigt haben. Als im Frühjahr 1914 Graf Berchtold und Marchese di San Giuliano in Abbazzia noch einmal laut den Dreibund bestätigten, verhielt sich die sozialistische Partei neutral. Von einem Genossen nach dem Grunde befragt, erklärte Mussolini, das geschehe, weil hier Fragen von hoher Bedeutung für die Geschichte Italiens besprochen würden, die niemals sozialistisch sein könne, bevor sie nicht völlig italienisch sei. Seine Hauptmitarbeiterin war damals die russische Revolutionärin Angelica Balabanoff, bevor er sie im Herbst 1914 wegen ständiger Differenzen entließ.

Obgleich er die Parteiversammlungen nur selten besuchte, machte ihn das Rätselhafte, das ihn schon damals umgab, volkstümlich und ließ manchen aufmerken. So hatte schon im Januar 1912 der französische Syndikalist Georges Sorel das später oft zitierte Wort geprägt: »Unser Mussolini ist kein gewöhnlicher Sozialist. Glaubt mir, ihr werdet ihn vielleicht eines Tages an der Spitze eines heiligen Bataillons sehen, wie er mit dem Schwerte die italienische Fahne grüßt. Es ist ein Italiener des 15. Jahrhunderts, ein Condottiere. Man sieht das noch nicht, aber er ist der einzige energische Mensch, der fähig ist, die Fehler der Regierung wieder gutzumachen«.

Über Mussolinis hervorragenden Anteil an allen Meinungsäußerungen des Blattes vergleiche man die Äußerungen Dieterichs. Immer stärker machte sich aber sein Individualismus bemerkbar: Hartköpfig, selbstherrlich und eigensinnig leitete er das Blatt und drohte bei der geringsten Meinungsverschiedenheit mit dem Rücktritt. Auch von der Parteidisziplin fühlte er sich oft eingeschränkt. Symptomatisch hier vielleicht seine Gründung der Zeitschrift Utopia, in der er, »um sich selbst gerecht werden zu können« noch unabhängiger als im Avanti! arbeitete. Deutlich aber zeigen sich hier schon die ersten Risse in seiner »Parteiorthodoxie«.

Sein Höhepunkt beim Avanti! war 1913 die Entfesselung des blutigen Romagnoler Aufstandes, den er aber, aussichtslos geworden durch die Verkündigung eines »Waffenstillstandes«, abblies. Die Parteigenossen gehorchten jedoch seinem Befehl nicht, und wenn auch die daraus entstandenen Differenzen mit der Parteileitung beigelegt wurden, mag in ihm doch ein Groll zurückgeblieben sein. Auf dem Parteitag von Ancona wurde er noch begeistert begrüßt und in seinem Amte durch Zuruf bestätigt. So war sein Stand in den folgenden Krisentagen durchaus gefestigt gewesen.

VON SARAJEVO ZUM KRIEGSAUSBRUCH

Am Nachmittag des 28. Juni 1914 saß Mussolini in seinem Direktorzimmer, als ein Telegramm der Agenzia Stefani den Mord von Sarajevo meldete. Unter den wenig freundlichen, wenn auch gemäßigten Erklärungen der großen Blätter Italiens, sprach Mussolini in dem sofort begonnenen Leitartikel die schärfste Tonart. Er fand das Attentat aus den politischen Verhältnissen Bosniens heraus erklärlich: Österreich habe internationale Verträge zerrissen, um sich zwei Provinzen anzueignen, es habe sich als Hindernis der Ausdehnungspläne Serbiens gezeigt und die rohe Gewalt, bewiesen die Expansionsbestrebungen anderer Völker zu unterdrücken, und der ermordete Erzherzog habe dieses Verlangen in Österreich verkörpert. Man dürfe sich nicht wundern, wenn sich zwei Männer gefunden hätten, die das Werk der Rache vollzogen hätten. Das tragische Ergebnis scheine erklärlich aus dem Nationalitätenkampf, »der das Unglück des gequälten Reiches ist15«.

Die Mitarbeiter haben sich um ihn versammelt. Mussolini sieht zum Fenster hinaus: »Wenn auch Franz Joseph stirbt, dann geht Österreich in Stücke!«. Das war eine Art populären Aberglaubens in Italien16. Dieses selbst stand zunächst noch unter dem Eindruck der Unruhen im eigenen Lande. »Und in diese Furcht«, schreibt am 30. Juni ein italienischer Student in sein Tagebuch17, »tönte aus Mailand die Stimme des Professors Benito Mussolini … durch nichts eingeschüchtert, durch nichts zur Reue getrieben: Dies wäre der Krieg der Klasse! Den Krieg führt man nicht mit Handschuhen; der Pöbel vertritt die heldenhaften Sansculotten der neuen Revolution. Darauf werden die Herren Bürger sich vorbereiten!« (»professore« – in Italien auch Titel der Volksschullehrer – wird Mussolini mit Recht genannt, nachdem er 1902 die Prüfung abgelegt hatte.)

Sieht er am 13. Juli Italien am Vorabend ernster Ereignisse auswärtiger Natur, so erklärt er am 14. Juli, die italienische Teilmobilisierung sei nur wegen der Unruhen in Albanien erfolgt. Die Regierung habe von großen Vorbereitungen Österreichs in Dalmatien erfahren, wo angeblich 30.000 Mann zusammengezogen seien. (Es folgen Nachrichten über militärische Vorbereitungen.) Die Meldung des Avanti! von der Entsendung eines Expeditionskorps für Albanien am 18. Juli wird von der Agenzia Stefani dementiert. Für den 21. Juli beschloss der Direktionsrat des Eisenbahnersyndikats, in der Sitzung der sozialistischen und republikanischen Arbeiterorganisationen für den Generalstreik einzutreten. Die Vossische Zeitung fügte dem hinzu: »Die Sitzung findet in der Redaktion der Avanti! statt, der unter Mussolinis [sic!] Leitung tagtäglich den Aufstand predigt. Kein Milieu wäre für vernünftige Erwägungen ungünstiger als jenes des revolutionären Blattes. Dennoch glauben viele, dass es nicht zum Streik kommen wird10.

Die übrige Presse Italiens war schon am Tage von Sarajevo deutlich gedrittelt. Für die Entente, für die Mittelmächte, für Neutralität. Zu der letzten Gruppe gehörte der Avanti!, der aber auch eine Unterstützung der Mittelmächte durch Italien zu hindern suchte. Mussolini trat hier den französischen wie den deutschen Sympathien seiner Genossen zunächst mit aller Energie entgegen und vereinigte damit seine sozialistische Weltanschauung, seinen Groll gegen Österreich und ein gewisses Maß von Nationalgefühl, das er ebenfalls aus Trient mitgebracht hatte.

GEGEN ÖSTERREICH! FÜR NEUTRALITÄT!

In der Ablehnung der Mittelmächte als Bundesgenossen Italiens ist er sich von Anfang an treu geblieben. Auf das österreichische Ultimatum an Serbien vom 23. Juli schrieb er nach zwei Tagen im Avanti!18: »Wir kennen die geheimen ›Verträge‹ dieses Dreibundes nicht, der so Hals über Kopf von den Monarchen ohne Wissen und gegen den Willen der Völker erneuert wurde, wir wissen und fühlen nur, dass wir laut erklären können, dass das italienische Proletariat die geheimen Abmachungen des Dreibundes zerreißen wird, wenn es genötigt wäre, einen einzigen Tropfen Blut für eine Sache zu verwenden, die nicht die seine ist«, und am Tage darauf unter der Überschrift »Nieder mit dem Kriege!19 – wenn Italien sich nicht ins äußerste Verderben bringen will, dann darf es nur eine Stellung einnehmen: absolute Neutralität. Entweder nimmt die Regierung diese Notwendigkeit auf sich, oder das Proletariat wird sie mit allen Mitteln dazu zwingen«20.

Kemechey10 sieht hierin die erste Stellungnahme des neuen Menschen Mussolini, die zu nehmen für ihn noch nicht schwer gewesen sei: als Sozialist antimilitaristisch, außerdem gegen die Monarchien der Mittelmächte und so gegen den Dreibund. Mit den aus ganz Italien sofort heimlich gerufenen Vertretern der Gewerkschaften und dem Parteivorstand beriet er für den Fall eines Kriegseintritts Italiens aufseiten der Mittelmächte über Generalstreik, Barrikadenbau und Bürgerkrieg, und schrieb am 27. Juli: »Wenn die Regierung die einstimmige Mahnung der öffentlichen Meinung nicht beachtet und sich in neue Abenteuer stürzt, so werden wir Sozialisten den Waffenstillstand, den wir nach der ›Roten Woche‹, verkündeten, aufheben und ›unseren Krieg‹ mit um so größerer Verwegenheit wieder aufnehmen. Das Proletariat ist jetzt auf der Hut. Sobald Italien es unternehmen sollte, die Neutralität zu brechen, um den Mittelmächten zu helfen, gibt es für die proletarischen Italiener – das sagen wir von diesem Augenblick an laut – nur eine Pflicht: einen Aufstand zu machen! Italiens Neutralität muss eine Absolute sein wir dürfen weder Gevatter noch Helfershelfer Österreichs oder Deutschlands sein.«

Am 26. Juli hatte Österreich wegen seines Ultimatums mit Wendungen wie »Räubertum« und »verbrecherischer Wahnsinn« angegriffen und am 28. Juli die Parteileitung die Regierung vor dem »unseligen Kriegsabenteuer« warnte und erklärte, »dass kein geheimes Bündnis gekrönter Häupter das ›italienische Proletariat‹ dazu zwingen könnte die Waffen im Dienste des Verbündeten zu ergreifen; um ein freies Volk (Serbien) zu überwältigen«, schrieb Mussolini wieder: »Eins muss gesagt sein, dass, wenn die regierurig mit Österreich in der beleidigenden Unterdrückung eines freien Volkes übereinstimmen und sich in weitere kriegerische Abenteuer stürzen würde, der P.S.I. dann unverzüglich seine Kräfte mobilisieren würde«, und am 28. Juli: »Italien würde bei einer militärischen Unterstützung Österreichs seine ganze jüngste glorreiche Vergangenheit und die besseren Seiten seiner Geschichte verleugnen.«

Nach dem Bericht des österreichisch-ungarischen Generalkonsuls in Mailand, Ladislaus Györgyey21, über die Protestversammlung der revolutionären Sozialisten gegen den Krieg am 29. Juli im Teatro del Popolo hat u.a. »Professor Mussolini« erklärt, Österreich mache eine schwere Krise durch und würde ohnehin dem Verfall bestimmt, bei einem langandauernden Kriege zweifellos zugrunde gehen. Der Redner wolle nicht, dass die ihm übrigens nicht bekannten Bestimmungen des Dreibundes eingehalten würden, da er die Allianz der Reaktion gegen die Freiheit darstelle. Italien müsse nach einer Lokalisierung trachten und auf alle Fälle neutral bleiben. Sonst würde der P.S.I. mit Gewalt die Regierung zu immobilisieren wissen. – Vergleicht man diese Erklärungen mit den viel radikaleren der übrigen Redner, so fällt die starke Mäßigung Mussolinis gegenüber Österreich auf. Hier spricht noch der neutrale Sozialist.

Mit Bitterkeit stellt er dann aber am 29. Juli fest, dass Österreich mit der Strafexpedition gegen Serbien nicht noch gewartet habe, und hofft noch auf einen Erfolg des Greyschen Vermittlungsvorschlage. Die Wiener Regierung denke mit ihrer Logik – »das heißt, mit der Logik eines Banditen« –, dass es ihr glücken werde, bei der Vermittlung der Mächte mehr oder weniger zu erlangen, was es von Serbien um so mehr hoffe, um ihm endlich das Messer der wütenden Rache an die Gurgel setzen zu können.

Seine Stimme glauben wir auch in der Parteikundgebung vom 30. Juli zu hören: »Ein neuer schrecklicher Wirbel der Gewalt bedroht den Frieden und die europäische Kultur: Die reaktionären und militärischen Kreise des österreichisch-ungarischen Kaiserreiches sind gegen die Unabhängigkeit des serbischen Volkes losgebrochen, und wir können nicht voraussehen, wie die Ausdehnung, die Dauer und der Rückschlag eines solchen Angriffes sein wird.« Auf der am 31. Juli in Mailand von den Sozialisten und der Arbeitskammer ins Teatro Lirico einberufenen Versammlung nahm er zu den Fragen Stellung: »Was müssen wir im Falle eines europäischen Krieges tun? Wird Italien seine Soldaten geben müssen?« Vom Proletariat, das alle Folgen des Krieges zu tragen habe, forderte er für diesen Augenblick ein Eingreifen, um den Krieg zu beenden. Die Führer Italiens dürften ihre Neutralität nicht verlassen. »Es geht darum, unser Brot, unsere Zukunft zu retten. Keine Stunde des Handelns dürfen wir vorübergehen lassen, sonst werden die Ereignisse da sein, von denen man spricht«22.

Am 1. August beantwortet er die Kriegserklärungen mit einem Artikel »Absolute Neutralität«, ruft die Arbeiter zu Antikriegsversammlungen auf und schreibt »gegen den Krieg und gegen die Entente« (!) einen langen Artikel23. Für wie einflussreich ihn Regierungskreise damals hielten, das zeigte die Neutralitätsforderung Martinis im Ministerrat, die sich auf diese drohende Haltung und die Möglichkeit eines pazifistisch-revolutionären Aufstandes stützte, doch ist es übertrieben, wenn d’Agata24 schreibt, die Regierung habe die Neutralität einzig »unter dem Druck« Mussolinis verkündet.

In der übrigen Presse Italiens waren im Juli die teilnehmenden Äußerungen zu dem Mord von Sarajevo durch die ablehnende Beurteilung der Person des Erzherzogs stark gedämpft gewesen. Schon in der ersten Julihälfte waren präzise Angaben über militärische Vorbereitungen Italiens aufgetaucht, die nicht eindeutig motiviert wurden. In Sorge um den europäischen Frieden hatten sich Stimmen gemischt, die den Bündnisfall für Italien nicht als gegeben erachteten. Die Regierungspresse war zunächst auf österreichischer Seite, sah aber dann, trotz eines gewissen Gegensatzes zu der serbischen Illoyalität, für Italien Zurückhaltung als gegeben an und hoffte noch nach der Kriegserklärung an Serbien auf eine Wiederherstellung des Friedens. Für Mussolini richtunggebend war hier ein römischer Leitartikel vom 29. Juli, der noch auf eine europäische Konferenz hoffte, zugleich aber Österreich für unmittelbar verantwortlich für die Entfesselung des Krieges hielt: »Im Grunde hat der österreichische Militarismus seine aussichtsreiche chauvinistische Spekulation mit zwei Särgen begonnen, und während er über sie Tränen vergießt, denkt er daran, sich nutzbar zu machen.« Diese Haltung verlangte es, das Dokument des »Bündnisses des Verbrechens« – gemeint ist der Dreibund – zu entreißen.

Nun war am 3. August in einer Parteisitzung beschlossen worden, mit »allen Mitteln, selbst mit dem Generalstreik, ein Eingreifen in der Form zu verhindern, dass man den ›beiden den Dreibund bildenden Mächten‹ zu Hilfe eilt, und das nicht aus rassistischen oder irredentatistischen Gefühl, sondern aufgrund des brutalen, von Österreich-Ungarn unternommenen, von Deutschland unterstützten Angriffes«.

Nach der Behauptung Saagers25 soll Mussolini hier die These gegen die Mehrheit verteidigt haben, die Sozialisten sollten den Sieg Deutschlands vertreten, da dann der Sozialismus triumphieren würde; weiter habe er einen Syndikalisten »kleinbürgerlich« genannt, der für den Fall einer Intervention zugunsten der Entente die ablehnende Haltung der Sozialisten verändert zu sehen wünschte und die Aufnahme von Berichten, u.a. über den Einmarsch in Belgien, verweigert.

Fest steht dagegen, dass Mussolini es am 3. August ablehnte, den Interessen Österreichs bei jedem Balkanunternehmen, das Gott werden lasse, zu dienen, und schrieb: »Angesichts des unvorhergesehenen, ungerechtfertigten Angriffs Deutschlands, von dem der Krieg abhing und abhängt« … sanktioniere er völlig die Kundgebung der belgischen Genossen, die sich bewaffneten gegen den rasenden und verbrecherischen Ausdruck des preußischen und alldeutschen Militarismus, der von 1870 bis heute der auf den Straßen der europäischen Zivilisation lauernde Bandit ist. Man muss zur Grenze eilen, und zwar in derselben Weise wie der friedliche Bürger sich mit einem Browning bewaffnen muss, um sich gegen einen Banditen zu verteidigen. Was Italien anbetrifft, so sehen wir zwei einfache Hypothesen vor uns. Erstens. Der deutsche Block verliert die Partie, dann hat Italien nichts zu fürchten. Zweitens. Der deutsche Block siegt auf der ganzen Linie. Nun, wenn die italienische Neutralität durch – wie wir glauben – furchtbare Gründe des Rechts und der Tatsachen gerechtfertigt ist, und wenn trotzdem Österreich – trunken von seinen eventuellen Siegen – eine Hypothese, die unwahrscheinlich ist – es unternehmen sollte, eine ›Strafexpedition‹ gegen Venetien auszurüsten, dann … ist es wahrscheinlich, dass viele von denen, die heute des Antipatriotismus geziehen werden, wissen werden, ihre Pflicht zu erfüllen«.

Im Gegensatz zu der von uns beobachteten antiösterreichischen Neutralität Mussolinis seit dem Tage von Sarajevo behauptet Frau Balabanoff, er habe zu Kriegsbeginn, als die Parole der Partei noch nicht ausgegeben (?) und die Stimmung der Mehrheit noch nicht festgestellt war (– nach dem Muster eines anarchistschen Artikels aus einer schweizerischen Zeitschrift –), den Sieg der Mittelmächte über das »kleinbürgerliche Frankreich« und das zur Vernichtung durch die Großmächte verurteilte, winzige Belgien herbeigesehnt, und Saager zitiert ihn wörtlich (ohne Quelle): »Warum sich über das Schicksal eines kleinen Volkes aufregen? Es ist nur recht, wenn die Kleinen untergehen und der deutsche Imperialismus gewinnt.« Erst nach der Antikriegsparole der Partei habe er diesen Standpunkt aufgegeben und die absolute Neutralität gefordert. – Saager vergisst dabei, dass diese Parole der Partei doch schon seit den kriegerischen Julitagen feststand. Zu dem Vorwurf, Regierungskreise hätten schon vor Kriegsausbruch versucht, Mussolini seiner Partei zu entziehen, sieht sich Frau BaIabanoff veranlasst, weil er sie gerade damals einmal gefragt habe, was sie zu der Gründung eines großen, millionenreichen, parteilosen Blattes sagen würde, und auf ihre Ablehnung dieses »geschmacklosen Scherzes«, um ihren Eindruck zu bestätigen, laut aufgelacht habe. – Dass er ihr damals nach dem Auslande manches über Kriegsgerüchte schrieb, erlaubt noch keinen Schluss auf Verkehr mit gut informierten Kreisen, und dass er nach ihrem Ausscheiden aus dem Avanti! den Schreibtisch, an dem außer ihr noch ein anderer Redakteur gearbeitet hatte, aus seinem Zimmer entfernen ließ, um so ein Einzelzimmer zu haben (!), kann man dem Leiter einer großen Zeitung, noch dazu anlässlich einer Änderung im Mitarbeiterstabe, nicht verübeln, und die Besuche seines nachmaligen Finanzberaters für den Popolo d’Italia, Dr. Naldi, die journalistisch-politische Gründe hatten, brauchen damit nicht zusammenzuhängen.

Von dem »denkbar ehrlosen Doppelspiel« kann gar keine Rede sein. Bedeutungslos oder aber durch zufällige Zusammentreffen entstanden sind auch die Behauptungen, er habe sich an der Parteisitzung nach der österreichischen Kriegserklärung kaum beteiligt, vielmehr eine abwartende Stellung eingenommen und sich oft aus dem Sitzungssaal entfernt, sodass er zur Abstimmung habe geholt werden müssen, dann aber übereifrig die Parteibeschlüsse ausgeführt, um sich das Vertrauen der Partei und der Massen zu sichern, zugleich aber um den Mittelmächten wie den Westmächten zu zeigen, dass er sich in den Dienst der einen wie der andern stellen könne.

Die italienische Regierung hatte unterdessen den Bündnisfall nicht als gegeben angesehen, da nach ihrer Auffassung das Vorgehen Österreichs gegen Serbien ebenso wie die Kriegserklärungen Deutschlands an Frankreich und Russland nicht jenen Defensivcharakter trügen, den der Dreibundvertrag für eine Bundeshilfe Italiens vorgesehen hatte, weiter weil Graf Berchtold Italien von den geplanten Unternehmungen – wie vereinbart – nicht rechtzeitig unterrichtet hätte, sodass italienische Vorkehrungen unmöglich gewesen seien, dann weil Österreich mit dem Einmarsch in Serbien den territorialen Status quo auf dem Balkan verändert hätte, ohne sich mit Italien vorher wegen der dafür vertraglich vorgesehenen Kompensationen ins Benehmen gesetzt zu haben, und schließlich, weil sich die Abmachungen des Vertrages niemals gegen England richten durften. – Neben diese formellen Einwände gegen die italienische Bündnisfolge traten als praktische der alte Gegensatz zu Österreich und – der vernachlässigte Stand der Rüstungen.

Der Diplomatie der Mittelmächte konnte es daher höchstens gelingen, Italien neutral zu halten. Darüber hinaus aber versuchte die Regierung Salandra, aufgrund des Kompensationsartikels des Dreibundvertrages, territoriale Entschädigungen durch Abtretung bestimmter Gebietsteile der Donaumonarchie selbst durchzusetzen, insbesondere des Trentino. Verhandlungen, die während der ganzen italienischen Neutralität andauerten, ohne dass sich die Wiener Regierung entschließen konnte, diese nicht nur landschaftlich und wirtschaftlich, sondern auch vom fortifikatorischen Standpunkt aus für den Bestand der Donaumonarchie bedeutsamen letzten Reste des österreichischen Besitzes im italienischen Kulturgebiet aufzugeben, zumal da sie die Folgen dieses Entschlusses nicht übersehen zu können glaubte. Die Verhandlungen der Mächte wurden verhältnismäßig vertraulich geführt, sodass sie die Wandlung Mussolinis nicht, seine Kriegspropaganda nur mittelbar beeinflussen konnten und daher in unserer Darlegung nur gestreift werden.

Wie die römische Regierung aus praktischen Erwägungen, so war der Leiter des sozialistischen Avanti! aus ideologischen Gründen – trotz seiner Ablehnung der Mittelmächte – bei Kriegsausbruch für absolute Neutralität. Aber seine pazifistische Grundrichtung musste den ersten Stoß durch die nationale Haltung der Sozialisten Krieg führender Staaten bekommen. Als die belgischen Genossen zu den Fahnen eilten, da fanden sie dafür eine ähnliche Formel, wie sie einst Bebel für den deutschen Sozialdemokraten gegen den Zarismus geprägt hatte. Wenn daher Mussolini die Haltung der belgischen Sozialisten, die »bewaffnet dem preußischen und alldeutschen Militarismus«26 entgegentraten, begrüßte, so gaben sie, wie schon von Kemechey mit Recht gefolgert hat, ihm den ersten Anstoß, nach der Formel zu suchen, mit der man Krieg und Sozialismus als vereinbar auslegen zu können. Zwar hält er die beiden Faktoren auch jetzt noch für »tiefe und unversöhnliche« unüberbrückbare Gegensätze. »Doch scheint es mir, dass gewisse Gesichtspunkte nicht außer acht gelassen werden dürfen. Gefährliche Seelenzustände darf man nicht aufkommen lassen. Tatsachen lassen sich nicht leugnen. Man muss der Wirklichkeit ins Auge sehen, denn wir dürfen uns nicht in Illusionen wiegen.« Schon hier erkennt von Kemechey das Schwanken Mussolinis. Man merke wie der Kämpfer versuche, einen Kompromiss zwischen sich und seinen Prinzipien zu schließen.

DIE STELLUNG DER ÖFFENTLICHKEIT

Völkerrechtlich versteht man unter »Intervention« das Eingreifen eines Staates in Angelegenheiten eines anderen durch diplomatische Vorstellungen oder militärische Unternehmungen. Sie ist nach dem internationalen Recht nur in der auf Antrag erfolgten Form der »Interzession« zulässig. Die von einem Teile des italienischen Volkes nach Kriegsausbruch geforderte »Intervention« Italiens hat mit dem gleichlautenden Begriff des Völkerrechts zunächst nichts zu tun, wenn auch durch die spätere Auslegung der italienischen Intervention als ein der Vermittlung (des Friedens) dienendes Eingreifen in den Krieg Erinnerungen an diesen juristischen Komplex angedeutet sein können.

TROTZ »BELGIEN« FÜR NEUTRALITÄT!

Die einsetzende Interventionswerbung veranlasst Mussolini am 4. August zu Warnungen, an der eben verkündeten Neutralität Italiens, die er an sich begrüße, nun auch bis zum Kriegsende festzuhalten. Zugleich äußert er aber Besorgnisse über die »Schritte« des deutschen Botschafters in Rom. Eine frankophile Note zeigt aber wieder die Stellungnahme zu der Haltung des französischen Pazifisten Gustave Hervé (*1871). Dieser ehemalige Linkssozialist hatte, als sein Land formal angegriffen war, sofort eine (übrigens bis heute andauernde!) militaristische Rechtsschwenkung vollzogen. Mussolini erinnerte, indem er Hervé kritisierte, daran, dass 1870 besonders die »Bürger« Frankreich den Fremden hätten überantworten wollen, während das rote Manifest der Sozialisten den Krieg bis zum äußersten propagiert habe. Aus derselben Zeit zitiert er dann einen Artikel Blanquis. Die Werke dieses französischen Kommunisten, Louis Auguste Blanqui, haben die geistige Haltung des jungen Mussolini stark beeinflusst. Aus Blanquis 1870 gegründetem radikalen Blatt »La Patrie en danger« gibt er nun 1914 den Aufruf wieder, der damals ebenso gut in einer Ententezeitung hätte gestanden haben können: »Die Teutonen haben den Rhein überschritten und bedrohen noch einmal die Zivilisation. Die Völker des Südens sind bei dem Lärm der Schritte dieser wilden Banden hochgefahren, die die Wälder des Nordens verlassen haben, um ihren Königen und Schlossherren den Süden zu unterwerfen. Sie laufen über unsere fruchtbaren Gefilde diese Männer mit zerbrochenen Füßen, mit Affenhänden, die die schönste Blüte der Menschlichkeit für sich in Anspruch nehmen, und doch sind sie immer nur die Geißel gewesen, und sie kommen … in den dunklen Nebeln des Nordostens«.

Trotz dieser gelegentlichen antideutschen Auslassungen verharrte Mussolini und mit ihm der P.S.I. aber in der Neutralität. Seine Erregung wurde allerdings durch den deutschen Einmarsch in Belgien erneut entfacht, den er am 5. August »unerhört und räuberhaft« nennt; er mache die Haltung der belgischen Sozialisten verständlich und habe Deutschlands Ziele und Seele enthüllt. »Direkt oder indirekt mit Deutschland solidarisch sein heißt – in diesem Augenblick – der Sache des Militarismus in seiner wahnwitzigsten und verbrecherischsten Form dienen«. Am selben Tage legte er »Richtlinien für das Proletariat« fest, nach denen Italien bis zum Kriegsende seine Neutralität bewahren müsse und sie zugunsten der Mittelmächte nicht verlassen dürfe, da es sonst für den italienischen Proletarier »von diesem Augenblick an nur eine Pflicht« gäbe: BEWAFFNETER AUFSTAND!

Dieterich sieht mit Recht in dieser einseitigen Auffassung der Neutralität, dass diese von vornherein nicht absolut gewesen sei, da man für eine Intervention aufseiten der Entente ein »Schlupftürchen« aufgelassen habe. Das zeigt z.B. auch die am 6. August von Frankreich dem Avanti! gelieferte und veröffentlichte »Zeichenvorlage für neutrale Blätter«, die Paoloni beschreibt: Eine Dame, Frankreich, liegt am Boden und wird von einem Räuber, der Kaiser Wilhelm ähnlich sieht, am Halse gepackt, mit einem Knie gepresst und mit einem Dolch gestochen. Ein anderer Räuber, der mit Franz Joseph Ähnlichkeit hat, macht den Aufpasser. In die mitgelieferte Unterschrift »… wird sich niemals an diesem räuberischen Angriff beteiligen!« war nur der Name des Erscheinungslandes der Zeitung, also hier »Italien«, einzusetzen (Bonavita30).

Nach der Einnahme Brüssels und der Forderung einer Kontribution von 200 Millionen in Gold »explodierte« – wie Paoloni sagt – Mussolini mit einem Artikel in ganz großen Typen: »Das ist der erste Raub im Großen, der erste Straßenraub des Militarismus der teilweise die Zustimmung des wertvollen belgischen Volkes gehabt hat, und diese Kontribution offenbart bei hellem Tage die Habsucht des Alldeutschtums. Die englischen Zeitungen protestieren und erinnern an die Abkommen von London und vom Haak. Ein Fetzen Papier, sagte Bismarck. Übrigens hat Bethmann Hollweg mit voller Zustimmung der Deutschen Sozialdemokratischen Abgeordneten erklärt, dass Not kein Gebot kenne, und das es sich darum handele fest zu schlagen – (im Original Deutsch:) Feste drauf! – Und feste drauf! Feuersbrünste in den Dörfern, Blutbad unter der Bevölkerung, Erschießungen von Männern, Frauen und nicht Krieg führenden Kindern, Diebstähle und Plünderungen in Privathäusern und öffentlichen Ämtern, und das ganze gekrönt von dem fetten Raub von Brüssel; so benimmt sich das Deutsche Heer – in diesem ersten Teil es Krieges – ach, wir bereuen es nicht, in Unzialschrift gedruckt zu haben, dass die teutonische Horde sich über ganz Europa gestürzt hat, und wir beginnen zu glauben, dass die Deutsche Gefahr etwas mehr als einfache Phrase ist.«31

Paoloni, dem wir die Erhaltung eines Teiles der Artikel jener Zeit verdanken, sieht hier schon eine Aufforderung, die interventistische These zu untersuchen, bringt weitere Beispiele von den großen Sensationsüberschriften in Schachteltypen und von Seitenlänge, so, außer dem eben genannten, EIN NEUER ANGRIFF DEUTSCHLANDS oder DIE DEUTSCHE HERAUSFORDERUNG GEGENÜBER ROMANEN, SLAWEN UND ANGELSACHSEN, und beschreibt einige der Avanti!-Karikaturen, z.B. einen kräftigen Arbeiter, der den zerrissenen Dreibundvertrag mit Füßen tritt, oder zwei, den beiden Kaisern ähnliche Tiger im Raubtierkäfig. Auf späteren Karikaturen sah man einen Raubvogel (Österreich), der ein kleines Tier (Serbien) zerfleischt, oder einen österreichischen Kapitalisten mit einer Last Waren (einem »Walzer«, Gabeln [Anspielung auf die Wiener Küche?] und Schlüsseln der Adria) der einem kleinen serbischen Hirten auf dem Wege nach Saloniki zuruft: »Gebt den Durchgang frei!« Paoloni behauptet, jede Nummer des Avanti! sei ein einziger Schrei der Entrüstung, Verwünschung, Revolte und Hetze gegen die Mittelmächte gewesen, verschweigt dabei alle Äußerungen Mussolinis, die den Versuch einer Objektivität zwischen den Kriegführenden bedeuten und sich für die unbedingte Neutralität einsetzen. Auch Eberlein spricht zu viel von deutschfeindlichen Artikeln der Wandlungskrise, wenn er die vorhandenen auch damit entschuldigt, Mussolini sei dem Lügenfeldzug unserer Feinde erlegen. Parallel zu seiner »bluttiefen Liebe zu dem gemarterten Frankreich« geht doch immer noch sein Ruf nach Frieden, Neutralität und Vernunft. Diesen Eindruck vermittelt auch sein Brief an den Journalisten Marvasi vom 12. August, den uns VaIera32 übermittelt hat.

Am 13. August wendet er sich in dem Artikel »Wiederholung« noch einmal von der Entente ab. Der P.S.I. habe, getreu seinen Prinzipien, »stillschweigend die Einberufung einiger Jahrgänge bewilligt, aber um die Neutralität zu garantieren, nicht um sie zu verlassen«. Das sei ein nicht unbedeutender Vorteil für die Entente. Unannehmbar sei aber die Möglichkeit einer Intervention zum Schaden des deutschösterreichischen Blockes, der durch die Neutralität Italiens schon genug geschädigt sei. Der P.S.I. gehe bis hierher, nicht weiter. Zugleich forderte Mussolini eine weitere Neutralität, die »zu gegebener Zeit ein Eingreifen Italiens zugunsten des Friedens erlauben wird«33. Wir werden später sehen, dass diese Äußerung ein Schulbeispiel tragischer Ironie im wahrsten Sinne des Wortes ist. Zutreffend ist in diesem Falle die Feststellung von Frau Balabanoff, er habe damals alle anderen Kriegsgegner durch die Schärfe seiner Schreibweise überboten und sich bemüht, immer größere Kreise der Bevölkerung zu Kriegsgegnern zu machen. – Auch in der sich anschließenden Auseinandersetzung mit der »Unità« weist Mussolini darauf hin, die Sozialisten hätten – BEI STRAFE EINES BEWAFFNETEN AUFSTANDES IM INNERN – eine Intervention Italiens zugunsten der Mittelmächte ausgeschlossen gemacht, und diese Untätigkeit Italiens wirke sich zu einem Schaden für diese aus. Seine These stützte er noch für längere Zeit damit: Der Krieg sei ein Kampf zwischen kapitalistischen Regierungen, die alle in gleicher Weise an dem Blutbad verantwortlich und Imperialisten seien. Er hätte das Problem der Gerechtigkeit nicht gelöst, weder für die Sieger noch für die Besiegten. Der Imperialismus der Sieger habe skrupellos auf alle Rechte der besiegten Hand gelegt. Deshalb müsse das italienische Proletariat seine Solidarität nicht nur gegenüber den Zentralmächten, sondern auch der Tripleentente verteidigen. Anstatt sich zu der sogenannten »Vaterlandsverteidigung« verleiten zu lassen, sollten die Sozialisten sich in der Krise des Krieges vereinigen, um die internationale soziale Revolution vorwärtszubringen, gemäß der Voraussage und Unterweisung von Marx. Dass die der Neutralität an sich zustimmenden Massen sich um diese Aufforderung nicht kümmerten, erklärt SaIvemini34 mit ihrem Wunsch nach Ruhe und Beibehaltung des Status quo.

Am 22. August erklärt Mussolini den Krieg sogar für das Höchstmaß der Ausbeutung der Proletarierklasse, doch sei ihm gegenüber die Opposition dieser einfach unüberwindlich. Am 23. August hält er einen Krieg gegen die Mittelmächte für einen »Sprung ins Dunkle, einen äußersten Spieleinsatz«, und erinnert daran, dass der Krieg gegen Österreich auch den gegen Deutschland bedeutete. »Um aber einer oder vielmehr zwei Nationen (wobei wir mit einer davon – mit Deutschland – nie Ursache zu großen Zwisten hatten), um Völkern, mit denen Italien über dreißig Jahre und bis gestern verbündet war, den Krieg zu erklären, muss man einen angemessenen Grund finden. Wir wissen zwar, dass heute nichts Bestand hat und alles erlaubt ist, auch der verräterische Angriff, aber Italien ist immer noch das Land des Rechts und die Anwendung der Conradschen Methoden, der Dolchstoß in den Rücken, würde dem italienischen Volk widerstreben«. (Der österreichische-ungarische Generalstabschef des Weltkrieges, Conrad von Hötzendorf, hatte 1907 und 1909 einen Präventivkrieg gegen Italien beantragt. In einer Polemik zwischen dem Avanti! und dem Hamburger Echo (siehe dort35) antwortet Mussolini dieser großen deutschen sozialdemokratischen Zeitung mit einer scharfen Kritik des Einmarsches in Belgien und Luxemburg, des »Faustrechts« (im Original deutsch!), des deutschen Militarismus, gegen den die deutschen Sozialisten im Grunde niemals gekämpft hätten, und der »megalomanen und Irrenhaus-Sprechweise der Alldeutschen«.

Ein großer Teil der übrigen Blätter Italiens zeigt im ersten Kriegsmonat zunächst Zurückhaltung, gerät dann aber schnell unter die unwahre Entente-Berichterstattung, deren Werben um den Italiener beginnt, und trotz aller Neutralitätserklärungen fühlt der Beobachter die Sympathie des Gros der Italiener auf französischer Seite. Die öffentliche Meinung hat den Rubicon eben schon in den letzten Julitagen überschritten. Zu allem beginnt Gabriele D’Annunzio, das intellektuelle Italien zum Kriege aufzurufen.

Über Mussolinis Neutralität vergleiche man auch die Notiz über den 2. September bei Dieterich. Am Tage darauf schreibt er an den Parteisekretär Lazzari: »Mir scheint die Franzosenfreundlichkeit verheerend zu wirken. Kann denn in Italien nicht einmal die Neutralität ernstgenommen werden? Hat man keinen Sinn für die Tragik der Stunde? Sie glauben, wenn auch mit Unrecht, dass ich im Eifer erkalte, und haben mich zur Ordnung gerufen. Jetzt droht die Franzosenliebe uns an die Seite der Kriegshetzer zu bringen. Nein, tausendmal nein, neutral als Proletarier, neutral als Italiener!« und den Schluss des Briefes übersetzt Saager: »Wenn Sie wollen, setzen Sie sich den Helm Scipios auf: Ich zerstampfe meine Feder und lasse Bude und Hampelmänner sitzen.« Bald darauf erklärt er auch eine Neutralitätsverletzung für Wahnsinn und Verbrechen. Aber Lazzari hat vielleicht doch nicht so unrecht: wenn er den »Eifer erkalten« sah. Das – aber auch nicht mehr – scheint die Episode der ersten Septembertage zu beweisen.

SÜDEKUM BEI MUSSOLINI

Im Auftrage des Vorstandes der SPD und im Einvernehmen mit der Reichsregierung hatte der Reichstagsabgeordnete Dr. Südekum sich nach Italien begeben, um dort die Stimmung und Auffassung bei den leitenden Mitgliedern des P.S.I. zu erforschen und nach Möglichkeit einen Einfluss auf sie in deutschfreundlichneutralem Sinne auszuüben. Denn dass Meinungsverschiedenheiten auch unter ihnen bestand, war in Deutschland bekanntgeworden: Während Treves zweifellos aufrichtig die Neutralität verteidigte und für die Haltung nicht nur Deutschlands, sondern auch der deutschen Sozialdemokratie volles Verständnis aufbrachte, war z.B. Bissolati ebenso zweifellos ententistisch gesinnt. Die Verhandlungen, die Südekum in Rom mit dem damaligen Parteivorstand und einigen zugezogenen italienischen Parteimitgliedern führte, standen insofern unter einem ungünstigen Stern, als gerade unmittelbar vorher nicht nur die Eroberung der österreichischen Festung Lemberg durch die Russen, sondern auch jenes fatale und der Wirklichkeit nicht entsprechende Telegramm der deutschen Obersten Heeresleitung bekanntgeworden war: »Löwen hat aufgehört zu existieren.« Dennoch gelang es Südekum, die Mitglieder des Exekutivkomitees des P.S.I. in Rom und Mailand von der Richtigkeit des deutschen Standpunktes und der Gefährdung der internationalen Arbeiterbewegung im Falle eines russischen Sieges zu überzeugen: Die offiziellen Sozialisten Italiens haben diese Auffassung auch niemals preisgegeben, weshalb ihre Gegner sie später sudekumizzati, südekumisiert, das heißt, von Deutschland beeinflusst nannten. Die Mitteilung des Avanti! vom 2. September, man habe im Exekutivausschuss zu Rom entgegen den Darlegungen Südekums den Kaiserismus als noch hassenswerter und gefährlicher bezeichnet als den Zarismus, und habe sich über die Verletzung der belgischen Neutralität und die angebliche Zerstörung von Löwen sehr erregt gezeigt36, trifft insoweit zu, als in der Tat eine Minderheit des Ausschusses den deutschen Imperialismus als unmittelbarere Gefahr bezeichnete und seine Gefährlichkeit durch den Hinweis auf den Neutralitätsbruch und die angeblich in Belgien begangenen Grausamkeiten zu beweisen suchte, aber auch nur insoweit, denn die Mehrheit des Ausschusses schloss sich dieser Meinung eben nicht an. Die Haltung des P.S.I. beweist es ja klar.

Schon vor der Verhandlung in Rom hatte Südekum in Mailand eine durch den republikanischen Abgeordneten Chiesa vermittelte Unterredung mit Mussolini, die in der Redaktion des Avanti! stattfand. Frau Angelica Balabanoff wohnte ihr bei. Mussolini hielt sich mit seinem Urteil dabei zurück, ließ aber an seiner grundsätzlichen Billigung der italienischen Neutralität keinen Zweifel. Frau Balabanoff schreibt darüber richtig, Mussolini habe Südekum auffallend liebenswürdig aufgenommen und ihn zur Darlegung des deutschen Standpunktes in Form eines Interviews im Avanti! veranlasst. Mit ihrem Vorschlage, dass dieses nicht ohne Kommentar erscheinen dürfe, sei auch Mussolini einverstanden gewesen, sie habe es nicht sogleich in die Setzerei gegeben und vorher im Einvernehmen mit Südekum alles daraus entfernt was den Anschein hätte erwecken können, der Avanti! habe Sympathien für die Politik Wilhelms II. Mussolini sei aber erst zurückgekehrt, als er annahm, das Interview sei ohne Kommentar erschienen und sei nun sehr verlegen gewesen: Er habe nämlich den Avanti! und die Partei kompromittieren, selbst aber bei den einen als unbeteiligt, bei den andern als Regisseur erscheinen wollen. Ebenso habe er dem Widerraten von Frau Balabanoff zum Trotz Südekum zugeredet, zum Parteivorstand nach Rom zu reisen und als dieser nach Mailand zurückkehrte und um eine nochmalige Unterredung ersuchte, Unwohlsein vorgeschützt, und Frau Balabanoff veranlasst eigens aus der Schweiz zu kommen, um nochmals mit Südekum zu sprechen. Sie sieht hierin eine Verabredung mit den Feinden des P.S.I., dessen Vorstand mit Ausnahme Mussolinis enge Beziehungen zu den »Agenten der deutschen Regierung« nachgewiesen werden sollten. Als nach der Verleumdungskampagne in Folge von Südekums Besuch beschlossen wurde, Abordnungen Krieg führender Länder nur zu empfangen, wenn die Mittelmächte und die Entente gleichzeitig vertreten wären, und als bald darauf drei Genossen aus Österreich und Deutschland erschienen, habe sie eine Unterredung verweigert, während Mussolini ihr zugeredet, aber selbst die Redaktion verlassen habe. Später als gewöhnlich zurückgekehrt, sei er sehr enttäuscht gewesen, dass die Unterredung nicht stattgefunden habe, denn er hätte so, ohne mit den Deutschen zu brechen, den ententefreundlichen Kreisen seine Verbundenheit erklären wollen.

Angelica Balabanoff, um 1920

Südekum selbst war natürlich, wie oben bemerkt über Differenzen im Schoße des P.S.I. unterrichtet. Seine Reise galt ja gerade der Überwindung solcher Differenzen und der möglichst einheitlichen Festlegung der Partei über die Verteidigung der italienischen Neutralität. Mussolini hatte bei aller Zurückhaltung diesen Standpunkt für richtig erklärt. Auch Frau Balabanoff muss bis dahin Mussolinis Aufrichtigkeit nicht ernsthaft in Zweifel gezogen haben. Wenn sie in ihrem Buch nachträglich solche Zweifel bereits in die ersten Septembertage 1914 verlegt und Mussolini angreift, deutet das darauf hin, dass wahrscheinlich das Schwanken des Avanti!-Leiters schon damals leise eingesetzt hatte. Dass durch den Besuch Südekums in Rom die Meinungsverschiedenheiten zwischen Mussolini und dem offiziellen Parteivorstand schärfer wurden und nicht allzu lange darauf zum Bruch führten, ist zweifellos wahr, wie auch Alazard37 mit Recht hervorhebt und wie Frau Balabanoff psychologisch richtig begründet38.

Bei allem Festhalten an dem Programm der passiven Neutralität ging nämlich der Avanti! nicht mehr auf eine scharfe Polemik mit den Interventionsparteien ein. Es entspricht ganz dem Bilde Mussolinis und seiner Objektivität, dass er nicht nur nicht energisch gegen diese Strömungen Front machte, sondern seinen Genossen sogar riet, sich an den Aussprachen der Gegner zu beteiligen, um sich so ein Bild von den Zielen zu machen, und dass er Artikel von Interventisten aufnahm und ihnen dann seine neutralistischen Ausführungen gegenüberstellte: der P.S.I. brauche nicht die Verantwortung zu übernehmen, die herrschenden Klassen zu einer antideutschen Intervention zu treiben. Trotzdem kam es vor, dass er zu Konzessionen abirrte, die er dann durch ein stärkeres Anziehender neutralen Zügel wieder wettzumachen suchte.

Mit ihrer antiösterreichischen Tendenz war die absolute Neutralität eben schon überschritten und der Weg zu einer Wendung zum Interventionismus offen. Die geistige Situation im P.S.I. erfuhr auch keine genügende Klärung, als am 5. September das Komitee der »Unione Socialista romana« zu Besprechungen zusammentrat, als deren Ergebnis nach drei Abenden die Tagesordnung Paoloni angenommen wurde, die eine Neutralität ausgesprochen deutschfeindlicher Richtung vorsah und innerhalb der Parteileitung zu Differenzen führte. Mussolini selbst blieb aber noch fest, im Gegenteil, am 8. September schrieb er: »Man verlangt von uns, über das gemarterte Belgien zu weinen. Das ist aber nichts weiter als eine sentimentale Komödie, die von Frankreich und Belgien in Szene gesetzt ist; diese zweideutigen Klatschbasen möchten zu gern die allgemeine Leichtgläubigkeit ausnutzen. Für uns ist Belgien eine Krieg führende Macht, die sich in nichts von den andern unterscheidet, und wir sehen nicht ein, warum wir zu seinen Gunsten Erschwerungen und Sondermaßstäbe in Kauf nehmen sollen. Alle Krieg führenden Mächte sind im selben Grade schuld, und es ist unser Recht und unsere Pflicht, die Werktätigen gegenüber dem, was zurzeit geschieht, auf die Beine zu bringen«39. Dieselbe Haltung einer absoluten Neutralität geht aus der Panzini mitgeteilten Notiz hervor. Die Mitteilung von Frau Balabanoff, Mussolini sei zu dem in jenen Tagen in Lugano veranstalteten Sozialistentag delegiert gewesen, aber wegen »Unwohlseins« in Mailand geblieben, kann jedoch nicht zutreffen, da das über ihn 1910 verhängte Einreiseverbot nach der Schweiz erst 1922 aufgehoben wurde. Für ihre weiteren Vorwürfe, er habe über diese geheimzuhaltende Konferenz ausführlich im Avanti! berichtet und bürgerliche Pressevertreter mitgehen lassen, die dann die Teilnehmer – ausgenommen Mussolini – der passiven Bestechung durch Frankreich bezichtigt hätten, gilt unsere weiter unten getroffene Feststellung über den Quellenwert ihres Buches.

ITALIENS PFLICHT ZUR FRIEDENSVERMITTLUNG

Am 9. September sah er sich in einer Sitzung der Mailänder Ortsgruppe der Partei zum ersten Male vor die ungeheure Frage gestellt. Sein Gewissen zwang ihn noch zum »Nein«. Denn: Für die Intervention waren lauter Feinde der Partei und für die relative Neutralität viele Linksgerichtete. Für den Fall seines Übertritts ins Lager der Kriegstreiber sah er weiter die Gefahr, dass dann seine durch ihn damals beim Avanti! kaltgestellten Rivalen Treves und Modigliani wieder an die Spitze der Neutralisten und des Avanti! treten – und damit die ganze Partei dem linken Flügel überantworten wurden. So galt es also weiter gegen die Interventisten zu kämpfen, zumal da diese gerade in Rom und Mailand Schlappen erlitten haben. In diesem ersten Augenblick des Zweifels hielt er daher Disziplin für seine erste Pflicht. Um der Disziplin willen hatte er damals so viel Volks aus der Partei ausgeschieden. Um so weniger wollte er jetzt ein Beispiel von Undiszipliniertheit bieten. Und ein Gedanke tröstete ihn: Wie leicht konnte er sich in seiner Auffassung der interventistischen These irren und es waren nur Sentiments, was ihm politische Überlegungen schienen. – Aber noch eine andere Gefahr sah der Neutralist: Wenn er zu stark gegen die Intervention wetterte, dann könnte man plötzlich auch gegen Frankreich umschlagen. Der neutralen Regierungspolitik ist niemand sicher. Aber niemand kennt auch den Inhalt des Dreibundvertrages! Vielleicht kann Italien heimlich zum Dienst am Dreibund gezwungen sein? Und hat nur seine Rüstungen noch nicht vollendet? Das kann nur durch eins verhindert werden: Sich gegen alle Kriege stemmen! Der Gedanke von Treves ist doch der Bessere: Italien soll sich darauf vorbereiten, Friedensvermittlerin zu sein. Denn bei einem Kriege wäre Italien im Augenblick völlig unvorbereitet. Er wäre ein nationales Unglück. – Das war das Ergebnis der Überlegungen vom 9. September: Neutralität!

Kemechey hat dieses erste Stadium der geheimen Interventionsgelüste wieder zu früh angesetzt. Aber seine Darstellung trifft gut auf die soeben gegebenen Erwägungen zu: Der innere Widerspruch des kriegsbejahenden Sozialisten, den die Furcht vor dem Verlust seiner Volkstümlichkeit noch abhält, den bisher verneinten Krieg zu bejahen. »Entscheidet er sich für die Neutralität, so wird er seinem Innern untreu, entscheidet er sich für den Krieg, so verliert er die Popularität. Welchen Weg er auch einschlägt …, er muss untergehen. Kein Dichter hätte eine grausamere dramatische Situation erdenken können.« So fand Mussolini aus dem Labyrinth von Parteidogmatik, Vernunft und Nationalempfinden noch nicht heraus und ging den alten ausgetretenen Weg noch weiter. Am 10. September wiegt er noch einmal die beiden Kriegsparteien Europas gegeneinander ab: »Frankreich tat an Italien viel Unrecht: Mentana, Tunis, das Mittelmeer. Überall sympathisieren wir mit Frankreich: welch sentimentaler Furunkel! Es gilt, zwischen zwei Übeln zu wählen; wählen wir das geringere. Wünschen wir, dass der preußische Militarismus zerstört wird! Aber sind wir dann auch keine Interventisten? Deshalb ist die italienische Hilfe nicht nötig. Und dann haben wir ja schon eine Hilfe geleistet! Und wer vertraut übrigens der Diplomatie? Ein Krieg würde doch auch vom monarchistischen Staat ausgehen. … Wir würden den Krieg annehmen aber ihn nicht befürworten. Es ist in diesem Kriege ein Kampf um zwei bürgerliche Wirtschaftsordnungen. Vielleicht würden sich unsere Ideen noch in Zukunft ändern können, weil nur die Dummen und die Toten sich nicht ändern. Aber gehen wir dem neuen Ereignis entgegen, dann werden wir sehen, was sich tun lässt.« Paoloni sucht mit Recht in diesen Gedankengängen einen einzigen wirklich starken Einwand gegen den Interventionismus vergeblich. Mit dem bedeutsamen Satz, »weil Italiens Hilfe nicht nötig ist«, habe er wohl sein Gewissen beruhigen, aber keine Führungslinie festlegen können. Hier dürfte auch der Riss durch sein ganzes bisheriges Leben entstanden sein, den Conte Corti40 mit den Worten aus der Selbstbiografie wiedergibt: »Ich war ein verzweifelter Italiener.« Auf jeden Fall ist der Artikel vom 10. September nur als ein Versuch Mussolinis zu werten, sich von etwas zu überzeugen, was er nicht zu glauben wagte, dass Sozialismus und Intervention doch vereinbar seien. Das zeigte sich nun täglich im Avanti!. Sein Stil bekam auf einmal wieder eine Richtung: Gegen die Mittelmächte, für Belgien, für Frankreich, für das von der Vasallenpflicht gegenüber Deutschland bedrohte Italien, aber noch gegen die Intervention.

Für diese Tage ist noch ein militärischer Faktor in der beginnenden Wandlung zu berücksichtigen: die Marneschlacht am 9. September. Seit dem Bekanntwerden des für Deutschland ungünstigen Ergebnisses trieb Mussolini auf dem Meere des Zweifels schneller und schneller den Gestaden der Intervention zu. Mühling41 bemerkt, dass später weder die Veröffentlichung des Briefwechsels noch die Rede beim Ausschluss aus der Partei deutlich gemacht habe, was in der Seele dieses Mannes vorgegangen sein mag, und erklärt die Wandlung an sich durch einen von dem ungeheuren Weltgeschehen entfesselten Tatendrang: »Es ist wohl kein Zufall, dass ihre ersten Spuren unmittelbar nach der Marneschlacht zu bemerken sind. Da ist der Gedanke nicht von der Hand zu weisen, dass der pazifistische Saulus zum kriegsfreudigen Paulus wurde, weil er nach diesem deutschen Misserfolg erst entscheiden konnte, auf wessen Seite Italien in den Krieg eintreten sollte. Denn er war und ist, weiß Gott, kein Cato, dem die Sache der Besiegten gefällt. Immerhin ist eine solche Bekehrung fast ohne Beispiel.« Eberlein weist ebenfalls auf Zusammenhänge zwischen dem Stocken der deutschen Offensive in Frankreich und dem Gesinnungswechsel hin. Auch nach der Ansicht Saagers mag zu der Kriegsentscheidung nach den Wochen des Schwankens der Verlauf der Marneschlacht beigetragen haben, wenngleich Mussolinis Charakteranlage die Vorbedingung gewesen sei. In ähnlicher Weise sieht Dieterich diese These in einer Bemerkung Mussolinis nach dem 19. September bewiesen, nach der die zukünftige Haltung des P.S.I. von seinen Grundsätzen und den historischen Umständen (!) bestimmt werden würde. Dresler42 führt mehrere andere neutrale Journalisten Italiens an, die ebenfalls nach der Marneschlacht die Schwenkung zur Interventionswerbung vollzogen haben.

DAS MANIFEST FÜR ABSOLUTE NEUTRALITÄT

Mussolini selbst nimmt nach wie vor an den Parteisitzungen teil und redigiert die Resolutionen, wenn er auch in der Sitzung vom 21. September eine deutliche Front gegen sich spürt. Noch einmal erscheint nach dieser aus seiner Feder ein Manifest für die Erhaltung absoluter Neutralität, in dem sich die Sozialisten rühmen, seit Beginn der Kriegskrise zu der Entscheidung der Regierung beigetragen zu haben, und in dem die Arbeiter zur Antikriegspropaganda aufgefordert werden. Die Vorwände, mit denen man sie in das Blutbad entführen wolle, seien die Kosten an Menschenleben und den Reichtum, den der Krieg laut verspreche, nicht wert. … Italien habe sich durch seine Neutralität für die Rolle eines Vermittlers zwischen den Kriegführenden bereit erklärt. »Im Namen der Internationale und des Sozialismus, ihr Proletarier Italiens, laden wir euch ein, eure unumstößliche Opposition gegenüber dem Kriege aufrechtzuerhalten und zu betonen!« Diese Kundgebung verleugnete die vom 29. Juli. Sie sprach nicht mehr von einem Angriff der reaktionären und militärischen Kreise der Mittelmächte, sondern löste vielmehr Letztere von jeder Verantwortung, erklärte ausnahmslos alle Krieg führenden für gegenseitig verantwortlich, fand kein verurteilendes Wort für die deutschen Sozialisten und verleugnete die eigene Kriegsstimmung. Sie erklärte, kein Interesse an dem Siege des einen oder des andern zu haben, und warf Radikalen und Reformisten vor, sie wollten die französische Demokratie verteidigen. – Mussolini freilich war nicht überzeugt. Mit der Kundgebung vom 28. September hatte er sich aber verpfändet oder vielmehr, man hatte ihn verpfändet, und noch am 28. September betont er die absolute Neutralität des italienischen Proletariats.