Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Milieustudie oder Realdoku aus dem wahren Leben. Der Leser ist eingeladen, eine Geigerin auf ihrem Lebensweg zu begleiten, und an den Freuden und Dramen zu partizipieren, die den Februar 1998 in einen Roman verwandeln sollen. Das Leben selber führt Regie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 150

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Ming

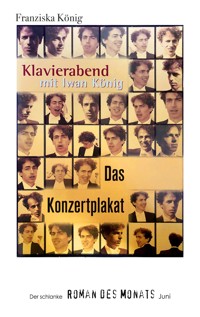

Franziska (Kika) im Jahre 1998 in einem Fotomaton in Wien

Aus dem Leben einer Geigerin

Unser Leben währet 840 Monate und wenn es hoch kommt, so sind´s 960.

Monate, die sich im Nachhinein in schlanke bis vollschlanke Romane verwandeln.

Willst Du mich einen Monat lang begleiten?

Die meisten Vorkömmlinge finden sich im Personenverzeichnis am Ende des Buches

Hier die Familie vorweg:

Buz (Wolfram), unser Papa (*1938) Professor für Violine an der Musikhochschule in TrossingenRehlein (Erika), unsere Mutter (*1939)Ming (Iwan), mein Bruder (*1964)

Ein Buch ohne Vorwort. Du kannst gleich anfangen zu lesen…

Inhaltsverzeichnis

Februar 1998

Samstag, 1. Februar

Montag, 2. Februar

Dienstag, 3. Februar

Mittwoch, 4. Februar

Donnerstag, 5. Februar

Freitag, 6. Februar

Samstag, 7. Februar

Sonntag, 8. Februar

Montag, 9. Februar

Dienstag, 10. Februar

Mittwoch, 11. Februar

Donnerstag, 12. Februar

Freitag, 13. Februar

Samstag, 14. Februar

Sonntag, 15. Februar

Montag, 16. Februar

Dienstag, 17. Februar

Mittwoch, 18. Februar

Donnerstag, 19. Februar

Freitag, 20. Februar

Samstag, 21. Februar

Sonntag, 22. Februar

Montag, 23. Februar

Dienstag, 24. Februar

Mittwoch, 25. Februar

Donnerstag, 26. Februar

Freitag, 27. Februar

Samstag, 28. Februar

Personenverzeichnis

Februar 1998

Samstag, 1. Februar

Stuttgart – Ofenbach

Sahnig verschneit in glitzerndem Sonnenschein

Auch wenn man das Bulleröfchen schnaufen und lärmen hörte, - an einen buckligen Menschen erinnernd, der sich für mich krümmt und plagt - so fror ich unter der Bettdecke doch leicht.

Ich erhob mich rasch, streifte das kältebenagte Restbehagen fast unwirsch ab und hieß mich selber im Tage willkommen.

Bald darauf knackte es im Gebälk. Meine einst´ge uneheliche Stiefmutti Hilde, der zu dieser frühen Morgenstund´ noch etwas Bettwarmes anhaftete, erhob sich zum Tagesgeschehen. Und so, wie sich eine Bäuerin als Erstes in den Stall begibt, um die Kühe zu melken, molk die Hilde ihren Anrufbeantworter. Es fand sich eine mehrere Tage alte Ansage ihrer Freundin Veronika, die sie „heut“ zum Sauerbraten eingeladen hätte. Schad drum!

„I hätt di gern oig´lade!“ (tönte es)

Wir nahmen ein kleines Frühstück mit Kaffee und Schokocroissants ein, im Rahmen dessen ich allerlei erfuhr: Heute morgen um fünf sei ein Neuling in unsere WG gekommen. Ein Mohr aus Köln. Hildes neuer Freund. Zum Beweis und mit Stolz über diesen Fang in ihrem gesegneten Alter von 33 Jahren öffnete die Hilde die Türe zum Schlafzimmer einen spaltbreit und tatsächlich: Unter der Bettdecke lugten zwei Mohrenfüße hervor. Etwas, das man Buz gar nicht erzählen darf.

Als wir uns wieder den Speisen zuwandten, bemerkte ich schon bald, daß die Hilde eine etwas fremde „Beziehungskistenhälftenausstrahlung“ angenommen hat, so daß man sich in ihrer Aura nurmehr als geduldet, jedoch nicht mehr als willkommen empfindet. Die Verehrung, die sie einst der Familie König entgegengebracht hat, hatte sich verlagert und in eine gewöhnliche alte Bekanntschaft verwandelt.

Den Namen des weitgereisten Mohren habe ich leider vergessen, aber ich erfuhr, daß es 25 Jahre alt ist, Basektball-Profi sei und nebenher, wie´s modern ist, „en Computer“ mache, was immer man sich darunter vorstellen darf. (Worte von Prinz Charles über die Liebe)

Mich wolle er unbedingt kennenlernen! Die Hilde ging ein wenig in die Details:

Morgens steht er fröhlich auf, streckt sich und sagt mit frohem Lachen: „Ich bin satt vom Schlafen!“

Doch dies sagte er heut wohl erst Stunden später, und ich sollte ihn nicht mehr kennenlernen. Den Anblick der Füße nahm ich jedoch mit auf meine Reise.

Von 10.07 bis 12:16 saß ich in einem EC-Abteil nach Nürnberg. In meiner Horchweite befand sich ein schwäbisches Ehepaar, das sich eventuell inmitten eines verhalten ausgefochtenen ehelichen Zwists befand. Der alte Mann sagte nämlich: „Was bist du giftig!“ und die hinzugehörige vornehme Seniorin vom Typus einer Konzertgängerin fauchte leis und empört: „Ich bin nicht giftig!“

Zwei Schwaben, die ins Frankenland reisten. Und während die Eisenbahn uns in Windgeschwindigkeit hinforttrug, zogen mir Sprüche aus dem Poesiealbum durch den Kopf:

Vergiss die Heimat nicht, wo Deine Wiege stand. Du findest in der Fern´ kein zweites Heimatland

Oder aber auch Worte von der Tante Theres aus Ludwig Thomas Lausbubengeschichten, die mir sehr aus der Seele sprechen: „Bleibe im Lande und nähre dich redlich!“

Neben mir saß eine Seniorin, die fieberhaft und gleichsam vergebens nach ihrem Börsl wühlte.

„Kann ich Ihnen helfen?“ frug ich hilflos in hessischer Hilfswütigkeit, aber was soll man da schon ausrichten?

„Sie haben Ihr Börsl daheim vergessen? Oder mehr noch: Es ist Ihnen von böser Hand geraubt worden? Erlauben Sie, daß ich Ihnen eine kleine Spende mache…“

Ein kleines Wammerl plärrte laut und barmend.

In Nürnberg bestieg ich den ungarischen Zug „Béla Bartók“, der mich bis in den allerletzten Winkel Österreichs bringen sollte – an die Grenze zu Ungarn.

Weich und sahnig eingeschneit zog die Landschaft an mir vorbei, und die Sonne leuchtete auf Art einer strahlenden pausbäckigen Frau mit langem wehenden Haar aus purem Gold, das sie sich mit Glitzerspangen geschmückt hat.

Die zauberische Dämmerstunde erlebte ich im Speisewagen zu einem Teegenuss.

Aber als ich schließlich in Klein Wolkersdorf an Land stieg, war es bereits nachtesfinster. Der Opa hatte geraten, ein Taxi zu nehmen, weil er bei Dunkelheit nicht mehr Auto fahren möchte. Doch ich zog meinen Koffer hinter mir her und nahm den langen Fußmarsch unerschrocken auf mich. Nur der Mond begleitete mich.

Ich wurde ein wenig traurig, denn Opa und Oma Mobbl gehen mittlerweile auf die neunzig zu.

Die laternengesäumte Landstraße schlängelte sich Richtung Ofenbach, einem stillen kleinen Dorf, wo um diese Uhrzeit allenfalls im Gasthaus Thurner noch etwas Leben herrscht. Im silbrigen Schein der Lampen summte das Kofferrädchen leise hinter mir her. Bald schon stand ich vor der Einmündung in die dunkle, sich zunächst in die Höhe reckenden und schließlich um die Ecke buckelnden Kalgasse.

Ich war gerührt: Extra mir zu Ehren hatte man das Licht vor dem Hause angeknipst und das Gatter weit geöffnet, da man sich schon so sehr auf mich vorfreute.

„Ach, wäre das schön, wenn mich jetzt die jugendfrische 63-jährige Omi Mobbl aus dem Jahre 1973 begrüßen würde!“ dachte ich sehnsüchtigst.

Doch das Rad der Zeit lässt sich nicht zurückdrehen.

Im Flur tänzelte mir die Mobbl in ihrer Küchenschürze freudig entgegen.

Leider hat die süße Mobbl mit ihrer so leuchtenden Ausstrahlung die Neigung, ständig Fragen zu stellen, die keinen erhöhten Beantwortungsschwung auslösen. Sie frägt Dinge wie: „Wo war dein letzter Auftritt?“ „Waren viele Leute da?“ und „Sind die Pfarrer nett?“

Bevor sie eine derartige Frage stellt, liegt in der Luft stets ein leises Schwirren. Ein Vorgefühl dessen, daß gleich eine Frage fällt, deren Beantwortung ich so merkwürdig anstrengend finde – zumal man doch gerne ausufernd und dichterisch formuliert darauf eingehen würde. Natürlich könnte man es sich leicht machen und eine einsilbige Antwort geben. „Bonn“, „nein“, „ja“, aber man muß sich im Umgang mit Senioren sehr zügeln, damit man nicht wunderlich wird. Über kurz oder lang bin ich genau so alt wie die Mobbl, die im Sommer 88 Jahre alt wird und in jeder Hinsicht noch immer hellerleuchtet ist. Besonders wenn sie sich so freut wie jetzt.

Der Opa schlief.

Dann schlurfte er allerdings bald herbei, setzte sich auf die Eckbank, und gemeinsam lasen wir ein Gedicht von Li Tai-peh auf chinesisch:

Zwang tschien ming yue guang I sh di schang schuang? Dschü tou wang ming yue Di tou sch gu shiang*

Der Opa sprach es gefühlvoll und mit schwäbischem Akzent auf.

*Vor dem Bett hellsilbern´ Mondeslicht Tanzt hier Raureif auf dem Boden? frag ich mich. Hebe das Haupt in hellen Mondesschein, senke es und denke an die alte Heimat. (auf chinesisch reimt es sich natürlich)

Mobbl legte die CD mit unserer Schubert-Fantasie ein.

„Nahrung für Ohr und Geist!“ sagte sie dichterisch.

Zu später Stund rief der süße Buz an und stellte nach einigen Minuten so rührend beiläufig die Frage, die ihm doch so sehr auf der Seele brannte: „Wie geht´s eigentlich der Hilde?“

Das mit dem Mohren in Hildes Bett, von dem ich sogar die Füße gesehen habe, verschwieg ich Buzen, weil ich seine Gefühle schonen wollte.

„Recht gut!“ sagte ich somit auf neutrale Weise, „viel Arbeit halt.“

Mit jener Überheblichkeit eines Menschen der „ein Kapitel abgeschlossen hat“, hatte die Hilde bei diesem Besuch nicht einmal nach Buz gefragt.

Montag, 2. Februar

Hie und da leichte Kumulusbewölkung auf sonnigem Untergrund

Mobbl erzählte, daß sie neulich vor lauter Angst gar nicht schlafen konnte, weil sie in einem XY-Fall gesehen hat, wie eine junge Frau im Zug nach Zwickau von einem Psychopathen ermordet und aus dem Fenster geworfen wurde. Da mußte Mobbl verwandtschaftsgemäß natürlich gleich an mich denken.

„Mobbl, ich finde es so nett, daß du da gleich an mich denken mußtest!“ sagte ich warm und gerührt.

„Biddö?“

Ich weiß gar nicht, warum die Mobbi nach jedem Satz erstmal „Biddö?“ sagt, denn sie hört doch gut. Testet man ihr Ohr und flüstert ganz leis, so versteht sie jedes Wort.

Ich war sehr froh, endlich mal wieder gescheit zum Üben zu kommen, und widmete jedem einzelnen Satz für das Konzert in Baden-Baden eine halbe Stunde. Wenn Anne-Sophie Mutter alle Beethoven-Sonaten auswendig kann, so möchte ich da nicht abseits stehen.

Von unten tönte Staubsaugergeheul auf. Es wütete die Putzfee Maria.

Ich hatte große Angst, der Opa stüke vielleicht in einer altersgrämlichen Stimmung, zumal er es nicht so gerne sieht, wenn beim Frühstück um ihn herum geputzt und gesaugt wird. Doch als unser Heim von Kaffeeduft durchzogen wurde, sagte er überraschend freudig: „Ach, da gibt´s Kaffee?! Wunderbar!“

Opas eindrucksvoller Gelehrtenkopf mit den vielen Altersverfärbungen auf der Glatzenoberfläche, dürfte im Mikrokosmos ein ganzer Planet sein, überlegte ich. Ganze Kontinente gäbe es darauf zu entdecken, und wir glauben auch nur, wir würden auf Erden leben. In Wirklichkeit leben wir auf der Glatze eines Menschen aus einer höheren Dimension.

In der Aura von Opa und Mobbln fliegen mir die Ideen nur so zu: Beispielsweise erfand ich eine Zeitung für ganz alte Leute ab neunzig: Die „Mori-Bunte“ das Journal für den modernen Moribunden.

„Bloß vergessen die alten Leute ständig es zu kaufen!“ scherzte ich, da Opa und Mobbl mich in eine lose Scherzstimmung zu versetzen pflegen.

Ich fuhr fort: „Wenn sie ihre Einkäufe einräumen, so rufen sie aus: „Herrje, jetzt habe ich die Mori-Bunte vergessen!“ Die Schrift darin sei sehr groß.

Nach dem Frühstück mußte ans Einkaufen gedacht werden. Mobbl und ich fuhren zu Billa.

„Rechts hat Vorrang!“ sagte ein Herr streng zu mir, als ich in freudiger Grußpose auf unsere Putzfee Maria zustürmen wollte, die dort in den Gängen Einkäufe tätigte.

Ein Reifen von Opas Auto schien mir ein wenig welk, aber wir kamen gut nach Hause, und dort wartete dann eine Freude auf uns: Die „Lindenstraße“ in NDR III.

„Mir war´s immer wurst, wer mit wem….“ nutzte Mobbl hohle Worte, um sich in ein rechtes Licht zu rücken.

„Nein Mobbl, das war dir nie gänzlich wurst!“ sagte ich.

Nach einer Weile rief Herr Hecker aus Braunschweig an, um mir durch den Wortduschkopf ein Konzert am 11.10. zu offerieren. Ich benahm mich am Telefon gänzlich anders als eine kühl kalkulierende Geschäftsfrau, die eine Geigerin, zumindest auf geschäftlicher Ebene sein sollte.

„Ich habe mich eher wie ein vergnügtes kleines Töchterlein benommen“, sollte ich Mobbln wenig später erzählen, als ich mit manischem Schwung den Frühstückstisch abräumte, um die von der Maria kreierte Gemütlichkeit zu halten, die leicht einer Ungemütlichkeit Platz macht, wenn man nicht aufpasst.

Zur Mittagsstund kochte ich uns ein Essen wie im Seniorenheim: Rahmbrokkoli tiefgekühlt und kurzgeschnittene Makkaroni mit Gorgonzola.

Beim Kochen dachte ich über den Hausmeister Egon in der „Lindenstraße“ nach, der letzte Woche tatsächlich eine heiße Nacht mit der Frisörmeisterin und Schlagersängerin Frau Pavarotti verbracht hat, auch wenn es sich dabei von Seiten Frau Pavarottis her um einen „einmaligen Ausrutscher“ gehandelt hat. Jetzt sagt er auf einmal „Du“ zu Frau Pavarotti, was völlig ungewohnt und unpassend ist.

Einmal kam der Opa ins Ashram geschlurft und sagte in Befehlshaberton: „Zur Jause!“

Dann bestaunte er das schöne Bild, auf dem Rehlein ihre ebenfalls vor sich hinpinselnde Nichte Linda verewigt hat, und das jetzt gerahmt wie ein Kleinod an Mings Wand hängt.

Bewegt ob des schönen Gemäldes sprach der Opa davon, daß man Rehleins Bilder alle rahmen müsse.

Dummerweise jausnen die Großeltern immer dann, wenn´s draußen am allerschönsten ist. Dazu plärrt der ewige Televisor. Es lief „Schiejok täglich“.

Später grämte ich mich, daß der Opa in der zauberischsten Dämmerbeleuchtung fast alle Rolläden herabließ. Bis auf einen, durch den ich meine Dämmerung anschauen könne, wie er sich ein generöses Zugeständnis abrang. Ich machte ein leicht übertriebenes Grausgetue drum, daß ich dererlei nicht ertragen könne. Ich könne es nicht einmal ertragen, wenn im Nachbarhaus die Jalousien herabgelassen würden. Es würde mir die Luft abschnüren und Beklemmungen auslösen.

„Ha, dann machö mrs halt wieder auf!“ sagte der Opa einsichtig.

Opas wertvollste Eigenschaft, die ihn von den meisten Erwachsenen auf eine so überaus wohltuende Weise unterscheidet: Seine Einsichtsfähigkeit.

Gebannt schaute Mobbl „Brisant“, wo heut über den Prozessauftakt von Pastor Geyer berichtet wurde. Einem Herrn, der im Verdacht steht, seine Frau Veronika im Rahmen eines erbitterten ehelichen Zwists erschlagen zu haben.

Dem unerhörten Vorwurf zum Trotz befand Mobbl jedoch, daß der Geistliche nett und vertrauenerweckend ausschaute, und auf dem Humus dessen formulierte der Opa bereits einen beschwichtigenden Leserbrief zusammen: „Ich glaube nicht, daß er seine Frau erschlagen hat – und wenn doch, so hat sie es verdient!“

Die lieben und fleißigen Kirchgängerinnen in Braunschweig denken auch alle so, und wollen zu ihrem Pastor halten.

Ansonsten führten wir ein geruhsames Leben wie im Sanatorium.

Dienstag, 3. Februar

Sonnig aber kalt

Ich träumte allerlei zusammen:

Daß wir mit Herrn Wachtenberg ein großes Haus in St. Blasien bezogen, um dort ein neues Leben auf WG-Basis zu beginnen. Ein Haus mit unzähligen Zimmern. Jedes einzelne Zimmer hatte mindestens vier Türen, die ihrerseits wiederum in andere viertürige Zimmer führten, die man zum Teil noch nie betreten hatte, weil die Zeit dafür schlicht zu knapp bemessen war.

In einem Winkel fand ich eine alte Kassette von mir, worauf ich die Kreutzer-Sonate probte. Wieder hatte man verabsäumt hinzuschreiben, wer damals wohl die Tasten am Klavier geschlagen hat! Ich glaubte jedoch mich zu erinnern, daß damals mein katalanischer Kommilitone Gustl den Korrepetitor gegeben hat. Meiner Mama fabulierte ich vor, dies sei der offiziell hochangesehene und doch heimlich verlachte Trossinger Stadtkritiker Herr Lorenz Huschenbett, der da klimpert. Ich steigerte mich derart hinein, daß ich es schließlich selber glaubte. Der Pianist schien völlig stumm, denn auf der Kassette hörte man stets nur meine Stimme. Meine Worte, so klug oder befremdlich sie auch waren, erfuhren niemals eine Resonanz.

Da tönte das Telefon. Frau Prof. Kettler aus Basel lud mich für Donnerstagabend zum Abendessen ein. Ich sagte ab, hielt mir jedoch ein kleines Hintertürchen offen, sprich: Wahrscheinlich hätte ich keine Zeit, aber vielleicht komme ich doch.

Völlig übergangslos befand ich mich plötzlich in größter Eile auf den Grebensteiner Bahnhof, wo hinzugelangen man einen massigen und rutschigen Grashügel bezwingen mußte. Oben angelangt gewahrte ich im Gewimmel und Gewühl der Reisenden Herrn Direktor Reimer. Ich eilte auf ihn zu, und da es nichts zu sagen gab, verschlossen wir einander die Lippen mit einem nicht enden wollenden Kuß, der eigentlich zunächst als simples Busserl konzipiert gewesen wäre. Als die Eisenbahn schließlich mit leichter Verspätung herbeiprustete, federten die Lippen auf Art einer Schuhsohle, die sich elegant vom Boden löst, voneinander ab. Kurz vor dem Einstieg in die Eisenbahn erzählte Herr Reimer noch, daß er mein Foto und die Anti-Alkohol-Broschüre, die ich ihm mal geschenkt habe, immer bei sich führe.

Der Opa war heut ungewöhnlich aktiv und bereitete eigenhämdig den Kaffee zu, als ich in der Wohnstube eintraf.

Allerdings, so erzählte er brummig, habe es heut schon einen Ehezwist gegeben, da Mobbl sich am Telefon verquatscht hatte, und währenddessen die Badewanne übergelaufen war.

Zum Glück haben wir ja unsere Wischwunder. Ich wischte schon mal auf.

„Das tut mir leid für dich!“ sagte Mobbl, „aber für den Opa tut´s mir nicht leid, weil der g´schmipft hat!“

Der Opa erzählte, daß er mal in Spanien als Irrenwärter gearbeitet habe, aber selbst dort sei dererlei nie vorgekommen.

„Jetzt geht´s dir mit dir selber so, wie´s dir früher mit der Uroma gegangen ist!“ erinnerte ich Mobbln. Der Opa war lustig und übermütig gestimmt und meinte, so schlimm sei´s mit der Uroma nie gewesen, und es würde leider von Generation zu Generation immer ärger.

Am Telefon erzählte ich Frau Kettler von all den kleingedruckten Verdrießlichkeiten, die man vorher nicht bedacht hat, und die auf einen warten, wenn man sich ehelich bindet. Es gibt nämlich so viele verdrießende Charakterzüge auf der Welt, daß man gar nicht an alle gedacht haben kann! Nicht auszudenken, wenn ich damals Herrn Bloser geheiratet hätte. Und wenn man tatsächlich - was aber so gut wie nie vorkommt - einen wunderbaren makellosen Ehepartner findet, so wird man vielleicht selber - unvorhergesehen und außerehelich - vom Virus der Liebe erfasst?

Ich bat Mobbl, mir zu schildern, wie sie früher war, als sie so alt war wie unsere Mama heut (am 17. Mai 1969). Mobbl wurde augenblicklich nach Bonn zurückversetzt und schimpfte auf die Schwiegerleut ihres Erstlings Rainer, die sie zu einer Megäre gemacht hätten. Ich wollte aber nichts Schmähendes über die Familie Lenz hören, sondern lieber etwas über Mobbl selber erfahren. Doch dies sei, so Mobbl, sehr schwer zu schildern, da ja beim Erwachsenen Äußeres und Inneres oftmals auf inkongruente Weise ein wenig auseinanderdriftet.

Wir unterhielten uns über die Beichte:

Boshafte alte Frauen, die ihre bösen Gedanken von früh bis spät in Gift und Galle wälzen, müssten eigentlich einmal die Woche zur Beichte gehen. Doch die Dame, die in der Beichte nach Mobbl drankäme, würde überall rumtratschen: „Die Frau Rothfuß braucht immer so lang!“

Der Opa hat den lustigen Spruch: „Kein Mensch ist so schlecht, daß er nicht noch als schlechtes Beispiel dienen könnte!“ für Mobbl extra etwas abgewandelt: „Kein Mensch ist so schlecht, daß er nicht noch für die Mutti als gutes Beispiel herhalten könnte!“ sagte er und lachte laut.