Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

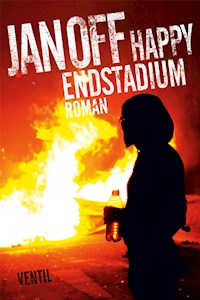

- Herausgeber: Ventil Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das Sterben im Mittelmeer und in der Wüste, der Rechtsruck in vielen Staaten – vier zornige junge Menschen wollen diesem Wahnsinn nicht länger zusehen und entschließen sich, die Weihnachtstanne auf der Hamburger Binnenalster in Brand zu stecken. Ein Unterfangen, das nicht nur für Herausforderungen in technischer Hinsicht sorgt, sondern auch für reichlich Diskussionsstoff in der Gruppe. Daneben regieren Eifersucht, Eitelkeit und Gier, denn natürlich unterliegen auch die Protagonisten dieses Buches dem ewigen Gesetz, das da lautet: Nichts wird sich niemals nirgendwo ändern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 191

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jan Off war mal irgendwo und hat dort flüchtigjemanden kennengelernt, der beinahe waserlebt hätte. Dieses Ereignis wirkt bis heute nach.Im Ventil Verlag erschienen von ihmunter anderem die Titel »Vorkriegsjugend«,»Ausschuss«, »Angsterhaltende Maßnahmen«,»Offenbarungseid«; »Unzucht« und zuletzt»Klara« (zusammen mit Dirk Bernemannund Jörkk Mechenbier).

Gefördert von der Stiftung Literatur –begründet von Dieter Lattmann.www.stiftung-literatur.de

© Ventil Verlag UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG,Mainz 2020Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage November 2020ISBN 978-3-95575-136-4eISBN 978-3-95575-611-6

Layout und Satz: Oliver Schmitt

Ventil Verlag, Boppstr. 25, 55118 Mainzwww.ventil-verlag.de

Inhalt

Nichts wird sich niemals nirgendwo ändern

Epilog

Wir waren jung und zornig. Und dieser Zorn machte uns verwegen.

»Lass uns diesen scheiß Weihnachtsbaum in Brand stecken«, sagte Nadja. »All die Arschlöcher, die keine Geflüchteten wollen, haben einfach keinen Baum verdient. Ist doch ohnehin ein inhaltsloses Symbol, auf das sich nur Heuchler einen abwichsen.«

»Welcher Weihnachtsbaum?«, fragte Oke, obwohl ihm klar sein musste, wovon die Rede war.

In Hamburg gab es nur zwei exponierte Weihnachtstannen – eine auf dem Rathausmarkt, eine auf der Binnenalster. Die erste wäre durchaus ein Ziel gewesen. Aber sie stand inmitten von Marktbuden, und selbst zu nächtlicher Stunde konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich dort Menschen aufhielten (Wachleute zum Beispiel), es also nicht nur zu Sach-, sondern auch zu Personenschäden kommen könnte (um es mal in der Sprache der Bürokraten zu formulieren). Der Baum auf der Alster dagegen stand, wie an der Lagebeschreibung abzulesen, mitten im Wasser, was neben dem Sicherheitsaspekt den Vorteil besaß, dass er aus allen vier Himmelsrichtungen schon von weitem zu sehen war.

Immer, wenn wir bisher über die Idee gesprochen hatten, war einzig dieser Leuchtturm hanseatischer Scheinheiligkeit Gegenstand unserer Überlegungen gewesen.

Kein Wunder also, dass niemand auf Okes Einwurf einging und stattdessen etwas Wesentliches auf den Tisch kam.

»Was aber ist mit denen, die für die Aufnahme von Flüchtlingen sind?«, wollte die Blasse wissen, die nicht etwa so hieß, weil sie eine besonders helle Haut hatte (was ohnehin nicht sonderlich aufgefallen wäre, da sie nahezu am gesamten Körper tätowiert war), sondern, weil sie als Teenager nie beim Klauen erwischt wurde. Und das, obwohl sie am Ende mit Kisten voller Champagner aus den Supermärkten stiefelte.

Wir zogen sie oft damit auf, dass sie ihre Karriere als Meisterdiebin eingestellt hatte. Aber sie hatte einfach nicht mehr gewollt. Wie ein Torhüter, der die letzten fünfzehn Partien der Saison zu Null spielt und danach Angst hat, seinen Rekord zu gefährden.

»Die werden das verstehen«, entgegnete Nadja.

Es entbrannte eine heftige Diskussion, in der, wie ich fand, Nadja die besseren Argumente auf ihrer Seite hatte. Spätestens als sie auf die Absaufen!-Absaufen!-Rufe in Dresden zu sprechen kam.

Aber wie so oft verhärteten sich die Fronten. Oke und die Blasse waren gegen die Aktion, vielleicht nicht vehement dagegen, aber von begeisterter Zustimmung mindestens genauso weit entfernt. Und daran änderte auch Nadjas beherztes Zureden nichts. Kein Wunder, dass sie immer verzweifelter und fordernder wurde.

»Wie sollen wir uns je wieder in die Augen schauen, wenn wir die Dinge einfach so weiterlaufen lassen, wenn wir nicht endlich unsere Feigheit über Bord werfen?«, beschwor sie uns.

Ich hatte bis dahin nur zugehört. Jetzt aber musste ich mich einmischen. Denn Nadja hatte recht. Wir mussten etwas tun. Die Leute verreckten im Mittelmeer, die Leute verreckten in der Wüste oder sie vegetierten in libyschen Foltergefängnissen vor sich hin, wurden vergewaltigt oder als Sklaven verkauft. Und selbst die, die es nach Europa geschafft hatten, führten oft genug ein beschissenes Leben: Illegalität, Angst vor Abschiebung, Enge, Langeweile, Heimweh und und und. Ich jedenfalls hätte nicht mit ihnen tauschen wollen. Wie konnten wir dieser riesen Scheiße tatenlos zusehen? Was würden die sagen, die nach uns kamen? Mit hoher Wahrscheinlichkeit würden sie so über uns urteilen, wie wir über unsere Großeltern und Urgroßeltern geurteilt hatten.

Natürlich waren wir vier bisher nicht gänzlich untätig gewesen. Wir hatten unzählige Demos besucht, an Blockaden und Mahnwachen teilgenommen und mit hunderten von Statements unseren Beitrag zur Meinungsschlacht in den sozialen Netzwerken geleistet. Aber was nützte das schon? Was davon hatte bisher auch nur irgendwas an der nicht enden wollenden Katastrophe geändert? Nein, wenn die Bevölkerung die Augen verschloss, wenn sie partout nicht hinsehen wollte, dann mussten ihr eben Bilder gezeigt werden, die sie wirklich berührten, die sich einbrannten, ein brennender Weihnachtsbaum zum Beispiel.

So in etwa äußerte ich mich dann auch. Und das nicht ohne Emotion. Ich hielt gewissermaßen eine Brandrede (um im Bild zu bleiben). Denn zur Hölle noch mal, Oke und die Blasse mussten die Dinge, wenn sie ehrlich waren, doch genauso sehen.

Wie zu erwarten waren die beiden danach zwar noch nicht gänzlich überzeugt, aber immerhin drehte sich die Diskussion mit einem Mal um technische Fragen: War die Sache überhaupt machbar? Wie gefährlich war sie, sowohl im Hinblick auf die strafrechtliche Verfolgung als auch auf mögliche Verletzungsrisiken unsererseits? Immerhin mussten wir ein Feuer legen und die Alster barg mit ihren eisigen Temperaturen möglicherweise ebenfalls Gefahr.

Gemeinsam mit Nadja hielt ich bei jedem Einwurf von Oke und der Blassen tapfer dagegen. Und tapfer meint hier wirklich tapfer. Denn ich hatte eine Heidenangst vor Wasser.

»Wenn die Alster nicht zugefroren ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Denn wie oft, besser: wie selten ist das in den letzten Jahren vorgekommen? Wenn wir also ein Boot nehmen müssen und kentern sollten, ist die Strecke meines Erachtens kurz genug, dass wir es schwimmend ans Ufer schaffen, ohne jetzt gleich an Unterkühlung zu sterben«, referierte ich. »Oder wir nehmen gleich zwei oder mehr Boote, damit wir uns gegenseitig helfen können.«

»Wichtig ist auch, dass beim Anzünden nichts passiert, also dass niemand Feuer fängt«, warf die Blasse ein. »Natürlich nur, falls wir es wirklich machen.«

»Vielleicht kann der Brand vom Boot aus gelegt werden. Irgendeine Flüssigkeit, die über die Zweige gekippt wird, und danach ein geworfener Bengalo oder so«, ergänzte Oke, der von uns allen mit Abstand der technisch Versierteste war.

Ich nahm das mit einem stillen Lächeln zur Kenntnis. Offenbar ließ der Widerstand der Gegenseite langsam nach.

Auch Nadja schien das zu spüren. Denn als sie nun sprach, lag deutlich weniger Zorn in ihren Worten. Einzig ihre geröteten Wangen verrieten, dass es nach wie vor in ihr brodelte: »Gut, wir halten fest: zwei Boote mit jeweils einer Person; irgendeine Flüssigkeit, Benzin oder ähnliches und etwas in Richtung Fackel, Bengalo zum Entzünden. Zwei Personen am Ufer, die absichern. Vielleicht sollten wir das erst mal so stehen lassen, ein paar Nächte drüber schlafen und dann beim nächsten Treffen entscheiden. Okay?« Sie sah uns nacheinander an.

Niemand widersprach.

Leipzig, ein Nazi-Aufmarsch, einmal mehr angemeldet von Christian Worch, der endlich durch die von ihm auserkorene Heldenstadt laufen wollte, ohne dass ihn antifaschistische Blockaden eines Großteils der Strecke beraubten. Bisher hatte die braune Schar das von Worch für gewöhnlich anvisierte Völkerschlachtdenkmal noch nicht mal aus der Ferne gesehen.

Wie meistens in diesen Fällen hatten engagierte Menschen eine Gegenkundgebung organisiert. Redebeiträge und Livemusik. Ein halbwegs geschützter Treffpunkt und Rückzugsort. Stanislaw und ich waren nur kurz dort gewesen, hatten uns beim Bäcker mit einem Kaffee gestärkt und waren dann weiter Richtung Bahnhof gezogen, wo sich der Aufzug von Worchs Werwölfchen formieren sollte.

Als sich die ersten Antifaschisten auf die Straße setzten, musste ich nicht lange überlegen. Ich suchte mir einen Platz in der vordersten Reihe und hakte mich bei meinen Nebenleuten ein. Stanislaw verzog sich derweil ein gutes Stück nach hinten. Er hatte eine üble Erfahrung mit Nazis hinter sich: vier Typen, die ihm nachts aufgelauert und seinen Kopf dieser barbarischen Tortur unterzogen hatten, die sich wahlweise Randsteinbeißen oder Bordsteinsurfen nannte (was die ihr innewohnende Menschenverachtung noch einmal potenzierte). Stanislaw, der eine schwere Schädelfraktur davontrug und nur knapp überlebte, hatte danach eine Art Epilepsie. Genauer sprach er nicht darüber. Jedenfalls musste er Tabletten nehmen und mit Alkohol und Drogen äußerst vorsichtig sein. Keine Frage, dass er sich bei Demos aus allem raushielt. Für mich ein Wunder, dass er sich dort überhaupt noch hintraute. Immerhin hatte er Dreadlocks bis zum Arsch, war also für Nazis und Bullen schon von weitem als Gegner zu erkennen. Aber er war eben extrem mutig und wollte denen, die ihn beinahe vernichtet hätten, nicht auch noch den letzten Triumph gönnen.

Wie so oft trennten wir uns also. Wir hatten beide ein Prepaidhandy dabei (jeder von uns besaß gleich mehrere, extra angeschafft für Demonstrationen und ähnliche Anlässe), würden uns also früher oder später wiederfinden.

Es dauerte nicht lange, bis sich die Bullen zeigten. Klar, keine zweihundert Meter nach dem Startpunkt konnten sie den Umzug der Ewiggestrigen unmöglich schon stoppen. Hätte ja so ausgesehen, als würden sie sich von den Gegendemonstranten aka Linksextremisten aka Krawalltouristen auf der Nase herumtanzen lassen beziehungsweise ihren Job nicht beherrschen. Sie mussten die Straße an dieser Stelle freibekommen. Und das würden sie auch. Wir waren höchstens siebzig Personen.

Wie fast alle um mich herum blieb ich dennoch sitzen. Zeit schinden. Vielleicht konnte, während sie uns abräumten, weiter hinten eine weitere Blockade …

Zwei Reihen Bereitschaftspolizei, etwa vierzig Hanseln. Dahinter, in entspanntem Abstand, ein Wasserwerfer. Sie hatten die Helme schon auf und die Visiere heruntergelassen, als sie sich uns näherten.

Während ich versuchte, mich innerlich gegen Schmerzgriffe und ähnliche Schikanen zu wappnen, spürte ich Angst und Anspannung aufsteigen. Nicht ganz leicht, sitzen zu bleiben, wenn Menschen auf dich zukommen, die dir wehtun können, ohne dass du dich auch nur ansatzweise wehren darfst. Nicht ganz leicht, auszuhalten, dass Menschen, die du nie zuvor gesehen hast und die dir im schlimmsten Fall feindselig gegenüberstehen, Kontrolle über dich ausüben dürfen.

Als die Bullen nur noch zwei, drei Meter weit weg waren und langsam ersichtlich wurde, wer von ihnen sich gleich um welchen Demonstranten aka Störer kümmern würde, begann ich, mich leicht zu entspannen. Denn bei dem Befehlsempfänger, den das Schicksal mir zugeteilt hatte, schien es sich, soweit Kampfanzug, Sturmhaube und Helm eine Einschätzung zuließen, um eine Frau zu handeln. Und mit Frauen war ich schon immer besser zurechtgekommen, hatte beispielsweise zu Schulzeiten lieber mit Lehrerinnen als mit Lehrern zu tun gehabt. So rechnete ich, obwohl ich es nach hunderten von Demos besser hätte wissen müssen, mit Sanftmut und Milde und wunderte mich auch nicht darüber, dass sich die rechte Hand der Beamtin hinter ihrem Oberschenkel verbarg.

Als sie dann endlich vor mir stand, die Faust plötzlich hervorschoss und zu erkennen war, dass die behandschuhten Finger ein sogenanntes Reizstoffsprühgerät hielten, war der Schock umso größer. Ich hatte noch nicht mal Zeit, die Lider zu schließen, bevor mir das giftige Zeug aus einer Entfernung von etwa fünf bis zehn Zentimetern in die Fresse schoss. Der Schreck war das eine, der Schmerz das andere. Als würde dein Gesicht in das brodelnde Fett einer Fritteuse gedrückt. Ich weiß noch, dass ich aufschrie. Gleich darauf fand ich mich gute drei Meter hinter der Stelle wieder, die eben noch mein Hintern berührt hatte. In einem Beitrag von Spiegel-TV, der die Räumung der Blockade zeigt und auch diese Szene eingefangen hat, sieht es so aus, als würde mein Körper von einem unsichtbaren Gummiband nach hinten gerissen. Eine Bewegung, die so unwirklich daherkommt, dass sie zwangsläufig an Martial-Arts-Klassiker wie Die 36 Kammern der Shaolin denken lässt.

Aber hier war nichts unwirklich. Weder das Gefühl, die Lunge wäre zugeschnürt, noch das schier unerträgliche Brennen in Nase und Augen und der damit verbundene Gedanke, dass das jetzt für immer so bleiben würde, dass ich von nun an sehbehindert, sprich halbblind durchs Leben zu gehen hatte. Glücklicherweise war Stanislaw plötzlich neben mir, packte mich am Arm und lotste mich zu jemandem, der etwas zum Augenausspülen dabeihatte und davon dann auch regen Gebrauch machte. Daran, ob es ein offizieller Demo-Sanitäter war oder irgendwer, der sich einfach gut vorbereitet hatte, erinnere ich mich nicht mehr. Irgendwann ging es jedenfalls wieder. Irgendwann hatte sich der Schmerz so gut wie verabschiedet, war die Sehfähigkeit weitestgehend zurückgekehrt. Aber die Sorge um mein Augenlicht verschwand erst, als ich am nächsten Tag tatsächlich wieder uneingeschränkt in jede Richtung gucken konnte.

Wenigstens war ich nach der Behandlung mit der Kochsalzlösung – oder was auch immer mir der barmherzige Samariter da gerade verabreicht hatte –, soweit wiederhergestellt, dass ich mich imstande sah, am weiteren Demogeschehen teilzunehmen. Die Action hatte sich unterdessen allerdings verlagert. Und so irrten Stanislaw und ich eine Weile durch das Gewirr der Nebenstraßen.

Als wir gerade eine Pause einlegten, um über das weitere Vorgehen zu beratschlagen, rauschte ein VW-Bus der Bullen, ein sogenanntes Sixpack, an uns vorbei, stoppte etwa dreißig Meter voraus und spuckte seine Ladung aufs Pflaster. Die Behelmten, die im Gegensatz zu uns offenbar genau wussten, wohin sie sich zu wenden hatten, liefen im lockeren Trab in unsere Richtung. Stanislaw und ich ließen sie passieren, traten gar noch diese zwei Zentimeter zurück, die immer dann geboten scheinen, wenn ein stärkerer »Verkehrsteilnehmer« auf den schwächeren trifft. Und doch bekam Stanislaw vom Letzten des Trupps einen Faustschlag ins Gesicht, gewissermaßen im Vorbeiflug. Nicht so heftig, dass Blutgefäße zum Platzen gebracht wurden. Aber doch heftig genug, um die Botschaft zu transportieren, die übermittelt werden sollte: Ihr seid Abschaum und wir können mit euch machen, was wir wollen #kleinekostprobe.

»Hey, alles okay?« Ich nahm Stanislaws Kopf in beide Hände und unterzog ihn einer Prüfung.

Er nickte nur. Ja, alles okay.

Wir zogen weiter. Der übliche Wahnsinn eben.

Nadja erhob sich und lief quer durchs Zimmer. Einmal mehr bewunderte ich das geschmeidige Spiel ihrer Schulter- und Rückenmuskulatur. Es war ein Leichtes, sich vorzustellen, sie wäre gerade aus dem Schwimmbecken gestiegen und würde sich gleich eine Medaille abholen. Dabei trieb sie so gut wie keinen Sport. Ein bisschen Joggen, ein bisschen Skateboardfahren. Das war’s. Als sie ins Bett zurückkehrte, hatte sie eine Kippe im Mund.

»Auch eine?« Sie hielt mir die Schachtel hin.

»Nein, danke«, sagte ich.

Ich hatte mir das Quarzen vor zwei Jahren abgewöhnt, hatte unter schwersten Qualen ein ganzes Jahr lang komplett verzichtet und rauchte seitdem nur noch zum Bier. Und für Bier war es noch zu früh. Es war gerade mal zwei Uhr nachmittags.

»Was denkst du?«, wollte Nadja wissen. »Sind die beiden dabei?«

»Die Blasse und Oke? Aber natürlich. Wer könnte eurem Charme schon widerstehen, schöne Dame?«

»Hör auf mit dieser Chauvi-Scheiße!« Sie lachte. Dann nach einer kurzen Pause: »Nein, ernsthaft …?«

Die Frage erschien mir, zumindest was die Blasse anging, ein bisschen seltsam. Schließlich waren Nadja und sie ein Paar. Und das schon seit mindestens acht Jahren. Nadja sollte also besser wissen, was die Blasse dachte und fühlte. Auf der anderen Seite: Wer vermag schon von sich zu behaupten, seinen Nächsten wirklich zu kennen? All jene, die beispielsweise in der DDR von Lebenspartnern, Geschwistern oder Freunden im Auftrag der Stasi ausspioniert worden waren, können ein Lied von diesem Albtraum singen. Selbst um die eigenen Abgründe wissen ja die wenigstens.

Und so war ich tatsächlich um Ernsthaftigkeit bemüht, als ich sagte: »Ich denke schon.«

»Und wenn nicht? Ziehen wir’s dann alleine durch?«

»Ich fürchte, zu zweit bekommen wir das nicht hin.«

»Und wenn wir uns andere Verbündete suchen?«

»Nein, auf keinen Fall. Entweder mit den beiden oder gar nicht.« Ich schüttelte den Kopf.

Der Grund für meine Entschiedenheit lag in der Einzigartigkeit unserer Konstellation. Wir vier kannten uns zwar schon seit Jahren, hatten, wie bereits erwähnt, oft genug Demos zusammen besucht, des nachts auch mal gemeinsam plakatiert oder im Rahmen unserer Möglichkeiten die Sprühdose geschwungen. Aber wir hatten keinen Namen. Wir waren nicht szenerelevant. Keiner von uns war vorbestraft. Und mit ein bisschen Glück waren wir dem Staatsschutz bis dato nicht vor die Flinte geraten. Wir waren eine private Gruppe, eine kleine, private Gruppe, die sich schon lange kannte. Wir vertrauten uns blind. Diesen Vorteil durften wir auf keinen Fall opfern.

»Du hast recht. Hoffen wir also, dass sie nicht kneifen.« Nadja drückte ihre Kippe aus, drehte sich zu mir und griff nach meinem Schwanz. »Mal sehen, ob du noch auf der richtigen Seite stehst.« Sie lachte.

Wie immer, wenn es wichtige Dinge zu besprechen galt, hatten wir die Akkus aus unseren Handys entfernt und die Geräte im Flur deponiert. Zumeist trafen wir uns bei Nadja und der Blassen. So auch diesmal. Die Wohnung der beiden war zentral gelegen und verfügte über ausreichend Platz, im Besonderen über einen riesigen, alten Tisch aus Massivholz, um den wir uns auch diesmal wieder versammelt hatten. Unsere beiden Gastgeberinnen tranken Mate, Oke und ich hatten uns für Bier entschieden.

Oke nahm einen Schluck von seinem Halben, dann schickte er einen Blick in die Runde und sagte: »In Athen brennt der Baum nahezu jährlich. Und das ist, finde ich …« Er gönnte sich eine Kunstpause. »… ein ziemlich geiles Statement.«

»Das heißt, du bist dabei?«, fragte ich überflüssigerweise.

»Ich bin dabei. Wir haben gegenüber den griechischen Genossen was gutzumachen. Habt ihr gewusst, dass sie dort bei Straßenschlachten die Bullen zwanzig, dreißig Meter näher herankommen lassen als deutsche Autonome, bevor sie die Beine in die Hand nehmen? Wenn sie überhaupt abhauen.«

»Oke, Mann, es geht hier doch nicht um, um …« Der Blassen fehlten für eine Sekunde die Worte. »Um den sportlichen Wettbewerb. Am besten noch im Ländervergleich. Da kannst du gleich die Militanz-Olympiade steigen lassen. Schön mit Siegerehrung und Medaillenspiegel. Es geht doch um das Signal, die Außenwirkung.«

»Aber ich sage doch, dass das ’n geiles Bild ist«, setzte sich Oke zur Wehr.

»Ja, aber du sagst auch, dass dieses Bild jedes Jahr wieder zu sehen ist. Und was hat das bisher gebracht?«

Nadja unterbrach das Geplänkel.

»Du denkst also, dass wir’s bleibenlassen sollten?«

»Das habe ich nicht gesagt. Ich habe einfach nur Angst, dass wir nicht verstanden werden, dass die Leute die Aktion in den völlig falschen Hals bekommen.«

»Aber glaubst du nicht, dass das in Deutschland eine ganz andere Wirkung entfaltet. Hat es in Hamburg jemals etwas Vergleichbares gegeben?«

»In Hamburg vielleicht nicht. Aber denk an diesen Terroranschlag mit dem Sattelschlepper in Berlin. Der hatte auch mit Weihnachten zu tun.«

»Hey, das war doch was völlig anderes. Da ging’s um blanke Zerstörung. Um die totale Negation von Menschlichkeit und Freiheitsliebe.« Nadja war schon wieder dabei, sich in Rage zu reden.

»Blasse, mach dir, was das angeht, mal keine Sorgen«, sekundierte ich. »Wir werden ein Bekennerschreiben der Extraklasse verfassen, ein Schreiben, das auch noch dem Dümmsten verständlich macht, was wir wollen. Und das geht dann nicht nur an eine Zeitung.«

Die Blasse wand sich noch eine Weile. Aber uns allen (eingeschlossen ihr selbst) war klar, dass sie sich auf verlorenem Posten befand. Drei gegen einen, und ihre wenigen Trümpfe stachen nicht wirklich. Nach noch nicht mal zehn Minuten hatten wir sie so weit.

»Gut, wir machen’s. Aber nur, wenn zu hundert Prozent auszuschließen ist, dass irgendwer zu Schaden kommt. Und wir geben uns mit der Erklärung genauso viel Mühe wie mit der Sache selbst.«

Keine Frage, dass wir anderen alle emsig unsere Zustimmung bekundeten, was nicht schwerfiel, denn genau das, was die Blasse wollte, war ja auch unser Ziel.

Als wir uns gleich darauf in die Details der Planung vertieften, war denn auch der letzte Zweifel ausgeräumt: Der verdammte Weihnachtsbaum würde in Flammen aufgehen. Er würde es in die Tagesschau schaffen. Auf die Titelblätter der großen Zeitungen und auf die Startseiten der einschlägigen Online-Portale. Und natürlich in die Talkrunden, wo dann unter der Regie der Maischbergers und Plasbergs all die professionellen Labertaschen und Wichtigtuer ihr Entsetzen und ihre Fassungslosigkeit bekunden konnten und damit nicht weniger offenlegen würden als ihr völliges Versagen vor den Werten der Menschlichkeit (wie sie selbst es genannt hätten).

Am liebsten hätte ich Slimes D.O.R.F. laufen lassen, vor allem die stimulierenden Zeilen Hamburg, du kotzt mich an! Dorf, Dorf, du kotzt mich an! Aber Slime hatten mich mit einigen anderen Verlautbarungen nicht wenig enttäuscht. Außerdem hörten wir nie Musik, wenn wir über wichtige Dinge sprachen. Und das, was wir nun zu bereden hatten, war wohl das Wichtigste in unserer gesamten gemeinsamen Geschichte.

»Was die Kommunikation angeht, beschränken wir uns auf persönliche Begegnungen«, sagte Oke. »Wir besprechen alles bei unseren Treffen. Womit klar ist, dass wir uns von nun an häufiger treffen müssen als bisher.«

»Ja, aber was machen wir, wenn es irgendein Problem gibt?«, wollte die Blasse wissen.

Oke setzte das Feuerzeug an den Kronkorken der nächsten Flasche.

»Es darf einfach keine Probleme geben. Wir bequatschen alles Wichtige, wenn wir uns sehen, und planen dann das nächste Meeting. Zeitnah, wie wir Businesstypen sagen.« Er lachte. Dann fügte er hinzu: »Ihr wisst, wie sie die militante gruppe gefickt haben?«

Natürlich wussten wir das. Die mg hatte ein gemeinsames E-Mail-Konto besessen und dort über die Entwurfsfunktion miteinander kommuniziert. So weit, so schlau. Mitgelesen hatten die staatlichen Organe trotzdem. Was das anging, musste uns niemand etwas erzählen. Die Sicherheitsbehörden waren weit weniger verpeilt als ihr Ruf. In Hamburg hatten sie beispielsweise irgendwann damit begonnen, die Betreiber von Internetcafés unter Druck zu setzen. Nach dem Motto Schau dir mal deine Kundschaft genauer an, schau ihr mal häufiger über die Schulter und gib uns dann Bescheid, wenn du langfristig keinen Stress willst. Und tatsächlich hatten sie so eine Aktivistin erwischt und monatelang belästigt. Ihr »Verbrechen«: Sie hatte das Foto eines brennenden Bundeswehrfahrzeugs in die Welt hinausgeschickt.

»Aber für die Aktion selbst brauchen wir schon noch irgendwas. Wir können uns ja schlecht über Megaphone anschreien«, warf Nadja ein.

»Tja, das stimmt«, sagte Oke. »Entweder Funkgeräte oder Prepaidhandys, jungfräuliche natürlich. Das entscheiden wir noch.«

Beim Wort jungfräulich verdrehte Nadja kurz die Augen, verkniff sich aber jede Bemerkung.

»Gehen wir es doch mal von A bis Z durch. Was brauchen wir alles?«, fragte die Blasse. Und fing gleich selbst an aufzuzählen: »Ein oder zwei Boote. Einen Wagen für den Transport. Brennflüssigkeit. Und die Funkgeräte beziehungsweise Handys. Was vergessen?«

»Ich denke, nicht«, entgegnete Oke, »abgesehen natürlich von den Nummernschildern für die Karre.«

»Dann lasst uns über den zeitlichen Ablauf sprechen. Netterweise haben wir ja noch drei bis dreieinhalb Monate«, ließ sich Nadja vernehmen.

»Okay«, sagte Oke, der in dieser Hinsicht mittlerweile unwidersprochen das Ruder innehatte. »Zuerst besorgen wir die Boote. Ich würde vorschlagen, Kajaks oder Kanadier. Die sind am leichtesten zu haben. Liegen ja zur Genüge an den Kanälen. Dann wird trainiert. Währenddessen denken wir darüber nach, womit wir das Bäumchen zum Glühen bringen. Und besorgen auch das. Am besten häppchenweise. Und ganz zum Schluss den Wagen. Irgendwelche Einwände?«

»Ja, diesen«, merkte Nadja an, »Wir brauchen den Wagen früher. Oder willst du die Kanus mit dem Fahrradanhänger klauen?«

»Auch wieder wahr.«

Fehlte noch eins. Und obwohl ich mich vor der Antwort fürchtete, war ich es, der die Frage aufwarf: »Wir müssen noch über die Rollenverteilung sprechen.«

»Ich denke, die ist klar, oder?«, entgegnete Oke. »Nadja und du, ihr geht in die Boote. Die Blasse und ich sichern ab. Einer am Ufer, einer im Auto.«

Ich ließ mir Zeit, zog noch einmal an der Kippe, die ich mir gerade angesteckt hatte, dann sagte ich: »Okay, genauso machen wir’s.«

»Perfekt«, sagte Nadja und schenkte mir die Sorte Lächeln, an die du dich drei Wochen später noch erinnerst.