23,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

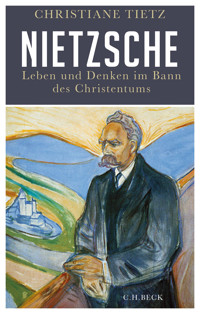

Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!» Nietzsches wohl berühmtester Ausspruch verführt dazu, ihn als radikalen Atheisten zu verstehen. Christiane Tietz zeigt dem gegenüber, wie sehr der Pfarrerssohn, der zunächst selbst Pfarrer werden wollte, der Theologie verhaftet blieb. Jesus schätzte er als «freien Geist». Nietzsches «ewige Wiederkehr des Gleichen» ist eine Umformung des Gedankens, dass der Welt ein göttlicher Plan zugrunde liegt. Die Sprache im «Zarathustra» ist biblisch. Es ist höchste Zeit, den philosophischen Prediger im Kontext der Theologie neu zu entdecken.

Nietzsche wetterte gegen christliche Sünden- und Moralvorstellungen. Andererseits übertrumpfte er die Nächstenliebe durch «Fernsten-Liebe», dachte intensiv über Jesus nach und unterschrieb seine letzten Zettel mit «Der Gekreuzigte». Christiane Tietz beschreibt anschaulich, wie Nietzsche in einem evangelischen Pfarrhaus, durch eine pietistische Mutter, im Internat Schulpforta und schließlich beim kurzen Theologiestudium in vielfältiger Weise protestantisch geprägt wurde, bevor er ein Studium der Altphilologie aufnahm, Schopenhauer und Wagner bewunderte und die Theologie philosophisch umformte. Sie geht den theologischen Strömungen der Zeit nach und zeigt, wie sich sein Denken und seine Sprache im Bann des Christentums entwickelten. Eine faszinierende Spurensuche nach Nietzsches unbekanntem, aber höchst lebendigem Gott.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Titel

Christiane Tietz

Nietzsche

Leben und Denken im Bann des Christentums

C.H.BECK

Übersicht

Cover

Inhalt

Textbeginn

Inhalt

Titel

Inhalt

Vorwort

1. «Sein Bild steht noch lebendig vor meiner Seele» – Kindheit als Sohn eines evangelischen Pfarrers

Die weltverneinende Christus-Frömmigkeit des Vaters

Fügsam gegenüber Gott: Die Mutter

Der frühe Tod des Vaters als Anfrage an Gott

Mutter und Sohn allein

Rationalistisch und erweckt: Großmutter und Tante

Schüler in Naumburg

Kindliches Nachdenken über Gott

2. «Lieb’ Sünderheilandsbilde!» – Schüler an der Eliteschule Schulpforta

Ein monastisch strukturierter Alltag

«Grundveste alles Wissens»: Der Religionsunterricht

«Dein Name nicht geheiligt werde!» Der Dichter Ernst Ortlepp

«Daß ich mich mopsmäßig auf Weihnachten freue»

Zweifel am Christentum

Heilig oder dämonisch: Die Kirchenmusik

3. «In der Unsicherheit des selbständigen Gehens» – Abschied vom Studium der Theologie

Vorlesungen in der Theologie

Schriftführer im Gustav-Adolf-Verein

Familiärer Streit wegen David Friedrich Strauß

Mit Friedrich Ritschl nach Leipzig

Die Entdeckung Arthur Schopenhauers

4. «Apollo konnte nicht ohne Dionysus leben!» – Die neuen Götter der Ästhetik

Als junger Professor in Basel

Die fromme Basler Bevölkerung

Bewunderung für Richard Wagner

Abschied vom Christentum und von der absoluten Wahrheit

5. «‹Entführung aus dem Serail› des Glaubens» – Wissenschaft statt Kunst

Wagners heimtückische Christlichkeit

Abschied von der Kunstreligion

Das «neue Evangelium» der Notwendigkeit

«Eine Art Kloster für freiere Geister»: Die Aufgabe der Professur

6. «Das beste deutsche Buch … Luther’s Bibel» – Nietzsches biblisch geprägte Sprache

Das neue Leben als Wanderer

Freundschaft mit Lou Salomé

Ein Altphilologe liest die Bibel

Martin Luther: Wertschätzung und Distanz

Zarathustras biblische Sprache

7. «Eure Nächstenliebe ist eure schlechte Liebe zu euch selber» – Wider die Mitleidsmoral des Christentums

Die Widersprüchlichkeit der Nächstenliebe

Die Schamlosigkeit des Mitleids

Nietzsches persönlicher Kampf gegen das Mitleid

Der Sinn des eigenen Leidens

8. «Der Priester lebt von den Sünden» – Schuldgefühl, Gewissen und Vorsehung

Die krankmachenden Priester

Göttliche Vorsehung und schlechtes Gewissen

Die Notwendigkeit aller Handlungen

9. «Mit einiger Toleranz im Ausdruck ein freier Geist» – Jesus von Nazareth

Jesu hochsensible Persönlichkeit

Jesu kindliches Evangelium

Was die ersten Christen aus Jesus machten

10. «Wir haben ihn getödtet» – Die frohe Botschaft vom Tode Gottes

Die Rede vom Tode Gottes

Den Grund des Glaubens, Gott selbst, vernichten

Erleichterung über den Tod Gottes

11. «Müssen wir nicht selber zu Göttern werden?» – Der Übermensch

Die Wiederkehr des Gleichen

Liebe zum Schicksal statt Liebe zu Gott

Rechtfertigung der Welt und des Menschen

Der Übermensch als der Schaffende

12. «Dionysos gegen den Gekreuzigten» – Nietzsches Zusammenbruch

Schwermütig und produktiv

Ein letztes Mal fast glücklich

Hoffnung auf Dionysos

Umnachtet

Epilog

Anhang

Anmerkungen

1. Kindheit als Sohn eines evangelischen Pfarrers

2. Schüler an der Eliteschule Schulpforta

3. Abschied vom Studium der Theologie

4. Die neuen Götter der Ästhetik

5. Wissenschaft statt Kunst

6. Nietzsches biblisch geprägte Sprache

7. Wider die Mitleidsmoral des Christentums

8. Schuldgefühl, Gewissen und Vorsehung

9. Jesus von Nazareth

10. Die frohe Botschaft vom Tode Gottes

11. Der Übermensch

12. Nietzsches Zusammenbruch

Epilog

Literatur

1. Texte Nietzsches

2. Texte anderer Autoren

Bildnachweis

Personenregister

Zum Buch

Vita

Impressum

Vorwort

Friedrich Nietzsche war Kind und Enkelsohn evangelischer Pfarrer. Er wuchs in christlicher Frömmigkeit auf. Als Junge erlebte er das Siechtum und den frühen Tod des Vaters und seines kleinen Bruders. Nietzsche deutete diese Schicksalsschläge zunächst im Rahmen erlernter frommer Erklärungen. Nach dem Abitur begann er ein Theologiestudium, wechselte aber schon bald an die philosophische Fakultät. Philologisch geschult wandte er sich gegen das ihm vertraute Christentum und wurde einer seiner schärfsten Kritiker. Die Ethik der Nächstenliebe, das Eintrichtern von Schuldgefühlen und weltverneinende Tendenzen des Christentums stießen ihn ab.

Doch genau besehen ließ Nietzsche das Christentum nicht hinter sich. Seine Sprache bleibt über weite Stücke biblisch geprägt. Jesus hielt er für eine bedeutsame Persönlichkeit. Noch in seinen letzten Texten, den sogenannten «Wahnsinnszetteln», begegnen christliche Motive. Dieses Buch geht der Frage nach, wie Nietzsche von Religion und Theologie geprägt wurde und was diese Prägung für sein Werk bedeutet. Es hat nicht das Ziel, den erwachsenen Nietzsche als religiösen Menschen zu vereinnahmen oder gar zu entlarven. Meine These ist, dass Nietzsche das Christentum als Thema nicht loswurde. In eigenen philosophischen Konzepten arbeitete er sich weiter am Christentum ab. Das, was er selbst als Lösungen für Lebensprobleme anbot, blieb im Bann der Denkfiguren, die er im Christentum kennengelernt hatte.

Mein Buch entstand während meiner Jahre in Sils Maria, nur wenige Meter entfernt von Nietzsches Sommerdomizil. Für ihre Hilfe bei der Erstellung des Buches danke ich sehr herzlich meinen Zürcher Mitarbeitenden Michael N. Goldberg, Benjamin Hermann, Dr. Michael Pfenninger, Susanne Schenker, Hanna Siebert und Manuela Steinemann. Dem Verlag C.H.Beck und insbesondere seinem Lektor Dr. Ulrich Nolte bin ich für die bewährte Zusammenarbeit verbunden.

Sils Maria, im Januar 2025

Christiane Tietz

1.

«Sein Bild steht noch lebendig vor meiner Seele»[1]

Kindheit als Sohn eines evangelischen Pfarrers

Überglücklich ließ Pfarrer Carl Ludwig Nietzsche seine «Verwandten und Freunde […] in der Nähe und Ferne» wissen, dass seine Gemahlin Franziska am 15. Oktober 1844 «von einem gesunden Knaben durch Gottes Gnade glücklich entbunden» wurde.[2] Er gab ihm den Namen Friedrich Wilhelm. Denn sein erster Sohn hatte am neunundvierzigsten Geburtstag des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. das Licht der Welt erblickt, desjenigen Herrschers, dem er seine Pfarrstelle im preußisch-sächsischen Röcken zu verdanken hatte.[3]

Carl Ludwig Nietzsche taufte seinen Sohn am 24. Oktober, dem Tag seiner eigenen Taufe.[4] Seine Ehefrau nahm nicht daran teil, denn sie lag noch im Wochenbett. Aber wegen der Gemeinde und der auswärtigen Paten (fünf des Vaters, einer der Mutter) schien ihm Warten «nicht räthlich».[5] Als Taufspruch wählte er einen Vers aus dem Lukasevangelium: «Was, meinest du, will aus dem Kindlein werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm.»[6] Dies war die Reaktion der Menschen auf die Geburt Johannes’ des Täufers, der kein Geringerer als der Wegbereiter Jesu werden sollte.

Beim Taufsakrament konnte der frischgebackene Vater «vor Rührung kaum sprechen».[7] In seiner Taufpredigt führte er der Gemeinde vor Augen, dass aus einem Kind «Gutes und Böses, Erfreuliches und Betrübendes» werden kann. Denn das vor dem Kind liegende Leben birgt «viel Bürden und Beschwerden, viel Leiden und Gefahren, viel Versuchungen und Versündigungen in seinem dunkeln Schooße». Nur die Taufe gibt den Trost, dass Gott «das Rechte aus ihm [wird] werden lassen».[8] Carl Ludwig Nietzsche empfand das Leben als schwer und voller Versuchungen – und sah im Glauben den einzigen Halt.

Die weltverneinende Christus-Frömmigkeit des Vaters

Carl Ludwig Nietzsche[9] (1813–1849) stammte aus einem evangelischen Pfarrhaus. Sein Vater Friedrich August Ludwig Nietzsche (1756–1826), Oberpfarrer und Superintendent in Eilenburg[10], war ein Freund des Rationalismus und der historisch-kritischen Sicht auf die Bibel, die nach verschiedenen Textschichten, literarischen Abhängigkeiten und historischen Kontexten fragt.[11] Nur so könne man als vernünftiger Mensch heute mit den biblischen Texten umgehen.[12] Denn «eine wachsame, unermüdete, und mit allen Hülfsmitteln versehene Kritik [… wird] noch manches in jenen Schriften als unächt und unterschoben hinwegzustreichen, oder als falsch und verstümmelt zu ergänzen und zu berichtigen finden».[13] Friedrich August Ludwig Nietzsche wurde 1817 aufgrund seiner vielen theologischen Schriften zum Doktor der Theologie promoviert.[14]

Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete der Superintendent 1809 erneut. Erdmuthe Krause (1778–1856), ebenfalls aus einem Pfarrhaus stammend und jung verwitwet, übernahm bereitwillig die Aufgaben der Gattin eines so hoch angesehenen Geistlichen.[15] Sie sorgte für seine Kinder aus erster Ehe und schenkte den gemeinsamen Kindern Rosalie 1811, Carl Ludwig 1813 und Auguste 1815 das Leben.[16]

Seit dem Wiener Kongress von 1815 gehörte die nordöstlich von Leipzig gelegene Stadt Eilenburg zum Königreich Preußen. Entsprechend wuchs Carl Ludwig Nietzsche im Geiste preußischer Restaurationsideale auf, die auf eine Re-Christianisierung des Gemeinwesens zielten.[17] Friedrich August Ludwig Nietzsche unterstützte dies tatkräftig und predigte der Gemeinde die «Gesinnungen und Tugenden der Redlichkeit, der Berufstreue, der Menschenliebe, der Demuth, der Keuschheit und Mäßigkeit».[18] Die Mutter teilte diese christlich-aufklärerische Sicht auf das Christentum.[19]

Was bedeutete es damals für Kinder wie Carl Ludwig – und damit auch später Friedrich – Nietzsche, in einem evangelischen Pfarrhaus aufzuwachsen? Sie standen, wie die Eltern, immer in der Öffentlichkeit, lebten geradezu im «Glashaus».[20] Um ihres Vorbildcharakters willen wurden sie zu Bescheidenheit und Gehorsam gegenüber den Eltern erzogen.[21] Häufig las die Mutter mit den Kindern im Kommunionbuch für gebildete Christen, das sinnlichkeitsfeindlich mahnte: «Nicht für das Vergängliche, nicht für den kurzen Reitz der Sinne bin ich geschaffen!»[22] Dunkle Gedanken und Gefühle galt es zu bekämpfen. Dass Gott «mit den geheimsten Gesinnungen unseres Herzens bekannt ist», dieser Grundsatz aus einer Predigt seines Vaters prägte schon den kleinen Carl Ludwig.[23] Er verstand ihn aber nicht als bedrohlich, sondern, wie seine spätere Frömmigkeit belegt, als wohltuend. Ihm waren Fleiß, Ordnung und Gewissenhaftigkeit selbstverständlich. Der regelmäßige Kirchgang, das tägliche Beten sowie die Bereitschaft, Fehltritte zu bekennen, charakterisierten seine kindliche Religiosität.[24]

Nach langer Krankheit starb Friedrich August Ludwig Nietzsche im März 1826.[25] Am Tag der Beerdigung gab der zwölfjährige Carl Ludwig seinen Gedanken und Gefühlen in schlichtem Gottvertrauen Ausdruck: «Wenngleich mich Unglück drücket / Und Angst und Noth mich bücket, / So trau ich doch auf Gott! / Er der den Vogel speiset, / Den Rab’n Futter weiset, / (Der giebt uns Trost und ist mein Hort!) […] Er wird uns wohl erhalten, / Wenn wir uns fromm verhalten, / Drum traut dem Herrn im Unglück noch».[26] Sein eigener Sohn sollte Jahre später als Knabe ganz ähnlich dichten.

Carl Ludwig verschrieb sich fortan den Erwartungen der gestrengen Mutter. Durch sie gedrängt, entschloss er sich schon bald, in die beruflichen Fußstapfen des Vaters zu treten. Seine Mitschüler verspotteten ihn als «den Pfaffen», da er sich nur für kirchlich-theologische Themen begeistern konnte.[27]

Das Theologiestudium absolvierte Carl Ludwig Nietzsche ab 1833 in Halle an der Saale. Oft kränkelnd und mit schiefem Körperbau, litt er an seiner schlechten gesundheitlichen Konstitution.[28] Seine Mutter ließ den Studenten nicht aus den Augen: «nimm Dich in Acht, daß Du Dich nicht verliebst und Dich nicht erkältest».[29]

Von der Hallenser Fakultät galt damals der Spruch: «Halam tendis? – aut piestista aut atheista mox reversurus: Du gehst nach Halle? – Du wirst bald entweder als Pietist oder als Atheist zurückkehren.»[30] Seit ihrer Gründung 1694 stritten an der Fakultät Pietisten und Rationalisten.[31] Der Rationalismus vertrat die Überzeugung, dass man Gotteserkenntnis nicht durch Offenbarung, sondern ausschließlich mit der Vernunft erreicht und dass nur noch «vernünftige» religiöse Vorstellungen Geltung beanspruchen können. Der Zweck des Christentums liege darin, die menschliche Moralität voranzubringen.[32] Dem stand in Halle der Pietismus in der Tradition August Hermann Franckes (1663–1727), des Gründers der Franckeschen Stiftungen, gegenüber.[33] Durch politischen Willen war 1826 zur Pflege des Pietismus der Erweckungstheologe und Supranaturalist Friedrich August Gottreu Tholuck (1799–1877) in Halle installiert worden.[34] Dieser wies in seinen Texten die aufklärerische Vernunft in ihre Schranken, damit sie nicht die göttliche Offenbarung relativiere, die sich supranatural, also natürliche Vorgänge übersteigend, ereigne.[35] Im Zentrum seiner Theologie stand die – durch seine eigene Lebensgeschichte ausgeschmückte – Erfahrung, dass jeder Mensch Sünder ist und der Wiedergeburt durch Jesus bedarf. So befreit, solle man ein durch Frömmigkeit, Diakonie und Mission geheiligtes Leben führen.[36] Ein Jahr nach Tholuck war Benjamin Adolph Marks (1775–1847) an die Fakultät gekommen und als Universitätsprediger eingesetzt worden. Auch er stand dem Rationalismus kritisch gegenüber. Als dritte Kraft blühte in Halle die lutherische Orthodoxie.[37]

Als Carl Ludwig Nietzsche sein Studium begann, lag der Skandal um die Rationalisten Wilhelm Gesenius (1786–1842) und Julius Wegscheider (1771–1849) erst drei Jahre zurück.[38] Der wichtigste hebräische Sprachforscher der damaligen Zeit und der bedeutendste Dogmatiker des theologischen Rationalismus waren 1830 öffentlich als Glaubensleugner denunziert worden, weil sie den Studierenden einen «Ekel an der heiligen Schrift» beibrächten.[39] Das Ganze hatte wegen seiner politischen Relevanz publizistisch weite Kreise gezogen, denn die Rationalisten unterstützten demokratische Bestrebungen, die Orthodoxen und die Erweckten dagegen die preußische konservative Politik.[40]

Wegscheider war für Carl Ludwig Nietzsche zur Mitte seines Studiums der wichtigste Lehrer, «mein Herr und mein Gott».[41] Dann aber zog ihn Marks mit seiner zur Umkehr auffordernden Predigtlehre in den Bann.[42] Später, im Pfarramt, bezog er sich gern auf Predigten Tholucks.[43] Der Theologie als «Herzens- und Lebenssache» galt fortan sein Interesse.[44] In einem Lebenslauf beschrieb er seine Wende: «Während ich anfänglich den Spuren der sogenannten Rationalisten folgte, bin ich dann durch ein fast zweijähriges, eifriges Studium der frommen Schriften und Predigten des berühmten berliner Kanzelredners Couard zu der Überzeugung gelangt, dass ich dem ganzen Evangelium uneingeschränkten Glauben zollte und in das Lager der Orthodoxen und Supranaturalisten (man verzeihe die Ausdrücke!) überging.»[45] Wie bei Tholuck drehten sich auch Christian L. Couards (1793–1865) Predigten um die Erfahrung des eigenen Sünderseins und der geistlichen Wiedergeburt.[46]

Schon als Student begann Carl Ludwig Nietzsche selbst zu predigen und gewann 1836 gar einen Predigtwettbewerb seiner Fakultät.[47] In seiner Siegespredigt beklagte er das «Streben und Trachten […] jetzt […] nach irdischem Gute, nach irdischer Ehre, nach irdischen Genüssen, […] nach irdischem Glück». Lebt man hingegen in «Lebensgemeinschaft mit Christo», dann wird man «erlöset von der Sünde Elend, erlöset von der Erde Noth, erlöset von dieses Leibes Banden» und wird «ins Land […] der Seligkeit» geführt. Christus führt nach Carl Ludwig Nietzsche, so könnte man mit einer späteren Formel seines Sohnes sagen, zu einer Umwertung der Werte: «Gewiß, ohne Christus ist der Reichste arm, der Höchste niedrig, der Glücklichste elend! Mit Christus ist der Ärmste reich, der Niedrigste hoch, der Unglücklichste selig!»[48] Die irdischen Güter sind nichts wert, denn sie sind unbeständig und vergänglich. Nur die Gemeinschaft mit Christus ist verlässlich. In der Todesstunde stärkt nur sie.[49] Seine Zuhörer forderte Carl Ludwig Nietzsche auf: «Erwählet auch ihr das gute Theil, indem ihr glaubet an den Herrn Jesum Christum als das gute Theil, das erwählet werden muß – nur durch diesen Glauben könnt ihr das Eine, was noth ist, die höhere Lebensgemeinschaft mit Christo erlangen!»[50] Wählen, das wird in der Philosophie seines Sohnes ein wichtiges Motiv werden, freilich grundlegend transformiert: Nicht Christus oder das Gute, sondern das Leben soll gewählt werden.[51] Der Haltung des Glaubens wird er jedoch nichts mehr abgewinnen können.

Eine Zeit lang arbeitete Carl Ludwig Nietzsche als Hauslehrer, unter anderem bei dem von erwecklicher Frömmigkeit begeisterten Herzog Joseph von Sachsen-Altenburg.[52] Doch sein Ziel blieb ein eigenes Pfarramt. Im Sommer 1841 hatte er endlich Glück. Nach einer kurzen Audienz beim preußischen König Friedrich Wilhelm IV., der in der Frömmigkeit des Besuchers viel von seiner eigenen entdeckte,[53] wurde ihm vom preußischen Hof das Pfarramt in Röcken übertragen.[54]

Am 9. Januar 1842 hielt Carl Ludwig Nietzsche seine Antrittspredigt.[55] Er verschwieg darin nicht «eine namenlose Bangigkeit», die ihn angesichts seines neuen Amtes erfasse, stellte ihr aber «die Amtsfreudigkeit eines evangelischen Predigers und Seelsorgers» gegenüber, die sich «zunächst darauf [gründet], dass er weiss, der Herr ist es, der ihn sendet!» Außerdem lehre Gott den Prediger, was dieser predigen solle: «nicht ich bin es, der Euch fortan predigen wird, sondern der Gott ist es, der durch mich predigen lässt sein heiliges Evangelium!»[56]

Das Pfarrhaus in Röcken. Foto von 1925

In den ersten Jahren seiner Tätigkeit in Röcken machte Carl Ludwig Nietzsche Bekanntschaft mit der Bewegung der «Lichtfreunde».[57] 1841 in Gnadau von sechzehn Geistlichen gegründet, schlossen sich ihr schnell zahlreiche Laien an, so dass ihr 1859 an die hundertfünfzigtausend Mitglieder angehörten.[58] Mit aufklärerischem Rationalismus wandten sie sich gegen die Bibel als alleinige Orientierungsgröße. Jesus war in ihren Augen Menschheitslehrer, nicht Sohn Gottes. Gegen die Vorstellung von einem durch Sünde und Gnade bestimmten Christenleben setzten sie die moralische Freiheit und sittliche Fähigkeit des Einzelnen.

Carl Ludwig Nietzsche lehnte diese Ansichten ab und gehörte zu den ersten Mitgliedern des 1842 symbolträchtig ebenfalls in Gnadau gegründeten «Central-Vereins evangelischer Theologen der Provinz Sachsen», der sich vorgenommen hatte, den Einfluss der Lichtfreunde zurückzudrängen.[59] Denn für ihn waren «deren Herumfliegen und Herumtreiben» «Unheil und Störung».[60]

Dennoch ließen Carl Ludwig die rationalistischen Anliegen nicht los. Seinem Freund Emil Julius Schenk (1811–1895) bekannte er einmal: «auf der Kanzel gehöre ich mit voller Wahrheit zu den strengsten, symbolgläubigen [d.h. den kirchlichen Bekenntnissen anhängenden] wirklich lutherischen Theologen!» Aber «fern von der Kanzel» vermag «ich […] nicht gegen Alles die Augen zu verschließen, was auf der entgegengesetzten Seite doch auch Gutes und Wahres ist, […] hier prüfe und sichte ich noch». Sein Ziel dabei sei freilich, von der einen Wahrheit nur umso überzeugter zu sein.[61] Er nahm an verschiedensten Missionsfesten teil und wusste gleichzeitig: «es giebt eine pietistische Ausdrucksweise, die mir unangenehm ist, selbst wenn ich in der Sache ganz übereinstimme».[62]

Seinen Sohn Friedrich erzog Carl Ludwig Nietzsche mit einer gewissen Strenge – «die Ruthe [war] nicht fern». Aber er war auch einfühlsam, besonders dann, wenn er sich ans Klavier setzte, um den «wilden Knaben» mit Klängen zu besänftigen.[63] Seinem Freund Schenk schrieb er dankbar, dass «Fritzchen […] an Leib und Seele Artigkeit und Unartigkeit zunahm und doch trotz Husten und Unart unsre täglich wachsende, unaussprechliche Freude ist».[64] Sein Erziehungsziel war, dass sein Sohn in den christlichen Glauben hineinwuchs. So war er froh, schon von dem zweijährigen Knaben berichten zu können: «allein jetzt hilft ein Anderer mächtiger miterziehen, denn das ist der liebe heilige Christ[us], welcher auch bei dem kleinen Fritz schon Kopf und Herz ganz eingenommen hat, daß er von nichts Anderem sprechen und hören will als vom ‹heile Kist!›»[65]

Im Sommer 1858 hielt der knapp vierzehnjährige Friedrich Nietzsche seine ersten biographischen Erinnerungen «Aus meinem Leben»[66] fest. Darin zeichnete er von seinem Vater «das vollendete Bild eines Landgeistlichen! Mit Geist und Gemüth begabt, mit allen Tugenden eines Christen geschmückt, lebte er ein stilles, einfaches aber glückliches Leben und wurde von allen, die ihn kannten, geachtet und geliebt. Sein feines Benehmen und heiterer Sinn verschönerte manche Gesellschaften, zu denen er geladen war und machten ihn gleich bei seinem Ersten Erscheinen überall beliebt.»[67]

Fügsam gegenüber Gott: Die Mutter

Auf beiden Seiten der Eltern war Nietzsche, wie er einmal schrieb, «der Nachkomme ganzer Geschlechter von christlichen Geistlichen – vergeben Sie mir diese Beschränktheit!»[68] Denn auch seine Mutter Franziska Oehler wurde 1826 als Pfarrerskind geboren, als sechstes von insgesamt elf Kindern in Pobles, unweit von Röcken. Franziska Oehler erinnerte sich an ihre Erziehung so, dass «jedes seiner Pflicht und zwar freudig obliegen» musste.[69] Ihre Schulbildung sei «mangelhaft» gewesen, denn es sei um «praktische und nützliche Arbeit» gegangen.[70] Wie ihrem Mann waren auch ihr seit den Kindertagen regelmäßiger Kirchgang und Gebete ums ganz Alltägliche selbstverständlich.[71] Ihrem dreißigjährigen Sohn schrieb sie einmal: «Meine Gebete begleiten Dich Tag und Nacht, denn Du bist mein erster und mein letzter Gedanke vor dem lieben himmlischen Vater.»[72]

Carl Friedrich Nietzsche lernte Franziska Oehler 1843 bei einem kollegialen Antrittsbesuch kennen. Beide fanden schnell Gefallen aneinander, so dass es nach Zustimmung der Familien am 10. Oktober 1843 zur Hochzeit kam.[73] Keine achtzehn Jahre alt, zog Franziska Nietzsche in das Pfarrhaus in Röcken.[74] Dort fand sie nicht nur ihre Schwiegermutter Erdmuthe vor, die seit dem Amtsantritt ihres Sohnes bei ihm wohnte, sondern auch dessen ledige Schwestern Rosalie (1811–1867) und Auguste (1815–1855).[75] Franziska traf auf ein gut eingespieltes familiäres Arrangement und versuchte sich der Schwiegermutter zu fügen. Ihr Mann schrieb begeistert an seinen Freund Schenk, Franziska sei «in bezaubernder Kindlichkeit meiner guten Mutter ganz unterordnet und ergeben».[76] Auch akzeptierte sie, dass Auguste, obwohl häufig krank, den Haushalt führte. Aber mit Rosalie geriet sie immer wieder aneinander.[77] Denn diese projizierte offenbar alle Lebensunzufriedenheit auf die Schwägerin und brachte unverblümt zum Ausdruck, wie sehr sie auf die junge, in ihren Augen ungebildete Frau des Bruders herabschaute.[78] Glück kehrte in das Haus durch die Geburten Friedrichs 1844, Elisabeths 1846 und Josephs 1848 ein.

Für Spannungen zwischen den Eheleuten sorgte, dass sich Carl Ludwig Nietzsche für seine Schwiegereltern wegen deren weltoffener, unkomplizierter Art und des temperamentvollen Charakters seiner Schwiegermutter kaum erwärmen konnte.[79] Einem Freund offenbarte er: «Es ist so eine verschiedene Lebens- und Glaubensrichtung zwischen mir und ihnen, dass ich bei Gelegenheit […] einen förmlichen Bruch mit dem Pobleser Pfarrhaus fürchte, wenn ich nicht um Fränzchen willen gern Alles trage und dulde, auch gegen mein Frauchen von diesem Widerwillen und Ekel vor den Ihren nur so wenig wie möglich merken lasse, um ihr nicht weh zu tun.»[80]

Friedrich Nietzsche besuchte seine Großeltern gern und oft. Auch mit Franziskas Bruder Edmund Richard Oehler (1832–1891), ebenfalls Pfarrer, verstand er sich gut. Der Onkel sprach offen mit dem Neffen über seinen pietistischen Glauben und darüber, was dieser ihm in seiner Depression bedeute.[81] 1862 schrieb der Onkel ihm, der doch «noch eine suchende, ringende und kämpfende Seele» sei: «Ich habe manche Zeit der Schwankung durchgemacht, weil ich mich immer noch nach den Menschen, nach meiner eigenen Vernunft und nach der Welt Weisheit richtete […] Nun aber Jesus der Herr meines Herzens geworden ist, nun ist die Zeit des Schwankens vorüber, nun habe ich einen festen sichern Halt […] Mein lieber Fritz […] ich rathe Dir, mach den Herrn Jesus zu Deinem Herrn, nach dem Du Dich allein richtest.»[82] Ähnlich vertrauensvoll ging Franziska Nietzsche durch ihr Leben. Sie hoffte darauf, eines Tages dasjenige an Gottes Führung zu verstehen, was ihr jetzt unverständlich war. Ihrem Bruder Edmund offenbarte sie: «Ich muss gestehen, dass ich oft nicht Gottes Wege verstanden habe, aber man muss sich in Demut unter Gottes gewaltige Hand fügen, bis wir dermaleinst im Licht erkennen werden, was hier auf Erden dunkel war.»[83]

Der frühe Tod des Vaters als Anfrage an Gott

Schon seit langem kränkelnd, wurde Carl Ludwig Nietzsche seit September 1848 von häufigem Erbrechen und schwerstem Kopfschmerz gequält.[84] Franziska Nietzsche legte einer Freundin offen, dass der Arzt ein «Gehirnleiden» diagnostiziert hatte, versuchte sich aber zu trösten: «wir vertrauen nächst dem lieben Gott dem geschickten Artzt welcher uns zu seiner Wiederherstellung und frommen Äußerung, wenn es Gottes Wille ist, die beste Hoffnung machte».[85] Ein Hirnspezialist diagnostiziert schließlich «Gehirnerweichung».[86]

In der Situation der schweren, medizinisch aussichtslosen Krankheit ihres Mannes betete Franziska Nietzsche viele Male für ein Wunder. Im März 1849 schrieb sie an Emma Schenk: «Ach wir durchleben jetzt auch in Hinsicht unseres Häuslichen eine wahre Passionszeit […,] denn das Liebste auf der Welt menschlichen Ansichten nach hoffnungslos zu wissen, ist ein Gedanke welcher Mark und Pein durchdringet und wo man das Bedürfniß einen lieben himmlischen Vater noch zu haben, dessen allein helfende Hand alles noch zum Besten wenden kann, erst recht schätzen und kennen lernt.»[87]

Bald schon konnte Carl Ludwig Nietzsche nichts mehr sehen. Seine Frau hoffte immer noch auf Besserung: «Nun bei Gott ist nichts unmöglich und deßhalb empfehlen wir unsern guten Leidenden immer wieder seinem Schutz und seiner gnädigen Hilfe.»[88] Doch nach elendesten Wochen auf dem Sterbebett, in denen der Vater vor Schmerzen schrie und die der Vierjährige aus nächster Nähe erlebte, starb Carl Ludwig Nietzsche am 30. Juli 1849.

In seinen ersten Lebenserinnerungen beschrieb der vierzehnjährige Friedrich detailliert die Krankheit des Vaters. Der Todestag sei zwar der «Tag der Erlösung» gewesen. Aber weil er damals auch als kleiner Junge schon eine Idee vom Tod gehabt, also gewusst habe, dass dies eine Trennung für immer bedeutete, «weinte [ich] bitterlich».[89] Von der Beerdigung berichtete er beklemmend: Nie werde sich «der dumpfe Klang» des vollen Glockengeläutes «aus meinem Ohr verliehren, nie werde ich die düster rauschende Melodie des Liedes ‹Jesu meine Zuversicht› vergessen!» Die Worte des Pfarrers am Grab waren nicht tröstend, sondern ebenfalls «dumpf». Dennoch versuchte der Junge sich zu trösten: «Eine gläubige Seele verlohr die Erde, eine schauende empfing der Himmel.» In der Zeit danach war alle Freude verschwunden und tiefe Trauer herrschte in der Familie.[90]

Schwer erträglich ist der Traum, den Friedrich Nietzsche offenbar kurz nach dem Tod des Vaters, Ende Januar 1850, träumte: In der Kirche habe er die Orgel wie bei einem Begräbnis spielen hören. Dann «erhob sich plötzlich ein Grab und mein Vater im Sterbekleid entsteigt demselben. Er eilt in die Kirche und kommt in kurzen mit einem kleinem Kinde im Arm wieder. Der Grabhügel öffnet sich, er steigt hinein und die Decke sinkt wieder auf die Oeffnung. Sogleich schweigt der rauschende Orgelschall und ich erwache.»[91] Am nächsten Tag habe sein Bruder Joseph, keine zwei Jahre alt, Krämpfe bekommen und sei gestorben. Nietzsche versicherte sich und seiner Familie erneut: «Bei diesem doppelten Unglück war Gott im Himmel unser einziger Trost und Schutz.»[92] Aber inwiefern war Gott Trost und Schutz? Was bedeutete Gottes Trost und Schutz, wenn dieser vor solchen Todesfällen nicht schützen kann – oder schützen will?[93]

Sechzehnjährig schilderte Nietzsche noch einmal den Tod seines Vaters, nun ohne bekenntnishafte, auf Gott vertrauende Rahmung. Hier wird noch sichtbarer, welche Erschütterung Krankheit und Tod des Vaters für ihn waren: «wenn ich auch die Größe der bevorstehenden Gefahr nicht völlig begriff, so mußte doch die traurige, angstvolle Stimmung auf mich einen beunruhigenden Eindruck [machen]. Die Leiden meines Vaters, die Thränen meiner Mutter, die sorgenvollen Mienen des Arztes, endlich die unvorsichtigen Äußerungen der Landleute mußten mich ein drohendes Unglück ahnen lassen. Und dieses Unglück brach endlich ein […] Das war jene erste verhängnißvolle Zeit, von der aus sich mein ganzes Leben anders gestaltete.» Nietzsche erwähnt zwar noch das Begräbnis, aber hier nur die «durch Mark und Bein» gehenden «dumpfen Sterbeglocken».[94]

Viele seiner Texte aus Jugendtagen belegen, wie sehr ihn der frühe Tod des Vaters beschäftigte. Im Gedicht «Abschied» vom Dezember 1860 blickte er auf den Verlust des Vaterhauses und die bleibende Trauer zurück: «Heimathlos und verwaist zieh ich als Fremdling umher.» Das väterliche Grab bewahrte das Liebste, was er jemals hatte. «Manches Jahr ist verflossen, die Zeit hat die brennenden Wunden / Langsam geheilt und den Schmerz tief in der Seele versenkt. / Aber die Wehmut ist in dem fühlenden Herzen geblieben, / Nichts auf der Welt vermag davon die Seele befrein, / Doch jetzt brechen von neuem die Narben und bluten in Strömen.»[95]

Mutter und Sohn allein

Franziska Nietzsche begann nach dem Tod ihres Mannes Tagebuch zu schreiben.[96] Darin sprach sie mit dem Verstorbenen oder versicherte sich ihrer Aufgabe, ihre Kinder gottesfürchtig zu erziehen.[97] Sie betete im Tagebuch direkt zu Gott, ganz persönlich, als kümmere er sich um die kleinsten Alltagssorgen: «Gott lasse mich ohne Zahnreißen schlafen und morgen, so Gott will, gehe ich mit Mutterchen zu Herr Archidiakon Obstfelder um 8 Uhr, in die Kirche. Ja Gott sei Lob und Dank für seinen gnädigen Schutz und Beistand in dieser Woche, segne ferner die Arbeit meiner Hände, auch in der nächsten Woche, wo ich noch sehr viel zu thun habe.» Tief war ihr Verlangen, ihren Ehemann und auch ihr drittes Kind nach dem Tod wiederzusehen. Deshalb bat sie: «Ja treuer Gott laß mich täglich besser und frömmer werden, damit ich einmal die Freude der himmlischen Vereinigung mein einziger Trost in vollster Klarheit genießen möge, worauf ich mich sehne.»[98] Als 1855/56 ihre Schwägerin und ihre Schwiegermutter kurz hintereinander starben, erlebte sie dies als «neuen Schlag», den sie aber wieder «von Gottes Hand» entgegennahm, so dass er «das Bittere verliert».[99]

Dem jungen Friedrich war wichtig, die Mutter seines Gehorsams gegenüber Gott zu versichern: «Dank sei Gott, der Dich am Leben, / Theure Mutter noch erhielt, / Fröhlich will ich ihn erheben / Folgsam thun, was er befiehlt.»[100] Die Angst, Gott könnte auch die Mutter bald zu sich holen, spiegelt sich in einem Gedicht zum neuen Jahr, das er mit vermutlich zehn Jahren schrieb. Ihm wurde bewusst, dass er als ein Kind gar nicht für die Mutter sorgen konnte. Seine Aufgabe war es, sie zu lieben, ihr zu gehorchen, Freude zu bereiten und für sie zu beten. «Doch auch dies ist nicht vergebens, / Gott hört gern ein fromm Gebet, / Darum zu dem Herrn des Lebens / Will ich rufen, früh und spät: / ‹Ach erhalt die Mutter mir, / Lohn der Guten Treu schon hier!›» Doch nur zu beten, reichte Nietzsche schon damals nicht: «Und nicht bloß die Hände falten / Will ich, nein auch thätig sein, / Und im Eifer nie erkalten, / Dich, Geliebte, zu erfreun.»[101]

In vielen Jugendgedichten, die er der Mutter schenkte, ließ Nietzsche sich auf ihre Frömmigkeit ein. Zu ihrem Geburtstag 1857 dichtete er ein «Geburtstagslied»: «Laßt uns Gott loben, den Vater der sterblichen Menschen / Denn er berreitet uns heut alljährlich erneuerte Freude / Die nur ein Kind daß liebende Eltern hat findet / […] / Denn es feiert die Mama den uns so erfreuenden Denktag / […] Daß mit Gesundheit die wieder erneuerde Bahn du betratest / Und daß Du wie immer so freudig uns alle mit Liebe umfassest. / Daß wie die Lichtmess’ so hell dir das Leben erscheinet / Herr dieß erbitt ich von Dir; erhöre das innigste Flehen.»[102]

In einer Gedichtsammlung von 1856, die er seiner Mutter zu deren Geburtstag überreichte,[103] begegnet hingegen ein gewisses Hinterfragen der mütterlichen Frömmigkeit.[104] Nietzsche dichtete dort über ein Schiff, das in Seenot gerät und zerbirst. «Zum Glüke» kommt ein Schiff vorbei, das die Schiffbrüchigen rettet. Das Gedicht endet mit dem Dank aller Seeleute an «Gott / Der sie erretete vom Wassertod».[105] Was noch traditionell fromm klingt, markiert jedoch bereits eine Spannung, die Nietzsche zwischen dem Glück und dem Dank an Gott wahrnimmt: «Zum Glüke […] Doch [!] nachher dankten alle Gott.»[106] Darin steckt die Frage, warum man das Glück Gott zuordnen soll, aber nicht auch das Unglück, das vorher passierte.[107] Ist denn so klar, wo Gott seine Finger mit im Spiel hat? Ein weiteres Schifffahrtsgedicht aus der gleichen Zeit bietet eine andere Lösung an: Ein Schiff auf dem hohen Meer beginnt zu brennen. Menschen, die es vom Ufer aus sehen, eilen mit ihren Booten zu Hilfe: «Seht da nahn die Schiffe wieder / Und es kommen da heraus / Alle die gerettet waren / Durch den Edelmuth der Schaaren.»[108] Kein Eingreifen Gottes, kein Dankgebet, nur Menschen, die sich gegenseitig helfen.[109]

Rationalistisch und erweckt: Großmutter und Tante

Welche Rolle die anderen Frauen der Familie bei Nietzsches Erziehung spielten, ist schwer abzuschätzen. Nietzsches Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche beschrieb den Einfluss der Großmutter rückblickend als sehr groß.[110] Doch die Mutter war anderer Meinung: «So kann von eingreifendem erziehenden Einfluß des alten schwachen Großmütterchen, der furchtbar nervösen Rosalie u. der vielbeschäftigen himmlisch guten Auguste keine Rede sein.»[111] Nietzsche selbst urteilte: «Meine Erziehung ist in ihren Haupttheilen mir selbst überlassen worden […] mir fehlte die strenge und überlegene Leitung eines männlichen Intellekts.»[112]

Nietzsches Großmutter Erdmuthe war vor ihrer Heirat durch ihren Bruder Johann Friedrich Krause (1770–1820), Prediger am Naumburger Dom, vom theologischen Rationalismus geprägt worden. Krause arbeitete an der umstrittenen Gesangbuchrevision von 1806 mit, bei der Lieder, die gegen die Vernunft oder zu sinnlich waren, entweder entfernt oder mit einem neuen Text versehen wurden.[113] Damit sollte ein «vernünftiges Christentum» erreicht werden statt «jenes verunstalteten und in die Sinnlichkeit herabgezogenen».[114] Für unvernünftig hielt man zum Beispiel die Vorstellung des Menschen als Sünder, der Erlösung durch Gottes Gnade und der schuldabwaschenden Wirkung des Blutes Christi.[115] Möglicherweise versuchte Erdmuthe Nietzsche, ihren Enkel durch den Rationalismus zu beeinflussen, um ein Gegengewicht zur pietistischen Frömmigkeit seiner Eltern zu sein, die sie nicht überzeugte.[116] Elisabeth Förster-Nietzsche berichtet von ihrer Großmutter, diese habe eines Tages entrüstet ausgerufen: «früher freuten wir uns über unsre und anderer Leute Tugenden, aber jetzt freut man sich nur über seine und anderer Leute Sünden. Je sündhafter, desto besser.»[117]

Für den heranwachsenden Nietzsche waren auch die beiden im Haushalt lebenden unverheirateten Tanten Auguste und Rosalie wichtige Bezugspersonen. Über Augustes Frömmigkeit ist nicht viel bekannt. Die Familie strich stets heraus, wie selbstlos sie sich um den Haushalt kümmerte. Rosalie hatte ein großes Interesse an theologischen und kirchlichen Fragen und hätte wohl gern selbst Theologie studiert, wenn das damals möglich gewesen wäre. Sie gehörte wie ihr Bruder zur Erweckungsbewegung und kritisierte den rationalistischen Zugang zum Christentum.[118] Nach ihrer Lektüre des Buches von Karl Gottlieb Bretschneider Clementine oder die Frommen und Altgläubigen unserer Tage von 1841 schrieb sie an ihren Bruder: «allein wir sind auch nicht entzückt von dem Buch – ja daß er auch einen Mucker» – so lautete die spöttische Bezeichnung für einen Anhänger der «ungesunden und exklusiven Frömmigkeit» der Erweckungsbewegung[119]– «mit beschreibt hat uns empört […] Laß Dirs nicht zu sehr zu Herzen gehn, denn wenn es Gottes Wille ist, daß der alte Lutherglaube siegt, so können tausend Bretschneider nichts ändern!»[120] Rosalie gab ihrem Glauben praktisch Ausdruck, indem sie im Vorstand des örtlichen Ablegers der Gustav-Adolf-Stiftung mitarbeitete, die Protestanten in der Diaspora unterstützte.[121]

Auch Rosalie hoffte, dass ihr Neffe Friedrich Pfarrer werden würde.[122] Zu seinem neunzehnten Geburtstag wünschte sie ihm für das kommende Lebensjahr, sein letztes Schuljahr, Gottes Segen: «ein schweres Jahr hast Du vor Dir […] wie oft wird Dein Wille sich gehorsam beugen müßen in menschliche und göttliche Ordnung […] und die Macht der Sinnlichkeit sollst Du durch die Macht des Geistes und ein frommes Gott ergebenes Herz überwinden! […] Möge das Gefühl Seiner Nähe in Dir lebendig seyn und, wenn Dir Arbeit, Beugen und Überwinden gelingt, mögest Du dann gewiß sagen daß Dein treuer Gott und Herr Dir beigestanden, Dir geholfen hat! Wie oft hat mich dieses Gefühl schon beseligt […], und eben weil ich dies an mir selbst erfahren habe, so wünsche ich es auch Dir von ganzem Herzen denn ich habe Dich ja so lieb!»[123] Nach dem Tod von Rosalie, die er noch auf dem Sterbebett besucht hatte, schrieb Nietzsche an einen Freund, seine Tante sei ihm «nächst meiner Mutter und Schwester die bei weitem intimste und nächste Verwandte» gewesen, so dass mit ihrem Tod ein großes Stück seiner Kindheit von ihm gegangen sei.[124]

In seinen ersten Lebenserinnerungen von 1858 stellte Nietzsche die Weihnachtsfeste seiner Kindheit besonders heraus. «Mit wahrhaft überseliger Freude harrte ich schon lange darauf aber die letzten Tage konnte ich kaum mehr warten.»[125] Wurde die Vorfreude zu groß, schrieb er einen Wunschzettel, wodurch ihm der Moment der Bescherung förmlich vor Augen stand.[126]

Ein Jahr zuvor hatte er seiner Mutter eine «Kleine Weihnachtsgabe» zugedacht, in der er die biblische Heilsgeschichte nacherzählte. Er kontrastierte dabei Dunkel und Licht: die dunkle, schreckliche Nacht der Sünde der Menschen, das erfolglose Auftreten der Propheten und endlich das Kommen Jesu Christi, der «große[n] Sonne», die «sowohl Armen und Reichen, Frommen und Gottloßen» leuchtete und die in der weihnachtlichen Lichterflut symbolisiert werde. Die «rothwangigen Aepfel» am Tannenbaum erinnerten als Symbole der Versuchung «an die Vertreibung aus dem Paradies». Die Andacht der Figuren von Maria, Josef und den Hirten unter dem Tannenbaum ließ ihn ausrufen: «Mögten doch auch wir uns so ganz dem Herrn hingeben!»[127] In seinen Erinnerungen ein Jahr später nahm Nietzsche diese Sätze nochmals auf, traute sich aber zugleich zuzugestehen, dass er auch seinen eigenen Geburtstag, der nur ihn allein betreffe, als seinen persönlichen «Ehrentag sehr lieb» habe.[128]

Schüler in Naumburg

Im April 1850 musste die vaterlose Familie das Pfarrhaus in Röcken verlassen und siedelte auf Veranlassung der Schwiegermutter Erdmuthe in das ebenfalls zur preußischen Provinz Sachsen gehörige Naumburg an der Saale über, weil dort Verwandte von ihr lebten.[129] Friedrich Nietzsche besuchte ab Mai 1850 die dortige Bürgerschule und bereitete sich ab 1853 im Privatunterricht von Pfarramtskandidat Karl Moritz Weber auf das Gymnasium vor. Weber erteilte nach Nietzsches frühen Erinnerungen neben Griechisch und Latein «ausgezeichnete Religionsstunden».[130]

Kurz vor seinem Wechsel ans Gymnasium starb Nietzsches Tante Auguste an Lungenschwindsucht.[131] Den Knaben beschäftigte, dass sie gerade dann starb, als er seine Großeltern mütterlicherseits in Pobles besuchte. Die Großmutter Erdmuthe wiederum starb nur acht Monate später. Auch dies erschütterte Nietzsche: «Der himmlische Vater weiß was ich damals geweint habe.»[132]

Ab 1855 ging Nietzsche auf das Naumburger Domgymnasium.[133] Dort gab es einen «wahrhaft erbärmlichen Religionsunterricht»,[134] in dem biblische Geschichten und der Katechismus auswendig zu lernen waren.[135] Zur sonn- und feiertäglichen Pflicht der Schüler gehörte der Besuch des Domgottesdienstes.[136]

Weil die Mitschüler Nietzsche wegen seines Ernstes verspotteten, zog er sich bald in sich selbst zurück: «Von Kindheit an suchte ich die Einsamkeit u. fand mich da am wohlsten, wo ich mich ungestört mir selbst überlassen konnte.» Dies war der «freie Tempel der Natur». Gerade bei Gewittern fühlte er sich wohl; sie «vermehrten nur meine Ehrfurcht gegen Gott».[137]

Trotz seiner Zurückgezogenheit gewann Nietzsche im Gymnasium zwei Freunde, Wilhelm Pinder (1844–1928) und Gustav Krug (1844–1902). Sie teilten seine Liebe zu Musik, Literatur und Kunst.[138] In seinem jugendlichen Lebenslauf von 1858 sinnierte er darüber: «unser Leben ist von Gott bedeutend verschönert worden, daß er uns Mitgefährten gab, die mit uns dem Ziele zustreben. Und besonders ich muß Gott im Himmel dafür loben, da mir ohne diese in Naumburg vielleicht nie heimisch geworden wäre.»[139] Im Hause Krug verkehrten große Musiker der Zeit wie Felix Mendelssohn Bartholdy oder Clara und Robert Schumann.[140] Es ist anzunehmen, dass Nietzsche auch mit den Vätern der beiden Freunde, gebildeten, gesellschaftlich hochengagierten, der Erweckungsbewegung anhängenden Männern, engen Kontakt hatte.[141] Vielleicht dachte er an sie, als er 1888 in Ecce homo notierte: «Wenn ich dem Christenthum den Krieg mache, so steht dies mir zu, weil ich von dieser Seite aus keine Fatalitäten und Hemmungen erlebt habe, – die ernstesten Christen sind mir immer gewogen gewesen.»[142]

Allerdings finden sich beim späten Nietzsche auch überaus harsche Urteile gegenüber der Frömmigkeit, die er in Naumburg in Familie und Freundeskreis kennengelernt hatte. Im Sommer 1883 schrieb er an seine Mutter: «Ich verliere die Geduld! Die Atmosphäre in welcher Ihr lebt, diese ‹guten Christen› mit ihren einseitigen oft anmaßenden Urtheilen, – das Alles ist meinen eignen Empfindungen, meinen fernsten Zielen so entgegengesetzt wie möglich […] ich weiß es, daß Menschen dieser Art […] meine natürlichen Feinde sein müssen […] Es verdirbt mir die Lust unter solchen Menschen zu sein u. ich habe viel Selbstüberwindung nöthig um nicht gegen diese Naumburger Muckerluft, (wobei verschiedene Onkels und Tanten die nicht dort wohnen mit eingerechnet sind) beständig zu reagiren.»[143]

Kindliches Nachdenken über Gott

Schon als Kind dachte Nietzsche über Gott nach. Mit zwölf Jahren schrieb er seine «erste philosophische Schrift», die sich mit Gott und der «Entstehung des Teufels» beschäftigte. In dem – leider nicht erhaltenen[144] – Text entwickelte er folgenden Gedanken: «Gott denkt sich selbst, dies kann er nur durch Vorstellung seines Gegensatzes.»[145] Nietzsche erläuterte dies rückblickend so: «Als ich 12 Jahre alt war, erdachte ich mir eine wunderliche Drei-Einigkeit: nämlich Gott-Vater, Gott-Sohn und Gott-Teufel. Mein Schluß, war, daß Gott, sich selber denkend, die zweite Person der Gottheit schuf [denn was Gott denkt, wird Wirklichkeit[146]]: daß aber, um sich selber denken zu können, er seinen Gegensatz denken mußte, also schaffen mußte. – Damit fieng ich an, zu philosophiren.»[147] Nietzsche nahm damit die Denkfigur Hegels auf, dass Gott als unendlicher, ewiger Geist sich selbst nur erkennen kann, indem er den Gegensatz seiner selbst denkt.[148] Hegel sah als Gegensatz des unendlichen, ewigen Gottes den endlichen, zeitlichen Menschen an. Nietzsche hingegen spitzte konsequent zu: Gegensatz zum guten Gott ist nicht der – mal gute, mal schlechte – Mensch, sondern der Teufel. Nietzsche suchte damit schon in Kindertagen eine Antwort auf die Frage nach dem Ursprung des Bösen. In der Geschichte der Theologie wurden komplizierte Gedanken bemüht, um Gott trotz seiner Allmacht nicht für das Böse in dieser Welt verantwortlich zu machen. Nietzsche hingegen versuchte solches nicht. Sarkastisch hielt er später zu seinen Überlegungen fest: «ich [gab], wie es billig ist, Gott die Ehre und machte ihn zum Vater des Bösen.»[149] Mit seinem ersten philosophischen Text markierte Nietzsche die grundlegende Ambivalenz Gottes. Seine Familie interpretierte den frühen, elenden Tod des Vaters als von Gott gegeben. Nietzsche führte den Gedanken konsequent weiter: Wenn so etwas Schreckliches von Gott kommt, dann kann Gott nicht nur gut sein. Dann geht auch das Böse direkt auf Gott zurück.