22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

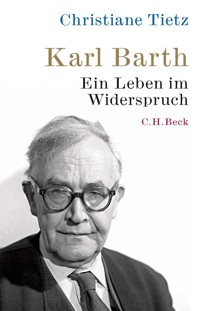

«Ein grauenerregendes Schauspiel für alle nicht Schwindelfreien»: So beschrieb der bedeutendste Theologe des 20. Jahrhunderts seine Theologie. Christiane Tietz erzählt in dieser ersten deutschsprachigen Biographie seit Jahrzehnten Karl Barths faszinierendes Leben im Widerspruch – gegen den theologischen Mainstream, gegen den Nationalsozialismus und privat, unter einem Dach mit Ehefrau und Geliebter, im Widerspruch mit sich selbst. Während sich deutsche Dichter und Denker im Ersten Weltkrieg am Erlebnis von Gemeinschaft und Transzendenz berauschten, trat der Schweizer Theologe Karl Barth (1886 – 1968) allen Versuchen entgegen, in der Kultur oder den eigenen Gefühlen Göttliches zu finden. Gerade das machte ihn frei für höchst irdisches Engagement: Er galt als «roter Pfarrer», war federführend an der «Theologischen Erklärung von Barmen», dem Gründungsdokument der Bekennenden Kirche, beteiligt und protestierte gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Christiane Tietz geht überzeugend den Wechselwirkungen zwischen Barths persönlicher und politischer Biographie und seiner Theologie nach. Zahlreiche neu erschlossene Dokumente beleuchten weniger bekannte Seiten Barths, etwa seine langjährige «Notgemeinschaft zu dritt», die er mit seiner Frau und seiner Mitarbeiterin Charlotte von Kirschbaum führte. Das anschaulich geschriebene Buch lässt einen der eigensinnigsten Denker des letzten Jahrhunderts neu entdecken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Christiane Tietz

| Karl Barth |

Ein Leben im Widerspruch

C.H.Beck

Zum Buch

«Ein grauenerregendes Schauspiel für alle nicht Schwindelfreien»: So beschrieb der bedeutendste Theologe des 20. Jahrhunderts sein Denken. Christiane Tietz erzählt in dieser ersten deutschsprachigen Biographie seit Jahrzehnten Karl Barths Leben im Widerspruch – gegen den theologischen Mainstream, gegen den Nationalsozialismus und privat, unter einem Dach mit Ehefrau und Geliebter, im Widerspruch mit sich selbst. Ihr anschauliches Buch lässt einen der faszinierendsten Denker des letzten Jahrhunderts neu entdecken.

Während sich deutsche Dichter und Denker im Ersten Weltkrieg am Erlebnis von Gemeinschaft und Transzendenz berauschten, trat der Schweizer Theologe Karl Barth (1886–1968) allen Versuchen entgegen, in der Kultur oder den eigenen Gefühlen Göttliches zu finden. Gerade das machte ihn frei für höchst irdische Engagements: Er galt als «roter Pfarrer», war federführend an der «Theologischen Erklärung von Barmen» beteiligt, dem Gründungsdokument der Bekennenden Kirche, und protestierte gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Christiane Tietz geht überzeugend den Wechselwirkungen zwischen Barths persönlicher und politischer Biographie und seiner Theologie nach. Zahlreiche neu erschlossene Dokumente beleuchten weniger bekannte Seiten Barths, etwa seine langjährige «Notgemeinschaft zu dritt», die er mit seiner Frau und mit seiner Mitarbeiterin Charlotte von Kirschbaum führte. So entsteht das anschauliche Porträt eines Theologen, der sich selbst als «Gottes fröhlicher Partisan» bezeichnete, der als Prophet und genialer Geist verehrt und als Kritiker gefürchtet wurde und der wie kein zweiter die Theologie eines ganzen Jahrhunderts geprägt hat.

Über die Autorin

Christiane Tietz, geboren 1967, ist Professorin für Systematische Theologie an der Universität Zürich, im Beirat der Karl-Barth-Stiftung Basel und in der Jury des Karl-Barth-Preises. Gastdozenturen und Forschungsaufenthalte u.a. in Cambridge, Chicago, Jerusalem, New York und Princeton belegen ihr internationales Renommee. Bei C.H.Beck erschien von ihr bereits «Dietrich Bonhoeffer. Theologe im Widerstand» (2013).

Inhalt

Vorwort

| 1 | «Ich bin Basler»:1886–1904

Zunftmeister, Pfarrer und Gelehrte: Die Vorfahren

Strengste Wahrheitsliebe und christliche Zucht: Die Eltern

«E großi großi Freud»: Kindheit und Jugend

| 2 | «Dunkler Drang nach besserem Verstehen»:1904–1909

Entschluss zum Theologiestudium

Student in Bern

Farbentragend und nichtschlagend: In der Zofingia

«Sehr fleißig und sehr tüchtig»: Student in Berlin

Noch einmal Bern und dann Tübingen

Endlich Marburg

Mitarbeit bei der «Christlichen Welt»

| 3 | «Die Treppe von Calvins Kanzel hinauf gestolpert»: 1909–1911

Als Vikar in Genf

Recht anspruchsvoll: Erster Konfirmandenunterricht

Theologe in der Gemeinde

«In so schrecklich frommer Umgebung»

Eine Tochter aus gutem Hause: Verlobung mit Nelly Hoffmann

Abschied von Genf

| 4 | «Der rote Pfarrer»:Safenwil 1911–1921

«Dieses Erwerbssystem muß fallen»: Arbeiter und Sozialisten

Theologische Freundschaft: Eduard Thurneysen

«Die Welt … entgöttert»: Der Erste Weltkrieg

«Ein offenes Haus»: Familienleben

| 5 | «Ein Buch für die Mitbekümmerten»: Der erste Römerbrief, 1919

Menschliche Religion und göttliches Wort

«Wie eine Bombe auf dem Spielplatz der Theologen»

«Ohne Fenster gegen das Himmelreich»: Der Tambacher Vortrag

| 6 | «Immer etwas schneller arbeiten»: Göttingen 1921–1925

Vom Schweizer Pfarrer zum deutschen Professor

«Unvermeidlicher Unfug des akademischen Betriebs»

«Fast kameradschaftlich»: Studenten

«Lebhafte Gefechte»: Emanuel Hirsch und andere Kollegen

«Fremdling aus Neutralien»: Karl Barth und die Deutschen

| 7 | «Kein Stein auf dem andern»: Der zweite Römerbrief, 1922

«Kritische Wende»

Die Neufassung des «Römerbriefs»

Kritiker und Bewunderer

Was ist Dialektische Theologie?

Dialektische Weggenossen: Brunner, Bultmann, Gogarten

Fünfzehn Fragen und sechzehn Antworten: Die Kontroverse mit Harnack

| 8 | «Not des Weiterdenkens»: Münster 1925–1930

Ein Ruf und eine folgenreiche Begegnung

Herzlich empfangen, im Streit gegangen

Im Tunnel des Semesters

Zurück nach Bern?

«Die Kirche, die Kirche, die Kirche»: Begegnungen mit dem Katholizismus

Ausritte, Hausmusik und Reisen

| 9 | «Notgemeinschaft» zu dritt: Charlotte von Kirschbaum

Ein lange gehütetes Geheimnis

«Ich habe doch nie gewußt, daß es so etwas geben könne»

«Ein gewisses Doppelleben»

Zu dritt unter einem Dach

| 10 | «Mitten in Deutschland ein Schweizer»: Bonn 1930–1935

Arbeit an der Theologie

Die Menschlichkeit Gottes

Erste Auseinandersetzung mit den Deutschnationalen: Der Fall Günther Dehn

Gerade jetzt in der SPD: Das Jahr 1933

Mahnungen an die Kirche und ein Brief an Hitler

1933 als häusliches Krisenjahr

Die theologische Dimension der Beziehung zu Charlotte von Kirschbaum

Angriffe auf den Schweizer

Gegen den «deutschen Gruß»

Bruch mit den dialektischen Weggenossen

Die Barmer Theologische Erklärung

Suspendierung, Redeverbot, Entlassung

| 11 | «Wir, die wir noch reden können»: Basel 1935–1945

Das Leben geht weiter: Professor in Basel

Internationale Ehrungen und Unverständnis

Kampf für die Bekennende Kirche

Anti-Appeasement: Aufruf an die Tschechen zum Widerstand

Die politische Verantwortung der Christen

Kirchenkampf und Flüchtlingshilfe

Der Krieg beginnt, die Ökumene schweigt

Intrigen und Trauer in der Familie

Aufruf zum militärischen Widerstand und die Schweizer Zensur

Ein Freund der Deutschen trotzdem

| 12 | «In politischer Hinsicht ein bedenkliches Irrlicht»:Basel 1945–1962

Kriegsende und Schulderklärung

Zurück in Bonn und noch einmal Staat und Kirche

«Gottes geliebte Ostzone»: Gegen den Antikommunismus

Also doch Pazifist? Protest gegen Wiederbewaffnung und Atomrüstung

Ja zur Ökumene, aber ohne Katholiken

Der Meister mit der krumpeligen Krawatte

Die Entdeckung des Optimismus im Gefängnis

Mut, Tempo, Reinheit, Friede: Bekenntnis zu Mozart

Kinder, Enkel und ein abgelehnter Wunschnachfolger

| 13 | «Weißer Wal»: Die Kirchliche Dogmatik

«Spiralenförmige Gedankengänge»: Barths Monumentalwerk

Die dreifache Gestalt des Wortes Gottes

Drei Seinsweisen Gottes

«Gott ist» heißt «Gott liebt»

Wen Gott erwählt

Was Gott gebietet

Warum Gott die Schöpfung will

Das Nichtige und die Schattenseiten der Schöpfung

Drei Ämter Christi und drei Gestalten der Sünde

Das Licht leuchtet, wo es will

Wassertaufe und Geisttaufe

| 14 | «Alles in allem ein bisschen müde»: Die letzten Jahre, Basel 1962–1968

«Fantastic»: Ein Calvinist in den USA

«Lebensregeln für ältere Menschen im Verhältnis zu jüngeren»

«Wie tief verschleiert»: Charlotte von Kirschbaum muss ausziehen

«Getrennte Brüder»: Im Gespräch mit Rom

Späte Freundschaft mit Carl Zuckmayer

Unvollendetes Mammutwerk

Am Ende des Lebensweges

Epilog

Anhang

Dank

Zeittafel

Anmerkungen

Vorwort

| 1 | «Ich bin Basler»: 1886–1904

| 2 | «Dunkler Drang nach besserem Verstehen»: 1904–1909

| 3 | «Die Treppe von Calvins Kanzel hinauf gestolpert»: 1909–1911

| 4 | «Der rote Pfarrer»: Safenwil 1911–1921

| 5 | «Ein Buch für die Mitbekümmerten»: Der erste «Römerbrief», 1919

| 6 | «Immer etwas schneller arbeiten»: Göttingen 1921–1925

| 7 | «Kein Stein auf dem andern»: Der zweite «Römerbrief», 1922

| 8 | «Not des Weiterdenkens»: Münster 1925–1930

| 9 | «Notgemeinschaft» zu dritt: Charlotte von Kirschbaum

| 10 | «Mitten in Deutschland ein Schweizer»: Bonn 1930–1935

| 11 | «Wir, die wir noch reden können»: Basel 1935–1945

| 12 | «In politischer Hinsicht ein bedenkliches Irrlicht»:Basel 1945–1962

| 13 | «Weißer Wal»: «Die Kirchliche Dogmatik»

| 14 | «Alles in allem ein bisschen müde»: Die letzten Jahre, Basel 1962–1968

Epilog

Literaturverzeichnis

Texte Karl Barths

Texte anderer Autoren

Bildnachweis

Personenregister

Für Eberhard Jüngel

Vorwort

«Gegen Karl Barth sind wir alle nur Zwerge.»[1] Dieses Urteil, gefällt nicht von einem Freund, sondern von einem Gegner, bringt die epochale Bedeutung des Theologen Karl Barth (1886–1968) auf den Punkt. Über Jahrzehnte bestimmte er die Debatten weit über das eigene Fach hinaus. Er widersprach herrschenden theologischen Überzeugungen, widersetzte sich gesellschaftlichen Stimmungen und bekämpfte politische Entwicklungen. Stets tat er dies mutig und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.

Barths bleibende Bedeutung, aber auch sein bleibendes Verstörungspotential liegt darin, dass er die absolute Andersartigkeit Gottes gegenüber der «Welt» zur Geltung gebracht hat. In einer Zeit, in der Gott und die Religion kulturwissenschaftlich verstanden, psychologisch gedeutet und politisch instrumentalisiert wurden, hatte dies in der Theologie eine ähnliche Wirkung wie Heideggers Betonung einer grundlegenden Differenz zwischen «Sein» und «Seiendem» in der Philosophie oder der Protest des Expressionismus gegen jeden Naturalismus in der Kunst.

Karl Barth war Schweizer, aber viele Jahre Professor in Deutschland. Er kritisierte den deutschen Nationalsozialismus und die Anpassung der Kirche. Auch nach seiner Entlassung durch die Nationalsozialisten und der Rückkehr in die Schweiz blieb er Deutschland in kritischer Zeitgenossenschaft verbunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg rief er die Deutschen zum Schuldbekenntnis und die Schweizer zur Freundschaft mit den Deutschen auf. Die deutsche Wiederbewaffnung bekämpfte er genauso wie die atomare Aufrüstung im Kalten Krieg. Seine Schweizer Herkunft verlieh ihm die Freiheit zur politischen Positionierung und machte ihn zugleich als Außenstehenden angreifbar.

Barth vertrat seine Überzeugungen stets deutlich. Auch außerhalb der Theologie wurde seine Unbestechlichkeit von vielen geschätzt. Bei anderen riefen seine Stellungnahmen scharfe Kritik hervor. Seine Texte wurden zensiert, er selbst überwacht.

Barths private Situation war in gleicher Weise schwierig. Fast vierzig Jahre lebte er mit Ehefrau und Geliebter unter einem Dach. Alle Beteiligten litten unter dieser Konstellation, fanden aber keinen Ausweg.

In den ersten Jahrzehnten nach seinem Tod war Barths Ansatz weiterhin einflussreich. Doch in den letzten Jahren wurde Barths Theologie von vielen als statisch und überlebt zur Seite gelegt und seine Persönlichkeit als autoritär gebrandmarkt.

Es ist an der Zeit, aus einem größeren historischen Abstand Barths Anliegen, ganz anders von Gott zu reden als üblich, neu zu betrachten und zu rekonstruieren, wie sich sein Leben im Widerspruch und sein Denken, das Widersprüche fruchtbar machen will, wechselseitig geprägt haben. Barth war unbeirrbar, kannte aber auch Selbstzweifel und Einsamkeit. Er urteilte hart über andere, konnte jedoch durch seinen augenzwinkernden Humor überraschen. Und er war ein Menschenfreund.

Die Biographie von Eberhard Busch, dem persönlichen Assistenten von Karl Barth in dessen letzten Lebensjahren, Karl Barths Lebenslauf. Nach seinen Briefen und autobiographischen Texten, ist grundlegend für jede biographische Beschäftigung mit Barth. Auch dieses Buch verdankt ihr viel.

Gewidmet ist dieses Buch Eberhard Jüngel, kritischer Schüler Barths und mein Lehrer, der mir das Begeisternde an Barths Theologie vermittelt hat.

In Horgen, dem Nachbarort des «Bergli»,am 10. Mai 2018

Christiane Tietz

| 1 |«Ich bin Basler»:1886–1904

«Am 10. Mai 1886, mittags mit dem Glockenschlage zwölf, kam ich in Basel auf die Welt. Die Konstellation war glücklich.» Das hätten, in Anlehnung an Goethe, die ersten Wort von Karl Barths Autobiographie sein können.[1] Bald achtzigjährig wagte er sich an dieses Projekt. Barth hätte mit sich selbst beginnen können.

Doch er entschloss sich zu einem anderen Anfang. Ein Kirchenlied des Dichters Paul Gerhardt sollte den Auftakt bilden: «Was sind wir doch, was haben wir auf dieser ganzen Erd, das uns, o Vater, nicht von dir allein gegeben werd?»[2] Es klingt wie eine Zusammenfassung von Barths Theologie: Der Mensch ist, was er ist, allein durch Gott.

Für Karl Barth bedeutete dies auch, dass das Leben eines Menschen nicht mit sich selbst beginnt, sondern mit seinen Eltern und deren Eltern und Großeltern. Mit ihnen fing er seine Autobiographie an. Durch sie «bestimmt und begrenzt», aber auch «frei als er selbst» wollte er sich in seinem Lebensrückblick verstehen.[3] Er wühlte sich durch Archive und verfolgte seine Ahnenreihe bis in die Reformationszeit zurück, um etwas über seine Vorfahren herauszufinden. Am Ende entdeckte er, dass er sich «mit ihnen allen irgendwie verbunden» wusste und in ihnen sich «selbst so oder so wiedererkenne»; sie gehören «auch zu meiner Gegenwart und Zukunft».[4]

Leider kam Barth in seiner Darstellung nur bis zu seiner Großelterngeneration. Doch sein Blick auf die eigenen Wurzeln ist aufschlussreich.[5]

Zunftmeister, Pfarrer und Gelehrte: Die Vorfahren

Die Familie Barth stammt aus Mülligen im Schweizer Kanton Aargau.[6] Gut fünf Kilometer von diesem Dorf entfernt liegt oberhalb der Aare die Habsburg, der Stammsitz der Habsburger. Barth mutmaßte deshalb verlegen, «daß Dieser oder Jener meiner Barthischen Vorfahren 1315 bei Morgarten und 1386 bei Sempach dabei gewesen sein möchte …: nicht bei den siegreichen Urschweizern, sondern auf der verkehrten Seite und dort ebenso sicher nicht als edle, geharnischte Ritter, sondern nur unter dem leichtbewaffneten Fußvolk oder unter den habsburgischen Troßknechten – einer von denen, die in jenen beiden Schlachten als Erste schmählich davon gelaufen sind.»[7]

Da die Mülliger Gemeindeakten einem Brand zum Opfer gefallen waren, fand Barth erst für die Mitte des 18. Jahrhunderts einen nachweisbaren Namensvorgänger, ein «gewiß fleißig auf seinem Feld und in seinem Stall arbeitender Landmann mit dem Vornamen Hans Jakob».[8] Dessen Enkel, Karl Barths Urgroßvater Samuel Barth (1791–1852), zog von Mülligen nach Kleinbasel, in den rechtsrheinischen Teil der Stadt Basel, um dort einen Tabakladen zu führen. 1816 wurde er Basler Bürger.

Dessen Sohn wiederum, Franz Albert Barth (1816–1879), Karl Barths Großvater väterlicherseits, studierte Theologie und war zunächst Pfarrer im Kanton Baselland. 1852 wurde er Lehrer an der «Höheren Töchterschule», einer 1813 in Basel auf Betreibung der «Gesellschaft zur Aufmunterung und Beförderung des Guten und Gemeinnützigen» gegründeten weiterführenden Schule für Mädchen. Ab 1861 war er Pfarrer an der Theodorskirche im Kleinbasel. Er war «ein stiller, aber tätiger und treuer Prediger, Seelsorger und Lehrer. … Mein Vater hat immer mit liebevollstem Respekt von ihm gesprochen.»[9]

Politisches Interesse war für die Großelternfamilie Barth selbstverständlich. Beim Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 war sie, im Unterschied zur sonstigen Deutschschweiz, gegen Napoleon III. und für die deutsche Seite. An eines der «Denkmale dieser Neigung» seines Großvaters erinnerte sich Karl Barth besonders: «ein Nußknacker mit dem unverkennbaren Kopf und Gesicht Bismarcks (er bewirkte, daß die Begriffe ‹Bismarck› und ‹Nußknacker› für mich lange Zeit ein und dasselbe Objekt bezeichneten)».[10]

Karl Barths Großmutter väterlicherseits kam aus der alten Kleinbasler Familie Lotz. Burkhard Lotz, der älteste aufzufindende Vorfahre, ein Metzger, war aus dem Elsass nach Basel gekommen und 1543 Bürger von Basel geworden.

Barths Urgroßvater Peter Friedrich Lotz (1787–1841) war Seidenfärber und ein hochangesehener Appellationsrat, Mitglied des Großen Rates der Stadt sowie Zunftmeister der Zunft zu Webern. Er scheint ein recht eigenwilliger Charakter gewesen zu sein; Barth kannte etliche Anekdoten über ihn. Einmal soll er «sämtlichen Kollegen im Großen Rat einen Waschlappen per Post zugeschickt haben».[11] Als Lotz erfuhr, dass er bei der Basler Fasnacht öffentlich von einer der Fasnachtscliquen verspottet werden sollte, stellte er sich, mit einem Regenschirm bewaffnet, frech und ohne Zögern an die Spitze eben dieser Clique und begleitete drei Tage ihre Umzüge durch die Stadt, ein «Akt von Zivilcourage in Hochform».[12]

Karl Barth hatte den Eindruck, dass seine eigenen heftigen Ausbrüche auf das zurückgingen, was man in der Familie den «Lotzenzorn» nannte. Sein Vater habe ihn gekannt, wenn auch in älteren Lebensjahren zu unterdrücken gewusst. Auch seinen Brüdern sei er nicht fremd gewesen. Beim Ausbruch dieses Zornes bekomme «der Mensch stechend grüne Augen» und bleibe «dann gewiß nicht immer in den Grenzen dessen …, was vor Gott recht ist und was ihn bei den Mitmenschen beliebt zu machen geeignet ist … Beschönigend darf ich hinzufügen, daß der ‹Lotzenzorn›, nachdem er wieder einmal ausgebrochen ist, ziemlich rasch sich wieder zu verfliegen und humaneren Regungen und Verhaltensweisen Raum zu geben pflegt.»[13]

Barth führte aber auch eine gewisse physische Gelenkigkeit auf diese Linie zurück. Ein entfernter Vetter habe ihm erzählt, dass man von der Familie Lotz abstammen müsse, um in der Lage zu sein, «auf einem Fuß stehend, die große Zehe des anderen in den Mund zu führen … Als der Vetter weg war, habe ich die Sache heimlich (ich war damals immerhin schon ordentlicher Professor in Basel) selbst versucht und tatsächlich …!»[14]

Die Tochter des eigenwilligen Peter Friedrich Lotz, Sara Lotz (1817–1888), heiratete Franz Barth. Das Paar bekam fünf Söhne und eine Tochter. Auch Sara Lotz war in ihren politischen Positionierungen deutlich. Als der erste liberale Pfarrer nach Basel kam, verschloss sie «am Tag seiner Einführung die sämtlichen Fensterladen des Pfarrhauses an der Rebgasse …, als ob ein Todesfall eingetreten sei».[15]

Barths Großvater mütterlicherseits stammte aus der Familie Sartorius. Dessen Vater war Karl Friedrich Sartorius (1793–1835), der in der Familie gern totgeschwiegen wurde: «Man hatte Grund und Recht genug, sich seiner zu schämen, seine Existenz wegzuwünschen und also so gründlich wie möglich zu verschweigen oder nur in flüsternden Andeutungen von ihm zu reden.»[16]

Karl Barth tat in seinem Autobiographie-Entwurf das Gegenteil: Er hielt sich bei ihm wesentlich länger auf als bei den anderen. «Was mich zu ihm hinzieht und geraume Zeit bei ihm festhielt, war entscheidend nur eben dies, daß er in keinem Sinne eine Lichtgestalt [war], … sondern nur eben als die offenkundig dürftigste, ärmste, unglücklichste unter den mir bekannten Figuren meiner Vorfahren in die Augen fiel: als ein in der Schule des Lebens unzweideutig Durchgefallener und so Ausgestoßener nach meiner Beachtung rief.»[17] Barth wollte sich ihm nicht von oben herab widmen, denn die Beschäftigung mit ihm gehöre «vielleicht … vorwegnehmend doch schon zum Bild meines eigenen Lebens».[18]

Karl Friedrich Sartorius wurde 1793 in der Nähe der sächsischen Stadt Annaberg geboren. Er studierte in Leipzig Theologie und Philologie und wurde 1815 zum Dr. phil. promoviert. Im gleichen Jahr siedelte er nach Basel über, um dort Lehrer auf einer Privatschule zu werden. Die Lehranstalt ging 1818 wieder ein, doch Sartorius war inzwischen auch Lehrer für deutsche Literatur und Geschichte am Basler humanistischen «Pädagogium» geworden, dem zweitältesten Gymnasium der Schweiz.

Durch imposante Reden erlangte er bald die Aufmerksamkeit der Basler Bevölkerung. 1819 wurde er auf den ersten Lehrstuhl für deutsche Literatur der Universität Basel berufen, ohne ein Berufungsverfahren durchlaufen zu müssen. Bei seinen öffentlichen Auftritten brach er vollmundig eine Lanze für den Neuhumanismus, für Wahrheit, Tugend und Schönheit; nach Barths Eindruck setzte er sich selbst aber nur eklektisch mit Literatur und Philosophie auseinander. Während einige seiner Hörer seine Vorlesungen wissenschaftlich nicht ausreichend fanden, lobte ein anderer ihn als «Stern ersten Grades am raurachischen Gelehrtenhimmel», ein Vergleich, der nach Barths Urteil reichlich überzogen war, da zu dieser Zeit an der Basler Universität Geistesgrößen wie der Naturforscher Peter Merian oder der Theologe Wilhelm Martin Leberecht de Wette lehrten.[19]

Doch privat liefen die Dinge für Sartorius irgendwann schief. «Hier war es, wo sein Schiff nach glückverheißender Ausfahrt in einen Wirbel geriet, der dann zu seinem menschlichen, beruflichen und zivilen Untergang geführt hat.»[20] 1823 heiratete er Sophie Huber (1805–1847), die Tochter des Architekten Achilles Huber. Beide verband nach Barths Überzeugung eine tiefe Liebe. In kurzer Abfolge bekam das Paar vier Kinder.

Die Ehe schien «zunächst subjektiv ‹glücklich› gewesen zu sein». «Von einer Störung dieses Verhältnisses durch eine weibliche Drittperson ist auch später keine Spur zu entdecken.»[21] Barth stellte fest, Sophie Huber müsse «eine gewiß liebenswerte, sensitive, für Eindrücke aus der sie umgebenden Natur und Umwelt sehr aufgeschlossene, aber zu deren Ordnung oder gar Bewältigung nicht eben fähige, einer sie überzeugenden Führung sehr bedürftige junge Frau gewesen sein».[22] Deshalb habe sie sich in Briefen zu ihren Eltern geflüchtet. In diesen spreche sie zwar vom Haushalt, ihrer Gesundheit und den Kindern, niemals aber «von den geistigen Intentionen und Aktivitäten ihres Karl Friedrich. Lag es an diesen, daß sie sie wenigstens laut ihrer Äußerungen nicht so recht in Anspruch nehmen konnten? Oder war sie ihrerseits nach der intellektuellen Seite nicht begabt genug?»[23]

In das Haus der beiden zog um 1830 als Hauslehrer für die Kinder der Theologe und Philologe Karl Ludwig Roth (1811–1860), zunächst Lehrer in Basel, später ebenfalls Professor an der Universität. Barth hielt ein Verhältnis zwischen ihm und seiner Urgroßmutter für abwegig. Aber er meinte, dass Roth durch seine gediegene, wissenschaftlich solide Art gegenüber deren Eltern schnell den Platz von Sartorius eingenommen habe, dem es an Autorität gegenüber seiner Frau fehlte und der sie mit seinen unergiebigen Studien kaum beeindrucken konnte. Er sei zu Hause wohl «eine einsame Schattengestalt» gewesen.[24]

Schwierig wurde die Lage, als sich in Basel verbreitete, dass Sartorius zu oft und zu viel trank. Bald wohnte er nicht mehr im Landhaus der Familie, sondern mietete eine Wohnung in der Stadt. Nach einigen öffentlichen Skandalen, die wohl vor allem mit seinem Alkoholmissbrauch zusammenhingen, reichte er am 12. November 1832 sein Entlassungsgesuch bei der Universität ein. Auf seinen zwei Tage später unternommenen Versuch, es wieder zurückzunehmen, reagierte die Universität mit Hinweisen auf seine «wissenschaftliche Untüchtigkeit» und die «Ärmlichkeit seines Unterrichts».[25] Kurz darauf verließ Sartorius die Schweiz und kehrte ins Erzgebirge zurück. Am Neujahrstag 1834 hielt Sartorius in seiner sächsischen Heimat noch einmal eine Predigt. Barth las sie «wieder und wieder … immer auf der Suche nach etwas Neuem, das … sein Bild noch einmal verändern … könnte … Leider … vergeblich».[26] Ein Jahr später, 1835, war Sartorius tot.

Zwischen den Zeilen war in seiner letzten erhaltenen Predigt Trauer über das eigene Leben, den Verlust der Familie und der Achtung, die ihm einst entgegengebracht worden war, zu lesen, aber auch Vorwürfe über zugestoßene Willkür sowie Selbstanklage. Für Barth war sie der «letzte … gequälte … Aufschrei eines Mannes …, der … gerade darum so hilflos [ist], weil er sich immer noch selber helfen zu können meint».[27]

Was Barth jedoch in der Predigt nicht fand – und vielleicht hatte er danach als selbst am Lebensende stehender Mann besonders wachsam Ausschau gehalten –, war ein Getröstetsein durch «vergebene … Schuld», «die göttliche ‹Sympathie›».[28] Theologisch war das für Barth unbefriedigend. Aber menschlich ließ er sich berühren: «… das, wonach die Predigt faktisch schreit, ist menschliche Sympathie: Teilnahme an der Not eines Daseins und Soseins. Diese kann und darf man ihm, gerade wenn man um die wahre, die göttliche ‹Sympathie› weiß oder zu wissen meint, … nicht versagen: Armer, hilfloser, soweit man sieht, bis zum Schluß törichter – lieber Urgroßvater!»[29]

Karl Barths Großvater mütterlicherseits Karl Achilles Sartorius (1824–1893) war der älteste Sohn dieses Urgroßvaters. Er besuchte das Pädagogium, an dem der herausragende Germanist Wilhelm Wackernagel, seit 1835 Ordinarius an der Basler Universität, sein Lehrer wurde. 1843 begann er das Theologiestudium in Basel und setzte es in Berlin fort, wo er noch beim alten Schelling hörte. Anschließend ging er nach Heidelberg. Aus seiner Berliner Studienzeit brachte er Erstdrucke von Schleiermachers Christlicher Sitte sowie von Briefen und Predigten Schleiermachers mit, die Karl Barth nach dem Tode seiner Großmutter, «dem Zugriff anderer zuvorkommend, nach Safenwil abzuschleppen wusste. Sie haben mir dann treffliche Dienste geleistet und bilden bis auf diesen Tag einen besonders geschätzten Schmuck meiner Bibliothek.»[30]

1849 übernahm Karl Achilles ein Pfarramt in Bretzwil im Baselland und heiratete Margaretha Rickenbach (1829–1851), die eine Tochter zur Welt brachte, aber nur zwei Jahre nach der Hochzeit verstarb. Im gleichen Jahr wechselte er an die Elisabethenkirche in Basel. Dort setzte er sich für einen Neubau der Kirche ein, der durch den Basler Gönner und Großgrundbesitzer Christoph Merian finanziert wurde. 1864 fand der erste Gottesdienst in der neuen Elisabethenkirche statt, die die bedeutendste neugotische Kirche in der Schweiz ist und 1200 Plätze fasst. Karl Barth erinnerte sich, als Kleinkind oft im Pfarrhaus direkt neben der Kirche gewesen zu sein. Dabei habe er von der «Würde und pastoralen Feierlichkeit» seines Großvaters «einen Eindruck empfangen, den ich später meinen eigenen Enkelkindern zu vermitteln von ferne nicht imstande war».[31]

Bereits 1854 heiratete Karl Achilles Sartorius erneut, nun Johanna Burckhardt (1832–1915). Das Paar bekam neun Kinder, das siebte war Karl Barths Mutter Anna. Der älteste Sohn dieser zweiten Ehe hieß ebenfalls Karl (1856–1906) und wurde ein enger Studienfreund von Barths Vater. Von ihm erhielt unser Protagonist den Namen «Karl».

Das theologische Profil seines Großvaters war in Barths Augen eher schlicht: Trotz der im Studium von ihm noch erlebten «Atmosphäre Schleiermachers» sei er «in der Folgezeit wie so viele seiner Zeitgenossen zu einem etwas primitiven, nur durch den milden Pietismus meiner guten Großmutter gedämpften theologischen Konservativismus übergegangen».[32] Barth beobachtete bei ihm zwar eine «aufrichtige und warme Christozentrik», aber auch den Hang zu einer «durch einen … lutherischen Einschlag leicht modifizierten, reformierten … strengen und harten Rechtgläubigkeit».[33] Im theologischen Richtungsstreit der damaligen Zeit[34] zwischen den liberalen «Reformern», die sich von überlebten Dogmen freimachen, die Liturgie reformieren und das apostolische Glaubensbekenntnis freigeben oder abschaffen wollten, und den «Positiven», die an den in ihren Augen bewährten Traditionen um der Substanz der Kirche willen festhalten wollten, stand Karl Achilles Sartorius auf der Seite der Letzteren. Gegen den in die Kirche eindringenden Geist von Materialismus und Atheismus kämpfte er in einer «bald zornige[n], bald etwas ängstliche[n] Abwehrbewegung».[35] Er war «ein typischer Vertreter einer den Tendenzen des Jahrhunderts insbesondere seit 1848 etwas verkrampft und humorlos widersprechenden und dabei doch wohl auch dem Evangelium in ihrer Neugotik nicht so recht entsprechenden Kirchen- und Pfarrerherrlichkeit», die in ihrer Treue und Hingabe aber auch «ihre besondere christliche Leuchtkraft» besaß.[36] Barths Mutter Anna erinnerte sich noch an einen so streng wie verzweifelt klingenden Ausspruch ihres Vaters: «Anna, die biblische und kirchliche Lehre ist ein Gebäude, aus dem man kein Steinlein herausbrechen darf, sonst fällt das Ganze zusammen!»[37]

Den «soziologisch gesehen … höchsten, vornehmsten Punkt» von Barths Herkunft, von dem zumindest zu einem Viertel abzustammen Barth «nicht wenig stolz» war, stellte die Familie der Großmutter mütterlicherseits dar: die Urbasler Familie Burckhardt. «Hier befinden wir uns von Anfang an weder im Aargau noch gar in Sachsen, sondern in Basel u. zw. nicht im Kleinen (‹minderen›), sondern im Grossen linksrheinischen Basel, von wo aus einst am Eingang der damals einzigen Rheinbrücke der im Historischen Museum noch heute zu sehende ‹Lällenkönig›[38] verächtlich seine Zunge gegen das (ursprünglich österreichische) Kleinbasel ausstreckt. ‹Dort wohnt man doch nicht›, hat einst mein Grossonkel und Pate Hans Burckhardt-Burckhardt zu meiner Mutter gesagt, als diese sich im höheren Alter vorübergehend doch eben im Kleinbasel niederliess.»[39]

Schon in der Reformationszeit war die Familie Burckhardt in Basel ansässig. 1521 war Christoph Burckhardt (1490–1578) nach Basel gekommen, seit 1523 besaß er das Basler Bürgerrecht. Er verdiente sein Geld mit Tuch- und Seidenhandel und heiratete Gertrud Brand (1516–1600). Barth hängte die Porträts des Paares in sein letztes Arbeitszimmer in der Bruderholzallee.

Wichtigster theologischer Ahnherr in dieser Linie ist Barths Ururgroßvater Johannes Rudolf Burckhardt (1738–1820), der Pfarrer an der Basler Peterskirche war. Ein Möbelstück aus seinem Pfarrhaus ist bis auf Karl Barth gekommen: dessen «bescheidenes, aber für die damaligen Bedürfnisse praktisch (Oeffnungen für Tinten- und Sandfass und für die langen, noch wörtlich so zu nennenden ‹Federn› jener Zeit) eingerichtetes Schreibpult».[40] Dieses Pult wanderte mit Barths Urgroßvater Johannes Burckhardt nach Bretzwil und Schaffhausen und schließlich, als Barths Großmutter Johanna Burckhardt Karl Achilles Sartorius ehelichte, wieder zurück nach Basel, wo es viele Jahre im Elisabethen-Pfarrhaus stand. Karl Barth bekam es von seiner Großmutter 1911 zum Beginn seiner eigenen Pfarrtätigkeit in Safenwil geschenkt und nahm es auf allen seinen Stationen mit. In seinem letzten Wohnhaus fand es einen Platz im Gästezimmer. Heute steht es in seinem alten Pfarrhaus in Safenwil. «Wenn so ein treues altes Schreibpult erzählen könnte!»[41]

Johannes Rudolf Burckhardt war eine einflussreiche Gestalt des Pietismus in Basel. Diese evangelische Erneuerungsbewegung sah das Christentum ihrer Zeit als unlebendig und die obrigkeitlichen kirchlichen Strukturen als hinderlich an. Stattdessen wollte sie die persönliche Frömmigkeit des einzelnen Glaubenden beleben und das gemeinschaftliche Leben der Christen neu gestalten. Zu Burckhardts Freunden zählten führende Köpfe dieser Erneuerungsbewegung wie der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeine Nikolaus Graf von Zinzendorf.

Johannes Rudolf Burckhardt hatte insgesamt drei Ehefrauen. Barths Urgroßvater mütterlicherseits war das 21. (!) Kind dieses Mannes. Ein Bruder dieses Urgroßvaters wurde Vater des Historikers Jacob Burckhardt, der mit seinen kulturgeschichtlichen Studien zur Renaissancekunst in Italien Weltruhm erlangte.

Barths Urgroßvater erhielt den Namen Johannes Burckhardt (1798–1869). Nach einem kurzen Ausflug in die Medizin kam er mit der Genfer Erweckungsbewegung in Berührung und ging als Theologiestudent nach Tübingen. In diese Zeit reicht seine Freundschaft mit Ludwig Hofacker zurück, der der wichtigste Prediger der württembergischen Erweckungsbewegung wurde. Nach seinem Examen 1822 zog Johannes Burckhardt in das ebenfalls erweckte Wuppertal. Eigentlich wollte er Missionar werden, doch dann wurde er zum Pfarrer an der Kirche St. Jakob bei Basel berufen. 1826 heiratete er die aus Schaffhausen stammende Patriziertochter Amalie Peyer (1805–1868). Auch sie kam aus einer vom Pfarrdienst geprägten Linie; einer ihrer Vorfahren war Heinrich Bullinger, der Reformator und Nachfolger Huldrych Zwinglis am Zürcher Großmünster. 1827 wechselten beide nach Bretzwil südöstlich von Basel. Später wurde er in Schaffhausen Leiter des dortigen Ablegers der Basler Mission, einer 1815 gegründeten, vom Basler Pietismus geprägten Missionsgesellschaft. Das Paar bekam drei Töchter und einen Sohn.

Barth bekennt in seinen Erinnerungen, er habe «von diesem Mann den stärksten geistlichen Eindruck empfangen».[42] Nach Barth war er ein «in einem lebendigen Verhältnis zu dem lebendigen Herrn Jesus Christus existierender – darum kein düsterer, pessimistischer, … bornierter … – kein harter, gesetzlich seine Umgebung bedrückender, sondern ein sie im besten Sinn erbauender und erfreuender Pietist».[43]

Johannes Burckhardts jüngste Tochter Johanna (1832–1915) wurde die zweite Gattin des jüngeren Karl Sartorius und Karl Barths Großmutter. Sie blieb nach Barths Auskunft in ihrer pietistischen Frömmigkeit mehr ihrem Vater und Großvater treu, als dass sie sich ihrem Gatten anpasste. Sie war von einer «gewisse[n] Strenge», die aber «gewissermaßen überstrahlt [war] durch eine große Güte und Fürsorglichkeit».[44] Deshalb besuchten ihre Enkelkinder sie auch im hohen Alter noch gern. Ihr kleines Haus im Nonnenweg 60 wurde «zur Zentrale der ganzen weiteren Familie».[45] Karl Barths Vater, der seine eigene Mutter bereits 1888 zu Grabe tragen musste, hatte zu seiner Schwiegermutter ein enges Verhältnis.

Barth führte sein eigenes Interesse an Geschichte auf die Eindrücke zurück, die er in ihrem Hause empfangen hatte. Bilder wichtiger Pfarrer aus der Basler Historie, ein Guckkasten, aber auch eine Darstellung der Ankunft der Pilgrim Fathers in der Neuen Welt führten dazu, dass «dort alles nach verehrungswürdiger Vergangenheit» roch.[46]

Strengste Wahrheitsliebe und christliche Zucht: Die Eltern

Karl Barths Vater Johann Friedrich (Fritz) Barth wurde am 25. Oktober 1856 als jüngstes Kind von Franz Albert und Sara Barth geboren.[47] Als Kind war er recht kränklich und für die Eltern ein «Sorgenkind, das vieler Schonung bedurfte und sich an den muntern Verkehr mit Altersgenossen nur schwer gewöhnte», darum «anfänglich stark in sich gekehrt … und empfindsam».[48]

Fritz und Anna Barth 1884

Nach dem Besuch der Gemeindeschule von St. Theodor und des humanistischen Gymnasiums in Basel wechselte er 1871 auf das Basler Pädagogium und hatte dort das Glück, berühmte Lehrer zu haben. Er erlebte den Kunsthistoriker Jacob Burckhardt, den Hebraisten Emil Kautzsch und im Schuljahr 1873/74 Friedrich Nietzsche, der damals Professor für Klassische Philologie in Basel war. Letzterer hat auf ihn «nachhaltigen Eindruck» gemacht mit seiner «schneidende[n] Kritik der modernen Zustände, verbunden mit seiner vornehm zurückhaltenden Art».[49] 1909 erinnerte sich Fritz Barth: «Ich kann von Nietzsche persönlich nur mit großer Achtung reden, da ich ihn als Gymnasiast zum Lehrer gehabt und nicht den mindesten unheilvollen Einfluß von ihm erfahren habe.»[50] Er sei kein Philosoph gewesen, sondern «ein dithyrambischer Dichter …, den auch die schreiendsten Selbstwidersprüche nicht anfochten».[51] Erzieherisch fruchtbar sei seine Anregung gewesen, «nicht die Wege der Menge zu gehen, sondern sich auf das eigene Selbst und dessen Bedürfnisse zu besinnen und alles Scheinwesen, alles bloße Wissen ohne entsprechendes Handeln zu verabscheuen».[52] Fritz Barths Banknachbar im Pädagogium war der spätere Theologe Eduard Thurneysen (1856–1900), der lebenslang sein Freund blieb; dessen Sohn, der ebenfalls Eduard hieß, wurde einer der engsten Freunde Karl Barths.

Wie schon drei seiner Brüder studierte Fritz Barth Theologie. Seine Basler Lehrer waren ab 1874 der Christentumskritiker und Freund Nietzsches Franz Overbeck (1837–1905) sowie der Dogmatiker Julius Kaftan (1848–1926), ein Schüler Albrecht Ritschls. Außerdem besuchte er historische Vorlesungen bei Jacob Burckhardt. Im Wintersemester 1876/77 ging er nach Leipzig und hörte bei dem noch jungen Adolf Harnack (1851–1930), doch zog ihn hier vor allem das musikalische Angebot in den Bann. Im Sommersemester 1878 studierte er in Tübingen bei Johann Tobias Beck (1804–1878), der eine pietistische Bibeltreue mit spekulativem Denken im Geiste Hegels zu verbinden wusste. Von ihm sagte Fritz Barth später: «er ist mir nicht nur ein Lehrer, sondern auch ein geistlicher Vater geworden und hat mich aus der dürren Heide einer selbstgenügsamen Kritik auf die grüne Weide des Gottesworts geführt. Ihm verdanke ich es, daß ich meines Glaubens auch als Theologe gewiß und froh sein darf.»[53]

Nach dem Studium arbeitete Fritz Barth zunächst ab 1879 als Pfarrer in dem kleinen Dorf Reitnau im Kanton Aargau. 1884 heiratete er Anna Katharina Sartorius. Neben dem Pfarramt schrieb Barth eine Studie über das Paulus-Verständnis des Kirchenvaters Tertullian und erwarb damit 1881 den akademischen Grad des Lizenziats, das heute einer Promotion entspricht.[54]

Im April 1886 zog er mit seiner hochschwangeren Frau nach Basel, um an der Evangelischen Predigerschule Kirchengeschichte und Neues Testament zu unterrichten. Die Schule war 1876 gegründet worden, um bei «dem mannigfach verspürten und oft beklagten Mangel an geeigneten Verkündigern des Evangeliums für die Bedürfnisse unsrer Zeit … eine Bildungsstätte [zu] sein für solche junge Männer, die zunächst ohne spezielle Rücksicht auf bestimmte kirchliche Formen, Sicherheiten und Ehren entschlossen sind, dem Herrn als Zeugen zu dienen, wo und wie Er sie gebrauchen will, zur Rettung irrender Seelen und zum Weiden von Christengemeinden».[55] Zugelassen wurden Schüler mit Realschulabschluss, denen die Universität verwehrt war. Im Zentrum der Ausbildung sollte das Studium der Bibel stehen. In Fritz Barth sah das für die Berufung zuständige Komitee einen «bedeutenden jungen Theologen».[56] Und so leitete «Barths Ankunft im Frühling 1886 … eine erste Blütezeit der Predigerschule ein».[57]

Doch Fritz Barth blieb nur kurz in Basel. 1889 wurde er an der Theologischen Fakultät Bern habilitiert und begann dort als Privatdozent zu lehren.[58] Die Fakultät hoffte, in seiner Person einen Universitätslehrer zu engagieren, der die exegetischen Grundpositionen des Privatdozenten Adolf Schlatter (1852–1938) fortführte, welcher 1888 als Professor nach Greifswald gewechselt war. Schließlich wurde Fritz Barth hier 1895 auf eine ordentliche Professur befördert.[59]

In Bern engagierte sich Fritz Barth unter anderem in der kantonalen Synode sowie im «Protestantisch Kirchlichen Hilfsverein Bern»[60] und dem bernischen «Ausschuss zur Förderung der kirchlichen Liebestätigkeit», da für ihn zum Leben eines Christen der Einsatz gegen gesellschaftliche Missstände gehörte. Auch kämpfte er «besonders warm für das Berechtigte in der Frauenbewegung, das ihm durch mannigfache Berührung mit edeln Frauen aufgegangen war».[61]

Wissenschaftlich öffnete sich Fritz Barth für die historisch-kritische Bibelforschung, die nach verschiedenen Textschichten, literarischen Abhängigkeiten und historischen Kontexten fragt. Er meinte, es seiner Zeit schuldig zu sein, «auf ihre Bedenken gegen das Evangelium ihr Rede zu stehen».[62] Gleichzeitig hatte er Verständnis für die Konflikte, die die historisch-kritischen Einsichten bei den frommeren, der Bibel stark verbundenen Christenmenschen auslösten.

Erst recht spät, 1899, erschien seine erste Monographie Die Hauptprobleme des Lebens Jesu. Eine geschichtliche Untersuchung. Sie gehörte zu der damals geradezu überbordenden Menge an Publikationen zum «historischen Jesus».[63] Sein Buch wolle «einfach darstellen, wie es gewesen und wie es zugegangen ist, mittels unbefangener Befragung der Quellen, wie wir es bei unserem unvergeßlichen Lehrer … Burckhardt gelernt haben».[64] Fritz Barth richtete sich mit seinem Text wie Jacob Burckhardt (mit seinen Vorlesungen und Büchern) auch an Laien, «gebildete Nichttheologen».[65] Sein Sohn mag diese Offenheit bei ihm gelernt haben. Manche der Laien hätten durch die neueren Forschungen den Eindruck gewonnen, dass man über das Leben Jesu gar nichts mehr mit Sicherheit aussagen könne, während andere schon die Rede von «Problemen» des Lebens Jesu für gefährlich hielten. Durch alpine Bilder, die uns bei Karl Barth wiederbegegnen werden, machte er seinen Lesern Mut, sich mit ihm auf einen Erkenntnisweg zu begeben: «Wer den hochragenden Alpengipfel besteigen will, darf es sich nicht verdrießen lassen, wenn zeitweise Nebel ihn einhüllen. Bald erhebt sich ein frischer Windstoß und zerreißt den Nebelschleier; bis dahin aber klimmt man weiter, auch wenn es gefährlich scheint; die Hauptsache ist, daß man den Weg unter den Füßen hat, und daß es aufwärts geht.»[66] Zu einem Konflikt zwischen Glauben und Denken, zwischen der Ehrfurcht gegenüber Jesus und der «strengsten Wahrheitsliebe», werde es dabei ganz sicher nicht kommen, «weil alles Wirkliche zu Gottes Welt gehört».[67] Sein Sohn sollte das Verhältnis von Vernunft und Glauben anders bestimmen.

Im Sommer 1910 erkrankte Fritz Barth schwer an einer Blinddarmentzündung, von der er sich erst nach einigen Wochen wieder erholte. Am 25. Februar 1912 starb er an einer Blutvergiftung im Alter von nur fünfundfünfzig Jahren.

Karl Barth bekannte im Rückblick auf sein eigenes Leben, er habe seinem Vater «die Voraussetzung» für sein «späteres Verhältnis zur Theologie» zu verdanken. Sein Vater sei ihm «in dem stillen Ernst, in welchem er als Gelehrter und Lehrer den christlichen Dingen zugewendet war, ein unauslöschliches und oft genug mahnendes Vorbild geworden und geblieben».[68] Gleichzeitig habe er sich dessen, «wie man damals sagte, (gemäßigt) ‹positive› … theologische Haltung und Richtung … nicht zu eigen machen» können.[69] Karl Barth verehrte seinen Vater, litt aber darunter, wie er die Lebensplanung seines Sohnes zu beeinflussen versuchte. Manchmal spürt man in brieflichen Äußerungen unterdrückte Wut auf ihn. 1909, als Karl Barth einen kleinen Aufsatz mit nachdrücklich liberalen Ansichten veröffentlichte und der Vater ihn deswegen kritisierte, kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen beiden.[70]

Auf der Trauerfeier für Fritz Barth wurde über seine Theologie gesagt, was wohl auch über das Denken seines Sohnes gesagt werden könnte: Ihm sei wichtig gewesen, «seine Theologie nicht auf Zeitmeinungen zu gründen, welche kommen und gehen, sondern auf den Ewigkeitsgrund der Offenbarung Gottes in Christus, von welcher die heilige Schrift Zeugnis gibt».[71] Im letzten Jahr seines eigenen Lebens urteilte Karl Barth, sein Vater habe «zu den von den theologischen Säulen und Säulchen seiner Zeit Übersehenen und ein wenig Verachteten» gehört.[72] Ein Bild seines Vaters hing auch im Alter noch über seinem Schreibtisch.

Karl Barths Mutter Anna Katharina Sartorius wurde am 15. April 1863 in Basel geboren.[73] Sie besuchte zunächst die Volksschule, anschließend fünf Jahre die Basler Töchterschule. Ihren Kindern gegenüber betonte sie «immer, daß die Schule für sie eigentlich nur Freude brachte; sie liebte die Schule nicht nur als Lerninstitut, sondern als eine Gelegenheit, mit Menschen und dem Leben in Berührung zu kommen».[74]

Konfirmandenunterricht erhielt sie bei ihrem Vater, dessen Persönlichkeit und Amt einen starken Eindruck auf sie machten. «In strenger christlicher Zucht», so schrieben ihre Kinder später, «war ihr lebensfrohes Wesen von Jugend auf gehalten, und es war immer der Grundton ihres Wesens, daß das Leben in Freiheit, aber gebunden vom Glauben her gelebt und seine Schönheit auch genossen sein darf».[75]

Mit knapp zwanzig begann sie, ihrem Bruder Karl Sartorius in Fleurier im Neuenburger Jura den Pfarrhaushalt zu führen. 1883 wechselten sie gemeinsam nach Bennwil im Kanton Baselland. Fritz Barth lernte sie kennen, als dieser engste Studienfreund ihres Bruders sie in Bennwil besuchte. Im April 1884 verlobten sich die beiden, am 28. August 1884 heirateten sie, und sie übernahm die traditionellen Pflichten einer Pfarrfrau, zunächst in Reitnau, dann in Basel und Bern. Von ihr unterstützt, konnte ihr Mann einmal in der Woche abends Studenten zum Gespräch zu sich nach Hause einladen. Sowohl Adolf Schlatter als auch Adolf Harnack waren im Hause der Familie zu Gast.[76] Anna Barth engagierte sich wie ihr Mann im «Protestantisch Kirchlichen Hilfsverein Bern» und stattete evangelischen Schulen im katholischen Wallis und in Fribourg Besuche ab. Im Verein «Freundinnen junger Mädchen», der junge Frauen vor der Prostitution zu bewahren suchte, war sie Komitee-Mitglied; bei der «Evangelischen Frauenhilfe Bern», die Unterstützung für Frauen in schwierigen Lebenssituationen anbot, gehörte sie zum Vorstand.

1918, sechs Jahre nach dem Tode ihres Mannes, zog Anna Barth in ihre Geburtsstadt Basel zurück, um ihrem jüngsten Sohn den Haushalt zu führen, und folgte ihm 1929 zurück nach Bern. 1935 erkrankte sie schwer und starb am 5. September 1938 an den Folgen einer «arteriosklerotischen Gehirnkrankheit».[77]

Karl Barth hatte eine spannungsreiche Beziehung zu seiner Mutter. Als Pfarrer schickte er ihr seine Predigten, damit sie diese kritisch kommentierte. 1920, als sie mit seinen theologischen Veränderungen nicht einverstanden war, träumte Barth von seiner eigenen Beerdigung: «doch war ich nur scheintot und reklamierte, schon im Grabe, heftig. Meine Mama riet ganz freundlich, das Grab nur zuzumachen, ich werde dann schon sterben (!!), doch gelang es mir, mich durchzusetzen, worauf es dann im Galopp durch den Kirchhof hindurch zurück ins Leben ging.»[78] Einen beklemmenden Einblick in ihren dominanten Charakter geben die Briefe, mit denen sie später Einfluss auf die eheliche Situation ihres Sohnes zu nehmen versuchte.[79] Einige ihrer Kinder[80] hielten bei ihrer Beerdigung fest: «Ihre Kinder und zahlreichen Großkinder fanden bei ihr ein seltenes Mitgehen und Mitfühlen in all ihren Anliegen. So wurde sie die verständnisvolle Beraterin von jung und alt.»[81] Karl Barth hätte, wie wir noch sehen werden, zu manchen Zeiten seines Lebens so nicht sprechen können.

«E großi großi Freud»: Kindheit und Jugend

Karl Barth erblickte am 10. Mai 1886 als erstes Kind von Fritz und Anna Barth in Basel das Licht der Welt. Die Familie wohnte in einem kleinen Mehrfamilienhaus in der Grellingerstraße 42 im Osten Basels. 1888 zog sie ein paar Häuser weiter in ein kleines Reiheneinfamilienhaus mit der Hausnummer 36.

Anna Barth mit Karl Barth 1886

Die Taufe fand am 20. Juni 1886 im Basler Münster statt. Getauft hat Karl Barth sein Großvater Karl Achilles Sartorius. Die drei Paten waren die Großmutter väterlicherseits Sara Barth-Lotz, dann Anna Barths Bruder Karl, inzwischen Pfarrer in Pratteln im Baselland, sowie ein Bruder der Großmutter mütterlicherseits, der vermögende Seidenfabrikant Hans Burckhardt-Burckhardt (1840–1932).

Karl Barth bekam noch vier Geschwister. Es folgten zwei Brüder, Peter (1888–1940) und Heinrich (1890–1965), und zwei Schwestern, Katharina (1893–1899) und Gertrud (1896–1979). Barths ältere Schwester Katharina starb bereits mit sechs Jahren an Diphtherie.

Die Geschwister Peter, Karl, Katharina, Heinrich und Gertrud Barth 1897

Peter Barth studierte Theologie in Bern und Marburg und heiratete 1915 Helene Rade, eine Tochter von Martin Rade, bei dem er nach dem Theologiestudium in Marburg tätig war. Er wurde Pfarrer in der Schweiz, war aber auch weiter wissenschaftlich tätig. Ab 1926 gab er die Opera selecta von Johannes Calvin heraus. Dabei half ihm die Theologiestudentin Dora Scheuner,[82] mit der er ein Verhältnis hatte, was wegen der weiterbestehenden Ehe mit Helene Rade zu großen Spannungen mit seiner Mutter Anna Barth führte. Im März 1934 war Peter Barth als Präsident der Theologischen Arbeitsgemeinschaft des Kantons Bern Initiator einer Solidaritätsbekundung von 600 Schweizer Pfarrern mit dem deutschen Pfarrernotbund, die Martin Niemöller überreicht wurde.[83] 1940 erkrankte er schwer und verstarb.

Sein jüngerer Bruder Heinrich Barth bekam, noch kein Jahr alt, Kinderlähmung und blieb gehbehindert. Er studierte Philosophie und Altphilologie in Bern und Marburg und schließlich in Berlin. Von 1928 bis 1960 war er Professor für Philosophie an der Universität Basel. Seine vom Marburger Neukantianismus geprägte Philosophie hatte Einfluss auf Karl Barths zweiten Römerbrief-Kommentar.

Die jüngste Schwester Gertrud Barth studierte Jura, wurde dann aber auch Pfarrfrau. Ihr Mann Karl Lindt (1893–1948) war von 1922 bis 1926 Pfarrer in Beatenberg im Kanton Bern und wirkte danach an der Heiliggeistkirche in Bern.[84]

Nach dem beruflichen Wechsel des Vaters nach Bern 1889 wuchs Karl Barth in der Stadt an der Aare auf. Die Familie wohnte anfangs am Stadtrand, in einem Mehrfamilienhaus in der Länggasse 75, in der Nähe des Bremgartenwalds, so dass «viel Wald, Feld und Garten zu meinen frühesten und eindrücklichsten Jugenderinnerungen» zählen.[85] Barth erinnerte sich aber auch gern an die «Arkaden, Brunnen und Türme» der Berner Altstadt.[86] Daneben war das Berner Oberland mit seinen 4000 Meter hohen, ruhigen Eisriesen für seine Jugendzeit prägend.

Wie sehr ihn diese Natureindrücke sein Leben lang begleitet haben, zeigt eine Notiz von ihm zur Gliederung einer Autobiographie. Das erste Stichwort, das er in der Biographie verhandeln wollte, lautet «Landschaften».[87] Und es wird sichtbar an den Bildern, die Barth verwandte, um sein theologisches Denken anschaulich werden zu lassen. Seine dialektische Methode etwa beschrieb er als Wandern auf einem Berggrat, bei dem man nie stehen bleiben, sondern immer weitergehen muss, keinen Schritt zu sehr nach links und keinen zu sehr nach rechts.[88]

1895 zog die Familie auf die andere Seite von Bern, auf die Schosshalde oberhalb der Aare, in eine Doppelhaushälfte im Höheweg 13. Ab 1896 bezog man in der Parallelstraße, im Klaraweg 8, ein für die Familie gebautes, freistehendes Haus.

Obwohl Barth seine Kinder- und Jugendzeit hauptsächlich in Bern verbrachte, fühlte er sich nicht als Berner. «Ich bin Basler.»[89] Seine Jugendjahre bei den Bernern, denen man eine langsame, bedächtige Mentalität nachsagt, verbrachte Barth «nicht ohne Opposition gegen ein Temperament und eine Geistesrichtung, unter deren lähmender Resistenz ich schon meinen Vater nicht selten leiden sah».[90]

Wichtig in Barths Kinderzeit waren die baseldeutschen Kinderlieder des Theologen Abel Burckhardt (1805–1882), der etwa das Weihnachtslied dichtete: «Der Engel het de Hirte gseit:/Ih sag euch e großi großi Freud;/Ihr liebe Lütli sind mer froh,/Hütt z’Nacht isch der Heiland zue-n-i ko/… O Kindli Jesus im wüeste Stal,/Bisch zue mer ko us em Himmelssaal? Bisch zue mer ko und suechsch de mi/Und bisch my lieb klei Brüederli?»[91] Barth berichtete noch als alter Mann davon, wie Burckhardt sich «um mich in sehr merkwürdiger Weise verdient» gemacht habe, waren doch dessen Kinderlieder «das Textbuch, an Hand dessen ich zu Beginn des letzten Jahrzehnts des vorigen Jahrhunderts in der meiner damaligen Unmündigkeit angemessenen Form meinen ersten theologischen Unterricht empfing. Was sich mir unverlöschlich eingeprägt hat, war die heimelige Selbstverständlichkeit, in der in diesen gewiß bescheidenen Dichtungen von den Geschehnissen der Weihnacht, des Palmsonntags, des Karfreitags, der Ostern, der Himmelfahrt, des Pfingsttages geredet wurde als von Ereignissen, die sich zufällig gerade heute Morgen in Basel oder in der Nähe von Basel abspielten wie irgendwelche anderen aufregenden Tagesvorfälle. Historie? Lehre? Dogma? Mythus? Nein! Das Alles war ja in vollem Geschehen. Das Alles sich selbst anzusehen, anzuhören und sich zu Herzen zu nehmen, wurde man ja, indem einem diese Lieder in der Sprache, die man auch sonst hörte und zu sprechen begann, vorgesungen wurden und indem man sie mitsang, eben jetzt von der Mutter an der Hand mitgenommen: zum Stall von Bethlehem, auf die Straßen von Jerusalem, wo der Heiland, von anderen gleichaltrigen Kindern schon begrüßt, soeben seinen Einzug hielt».[92]

Wie entscheidend jene frühe religiöse Prägung für Barths spätere theologische Grundüberzeugungen wurde, zeigt sich daran, dass sich diese Äußerung in einem der letzten Bände seines Hauptwerks, der Kirchlichen Dogmatik, findet. Es geht an der Stelle um die Frage, wie man von der Gegenwart Jesu Christi sprechen kann, wenn dieser doch vor 2000 Jahren gelebt hat.[93] Gibt es eine Möglichkeit, diese historische Distanz zu überbrücken? Barth erklärt dazu, dass der Glaube keine reine Erinnerung an eine schon lange versunkene Vergangenheit ist. Vielmehr ist bei allen christlichen Feiern wie Weihnachten, Karfreitag und Ostern doch «die stillschweigend gemachte Voraussetzung alles dieses Tuns … die, daß, unserem Gedenken vorangehend, zuerst eben der, dessen wir da gedenken möchten, jetzt, heute, hier, selber im Tun begriffen ist», dass das, was damals geschehen ist, «auch heute geschieht, auch morgen geschehen wird».[94] Barth würdigte diese Sicht als grundlegend für sein theologisches Arbeiten: «Lessings ‹garstiger Graben› nicht-existent, Kierkegaards Gleichzeitigkeit kein Problem, der Heiland selbst offenkundig gestern und heute derselbe! Eine naive Sache, unwürdig, im akademischen Raum überhaupt erwähnt zu werden? Gewiß sehr naiv, aber vielleicht in der Naivität tiefster Weisheit, in höchster Kraft, und … wohl geeignet, den Menschen nachher durch ganze Ozeane von Historismus und Antihistorismus, Mystik und Rationalismus, Orthodoxie, Liberalismus und Existentialismus – gewiß nicht unversucht und unangefochten, aber doch verhältnismäßig schadlos hindurchzutragen und irgendeinmal zur Sache selbst zurückzuführen.»[95]

Die Eltern schickten die Kinder für eine gewisse Zeit in die Sonntagsschule. Viel scheint bei Barth nicht haften geblieben zu sein. Er berichtet, man habe dort das Lied «Wo findet die Seele die Heimat, die Ruh» gesungen: «‹Ruh, Ruh, Ruh, Ruh, himmlische Ruh!› – ich erinnere mich aus der Sonntagsschule meiner Kindheit, wie ich bei diesem Klang an irgend ein afrikanisches Tier zu denken pflegte (wahrscheinlich an ein Känguruh oder dergl.).»[96] Nach einer allzu eindringlichen Beschreibung der Hölle durch die Sonntagsschullehrerin unterrichtete der Vater die Kinder lieber selbst zu Hause.[97]

Größer geworden, besuchte Barth die Elementarschule sowie das Freie Gymnasium Bern.[98] Diese private Knabenschule war 1859 im Berner Kulturkampf zwischen Freisinnigen und Konservativen von Theodor von Lerber (1823–1901) gegründet worden, einem pietistisch geprägten, dem «positiven» Christentum anhängenden Klassischen Philologen und Gymnasiallehrer. Er entstammte einem alten Berner Patriziergeschlecht mit einigem politischen Einfluss in der Stadt. Unter der liberalen Regierung seiner Zeit befürchtete Lerber den Verlust von humanistischen und religiösen Bildungsinhalten an staatlichen Schulen und entwickelte deshalb seine evangelische Schule «als Gegenentwurf zum säkularen Bildungsideal des modernen, liberalen Staates».[99] Humanistische Bildung war an der Lerberschule genauso selbstverständlich wie täglicher Religionsunterricht. Die Schule sollte nicht einfach der persönlichen Erbauung des Einzelnen dienen, sondern starke Persönlichkeiten schaffen: «Felsenmänner, die stehen bleiben in den Zeitstürmen …, nicht Wetterfahnen … Männer, die alles opfern können, nur nicht ihre Überzeugung.»[100]

Als Karl Barth in die Schule eintrat, hatte diese den strengen Biblizismus des Schulgründers hinter sich gelassen und war einige Jahre zuvor in «Freies Gymnasium» umbenannt worden. Das Gewicht der Schulfächer hatte sich zugunsten von Mathematik und den neuen Naturwissenschaften zulasten des Religions- und Lateinunterrichts verschoben.[101] Und doch genoss Karl Barth noch eine recht gute humanistische Ausbildung, auch wenn er selbst eines Tages beklagte, «in den alten Sprachen nie so ordentlich drangenommen worden» zu sein, wie das auf deutschen humanistischen Gymnasien üblich gewesen sei.[102] Seine Schultage begannen stets mit einer kurzen Morgenandacht. Mehrmals am Tag wurde gebetet, teils auch sehr knapp, wie sich Karl Barth an seinen Mathematiklehrer erinnerte: «‹Herr segne uns. Amen› lautete eine seiner knappsten Formeln. Aber mit der ist ja wirklich auch alles gesagt.»[103]

Mit Schulfreunden gründete Barth 1900 den Schülerverein «Studia», 1902 wurde er Mitglied in der Schülerverbindung «Patria»; beide Vereinigungen boten ihm mannigfache Gelegenheiten zu Auftritten als Redner.[104] Einige Freundschaften aus seiner Schulzeit hielten sein Leben lang.

Schon in der Grundschule hatte ihm das Rechnen nicht zugesagt («Ich bin immer ein schlechter Rechner … gewesen»[105]). Auch auf dem Gymnasium hatte er eine «feindseligste Abneigung» gegen Mathematik und Naturwissenschaften, die ihn noch in den zwanziger Jahren «gelegentlich … bis in die Träume» verfolgte.[106] Beim Schreiben war seine unschöne Handschrift zu beklagen, aber er wurde schnell «eine Leseratte».[107] Historische Darstellungen und damit auch der Geschichtsunterricht interessierten ihn besonders. Wieder und wieder, das erste Mal mit sieben bis acht Jahren, verschlang er das Heldenbuch von Christian Niemeyer, eine «blutrünstige … Schilderung» der Befreiungskriege gegen Napoleon.[108] Sie beeindruckte ihn so sehr, dass er als Grundschulkind, von seinem Lehrer nach einem Satz mit Akkusativ gefragt, ohne Zögern antworte: «Napoleon gründete den Rheinbund.»[109] Bis in seine Jugend hinein haben nach eigenem Bekunden kriegerische Szenen und Ereignisse sein «geistiges Leben» dominiert.[110] Er und seine Brüder verbrachten viele Stunden in großem Ernst beim Spiel mit Bleisoldaten. Zu Barths Jugenderinnerungen gehört die vierjährige Mitgliedschaft im Berner Kadettenkorps, in dem er militärische Disziplin, das Schießen und Grundelemente der Manöver lernte und es, trotz mäßigem Talent im Scharfschießen, bis zum Feldwebel brachte.[111] Vom Militärdienst wurde er allerdings 1905 wegen Kurzsichtigkeit befreit.[112]

Natürlich faszinierten Barth Schillers Drama «Wilhelm Tell» und die Werke des jung gefallenen Dichters Theodor Körner, so dass er selbst eifrig zu dichten begann. Dreizehnjährig stellte er in den Sommerferien 1899 seine schriftlichen Erzeugnisse zusammen und gab ihnen den Titel «Karl Barths Gesammelte Werke, gewidmet seiner Großmama».[113]

Weil im Hause Musik gepflegt wurde, lernte Barth das Violinspiel, nach eigenem Urteil jedoch «weniger ergiebig».[114] Sport blieb ihm eher fremd: «Technische Leistungen jeder Art, wie z.B. regelrechtes Turnen habe ich … von jeher neidlos anderen überlassen.»[115]

Das Maturitätsexamen bestand Karl Barth 1904, «strauchelnd über Chemie, Physik und dgl.», mit der Note 2.[116] Die Familie schenkte ihm anlässlich der Matura eine Reise nach Frankfurt und Köln, die ihn zum ersten Mal nach Deutschland führte.

Als Kind war Karl Barth wohl ein rechter Schlingel. Zwölfjährig hielt er in seinem Tagebuch fest: «Heute prügelte ich viele und wurde von vielen geprügelt. Es liegt eigentlich eine herrliche Poesie in diesem Aktiv und Passiv.»[117] In seinen Schulzeugnissen finden sich die Eintragungen «träumt oft» oder «3 Stunden Carcer wegen Unfug». Einer der theologischen Grundgedanken des erwachsenen Karl Barth ist die immer wiederkehrende Aufforderung, Theologie müsse «bei ihrer Sache sein». In einem seiner Schulzeugnisse ist zu seiner Aufmerksamkeit im Religionsunterricht mahnend vermerkt: «bei der Sache sein!»[118]

| 2 |«Dunkler Drang nach besserem Verstehen»:1904–1909

Entschluss zum Theologiestudium

Der unmittelbare Anlass für Barths Entscheidung, Theologie zu studieren, war nach eigenem Bekunden sein Konfirmandenunterricht 1901/02 durch den Pfarrer der Berner Nydeggkirche, später des Berner Münsters, Robert Aeschbacher (1869–1910). Dieser war ein Schüler und Freund des Vaters und soll ein hervorragender Prediger gewesen sein. Barth zufolge war er, «dem Stil der Jahrhundertwende entsprechend, wohl reichlich apologetisch eingestellt, brachte mir aber das ganze religiöse Problem so nahe, daß ich mir beim Abschluß des Unterrichts klar war über die Notwendigkeit, weiteres über diese Sache in Erfahrung zu bringen. Aus diesem primitiven Grunde habe ich mich damals zum Studium der Theologie entschlossen. Ich wußte nicht, was ich damit auf mich nahm, und weiß nun, da ich diese Sphinx aus der Nähe kenne, nicht, ob ich heute den Mut zu diesem Schritt wieder finden würde.»[1]

Den Entschluss zu diesem Studium traf Barth noch am Abend seiner Konfirmation.[2] Aeschbacher hatte mit den jungen Konfirmanden richtiggehend Theologie getrieben. Barth lernte schon bei ihm die Gottesbeweise des Thomas von Aquin kennen und die Lehre von der Verbalinspiration der Heiligen Schrift. Gleichzeitig führte Aeschbacher ihnen vor, was an beidem fragwürdig war.[3] Er hatte Barth «so mit den Voraussetzungen und Problemen des christlichen Erkennens bekannt» gemacht, dass dieser sich «aufgerufen fand, ihnen weiter nachzugehen. In diesem dunklen Drang – weniger nach Verkündigung als nach besserem Verstehen! – ging ich an die Universität.»[4]

In mehreren Lebensrückblicken äußerte sich Karl Barth recht ausführlich über sein Studium und die von ihm dort empfangenen Eindrücke. Dabei strich er immer wieder deutlich heraus, wie gut er mit der historisch-kritischen Methode seiner Zeit vertraut gewesen sei und dass er, im Gegensatz zu seinem Vater, damals ganz der liberalen Theologie angehangen habe. Wahrscheinlich hat er hier stark überzeichnet.[5] Seine weitere Entwicklung beschrieb er später als eine schrittweise Abwendung von der im Studium gewonnenen Prägung.

Student in Bern

Das Theologiestudium begann Karl Barth im Herbst 1904 in Bern. Er blieb weiterhin bei seinen Eltern wohnen. Bei seinem Vater besuchte er die «Einführung in das Studium der Theologie» sowie mehrere neutestamentliche und kirchengeschichtliche Grundvorlesungen. Eine Einführung in das Neue Testament hörte er daneben auch bei Rudolf Steck (1842–1924), der die historisch-kritische Methode auf die Spitze trieb. Sogar den zentralen Paulusbriefen sprach er die Echtheit ab.[6] Barth fand seine «freundlich, aber etwas langweilig exakten Analysen» kaum interessant.[7]

Von Karl Marti (1855–1925), einem Schüler des Religionsgeschichtlers und Orientalisten Julius Wellhausen, wurde er in das Alte Testament eingeführt. Systematische Theologie studierte er bei dem liberalen Hermann Lüdemann (1842–1933), wie Steck ein Schüler des Tübinger Kirchen- und Dogmengeschichtlers und Neutestamentlers Ferdinand Christian Baur. Den Schlüssel der Religion sah Lüdemann so wie Schleiermacher im religiösen Bewusstsein des Christen. Die Leitthesen seiner Vorlesung begannen jeweils mit den Worten: «Kraft seines religiösen Bewußtseins weiß der Christ …»[8] In seinen ethischen und erkenntnistheoretischen Einsichten orientierte er sich an Immanuel Kant. Auch von Lüdemann sprang auf Barth kein Funke über.

Die Aufstellung der Dozenten Barths zeigt: An der Berner Theologischen Fakultät unterrichteten damals etliche Schüler herausragender Gelehrter der liberalen Theologie, die mit mutigen Thesen bisherige Überzeugungen umgestoßen haben. Nach Baur war das Johannes-Evangelium historisch viel weniger zuverlässig als die drei anderen Evangelien. Wellhausen hatte die Texte der fünf Bücher Mose historisch ganz neu verortet. Barth lernte nun bei ihren Schülern, dass man den biblischen Texten als Wissenschaftler historisch auf die Spur kommen müsse. Barth schrieb ihre Vorlesungen «fleißig» mit, wirklich begeistert hat ihn deren «gediegene, aber etwas trockene Weisheit» jedoch nicht.[9] Anders war es bei den Veranstaltungen seines Vaters, denen er, weil sein Vater anschaulich erzählen konnte, «mit unvergleichlich viel mehr Anteilnahme … folgte».[10] Insgesamt war Barth ein ordentlicher Student. Seine Vorlesungsmitschriften und seine Exzerpte biblischer Texte und theologischer Bücher ließ er sorgfältig binden und nummerierte sie mit «Exzerpta I» usw.

Bald gewann Barth Freude am eigenständigen theologischen Arbeiten. Im Sommer 1905 schrieb er aus den Ferien an seinen Vater, dass er auch jetzt theologische Literatur studiere. Er beschäftigte sich mit der sogenannten «synoptischen Frage», wie die Evangelien des Matthäus, Markus und Lukas voneinander abhängen, und berichtete darüber dem Vater: «Hinter der Theologie bin ich so hitzig, daß ich heute lebhaft über die synoptische Frage geträumt habe, die sich mir, ich weiß nicht wie, dramatisierte».[11] Von den Büchern, die er las, war allerdings ein philosophisches für ihn besonders fesselnd: Immanuel Kants Kritik der praktischen Vernunft war das «erste Buch, das mich als Student wirklich bewegt hat».[12]

Liest man Karl Barths erste erhaltene theologische Arbeit Der Charakter der Religion des alten Indiens, 1905 vermutlich im Kontext einer religionsgeschichtlichen Lehrveranstaltung entstanden, überrascht der Tonfall. Hier spricht kein zurückhaltender Student in den Anfangssemestern, sondern ein junger Mann aus einem Professorenhaushalt, der es offensichtlich gewohnt ist, sich und seiner Sicht der Dinge etwas zuzutrauen. Barth schlägt einen merkwürdig belehrenden, fast altklugen Ton an: «Doch greifen wir nicht vor!»[13] Recht schnell fällt er theologische Urteile. Und ungeniert rügt er die europäische Kirchenlandschaft: Barth würdigt, dass die Basler Missionsgesellschaft am indischen Kastensystem Kritik übt; sicherlich stoße sie damit in Indien nicht auf Zustimmung, aber «auch in Europa gäbe es mancherorts saure Gesichter, wenn nicht Schlimmeres, wollte man an die privilegierten Kirchenstühle des Adels und der Honoratioren rühren!»[14]

Einen aufschlussreichen Einblick in seine frühe Sicht auf die historisch-kritische Forschung gibt Barths Text Die Stigmata des Franz von Assisi, den er wohl für eine kirchengeschichtliche Lehrveranstaltung seines Vaters im Sommer 1905 erarbeitete. Franz von Assisi soll in den letzten Jahren seines Lebens Wundmale gehabt haben, die denen des gekreuzigten Jesus von Nazareth glichen. Erstaunlich ist, dass Barth sich diesem für einen Reformierten wenig naheliegenden Thema zuwandte. Er stellt zunächst klar, dass die moderne historische Kritik von den in der Kirche überlieferten Wundererzählungen 90 Prozent als unhistorisch abtun müsse, beklagt aber zugleich, dass die historische Forschung lange «ins entgegengesetzte Extrem verfiel und z. T. bis auf die Gegenwart allem ‹Wunderbaren› d.h. allem, was außerhalb unsrer gewöhnlichen Erscheinungswelt liegt, die historische Thatsächlichkeit» absprach. Doch inzwischen gehe man nicht mehr von «absoluten Naturgesetzen» aus.[15] Barth stimmt Hamlet zu: «Es giebt mehr Ding im Himmel und auf Erden,/Als eure Schulweisheit sich träumen läßt!»[16] Das historische Bewusstsein sei heute anders als noch im 19. Jahrhundert. Um seiner Position Nachdruck zu verleihen, zitiert Barth aus Adolf von Harnacks Vorlesung Das Wesen des Christentums (1899/1900): «Berichte deshalb als ganz unbrauchbar zu verwerfen, weil sie auch Wundererzählungen enthalten, entspricht einem Vorurteile».[17]

Barths Verweis auf Harnack, der in Berlin sein wichtigster Lehrer werden sollte, lässt aufmerken, weil sich in ihm eine Haltung zeigt, die weit entfernt von der liberalen Wunderkritik ist. Allerdings versteht Barth Harnack falsch. Als wäre es eine Reaktion auf Barths Zitation, bemerkte Harnack in späteren Vorlesungsabdrucken, seine Position zu den Wundern sei «so mißverstanden worden, als ließe ich durch eine Hintertür doch das Wunder zu».[18] Doch schon in der ursprünglichen Vorlesung hatte er festgehalten: «wir sind der unerschütterlichen Überzeugung, daß, was in Raum und Zeit geschieht, den allgemeinen Gesetzen der Bewegung unterliegt, daß es also in diesem Sinn, d.h. als Durchbrechung des Naturzusammenhangs, keine Wunder geben kann».[19] Gemeint hatte er lediglich, dass man einer Quelle nicht jeden historischen Wert absprechen kann, auch wenn sie Elemente wie Wundererzählungen enthält, die historisch nicht haltbar sind. Barths falsche Wiedergabe von Harnacks Sicht nimmt bereits seine spätere Überzeugung vorweg, dass es Inhalte des christlichen Glaubens gibt, die zwar den Naturgesetzen nicht entsprechen und in diesem Sinne ‹Wunder› sind, die aber dennoch wirklich sind. Die Auferstehung Jesu wird für ihn ein solcher Inhalt sein.[20]

In seinem Text über die Stigmata des Franz von Assisi betont Barth ergänzend, dass Verstand und Wissen nicht das letzte Wort haben dürfen. Auch die historische Betrachtungsweise ist für ihn perspektivisch: «Allein wenn wir dieselbe [die Quellenkritik] nun vornehmen, so müssen wir uns durchaus klar sein, daß wir damit auf einen völlig subjektiven und relativen Boden treten, der an sich ebenso unwissenschaftlich sein kann, wie es das Stehenbleiben z.B. bei der ältesten Quelle wäre.»[21] Im Bewusstsein ihres Stückwerkcharakters kann aber auf Kritik nicht verzichtet werden. «Ohne Kritik keine historische Wissenschaft.»[22] In seiner Analyse der Texte, die die Stigmatisation des Franz von Assisi beschreiben, geht Barth der historischen Methodik kundig ans Werk.

Während seiner Berner Studentenzeit nahm Karl Barth an den Christlichen Studentenkonferenzen in Aarau im Kanton Aargau teil. Dieses jährliche Treffen war 1897 im Kontext der internationalen Studentenmissionsbewegung für deutschschweizer Studenten ins Leben gerufen worden. Hier sollten «sich alle Studenten, denen die Sache des Reiches Gottes am Herzen liegt, kennen lernen und mit ihren Lehrern, die gleichen Sinnes sind, in Berührung treten können».[23] Fritz Barth trug hier mehrmals vor und wurde Mitglied im Komitee älterer Herren. Karl Barth besuchte diese Treffen auch noch als Vikar und Pfarrer.