Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Història i Memòria del Franquisme

- Sprache: Spanisch

Rosalía Sender Begué narra en primera persona sus vivencias como hija de exiliados españoles en Francia, las vicisitudes y la lucha por la supervivencia en medio de la epopeya que arrastró a miles de refugiados a un exilio que duraría décadas. Asimismo da cuenta de las raíces de un firme compromiso político, de su militancia comunista en los años de lucha clandestina, de su empeño insobornable por restituir las libertades, acabar con la dictadura y construir un estado democrático y plural. Son las memorias de una luchadora antifranquista, hija de los que perdieron la Guerra Civil. A través de este testimonio vivo del exilio en Francia conocemos en directo la experiencia traumática de la derrota y, a la vez, la determinación con la que algunos núcleos prosiguieron la lucha y emprendieron la reorganización de la resistencia. Accedemos así a una parte de nuestra historia que había quedado en la penumbra. Además de sus peripecias como activista, se narran también las experiencias personales de Rosalía Sender, su participación activa en la recuperación de la democracia al final del franquismo y durante la transición. Se refleja en estas páginas toda una vida militante en la que destaca, asimismo, una dedicación y amor incondicionales por el arte, las letras y la cultura.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 663

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

NOS QUITARON LA MIEL

MEMORIAS DE UNA LUCHADORAANTIFRANQUISTA

NOS QUITARON LA MIEL

MEMORIAS DE UNA LUCHADORAANTIFRANQUISTA

Rosalía Sender Begué

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

2004

Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni totalment ni parcialment, ni enregistrada en, o transmesa per, un sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni per cap mitjà, sia fotomecànic, fotoquímic, electrònic, per fotocòpia o per qualsevol altre, sense el permís previ de l’editorial.

© Rosalía Sender Begué, 2004

© De esta edición: Universitat de València, 2004

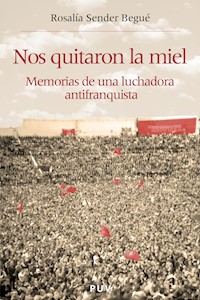

© Foto cubierta: Mitin de clausura del IX Congreso del PCE en la plaza de toros de Vistalegre (Madrid), 23 de abril de 1978 (Foto de Rosalía Sender Begué)

http://[email protected]ón: Maria CasanovaDiseño de la cubierta: Celso Hernández de la FigueraProducción editorial: Juli Capilla

Impresión: GUADA Impressors, SLISBN: 978-84-370-9420-5Depósito legal: V-4745-2004

A mis hijos, Antonio y Lidia,que han sido lo mejor de mi vida

A mi nieto Adrián,para que conozca mejorlos acontecimientos y vivenciasde sus raíces

Una vida como miles de otras,la de una abeja más de la colmena

ÍNDICE

A MODO DE INTRODUCCIÓN

LOS AÑOS DE AÑORANZA, ILUSIÓN Y ESPERANZA

Infancia

Juventud

Matrimonio

Misiones esporádicas

Los hijos

REGRESO A ESPAÑA Y LUCHA ANTIFRANQUISTA

Valencia, 1967

Encarcelamiento de Antonio y lucha contra la tortura

Nuevo trabajo y viajes a África

Militancia activa. Trabajo unitario y lucha por la democracia

Miembro de la Dirección del PCPV

La matanza de Atocha

Legalización del PCE y pacto constitucional

Campaña electoral y primeras elecciones generales

Secretaría de Finanzas

LA DEMOCRACIA

Cuestionamientos. Dedicación plena al partido

Separación

Proceso preautonómico

Enfrentamientos nacionalistas y otros

23 de febrero de 1981. Intento de golpe de estado

Congresos y campaña Anti OTAN

Elecciones generales de 1982

Dimisión de la Secretaría de Finanzas

Promociones Culturales del País Valenciano

Nuestras relaciones con el Partido

ALGUNAS REFLEXIONES

ÍNDICE ONOMÁSTICO

APÉNDICE GRÁFICO

SIGLAS

AP

Alianza Popular

BR

Bandera Roja

CCOO

Comisiones Obreras

CEOE

Confederación Española de Organizaciones Empresariales

CNT

Confederación Nacional del Trabajo

EE

Euskadiko Ezkerra

EPK

Euskadiko Partidu Komunista (Partido Comunista de Euskadi)

FRAP

Frente Revolucionario Antifascista y Patriota

HOAC

Hermandad Obrera de Acción Católica

JOC

Juventud Obrera Católica

LCR

Liga Comunista Revolucionaria

MC

Movimiento Comunista de España

MDM

Movimiento Democrático de Mujeres

OCE

Organización Comunista de España

ONU

Organización de Naciones Unidas

ORT

Organización Revolucionaria de Trabajadores

PCE

Partido Comunista de España

PCE-ML

Partido Comunista de España Marxista-Leninista

PCE (R)

Partido Comunista de España Reconstituído

PCPV

Partido Comunista del País Valenciano

PDLPV

Partido Demócrata Liberal del País Valenciano

PNV

Partido Nacionalista Vasco

PSAN

Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans

PSD

Partido Socialista Democrático

PSOE

Partido Socialista Obrero Español

PSP

Partido Socialista Popular

PSPV

Partido Socialista del País Valenciano

PSV

Partit Socialista Valencià

PTE

Partido de los Trabajadores de España

UCD

Unión de Centro Democrático

UCE

Unificación Comunista de España

UDC

Unión Democrática Cristiana

UDPV

Unió Democràtica del País Valencià

UGT

Unión General de Trabajadores

UML

Unión Marxista-Leninista

URV

Unión Regional Valenciana

USO

Unión Sindical Obrera

UV

Unión Valenciana

A MODO DE INTRODUCCIÓN

La historia la forjan millones de hombres y mujeres con su trabajo y su lucha, pero siempre la cuentan los que detentan el poder. Desde 1976 se nos muestra una «Santa Transición» que tiene poco que ver con la realidad. Se silencian los hechos que provocaron las decisiones que se tomaban, no por una «voluntad democrática» de hombres que siempre habían sido franquistas y que se resistieron al cambio, sino por la presión y la fuerza ejercida en su contra por la oposición y, en gran medida, por la organización del PCE. En la primera etapa de la democracia resultaba comprensible que no se rescatara inmediatamente la memoria histórica de lo que había ocurrido en la Guerra Civil y en los cuarenta años de franquismo. La presencia de elementos antidemocráticos lo dificultaba y no convenía encender nuevamente el fuego. Pero ya no era así cuando, por aplastante mayoría, el PSOE ganó el poder. Esta ocultación no sólo fue un error histórico, sino que constituyó una inmensa injusticia con los fusilados, los torturados, los encarcelados, los exiliados y todos los que luchamos por una sociedad más justa y más libre.

Los comunistas españoles defendimos la reconciliación nacional y fuimos los primeros en lanzar esa consigna, pero no para que los crímenes se olvidasen, no para que continuaran en las cercanías del poder los vencedores enorgulleciéndose de su pasado, ofreciendo lecciones de democracia quienes nunca la practicaron. Hemos tenido que esperar veinticinco años para ver por televisión una serie que describe un poco aquellos años o para contemplar algunas películas que tocan parcialmente el tema. ¡Pero todo de forma tan tímida!

La generación nacida con la democracia sabe poco de nuestra historia; continúa creyendo la versión de la Santa Cruzada; no conoce qué atrocidades se cometieron a lo largo de los cuarenta años de franquismo. Con lo sencillo que hubiese sido realizar series cuando ganó el PSOE, entrevistar a los supervivientes por la televisión, enseñar los documentales que duermen en los archivos estatales, realizar películas sobre las diversas facetas humanas del conflicto con testimonios vivos de los que padecieron los larguísimos años de cárcel, de los que vivimos en el exilio o hablar de los miles de desaparecidos. Sin afán de revancha, con la convicción de que conocer nuestra historia nos previene para que no se repita otra vez y resurja el fascismo que encandila con sus hazañas nazis a muchos jóvenes desinformados. No fue así. El PSOE mantuvo silencio con sus diez millones de votos, diez millones de personas de izquierdas que creyeron en su socialismo, y ello continuó a lo largo de sus trece años en el poder, sus trece años de mayoría absoluta. De haber actuado de otra forma, tal vez seguiría gobernando, tal vez se hubiera ganado a toda la izquierda.

No hace mucho –en octubre de 2002- la televisión programó dos domingos seguidos un interesante reportaje sobre el exilio dirigido por Alfonso Guerra. ¡Ya era hora! Eso es justo lo que eché de menos en su época de gobierno. Sin embargo, en esta serie el silencio sobre el PCE se mantuvo, y con el mutismo, la manipulación de la historia. En la serie aparecían algunos socialistas: debajo se señalaban sus nombres y su militancia, pero cuando lo hacían los comunistas no se referían a eUo. «Republicanos españoles», se indicaba nada más. En el documental se habló, sí, de la resistencia organizada dentro del campo de exterminio de Mauthausen, pero sin decir una palabra del partido que la dirigía. Incluso cuando hablaron de Francisco Boix y del proceso de Nuremberg, presentaron al fotógrafo como republicano español. ¡Claro que era republicano! Pero también era comunista. Manipulación y silencio. Nada de los miles de comunistas que lucharon en la Resistencia francesa de forma organizada, denominados ahora «valientes republicanos españoles». Cuando se habló de las guerrillas en España, se obvió el papel de los comunistas en ellas, sólo se mencionó al Partido cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, entraron nuevos destacamentos por los Pirineos con la esperanza de que los aliados apoyaran su acción. Lo presentaron como un fracaso. A lo largo del documental hablaron de muchos hombres y de sus gestas pero, de forma diabólica, silenciaron que eran comunistas y que justamente actuaron así por el hecho de serlo. Nos borraron de la historia, que es en definitiva otra forma de matar.

He redactado estos hechos vividos por mí con la visión acertada o errónea que en cada momento tenía de los mismos, para dar a conocer una parte de esa etapa oculta de nuestra historia. Me han empujado a ello mis hijos y mis amigos. Agradezco su insistencia, creo que sin ella no hubiera terminado. Ha sido un trabajo laborioso y en solitario. Agradezco a mi hija y a mi nuera que suprimieran algunos galicismos del texto y, muy especialmente, las orientaciones y ayuda de mi hija a lo largo de siete años de tarea.

Los camaradas, mujeres u hombres, que cito a lo largo de mis años de militancia, son un ejemplo del trabajo realizado con entusiasmo, ya fuera en las actividades de mi agrupación, en el feminismo, o en los órganos de dirección. Ignoro qué fue de buena parte de ellos. De otros sé que discreparon por una razón u por otra y abandonaron la militancia, no siempre de forma correcta, incluso algunos de manera dañina para la lucha. Si bien no comparto su actuación, ello no anula los momentos de ilusión que pasamos trabajando juntos, y valoro su trabajo positivo cuando dieron fuerza al Partido y lo impulsaron. En mi recuerdo sólo perduran los momentos en los que compartimos las esperanzas en nuestra lucha. Otras personas me perjudicaron personalmente tanto en el feminismo, como en las tareas de la dirección, pero considero que, pese a ello, el conjunto de su trabajo fue necesario para el funcionamiento del Partido. También debo suponer que no siempre mis formas de actuar fueron del agrado de todos. Estas memorias son testimonio de lucha, no ajuste de cuentas.

***

Desde que acabé de redactar estas memorias en octubre de 2002, han aparecido una serie de libros sobre la Guerra Civil, las matanzas, las cárceles, la represión y el exilio. Lo celebro. Más recientemente, tras unos días intensos de participación ciudadana, no sólo de las fuerzas progresistas organizadas en partidos o sindicatos, sino colectivos muy variados: pacifistas, ecologistas, feministas, así como un elevado número de jóvenes que han sacudido su pasividad, han logrado democrática y masivamente barrer a un gobierno que les ignoraba. Han sido días de ilusión y alegría. Es de esperar que el PSOE sepa dialogar y colaborar con todos ellos. No militan en sus filas, no están del todo de acuerdo con su política, pero le han votado respondiendo a su llamada al voto útil. Esperemos que, extrayendo las lecciones de nuestra historia reciente, el PSOE no vuelva a practicar el rodillo, ni a ningunear a quienes, sacrificando sus intereses de partido, han votado para hacer posible el cambio.

Octubre de 2004

MESÓN FUEN LA REINA. ALCALÁ DE LA SELVA (TERUEL) AGOSTO 1995

Sentada en un pedrusco me quedo quieta, inmóvil, fascinada ante este mundo multicolor y maravilloso. Agitándose en torno a mí hay decenas de bellas mariposas. Cada una es una obra de arte de la naturaleza y el conjunto constituye un cuadro cambiante, lleno de vida, un verdadero espectáculo. Círculos amarillos, rojos, negros, colores puros, luminosos, vivos y preciosos. Un Miró en miniatura posado sobre el fondo blanco de una margarita o en una amapola vecina otra mariposa más pequeñita, casi toda negra con manchas blancas: ésta es más bien un Tàpies. Ahora pasa delante de mí una con el naranja dominante y tonos verdes formando círculos, un minúsculo Robert Delaunay que se posa suavemente sobre el amarillo de un cardo. ¡Voy a fotografiarla! Ésta no se me escapa. Despacio, intentando no moverme mucho saco la cámara de la bolsa pero, adiós mariposa. En la piedra de al lado, una lagartija inmóvil. Sospecho que sólo dormita en apariencia: está a la espera de que algún insecto incauto se le acerque para zampárselo. Le importa un rábano la sinfonía de colores de estas flores silvestres que bordean el camino con el bullicio de las mariposas, que tanto me encandilan a mí.

No sé cuánto tiempo transcurre, ¡estoy tan a gusto! Ha sido un acierto venir aquí. Descanso total, no mirar el reloj, no tener que hacer nada, ninguna obligación, dormir lo que quiera, leer hasta que me canso, y patearme los contornos con pasión, ¡sí, pasión! Voy todos los días a pie a Alcalá de la Selva, el pueblo más cercano, a por la prensa, son tres kilómetros y medio de ida y otros tantos de vuelta y no me canso nada, seguiría muchos más, es un regalo para los sentidos. Voy bordeando trigales dorados sin cosechar. Se les ve bulbosos con sus granos maduros, listos para ser cortados, triturados y transformados en alimentos. Más allá son campos de avena, con otro matiz de amarillo, o bien cebada. La madre naturaleza ha dado a luz como cada año sus frutos. Todo eso bajo un sol de plomo, brilla y resplandece. A lo lejos tintinean los cencerros de las vacas que están desparramadas por la ladera de un monte, motitas negras y blancas sobre el verde. De vez en cuando, por los caminos se oye el chapoteo del agua, aquí hay manantiales y fuentes naturales por todas partes, el agua surge a borbotones de la tierra, se une, forma un hilo que reluce al sol, corre alegremente, va engrosándose; cuando salta alguna piedra forma una pequeña cascada cantarina que al final desemboca en el río Alcalá. Estamos al pie de la Sierra de Gúdar, y toda esta región es rica en agua. Así está de frondosa y bella.

Estoy en el Mesón Fuen de la Reina, de mi amiga Pilar Calvo, en la Virgen de la Vega, Teruel. Desde mi ventana, en el segundo piso, veo en primer plano los prados de un verde pálido, partidos en dos por una cinta siena, es el camino que lleva al pueblo. Al borde, Luis Miguel Galíndez, su hijo, ha plantado con mucho acierto una hilera de chopos, tiernos todavía, pimpollos con sólo dos o tres ramitas, pero orgullosamente tiesos, moviendo con alegría sus hojas al menor soplo de aire. Los prados están separados por muretes de piedras y arbustos, resultando, desde lo alto, unos dibujos geométricos en el tapiz verde de la hierba que me recuerdan a Kandinsky. Más allá hay choperas de diferentes tamaños formando una gama de verdes de diversos matices según su altura. A la izquierda no son muy frondosas todavía, parecen un ejército de soldados alineados con sus trajes verdes. Al fondo las montañas, masas verde oscuro, por los bellos pinares que las cubren. De vez en cuando emerge entre los pinos algún tejado, motitas rojas que le dan alegría al conjunto.

¡Quépaz! ¡Qué silencio! ¡Cuánta belleza! Este valle me suena a paraíso terrenal. El ambiente bucólico que me rodea me transporta a un tiempo remoto, casi olvidado. Como nada me apremia, me abandono al recuerdo, horas y horas en medio de esta paz, meditando y, de repente, tomo conciencia plenamente que estoy en el tramo final. La vida se va agotando, no me había hecho a la idea de que estoy en la tercera edad, pero así es. He llevado una vida tan intensa, tan activa, tan dura. No me quedaba tiempo ni para soñar, los ratos de calma eran para organizar, pensar en las cosas pendientes, preparar el día siguiente. Al final del día leer, leer lo imprescindible, pilas de periódicos, revistas, informes, libros. Todo robándolo al sueño. Y ahora, con las 24 horas a mi disposición, reviso en mi mente la película de mi vida. ¡Tantos proyectos, tantos sacrificios, tantos esfuerzos, tantas penas y tantas penurias! Y también, ¡cuántos momentos de alegría, esperanza, amistad, hermandad, calor humano, tantas ilusiones compartidas!

LOS AÑOS DE AÑORANZA,ILUSIÓN Y ESPERANZA

INFANCIA

Mis recuerdos más remotos se asocian a los sonidos estridentes de las sirenas y el pánico que inspiraban. Alguien me toma de la mano, seguramente mi hermana y me conduce al refugio. Todos los vecinos juntos, apretujados en el sótano. Gritos, lloros, «¡la pava, la pava!» gritábamos. Los bombarderos nos lanzaban sus mortíferos huevos. Explosiones, estruendo, más gritos, o bien silencios aterradores. Luego, el hambre. Mi hermana Vida y yo vivíamos entonces en Barcelona, en casa de una prima de papá. Él estaba en el frente, mamá lejos, en Olesa de Montserrat, en una fábrica que construía obuses para la guerra. Rememoro como en un sueño dorado el hecho de mirar desde la estatura de mis tres años y medio un par de palosantos inalcanzables que mi tía había puesto a madurar en un clavo en el balcón. Aquellos dos frutos que cada día adquirían un tono más anaranjado eran el paraíso prohibido. No sé quien se los comió, pero no fuimos nosotras, que estábamos allí de prestado y gracias.

A veces los recuerdos maravillosos se sobreponen al horror y surge como una gota de alegría, un pequeño consuelo. Un día viene papá a vernos. Estamos sentados los tres en la cama y papá extrae un tesoro de debajo de su cazadora. No es más que un chusco de pan, redondito y blanco, un manjar memorable. Papá nos mira comer con ternura y emoción, el pobre se había privado de sus raciones para traer pan a las nenas en uno de sus permisos. Pero después, más tarde, me invade el color rojo y la remembranza de un enorme griterío de gente alocada y aterrorizada: «¡Han tocado la CAMPSA, han tocado la CAMPSA!» El fin del mundo. La aviación alemana bombardeó los depósitos de gasolina de la CAMPSA en el puerto y el combustible se desparramó por el mar. Todo ardía, todo era rojo. Barcelona tenía el color del fuego. Y Barcelona despareció de mi memoria tras la llamas.

Desde Barcelona mamá nos llevó a la casa de mi tía Pilar, una de sus hermanas, que estaba cerca de Olesa de Montserrat. El único recuerdo que tengo de esos días, pero muy vivo, sucedió en el lavadero. Las mujeres estaban lavando la ropa y los chavales jugaban cerca; mi hermana y los otros más mayores intentaban ver quien lanzaba la paleta de lavar más lejos. Yo quise hacer lo mismo, cogí la paleta de mi tía, la lancé y… la seguí. Me pescaron, me vaciaron el agua que había tragado, me reanimaron y, tras el susto, mi tía Pilar me suministró una tremenda paliza.

Hasta ese día mi memoria resulta borrosa pero se vuelve nítida y refulgente como la nieve que pisé cuando me observo caminar con dificultad, los pies helados, atravesando la frontera. Fue el 6 de febrero de 1939. Mi madre no podía tomarme en brazos porque iba muy cargada, mi hermana igual y yo, con mis cinco añitos, transportaba tan sólo una manta cruzada en los hombros. Estábamos obligados a cruzar la frontera con lo que pudiésemos llevar a mano, nada de carros, ni coches, ni animales, así que miles de personas finalmente abandonaban sus pertenencias. Los campesinos catalanes que no se marcharon hicieron su agosto recogiendo los enseres de los exiliados. Aquel episodio fue espantoso porque además del frío y del cansancio, los fascistas, con sus aviones, nos bombardeaban. ¡Criminales! ¡Nazis inhumanos! ¿Qué objetivo militar éramos nosotros? Hileras de mujeres, ancianos y niños indefensos huyendo de la guerra, anhelando llegar a un país en paz. Siempre que veo la película de Frederic Rossif, Mourir à Madrid, no puedo evitar llorar, me veo entre toda esa pobre gente. ¡Qué gran reportero! Y qué poco han difundido esa película. Hubiera sido muy aleccionador pasarla y repasarla por la tele, en vez de las mamarrachadas americanas, pero no, ni ésa ni otras. Hemos llegado a la democracia y rápidamente se ha tratado de silenciar al máximo lo que pasó. Oficialmente se trataba de alcanzar la reconciliación entre todos los españoles, tapar heridas y evitar nuevamente el enfrentamiento de las dos Españas pero, ¿qué ha pasado? Tras cuarenta años de franquismo, de tergiversación de los hechos, pocos sabían la verdad de la Guerra Civil transformada en cruzada. Sólo los supervivientes de aquellos años, los prisioneros dentro de las cárceles y sus familias. Dos generaciones de españoles han sido educados con la versión franquista de los hechos: los rojos criminales destruyeron España, y el caudillo Franco, al frente de la Santa Cruzada, fue quien la salvó de la barbarie.

Era necesario llegar a la democracia sin afán de revanchismo, pero también lo era enderezar la verdad histórica. No se hizo porque no interesó despertar la simpatía de las nuevas generaciones hacia unos ideales de justicia, de solidaridad, de compañerismo y de hermandad, sentimientos muy peligrosos para el poder. Al contrario, les interesaba continuar manejando a un país muy despolitizado. Las fechorías cometidas por los franquistas y los alemanes se escamotearon y los malos continuaron siendo los «rojos», agrupando bajo ese término a socialistas, anarquistas y comunistas. Y ahora, cuando por fin, tras más de veinticinco años de democracia se estrena alguna película sobre el tema, se ensalza a los socialistas, anarquistas, incluso a los trotskistas, pero para los comunistas se reservan las palabras menos halagüeñas. Los grandes poderes no se sienten particularmente incómodos con los anarquistas. La historia ha demostrado que el anarquismo es una utopía que no lleva a ninguna parte. Si algún país pudo demostrar que el anarquismo era un arma eficaz para terminar con la explotación del hombre por el hombre, ese fue España. En esos años los anarquistas eran mayoría, ¡y mira lo que pasó! No obstante tengo un gran respeto por todos aquellos que lucharon con sinceridad por esos ideales. Mis padres fueron anarquistas, pero rápidamente se apercibieron de que mientras ellos hacían su revolución libertaria en Aragón, Franco ganaba la guerra. Los dos participaron activamente en la defensa de la República. Mi madre organizó la UGT y la nombraron enlace sindical en su fábrica de obuses. Mi padre se opuso a los abusos de muchos miembros de la FAI. Años más tarde nos repetía: «Ojo con el anarquismo, hijas mías, es un ideal muy bonito, pero es un sueño irrealizable por el momento, se necesitan hombres y mujeres nuevos, puros, hay que cambiar la sociedad primero para dar educación y cultura a todos.» Nos ponía en guardia porque él lo había vivido, había luchado con pasión y entrega por esos ideales sufriendo encarcelamientos y represión, y todo se había venido abajo.

Mi padre fue campesino hasta que cumplió el servicio militar y en 1917, con 22 años, se fue a Barcelona. Trabajaba en una fábrica de Olesa de Montserrat como ayudante electricista, pero tras participar en una huelga lo despidieron. En 1924 transportaba la cosecha de aceitunas hasta Barbastro, pero por otra huelga, esta vez de transportistas, lo encarcelaron. Militó en la CNT entre 1919 y 1931 y en una reunión conoció a mi madre, que había llegado a Barcelona a los 13 años como niñera, después fue doncella y más tarde cocinera. Se casaron en junio de 1925. Tras la boda vivieron dos años con los padres y hermanos de mi padre en La Torre, una masía de Las Pueblas, Aragón, trabajando las tierras y cuidando animales. Marcharon después a trabajar a Cataluña y regresaron al pueblo en 1930. Fueron años de vida azarosa debido a los avatares de su lucha militante, primero en la CNT, después en Izquierda Republicana. Ambos nos educaron a mi hermana y a mí en los ideales de justicia y libertad.

Una vez cruzada la frontera y ya en Francia, nos amontonaron donde pudieron y fue así como florecieron enfermedades olvidadas a pesar de las vacunas. La sarna y el tifus estaban a la orden del día. A los hombres los aparcaron sin más en las playas catalanas francesas, y los pobres, con mantas y palos, se fabricaron tiendas de fortuna para luchar contra el frío. Eran prisioneros vigilados y muchos murieron de frío y de enfermedades tras haberse salvado de las balas fascistas. Entre los miles de anónimos se encontraba la figura señera de nuestra poesía, don Antonio Machado, que concluyó sus días en Collioure. A un grupo de mujeres y niños nos enviaron a un centro de vacaciones infantiles a la ciudad francesa de la Vendée, en Les Sables d’Olonne, maravillosa y famosísima playa de la baja Bretaña francesa. Lo perdimos todo, incluida la documentación y las fotos, que desaparecieron con el bolso de mamá, pero a pesar de nuestra situación desesperada y de desconocer el paradero de papá, tuvimos mucha suerte, pues se hicieron cargo de nosotras las organizaciones de ayuda a los refugiados. Hubo un gran movimiento de solidaridad entre la población democrática y de izquierdas de toda Europa.

Tras tres años de guerra civil contra el fascismo sin apenas armas, toda la izquierda europea y de muchos otros países se sensibilizó en la defensa de la República, conscientes de lo que en España se estaba jugando. Desinteresadamente, por miles, acudieron a defender la libertad contra la tiranía en nuestro país, constituyendo las legendarias Brigadas Internacionales. Desconocían nuestra lengua pero hablaban el lenguaje de la solidaridad. Conocían la explotación, sabían de la represión fascista, de las injusticias y la miseria y en España lucharon codo con codo con nosotros. Aportaron su solidaridad, su bravura, su entrega, pero no eran un ejército formado y armado como lo era el de Franco, ayudado por Alemania e Italia. Ambos países pusieron a disposición de los franquistas el material más moderno y destructor y con él arrasaron ciudades enteras. Guernica fue el fatídico ejemplo.

Les Sables d’Olonne fueron para nosotras como una colonia de recreo de grandes y pequeños. Recuerdo como en un sueño los carritos de dulces y helados del paseo marítimo, los colores maravillosos de los sucre d’orge, que son unos palillos gruesos de caramelo, largos como un lápiz, pero con uno o dos centímetros de diámetro, o las sucettes, que son unos chupa-chups chatos en forma lanceolada. Yo miraba las inalcanzables golosinas con ojitos de deseo: los amarillos, los naranjas, los rojos, los verdes, parecían joyas que brillaban al sol. A veces el dueño de algún tenderete, al percatarse que era una niña refugiada, me regalaba uno, y todavía experimento una oleada de placer al recordarlo. La alegría que me invadía ante un manjar que hacía durar al máximo.

Entretanto mamá escribía constantemente a la Cruz Roja y a los organismos que ayudaban a los refugiados españoles para encontrar a papá. A él le tocó el campo de concentración de Bram, en el sur de Francia. Construyeron a toda prisa barracones de madera para diecisiete mil personas, cercados por alambradas y vigilados por gendarmes. Muchos, para poder salir de allí, se apuntaron a la Legión. Otros, como mi padre, se ofrecieron para trabajar en lo que fuese. No en vano, aunque de origen campesino, tenía mucha experiencia en otros oficios. Era un hombre muy mañoso y ocurrente. En el campo de Bram se dedicó a realizar trabajos artesanales que luego vendía. Era capaz de confeccionar unas sandalias preciosas sirviéndose de cualquier bolso viejo y trozos de cuero. Con cuerdas hacía unas alpargatas ligeras, con tablas viejas lijadas y pulidas fabricaba unos muebles muy airosos, y un sinfín de cosas más. Toda la vida me ha extrañado contemplar esas manos cortas de dedos regordetes que, sin embargo, obraban maravillas. Después de Bram fue trasladado como peón de labranza a una casa de la Beauce, a un pueblecito llamado Bois de Mivoie. Francia ya estaba en guerra.

La Beauce es el granero de Francia y abarca varios departamentos. Se trata de una inmensa llanura al sur de París de tierras fértiles, situadas por debajo el nivel del mar. En el centro está la capital de la región, Chartres, con su maravillosa catedral de los siglos XII y XIII. Como la Beauce es realmente tan llana, los picos de la catedral se divisan desde muchísimos kilómetros. Es una joya del arte gótico y contiene, junto a la Sainte Chapelle de París y a la catedral de Reims, las mejores vidrieras de Francia; sólo las de Chartres cuentan con dos mil metros cuadrados de cristal. Los Beaucerons, o sea sus habitantes, son los clásicos campesinos que tan magistralmente describió Émile Zola en La terre: encerrados, cazurros, ahorrativos, laboriosos, atados a su tierra. El mariscal Philippe Pétain, héroe de la guerra de 1914, que luego colaboró tan vergonzosamente con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, era oriundo de la región.

En la pequeña ferme en la que trabajaba papá nos adjudicaron una casita vieja que sólo tenía una sala, sin luz ni agua, pero con chimenea. Allí estuvimos los cuatro durmiendo en la misma cama porque no había espacio para más. Papá y mamá dormían en la cabecera y nosotras a los pies. Sólo vivimos allí unos cuantos meses pero fue en el invierno 1940, que batió el récord de frío. Pagaban una miseria y le proporcionaban un poco de comida para él. Sobrevivimos gracias a los caldos que hacíamos con los huesos que nos regalaba la carnicera del pueblo.

En los pueblos cercanos al nuestro trabajaban otros españoles también salidos de los campos de concentración, y no todos tenían la suerte de contar con la familia unida como nos sucedía a nosotros. Para poder adquirir alimentos de primera necesidad, mamá lavaba la ropa a catorce refugiados, españoles como nosotros que trabajaban en los pueblos cercanos. El trabajo se hacía en el lavadero público y, como estábamos en pleno invierno, había que romper primero el hielo para poder lavar la ropa. Luego la secábamos frente a la chimenea de casa, y para ello debíamos recoger leña del bosque cercano. Mi hermana, la pobre, sufría horrores de los sabañones y a veces no podía salir pero yo, un renacuajo de seis añitos, aprendí a apañármelas removiendo nieve y recogiendo ramas muertas con mamá.

Recuerdo que las dueñas que empleaban a papá, una señora mayor que parecía una urraca y su hija solterona, me llamaban para recoger huevos. Como las gallinas son unas caprichosas y no entienden de órdenes, buscan los sitios más dispares para poner sus huevos y hay que seguirles el rastro, cosa nada difícil porque se delatan cacareando. Como yo era menudita me hacían subir a los pajares e introducirme por agujeros para recoger los huevos, pero las muy rácanas me registraban siempre por si me guardaba alguno. Nunca hubo premio. También recuerdo que el 11 de septiembre de aquel año, que era el cumpleaños de papá, éste nos dio una sorpresa: trajo a casa una caja redondita de madera que resultó ser un camembert entero. Mi hermana y yo formamos una rueda bailando de alegría en torno al queso. ¡Menudo festín!

Después de la invasión, finalmente llegaron hasta nuestro pueblo los alemanes y otra vez nos tuvimos que enfrentar al éxodo, aunque esta vez los cuatro juntos y contando con un carrito de mano con el que se había hecho papá, que él arrastraba, así que de tanto en tanto me subía a él. Pero no caminamos muchos días, porque, ¿a dónde íbamos a ir? No estábamos en nuestra tierra, en todas partes éramos refugiados, unos parias. No conocíamos a nadie, no podíamos acudir a casa de ningún familiar como hacían los franceses que huían, así es que mis padres decidieron no seguir y detenernos donde encontráramos alguna casa para buscar trabajo.

Llegamos a un pueblo que ya había recibido la visita de los alemanes. Encontramos un patio abierto y entramos. La casa también permanecía abierta, con las puertas y ventanas rotas. Nos metimos dentro para pasar la noche. Era una casa bastante grande y nueva, con un gran patio-corral y varias dependencias: granero, establo, gallinero, caballerizas y otra casita dentro del patio, más vieja pero con una gran bodega. Estaba llena de paja por todas partes pero carecía completamente de enseres, ni muebles ni nada. Parecía abandonada. Los vecinos nos dijeron mediante gestos que podíamos quedarnos y después nos explicaron que los dueños vivían en la capital. Para instalarnos, mis padres se pusieron manos a la obra; recogimos toda la paja, la amontonamos en el granero y en el pajar hasta el techo. Papá buscó troncos de madera y tela metálica y fabricó dos camas muy rústicas. Ya no dormiríamos en el suelo. Mamá hizo con tela de sacos y paja dos colchones y, afortunadamente, contábamos con mantas y sábanas. Para calentarnos y para guisar hacíamos con la paja unos hatillos muy prietos para que durasen más.

Aquella casa tan grande para nosotros solos nos pareció una maravilla. La vivienda propiamente dicha la formaban dos grandes salas. Los primeros tiempos ocupamos sólo la primera, con las dos camas al fondo. En el centro estaba la chimenea que también servía de cocina. Guisábamos con un trébede de hierro o con la crémaillère y la olla colgando entre sus dientes. Frente a la ventana que papá arregló, se situaba la gran mesa fabricada por él y en el otro rincón de la gran sala había un grifo. ¡Qué ilusión, agua corriente en casa! La vivienda tenía en el patio unas escaleras de piedra que conducían al granero, el cual cubría toda la casa; en el hueco de las escaleras se encontraba la caseta del perro. Al otro lado se levantaba la casa pequeñita, que debió ser la primera construcción de la masía y que poseía una fresquísima bodega. El patio se cerraba con una verja grande para los carros y una pequeña para las personas. Supongo que en otros tiempos la granja albergaría caballos, vacas, cerdos, gallinas y otros animales, pero nosotros no encontramos rastro de ninguno. Lo que más ilusionó a mis padres fue el huerto, muy grande, con árboles frutales y vallado. Comparado con lo que había sido nuestra vida en los últimos años aquello nos pareció un pequeño paraíso. Y así Guillonville, un lugar situado en el departamento del Eure-et-Loire, en plena Beauce, a unos 80 kilómetros de la anterior población donde lo pasamos tan mal, se convirtió en nuestro hogar durante cuatro años.

Guillonville no era muy grande. La carretera lo dividía en dos. Tendría dos o tres centenares de casas y la casi totalidad de sus vecinos vivían de la tierra. Algunas masías contaban con muchos jornaleros, otras eran más modestas, pero todas tenían animales y huertos. En la plaza se erguía la iglesia con su campanario puntiagudo desde el que se gozaba de las mejores vistas. Sólo existía una tienda antiquísima para adquirir lo más imprescindible y que el campo no ofrecía. También servían vino. En la plaza se instalaba un zapatero remendón, tan necesario en esos años de penuria en los que los zapatos escaseaban y las malas botas tenían que durar años y servir para varios hermanos. Guillonville contaba igualmente con un herrero y asimismo disponía de una modista, muy buena y capaz. En su taller trabajó mi hermana como aprendiza un año después de instalarnos en el pueblo. Para cualquier otra necesidad, médico, farmacia, mercado, o lo que fuera, había que usar la bicicleta hasta Patay, a diez kilómetros. La escuela se encontraba adosada al ayuntamiento, al final del pueblo y era de construcción más reciente que el resto de edificios de la población. Se componía de una única aula en la que todos estudiábamos juntos, grandes y pequeños. Las separaciones se establecían mediante las hileras de los pupitres: los principiantes, los medianos y los mayores, chicos y chicas mezclados. Mi hermana y yo fuimos a clase y rápidamente dominamos el francés.

Recuerdo al primer maestro que tuvimos como a una mala bestia. Se trataba de un hombre muy mayor que se jubiló fiel a la máxima: «¡La letra con sangre entra!» Nos golpeaba en las yemas de los dedos cerrados en capullo con una regla de madera, cuando no nos obligaba a arrodillarnos en una esquina de la clase con los brazos en cruz, cargados con libros. Pronto tuvimos otro profesor más joven que se desesperaba al ver lo ceporros y obtusos que eran algunos chicos. El último maestro que tuve fue buenísimo, guardo un gran recuerdo de ese pedagogo. Al notar mi interés por las clases y satisfecho con mis resultados, insistió a mis padres para que siguiera estudiando.

Mi padre continuó trabajando en varias casas de campesinos que necesitaban sus brazos hasta conseguir que le pagasen un sueldo como a cualquier trabajador francés. Durante los inviernos se adentraba en bicicleta en el bosque para trabajar donde lo necesitaran. De vez en cuando traía a casa una mantequilla salada riquísima que no se fabricaba en el pueblo y que él conseguía de alguna masía del bosque. Mi hermana y yo nos abalanzábamos sobre ella y con las tostadas que nos hacíamos en la estufa, nos preparábamos unos auténticos banquetes. No había café, pero teníamos leche y malta. Mi madre, por su parte, hacía tejidos de punto por encargo y durante los veranos recogía patatas, o lo que fuera, con mi hermana. Todos nos comportábamos como hormigas que no paraban para que no faltara lo esencial y para ir mejorando. A pesar de ser muy pequeña yo ayudaba en el cuidado de los animales con los que mis padres habían poblado las dependencias de la casa. Teníamos gallinas, conejos y un cerdo, que no paraban de engullir. Las gallinas no dan demasiado trabajo, en gran parte se las apañan solas, pero los conejos no se cansaban nunca de comer y había que ir a recoger hierba fresca para ellos por los bordes de los caminos y las cunetas. Yo llenaba un saco por las mañanas antes de ir a la escuela y luego otro por la tarde al volver. Los otros niños jugaban y se divertían pero yo no podía hacerlo. Al contrario, en verano, cuando no había escuela, debía espigar y al principio, lo hacía como las pocas francesas que lo practicaban, formando gavillas. Pero pronto mamá se las ingenió para ponerme una bolsa grande en plan delantal, con una abertura superior para meter las espigas desechando la paja, pero a medida que la bolsa se llenaba tirando de mí con su peso los ríñones me dolían mucho. Sospecho que todos los trastornos que he tenido toda mi vida en la columna vertebral vienen de aquellos años. Mi madre fue una persona muy dura y autoritaria, sin grandes contemplaciones ni mimos hacia mi hermana o hacia mí. Fue ejemplar para que no nos faltara lo esencial, y se cuidaba de que fuésemos siempre muy limpias y bien educadas. Se sacrificaba cuando estábamos enfermas pero no recuerdo que jamás jugara con nosotras, o que bromeara, ni que nos diese besos. Así que para mí la escuela constituía mi gran evasión: podía jugar en el patio durante el recreo con mis compañeras, cantar con ellas, reír, correr y hacer las diabluras de mi edad. En clase un mundo mágico se abría ante mí, una vida desconocida; me apasionaba todo, pero especialmente la Historia y la Geografía. Al compartir aula escuchaba las explicaciones que el maestro proporcionaba a los mayores y como lo asimilaba todo con voracidad, era la primera de la clase y concluí el ciclo primario con dos años de antelación, algo de lo que me sentía muy orgullosa. Fue así como a lo largo de todo el ciclo primario, «la pauvre petite espagnole»1 se permitió el lujo de echar una mano a sus compañeras francesas cuando la necesitaban.

Recuerdo un episodio que me marcó bastante. En clase siempre me asignaban un sitio en el pupitre al lado de un chico que, como yo, tampoco tenía piojos. Éramos los únicos. Además también iba limpio y era educado. Nos hicimos amigos y le ayudaba en sus deberes. Una tarde volvía de un encargo que me había dado mi madre y vi un grupo de chicos que jugaban. Entre ellos estaba mi compañero y me llamó: «¡Ven. Arriba hemos hecho con las pacas una caseta!» Llamábamos pacas a la paja prensada que hacían las cosechadoras. Yo subí confiada porque Gerard estaba con ellos pero, cuando llegué arriba, tiraron la escalera y se echaron a reír a grandes risotadas: «¡Ja ja! ¡Ahora te vamos a quitar las bragas y vas a ver lo que es bueno!» No me lo pensé ni dos segundos: me tiré desde allá arriba. Debajo afortunadamente había un poco de paja, pero me dolió todo el cuerpo del golpe y aunque no me rompí nada, no sé como pude llegar a casa. Ellos no habían previsto eso y no supieron bajar tan rápido como yo sin escalera, por eso me pude escapar. Ni que decir tiene que dejé de hablarle al tal Gerard y de ayudarle. Y como comenzó a empeorar en sus notas su madre se quejó a la mía, diciéndole que yo me había vuelto muy orgullosa. El muy canalla se guardó de confesar sus fechorías a su madre y a partir de ese momento me he mantenido siempre en guardia con los chicos. Fue una traición que me afectó mucho. Yo tenía entonces unos once añitos y la banda de gamberros entre once y catorce.

En el pueblo había una iglesia católica, pero parte de sus habitantes eran protestantes que debían de ir al templo del pueblo cercano para asistir a sus oficios. Lo mismo les ocurría a los católicos de allá que venían al nuestro. Nuestros vecinos más cercanos eran protestantes, unas personas estupendas; cuando llegamos al pueblo nos dijeron que aunque ellos eran protestantes nos aconsejaban que fuésemos a misa, porque así, pensaban, el resto del pueblo nos aceptaría mejor. A mis padres, de ideales anarquistas, la perspectiva les parecía algo semejante a una patada en el hígado. Pero ocurrió que, al principio, cuando dormíamos todavía en colchones de paja yo estuve enferma. Apareció entonces el cura en casa con un colchón de lana a cuestas, para que «la petite malade»2 no durmiese en la paja. Aquel detalle les ablandó bastante y así asistí incluso a la catequesis. Hice la primera comunión, la confirmación y la segunda comunión que entonces se estilaba en Francia y también el examen de Instrucción Religiosa que se celebraba para todo el cantón. Para orgullo del cura quedé la primera: no en vano yo era hija de unos rojos a quién él había rescatado. Precisamente debía ser por eso por lo que mi padre no estaba muy tranquilo. En casa me suministraba el contra veneno, como él decía. Me obligaba a juzgar y analizar lo que decían los curas y lo que realmente aplicaba la Iglesia en todas partes. En menudos aprietos metí al pobre cura, interrogándole sobre la virginidad de una mujer que había tenido un hijo y preguntándole cómo era posible que ante el quinto mandamiento la Iglesia apoyara las matanzas de Franco en España.

De mi época «religiosa» me queda como recuerdo maravilloso mi primera comunión porque tuve como regalo mi primer reloj, algo que significó un gran esfuerzo para mis padres. Todavía lo conservo. Fue mi fiel compañero durante diez años, soportando golpes, caídas, inmersiones involuntarias en piscinas y olvidos nocturnos a la hora de darle cuerda. Me acompañó en todos los exámenes, nunca me falló y le tengo cariño. Ahora está el pobre feúcho, con la correa rota, ennegrecido, apenas si se ven las horas, duerme en su cajita en un cajón de mi mesita de noche, pero cuando lo saco y le doy cuerda, lo acerco a mi oído, su corazón vuelve a latir con alegría, y yo me veo con mi traje de comunión haciendo el mismo gesto. Funciona de maravilla y para mí es una joya muy preciada. Como éramos pobres, ni soñar poder comprar un traje blanco, nos lo prestó justamente la madre del famoso Gerard. Yo estaba emocionadísima al verme con un vestido tan lindo porque, al ser ellos pudientes, el traje era precioso. Pero lo mejor de la ocasión fue que treinta y cinco españoles de todos los contornos asistieron a mi fiesta. Se mató un cordero y aquello fue el no va más. ¡Qué alegría, qué día de amistad tan bonito! Sin embargo no le perdoné al cura que no me escogiera para enseñarme el armónium, siendo yo una de sus mejores alumnas. Él pensaba que tarde o temprano regresaríamos a España y que yo no le ayudaría para tocar en misa más adelante, por lo que no tenía sentido invertir tiempo en mí. No tuve así ocasión de pequeña de estudiar música y saber tocar un instrumento.

Otra de las cosas que nos mejoró mucho la vida fue comprar una radio cuando yo tenía unos diez años. ¡Qué alegría en casa, oír música española! Éramos, claro está, forofos de Radio Andorra y mi padre, que en su juventud había sido muy aficionado al baile, nos enseñó a mi hermana y a mí a bailar el pasodoble, el vals, el tango. Pero fundamentalmente la radio se compró para escuchar Radio España Independiente y tener noticias de España. Estábamos en guerra y papá, por las noches, con la oreja pegada a la radio, intentaba captar las palabras entre todos los ruidos infernales que los franquistas introducían para impedir la recepción.

Guardo muy buenos recuerdos de los animales: pollitos, conejos, patos, el cerdo. Tuve un perro, Boby, totalmente blanco, que sabía leer en el reloj las seis de la tarde y cuando se acercaba la hora y la puerta continuaba cerrada, gemía y rascaba para que mi madre le abriese. Se encaramaba en lo alto de la escalera de piedra que llevaba al granero y espiaba mi regreso del colegio. Nada más doblar yo la esquina de mi calle, se ponía a ladrar como un loco de alegría. Era mi mejor amigo. íbamos juntos a comprar la leche a una masía cercana, mi primera tarea al llegar de la escuela; luego salíamos los dos a recoger hierba para los conejos. Él disfrutaba persiguiendo y matando saltamontes, haciéndose el bravucón cuando pasaba otro animal y ladraba ferozmente si alguien se acercaba a mí. A veces los domingos jugábamos los tres a escondite, él, yo y el gato; claro que por el olfato siempre me encontraban. A mi Boby lo atropelló un coche. ¡Cuánto lloré! Tuve otros, pero él fue mi mejor recuerdo. No obstante con los gatitos también me divertía mucho, son muy juguetones. A veces los disfrazaba como si fueran muñecas y los animales lo soportaban sin rechistar. Me hipnotizaba presenciar las enseñanzas de la gata a sus gatitos. ¡Increíble! La madre cazaba un ratoncito y le rompía el pescuezo para dejarlo medio muerto. El ratoncillo se escapaba y los gatitos corrían tras él; a veces cuando no se atrevían a atacar y el ratoncito se escapaba, la madre saltaba y lo volvía a traer, una y otra vez, hasta que sus gatitos se decidían a rematar la tarea.

El huerto de Guillonville era bastante grande, una parte de él incluso era arboleda, con unos tilos altísimos. En el resto, como mis padres de eso entendían mucho, cultivaban de todo para nuestro sustento y con las frutas sobrantes mamá hacía confituras. Pero sobre todo recuerdo las flores. Papá nos dejó «a las mujeres» un trozo del huerto para las flores y aquello era una maravilla. Mamá sentía por las flores debilidad. Las sembraba, las transplantaba, las podaba, las injertaba, las cuidaba, era una gran entendida. Toda la vida, en todas partes sus flores han sido la envidia de sus vecinas y ella gustosamente regalaba esquejes a quien se los pidiera. En Guillonville teníamos muchísimos rosales pequeños, en arbustos, trepadores y de varios colores, claveles reventones preciosos, o clavelinas olorosas, dalias, alhelíes, margaritas, crisantemos, pensamientos, violetas, ¡imposible citarlas todas! Incluso teníamos dos árboles de lilas, una blanca y otra lila. Aquel rincón era nuestro paraíso, todos los colores, todos los perfumes. Como si se tratara de un juguete, me dejaron un trocito pequeño para mí, dos metros por uno, y en ese minúsculo espacio yo jugaba a jardinera. Sembraba, regaba, arrancaba las malas hierbas, hasta tuve dos pies de fresas que dieron frutos, ¡qué ilusión! Cuando vi la primera un poco roja me la comí, pero no estaba todavía madura y resultó un poco ácida. «¡Tienes que esperar a que estén totalmente rojas!», me decía papá. Esperé más para las otras, pero los pájaros las picaron y se las zamparon, ¡qué berrinche me tomé! «¡Hay que protegerlas! ¿Ves? Igual que hacemos para las uvas de la parra», me decía papá que me iba enseñando la naturaleza y sus leyes.

Debió ser Guillonville, con nuestro huerto y sus flores y los cuatro años de vida en el campo, lo que prendió en mí el gusto por los colores. Años más tarde en la galería, contemplando las obras, me decanté siempre más por las que tenían colores bonitos y vivos. Cuando los pintores insistían en sus obras favoritas pero no apreciaban en mi cara mucho entusiasmo, me espetaban: «¡claro, a ti, si no lleva colorines no te gusta!» No siempre, pero es que mis ojos de niña guardaron en la retina toda esa sinfonía de colores. Los colores marcan la transformación de los elementos de la naturaleza que nos rodea, según las estaciones del año, y según las horas. La naturaleza posee todos los tonos en infinitos matices. Los trigales en primavera son un tapiz verde claro y, en agosto, ondulante dorado que brilla al sol salpicado por las luminosas manchas rojas de las amapolas. Los árboles ofrecen una multitud de tonalidades y texturas; unos son frágiles y temblorosos ante el viento que los doblega, otros altos, sólidos, acogedores, ¡cuántas veces me he protegido debajo de ellos del sol y de la lluvia! Otros nos tienden sus brazos para columpiarnos. Me encantaba trepar por ellos, lo más alto que podía. Así podía ver bien el cielo, el cielo y su cambio constante guiado por el sol. Por la mañana, cuando apunta en el horizonte, nos lo muestra con unos preciosos morados o lilas, para luego adentrarse en toda la gama de azules, alguno a veces tan pálido que parece blanco cegado por sus rayos. A menudo se confunde con el mar. Cuando el sol se despide incendiando el cielo de rojos, naranjas, amarillos, es apoteósico y ya por la noche, se convierte en un paño de un azul tan intenso que apenas lo perfora el brillo de las estrellas. Otras veces, son las nubes las que actúan de pintoras de ese inmenso lienzo que es nuestra bóveda. De niña, muchas veces sentada en la escalera del granero, me quedaba mirando las imágenes cambiantes de las nubes, recorriendo la gama del blanco al gris perla o plomizo.

La época que más me impresionaba era el otoño, observar como toda esa paleta de verdes se transformaba en un lujo de colores ocres, dorados, amarillos, rojos y siena. Después la lluvia de colores en forma de hojas caía al suelo formando otro tapiz, hasta que la tierra la hacía suyas. Son los colores los que indican que la naturaleza está viva, los colores son la vida en perpetuo movimiento y yo los necesito en mi entorno, me dan alegría y dinamismo.

En invierno surgía otra paleta. Los mantos blancos cubriéndolo todo. La nieve transforma unas casuchas viejas y negras en un paraje de cuento de hada. Hacíamos muñecos, que eso era gratis, nos peleábamos con las bolas de nieve y patinábamos en la balsa del pueblo que en verano servía para que los animales bebiesen y para que nosotros nos remojáramos. Mi madre me había prohibido patinar, por lo tanto yo me conformaba mirando disfrutar a los demás. Ella temía que me cayese y acabara en el hospital: «¿y si tenemos que volver a España y tú en el hospital, como haríamos?» Pero yo no siempre la obedecía y cruzaba la balsa patinando como los demás. Sin embargo era realmente peligroso, no llevábamos calzado adecuado sino botas de suela de madera y las caídas eran muy frecuentes. Lo habitual de aquellos días para mí era morirme de envidia viendo jugar a los otros. La famosa balsa estaba situada en el camino de regreso de la escuela y mi madre, que lo tenía todo muy controlado, preguntaba «¿por qué has tardado tanto? ¿No habrás cruzado la balsa?» Y paliza al canto. Debo reiterar que mi madre en su lucha perseverante, tanto por nosotras como por sus convicciones, afrontó las penurias de manera admirable pero era una persona de ordeno y mando, con una moral rígida y mano muy ligera. Recuerdo bien los golpes que nos daba con el mango de la escoba en la cabeza. Cuando la emprendía con mi hermana y yo lloraba por ello, se enfadaba más: «¿Por qué lloras?», decía, «¡Toma, así llorarás con razón!» Y me propinaba una bofetada. Ahora cuando repaso nuestra niñez y veo lo trabajadoras que hemos sido, lo serias, lo obedientes, me cuesta entender el por qué de tantos azotes. En una ocasión, al quejarme del peso del saco de hierba para los malditos conejos, mamá me dijo: «cuando te parezca que no puedes hacer algo, llama a la señora Necesidad y ella te ayudará». Yo tenía unos diez años. Para facilitar mi trabajo, papá me construyó un carrito con cinco planchas de madera y dos ruedas de una bicicleta vieja; para guiarlo me hizo, con una rama tierna de un árbol, un arco. El carrito quedó muy chulo y yo iba la mar de ufana con él, todos los crios me lo envidiaban. Un día el saco de hierba estaba tan cargado que no tenía fuerzas para subirlo al carro. Me acordé de doña Necesidad pero no me atreví a llamarla en voz alta, así que lo hice bajito. Esperé un buen rato la ayuda, repetí la petición y no ocurrió nada. Así que como se hacía de noche, vacié la mitad del saco, lo subí de nuevo al carro y después lo volví a llenar con la hierba que había sacado. Cuando se lo conté a mamá me espetó: «¿Ves como la señora Necesidad te ha ayudado?» Muchas veces a lo largo de mi vida, cuando me ha tocado enfrentarme a un problema espinoso y duro, me he acordado de la dichosa frasecita, y mentalmente me he dicho: «¡Bueno, voy a tener que llamar a la señora Necesidad!».

La vida en Guillonville transcurría de esta manera: el trabajo, la escuela, los animales, las fiestas campesinas marcadas por rituales como la matanza del cerdo, o las enfermedades como la difteria que padecí con once años, con el médico más próximo a 10 kilómetros de distancia. El doctor pudo atenderme gracias a la solidaridad que entre todos nos prestábamos. Un compatriota fue a buscarlo en bicicleta bajo la nieve. Seguíamos con inquietud los avatares de la guerra, discutíamos con mis padres las razones de nuestra Guerra Civil y las de todas las guerras y de esta manera mi hermana y yo nos fuimos politizando. Escuchábamos juntos Radio Londres y nos manteníamos informados sobre la lucha en los diversos frentes contra los alemanes y en la Resistencia francesa, donde luchaban muchísimos españoles. Asistimos con angustia a la larga defensa de Stalingrado hasta que llegó la gran alegría de la derrota alemana. Recuerdo que mi padre, eufórico, comentó: «Ahora ya no pueden esperar más, tienen que desembarcar los aliados, ¿por qué esperan tanto?». Claro, años más tarde hemos conocido por qué: esperaban a que los alemanes machacaran a los rusos, y sólo después de ver que los soviéticos avanzaban imparables hacia Berlín se dieron prisa a desembarcar en Normandía.

Mis padres pensaban, como lo hacían todos los españoles refugiados, que los aliados liberarían Francia y luego España. Habían pasado ya por casa algunos españoles que habían traído prensa clandestina antifranquista. Mis padres se sentían muy animados. Se hablaba de la Unión Nacional y se organizaron guerrillas para ayudar al derrocamiento de Franco. En esas guerrillas se incorporó con sus padres, él con 16 años, el que luego sería mi marido. Los tres estuvieron en el Valle de Arán. En casa no me comentaban cosas concretas ya que tenía sólo 12 años, pero mi hermana ya había cumplido los 17. Un día vi que mi madre cosía dos mochilas. A mí me entró un temor enorme ante la perspectiva de quedarme sin mi hermana. Me llevaba más de cinco años y siempre se ocupaba de mí cuando era más pequeñita y a menudo estábamos solas. Ella era mi dios, nos sentíamos muy unidas, así que se marchara la «Tata» no me hacía ninguna gracia. En casa llamábamos a Vida, Vidita, pero desde que comencé a hablar yo la llamé Tata, y así continuó siendo. Observaba que en mi entorno se desataba una actividad febril. Todos parecían contentos, todos pensaban que aquello iba a durar pocos meses. Franco, tras la caída de Hitler y Mussolini que habían sido los artífices de su victoria, duraría cuatro días, luego nuestra separación sería corta, había que arrimar el hombro, todo era poco para recuperar nuestra patria.

Pero entretanto fue en Guillonville donde asistimos al final de la Segunda Guerra Mundial. Por allí pasaron los americanos con sus jeeps. ¡Qué alegría! ¡Qué fiesta! Nos apretujábamos por las calles para verlos pasar. Ellos paraban sus camiones, los besábamos, les ofrecíamos flores, licores, frutas, ellos reían, nos tiraban galletas deliciosas, café en polvo, y la gran novedad para nosotros los chicos: chicle. Los chavales nos tirábamos como locos ante aquellas delicias y, sobre todo, nos abalanzábamos a por el chocolate, ¡chocolate verdadero! no como el que a duras penas lográbamos conseguir y que sabía a tierra. ¡Qué bonito fue todo aquello! La gente riendo, cantando, bailando. Se acabaron de pronto las caras largas, las frentes ceñudas, el recogerse rápidamente en casa. Descubrimos con sorpresa que algunos vecinos pertenecían a la Resistencia. Se organizaron fiestas en la que al fin, todos en pie y a pleno pulmón, pudimos cantar la Marsellesa, ese himno que pone la piel de gallina, y que aprendimos clandestinamente en la larga noche de la ocupación alemana. El himno que compuso en Estrasburgo el capitán Rouget de Lisie en 1792, en el curso de una noche de guerra contra los prusianos que invadían Francia, para aplastar la joven República que se proclamó tras la Revolución de 1789. Ese himno llegó hasta París en las voces de los voluntarios de Marsella, que vinieron a la capital para ayudar a los parisinos en su defensa, convirtiéndose desde entonces en el himno nacional francés. Cosimos con los paños y telas que pudimos encontrar la bandera tricolor francesa para decorar las ventanas. Las chicas nos fabricábamos ramos con las flores silvestres que simbolizaban los colores de la República: margaritas blancas, amapolas rojas y bleuets azules. De repente todos éramos amigos. Para celebrarlo fui a Patay con mi hermana en bicicleta a la primera feria de mi vida y me monté en el tiovivo que había estado parado durante la guerra. Fue mágico subir y bajar dando vueltas, con tantos colores y mucha música sonando. Probamos los Berlingots, unos caramelos de diferentes colores y sabores que los feriantes fabrican a la vista del público con una pasta de goma, guimauve, se llama. La pasta se trabaja y estira para formar una especie de cordel grueso como el dedo pulgar. Luego este cordel se cuelga en una barra y se va cortando con unas tijeras a petición del público con dos cortes opuestos, dándoles así su típica forma triangular. Esa tarde se me quedó grabada, nunca he vuelto a gozar en una feria con tanta ilusión como en aquella.

El último año de guerra había llegado al pueblo, huyendo de los bombardeos de París, una familia que, casualmente, pese a ser franceses, eran de origen español. Todos hablaban nuestra lengua y tenían dos hijas más o menos de la edad de mi hermana y un hijo mayor, guapo y simpático, Toni, que se enamoró de Tata. Era lógico, mi hermana era una morenaza de grandes ojos negros, sonrisa preciosa, buen tipo, simpática y alegre. Cantaba y bailaba muy bien, por lo que siempre arrastró un montón de enamorados detrás. Así que a nadie sorprendió cuando se comprometieron. Los parisinos convencieron a mis padres para que mi hermana se trasladara con ellos a París con la promesa de que ellos la cuidarían. Nosotros tres nos quedamos unos meses más en Guillonville, hasta que mi hermana encontró un sitio donde cobijarnos, cosa harto difícil tras cuatro años de guerra, con gran parte de París arrasado por los bombardeos. Para mí fue un alegrón porque, de otro modo, me hubiese visto obligada a marcharme a un pueblo situado a más de 60 kilómetros para continuar mis estudios, concluido ya el ciclo primario. La perspectiva de vivir sola entre desconocidos me aterraba, así que reunimos de nuevo los cuatro era lo mejor que me podía ocurrir.

Liquidamos la casa de Guillonville, y en camión, ya de forma civilizada y sin sobresaltos, nos mudamos a París, o mejor dicho a las afueras, un pueblo, que ahora es una barriada. Se llamaba Choisy-Le-Roy y el majestuoso río Sena la atravesaba. La vida allí era tranquila y agradable. Había un castillo rodeado de un parque, que Luis XV, el «Rey Bienamado», hizo construir para su favorita, la famosa marquise de Pompadour.

En lugar de castillo, nosotros obtuvimos, como un enorme favor, una habitación grande situada en el semisótano de la vivienda de una tía de Toni, el novio de mi hermana. Tenía, eso sí, luz y agua, pero solamente había espacio para colocar la estufa, la mesa y la cama de mis padres. Nosotras teníamos derecho a una habitación para dormir arriba. El 13 rue du Bel Air lo formaban las diferentes casitas de las tías de Toni y de sus padres, formando una especie de U con un patio común en el medio, y al igual que el resto de las viviendas de la calle, estaba rodeado de huertos y jardines. Los franceses llaman esas casitas «villas» y son el encanto que rodea París, con jardines floreados y arbolados que constituyen un remanso de paz. El sueño de todos los parisinos es poseer «une villa en banlieue»3. Pero aquel chalet no era un sueño. Para nosotras era bastante incómodo tener que salir fuera para ir a dormir, pero tuvimos suerte de encontrarlo. Además aquello parecía un rincón de España, porque toda la numerosa familia hablaba español, cosa estupenda para mis padres quienes tenían muchas dificultades con el francés. Siempre les he servido de intérprete. Por aquella casa fueron pasando muchos refugiados de la Guerra Civil, conocidos del pueblo y compañeros de lucha, cuyos temas de conversación interesaban más a mis padres, ya que los vecinos, familiares de Toni, estaban completamente inmersos en la cultura y problemática francesa y para ellos España era algo lejano.