Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Este libro analiza un viejo tema con una nueva mirada: la inmigración china al Perú a partir del estudio de un grupo específico, los hakka, un grupo diferenciado de la etnia Han, desde su particular proceso de migración en China, durante los siglos III y IV, hasta su llegada al Perú, en la segunda mitad del siglo XIX. La autora subraya la presencia permanente y tácita de los hakka en China y el Perú a partir de sus distintas manifestaciones culturales, materiales o inmateriales, gracias a su trabajo de campo en ambos países (entrevistas en profundidad, grupos focales, historias de vida, historias de clanes, testimonios y narrativas), el uso de fuentes chinas y la traducción de materiales e informaciones vinculantes, en el marco de los 172 años de la inmigración china en el Perú y los 50 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y China.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 480

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Patricia Castro Obando柯裴 es doctora en Antropología con especialidad en China, a través de un programa conjunto desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad de Beijing (China). Es magíster en Comunicaciones (Periodismo) y licenciada en Literatura y Lingüística por la PUCP.

Ha sido corresponsal en China y corresponsal de guerra en Afganistán e Iraq del diario El Comercio. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad de Beijing y presentadora de noticias en la televisión china. Ha publicado Apasionados por el Perú: 18 relatos de personajes chinos con un mismo corazón peruano (2013), edición bilingüe chino-español, y Los hakka en el Perú (2019), edición en chino. Hace dieciocho años reside en Beijing con su esposa y su perro.

客从何处来

Nosotros los hakka

Trayectorias en China y en el Perú

Patricia Castro Obando 柯裴博士

Programa de Estudios Chinos 新汉学计划

Nosotros los hakka. Trayectorias en China y en el Perú© Patricia Castro Obando 柯裴博士Edición de Alejandro Diez Hurtado

© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2021Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú[email protected]

Programa de Estudios Chinos 新汉学计划

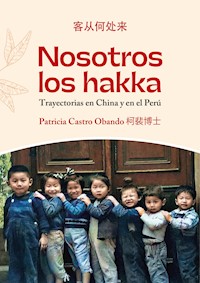

Imagen de portada: Los niños Chan y sus primos. Fotografía cedida por la familia Chan a la autora.Todas las fotos interiores, a menos que se indique lo contrario, pertenecen o fueron cedidas a la autora.

Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Primera edición digital: noviembre de 2021

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2021-12521ISBN: 978-612-317-701-0

A Marina de Guerra del Perú, mi madre

树高千丈,落叶归根

Índice

Agradecimientos

Prólogo

Introducción

Capítulo 1. La comunidad invisible

Los grupos étnicos chinos

Similitudes y diferencias entre los subgrupos cantoneses

Cuestión de identidades: china, han y hakka

Capítulo 2. Los orígenes míticos de los hakka

La historia china de los hakka

Las grandes y extensas migraciones

Su origen a través de la lengua

El mundo hakka: conceptos y valores tradicionales

Capítulo 3. Los orígenes históricos de los hakka

La profunda huella arquitectónica

Protagonistas de guerras, rebeliones y un liderazgo en la sombra

¿Por qué emigraron los hakka y hacia dónde fueron?

Capítulo 4. El arribo al Perú

Los primeros inmigrantes hakka en el Perú del siglo XIX

Las probables (des)apariciones hakka en el Perú del siglo XIX

El nacimiento de una comunidad hakka en el Perú a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX

Capítulo 5. Camino a una integración

Tres motores: matrimonio, religión y gastronomía

Construyendo una identidad tusán

Recuperando la herencia

Conclusiones

Anexo. Historias familiares hakka en Perú

Natalia Com, Flora Wong (con intervenciones de Liliana Com)

Julia Ching y doña Angélica Ching, la matriarca del clan

Familia Chan y la herencia de la cocina

Referencias

Agradecimientos

Al Ministerio de Educación de la República Popular China, a través del Centro de Educación y Cooperación Lingüística 语言合作中心, por otorgar el financiamiento para la publicación de este libro en español. Al Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú por incorporar este trabajo en su colección académica. A la Embajada de la República del Perú en Beijing y la Embajada de la República Popular China en Lima por el apoyo constante de sus representantes, y a todas las personas que alguna vez compartieron mi sueño, muchas gracias.

Prólogo

Es motivo de gran satisfacción presentar, en el marco de la conmemoración de los 172 años de la migración china al Perú, el libro Nosotros los hakka: trayectorias en China y en el Perú, de la distinguida antropóloga, lingüista y periodista Patricia Castro Obando, elaborado a partir de la tesis con la que su autora obtuvo el doctorado en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Se trata de la primera investigación profesional dedicada principalmente a conocer la historia de la llegada de los hakka al Perú y de su inserción en nuestra sociedad.

Esta obra muestra la complejidad del grupo humano que llegó al Perú procedente de China en el siglo XIX y cumple con incluir en la historiografía peruana al grupo étnico hakka, el cual ha estado invisibilizado tanto en China —debido a conflictos interétnicos— como en el Perú —a causa de la generalización que aún se hace sobre los chinos llegados a nuestras costas, identificados únicamente como cantoneses—. De manera clara, bien estructurada e ilustrativa, y con una atractiva prosa, la autora explica a cabalidad las causas de la migración hakka al Perú; sus tirantes relaciones con el grupo étnico mayoritario entre los migrantes, los cantoneses Yue; su añoranza de retornar a su país y su núcleo familiar; su dura experiencia inicial como trabajadores en la costa peruana; así como las resistencias y prejuicios que tuvieron que vencer para integrarse en su nueva sociedad. Su trabajo, perseverancia, pragmatismo e inteligencia les permitieron, en pocas décadas, tener un lugar prominente en el comercio y la industria del Perú, y consolidar progresivamente la integración que vemos hoy en día.

El estudio de Patricia Castro permite comprender el fenómeno de la migración china al Perú en distintos niveles. Por un lado, el libro ofrece una descripción global de este proceso, al mostrar tanto sus orígenes como las características sistémicas del grupo humano chino llegado al Perú, incluyendo sus formas de organización y sus estrategias económicas. Por otro lado, desde una perspectiva microsociológica, la autora presenta las formas de pensar, sentir y relacionarse interpersonalmente de sus sujetos de investigación. En concordancia con las últimas corrientes de las ciencias sociales, Patricia Castro contribuye a superar la mirada clásica y distante que presenta a los migrantes como sujetos pasivos, entregados a un destino desfavorable y que cambian solo gracias a modificaciones del sistema. Su estudio muestra la resiliencia de los migrantes hakka, es decir, su capacidad de sobreponerse a la adversidad y desarrollar estrategias —tanto de manera racional como subjetiva— para mejorar su situación económica y satisfacer sus aspiraciones.

Los retos de esta investigación no han sido fáciles. Se trata de un estudio multilocal entre dos regiones del mundo que descienden de civilizaciones distintas, con distintos lenguajes, distintas formas de aproximación interpersonal y distintas formas de archivar y guardar su pasado. Estimo que ello le significó un doble esfuerzo a la autora en el difícil trabajo de recopilación de información que supone una investigación social. Y a ello se une el hecho de que se trata de un estudio enfocado en distintos momentos de la historia. Frente a ambos retos, Patricia Castro ha sabido conjugar la investigación etnográfica para realizar estudios de caso sobre los descendientes y familiares de los hakka que migraron al Perú, y la investigación documental y de archivo. El resultado ha sido un diálogo bien articulado entre China y el Perú del presente y del siglo XIX, que construye una investigación sólida, bien sustentada y con hallazgos enriquecedores.

La noción de la identidad peruana cobra especial pertinencia en el año de nuestro bicentenario e invita a los peruanos a comprender los procesos históricos y la situación actual de los diversos grupos humanos que habitan nuestro país. Hemos absorbido la herencia de quienes llegaron al Perú desde otras regiones del mundo, como es el caso de los chinos. Se calcula que el 8% de la población peruana tiene algún ancestro de este país. La obra de Patricia Castro Obando ayudará a los peruanos a conocernos más, a profundizar en nuestra reflexión identitaria y a continuar en nuestro avance hacia una sociedad más consciente de sí misma, más tolerante y más respetuosa.

Ante lo expuesto, deseo felicitar a la autora por el gran esfuerzo de su investigación y sus aportes a las historiografías del Perú y China, y me permito invitar a los investigadores y estudiantes a continuar el camino trazado por ella y contribuir al esclarecimiento de nuestro pasado común.

Luis Quesada Incháustegui

Embajador del Perú en la República Popular China

Introducción

La diversidad es la marca de agua de la cultura china que está impresa desde la imagen del dragón hasta los procesos migratorios. En Cantón los hakka moraban en la «casa de los dragones», residencias comunales desperdigadas en lo alto de las montañas. Ya no existe el dragón en China y los residentes han abandonado estas construcciones monumentales durante la oleada migratoria. Una de estas olas llegó hasta el Perú, aunque se diluyó como parte de la inmigración china proveniente de Cantón en el siglo XIX.

A lo largo de la ruta hakka por Jiangxi, Fujian y Cantón es una constante escuchar fábulas narradas por los antiguos residentes, ancianos y niños en su gran mayoría, pocas mujeres y algún hombre adulto. Cuando no están casi vacíos o abandonados, los complejos arquitectónicos hakka se llenan de extraños, viajeros chinos o extranjeros. Solo en una ocasión retornan los verdaderos inquilinos, familias hakka que se congregan para celebrar el Año Nuevo chino, y con la tradición vuelven también los dragones.

¿Por qué los hakka regresan a sus masivas viviendas vernáculas en la fiesta más importante del calendario chino para bailar con un dragón en llamas?1 Si bien cada tramo del recorrido hakka conserva su propia versión de la tradición, las voces de los residentes mayores coinciden en señalar que la «danza del dragón ardiente2 aleja los males, trae buenas cosechas y enriquece a las familias. En una cultura que venera a los dragones, los hakka prenden fuego al animal mítico considerado el símbolo del poder en China3.

Cada año, un alargado dragón de bambú, papel y varillas de incienso, precedido por un estruendoso ruido de petardos y alumbrado por los fuegos artificiales, ingresa a la residencia comunal o sale de ella, persiguiendo a dos esferas luminosas. Los hombres que lo alzan son representantes de las familias que se han reunido para esta danza, la cual simboliza la unión. El fuego que consume al dragón es la fortaleza del clan.

Aunque la «Danza del dragón» es una tradición que data de la dinastía Han (202 a.C.-220 d.C.), muy extendida y diversificada en la vasta cultura china, los hakka conservan particularidades y detalles que otros grupos chinos fueron perdiendo o nunca desarrollaron. Y esto contradice el carácter trashumante de los hakka, un conjunto de poblaciones situadas al norte de las Planicies Centrales que partió en los siglos III y IV, se extendió por el sur de China y traspasó masivamente las fronteras en los siglos XIX y XX.

Los hakka son considerados oficialmente como un subgrupo de la etnia mayoritaria Han4, que junto a otras 55 etnias minoritarias (no Han) conforman la población de la República Popular China5. Dentro de la categoría étnica Han, existen notorias diferencias lingüísticas, culturales y geográficas entre sus miembros, los cuales se distribuyen en ocho grupos dialectales, uno de ellos el hakka6.

Estas características propias y diferenciadas de los subgrupos Han7 son calificadas como superficiales, «de forma pero no de fondo», por la etnia mayoritaria que históricamente se ha representado a sí misma como el centro civilizado del poder en China, frente a una periferia (no Han), tildada de «bárbara o inculta». En aras de fortalecer la unidad y asegurar la membresía prevalece una tendencia a minimizar o restarle importancia a la diversidad al interior del grupo Han.

En el pasado, las peculiaridades de los hakka —lengua constituida, prácticas culturales distintivas, zona geográfica no asignada— han generado rechazos y enfrentamientos con las comunidades locales durante el proceso de migración. Esto ha sido motivo para que otros subgrupos Han, como los cantoneses Yue8, los sitúen en la periferia «no Han». A diferencia de la mayor parte de los grupos étnicos chinos, los hakka no están adscritos a ninguna región o provincia específica, siendo considerados un pueblo en «peregrinación constante».

Los hakka empezaron a llegar al Perú desde la segunda mitad del siglo XIX, en medio de conflictos interétnicos en la zona de Liangguang donde está ubicada la provincia de Cantón. Por lo general, se asume que la migración china involucró fundamentalmente a los cantoneses Yue y tampoco se marcan diferencias notorias en los grupos que emigraron. La presencia de los hakka ha pasado desapercibida por distintos motivos tanto en la historia oficial china como en la historia de la diáspora china.

Y, sin embargo, la presencia de los hakka a lo largo del recorrido norte-sur en China ha dejado instalaciones arquitectónicas masivas en lo alto de las montañas o en el filo de las ciudades, marcadores culturales forjados en la resiliencia que no se extinguieron durante la diáspora, y una permanente relación oscilante de conflicto-dependencia con los locales, que se acentúa en la provincia de Cantón del siglo XIX frente los cantoneses Yue.

Durante el proceso de inmigración china en el Perú, que se inició en 1849, los hakka pasaron inadvertidos en la comunidad de inmigrantes chinos y en la sociedad peruana de aquellos primeros años de contactos. Como subgrupo Han tampoco quedaron registrados en la historiografía o los estudios posteriores sobre los chinos en el Perú. No obstante, ya desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, su presencia y huella, incluso desde esa «invisibilidad» es inobjetable.

Al cumplir 172 años de la inmigración china en el Perú, este libro se ha propuesto acompañar el trayecto del inmigrante chino desde su partida en China hasta su llegada al Perú. Se enfatiza en el conocimiento profundo de «ese protagonista chino» que cruzó océanos y trajo consigo particularidades y diferencias, las cuales han estado ausentes o poco iluminadas en los escenarios históricos de la diáspora china. Es un nuevo intento de explorar desde la otra orilla un viejo tema9.

1 En las comunidades hakka de China continental esta danza se lleva a cabo durante el Festival de las Linternas, que tradicionalmente cierra la Fiesta de la Primavera o celebraciones por el Año Nuevo chino (usualmente en febrero). En Hong Kong se realiza durante el Festival de Medio Otoño (en setiembre).

2 «Danza del dragón ardiente» o «Danza del dragón de fuego» (en caracteres tradicionales y simplificados 舞火龍/舞火龙, y en pinyin: Wǔ huǒlóng).

3 Diversos proverbios hakka confirman el estrecho vínculo que los une a la imagen del dragón como: «El dragón de fuego entra a la casa, quiere que tú enciendas las velas» (火龙进屋, 要你蜡烛: huǒlóng jìn wū, yào nǐ làzhú). Se refiere a la necesidad de entregar sobres rojos con dinero a los ejecutantes de la danza, por parte de los inquilinos.

4 Etnia Han (汉族: Hànzú). Se utiliza Han en mayúscula para evitar la confusión en la lectura.

5 Se aplica la categoría de «nacionalidades» o «minzu» (民族: Mínzú) para los grupos étnicos, mientras que los grupos subétnicos, como los hakka, son «minxi» (民系: mínxì).

6 La clasificación dialectal es la más utilizada, sin embargo, también pueden dividirse según las zonas culturales de influencia (Han del norte y Han del sur), o las regiones (Han de la Gran China —que comprende a la parte continental, Hong Kong, Macao y Taiwán— y los chinos de ultramar).

7 Subgrupos dialectales Han: Mandarín, Wu, Yue, Min, Xiang, Hakka, Gan y un grupo de pequeños dialectos inclasificables.

8 Cantoneses Yue (粤: Yuè), Guangfu (广府: Guǎngfǔ) o punti (本地: Běndì). En esta investigación se utiliza «cantonés Yue» —que en realidad son repetitivos— para designar a este subgrupo étnico Han. La reiteración tiene como fin diferenciarlo del rótulo de «cantonés» que se ha usado hasta hoy para nombrar de forma general al inmigrante chino.

9 En términos de estilo y edición, con el ánimo de facilitar información para futuras investigaciones que emprendan el mismo recorrido desde China, este trabajo incorpora el uso constante de términos chinos desde el Mandarín —en ciertos casos del Hakka o Cantonés Yue—, la traducción al español, su escritura en caracteres simplificados (o tradicionales si lo amerita) y el uso del pinyin como norma general. La conversión de términos desde el Mandarín pinyin al Cantonés pinyin o jyutping se ha hecho por medio una herramienta especializada: Hong Kong Vision, https://hongkongvision.com/tool/cc_py_conv_en

Capítulo 1.La comunidad invisible

Todavía hoy, en las montañas del sur de China y en las comunidades chinas en el exterior, los hakka mantienen fórmulas de saludo que en realidad son antiguos códigos de identificación para reforzar el sentido de pertenencia a este clan diseminado dentro y fuera del país durante la diáspora10. Esta comunidad es apenas un pliegue del gran abanico de diversidad y complejidad al interior del grupo mayoritario chino.

Los hakka están reconocidos oficialmente como una subetnia Han, en línea directa con el grupo mayoritario de China, una posición que los coloca por encima de los grupos minoritarios no Han y los aleja finalmente de la etiqueta «tribal». El grupo se caracteriza por su constante y prologanda migración, en un viaje centenario desde las Planicies Centrales hasta el sur del país para después cruzar fronteras y arribar al Perú a partir de 1849.

En la historia documentada de la inmigración china en el Perú los hakka han pasado casi desapercibidos. Ello es probablemente consecuencia de la invisibilidad del grupo en la propia China. Esta «invisibilidad» puede ser considerada una característica intrínseca de la comunidad a lo largo de una historia extensa y oscura de migraciones continuas por varios siglos, a través de las cadenas montañosas. Pero también es una característica extrínseca que marcha con el nombre propio de los hakka asignado por las poblaciones locales y se refiere a las «familias visitantes» o «familias huéspedes»11.

En la historiografía china los hakka no destacan como protagonistas de un recorrido de quince siglos en territorio chino ni tampoco como actores con roles principales en un escenario como Liangguang —esencialmente Cantón— del siglo XIX, pese a su participación activa en la Rebelión Taiping y la Guerra de clanes Hakka-Punti, dos sucesos históricos que impulsaron la emigración china y perfilaron la identidad hakka y sus valores.

Los grupos étnicos chinos

La tradición antropológica china es poco conocida y fragmentada, aunque refleja el devenir de su propia y agitada historia. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la antropología llegó a China a través de Japón, con los académicos chinos que estudiaban en este país y las traducciones de obras de autores occidentales. Las ciencias sociales emergentes parecían dialogar con el nacionalismo chino.

Fue Cai Yuanpei, considerado el padre de la Antropología china, quien estandarizó la disciplina e impulsó su difusión. Educado en la Universidad de Leipzig, participó en la fundación de la Academia Sínica en Beijing y la apertura del primer departamento de antropología en 1928. Seis años después, la antropología se dividió en dos ramas: etnología (antropología cultural) y antropología, en 1934. La etnología o minzuxue (民族学: Mínzú xué) quedó definida como «el estudio de las nacionalidades y los grupos culturales», mientras que la antropología o renleixue (人类学: Rénlèi xué) comprendía «el estudio de los pueblos, seres humanos». Esta división de contenidos persiste hasta la actualidad, la primera con más prestigio y mucho más desarrollada que la segunda.

Categorizada como disciplina de primer orden, la etnología fue la encargada de estudiar a las minorías étnicas y sus culturas o grupos «no Han», y formar a antropólogos socioculturales en China. De acuerdo con Smart, esta rama sirve a los intereses del Estado en su gobierno de los pueblos no Han (2008, p. 97). Liang subraya que «la etnología —en China— se enfoca en el “otro interno”, mientras que los antropólogos se enfocan en los Han» (2016, p. 6)12.

Así, el territorio chino también quedó divido según las distintas escuelas antropológicas. Mientras que en el norte de China la investigación antropológica llevó la impronta de las teorías británicas y europeas, la visión estadounidense de la antropología tuvo más influencia en el sur del país. Antes de 1949, la escuela del norte dirigía trabajos de campo en aldeas con poblaciones de mayoría Han, mientras que la escuela del sur realizaba investigaciones sobre minorías étnicas en zonas fronterizas (2016, p. 2).

Para la Comisión Académica del Consejo de Estado de China, la etnología o «antropología cultural» —conceptos intercambiables en la investigación y el uso en el ámbito chino— es una disciplina de «primer orden». En este mismo nivel también se encuentra la sociología, de la cual dependen otras cuatro disciplinas de «segundo orden», entre ellas, la antropología. En 1953, la etnología lideró el proyecto masivo de definición, identificación y clasificación de las nacionalidades minoritarias de China o Minzu shibie (民族识别: Mínzú shìbié), a través de la Comisión Central de Asuntos Étnicos. «Teóricamente, el proyecto seguía la definición “Minzu” o “nacionalidades” de Stalin», es decir, con territorio común, lenguaje común, organización económica común, y núcleo cultural estable, define Liang (Fei Xiaotong, 1997; Lin Yaohua, 1984 y Ma Yao, 1982, citados Liang, 2016, p. 3).

El sello multiétnico ha distinguido históricamente a China que se abre como un abanico en la diversidad. De acuerdo con Liu, «antes de 1953, el número de grupos étnicos en China era desconocido. Según los datos estadísticos de 1953, se registraron más de 400 nombres étnicos, y solo en la provincia de Yunnan, por ejemplo, había más de 260 nombres étnicos» (2003, p. 220). Estos 400 grupos exigieron ser reconocidos como «nacionalidades», por lo tanto, «una de las múltiples tareas que enfrentó el nuevo régimen a principios de la década de 1950, fue determinar quién cumplía los requisitos para ser clasificado como pertenencia a qué. Se enviaron equipos de trabajo por todo el imperio para que hicieran recomendaciones» (Jenner, 2001, p. 104).

Jenner plantea dos casos que sirven para explicar cómo los investigadores «impidieron el reconocimiento de las diferencias étnicas entre los chinos Han, un proceso que incluía denegar a ciertas comunidades que no deseaban ser consideradas Han sus reclamaciones de un estatus étnico alternativo» (2001, p. 104). Mientras que el grupo «los vestidos de verde» (de Guizhou) pidió ser reconocido como una nacionalidad separada, los hakka defendieron su pertenencia a la etnia Han.

Según los investigadores, en ambos casos los grupos tenían ancestros chinos (Han) y sus lenguas procedían de la antigua lengua china, por lo tanto, debían pertenecer al grupo Han (Jenner, 2001, p. 104). Sin embargo, los académicos no podían entender la necesidad de «los vestidos de verde» por desprenderse de la «hanidad». «Nos resulta difícil imaginar que pudo haber unas pocas personas dentro de la gran nacionalidad que constituye la inmensa mayoría de la población de China que realmente no quisieron admitir que eran Han» (Bai Shouyi, 1989, p. 42, citado en Jenner, 2001, p. 105).

¿Qué mantuvo a los hakka adheridos a la etnia Han? Para Jenner, «resultaba políticamente inaceptable renunciar a una identidad china o hacer demasiado hincapié en otra identidad dentro de la china. De modo que los hakka, considerados diferentes en toda clase de sentidos tanto por su propia parte como por parte de sus vecinos no hakka, no pudieron verse reconocidos como un grupo étnico diferenciado ni recibir el tipo de status formal del que disfrutaban otras nacionalidades» (2001, p. 105). En realidad, los hakka no permitieron ser desafiliados del grupo Han que representaba el centro civilizado. Precisamente, durante gran parte de su historia fueron calificados como «no Han» y, por ende, bárbaros, lo que desencadenó conflictos con los cantoneses Yue en los siglos XIX y XX. Su inclusión oficial dentro de la órbita Han representaba el triunfo final para los hakka, «esto pese a una historia secular de diferencias suficientemente serias como para alimentar violentos conflictos con otros grupos Han» (p. 105).

Mediante este proyecto clasificatorio, el Estado determinó los nombres, la cifra poblacional, y la composición interna de 55 nacionalidades o Shaoshu minzu (少数民族: Shǎoshù mínzú)13 oficialmente reconocidas en China, reflejo de «un país multinacional unificado», como se explicó. Fue en 1953 cuando se reconocieron 41 minorías étnicas, en el censo de 1964 se sumaron otras doce y, en 1982, se añadieron dos etnias más, hasta alcanzar la cifra actual (Newby, 2000, p. 190, citada en Campos Rico, 2007, p. 4).

Respecto a los hakka, Jenner afirma que «solo en años muy recientes han obtenido los estudios hakka reconocimiento en China, coincidiendo con la introducción de un término —Minxi—, destinado a describir a los hakka, que significa algo menos que Minzu pero reconoce una cierta singularidad» (2001, p. 105). Efectivamente, Minxi (民系: Mínxì) es un término moderno que fue introducido para etiquetar a los subgrupos étnicos —como es el caso de los hakka— y admite la traducción de ‘linaje étnico’, lo cual impregna a estas comunidades de prestigio basado en la antigüedad. Como sostiene Jenner, está por debajo de Minzu (民族: Mínzú), que se traduce como ‘grupo étnico’.

El término «Minzu» fue un préstamo léxico del japonés, a fines del siglo XIX. En 1898, el intelectual chino Liang Qichao introdujo por primera vez el término japonés «minzoku». «Al combinar las palabras preexistentes Min (民: Mín) o (gente) con Zu (族: Zú) o (linaje), surgió Minzu como un término cargado de connotaciones modernas que incluye nación, etnia, nacionalidad, gente y raza» (Yen, 2012, pp. 140-141). Para Gladney, el témino Minzu «desplazó y se mezcló con otros términos que sí pertenecen a las nociones chinas de identidad como persona (人: Rén), pueblo (人民: Rénmín), lugar (土地: Tǔdì), familia (家: Jiā), clan (族: Zú), y localidad (本地: Běndì)» (2003, pp. 12-13, citado en Campos Rico, 2007, p. 7). Actualmente, para referise a grupo étnico, es más común utilizar los términos Zuqun (族群: Zúqún) o incluso Qunti (群体: Qúntǐ), donde «qun» (群: Qún), la partícula común, se traduce como ‘grupo’.

Similitudes y diferencias entre los subgrupos cantoneses

De acuerdo con la división étnica oficial, la mayor parte de la población de Cantón actual procede de la etnia Han, mayoritaria en el país14. Los tres subgrupos más representativos de esta provincia son: cantonés Yue15, hakka16 y teochew17, cada uno con sus propios dialectos (Situ Shangj, 2001, pp. 15-17). Pero, además, existe una relativa presencia de las etnias minoritarias Yao, She, Miao, Li y Zhuang (Tong), que a su vez tienen diferencias significativas.

Cui Zhongzhou sostiene que estos tres grupos son «subculturas de una cultura mayor, la china». Los hakka a diferencia de los cantoneses Yue o los teochew poseen una «cultura de la tierra o huangtu (黄土: Huángtǔ)», que es una cultura agrícola que encuentra sus recursos en la tierra, frente a los otros grupos que son «culturas de mar», o «culturas marítimas que busca sus recursos en el mar» (Castro Obando, 2017a, s.p.).

Se ha dicho que mientras los hakka vivían encerrados en las montañas, los cantoneses Yue y también los teochew construyeron sus casas frente al mar: «La cultura hakka es clanística, es decir, un conjunto de familias que permanecen unidas para protegerse y compartir los beneficios de la tierra, esto es lo que caracteriza a las culturas huangtu, a diferencia de los grupos de culturas de mar que son más individualistas y asumen más riesgos» (Castro Obando, 2017a, s.p.).

Sin embargo, los tres grupos mayoritarios en Cantón son el resultado de pueblos indígenas, situados en las Planicies Centrales y el sur de la cordillera Qilian (祁连山: Qílián Shān)18, que migraron en tres grandes picos, durante las dinastías de Jin, Song y Ming, a la zona de Liangguang, en el sur de las montañas de Nanling19, lo que actualmente comprende a la provincia de Cantón, la región de Guangxi y la isla de Hainan. Fue en esta zona20 que floreció la «cultura de Lingnan» (岭南: Lǐngnán)21 o «cultura cantonesa», desarrollada por estos tres grupos22. Al respecto, es importante destacar la función de los «corredores culturales»23, que permitieron el paso natural de distintos grupos étnicos y su coexistencia. Es el caso del Corredor de Nanling, que desembocaba en el delta del río Perla, convirtiendo a Cantón en un lugar de múltiples culturas.

Los cantoneses Yue no solo habitaban Cantón sino también el este de Guangxi24. Tampoco son «originarios» de Cantón, pues llegaron en olas durante la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.) desde el norte de China a esta zona que estaba habitada por los Baiyue (百越: Bǎiyuè)25. Estos grupos nativos fueron desplazados o asimilados por poblaciones Han que heredaron el nombre de Yue (粤: Yuè), el cual unido al nombre de la provincia «Cantón», dio como resultado la combinación «cantonés Yue». En la antigüedad ambos caracteres, 越 y 粵, que se pronuncian igual, «yuè», eran intercambiables, pero en la actualidad solo se utiliza el segundo, 粵, para referirse a la abreviatura de la provincia de Cantón, la lengua cantonesa y el grupo subétnico cantonés Yue. Otra particularidad es que no todos los cantoneses hablan el mismo dialecto Yue. Por ejemplo, los taishaneses (de Taishan) son cantoneses que hablan Taishanés.

Así como los cantoneses Yue, los teochew no son originarios de Cantón. Durante la dinastía Jin (265-420 d.C.) arribaron desde las Planicies Centrales (Henan y Shanxi, vía Fujian) hasta la actual Chaoshan que en los siglos XIX y XX recibía el nombre de prefectura Teochew o Chaozhou. Debido a su lugar de procedencia, se les conoce como «Helao o Fulao», aunque los cantoneses Yue los llamaban «Hoklo», literalmente «Hombre de Fujian». Históricamente han tenido buenas relaciones con los hakka.

A diferencia de los grupos anteriores, los hakka llegaron «tarde» a Cantón y por lo tanto fueron consideradores «los de afuera», pese a que todos eran estrictamente colonos. A Cantón arribaron de forma masiva alrededor del siglo XVII aprovechando el incentivo monetario por familia que ofreció la dinastía Qing para repoblar las regiones costeras.

Un 60% del total de la población hakka dentro de China está asentada en Cantón, con fuerte presencia en Meizhou, Heyuan, Shaoguan y Zhangjiang. La zona hakka más representativa en esta provincia se conoce como Xing-Mei (Xingning-Meixian). Los territorios en el este de la provincia están en poder de los hakka, con excepción de Chaozhou y Hailufeng. De la antigua zona de los «Cuatro condados», los hakka residen mayoritariamente en Chixi, la subprefectura independiente hakka en Taishan.

De acuerdo con datos de 1982, en la zona de Lingnan estaban registrados 40 millones de cantoneses Yue (o guangfu) que ocupaban el 54,8% del territorio, 15 millones de hakka (20,5%) y 18,1 millones de chaoshan, antiguamente teochew (24,7%). Pese a que los hakka representan la segunda mayor población, se encuentran en el tercer lugar con referencia a la ocupación de la tierra (Situ Shangji, 2001, pp. 15-17).

El delta del Río de las Perlas (珠江三角洲: Zhūjiāng sānjiǎozhōu) fue uno de los centros más importantes de la distribución del dialecto Cantonés o Yue26, que se extendió en la zona de «Liangguang» (Cantón y Guangxi) además de Hong Kong y Macao. Incluye a las prefecturas de Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Foshan, Zhongshan, Zhuhai y Jiangmen, así como parte de Huizhou y Zhaoqing27.

La más prestigiosa es la variante cantonesa de Guangzhou, que además es identificada como Yuehai, Guangfu o simplemente «dialecto Cantonés»28. Mientras que la variante de Siyi o Cuatro Condados está subdividida en el Taishanés (Taishan) y el Siquianes (Siquian). Pese a que la variante de Siyi (del campo) pertenece a la rama de lenguas Yue, otros hablantes de Cantonés estándar (de la ciudad), tienen dificultad para entenderla.

Lo mismo ha sucedido con la lengua hakka, que tiene una decena de variantes regionales, cada una con sus características fonológicas distintas y, en ocasiones, difíciles de comprender para hablantes hakka de distintas zonas. Un ejemplo clásico son los tonos que cambian entre las variantes de Kejia, en la mayoría son seis —tipificada por la rama de Moiyan o Meixian—, pero hay casos de cuatro tonos e incluso un caso de una rama que ha perdido su tronco, es decir, no posee ningún tono.

El dialecto Kejia prevalece actualmente en el área de Xing-Mei y el valle de Dongjiang. Tanto en el norte y el este de Cantón los dialectos Cantonés y Chaoshanés fueron opacados por el Kejia que se extendió ampliamente y se dispersó en la provincia29: «Existen 15 condados y ciudades en Cantón en donde solo se utiliza el dialecto hakka, y cerca de 50 condados y ciudades que no son puramente hakka»30.

La principal frontera entre los hakka y los punti (los cantoneses Yue) es la lengua que define la identidad. Para Hsieh, «el límite lingüístico hakka-punti, por supuesto, es una parte fundamental de la identidad hakka, y ayuda a mantener un fuerte sentido de contraste cultural, lo cual también está representado por pequeñas diferencias en el vestir, preferencia por divinidades, el diseño de altares hogareños y más» (1929).

El Chaoshanés31 —lengua hablada por los teochew que es una variante de la lengua Min del sur— tampoco es la excepción. No guarda vínculos con el Cantonés ni con el Kejia; sin embargo, al igual que el Kejia, conserva vocabulario y formas de pronunciación del chino arcaico. A su vez, se divide en tres subgrupos. Se considera el más complejo de los dialectos, ya que emplea ocho tonos, es decir, el doble del Mandarín. Se habla en ciudades como Shantou, Chaozhou y Jieyang.

Actualmente, en el este de la provincia de Cantón, domina el dialecto Chaoshanés o dialecto Chaozhou. Geográficamente, este dialecto también está presente en Hong Kong y Macao. Además, en la Península Leizhou, en el oeste de Cantón, se utiliza el dialecto Leizhou, como el Chaoshanés, una variante del dialecto Min, con 3,3 millones de hablantes32.

Debido a la gran cantidad de variantes por cada uno de los tres dialectos, el gobierno ha designado tres pronunciaciones estándar relacionadas con áreas geográficas. Así, «la variante Guangzhou representa la pronunciación estándar del dialecto Cantonés, la variante Meixian es la pronunciación estándar del dialecto Hakka, ambas en Cantón, mientras que la variante Shantou en Fujian, es la pronunciación estándar del Minnan o Min del sur, soporte del Chaoshanés»33.

Además de los tres grandes dialectos de Cantón, otros pertenecientes a grupos minoritarios del área (Yao, She, Miao, Li y Zhuang), clasificados como el bloque «Zhuangdong» (壮东: zhuàngdōng), se han conservado tanto en la provincia como en las comunidades chinas en el extranjero: «Mantener en la base el lenguaje natal, retener las formas del chino antiguo, además de incorporar préstamos de lenguas extranjeras son las características generales de los dialectos cantoneses actuales»34.

Según datos del año 2011 del gobierno provincial de Cantón, actualmente 38 millones de personas tienen como primera lengua el Cantonés (con 70 millones en las comunidades chinas de ultramar), 21 millones el Kejia (con 65 millones a nivel mundial) y 10 millones el Minnan o Min del sur (con 25 millones incluyendo a Hong Kong y Macao)35.

Diversos estudios se han propuesto explicar la personalidad y el temperamento de los pobladores de Cantón: «Históricamente, la zona habitada por los Guangfu (cantoneses Yue) fue el centro del gobierno, por lo cual se comunicaban mejor con otras zonas y tuvieron mayores contactos con otras etnias. Los hakka, por su parte, ocupaban las montañas y su desarrollo fue posterior, por eso eran más cerrados» (Situ Shangji, 2001, pp. 15-17).

La misma publicación destaca la personalidad «globalizada» de los chaoshan (teochew): «Como vivían frente al océano, empezaron a comerciar tempranamente y estaban influenciados por la cultura del mar» (2001, pp. 15-17). Esta particularidad hizo que de los tres grupos, «los chaoshan emigraran de forma más frecuente y en mayor cantidad, además mantenían una fuerte cohesión en las comunidades de ultramar» (pp. 318-319).

Según Cruz Soriano, existen rasgos físicos que distinguen a los hakka: «Entre los antiguos hakka cuando se hablaba de la lectura de rostro se menciona aspectos como el «saa mian» o rostro de serpiente. […] Lo que sí es cierto es que entre los hakka se dan más los casos de dedos supernumerarios y de calcificación de la uña del dedo pequeño del pie, de manera que la uña se funde con el hueso»36.

Los asentamientos de cada uno de los grupos tienen una arquitectura particular, asociada además a su entorno: «Los guangfu (cantoneses Yue) muestran más variantes debido a las influencias que recibieron de otras culturas. Los hakka, en cambio, prestan mucha atención al Fengshui y sus construcciones están diseñadas para que la protección de familias grandes. Los chaoshan (teochew), se preocupan más por la estética» (Situ Shangji, 2001, pp. 238-246).

Mientras que el cantonés Yue y especialmente el teochew construyen su mundo hacia afuera, con viviendas que dan la espalda a las montañas y miran al mar; el hakka se encierra en un tulou en medio de las montañas y levanta allí su propio mundo. La arquitectura también es un espejo de la interacción que mantienen estas comunidades migrantes con los locales durante el recorrido.

El cantonés Yue encarna la visión de la China tradicional. «Respecto a la práctica del matrimonio, existe una relación vertical en China (padre-hijo) que supera la relación horizontal (esposo-esposa) de Occidente u otros grupos», explica Cui Zhongzhou. «Este vínculo padre-hijo está por encima de cualquier otro tipo de relación», añade (Castro Obando, 2017a, s.p.).

Para los cantoneses Yue era importante asegurar la descendencia dentro del esquema una esposa y varias concubinas, siempre de origen chino. «Los hijos fuera de este esquema no son considerados parte de la familia», sostiene Cui. «Esta relación vertical padre-hijo le da sentido al matrimonio y es el vínculo más importante dentro de la familia china», agrega (2017a, s.p.).

Los hakka equipararon en importancia ambas relaciones «padre-hijo» y «esposo-esposa», alejándose de la práctica tradicional china. Fueron por tradición monógamos. Los padres elegían a la futura esposa del mismo pueblo (compartiendo variante dialectal) aunque de distinto clan y, por ende, apellido. La mujer es considerada una «socia de vida» y el hijo, «el trasmisor» de la herencia.

En las tradiciones culturales y religiosas el punto en común es la veneración a los ancestros, el culto a los dioses naturales, el taoísmo, budismo mahayana y enseñanzas confucianas37: «Los tres grupos son politeístas, los cantoneses (Yue) adoran a varios dioses a la vez, los hakka se destacan por la veneración a sus ancestros, y los chaoshan (teochew) prestan más atención a los dioses del mar o de la naturaleza» (Situ Shangji, 2001, pp. 283-297).

Los tres grupos principales se diferencian también por particularidades en su cocina, tipos de ópera, artesanías (tallado de madera), artes marciales, bailes, instrumentos musicales y canciones tradicionales. Sin embargo, cada uno de ellos ha impactado en los otros dos y mantienen un denominador común que los identifica como «cantoneses», «chinos cantoneses» o «chinos de Cantón».

«Respecto a la comida, los guangfu (cantoneses Yue) tienen platos más ligeros mientras que los hakka, más salados y concentrados. Los chaoshan (teochew) prefieren los productos del mar» (Situ Shangji, 2001, pp. 300-307). Wong señala que cada cocina responde a su realidad geográfica: «la gastronomía hakka es salada, picante, grasosa, con productos de las montañas, la gastronomía teochew es suave, con productos del mar, mientras que la gastronomía cantonesa es un balance de sabores» (Castro Obando, 2017b, s.p.).

También existen prácticas distintas durante la celebración de las fiestas tradicionales, como es el caso del Festival Qingming (清明节: Qīngmíngjié)38. En China esta fiesta que comparten todos los grupos Han está dedicada a honrar a los antepasados. La veneración a los ancestros es la principal forma de expresión religiosa de los hakka.

Tradicionalmente los hakka no limpiaban las tumbas durante este festival, sino que más bien lo hacían en otras dos ocasiones: una en primavera, cerca del Año Nuevo chino, y la otra en otoño, con el Festival del Medio Otoño o Fiesta de la Luna. Antiguamente abril (mes de esta festividad) coincidía con la temporada de siembra, lo que impedía a los hakka acudir a las montañas donde se encuentran las tumbas.

Como todavía no era época de cosecha, tampoco disponían de los ingresos suficientes para la compra de pescado, cerdo y gallo, que ofrecían como sacrificio a sus antepasados. En Meixian, aún se continúa con este calendario. La situación económica ha mejorado notablemente para esta comunidad y ahora los hakka celebran tres veces al año.

Otra ligera diferencia consiste en el plato dedicado a la fiesta. Los hakka prefieren comer Qingmingban 清明粄 o panecillo Qingming a diferencia del Qingtuan 青团 o pastel de arroz glutinoso y otros manjares. Los Qingmingban, que también se llaman «Aiban» 艾粄, se preparan con harina, azúcar y Aicao 艾草 o artemisa china. Es un plato tradicional y muy popular en las zonas hakka. Se cree que el consumo de Qingmingban aleja las enfermedades (Zhang Weijun, 2014).

A lo largo del siglo XIX, los hakka de Cantón conservaron dos características que los distinguen ampliamente de los otros grupos en la provincia: la educación y la mujer: «Prestan mucha atención a la educación, en detrimento de sus vínculos comerciales (a diferencia de los teochew y los cantoneses Yue)» (Situ Shangji, 2001, pp. 314-315). «Las mujeres juegan un papel clave en la comunidad, tanto en la casa (tareas domésticas) y en el campo (labran las tierras de cultivo) (pp. 315-317).

En un estudio que se enfoca en el concepto de identidad, para evaluar las coincidencias entre las tres subetnias de Cantón, las respuestas giran en torno a elementos como cultura, lengua, sangre y tierra: «Cuando se les pregunta qué define su identidad, las tres eligen en este orden de prioridad: «la cultura y la lengua», «la sangre y la tierra» (Huang Shuzheng, 2001, pp. 101-103). Los dos primeros elementos marchan de la mano en la cosmovisión de los cantoneses.

El caso de Cantón, donde coexistieron los hakka, los cantoneses Yue y los Teochew, que posteriormente migraron al Perú, permite distinguir similitudes y diferencias de estos grupos, además de un regionalismo Liangguang que los engloba. El desarrollo de la «Hakkalogía» o estudios sobre los hakka, desde las primeras décadas del siglo XX, sustentó un discurso que resaltaba las particularidades de esta comunidad en China.

Cuestión de identidades: china, han y hakka

El discurso centro-periferia es el eje sobre el cual gira la identidad china que, pese a varios esfuerzos, en la práctica mantiene como centro a la identidad de la etnia mayoritaria Han convertida en la identidad china, y como periferia a todos los otros grupos chinos. Este esquema se pueda extrapolar, y aplicarlo a la relación de los nacidos en China (como centro) y los inmigrantes chinos o chinos de ultramar y hasta sus descendientes (como periferia).

El centro está ocupado por los Han que han sabido conectar en la historia oficial china los conceptos de «Han como pueblo y Han como etnia» (Gladney, 2004). Históricamente, los Han como pueblo son los fundadores de China y su origen se remonta hasta dos siglos antes de la era cristiana, mientras que los Han como categoría étnica se sitúa a fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX.

Se registra el origen de los Han en los pueblos agrícolas Hua y Xia que se asentaron en las Planicies Centrales o Zhongyuan (中原: Zhōngyuán) sobre la cuenca baja del río Amarillo, «la cuna de la civilización china». A este grupo se le conoce como Huaxia (华夏: Huáxià) o «los civilizados Xia» en contraste con los Yi (夷: Yí) o, por entonces, «las otras tribus bárbaras»39.

Debido a este origen antiguo, al desarrollo alcanzado, a la asimilación de otros pueblos y a la integración territorial, los Huaxia son reconocidos como los fundadores del pueblo chino y los ancestros de los Hanzu (汉族: Hànzú) o chinos Han. El nombre de la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.) que siguió a la dinastía Qin tiene este origen y los Han gozan de ese prestigio.

Con referencia a «Han como pueblo» o «Han ren», Gladney sostiene que esta categoría «fue en realidad establecida formalmente en China primero por los mongoles que incluían a todos los pueblos del norte como Han (hasta los coreanos) a diferencia de los sureños (nan ren), los asiáticos centrales (semu ren), los Hui (musulmanes) y los mongoles, como parte de sus categorías coloniales» (2003, p. 27).

De acuerdo con registros de la dinastía Yuan dominada por los mongoles, los Han ren (汉人: Hànrén) «era una de las categorías poblacionales que se usaba para referirse a los chinos provenientes del norte del imperio (chinos del norte, kitanes, jurchens y coreanos), aunque en ocasiones también incluían a los Nan ren (南人: Nán rén) o poblaciones del sur» (Endicott-West, 1989, p. 124). En el siglo XVII, Han ren «era el término común para aquellos quienes se consideraban a sí mismos como descendientes de la dinastía Han» explica Hostetler (2001, p. 6). Tanto Han 汉 (de Han ren) como Hua 华 (de Hua xia) son partículas vinculantes a la etnicidad china que no necesariamente están relacionadas con la nacionalidad china40.

La categoría Han como Minzu («nacionalidad» o etnia en este caso), para Gladney «es un fenómeno bastante reciente, popularizado por Sun Yat-sen en oposición a tibetanos, mongoles, manchúes y Hui, en su principio de Cinco Pueblos», y lo más importante, «contra los imperialistas extranjeros, todos los cuales fueron percibidos como naciones» (2003, p. 27).

Varios autores coinciden en señalar al imperio manchú como el espacio de nacimiento de la etnia Han. Para Elliott, «durante la dinastía Qing el término Han como etnónimo fue usado para distinguir a los chinos tanto cultural como étnicamente del Otro No-Han» (2001, pp. 384-385). Hostetler afirma que «desde fines del siglo XIX, el término Han ha sido utilizado para referirse a quién es, aparenta, afirma o asume ser étnicamente chino» (2001, p. 6).

Si bien «Han como etnia» o Hanzu encuentra su antecedente étnico en «Han como pueblo» o Huaxia para dotarse de este carácter ancestral, excluye la característica multiétnica que fue producto de un largo proceso de asimilación. Como señala Campos, esta «evidente heterogeneidad étnica» de los Han «contradice la percepción que se tiene de ellos como un grupo culturalmente homogéneo» (2014, p. 26).

La categoría étnica Han se configuró a partir de dos elementos: la sinidad41 y el parentesco. A través de la sinidad o «el ser chino», los bárbaros fueron civilizados, es decir, «sinizados» adoptando la cultura Huaxia, mientras que las relaciones de parentesco, «expresadas en el sistema organizativo Zongzu» (宗族: Zōngzú) o clan, los insertaron en una red de relaciones sociales (Campos Rico, 2007, pp. 9-10).

Tanto la sinidad como el clan responden a la teoría centro-periferia, en la que el centro son los Han y la periferia todos los grupos no Han. Mientras que en el centro se ubica la civilización, en la periferia habita la barbarie. Aquí radica la construcción identitaria de los Han y la mirada al «otro» que alcanzó su climax al término del gobierno manchú, considerado como extranjero (2007, p. 9).

El concepto de identidad étnica china está perfilado por el discurso cultural chino o la teoría centro-periferia: «Se deriva de la cosmología imperial en la cual reinos concéntricos rodeaban a China, con el emperador en su centro. La barbarie disminuía a medida que uno se acercaba al irresistible poder de civilización del centro imperial» (Pann, 1999, p. 13, citado en Tjon Sie Fat, 2009).

Desde otra perspectiva, «se entiende que la civilización se irradia desde un centro, lugar del emperador, hacia las periferias, donde la barbarie se apodera gradualmente de estos espacios». Según los textos antiguos, «la distancia al monarca indica el estatus social como el nivel de civilización, desapareciendo en sus márgenes en un reino sombrío, en el que no hay una distinción clara entre lo criminal y lo bárbaro», y por implicación entre los Han y los otros (no Han) (Dirlik, 2008, p. 6).

Esta «misión civilizadora del centro» se convertirá en la «misión civilizadora de los Han», que finalmente unifica culturalmente a China y le otorga sus características fundamentales. «Se reconocen las diferencias regionales, pero sin una explicación clara de los motivos que provocaron estas diferencias, excepto, como ajustes locales de una cultura Han que se extendió fuera de las llanuras del río Amarillo». Es decir, se acepta una diversidad étnica en la cual «los Han constituyen la posición cultural dominante (y superior) en la formación de China» (Dirlik, 2008, p. 7).

De acuerdo con Dirlik, la llamada civilización china ha sido el producto de muchas nacionalidades (etnias) y cuando se habla de cultura china realmente se está hablando de la cultura Han: «La cultura Han ha sufrido una transformación incesante; era diferente de un período a otro y, dentro del mismo período, difería de un lugar a otro y de una región a otra; no existe una cultura común a lo largo del tiempo, que cubra a toda la sociedad feudal» (Tan, 1987, pp. 27-55). Así que «lo que se denomina Sino-centrismo, debería llamarse Han-centrismo» (Dirlik, 2008, p. 10).

El prestigio histórico y cultural de los Han se ha constituído en el sello de la identidad china desde la categoría de «Han como etnia» y ocupa el «centro civilizado». Esta poderosa etnia, los Han o Hanzu (汉族: Hànzú) —la mayoritaria de las 56 reconocidas oficialmente por el Gobierno Chino— está dividida en ocho subetnias o Minxi (民系: Mínxì), entre las cuales está la hakka.

Bajo el paraguas Hanzu, los subgrupos o Minxi son «fragmentados y diversos». Pueden clasificarse por dialectos (diferencias lingüísticas), subculturas o tradiciones (diferencias culturales), área que ocupan (diferencias regionales, provinciales o lugares de origen), aunque también se admite «pares de oposición» como norte/sur, urbano/rural, como señala Agnieszka (2013, p. 850). De estas categorías, los dialectos determinan ocho grandes subgrupos, entre ellos el Kejia (o lengua hakka) hablado solo por el sugbrupo étnico hakka.

A pesar de esta notable fragmentación, oficialmente se considera que las distinciones al interior de las subetnias Han son «mínimas y superficiales» y prevalece la tendencia a no generar identidades étnicas diferenciadas. Para explicar las profundas diferencias lingüísticas y culturales que existen entre estos grupos, se ha propuesto el concepto de «identidad subétnica». «Esto abre la posibilidad de crear múltiples identidades en China, una tendencia deplorada por el Estado enfocado en la unidad nacional», sostiene Davis (2005, p. 245).

En esta búsqueda por una obsesiva uniformidad, se ha establecido que los Han proceden de un ancestro, un lugar y una dinastía común: Huangdi (el legendario emperador amarillo), las Planicies Centrales y la dinastía Han, respectivamente. Cada uno de los subgrupos Han está vinculado a una o más de estas etiquetas. Por ejemplo, los hakka y los cantoneses Yue comparten el origen, las migraciones al sur y el prestigio de la dinastía Tang.

En lugar de constituirse como un grupo étnico diferenciado y construir desde allí su propia identidad, los hakka «muestran un profundo orgullo por sus vínculos con la cultura de las Planicies Centrales y especialmente, con la cultura de la dinastía Tang»42, señala Davis (2005, p. 333). Este autorreconocimiento como «gente de Tang» (唐人: Tángrén)43 y, por ende, su pertenencia al centro, continuará con la diáspora (Tjon Sie Fat, 2009, pp. 54-55)44.

Gladney recuerda una anécdota que apunta a esta pertenencia cuando un maestro de escuela hakka que conoció en las calles de Fuzhou le gritó: «aunque nosotros mismos nos llamemos en hakka «gente de Tang» (Tongnyin) somos miembros de la nacionalidad Han. ¡Los hakka no somos integrantes de los pueblos minoritarios atrasados!» (落后的少数民族) (Gladney, 2003, p. 11).

Diversos autores —desde la Hakkalogía hasta fuera de ella— definen a los hakka como «un clan cerrado que se caracteriza por su hermetismo»45. De esta premisa, que se sostiene en las características de «clausurado y hermético», han derivado las descripciones sobre los hakka y también varias de sus etiquetas. Pero, ¿cómo se autoperciben los miembros de este grupo?

Constable señala que «mientras que otros grupos ven a los hakka como cerrados o exclusivistas, con un fuerte sentimiento de clan, ellos se ven a sí mismos como unidos y cooperativos» (1994, p. 134). Estas dos cualidades que destacan la unión y la cooperación entre los miembros son una constante en la autopercepción hakka cuando se remite a la dicotomía de «nosotros» frente a los «otros».

Ambas características se mantienen como valores muy preciados entre los residentes hakka de las provincias de Jiangxi, Fujian y Cantón hasta la actualidad. «Somos hakka y por eso somos uno y tenemos que ayudarnos», es una constante entre las personas de la tercera edad que aún habitan las antiguas residencias hakka o tulou en estas provincias, ante la ausencia de hombres y mujeres jóvenes que han marchado a las ciudades en busca de trabajo.

La cohesión fue un aspecto fundamental para la formación de este grupo de desplazados. «Con el fin de luchar por un espacio vital después de la migración y el asentamiento, los hakka debían fortalecer la cohesión familiar unida por líneas de sangre y desarrollar una mentalidad común de culto a los ancestros» (Kong, 1992, p. 164). Esta situación fue impulsada también por la hostilidad tanto del ambiente geográfico como del ambiente social, lo cual se reflejó en la arquitectura de sus viviendas comunales.

Zhou Jianxin señala que desde la dinastía Ming (segunda mitad del siglo XIV), «la identificación étnica se mantuvo a través los apellidos familiares, clanes y la combinación de ramas clanísticas» (2007, p. 87) y, a fines de la dinastía Qing (segunda mitad del siglo XIX y primera década del siglo XX), el concepto de clan había alcanzado un desarrollo pleno. Durante el recorrido norte-sur, diversos factores impulsaron la unidad hakka a través de los sistemas de familia que, a su vez, conformaban los clanes.

De acuerdo con Han Zhiyuan, «un espíritu de equipo de alto nivel más allá de la idea de clan se puso en marcha y se expandió entre los hakka. Esto se reflejó principalmente en la aparición de muchas organizaciones folclóricas hakka que no estaban confinadas a un clan o apellido de familia», explica (2005, pp. 21-26). Fue así como los hakka se asumieron como una sola gran familia o el clan mayor entre los clanes.

La mayor descripción del «nosotros» se encuentra en una inscripción en el Museo Hakka de China, que narra las migraciones en los cantos épicos, los cuales contribuyen a una narrativa legendaria: «Los hakka han abierto caminos a través de las cordilleras, llevando en sus manos las cenizas de sus ancestros. Han ofrecido elegías a las montañas y los ríos de su tierra natal, mientras atravesaban tierras estériles. Han transmitido a sus descendientes la identidad hakka, cantando por donde iban, somos los hakka».

La Hakkalogía ha contribuido a la construcción del «nosotros» a partir de un discurso épico con raíces históricas. Tan Yuanheng imprime este sello épico en la personalidad: «los hakka encarnan el espíritu de las dinastías Jin, Meridionales y Septentrionales, que aspiraban a la libertad de pensamiento y la expresión de la personalidad. Uno recuerda a esas dinastías al ver a un hakka» (2008, pp. 52-53).

Otro caso similar sucede con Xu Xuzeng —considerado el primer académico que escribió sobre los hakka en 1815—, quien los dota de tres fortalezas: «son descendientes de los hombres valientes de la dinastía Song del sur, que llegaron al sur con el emperador; la cultura presta mucha atención a las letras y a la fuerza, y las mujeres tienen autodisciplina y obedecen los principios de la moral» (Xu, 1815, citado en Wang, 2008, p. 23).

El «nosotros» se resume en el «código hakka», un saludo utilizado por los hakka para reconocerse en China o en el extranjero, que abre las puertas de cualquier tulou, real o mental. La frase en lengua hakka es corta y directa: «chi ka ngin»(自家人: Zìjiārén), y se traduce como «somos una misma familia», «uno de los nuestros», etcétera. Según Leo, este saludo «personifica el llamado (rasgo) exclusivista de los hakka» (2015, p. 282).

Otra forma de saludo, «Ngai He Hakka Nyin» [涯]系客家人 o «Yo soy Hakka», confirma la imperiosa necesidad de afirmar el «nosotros» como parte del grupo frente a esos «otros». Ambas frases pueden ser consideradas marcadores de identidad étnica entre los hablantes de esta lengua en China y en las comunidades hakka en el exterior como una necesidad de reconocimiento.

El «nosotros» está expresado en «el hermetismo y la tradición» —que se aplican a los valores y las prácticas culturales— y «son gemelos», como indica Huang Langhua. Y añade que «el hermetismo del tulou, el entorno de las montañas y la independencia económica debido a la agricultura facilitaron la preservación de las tradiciones y el carácter conservador de las personas que habitaron allí» (2011, pp. 350-351).

El tulou, un tipo de vivienda comunitaria en las tres provincias, tuvo un gran impacto en la forma como los hakka entendían la vida. Para Huang Langhua, estas construcciones cerradas y herméticas modelaron la identidad hakka; «Esto explica la dificultad que tenían para relacionarse con otros. Han caído en la arrogancia de creer que su sangre es pura y son los auténticos chinos», sostiene (2011, pp. 350-351).

Ese «nosotros» está expresado en la arquitectura. Según dice, «los hakka construyen el tulou y el tulou “construye” a los hakka»46. «Las características del tulou, una estructura cerrada para la defensa, representa la fuerza del grupo, y al mismo tiempo, refuerza el hermetismo (exclusivismo) que se transforma en los valores hakka de «perseverancia y obstinación», señala (2011 pp. 350-351)47.

El medio agreste y el estilo de vida —aislados en las montañas— contribuyeron al hermetismo de los hakka y refuerza el «nosotros». Feng Xiuzhen explica que «desde las primeras migraciones, los hakka se internaron en las montañas o se trasladaron a zonas fronterizas entre las provincias de Jiangxi, Fujian y Cantón. Debido a las malas condiciones del lugar, las familias debían vivir todas juntas» (2013, p. 91).

«En las zonas hakka existía un sistema familiar muy poderoso y un concepto de familia muy fuerte. Se valora el sistema de familias grandes (clanes) y que los miembros de varias generaciones vivan todos juntos. Se prestaba mucha atención a mantener la cohesión entre los miembros», explica Wu Yongzhan y enumera cinco motivos hakka para vivir en comunidad dentro de una sola estructura (2012, p. 14)48.

Frente a «nosotros» están los «otros». Esta relación de enfrentamiento con los «otros» ha sido otra constante durante el recorrido hakka. En Jiangxi se enfrentaron a los gan; en Fujian y Taiwán, a los hoklo; y en Cantón y Guangxi, a los cantoneses Yue. Para los especialistas, los hakka fueron víctimas de un profundo racismo, persecuciones, hostilidades y odio que han formado parte de la «postura antihakka» de los locales.

¿Cómo son vistos los hakka por esos «otros»? No se puede entender a los errantes hakka sin los locales o punti49, una dicotomía hakka-punti que los define desde el origen. Barth sostiene que «el vínculo positivo que conecta varios grupos étnicos en el sello del sistema social circundante depende de la complementariedad de los grupos respecto a algunos de sus rasgos culturales característicos. Esta complementariedad puede originar una independencia o una simbiosis» (1976, p. 11).

Desde su nombre, los hakka fueron bautizados por sus enemigos. El nombre de esta comunidad no está vinculado ni a un territorio propio ni fue elegido por sus miembros, sino más bien, describe su permanente trashumancia o lo que se ha llamado «la migración perpetua». Es decir, fue producto de la interacción con poblaciones locales a lo largo del recorrido por quince siglos en el territorio chino.

De acuerdo con Constable, los hakka aceptaron este apelativo «después de entrar en contacto con hablantes de Min o Yue (Fujian o Cantón, respectivamente), se reconocieron —y fueron reconocidos por otros chinos— como cultural y lingüísticamente distintos». Esto generó «una base para la identidad colectiva, la acción y la creencia compartidas» (1994, p. 21).

El exónimo se popularizó en Cantón cuando poblaciones hakka situadas en el norte de esta provincia se desplazaron hacia la región delta del río Perla para asentarse en la zona de los Cuatro Condados o Siyi50, a inicios de la dinastía Qing, en las primeras décadas del siglo XVII. La relación entre los arrendadores punti (en Cantón fueron los cantoneses Yue) y los arrendatarios hakka, que abrió paso a la comercialización de productos y la migración hakka al sur, se quebró con la crisis del siglo XIX y aumentó la disputa por la escasez de recursos existentes.

Según Barth, «la conciencia de la nueva identidad no sucede en aislamiento». Se trata de una «identidad contrastiva» que es la base de la identidad étnica, la cual se construye a partir de la oposición del «nosotros» frente a los «otros» (1976, pp. 1-3). El enfrentamiento hakka-punti es ineludible para la construcción identitaria. Hsieh afirma que «la identidad hakka frente a la identidad punti tiene una rica historia como línea divisoria en conflictos locales, disturbios y enfrentamientos» (1929).