Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

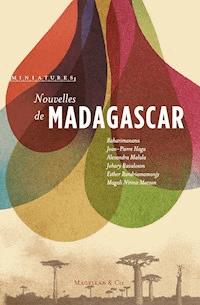

- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

À la découverte des traditions et de la culture de Madagascar.

Pour qui a arpenté les hauts plateaux de l’Imérina, sillonné ce pays de rizières, de forêts peuplées d’une faune fabuleuse, pour qui a côtoyé jour après jour les Malgaches des villes (Antananarivo, Mahajanga, Antsirabe, Antsiranana [Diego Suarez], Tamatave, Tulear, etc.) et ceux des campagnes, l’énigme de cette île enchanteresse es encore plus grande. La littérature malgache d’aujourd’hui s’écrit en malagasy, ou, vestige de l’histoire coloniale, en français. Elle demeure aussi souvent orale, c’est la littérature dite des Anciens par laquelle se perpétuent les traditions.

Ce recueil, avec des nouvelles inédites d’auteurs vivant à Madagascar ou en Europe, tous hantés par leur île, ses sortilèges, son histoire ancienne et tous soucieux de son devenir, est une photographie de l’île aujourd’hui. La pauvreté, celle des campagnes et celle des villes, l’exode, le tourisme et ses terribles conséquences, la corruption, l’instabilité politique, mais aussi le passé prestigieux, Antananarivo la grouillante « Ville des Mille » : tels sont les sujets de ces textes qui permettent d’aborder la réalité malgache ; ou plutôt quelques-unes des multiples facettes de la réalité de l’immense Île rouge.

Laissez-vous emporter dans un formidable voyage grâce aux nouvelles malgaches de la collection Miniatures !

À PROPOS DES ÉDITIONS

Créées en 1999, les éditions Magellan & Cie souhaitent donner la parole aux écrivains-voyageurs de toutes les époques.

Marco Polo, Christophe Colomb, Pierre Loti ou Gérard de Nerval, explorateurs pour les uns, auteurs romantiques pour les autres, dévoilent des terres lointaines et moins lointaines. Des confins de l’Amérique latine à la Chine en passant par la Turquie, les quatre coins du monde connu sont explorés.

À ces voix des siècles passés s’associent des auteurs contemporains, maliens, libanais ou corses, et les coups de crayon de carnettistes résolument modernes et audacieux qui expriment et interrogent l’altérité.

EXTRAIT

Je n’arrive pas à mettre une image sur mon univers futur… mais j’ai cette volonté, cette rage de vaincre, ce souhait de réussir, pour que mes parents soient fiers de moi, de leur garçon, de Rakoto. Rakoto pour qui les trois quarts du patrimoine familial ont été vendus, les belles rizières d’Antsongo, source de revenus et source de vie. Car Rakoto est un précurseur, le pionnier d’une nouvelle génération. Il doit faire des études. Il doit faire mieux que son père dans la vie. Je suis heureux qu’une telle confiance me soit accordée, bien qu’une folle pression me pèse. Et si j’échouais ?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 141

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Avant-propos

Il y a deux cent quarante millions d’années, le supercontinent Gondwana réunissait en une seule terre l’Inde, l’Australie, l’Antarctique, Madagascar, le sud de l’Afrique et de l’Amérique. Sa dislocation donna (notamment) naissance à Madagascar.

À quatre cents kilomètres de la côte orientale de l’Afrique, en plein océan Indien, non loin de l’Île de La Réunion, de l’Île Maurice et des Comores : l’immense « île Rouge », un concentré de civilisation austronésienne mélangée aux cultures bantoues, arabes et européennes, un concentré de tous les paysages, de toute la flore et de toute la faune du monde. Autant dire un trésor d’écosystème, un sanctuaire.

Pour qui a arpenté les Hauts Plateaux de l’Imerina, sillonné ce pays de rizières, de forêts humides et de forêts sèches, pour qui a côtoyé jour après jour les Malgaches des villes (Antananarivo, Mahajanga, Antsirabe, Antsiranana [Diego Suarez], Tamatave, Tulear, etc.) et ceux des campagnes, les mystères de cette île enchanteresse sont encore plus épais. Dix-huit « ethnies » différentes, dont les points communs de civilisation sont le riz, le zébu et le rapport aux Ancêtres, y constituent l’île mystérieuse. Car c’est ainsi que l’on pourrait qualifier Madagascar. En effet, quel endroit au monde s’avère plus troublant, plus énigmatique que l’Île rouge ? Sa géographie, son histoire, son peuple, ses traditions : tout concourt à faire de cette île-continent un des lieux les plus mystérieux et attachants de la planète.

« Je venais de sortir d’un entretien avec le roi des Antakarana, l’ethnie de ma mère – tu connais mon obsession, mon trouble, ma crainte, quand il s’agit d’évoquer tout ça, l’arrière-grand-père maternel, maître de l’écrit du royaume, détenteur de l’histoire du clan, tu sais combien j’appréhende et souhaite à la fois rentrer dans cette histoire, interroger cette lignée… Bref, je te raconterai ça une autre fois – mais juste te dire qu’il n’y avait ni palais ni splendeur extravagante, le roi, la chemise ouverte, assis sur un vieux fauteuil décoré d’un tissu en dentelle, moi, bien sage, réfrénant mon désir de vider toute cette bouteille de Coca devant moi, stylo et carnet à la main, la chaleur faisant des siennes, et tout ça sur la terrasse étroite du “palais”, une maison comme une autre, donnant sur la rue défoncée – quelques morceaux d’asphalte qu’on devine –, des chiens malingres qui flairent le sol, les roues des voitures passant au ralenti et le cul des poules arrogantes ». Ainsi commence le voyage en boucle de Raharimanana, un voyage qui ne commence jamais, et qui ne finit pas davantage : un roi qui n’a rien d’un roi, un écrivain, un palais qui n’en est pas un, une route défoncée, quelques animaux. Et cette crainte sousjacente des ancêtres, unanimement partagée.

La littérature malgache d’aujourd’hui s’écrit en malagasy, ou, vestige de l’histoire coloniale, en français. Elle demeure aussi souvent orale, c’est la littérature dite des Anciens par laquelle se perpétuent les traditions. La littérature permet-elle de mieux percer ses mystères ? C’est ce à quoi s’est attaché ce volume de la collection « Miniatures », avec des nouvelles inédites de Raharimanana, Jean-Pierre Haga, Alexandra Malala, Johary Ravaloson, Esther Randriamamonjy et Magali Nirina Marson, auteurs vivant à Madagascar ou en Europe, tous hantés par leur île et ses sortilèges, par son histoire ancienne et par son devenir. La pauvreté, celle des campagnes et celle des villes, l’exode, le tourisme et ses conséquences préoccupantes, la corruption, la politique, mais aussi le passé prestigieux, et Antananarivo la grouillante « Ville des Mille » : tels sont les sujets de ces textes qui permettent d’aborder la réalité malgache ; ou plutôt quelques-unes des multiples facettes de cette réalité. Ou, devrait-on mieux dire, de l’énigme malgache.

Pierre ASTIER

Raharimanana est né à Antananarivo en 1967. C’est dans son pays natal qu’il a écrit sa première pièce, Le Prophète et le Président, mais elle ne put y être montée en raison de la situation politique. Il vint ensuite en France pour des études en ethnolinguistique. Il a depuis été journaliste, enseignant, et l’auteur de nouvelles, de pièces de théâtre et de romans. Dans un style violent et lyrique, il y décrit la corruption et la pauvreté qui sévissent sur son île, avec des rappels de la douloureuse histoire du pays. Il participe à de nombreuses manifestations, ateliers d’écriture, etc. Plusieurs de ses œuvres ont été traduites en allemand, anglais, italien et espagnol.

Bibliographie sélective :

– Enlacements, roman, Vents d’ailleurs (2012) ;

– Les Cauchemars du gecko, Vents d’ailleurs (2010) ;

– Za, roman, Philippe Rey (2008) ;

– Madagasacar, 1947, photos, Vents d’ailleurs (2007) ;

– L’Arbre anthropophage, récit, Joëlle Losfeld (2004) ;

– Landisoa et les trois cailloux, jeunesse, Edicef (2001) ;

– Nour, 1947, roman, Le Serpent à Plumes (2001) ;

– Lucarne, Le Serpent à Plumes (1999) ;

– Le Puits, théâtre, Actes Sud Papier (1997) ;

– Rêves sous le linceul, Le Serpent à Plumes (1996) ;

– Le Lépreux et dix-neuf autres nouvelles, Hatier (1992) ;

– Le Prophète et le Président, théâtre (1989).

AMBILOBE

Je te raconte donc mon périple à Ambilobe. La ville est à deux heures de voiture de Diégo Suarez. Je venais de sortir d’un entretien avec le roi des Antakarana, l’ethnie de ma mère – tu connais mon obsession, mon trouble, ma crainte, quand il s’agit d’évoquer tout ça, l’arrière grand-père maternel, maître de l’écrit du royaume, détenteur de l’histoire du clan, tu sais combien j’appréhende et souhaite à la fois rentrer dans cette histoire, interroger cette lignée… Bref, te raconterai ça une autre fois – mais juste te dire qu’il n’y avait ni palais ni splendeur extravagante, le roi, la chemise ouverte, assis sur un vieux fauteuil décoré d’un tissu en dentelle, moi, bien sage, refrénant mon désir de vider toute cette bouteille de Coca devant moi, stylo et carnet à la main, la chaleur faisant des siennes, et tout ça sur la terrasse étroite du « palais », une maison comme une autre, donnant sur la rue défoncée – quelques morceaux d’asphalte qu’on devine et des chiens malingres qui flairent le sol, les roues des voitures passant au ralenti et le cul des poules arrogantes.

Je me préparais donc à rentrer à Diégo Suarez car j’avais rendez-vous avec le directeur de l’Alliance française, Nicolas Fargues, tu sais l’auteur si controversé du roman Rade terminus, qui dit tout haut ce que nous pensons tout bas de cette faune de Blancs français échoués sur cette île nôtre à la dérive ; je ne sais pas qui dérive plus, notre île ou ces expatriés fondus au soleil, mais bref… Nicolas Fargues devait me présenter au photographe pouvant me filer des photos de la SECREN, la société portuaire de la ville. Je fis en sorte de partir avec la bénédiction du roi qui m’invita à revenir quand je voulais, sans protocole et tout le tralala – d’ailleurs je me demandais si ce n’était pas un ordre que je venais de recevoir avec cette ferme invitation à être présent pour la cérémonie du Tsanga-tsaina, la plus grande cérémonie du royaume qui draine un nombre impressionnant de personnes et d’ancêtres possesseurs tombant sans crier gare dans le corps et l’esprit sain des gens qui passent par là –, je sais que tu n’aimes pas ce ton, mais par la dérision, je recule l’échéance, celle d’être dépossédé de ma liberté de ne parler qu’en mon nom propre. Je n’ignore pas combien les miens sont convaincus que l’esprit de mon arrière-grand-père a déjà investi mon écriture et que ce n’est qu’une question de temps que je retourne aux sources, que l’écrivain n’est en réalité qu’un possédé comme un autre…

Bref, dès quinze heures, je fis en sorte d’être au parquage – c’est ainsi qu’on dit pour l’aire de stationnement des taxis-brousse. Je pensais partir au plus tard vers seize heures.

Dès mon arrivée au parquage – une rue derrière le marché, et toujours les trous dans la terre, les chiens reniflant les roues des voitures et les poules en moins (ici, elles sont dans les cages, prêtes à être vendues, mais toujours aussi arrogantes) –, dès mon arrivée au parquage donc, une demi-douzaine de grands gaillards me sautent dessus. « Tu viens avec moi. » Je dis « non » – pour le principe. « Tu viens avec moi. – Non. – Il est avec moi. » L’un d’eux me tire par le bras, me murmure dans l’oreille. « Écoute, j’ai une voiture qui part tout de suite, là, dans l’immédiat. » « Où ça ? » dis-je. « Là ! Regarde ! Les bagages sont déjà sur le toit, la bâche est mise. » Je regarde les autres voitures : toutes vides ! Sans bagages sur le toit ! la bâche pendant encore sur les vitres des voitures – la bâche, tu sais, pour recouvrir les bagages contre la poussière du voyage, tu le sais bien sûr mais je l’écris comme ça… « Ok », dis-je au gaillard, et merde aux autres qui veulent m’entraîner dans leurs taxis-brousse minables : soit un camion trafiqué voyageur dénommé « Le cyclone du Nord », une fille superbe peinte dessus, le paréo soulevé par le cyclone, elle retenant son chapeau de paille d’une main et arrêtant de l’autre le camion fendant le paysage cycloné, soit une Peugeot 404 bâchée qui n’a plus de suspension mais pleine de régimes de bananes et de bouteilles suspectes, soit une Mazda rouge rougie de poussière… J’étais content de mon choix. En plus, me dit le gaillard, je peux choisir ma place, oui, celle du fond où j’ai la possibilité d’étendre mes jambes.

J’ai donc choisi la place du fond où j’avais la possibilité d’étendre mes jambes.

Je paye et je m’installe.

À côté de moi, une dame avec son bébé, et devant, une autre avec un baluchon plein de tissus sur ses genoux.

Je tique.

Mais où sont les voyageurs ?

Mais mon gaillard a disparu déjà. Je descends et vais voir au guichet. Mais où est le chauffeur ? Le type me répond laconiquement : « Il va venir. Il doit boire son café, là ! »

Je regarde aux alentours. Plein de gargotes qui proposent du café et des beignets.

Bon ! Je remonte dans la voiture et attends patiemment.

Une demi-heure…

(Lutte contre ma conscience pour ne pas redonner mille francs et mille francs à tous les mendiants qui passent et repassent devant ma vitre.)

Une autre demi-heure.

(En plus, je n’avais plus de monnaie, bien que les mendiants, tu ne l’ignores pas, refusent les pièces de monnaie dans ce pays merveilleux).

Je vois la Mazda rouge rougie de poussière qui s’emplit de voyageurs et les bagages qui commencent à s’amonceler sur le toit.

Trois quarts d’heure – ne t’inquiète pas pour mon décompte du temps, la chaleur est terrible –, voici qu’un receveur monte sur le toit de notre voiture et je me dis : Ok, on va y aller, mais c’est bizarre, toujours pas d’autres voyageurs (le bébé, extraordinaire, n’a pas pleuré une seule fois, et la dame au baluchon, devant, regarde toujours ses tissus qu’elle a déballés sur les sièges). Ok, le receveur est sur le toit, il va fermer la bâche. Mais ne voilà-t-il pas qu’il lance les bagages vers un comparse qui s’en va tranquillement les mettre sur le toit de la Mazda rouge rougie de poussière ! Je fais mon scandalisé de patriote progressiste contre la mentalité sous-développée sévissant dans ce pays mien ! Je proteste haut et fort, et à haute voix, glapissant de ma place du fond où on peut étendre les jambes. Mais le receveur et son comparse me disent : « Non patron, tout va bien patron, moramora, tu vois bien patron que le chauffeur est là ! »

Le chauffeur ?

C’était le comparse !

« Et pourquoi le chauffeur, notre chauffeur, met-il les bagages sur le toit de l’autre voiture ?

– Mais ton bagage est là patron ! Ne t’en fais pas ! »

Je descends, je regarde.

Effectivement, mon bagage est là. Seul sur le toit, et sous le soleil ! Je regarde la Mazda rouge rougie de poussière et je dis que j’embarque avec !

« Mais patron, il n’y a plus de place dans cette voiture pourrie, viens, regarde. »

Je l’accompagne et inspecte cette pourrie Mazda rouge rougie de poussière, et ses voyageurs et leurs dispositions. Ils sont trois devant (sans le chauffeur), six au milieu (dont une femme avec un gamin sur les genoux), cinq derrière !

« Tu ne vas pas voyager dans ces conditions patron ! D’ailleurs le chauffeur est là.

– Ah, je dis.

– Oui, il répond, et on va de suite chercher les voyageurs ».

Je monte dans la voiture, dans notre voiture et je demande à la dame au bébé et à l’autre au baluchon : « Vous n’avez pas de bagages ?

– Si, qu’elles me répondent, on va les chercher. » Le chauffeur met le moteur et on quitte le parquage. On passe chez la dame au bébé. Ses bagages sont sur le trottoir de chez elle. Le chauffeur les met à côté du mien et on repart. Une personne en profite pour monter. Il ne dit rien. Je me dis : chouette, un autre voyageur ! On repart et on arrive à la maison de la dame au baluchon. On prend aussi ses affaires (d’autres baluchons et des gros sacs). Tout ça sur le toit. Une autre personne monte également. Toujours sans rien dire. Et moi, je me réjouis, me dis que tout ça est bien organisé malgré tout. On repart – je supposais vers la maison des deux autres voyageurs qui venaient de monter. Mais on revient au parquage ! Les deux voyageurs descendent, et je me dis : bon, ils vont boire un café en attendant que la voiture soit remplie ! On attend un peu. Le chauffeur arrange les bagages sur le toit. Il reprend le volant et on repart. Il y a un marché collé au parquage. Le chauffeur discute avec une marchande demandant si unetelle est dans les parages et si elle monte à Diégo. « Elle est là-bas », dit la marchande. Et on va là-bas. Sur le chemin, le chauffeur klaxonne. Une, deux personnes l’arrêtent et montent. D’autres voyageurs ! On arrive là-bas. On demande où se trouve unetelle. Elle est là ! Le chauffeur lui dit : « Karakôry ? » – ce qui veut dire dans ce contexte : « Alors » ? L’unetelle hoche seulement la tête. Ce qui veut dire oui. Et le chauffeur repart. Sans l’embarquer ! Je me dis : bon, elle va chercher ses bagages et on la récupère après ! Et on retourne au parquage ! Les une deux personnes descendent aussi et je me dis toujours : café ! café ! Le chauffeur s’affaire autour de sa voiture puis l’une des personnes qui étaient montées au premier tour remonte, le chauffeur reprend aussitôt le volant et on repart. Chercher sûrement les bagages de ce type. On prend la route qui mène à Diégo, on sort presque de la ville. Tout au long, le chauffeur klaxonne et lance des karakôry sans fin aux promeneurs et piétons qui exhibent leur nonchalance. On s’arrête assez brutalement. Le buveur de café descend. Le chauffeur fait une manœuvre pour un demi-tour et on reprend la ville en klaxonnant et en semant des karakôry à n’en plus finir. Une et deux personnes arrêtent la voiture et on revient au parquage. Les une et deux personnes descendent. Café ! café ! Le chauffeur discute deux-trois minutes avec d’autres comparses. Et on reprend la route pour chercher les voyageurs. Et c’est comme ça pendant encore un certain temps que j’ai refusé d’intégrer dans ma conscience sous peine d’implosion temporelle. Tout ce que je peux te dire, c’est que nous sommes partis plusieurs fois sur la route de Diégo, et qu’au même endroit, le chauffeur a manœuvré pour faire demi-tour et revenir en klaxonnant au parquage. J’ai arrêté de compter à partir de sept (soit parce que c’est un nombre saint, soit parce que depuis un certain 2002, le huitième m’est tabou, fady).

Bref, l’après-midi était bien avancée et je commençais à bien connaître la ville d’Ambilobe, et me dire que ça n’en finirait jamais. Est-ce que je devais rire ou pleurer, ou insulter le dieu qui avait créé tout ça et ces foutus Malgaches ? Mais j’ai préféré en rire et me suis dit : écoute, mon petit, tu es un grand écrivain, et la fatalité et le destin se sont cotisé les sorts pour qu’il t’arrive plein d’histoires à raconter, donc tout ça, c’est encore un coup des dieux des contes et sornettes. J’ai acquiescé en me disant : on va voir ce qu’on va voir, tout en barrant d’une croix rouge mon rendez-vous de dix-huit heures avec le directeur de l’Alliance et le photographe du port (en plus, il n’y avait pas de réseau pour mon opérateur téléphonique, et mon beau portable dernier cri made in Norvège de Chine ne servait à rien !) On revient donc au parquage…

La voiture, presque pleine déjà. Cinq ou six places à pourvoir. Où sont passés tous ces gens