Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Das Neue Berlin

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

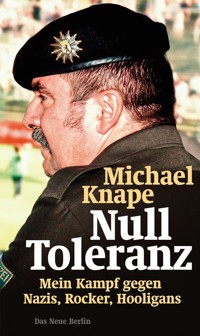

»Null Toleranz – wie ein kreativer Polizeidirektor Rechtsextremisten den Spaß verdirbt«, titelte der Sender rbb 2005. Die Rede war von Michael Knape. Berlins dritthöchster Polizist hatte 1970 im Westteil der Stadt aus Überzeugung die Uniform angezogen. Aber Übungen wie »Tiefflieger von vorn!« lehnte er ab. Der Drill und Ton, der an unsägliche Zeiten erinnerte, waren das seine nicht. »Unser wichtigstes Einsatzinstrument ist das Wort«, sagte er. Dass man mit noch so gut gemeinten Worten nicht überall sein Ziel erreicht, dessen wurde er sich vor allem in den Nachwendejahren bewusst. Neonazigruppen verschiedenster Couleur schossen wie Pilze aus dem Boden, die Hauptstadt wurde zum Tummelplatz. Knape, inzwischen Landespolizeidirektor, dachte nicht daran, vor den Hooligans des BFC Dynamo oder den Fans der Gruppe »Landser« in die Knie zu gehen. Mal ließ er die Neonazis bei einer Demonstration ihre Springerstiefel ausziehen und in gebrauchten Turnschuhen aus dem Fundus der Polizei oder auf Socken laufen. Ein anderes Mal ordnete er so gründliche Personalüberprüfungen der braunen Nachwuchselite an, dass der Aufmarsch der europäischen Rechtsextremisten in Budapest ohne die deutschen Gäste stattfinden musste. Knape kannte alle Tricks und alle Schlupflöcher der extremen Rechten in Berlin. Er wurde für sie zum Hassobjekt, erhielt Morddrohuzngen. Sein Haus musste immer wieder unter Polizeischutz gestellt werden. Michael Knape aber war auch gegenüber der eigenen Truppe nicht blind. Polizisten, die im ideologischen Gleichschritt mit den Neonazis marschierten, mussten sich auf seine Initiative nach einem anderen Beruf umsehen. Mit kritischem Rundumblick äußert sich Knape in diesem Buch zu Rechten, Rechtspopulismus und anderen Herausforderungen an die Gesellschaft und positioniert sich meinungsstark.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Michael Knape

Null Toleranz

Mein Kampfgegen rechts

Das Neue Berlin

Inhalt

Zur Begleitung

Eine wilde Horde oder: Klassentreffen mit Lehrer

Großes Latinum und heißer Brei

Familienerbe

Fighting City neben der Kaserne

Rauchende Colts?

Stromschlag mit persönlicher Haftung

Tiefflieger und das Leberwurst-Prinzip

Tischpapiere und Gespräche unter vier Augen

Preußens Gloria

Partybullen in besonderen Lagen

Vernehmung in der Ausbildungsstraße

Alte und neue Zöpfe

Orthografische Klimmzüge

Führung und Verantwortung

Schuldenfalle

Vorzüge mit Nebenwirkungen

Unterm Teppich, unter aller Sau?

Zickzackbewegung

Wer redet, knüppelt nicht

Ohne Diskussion

Kanonen gegen Spatzen

Angebot zur Bürgernähe

Auf Linie gebracht

Kesseltreiben

Das Rätsel der Pyramide

Im Kreml brennt noch Licht

Fürsorgliche Betreuung

Lockerer Spaziergang

Märtyrer und Fahnen

Unendliche Geschichte(n)

„Tag der Ehre“

Barfußläufer und der Schwarze Block

Kleinlichkeit als Programm

Verschwörung auf dem Schulhof

Das Spinnennetz

Ringelpietz mit Anfassen

Avantgarde unter falscher Flagge

Risikobegegnung in der dritten Halbzeit

Saturday Night Fever

Nachspiel

Viel Feind, viel Ehr

Die Wacht an der Spree

Veni, Vidi, Vici

Duschmuffel und Pinocchios Schwester

Fidschi-Inseln in Marzahn

Alles wird besser ...

Zur Begleitung

Man könnte ein Vorwort zur Autobiografie von Professor Michael Knape kurz machen: ein Polizistenleben im geteilten und wiedervereinigten Berlin. Aber das würde der Persönlichkeit von Michael Knape nicht gerecht.

Kennengelernt habe ich ihn, als ich im Juni 2001 Senator für Inneres des Landes Berlin wurde.

Michael Knape gehörte als Leiter einer Direktion zu den führenden Polizisten der Stadt, die ich in dieser Zeit getroffen und schätzen gelernt habe. Entsprechend häufig waren meine Begegnungen mit ihm, bei Dienstbesprechungen, bei Einsätzen, manchmal auch bei geselligen Veranstaltungen. Je öfter man mit einem Menschen zusammenkommt, um so unbefangener kann man miteinander umgehen. Im beruflichen Umgang entwickelt sich so eine Partnerschaft, die ich auch mit Michael Knape hatte. Ich schätzte an ihm seine Offenheit. Er konnte zuhören, eine ganz wichtige Eigenschaft für einen Polizeiführer, aber er konnte auch deutlich seine Meinung sagen. In seinen Erinnerungen findet man viele Geschichten, wie er mit seinen Mitarbeitern und seinen Vorgesetzten umgegangen ist. Typisch berlinerisch, möchte man sagen, notfalls nahm er kein Blatt vor den Mund.

Wenn jemand wie Michal Knape persönliche Erinnerungen über Jahrzehnte polizeilicher Arbeit aufarbeitet, quillt das Material über. Trotzdem ist jede Seite lesenswert, nicht nur für Leserinnen und Leser, die schon oft mit Polizeiarbeit zu tun hatten, sondern für jede und jeden, denen eine funktionierende Demokratie am Herzen liegt. Demokratie ohne Ordnung ist nicht denkbar, und zur Ordnung gehört eine demokratische Polizei.

Das kann man gar nicht überbetonen, denn Michael Knape stammt, das hat er mit mir gemeinsam, aus einer Generation, deren Väter und Vorväter die Weimarer Zeit und die Zeit von 1933 bis 1945 mitgemacht haben, und wenn ich von Mitmachen spreche, meine ich das. Bis auf wenige Ausnahmen haben alle unsere Väter und Großväter in irgendeiner Form „mitgemacht“, sei es fördernd für das Dritte Reich, sei es stillschweigend zustimmend oder sei es auch skeptisch, aber nicht auflehnend. Gerade heute, während Rechtspopulisten in Deutschland die Schrecken der Naziherrschaft verdrängen oder leugnen, tut es gut, sich daran zu erinnern. So erinnert sich auch Michael Knape und verschweigt die Rolle seines Vaters nicht, der als Polizist freiwillig zur Wehrmacht gegangen ist, um bei Hitlers Unterstützung für Franco im spanischen Bürgerkrieg mitzuwirken.

Derartige familiäre Erfahrungen haben sein Weltbild geprägt, als er sich entschied, Polizist zu werden. Er wollte zur Polizei mit dem Ziel gehen, „den Menschen nahe zu sein, denen zu helfen, die in Not sind“, schreibt er. Und er sah sich auch als Gerechtigkeitsfanatiker. Seine Auffassung von Polizei deckte sich mit den Ideen wichtiger Polizeiführer, an der Spitze der damalige Polizeipräsident Klaus Hübner, der wesentlich dazu beigetragen hat, die Polizei in Berlin nicht nur als Ordnungsmacht, sondern auch als den Menschen helfende Organisation zu verstehen. Michael Knape hatte das Glück, mit Klaus Hübner und später mit Dieter Glietsch lange Jahre mit Polizeipräsidenten zusammen zu arbeiten, die ähnliche Auffassungen hatten wie er.

Bei vielem, was Michael Knape schreibt, erinnere ich mich jetzt erst wieder an Einzelheiten der Zeit im geteilten Berlin. Völlig verdrängt in unserer Erinnerung ist, dass die Berliner Polizei von den Alliierten auch immer als Reserve für kriegerische Auseinandersetzungen betrachtet wurde. Knape schreibt von seinem Widerwillen gegen eine Ausbildung an Granatwerfern, mit Maschinengewehr und Handgranaten. Polizisten sind keine Soldaten. Das muss man immer wieder betonen, wenn nach aufsehenerregenden Kriminalfällen als Allheilmittel nach einer stärkeren Bewaffnung der Polizei gerufen wird.

So schildert Knape nicht nur die Entwicklung der Berliner Polizei ab 1970, seine eigene Ausbildung, seine Berufsstationen bis hin zu seiner Tätigkeit an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, sondern er schreibt auch ein Lesebuch über seine Zeit.

Zu dieser Zeit gehört das Stärkerwerden des Rechtsextremismus um 2000. Knape beschreibt die Auseinandersetzungen bei mehreren rechtsextremistischen Demonstrationen. Sei es bei der NPD-Demonstration gegen die Wehrmachtsausstellung am 1. Dezember 2001, sei es bei der von der Jugendorganisation der NPD angemeldeten Demonstration zum 8. Mai 2005, die sechzig Jahre nach Kriegsende gegen die „Befreiungslüge“ stattfinden sollte. Dank des konsequenten Einsatzes der Berliner Polizei gab es bei diesen Demonstrationen keine Straßenschlachten. Ein besonderes Beispiel besonnenen, aber sehr konsequenten Vorgehens schildert Knape zu einer „Kameradschafts“-Demonstration in Rudow im Sommer 2002, bei der die Rechtsextremisten mit Bomberjacken und Springerstiefeln antreten wollten. Zur Durchsetzung des Uniformierungsverbots wurden auf Knapes Anweisung die Teilnehmer angehalten und gezwungen, ihre uniformiert aussehenden Jacken umzudrehen und nur mit dem Innenfutter zu zeigen, sowie ihre Springerstiefel auszuziehen. Die Demonstranten erhielten als Ersatz alte Turnschuhe aus der Kleiderkammer der Polizei, die Knape vorsorglich vorher für diesen Zweck hatte holen lassen. Auf einen solchen Einfall muss man als Verantwortlicher für einen Polizeieinsatz erst einmal kommen.

Knape hat sich durch derartige polizeiliche Einsätze gegen Rechtsextremisten einen Namen gemacht. Ebenso unaufgeregt – und wenn erforderlich auch konsequent – ging er mit kurdischen oder linksextremistischen Demonstrationen um. Seine Schilderungen über die polizeilichen Einsätze, auch über dabei auftretende Konflikte mit den politisch Verantwortlichen, sind nicht nur historisch spannend, sondern könnten auch in jedem Lehrbuch über den demokratischen Umgang der Polizei mit schwierigen Demonstrationen verwendet werden. Die Erinnerungen von Professor Michael Knape sind damit weit mehr als eine persönliche Rückschau und Wertung. Sie sind, sicherlich aus der spezifischen Sicht eines Polizeibeamten, ein Beitrag zur Berliner Geschichte ab 1970.

Als mich Professor Michael Knape einige Monate vor seinem Tode anrief und fragte, ob ich bereit wäre, ein Vorwort zu seinem Buch zu schreiben, habe ich deshalb gerne zugesagt, auch wenn ich manche Wertungen des Autors, insbesondere zu Personen, nicht teile. Seine Erinnerungen sind ein spannender Beitrag, wie wir mit dem erstarkenden Rechtsextremismus in Europa und leider auch in Deutschland umgehen können, nüchtern, mit Augenmaß, aber auch mit der notwendigen Konsequenz.

Dr. Ehrhart Körting

Berlin, Februar 2024

Eine wilde Horde oder: Klassentreffen mit Lehrer

Ein Geheimtipp ist das Lokal schon lange nicht mehr, es gehört mittlerweile zu einer Restaurant-Kette und präsentiert sich bunt und offenherzig an einer vielbefahrenen Hauptstraße im alten Westen der Stadt. Über Gästemangel kann sich das Personal nicht beklagen, unter den jüngeren Besuchern gilt die gastronomische Bleibe als angesagt, trendy und authentisch, es geht locker und nicht leise zu.

Zwar suggeriert der Name Cancún lange Sandstrände und eine warme Meeresbrise, doch ein echtes Karibik-Feeling will am Berliner Kaiserdamm nicht so recht aufkommen. Aber wer es mexikanisch liebt, kommt bei Speis und Trank voll auf seine Kosten. Nur Vegetarier wünschten sich wahrscheinlich mehr Optionen.

Mir fiel die Wahl zwischen all den Burritos, Alambres und Fajitas nicht leicht, bis ich mich für Chili con Carne und die scharfen Puntas de Rez entschied. Das Feuer im Magen konnte ich dann mit dem einen oder anderen Wasser, Daiquiri oder Tequila löschen.

Den Tischgesellen an unserer langen Tafel erging es nicht viel anders. Alle schwelgten und schlemmten, doch die üppige Verköstigung war an diesem Abend völlig zweitrangig.

Den Männern um mich herum – alle schon im gesetzten Alter so um die 60 und damit etwa zehn Jahre jünger als ich – sah man an, dass sie mitten im Leben standen, auch wenn sich bei einigen die Haare schon gelichtet hatten oder graumeliert waren. Sie feierten ein Wiedersehen und ein Jubiläum: 40 Jahre Dienst bei der Berliner Polizei. Ich hatte sie damals als Polizeischüler in der Ausbildungsabteilung in Ruhleben in Empfang und unter meine Fittiche genommen, unterrichtet und mit ausgebildet. Der Altersunterschied zwischen ihnen und mir war der gleiche geblieben, aber wir waren alle reifer geworden. Manche der Jungs hatte ich auf Anhieb nicht gleich wiedererkannt, doch ich konnte mich gut an die lebhafte und wilde Truppe erinnern. Die meisten von ihnen hatten sich seinerzeit schnell an die Disziplin gewöhnt, waren neugierig und lernbegierig in den theoretischen Fächern und, verglichen mit dem gesamten Jahrgang, vorbildlich im Sport und der praktischen Ausbildung. Wenn ich mich recht entsinne, gab es keine vorzeitigen Abgänge oder Entlassungen, mit manchen hatten sich in der Zwischenzeit meine Wege auf den verschiedenen Dienststellen gekreuzt, da waren die Burschen schon gestandene Polizisten.

An unserer Tafelrunde ging es also zu wie bei einem fröhlichen Klassentreffen mit Lehrer. „Weißt du noch?“ war die meistgestellte Frage an diesem Abend, wir erinnerten uns an lebhafte Diskussionen im Fach Politische Bildung, an die Übungen in der Fighting City, die Einsätze am Olympiastadion, wenn Hertha spielte, oder an den 1. Mai in Kreuzberg ... Das Zusammensein in dieser Runde tat mir gut, ich fühlte mich sehr wohl. Und ich freute mich wie Bolle, seit ich die Einladung zu dem Treffen erhalten hatte:

„Sehr geehrter Herr Knape, im Oktober 1982 übernahmen Sie in Ruhleben mit der Lehrbereitschaft 11 eine Horde junger Leute, um diese wunschgemäß den Beruf eines Polizeibeamten zu lehren. Mit ihren Gruppenführern haben Sie uns, den Angehörigen der LB 11, nicht nur die ersten Schritte, sondern auch Werte für das nunmehr 40 Jahre andauernde Berufsleben vermittelt. Ein nicht geringer Teil der damaligen Polizeischüler ist, auch dank Ihrer außergewöhnlichen Art der Wissens- und Wertevermittlung, seinen Weg in der Polizeibehörde gegangen und hat auch in schwierigen Zeiten nicht die Flinte ins Korn geworfen. Wir möchten uns dieser Zeit am 6. Oktober 2022 im Restaurant Cancún am Kaiserdamm erinnern und würden uns sehr über Ihre Teilnahme freuen.“

Natürlich sagte ich zu. Während meiner langen Dienstzeit bei der Polizei habe ich verschiedene Auszeichnungen, Orden, Medaillen und Ehrenspangen erhalten, aber die Einladung zu dieser Zusammenkunft empfand ich als eine der schönsten Ehrerweisungen und Anerkennungen, die mir zuteil wurde.

Es gab und gibt einen Grund für mich, stolz zu sein: Alle meine Schüler von damals haben 40 Jahre lang in der Berliner Polizei ihren Mann gestanden. Aus allen ist etwas geworden, unabhängig vom Rangabzeichen auf der Dienstuniform, ganz gleich ob bei der Bereitschaftspolizei oder im Landeskriminalamt, im Spezialeinsatzkommando, im Polizeipräsidium oder an einer Polizeischule. Und ich hatte einen kleinen bescheidenen Anteil an ihrem Werdegang. Meine Arbeit im Dienst der Berliner Polizei hat sich also gelohnt, sie war nicht umsonst.

Für mich Antrieb und Ermunterung, den Blick zurück schweifen zu lassen, bis zum Anfang vor 50 Jahren.

Großes Latinum und heißer Brei

„Der Staat hat kein Recht, einen Menschen für die Dauer zum Polizisten zu machen“, schrieb Bertolt Brecht im Me-ti. Ich schätze den großen Dichter sehr. Aber, mit Verlaub, ich glaube, mit diesem Urteil hat es sich der gute Mann zu einfach gemacht.

Es einen Traumberuf zu nennen, wäre wohl eine schwärmerische Übertreibung. Aber meine Entscheidung, Polizist zu werden, habe ich bis heute nicht bereut. Im Gegenteil. Meine Arbeit als Ordnungs- und Gesetzeshüter habe ich geliebt, sie war für mich von Anbeginn Beruf und Berufung. Erfüllung, Pflicht und Schuldigkeit, Bestimmung und Selbstbestimmung. Meine Arbeit – ich nenne es bewusst nicht Job – hat mich geprägt und zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Doch der Reihe nach. Denn meine Berufswahl war sowohl vom Zufall geprägt als auch irgendwie vorbestimmt. Obwohl – keiner wird als Polizist geboren.

Ich bin 1951 auf diese Welt gekommen, 1958 wurde ich eingeschult, und sechs Jahre später, ab 1964, ging ich aufs Gymnasium.

Das Friedrich-Engels-Gymnasium in Berlin-Reinickendorf war und ist eine altehrwürdige Lehranstalt, 1905 gegründet, in einem Neo-Renaissance-Bau untergebracht, der heute als Baudenkmal gilt. In der Nazizeit trug die Schule den Namen des Jagdfliegers Manfred von Richthofen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, im November 1945, wurde sie in Friedrich-Engels-Gymnasium umbenannt, nach dem Mitbegründer des Marxismus, und ich frage mich ernsthaft, ob eine solche Namensgebung heute noch – oder wieder – möglich wäre. Zu den bekannten Absolventen der Schule zählt übrigens Wolfgang Leonhard, der Publizist, Historiker und Osteuropaexperte, dessen Mutter mit ihm in den 30er Jahren in die Sowjetunion emigrierte, der im April 1945 mit der Gruppe um Walter Ulbricht in die Sowjetische Besatzungszone zurückkam, sich bald mit der Führung der neugegründeten SED überwarf und später in der DDR als Renegat verteufelt wurde. Über die Erlebnisse in jener Zeit schrieb er sein berühmtes Buch Die Revolution entlässt ihre Kinder.

Als Schüler des Friedrich-Engels-Gymnasiums blieb mir Wolfgang Leonhard freilich unbekannt, wohl aber kam ich in den Genuss davon, dass die Schule in einen neusprachlichen und einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Zug gegliedert war. Außerdem hatte das Gymnasium einen guten Ruf wegen seiner sportlichen Aktivitäten, seine Schülermannschaften waren insbesondere im Handball sehr erfolgreich. Damals wie heute wurde und wird ein Großteil der Spieler vom Bundesligisten Füchse Berlin aus Schülern des Gymnasiums rekrutiert. Ich war ja mehr Fußballer, aber Handball interessierte mich auch.

Das alles entsprach meinen Ambitionen. Hinzu kam noch, dass wir gleich ab der 7. Klasse mit Latein begannen. So seltsam das heute klingen mag – ich habe diese alte Sprache gemocht und in der 11. Klasse auch das große Latinum abgelegt. Der Wunsch meines Vaters war, dass ich Jura studiere, und er hatte mir ausführlich erklärt, wie wichtig diese Sprache sowohl für die Rechtswissenschaft als auch für Medizin, Naturwissenschaften und andere Sprachen wäre, also alles andere als eine tote Sprache. Das hatte ich schnell kapiert.

Wer Latein lernt, muss unwahrscheinlich viele Vokabeln und tüchtig Grammatik pauken, was mir aber keinen Verdruss bereitete. Mein Vater unterstützte mich dabei, indem er mich stundenlang sowohl lateinische Vokabeln abfragte als auch die Grammatik, die ja in gewissem Maße der deutschen Grammatik ähnelt, obwohl es fünf Fälle statt der vier im Deutschen gibt. Kein Wunder, dass Deutsch mein anderes Lieblingsfach war. Das große Unbehagen, das viele meine Mitschüler beim Schreiben von Diktaten und Aufsätzen erfasste, teilte ich nicht. Selbst die Unterrichtsstunden, in denen es um Orthografie und Grammatik ging, fand ich interessant und spannend, und bei Literatur habe ich alles wie ein Schwamm aufgesogen. Neben meinen beiden Paradedisziplinen interessierte ich mich für Geschichte und Erdkunde, und in den anderen Grundlagenfächern wie Mathe, Physik oder Chemie hatte ich keine Schwierigkeiten.

Wir hatten ja damals noch die klassischen Unterrichtsfächer, also obligatorisch, und konnten nicht, entsprechend unserer Vorlieben, bestimmte Fächer „abwählen“ und uns „Leistungskurse“ aussuchen oder „Projekte“ entwickeln. Unsere Schule wurde noch nicht als „Lernumgebung“ bezeichnet, und im Lehrerzimmer wartete kein einfühlsamer Sozialpsychologe auf unseren Klassenkasper, weil dessen besondere Fähigkeiten namens ADHS erst Jahre später so diagnostiziert wurden. Natürlich hielten wir schon kleine Schülervorträge bzw. -referate, jedoch keine „Präsentationen“, bei denen es vor allem auf die „Performance“ ankommt. „Schuldistanziertes Verhalten“ wurde einfach als Faulheit bezeichnet. In den Zeugnissen standen sogar noch die sogenannten Kopfnoten für Betragen, Ordnung, Fleiß und Mitarbeit – also das, was heute euphemistisch als soziale und emotionale Kompetenz bezeichnet wird –, und keiner nahm Anstoß daran.

Das alles lässt sich in meinen Schulzeugnissen nachlesen, die ich bis heute aufbewahrt habe. Klar, es gab auch mitunter eine Drei, etwa in Kunst und Musik, auch Biologie war nicht so mein Ding. Aber insgesamt stand ich leistungsmäßig an der Spitze unserer Klasse oder sogar des Jahrgangs. Das war wohl, neben meinem Gerechtigkeits- und Gemeinschaftssinn und weil ich mit meiner Meinung selten hinterm Berg hielt, auch der Grund dafür, dass ich zum Klassensprecher und später zum stellvertretenden Schulsprecher gewählt wurde.

Natürlich war am Gymnasium nicht alles eitel Sonnenschein. Es gab auch Dinge, die mich ärgerten und aufregten, zumal ich als Jugendlicher langsam anfing, selbständig zu denken. Zum Beispiel hatten wir von der 7. bis zur 10. Klasse einen Geschichtslehrer, der vor dem „Zusammenbruch“ von 1945, wie sie es seinerzeit nannten, auch Wehrmachtsoffizier gewesen war. Ein Mann von altem Schrot und Korn, der seinen Unterricht abspulte, als ob es kein Gestern gegeben hätte. Was und wie er uns unterrichtete, regte mich auf, und einmal fragte ich ihn, warum die Deutschen nichts dagegen getan hätten, als die Nazis 1933 die Macht ergriffen. Jeder hätte doch sehen können, gegen wen die Nazis ihren Terror richteten: gegen Kommunisten und Sozialdemokraten, gegen linke Intellektuelle, Juden, Homosexuelle, Zigeuner oder Asoziale, wie sie diese Menschen in ihrem Jargon nannten. Warum hatte keiner protestiert, Solidarität geübt, Widerstand geleistet? Gab es etwa keine Gerichte, die die Demokratie und den Rechtsstaat verteidigten? Von meinem Lehrer erhielt ich nie eine befriedigende Antwort. Er redete um den heißen Brei, sprach von Zeiten, die nun mal so waren, von Gesetzen und Verordnungen, denen man sich zu fügen hatte, von Einzelfällen und Auswüchsen. Ich widersprach unwirsch, ohne dass ich großartige Ahnung von der tatsächlichen Geschichte hatte oder Argumente dagegensetzen konnte.

Weil mich das emotional sehr aufregte, sprach ich es auch zu Hause am Abendbrottisch an. Ich wusste ja, dass mein Vater in jener Zeit groß geworden war und vieles miterlebt hatte. Ich konnte nicht begreifen, wie so ein verbrecherisches System wie das der Nazis von der Mehrheit der Deutschen gestützt wurde. „Warum habt ihr das denn so zugelassen?“, fragte ich meinen Vater. „Ihr habt Polen überfallen, seid in Belgien, Luxemburg und Holland einmarschiert, habt Frankreich überrollt und in der Sowjetunion verbrannte Erde hinterlassen. Ist denn keinem normalen Menschen klar geworden, um welche blutige Kriegs- und Angriffsmaschinerie es sich handelte?“ Ich fragte ihn, ob die Menschen nicht spätestens 1936, zu den Olympischen Sommerspielen in Berlin, den grandiosen Schwindel durchschaut hätten, als während dieser sechs Wochen eine Scheinwelt aufgebaut wurde, Kulissen eines menschenfreundlichen und friedliebenden Staates, in dem es keinen Terror gegen das eigene Volk und keine Kriegsvorbereitung gab. Und weil die Rechtssprechung ein Lieblingsthema meines Vaters war, hakte ich nach, ob es wenigstens in der deutschen Justiz nicht irgendwo jemanden gegeben habe, der angesichts der offensichtlichen Verletzungen demokratischer Grundrechte – von Sachbeschädigung, Diebstahl über Freiheitsberaubung bis Körperverletzung und Mord – seine Stimme erhoben habe.

Mein Vater musste lange grübeln. Offenbar wusste er damals weder etwas über Hans Litten, den „Anwalt des Proletariats“, den die Nazis schon 1933 verhafteten und der 1938 im KZ Dachau umkam, noch über andere Juristen, die den deutschen Faschisten mutig Widerstand leisteten. Und vermutlich – und ich schon gar nicht – hatte er damals auch wenig Ahnung von der politischen Realität in der Bundesrepublik der 50er und 60er Jahre. Er kannte weder den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der in den 60er Jahren maßgeblich an der Vorbereitung des Auschwitz-Prozesses beteiligt war, noch dessen Mitarbeiter, Anwalt und Richter Heinz Düx, der an der Entnazifizierung der juristischen Fakultät an der Marburger Universität mitgewirkt hatte, als Untersuchungsrichter im Auschwitz-Prozess tätig war und der sich zeitlebens mit der „unbewältigten Vergangenheit“ der Nazijustiz in der Bundesrepublik auseinandersetzte und dem deshalb bis in die 70er Jahre Disziplinarverfahren und Amtsenthebung angedroht wurden. Sogar Düx’ Sohn sollte für die konsequente Haltung des Vaters büßen, indem ihm zunächst die Zulassung als Rechtsanwalt verweigert wurde. Nicht nur die Nazis kannten die Sippenhaft.

Aber das laute Nachdenken meines Vaters brachte mich auf die richtige Fährte. „Weißt du“, versuchte er mir zu erklären, „es gab damals keine oder nur ganz wenige Staatsanwälte oder Richter, die es wagten, den Nazis offen Paroli zu bieten. Sie befürchteten die Repressionen der braunen Horden. Sie wussten genau, dass sie aus dem Amt entfernt würden oder dass ihnen Schlimmeres passierte, falls sie sich auf die Seite der Hitlergegner schlugen.“ Immerhin reichte seine Erkenntnis zu einem eindeutigen Urteil: Sowohl die deutsche Justiz als auch die Polizei waren ab 1933 systematisch auf das faschistische Terrorregime ausgerichtet und darin integriert. Inwieweit er selbst darin eingebunden oder verstrickt war, fiel ihm viel schwerer zu beleuchten.

So unglaublich mir Vaters Erklärungsversuch auch vorkam, so stark fühlte ich mich gefühlsmäßig angesprochen: In meinem späteren Berufsleben beabsichtigte ich, für Gerechtigkeit zu sorgen. Vielleicht ein Familienerbe, dessen Last ich mit Lust tragen wollte.

Familienerbe

Einige Zeit später, es war um die Jahreswende 1969/70, traf ich einen alten Schulkameraden, mit dem ich auch zusammen im Fußballverein, dem FC Tegel, gespielt hatte. Er war jedoch wegen schlechter Zensuren vom Friedrich-Engels-Gymnasium abgegangen.

Als wir uns begegneten, war ich von seinem Äußeren überrascht und fragte ihn, was mit ihm los sei, warum er so super kurze Haare hätte. Denn damals, Ende der 60er Jahre, zur Blütezeit der Beatles und Rolling Stones, waren unter jungen Männern lange Haare angesagt. Frei von der Leber weg gestand er mir: „Micha, ich bin bei der Polizei“, und im ersten Ausbildungsjahr dürfe man keinen Bart und nur ganz kurze Haare tragen.

Wir unterhielten uns lange, er erzählte mir, dass es ihm dort sehr gut gefalle. Er meinte sogar, dass es ihm „saumäßig Spaß“ mache: Man sei in einem Ausbildungszug, und wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen wäre, hätte man jeden Tag einfach nur Sonnenschein. Man müsse natürlich die Polizeifächer lernen, aber es gebe viel Sport, man erlebe spannende Situationen und würde langsam an den Dienst herangeführt. Er pries regelrecht die gründliche Ausbildung am Augustenplatz – dort, wo heute Sitz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) ist – sowie den Polizeidienst insgesamt und schwärmte von den beruflichen Aufstiegschancen.

Als mein Freund nach meinen Zukunftsplänen fragte, konnte ich nur mit den Schultern zucken. Über ein Studium, geschweige denn die Studienrichtung, hatte ich mir keine Gedanken gemacht. Ich war während der 12. Klasse gerade vom Gymnasium abgegangen und verspürte eigentlich zu nichts Lust. Da ich aber irgendwie auch ein bisschen Geld verdienen musste, jobbte ich erst einmal, trug Zeitungen aus, half beim Bäcker und ähnliches, was mir nicht unbedingt großen Spaß machte. Ich saß wie in einem tiefen schwarzen Loch, fühlte mich alleingelassen, nachdem mein Vater 1967 verstorben war. Er fehlte mir sehr. Mit meiner Mutter gab es seltsamerweise keine enge Bindung. Bereits als mein Vater schwer erkrankte, war das für mich ein tiefer Einschnitt. Seine Krebserkrankung ging mir sehr nahe. In den langen Wochen, in denen er in der Lungenheilanstalt lag, besuchte ich ihn oft und musste hilflos zusehen, wie er jämmerlich zugrunde ging. Sein Tod hatte mich sehr mitgenommen, und ich beging den großen Fehler und ließ die Schule schleifen.

Zu allem Übel hatte sich meine Mutter meines Erachtens viel zu früh einem neuen Mann zugewandt. Mein Vater lag gerade mal ein Vierteljahr unter der Erde. Sie hatte also nicht mal anstandsgemäß das obligatorische Trauerjahr eingehalten. Das verstand ich als junger Mensch nicht, konnte es einfach nicht tolerieren. Und als dann dieser Kerl bei uns einzog, fand ich das unter aller Würde. Ich habe mich deshalb auch mit meiner Mutter in die Haare bekommen und ihr gesagt: „Ich bin zwar noch nicht volljährig“, ich war damals 17 Jahre alt, „aber mit 18 bin ich weg!“ Ich bin dann tatsächlich von zu Hause abgehauen. Wochenlang habe ich bei einem älteren Kumpel gewohnt, der bei der AEG arbeitete. Meine Mutter war natürlich todunglücklich. Aber ich war nicht daran interessiert, dass sich alles wieder einrenkte. Ich fühlte mich gekränkt und hatte eine andere Auffassung von Ehrlichkeit.

Nun hatte mich mein euphorischer Schulfreund ins Grübeln gebracht. Der Beruf, den er anstrebte, war mir nämlich nicht völlig fremd, schließlich war ich in einer Polizistenfamilie aufgewachsen. Das heißt, sowohl mein Vater als auch mein Großvater mütterlicherseits waren Polizisten gewesen, was für mich allerdings weniger Vorteil denn Bürde war.

Der Großvater war schon zur Kaiserzeit, vor dem Ersten Weltkrieg, in die damalige Sicherheitspolizei eingetreten und blieb auch in der Weimarer Republik Polizist; vermutlich kein einfacher Streifenpolizist. Als Soldat war er im Ersten Weltkrieg an der Somme, wo über ein halbes Jahr die verlustreichste Schlacht an der Westfront tobte, ein grausames Gemetzel. Im Zweiten Weltkrieg war er als Ausbilder der Wehrmacht im brandenburgischen Döberitz tätig, also im tiefen Hinterland.

Mein Vater wiederum schlug diese Laufbahn eigentlich aus familiären Gründen ein. Er war der zweitgeborene Sohn eines Großbauern aus Götz, einem Dorf zwischen Potsdam und Brandenburg. Der Tradition entsprechend erbte der ältere Bruder den Bauernhof. Also sagte sich mein Vater, dann gehe ich eben zur Preußischen Polizei. Das war 1932, auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise mit über sechs Millionen Arbeitslosen in Deutschland und ein Jahr vor der Machtergreifung der Nazis. Nach 1933 wurde auch die Polizei in Hitlers riesigen brutalen Unterdrückungsapparat eingegliedert, ins Reichssicherheitshauptamt (RSHA) von Heinrich Himmler überführt.

Ich habe lange nicht verstanden, warum mein Vater damals diese Berufsentscheidung getroffen hatte. Ein Rätsel blieb mir auch, wieso er ausgerechnet 1936 nach Spanien kam, als deutscher Polizist in Zivil, wie er einmal beiläufig erwähnte, aber nie erzählte, was er dort zu tun hatte. Erst Jahre später konnte ich den Nebel etwas lichten: Vater war bereits 1935 aus dem Polizeidienst ausgeschieden, danach gleich zur Wehrmacht gewechselt und nach Spanien abkommandiert worden.

1936 hatte General Franco gegen die republikanische Volksfrontregierung geputscht und einen blutigen Bürgerkrieg entfesselt. Die Madrider Regierung wurde von der republikanischen Armee und den Internationalen Brigaden verteidigt. Ihnen standen reguläre Einheiten der Putschisten unter Franco, die spanische Fremdenlegion, Kolonialtruppen aus Marokko sowie schwerbewaffnete faschistische Truppen aus Italien und Deutschland gegenüber, darunter die berüchtigte Legion Condor, deren Luftgeschwader die Stadt Guernica in Schutt und Asche legte. Hitlers Schulterschluss mit Franco reichte noch weiter. In Spanien wurden nach deutschem Vorbild Konzentrationslager errichtet, geführt von SS- und Gestapo-Mitgliedern, in denen republikanische Kämpfer, Oppositionelle und Flüchtlinge eingekerkert wurden. Heinrich Himmler wurde mehrmals nach Spanien entsandt, um dort ein Netz des Sicherheitsdienstes und der Abwehr aufzubauen, was dann in einem Polizeiabkommen zwischen Hitlerdeutschland und Franco-Spanien gipfelte. Und von all dem soll mein Vater nichts gesehen und nichts gehört haben?

Sicher, als Kind saß ich immer mucksmäuschenstill und mit großen Ohren da, wenn Vater und Großvater über ihre alte Dienstzeit sprachen. Als handele es sich um Abenteuer aus einer früheren Zeit in einem fernen Land. Worum es eigentlich ging, erfuhr ich nie. Ein paar Jahre später fand ich das ziemlich merkwürdig und fragte meinen Vater verwundert: „Das verstehe ich nicht! Du bist doch Polizeibeamter gewesen, bist doch nicht in den Krieg nach Spanien gezogen.“ Darauf lautete seine fast stoische Antwort: „Nein, wir haben dort für Gesetzlichkeit, Ruhe und Ordnung gesorgt, das war eben damals so.“ Mein Vater hatte völlig verdrängt, dass er sich zum Erfüllungsgehilfen von Hitlers offener und geheimer Unterstützung für General Franco machen ließ. Zurück aus Spanien blieb mein Vater bei der Wehrmacht, am Ende war er Hauptmann bei den Fallschirmjägern.

Weiße Flecken der Geschichte reichen mitunter bis in die Familien. Die meiner Familie vermochte ich nie gänzlich zu ergründen.

Was mir freilich nicht verborgen blieb, war die Erziehung, die meinen Vater charakterlich geformt hatte, die er aber mir nicht gleichermaßen angedeihen ließ. Vielmehr zeigte er viel Vaterliebe und Zärtlichkeit. Strenge ging einher mit Wärme und Geborgenheit, Fleiß war eine Tugend. Disziplin, Ordnung und Sauberkeit wurden ebenso großgeschrieben wie Pflichterfüllung. Auf die Einhaltung von Regeln wurde penibel geachtet, Ehrlichkeit war Ehrensache. Er legte Wert auf Gehorsam, forderte aber keine Unterwürfigkeit. Nachdenken und Nachfragen waren erwünscht, meine Neugier freute ihn. Bildung war für ihn das A und O, auch vor dem Hintergrund, dass der Sohn einmal Jura studieren und Staatsanwalt werden solle. Nun gut, es sollte anders kommen.

Als Jugendlicher im Sturm und Drang wurde ich wissensdurstiger, suchte nach Wahrheiten, wollte Zusammenhänge und Widersprüche ergründen. Zugute kam mir, dass ich am Gymnasium das Fach Politische Weltkunde gewählt hatte. Wir hatten gute Lehrer, die uns sachkundig durch die Zeitgeschichte und aktuelle Politlandschaft lotsten, unseren Fragen nicht auswichen und zum Nachdenken und Diskutieren ermunterten. Damit verfügte ich in meiner späteren Polizeiausbildung auch über einen spürbaren Erfahrungsvorsprung gegenüber den meisten meiner Kameraden.

Es gab es einen Unterschied zwischen Lehrern an einem Gymnasium und Polizeibeamten, die uns dann an der Polizeischule in Ruhleben unterrichteten. Die Lehrer hatten sich in einem längeren Studium gründliches Fachwissen angeeignet, waren oftmals Mitglieder in der Gewerkschaft GEW und reflektierten gesellschaftliche Prozesse und Probleme. Sie waren nicht so konditioniert wie Polizeibeamte, die sich meist durch autodidaktisches Lernen und durch Schulungen Wissen angeeignet hatten und in der Polizei aufgestiegen waren. Auch drängte eine Reihe ganz junger Lehrer infolge des bereits damals bestehenden Lehrermangels an die Gymnasien. Sie kamen frisch von der Uni und hatten zum Großteil in der Studentenbewegung mitgemischt. Mit ihnen wehte ein frischer Wind durch unser Gymnasium, auch wenn manche nur ihre eigenen Duftmarken setzen wollten. Sie gestalteten ihren Unterricht lockerer, forderten uns zum Meinungsstreit heraus, interpretierten die Lehrpläne kritisch, hinterfragten verkrustete Strukturen, zweifelten am politischen Establishment. Wir diskutierten über die gesellschaftlichen Verhältnisse im Land und über die Hintergründe der Protestdemonstrationen, über Rudi Dutschke und die unbewältigte braune Vergangenheit.

Da mich dieses Thema stark beschäftigte, hatte ich mich bereiterklärt, im Unterricht einen Vortrag über die Entnazifizierung zu halten. Dabei führte ich als Beispiel Kurt Georg Kiesinger an. Der Mann war von 1966 bis 1969 deutscher Bundeskanzler. Unter seiner Regentschaft wurden die Notstandsgesetze beschlossen sowie eine Reihe anderer Gesetze, die zur Verjährung von Nazi- und Kriegsverbrechen führten. Über ihn wurde damals viel geredet, spätestens seit er im November 1968, während eines CDU-Parteitags in Westberlin, von der Antifaschistin und deutsch-französischen Journalistin Beate Klarsfeld öffentlich geohrfeigt worden war.

Der studierte Jurist Kiesinger war natürlich ein „lupenreiner Demokrat“: Bereits 1933 trat er in Hitlers NSDAP ein. Um seiner Einberufung zur Wehrmacht zu entgehen, arbeitete er seit 1940 in Ribbentrops Reichsaußenministerium, wurde dort stellvertretender Leiter der Rundfunkpolitischen Abteilung und war für die Verbindung zum Reichspropagandaministerium von Joseph Goebbels verantwortlich. Nach 1945 konnte Kiesinger seine braune Vergangenheit nicht völlig verleugnen, sah sich jedoch als kleinen Staatsbeamten, der nur Weisungen seiner Vorgesetzten befolgte. Nach ein paar Monaten in einem amerikanischen Internierungslager durchlief er ein Entnazifizierungsverfahren, um kurze Zeit später völlig entlastet zu werden.

Der ehrenwerte Politiker befand sich damit in guter Gesellschaft. In den westlichen Besatzungszonen verlief die „Entnazifizierung“ fast reibungslos und reduzierte sich bald auf „Reeducation“, Umerziehung. Die Nachkriegsgesellschaft schloss einen Schweigepakt, der von den Besatzungsmächten zumindest geduldet, wenn nicht gefördert wurde. In den Entnazifizierungskommissionen zog man die Samthandschuhe an und ließ Fragebögen mit 131 Fragen beantworten, danach erfolgte die Einteilung in fünf Kategorien: Hauptschuldige, Belastete. Minderbelastete, Mitläufer und Entlastete. Verständlich, dass bald von einer „Mitläuferfabrik“ gesprochen wurde. Zudem brachte ein Gesetz von 1951 die Nazi-Täter wieder in die Ämter samt Pensionsberechtigung. Weiße Westen überall in der jungen Bundesrepublik, nicht mal Persil wusch damals weißer.

Darüber referierte ich also in meinem kleinen Schülervortrag und kam zu dem Schluss, dass zumindest in Kiesingers Fall die Entnazifizierung nicht so erfolgreich gelaufen war wie öffentlich dargestellt. Mein Lehrer war sichtlich zufrieden mit mir, für viele meiner Mitschüler hatte ich bislang Ungesagtes ausgesprochen. Unerhört! Dabei war es mir nur um historische Wahrheit gegangen.

Wie schlüssig meine Argumentation war, kann ich heute nicht mehr einschätzen. Ich kann nur mit Sicherheit behaupten, dass ich auf der Schule eine Menge gelernt habe. Der Freigeist im Unterricht machte mich resistenter gegenüber geistiger Beeinflussung, förderte eine differenziertere und andere Sichtweise auf die Dinge und Menschen. Kurzum – das selbständige Denken, das „zu den größten Vergnügungen der menschlichen Rasse“ gehört, wie Bertolt Brecht schrieb.

Ende der 60er Jahre war ja eine sehr bewegte Zeit: Studentenunruhen in den USA und Westeuropa, die Notstandsgesetze in der Bundesrepublik, der Vietnam- und der Sechstagekrieg im Nahen Osten, der kurze Prager Frühling ...

Vor meinem inneren Auge sah ich Großvater und Vater mit Pickelhaube oder Tschako und in Polizeiuniform und fragte mich, welche Rolle sie in den 20er und Anfang der 30er Jahre gespielt hatten, als es die schlimmen blutigen Straßenschlachten in Wedding, Mitte oder Friedrichshain gab. Das verglich ich mit dem, was sich gerade aktuell in der Bundesrepublik und bei uns in Westberlin abspielte: die Protestdemonstrationen der Studenten und Außerparlamentarischen Opposition (APO) gegen den Besuch des Schahs von Persien, der Mord an dem Studenten Benno Ohnesorg, die Gewalt inmitten von Barrikaden aus brennenden Müllcontainern und Autos, die Schlacht am Tegeler Weg, bei der Demonstranten Pflastersteine warfen, die Polizei Gummiknüppel, Wasserwerfer und Tränengas einsetzte und mehrere Protestierer ins Wasser der Spree warf, das Attentat auf Rudi Dutschke, die Blockade von Springers Bild-Zeitung, das Aufbegehren der jungen Generation um die Abrechnung mit der Nazizeit ... Das, was ich mitbekommen hatte, die Bilder, die man fast täglich in den Zeitungen und im Fernsehen anschauen konnte, das ging mir nicht mehr aus dem Sinn. Mit der Art und Weise, wie die Polizei gegen die Demonstranten vorging, war ich ganz und gar nicht einverstanden. Gewalt konnte nicht die Lösung sein. Für mich war völlig klar, dass wir eine andere, moderne und vor allem bürgernahe Polizei brauchen. Dafür wollte ich einstehen.

Bei diesem Gedanken angekommen, musste ich nicht mehr lange hin und her überlegen. Angestoßen von meinem alten Schulfreund und mit der Polizisten-DNA im Blut, fuhr ich nach Tempelhof, zum Platz der Luftbrücke. Im riesigen Gebäudekomplex des Tempelhofer Flughafens befand sich das Polizeipräsidium, zu dem die Bewerbungs- und Einstellungsabteilung gehörte. Ich hatte mich entschlossen, Polizist zu werden.

Bei meinem Bewerbungsgespräch traf ich auf einen Einstellungsberater, der auf mich einging und mich verstand. Der für Nachwuchsrekrutierung zuständige Beamte war wohl, wie alle Männer dieser Polizeiabteilung, psychologisch besonders geschult. Ich erzählte ihm sehr offen von meiner familiären Situation und was ich über die gesellschaftliche Situation im Lande dachte. Ich erklärte ihm, dass ich zur Polizei mit dem Ziel gehen wolle, den Menschen nahe zu sein, denen zu helfen, die in Not sind, und dass ich ein Gerechtigkeitsfanatiker sei. Ich verschwieg auch nicht, dass ich mir für die Zukunft eine Polizei vorstelle, die das Gespräch mit der Bevölkerung sucht und nicht den Gummiknüppel schwingt und die Wasserwerfer auffahren lässt. Und am Ende machte ich auch keinen Hehl daraus, dass ich bei der Polizei mindestens in eine Position gelangen möchte, wo ich an der einen oder anderen Stellschraube drehen könnte.

Der Einstellungsberater hörte aufmerksam zu, stellte mir hin und wieder ein paar Fragen, erklärte geduldig dies und jenes. Ich fühlte mich bei ihm, also bei der Polizei, gut aufgehoben. Mein Gegenüber hatte offensichtlich bei mir auf den richtigen Knopf gedrückt.

Fighting City neben der Kaserne

Dann ging alles sehr schnell, schneller als geplant. Ursprünglich war vereinbart, dass ich am 1. September 1970 zum Dienst antrete, aber ich wurde vorher angeschrieben und gefragt, ob ich bereit wäre, eher anzufangen, denn man würde dringend noch zwei Züge Polizeianwärter brauchen. Dieses Angebot kam mir gerade recht. Im April 1970 war ich vom Gymnasium abgegangen, am 1. Juli trat ich als sogenannter abgebrochener Abiturient in die Westberliner Polizei ein und meldete mich an der Polizeischule in Berlin-Ruhleben, Charlottenburger Chaussee. Für diesen Schritt brauchte ich noch nicht einmal die Einwilligung meiner Mutter, obwohl man erst mit 21 volljährig war. Ich ließ sie auch im Unklaren darüber, dass ich zur Polizei ging. Und als ob es noch eines Arguments für meinen Entschluss bedurft hätte, löste sich mein Wohnungsproblem in Luft auf. Wir Polizeischüler waren nämlich alle internatsmäßig untergebracht, in einem neuen Wohnheim auf dem Polizeigelände in Ruhleben. Etwas Besseres konnte mir nicht passieren.

Das kasernierte Leben und das gemeinsame Wohnen waren für uns Polizeischüler damals Pflicht. Ich empfand das nicht als belastend. Es hatte viele Vorteile. Wir bewegten uns den ganzen Tag innerhalb der Ausbildungsabteilung in Ruhleben. Morgens um 7 Uhr war Wecken angesagt, dann wurde gefrühstückt, um 7.30 Uhr oder 8 Uhr begann der Dienst. Der ging bis 17 Uhr. Danach durfte man, wenn man wollte, in Zivil die Unterkunft verlassen. Spätestens um 22 Uhr musste man zurück sein und sich an der Wache am Tor ins Ausgangs- bzw. Eingangsbuch eingetragen haben.

Auch für die Ausbilder hatte unsere Unterbringung ihre Vorteile. Zum Beispiel musste ja unser Ausbildungszug vor jedem Dienstbeginn antreten. Wenn dann jemand von uns einen schiefen Schlips hatte, eine schmutzige Unform oder dreckige Schuhe, dann hieß es: Ab auf die Stube, Marsch, Marsch! Die Treppe hoch, im Zimmer die Uniform in Ordnung gebracht, die Treppe runter, in drei Minuten mussten wir wieder strammstehen.

Das Zusammensein in Unterricht und praktischer Ausbildung, im Wohnheim und in der Freizeit war für die Entwicklung eines Gemeinschaftssinns und Zusammengehörigkeitsgefühls unter uns Polizeischülern wichtig. Ich rede jetzt nicht vom berüchtigten Korpsgeist, der sowohl unter manchen Soldaten als auch unter Polizisten gang und gäbe war. Vielmehr meine ich die Entwicklung eines Kollektivbewusstseins, wo man füreinander da ist, sich auch untereinander erzieht und kritisiert, sich gegenseitig hilft und anspornt, wo man den einen oder anderen auch mal zur Räson bringt. Also wenn einer aus unserer Stube mal aus der Reihe tanzte, sodass die anderen dafür geradestehen mussten, im Ausgang über die Stränge schlug oder dümmliche Sprüche von sich gab, dann haben wir das meist unter uns geregelt. Natürlich hatten auch die Lehrer und Vorgesetzten eine bessere Kontrolle über uns, waren nicht völlig ahnungslos, was sich bei uns außerhalb der direkten Ausbildung abspielte. Jedenfalls war es damals undenkbar, dass in der Kaserne Saufabende veranstaltet, Nazilieder gegrölt oder Judenwitze erzählt wurden.

Ich finde es schade, dass man heute von der gemeinsamen Unterbringung der Polizeischüler im ersten Ausbildungsjahr abgekommen ist, dass sie wie Büroarbeiter nach Dienstschluss nach Hause spazieren. Heute weiß kaum einer noch, was die Polizeianwärter außerhalb der Ausbildung treiben, wie ihr Elternhaus aussieht, in welchem Freundeskreis sie sich bewegen. Hier wird meines Erachtens eine gute Chance vertan, auf die Erziehung und Charakterbildung junger Menschen Einfluss zu nehmen.

Mein alter Schulkumpel, der mich animiert hatte, zur Polizei zu gehen, hatte mit seinem Lobgesang weder über- noch untertrieben, auch was die praktische Ausbildung betraf. Allein die sportliche Seite war durchaus anspruchsvoll. Wer etwa beim 400-Meter-Lauf in voller Montur nicht über die Runde kam, hatte schlechte Karten. Dank meines jahrelangen Fußball- und Handballtrainings machte mir das jedoch nichts aus.

Die praktische Ausbildung erfolgte stets am Nachmittag, von 13 bis 17 Uhr, und zwar meist auf dem Polizeigelände in Ruhleben. Wir nannten das Terrain Fighting City, eine nachgebaute Kulissenstadt, die auch von den in Westberlin stationierten Briten genutzt wurde, um den Straßen- und Häuserkampf zu üben.

Im ersten Ausbildungsjahr dominierten den polizeipraktischen Teil drei Begriffe: der kleine Sicherheits- und Ordnungsdienst, der große Sicherheits- und Ordnungsdienst und der außergewöhnliche Sicherheits- und Ordnungsdienst. Der erste beinhaltete die Ausbildung für den Funkstreifenwagen, der zweite die Demonstrationseinsätze, wobei wir beispielsweise Polizeiketten und Aufzugsbegleitung übten, und der dritte war schlichtes paramilitärisches Training.

Beim Praktischen im zweiten Ausbildungsjahr sind wir dann gemeinsam mit unseren Ausbildungsgruppenführern ins wirkliche Leben rausgegangen. Unter anderem haben wir Verkehrskontrollen durchgeführt, die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge überprüft und ähnliches. Der Praxisbezug unserer Ausbildung wurde auch dadurch verstärkt, dass wir jungen Polizeibeamten verschiedenen Revieren zugeteilt wurden. Auf den Polizeirevieren – später, nach der Polizeireform 1974, wurden sie in Abschnitte umbenannt – fuhren wir für sechs bis acht Wochen gemeinsam mit älteren Kollegen Funkstreife. Ich war damals auf einem Abschnitt im Norden unterwegs und bekam einen tiefen Einblick ins alltägliche Polizistenleben – von Diebstählen über Sachbeschädigungen bis zu häuslicher Gewalt.

Während wir in den Theoriefächern etwa zu Polizei- und Ordnungsrecht unterrichtet wurden, wurde draußen in der Praxis das Gelernte lebensnah umgesetzt. So wurden Szenarien nachgespielt, ob, wann und wie die Waffe eingesetzt werden darf, beispielsweise wenn man einen Straftäter durchsucht oder verfolgt, um ihn zu stellen. Immer wieder wurden uns die Dienstvorschriften und die Reihenfolge unseres Handelns regelrecht eingebläut: Warnschuss, Halt stehenbleiben, Polizei! Oder danach, noch bevor scharf und gezielt geschossen wird: den Warnschuss noch einmal abgeben, aber das auch nur dann, wenn man auch hätte scharf schießen dürfen. Diese Regeln wurden uns eingetrichtert. Wir übten das in den Straßen von Fighting City bis zum Umfallen, indem wir verschiedene Szenen durchspielten. Der Schusswaffengebrauch durch die Polizei war und ist immer die Ultima Ratio, der letzte Lösungsweg, das letzte Mittel. Auch später, als ich in den aktiven Polizeidienst eingetreten war, spielte die Frage des Schusswaffengebrauchs stets eine große Rolle. Das galt auch, als ich für knapp drei Jahre in die Lehrabteilung nach Ruhleben als Ausbildungsgruppen- und -zugführer zurückkehrte. Bei der Schulung der jungen Polizeibeamten schärfte ich den angehenden Ordnungshütern ein, dass der Schusswaffengebrauch nur dann statthaft ist, wenn ein Polizist angegriffen wird oder sich in einer Notwehrsituation befindet. Polizisten gehören nämlich zu dem kleinen Teil der Gesellschaft, die Dauerwaffenträger sind. Mit dem Meucheleisen – wenn ich eine Pistole mal so nennen darf – kann man über Leben und Tod anderer Menschen entscheiden. Diesen Gedanken sollte man als Polizist immer im Kopf haben.

So ehern der Grundsatz vom Schusswaffengebrauch als Ultima Ratio ist, so allgemein ist er freilich auch. Doch der Polizeidienst ist konkret, vielfältig und widersprüchlich wie das gesellschaftliche Leben insgesamt. Er verlangt trotz bestehender Grundregeln immer wieder neue Entscheidungen.

Rauchende Colts?

Das wurde mir beispielsweise im Herbst 1990 bewusst. Ich hatte gerade ein Dreivierteljahr zuvor die Hochschule der Polizei absolviert und war in den höheren Dienst aufgerückt, in die Direktion 5, die für die Bezirke Kreuzberg und Neukölln zuständig war. Als Polizeirat kam ich dort in den Lagedienst, wo man zwölf Stunden rund um die Uhr in Schichten arbeitet, also ständig die Sicherheitslage im Auge hat und auftretende Probleme ad hoc lösen muss. Und gleich im November 1990 brannte bei uns die Luft.

Zur Erinnerung: Die sogenannte Wende oder friedliche Revolution in der DDR lag gerade mal ein Jahr zurück, erst ein paar Wochen zuvor war der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik vollzogen worden. Im Osten des Landes und der Stadt entstanden bislang unbekannte Freiräume. Zu diesen gehörte die Mainzer Straße im Stadtbezirk Friedrichhain, deren Häuser zum Großteil lange Zeit leer standen. Ihr geplanter Abriss wurde im Wendeherbst von einer Bürgerinitiative gestoppt, in der Folgezeit zogen dort junge Leute als Haus- bzw. Instandbesetzer ein. Nachdem im Frühjahr ’90 in einer Westberliner Autonomen-Zeitschrift auf den Leerstand in der Mainzer Straße aufmerksam gemacht und zu Wohnungsbesetzungen aufgerufen wurde, änderte sich das Straßenbild schlagartig.

Nun zogen Hunderte junge Menschen über die offene Grenze ins Friedrichshainer Niemandsland: Hausbesetzer aus Kreuzberg, Punks aus Hamburg, Autonome aus Frankfurt a. M., Schwulenaktivisten aus Köln, Aussteiger aus dem schwäbischen Pforzheim und Anarchisten aus Würzburg. Die antikapitalistischen Einwanderer aus dem Westen bedienten sich am DDR-Volkseigentum und bestimmten bald Stil und Ton in der Straße. Bis zur Währungsunion Anfang Juli konnten sie ihr West-Bafög, ihr Arbeitslosen- oder Sozialhilfegeld zum Schwarzmarktkurs von 1 DM zu 7 Ostmark umtauschen und damit die HO-Kaufhalle um die Ecke leer kaufen. Ihre Subkultur prägte das Karree, es begann ein langer Sommer der Anarchie. Autonome und Besetzer lebten und tobten sich in Vollversammlungen und Plenen aus, in Einkaufsgemeinschaften und Straßenselbstverteidigungskomitees. Es entstand ein anarchistisch-libertäres Versuchslabor „gegen alles Spießige“, mit Kneipen, Gruppenräumen, Infoläden, Antiquariat, Infocafé, einer Volxküche, einem Antifa- und einem Frauen-Lesben-Haus, Straßen- und Kinderfeste wurden gefeiert und ein alternativer Spielplatz gebaut. Die alteingesessenen Anwohner wurden aber auch von Radau und Randale genervt, Müll- und Schuttberge säumten die Straßenzeile, gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei häuften sich. Transparente, Plakate und Graffiti verkündeten das neue Evangelium in der kleinen Mainzer Republik.

In der mauerfreien Stadt gab es zwar noch eine Doppelregierung, aber nachdem der Ostberliner Magistrat im Sommer auch die „Westberliner Linie“ übernommen hatte, wonach Neubesetzungen von Häusern sofort unterbunden werden sollten, änderte sich die politische Praxis. Am 12. November wurden in Lichtenberg und Prenzlauer Berg besetzte Häuser durch die Polizei geräumt, daraufhin kam es zu einer Solidaritätsdemo von Sympathisanten auf der Frankfurter Allee, die dann von der Polizei in die Mainzer Straße abgedrängt wurde. Die Situation eskalierte.

Schon Tage und Wochen vorher hatte man besetzte Häuser in der Mainzer Straße festungsartig ausgebaut, wie wir es vom Schanzenviertel oder der Hafenstraße in Hamburg kannten. Als Barrikade diente eine Straßenbahn, die aufgeschaukelt, umgekippt und in Brand gesteckt worden war. Mit einem geklauten Bagger waren Gräben und Gruben ausgehoben worden, ohne Rücksicht darauf, dass Wasser- und Gasleitungen zerstört und Menschen in Gefahr gebracht werden könnten.

Am nächsten Tag, nachdem die Vermittlungsversuche von Bezirksbürgermeister Mendiburu, Bischof Forck oder der Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley gescheitert waren, wurde aus der alternativen Spielwiese ein Schlachtfeld. Nun machte die Staatsmacht ernst. Die Polizei griff zum großen Besteck, rückte mit der Kavallerie an. Die Ostberliner und alteingesessenen Friedrichshainer, die erst ein Jahr zuvor gewaltfrei für ihre Freiheit auf die Straße gegangen waren, staunten nicht schlecht über die aufmarschierte Armada mit Hubschraubern und exotischen Panzerfahrzeugen. Angesichts der Polizeiverstärkung aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, von Spezialeinsatzkräften und Bundesgrenzschutz kam es ihnen vor, als ob eine Invasionsarmee einrückte. Bei den Anwohnern und Zaungästen mischten sich Unverständnis und Neugier, Angst und Fassungslosigkeit. Von Akzeptanz oder Respekt gegenüber der Polizei konnte kaum die Rede sein, von Sympathie ganz zu schweigen.

Als Polizist sah ich das natürlich anders. Zum einen hatten wir schon in den Vorjahren bei den 1.-Mai-Krawallen in Kreuzberg reichlich Erfahrung sammeln dürfen. Zum anderen agierte ich zwar nicht in persona im Einsatzraum, aber ich verrichtete Dienst beim Polizeiführer in der Befehlsstelle in Kreuzberg, war also derjenige, der fürs Lagebild verantwortlich war und es ununterbrochen aktualisieren musste – und stundenlang unter Stress stand. Nicht anders erging es den Kollegen, allen voran Einsatzleiter Gerhard Kilian, der damalige Direktionsleiter der Direktion 5. In mittelbarer Nähe erlebte ich den massivsten Polizeieinsatz im Berlin der Nachkriegszeit.

Bei der Räumung der Mainzer Straße standen den etwa 600 militanten Autonomen immerhin rund 3.000 Polizisten gegenüber. Flackerndes Blaulicht, Leuchtkugeln, brennende Autos und Barrikaden illuminierten eine gespenstische Szenerie, akustisch begleitet von Sirenengeheul und Hubschrauberlärm. Auf die anrückenden Polizisten ging ein Regen aus Steinen und Feuer nieder, von den Dächern flogen Balken, Gehwegplatten, Pflastersteine, Gullydeckel und Molotow-Cocktails. Noch heute wird in der alternativen Szene Friedrichhains die Legende vom „Supamolly“ erzählt, einem riesigen, mit Benzin gefüllten Weinballon, der zum Glück aber gegen die Polizei nicht zum Einsatz kam. Gegen die Guerillataktik setzte die Polizei Wasserwerfer und Räumpanzer, Tränengas, Blendschockgranaten und Gummigeschosse ein. Um überhaupt in die Häuser zu gelangen, mussten wir versuchen, über die Dächer einzudringen. Dabei wurden Puma-Hubschrauber, von denen sich SEK-Kräfte abseilen wollten, mit Leuchtspurmunition beschossen und zum Abdrehen gezwungen. Schließlich verzichteten wir auf einen weiteren Hubschraubereinsatz auch deshalb, weil dessen Rotorblätter einen starken Sog verursachen, sodass auch jemand vom Dach geweht werden konnte. Genau dieses Schreckensszenario wollten wir vermeiden.

Also musste sich das SEK durch das verbarrikadierte Innere der Häuser nach oben auf die Dächer vorkämpfen. Mit der im Training eingeübten Block-Stoß-Technik gelang ihnen das, und auf den Dächern haben sie dann die Straftäter angriffsunfähig gemacht. Mann gegen Mann, wobei natürlich auch Beamte verletzt wurden. Das waren lebensbedrohliche Situationen, wir befürchteten auch, dass die Kämpfenden zu nah an die Dachkante geraten und abstürzen könnten. Das wäre ein gefundenes Fressen für die Presse gewesen: Polizei räumt Häuserdächer und stürzt mit Tätern in den Tod!

Wir hatten überall Kameras im Einsatz und konnten im Führungsraum des Einsatzzentrums die Bilder sehen. Mir wurde schwummrig ums Herz als ich sah, wie die Jungs da vorgegangen sind. Das Ausmaß der Gewalt in dieser Nacht grenzte an bürgerkriegsähnliche Zustände. Abgesehen von einem Beamten, der in höchster Bedrängnis einen Warnschuss abgegeben hatte, ist es noch im Rückblick erstaunlich, dass kein Polizist bei diesem Großeinsatz mit der Waffe geschossen hat. Die Einsatzkräfte mussten Schwerstarbeit leisten, standen stundenlang physisch und psychisch unter höchster Anspannung, schwebten zeitweise in Lebensgefahr. Eine Notwehrsituation wäre durchaus gerechtfertigt gewesen. Der Schusswaffeneinsatz stand auf Messers Schneide, wie durch ein Wunder gab es keine Todesopfer.

Für mich war es der schwerste Einsatz, den ich jemals bei der Polizei erlebt habe. Aber zwei Einsichten wurden für mich zur Gewissheit: Die Polizei allein kann nicht die sozialen und politischen Probleme lösen, für deren Entstehung und Lösung andere verantwortlich sind. Und auch in äußerst angespannten Situationen ist vor dem Schusswaffengebrauch immer alles gründlichst abzuwägen. Letzteres gilt natürlich auch besonders für die Angehörigen der erwähnten Spezialeinheit, für die ich eine gewisse Hochachtung nicht verhehlen kann. Schon deshalb stößt es mir sauer auf, wenn manche, darunter auch Journalisten oder Politiker, gedankenlos von einer „Sondereinheit“ sprechen. Der Begriff ist nämlich vergiftet, negativ belegt. Darum reden wir von einem Spezialeinsatzkommando, dem SEK.