19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Czernin Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

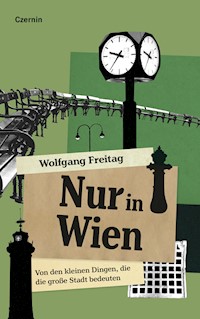

Ob der Wiener Würfeluhr, der Litfaßsäule oder der Schriftart, die auf Straßenschildern zu sehen ist; ob der Straßenbeleuchtung, Papierkörben oder Kanalgittern: Wolfgang Freitag geht in »Nur in Wien« dem Urbanen auf den Grund. In Wort und Bild stellt er charakteristische Elemente der Wiener Stadtmöblierung und ihre Entwicklungsgeschichte vor. Wolfgang Freitag kreiert ein Mosaik aus all den alltäglichen Selbstverständlichkeiten, die erst in ihrer Zusammenschau Wiens Identität stiften – und in ihrer Veränderung kenntlich werden. Genau diese alltäglichen »Nebensächlichkeiten« und ihre Geschichte nimmt er in den Blick: von der Parkbank in Schönbrunn bis zu den Enzis im Museumsquartier, vom »Feuerwechsel« des 19. Jahrhunderts bis zum modernen Hydranten. Das Ergebnis: ein Bild von Wien, wie es jeder kennt, aber niemand je wahrgenommen hat. Abgerundet wird dieses Bild durch Gespräche mit Designern und Architekten, die den Band um entsprechendes Insiderwissen bereichern.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 236

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Wolfgang Freitag

NUR IN WIEN

Von den kleinen Dingen, die die große Stadt bedeuten

Wolfgang Freitag

Nur in Wien

Von den kleinen Dingen, die die große Stadt bedeuten

Czernin Verlag, Wien

Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur

Zitate ab 1900 wurden der heutigen Rechtschreibung angepasst.

Freitag, Wolfgang: Nur in Wien. Von den kleinen Dingen, die die große Stadt bedeuten / Wolfgang Freitag

Wien: Czernin Verlag 2023

ISBN: 978-3-7076-0800-7

© 2023 Czernin Verlags GmbH, Wien

Lektorat: Hannah Wustinger

Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl

Umschlagabbildungen: wikicommons und Wolfgang Freitag

Druck: Finidr

ISBN Print: 978-3-7076-0800-7

ISBN E-Book: 978-3-7076-0801-4

Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien

Inhalt

Zum Geleit

»Ich hab mich immer für die kleinen Dinge interessiert«

Ober uns

Die Schrift, die mit den Augen zwinkert

Wenn ein Schnellschuss Stadtbildkarriere macht

Vier Zifferblätter für die Wiener Ewigkeit

»Kein Gspür für Qualität«

Vor uns

Vom Warten und vom Werben

Das Grün, das Otto Wagner niemals sah

Wie lustig muss Abfallsammlung sein?

Wenn das Herr Litfaß wüsste

Vom Eisberg, durch den Wasser fließt

»Etwas Plumperes is mir noch nit vorkommen«

»Funktion wird überbewertet«

Unter uns

Unsterblichkeit, sieben Zoll im Kubik

300 Kilo Gusseisen für die Ewigkeit

Zum Schluss

»Es gibt einfach viel zu tun«

Anhang

Verwendete Literatur

Bildverzeichnis

Über den Autor

Es muss Anfang der 2010er-Jahre gewesen sein. Eine Wiener Innenstadtgalerie zeigte Arbeiten einer aus Deutschland stammenden Fotografin und Filmemacherin, Carolin Thummes, die samt und sonders einem Gegenstand gewidmet waren, dem sonst bei derlei Kunstgelegenheiten kaum je Aufmerksamkeit zuteilwird: dem Hydranten. Wie sich herausstellte, war Frau Thummes ihrem Faible fürs Hydrantische weltweit nachgegangen, wobei ihr weder am äußeren Zweck ihres Gegenstands noch an der inneren Technik gelegen schien; vielmehr rückte sie den Hydranten als eine Art Stadtbewohner ins Bild, und wie er sich ins Ensemble seiner jeweiligen Mitbürgerinnen und Mitbürger fügt.

Nun wäre das für sich schon bemerkenswert genug gewesen, was aber quasi nebenbei überraschte: die formale Vielfalt, die dieses doch triviale Zweckobjekt auf den Fotografien je nach Ort der Aufnahme offenbarte. Genauer: Es hätte sich je nach Hydrant, entsprechende Expertise vorausgesetzt, das jeweils gezeigte Geschehen problemlos lokalisieren lassen, egal, ob es sich nun in New York oder Shanghai, in München oder Kopenhagen begeben hatte. Der Hydrant als identitätsstiftendes Objekt, das Differenz kenntlich macht: Das war mir vor dem Besuch dieser Ausstellung noch nie in den Sinn gekommen.

In den Jahren der Arbeit an vorliegendem Buch tauchte die Erinnerung an Frau Thummes’ Hydranten-Expeditionen immer wieder in mir auf, begann sich doch meine Wahrnehmung von Stadt mehr und mehr der ihren anzunähern. Was mich betrifft, waren freilich nicht nur Hydranten der, objektiv betrachtet, banale Anlass, meine Aufmerksamkeit zu schärfen, vielmehr eine höchst disparate Gemeinschaft mehrerer solcher und ähnlicher Gegenstände. Ich begann auf Kanalgittern die dort notierte Jahreszahl zu prüfen, kontrollierte Straßenschilder auf Unterschiede in der verwendeten Schrift, verglich Papierkorbsprüche, Pflastersteine, Fahrgastunterstände der Straßenbahn und sah plötzlich Dinge, die ich, wiewohl doch seit mehr als sechs Jahrzehnten Bürger dieser Stadt, noch nie zuvor in Wien gesehen hatte: dass die Bundesgärten in ihren Parkanlagen Sitzbänke verwenden, wie sie in keiner Anlage der Stadt Wien zu finden sind; wie viele verschiedene Grüntöne die Stadtbahngeländer Otto Wagners tragen; und wo der älteste Hydrant der Stadt mehr als 90 Jahre nach seiner Montage noch immer seine Dienste verrichtet. Wie es dazu kam? Der Reihe nach.

»Nehmen wir ein schlichtes zeitgenössisches Bild irgendeiner Straße irgendeiner Stadt in irgendeinem Magazin«, schreibt der Architekturpublizist Dietmar Steiner Anfang der 1990er-Jahre. »Woran erkennt man, welches Land und welche Stadt gemeint sein könnte?« Selbstredend eine bloß rhetorisch gestellte Frage, Steiner kennt die Antwort genau: »Benutzeroberfläche der Stadt« nennt er sie, und meint damit das »Kleinzeug« einer Stadt, die Möblierungen des Raums, die zur Einlösung urbaner Funktionsversprechen erforderlichen Alltagsgegenstände, unverzichtbares Inventar des »Wohnzimmers Straße« und genauso wenig wahrgenommen wie jede Steckdose und jeder Küchensessel in unseren Häusern.

»Stadtmöblierung« ist auch der im Fachdiskurs für solche Objekte gebräuchlichste Begriff, wobei Feingeister noch jene Teile, die quasi von Vornherein einen ästhetischen Mehrwert versprechen (Straßenlampen, Parkbänke, öffentliche Brunnen), von reinen Zweckobjekten (Hydranten, Einlaufgitter) trennen.

Ein »Arbeitskreis Stadtmöblierung« ist es auch, dessen Abschlussbericht obiges Zitat Dietmar Steiners entnommen ist. 1991 vom damals in Wien amtsführenden Planungsstadtrat, Hannes Swoboda, eingerichtet, gehören ihm neben Steiner die Architekten Carl Auböck, Luigi Blau, Hans Hollein, Wilhelm Holzbauer und Boris Podrecca an. Eine Art Best-of der hiesigen Architektenzunft jener Tage, dem Swoboda ein durchaus ambitioniertes Ziel setzt: »die Wiener Stadtmöbel teils mit bestehenden, teils mit neuen Elementen auf die funktionellen Ansprüche unserer Zeit abzustimmen«. Was heißt: »nicht alles über einen Kamm scheren, sondern individuelle und identitätsstiftende Gestaltungsarbeit leisten«.

»Gezähmte Vielfalt« nimmt man sich dabei vor: Einerseits widerspreche eine von oben verordnete Durchgestaltung »der Idee der Stadt als Konglomerat verschiedenster Bedürfnisse und Elemente«; andererseits allerdings erfordere die gewünschte Benutzungsfreundlichkeit »eine gewisse Ordnung«. Beides gelte es im Gleichgewicht zu halten.

Gut 50 Seiten umfasst der Katalog an Vorschlägen, den die Herren innerhalb der zwei Arbeitskreisjahre entwickeln: vom Poller bis zur Parkbank, von der Straßenlampe bis zur Blumenschale. In die Wiener Wirklichkeit findet das wenigste davon: ein Papierkorb, der, kaum ist er da, auch gleich wieder aus dem Programm der zuständigen Magistratsabteilung verschwindet, ein Fahrgastunterstand und ein Hydrant, beide schon vor Einsetzung des Arbeitskreises konzipiert, beide bis heute stadtbildprägend. Sonst nichts.

Fragt man Hannes Swoboda dieser Tage nach den Gründen dafür, meint er nur knapp, es habe eben Widerstände gegeben. Nicht ganz unmaßgeblich mag auch gewesen sein, dass wenig später Swobodas Amtszeit als Planungsstadtrat zu Ende ist und sich sein Nachfolger anderweitig engagiert. Ja, schlimmer noch: Swobodas Ideen und die seines Arbeitskreises nachgerade konterkariert, wie Insiderinnen und Insider – selbstverständlich nur unter Zusicherung verbriefter Anonymität – heute zu Protokoll geben. Die für das Stadtbild und seine Gestaltung zuständige Magistratsabteilung, jene mit der Nummer 19, sei nach Swoboda jedenfalls von politischer Seite konsequent in ihrem einschlägigen Beginnen behindert, letztlich in die Resignation getrieben worden. Was jene selbstredend energisch dementiert.

Knapp 30 Jahre nach dem Wiener Arbeitskreis macht sich der italienische Architekt und Architekturwissenschaftler Vittorio Magnago Lampugnani daran, die Bedeutung der »Kleinen Dinge im Stadtraum« angemessen zu würdigen. Der Architekt hat sich zu diesem Zeitpunkt mit umfangreichen, akribisch recherchierten Arbeiten zur Geschichte der Stadt längst den Ruf eines weltweit führenden Städtebau-Historikers erworben, was seinen Publikationen schon a priori entsprechende Aufmerksamkeit und seiner Meinung entsprechende Autorität sichert.

Lampugnani setzt – ohne vom Wiener Arbeitskreis zu wissen – beim selben Gedanken wie Dietmar Steiner an: »Schauen Sie einmal eine Fotografie eines Pariser Boulevards an«, schreibt er in der Einleitung seines Bandes über die »Bedeutsamen Belanglosigkeiten« der Stadt. »Sie werden, selbst wenn Sie diesen speziellen Boulevard nicht kennen, sofort erraten, in welcher Stadt er sich befindet.« Nicht anders sei es bei Bildern aus Berlin, London oder Wien: »Sie finden sich ebenfalls verblüffend rasch zurecht, auch ohne Bildlegenden und ohne Wahrzeichen wie Stephansdom, Tower Bridge, Brandenburger Tor und Eiffelturm.«

Primärer Grund solcher Form der Identifizierung, so Lampugnani: »kleine, scheinbar belanglose Dinge«, Pflasterungen und Schachtdeckel, Baumscheiben und Haltestellen, Straßenlampen und öffentliche Uhren, »überraschend vielfältig«, wie sie sind, und »durchaus widersprüchlich« – einerseits »seriell gefertigt und zugleich vielerorts spezifisch«, »in jeder Hinsicht bescheiden«, zugleich »eindringlich bildprägend«, »utilitaristisch und doch fest in der Kultur verankert, zu der sie überraschend bedeutsam beitragen«.

Über all das hinaus seien jene kleinen Dinge auch »ergiebige Geschichtenspeicher«: »Ihr Material sagt viel aus über die Zeit, in der sie entstanden sind, und den technischen und ästhetischen Anspruch, der mit ihnen verbunden war.« Kurz: Jedes kleine Objekt des Stadtraums sei ein Ort, »wo konkrete Bedürfnisse zu einer materialisierten Form finden, wo Leben und Gestaltung zusammenkommen, im Idealfall Leben und Schönheit«.

Im Jänner 2021 legt der Wiener Architekturjournalist Wojciech Czaja das Ergebnis einer ungewöhnlichen Reise vor. Pandemiebedingt am In-die-Ferne-Schweifen verhindert, hat er die Welt in Wien gesucht und 100 andere Städte in dieser einen gefunden: Havanna am Praterstern, Paris in der Barnabitengasse, New York in der Grinzinger Straße, Konstantinopel im Böhmischen Prater – allesamt freilich nur »fast«. Da ein Stückchen Fassade, dort ein paar Kabel und Rohre, hier ein Fensterladen, Details, Ausschnitte, die entsprechende Assoziationen wecken.

»Almost« ist denn auch der Band genannt, dem mittlerweile schon eine Fortsetzung gefolgt ist – und der in mir die Frage weckt: Wenn man allein in Wien dermaßen viel Anderweitiges entdecken kann, woran erkennt man dann unverbrüchlich, dass dieses Anderweitige dennoch Wien ist? Anders gesagt: Was ist es, das jedes x-beliebige Foto eines x-beliebigen Wiener Straßenzugs unvermeidlich als dem Wiener Stadtbild zugehörig enthüllt?

Nun, die Antwort kennen wir bereits, und so habe ich mich in den vergangenen zwei Jahren auf die Suche nach jenen so allgemeinen wie besonderen Dingen begeben, die Wien im Eigentlichen definieren: so allgemein, dass sie zu Hunderten, Tausenden oder auch zig Kilometer lang Wiens Stadtbild frequentieren, so besonders, dass sie vor allem oder sogar ausschließlich in Wien zu finden sind.

Denn tatsächlich, es sind nicht die zwei, drei Handvoll Solitäre, die einer Stadt ihre Identität stiften, nicht die Dome, Schlösser, Prunk- und Prachtbauten aller Art. Die eigentliche Substanz des Urbanen, jene Substanz, die dieses Urbane kenntlich macht und von anderen Urbanitäten unterscheidet, setzt sich aus vielen kleinen Nebensächlichkeiten zusammen, die in der Zusammenschau das Charakteristische entstehen lassen, das sich erst in der Fremde offenbart, weil es an Ort und Stelle gar nicht mehr wahrgenommen wird.

Es ist Dietmar Steiners »Benutzeroberfläche der Stadt«, die auch jenes Bild konstituiert, das wir Heimat nennen: ein Mosaik alltäglicher Selbstverständlichkeiten, die in der Zusammenschau erst insgeheim Identität stiften – und erst in ihrer Absenz (oder in ihrer Veränderung) kenntlich werden. Man denke an die Aufregung, die vor wenigen Jahren die optische Revision der Wiener Würfeluhren ausgelöst hat.

Genau solche hauptsächlichen Nebensächlichkeiten und ihre Geschichte will der Band »Nur in Wien« in den Blick rücken: von der »Parkbank Schönbrunn«, und warum sie in halb Wien, nur nicht im Schlosspark von Schönbrunn zu finden ist, bis zum hierorts gebräuchlichsten Pflasterstein, dem Wiener Würfel, vom Hydranten, auf dessen Entwicklung ein Salzburger Designer sein international gefragtes 250-Mann-und-Frau-Imperium gegründet hat, bis zu den Stadtbahn-Geländern Otto Wagners und ihrer in jeder Hinsicht bunten Geschichte.

Die Absicht: ein Bild von Wien zu zeigen, wie es jeder kennt – doch niemand je gesehen hat. Und auch weit über die angeführten Beispiele hinaus den Blick zu schärfen dafür, wie wichtig die sorgsame Gestaltung jener Kleinigkeiten ist. Jede für sich genommen mag nicht weiter von Belang sein, in ihrer Summe freilich sind sie es, die erst die große Stadt bedeuten.

»Ich hab mich immer für die kleinen Dinge interessiert«

Der Architekt und Stadttheoretiker Vittorio Magnago Lampugnani über Stadtmöbel zwischen Vielfalt und Einheitlichkeit, die große Kunst, eine Parkbank zu gestalten, und sein Buch über derlei »Bedeutsame Belanglosigkeiten«. Ein Gespräch in Zürich.

Herr Lampugnani, Sie haben mehrere Referenzwerke zu Geschichte und Architektur der Stadt geschrieben, selbst als Mitglied oder Vorsitzender von Jurys über großformatige Projekte wie das Berliner Stadtschloss mitentschieden – und dann legen Sie plötzlich einen Band über Elemente des Stadtraums vor, die traditionell von Architektinnen und Architekten sowie in der Architekturforschung kaum wahrgenommen werden: Straßenbeleuchtung, Litfaßsäulen, Kanaldeckel, Poller. Warum?

Ich hab mich immer für diese kleinen Dinge interessiert, für die Gullys und die Bürgersteige und die Baumscheiben, weil ich denke, sie tragen doch sehr stark zum Charakter einer Stadt bei, sie setzen bis zu einem gewissen Grad auch das Niveau. Wenn das mit Sorgfalt gemacht ist, hat die Straße schon einen ganz anderen Habitus. Aber der Anlass, mich ein bisschen seriöser mit diesen Dingen zu beschäftigen, war die Arbeit für den Novartis-Campus in Basel: Da war es möglich, weil wir auch genug Geld hatten, eine gute Straßenpflasterung zu machen, diese ganzen Details sorgfältig zu entwickeln.

Dazu kam dann noch die Entwicklung des Richti-Quartiers hier in Zürich, eines gemischten Wohn- und Arbeitsquartiers, das mich mit diesem Thema konfrontierte. Da ging es beispielsweise um die Straßenbeschilderung: Der Developer hat einen Grafiker entsprechend beauftragt, der hat angefangen, Stelen zu entwickeln mit den Straßennamen und den Bezeichnungen der Läden im Erdgeschoß. Und als er das vorgestellt hat, ist mir klar geworden: Wenn wir diese Stelen machen, dann wird das Ganze eine Shopping-Mall. Das ist ein völlig anderer Charakter, nicht Verbesserung oder Verschlechterung, vielmehr eine völlige Umdeutung dieses Quartiers, das für mich ein ganz normales Quartier sein sollte. Da gab’s dann große Diskussionen, aber zum Schluss haben wir die ganz normalen blauen Straßenschilder von Zürich genommen, und das hat dem Ganzen eine sehr wohltuende Normalität gegeben.

Das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht hab: Das sind Dinge, die den Charakter einer Stadt bestimmen. Und dann hab ich angefangen, zu recherchieren und Material zu sammeln, das hat mehr als zehn Jahre gedauert, dann hab ich versucht, das Ganze zu strukturieren, und es niedergeschrieben.

Der Titel Ihres Buchs vereint das charmant disparate Begriffspaar »bedeutsam« und »belanglos«. Was genau macht diese Elemente bedeutsam – und was belanglos?

Um mit dem Zweiten zu beginnen: Belanglos sind sie, weil es in der Regel Objekte sind, hinter denen kein Kunstwollen steht. Sie gehören nicht zu den Monumenten, sie gehören auch nicht zu den Architekturen, es sind fast technische Dinge, die dazu da sind, die Stadt zum Funktionieren zu bringen. Meist weiß man nicht mehr, wer’s gemacht hat, man kümmert sich nicht so richtig drum, eine Belanglosigkeit eben, etwas Selbstverständliches. Und viele Leute, vor allem die auf den technischen Ämtern, denken auch: Das ist austauschbar, Hauptsache, es funktioniert.

Bedeutsam sind sie, weil sie dann eben doch sehr viel von der Schönheit oder Nichtschönheit einer Straße ausmachen, fast unbewusst – man nimmt sie nicht wahr, wenn man nicht so verrückt ist wie wir beide. Aber ich glaube schon, auch wenn man sie nicht, oder, wie Benjamin sagt, in Unaufmerksamkeit wahrnimmt, dass sie doch die Stimmung stark mitbestimmen. Sie sind für mich als Objekte bedeutsam, weil es, wenn man dann genauer hinschaut, immer jemanden gibt, der doch ein bisschen gestaltet hat. Das ist oft kein Architekt und keine Architektin, das ist oft auch nicht so ganz bewusst geschehen, aber man merkt immer wieder: Da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie man das gut löst. Natürlich muss das funktionieren, aber es gibt etwas darüber hinaus. Man versucht das Ganze so zu komponieren, dass es auch ästhetisch passt.

Und diese Elemente sind aus meiner Sicht noch einmal bedeutsamer, denn wenn man lernt, sie zu lesen, sind das Dinge, die sehr viel von der Geschichte und vom Leben der Stadt erzählen. Und weil sie so eng an Funktionen gebunden sind, die ganz praktisch mit der Benützung der Stadt zusammenhängen, erzählen sie auch Geschichten von der Benutzung der Stadt.

Es gibt ja darunter auch Elemente, die stärker als andere eine formale Gestaltung nahelegen: die Straßenbeleuchtung etwa oder Straßenbahnwartehallen. Lässt sich ganz allgemein formulieren, was in diesem Spannungsfeld von Funktion und Ästhetik ein gutes Stadtmöbel ist?

Ich finde die Überlegungen, die Richard Wallace bei seinen Brunnen für Paris angestellt hat, wirklich interessant: Er sagt, sie müssen groß und auffällig genug sein, dass man sie findet. Aber: Sie dürfen nicht so auffällig sein, dass sie das Stadtbild wesentlich verändern und stören. Sie sollen sich zurücknehmen. Und das ist eine ganz schwierige Balance. Bei manchen Objekten ist auch die Auffindbarkeit wichtiger als bei Schachtdeckeln oder Pflasterungen, die muss man ja nicht finden. Eine Sitzbank zum Beispiel, die möchte man sehen, man will ja wissen, wo es eine Sitzbank gibt, die darf sich nicht verstecken, aber sie taugt auch nicht zum Kunstobjekt – was dennoch immer wieder vorkommt. Das ist ein völlig falscher Weg.

Es gab in der Vergangenheit Architektinnen und Architekten vom Rang eines Otto Wagner, die sich mit solchen Elementen beschäftigt haben. Otto Wagner hat – apropos – auch eine eigene Sitzbank für seine Stadtbahnstationen entwickelt. Mir scheint es, dass sich heute die Architektenschaft über Elemente dieser Art nicht so intensiv Gedanken macht.

Ich weiß nicht, ob das an den Architektinnen und Architekten liegt, dass das wenig passiert; es gibt immerhin Sitzbänke von Foster, von Wilmotte und anderen guten Gestalterinnen und Gestaltern, und wenn eine Straße gemacht wird, dann kommen die Landschaftsarchitektinnen und -architekten, und die überlegen sich dann schon, wie die Baumscheiben aussehen und der Gehsteig und die Pflasterung. Was Sie vermissen – und ich auch ein bisschen –, das liegt eher an folgendem Problem: Wenn man heute ein Geländer in der Art, wie es Otto Wagner gemacht hat, mit neuen Fertigungstechniken und zeitgenössischen Materialien macht und selber zeichnet, ein bisschen etwas Besonderes, dann wird es sofort extrem teuer, und das will keiner zahlen.

Liegt das nicht auch daran, dass in der Ausbildung von Architektinnen und Architekten das Thema öffentlicher Raum kaum eine Rolle spielt?

Das ist absolut richtig. Das ist auch ein Kummer von mir, dass sich Architektinnen und Architekten nicht um die Zwischenräume kümmern, obwohl es doch genau umgekehrt sein müsste: Man muss erst die Zwischenräume bewältigen, und dann kommen die Häuser, wenn man Stadt schaffen will. Dieses Feld wird von der Landschaftsarchitektur okkupiert, und sosehr ich deren Beiträge schätze: Es müsste eine viel engere Zusammenarbeit mit der Architektenschaft geben. Ich glaube auch nicht, dass die Frage einer Pflasterung einfach der Landschaftsarchitektur überlassen werden sollte. Doch da haben wir Architektinnen und Architekten keine Ausbildung. Insgesamt ist die städtebauliche Ausbildung ein Trauerspiel.

Warum eigentlich?

Weil es ganz lang die Vorstellung gab – und zum Teil noch immer gibt –, um eine schöne Stadt zu gestalten, reiche es, viele schöne Häuser zu bauen. Der Zusammenhalt, die Zwischenräume, all das ist nicht beachtet worden. Ich hab’s auch kürzlich bei meinen eigenen Studierenden in Harvard wieder erlebt: Die sind darauf trainiert, schöne Objekte zu machen. Wie diese Objekte in der Landschaft sitzen, das ist total nebensächlich und muss sich in jedem Fall der architektonischen Komposition unterordnen. Diese Schwerpunktsetzung spiegelt sich dann auch im Curriculum wider: Der Städtebau ist zwar ein Fach, hat aber keine große Bedeutung.

Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass es leichter ist, mit einem Einzelobjekt berühmt zu werden als mit der klugen Anlage einer Stadt, mit Geländern oder einer Parkbank?

Ja, klar, und zwar sowohl seitens der Architekten- als auch seitens der Bauherrenschaft. Wenn Sie hier in der Umgebung durch die Straßen laufen, das sind so Arbeiterquartiere aus den 1920ern, 1930ern, sehr normal, sehr seriell, aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die Eingänge jeweils besonders gestaltet sind, insgesamt ein schönes Quartier; doch die Architektinnen und Architekten sowie die Bauherrinnen und Bauherren, die kennt keiner. Die sind auch nicht berühmt geworden, aber es ist ein wunderschönes Quartier.

Gibt es Städte, Regionen, Länder, in denen es in Sachen Gestaltung des öffentlichen Raums mehr Sorgfalt gibt als in anderen?

Es gibt sicher unterschiedliche Stellenwerte, das hat viel mit Politik zu tun, mit der Stadtverwaltung, mit den Ansprüchen der Kommune. Wenn die Kommunen stark sind und das kommunale Gefühl wichtig, dann wird mehr Wert auf den Stadtraum gelegt. Da sind die italienischen Stadtstaaten des 12., 13. Jahrhunderts beispielhaft. Um den Campo in Siena zu bauen, gab die Kommune unglaubliche Summen Geld aus. Da gab’s auch unglaubliche technische Klimmzüge, um diesen Platz zu gestalten, weil es eben das war, was die Stadt ausmacht, viel wichtiger als der Kommunalpalast, in gewisser Weise fast wichtiger als der Dom. Das sind diese kurzen Zeiten, in denen sich die Kommunen voller Stolz als Ganzes präsentierten. Sonst sind es eher die einzelnen Bauherrinnen und Bauherren, die einzelnen Häuser, um die es geht.

Beim Stadtmobiliar, vor allem in den Bereichen der historischen Zentren, gibt es die Tendenz, bei Neumöblierung auf alte Vorbilder zurückzugreifen: also beispielsweise bei Leuchten die Form von historischen Gaslaternen zu übernehmen. Wieso wird in solchen Fällen die Entwicklung von neuen Lösungen so oft vermieden?

Das ist die Kapitulation vor der zeitgenössischen Gestaltung.

Bei den öffentlichen Sitzmöbeln wiederum scheint gestalterisch eine Art »Anything goes« Platz gegriffen zu haben. Das Ergebnis ist eine auffallende Beliebigkeit, auf die Sie auch in Ihrem Buch hinweisen. Wieso gerade bei Sitzmöbeln?

Ich denke, das liegt daran, dass sie deutlich als Objekte wahrgenommen werden und nicht wie Straßenbeleuchtung oder Kanaldeckel bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen müssen und eine gewisse Kontinuität brauchen; man kann ja nicht, sagen wir, in einer Straße mit einer Art von Kanaldeckel beginnen und in der nächsten mit einem anderen weitermachen. Solche Probleme gibt’s bei den Sitzmöbeln nicht, es spricht nichts dagegen, zu sagen, ich mach eines, Sie machen eines, und dann stellen wir sie auf. Dass das natürlich ein Stück Stadtzerstörung ist, ist keine Frage. Ich denke nicht, dass einmal ein Typ gefunden werden muss, und dann ist das Ganze unveränderbar; aber ich finde es in Paris beispielsweise großartig, dass Alphand es da geschafft hat, mit zwei Typen die ganze Stadt zu möblieren. Etwas Ähnliches ist in Rom passiert, wo sehr simple Bänke aus Baustahl und Holzlatten alles dominieren, weil sie sehr praktisch sind, widerstandsfähig und bequem. In ihrer Einfachheit bilden die auch ungewollt ein Stück weit die Identität der Stadt.

Anfang der 1990er-Jahre gab es in Wien den Versuch, etwas Ordnung ins Stadtmobiliar zu bringen. Der damalige Planungsstadtrat hat einen Arbeitskreis eingesetzt, der sich mit diesem Thema beschäftigen sollte. Es gab einen Abschlussbericht mit Vorschlägen in verschiedensten Bereichen, aber wenn man heute durch die Stadt geht, findet man nicht mehr allzu viel davon. Dafür meint die heute für Gestaltungsfragen zuständige Magistratsbeamtin, Vielfalt sei ohnehin schöner als allzu viel System. In diesem Gegensatzpaar Einheitlichkeit versus Vielfalt – wofür würden Sie da plädieren?

Grundsätzlich bin ich für Einheitlichkeit. Es kommen ja ohnehin so viele Störfaktoren hinzu, so viele Ausnahmen von Regeln, dass auch ein Konzept jederzeit Gefahr läuft verlorenzugehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man daran denkt, einem einzelnen Quartier etwas Besonderes zu geben, zumindest sofern das betreffende Quartier groß genug ist. Nur sehe ich diese Notwendigkeit eigentlich nicht. Ich würde das den Architekturen überlassen, die dann den Charakter haben. Der Stadtraum muss, und ich meine jetzt nicht nur die bewussten kleinen Dinge, sondern auch beispielsweise Bäume, dieser Stadtraum muss das sein, was die ganze Stadt zusammenhält. Und tendenziell würde ich sagen: Je einheitlicher dieser Stadtraum gestaltet ist, desto besser. Störelemente gibt es ohnehin, muss es auch geben, die Stadt lebt und verändert sich, aber ich habe nicht das Bedürfnis, dass jede Bushaltestelle anders aussieht.

Trotzdem scheint es schwierig zu sein, ein einheitliches Bild zu schaffen und zu erhalten. Welche Kräfte wirken dem entgegen?

Die Schwäche der Kommune. Die Kommune müsste sagen, wir machen vielleicht ein paar Ausnahmen. Ich kann mir vorstellen, dass man in einem Park ganz besondere Bänke macht, aber in den Straßen und den öffentlichen Räumen gibt es ein Modell, das sorgfältig entwickelt werden muss, das auch tauglich ist. Eine Bank ist ein sehr kompliziertes Ding, ich hab mich an einer Bank versucht und hab bis jetzt keine überzeugende Lösung gefunden. Das ist ein ganz kleines, aber extrem komplexes Ding, sie muss bequem sein, widerstandsfähig, wartungsfreundlich und auch noch vielfältig komponierbar – und dazu soll sie noch Charakter haben …

Was würden Sie einer Stadtregierung raten, die einem in alle Richtungen zerfransten öffentlichen Raum ein einheitlicheres Gesicht geben will?

Der Weg, den Sie von Wien beschrieben haben, dass da eine Gruppe von guten Architektinnen und Architekten zusammengestellt wird, unterstützt von den Technikerinnen und Technikern der Stadt, um ein Modell zu entwickeln, den finde ich völlig richtig. Sicher ist das alles kompliziert, Städte sind eben komplexe Gebilde, aber dieser Komplexität muss man sich eben stellen.

Vittorio Magnago Lampugnani, Jahrgang 1951, geboren in Rom. Studium der Architektur an der Universität La Sapienza in Rom und an der Universität Stuttgart. Lehrte u. a. bis 2017 Geschichte des Städtebaus an der ETH Zürich. Zahlreiche stadtwissenschaftliche Publikationen, darunter eine dreibändige Geschichte des Städtebaus. 2019 erschien sein Band »Bedeutsame Belanglosigkeiten« über die »Kleinen Dinge im Stadtraum«. Architekturbüros in Mailand und Zürich.

Straßenschildfabrikation in der Firma Riess

Die Schrift, die mit den Augen zwinkert

Über die »Wiener Norm«, blaue Emaille, Schriftkulturkämpfe und was all das mit dem Henriettenplatz zu tun hat. Das Wiener Straßenschild: eine Bilanz.

Wie man sich täuschen kann. Feurig rot liegen die Blechtafeln vor mir, und es ist das Rot der Glut, das erst allmählich preisgibt, welche Farbe die Hitze erschaffen hat. 840 Grad zeigt der Thermometer an dem massigen Muffelofen als Höchstwert an, in den kurz davor die Tafeln geschoben worden sind, blassblau, wie sie waren, dieselben Tafeln, die schon bald, kaum sind sie halbwegs abgekühlt, in tiefem Dunkelblau strahlen werden. Aber was heißt Dunkelblau genau? Saphirblau meinen die einen, Kobaltblau die anderen, Stahlblau nennt es die Vorschrift. Hier freilich, in der Emailliermanufaktur der Familie Riess, heißt jener Farbton der Einfachheit halber »Wiener Blau«. Denn es ist die Farbe, die den Wiener Straßenschildern seit 1923 ein Gutteil ihres Gepräges gibt.

»Die Straßenaufschrift- und Nummerntafeln sind in Hinkunft als emaillierte Blechtafeln mit Lateinschrift in weißer Farbe auf blauem Grunde nach den vorgelegten Material- und Schriftenmustern auszuführen«, hält ein Beschluss des zuständigen Gemeinderatsausschusses am 19. September 1923 fest und beendet damit die Ära jener Zinkgussschilder, die Nostalgikerinnen und Nostalgikern bis heute als die wahren Wiener Straßenschilder gelten: Frakturschrift auf weißem Grund. Einer der vielen kleinen und großen Kulturbrüche jener Tage.

Wiener Straßenschild in seiner aktuellen Form

Freilich ist es nicht primär der Widerstand gegen das Überkommene, das den Drang zur Straßenschild-Veränderung im jungrepublikanischen Wien befördert, vielmehr nüchternes Kalkül. Die alten Zinkgusstafeln nämlich hätten »weit höhere Herstellungs- und Materialkosten« verursacht als die neuen Emailleblechtafeln, »die auf ein Zwanzigstel der Kosten jener zu stehen kommen«, rechnet die zeitgenössische Presse vor. Andererseits hat das bisherige Orientierungssystem in den Jahren drängendster Not nach dem Ersten Weltkrieg so manche Einbuße erlitten – eben weil der schiere Materialwert der Zinkgusstafeln sich als hoch genug erweist, wenigstens ein kleines Stück weit das eigene Fortkommen zu sichern. »In der Nacht zum Montag wurde in der Schönbrunner Straße ein Mann dabei erwischt, als er eine Straßentafel ausbrechen wollte«, weiß die »Arbeiter-Zeitung« im Jänner 1923 zu berichten. »Der Mann trug am Leib und in seinen Taschen Straßenund Hausnummerntafeln fast aller Bezirksteile bei sich.« Nur eine von etlichen ähnlichen Meldungen in jenen Tagen.

Derlei ist mit den neuen Emailletafeln vorbei. Bei dieser Materialwahl kann man sich schon auf Erfahrungen aus Metropolen wie London und Berlin stützen. Auch die Grundfarbe Blau ist längst einschlägig erprobt, wenngleich kaum irgendwo in so dunklem Ton. Wie auch die Dimensionen größer gewählt sind als andernorts.

Vor allem aber: Das Schriftbild, das vorgegeben wird, hat nirgendwo sonst seinesgleichen. Seit mittlerweile 100 Jahren prägt es wie wenig anderes das Wiener Straßenbild und scheint doch ein Mysterium. Und es ist nicht das einzige, das Wiens Straßenschilder umgibt. Auf ein weiteres weist Friedrich Riess hin, seines Zeichens Seniorchef der Riess-Werke: die auffälligen Maße, die für die Schilder vorgeschrieben sind. Ausgerechnet 27 Zentimeter Breite bei einer Höchstlänge von ausgerechnet 98 Zentimetern – derlei muss doch Spekulationen befördern.

Ziemlich genau ein Jahr bevor erste blaue Emailleschilder das Wiener Straßenbild erreichen, haben sich Riess’ Ahnen, ursprünglich Pfannenschmiede, im niederösterreichischen Voralpin der Kunst des Emaillierens zugewendet: 1922 öffnet nächst Ybbsitz das Emaillierwerk der Familie Riess. Was vorerst nichts mit Straßenschildern, dafür sehr viel mit der Fertigung von Kochgeschirr zu tun hat. Die Wiener Straßenschilder hat man hier erst seit den 1980er-Jahren im Portfolio.

»Wir haben 1987 von der Firma Hölzl in Wien die Schilderfertigung übernommen«, erzählt Friedrich Riess. Die Firma Hölzl wiederum sei eigentlich ein Sanitärhersteller gewesen, spezialisiert auf die Produktion von Badewannen, und dort habe man anlässlich eines Generationenwechsels in der Führung die Schilderproduktion aufgegeben: »Wir haben gedacht, das passt zu uns.«

Und was hat es nun mit den seltsamen Maßen der Wiener Straßenschilder auf sich? »Wir haben uns darüber gewundert und nachgefragt, und da hat man uns Folgendes erzählt: Der Hölzl hat die Größe der Schilder an die Größe der Blechstücke angepasst, die als Abfall bei seiner Badewannenproduktion geblieben sind.« Wien – die einzige Weltstadt mit einem Orientierungssystem, das sich aus Badewannenresten herleitet? Schwer zu bestätigen, noch schwerer zu widerlegen. Es wäre ohnehin nur ein kurioses Faktum mehr in einer Geschichte voller kurioser Fakten.

Die Idee, Straßen mit Namen auszustatten, ist keine Errungenschaft der Neuzeit. Die meisten werden sich irgendwann in Schultagen mit Via praetoria oder Via principalis herumgeschlagen haben, den Hauptachsen, nach denen Römerlager regelmäßig ausgerichtet waren. Von der Notwendigkeit, dergleichen Bezeichnungen im öffentlichen Raum sichtbar bekannt zu geben, ist man in jenen Tagen freilich weit entfernt. Ja, selbst als das zunehmende Dickicht mittelalterlicher Städte die Zahl der Benennungen mählich steigen lässt, scheint es noch lang entbehrlich, sie entsprechend auszuweisen, wo sich doch – um bei Wien zu bleiben – Bezeichnungen wie Fleisch-, Wildbret- oder Bauernmarkt von selbst erklären.