7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EK-2 Militär

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Entdecken Sie die überraschende Wahrheit hinter einem jahrzehntelangen Mythos!

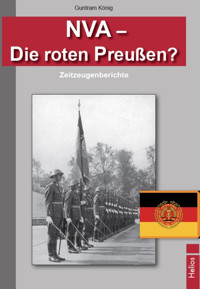

"NVA – Die roten Preußen?" nimmt Sie mit auf eine faszinierende Reise in die Geschichte der Nationalen Volksarmee und hinterfragt kritisch, was wirklich hinter dem Begriff „Rote Preußen“ steckt. Seit vielen Jahren wird die Nationale Volksarmee (NVA) immer wieder als „Rote Preußen“ bezeichnet – doch wie viel Wahrheit steckt in diesem Begriff? Guntram König wirft in diesem spannenden Sachbuch einen scharfen Blick auf die Geschichte, Ideologie und Strukturen der NVA. Mit Hilfe von Zeitzeugen, die selbst in

unterschiedlichsten Diensträngen gedient

haben, werden die Widersprüche und Parallelen zwischen der NVA und dem preußisch-deutschen Militarismus aufgedeckt. War die NVA wirklich von preußischem Geist durchdrungen, oder ist das ein Mythos? Finden Sie es heraus und lassen Sie sich von völlig neuen Erkenntnissen überraschen! Guntram König, selbst ein ausgewiesener Experte mit tiefem Einblick in die NVA, hat mit "NVA – Die roten Preußen?" ein Werk geschaffen, das durch seine fundierte Recherche,

187 Bilder und Dokumente

und die Einbeziehung von Zeitzeugen besticht. Dieses Buch bietet nicht nur eine akribische Aufarbeitung der historischen Fakten, sondern auch eine kritische Analyse, die Vorurteile hinterfragt und neue Perspektiven eröffnet. Für jeden, der sich für Militärgeschichte, Ideologien und das komplexe Zusammenspiel von Geschichte und Politik interessiert, ist dieses Buch eine unverzichtbare Lektüre. Hier wird Geschichte lebendig und aufschlussreich erzählt – ein Muss für alle, die den Hintergrund der NVA wirklich verstehen wollen. Lassen Sie sich diese aufschlussreiche Perspektive nicht entgehen! Bestellen Sie "NVA – Die roten Preußen?" jetzt und entdecken Sie die wahre Geschichte hinter einem der faszinierendsten Begriffe der Militärgeschichte. Hinweis: Es handelt sich um eine Neuveröffentlichung aus dem Jahr 2010!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Guntram König (Hrsg.)

NVA – Die roten Preußen?

Zeitzeugenberichte

Titelseite:

Truppenfahne: Quelle: Jugendlexikon. a-z. 10. Auflage,

VEB Bibliographisches Institut Leipzig, Leipzig 1981

Eine Veröffentlichung der EK-2 Publishing

GmbH

Friedensstraße 12

47228 Duisburg

Registergericht: Duisburg

Handelsregisternummer: HRB 30321

Geschä�sführerin: Monika Münstermann

E-Mail: [email protected]

Homepage: www.ek2-publishing.com

Alle Rechte vorbehalten

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung

sowie das Recht der Übersetzungen vorbehalten.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form

- durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren -

ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert

oder durch Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet,

gespeichert, vervielfältigt oder verbreitet werden.

NVA – Die Roten Preußen?

Vorwort und Einleitung

Die Idee ein Buch über die NVA zu veröffentlichen, das den Titel „NVA – die Roten Preußen?“ trägt, entspringt der Tatsache, daß diese Bezeichnung seit den 80er Jahren in Publikationen auftaucht, allerdings nicht als Fragestellung, son-dern als Behauptung, sozusagen als militärisch-politische Charakteristik. Erfunden wurde sie ohne Zweifel in der alten Bundesrepublik, wobei sich die Frage stellt: Welche politische Absicht wurde und wird damit verfolgt? Denn auch heute noch

stößt man mitunter in den Medien oder in Vorträgen auf diesen Begriff. So mode-rierte Pfarrer Gauck, ehemals Leiter der Bundesbehörde für die Staatssicherheits-dienstunterlagen (BStU), am 5.11.2008 im Militärgeschichtlichen Forschungsamt (MGFA) in Potsdam das Buch „Armee des Volkes? Militär und Gesellschaft in der DDR“ von Matthias Rogg. Erstaunlicherweise erklärte er, daß es in dieser Armee eine „preußische Gehorsamkeitstradition“ gegeben hat und sprach von einer „Wie-derauffindung des Preußentums in einer sozialistischen Armee“. Allein das Wort „Wiederauffindung“ soll wohl sagen: Das Preußentum ist geschichtlich eigentlich

verschwunden, doch die NVA hat es wieder entdeckt und aufleben lassen. Gauck gab allerdings keine Erklärung, was er unter „Preußentum“ versteht.

Die Bezeichnung „Rote Preußen“ ist ein Widerspruch in sich. Nach konservativer Lesart war die NVA eine kommunistische Armee und bekannter weise waren die deutschen Kommunisten aber auch die deutschen Sozialdemokraten entschiedene Gegner des preußischen Militarismus, der das kaiserliche Heer, die Reichswehr und die Wehrmacht geprägt hat. Und ausgerechnet sie sollen Anleihen am „preußischen

Geist“ gemacht haben?

In der DDR war der Begriff „preußisch“ vorwiegend negativ besetzt. Dem lagen geschichtliche Tatsachen zu Grunde. Die Armee des Königreichs Preußen hatte Angriffsfeldzüge zur Eroberung fremder Territorien (Schlesien, Schleswig-Holstein) geführt und 1848 die Volkserhebungen und bewaffneten Aufstände niedergewor-fen. Der preußische Staat hatte 1772, 1792 und 1795 an der Teilung Polens teilge-nommen und dadurch sein Territorium fast verdoppelt. Die preußische Armee hatte 1866 im Krieg gegen Österreich und 1870/71 im Krieg gegen Frankreich den Sieg

errungen. Das waren dynastische Kriege zur Machterweiterung der Hohenzollern-monarchie. Ihr Ergebnis war die Entstehung des Deutschen Kaiserreiches. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, seit dem 16. Jahrhundert vorwiegend von der Habsburger Dynastie geführt, war Anfang des 19. Jahrhunderts endgültig untergegangen. Seit dem Sieg über Österreich 1866 wurde die Hohenzollerndy-nastie endgültig die Führungsmacht bei der Herstellung eines einheitlichen deut-schen Staates. Der, für die Entwicklung des Kapitalismus dringend notwendige,

einheitliche deutsche Staat, wurde fortan durch das Preußentum geprägt und das insbesondere auf militärischem Gebiet.

Das preußische Militär, das es ja nach 1918 als Generalstab und Armee nicht mehr gab, aber deren Traditionen wach gehalten wurden, galt in der DDR als Sy-nonym für Militarismus und politische Reaktion. Jedem historisch gebildeten DDR-

5

Guntram König (Hrsg.)

Bürger war natürlich bekannt, daß der Alliierte Kontrollrat am 25.2.1947 durch Ge-setz Nr. 46 den Staat Preußen aufgelöst hatte. Außer dem politisch-historischen Motiv, der verhängnisvollen Rolle Preußens in der deutschen Geschichte, kann

auch die Schaffung neuer Verwaltungsstrukturen in den Besatzungszonen zu die-ser historischen Entscheidung beigetragen haben.

Allerdings assoziiert der Begriff „preußisch“ auch positive Aspekte. Der preußi-sche Staat förderte zu unterschiedlichen Zeiten die wirtschaftliche Entwicklung, die Wissenschaften, die Kultur, das Verwaltungswesen, das Rechtswesen und das Verkehrswesen. In der DDR-Geschichtsschreibung haben entsprechende Tatsa-chen jedoch eher eine marginale Rolle gespielt. An dieser Stelle ist zu vermerken,

daß mehrere Generale der preußischen Armee in das Traditionsverständnis der NVA aufgenommen wurden: Scharnhorst, Gneisenau, Clausewitz und Blücher.

Zu den typischen Eigenschaften eines Menschen, den man einen „Preußen“ nennt, werden allgemein gezählt: Pflichtbewußtsein, Treue zur Sache, Gründlich-keit in der Arbeit, Ordnungsliebe und korrektes Verhalten. Man kann aber ebenso sagen, daß es nationale Eigenschaften der Deutschen sind. Unter den landschaft-lich gebundenen Volksgruppen, die die deutsche Nation bilden, sind die „Preußen“

keine homogene Gruppe. Es sind Norddeutsche, Ostpreußen, Uckermärker, Alt-märker und andere Deutsche entsprechend der ehemaligen Konfiguration der ter-ritorialen Gebiete des damaligen preußischen Staates, die sich einst zusammen-hanglos vom Rhein bis an die Memel, von der Müritz bis an die Saale erstreckten. Es fällt schwer, all diese Menschen „Preußen“ zu nennen. Eine Berufsgruppe des preußischen Staates könnte allerdings für sich in Anspruch nehmen, „preußisch“ zu sein. Das sind die Beamten und ein bestimmter Typ des Militärs.

Bild 0-1: Stech-

schritt bei der Ab-

lösung der Wache

am Mahnmal für die

Opfer des Faschis-

mus und Militais-

mus

6

NVA – Die Roten Preußen?

Stellt man die Frage, was die Erfinder der Bezeichnung „Rote Preußen“ damit bezweckten, so fällt die Antwort nicht schwer. Gab es von westlicher Seite anfäng-lich für die NVA die abwertenden Begriffe wie „Satellitenarmee“ oder „Hilfswillige im

Dienste Moskaus“, so ließen sich solche Begriffe zu der Beginn der Entspannungs-tendenzen nicht mehr verwenden. Das Adjektiv „preußisch“ bedeutet schließlich auch eine stillschweigende Anerkennung, daß diese Armee funktioniert und keine politisch unzuverlässige und militärisch geringwertige Armee – wie lange Zeit in den Westmedien behauptet wurde – ist.

Dafür wurde die Behauptung aufgestellt, die DDR sei einer der am höchsten mili-tarisierten Staaten der Welt. Das ist eine Fehleinschätzung, die bis heute publiziert

wird. Die „Roten Preußen“ wären demzufolge der Ausdruck des „DDR-Militaris-mus“. Das wird vor allem belegt mit angeblicher personeller und materieller Überr-stung. Aufmerksame Beobachter der NVA, im Urteil nicht eingeschränkt durch eine ideologische Brille, äußerten sich anders. So erklärte R. L. Giles, seinerzeit Offizier in der britischen Militärmission in der DDR, auf einer Tagung des Arbeitskreises für Wehrforschung im November 1979 in Bonn: „Das hervorstechende Merkmal der NVA ist, so wie es mir scheint, daß sie so ,deutsch ist’?“ Kennzeichen dafür seien Ordnung, Gründlichkeit und Selbstvertrauen.

Das Buch enthält Betrachtungen und Informationen zu strittigen Themen der NVA-Geschichte und solche, die bisher in Publikationen kaum Beachtung fanden. „Preußisches“ oder „Nichtpreußisches“ lassen die Zeitzeugenberichte und Fotos erkennen. Aus unterschiedlichen Sichten wird der Soldatenalltag in der NVA sicht-bar. Das Buch erhebt nicht den Anspruch eine militärhistorische Studie über die NVA zu sein. Es vermeidet die bei solchen Veröffentlichungen üblichen unfang-reichen Anmerkungen und Quellen- und Literaturnachweise. Jedoch sind alle in

diesem Buch genannten Ereignisse, Daten und Zahlenangaben dokumentarisch nachweisbar. Stil und Sprache sind so gefaßt, daß der Text allgemeinverständlich, unterhaltsam und informativ ist. Uns ist klar, daß das Abfassen dieses Buches Mut zum Weglassen erfordert und wir uns der Kritik von Fachhistorikern aussetzen. Herausgeber und Autoren sind ehemalige Angehörige der NVA. Der Herausgeber leistete als Wehrpflichtiger 18 Monate Grundwehrdienst. Die Autoren waren Berufs-soldaten mit Dienstzeiten von 18 bis 38 Jahren. Zwei von ihnen wurden in der Bundeswehr befristet weiterverwendet, einer wurde Berufssoldat der Bundeswehr.

Unsere Geburtsjahre beginnen 1929 und enden 1954. Wir verkörpern also zwei Soldatengenerationen.

Herausgeber und Autoren

7

Guntram König (Hrsg.)

Kontrollratsgesetz Nr. 46

Auflösung des Staates Preußen

vom 25. Februar 1947

Der Staat Preußen, der seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in

Deutschland gewesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen aufgehört. Geleitet von dem Interesse an der Aufrechterhaltung des Friedens und der Sicherheit der Völker und erfüllt von dem Wunsche, die weitere Wiederherstellung des politischen Lebens in Deutschland auf demokratischer Grundlage zu sichern, erläßt der Kontrollrat das folgende Gesetz:

Artikel I.

Der Staat Preußen, seine Zentralregierung und alle nachgeordneten Behörden

werden hiermit aufgelöst.

Artikel II.

Die Gebiete, die ein Teil des Staates Preußen waren und die gegenwärtig der Ober-hoheit des Kontrollrats unterstehen, sollen die Rechtsstellung von Ländern erhalten oder Ländern einverleibt werden.

Die Bestimmungen dieses Artikels unterliegen jeder Abänderung und anderen An-

ordnung, welche die Alliierte Kontrollbehörde verfügen oder die zukünftige Ver-fassung festsetzen sollte.

Artikel III.

Staats- und Verwaltungsfunktionen sowie Vermögen und Verbindlichkeiten des früheren Staates Preußen sollen auf die beteiligten Länder übertragen werden, vor-behaltlich etwaiger Abkommen, die sich als notwendig herausstellen sollten und von der Alliierten Kontrollbehörde getroffen werden.

Artikel IV.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tag seiner Unterzeichnung in Kraft. Ausgefertigt in Berlin am 25. Februar 1947

(Im Original unterzeichnet von P. Koenig, General der Armee, V. Sokolowski, Marschall der Sowjetunion, Lucius D. Clay, Generalleutnant, und B. H. Robertson, Generalleutnant)

Quelle: Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland; Sammelheft , SWA-Verlag, 1947

8

NVA – Die Roten Preußen?

Danksagung

Mein Dank gilt den ehemaligen NVA-Angehörigen, die durch ihre Beiträge die Herausgabe dieses Buches ermöglicht haben. Mein Dank gilt des weiteren je-nen ehemaligen NVA-Angehörigen, die durch Informationen, Einschätzungen und

Bildmaterialien dieses Vorhaben unterstützt haben. Genannt seien:

Die Admirale a.D. Theodor Hoffmann und Henryk Born, die Generäle a.D. Joachim Goldbach †, Horst Sylla, die Oberste a.D. Rudi Raubach †, Jochen Schunke, die Kapitäne zur See a.D. Horst Lossin †, Günter Leithold, die Oberstleutnante a.D. Hans-Günter Schäfer, Horst Götzinger, Willi Eckert, Klaus Köstel, Major a.D. Ger-hard Förtsch, Korvettenkapitän a.D. Peter Seemann, Hauptmann a.D. Axel Bell-mann, Stabsfeldwebel a.D. Klaus Schulz und die Herren E. Ritter und Andre Jung-

hans.

Mein besonderer Dank gilt:

Dem Leiter des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr, Oberstleutnant Fer-dinand Freiherr von Richthofen, und seinem Mitarbeiter, Diplomhistoriker Wolfgang Fleischer, sowie Herrn Walter Graupner von der Buchhandlung „Am Rosengarten“ in Eggesin und Herrn Günter Heinemann, der für die elektronische Verarbeitung der

Dateien für das Manuskript verantwortlich zeichnet.

9

Guntram König (Hrsg.)

Oberst a.D. Wolfgang Wünsche

Die Nationale Volksarmee –

ein Novum in der deutschen Militärgeschichte

Die NVA – laut Volkskammergesetz vom 18.1.1956 am 1. März 1956 offiziell gegründet – existierte 34 Jahre und 6 Monate. Mit dem Anschluß der DDR an die BRD am 3. Oktober 1990 erfolgte auch die Übernahme der NVA durch die Bundeswehr. Es begann ihre Auflösung. Zieht man in Betracht, daß die

erste Aufstellung paramilitärischer Kräfte in Gestalt kasernierter Polizeibereitschaf-ten im September 1948 in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) begann, deren Weiterentwicklung ab 1952 als Kasernierte Volkspolizei (KVP) Streitkräftecharakter trug, so existierten die NVA und ihre Vorläufer 41 Jahre.

Das Schicksal der Auflösung teilte die NVA mit zwei anderen deutschen Armeen des vorigen Jahrhunderts. Als die Weimarer Nationalversammlung am 6. Februar 1919 die Bildung der Reichswehr beschloß und damit per Gesetz die Streitkräfte des

am 9. November 1918 gestürzten Deutschen Kaiserreiches auflöste, befand sich das Westheer nach russischem Beispiel (Absetzung der Kommandeure, Wahl von Soldatenräten) in einem Zerfallsprozeß. Die Oberste Heeresleitung mit Hindenburg an der Spitze hatte im Dezember 1918 einige stabil gebliebenen Truppen und neu gebildete konterrevolutionäre Freikorps der sozialdemokratischen Regierung unter-stellt. Exakt aus diesen Kräften wurde die Reichswehr gebildet. Die Siegermächte wollten mit den Bestimmungen des Versailler Vertrages den imperialistischen

Konkurrenten niederhalten und seinen Wiederaufstieg als militärische Großmacht verhindern. In den 20er Jahren waren 10 Divisionen Landstreitkräfte ohne Panzer und Fliegerkräfte und eine Küstenmarine ohne schwere Flottenkräfte und U-Boote das offizielle Streitkräftepotential der Weimarer Republik. Allerdings wurde es il-legal erweitert.

Als die faschistische Führung im März 1935 die Wehrdienstpflicht wieder ein-führte, entstand die sogenannte Wehrmacht als das Aggressionsinstrument für die

„Neuordnung Europas“. Bereits 1939 bestand das Heer aus 90 Divisionen, zu deren militärischen Strukturen alle modernen Waffengattungen und Spezialtruppen ge-hörten. Moderne Luftstreitkräfte und eine Hochseeflotte waren geschaffen worden. Außerdem gab es mehrere paramilitärische Organisationen. Die bedingungslose Kapitulation am 8. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst leitete ihr Ende ein. Hatten das Kaiserliche Heer und die Kaiserliche Marine in Gestalt der Reichswehr und Reichs-marine Nachfolger, so forderten die Sieger diesmal die totale Entmilitarisierung

Deutschlands. Das war in Jalta (Februar 1945) und Potsdam (August 1945) fest-gelegt worden. Damals wurde beschlossen: Aus den auf deutschen Territorium handelnden Streitkräften der UdSSR, der USA, Großbritanniens und Frankreichs werden Besatzungstruppen. Der alliierte Kontrollrat, die Oberbefehlshaber der Be-satzungstruppen und deren regionale Kommandanturen übten die Staatsmacht

10

NVA – Die Roten Preußen?

aus. Damit hatte das Deutsche Reich aufgehört zu existieren. Den deutschen Länderregierungen wurde nur gestattet, Polizeiorgane aufzubauen.

Bereits 1948 zeichnete sich ab, daß mit Bildung der Trizone, der Schaffung ein-heitlicher deutscher politischer Verwaltungs- und Wirtschaftsorganisationen und die Einführung einer separaten Währung in den westlichen Besatzungszonen ein west-deutscher Staat entstehen würde. Die Westmächte und führende deutsche Politiker waren an der Schaffung eines einheitlichen deutschen Staates nicht interessiert. In der Sowjetischen Besatzungszone gab es die Deutsche Wirtschaftskommission und die Deutsche Verwaltung des Inneren und es wurde begonnen, Bereitschaften

und Schulen kasernierter Polizeikräfte aufzustellen. Obwohl die Spaltung Deutsch-lands nicht den sowjetischen Interessen entsprach und auch die SED-Führung und andere politische Kräfte für einen einheitlichen deutschen Staat eintraten, war man darauf vorbereitet, einen zweiten deutschen Staat zu gründen.

1949 entstanden beide deutsche Staaten, aber erst 1955/1956 kam es zur offiziellen Gründung ihrer regulären Streitkräfte. Der Eintritt der BRD in die NATO und die Gründung des Warschauer Vertrages unter Teilnahme der DDR markierten

die endgültige Spaltung Deutschlands für Jahrzehnte. Beide Armeen waren Produkte des Kalten Krieges und in diesem Systemkonflikt politische und im Falle eines „heißen Krieges“ militärische Gegner.

Staaten haben in der Regel mit Beginn ihrer Existenz reguläre Streitkräfte. Die Verzögerung bei deren Aufbau in beiden deutschen Staaten ergaben sich aus der notwendigen Überwindung internationaler und nationaler Schwierigkeiten. Die Be-

völkerung in beiden deutschen Staaten war mehrheitlich gegen die Schaffung eige-ner Streitkräfte. Die BRD brauchte die Zustimmung künftiger Verbündeter, vor allem Frankreichs. Die DDR hatte bei dem Versuch die Forderungen Stalins zu erfüllen, eine Armee bestehend aus 4 Armeekorps mit insgesamt 12 Divisionen zu schaffen, im Jahre 1953 ein Desaster erlitten. Außerdem galt die Regel: Jede östliche Aufrüs-tungsmaßnahme muß als Reaktion auf eine westliche dargestellt werden. Das mit der KVP ein Vorlauf geschaffen wurde, entsprach dem Umstand, daß die BRD bei der Schaffung von Streitkräften auf Zehntausende kriegserfahrener Offiziere und

Unterführer der Wehrmacht zurückgreifen konnte, was der DDR nur sehr begrenzt möglich war. Sie mußte sich erst ein militärisches Führer- und Ausbilderkorps auf dem Wege der Bildung von militärischen Polizeiverbänden schaffen. Im Verlaufe des Jahres 1955 waren diese bedingt feldmäßig einsetzbar.

Die Nationalität der Streitkräfte der BRD und der DDR war Deutsch. Das gehört zu ihren wenigen Gemeinsamkeiten. Hier ist ein geschichtlicher Rückblick notwendig.

Seit 1816 gab es auf deutschem Boden 39 souveräne Staaten mit jeweils eigenen Streitkräften, die das deutsche Bundesheer bildeten. Es gab kein zen-trales militärisches Führungsorgan. So uneinheitlich wie die Uniformen waren die militärischen Strukturen sowie die Führungs- und Ausbildungsmethoden. Selbst nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871 war das Bundesheer

11

Guntram König (Hrsg.)

keine einheitliche deutsche Armee. Die Königreiche Preußen, Bayern, Sachsen und Württemberg unterhielten eigene Kriegsministerien und Generalstäbe und so setzte sich dieses Heer aus der preußischen, bayerischen, sächsischen

und württembergischen Armee zusammen. Auf militärischem Gebiet wirkte die feudale Zersplitterung am längsten nach. Erst mit der Gründung einer bürger-lich-parlamentarischen Republik 1918/1919 entstand erstmalig eine einheitliche deutsche Streitmacht. Dieser Zustand hielt nur 26 Jahre an. Zwar wurden im Zweiten Weltkrieg in der Wehrmacht Truppen aus nichtdeutschen Nationalitäten (Russen, Ukrainer, Kaukasier, Litauer, Kroaten, Niederländer u.a.) gebildet, aber ihr Anteil betrug nicht mehr als ein Prozent des gesamten Personalbestandes der

Wehrmacht.

Ab der zweiten Jahreshälfte 1945 gab es in Deutschland – sieht man von den Vorläufern ab – 10 Jahre keine Streitkräfte. Der Alliierte Kontrollrat erließ am 20. September 1945 die Proklamation Nr. 2. Damit wurden die Wehrmacht und alle paramilitärischen Organisationen aufgelöst. Militärische Ausbildung und Propagan-da wurden verboten. Die Rüstungsindustrie wurde umgestellt und die militärische Infrastruktur zerstört oder anderweitig genutzt.

Die Bildung von zwei deutschen Staaten 1949 führte zwangsläufig dazu, daß zwei deutsche Armeen gebildet wurden. Während die sowjetische Führung bis 1955 ver-sucht hatte die Remilitarisierung der BRD zu verhindern, hatte man in Washington und Bonn angenommen, daß der ostdeutsche Staat nicht existenzfähig sein und es damit keine funktionsfähige ostdeutsche Armee geben würde. Der geschichtliche Verlauf beweist, daß Moskau den Aufstieg der BRD zur militärischen Großmacht im

Rahmen der NATO nicht verhindern konnte, während die USA- und BRD-Führung sich geirrt hatten. Die NVA wurde eine vollwertige, international anerkannte Armee.

Das Neue an dieser Armee als ein Staatsorgan war ihr politischer Charakter als sozialistische Armee, auf deren Führung die SED Anspruch erhob. Die Befehls-gewalt der militärischen Vorgesetzten (Chefs, Kommandeure) auch gegenüber den Politoffizieren war uneingeschränkt. Der Auftrag der NVA war der bewaffnete Schutz der DDR an ihren Außengrenzen, den sie nur als Bündnisarmee erfüllen konnte. Und sie war eine Volksarmee, deren Kommandeure und Stabsoffiziere fast

ausnahmslos aus den unteren Schichten der Gesellschaft kamen, die keine innere Funktion hatte und die auch 1989/1990 keine Waffen gegen das Volk eingesetzt hat. Sie ist die einzige deutsche Armee des 20. Jahrhunderts die keinen Krieg ge-führt hat.

In der Zeit des Kalten Krieges gab es zwischen beiden deutschen Staaten heftige Spannungen. Ungeachtet dessen gab es zwischen ihnen politische, wirtschaftliche,

wissenschaftliche und kulturelle Kontakte. Ausgenommen war der militärpolitische Bereich. Das änderte sich auch nicht, als Anfang der 70er Jahre eine innerdeutsche Entspannung einsetzte. Erstmalig im Frühjahr 1990 kam es vereinzelt zu Besuchen und zu längerem Gedankenaustausch zwischen Angehörigen der Bundeswehr und der NVA. Umso erstaunlicher ist, daß die Übernahme von Soldaten der NVA in die

12

NVA – Die Roten Preußen?

Bundeswehr keine Konflikte bereitete und deshalb dieser geschichtliche Vorgang als „Armee der Einheit“ gewertet werden konnte.

In der deutschen Geschichte gab es mehrfach Situationen, daß deutsche Staaten Militärbündnisse mit nichtdeutschen Staaten eingingen und gegeneinander Krieg führten. Der Koalitionscharakter ihrer Armeen war nicht ausgeprägt, zumal es meist kein einheitliches Oberkommando gab und Bündniswechsel Usus war. Aber die NVA als deutsche Koalitionsarmee war eine Novität. Ohne sowjetische Be-rater bis zur Ebene Kompanie in den ersten Jahren, Ausbildung von Offizieren an sowjetischen Lehreinrichtungen, Waffenlieferungen u.a.m. hätte die NVA nicht ent-

stehen können. Und sie paßte sich in ihren Strukturen, denen der Streitkräfte der Führungsmacht an, was ohne Zweifel militärisch zweckmäßig war, und für mög-liche gemeinsame Kampfhandlungen von Vorteil. Sicherlich: Wie die DDR, so war auch ihre Armee in hohen Maße abhängig von den Entscheidungen der Führungs-macht. So waren z.B. die Führungsfunktionen im sogenannten Vereinten Ober-kommando der Armeen der Staaten des Warschauer Vertrages ausschließlich von sowjetischen Generälen besetzt.

Bild I-1: Der sowjeti-

sche Verteidigungs-

minister, Marschall

der Sowjetunion

Malinowski, nimmt

die Meldung des

Diensthabenden des

Panzerregimentes-22,

Torgelow-Spechtberg,

entgegen, 1964

Nicht richtig ist allerdings die Behauptung, die NVA hätte bereits in Friedenszeiten sowjetischen Kommandobehörden unterstanden. Die NVA, die Grenztruppen und die Zivilverteidigung unterstanden im Frieden ausschließlich der Befehlsgewalt des Ministers für Nationale Verteidigung. Das Vereinte Oberkommando und sein Stab waren keine Truppenführungsorgane. Seine Tätigkeit beschränkte sich im Wesent-

lichen auf die Planung gemeinsamer Ausbildungsmaßnahmen, auf die Kontrolle des Ausbildungsniveaus der verbündeten Armeen sowie auf Empfehlungen für de-ren weitere Entwicklung. Im Verteidigungsfall hatte die DDR, entsprechend eines vom Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates (NVR) bestätigten Dokumen-

13

Guntram König (Hrsg.)

tes, die Hauptkräfte der NVA für die Vereinten Streitkräfte bereitzustellen. Diese Kräfte wären sowjetischen Befehlshabern unterstellt worden. Ein konkretes Bei-spiel: Aus der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD) und der 3. und 5. Armee der NVA wäre die 1. Westfront gebildet worden. Dabei wären die

politische Führung und die materielle, technische und medizinische Sicherstellung dieser NVA-Armeen sowie die Führung der territorialen Verteidigung in der Verant-wortung des Ministers für Nationale Verteidigung geblieben.

Neuartig waren auch die Traditionsinhalte. In der Regel sind diese militärischer Natur und würdigen die Verdienste von Militärpersonen. Im Mittelpunkt der NVA-Traditionspflege – sieht man von den Begründern des Marxismus und der KPD ab – standen jedoch antifaschistische Widerstandskämpfer, also Antimilitaristen. Erst

in den 80er Jahren wurden Namen von Militärpersonen der NVA-Geschichte an Truppenteile und Einrichtungen verliehen. Auch bürgerliche Politiker wurden in die Traditionspflege einbezogen, so der Ost-CDU-Politiker und langjährige stellvertre-tende Ministerpräsident Otto Nuschke. 1987 erhielt die Raketenabteilung 9 seinen

Bild I-2: Die Raketenabteilung 9 (Torgelow-Spechtberg) erhält 1987 den Ehrennamen „OttoNuschke“ verliehen, 2. von rechts Gerald Götting, Vorsitzender der Ost-CDU, rechts der Kom-mandeur der 9. Panzerdivision, Generalmajor Erdmann, links im Bild der Chef der PolitischenVerwaltung des MB V, Generalmajor Dombrowski, Kommandeur der RA-9, Oberstleutnant Berg-mann, erläutert das Traditionskabinett, ist im Bild nicht zu sehen.

Namen zur Traditionspflege.

14

NVA – Die Roten Preußen?

Oberst a.D. Wolfgang Wünsche

Zu einigen relevanten Themen der NVA-Geschichte

Es gibt bis heute kein Standardwerk zur Geschichte der NVA, das alle Ansprü-che der militärhistorischen Wissenschaft erfüllt. Ebensowenig gibt es Veröf-fentlichungen zur Geschichte des Warschauer Vertrages, zur Geschichte der NATO und der Bundeswehr, die solche Ansprüche erfüllen würden. NVA-Geschich-te kann nur in diesem Zusammenhang wissenschaftlich exakt dargestellt werden, und sie kann auch nicht aus der Geschichte der DDR herausgelöst werden.

Bisherige Veröffentlichungen zur NVA-Geschichte lassen erkennen, daß bedeut-same Themen umstritten sind und das Quellenmaterial längst nicht vollständig erschlossen ist. Solche Themen sind der sozialpolitische Charakter der NVA, die Motivation ihrer Angehörigen, der militärische Auftrag und die militärische Tätigkeit der NVA, ihre Leistungsfähigkeit und ihr Platz im sozialistischen Militärbündnis, ihre Handlungen in Krisen- und Notsituationen und ihre internationale Anerkennung. Im Folgenden einige Betrachtungen und Informationen zu diesen Themen.

Führung – Berufssoldaten – Wehrpflichtige

Spätestens seit dem Sommer 1952 – als Walter Ulbricht auf der II. Parteikonfe-renz der SED den Aufbau des Sozialismus in der DDR verkündet hatte – erhob die SED-Führung auch öffentlich Anspruch auf die führende Rolle in Staat und Ge-sellschaft. In der Verfassung von 1949 war dieser Anspruch noch nicht verankert. Er war es jedoch in deren Neufassung, der die Bevölkerung der DDR im April 1968

mehrheitlich zugestimmt hatte.

Realisiert wurde dieser Führungsanspruch durch die Entscheidungen des Polit-büros des ZK der SED (das am Dienstag jeder Woche bis zu 10 Tagesordnungs-punkte abhandelte), durch den Staatsrat und den Ministerrat, in denen SED-Mitglie-der die Mehrheit bildeten und durch den Nationalen Verteidigungsrat (NVR). An der Spitze dieser zentralen Führungsorgane standen Politbüromitglieder und in jedem dieser Gremien wurden Entscheidungen zur Entwicklung der NVA getroffen. Der Staatsrat z.B. bestätigte die Grundsatzvorschriften der NVA. Sein Vorsitzender war

als Staatsoberhaupt Oberbefehlshaber der Streitkräfte der DDR. Der Generalse-kretär der SED war in der Regel auch Staatsoberhaupt und Vorsitzender des NVR. Die Ausübung dieser Funktionen durch eine Person machte sie de facto allmächtig.

SED-Generalsekretär und somit oberster Staats- und Militärchef waren aufein-anderfolgend Walter Ulbricht (1960-1971), Erich Honecker (1972-1989) und Egon Krenz (November/Dezember 1989). Walter Ulbricht hatte die 1952 geschaffene Si-cherheitskommission des ZK der SED geleitet, die in Vorbereitung der Aufstellung

regulärer Streitkräfte gebildet worden war. Da Verteidigungs- bzw. Sicherheitsfra-gen zum Arbeitsgebiet des Generalsekretärs gehörten, entstand damals als sein Arbeitsorgan die Abteilung für Sicherheitsfragen (bestehend aus den Sektoren Na-tionale Verteidigung, Ministerium des Inneren, Staatssicherheit). 1956 wurde Erich

15

Guntram König (Hrsg.)

Honecker Sekretär des ZK für Verteidigungs-

fragen. Grundsätzliche Entscheidungen zur

Militärpolitik traf weiterhin der Generalsekre-

tär.

Unter der Leitung Walter Ulbrichts fanden

die Sitzungen des NVR mit großer Regelmä-

ßigkeit bis zu 6mal im Jahr statt. Während

Erich Honeckers Amtszeit, insbesondere in

den 80er Jahren, fanden die Sitzungen nicht

mehr alle zwei Monate statt. Einer der Grün-

de könnte darin bestanden haben, daß An-

fang der 70er Jahre das System der DDR-

Landesverteidigung seine endgültige Gestalt

angenommen hatte.

Erich Honecker war bis 1971 Sekretär des

NVR, eine Funktion, die von 1972-1989 von

Generaloberst Fritz Streletz, einem hervor-

ragenden Militärfachmann, ausgeübt wurde. Bild II-1: Walter Ulbricht wird von NVA-

Er wurde 1978 Chef des Hauptstabes. Etwa Angehörigen begrüßt, Eggersdorf 1958

seit diesem Zeitpunkt galt der Hauptstab als

Arbeitsorgan des NVR. Damit erhöhte sich dessen Kompetenz für die Konzipierung und Koordinierung aller wesentlichen Maßnahmen zur Erhöhung der Wirksamkeit der Landesverteidigung.

Das Ministerium für Nationale Verteidigung, insbesondere der Hauptstab, ent-wickelte sich in den 70er Jahren zum eigentlichen Führungszentrum der Landes-verteidigung der DDR. In Abweichung vom sowjetischen Modell hatte der Minister

für Nationale Verteidigung die Befehlsgewalt nicht nur über die Armee, sondern auch über die Grenztruppen und der Zivilverteidigung. In seinen Händen lag die

Bild II-2: Erich

Honecker 1971 auf

der Delegierten-

konferenz der

Parteiorganisation

der SED in der NVA

in Dresden. Rechts

im Bild der Minister

für Nationale Ver-

teidigung, Armee-

general Heinz

Hoffmann. Links im

Bild der Chef der

Politischen Haupt-

verwaltung, Admiral

Waldemar Verner.

16

NVA – Die Roten Preußen?

Vorbereitung nicht nur der Streit-

kräfte, sondern aller Staatsorgane,

zu denen auch ein vom Hauptstab

geschaffenes effizientes Mobilma-

chungssystem gehörte. Im Ver-

teidigungszustand war er verant-

wortlich für die Führung aller Kräfte

der territorialen Verteidigung und

der Nachrichtenverbindungen aller

Führungsorgane.

Die Führung der Armee als Ins-

titution wurde gebildet durch den

Minister und seine Stellvertreter

(Chef Hauptstab, Chef Politische

Hauptverwaltung (PHV), Chef

Technik und Bewaffnung, Chef

Rückwärtige Dienste, Chef Land-

streitkräfte, Chef Luftstreitkräfte/ Bild II-3: Chef des Hauptstabes der NVA General-

Luftverteidigung, Chef Volksmari- oberst Fritz Streletz

ne, Chef Grenztruppen) und einige

ihm direkt unterstellte Verwaltungschefs (Finanzen, Kader). Die Mehrzahl von ih-nen waren Absolventen der Akademie des sowjetischen Generalstabes.

Aus diesem Personenkreis ragen drei Namen hervor: Heinz Hoffmann, Heinz Keßler, Waldemar Verner. Sie bekleideten seit 1950 jahrzehntelang Schlüssel-positionen beim Aufbau und der Entwicklung der bewaffneten Kräfte der DDR. Sie waren bereits vor 1933 Mitglieder der KPD und hatten in der faschistischen Zeit

Widerstandsarbeit geleistet. Hoffmann war aufeinanderfolgend Chef der Hauptver-waltung Ausbildung (HVA), Chef der KVP, Chef des Hauptstabes, Minister. Keßler

Bild II-4: Der General-

inspekteur der HVA,

Heinz Hoffmann, im

Kreise tschechoslo-

wakischer Offiziere,

1951

17

Guntram König (Hrsg.)

war Chef der Volkspolizei Luft, Chef Luftstreitkräfte/Luftverteidigung, Chef Haupt-stabes, Chef PHV, Minister. Verner war Chef Volkspolizei See, Chef Seestreit-kräfte/Volksmarine, Chef der PHV. Ihrer Herkunft nach nicht Berufssoldaten, an sowjetischen Militärakademien ausgebildet, frühzeitig Mitglieder des ZK der SED

geworden, hatten sie von allen Führungskadern der NVA den nachhaltigsten Einfluß auf die Entwicklung der NVA. Intern galten sie als das Triumvirat der NVA-Führung.

Unter den fünf Wehrmachtsgeneralen, die Angehörige der KVP/NVA waren, ist Generalleutnant Vincenz Müller hervorzuheben. Er war bereits im Herbst 1948 kurzzeitig Leiter der Verwaltung Organisation (entsprach einem Stab) beim Aufbau der Bereitschaftspolizei gewesen. Von 1952-1958 führte er den Hauptstab der KVP/ NVA und hatte damit wesentlichen Einfluß beim Aufbau militärischer Führungsorga-

ne und ihrer Arbeitsweise. Er gehörte somit auch der NVA-Führung an, die mit Generaloberst Willi Stoph als Minister am 1. März 1956 offiziell die Arbeit aufnahm.

Stoph war seit 1931 Mitglied der KPD, in der Wehrmacht zwar Feldwebel aber kein Militärfachmann. Ähnliches läßt sich sagen über seinen 1. Stellvertreter, Hein-rich Dollwetzel, dessen Nachfolger Fritz Dickel, über den Chef der Politischen Ver-waltung, Gottfried Grünberg (alle drei waren Spanienkämpfer) und einige andere. In diesem Kreis war V. Müller der einzige und unverzichtbare Militärexperte. Er war 1913 Berufssoldat geworden, hatte das preußisch-deutsche System der General-

stabsausbildung mehrfach durchlaufen und im 2. Weltkrieg höhere Stäbe und grö-ßere Truppenverbände geführt.

Eine Verbesserung der militärischen Qualifikation der höchsten Führungskader trat ein, als Heinz Hoffmann, Heinz Keßler und Waldemar Verner nach ihrer Ausbil-dung an sowjetischen Militärakademien zurückkehrten. 1955/1956 beendeten auch die ersten jungen Offiziere das Studium an den sowjetischen Militärakademien der Waffengattungen, Spezialtruppen und Dienste. 1950-1952 hatte die SED-Führung

einige Hundert Offiziere in Wolsk an der Wolga in Einjahreskursen als Regiments-kommandeure ausbilden lassen. Damals hatte man jedoch noch keine Klarheit über den Umfang und den Status einer künftigen Armee und die Ausbildung entsprach

Bild II-6: Zum ersten

Jahrestag der Natio-

nalen Volksarmee am

1. März 1957 begrüßt

der DDR-Präsident

Wilhelm Pieck die

damalige Führung

der NVA. Im Bild von

rechts: Der Minister,

Armeegeneral Willy

Stoph, der Chef der

Verwaltung Kader,

18

NVA – Die Roten Preußen?

Bild II-7: Der Minister für Nationale Verteidigung, Armeegeneral Heinz Keßler, wird im Ober-kommando der GSSD nach russischer Sitte mit Brot und Salz empfangen.

den Erfahrungen der Sowjetarmee im 2. Weltkrieg. 1952 wurde klar, daß man mili-tärisch qualifizierte Offiziere für höhere und höchste Dienststellen brauchte, die die neuen Erkenntnisse der Militärwissenschaft, welche durch die grundsätzlichen Ver-

änderungen in der Militärtechnik, in militärischen Strukturen und der Kriegskunst hervorgerufen wurden, beherrschen müßten.

Wenn auch bei der Auswahl der Militärkader aller Ebenen die politische Beurtei-lung dominierte, so war doch die Forderung an die militärische und sonstige fach-liche Qualifikation entsprechend der Dienststellung nicht geringer. Die militärischen Berufskader der NVA boten 1956 folgendes Bild. Etwa 450 ehemalige Offiziere der Wehrmacht bekleideten Kommandeurs- und Stabsdienststellungen auf den Ebe-nen Regiment und Division, sowie verantwortliche Dienststellungen in den Militär-

bezirken, im Ministerium und in den Lehreinrichtungen. Ein Beispiel: Bei Gründung der NVA war der ehemalige Wehrmachtshauptmann Hermann Rentzsch Chef des MB V und dessen Chef des Stabes war der ehemalige Major Job von Witzleben. Zahlreiche ehemalige Wehrmachtsunterführer nahmen Dienststellungen von der Kompanie bis zur Division ein. Beispiel: Der ehemalige Wehrmachtsunteroffizier Horst Stechbarth war 1956 Kommandeur des MSR-9 und der ehemalige Wacht-meister der Wehrmacht Georg Ernst wurde in diesem Jahr Kommandeur der 4.

MSD. Mit einer gewissen Berechtigung kann man sagen, daß diese ehemaligen Wehrmachtsangehörigen aufgrund ihrer militärischen Erfahrungen ein stabiles Ge-rüst der Truppenführung bildeten, das aber an einigen Stellen durch militärisch we-nig erfahrene Offiziere ernste Mängel aufwies. Wer in Spanien 1936 eine Infante-

19

Guntram König (Hrsg.)

riekompanie geführt hatte, war ohne umfassende moderne militärische Kenntnisse 1956 nicht in der Lage, eine motorisierte Schützendivision zu führen.

Das tragende Fundament der Truppenführung waren deshalb einige Hundert jun-ge Offiziere ohne Kriegserfahrungen, die das moderne Waffenhandwerk in weni-

gen Jahren beherrschen

lernten.

Sie waren in den Jah-

ren 1949-1952 freiwillig

in die bewaffneten Orga-

ne der DDR eingetreten

und kamen vorwiegend

aus den Jahrgängen

1929 bis 1933. Sie hatten

eine geringe Allgemein-

bildung und meist keine

militärischen Kenntnisse

und Erfahrungen. Aber

sie waren erfüllt von dem

Enthusiasmus, die DDR,

die sie als ihren Staat be-

trachteten, zu schützen Bild II-8: Chef der Landstreitkräfte Generaloberst Horst Stech-

und sie trugen die Be- barth

lastungen des täglichen

Dienstes und des Erwerbs militärischer Qualifikationen. Sie waren die eigentliche Aufbaugeneration der Streitkräfte. Ihre fähigsten Vertreter übernahmen bereits in der 2. Hälfte der 50er Jahre verantwortliche Funktionen in der Truppenführung.

1958 beschloß das Politbüro, die Zahl der ehemaligen Wehrmachtsoffiziere in der NVA durch Entlassung erheblich zu reduzieren und die Verbleibenden aus operativen Dienststellungen zu entfernen. Das Versagen des ungarischen Offizierskorps während des Budapester Aufstands im Herbst 1956 scheint der Anlaß dafür gewesen zu sein. In diesen Jahren wurden auch einige ältere Offiziere, die antifaschistischen Widerstand geleistet bzw. in Spanien gekämpft hatten, aus ihren operativen Dienststellungen abgelöst, da sie nicht die Fähigkeit hatten, den Forderungen der modernen Truppenführung zu entsprechen.

Ein Beispiel für den kontinuierlichen Werdegang eines DDR-eigenen Militärs ist der Generaloberst a.D. Jochen Goldbach.1949 Eintritt in die Bereitschaftspolizei und Ausbildung als Offizier für künftige Panzertruppen. Er wurde dann an der so-wjetischen Militärakademie der Panzertruppen (1952-1956) und der sowjetischen Generalstabsakademie (1964-1966) ausgebildet. Bereits 1956 wurde er als Major 1. Stellvertreter des Kommandeurs der 7. PD. Seine wichtigsten Dienststellungen waren: Kommandeur der 7. PD, der 4. MSD, Chef MB V, Stellvertreter des MfNV

und Chef Rückwärtige Dienste bzw. Chef Technik und Bewaffnung. Er beendete seinen Dienst in der NVA als Leiter des Amtes für Technik, Abrüstung und Kon-version im Ministerium für Abrüstung und Verteidigung am 30.9.1990, also nach 40 Jahren.

20

NVA – Die Roten Preußen?

Bild II-9: Generaloberst Joachim Goldbach

Politisch war das Offizierskorps der

NVA durch die Mitgliedschaft in der SED

geprägt. Waren bei Gründung der Armee

etwa 60% der Offiziere SED-Mitglieder,

so waren es in den 70er und 80er Jah-

ren 99% (Nichtmitglieder waren einige

Mediziner sowie Offiziere auf Zeit in der

Dienststellung Zugführer). Trotzdem war

die NVA keine Organisation der SED,

sondern die SED-Mitglieder waren in

Grundorganisationen der Partei erfaßt

und verpflichtet, in diesem staatlichen

Organ (und das war die NVA wie jede an-

dere reguläre Armee) ihre militärischen

Aufgaben im Sinne der SED-Politik zu

erfüllen. Gefordert wurde die Gesamt-

politik der SED zu vertreten, nicht nur die

auf Friedenssicherung gerichtete Militär-

politik, sondern auch die Wirtschafts- und

Sozialpolitik, die Kulturpolitik, die Wis-

senschaftspolitik u.s.w.

Die militärische Führungsstruktur entsprach im Wesentlichen derjenigen der Sowjetarmee. Der Kommandeur eines Regimentes oder einer Division (sein

wichtigster Tätigkeitsbereich war die Ausbildung) hatte Stellvertreter für die Dienst-bereiche Stab, Politorgan, Technik und Bewaffnung und Rückwärtige Dienste. Diese waren beteiligt am Zustandekommen seiner wichtigsten Befehle, für deren Durchführung bzw. für die Erfüllung aller Aufgaben, die sich aus übergeordneten Befehlen, für die er als Einzelleiter die alleinige Verantwortung trug, ergaben.

Der Leiter des Politorgans, in allen dienstlichen Angelegenheiten dem Kommandeur unterstellt, übte eine Doppelfunktion aus, da er als Verantwortlicher für die Anleitung und Kontrolle der SED- und Massenorganisationen nur dem Leiter

des übergeordneten Politorgans rechenschaftspflichtig war und somit einen eigenen Informationsweg nach oben hatte. Es gab relativ wenige Fälle, daß zwischen einem Kommandeur und dem Polit-Stellvertreter eine Konfliktsituation entstand, die zu seiner Ablösung führten. Typisch war das Vertrauensverhältnis zwischen beiden, Karrierestreben basierend auf Intrigantentum und mangelnden Führungsfähig-keiten, waren nicht typisch für die Berufssoldaten der NVA.

Die Mehrheit der Berufsoffiziere lebte nicht isoliert von der Bevölkerung und ver-spürte durchaus deren wachsende negative Stimmung in der zweiten Hälfte der 80er Jahre.

21

Guntram König (Hrsg.)

Es entstand dann die widersprüchliche Situation, daß die Mehrheit der Offiziere die Militärpolitik weiterhin unterstützte, aber vor allem jüngere Offiziere die Realität der Wirtschaftspolitik in Frage stellten. In der sogenannten Wende verließen viele Offiziere die SED. Im Dezember 1989/Januar 1990 wurden die Parteiorganisatio-

nen und Politorgane aufgelöst.

Bemerkenswert: Trotz des Verlustes der führenden Rolle der SED blieb die NVA intakt. Es begann eine Militärreform. An die Stelle der politischen Schulung der Soldaten trat die staatsbürgerliche Bildung. Obwohl es bei den Offizieren Unsicher-heiten über ihre Zukunft gab, führten die Kommandeure und ihre Stabsorgane die Truppen, Geschwader und Schiffseinheiten weiter nach bewährten militärischen Grundsätzen.

Als große Teile des DDR-Volkes im Herbst 1989 Reise-, Rede-, Versammlungs-und andere politische Freiheiten sowie eine Verbesserung der materiellen Lebens-verhältnisse forderten und Zehntausende einen Ausreiseantrag stellten, erwies sich die SED-Führung als unfähig, dem zu entsprechen. In der SED entstand eine Kluft zwischen Führung und Mitgliedschaft. Die Mehrheit der Offiziere gehörte zu jenen SED-Mitgliedern, die der Führung kein Vertrauen mehr schenkten.

Die Heranbildung zum Offizier erfolgte an den Offiziersschulen, die in den 80er Jahren den Status von Offiziershochschulen erhielten. Die Ausbildungsdauer

wurde von drei auf vier Jahre erhöht. Der Absolvent erhielt ein staatlich anerkanntes Diplom und wurde zum Leutnant ernannt. Die Werbung für den Offiziersberuf in der NVA stieß zunehmend auf Schwierigkeiten.

Bild II-10: Generalleutnant Skerra als Chef des Stabes der Landstreitkräfte beim Abschreiteneiner Ehrenformation in der Offiziersschule der Landstreitkräfte anläßlich der Verleihung vonOffiziersdiplomen (links der Kommandeur der Schule, Generalmajor Sylla)

22

NVA – Die Roten Preußen?

Einer der Gründe dafür war die breite Palette beruflicher Möglichkeiten für junge Männer in der DDR, insbesondere in den Industriezentren Karl-Marx-Stadt (Werk-zeugmaschinenbau), Dresden (Elektronik), Halle (Chemische Industrie) und Mag-deburg (Schwermaschinenbau). Unter den Jugendlichen sprach sich auch herum,

daß die zeitliche Belastung eines NVA-Offiziers bei etwa gleichen finanziellen Ein-kommen beachtlich höher als die eines Ingenieurs, Lehrers oder Wissenschaftlers war. Die Forderung nach ständiger Gefechtsbereitschaft und die sich daraus erge-bende kurzfristige Verfügbarkeit auch nach Dienst oder im Urlaub ging zu Lasten der Freizeit vieler Offiziere. Schließlich gab es das Problem der häufigen Verset-zungen mit seinen nachteiligen Wirkungen auf das Familienleben. Trotzdem läßt sich feststellen, daß Zehntausende junge DDR-Bürger den Weg des Berufsmilitärs

ergriffen und meisterten.

Die Schaffung eines militärisch gut ausgebildeten Offizierskorps ist eines der be-merkenswertesten Ergebnisse der NVA-Entwicklung. In den 80er Jahren gab es ca. 40000 Berufsoffiziere in der NVA und in den Grenztruppen, die zu fast 90% unter 50 Jahre alt waren und damit physisch leistungsfähig. Bereits 1980 ge-hörten zur Reserve der NVA ca. 14000 ausgebildete Reserveoffiziere. Alle Berufs-und Reserveoffiziere, einschließlich der Politoffiziere, wurden systematisch, militärisch entsprechend der Dienststellung (Dienstposten) qualifiziert. Etwa

10% der Berufsoffiziere waren militärakademisch ausgebildet oder hatten einen anderen Hochschulabschluß. Rund 1000 Offiziere promovierten und 385 hatten die sowjetische Generalstabsakademie absolviert. Bemerkenswert sind diese Er-gebnisse auch deshalb, da sich von 1960 bis 1990 eine stürmische Entwicklung im Militärwesen vollzog und permanent neue Kenntnisse und Fähigkeiten erworben werden mußten. Das dabei eingeschlagene Tempo führte dazu, daß die NVA sehr schnell den Status „Schüler“ verlor und in der Koalition als vollwertige Armee mit

eigenen Erfahrungen, Erkenntnissen und Lösungen komplizierter militärischer Probleme anerkannt wurde.

Einen wesentlichen Beitrag für die Entwicklung der NVA zu einer gut aus-gebildeten Armee mit ständig einsatzbereiter Kampftechnik und Ausrüstung leistete das Korps der Berufsunteroffiziere/Unteroffiziere auf Zeit und das ab Dezember 1973 geschaffenen Korps der Fähnriche. Mit der Vervollkommnung der militärischen Strukturen und der Einführung neuer Waffenarten sowie der steigenden Forderungen an die Gefechtsbereitschaft wuchs der Bedarf an Unterführern kleiner

Einheiten (Gruppe, Zug, Geschützbedienung, Panzerbesatzung u.a.m.) und auch an militärtechnischen Spezialisten für die Bedienung, Wartung und Instandsetzung bestimmter Waffen und Techniken (z.B. Flugzeugmechaniker für Zelle und Trieb-werk einer MiG 23). Militärtechnische Spezialisten waren Funktionsunteroffiziere oder Fähnriche, die in der Regel keine Unterstellten, also keine Führungsfunktionen hatten. Infolge umfangreicher beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten in der DDR mußten große Anstrengungen unternommen werden, den Bedarf an Berufsunter-

offizieren in Führungsfunktionen zu decken. Da das nicht immer gelang, wurde es Praxis, Studienbewerber für Hoch- und Fachschulen für eine Tätigkeit als Unter-offizier auf Zeit (in der Regel drei Jahre aktiven Dienst, davon sechs Monate Aus-bildung) zu gewinnen, z.B. als Gruppenführer bei den motorisierten Schützen-

23

Guntram König (Hrsg.)

truppen. Die aktive Dienstzeit für Berufsunteroffiziere betrug 10 Jahre und war für bestimmte Verwendungen, z.B. Kommandant eines Spezialfahrzeuges, Motoren-gast auf einem Schiff, notwendig. Für bestimmte Verwendungen hielt man es für erforderlich, einen stabilen, länger dienenden Kaderstamm zu schaffen, auch um

das Offizierskorps zu entlasten. Dafür wurde die Dienstgradgruppe der Fähnriche mit einer aktiven Dienstzeit von 25 Jahren geschaffen.

Die Aus- und Weiterbildung der Unteroffiziere/Maate und Fähnriche erfolgte an den Unteroffiziers- und Militärtechnischen Schulen, bzw. an der Flottenschule, an den Ausbildungszentren und auf speziellen Lehrgängen der Offiziershochschulen. Der typische Berufsunteroffizier war in den Anfangsjahren der NVA der 8-Klassen-schüler mit bescheidenen militärischen Fähigkeiten und Kenntnissen, in den 80er

Jahren ein 10-Klassenschüler, für die Dienststellung (Dienstposten) militärisch gut ausgebildet, aber wenig für die Führung von Menschen unter militärischen Be-dingungen an der Lehreinrichtung vorbereitet (was auch für die Offiziersschulen zutrifft). Das mußten sie in der Truppenpraxis lernen. Nicht alle bewältigten diese schwierige Aufgabe.

Führungsverhalten war kein Lehrfach und konnte es auch nicht sein. Es beruhte auf Durchsetzungsvermögen und die eigene Vorbildwirkung im militärischen Alltag. Viele junge Militärs handelten so und waren bei ihren Soldaten anerkannt. Andere

orientierten sich an falschen Vorbildern, gingen Schwierigkeiten aus dem Weg oder hielten Druckausübung für eine erfolgreiche Führungsmethode und scheiterten.

Die Wehrpflicht wurde in der DDR erst 1962 eingeführt. Das war unzweifelhaft der Tatsache geschuldet, daß die DDR bis zum 13. August 1961 zur BRD und zu Westberlin offene Grenzen hatte. Bis dahin erfolgte die Auffüllung der Truppen im Frühjahr und im Herbst auf der Basis der Freiwilligkeit. Trotz umfangreicher Wer-bemaßnahmen der SED, FDJ und staatlicher Organe war das Soll nicht immer

erreicht worden, was sich negativ auf die Kontinuität der Ausbildung ausgewirkt hatte. Im gleichen Zeitraum begann die Einführung neuer Waffensysteme. Dazu gehörten der Fla-Raketenkomplex der Luftverteidigung „Dwina“ (1960), des takti-schen Raketensystems „Luna-M“ (1962), des Jagdflugzeuges MiG-21 F-13 (1962) und der Geschoßwerfer BM-24 (1963). Dieser Modernisierungsprozeß wurde in der 2. Hälfte der 60er Jahre fortgesetzt und hielt bis Ende der 80er Jahre an. Er vollzog sich in allen Waffen-, Flieger- und Schiffsgattungen der Teilstreitkräfte und deren Spezialtruppen und Dienste. Ohne 18 Monate Wehrpflicht und Reservisten-

ausbildung wäre es nicht möglich gewesen, die neuen Waffen und Waffensysteme zu beherrschen.

Die Allgemeinbildung der Wehrpflichtigen war zunächst niedrig, militärische Kenntnisse und Fähigkeiten waren kaum vorhanden. Nachdem das Volksbildungs-system der DDR wirksam wurde, stieg das Allgemeinbildungsniveau stetig an, was auch den bewaffneten Organen zu Gute kam. Etwa ab Ende der 60er Jahre war der typische Wehrpflichtige ein 10-Klassenschüler der polytechnischen Oberschule. Es

gab allerdings auch 8-Klassenschüler und solche, die nur das Ziel der 6. oder 7. Klasse erreicht hatten. Sie wurden meist in Mot.-Schützenkompanien eingesetzt. Ab 1968 wurde auch die vormilitärische Ausbildung in der GST effektiver. Der Teil-nehmer konnte eine KK-Maschinenpistole handhaben, die bis auf das Kaliber eine

24

NVA – Die Roten Preußen?

Kalaschnikow war. Jährlich erwarben in der GST Hunderte Jugendliche den Führer-schein für in der NVA gebräuchliche Motorräder und LKW.

Die grundsätzliche Haltung der großen Mehrheit der Wehrpflichtigen war von der Bereitschaft geprägt, die militärischen Pflichten (die etwa ab Mitte der 60er Jahre

als Klassenauftrag bezeichnet wurden) zu erfüllen. Allerdings war diese Bereit-schaft unterschiedlich ausgeprägt. Die Zahl der Wehrpflichtigen, die aus politischen oder religiösen Gründen den Wehrdienst ablehnten, war relativ gering. Die Ver-öffentlichungen einiger ehemaliger NVA-Angehöriger nach 1990, die vorwiegend ein Negativbild vom Innenleben der NVA zeichnen, sind nicht repräsentativ für die Mehrheit der etwa 2,5 Millionen Männer, die von 1956-1990 freiwillig oder laut Gesetz Wehrdienst geleistet haben. Unbestritten ist, daß es besondere Vorkomm-

nisse (Unfälle, Befehlsverweigerungen), Disziplinarverstöße und die sogenannte EK-Bewegung gab. Daraus massenhaften Widerstand gegen die Militärpolitik der SED abzuleiten, entspricht nicht der Realität. Auch die Zahl der Fahnenfluchten stieg erst nach Öffnung der Grenzen, vor allem von Wehrpflichtigen, deren Eltern sich bereits in der BRD befanden. Man wird die Haltung der Wehrpflichtigen wohl am objektivsten bewerten, wenn man ihrer Mehrheit ein bestimmtes DDR-Bewußtsein zugrunde legt.

Mit der Schließung der Grenzen der DDR zur BRD und zu Westberlin stabilisierten

sich die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der DDR. Zunehmend wurde die Politik der SED von Mehrheiten der Bevölkerung anerkannt, allerdings differenziert nach den Bereichen Arbeits- und Sozialpolitik, Friedens- und Außen-politik, Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik, innere Sicherheitspolitik und Militärpolitik. Eine breite Öffentlichkeitsarbeit, beginnend in der Schule, fortgesetzt in der FDJ und GST, die Akzeptanz der NVA in der Bevölkerung als Volksarmee, schließlich auch das Wissen, daß nach Ableistung des aktiven Wehrdienstes ein beruflicher

Aufstieg möglich war – alles das führte dazu, daß für die Mehrheit der jungen DDR-Bürger der Armeedienst als ein unumgänglicher Lebensabschnitt betrachtet wurde, den man bewältigen mußte.

Dokumente eines Werdegangs zum NVA-Offizier

Diese Dokumente belegen den Werdegang eines DDR-Bürgers, der 1931 ge-boren, im Juli 1946 die 8-Klassige Volksschule in Frankenberg/Sa. beendete, im Juni 1949 eine Lehre als Maschinenschlosser abschloß und im gleichen Jahr in die bewaffneten Kräfte der DDR (Hauptverwaltung Ausbildung – HVA) eintrat. Die VP-Dienststelle Zittau war damals eine von den 12 Schulen der HVA. In Zittau wur-den Artillerieoffiziere ausgebildet. In den Folgejahren entstanden weitere Schulen, darunter die Schule Kochstedt, die dann den Status einer Hochschule erhielt und nach Dresden verlegt wurde. Sie war die Basis für die 1959 gegründete Militäraka-demie der NVA.

Das Benotungssystem entsprach in den 50er Jahren dem sowjetischen Bildungs-system. Die Note 5 bedeutete „sehr gut“.

25

Bild II-11

bis II-15:

Zeugnisse

und Urkun-

den vom

Werdegang

eines Offi-

ziers, von

der Schul-

entlassung

über die

Volkspoli-

zei bis zur

Militäraka-

demieaka-

demie (An

den Schu-

len der

Hauptver-

waltung für

Ausbildung

wurde das

sowjetische

Benotungs-

system be-

nutzt. Note

5 bedeu-

tete „sehr

gut“.)

26

27

Guntram König (Hrsg.)

Zum militärischen Auftrag und zur militärischen Tätigkeit

Der militärische Auftrag einer regulären Armee wird durch die Politik bestimmt und in der Regel durch Gesetze (Legislative) rechtskräftig gemacht. In der DDR bestimmte die SED-Führung den militärischen Auftrag der NVA und die Volks-kammer beschloß die entsprechenden Gesetze. Die wichtigsten Gesetze solchen Inhalts waren das Gesetz zur Schaffung der NVA, die im April 1968 in Kraft gesetzte neue Verfassung, das Verteidigungsgesetz und das Wehrdienstgesetz. Es waren Grundsatzdokumente, die mit dem Artikel 51 der UN-Charta – dem Recht auf in-dividuelle oder kollektive Verteidigung des Staates als Völkerrechtssubjekt – über-einstimmten. Daß die DDR und auch die BRD erst 1973 UNO-Mitglieder wurden,

ändert nichts an der Tatsache, daß sie seit ihrer Gründung als Subjekte des Völker-rechts handelten. Mit Gründung regulärer Streitkräfte praktizierten beide Staaten ihr Recht auf Verteidigung in einem Bündnissystem.

Das erste Grundsatzdokument, in dem der militärische Auftrag der NVA verankert wurde, ist das von der Volkskammer am 18. Januar 1956 beschlossene „Gesetz über die Schaffung der Nationalen Volksarmee und des Ministeriums für Nationale Verteidigung“. Bereits am 26.9.1955 hatte die Volkskammer beschlossen, den

Artikel 5 der seit 1949 gültigen Verfassung zu ergänzen. Der Dienst in den Streit-kräften zum Schutze der DDR wurde zur ehrenvollen nationalen Pflicht der DDR-Bürger erklärt.

Im April 1968 wurde nach einem Volksentscheid eine neue Verfassung in Kraft gesetzt. Seit 1949 hatten sich in der DDR-Gesellschaft, in der Leitung des Staates und der Volkswirtschaft, in der Volksbildung, im Gesundheitswesen, der Landes-verteidigung und anderen Bereichen grundlegende Veränderungen vollzogen,

die diese neue Verfassung notwendig machten. Die Grundlagen des Sozialis-mus waren geschaffen. Während in Moskau und Prag Jahre vorher der Aufbau des Kommunismus verkündet worden war, sprach die SED-Führung von der Ge-staltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Im Artikel 7, Paragraph 2 wird der militärische Auftrag der NVA definiert: „Die Nationale Volksarmee und die anderen Organe der Landesverteidigung schützen die sozialistischen Errungen-schaften des Volkes gegen alle Angriffe von außen“. Im Artikel 8, Paragraph 2 heißt es: „Die Deutsche Demokratische Republik wird niemals einen Eroberungskrieg

unternehmen und ihre Streitkräfte gegen die Freiheit eines anderen Volkes ein-setzen“.

Das SED-Politbüro hatte während des Budapester Aufstandes am 8. November 1956 „Maßnahmen zur Unterdrückung konterrevolutionärer Aktionen“ beschlossen, zu denen, wenn die inneren Sicherheitskräfte nicht ausreichen würden, auch die NVA eingesetzt werden sollte. Es gab allerdings keine Massendemonstrationen gegen die Staatsmacht. Am 6. April 1962 beschloß der Nationale Verteidigungs-

rat (NVR) daher, alle Dokumente, die den inneren Einsatz der NVA betrafen, au-ßer Kraft zu setzen. In diesem Dokument heißt es, daß die innere Sicherheit aus-schließlich durch die dafür bestimmten Kräfte zu gewährleisten sei. Diese Regelung galt bis zum Ende der DDR. Die NVA wurde zu keiner Zeit mit Schußwaffen gegen

28

NVA – Die Roten Preußen?

Bild II-16: Text des Gesetzes zur Schaffung der NVA und des Ministeriums für Nationale

Verteidigung vom 18. Januar 1956

die Bevölkerung eingesetzt, auch nicht in der zugespitzten Situation des Herbstes 1989. Die NVA hat demzufolge in ihrer 34jährigen Geschichte an keinen bewaffne-ten Einsätzen gegen die Bevölkerung der DDR teilgenommen.

Es gibt Veröffentlichungen, die der NVA einen anderen Charakter unterstellen. So wird behauptet, die NVA sei das militärische Gewaltinstrument gewesen, um

die SED an der Macht zu halten. Deshalb habe sie die innere Funktion gehabt, das Volk zu unterdrücken. Außerdem sei sie bereit gewesen, an einem vorsätzlichen Angriff auf die BRD und Westberlin teilzunehmen.

29

Guntram König (Hrsg.)

Da ist zunächst festzustellen, daß es nach dem Juni 1953 bis zum Herbst 1989 keine Situation gab, in der die von der SED geführte Staatsmacht gefährdet war. Für gewaltsame Erhebungen gab es in dieser Zeit keine Massenbasis in der DDR-Bevölkerung.

Die Existenz von drei strategischen Gruppierungen des NATO-Kommandos Zentraleuropa, unterstützt von zwei taktischen Luftflotten auf dem Territorium der BRD, konnte nicht anders als eine Bedrohung für die DDR beurteilt werden, genau wie die Militärpräsenz auf dem Territorium der DDR (GSSD, NVA) für die BRD eine Bedrohung darstellte. Bis 1987 lautete das strategische Konzept für diese Kräfte im Falle eines Angriffs von NATO-Kräften, offensive Abwehr. Die NVA hatte sich gründ-

lich auf Kampfhandlungen im Rahmen dieses Konzepts vorbereitet. Das bedeutete bis 1987: Beide NVA-Armeen waren bereit im Verteidigungszustand in Räume an der Staatsgrenze vorzurücken, dort zur Verteidigung überzugehen oder Angriffs-handlungen zu führen. Die 1. und 3. Luftverteidigungsdivisionen der NVA hatten den Luftraum östlich der Linie Stralsund-Dresden zu decken. Die ab 1987 gültige neue Militärdoktrin sah keine Kampfhandlungen auf dem Territorium des Angreifers mehr vor.

Die militärische Tätigkeit der NVA umfaßte ein breites Spektrum von Handlungen. Dazu gehörten die Truppenführung, die Ausbildung der Stäbe und Truppen, die Handlungen im Diensthabenden System der Luftverteidigung bzw. im Vorposten-dienst der Volksmarine und der Wachdienst. Das waren sozusagen die Kernauf-gaben der Armee, die ihren Alltag bestimmten und auf der Grundlage von Jahres-, Halbjahres- und Monatsplänen erfolgten. Hinzu kamen Wirtschaftsdienste für die Truppenversorgung, Arbeitseinsätze in NVA-Interesse (Bau von Ausbildungs-

anlagen) und die Teilnahme an öffentlichen Zeremoniellen (Vereidigung, Ehren-formationen).

Die NVA erfüllte auch Aufgaben nichtmilitärischen Charakters. Das waren die jährlichen Ernteinsätze, Katastropheneinsätze (Schneeverwehungen der Verkehrs-wege, Überschwemmungen, Störungen der Energieversorgung) und Unterstützung bei der Erfüllung der Volkswirtschaftspläne. Diese letztere Aufgabe nahm in den 80er Jahren einen Umfang an, der die Erfüllung der militärischen Aufgaben beein-

trächtigte und die Wehrmotivation schwächte.

Militärtechnisch war die NVA – sieht man davon ab, daß die taktischen und ope-rativ-taktischen Raketen Kerngefechtsköpfe tragen konnten – eine konventionelle Armee. Sie wurde allerdings ausgebildet Kampfhandlungen unter Kernwaffenbe-dingungen führen zu können.

Zentrales Ausbildungsziel war eine ständig hohe Gefechtsbereitschaft und die

Fähigkeit unter allen Lagebedingungen Gefechtsaufgaben erfüllen bzw. das Operationsziel erreichen zu können.

Ständig hohe Gefechtsbereitschaft bedeutete die permanente Anwesenheit von 85% des Personalbestandes. Von den Landstreitkräften wurde gefordert, bei

30

NVA – Die Roten Preußen?

Alarmierung das Objekt (Kaserne) in 30 bis 60 Minuten zu verlassen. Das wurde für erforderlich gehalten, um die Truppen überraschenden Schlägen aus der Luft zu entziehen. Immerhin verfügte die 2. und 4. Alliierte Luftflotte bereits im Friedens-bestand über 2000 Kampfflugzeuge, darunter 60% Angriffsfliegerkräfte, von denen

sich immer ein Teil in einer hohen Bereitschaftsstufe befand.

Strenge Normen gab es auch für die Herstellung höherer Stufen der Gefechts-bereitschaft: Die erhöhte Gefechtsbereitschaft, die Gefechtsbereitschaft bei Kriegsgefahr und die volle Gefechtsbereitschaft (VG). Berufssoldaten in Führungs-verantwortung (Kommandeure, Stabsarbeiter u.a.) mußten nach Dienstschluß jederzeit erreichbar sein. Die regelmäßige Überprüfung der ständigen Gefechts-bereitschaft und das Training, in höhere Stufen überzugehen, waren das A und O

der Truppenführung in der NVA.

Nach Auflösung der NVA stellten viele Berufssoldaten der NVA die Frage nach der Notwendigkeit der ständigen Gefechtsbereitschaft und der 85% Anwesenheit des Personalbestandes angesichts der ihnen bekannt gewordenen, vor allem an den Wochenenden, niedrigen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Ständige Ge-fechtsbereitschaft und 85% Anwesenheit waren eine Forderung des sowjetischen Generalstabes für alle Armeen der ersten strategischen Staffel (zu der die operativ zu unterstellenden Kräfte der NVA gehörten) auf dem sogenannten westlichen

Kriegsschauplatz. Man berief sich auf die Erfahrungen des 22. Juni 1941. Die Zeit-normen für die Herstellung der vollen Gefechtsbereitschaft wurden abhängig ge-macht von den Start- und Anflugzeiten der Luftangriffsmittel der NATO-Kräfte auf dem Territorium der BRD. Veränderungen in der politischen Großwetterlage führten zu keinem Nachlassen an dieser Forderung. Nun ging die NVA mitunter auch eigene Wege. Sie war z.B. die einzige sozialistische Armee, bei der Wehrpflichtige den Wehrdienst ohne Waffe erfüllen konnten. An der ständigen Gefechtsbereitschaft

mit extrem niedrigen Zeitnormen konnte selbst der in Moskau anerkannte Armee-general Heinz Hoffmann nicht rütteln.

Die Ausbildung in der NVA erfolgte in über 50 Ausbildungszweigen. Das ent-sprach der Struktur ihrer Teilstreitkräfte. Allein die Landstreitkräfte bestanden aus 5 Waffengattungen, 8 Spezialtruppen und 6 Diensten. Die Zuführung neuer Waffen-systeme bedeutete fast jedesmal die Änderung der Ausbildungsprogramme. Ein Beispiel: In den 80er Jahren wurde in den Landstreitkräften die122mm und 152mm SFL-Artillerie eingeführt, ein völlig neuartiges Waffensystem.

90% der Ausbildung war militärische Ausbildung. Bei den Landstreitkräften waren Taktik, Schießausbildung (Handfeuerwaffen, Panzerwaffen, Artillerie- und Raketenwaffen), Fahrausbildung (Kraftfahrzeuge, Panzer, Schützenpanzer und Schützenpanzerwagen) und Schutzausbildung (vor ABC-Waffen) die wichtigsten Ausbildungszweige. Die NVA entwickelte eine eigene Ausbildungsmethodik, die auf effektive Ausnutzung der Zeitfonds gerichtet war. Je moderner die Kampftechnik wurde, umso zeitaufwendiger wurde ihre Wartung. Zugleich verringerte sich das

Personal an den Waffensystemen. Der Panzer T 72 z.B. hatte nur noch drei Mann Besatzung.

Die Politische Schulung der Soldaten und die sogenannte Gesellschaftswissen-schaftliche Weiterbildung (GWW) galten als Ausbildungszweige (10% der Aus-

31

Guntram König (Hrsg.)

bildung). Ihre Ergebnisse wurden benotet. Ihrem Wesen nach waren sie eine Parteischulung, denn ihre Inhalte waren Themen des Marxismus-Leninismus und der SED-Politik. Vor allem die Politschulung war nicht lebensnah und stand nicht selten – z.B. beim Thema Wirtschaftspolitik der DDR – im Widerspruch zu den

Realitäten.

Die Ausbildung in der NVA war hart. Gefordert wurde, die Waffen perfekt zu be-herrschen. In der Gefechtsausbildung wurden die Teilnehmer je nach Dienststellung (Dienstposten) hohen psychischen und physischen Belastungen ausgesetzt. Bei den Landstreitkräften wurden 60% der Ausbildung im Gelände durchgeführt. Ausgebildet wurde bei allen klimatischen, Wetter- und Tageszeitbedingungen.

Höhepunkte waren die Übungen mit Gefechtsschießen. Die großen Truppen-übungen der 70er und 80er Jahre machten auch der NATO-Militäraufklärung sichtbar, daß die NVA eine der am besten ausgebildeten Armeen der Staaten des Warschauer Vertrages geworden war.

Bild II-17-a:

Ausbildung am

120mm-Granat-

Bild II-17-b: Ein Pionier ver-

sucht mit Hilfe einer Panzermine

TMD-44 eine Bunkeröffnung zu

schließen und damit die links

im Bild befindliche Waffen zum

Schweigen zu bringen.

32

NVA – Die Roten Preußen?

Bild II-17-c: Ausbildung Mot. Schützen mit

leichtem Maschinengewehr DP 28 beim

Durchwaten eines Wasserhindernisses, 1961

Bild II-17-d: Ausbildung an der Startrampe

einer taktischen Rakete („Luna“) an der

Militärtechnische Unteroffiziersschule „Erich

Habersath“ in Prora 1971.

Bild II-17-e: Schutzausbildung an der

Entaktivierungsstation TZ 74, 1984

33

Guntram König (Hrsg.)

Bild II-17-f: Gefechtsausbildung bei

den Mot.-Schützen, im Vordergrund ein

Scharfschütze mit dem Scharfschützen-

gewehr Dragunow, 1971

Bild II-17-g:

Ausbildung am

automatischen

Granatwerfer AGS

17, Angehörige

der NVA im Er-

fahrungsaustausch

mit sowjetischen

Soldaten

(Den AGS-17 gab es

nur bei den Grenz-

truppen der DDR –

d. Verf.)

Bild II-17-h:

Vorbereitung

der Lehrvorfüh-

rung in Lehnin,

Angehörige

des Luftsturm-

regimentes -40,

„Willi Sänger“ am

schweren Ma-

schinengewehr

PK, 1966

34

NVA – Die Roten Preußen?

Bild II-17-i: Ausbildung in Panzernahbekämpfung mit Panzerminen vom Typ PTMiBa-III

Bild II-17-j: Der Bataillonskommandeur einer Übersetzeinheit und Kontrolloffiziere an einerÜbersetzstelle an der Havel

35

Guntram König (Hrsg.)

Die Möglichkeiten der Ausbildung in der NVA wurden durch die begrenzten Res-sourcen der DDR eingeschränkt. Die Zahl der erforderlichen Dienststellungen (Dienstposten) war auf das Mindestmaß beschränkt. Beispiel: Der Fahrer eines Entgiftungsfahrzeuges der Truppen der Chemischen Abwehr war zugleich Maschi-

nist der Anlage, übte also eine Doppelfunktion aus. Der Personalbestand einer tak-tischen Raketenabteilung der Bundeswehr war bei vergleichbarem System gleicher Anzahl der Startrampen etwa dreimal so groß wie der einer Raketenabteilung der NVA. Der Verbrauch von Treib- und Schmierstoffen war streng limitiert und wurde in den 80er Jahren nochmals gesenkt. Der An- und Abmarsch zu und von Stand-ortübungsplätzen der in Großstädten befindlichen Garnisonen beanspruchte über-durchschnittlich viel Zeit und ging zu Lasten der Dienstbedingungen. Die Rückkehr

aus dem Gelände erfolgte oft Stunden nach normalem Dienstschluß.

Die hohen Ausbildungsziele der NVA als Ganzes wurden trotzdem Jahr für Jahr erreicht. Erst in den letzten Jahren ihrer Existenz wurden Abstriche an diesen Zielen gemacht.

Eine grundsätzliche Veränderung im Umfang der Ausbildung gab es im 1. Quar-tal des Jahres 1990. Betrug die Personalstärke der NVA am 1.12.1989 noch rund 184.000 Armeeangehörige, so wurden bis zum 15.2.1990 47.000 Mann entlassen. Die Zahl der einsatzfähigen Einheiten in den Regimentern und Brigaden wurde

reduziert, Politschulung und GWW waren bereits im November 1989 abgeschafft worden. Es wurden weiterhin taktische Übungen und Kommandostabsübungen durchgeführt. Der Einberufung im Mai 1990 leisteten rund 93% der Wehrpflichtigen Folge. Der zentrale Einsatz in der Volkswirtschaft wurde beendet, aber regional leisteten NVA-Kräfte Hilfe bei der Lösung komplizierter Probleme, z.B. beim Kran-kentransport der Rettungsdienste. Das Diensthabende System der NVA-Luftvertei-digung stellte am 2. Oktober 24:00 Uhr seine Tätigkeit ein. Als sich im Spätsommer

1990 das Ende der DDR und damit der NVA abzeichnete, kam es zu weiteren umfangreichen Entlassungen. Immerhin übernahm die Bundeswehr am 3. Oktober 1990 aus den Händen von NVA-Führungsorganen die Verantwortung für 90.000 NVA-Angehörige in festen Strukturen und der dazugehörenden Technik. Es kann also keine Rede davon sein, daß die NVA 1990 auseinandergefallen sei.

Gemeinsame Übungen und Manöver

Zur Geschichte der NVA gehören auch die gemeinsamen Großübungen mit der Sowjetarmee (GSSD – Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland), der Polnischen Armee, der Tschechoslowakischen Volksarmee (ČVA), in einigen Fällen auch mit der Ungarischen-, der Bulgarischen und der Rumänischen Armee. Sie fanden vor allem auf dem Territorium der DDR, der VR Polen und der ČSSR statt, also dort, wo sie den Hauptkräften des NATO-Oberkommandos Europa ge-genüberstanden. Das betrifft auch die gemeinsamen Luftverteidigungsübungen.

Die Übungsräume der Vereinten Ostseeflotten waren vor allem die mittlere und öst-liche Ostsee. Diese Armee-, Luftverteidigungs- und Flottenübungen wurden durch Kommandostabsübungen (KSÜ) vorbereitet.

36

NVA – Die Roten Preußen?

Die erste gemeinsame Divisionsübung der NVA (1. MSD) mit einer sowjetischen Division als Gegner fand bereits vom 17. bis 23.8.1957 statt. Sie ist als legendär in die Geschichte der NVA eingegangen, weil ihre teilnehmenden Einheiten alle Ge-fechtsaufgaben erfüllten. Ihr hoher Ausbildungsstand galt als Beleg dafür, daß die

gesamte NVA in den Gefechtsbestand der Armeen des Warschauer Vertrages auf-genommen werden konnte. Kommandeur dieser Division war der damalige Oberst-leutnant Horst Stechbarth.

Es bildete sich ein System gemeinsamer Übungen heraus, deren Ausgangslage immer ein Angriff von NATO-Streitkräften zu Grunde lag. Deshalb wurden bei der Planung der Übungen immer Veränderungen des potentiellen Gegners (Dislokation seiner Streitkräfte auf dem Territorium der BRD, neue Waffensysteme und Aus-

rüstungen u.a.m.) berücksichtigt und neue Varianten der Kampfhandlungen ent-wickelt. Dabei leistete die NVA eigenständige Beiträge bei der Entwicklung des Einsatzes taktischer und operativ-taktischer Kräfte.

Eine besondere Rolle für die Entwicklung der NVA und das Zusammenwirken der Koalitionsarmeen spielten die gemeinsamen Manöver auf dem Territorium der DDR. Das waren „Quartett“ im September 1963 im Südosten der DDR, „Oktobersturm“ im Oktober 1965 in Thüringen, „Waffenbrüderschaft 70“ und „Waffenbrüderschaft 80“

im Zentrum, im Norden und im Südosten der DDR. Geübt wurden die Handlungen von Armeen in der Verteidigung und die Führung von Angriffsoperationen und Gegenschlägen. Dazu gehören auch das Forcieren der Elbe, die Luftunterstützung der Landstreitkräfte, Landeoperationen an der Küste und ihre Abwehr sowie Luft-landeoperationen.

Die Manöver „Quartett“ und „Waffenbrüderschaft 70 bzw. 80“ wurden vom Minis-ter für Nationale Verteidigung der DDR, Armeegeneral Heinz Hoffmann, geleitet,

„Oktobersturm“ vom Oberbefehlshaber der GSSD, Armeegeneral Koschewoi. Es bildete sich dann die Praxis heraus, daß der Verteidigungsminister des Staates, auf dessen Territorium geübt wurde, die Leitung der gemeinsamen Übung übernahm. Bei „Oktobersturm“ galt das Prinzip, es leitet derjenige, der die meisten Truppen stellt. Militärisch ist das zwar vernünftig, in einer Koalition aber problematisch, da Entscheidungen getroffen werden müssen, die nur die nationale Staatsführung tref-fen kann. Bei „Waffenbrüderschaft 70“ nahmen erstmalig Stäbe und Truppen aller sieben Armeen des Militärbündnisses teil. Erstmalig wurden auch Schiffseinheiten

der sozialistischen Ostseeflotten in den strategischen Rahmen dieser Großübung einbezogen. Hatte es in den Anfangsjahren bei einigen Generälen und Offizieren der verbündeten Armeen Zweifel an der militärischen Leistungsfähigkeit der NVA gegeben, so waren sie spätestens nach „Waffenbrüderschaft 70“ überwunden. Mit „Waffenbrüderschaft 80“ erreichten die Kommandeure und Stäbe der Landstreit-kräfte, der Luftstreitkräfte/Luftverteidigung und der Flottenkräfte der NVA den Hö-hepunkt ihres militärischen Könnens.

Diese Manöver waren ohne Zweifel auch Machtdemonstrationen in Richtung Westen. Sie sollten aber zugleich die Einheit und Geschlossenheit der Staaten des Warschauer Vertrages beweisen – und schließlich zeugten sie unübersehbar von der Akzeptanz der NVA in der DDR-Bevölkerung.

37

Guntram König (Hrsg.)

Zu den Großübungen der NVA-Landstreitkräfte gehört auch eine zweiseitige Divisionsübung im April 1987, an der erstmalig Generale und Offiziere kapitalistischer Staaten entsprechend der Helsinki-Schlußakte als Manöverbeobachter anwesend waren. Die 11. und die 4. MSD handelten auf den Truppenübungsplätzen Anna-

burg und Nochten. Die NVA mußte hier die Rolle eines Vorreiters übernehmen und spielte sie exzellent. Die Vertreter der NATO-Armeen zeigten sich beeindruckt von der perfekten Organisation der Übung und den Leistungen der NVA-Verbände. Im Oktober 1988 fand dann eine gemeinsame Truppenübung mit der GSSD auf den Truppenübungsplätzen Jüterbog und Altentreptow statt. Anwesend waren auch Be-obachter der Bundeswehr.

1987/1988 hatten insgesamt 250 Vertreter aus 27 Ländern als Beobachter von

Truppenübungen auf dem Territorium der DDR teilgenommen. Kein anderes Land übertraf diese Anzahl.

Da andererseits auch NVA-Offiziere als Beobachter bei Übungen von NATO-Streitkräften tätig waren, auch auf dem Territorium der BRD, läßt sich folgern: Die NVA leistete auch einen Beitrag zur Schaffung einer Vertrauensbasis der sich gegenüber stehenden Militärblöcke im Herzen Europas.

Die gemeinsamen Übungen und KSÜ der 60er Jahre erhielten als Tarnnamen oft geographische Begriffe wie „Oder-Neiße 69“ oder „Neman“ (Übung der Rückwär-

tigen Dienste). Die NVA hatte 1965 begonnen Begriffe mit einer politischen Aussa-ge zu verwenden wie „Oktobersturm“. Es folgten „Waffenbrüderschaft“, „Drushba“, „Sojus“, „Schild“, „Lawine“ u.a.

Die letzten gemeinsamen Übungen unter Teilnahme der NVA fanden im Sommer 1990 statt, also zu einem Zeitpunkt, da auf der Hardthöhe die Auflösung der NVA beschlossene Sache war. So fand im Juni 1990 eine „Übung des Vereinten Ge-schwaders der verbündeten Ostseeflotten“ in der mittleren und westlichen Ostsee

statt, bei der Verteidigungsminister R. Eppelmann zeitweilig anwesend war.

Bild II-18-a: 1954 - eine

der ersten Seeübungen,

Das Flaggschiff der

Übung – das Schul-

schiff der VP-See „Ernst

Thälmann“ in der Prorer

Wiek.

Dieses Schiff gehörte

vor dem 2. Weltkrieg als

Fischereischutzschiff

Dänemark. Dann wurde

es von der Kriegsmarine

übernommen. Bei Kriegs-

ende lag das Schiff be-

schädigt in Warnemünde.

Nach Instandsetzung und

Modernisierung diente

es der Volkspolizei See,

später der Volksmarine,

als Schulschiff „Ernst

Thälmann“ von Ende

38November 1952 bis EndeSeptember 1961.

NVA – Die Roten Preußen?

Bild II-18-b: Küstenschutz-Bild II-18-c: Küstenschutzboot „KSL“ (KS-Langsam) im Hafen

boot Projekt „Seekutter“ mitvon Stralsund/Parow mit Tarnanstrich versehen als „Gegner-

der taktischen Nr. 121 beimeinheit“.

Auslaufen.Dieser Typ war vom 22.12.1951 bis 1956 im Dienst der VP-See/

Diese KüstenschutzbooteSeestreitkräfte. Einsatz als Küstenschutz- und Schulboot.waren von ca. 1952/53 bis

etwa 1964/65

bei den See-

streitkräften

der DDR in

Nutzung.

Bild II -19a:

Oktober-

sturm 1965

– Eröffnungs-

veranstaltung

Bild II-19-b: Ausweis für einen NVA-Journalisten

für das Pressebüro der Übung

39

Guntram König (Hrsg.)

Bild II-20: Emblem

Manöver Waffen-

brüderschaft 70

Bild II-21: Erich

Honecker informiert

sich in einem

Gespräch mit

einem Oberst

der sowjetischen

Luftlandetruppen,

dessen Truppen-

teil nordwest-

lich von Wolgast

abgesprungen

war, über den