Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Питер

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Russisch

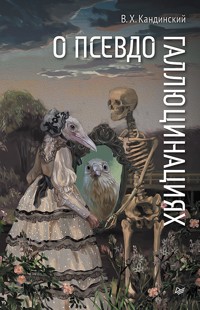

«О псевдогаллюцинациях» — главная работа недолгой творческой жизни основоположника русской психиатрии В. Х. Кандинского. Как одно из классических произведений психиатрической мысли, эта книга содержит не только рассказ о своем главном предмете - феномене псевдогаллюцинаций, но и клинические описания различных психопатологических состояний, многие из которых были сделаны автором на основании наблюдений за собственной болезнью. Эти описания не утратили своей актуальности до сих пор. К сожалению, книгу постигла такая же непростая судьба, как и ее автора. В 1885 г. работа была удостоена премии им. врача Филиппова Санкт-Петербургского общества психиатров и должна была быть издана на средства этого общества, что «за отсутствием оных» так и не было сделано. Тем не менее она вышла на немецком языке в Берлине. И только после смерти Кандинского, благодаря стараниям его жены, монография была опубликована на родине. 60 лет спустя, в 1952 г., увидело свет второе издание книги, однако ее текст был изменен советским редактором, исключившим те места, в которых автор высказывал приверженность взглядам западных философов и психиатров. Понадобилось еще 50 лет, чтобы работа вышла в своем первозданном виде, и произошло это в 2001 г. Настоящее издание публикуется в соответствии с книгой 1890 г.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 268

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Виктор Кандинский

О псевдогаллюцинациях. — СПб.: Питер, 2024.

ISBN 978-5-4461-2126-7

© ООО Издательство "Питер", 2024

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Каким все-таки замечательным образом в личности и жизни одного человека могут сочетаться психическое расстройство и незаурядное стремление к плодотворному поиску и научному анализу, побуждающие к размышлениям человека со стороны к ответу на почти философский вопрос «вопреки или благодаря».

Таким человеком, несомненно, является Виктор Хрисанфович Кандинский, чей короткий, но яркий по насыщенности драматическими событиями жизненный путь достоин художественного романа, а не только сухого биографического или клинико-психологического описания. Будучи рожденным в 1849 году в одном из забайкальских сел, в весьма когда-то небедной за счет ростовщичества, но разорившейся купеческой семье, Кандинский в раннем юношеском, как можно было бы сегодня написать, возрасте переезжает в Москву, где заканчивает одну из лучших гимназий настолько успешно, что без экзаменов поступает на медицинский факультет Московского университета. Причины выбора профессии врача, с учетом того, что Кандинский был единственным из выпуска гимназии, остановившим свой выбор на этом виде деятельности, в силу скромности архивных материалов не вполне понятны. Но общий дух, царивший в университетской среде второй половины девятнадцатого века и свободолюбивые мысли, типичные для передовой молодежи того времени, не могли не наложить отпечаток на формирование либерально-демократических взглядов выходца из купеческой среды.

Уже в университете Кандинский с пристрастным интересом стал изучать физиологические основы психической деятельности и взгляды Дарвина на эволюционный процесс. Нет ничего удивительного в том, что, как об этом пишет Л.Л. Рохлин, собравший и обобщивший основные исторические материалы о жизни этого выдающегося человека, на экзаменах по предмету «Нервные болезни с психиатрией» он получает наилучшую отметку. Поскольку никаких достоверных свидетельств об образе жизни и характере молодого Кандинского в это период жизни не сохранилось, можно только гадать, являлся ли его повышенный интерес к психологическим проблемам отголоском уже каких-то особенностей его личности либо это было лишь следствием влияния авторитета тех замечательных преподавателей, с которыми он общался и лекции которых слушал.

Однако свою профессиональную деятельность в 1872 году Кандинский начинает не в психиатрии, а в должности врача-ординатора одной из московских больниц, и уже через год в журнале «Медицинское обозрение» публикует ряд статей по актуальным вопросам организации медицинской службы, а позднее и статьи, посвященные уже психиатрической тематике, сначала в качестве отклика на публикации австрийских и немецких ученых, а потом уже как следствие собственных размышлений.

С 1876 по 1879 год Кандинский числится на военной службе в качестве младшего судового врача, а в период военных действий попадает на миноносец «Великий князь Константин», под командование адмирала С.О. Макарова. Первое же сражение, неудачное по своим последствиям, оказывает на чувствительного молодого врача такое впечатление, что во время боя в психотическом приступе он бросается за борт, чтобы покончить с собой, но его спасают. По-видимому, это первый очевидный эпизод психического расстройства, вслед за которыми, спустя значительное время, последовали и другие, указывающие на процессуальный характер заболевания. Какие обстоятельства могли предшествовать этому первому эпизоду и как следует его клинически трактовать, до сих пор остается предметом размышления психиатров. Но эти же события вносят в жизнь Кандинского еще один важный штрих: ухаживавшая за ним медицинская сестра через год становится его женой, и их супружеская жизнь продолжается до драматической смерти Кандинского.

После излечения и увольнения с военной службы он становится старшим ординатором Санкт-Петербургской психиатрической больницы святого Николая Чудотворца, где и служит до конца своей жизни. Таким образом, в биографии Кандинского мы имеем пример, когда заболевание предшествовало выбору рода деятельности, хотя предпосылки для этого выбора существовали и в предшествующие годы, а какая-то часть предпосылок, по некоторым данным, имела отношение к наследственности семьи Кандинских.

И здесь начинается самый интересный для клинического психолога период жизни доктора Кандинского, ознаменовавшийся новым и практически уникальным явлением в клинической практике — периодом субъективного исследования психической патологии «изнутри» — методом интроспекции, который применялся ретроспективно и в сочетании с искусственным вызыванием патологических феноменов. При этом любопытным является не сам факт интроспекции, широко применяемый в научных целях, в том числе и в лаборатории Вильгельма Вундта, работы которого Кандинский, прекрасно владея немецким языком, переводил, будучи еще у истоков своей карьеры, а в том, что она осуществлялась человеком психически больным, человеком, чье критическое отношение к себе может быть нарушено. Уникальность результатов такого исследования заключается в том, что оно проводилось не только в состоянии ремиссии, но и в периоды, когда симптоматика лишь сглаживалась, но полностью не исчезала, когда профессиональное осознание своей болезни сочеталось с рациональностью видения себя со стороны и с глубиной переживаний человека, который живет с этой своей бедой.

Одним из признаков попыток дистанцирования от пристрастности к самому себе, а возможно, и одной из форм защиты больного Кандинского является описание собственных переживаний и болезненных состояний под именем пациента Михаила Долинина, артиллерийского офицера, а потом военного врача «38 лет от роду», который и становится основным персонажем самой известной работы Кандинского «О псевдогаллюцинациях». В предисловии к этой книге он с известной горечью и пониманием ограниченности отпущенного ему времени пишет: «По первоначальному моему плану очерк “о псевдогаллюцинациях” предполагался в качестве целого ряда очерков, совокупность которых должна была бы обнять собою все учения об обманах чувств. Теперь я даже не знаю, удастся ли мне привести в исполнение этот план во всем его объеме».

Одним из важнейших аспектов психологических коллизий, отраженных в содержании этой книги, является воплощенная борьба между критическим мышлением здравого в период ремиссии сознания и искаженным чувствованием воспринимаемых образов, которые благодаря наблюдательности и аналитическому подходу автора по целому ряду параметров: детальности, стойкости, непрерывности, малой зависимости от сознательного мышления, отсутствием ассоциаций между возникающими образами, отсутствием «чувства собственной внутренней деятельности» — и характеру навязчивости могут быть дифференцируемы от обычных чувственных представлений и фантазий. Квалифицируемые Кандинским как псевдогаллюцинации, эти психические явления в его книге предстают в виде живых литературных, а не только сухих клинических описаний, из-за чего, а также по причине своеобразного стилистического колорита языка второй половины девятнадцатого века чтение этой книги, помимо проникновения в суть рассматриваемых психических феноменов, превращается в увлекательный процесс, невольно настраивающий читателя на своеобразную двуслойность восприятия, одна часть которого сосредоточивает внимание на формальной стороне излагаемого материала и его психологической аргументированности, а другая — удерживает в памяти нетривиальную и реальную драматическую жизненную канву, в атмосфере которой писалась эта книга.

Очевидно, что и психиатрия с ее понятийным и терминологическим аппаратом, и клиническая психология, пытающаяся разобраться с нюансами «структуры дефекта», далеко ушли от тех взглядов и, по сути, первых серьезных научных поисков, которыми ознаменовывался этот замечательный период первых пристрастных отношений к психике и ее мозговым основам. Иногда чрезвычайно изощренные, иногда слегка наивные, иногда идущие от интуиции мысли и открытия ученых той эпохи вошли в арсенал фундаментальной науки, и в ряду представителей этого ряда ученых достойное место занимает Виктор Хрисанфович Кандинский.

Это краткое предисловие к его книге не ставило перед собой задачу какого-то критического анализа или детской по характеру попытки убедить будущих читателей в правильности его суждений. Эту книгу надо просто читать. Факт остается фактом — трудно представить современную психопатологию без понятия псевдогаллюцинаций и невозможно не связывать это понятие с именем В.Х. Кандинского. Сам он, как известно, не дождался выхода своего труда, который усилиями его жены был опубликован лишь спустя год после его самоубийства в июле 1889 года. Ему было всего сорок лет.

А. П. Бизюк, кандидат психологических наук

ОТ АВТОРА

Этот клинико-критический этюд по общей психопатологии первоначально появился в печати на немецком языке, как существеннейшая часть первого выпуска моих «Kritische und klinische Betrachtungen im Gebiete der Sinnestäuschungen (Berlin, Friedländer & Soh 1885)». В конце 1885 г., последовав совету товарищей, я представил этюд «О псевдогаллюцинациях» на русском языке в Общество Психиатров в С.-Петербурге (коего Общества я имею честь быть действительным членом), для соискания объявленной Обществом прeмии имени врача Филиппова. Выслушав доклад Коммиссии, рассматривавшей мой труд, Общество Психиатров нашло последний достойным премии и вместе с тем определило напечатать эту работу на средства Общества, в виде особого приложения к протоколам. По первоначальному моему плану очерк «О псевдогаллюцинациях»предполагался в качестве члена целого ряда очерков, совокупность которых должна была бы обнять собою все учение об обманах чувств. Теперь я даже не знаю, удастся ли мне привести в исполнение этот план во всем его объеме. Но так как очерк «О псевдогаллюцинациях» сам по себе представляет довольно законченное целое, то, действительно, нет причины, почему бы ему не быть опубликованным в отдельности. Вполне сознавая слабые стороны моего труда, я рассчитываю на то, что читатель примет во внимание трудность самостоятельных исследований в этой психопатологической области, которая составляется фактами, имеющими, главным образом, субъективное значение.

С.-Петербург, апрель, 1886. Виктор Кандинский

О ПСЕВДОГАЛЛЮЦИНАЦИЯХ1

I

Слово «псевдогаллюцинация» впервые употреблено Гагеном. В противоположность настоящим галлюцинациям, под именем псевдогаллюцинаций Гаген соединяет все те болезненные психические состояния, которые не должны быть смешиваемы с обманами чувств, в частности с галлюцинациями2.

В таком случае важно установить, что должно быть понимаемо под словом галлюцинация. Гаген дает на этот счет следующее определение: галлюцинациями должны быть называемы только те случаи, когда субъективно возникшие чувственные образы (здесь разумеются также музыкальные тоны, слова, ощущения осязания и проч.), явившись в сознании с характером объективности, существуют в последнем вместе и одновременно с объективными чувственными восприятиями и представляют для сознания значение с ними одинаковое3. Это определение исключает из области галлюцинаций многие из тех явлений, в галлюцинаторном характере которых обыкновенно никто не сомневается. Бывают такие болезненные состояния, когда действительные, обусловленные со стороны внешнего миpa чувственные ощущения отступают на задний план, так что сознание по преимуществу или даже всецело приковывается к одним лишь субъективно возникшим чувственным образам и картинам; в этих случаях не может быть и речи об одинаковом значении между галлюцинаторными восприятиями и действительными восприятиями из реального внешнего миpa (так как последние здесь почти или вполне отсутствуют). В тяжелых случаях delirii trementis, при melancholia attonita, в экстатических состояниях paranoiae hallucinatoriae, во время сноподобных состояний эпилептического свойства и проч. больные воспринимают объективный внешний мир лишь урывками и притом весьма спутанно и неясно (иногда вoсприятиe внешних впечатлений в этих случаях даже совсем прекращается) и в то же время их сознание бывает поглощено весьма определенными и живыми субъективно возникшими картинами. Как же назвать ту субъективно родившуюся, однако имеющую для сознания характер объективности обстановку, в которой ощущает себя такой больной, почти или вполне отрешившийся от реального внешнего миpa? Разумеется, ее можно назвать галлюцинаторной4.

Чтобы не предрешать вопроса, всего лучше, как мне кажется, взять такое определение, которое всего менее носило бы на себе печать наших теоретических представлений о происхождении галлюцинаций и которое, вместе с тем, вполне выражало бы сущность дела с симптоматологической его стороны. Казалось бы, всего проще удовольствоваться определением Эскироля: «Мы должны считать галлюцинантом субъекта, который не в силах отрешиться от внутреннего убеждения, что он в данную минуту имеет чувственное ощущение, тогда как на самом деле на его внешние чувства не действует ни один предмет, способный возбудить такого рода ощущение5. Но, во-первых, быть убежденным в том, что имеешь ощущение, и действительно иметь ощущение — не всегда одно и то же; так, человек, никогда не испытавший сенсориальных галлюцинаций, легко принимает за настоящую галлюцинацию так называемую психическую галлюцинацию. Во-вторых, стоящее у Эскироля слово «ощущение» (sensation) замешивает в определение понятия о галлюцинации вопрос о сущности ощущения и о локализации ощущений в головном мозгу. Кроме того, галлюцинации суть не просто субъективные ощущения6 но субъективные восприятия (Wahrnehmungen). Что касается до баллевского сокращения эскиролевского определения в фразу: «галлюцинация есть беспредметное вocприятиe»7, то такое сокращение совсем неудачно, потому что в весьма многих случаях беспредметные восприятия (чувственные образы фантазии и псевдогаллюцинации в тесном смысле слова) вовсе не становятся галлюцинациями.

Под именем галлюцинация я разумею непосредственно от внешних впечатлений не зависящее возбуждениe центральных чувствующих областей, причем результатом такого возбуждения является чувственный образ, представляющийся в восприемлющем сознании с таким же самым характером объективности и действительности, который при обыкновенных условиях принадлежит лишь чувственным образам, получающимся при непосредственном восприятии реальных впечатлений8. Этим определением обнимаются как те случаи, где галлюцинаторные образы возникают вместе и современно с действительными чувственными восприятиями, так и те, в которых ряд галлюцинаторных образов, возникших вследствие самопроизвольного возбуждения центральных чувствующих областей, заменяет собою в восприемлющем сознании реальный внешний мир, так что воздействия последнего на органы чувств в этих случаях до сознания не доходят. Но как в тех, так и в других случаях субъективные возбуждения центральных чувственных сфер должны удовлетворять одному существенному условию, должны иметь для восприемлющего сознания такое же значение, каким при нормальных условиях обладают лишь действительные, объективно обусловленные чувственные восприятия.

Людвиг Мейер в своем известном беглом очерке характера галлюцинаций у душевнобольных9 высказал мнeниe, что в большей части случаев душевного расстройства (в особенности же при delirium tremens и при истерических психических страданиях) мы вовсе не имеем дела с болезненными субъективными ощущениями; поэтому он предлагает совершенно оставить в обозначении этих состояний названия «обманы чувств», «галлюцинации» и «иллюзии», а говорить лишь о «фантазмах» в отличие от субъективных чувственных ощущений. По мнению Мейера, «мнимые» галлюцинации и иллюзии душевнобольных развиваются из ложных идей и суть ничто иное, как продукт деятельности фантазии, результата потребности больных метаморфизировать свою обстановку так, чтобы она была приведена в согласие с их возбужденной фантазией10. Как ни далек от истины взгляд Л. Мейера на галлюцинации, этому автору бесспорно принадлежит та заслуга, что он первый обратил внимание на случаи, где больные, мотивируя свои ложные идеи и нелепые поступки, ссылаются на нечто, ими пережитое, причем, однако, оказывается, что они пережили это нечто собственно лишь деятельностью своего представления, но никак не деятельностью своих чувств. Именно для таких случаев Гаген в 1868 году предложил название — псевдогаллюцинации. Из дальнейшего моего изложения будет видно, что я придаю слову «псевдогаллюцинация» еще более широкий смысл, именно прилагаю этот термин также и к тем случаям, когда больные переживают нечто деятельностью своих центральных чувственных, областей, но когда, однако же, это нечто не есть настоящая галлюцинация, именно потому, что субъективные чувственные образы здесь не имеют того характера объективности, который всегда присущ образам собственно галлюцинаторным; в таких случаях субъективно-возникший чувственный образ, разумеется, будет резко отличаться в восприемлющем сознании от действительных чувственных ощущений и восприятий.

Нет никакого сомнения, что на практике нередко бывают смешиваемы обманы чувств с обманами суждения, галлюцинации с псевдогаллюцинациями, тогда как теоретически эти субъективные явления весьма отличны друг от друга. Если больной, видя другого человека в первый раз в жизни, принимает его за своего старого знакомого, несмотря на то, что между тем и другим нет ни малейшего сходства, то из одного этого еще нельзя заключить, что мы имеем в данном случае пример иллюзии зрения; точно так же, если больной обнаруживает глубочайшее убеждение в своем непосредственном общении с Богом, то из этого еще не следует, что такой больной галлюцинирует слухом, и тем менее — слухом и зрением одновременно. Однако можно в широком объеме признавать факт существования псевдогаллюцинаторных явлений и все-таки же многое иметь сказать против того критерия, посредством которого Л. Мейер и Гаген решали, имелись ли в данном конкретном случае субъективные чувственные ощущения или же дело ограничивалось игрой фантазии больного. Так, Гаген, очевидно, простирает свой скептицизм чересчур далеко, сомневаясь в существовании настоящих галлюцинаций слуха в тех, вовсе не редких в практике, случаях, когда больным «слышатся целые фразы или даже целые разговоры»11.

Не имея здесь места ссылаться на свои собственные наблюдения относительно слуховых галлюцинаций, я укажу лишь на случай Зандера, где по рассказу выздоровевшего больного всякий должен убедиться, что при настоящих галлюцинациях слуха больной может вести длинные и связные разговоры и притом одновременно с несколькими невидимыми собеседниками12. ЛюдвигМейер указывает, что некоторые больные говорят о своих галлюцинациях слишком в общих, мало определенных выражениях, например: «они чувствуют, они видели или слышали, что их преследуют, их поносят», и т.д.; даже в тех случаях, когда удается добиться от больных более подробного сообщения, их способ выражения всегда будто бы остается неуверенным и неопределенным совсем не таким, как тогда, когда рассказ касается действительных чувственных впечатлений13. Но, мне кажется, если руководствоваться только этим критерием, то легко впасть в ошибку и просмотреть галлюцинации там, где их в действительности достаточно. Так и случилось с самим Л. Мейером, который единственно из того обстоятельства, что при delirium tremens произведению фантазм существенно способствует воображение больного, дополняющее и изменяющее как субъективные, так и действительные чувственные ощущения его, заключил, что эти фантазмы не суть обманы чувств. Следует заметить, что далеко не всякий больной хочет и еще более не всякий может достаточно подробно и точно описать врачу свои ощущения. Слуховые галлюцинации у душевнобольных часто бывают подавляюще-множественны и притом идут непрерывным рядом (по содержанию своему они далеко не столь однообразны, как полагал14Кальбаум). Ссылаясь пока только на немнoгиe точно описанные случаи15, я утверждаю следующее: в одну бессонную ночь больной может испытать такую массу бесспорных галлюцинаций, т.е. переслушать галлюцинаторно такое множество слов и фраз меняющегося содержания, что наутро ему становится положительно невозможным точно пересказать все, им переслушанное. К тому же содержание слышанного часто затрагивает самые интимные интересы и тайные побуждения больного, так что уже по одному этому обстоятельству подробное пересказывание, дословная передача для больных в большинстве случаев бывают неудобными. Всякому практику известно, что параноики часто говорят о своих галлюцинациях крайне неохотно и во многих случаях даже прямо стараются скрыть их от врачей, например, с целью диссимуляции. Можно быть галлюцинантом и при этом не только не терять способности стыдиться, но даже иметь весьма тонкое чувство такта и приличия; поэтому трудно ожидать, что, например, целомудренная больная, девушка из высшего сословия, выгребет врачу все те скабрезности, которых она наслушалась от своих невидимых преследователей. Но если даже больной и желал бы быть с врачом вполне откровенным, то он большею частью бывает поставлен в необходимость давать врачу, так сказать, лишь суммарный отчет, причем содержание сообщения здесь, разумеется, будет значительно перевешивать форму сообщения16. Больной, если только он в самом деле галлюцинирует слухом, отлично знает, что именно говорят ему в данную минуту «голоса», честят ли они его эпитетами «плут», «вор» или как-нибудь иначе; но так как он может в течение одной ночи множество раз услыхать и «вор», и «плут», и всякие другие бранные слова, то на следующий день он, естественно, может прийти в затруднение насчет того, что именно из слышанного должно ему передать врачу; передать же все полностью — физически невозможно, ибо трудно все, галлюцинаторно слышимое, в точности запомнить, да и не от всякого врача больной имеет право ожидать такого терпения, чтобы все это прослушать. Самый простой исход из такого затруднения будет тот, что больной сообщит об испытанном им в общих, суммарных выражениях, например, скажет лишь, что его ругали и только при настоятельной просьбе врача может привести те слова, которыми его бранили, припомнит, может быть, что его, между прочим, называли «вором» и «плутом». Вообще, от больных во время их болезни довольно трудно получать клинический материал по части галлюцинаций. Напротив, мои выздоровевшие пациенты иногда оказывали мне в этом отношении большие услуги, причем обнаруживалось, что они достаточно помнят испытанное ими за время болезни и притом большей частью очень резко различают настоящие галлюцинации от различного рода псевдогаллюцинаторных явлений. По странной случайности, наиболее ценная часть моего казуистического материала по части псевдогаллюцинаций и слуховых галлюцинаций получена мною от тех из моих выздоровевших пациентов, которые во время своей болезни были особенно сдержанными в своих сообщениях, особенно скрытными.

Итак, неопределенность сообщений больных с точки зрения дифференциальной диагностики есть критерий весьма мало надежный. С одной стороны, бывают, как мы увидим впоследствии, вполне конкретные псевдогаллюцинации, с другой стороны, больные несомненно и резко галлюцинирующие слухом, нередко оказываются в своих сообщениях весьма уклончивыми.

Еще Белларже (в 1844 году) писал17 о «чисто интеллектуальных восприятиях, которые больными часто бывают ошибочно смешиваемы с чувственными восприятиями» (I. с., р. 471). «Необходимо признать, — говорит этот автор, — что существует два рода галлюцинаций: полные галлюцинации производятся двумя моментами, они суть результат совместной деятельности воображения и органов чувств: это — психосенсориальные галлюцинации; другого рода галлюцинации происходят единственно от непроизвольной деятельности памяти и воображения и являются совершенно независимыми от органов чувств; это — неполные или психические галлюцинации, в них вовсе нет сенсориального элемента» (I. с., р. 369). «Психические галлюцинации, по-видимому, исключительно относятся к области слуха», но в сущности «они не имеют никакого отношения к сенсориальным аппаратам». «Больные здесь не испытывают ничего похожего на слуховые ощущения», но они уверяют, что они беззвучно слышат (иногда с очень больших расстояний), посредством индукции, мысль других лиц, что они могут вести со своими невидимыми собеседниками интеллектуальные разговоры, вступать своей душой в общение с душами этих лиц, слышать идеальные, таинственные или внутренние голоса и т.п.18 К психическим галлюцинащям Белларже причисляет также и те случаи, когда больные слышат голоса, исходящие из их головы, из области эпигастриальной или прекордиальной19.

Миша́ называет психические галлюцинации Белларже ложными галлюцинациями (hallucinations fausses). «Допускать галлюцинации, лишенные даже тени объективности, замечает этот автор, говорить о беззвучных словах, о бесформенных и бесцветных образах, значит — ниспровергать все психологические формы; галлюцинация всегда и необходимо есть явлениe конкретное, содержание ее всегда есть подобие внешнего объекта, подобие материальной действительности»20, Точно так же Гаген, разумеющий под именем галлюцинаций частный случай собственно обманов чувств, не допускает существования чисто психических галлюцинаций21. Впоследствии мы увидим, что «психические галлюцинации» Белларже суть лишь одна из частных форм псевдогаллюцинаций в тесном смысле этого слова, или, скорее, он суть не что иное как просто ложные идеи, последовательно развившиеся как результат сознательного или бессознательного умозаключения из факта существования навязчивых или насильственных представлений.

Прежде чем я перейду к своим примерам для тех болезненных явлений, которым, по моему мнению, всего более приличествует название «псевдогаллюцинаций в собственнном смысле слова», я должен подробнее остановиться на гагеновских псевдогаллюцинациях, так как этот автор, более чем кто-либо другой, старался устранить практическое смешивание галлюцинаций с явлениями, в сущности, не принадлежащими к галлюцинациям.

II

Под именем псевдогаллюцинаций Гаген разумеет те случаи, когда больные в своих рассказах подставляют ими измышленное на место пережитого в действительности (l. с., р. 4). В частности, здесь возможны разные случаи.

Часто говорят о галлюцинациях там, где в действительности нет ничего, кроме простого бреда. К этой категории Гаген относит случаи болезненно усиленной деятельности фантазии, когда больные создают себе фантастический мир и постоянно им бывают заняты, ничуть не будучи, однако, убеждены в его реальности. Нимало не смешивая действительность со своими фантазиями, больные здесь просто играют самими ими избранные роли, но, вследствие своего возбужденного состояния, они актерствуют с громадной энергией и с чрезвычайным увлечением. От этого при беглом взгляде на них кажется, что они воспринимают свою фантастическую обстановку чувственно, тогда как более внимательное наблюдение всегда показывает ошибочность такого предположения. При этом больные, живо жестикулируя, ходят взад и вперед по своей комнате, по залам или коридорам и громко ведут (большей частью ругательные) разговоры с фиктивными, живо ими в воображении представляемыми лицами, так что со стороны все это имеет такой вид, как будто они в самом деле видят перед собой эти лица, или слышат их голоса. Это — просто живой образный бред, ошибочно иногда принимаемый врачами за галлюцинирование.

Для иллюстрации сказанного привожу примеры из собственной практики.

Алекс. Введенский22, бывший псаломщик в одной из наших заграничных, посольских церквей, уже много лет как впал во вторичное слабоумие (dementia secundaria) и настоящих галлюцинаций давно уже не имеет. Он проводит свое время или молча, лежа на кровати, или расхаживает по коридору, причем с энергическими жестикуляциями ведет живые беседы сам с собою. Когда я прихожу в отделение, он нередко, с радостным видом, выходит ко мне навстречу и с большим одушевлением, хотя весьма несвязно, начинает рассказывать разные небылицы, иллюстрируя рассказываемое энергическими жестами и телодвижениями. Вот образчик наших разговоров: «Можете себе представить!.. Вы не поверите, пожалуй... Пятерых, пятерых сегодня поборол!!. — Кого же это? — Их!.. пятеро на меня напали, можете себе представить, пятеро на одного... и я один с ними со всеми справился!»... (При этом изображает передо мной пантомимически, что борется с противниками и отбивается от них.) — Вы подрались с кем-нибудь из больных? — «Ну, вот!.. из больных... Вы не понимаете... Я вам говорю про великанов... пятеро большущих великанов!.. Представьте, — нападают!.. Я им всем головы разбил... одного хватил вот так!» (наносит по воздуху удары) «другого — так!.. их как не бывало!!»... По ближайшему исследованию оказывалось, что он ни с кем не дрался, даже ни с кем не разговаривал, а лежал на кровати и молча фантазировал, именно представлял себе, что борется с пятерыми гигантами. Прихожу в воскресенье, после обедни; он, по обыкновению, является со своими рассказами: «был сегодня у обедни... пел на клиросе... ах, если бы вы слышали!.. Боже мой, как я пел!.. голос у меня... Особенно ловко вышло у меня вот это: “Животворящей Троице трисвятую”... — Можно было думать, что надзиратель отделения, не спросив разрешения у ординатора, пустил этого больного в церковь. Однако по расследованию дела оказывалось, что Введенского никто и не думал отпускать в церковь и что все время обедни он молча лежал в постели. Очевидно, он, когда дрyгиe больные отправились в церковь, стал воображать себе, что он не только стоит обедню, но и поет на клиросе (вспомнил свою прежнюю профессию). Иногда он и сам признавался, что рассказывает выдумки: «ну, ну... Вы думаете, что это и в самом деле... нет, это я так...»

Девица Марья Сокова, 33 лет, бывшая учительница (умерла от туберкулеза легких) имела постоянные галлюцинации слуха и осязания и, кроме того, эпизодические галлюцинации зрения. Но рассказывая о своих обманах чувств, она иногда вводила в рассказ просто свои фантазии, например: «я видела демона; он простирал свои громадные черные крылья над... над всем Петербургом... нет, даже над всем миром!»... Понятно, что не только весь мир, но даже и весь Петербург увидеть сразу, в одной галлюцинаторной зрительной картине, невозможно. (Прибавлю, что в сноподобные галлюцинаторные состояния эта больная никогда не впадала и что ее эпизодические зрительные галлюцинации всегда бывали случайно, сравнительно элементарного содержания; напротив, у этой больной было много явлений, в тесном смысле слова, псевдогаллюцинаторных.)

Сценическая экзальтация кататоников, их актерничанье, часто носящее на себе трагичный характер, их постоянная декламация, сопровождаемая живой жестикуляцией, могут иной раз ввести в ошибку и заставить подозревать галлюцинации там, где их в действительности нет и где, в сущности, имеет место лишь «ломание комедии», наполовину произвольное, наполовину невольное. Наклонность давать драматические представления остается у этого рода больных иногда и в периоде последовательного слабоумия, когда настоящие галлюцинации уже давно прекратились и прежней экзальтации нет и следа.

Отставной капитан армии, Павел Шишин, 56 лет, болен уже более двадцати лет (paranoia katatonica) и давно уже перешел в разряд слабоумных. Настоящих галлюцинаций у него теперь подозревать нет ни малейшего основания. Обыкновенно он ни с кем не разговаривает, на обращаемые к нему вопросы отвечает крайне редко и на окружающих его лиц обращает внимание только тогда, когда ему нужно попросить у них папиросу или огня (причем оказывается, что он отлично может объяснить, что ему требуется). Большую часть своего времени он молча проводит в постели, занятый своими фантазиями, что видно по его весьма живой мимике, которая, впрочем, часто переходит в бессмысленное гримасничанье. Определенных ложных идей он никогда теперь не высказывает. По временам он расхаживает по отделению совершенно нагой, принимает неестественные позы или производит странные телодвижения. Иногда он прерывает свое молчание и дает маленькие представления. Например, вообразив себя во главе своей роты, марширует по коридору, выкрикивает команду, обращается к первому попавшемуся ему навстречу лицу с рапортом, как к своему ближайшему начальнику, сделав рукой «под козырек», и т.д. В другой раз он накидывает на себя одеяло, так, чтобы вышло подобно священнической ризы, и начинает распевать разные тропари, очевидно, желая представить собою священника, отправляющего служение. Иногда он прерывает свое молчаливое гримасничанье дикими, неестественными криками, по-видимому, симулируя ужас, негодование и ярость, и в ту же самую минуту, как ни в чем не бывало, спокойно и даже с приятной улыбкой обращается к окружающим: «будьте столь добры, пожалуйте папиросочку»23.

Также больные, страдающие общим прогрессивным параличом, нередко высказывают свои представления о различных занимающих их событиях с такой образностью и живостью, как будто эти события действительно ими пережиты. Но при сколько-нибудь внимательном наблюдении нетрудно при этом убедиться, что эти больные не испытали соответствующих их рассказам чувственных ощущений, что здесь имеет место просто лишь игра воображения. Если такой больной рассказывает, что он ночью виделся со своей женой или что в комнату его приходило множество красавиц, то из этого еще не следует заключать, что он галлюцинирует зрением; возможно, что он говорит об этих мнимых фактах, мотивирующих его возвышенное самочувствие, совершенно так, как он в другое время хвастается своим непомерным богатством или своим высоким саном. Переспросом можно довести такого больного до того, что он начнет всячески доказывать врачу истинность своего сообщения и будет, например, утверждать, что он воочию видел вышеупомянутых красавиц. Другие больные раcсказывают о пожарах и тому подобных несчастных случаях с таким убеждением, как будто они в самом деле присутствовали на месте происшествия, однако и у них, как оказывается при ближайшем рассмотрении, дело идет большей частью лишь о представлениях, а не о действительных чувственных впечатлениях»24. В некоторых из этих случаев мы, несомненно, имеем явления, нижеописываемые под названием псевдогаллюцинаций sensu strictiori.

Бывает, что больные в своих сообщениях врачу неумышленно преувеличивают ими субъективно пережитое, например, пользуясь слишком вычурными или аллегорическими выражениями, и тем придают (в своем рассказе) характер галлюцинаций таким субъективным фактам, которые с настоящими обманами чувств не имеют ничего общего. В других же случаях они сознательно и умышленно присочиняют, руководимые побуждением придать себе больше интереса в глазах врача; последний мотив, как известно, весьма силен у многих женщин, в особенности у истеричек.

«Один больной, вообще чрезвычайно охотно говоривший о своей болезни и, так сказать, рисовавшийся ею, признался мне однажды в следующем: упершись глазами в стену, он многократно усиливался вообразить себя, что смотрит в “адову бездну”; причем видит восходящих и нисходящих в ней дьяволов (Гаген).

Одна больная, молодая жена священника (истeрия на почве прирожденного слабоумия), несколько лет находится в нашей больнице, только в силу того, что ее insanitas moralis делает ее совершенно невозможной в домашней жизни. Галлюцинациями она никогда не страдала. В обращении с врачами постоянно выказывает значительное кокетство, и когда ее расспрашивают об ее ощущениях, то она нередко, тут же, на месте, измышляет нечто, похожее на галлюцинации, например: «вчера мне представилось, что я обратилась в ангела; за спиною у меня выросли длинные крылья и я далеко, далеко полетела на них». (Мимоходом замечу, что комплексные галлюцинации вне состояний помраченного сознания, т.е. без более или менее полного прекращения восприятия из внешнего миpa, вообще очень редки.)

«В больнице Sainte-Anne (в Париже), в отделении д-ра Бушеро, мы видели недавно молодую женщину, в высокой степени страдающую психическими галлюцинациями Белларже. Эта больная высказывала испытываемое ею часто в самом возвышенном стиле; так, например, для чувства зрения: «лучи света, говорит она, суть для меня слова, — они приносят мне мысли»; для чувства обоняния: «благоухание фиалок проскальзывает в мой корсаж и достигает до моей души» (Балль). В этом случае, по мнению проф. Балля, представляется нечто бо́льшее, чем чисто психические галлюцинации, так как в субъективных восприятиях больной здесь как будто есть некоторый (весьма, впрочем, неопределенный) намек на элемент сенсоральный25. На мой взгляд, этот случай может служить примером, в каких вычурных, метафорических выражениях больные иногда выражают свои мысли и фантазии.

К описываемой категории псевдогаллюцинаций Гаген относит также приводимую у Бpиeppa де Буамана историю живописца Блэка (l. с., р. 89, observ. 29), который, по-видимому, лишь делал вид, для придания пущего интереса своей особе, что он обладает способностью произвольного галлюцинаторного видения. Сюда же, по мнению Гагена, принадлежат многие видения мистиков, будто бы получавших откровение свыше или же находившихся под дьявольским наваждением. Но, по моему мнению, «откровения» и «видения» мистиков, если они не относятся к настоящим галлюцинациям (например, при состоянии экстаза), скорее принадлежат к нижеописываемым мною собственным псевдогаллюцинациям, так как они обыкновенно носят на себе живо чувственный характер и, по содержанию, бывают весьма определенными (гагеновские псевдогаллюцинации этих признаков не имеют).

2. Большая часть псевдогаллюцинаторных явлений принадлежит, по Гагену, к обманам воспоминания. Вспомнив представление, когда-то возникшее в его мозге, как продукт фантазии, больной принимает такое представление за воспоминание действительного объективного восприятия, имевшего место в более или менее отдаленном прошедшем26. Но здесь я принужден разойтись с проф. Гагеном, который относит в эту категорию «мнимых» галлюцинаций болезненные состояния, подобные сновидению, но по сущности своей несущие на себе положительно галлюцинаторный характер. По чисто теоретическим мотивам проф. Гаген называет галлюцинациями только те состояния, при которых, продолжая воспринимать действительный внешний мир, сознание вместе с тем восприемлет отдельные образы, к реальному миpy не принадлежащие; от того-то этот автор отчисляет к псевдогаллюцинациям (l. с.р. 17–19) все те случаи, когда больной перестает воспринимать действительный мир, со всей деятельностью своего представления переносится в мир, созданный фантазией. Что касается до меня, то я не вижу ни малейшего основания не называть подобного рода болезненные состояния галлюцинациями, если только этот призрачный мир, в который отрешается больной, становится для сознания последнего такой же чувственной действительностью, какой представляется для нас нормально воспринимаемый нами реальный мир27. Если не относить к галлюцинациям те случаи, где субъективно возникшие образы и картины приобрели характер объективности, вполне или частью заменяют собой, в сознании больного, восприятия из действительного миpa, — то область обманов чувств подвергнется крайнему ограниченно и галлюцинации сделаются явлением, сравнительно редким.

Субъективные возбуждения сенсориальных областей головного мозга, при более или менее значительном ослаблении и восприятия реальных чувственных впечатлений, играют, как известно, первую роль в весьма многих пспхопатологических состояниях, например, при меланхолии и при первично-галлюцинаторном сумасшествии (stupeur halluсinatoire), при delirium tremens и delirium acutum, при различного рода состояниях помраченного сознания (при delirium febrile, при отравлении наркотическими веществами, в особенности же при эпилепсии и при экстазе). Если не применять здесь слово «галлюцинации», то придется изобрести какое-нибудь другое обозначение, например «галлюциноиды» или что-нибудь другое в этом же роде. Псевдогаллюцинаторными же эти состояния никоим образом не могут быть названы ни в моем смысле, ни в гагеновском, ибо, с одной стороны, в них нет ничего общего с обманами воспоминания, а с другой стороны, собственно псевдогаллюцинаторные образы характером объективности не обладают; получив же, в сознании больного, характер объективности (в последней главе будет объяснено, что это происходит именно в силу прекращения восприятий из реального внешнего миpa), псевдогаллюцинации уже перестают быть таковыми и превращаются в настоящие галлюцинации.

Как бы то ни было, обманы воспоминания у душевнобольных — вообще явление нередкое. Один из видов обманов воспоминания представляется нам в тех случаях, «когда больные говорят о живо виденном ими в сновидении как о событиях, совершившихся в действительности» (Гаген). Но здесь мы встречаемся с большим практическим затруднением, именно с трудностью отличать сновидения больных от кортикальных галлюцинаций.

Сновидение в сущности есть не что иное, как кортикальная галлюцинация в нормальной жизни28. Болезненные галлюцинации известного рода тоже имеют кортикальное происхождение. В обоих этих случаях условия происхождения галлюцинаторного состояния одинаковы: и тут и тамтребуется более или менее полное прекращение восприятий из действительного миpa. Можно сказать, что патологическая кортикальная галлюцинация есть не что иное, как патологическое сновидение при условиях, аномальных по преимуществу.

Для самого больного патологическая кортикальная галлюцинация может отличаться от обыкновенного сновидения только следующим. В первом случае больной может быть убежден, что он не спал, имел глаза открытыми и сознавал, что он находится в известной комнате, сидя, например, в кресле или лежа на кровати; во втором случае человек почти всегда теряет сознание своей реальной обстановки, так что, лежа в комнате на кровати, он не сознает этого, а считает себя, например, стоящим на коленях в церкви или восходящим на альпийские ледники. Но так как только что приведенный единственный отличительный момент абсолютного значения не имеет, то во многих конкретных случаях различительное распознавание этих двух состояний становится весьма затруднительным, почти даже невозможным. Сновидением или галлюцинацией было испытанное той дамой, которой Клеманс вынимал занозу? Скажем, пожалуй, сновидением; но сновидение, приключившееся внезапно, при открытых глазах, при обстоятельствах исключительных, притом таких, которые уже сами по себе исключают обыкновенный сон (ранение пальца, сопровождавшееся, по всей вероятности, первоначально болью), может быть охарактеризовано мной так: «патологическое сновидение при условиях аномальных по преимуществу»; другими словами, это и будет галлюцинацией, если субъективно пережитое имело, в тот момент, в восприемлющем сознании характер объективной действительности.

Поэтому, когда больные рассказывают, «что они побывали в продолжение ночи там-то и там, что они видели небо со всеми ангелами его» (Гаген