9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

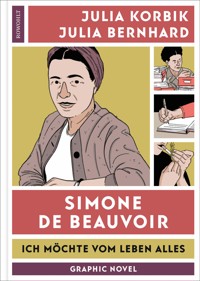

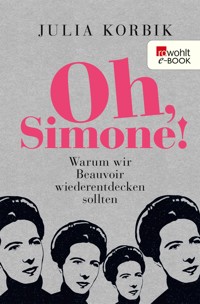

«Ich möchte vom Leben alles!» Simone de Beauvoir: Große Denkerin des 20. Jahrhunderts, eine Ikone des Feminismus – aber warum sollten sich junge Frauen für sie interessieren? Weil sie phantastische Romane und präzise Analysen gesellschaftlicher Entwicklungen schrieb und ihrem Partner Jean-Paul Sartre an analytischer Schärfe in nichts nachstand; eine Frau, die schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts für ihre Freiheit kämpfte, emanzipiert und unabhängig. Julia Korbik wirft einen frischen Blick auf die Frau, die Schriftstellerin, die Philosophin und die Feministin. Simone de Beauvoir schillert in ihrem Buch in all ihren Facetten: Man erfährt, welche Themen sie interessierten, welche Bücher sie las, welche Personen ihr nahestanden, was sie inspirierte und wie ihr Alltag aussah. «Oh, Simone!» überrascht, lädt zum Stöbern ein und zeigt: Es lohnt sich, kritisch zu denken und das zu tun, wofür man brennt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 338

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Julia Korbik

Oh, Simone!

Warum wir Beauvoir wiederentdecken sollten

Über dieses Buch

«Ich möchte vom Leben alles!»

Simone de Beauvoir: Große Denkerin des 20. Jahrhunderts, eine Ikone des Feminismus – aber warum sollten sich junge Frauen für sie interessieren? Weil sie phantastische Romane und präzise Analysen gesellschaftlicher Entwicklungen schrieb und ihrem Partner Jean-Paul Sartre an analytischer Schärfe in nichts nachstand; eine Frau, die schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts für ihre Freiheit kämpfte, emanzipiert und unabhängig.

Julia Korbik wirft einen frischen Blick auf die Frau, die Schriftstellerin, die Philosophin und die Feministin. Simone de Beauvoir schillert in ihrem Buch in all ihren Facetten: Man erfährt, welche Themen sie interessierten, welche Bücher sie las, welche Personen ihr nahestanden, was sie inspirierte und wie ihr Alltag aussah. «Oh, Simone!» überrascht, lädt zum Stöbern ein und zeigt: Es lohnt sich, kritisch zu denken und das zu tun, wofür man brennt.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Januar 2018

Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Karte Copyright © Peter Palm, Berlin

Umschlaggestaltung ZERO Media GmbH, München

Umschlagabbildung Evening Standard/Getty Images

ISBN 978-3-644-40275-1

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für meine Mama

«Ich liebe das Leben so sehr und verabscheue den Gedanken,

eines Tages sterben zu müssen.

Und außerdem bin ich schrecklich gierig;

ich möchte vom Leben alles,

ich möchte eine Frau, aber auch ein Mann sein,

viele Freunde haben und allein sein,

viel arbeiten und gute Bücher schreiben,

aber auch reisen und mich vergnügen,

egoistisch und nicht egoistisch sein …«[1]

Simone de Beauvoir

Das Paris der Simone de Beauvoir

Hier wird Simone-Ernestine-Lucie-Marie Bertrand de Beauvoir am 9. Januar 1908 um vier Uhr morgens geboren. Unten im Haus befindet sich das Café La Rotonde, Anfang des 20. Jahrhunderts ein bekannter Treffpunkt für Künstler und Schriftsteller – und noch heute in Betrieb.

Mit fünfeinhalb Jahren wird Simone 1913 in die katholische Privatschule Cours Desir geschickt. 1925 macht sie hier ihr Abitur.

1919 zieht die elfjährige Simone mit ihrer Familie in eine Wohnung im fünften Stock. Familie Beauvoir muss sparen, ein Umzug aus der großen Wohnung am Boulevard du Montparnasse ist deswegen unumgänglich.

Simones Lieblingspark. Im «Luxemburggarten» ist sie schon als kleines Mädchen mit Schwester und Kindermädchen unterwegs. Als junge Frau nutzt Simone den Park zum Lesen, als Studentin verabredet sie sich hier mit Freunden.

Die Enge der elterlichen Wohnung fühlt sich für Simone an wie ein «Gefängnis», also zieht die 21-jährige Junglehrerin 1929 in ein Zimmer im Haus ihrer Großmutter.

Während sie sich auf die agrégation, die Prüfung für angehende Gymnasiallehrer, vorbereitet, verbringt Simone viel Zeit in der Bibliothek: Hier lernt sie alleine oder zusammen mit Kommilitonen. Auch später kommt sie gerne für Buchrecherchen hierhin zurück.

Während ihres Studiums kommt Simone gerne und oft ins Jockey – sie gibt sich wild und verrucht und versucht, die anderen Gäste zu provozieren.

Jahrelang wohnt Simone in verschiedenen Hotels, sie findet das bequem und praktisch. Doch 1948 hat sie genug vom Hotelleben und zieht in ein möbliertes Zimmer, nahe der Seine.

Eines der Stammcafés von Simone und Sartre. Ab 1936 kommt Simone regelmäßig hierher, um zu schreiben und zu arbeiten, sie sitzt stets im hinteren Teil des Cafés. Das Dôme hat auch heute noch geöffnet.

1929 ist Simone zum ersten Mal im Deux Magots, zwischen 1945 und 1947 arbeitet sie hier und trifft sich regelmäßig mit Sartre. Noch immer lädt das Café zum Verweilen und Menschengucken ein.

Zuerst geht Simone ab 1938 abends mit Freunden ins Flore, später kommt sie zum Arbeiten. Während des Krieges ist das Café im Gegensatz zu Simones Hotelzimmer geheizt und sie bemüht sich stets, den besten Platz neben dem Ofenrohr zu ergattern.

Als junge Frau stöbert Simone gerne in der von Sylvia Beach gegründeten Buchhandlung und Leihbibliothek herum, dem Zentrum angloamerikanischer Literatur in Paris. Regelmäßig kann man dort auf James Joyce oder Ernest Hemingway treffen. Der von George Whitman nach dem Zweiten Weltkrieg neu eröffnete Laden entwickelt sich in den 1950er und 1960er Jahren zum Treffpunkt der Beat-Generation.

1954 erhält Simone für Die Mandarins von Paris den Prix Goncourt. Die Buchverkäufe schießen in die Höhe und vom so verdienten Geld kauft Simone sich 1955 ein Studio-Appartement, in dem sie bis zu ihrem Tod lebt.

Simones letzte Ruhestätte – hier wird sie 1986 neben Sartre beigesetzt.

Prolog

Simone-Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir und ich begegneten uns zum ersten Mal in der Schule, genauer gesagt im Religionsunterricht in der 9. Klasse. Eine Mitschülerin und ich sollten ein Referat über den berühmten Philosophen Jean-Paul Sartre halten. Damals kam mir diese Themenwahl nicht besonders seltsam vor: Im Religionsunterricht hatten wir bisher unter anderem Romeo und Julia sowie Das Parfum gelesen – ein existenzialistischer, atheistischer Philosoph fiel da nicht weiter auf. Zur Vorbereitung lasen meine Mitschülerin und ich Sartres Drama Die Fliegen, oder vielmehr taten wir so. Für die 9. Klasse mussten ein paar Seiten «Anlesen» und die Zusammenfassung aus dem Internet eben auch genügen. Überfordert blätterten wir durch das im wahrsten Sinne des Wortes gewichtige Das Sein und das Nichts mit seinen weit über 1000 Seiten. Im Internet suchten wir nach passenden Bildern für die Präsentation und fanden etliche Karikaturen, denn mal ehrlich, für so was war das Sartre’sche Gesicht hervorragend geeignet: monströse Pfeife im Mund, riesige Ohren und ein wild herumwanderndes Auge. Ab und zu war neben ihm eine Frau zu sehen, sie trug eine Art Turban und blickte streng. Laut Bildbeschreibung handelte es sich dabei um eine gewisse Simone de Beauvoir – ich hatte noch nie etwas von ihr gehört. Eine kurze Google-Suche ergab, dass sie Sartres Lebensgefährtin war. Schriftstellerin, Philosophin, Feministin. So weit, so uninteressant. Ich hielt das Referat, ohne mich weiter mit der strengen Turbanträgerin, dieser «Frau von Schönblick», zu beschäftigen.

Einige Zeit später, ich war nun in der 11. Klasse, erspähte ich im Buchladen Simone de Beauvoirs Roman Die Mandarins von Paris – und ich erinnerte mich an mein Referat. Plötzlich war ich von prickelnder Aufregung erfüllt: Der Einband versprach einen «faszinierenden Einblick in das Paris der Existenzialisten», das Titelfoto zeigte eine Gruppe von Menschen, darunter Sartre, die in einem Café miteinander diskutierten. Ich war 17, frankophil und sehnte mich nach Pariser Cafés, der Seine, dem Intellektuellen-Milieu. Ich brauchte dieses Buch, es war ein nahezu körperliches Bedürfnis – wie Hunger oder Durst. Mehrere Wochen schlich ich um die Mandarins herum. Ein Freund schenkte mir das Buch schließlich zum 18. Geburtstag. Ich fing an, Simone de Beauvoir zu lesen. Und hörte nie wieder auf.

Seit über einem Jahrzehnt begleitet Simone de Beauvoir mich nun schon. So lange, dass ich oft nur als «Simone» an sie denke. Ihre Bücher und Texte haben mir Orientierung gegeben und tun es immer noch. In manchen Jahren habe ich Simone systematisch gelesen, mich durch ihre Memoiren und Briefe gearbeitet und mich dann ihren Romanen zugewendet. In anderen Jahren habe ich wenig von ihr gelesen – fühlte mich aber beruhigt durch den Anblick der Bücher in meinem Regal: Wenn ich Simone bräuchte, sie wäre da. Sie hat mich während meines Studiums in Frankreich begleitet und bei meinem Umzug nach Berlin. Von anderen Büchern kann ich mich leicht trennen, von ihren nicht. Besonders teuer ist mir eine alte Taschenbuchausgabe von Alle Menschen sind sterblich, dabei mag ich von allen Beauvoir-Romanen diesen am wenigsten. Aber vorne im Buch, da hat jemand eine Widmung hinterlassen: «Kannst du dich noch erinnern an das Bistro und den Kakao, wir haben über Unsterblichkeit gesprochen. Hier ist das Buch dazu, viel Spaß beim Lesen.» Ich lese die Widmung und denke, dass da noch wer anders ist, den Simone berührt hat.

Mir und offenbar auch anderen hat Simone so viel gegeben, aber manchmal habe ich den Eindruck, sie selbst und vor allem ihr Werk sind in Vergessenheit geraten. Nur alle paar Jahre erinnert die Welt sich daran, dass es die Schriftstellerin, Philosophin, Feministin Simone de Beauvoir gegeben hat. Zum letzten Mal im großen Stil zu ihrem 100. Geburtstag am 9. Januar 2008. Würdigungen erscheinen, vielleicht werden einige ihrer Bücher neu aufgelegt. Danach ebbt das Interesse ab, und die Französin verschwindet erneut in der Versenkung. Zumindest ist das mein Eindruck. Vielleicht bin ich zu nah dran an Simone, an ihren Büchern, Ideen, an ihrem Leben. Vielleicht werde ich deswegen immer finden, dass sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Heute gilt Simone de Beauvoir einfach nicht mehr als relevant. Sie ist für immer erstarrt in Schwarzweißfotos aus den 1940er Jahren in Paris, wo sie konzentriert an Café-Tischen sitzt oder mit Sartre ins Gespräch vertieft ist. Irgendwie hat sie es nicht so richtig ins 21. Jahrhundert geschafft. Wenn überhaupt über sie gesprochen wird, dann meistens im Zusammenhang mit Das andere Geschlecht (Feminismus!) oder mit Jean-Paul Sartre (offene Beziehung!). Dabei war Simone viel mehr als eine feministische Ikone oder die Lebensgefährtin eines berühmten Philosophen.

In den feministischen Kreisen, in denen ich mich bewege, kennt man Simone de Beauvoir natürlich. Sie ist die Autorin des Klassikers Das andere Geschlecht, die Urheberin des Zitats «Man wird nicht als Frau geboren, man wird es». Natürlich hat man von ihr gehört. Vielleicht hat man das Buch sogar gelesen – vielleicht aber auch nicht. Oft höre ich von anderen jungen Feministinnen: «Ich sollte das ja mal lesen, aber …», begleitet von einem schuldbewussten Schulterzucken. So ist Simone zu einer Autorin geworden, die sehr viel zitiert, aber sehr wenig gelesen wird. Sie ist mehr Mythos als Realität, man traut sich einfach nicht richtig an sie heran. Wie oft habe ich von Bekannten und Freundinnen gehört, sie würden gerne mal ein Buch von dieser Simone de Beauvoir lesen, seien aber von ihr und ihrem Werk irgendwie eingeschüchtert. Simone steht für sie oben auf einem Podest – aber da gehört sie nicht hin.

Nein, Simone muss gelesen und diskutiert werden. Weil erst durch sie der von Sartre abstrakt gedachte Existenzialismus konkret wird, weil sie manchmal so herzerweichend poetisch und dann wiederum ganz nüchtern Alltagsszenen schildert, weil sie eine eigenständige Denkerin ist, die mit kühlem Kopf und klarem Verstand moralische Fragen analysierte. Schlicht, weil diese Frau das Potenzial hat, einen mit der Wucht ihrer Gedanken umzuhauen. Dafür muss man sie aber erst einmal von diesem Podest herunterholen, auf dem sie so überlebensgroß thront. Oh, Simone! ist eine Einladung, genau das zu tun: Sich frei zu machen von dem, was man über Simone de Beauvoir gelesen und gehört hat – und sich mit ihr auseinanderzusetzen. Sie nicht auf die Rolle der strengen Gefährtin Sartres zu reduzieren, deren Werk nicht mehr als ein Kommentar zum Schaffen des großen Philosophen ist und darüber hinaus für heutige Leser nichts Neues bietet, keine Dringlichkeit mehr besitzt. Sie nicht nur als feministische Grande Dame zu sehen, als Unberührbare, hoch oben auf ihrem Podest. Simone verdient den herablassenden Umgang mit ihrer Person und ihrem Werk nicht, aber auch nicht die Überhöhung und Mystifikation, die ihr heute oft zuteilwerden.

Simone mag schon über 30 Jahre tot sein, an der Aktualität ihres Denkens, ihrer Art, Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen, ändert das nichts. Egal, ob es um ihr feministisches Engagement, ihre politischen Aktivitäten, ihre Philosophie, ihr literarisches Werk geht oder schlicht darum, wie Simone ihr Leben gelebt hat. Diese Frau verdient es, in all ihren Facetten erforscht zu werden. Oh, Simone will genau das: Denken, Lesen, Lernen, Lieben und ja, auch Lachen, mit Simone de Beauvoir – einer modernen Frau.

Teil IWerden

«In meiner Jugend habe ich begonnen, auf die Meinung der anderen zu pfeifen.»[1]

1908

9. Januar: Geburt von Simone in Paris

1910

6. Juni: Geburt der Schwester Hélène

1913

Einschulung am Cours Desir

1914

Beginn des Ersten Weltkriegs

1917

Vater Georges verliert einen Großteil seines Vermögens, die Familie zieht in die Rue de Rennes

Bekanntschaft mit Élisabeth Lacoin, genannt Zaza

1918

Ende des Ersten Weltkriegs

1922

Simone verliert mit 14 ihren katholischen Glauben

1924

premier baccalauréat

1925

baccalauréat

Fortsetzung der Schulbildung am Institut Sainte-Marie in Neuilly

1926

Beginn des Philosophiestudiums an der Sorbonne

1927

Engagement in einem der von Robert Garric gegründeten Équipes sociales

1928

Bekanntschaft mit Maurice Merleau-Ponty

licence

1928/29

Vorbereitung auf die agrégation in Philosophie

1929

Lehrpraktikum am Lycée Janson-de-Sailly

«Jetzt bin ich fast 50 Jahre alt», schreibt Simone in ihrem Memoiren-Band Der Lauf der Dinge, der 1963 in Frankreich erschien. Sie erinnert sich an eine unveröffentlichte Aufzeichnung und sinniert:

«Das kleine Mädchen, dessen Zukunft zu meiner Vergangenheit wurde, existiert nicht mehr. Manchmal glaube ich, dass ich die Kleine in mir trage, dass es möglich wäre, sie meinem Gedächtnis zu entreißen, ihre zerknitterten Wimpern zu glätten, sie unversehrt neben mich hinzusetzen. Das ist falsch. Sie ist verschwunden, ohne dass auch nur eine winzige Spur an ihren Weg erinnerte.»[2]

Das Ganze ist leicht melodramatisch, denn natürlich ist die erwachsene, berühmte Simone nicht einfach so vom Himmel gefallen. Sie war mal genau jenes kleine Mädchen mit den zerknitterten Wimpern – und dieses Mädchen hat bei ihr durchaus seine Spuren hinterlassen.

Zwischen Religion und Weltlichkeit

Simone-Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir wird am 9. Januar 1908 um vier Uhr morgens in Paris geboren. Für Françoise und Georges de Beauvoir, 21 und 30 Jahre alt, ist sie das erste Kind. Zweieinhalb Jahre später folgt Simones Schwester Hélène, wegen ihres zarten Aussehens nur Poupette (dt. Püppchen) genannt. Simone hat prinzipiell nichts gegen ein weiteres Familienmitglied, ist es aber gewohnt, dass sich alles um sie dreht – sie ist gerne «die Erste» und genießt die Aufmerksamkeit der Erwachsenen. Das kleine Mädchen mit den blauen Augen und dem weichen braunen Haar wird beschützt und verhätschelt und ist so von seiner eigenen Wichtigkeit überzeugt. Manchmal allerdings kriegt Simone Wutanfälle, bei denen sie violett anläuft und sich auf den Boden wirft. Ihrer Mutter machen diese Vorfälle Angst, ihren Vater erfüllen sie eher mit Stolz: So klein, und schon so eigensinnig! Die Autorität der Erwachsenen stellt Simone trotzdem nicht ernsthaft in Frage. Hélène hat das Pech, die Zweitgeborene und außerdem nicht der erwünschte Junge zu sein: «Meine Eltern interessierten sich dann auch nicht weiter für mich: Sie hatten schon eine erste Tochter, die hübsch war und intelligent, und mehr hatte ich auch nicht zu bieten.»[1] Trotzdem verstehen die beiden Schwestern sich gut, sie sind Komplizinnen und ergänzen sich gegenseitig: Simone ist es, die sich sämtliche gemeinsame Spiele ausdenkt und darin stets die Hauptrolle verkörpert – Hélène übernimmt klaglos die Nebenrolle. Sie ist die fromme Büßerin zu Simones Heiliger. Simone stellt fest: «[S]ie ermöglichte mir auch, mein Alltagsleben vor dem Verschweigen zu retten: In ihrer Gesellschaft gewöhnte ich mich daran, mich ständig mitzuteilen.»[2]

Die kleine Schwester einer Ausnahmefrau, immer die Andere, die Zweite zu sein – das ist nicht leicht. «Ich hätte sie hassen müssen», sagt Hélène über ihre Schwester. «Aber das ging nicht. […] Simone behandelte mich als kleine Schwester, nie als Unterlegene.»[3] Trotzdem ist ihr früh klar, dass sie ihren eigenen Weg gehen muss – und entscheidet sich für die Malerei. Nach dem Abitur 1927 studiert Hélène an verschiedenen Pariser Kunstschulen, das dafür benötigte Geld verdient sie in einer Galerie. Sie kommt gerade so über die Runden: Simone schießt von ihrem Lehrerinnengehalt etwas dazu und lässt Hélène ihre Manuskripte abtippen – die kleine Schwester gehört zu den wenigen Menschen, die ihre Handschrift lesen können. 1936 hat Hélène ihre erste Einzelausstellung in der Pariser Galerie Bonjean, Pablo Picasso zeigt sich auf der Vernissage vom Talent der jungen Künstlerin (und ihrem attraktiven Äußeren) begeistert und befindet, ihre Malerei sei «originell».[4] Simone mag heute die Berühmtere der beiden Schwestern sein – doch es ist Hélène, die sich zuerst einen Namen macht. 1942 heiratet sie in Portugal Lionel de Roulet, einen ehemaligen Schüler Jean-Paul Sartres. Lionel ist Diplomat, und so reist das Paar viel, lebt in den unterschiedlichsten Ländern: Portugal, Marokko, Österreich, Jugoslawien, Italien, Frankreich. Egal, wo sie ist, Hélène lässt sich inspirieren. In ihrer Malerei macht sie sich frei von aktuellen Trends – lieber greift sie kunsthistorische Einflüsse auf und schafft daraus etwas ganz Eigenes. Ein gewisser Erfolg stellt sich ein, ihre oftmals bunten, flächigen Gemälde werden in Galerien weltweit ausgestellt. In den 1960er Jahren werden Hélènes Werke politischer: Die Künstlerin beginnt, sich in Straßburg für Frauenrechte zu engagieren und übernimmt den Vorsitz von SOS Misshandelte Frauen. Auch die Studentenunruhen im Mai 1968 wühlen Hélène auf: Sie schafft eine Reihe von Gemälden, die sie ironisch Wonnemonat Mai nennt. Simone belächelt das «bürgerliche» Leben Poupettes, die doch früher genau wie sie den Zwängen der Bourgeoisie entkommen wollte. Trotzdem unterstützt sie die Jüngere, die beiden Schwestern arbeiten sogar zusammen: 1968 erscheint Simones Buch Eine gebrochene Frau, illustriert von Hélène. Doch als 1990, ein paar Jahre nach Simones Tod, ihre Briefe an Sartre veröffentlicht werden, bietet sich ein ganz anderes Bild: Poupette sei eine schlechte Malerin ohne Talent, schreibt Simone eiskalt. Hélène, stets loyal, stets Simones größte Bewunderin, ist am Boden zerstört. Als sie 2001 im elsässischen Goxwiller stirbt – elf Jahre nach Lionel –, hinterlässt sie mehr als 3000 Werke, darunter Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen, Kupferstiche und Holzschnitte. «Ich wollte ein interessantes Leben»[5], schreibt Hélène in ihren Souvenirs. 60 Jahre ihres Lebens hat sie der Kunst gewidmet, sie damit verbracht, etwas Eigenes, Besonderes zu schaffen. Und nicht nur «die kleine Schwester» zu sein.

Die Schwestern wachsen in einem gutbürgerlichen Elternhaus auf, mit eigenem Dienstmädchen und ausgeprägtem Klassenbewusstsein. Allerdings: Die gesellschaftlichen und kulturellen Ambitionen der Familie übersteigen die tatsächlich vorhandenen finanziellen Mittel bei weitem. Das adelige de vor dem Nachnamen ist nicht mehr als ein Souvenir. Man lebt hauptsächlich von einer Erbschaft, denn Vater Georges fühlt sich eher dem müßigen Lebensstil zugetan als harter Arbeit. Berufliches Streben und Ehrgeiz sind ihm suspekt, er sieht sich als lebenslustig-sorgloser Bonvivant. So hat er zwar Jura studiert, die Tätigkeit als Angestellter in einer renommierten Kanzlei macht ihm aber wenig Spaß. Lieber widmet er sich den schönen Dingen des Lebens: Theater, Literatur, Frauen. In Simones Worten:

«Niemand in meiner Umgebung war so komisch, so interessant, niemand glänzte wie er; niemand hatte so viele Bücher gelesen, wusste so viele Gedichte auswendig oder diskutierte mit solcher Leidenschaft. Mit dem Rücken an die Wand gelehnt, redete er viel und mit vielen Gesten; alle hörten ihm zu.»[6]

Georges’ Lebenswandel ist liberal, seine politischen und moralischen Ansichten sind es nicht: Er ist ein konservativer Nationalist, über seine Vaterlandsliebe pflegt er zu sagen: «Sie ist meine einzige Religion»[7]. Von Frauen verlangt er Treue, Mädchen sollen keusch und unberührt in die Ehe gehen. Für Männer hingegen gelten selbstverständlich andere Regeln und Freiheiten, von denen er selbst auch reichlich Gebrauch macht: «[E]ine Dame, die wusste, was sich gehörte, durfte weder zu weit dekolletiert noch mit zu kurzen Röckchen erscheinen, ihr Haar weder färben noch kurz schneiden, sich nicht schminken, sich nicht auf einem Diwan rekeln noch ihren Mann in den Schächten der Metro küssen; überschritt sie diese Regeln, so war sie eine ‹gewöhnliche› Person.»[8]

Mutter Françoise ihrerseits tut alles dafür, eine mustergültige katholische Ehefrau zu sein. Aus ihrer Kindheit ist sie ein luxuriöses Leben gewohnt, ihr Vater Gustave Brasseur leitete die erfolgreiche Banque de la Meuse. Doch die musste 1909 Konkurs anmelden, die von Françoise in die Ehe eingebrachte Mitgift wurde nie ausgezahlt. Georges fühlt sich betrogen, schließlich hat er Françoise nicht nur wegen ihres hübschen Gesichts geheiratet – vielmehr sollte sie ihm ein bequemes Leben frei von Arbeit garantieren. Und nun das! Von wegen gute Partie. Françoise ihrerseits schämt sich für die Pleite ihres Vaters. Die Schande will sie mit besonderer Tugendhaftigkeit wettmachen und mit perfekter Anpassung an die in ihrem Milieu geltenden gesellschaftlichen Konventionen. So ganz gelingt ihr das nicht, Georges stylische Freunde lästern hinter ihrem Rücken über die biedere und provinzielle Françoise. Georges ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um für die Probleme seiner Frau großes Interesse aufzubringen. Er belächelt ihre Gläubigkeit, heißt sie aber auch gut: Religion, findet er, ist eine Sache für Frauen und Kinder.

Zwischen den Eltern Beauvoir besteht ein ideologischer und intellektueller Gegensatz: Hier der mondäne Dandy Georges mit seiner Verachtung für alles Religiöse, dort die häusliche und tiefkatholische Françoise, die es ihrem Mann immer recht machen will: «Ihre Jugend und Unerfahrenheit, ihre Liebe zu meinem Vater machten sie verwundbar; sie fürchtete kritische Äußerungen, und um sie zu vermeiden, gab sie sich größte Mühe, es ‹so zu machen wie alle Welt›.»[9] Es gilt, nach außen den Schein zu wahren. Papa Beauvoir träumt von besseren Zeiten, Mama Beauvoir versucht, diese herbeizubeten. Ihre Ehe ist funktional, aber alles andere als harmonisch – sie ist meistens sogar richtig mies. Dabei sind die ersten Ehejahre glücklich und (auch sexuell) erfüllt, Françoise ist sehr verliebt in ihren Mann und dieser vernarrt in sie. Doch dann verliert Georges das Interesse an seiner Ehefrau.

… heißt es zumindest. Simone setzt stattdessen alles daran, bloß nicht so zu werden wie Françoise de Beauvoir. Das Verhältnis der beiden ist von Anfang an kompliziert, doch mit der Zeit finden sie eine Art, halbwegs rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Georges de Beauvoir stirbt schon 1941 und hinterlässt Françoise keinen Cent. Die muss mit 54 Jahren nun plötzlich lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Von einer unzufriedenen, ewig nörgelnden Frau entwickelt sie sich zu einem völlig neuen Menschen, einem Menschen, der seine neue Freiheit zu schätzen weiß: «Sie hatte ihre wiedergewonnene Freiheit dazu ausgenutzt, sich ein Leben aufzubauen, das ihren Neigungen entsprach. […] Sie hatte Prüfungen abgelegt, ein Praktikum durchgemacht und ein Zeugnis erhalten, das ihr ermöglichte, als Hilfsbibliothekarin im Dienste des Roten Kreuzes zu arbeiten.»[10]

Françoise lernt Fahrradfahren, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen, engagiert sich ehrenamtlich, vertieft ihre Englischkenntnisse und fängt mit Deutsch und Italienisch an. Diese neue, lebensfrohe und zufriedene Françoise beschreibt Simone zärtlich in Ein sanfter Tod – das Buch, in dem sie den Krebstod ihrer Mutter 1963 verarbeitet. Françoise hat sich mehr oder weniger mit dem Lebensstil und Beruf ihrer Tochter abgefunden, ist stolz auf sie. Und Simone hat gelernt, ihre Mutter zu respektieren, trotz aller Meinungsverschiedenheiten. Als die Memoiren einer Tochter aus gutem Hause 1958 erscheinen, sagt Françoise zu Simone: «Eltern verstehen ihre Kinder nicht, aber das gilt auch umgekehrt …»[11]

Trotz ideologischer Differenzen ist es für beide Eltern völlig selbstverständlich, Simone und Hélène katholisch zu erziehen – eben comme il faut. Die Familie bewohnt eine große Wohnung am Boulevard du Montparnasse an der Rive Gauche, dem linken Seine-Ufer. Das Montparnasse-Viertel gilt als Hort der Kreativität, das Nachtleben dort ist legendär, Künstler und Intellektuelle diskutieren ihre neuesten Ideen in der Coupole oder der Closerie des Lilas. Davon bekommen die wohlbehüteten Schwestern Hélène und Simone natürlich nicht viel mit. Kindermädchen Louise übernimmt die tägliche Versorgung der beiden, kocht für sie und geht mit ihnen in den Park. Mama Beauvoir hingegen gibt die elegante Hausherrin – Simone himmelt die entrückt-duftende Mutterfigur an. Papa Beauvoir verbringt die Zeit lieber mit seinen zahlreichen kulturellen Hobbys oder im Bett einer Mätresse. Jedes Jahr im Sommer reist die Familie für zweieinhalb Monate aufs Land: Erst verbringt sie einige Zeit mit Verwandten im Schloss La Grillère in der Auvergne, dann bei der Familie väterlicherseits im Landhaus Meyrignac, im Département Corrèze. Simone liebt das Land: Sie wandert durch die Umgebung, freut sich an dem einfachen Leben und an der Gesellschaft ihres Großvaters, Ernest-Narcisse. Die Sommer in Meyrignac sind für Simone zeit ihres Lebens willkommene Fluchten aus dem Alltag, aus dem Getöse der Großstadt. Hier entdeckt sie ihre Liebe zur Natur, saugt die Gerüche und Farben in sich auf.

Keine gute Partie

1913, mit fünfeinhalb Jahren, wird Simone im katholischen Mädcheninstitut Cours Desir eingeschult. Eine Klosterschule wäre Françoise natürlich lieber gewesen, die hätte aber mehr gekostet und weniger Bildung geboten – wer wüsste das besser als Françoise, selbst ehemalige Klosterschülerin und deshalb von intellektuellen Minderwertigkeitskomplexen geplagt. Unterrichtsniveau und Lehrinhalte an der Schule sind mittelmäßig. Vor allem geht es darum, die Schülerinnen streng katholisch zu erziehen und sie auf ihre Rolle als gebildet-distinguierte Ehefrau und Mutter oder Nonne vorzubereiten. Das sind die einzigen beiden Alternativen, die jungen Frauen aus gutem Haus zu dieser Zeit offenstehen. Die Leiterin der Unterstufe erklärt Simone: «Wir sind keine Lehrerinnen, sondern Erzieherinnen.»[1] So gibt es ein Fach, das «Allgemeinkultur» heißt. Hier lernen die Mädchen, Knickse zu machen und Teegesellschaften zu geben. Die Dinge, die damals im Leben einer Frau eben zählen. In der Schule ist es durchaus üblich und erwünscht, dass die Mütter dem Unterricht beiwohnen. Sie sitzen dann hinten im Klassenraum und stricken. Simone ist trotz allem begeistert von der Schule und von dem neuen Leben, das auf sie wartet: «Der Gedanke, von nun an ein Leben für mich allein zu haben, berauschte mich. Bis dahin hatte ich nur gleichsam nebenher mit Erwachsenen gelebt; von nun an aber würde ich meine Schultasche, meine Bücher und Hefte, meine Aufgaben haben; meine Wochen und Tage würden nach meinem eigenen Stundenplan ihre Einteilung erhalten […].»[2]

Simone ist intelligent, wissbegierig, fleißig und meist Klassenbeste. Eine richtige kleine Streberin. Sie bekommt eine Menge Preise, die am Cours Desir ständig verteilt werden: für gutes Betragen, Pflichterfüllung und Frömmigkeit. Für so etwas Weltliches wie Noten bringt das Lehrpersonal hingegen wenig Interesse auf. Die Schule ist eine hermetisch abgeschlossene heile Welt, die die Schülerinnen von schändlichen äußeren Einflüssen abschirmt, ein Bollwerk gegen die laizistische Republik. Morgens vor der Schule besucht Simone mit Mutter und Schwester brav die Frühmesse, abends nach den Schularbeiten gibt es auch noch eine Gebetsstunde. Mama Françoise nimmt großen Einfluss auf die Erziehung und Bildung ihrer ältesten Tochter: Sie besucht den Unterricht, kontrolliert die Hausaufgaben und lernt sogar Englisch und ein wenig Latein, um Simones Lektionen folgen zu können.

1914 bricht der Erste Weltkrieg aus, der Cours Desir verwandelt sich zeitweise in ein Lazarett. Georges de Beauvoir wird eingezogen, Anfang 1915 aber wegen Herzproblemen aus dem Kriegsdienst entlassen. Glück im Unglück. Den Rest des Krieges verbringt er als Angestellter des Pariser Kriegsministeriums. 1917 dann der große Schock: Georges verliert einen Großteil seines Vermögens während der russischen Oktoberrevolution – er hatte dummerweise in russische Aktien investiert. Das Ergebnis: Die Beauvoirs können ihre prekäre finanzielle Situation nicht länger ignorieren. Sie gehören nun zu den «neuen Armen» und müssen aus der großen Wohnung am Boulevard du Montparnasse in eine günstigere in der Rue de Rennes ziehen. Die neue Wohnung ist nur ein paar Straßen weiter, aber viel kleiner und im fünften Stock – Simone hasst sie. Es gibt kein Badezimmer oder fließendes Wasser, auch für ein Kindermädchen ist kein Geld mehr da. Papa Beauvoir müht sich in wechselnden, schlecht bezahlten Stellen ab. Die logische Konsequenz wäre nun, die beiden Töchter von der teuren Privatschule abzumelden – Georges findet, auf einem öffentlichen Lycée seien Simone und Hélène genauso gut aufgehoben. Aber irgendwie kratzt Françoise das Schulgeld doch immer wieder zusammen.

Von nun an tragen die Schwestern Beauvoir Klamotten so lange, bis sie fast auseinanderfallen, und machen einen generell schäbigen Eindruck. An allen Ecken und Enden wird gespart, Françoise wacht genauestens über Einnahmen und Ausgaben. Nichts darf verschwendet werden! Zum ersten Mal in ihrem Leben muss Simone sich ein Zimmer mit Hélène teilen. Der Abstand zwischen den Betten ist so eng, dass die beiden Mädchen nicht gleichzeitig stehen können. Die Enge der Wohnung bedrückt Simone, sie hat kein eigenes Eckchen, und so flüchtet sie sich in Bücher. Françoise betrachtet das literarische Interesse ihrer Tochter argwöhnisch, schließlich lauern auf den Seiten potenziell verderbliche Einflüsse. Jede Lektüre wird auf unmoralische und unsittliche Stellen untersucht, bevor sie an Simone übergeben wird. Oft heftet Françoise sogar Buchseiten zusammen, die ihr bedenklich erscheinen.

«Gegen sich selbst anzudenken, kann fruchtbar sein, doch bei meiner Mutter war es anders: Sie hat gegen sich selbst angelebt. Reich an Gelüsten, hat sie all ihre Energie darauf verwandt, sie zu verdrängen, und sie hat diese Selbstverleugnung im Zorn durchlitten.»[3]

Mittlerweile hat der unfreiwillig zum Familienernährer mutierte Georges erkannt, dass er seinen beiden Töchtern keine angemessene Mitgift zahlen kann. Ungerührt verkündet er ihnen: «Heiraten, meine Kleinen […] werdet ihr freilich nicht. Ihr habt keine Mitgift, da heißt es arbeiten.»[4] Für die Eltern Beauvoir ist das eine Art Weltuntergang, das Ende ihrer gesellschaftlichen Ambitionen. In ihren Memoiren stellt Simone es so dar, als hätte sie schon damals einen Beruf der Ehe vorgezogen – sie gibt sich nonchalant. Aber hat sie die Ankündigung ihres Vaters wirklich so cool gelassen? Wohl kaum. Die junge Simone hat durchaus Sinn für Romantik und nicht grundsätzlich etwas gegen die Ehe. In ihrem Tagebuch schreibt sie:

«Vielleicht werde ich eines Tages heiraten; wenn es auch nicht sehr wahrscheinlich ist, so ist es doch wenigstens möglich. Auf jeden Fall ist es das größte Glück, welchem ich in diesem Leben begegnen kann; es ist das größte Glück, denke ich, welches jede Frau, jeder Mann vom Leben erwarten kann.»[5]

Fakt ist: Die Situation der Schwestern Beauvoir ist kurz nach dem Ersten Weltkrieg nicht ungewöhnlich. Viele Familien haben Vermögen verloren, neue wirtschaftliche Zwänge entstehen, und zahlreiche junge Frauen blicken statt einer Versorgerehe der Berufstätigkeit entgegen. Und obwohl sie romantisch veranlagt ist, findet Simone diese Aussicht generell gar nicht schlecht, im Gegenteil. Als sie als Teenagerin ihrer Mutter beim Abwasch hilft, hat sie eine Erkenntnis:

«Jeden Tag Mittagessen, Abendessen, jeden Tag schmutziges Geschirr! Unaufhörlich begonnene Stunden, die zu gar nichts führten – würde das auch mein Leben sein? […] Nein, sagte ich mir, während ich einen Tellerstapel in den Wandschrank schob; mein eigenes Leben wird zu etwas führen.»[6]

Noch ist Simone eine kleine Bourgeoise – aber eine, die sich insgeheim längst danach sehnt, auszubrechen. Die familiäre Armut trägt ihr Übriges dazu bei, dass Simone sich für sich selbst mehr wünscht und es unbedingt zu etwas bringen möchte. Erst in der Schule, dann im Leben.

In der Schule freundet Simone sich mit Élisabeth Lacoin an, einem lebenslustigen und frechen Mädchen, genauso intelligent und aufgeweckt wie Simone selbst. Die beiden wetteifern um den Posten als Klassenbeste und sind bald als «die Unzertrennlichen» bekannt. Der dunkelhaarigen Élisabeth, von Simone nur «Zaza» genannt, macht es Spaß, die Autorität Erwachsener herauszufordern – Simone ist dafür viel zu angepasst und höflich. Im Gegensatz zur ernsthaften Simone hat Zaza außerdem natürlichen Schwung und Spontaneität und Simone deswegen ständig Angst, sie könne Zaza langweilen. Zaza, stellt Simone neidisch fest, hat im Gegensatz zu ihr selbst das, was man «Persönlichkeit» nennt: «Ich entdeckte keine Spur einer subjektiven Haltung in mir.»[7]

Der Verstand eines Mannes

Je älter Simone wird, desto mehr Interesse zeigt ihr Vater an ihr. Da es keinen männlichen Nachkommen gibt, mit dem Georges von gleich zu gleich sprechen könnte, bleibt nur die Erstgeborene Simone: Er behandelt sie wie einen Sohn und unterhält sich ernsthaft mit ihr über Kultur und Literatur. «Simone denkt wie ein Mann», pflegt Georges stolz zu sagen[1]. Er verkörpert für Simone die geistige, männliche Sphäre – Freiheit außerhalb der engen elterlichen Wohnung. Das Verhältnis zwischen Simone und ihrer Mutter hingegen verschlechtert sich zunehmend. Françoise ist grundsätzlich unzufrieden mit ihrer älteren Tochter, kontrolliert sie und geht ihr mit ihrem religiösen Eifer auf den Keks. Die Armut hat Françoise zu einer anstrengenden Märtyrerin gemacht, bereit, sich für ihre Familie aufzuopfern. Wenn schon kein Geld mehr da ist, so ihr Motto, können doch zumindest die gesellschaftlichen Standards gewahrt werden. Ihr Seelenheil findet Françoise dadurch nicht: Sie ist oft launisch und missgünstig. Der intellektuelle Gegensatz zwischen ihren Eltern fällt Simone nun deutlich auf: Ihr Vater repräsentiert für sie das Leben des Geistes, ihre Mutter das seelische Dasein – für Simone zwei völlig unterschiedliche Sphären, «zwischen denen es keinen möglichen Austausch gab».[2] Georges weltlicher Individualismus steht im krassen Gegensatz zu Françoises strenger katholischer Moral: «Diese Unausgewogenheit, die mich zur Auflehnung treiben musste, erklärt zum großen Teil, dass eine Intellektuelle aus mir geworden ist.»[3]

Beim Rauchen inhaliert Simone nicht, sondern pafft nur vor sich hin.

Françoise, eine der Hauptfiguren in Sie kam und blieb, ist nach Simones Mutter benannt.

1941 hat Simone bei einer Fahrradtour mit Jean-Paul Sartre in den Alpen einen Unfall: Sie will zwei entgegenkommenden Radfahrern ausweichen, kann nicht mehr rechtzeitig bremsen, kommt ins Schleudern, landet auf der Straße – und schlägt sich einen Zahn aus.

Simone hat ein Problem mit der vertraulichen Ansprache «du»: Sie und Sartre siezen sich bis an ihr Lebensende.

Sie kocht nie selbst, sondern isst lieber in Cafés und Bistros. Ausnahme: der Zweite Weltkrieg, als Nahrungsmittel knapp sind und es günstiger ist, selbst zu kochen.

Ihr berühmter Turban entsteht aus der Not: Simone beginnt ihn deshalb zu tragen, weil sie sich während des Krieges nicht regelmäßig die Haare waschen kann. No more bad hair days!

Sie liebt den Stierkampf, leidenschaftlich – die political correctness ist ihr dabei egal.

Simone ist eine enthusiastische, aber sehr schlechte Autofahrerin.

Auch Schwimmen liegt ihr nicht: Sie hat es nie richtig gelernt und kann sich im Wasser mehr oder weniger nur treiben lassen. Während eines Urlaubs 1950 mit ihrem damaligen Geliebten Nelson Algren ertrinkt Simone fast im Michigansee.

Simone hat zwei «Laster»: Schallplatten und Reisen.

Sie kennt viele ihrer berühmten Zeitgenossen und spart in ihren Briefen und Memoiren nicht mit Kommentaren über diese: Der Schriftsteller Truman Capote sieht mit «seinem weiten weißen Pullover und seinen blauen Samthosen […] aus wie ein weißer Champignon»[4], die Schriftstellerin Colette beeindruckt mit ihrem «olympischen Blick»[5].

Anlässlich von Simones 100. Geburtstag am 9. Januar 2008 druckte das Magazin Le Nouvel Observateur ein wenig bekanntes Nacktfoto von ihr auf die Titelseite. Dieses zeigt sie in der Chicagoer Wohnung von Nelson Algren.

In Paris ist eine Seine-Brücke nach Simone benannt: Die Passerelle Simone-de-Beauvoir verbindet das 12. mit dem 13. Arrondissement und wurde 2006 eingeweiht.

Zum 106. Geburtstag Simones am 9. Januar 2014 widmete Google ihr eines seiner Doodles.

Von Auflehnung aber ist bei der jungen Simone noch nichts zu merken. Stattdessen will sie ihren Vater unbedingt mit ihrem Intellekt und ihren schulischen Leistungen beeindrucken. Das klappt gut, allerdings legt Georges auf andere Dinge sehr viel mehr Wert: Als sie zwölf Jahre alt ist, teilt er seiner Tochter mit, sie sei hässlich. Vielleicht sollte das ein Scherz sein – vielleicht aber auch nicht. Simone jedenfalls ist tief getroffen und wird sich ihr ganzes Leben lang an diesen Vorfall erinnern.[6] Die Pubertät ist für sie generell keine leichte Zeit: Sie hat schlechte Haut, fettige Haare, fühlt sich linkisch und unwohl – das Schicksal nahezu aller Teenager. Georges trifft mit seiner Bemerkung also genau ins Schwarze, und das weiß er vermutlich auch. Ach, wäre Simone doch nur wie die blonde, hübsche Hélène! In der Welt von Georges de Beauvoir schlägt Aussehen Intellekt. Immer. Simone schluckt seinen Kommentar, an ihrer Bewunderung für Georges ändert sich nichts. Sie sieht weiterhin zu ihm auf, übernimmt viele seiner Ansichten und Meinungen. Das wird immer deutlicher beim Thema Religion. Georges begegnet allem Religiösen mit amüsierter Distanz, während Simone sich bußbereit gibt:

«Jedes Jahr machte ich eine Retraite; den ganzen Tag über hörte ich die Weisungen eines Priesters an, ich nahm an jedem Gottesdienst teil, ich betete den Rosenkranz und gab mich frommer Betrachtung hin. […] Ich trug meine seelischen Aufschwünge sowie meine Entschlüsse zur Heiligkeit in ein Heftchen ein.»[7]

Fromm, frömmer, Simone. Doch langsam beginnt sie, an ihrem Glauben zu zweifeln: Es fällt ihr immer schwerer, die allgegenwärtige Frömmigkeit am Cours Desir ernst zu nehmen. Die Lehrerinnen erscheinen ihr nun nicht mehr als «Priesterinnen des Wissens», sondern eher als «lächerliche Betschwestern»[8]. Zusammen mit der jederzeit zu Schandtaten bereiten Zaza lehnt Simone sich gegen das göttliche Lehrerinnen-Regime auf – prompt werden die beiden Mädchen mit Strafpredigten und Liebesentzug bestraft. Noch dreister ist Hélène, am Cours Desir wie auch zu Hause stets nur die «andere» Beauvoir: Sie gründet mit einer Freundin die Zeitung Écho du Cours Desir. Zaza und Simone schließen sich an, und gemeinsam verfassen die Mädchen aufrührerische Pamphlete gegen das, was sie an ihrer Schule nervt. Und das sind insbesondere die Lehrerinnen:

«Ihre salbungsvollen Reden, ihr feierliches Wiederkäuen von immer denselben Dingen, […], dumm war es, albernen Kleinigkeiten Wichtigkeit beizumessen, sich auf Hergebrachtes zu versteifen; Gemeinplätze, Vorurteile, Plattitüden im Munde zu führen […].»[9]

Mademoiselle de Beauvoir lernt das Selberdenken. Ihr fällt auf, dass viele große Schriftsteller und Denker nicht gläubig sind, genau wie ihr Vater. Und obwohl vornehmlich Frauen zur Kirche gehen und aufgrund ihres Glaubens eine privilegierte Stellung auf Erden haben sollten, sind es die Männer, die bestimmen.[10] Irgendwas passt da nicht zusammen, und für Simone ergeben sich jede Menge Fragen. Sie hadert mit sich und ihrem Glauben – und verliert ihn schließlich. Es passiert während der Sommerferien in Meyrignac:

«Es war mir unmöglich, mich länger selbst zu betrügen: Systematischer beständiger Ungehorsam, Lüge, unreine Träumereien waren kein Verhalten, das man als harmlos bezeichnen konnte. Ich versenkte meine Hände in die Kühle der Kirschlorbeerbüsche und hörte dem Glucksen des Wassers zu. Mit einem Male war ich mir klar darüber, dass nichts mich zum Verzicht auf die irdischen Freuden vermögen würde. ‹Ich glaube nicht mehr an Gott›, sagte ich mir ohne allzu großes Erstaunen.»[11]

Wohlgemerkt, das sagt eine junge Frau, die ernsthaft darüber nachgedacht hatte, Nonne zu werden, und jede Menge religiöse Spiele und Züchtigungsrituale erfindet. Simone ist 14, als sie ihren tiefen katholischen Glauben verliert. Ihrem Umfeld sagt sie erstmal nichts davon – auch nicht der brav katholischen Teilzeitrebellin Zaza. Und schon gar nicht ihrer Mutter, vor deren Reaktion sich Simone zu Recht fürchtet. Stattdessen geht Simone weiter brav zur Messe und Kommunion und tut so, als sei nichts passiert. Innen rebellisch, außen angepasst: Simone fühlt sich als Trägerin eines furchtbaren Geheimnisses. Als sie ihrer Mutter letztendlich den Verlust ihres Glaubens gesteht, reagiert die wie erwartet: tränenreich und verzweifelt. Das Kind, es ist verloren.[12] Die Auseinandersetzungen zwischen Mutter und Tochter häufen sich. Also zieht Simone sich noch mehr in ihre Bücher zurück, lernt wie besessen für die Schule. Heimlich ist sie in ihren Cousin Jacques Champigneulle verliebt und träumt davon, ihn zu heiraten. Jacques ist ein paar Monate älter als Simone, gutaussehend und smart. Unabhängig und selbstsicher übt er sich früh im Leben der Bohème – kein Wunder, dass Georges sich hervorragend mit ihm versteht und Jacques bei den Beauvoirs ein und aus geht. Allerdings fällt es dem liberalen Jacques zunehmend schwer, sich Georges stramm konservative Ansichten ruhig anzuhören. Der junge Champigneulle begeistert sich für Surrealismus und Dichtung, für alles, was irgendwie avantgardistisch und modern ist. Simone freut sich über Jacques’ Aufmerksamkeit, denn Georges hat mittlerweile jegliches Interesse am Austausch mit seiner Tochter verloren. Zwischen Cousine und Cousin läuft nie etwas, aber Simone verbringt viel Zeit damit, an Jacques zu denken, ihn anzuschmachten und sich die gemeinsame Zukunft auszumalen. Es ist ein ewiges Auf und Ab der Gefühle, das sich über Jahre hinzieht. Oh, l’amour.

Verrat an Milieu und Geschlecht

Im Juli 1924, mit 16 Jahren, legt Simone ihr premier baccalauréat ab, ein sogenanntes erstes Abitur – natürlich besteht sie mit Auszeichnung. Zufällig ist 1924 auch das Jahr, in dem eine umfassende Reform des französischen Bildungssystems in Kraft tritt: Frauen haben nun einen gleichberechtigten Zugang zur allgemeinen Reifeprüfung, dem baccalauréat (kurz: bac). Nur dieses berechtigt zum Studium an einer Hochschule, und der Cours Desir bietet die für den Erwerb erforderlichen Kurse in einem zusätzlichen Unterrichtsjahr an. Simone und Zaza erhalten beide die Erlaubnis, das bac zu machen. Simone ist glücklich, und Mama Beauvoir willigt ein, sie im Jardin du Luxembourg lernen zu lassen: Mit ihrem weißen Faltenrock, der blauen Bluse – abgelegte Klamotten ihrer Cousine – und einem Matrosenhut auf dem Kopf kommt Simone sich wie eine Erwachsene vor. Sie und Zaza nehmen Privatunterricht in Mathe, am Cours Desir bereitet sie ein alter Priester auf die Philosophieprüfung vor. Das Unterrichtsniveau ist mies, bei den Prüfung zum bac