2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

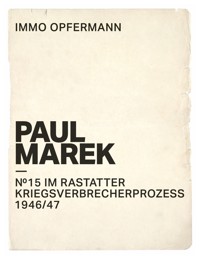

Der zivile "Schachtmeister" Paul Marek wurde von dem französischen Militärtribunal in Rastatt als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt. Nur durch das couragierte Plädoyer seiner Verteidigerin wurde die Todesstrafe in 20 Jahre Haft mit Zwangsarbeit umgewandelt. Diese Freiheitsstrafe verbüßte Marek in der JVA Wittlich, dem sogenannten "Kriegsverbrechergefängnis".

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

„Die Grundfarbe der Geschichte ist grau, in unendlichen Schattierungen.“

— Thomas Nipperdey

Deutsche Geschichte

1866 — 1918 Band II

Inhalt

Einleitung

Vorwort des Verfassers

Weg nach Rastatt

Der Prozess im Schloss Rastatt

Helene Mareks verzweifelte Suche nach Fürsprechern

Das Kameradenwerk

EXKURS: Briefwechsel zwischen Käte Hartmann und Rudolf Rohrbach während des Prozesses ihres Mannes in Rastatt vom 11.12.1946 bis 1.6.1947

Briefe aus Wittlich

EXKURS 2: Mareks Verhältnis zu der Firma König, Magdeburg

Bittbriefe an Poncet

Briefe aus Wittlich 2

Rehabilitation und Epilog

Schlussbetrachtung

Biographie

Quellen und Literatur

Bildnachweise

Dank

Daten zur Vita des Verfassers

Dokumente zur Exhumierung des ehemaligen Erzinger Häftlings Marcel Groenwoet

Einleitung

Am 12. Juni 1950 wurde auf dem „Ehrenfriedhof“ in Schömberg, Kreis Balingen, der Leichnam des belgischen Staatsbürgers Marcel Groenwoet im Auftrag der Gräberkommission des Königreichs Belgien, speziell des Dienstes für Identifizierung und Kriegsopfer exhumiert.

Das „Commissariat pour le Land Würtemberg-Hohenzollern, Affaires Politiques“, ordnete im Namen der HAUTE COMMISSION ALLIÉE EN ALLEMAGNE am 9. Juni 1950 an, dass die Ausgrabung um 18.00 im Ehrenfriedhof Schömberg durch die belgische Mission stattfinden werde. „Das Grab ist bis zu diesem Zeitpunkt zu öffnen und der Sarg anzuheben“. Zur Unterzeichnung der Überführungsanweisung wird gebeten, dass der Herr Bürgermeister oder dessen Stellvertreter anwesend ist“1.

Offenbar hatte es lange gedauert, bis feststand, dass Marcel Groenwoet als einer der wenigen Toten des KZ Erzingen nicht dort, sondern in Schömberg mit den vielen anderen Toten der KZ Schömberg und Dautmergen begraben und 1946 auf den „Ehrenfriedhof“ Schömberg umgebettet worden war, so dass auch die Grabnummer 195 für ihn existierte.2

Marcel Groenwoet, KZ-Häftling im NN-Lager Erzingen, geb. am 7.8. 1909, Häftlingsnummer 17392, war am 30. 11. 1944 bei einem BILD 3 Häftlingsbestandsbuch „Unfal“3 zu Tode gekommen.

„Häftlingsbestandsbuch“ Jan Cletons mit der Notiz „Unval“

Paul Marek hatte als Angestellter der zivilen Firma Ernst König, Magdeburg, im KZ Erzingen das Abladen von täglich ankommenden Transporten für den Aufbau von „Wüste“ 4 und 5 zu beaufsichtigen: Röhren hatten sich gelöst und Marcel Groenwoet unter sich begraben. Dies war einer der Hauptgründe, weshalb Marek im Rastatter Prozess 1947 verurteilt wurde. Während der Exhumierung und Überführung des Toten war Paul Marek noch in Haft.

Ausschnitt aus der Kladde Helene Mareks, die Paul Mareks Notizbuch übernimmt: Beginn „Wittenberge den 12. 7. 42“. Dort arbeitete Marek für die Firma König.

1 HAUTE COMMISSION ALLIÉE EN ALLEMAGNE; COMMISSARIAT POUR LE LAND WURTEMBERG-HOHENZOLLERN; AFFAIRES POLITIQUES SERVICES DES RECHERCHES Brief vom 9.Juni 1950, unterzeichnet von G.Duermael, Tübingen Doblerstraße 6.Section Personnes Deplaces. Stadtarchiv Schömberg.

2 Bei der Exhumierung oder Umbettung aus dem Begräbnis- und Verscharrungsort „Schönhager Loch“ in Schömberg ab August 1946 war wegen des späten Zeitpunkts eine Identifizierung der Toten nicht mehr möglich, allerdings bekam jeder der Toten einen Sarg aus Fichtenholz. Auf dem Rathaus Schömberg mussten alle Toten gemeldet werden, so dass es möglich erscheint, dass Marcel Groenwoets Gebeine wirklich im Grab 195 lagen. In einem Dokument des Stadtarchivs Schömberg ist die Sarganlieferung festgehalten: Stadtarchiv Schömberg Nr. 1582: vom 22.8. 1946 bis 6.9. 1946 hatten die Schreiner aus der Umgebung Schömbergs 2 bis 40 Särge zu liefern. Eine „Aufstellung über die bis jetzt eingegangenen Särge“ vom 22 August 1946 nennt die Zahl 625. Einige Särge wurden nicht benötigt und lagen bis Anfang der 80er Jahre in der Alten Schule in Schömberg auf dem Dachboden.

3 Der holländische Lagerälteste des NN-Lagers Erzingen führte ein „Häftlingsbestandbuch“, in dem er auf Seite 8 das Geschehnis als „unval“ notierte. Marcel Groenwoet ist die Nr. 162 des Transportes vom 22.6. 1944. In: Opfermann, Immo: Jan, ist der Führer tot? Portraits und Glückwunschkarten im KZ Erzingen. Bad Schussenried 2016, S. 111.

Vorwort des Verfassers

Nach mehreren Jahrzehnten der Beschäftigung mit den Konzentrationslagern des Unternehmens „Wüste“, besonders auch des KZ Erzingen, ausgedrückt in Ausstellungen und Veröffentlichungen mit dem Blick ausschließlich auf die KZ-Häftlinge, haben mich nun veranlasst, einen Wechsel der Perspektive vorzunehmen, weil das Schicksal eines in Rastatt zunächst zum Tode Verurteilten mich berührt hat und die Unterscheidung zwischen Täter und Opfer verschwimmen lässt.

Die Materialien über und von Paul Marek, hier erstmals veröffentlichte Papiere stammen aus der Sammlung, die Dorothea Keinath, die Tochter Paul Mareks, von ihrer Mutter Helene Marek, geb. Jetter (29.5.1911- 25.6.1987), übernommen hatte und mir überließ4.

Bei den Dokumenten handelt es sich in der Hauptsache um Brief-Originale Paul Mareks aus dem Gefängnis Wittlich oder Durchschläge der umfangreichen Korrespondenz, die Helene Marek zur Rettung, besseren Beleumundung und Rehabilitation ihres Mannes geführt hat.

Deshalb war es mir von besonderem Interesse, dem Schicksal eines verurteilten „Täters“, aus dessen familiärem Umfeld Originaldokumente vorlagen, besondere Aufmerksamkeit zu widmen und zu recherchieren, weshalb die Besatzungsmacht Frankreich auf so strenger und eigentlich unverständlicher Bestrafung durch ein Militärgericht für den Angehörigen einer zivilen Bau-Firma beharrte. Waren seine Taten deshalb für das Richterkollegium so schlimm, weil sie an politischen Häftlingen begangen wurden?

Hier zeigt sich kaleidoskopartig und beispielhaft die gesamte Problematik des Rastatt-Prozesses. Weil das KZ Erzingen Teil des Unternehmens „Wüste“ war, ergeben sich dazu ebenso interessante Einblicke, was die „Sühne“ anbelangt.

Paul Mareks Wehrpass

4 Helene Marek benutzt die Kladde ihres Mannes. Er hatte sie zu führen begonnen bereits in „Wittenberge den 12.7.42“ ,wie in Sütterlinschrift vermerkt ist, S.1.

Weg nach Rastatt

Paul Marek, geb. am 29. Juni 1905 in Sandowitz, Kreis Großstrehlitz bei Oppeln (heute: Zdzieszowice bei St. Annaberg), wurde als ziviler Werk- und Schachtmeister der Firma Ernst König, Magdeburg, zum Aufbau der SS-Schieferöl5 und von „Wüste“ 4 und „Wüste“ 5 nach Erzingen geschickt. Er war von der DBHG Balingen und der OT 6, die den Aufbau im Namen der DBHG betrieb, angefordert worden. Laut Mareks Wehrpass war dies „Wehrdienst im Beurlaubtenstande“. Die Liste der Firma König für die aus ganz Deutschland nach Erzingen transportierten Materialien und Baugeräte beginnt mit dem 30. 3.1944: Bis zum 15. August 1944 waren es 7632,5 m Schienen, Schwellen für Bahntrassen, Baubuden, Kipploren, Lokomotiven, alles, was zum Aufbau von Fabriken zur Ölgewinnung erforderlich war. Der „Unfall“ mit den Röhren am 30.11. 44 zeigt, dass die Anlieferung entsprechend dem Baufortschritt für die Firma „Ernst König Tief-, Ingenieur-, Eisenbahn- und Hochbau“ ununterbrochen war.

Laut Stempel des Wehrmeldeamtes Balingen wohnte Paul Marek seit 14.4. 1944 in Erzingen, davor war er „vom 20. 10. 1937 bis 1944 zuerst als Arbeiter und dann als Vorarbeiter bei der Ausführung von Erd-und Gleisarbeiten“ bei der Firma König beschäftigt7. Seine Tätigkeiten, die er im Auftrag der Firma ausführte, waren folgende: Er war „1943 als Kolonnenführer in Wittenberge bei Bauarbeiten eingesetzt, wo er deutsche Arbeiter und auch polnische Zivilarbeiter“ beaufsichtigte, wobei ihm seine polnischen Sprachkenntnisse hilfreich waren; bis zum Frühjahr 1944 war er bei Erd- und Gleisarbeiten im Bezirk Stendal-Wittenberge und Umgebung tätig. Im April 1944 wurde er als Aufsichtsperson nach Erzingen geschickt, um den Betrieb von Großgeräten, die zum Einsatz bei der Deutschen Ölschiefergesellschaft Erzingen gebraucht wurden, zu beaufsichtigen. Der Bau befand sich im Anfangsstadium, und der Betrieb des Werkes ist nicht mehr in Gang gekommen. Die Bauleitung wurde später der damaligen O.T. unterstellt“8.

Liste der Magdeburger Firma Ernst König für die Baustellen der „Wüste“-Fabriken Nr. 4 und 5: Anlieferung von Materialien

KZ-Lageplan Erzingen. Rekonstruktion nach Angaben des Zeitzeugen Ernst Göhring (Erzingen) und nach Zeichnungen von KZ-Häftlingen. 1: Häftlinge, 2: Häftlinge, 3: Küche, 4: Appellplatz, 5: Wache, 6: Zeichenbüro, 7: HEMA, 8: Schlagbaum mit Wachhaus, 9: Stacheldrahtzaun

Baracken des ehemaligen KZ Erzingen: Photos von 1946, als Max Heilbronn Erzingen besuchte. Links: Eingang zu großen Baracke, rechts Seitenansicht. Im Hintergrund der Hof des Bauern Göhring.

Briefkopf der Firma Ernst König, bei der Paul Marek angestellt war.

Hier wird im Rückblick des Firmenchefs Ernst König ausgesprochen, auf welche Weise das kleine Dorf Erzingen wichtig für das Unternehmen „Wüste“ mit seinen Lagern wurde: Erstens wurden hier kriegsgefangene Franzosen in einem Lager innerhalb des Ortes Erzingen sehr zentral in der Kirchstraße Nr.33 untergebracht, weil sie „bei den Landwirten in Erzingen“ „beschäftigt“9waren, d.h. die französischen Kriegsgefangenen konnten auf dem Rathaus für Arbeiten in der Landwirtschaft angefordert werden. Wie aus Schömberg bekannt, dürfte auch in Erzingen die Verpflegung der Franzosen mit der Gemeinde abgerechnet worden sein10.

Das zweite Lager in Erzingen war das sog. „Russenlager“, das für mindestens 1000 sowjetische Mannschafts-Kriegsgefangene auf dem Hungerberg, also weit außerhalb der Ortschaft, errichtet wurde. Diese waren als Arbeitskräfte für die Produktion von Schieferöl vorgesehen, denn mit der SS-Schieferöl, gegründet am 2. Mai 1944, wollte die SS für sich den Treibstoff Öl aus Ölschiefer in großem Stil produzieren. Der SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Oswald Pohl war selbst ein wichtiger Gesellschafter der SS-Schieferöl11.

Das dritte Lager, die Baracken des KZ Erzingen am Bahnhof, wurde vom KZ Schömberg aus aufgebaut, weil sie für „Wüste“ 4 und 5 als Unterkünfte dienen sollten. Das erwähnte OT-Dokument spricht von „K.Z.-Häftlinge(n)“ für das „Ölschieferwerk“. Im Mai 1944 wurden einige Baracken zum KZ erklärt und zur Aufnahme von Insassen vorbereitet, allerdings mit nur 100+1 Häftlingen12. Am 21. Juni 1944 wurde nach Julien Hagenbourger die gesamte Belegschaft ausgetauscht, weil Gefangene am 22. Juni in Erzingen eintrafen13. Es waren 200 „Nacht-und-Nebel-Häftlinge“ (NN), politische Häftlinge aus West-und Nordeuropa, einer besonderen Häftlingskategorie des Stammlagers Natzweiler-Struthof, auf dem Dokument der OT als „Verbannte“ bezeichnet, zu Tod und Vergessen bestimmt entsprechend dem „Nacht-und-Nebel-Erlass“14. Das KZ Erzingen bekam im Natzweiler Nummernbuch mit „E“ eine eigene Kennzeichnung. Das Größenverhältnis zwischen diesem und dem „Russenlager“ war 1:10.

Die Fluktuation der NN-Gefangenen wurde dokumentiert im „Häftlingsbestandsbuch“ des holländischen Lagerältesten Jan Albertus Cleton15, so dass auch Transporte in größere Lager, Kranken-Transporte und die Evakuierung des Lagers Erzingen erscheinen. Von anderen „Politischen“ wie Bernard Hemmer, dem holländischen Blockältesten, ist eine singuläre Erinnerung an seine Gefangenschaft in Form eines selbstgemachten Kalenders erhalten: hier ist die allmähliche Räumung des Lagers zusammen mit persönlichen Erfahrungen notiert. Ebenso sammelte der französische Lagerarzt Léon Boutbien bereits Informationen für eine Nach-KZ-Zeit. Dazu gehörte sicher der Unfall, bei dem der belgische Häftling zu Tode kam, er ereignete sich am 30.11. 1944. Spätere Aussagen in Rastatt machen deutlich, dass Marek, der für den Unfall angeblich Schuldige, danach unter besonderer Beobachtung der Häftlinge stand.

Liste der OT=Organisation Todt zu den Lagern in Erzingen

Anfang des Jahres 1945 wurde das Lager Erzingen nach und nach evakuiert: Zunächst durften die 21 norwegischen Gefangenen und ein dänischer ab 20. März das Lager verlassen, weil das Schwedische Rote Kreuz einen Transport für die skandinavischen Häftlinge in der „Rettungsaktion der Weißen Busse“ organisiert hatte16. „Der Kommandant (hatte) beim Morgenappell die 21 Norweger und den einen Dänen an(gewiesen), im Lager zu bleiben, und kündigte die baldige Abholung durch das Rote Kreuz an. Sogar neue gestreifte Häftlingskleider darunter auch Mäntel ließ der Kommandant ihnen ausgeben.... Am 21. März17 begleiteten ein paar Wachsoldaten sie auf einem zehn Kilometer langen Marsch nach Dautmergen, wo sie Zivilkleidung erhielten. Auf dem Rücken wurden jedoch wie früher im Stammlager Natzweiler-Struthof die Buchstaben „NN“ gemalt....Am selben Tag kehrten die Skandinavier jedoch wieder nach Erzingen zurück. Spät abends verließen die 22 Häftlinge, begleitet durch freundliche Wachsoldaten das Lager“18.

Am 8. April verließ ein Krankentransport Erzingen, nachdem „eine telefonische Nachfrage durch die SS nach der Verfügbarkeit von Waggons für den Transport“ beim Schömberger Bahnhofsvorsteher Lehmann zwei Waggons für Erzingen mit Unterscharführer Kruth vereinbart worden war19. Am Erzinger Bahnhof scheint es zu Auseinandersetzungen darüber gekommen zu sein, ob die offenen Waggons durch Bretter verschlossen werden sollten, denn Heinrich Lips, ein OT-Offizier, ließ sich ein Jahr später bestätigen, genau dies zum Schutz gegen die Kälte getan zu haben. Einen Ofen habe die SS verhindert20. Ob Paul Marek als Angestellter der Firma König im Auftrag der OT auf dem Bahnhof anwesend war, lässt sich nur vermuten.

Das Bild zeigt Helene vor der Albkulisse, vermutlich aus der Zeit vor der Hochzeit 1944.

Das Bild zeigt Paul Marek mit den drei Frauen der Familie Jetter. Direkt neben ihm steht seine Frau Helene Marek, geb. Jetter.