Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Donau-Universität Krems

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der Philosoph Peter Kampits wurde am 28. Juni 1942 in Wien geboren. Er studierte Philosophie, Psychologie und Geschichte an der Universität Wien sowie an der Sorbonne in Paris. Ab 1968 war er Universitätsassistent am Philosophischen Institut der Universität Wien, habilitierte 1974 und wurde 1977 zum Professor für Philosophie ernannt. Kampits war Vorstand des Institutes für Philosophie und Dekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft. Von 2012 bis 2016 leitete er das Zentrum für Ethik in der Medizin an der Donau-Universität Krems. Seit vielen Jahren ist Peter Kampits auch als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates für die WALDVIERTEL AKADEMIE tätig und so maßgeblich für die Programmgestaltung mitverantwortlich. Diese Publikation vereint Texte zu Themen, mit denen sich Kampits bei den Internationalen Sommergesprächen der WALDVIERTEL AKADEMIE und an der Donau-Universität Krems ständig beschäftigte: Der Einzelne und die Gemeinschaft, Medizin und Ethik, Weiterbildung und Universität, Metaphysik und Postmoderne, Jugend und Zukunft, Religion und Glaube, das Böse und das Gute, Freiheit und Freitod, Alter und Würde, Mitteleuropa und seine Regionen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 212

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Reinhard Linke & Christoph Mayer (Hg.)

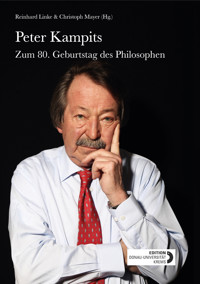

Peter Kampits

Zum 80. Geburtstag des Philosophen

Reinhard Linke & Christoph Mayer (Hg.)

Peter Kampits

Zum 80. Geburtstag des Philosophen

Peter Kampits

Zum 80. Geburtstag des Philosophen

Ein Buchprojekt der Universität für Weiterbildung Krems und der WALDVIERTEL AKADEMIE

Herausgeber

Reinhard Linke & Christoph Mayer

Lektoren Werner Neuwirth, Sabine Wawerda

Projektkoordination Gabriele Rochla

Grafik Richard Sickinger

Bildnachweis

Seite 26, Coverfoto Deak Marcus E./Verlagsgruppe News/picturedesk.com

Seite 27 oben Deak Marcus E./Verlagsgruppe News/picturedesk.com

Seite 27 unten Deak Marcus E./Verlagsgruppe News/picturedesk.com

Seite 28 oben Deak Marcus E./Verlagsgruppe News/picturedesk.com

Seite 28 unten Georg Hochmuth/APA/picturedesk.com

Seite 29 Robert Newald/picturedesk.com

Verlag Edition Donau Universität Krems

Herstellung tredition

Krems, Jänner 2023, Zweite Ausgabe

© ISBN print: 978-3-903470-00-2 ©

ISBN e-book: 978-3-903470-01-9 ©

DOI: 10.48341/7f3s-f653

Die in der Publikation geäußerten Ansichten liegen in der Verantwortung der AutorInnen und geben nicht notwendigerweise die Meinung der Universität für Weiterbildung Krems wieder.

Gefördert durch das Land Niederösterreich

„Als Philosoph ist man immer unzufrieden!“

Peter Kampits

Inhaltsverzeichnis

Vorworte

Johanna Mikl-Leitner

„Geistiger Vater“ der Donau-Universität Krems

Christian Hanus

Intellektueller Impulsgeber unserer Zeit

Thomas Arthaber

Peter Kampits und die WALDVIERTEL AKADEMIE

Einleitung

Violetta L. Waibel

Für Peter Kampits

Reinhard Linke und Christoph Mayer

Der Philosoph Peter Kampits. Denker, Mahner und stets kritischer Geist 22

Texte von Peter Kampits

Der Einzelne und die Gemeinschaft

Normalität gibt es nicht, nicht die neue, nicht die alte

Wer sind wir? Was wollen wir?

Wie wir uns selbst abschaffen

Woran können wir noch glauben?

Was braucht der Mensch?

Haben wir das Teilen verlernt?

Können, dürfen, sollen, wollen, müssen

Ach, Sie sind? Die EU!

Aber bitte mit Würde!

Hallo, ist da noch jemand?

Wie böse ist das Böse?

Die Pflicht zu leben, das Recht zu sterben

Jugend und Zukunft

Kann man lernen, glücklich zu sein?

Medizin – Ethik – Recht

Das dialogische Prinzip in der Arzt-Patient-Beziehung

Anhang

Curriculum Vitae

Veröffentlichungen

„Geistiger Vater“ der Donau-Universität Krems

Als Landeshauptfrau freue ich mich mit der WALDVIERTEL AKADEMIE über die Publikation für Professor Dr. Peter Kampits anlässlich seines 80. Geburtstags, die ganz sicher eines zeigt: Der Philosoph Peter Kampits hat unsere Bildungslandschaft entscheidend mitgeprägt und mitgestaltet. Peter Kampits hat in seinem Wirken als Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie, als erster Dekan der neuen Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft der Universität Wien, als wissenschaftlicher Leiter der Wissenschaftlichen Landesakademie für Niederösterreich, welche die Gründung der Donau-Universität Krems vorbereitete, sowie als Universitätsprofessor für Ethik in der Medizin an der Donau-Universität Krems und als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates der WALDVIERTEL AKADEMIE nachhaltige Akzente und Initiativen gesetzt.

Die Donau-Universität Krems und die WALDVIERTEL AKADEMIE sind untrennbar mit dem Namen Peter Kampits verbunden. Die blau-gelbe Bildungslandschaft ist dank Peter Kampits ein wichtiger Teil unserer Erfolgsgeschichte geworden, auf die wir besonders stolz sein dürfen.

Die WALDVIERTEL AKADEMIE unterstreicht seit vielen Jahren mit ihren Internationalen Sommergesprächen ihre Bedeutung als wichtige Denk- und Zukunftswerkstatt. Solche internationalen Begegnungen, die neue Denkanstöße geben, bieten uns die Chance und die Möglichkeit, die Rolle Niederösterreichs als geistig-kulturelle Drehscheibe in Europa zu stärken. Das Land Niederösterreich ist stolz auf diese wissenschaftlichen Spitzenveranstaltungen. Möge sich die WALDVIERTEL AKADEMIE diesen Schwung und diese Aktivität auch in Zukunft bewahren, das Land Niederösterreich wird dabei gerne mithelfen. Diesen Wunsch und dieses Versprechen verbinde ich mit meinen besten Gratulationen für Professor Dr. Peter Kampits.

Johanna Mikl-Leitner

Landeshauptfrau von Niederösterreich

Intellektueller Impulsgeber unserer Zeit

Im Namen der Universität für Weiterbildung Krems ist mir mit der WALDVIERTEL AKADEMIE diese Publikation zum 80. Geburtstag von Universitätsprofessor Dr. Peter Kampits eine außerordentliche Freude. Der vorliegende Band präsentiert uns den Philosophen Peter Kampits als scharfen Denker mit großer thematischer Bandbreite und Tiefe, die weit über ein Spezialistentum für das Werk von Jean-Paul Sartre und Albert Camus reichen. Zudem scheut sich Peter Kampits nicht im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs Stellung zu beziehen.

Als stets kritischer, zumal auch mahnender Geist, war Peter Kampits Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie und der erste Dekan der neuen Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft an der Universität Wien. In seiner Funktion als wissenschaftlicher Leiter der Wissenschaftlichen Landesakademie für Niederösterreich von 1988 bis 1995 bereitete er den Weg für die Gründung der heutigen Universität für Weiterbildung Krems. Hier wirkte er auch als Universitätsprofessor für Ethik in der Medizin und als Leiter des Zentrums für Ethik in der Medizin an der Fakultät für Gesundheit und Medizin. Durch seine Tätigkeit als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates der WALDVIERTEL AKADEMIE ergeben sich weitere Anknüpfungspunkte zu unserer Universität.

In seiner Arbeit entfaltet Peter Kampits eine hohe gesellschaftliche Wirksamkeit, was auch eine Stärke der Universität für Weiterbildung Krems ist. Ob über die WALDVIERTEL AKADEMIE oder in anderen Kontexten, die Zusammenarbeit mit Peter Kampits gestaltet sich immer sehr kollegial und angenehm, selbst wenn er wachrüttelt und unbequeme Themen anspricht. In Dank und Wertschätzung des stets regen intellektuellen Austausches darf ich meine besten Gratulationen und Komplimente an Universitätsprofessor Dr. Peter Kampits zum Ausdruck bringen.

Christian Hanus

Universität für Weiterbildung Krems

Peter Kampits und die WALDVIERTEL AKADEMIE

Die WALDVIERTEL AKADEMIE wird in ihrer täglichen Arbeit und bei der Programmgestaltung von einem wissenschaftlichen Beirat unterstützt. Der Vorsitzende dieses Beirats und langjährige Weggefährte unserer Institution, Peter Kampits, feierte am 28. Juni 2022 seinen 80. Geburtstag. Anlass genug, um ihm mit diesem Werk Danke zu sagen. Danke für seinen unermüdlichen Einsatz und seine jahrelange Unterstützung.

Seit vielen Jahren ist Peter Kampits Referent und Programmkurator der WALDVIERTEL AKADEMIE, seit 2007 auch Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats, ohne dessen Unterstützung die jährliche Programmplanung und auch Programmdurchführung kaum möglich wäre. Als jährliches Highlight gelten die Internationalen Sommergespräche. Peter Kampits hat die zahlreichen Besucherinnen und Besucher in den letzten Jahren als Vortragender und Diskutant jeweils zu Beginn der Sommergespräche profund in oft komplexe Themengebiete geführt. Danke dafür. Wir sind ihm aber auch unheimlich dankbar, dass er uns im Prozess der fortlaufenden Ideensammlungen für neue Projekte und Programme stets mit Inspiration und vielen Anmerkungen – kritisch, doch stets konstruktiv – zur Seite steht.

Um das Wirken von Peter Kampits vollständig aufzuzählen, würde ein Buch nicht reichen, dennoch ist es wichtig, einen kurzen Überblick auf das Leben des Philosophen zu werfen.

Geboren am 28. Juni 1942 in Wien, studierte er Philosophie, Psychologie und Geschichte an der Universität Wien sowie an der Sorbonne in Paris. Ab 1968 war er Universitätsassistent am Philosophischen Institut der Universität Wien, habilitierte 1974 und wurde 1977 zum Professor für Philosophie ernannt. Kampits war Vorstand des Institutes für Philosophie und Dekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft an der Universität Wien.

Der unermüdliche Wissenschaftler ist nicht nur als Spezialist für das Werk Jean-Paul Sartres und Albert Camus sowie als Kenner der Gegenwartsphilosophie bekannt, auch universitätspolitisch war er im ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhundert an wichtigen Entscheidungen in Niederösterreich und Wien beteiligt.

Peter Kampits leitete das Zentrum für Ethik in der Medizin an der DonauUniversität Krems und ist unter anderem Mitglied der Bioethikkommission des Bundeskanzleramts. Seine Hauptarbeitsgebiete sind Gegenwartsphilosophie, Ethik und Bioethik. Kampits beschäftigte sich mit Wittgenstein und Sartre, Medizinethik und Sprache, Ebner und Marcel, Metaphysik und Postmoderne, Freiheit und Freitod, Weiterbildung und Universität, Mitteleuropa und Niederösterreich.

Zusätzlich war der Gründungs- und Altdekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft der Universität Wien unter anderem als Gastprofessor in der Türkei, den USA, der Slowakei, Kroatien, Frankreich und Rumänien tätig. Er war und ist Mitglied unzähliger wissenschaftlicher Einrichtungen im In- und Ausland und Träger des Goldenen Ehrenzeichens des Landes Niederösterreich und der Stadt Wien sowie des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich. 2008 erhielt er den Würdigungspreis des Wissenschaftspreises des Bundeslandes Niederösterreich.

In der angeführten exemplarischen Darstellung des Lebenswerkes von Kampits sehen Sie bereits, dass er zahlreiche wichtige Funktionen innehatte und nach wie vor bekleidet. Und genau deshalb sind wir als WALDVIERTEL AKADEMIE sehr stolz, dass mit Peter Kampits ein kritischer Geist, der stets ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat, die Funktion des Vorsitzenden des wissenschaftlichen Beirats bekleidet.

Lieber Peter, wir danken dir von Herzen für die großartige Unterstützung in den letzten Jahrzehnten und freuen uns auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit!

Thomas Arthaber

Vorsitzender der WALDVIERTEL AKADEMIE AKADEMIE

„Was also braucht der Mensch wirklich? Er braucht den anderen Menschen, nicht in einer technologisch vermittelten Kommunikation, sondern von Angesicht zu Angesicht.“

Peter Kampits

Violetta L. Waibel

Für Peter Kampits

Meine Begegnung mit Peter Kampits ist vermittelt durch Jean-Paul Sartre und Albert Camus. Ich las deren Schriften bereits im Gymnasium – die Lektüre der jungen Intellektuellen in den 60er, 70er und 80er-Jahren des Europas, das kritisch auf eingefrorene, fragwürdige, politische Strukturen der Gesellschaft blickte und Erneuerung des Denkens in den manchmal provokativen Schriften dieser beiden Autoren suchte. Albert Camus gehört zu jenen Gestalten der europäischen Kulturgeschichte, die den klassischen akademischen Fächern nicht eindeutig zuzuordnen sind, er ist Literat und Philosoph. Das gilt auch für Jean-Paul Sartre, den radikalen Denker der Freiheit, der engagierten Literatur. Camus wie Sartre waren in den 60er, 70er und auch noch den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts Kultautoren. Man las und diskutierte sie nicht nur in Frankreich, sondern auch im damaligen Deutschland und in Österreich. Es galt, die Werke und Stücke von Camus, darunter „Le mythe de Sisyphe“ 1942 („Der Mythos des Sisyphos“ 1950), „L’étranger“ 1942 („Der Fremde“ 1948), „La peste“ 1947 („Die Pest“ 1948), „L’homme révolté“ 1951 („Der Mensch in der Revolte“ 1953), von Sartre, etwa „Huit clos“ 1944 („Geschlossene Gesellschaft“), „Les mains sales“ 1948 („Die schmutzigen Hände“), „Les mouches“ 1943 („Die Fliegen“), „Le mur“ 1939 („Die Mauer“ 1973), „La nausée“ 1939 („Der Ekel“ 1973) oder auch „L’être et le néant“ 1943 („Das Sein und das Nichts“ 1993) zu studieren, zu diskutieren, das Denken daran zu schulen.

Indes ich noch in der Gymnasialzeit in den Schriften dieser und anderer Autorinnen und Autoren nach intellektueller Orientierung suchte, hatte sich Peter Kampits im fernen Wien Albert Camus, Jean-Paul Sartre sowie Gabriel Marcel, alle drei Schriftsteller und Philosophen des Existenzialismus und einer sowohl politisch als auch philosophisch engagierten Literatur, für seine Qualifikationsarbeiten der Promotion und der Habilitation gewählt.

Mit dem Doktortitel in der Tasche ging Peter Kampits in den späten 60er-Jahren nach Paris, um deren philosophische Literatur und literarische Philosophie vor Ort zu studieren. Der eine, Camus, ist zu der Zeit schon tot, zerschellt an einer Platane auf dem Weg von seinem Landhaus im südfranzösischen Lourmarin in seine Wohnung in der Rue Madame in Paris. Dem anderen, Sartre, konnte Kampits in Paris noch persönlich begegnen. Mehr als ein Jahrzehnt seines Lebens lag noch vor Sartre, das er ab 1973 in Blindheit erdulden musste, die das Schreiben, aber nicht öffentliche Auftritte unmöglich machte. Camus erhielt wenige Jahre vor seinem frühen Tod 1957 den Nobelpreis für Literatur. Sartre wurde er sieben Jahre später, 1964, zuerkannt, den er jedoch ablehnte; er wollte unabhängig bleiben, unbeeinflusst von Erwartungshaltungen an den Nobelpreisträger Sartre. Ein Entschluss, den er später vergeblich rückgängig zu machen suchte.

Zurück von den Studien in Paris und erneut an die Universität Wien, konnte 1968 Kampits’ Buch „Der Mythos vom Menschen. Zum Atheismus und Humanismus von Albert Camus“ gedruckt werden. Sieben Jahre später, 1975, erschienen die beiden Bücher „Sartre und die Frage nach dem Anderen. Eine sozialontologische Untersuchung“ sowie „Gabriel Marcels Philosophie der zweiten Person“.

Um die beiden einstigen Kultautoren, die sich zeitweilig auch persönlich nahe waren, bis sie aufgrund der Häme Sartres über Camus’ philosophische Position in „L’homme révolté“ sich zutiefst zerstritten und entzweit hatten, ist es inzwischen, in den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts, ruhiger geworden, vergessen sind sie indessen nicht.

Die Schnittstellen gemeinsamer gedanklicher Orientierungen führten bald zu einem sehr persönlichen Gespräch, als Peter Kampits und ich uns zu Beginn des Jahres 2004 zum ersten Mal persönlich begegneten und kurze Zeit zuvor voneinander Notiz nahmen. Er war Institutsvorstand der Philosophie und sollte bald auch erster Dekan der neu strukturierten Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft werden, ich freute mich auf meinen Eintritt in das Institut für Philosophie in Wien, um dort Transzendentalphilosophie zu unterrichten, zu der ich freilich auch Sartre zählte.

Das gemeinsame Gespräch erfuhr einen ersten Höhepunkt, als wir im Frühjahr 2011 zusammen einen Workshop zum Thema „Ich und der Andere – Fichte und Sartre über die Freiheit“ veranstalteten, dessen Beiträge 2015 im Band „Fichte und Sartre über Freiheit. Das Ich und der Andere“ erschienen sind. Die Konzeptionen dieser beiden ebenso unterschiedlichen wie im Geiste verwandten Denker der Freiheit hat unsere Gespräche stark beflügelt. Kampits las Sartre in der Tradition der in Wien so stark präsenten Phänomenologie, ich verstand Sartre in der Perspektive Descartes’, Kants, Fichtes und Hegels, die maßgeblich Sartres Denken beeinflussten. Freiheit, die heute so oft bestritten wird, ist, so sind und waren wir uns einig, die Grundlage verantwortlichen Handelns des Menschen in der Welt, auch wenn der existenzialistische Denker Sartre die Möglichkeit der Freiheit hart an ihren Grenzen zur Kausalität der Natur auslotet, wie Kampits mehrfach gezeigt hatte, gerade auch weil ihn medizinethische Fragen sehr stark beschäftigten und er in diesen Debatten in Österreich stimmführend war und ist.

Wenige Jahre später war es Peter Kampits, der ein Kolloquium aus Anlass des 100. Geburtstages von Albert Camus im November 2013 veranstaltete und unsere Gespräche sich wieder zusammenfanden. Das war auch die Zeit, als Camus’ „Caligula“ 2012 in der Regie von Jan Lauwers auf dem Programm des Burgtheaters stand, mit Cornelius Obonya in der Hauptrolle auf der Casino-Bühne. Camus bekam damit am Schwarzenbergplatz einen bemerkenswerten Auftritt in Wien, der mit großer Wucht und überwältigender Theatralität zeigte, wie zeitgemäß und heutig Camus’ absurdes Theater noch immer sein kann. Camus hatte das Stück 1938 geschrieben, um in ihm selbst die Hauptrolle in einem kleinen Theater in seiner Heimatstadt Algier zu realisieren. Dazu sollte es nicht kommen. Erst 1945 wurde es in Paris uraufgeführt, nicht mit Camus in der Hauptrolle.

Das Stück handelt von dem römischen Kaiser Caligula, der nach dem Verlust seiner Schwester und Geliebten Drusilla in einen Machtrausch verfällt. Er ist kein brutaler Despot, sondern ein raffinierter, intellektueller Verbrecher, der seine Nächsten und Untertanen immer mehr seiner Macht oder genauer seinem Machtmissbrauch, unterwirft, um seine absolute Freiheit zu verwirklichen und wie in einem Experiment prüft, was sie alles erdulden, bis er schließlich von ihnen erdolcht wird. Ein Tod, gegen den er sich am Ende nicht wehrt. Camus nennt den Tod Caligulas einen Selbstmord auf höherer Ebene. In der Deutung von Peter Kampits: „Caligula findet sich in einer ‚ewigen Einsamkeit’ und Verschlossenheit für den Anderen. […] In dieser Einsamkeit seiner Selbstvergötterung erfährt Caligula, dass die Absolutsetzung der Freiheit und die bloße Umkehrung der Werte nicht ausreichen, um das Unmögliche möglich zu machen und um diese Einheit zu erreichen.“ Und weiter: „Am Scheitern Caligulas, der der Maßlosigkeit seines Anspruches nicht absagen kann, deutet sich auch eine Grenze an, die für Caligula in erster Linie als Grenze seiner Freiheit bestimmt ist. Caligulas Auflehnung verwirklicht und vollendet sich in einer absoluten und unbegrenzten Freiheit, die als Verfügbarkeit über den Anderen den Menschen zu einem Objekt reduziert, und damit am Menschlichen des Menschen vorbeigeht.“

Wenn auch nicht zu diesem Stück, so fanden wir uns doch manches Mal, zufällig oder geplant, zusammen, um die immer seltener gespielten Werke von Sartre oder Camus im Theater, meist in kleinen Off-Theatern, zu besuchen und zu besprechen, wenn sie denn doch auf dem Plan waren.

Die Zeit der Hochblüte, in der der Existenzialismus in aller Munde und in hohem Kurs stand, zu dem Camus aber dezidiert nicht gezählt werden wollte, und die Zeit, in der das Absurde Theater in Off-Bühnen der freien Theaterlandschaft zelebriert wurde, ist vorbei. Die Sorgen um die Zukunft, das politische Engagement, die die Kriegs- und Nachkriegsgeneration eines Camus, der mit seiner verbotenen Zeitschrift „Combat“ im Widerstand gegen Deutschland aktiv war, oder Sartre, der zeitweilig Kriegsgefangener in Deutschland war, zu ihrer engagierten Literatur leitete, sind heute andere geworden. Und doch sind sie so fern nicht von diesen beiden Denkern. In der Corona-Pandemie wurde Camus’ „Die Pest“ erneut zum Bestseller.

Die Frage der Anerkennung des Anderen, die Peter Kampits wieder und wieder thematisiert hat, mit Sartre, mit vielen anderen Zugängen und Perspektiven, ist und bleibt aktuell.

Ob man von der Absurdität des menschlichen Daseins sprechen will, weil der zufolge seiner geistigen Anlage nach Sinn suchende Mensch dennoch keinen echten Sinn in der puren Gegebenheit des Daseins finden kann oder weil die Probleme des modernen Lebens sich immer mehr auftürmen, angesichts all der Kriege, die gewaltsam Lösungen suchen, die nichts als absurde Lösungen sein können, weil Krieg keine Probleme löst, oder ob man in einem Camus modifizierenden Sinn von der Absurdität sprechen will, die uns das moderne Leben aufzwingt, weil Menschen fast um jeden Preis nach Geltung, Anerkennung und Beachtung gieren, die kleineren oder größeren Caligulas leben mitten unter uns, Camus’ Denken hält Potenziale bereit, die lohnen, sich ihrer zu erinnern, sich diese zu vergegenwärtigen, um das eigene Fragen in ein ideelles Gespräch mit Camus zu bringen.

„Schon zu Lebzeiten war er (Camus) ein Mythos, der bestaussehende französische Schriftsteller aller Zeiten und einer der bedeutendsten Denker und Autoren seines Jahrhunderts. Man nannte ihn einen Moralisten, einen unbestechlichen

Intellektuellen, der die großen Menschheitsträume von der Transzendenz, von der Geschichtsutopie und von der Liebe wie Seifenblasen platzen ließ. Er hat grandiose, magische Sätze hinterlassen, die wie unverrückbare Felsbrocken in der Wort-Wüste des 20. Jahrhunderts herumstehen. An seinem Namen haftet ein bewunderndes Frösteln – und auch ein wenig Marmorstaub.“ (Die Zeit, Nr. 43, 17. Oktober 2013, S. 55)

Felsbrocken hat auch Sartre in das Gedächtnis der europäischen Kultur eingeschrieben: „Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein.“ „Der Mensch kann nicht bald frei und bald Sklave sein: er ist gänzlich und immer frei, oder er ist nicht.“ Das sind genau die Gedankenbrocken, die auch für Peter Kampits zum Leitbild wurden. Bündig fasst er die Grundstellung des Denkens von Sartre in die Worte: „Der Mensch, die realité humaine, wie Sartre sich ausdrückt, ist dadurch ausgezeichnet, dass in seinem Sein ein Sein einbezogen ist, das er eben nicht ist. Der Mensch ist nie mit sich selbst identisch (er ist vielmehr Anwesenheit bei sich), er ist immer von sich selbst getrennt, das heißt zugleich, er hat zu sein und ist nicht bloß, eben weil er nicht ist, was er ist. Und genau das ist für Sartre der Grund der Freiheit, die Möglichkeit, ein Nichts aus sich hervorzubringen.“

Diesem Nichts eingedenk hat Kampits Leerstellen zu füllen gesucht, um sie mitunter in Lehrstellen und Lehrstücke zu verwandeln, sei es in seinem Wirken als Hochschullehrer, sei es in seinem hochschulpolitischen Wirken, das ihm sichtlich große Freude bereitete.

Als Gründungsdekan hat Peter Kampits die Fächerverbindung der neuen Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft in den Gesprächen mit dem Rektor der Universität Wien, Georg Winckler, stark vor anderen Optionen favorisiert. Er gestaltete die neue Fakultät bis zu seiner Pensionierung 2009 mit Energie und Einsatz, versuchte die Fächerkulturen dieser beiden Bereiche zu verschränken, die sich zögernd einander annäherten. Wiederholt gelang ihm mit einer sehr klugen, weitsichtigen und ausgleichenden Personalpolitik, die Fakultät in neue, kreative Bahnen zu lenken, mit einem feinen Gespür für Stärken wie für Schwächen derer, mit denen er arbeitete. So ausgleichend er wirken und handeln kann, so sehr liebt er es in anderen Kontexten, zu provozieren, zu polarisieren und Positionen einzunehmen, die man nicht immer mit ihm teilen muss. Daran muss sich bewähren, was es im konkreten Leben heißt, auch in der Kontroverse Freiheit und wechselseitige, respektvolle Anerkennung zu wahren.

Kampits war ab 2007 langjähriges Mitglied der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt. Die Fakultät durfte mit ihm 2008 die Verleihung des Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich feiern, dem sich jüngst das Goldene Ehrenzeichen, neben anderen Auszeichnungen, hinzugesellte. Nach der Pensionierung nahm Kampits von 2012 bis 2016 eine Universitätsprofessur für Ethik in der Medizin an der Donau-Universität Krems an und war zudem Leiter des dortigen Zentrums für Ethik in der Medizin.

Die Festgabe zum 80. Geburtstag ist ein Zeichen des Danks und der Anerkennung für ein fortgesetztes unermüdliches Wirkens um Themen der Medizinethik, die Peter Kampits an der Universität Wien mit Energie und innovativen Konzepten auf den Weg gebracht, lange Jahre betreut und an der neuen Wirkungsstätte fortgesetzt hat, um zu einigen, die Gesellschaft bewegenden Themen der Gegenwartsphilosophie beizutragen. Stets war es ihm aber auch ein zentrales Anliegen, die Phänomenologie als einen gewichtigen Teil der Tradition der Philosophie zu pflegen und zu wahren, die in Wien seit Brentano stark verankert war. Überhaupt hielt er in seinen Leitungsfunktionen den Raum offen für eine breite Palette philosophischer Themen der Tradition von der Antike bis in die Gegenwart, die es lebendig zu halten oder erst zu kreieren galt. Ferner fand er Wertschätzung für den Blick, der die europäische Tradition in außereuropäische Felder der Philosophie weitete, wie dies an der Universität Wien seit Jahrzehnten präsent war, als Interkulturelle Philosophie noch nicht im öffentlichen Bewusstsein der Gegenwartsphilosophie angekommen war.

In Streitbarkeit und Offenheit hat Peter Kampits Möglichkeitsräume der Philosophie gelassen und Möglichkeitsräume geschaffen. Kontroversen hat er nicht gescheut, klare Positionen bezogen, die man teilen oder anfechten konnte. Ein sehr herzlicher Dank für das lange, offene, freundschaftliche Gespräch!

Dr. Violetta L. Waibel, M.A. ist Universitätsprofessorin am Institut für Philosophie an der Universität Wien.

Reinhard Linke und Christoph Mayer

Der Philosoph Peter Kampits. Denker, Mahner und stets kritischer Geist

Dass Peter Kampits als einer der bekanntesten Philosophen Österreichs in Erscheinung treten wird, lässt sich beim Lesen seines Lebenslaufes wohl bereits vorausahnen.

Der am 28.Juni 1942 in Wien geborene Wissenschafter studierte nach der Matura im Gymnasium in der Geblergasse in Wien-Hernals Philosophie, Psychologie und Geschichte an der Universität Wien. Bereits 1965 wurde er dort promoviert und widmete sich in seiner Dissertation mit dem Titel „Das Bild des Menschen bei Albert Camus: ein Mythos vom Menschen“ schon früh dem Werk des französischen Schriftstellers und Philosophen, das ihn sein Leben lang begleiten sollte.

Darauf folgte ein Postgraduate-Studium an der Sorbonne in Paris, der Geburtsstadt des Existenzialismus. „Diese Philosophie“ sollte für Kampits „zum Schicksal“ werden, schrieb sein Philosophenkollege Rudolf Burger (1938-2021) anlässlich Kampits’ 75. Geburtstag in der „Presse“. Denn durch diesen einjährigen Aufenthalt rückte die Präsentation und Interpretation der französischen Existenzialisten in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Er lernte Jean-Paul Sartre in Paris persönlich kennen und engagierte sich als Sekretär des christlichen Existenzphilosophen Gabriel Marcel. Durch diese Begegnungen hinterfragte Kampits auch immer wieder den Sinn der Philosophie. „Sie sollte sich nicht auf eine transzendentale Wolkentreterei beschränken, sondern Anleitungen für eine Ars vivendi geben“, so Kampits in einem Interview gegenüber dem ORF.

Zurück an der Universität Wien, habilitierte er sich 1974 mit einer Arbeit zum Werk von Sartre und Marcel, 1977 wurde Kampits zum Universitätsprofessor für Philosophie ernannt. Danach ging seine Karriere steil bergauf. Von 1987 bis 1991 sowie auch 2001 bis 2004 war er Vorstand des Instituts für Philosophie an der Universität Wien, ehe er in Folge der Neuorganisation der Universität 2004 Dekan der neuen Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft wurde.

Zu den französischen Existenzialisten verfasste Kampits auch mehrere Bücher: „Der Mythos vom Menschen. Zum Atheismus und Humanismus von Albert Camus“ (1968), „Sartre und die Frage nach dem Anderen. Eine sozialontologische Untersuchung“ (1975) und „Jean Paul Sartre“ (2004). Dabei thematisiert der Philosoph nicht nur die erste existenzialistische Phase Sartres, sondern auch den Bruch in seinem Denken, der nach dem Zweiten Weltkrieg aufkam. Von der unbedingten Freiheit des Menschen, so wie ihn auch Kampits in den Mittelpunkt rückt, wandte sich Sartre nun dem Marxismus und einer neuen Denkweise zu. Peter Kampits zu Sartre: „Sartre verdient es auch heute noch, als Philosoph ernstgenommen zu werden, als jemand, der unablässig für die Freiheit eintritt, eine Freiheit, die nie ohne Verantwortung sein kann und die ebenso oft hochgehalten wie missachtet wird.“

Auch zu Camus verfasste Kampits eine Studie: „Zur Aktualität von Albert Camus“ (2002). Der Mensch des 20. Jahrhunderts ist nach der Überzeugung von Camus ein Wesen, das den Heilserwartungen der Religionen und den Versprechungen politischer Parteiprogramme nicht mehr vertrauen kann. Was bleibt, ist die Situation der Absurdität – eine Haltung, die Camus mit den Philosophen der Postmoderne wie Jean-Francois Lyotard verbindet, die das Ende der „großen metaphysischen und politischen Erzählungen“ postuliert haben. Für Kampits war die Meinung des französischen Dichters eher die Legitimation selbstgefälliger Ideologien.

Doch Kampits’ Interesse betraf nicht nur die französischen Existenzialisten, er beschäftigte sich auch mit österreichischen Philosophen wie Ludwig Wittgenstein eingehend. In seinem Buch „Ludwig Wittgenstein. Wege und Umwege zu seinem Denken“ (1985) zeigte Kampits einen leidenschaftlichen Denker mit teils radikalen Behauptungen. Kampits sah in Wittgensteins Schaffen eine Übereinstimmung mit seinen eigenen Ansichten: Das Angebot von philosophischen Orientierungen, die jedem Menschen helfen, sein Leben autonom gestalten zu können. „Dass das Leben problematisch ist, heißt, dass dein Leben nicht in die Form des Lebens passt. Du musst dein Leben verändern und dann verschwindet das Problematische“, so Wittgenstein in seinem Werk „Vermischte Bemerkungen“.

Neben zahlreichen Veröffentlichungen und Radio- und Fernsehauftritten prägte er das öffentliche Bild auch als Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie oder als Präsident der Ferdinand-Ebner-Gesellschaft. Sein bereits 1984 erschienenes Buch „Zwischen Schein und Wirklichkeit: eine kleine Geschichte der österreichischen Philosophie“ ist auch heute noch ein Standardwerk. Durch seine pointierten Aussagen und Kommentare rief Kampits aber auch immer wieder Kritiker und Widerspruch hervor.

Aber auch in der niederösterreichischen Bildungslandschaft hat Peter Kampits seine Spuren hinterlassen. Kampits war von 1998 bis 1995 Wissenschaftlicher Leiter der Niederösterreichischen Landesakademie. Diese wurde 1988 durch den damaligen Landeshauptmann Siegfried Ludwig in Krems ins Leben gerufen mit dem Ziel, eine Universität neuen Stils in Niederösterreich vorzubereiten. Dies wurde mit der Eröffnung der Donau-Universität im Jahr 1995 auch erreicht. Daneben sah sich die Landesakademie als Wissensdienstleiter für fach- und gesellschaftspolitisch wichtige Themen und beschäftigte sich vor allem mit Fragen des Bildungswesens und der Landesentwicklung.

Aber auch an der Donau-Universität Krems selbst nahm Kampits eine wichtige Position ein: Von 2012 bis 2016 war er Universitätsprofessor für Ethik in der Medizin und Leiter des Zentrums für Ethik in der Medizin.