Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Während innerhalb Russlands das Verbot kritischer Medien und die Gleichschaltung der verstaatlichten Sender eine beinahe karikaturhafte Erzählung über traditionelle Werte und die Notwendigkeit der »Militärischen Spezialoperation« hervorbringen, arbeiten sorgfältig geplante Propagandaaktionen im Rest der Welt an der Destabilisierung demokratischer Gesellschaften. Ein planmäßiger Wahnsinn überzieht das Land. Er zeigt sich in inflationär gebrauchten Euphemismen und Hassrede, als Denunziation und in einem bis ins Subtilste durchdachten Strafregime. Und es ist ein Wahnsinn mit Geschichte. Denn die Gewalt, die die russische Gesellschaft unerbittlich im Griff hat, ist eine Fortführung der paranoiden Suche nach Feinden, der nächtlichen Verhaftungen, Durchsuchungen und Folterungen sowie der Gulags aus dem Sowjetregime – in grellem, neuem Gewand und verschmolzen mit dem Gangstertum der Neunzigerjahre. In ihrem einzigartigen Ton, der so präzise wie ironisch ist, zeigt Irina Rastorgueva in einer Montage aus Zeitungsfundstücken und unabhängigen Berichten, aus der eigenen Erfahrung genauso wie aus der Analyse kremlkritischer und russlandtreuer Autoren das Wirken der russischen Selbstvergiftung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 429

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

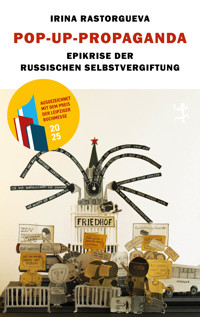

Pop-up-Propaganda

Irina Rastorgueva

Pop-up-Propaganda

Epikrise der russischen Selbstvergiftung

Mit einem illustrierten »Ratgeber für das Überleben«

und einem Nachwort von Thomas Martin

Inhalt

Vorwort

1 Korrumpierte Semantik oder: Postironie in Zeiten der Postwahrheit

2 Hier spricht Moskau

3 Der Garten der Pfade, die sich verzweigen

4 Antirussische Verschwörung

5 Pseudowissenschaft

6 Religion

7 Exkurs: Die nationale Frage

8 Zerfall des Imperiums

9 Nachrichten! – Juni 2023

10Illustrierter Ratgeber für das Überleben

11 Traditionelle Werte

12 Der ewige Krieg

13 Gewalt: Die wilden Neunziger

14 Die Propaganda, die Angst und der Protest

15 Was tun?

Anstelle eines Nachworts

Propaganda ist für alle da, für mich zuallererst

von Thomas Martin

Vorwort

Am 9. September 2004 veröffentlichte Anna Politkowskaja im Guardian einen Artikel mit dem Titel »Poisoned by Putin« (»Von Putin vergiftet«) über ihre Reise nach Beslan (Nordossetien), als Terroristen die Schule stürmten, und darüber, wie russische Sicherheitsdienste versuchten, sie im Flugzeug zu vergiften und sie wie durch ein Wunder überlebte. Sie schreibt darüber, wie damals, im Jahr 2004, fast alle Journalisten über das wahre Bild der Geschehnisse in Beslan gelogen haben, dass niemand das Vorgehen der Spezialdienste kritisierte, infolge dessen beinahe zweihundert Kinder starben. Nur ein Journalist der Zeitung Iswestija berichtete offen über die Geschehnisse und wurde sofort gefeuert. Im letzten Absatz schreibt Politkowskaja: »Wir rasen zurück in den sowjetischen Abgrund, in ein Informationsvakuum, das den Tod durch unsere eigene Unwissenheit heraufbeschwört. Alles, was wir haben, ist das Internet, wo es noch freien Zugang zu Informationen gibt. Ansonsten gilt: Wenn Sie weiterhin im Journalismus arbeiten wollen, vergessen Sie nicht, dass Sie Putin gegenüber absolut unterwürfig sein müssen. Andernfalls droht der Tod, die Kugel, Gift oder ein Prozess – je nach dem, was unsere Spezialdienste, Putins Wachhunde, für richtig halten.«

Politkowskaja wurde an Putins Geburtstag am 7. Oktober 2006 im Aufzug ihres Wohngebäudes im Zentrum Moskaus erschossen. Die Person, die den Mord angeordnet hat, wurde nie gefunden. Und sie war nicht das einzige Opfer von Putins Regime. Die internationale Organisation Reporter ohne Grenzen führt an, dass Russland bei der Zahl der ermordeten Journalisten in Europa führend ist. Seit 2001 wurden in Russland mindestens 37 Medienmitarbeiter umgebracht.

Jeder, der seither versuchte, der Kreml-Propaganda die Wahrheit entgegenzusetzen, wurde entweder getötet oder verließ Russland. In Spuren sickert die Realität immer noch durch Telegram-Kanäle und Onlinemedien, aber jetzt sind nicht nur diejenigen, die die Wahrheit schreiben, in Gefahr, sondern auch diejenigen, die sie lesen. Und natürlich sollten wir nicht vergessen, dass die Loyalität gegenüber der Propaganda nur diejenigen satt macht, die sich an ihrer Verbreitung beteiligen, während sie den Konsumenten, also der großen Mehrheit der Bevölkerung, lediglich eine Nachahmung des Lebens bietet, eine schlafwandlerische Existenz in gut gepolsterter Unwissenheit.

Im Vierteljahrhundert von Putins Herrschaft hat sich die Kreml-Propaganda so weit von der Realität entfernt, dass sie zu einem eigenständigen Bild der Welt geworden ist, in der nicht nur die Behörden, sondern auch ein großer Teil der Bevölkerung lebt. Bis 2008 ging es in der Propaganda um Stabilität, die Überwindung der Krise, die Bekämpfung des Terrorismus, den Aufbau einer Machtvertikale mit dem Ziel der Herstellung von Ordnung im Land. Damals wurde durch die Propaganda im öffentlichen Bewusstsein die Annahme geformt und verstärkt, dass Putins Kandidatur alternativlos sei und von der Mehrheit unterstützt werde. Später kamen der Hass auf den Westen, die Bildung von inneren und äußeren Feindbildern und die Idee einer Rückkehr zur schönen sowjetischen imperialen Vergangenheit hinzu. Seit 2012 hat sich das Feindbild endgültig gefestigt und die Propaganda ist immer aggressiver und militaristischer geworden. Und mit dem Ausbruch eines umfassenden Krieges in der Ukraine hat Russland zusätzlich eine Zensur über alles Militärische verhängt, und den Medien und Nutzern sozialer Medien ist es gesetzlich verboten, Informationen zu veröffentlichen, die von den staatlich verbreiteten abweichen.

Über die russischen Propagandisten von heute könnte man ein eigenes Buch schreiben. Fast alle von ihnen waren einmal Journalisten, einige von ihnen sogar begabte. Es ist kaum zu glauben, aber 2002 sagte Wladimir Solowjow im ein Jahr zuvor von der Gazprom-Media Holding übernommenen Sender NTW: »Ein Journalist muss seinem Publikum gegenüber verantwortlich sein, und Präsident Putin ist kein Gott, der uns das Recht auf Wahlfreiheit vorenthält.« Und dann wurde er zu einem der wichtigsten Sprachrohre des Putinismus und kaufte sich zwei Villen am Comer See in Italien. Jetzt ist Wladimir Solowjow ein Befürworter der Wiedereinführung der Todesstrafe, ein Liebhaber der sowjetischen Unterdrückung und sagt oft, dass die russische Armee in die baltischen Staaten ein- und durch Berlin hindurchmarschieren sollte. Dmitrij Kisseljow, der die Welt heute mit Atomwaffen bedroht, weigerte sich im Januar 1991, eine zensierte Version der gewaltsamen Auflösung von Demonstrationen in Vilnius zu lesen, wofür er von der lettischen Regierung mit einer Medaille ausgezeichnet wurde. Er hatte einst als Journalist in der Ukraine gearbeitet und vertrat absolut prowestliche Ansichten.

Es sind diese Leute, die mit großem Aufwand täglich Kreml-Narrative in die Köpfe der Russen hämmern, ihren Glauben an Putins Unverzichtbarkeit und die Aggressivität des Westens stärken und den Hass auf die Ukraine und die sogenannten Vaterlandsverräter fördern. Mit leichter Hand haben sie dafür gesorgt, dass Russland im Fernsehen und in der Realität zu völlig unterschiedlichen Ländern geworden sind. Heute kann ich diese Leute nicht als Journalisten bezeichnen, genauso wenig wie Putin als Präsidenten.

Bevor ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich drei Jahre lang russische Nachrichten aus einer Vielzahl von Quellen gelesen – unabhängige TV-Nachrichtenkanäle, elektronische Publikationen wie Meduza, Novaya Gazeta, Radio Liberty, SOTA, OVD-Info und andere sowie staatliche Nachrichtenseiten wie RIA Novosti, TAS und sogar Russia Today, ich sehe gelegentlich Folgen von Solowjow, Itogi Nedeli (»Ergebnisse der Woche«) mit Kisseljow, die Talkshow 60 Minuten mit Olga Skabejewa und Jewgeni Popow, Sendungen wie StopFake, die nichts anderes tut, als falsche Informationen zu verbreiten, und so weiter.

Ich lese täglich mehrere Hundert Nachrichten aus verschiedenen Quellen. Nach den ersten fünf verblasst die Realität: »Ein Mann wollte sich vor dem Gebäude des Innenministeriums verbrennen und wurde beschuldigt, die russische Armee zu verunglimpfen«; »Aufgrund von Überschwemmungen wurden die Einwohner von Kurgan über die Unterbrechung der Wasserversorgung informiert und aufgefordert, einen Wasservorrat anzulegen – 16,5 Badewannen pro Person«; »In Orenburg nahm eine Einwohnerin eine Videobotschaft an Putin auf, in der sie sich über schlechte Straßen, fehlende Schulen, Kindergärten und öffentliche Verkehrsmittel beklagte – daraufhin kamen die Ordnungshüter zu ihr«. Überflüssig zu sagen, dass sie nicht in friedlicher Absicht kamen.

Dieses Buch ist eine Collage aus Fakten, Nachrichten, Artikeln und Studien, aus Notizen und Mitteilungen von Freunden, Familienangehörigen und Bekannten, aus den Anweisungen verschiedener Menschenrechtsorganisationen, es ist eine Collage von Absurdität, Angst und Gewalt. Ich führe die Quellen im Einzelnen nicht auf, denn das würde ein Drittel des Buches einnehmen und die Informationen, auf die ich mich beziehe, sind leicht zu finden. Einige für die Neue Zürcher Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschriebene Artikel habe ich für dieses Buch überarbeitet. Auch könnten ununterbrochen und »grenzenlos« verschiedenste Details und Erläuterungen hinzugefügt werden, aber mir scheint, dass das hier Geschriebene ausreicht, um zu verstehen, wie die russische Propagandamaschine arbeitet und warum als Ergebnis dieser erbarmungslos verrichteten Arbeit Menschen sterben und Städte zerstört werden, was diejenigen antreibt, die Kriegsgegner als Verräter an ihrem Heimatland bezeichnen und warum sie bereit sind, ihre eigenen Kinder dem Tod zu überlassen.

Was in Russland, mit Russland, zwischen anderen Ländern und Russland geschieht, ist vom Standpunkt der Rationalität und Logik aus kaum zu beschreiben. Dieses Geschehen sprengt den Rahmen der »Normalität«, sodass es sich, egal, wie man es beschreibt, als dystopischer Roman mit Elementen des Absurden oder als Lehrbuch der Psychiatrie erweist. Davon unbenommen funktioniert die »Gesellschaft des Spektakels«, wie sie der französische Situationist Guy Debord bereits in den 1960er-Jahren beschrieben hat, weiterhin. Auf der einen Seite steht der Männerchor: Keine Waffen, Kälte, miese Ausrüstung, Ratten, Mäuse, schlechtes Essen, kein Wasser, kein Geld, wir werden alle hier sterben. Der Chor der Frauen auf der anderen Seite: Bringt die Männer, Väter, Söhne zurück, sie haben keine Ausrüstung, nur Ratten und Mäuse, sie hungern und frieren, bringt sie zurück. Putin sitzt in der Mitte und trifft sich mit Witwen und mit Kindern, die keine Männer, keine Väter mehr haben: Weihnachten, das orthodoxe, ist das familiärste Fest, sagt er, herzlichen Glückwunsch. Die Ukraine erstickt im Blut. Die Region Belgorod wird bombardiert. Man hört gemischte Chöre: keine Straßen, keine Heizung, kein Wasser, kein Strom, kein Geld, keine Hühner, keine Eier, keine Medikamente … Kommunale Infrastrukturen, die seit Jahrzehnten nicht repariert wurden, brechen zusammen. Die Schrauben der »traditionellen Werte« werden immer fester angezogen und das Leitmotiv der Entschuldigungen ertönt: Ich entschuldige mich dafür, dass ich ukrainische Lieder gehört habe, dass ich die russische Armee beleidigt habe, dass ich meine Brüste gezeigt habe, dass ich Akunin gelesen habe, dass ich Orwell zitiert habe, dass ich meinen Mund aufgemacht habe, dass ich geboren wurde. Nein! Lasst uns nicht von traurigen Dingen reden, sagt der Präsident, dem Legionen von getöteten Mitbürgern über die Schultern schauen – es ist Feiertag. Die Witwen senken gehorsam den Blick, die Kinder erzählen fröhliche Geschichten, Putin verringert den Abstand zwischen sich und den Gästen, rückt seinen Stuhl ein paar Zentimeter vor, man sieht deutlich sein Gesicht. Jetzt liegen nicht mehr fünf Meter zwischen ihnen, sondern nur noch vier Meter und neunzig Zentimeter. Alle lachen. Und Putin verspricht, die Probleme zu lösen. Diesen auserwählten Frauen hat er es versprochen. Aber nicht den anderen. Er kann sie nicht sehen, also existieren sie auch nicht. Vorhang.

Es ist ein Phänomen, die Zivilisation erscheint in Russland nur dort, wohin der Präsident persönlich kommt. Es ist ein Pop-up-Land. Für ihn werden in den Städten die Straßen gepflastert, die Fassaden der verfallenen Häuser mit Bannern bedeckt, der Rasen ist grün gestrichen, das Gebiet verschönert, die Stadt buchstäblich aus den Ruinen der Sowjetunion wieder aufgebaut. Nur die großen regionalen Zentren sind noch am Leben, während die Peripherien absterben, denn der Präsident geht nicht in die Peripherien. Für den portugiesischen Diktator Salazar wurde eine fiktive Zeitung produziert, für Katharina Potemkins fiktive Dörfer, für den russischen Diktator wird heute ein fiktives Land geschaffen.

Das Theater des Krieges hat sich mit dem Theater des Absurden gekreuzt, und entstanden ist ein neues Monster, das sich in Berichten von der Front, verschiedenen Talkshows, Interviews und Reden von Abgeordneten, Ministern und Propagandisten vervielfältigt. Das Theater des Absurden ist ein Antidrama mit einem Antihelden; in der Tat sind diese Antihelden hohle Männer aus dem Gedicht von T. S. Eliot:

Wir sind die hohlen Männer

Die Ausgestopften

Aufeinandergestützt

Stroh im Schädel. Ach,

Unsere dürren Stimmen,

Leis und sinnlos

Wispern sie miteinander

Wie Wind im trockenen Gras

Oder Rattenfüße über Scherben

In unserem trockenem Keller

Gestalt formlos, Schatten farblos,

Gelähmte Kraft, reglose Geste;

Die hinüber sind, sehenden Auges,

Ins andere Reich des Todes,

Wenn sie an uns denken, denken sie nicht

An gewalttätige verlorene Seelen,

sondern an hohle Männer,

An Ausgestopfte.

Das Rad der russischen Propaganda lässt sich endlos drehen, die Gesichter wechseln wie in einem Kaleidoskop, und es hat keinen Sinn, sich die Namen der Sprecher zu merken, denn es ist egal – nichts, was sie sagen, hat mit Logik, mit Realität, mit Leben oder Tod zu tun. Im Theater des Absurden funktioniert die Sprache als Mittel der Kommunikation nicht mehr, sie hat sich erschöpft. Und alles, was mit dem Absurden in Berührung kommt, findet keinen Ansatz, es zu bekämpfen oder auch nur zu bemitleiden. Wenn es in Berührung kommt, wird der Berührende selbst von der Kraft dieser Bewegung angezogen und findet sich im Wirkungsfeld der absurden Welt wieder, wie in einem Magnetfeld, das ihn fremdbestimmt. »Ich fühle, dass das Leben alptraumhaft ist, dass es hart und unerträglich ist, wie ein schlechter Traum. Schauen Sie sich um: Kriege, Katastrophen und Unglücksfälle, Hass und Verwirrung, Verfolgung und Tod warnen uns, die Menschen reden und verstehen einander nicht«, meinte der Dramatiker Eugène Ionesco in einem Interview mit einem deutschen Korrespondenten am Ende seines Lebens in Paris. Die sowjetische Propaganda hat sich die Ästhetik der revolutionären Moderne so lange zunutze gemacht, dass sie archaisch geworden ist. Die Ästhetik der modernen Propaganda hingegen ist von der Postmoderne in die Zerstörung des Sinnfälligen abgerutscht; selbst die in das Kyrillische eingebetteten lateinischen Symbole »Z« und »V« sind zu Symptomen des Zerfalls der Sprache geworden.

Wenn Kriege früher aus der Logik und dem Rationalismus erwuchsen, so erwächst der Krieg heute aus der Absurdität und einer neuen Sensibilität. Jedes totalitäre Regime ist sehr empfindlich. Wir können das an einem eindeutigen Beispiel beobachten. Alle Spielteilnehmer akzeptieren die Regeln des hypersensiblen Tyrannen und versuchen, Putins Gefühle nicht zu verletzen, hauptsächlich natürlich wegen der Atomwaffen, nicht aus Taktgefühl. Gleichzeitig schafft die neue Sensibilität ein Muster, einen neuen Bezugsrahmen, in dem man eine Vielzahl von Gefühlen und Sympathien empfinden und in der richtigen Weise ausdrücken soll. Es gibt neue Grenzen des Akzeptablen und Fragen wie: Ist es ethisch vertretbar, mit den getöteten und verwundeten Bewohnern der Region Belgorod zu sympathisieren, da Charkiw von dort aus bombardiert wird? Ist es überhaupt angebracht, die russische Zivilbevölkerung zu bemitleiden, und kann man das als friedlich bezeichnen? Ist es ethisch vertretbar zu sagen: »Ein guter Russe ist ein toter Russe«, wenn man selbst aus Russland kommt? Ist es für einen Russen akzeptabel, »Ruhm der Ukraine« zu sagen, wenn seine jüdischen Vorfahren einst unter den Pogromen in Berdytschiw litten? Und wird die Schuld der Russen durch einen Wechsel der Staatsbürgerschaft weggewaschen?

Gleichzeitig mit dieser neuen Ethik ist immer noch eine postmoderne Sensibilität am Werk, und zahlreiche Memes mit Putin, Schoigu, Peskow, Lukaschenko, Macron und Scholz erscheinen vor dem Hintergrund des Krieges. Der Dritte Weltkrieg und der Atomkrieg werden ebenfalls zu Memes. Falsche Zitate und Fakten tauchen auf, und Verschwörungserzählungen aller Art werden hinzugefügt. Und das alles vor dem Hintergrund feierlicher Reden, aggressiver Ausbrüche, Analysen darüber, wer, wie und bei welcher Gelegenheit das Recht hat, Aggressionen zu äußern, wer Sympathie für sich beanspruchen kann, wer sich mit wem öffentlich auf Podien treffen kann und wer nicht, während jeden Tag Menschen sterben, die von Politik nur erfahren, wenn sie von ihr beansprucht werden – während Träume und Zukunftspläne von Kindern, Frauen, Männern, Familien sterben. Jeden Tag gibt es Durchsuchungen und Verhaftungen, Verhöre und Folter. Eine Freundin von mir schrieb in ihrem Neujahrsgruß zum Beispiel: »Dieses Jahr hat uns die Illusionen genommen. Mir ist klar, dass das nächste schlimmer sein wird. Schrecklicher. Aber wir können uns doch nicht die Hoffnung nehmen lassen, oder? Lasst uns auf ein Wunder hoffen. Und dass das verdammte Böse sterben wird.« Im Jahr 2022 war der Status einer Ausländischen Agentin über sie verhängt worden, ihre Sicherheit in Russland ist seither jeden Tag infrage gestellt. »Wir wurden gewarnt«, schreibt sie, »dass die Frage unseres Strafverfahrens nur eine Frage der Zeit ist, und uns wurde geraten, dringend Reisepässe für zehn Jahre zu beantragen, denn wenn man eine Person ist, die in ein Strafverfahren verwickelt ist, wird kein Pass mehr ausgestellt.« Und obwohl ich ihr geschrieben habe, dass niemand uns die Hoffnung nehmen kann, glaube ich selbst nicht wirklich daran.

Es fällt mir schwer, mir ein demokratisches Russland vorzustellen, in dem die Maßnahmen der Behörden darauf ausgerichtet sind, das eigene Land zu entwickeln, den Lebensstandard der Menschen zu erhöhen, die Natur zu schützen und starke wirtschaftliche Beziehungen zur Welt aufzubauen. Es fällt mir auch schwer, mir vorzustellen, dass ich eines Tages auf die Insel Sachalin zurückkehren kann, wo ich geboren wurde und 33 Jahre lang gelebt habe und wo meine Verwandten und nahestehenden Menschen immer noch leben. Und es scheint mir kaum vorstellbar, dass ich eines Tages ohne Angst die Wahrheit über Russland in Russland schreiben und veröffentlichen kann. Schon jetzt fürchte ich um meine Angehörigen, die in diesem Gulag, dessen Größe deckungsgleich mit der des Landes ist, zurückgeblieben sind und die für mein Schreiben bestraft werden könnten. Dass sie nicht nur eingesperrt, sondern auch geschlagen werden, dass sie mit Elektroschocks gefoltert werden oder dass man ihnen einen Sack über den Kopf stülpt, damit sie nicht mehr atmen können, dass sie vergewaltigt werden könnten. Mit meiner Mutter spreche ich am Telefon jedes Mal, als wäre es das letzte Mal. Wenn sie das Internet abschalten, höre ich ihre Stimme vielleicht nie wieder. Ich kann nicht mehr nach Russland fahren, weil ich ein Feind und ein Verräter an meinem Heimatland bin.

Das ganze Leben in diesem Land ist auf Feinde aufgebaut. Oder besser gesagt, auf den Kampf gegen Feinde. Der Vater meiner Großmutter wurde getötet, weil er ein Feind war – er kämpfte für eine unabhängige Ukraine. Der Onkel meiner anderen Großmutter wurde als Feind erschossen – weil er Pole war. Und ich bin ein Feind, weil ich nicht will, dass mein Land mit seinen Nachbarn kämpft, unschuldige Menschen inhaftiert, friedliche Städte bombardiert und Zivilisten erschießt.

Meine Vorfahren waren Polen, Ukrainer, Juden und Gott weiß wer noch, aber laut meinem Pass bin ich Russe. Und diesem Pass zufolge bin ich nicht nur ein Feind meines Volkes, sondern auch ein Feind vieler anderer Nationen. Für die Ukrainer, weil mein Land jetzt ihre Städte zerstört, für die Georgier, weil mein Land einen Teil des georgischen Territoriums besetzt hat, für die Polen, Finnen, Letten, Esten, Tschechen und viele andere, weil mein Land in seiner langen Geschichte viele Länder ruiniert, zerstört und angegriffen hat. Sie sind nicht meine Feinde, aber ich bin ihr Feind, wenn auch nur aufgrund meiner Staatsangehörigkeit.

Einfacher, als ein Feind zu werden, ist in meinem Land nur noch, ein Held zu werden. Denn Helden sind diejenigen, die im Kampf gegen ihre Feinde sterben. Es gibt einen Grund, warum die Sargpreise in Russland zwischen 2022 und 2023 auf ein Rekordhoch gestiegen sind. Das ist nichts Besonderes – es ist nur so, dass die russische Sargindustrie mit den militärischen und wirtschaftlichen Erfolgen des Landes nicht mithalten kann. Möglicherweise unterliegen Särge den Sanktionen des »kollektiven Westens«, sonst würden sie importiert werden, um das Übermaß an Helden unter die Erde bringen zu können.

Das Vorhandensein von Helden, aber auch die Anwesenheit von Feinden, das macht die ewige Mythologie totalitärer Staaten aus. In Russland werden Verbrecher – Mörder und Vergewaltiger – als Helden bezeichnet. Ihnen werden Denkmäler errichtet, ihnen werden Lieder gewidmet, sie werden als Vorbild für Kinder dargestellt. Echte Helden, die die Interessen ihres Volkes verteidigen, werden in Gefängnissen gefoltert, auf Demonstrationen verprügelt und auf Polizeistationen getötet. In meinem Land herrscht ein kalter Bürgerkrieg, aus dem es keinen Ausweg außer einem gewaltsamen gibt. Einzige Hoffnung – dass es vielleicht nur so scheint.

P. S. Ich habe gehört, dass in Nowosibirsk eine Zeitkapsel geöffnet wurde, die vor einem halben Jahrhundert vergraben wurde. Der darin enthaltene Brief wurde von den noch lebenden Verfassern selbst verlesen. Und da stehen solche Zeilen: »Mögest du überall auf der Welt Freunde haben, möge immer Frieden herrschen.« Wir können nur hoffen, dass sie nach dem Verlesen des Briefes nicht verhaftet wurden.

1

Korrumpierte Semantik oder: Postironie in Zeiten der Postwahrheit

In der Kolchose lief es schlecht. Nicht ganz schlecht, man könnte sogar sagen, gut, aber es wurde von Jahr zu Jahr schlimmer und schlimmer …

Wladimir Woinowitsch

Eine Frau beschwerte sich über die russische Post. Der Frau war ein Paket für ihren mobilisierten Ehemann gestohlen worden. Und das war nicht der erste Diebstahl. Als erstes stahl man ihr ihr friedliches Leben, dann die Möglichkeit, in einem normalen, zivilisierten Land zu leben, ihren Kindern wurde die Möglichkeit gestohlen, eine gute Ausbildung zu bekommen und ins Ausland zu reisen, und schließlich stahl man ihr den Ehemann. Und dann noch, wie zum Hohn, ein Paket auf dem Weg durch die russische Post. Überraschenderweise empörte sich die Frau ausschließlich über den Diebstahl des Pakets. Vielleicht, weil ein Ehemann immerhin gegen eine Packung gefrorener Teigtaschen, Pelmeni oder Wareniki, oder ein Bündel Brennholz für den Winter eingetauscht werden kann. Irgendwann wird er vielleicht auch zur »Schulbank eines Helden« in der Schule, die ihr Sohn besucht – ein Sohn, der ebenfalls darauf vorbereitet wird, gestohlen und in Brennholz, Pelmeni oder eine Schulbank verwandelt zu werden.

Die kleine Geschichte aus Russland lässt sich nicht nur als Spiegel des Sozialen lesen, sie wirft auch ein Licht auf die so sprichwörtlich wie rätselhaft strapazierfähige russische Seele. Nicht die absurdeste noch die brutalste Wendung können ihr etwas anhaben. Täglich wird auf den Websites russischer Regionalverwaltungen von der Übererfüllung des Plans für »Schulbänke der Helden« berichtet. Ein landesweites patriotisches Projekt zu Ehren der in der Ukraine Gefallenen, deren Namen, Lebensdaten und Gesichter auf den Tischen der Schüler ab Klasse 3 verewigt sind. Das Recycling von Männern zu Schultischen hat ein industrielles Niveau erreicht. Manchmal lassen sich Männer auch gewinnbringend gegen ein Auto oder gegen Geld eintauschen, aber das ist inzwischen eine Seltenheit. Denn zuvor wurde dem Land eine ganze Generation, wurden ihm zwanzig Jahre wirtschaftlicher, sozialer und politischer Entwicklung gestohlen. Und ein Auto ist auf jeden Fall mehr wert als ein Mann – und erst recht als eine Frau.

Es scheint, dass die politische Postmoderne in der Russländischen Föderation ihren Höhepunkt erreicht und ein schleichendes sterbendes Territorium mit undeutlichen, abbröckelnden Grenzen geschaffen hat. Noch einmal in den Worten des Präsidenten der Föderation: »Russland endet nirgendwo.« Das heißt, dieses Land hat überhaupt keine Grenzen. Es ist nicht einmal mehr ein Land, sondern ein Mythos von einem Land, dessen Grenzen ebenfalls ein Mythos sind. Die Propaganda ist mit der Produktion von Narrativen in ebenfalls industriellem Maßstab beschäftigt, sie werden geboren und sterben, bevor man ihrer gedenken kann. Aus diesem Grund hat eine Spezialoperation im Nachbarstaat so viele verschiedene Ziele, die jedes für sich weder konkret noch erreichbar sind. Weil der Krieg für den Krieg notwendig ist, denn er ist der einzige Garant für Putins Macht. Das heißt Krieg um des Krieges willen, weil – mit Clausewitz – der Zweck des Krieg benannten Gewaltakts ist, »den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen«. Wer Gegner ist, obliegt natürlich »unserer« Bestimmung. Abgesehen davon hat jede andere Realität jeden Sinn verloren. Es ist eine Welt ohne Basis, mit einem beschnittenen Koordinatensystem, in dem Vorwärts- und Aufwärtsbewegungen unmöglich sind, nur Rückwärts- und Abwärtsbewegungen. Und der russische Präsident lebt in einer erfundenen Welt, die aus diesen temporären Narrativen aufgebaut ist: Wir kämpfen für das russische Volk, gegen den Faschismus, gegen die NATO, für traditionelle Werte, für das Recht der Kinder, zwei Elternteile zu haben – sprich Mama und Papa, aber Papa muss die Heimat verteidigen, also gibt es statt Papa eine Medaille für Bachmut. Und er, der Präsident, versucht, alle davon zu überzeugen, dass diese Realität wirklich »real« ist, und mit erstaunlicher Bereitschaft wird dieser Glaube von allen Ebenen der Regierung übernommen, bis hin zum kleinsten Beamten in der Dorfverwaltung. Um genau zu sein, ist es nicht einmal ein Glaube, sondern ein Spiel mit dem Glauben.

Es ist nicht einmal Wladimir Wladimirowitsch Putin, der eine parallele Realität geschaffen hat, sondern es wurde das, woran er glauben wollte, für ihn geschaffen. Diese sorgfältig sortierte Realität wird ihm in speziellen Ordnern vorgelegt, und er verbreitet sie über die Medien im ganzen Land und in den Nachbarländern. Und dann werden Entscheidungen auf der Grundlage dieser Vorstellungen von der Welt getroffen, und die Ergebnisse der Entscheidungen werden sorgfältig nach den Präferenzen des Präsidenten sortiert und ihm wieder in Ordnern gebracht. Der Zyklus wiederholt sich endlos, jeden Tag … Wenn der Präsident plötzlich beschließt, eine russische Stadt zu besuchen, wird diese buchstäblich aus Ruinen erschaffen, bevor das Staatsoberhaupt eintrifft. Wenn er, sagen wir, nach Samara fährt, wird die Route der präsidialen Wagenkolonne eilig asphaltiert, Rasenflächen werden angelegt, einsturzgefährdete Häuser unter Bannern versteckt, Scharfschützen auf den Dächern postiert, falls es zu zu unerlaubten Liebesbekundungen an den Präsidenten kommen sollte. Angestellte staatlicher Unternehmen werden angewiesen, sich als glückliche Menschen auszugeben, da sie sonst entlassen werden, ausgetauscht gegen wirklich glücklich Aussehende.

Eine Frau aus Nowosibirsk beschwerte sich auf einer Sitzung des Rates für Wissenschaft und Bildung beim Präsidenten der Föderation über die geringen Gehälter der Forscher. Dem Chef wurde so überraschend, außerplanmäßig und in aller Öffentlichkeit ein Stück unschöner Wirklichkeit offenbart. Und Putin war tatsächlich überrascht, und wies an, wie es nur wirkliche Staatsoberhäupter können, die Gehälter für Forscher zu erhöhen, und zwar umgehend – und ihm wurde berichtet, dass seine Anweisung umgesetzt wurde, und zwar umgehend. Er gab sogar die Anweisung, die Verantwortlichen für derart niedrige Honorare zu überprüfen und zu bestrafen. Und noch am selben Tag kamen die Ordnungshüter zu der Frau und verlangten von ihr, zu gestehen, wer sie zu dieser abscheulichen Provokation angestiftet hatte. Was die Forschung betrifft, ist in Nowosibirsk jetzt alles in Ordnung, die Wissenschaftler sind mit ihren Gehältern zufrieden.

Die gesamte Außen- und Innenpolitik Russlands beruht nicht auf Wissen, sondern auf einer Vorstellung (wir sagen nicht Idee) von der Weltordnung, wobei die realen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Prozesse völlig außer Acht gelassen werden. Nach Putins Auffassung kämpft Russland für eine multipolare Welt. Das heißt, eine Welt ohne die Vorherrschaft der USA. Putin hat mehrfach betont, dass Multipolarität Freiheit bedeutet und dass die Oktroyierung des US-amerikanischen Willens auf andere Länder Unfreiheit ist. Und er, Putin, kämpft in der Ukraine unter anderem für eine gerechtere multipolare Welt, die auf dem Völkerrecht basiert und nicht auf irgendwelchen »Regeln«, die den Bedürfnissen der »goldenen Milliarde« dienen. Gleichzeitig klammert sich »der kollektive Westen immer verzweifelter an archaische Dogmen, an seine schwer fassbare Dominanz und setzt dabei das Schicksal ganzer Staaten und Völker aufs Spiel«. Der Kreml ist, so wird unermüdlich betont, bereit, den Krieg zu beenden, der natürlich schrecklich ist, aber nicht von Russland begonnen wurde – Russland hat im Gegenteil ja alles getan, ihn zu vermeiden. Aber schließlich gab es rote Linien, die immer wieder überschritten wurden, und man musste reagieren, um die röteste aller Linien nicht selbst zu überschreiten. Moskau ist jederzeit offen »für eine politische und diplomatische Lösung der Ukraine-Krise unter Berücksichtigung der bestehenden geopolitischen Realitäten«. Welcher Realitäten? Nun, unter anderem der, dass die Ukraine bekanntlich ein Teil der Russländischen Föderation, um nicht zu sagen Russlands ist … Aber die Friedensgespräche wurden im April 2022 »keineswegs von uns« abgebrochen. Und deshalb drohen die Propagandisten allen mit Atomwaffen, während der offizielle Kreml erklärt, dass »es in einem Atomkrieg keine Gewinner geben kann und er niemals entfesselt werden sollte«.

Eine solche Politik stabilisiert keinen historisch gewachsenen Staat, sondern schafft ein politisches Projekt aus Vorstellungen von dem, was nicht da ist: keine moderne militärische Macht, keine wirtschaftliche Souveränität, keine Unterstützung durch die Mehrheit, keine Entwicklung in der Forschung, keine Industrie, keine Kultur beziehungsweise nur eine ideologisch strangulierte. Es gibt nichts – außer Rohstoffen und einer Wirtschaft am Tropf der Rüstung, abgesichert durch das festgezurrte Netzwerk der Oligarchen und den Repressionsapparat der Silowiki, der Sicherheitsdienste. Durch die Loslösung von der Realität fällt der Inhalt, fällt die kritische Auseinandersetzung mit Problemen weg und alles wird plakativ, flach und eindimensional. Politiker wie Medwedew, Lawrow, Sacharowa und Putin selbst werden in die Kategorie der Freaks eingeordnet. Der objektive politische Raum verschwindet. So ist es möglich, inmitten bewaffneter Konflikte Referenden abzuhalten und unmittelbar danach eine Region zu bombardieren, obwohl dort angeblich 93,11 Prozent für den Anschluss an Russland gestimmt haben. Das macht es möglich, über die nukleare Bombardierung europäischer Städte zu sprechen, die Realität zu verzerren und absurde und einander widersprechende Aussagen zu machen. Denn all diese Aussagen werden von politischen Toten im Namen des Projekts eines nicht existierenden Staates gemacht.

Russland ist seit Langem vom postmodernen Pessimismus gepackt. Es glaubt weder an eine gute Zukunft noch an den Fortschritt. Es gibt keine Demokratie – »weder bei uns noch bei ihnen«. In Amerika töten die Weißen die Schwarzen; in Frankreich werden Proteste gewaltsam aufgelöst; in Deutschland sind die Gaspreise so hoch, dass die Menschen im Winter erfrieren, und in England sind die Leute gezwungen, aus Mangel an Nahrung die Eichhörnchen zu essen, kurz: Die Menschen darben überall. In Russland ist auch nicht alles Gold, aber abgesehen davon hat immerhin »die ganze Welt Angst vor uns«. Die russische Propaganda versucht nicht nur, den Westen zu diffamieren, sondern auch zu zeigen, dass dieser Westen nichts erreicht hat. Es gibt kein gutes Leben – es gibt überall nur Krise und Leid. Und es gibt kein Ideal, nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Es ist also alles ganz einfach: Man wird geboren, man heiratet, man bekommt Kinder – man erfüllt seine Pflicht gegenüber der Heimat. Wenn man stillhält und nicht aufmuckt, wird man vielleicht nicht angefasst. Und wenn man Glück hat, wird man als Schultisch wiederauferstehen, und die Verwandten bekommen statt einem selbst etwas Schönes, Nützliches – eine Urkunde oder eine Tafel Schokolade für einen Feiertag. Und man sollte keine Angst vor dem Tod haben, das sagt ja auch der Präsident – wir alle sterben früher oder später, es gibt etwas Höheres als das Leben, und abgesehen davon, »krepieren die anderen einfach« und »wir kommen als Märtyrer ins Paradies«. Die Behörden beschützen uns vor westlichem Einfluss, wachen über unsere traditionellen Werte, sodass Mama und Papa zu jeder Familie gehören, und ja, die Orthodoxie, und ja, der Glaube an ein großes und unteilbares Mutterland – gefällt Ihnen das nicht? Dann können Sie sieben bis 25 Jahre im Gefängnis verbringen und darüber nachdenken, ob die traditionellen Werte wirklich so schlecht sind.

Natürlich ist es unmöglich, sich vorzustellen, dass es nur ein Volk gibt, das von Gott für die Ewigkeit auserwählt ist, an eine nicht existierende Idee zu glauben und seinen Tyrannen zu lieben, für ihn zu leiden und in Kriegen zu sterben. Und auch der gewöhnliche Mensch – nennen wir ihn den Durchschnittsbürger mit 20 000 Rubeln (200 Euro) Gehalt monatlich – weiß, dass all das nicht real ist. Einerseits traut er dem Staat nicht und versucht auf jede erdenkliche Weise, den Kontakt mit ihm zu vermeiden. Auf der anderen Seite versucht er, mit diesem Staat zu verschmelzen, und je schrecklicher die Macht ist, desto stärker ist der Wunsch des Menschen, sich ihr anzuschließen, in sie einzutreten, ein Teil von ihr zu werden wie ein Sandkorn in der Wüste. Diese ewige Antinomie ist die Grundlage der politischen Kultur des russischen Philisters. Deshalb hasst der hypothetische Wasja aus Nachodka die Verwaltung seiner Region, weil die Renten gering sind und alles teuer ist, weil in seiner Stadt seit vierzig Jahren nichts mehr repariert wird, der Schnee im Winter nicht geräumt wird und es keine Möglichkeit gibt, auf den Friedhof zu gelangen, auf dem Tag für Tag jemand in die Erde versenkt wird. Aber im Fernsehen mag er diesen Staat, der ihm ein Bild von einem zuverlässigen, starken Land vermittelt. Und er würde wohl gern im Fernsehen leben, im gemütlichen Teil, der seine spaßigen Seiten hat, aber leider lebt er eben in Nachodka. Irgendwie scheint die gemütliche Seite auch nach und nach zu schrumpfen, dafür nimmt die Propagandacollage aus heterogenen Aussagen und unzusammenhängenden Zitatfragmenten zu, ein endloser Metatext bläht sich auf, der rund um die Uhr, auch in sich widersprechender Bedeutung, mit der gleichen Überzeugung, mit der gleichen Leidenschaft wiederholt und wiederholt wird … Solche Diskontinuitäten zwischen Beschreibendem und Beschriebenem – Signifikant und Signifikat – mögen in der Literatur bemerkenswert sein, aber nicht im politischen oder sozialen Leben. Und der konditionierte Wasja spürt, dass etwas nicht stimmt, dass es keine Konsistenz gibt, aber er ist nicht in der Lage, den ganzen Propaganda-Unsinn zu begreifen, zu sortieren und zu erkennen, dass die Semantik zerstört und korrumpiert wurde, wie alles andere im Land.

Russische Bürger haben genug mit den vielen verschiedenen, auch einander nicht kreuzenden Realitäten zu tun. Unzählige Videos von der Front zeigen Mobilisierte und Söldner, die um Ausrüstung, Waffen, Training, Nahrung oder Helme bitten. Offizielle Informationsquellen berichten, wie Tarnnetze gewebt, Ikonen gekauft und Maskottchen wie das glubschäugige nationale Kuscheltier Tscheburaschka genäht werden. »Es sollte nicht länger als zehn Zentimeter sein, damit es in eine Brusttasche passt«, kommentiert der Korrespondent kenntnisreich. Und parallel dazu ein Video von der Front: »Wir werden hier sterben, wir werden wie Fleisch in den Angriff geworfen, wir haben nicht mal die grundlegendsten Waffen.« Hüllt euch in Tarnkleidung, Genossen Soldaten, klebt euch Ikonen auf die Stirn und Tscheburaschka wird euch beschützen. Entertainer und Sänger treten für Millionengagen vor Verwundeten auf, und gleichzeitig wird Geld für Unterwäsche, Socken und Zahnbürsten für die »Helden der SWO« (das Kürzel für die »Militärische Spezialoperation«) gesammelt, die in den Krankenhäusern der Hauptstadt behandelt werden. Das Moskauer Bürgermeisteramt stellt 5,8 Millionen Rubel für die Unterhaltung der Soldaten zur Verfügung, dabei könnten mit diesem Geld Zehntausende Unterhosen gekauft werden. Und die Verwundeten liegen ohne Unterwäsche, ohne Zahnbürsten, ohne Beine, ohne Arme, aber mit patriotischen Liedern in den Lazaretten. Im Gebiet Pensa forderten Einwohner die Errichtung von Luftschutzbunkern, woraufhin die Behörden einen Erlass »Über die Organisation von Maßnahmen für die dringende Bestattung von Leichen in Kriegs- und Friedenszeiten« verabschiedeten, der unter anderem die Schaffung eines Sarglagers vorsieht. Die Behörden von Krasnojarsk versprachen den Bewohnern der Siedlung Bor einen Spielplatz an der Stelle eines abgerissenen Kindergartens, lieferten aber einen Schützenpanzer. Von hier aus schwer zu sagen, wer darüber lacht, aber ist nicht gerade das ein Paradebeispiel für Post-Ironie?

Betrunkene Soldaten marschieren über den Exerzierplatz, Rekrutierungsbüros brennen, Flugzeuge stürzen ab, Züge entgleisen, Frauen weinen, Kindergärten veranstalten »Lektionen der Tapferkeit« mit Übungen zur Handhabung von Feuerwaffen. Erstklässler werden über die Verantwortung für »Falschnachrichten über die Armee« aufgeklärt und gleichzeitig vor den Strafen für die Teilnahme an Kundgebungen, der Forderung nach Sanktionen und »Diskreditierung der Armee« gewarnt. Ein Fünftklässler in Jekaterinburg wird in der Schule wegen »unzureichendem Patriotismus« schikaniert – er hat einen Brief an einen Soldaten geschrieben, in dem er ihm wünscht, dass er keine Menschen tötet, »nach Hause zurückkehrt und niemandem etwas Böses antut«. Eine Sechstklässlerin aus der Region Tula hat ein pazifistisches Bild gemalt, ihr Vater wurde für drei Jahre ins Gefängnis geschickt. Schüler schreiben Denunziationen gegen Lehrer, Lehrer gegen Schüler …

Die Denunziationen und Repressionen selbst wirken immer mehr wie eine bizarre Fratze. In St. Petersburg denunzierte ein Besucher des Erarta-Museums für zeitgenössische Kunst ein Gemälde, das einen Bären mit einem Helm zeigt. Nach Ansicht des Besuchers ist der Bär ein Symbol Russlands; auf dem Bild wird er von Präsident Putin an einer Kette durch den Sumpf geführt, das Tarnnetz und der Helm mit Farbe stellen offensichtlich Blut dar und müssen als Hinweis auf die Militärische Spezialoperation verstanden werden. Der Bürger fordert, dass das Exponat einer fachkundigen Prüfung der darin enthaltenen Bedeutungen unterzogen wird. Er fordert außerdem, das Museum auf alles zu überprüfen: Verrat am Vaterland, Beleidigung des Präsidenten, Bedrohung der Sicherheit Russlands, Extremismus, öffentliche Rechtfertigung des Terrorismus und Kritik an der Armee. All diese Forderungen richtete er an die Polizei. Und es besteht kein Zweifel daran, dass das Museum überprüft wird, dass alle »Bedeutungen« dem Werk entnommen, vor Gericht gebracht und höchstwahrscheinlich bestraft werden.

Durch die sich ständig ändernden Spielregeln des Gesellschaftsvertrages mit dem Staat, der durch Gesetze und öffentliche Institutionen geregelt werden soll, wird die Bevölkerung völlig ausgegrenzt von den realen politischen Bedingungen und gezielt desorientiert. Hinzu kommt, dass der Staat fast täglich neue Spielregeln aufstellt, die die Menschen nicht realisieren und noch weniger umsetzen können. Was gestern noch möglich war, wird heute mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft, aber das Gesetz funktioniert nicht immer, nicht konsequent, nicht egalitär und nicht für alle. Der Mechanismus, nach dem es funktioniert, ist völlig willkürlich. All das dekonstruiert die verfassungsmäßige Ordnung, verwässert die Gesetzgebung auf ein unartikulierbares Niveau und produziert anstelle von Institutionen der bürgerlichen Rechte und Freiheiten deren Nachahmungen. Alles wird simuliert – von Wahlen und öffentlicher Meinung bis hin zu kollektiven Initiativen und Massenbewegungen. Die Korruption, der Zerfall und die Entfremdung von der Realität breiten sich in der Vertikalen der Macht aus. Sie durchdringen jede Republik, betreffen jede organisierte Gemeinschaft. Gleichzeitig ist das Weltbild selbst sehr instabil, es wird fast täglich neu geschaffen, da es keine messbaren und stabilen Konturen hat.

Jeder direkte Zusammenstoß mit der Realität wird zur Katastrophe, sowohl für die Behörden selbst als auch für die Bewohner des Landes. Im Ural zwang eine Frau ihren Mann, in den Krieg zu ziehen, und wurde als Witwe mit zwei Kindern und einer behinderten Mutter zurückgelassen. »Er ist sofort gestorben. Ich habe nicht erwartet, dass mir das passiert«, sagte sie zum Tod ihres Mannes. Die vielstimmige Wahrheit arbeitet nicht mit Fakten, sondern nur mit Varianten von Fakten. Das Paradoxe am Putinismus ist, dass bei seiner Entstehung das, was tatsächlich passiert, entweder nicht berücksichtigt oder so verzerrt wird, dass es unmöglich ist, die Situation wirklich zu beurteilen und eine planbare Entwicklung des Landes zu kalkulieren. So war es in der Innenpolitik, und so ist es auch beim Krieg in der Ukraine. Die falsche Einschätzung der Realität führt Russland in die Katastrophe. Russland kämpft verzweifelt gegen seinen eigenen Niedergang. Waffengang und Rüstungsboom ändern daran nichts, sie bringen die Abwärtsbewegung lediglich ins Trudeln.

Die Behörden sind nicht in der Lage, mit wirklichen Tatsachen und Phänomenen umzugehen, sie passen nicht in das erfundene Bild der Welt, also werden sie entweder ignoriert oder zerstört. Und vielleicht ist das Ende der postmodernen Ära das Ende der Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Schließlich könnte der Krieg in der Ukraine in einer Atomexplosion enden, wenn die postmoderne Realität die Realität als solche zerstört. Ohne Demokraten gebe es keine Demokratie, meinte Francis Fukuyama in seinem Buch Das Ende der Geschichte. Wir können ergänzen: Ohne Diktatoren gibt es keine Diktatur.

2

Hier spricht Moskau

Lawrow behauptet, dass die Ziele der SWO nicht erfunden sind. – Was in aller Welt hat er dann die ganze Zeit über gemacht?

Aus dem Internet

Wenn ich ein Wort wie »Leberkotelett« lese, muss ich an Folter in russischen Polizeistationen denken, erst danach fällt mir ein, ach ja: das Gericht. In meinem sprachlichen Weltbild, aufgrund meiner Arbeit an Texten über Polizeigewalt der Gegenwart und Vergangenheit des Gulag-Systems, sind die Worte Leber und Kotelett vor allem mit Brutalität verbunden – wenn einem ein Polizist zu häufig auf die Leber schlägt, wird sie zum »Kotelett«. Jeder Mann in Uniform erscheint mir als potenziell bedrohlich, und auch hier in Berlin schrecke ich immer noch vor Polizisten zurück.

Die Sapir-Whorf-Hypothese der sprachlichen Relativität besagt, dass die Sprache die Wirklichkeit nicht nur beschreibt, sondern sie auch schafft und unser Denken bestimmt. Die Debatte um diese Hypothese ist noch im Gang, aber es ist unwahrscheinlich, dass Forscher die Tatsache leugnen, dass es die Sprache ist, die verschiedene Ereignisse und Phänomene interpretiert und ein bestimmtes Modell der Realität im Bewusstsein des Menschen schafft. Die Hypothese selbst, die als solche erst nach dem Tod der beiden Namensgeber Edward Sapir und Benjamin Lee Whorf etabliert wurde, lässt sich auf die Formel reduzieren, dass man die Welt verändern kann, indem man das Wörterbuch ändert. Auf dieser Grundlage sättigen russische Politiker offensichtlich die Sprache mit Euphemismen und ersetzen eine Realität durch eine andere. Was wiederum jeder Propagandist tut, egal welcher Ideologie. Die Übertragung semantischer Akzente bei der Bezeichnung verschiedener Phänomene und Tatsachen ermöglicht es, die Illusion einer vielleicht etwas verschwommenen, aber durchaus wohlhabenden, sogar wohltuenden Welt zu schaffen. Gewissermaßen das Weichbild, in dem Propaganda und Public Relations einander überlagern.

Vor dem Zusammenbruch der UdSSR war die Sprache der offiziellen Kommunikation und der Massenmedien kodifiziert und klar in Stile unterteilt, die sich praktisch nicht überschnitten. Bereits zu Ende der Fünfzigerjahre war sie steif und schwerfällig, eigentlich schon unsprechbar geworden. Die gesamte Sowjetunion, vom Rentierhirten bis zum Generalsekretär der Partei, sprach auf den Zeitungsseiten die gleiche Behördensprache. Gleichzeitig war der kriminelle Jargon im allgemeinen Sprachgebrauch weit verbreitet; Millionen von Sowjetbürgern waren Insassen von Gefängnissen und Lagern gewesen, weitere Millionen arbeiteten im Kontroll- und Überwachungssystem, und der kriminelle Jargon war auch unter der Fabrikjugend, unter Berufsschülern und sogar Schulkindern weit verbreitet. Gefängniskultur und -sprache waren ein integraler Bestandteil der sowjetischen Gesamtkultur – sie fanden sich sogar im offiziellen Kino, in Büchern und Liedern. Das war immer auch ein deutliches Zeichen dafür, dass das Proletariat die Macht hat. Und als das Sowjetregime im Bruchteil einer Sekunde zusammenbrach, drang diese kriminelle Welt an die Oberfläche und durchdrang die Gesellschaft komplett, von ganz unten bis zu den politischen und wirtschaftlichen Eliten. Kriminelle Lieder erreichten die Bühne und füllten die Radiosender, Ausdrücke des kriminellen Jargons wurden zu einem festen Bestandteil der Sprache der Massenmedien, der Kommunikation und der politischen Sprache. Einerseits beschrieb die Sprache das Ausmaß der Gewalt, andererseits schuf sie einen Raum für die Legalisierung der kommunikativen Grausamkeit. Die Gosse war zur Hauptstraße geworden.

Die chaotische Krisenzeit nach der Perestroika verwandelte Russland kurzzeitig in den Wilden Westen und verfestigte die Formel »Der Stärkere überlebt«. Die Stärksten waren diejenigen, die es schafften, sich in die Trias Verbrecher-Wirtschaft-Macht einzufügen. Putin schloss die Wirtschaft aus, oder besser gesagt, er schloss ihren Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung aus. Mit seinem Amtsantritt wurde die offizielle politische Sprache mit kriminellem und Polizeijargon, eher platten, vulgären Witzen oder Phrasen und einem harten machistischen Image gefüllt. All das vermittelt den Eindruck, dass der Sprecher ein ganz normaler Typ aus der Nachbarschaft ist und sich den ungeschriebenen Rechtsnormen der Russischen Welt verpflichtet fühlt, die mit ihren sprachlichen Eigenheiten einem Straflager ähnelt; das nebenbei in unterschiedlichem Maß auch über die Grenzen hinaus in das ehemalige sozialistische Lager, also vom Pazifik bis Berlin reichte.

Bei Putin war nach seiner Bemerkung zur Katastrophe des U-Boots Kursk – »Nun ja, es ist gesunken« – von Anfang an alles klar. Eigentlich. Der Journalist, Fernseh- und Radiomoderator Sergej Dorenko widmete dem Untergang der Kursk eine fast einstündige Sendung, in der er die Stellen aufzeigte, an denen Putin, der drei Monate zuvor seinen ersten Amtseid als Präsident abgelegt hatte, über die Katastrophe und die Rettungsaktion gelogen hat. Nach der Ausstrahlung wurde er von dem TV-Sender entlassen; die Sendung sollte seine letzte gewesen sein. Nach der Tragödie demonstrierten die Witwen der U-Bootfahrer und forderten, dass die Verantwortlichen für die unterlassene Hilfeleistung für die Matrosen bestraft werden. Im Fernsehen zeigte Perwy Kanal (der »Erste Kanal«) diese Kundgebungen. Dorenko sagte, Putin habe Ostankino angerufen, die Zentrale des Senders und der Standort des gleichnamigen Fernsehturms, und behauptet: »Sie haben mit Absicht Nutten engagiert. Sie haben ihnen absichtlich 10 Dollar gegeben, um mich zu diskreditieren.« Das war kaum anders als eine Drohung zu verstehen. Allein das würde ausreichen, um zu erkennen, was für ein Mensch dieser Präsident ist, der grade an die Macht gekommen war. Der Schläger, Spitzel, Gauner und Tschekist in Personalunion, er war jetzt Staatsoberhaupt und Potentat. Der Kleinkriminelle war der Größte geworden, die Regierung wurde zur Seilschaft der Gangster, die das in Schräglage befindliche Land mit Stabilität segnen sollte.

Im Jahr 1999 äußerte Putin, damals erstmalig russischer Ministerpräsident, in Bezug auf tschetschenische Terroristen, denen eine Attentatsserie auf Moskauer Wohnhäuser angelastet wurde, einen Satz, der vielen Menschen immer noch als erstes in den Sinn kommt, wenn es um Putin geht: »Wir kriegen sie, und wenn wir sie auf dem Klo kaltmachen.« Das war ein Präzedenzfall; bis dahin erlaubte sich ein Regierungschef auch in Russland keine derartige Wortwahl, zumindest nicht in der Öffentlichkeit.

Im Jahr 2002 schlug Putin auf einer Pressekonferenz nach dem Russland-EU-Gipfel als Reaktion auf die Behauptung eines Journalisten, Russland würde die Freiheit in Tschetschenien unterdrücken, vor, eine Beschneidung des Mannes vorzunehmen. »Wir sind ein multikonfessionelles Land, wir haben Spezialisten auch für dieses Thema, und ich werde ihnen empfehlen, diese Operation so durchzuführen, dass Ihnen nichts mehr wächst!« Das war mehr als eine Unverschämtheit. Aber die russische Gesellschaft, die mit der alltäglichen sowjetischen Kommunikationsgewalt gewachsen ist, nahm das eher wohlwollend auf oder bemerkte die Mischung aus Drohung, Beschimpfung und vielleicht Scherz einfach nicht. Und 2006, während eines Treffens mit dem israelischen Premierminister Ehud Olmert, sagte Putin über den israelischen Präsidenten Mosche Katzav, der der Vergewaltigung beschuldigt wurde: »Grüßen Sie Ihren Präsidenten. Er hat sich als ein sehr kräftiger Kerl entpuppt! Zehn Frauen vergewaltigt! Das hätte ich ihm nicht zugetraut! Er hat uns alle überrascht. Wir beneiden ihn alle!«

Dies sind nur einige Beispiele für die sprachliche Aggression und die Verharmlosung von Gewalt, einschließlich sexualisierter Gewalt, die vom ersten Mann des Staates ausgeht und von den Medien und der Gesellschaft aufgegriffen wird. Der Beginn des umfassenden Krieges gegen die Ukraine wurde mit einem nekrophilen Liedchen assoziiert, das mit dem Satz endet: »Ob es dir gefällt oder nicht, ertrag es, meine Schöne« – und zwar als Putin Kiew auf die Notwendigkeit hinwies, die Minsker Vereinbarungen zu befolgen, die dem Ziel der friedlichen Wiederherstellung der Souveränität dienen sollten. Im Allgemeinen ist das Repertoire reichhaltig: Putins Image basiert auf roher Gewalt, und um dieses Image aufrechtzuerhalten – auch Gewalt.

Denn es war Wladimir Putin, der die sprachliche Gewalt überhaupt erst legitimiert hat. Nie zuvor war die Gesellschaft so korrumpiert, so sehr an die Normalität von Demütigung und Grobheit gewöhnt, nie zuvor haben die Menschen so aggressiv miteinander kommuniziert. In den letzten dreißig Jahren ist die Sprache spürbar verarmt und degradiert worden, und auch an diesem Drama lässt sich der Zerfall der Gesellschaft ablesen.

Die »Hate Speech« oder Hassrede ist zu einem festen Bestandteil der Reden von Politikern und Medien geworden. Und sie hat im nachrevolutionären Russland, in der Sowjetunion und erst recht im postsowjetischen Russland immer dazugehört. Die Beleidigung des politischen Gegners mithilfe von abwertenden emotionalen Beschreibungen war zum Beispiel für Lenin charakteristisch und steigerte sich bei Stalin noch einmal. Lenin war ein Liebhaber von Neologismen und verwendete häufig Sprichwörter, Redensarten und umgangssprachliche Wendungen. So bezeichnete er seine Gegner als »liberale Helden der parlamentarischen Prostitution« oder als »Wanzen der polizeilich-bürgerlichen Polizeiwissenschaft«, Leo Tolstoi als einen »abgenutzten, hysterischen Jammerlappen, der sich russischer Intellektueller nennt«, und Stalin als »einen ungehobelten großrussischen Rowdy«. Und Generalstaatsanwalt Wyschinski bot in seinen Gerichtsreden während des Großen Terrors das ganze Tierreich auf, um politische Gegner – die ohne Beweis schuldig gesprochenen Volksfeinde – zu besudeln, wie es sonst nur Roland Freisler vor dem Volksgerichtshof tat. Im Allgemeinen haben die heutigen Populisten in der Vergangenheit gute Lehrer.

Die Zersetzung der Sprache, die Legalisierung von Schimpfwörtern, die Schrumpfung des Wortschatzes und die Verletzung ethischer Sprachnormen führten zu einer zunehmenden Aggressivität der Sprache in öffentlichen Debatten, in Auseinandersetzungen mit Gegnern, in Berichten und Texten der Mehrheit der Massenmedien. Wladimir Schirinowski, der Vorsitzende der Liberal-Demokratischen Partei Russlands (LDPR), war wahrscheinlich der Erste, der damit begann, Flashmobs des Hasses zu organisieren. Sein Verhalten, seine Sprache und seine Gesten waren immer sehr emotional und oft aggressiv. Im Jahr 1995 kam es im Fernsehstudio des Moderators Alexander Ljubimow zu einem Konflikt zwischen Boris Nemzow, dem damaligen Gouverneur der Region Nischni Nowgorod, und Wladimir Schirinowski, der beinahe in einer Schlägerei endete. In einem Anfall von Wut schüttete Schirinowski Nemzow Saft ins Gesicht. Später erinnerte sich jeder an Schirinowski und seine Sätze: »Ekelhafte Typen! Gefängnis und Psychiatrie warten auf sie alle!« Und weiter: »Alles Schurken und Halunken! Erschießen, ohne Wenn und Aber.« Bis 2014 schien er nur ein Freak zu sein, ein Clown im Politzirkus mit restsowjetischem Killercharme oder einfach nur ein Mensch mit einer instabilen Psyche. In den Jahren 2013 und 2014 wurden Beleidigungen jedoch zur Norm, die Sprache der Presse änderte sich. Journalisten berichten seither weniger über Fakten, sondern interpretieren sie zunehmend und charakterisieren die Teilnehmer der Ereignisse emotional. Ab 2022 wurde die Hassrede schließlich zur einzigen Sprache der Kreml-Propaganda. Die Meinungs- und Sprachführer des Landes sind die Ersten der Hetzer und Einpeitscher, sie stacheln den Lynchmob an, den sie in der Bevölkerung sehen, die sie regieren. Sie arbeiten, allen voran Putin, an der Eskalation von Hass und Gewalt; nichts anderes zählt im Reich der Stärksten, die über die Starken herrschen – zumindest will es so das propagierte Selbstbild.

Die ersten offensichtlichen Anzeichen für die Ausbreitung der Sprachaggression traten vor dem Hintergrund der sinkenden Umfragewerte Putins und der Ausbreitung der Proteststimmung von Moskau auf die Peripherie nach 2010 auf. Ein äußerst unangenehmer und beunruhigender Trend. Dazu kamen die »Farbenrevolutionen« buchstäblich über den Zaun des Nachbarn. Was, wenn die bunte Krankheit auf die Russische Föderation übergriffe? Das Gefühl der Instabilität und des möglichen Machtverlusts wurde zum Grund für den Kampf gegen den Geist des Liberalismus und den der Westernisierung. Zuerst begann die Propaganda, Liberale und deren Werte, ja westliche Werte allgemein anzuprangern, und anschließend die Nachbarn, die sich in ihrem Leben an diesen Werten orientieren.

Zwar wurde die antiwestliche Haltung bereits 2007 deutlich, als Putin seine inzwischen berüchtigte Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz hielt. Aber damals ging es eher darum, den Westen und die »fünfte Kolonne« aller möglichen Probleme zu beschuldigen, noch ohne Beleidigungen. Der damalige Journalist Wladimir Solowjow sagte 2012, die Opposition habe »vor allem stilistisch verloren. Denn wenn man anfängt zu beleidigen, zu schreien, zu fluchen und hysterisch zu werden, wird klar, dass man gar nicht Gandhi ist. Schließlich ist der Sieg des indischen Volkes unter der Führung des bedeutenden Mahatma vor allem deshalb zustande gekommen, weil es die moralische Wahrheit auf seiner Seite hatte. Wie sehr sich die Regierung auch irren mag, das gibt der Opposition nicht das Recht, sich in Grobheit und abscheulichen Äußerungen zu messen.« Bemerkenswert ist, dass ebendieser Solowjow einige Jahre später zu einem Vorreiter in Sachen öffentlicher Wutausbrüche und Beleidigungen von Kremlgegnern werden sollte, und das zunehmend militant, erniedrigend und immer verleumdend.

Hassreden gegen die einheimische Opposition waren im offiziellen politischen Dialog bis 2012 minimal. In einer direkten Ansprache am 15. Dezember 2011 bezeichnete Putin die Demonstranten als »Bandar-logs«, was in Anlehnung an Rudyard Kiplings Dschungelbuch »Affen« bedeutet. Nach der Annexion der Krim wurde die Rhetorik schärfer. Die Begriffe »fünfte Kolonne« und »Volksverräter« tauchten in Putins Reden auf, was sich mühelos auf die sowjetischen »Volksfeinde« beziehen ließ. Bis hin zu den »Agenten des Westens« wird diese Sprache von den Medien aktiv bedient, die mit Ausbruch des umfassenden Krieges in der Ukraine ihr Angebot mit Programmen wie Abends mit Wladimir Solowjow, Nikita Michalkows Besogon TV auf dem Kanal Rossija 24 und andere erweitert haben.

Seit 2013 ist das Wort »Liberast«, das sich aus »liberal« und »Päderast« zusammensetzt und in den späten 1990er-Jahren von dem Publizisten Ilja Smirnow erfunden wurde, wieder im Umlauf. Das Wort »Banderowzy«, mit dem die Mitglieder der OUN, der »Organisation Ukrainischer Nationalisten« bezeichnet wurden, ist wieder in Gebrauch. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die ukrainischen Nationalisten in der sowjetischen Propaganda so bezeichnet, womit allgemein Nazis gemeint waren, die nur den Tod verdient hätten. Nach dem Euromaidan wurde diese Bezeichnung für alle »Nationalisten« verwendet, unabhängig von ihrer Einstellung zum namensgebenden Stepan Bandera, und dann für die Ukrainer schlechthin und dann auch für diejenigen, die sie unterstützen, unabhängig von Nationalität und Wohnort.

Als Reaktion auf das von der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parlament verhängte Verbot, bei Kundgebungen Helme, Sturmhauben und andere Schutzausrüstung zu tragen, führten die Teilnehmer des Euromaidan im Winter 2014 eine Aktion durch, bei der sie sich Küchenutensilien auf den Kopf setzten – Siebe, Töpfe, Schöpfkellen und so weiter. Damit kam ein anderes Wort in Gebrauch: »Topfköppe« (kastrjulegolowyje) oder einfach »Töpfe« (kastrjuli), das von der ukrainischen Anwältin und heutigen prorussischen Bloggerin Tatjana Montjan eingeführt worden war. Jetzt wird das Wort verwendet, um alle Gegner der Regierung Putins zu beleidigen, am häufigsten in den sozialen Medien. Putin gegen den Rest der Welt – und gegen alle Töpfe.

Seit etwa 2013 wird die Wendung »Gayropa« häufig verwendet, die das verweichlichte »schwule« Europa verunglimpfen soll; zuvor wurde es zwar auch schon benutzt, aber nicht so aktiv, eher nebenbei. Heute ist es eins der beliebtesten Schimpfwörter geworden; man wird sehen, wann und ob es überhaupt je wieder den russischen Wortschatz verlässt. Das Wort hat seine Entstehung und seinen Gebrauch mehreren Faktoren zu verdanken. Im Mai 2013, als Russland dabei war, ein »Gesetz über LGBT-Propaganda« zu verabschieden und die Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare zu