Preußische Zündnadelgewehre in Deutschland 1861 - 1871 und die Aptierung nach Beck E-Book

Wolfgang Finze

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Das Buch schließt inhaltlich an das 2016 erschienene Buch "Preußische Zündnadelgewehre - Leitfaden für angehende Sammler und Schützen" an. Preußen hatte frühzeitig erkannt, dass die ab 1841 gefertigten und ab 1848 bei der Infanterie eingeführten Zündnadelgewehre seinem Heer eine Überlegenheit über die Armeen aller anderen deutschen Staaten verschaffen konnten. Trotz vieler Tests entschloss sich nach 1848 kein deutscher Staat zur Einführung von Zündnadelgewehren. Preußen ließ sich davon nicht weiter beeinflussen und rüstete bis etwa 1860 seine Infanterie mit Zündnadelgewehren aus. Da zur gleichen Zeit Versuche scheiterten, die Militärverfassung des Deutschen Bundes zu ändern, gelang es Preußen ab etwa 1861, durch Zündnadelverträge und Militärkonventionen Einfluss auf die Armeen vieler nord- und mitteldeutscher Staaten zu gewinnen. Nach der Gründung des Norddeutschen Bundes wurden Dreyse-Gewehre bei allen deutschen Staaten (bis auf Bayern, das eigene Wege ging) eingeführt. Vorgestellt werden mit diesem Buch die dort eingeführten Zündnadelgewehre, die oft durch Umbau aus Vorderladern entstanden sind. Ausführlich eingegangen wird auf die Bewaffnung in Sachsen, das nach dem Prager Frieden von 1866 zwangsweise dem Norddeutschen Bund beitreten und seine Armee nach preußischem Vorbild neu bewaffnen und formieren musste und dazu Zündnadelgewehre aus Preußen übernahm. In einem eigenen Abschnitt wird auf den Umbau, die sogenannte Aptierung, der Zündnadelwaffen nach Beck eingegangen. Basierend auf preußischen Vorschriften und Archivmaterial werden sowohl der zeitliche Ablauf in Preußen und Sachsen als auch der Umfang der Änderungen an den Waffen beschrieben. In Anlagen sind preußische, württembergische, hessische und sächsische Vorschriften zu Truppenstempeln auf Zündnadelwaffen abgedruckt. Außerdem wird hier erstmalig die vollständige preußische Vorschrift zum Umbau der Büchse M/54 (Pikenbüchse) zum Zündnadel-Pioniergewehr u/M veröffentlicht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 134

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Meiner Frau gewidmet

Danksagung

Es ist die angenehme Pflicht des Autors, all denen zu danken, die zum Zustandekommen dieses Buches beigetragen haben.

Besonderer Dank gilt dabei den folgenden Personen und Institutionen, die Informationen und Bilder bereitstellten, ohne die dieses Buch nie hätte entstehen können.

Hans-Dieter Brucksch, Dresden

Markus Busler, Landau/Isar

Hartmann Hedtrich, Eberstadt

Markus Käthner, Steinau

Udo Lander, Forbach

Wilhelm Lukatis, Gummersbach

Thomas Pechmann, Oelsnitz

Dr. Dieter Storz, Bayerisches Armeemuseum Ingolstadt

Bayerisches Hauptstaatsarchiv – Kriegsarchiv München

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin

Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart

Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Greiz

Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Rudolstadt

Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden – Kriegsarchiv

Inhalt

Vorwort

Der Deutsche Bund

Das Heer des Deutschen Bundes

Preußen und der Deutsche Bund

Zündnadelverträge mit Preußen

Der Zündnadelvertrag zwischen Preußen und dem Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt

Andere Staaten mit Zündnadelverträgen

Militärkonventionen mit Preußen

Die Konvention mit Sachsen-Coburg und Gotha

Weitere Konventionen

Der „deutsche Krieg“ von 1866

Der Norddeutsche Bund

Sachsen im Norddeutschen Bund

Waffenlieferungen aus Preußen

Verluste im Krieg 1870/71

Bestände im August 1872

Lagerbestände im März 1892

Zündnadelgewehre in Süddeutschland

Großherzogtum Baden

Gewehr M/62

Jägerbüchse M/65

Gewehr M/67

Karabiner und Pioniergewehre

Großherzogtum Hessen

Zündnadelbüchsen UM

Königreich Württemberg

Zündnadelgewehr M/ 67

Zündnadel-Infanteriegewehr M 68

Pionier- und Artilleriegewehr Mod. 1860/70UM

Karabiner M/57

Trefferleistung von Zündnadelgewehren

Zündnadelgewehre im Gefecht

Die Beck´sche Aptierung der Zündnadelwaffen

Die erste Phase - März bis Juli 1870

Die zweite Phase – Oktober 1871 bis Mitte 1872

Die Aptierung aus technischer Sicht

Inspektion der Waffe.

Nummerieren und Kürzen des Nadelrohrs

Aufbohren der vorderen Kammerbohrung

Einbau des Einsatz-Zylinders

Gewinde für die Halteschraube schneiden

Korrektur von Nadellänge und Nadelmarke

Zusammensetzen der Kammer

Anpassen des Visiers

Anschuss der Waffe

Erfahrungen beim Einsatz aptierter Waffen

Die Aptierung in Sachsen

Die Aptierung in Württemberg

Die Aptierung in Baden

Hinweise für den Sammler

Anlage 1 – Truppenstempelvorschriften vor 1870

Preußische Vorschriften

Sächsische Vorschriften

Großherzoglich Hessische Vorschriften

Württembergische Truppenstempel

Anlage 2 - Der Umbau der Büchse M/54 in Pioniergewehre u/M

Literatur

Zeitschriften

Aktenbestände

Vorwort

Die Zeit, in der Armeen in Deutschland ganz oder teilweise mit Zündnadelgewehren bewaffnet waren, reicht von 1848 bis etwa 1876. Zwar wurden danach die Zündnadelgewehre vom Gewehr 71 abgelöst, blieben aber noch lange als Reservebestände in den Arsenalen.

Preußen (mit Ausnahme von Ostpreußen) gehörte von 1815 bis 1866 zum deutschen Bund. Es war, neben Österreich, eine der beiden dominierenden Großmächte im Deutschen Bund, der nur dann wirklich entscheidungsfähig war, wenn Österreich und Preußen auf Grund gemeinsamer Interessen zusammenarbeiteten. In den Jahren nach 1859 wurde die Rivalität zwischen Österreich und Preußen jedoch immer stärker und führte schließlich zum Ende des Bundes.

Preußen hatte frühzeitig erkannt, dass die 1841 angenommenen und ab 1848 tatsächlich eingeführten Zündnadelgewehre dem preußischen Heer eine Überlegenheit über alle anderen deutschen Staaten verschaffen könnten. Deshalb wurden die Konstruktion der Zündnadelgewehre und ihre Munition lange Zeit als Geheimnis behandelt. Nach 1848 waren Zündnadelgewehre allerdings kein Geheimnis mehr. Nach dem Berliner Zeughaussturm und dem ersten militärischen Einsatz dieser Gewehre bei der Niederschlagung der Revolution in Dresden und Baden verfügten alle größeren europäischen Staaten über Exemplare des preußischen Gewehrs M/41 und seiner Munition und unternahmen eigene Versuche mit diesen Waffen.

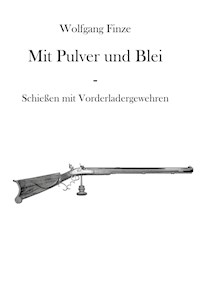

Dennoch entschloss sich kein Staat zur Einführung von Zündnadelgewehren. Man bevorzugte stattdessen gezogene Vorderlader System Minie, die weiter schossen und (zumindest auf dem Schießplatz) auch etwas besser trafen. Jeder sah die (echten und vermeintlichen) Schwächen des Zündnadelgewehrs, keiner sah jedoch die immensen militärischen Vorteile, die die konsequente Verwendung eines Hinterladers für das Militär mit sich brachte.

Preußen ließ sich von der Ablehnung der Zündnadelgewehre in anderen Staaten aber nicht beeinflussen und rüstete bis etwa 1860 seine Infanterie vollständig mit Zündnadelgewehren aus. Gleichzeitig wurde die Ausbildung an die Möglichkeiten dieser Waffe angepasst und ebenso wurden taktische Konzepte entwickelt, die den effektiven Einsatz der Hinterlader im Gefecht erlaubten.

Da alle Versuche Preußens scheiterten, die Militärverfassung des Deutschen Bundes gemäß seinen Vorstellungen zu ändern, ging es nach 1860 eigene Wege und band die Armeen vieler der (damals noch unabhängigen) kleineren Staaten Nord- und Mitteldeutschlands an seine Armee. Als Mittel dazu wurde der Wunsch dieser Staaten benutzt, kostengünstig Zündnadelgewehre als Ersatz für ihre inzwischen veralteten Gewehre zu erhalten. Preußen kam diesen Wünschen nach und lieferte Gewehre. Dazu wurden Zündnadelverträge oder Militärkonventionen abgeschlossen und so die Armeen dieser Staaten an Preußen gebunden.

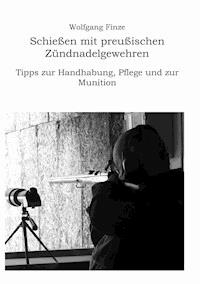

Nach der Gründung des Norddeutschen Bundes wurde seine Infanterie komplett mit Zündnadelgewehren bewaffnet. Auch die süddeutschen Staaten (bis auf Bayern) führten bis 1868 auf der Konstruktion von Dreyse beruhende Zündnadelgewehre ein. Neben dem Ankauf preußischer Gewehre wurden viele der vorhandenen Vorderlader in Zündnadelgewehre umgewandelt und in Württemberg wurde auch ein Gewehr neu entwickelt und gefertigt (Gewehr M/68). Alle diese so entstandenen Waffen werden hier vorgestellt, ebenso die verfügbaren Vorschriften über Truppenstempel.

In einem größeren Kapitel wird, auf der Basis preußischer Vorschriften und von Archivunterlagen, auf die Beck´sche Aptierung der Zündnadelgewehre eingegangen. Dabei wird auf die Gemeinsamkeiten, aber auch auf die Unterschiede zwischen den vor und nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 aptierten Waffen verwiesen.

Dazu wird in einer Anlage die bislang nicht allgemein bekannte „Vorschrift für Umänderung der Zündnadelgewehre M/54 in Zündnadelpioniergewehre“ vom 7.1. 1866 komplett abgedruckt.

Rostock, im August 2017

Wolfgang Finze

Preußischer Soldat (Landwehr) mit Gewehr 41, seinen Orden präsentierend (undatiertes Foto, aufgenommen in Barmen)

Der Deutsche Bund

Vom 18. September 1814 bis zum 9. Juni 1815 tagte in Wien ein Kongress, der die durch die napoleonischen Kriege völlig durcheinandergewirbelte Staatenwelt Westeuropas neu ordnete und die neuen Grenzen festlegte. Dabei erhielt Preußen auch das Rheinland zugesprochen. Das jedoch führte langfristig zu einer Belastung der Beziehungen zwischen Preußen und Frankreich, denn Frankreich strebte spätestens ab 1840 die Revision1 seiner im zweiten Pariser Frieden (1815) festgelegten Grenzen an.

Die Hoffnung auf einen einheitlichen deutschen Staat, die ein Teil des deutschen Bürgertums mit dem Kongress verbunden hatte, erfüllte sich nicht. Die Ursachen dafür waren vielschichtig. Eine wesentliche Rolle spielte dabei das wiedererstarkte Frankreich, das an seiner Ostgrenze keinen starken Staat dulden wollte, andererseits wollte aber auch keiner der deutschen Fürsten auf Souveränitätsrechte verzichten.

Am Ende des Kongresses wurde am 8. Juni 1815 die „Deutsche Bundesakte“ verabschiedet und somit der Deutsche Bund gegründet. Dieser Bund war ein loser Zusammenschluss der „souveränen Fürsten und freien Städte Deutschlands“ und der Könige von Dänemark und den Niederlanden. Garantiemächte des Bundes waren Österreich, Preußen, Russland, Großbritannien, Schweden, Portugal und Spanien. Die Garantiemächte waren berechtigt, auch in die inneren Angelegenheiten des Bundes einzugreifen, wenn einzelne Mitgliedsstaaten gegen den Inhalt der Bundesakte verstießen.

Die höchste Instanz des Deutschen Bundes war der in Frankfurt a.M. tagende Bundestag, in dem jeder Mitgliedsstaat vertreten war und der seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit fassen konnte. Bei Stimmengleichheit gab die Stimme des österreichischen Gesandten den Ausschlag. Der Bundestag wiederum wählte einen „engeren Rat“, so etwas wie eine Art Regierung des Deutschen Bundes. Alle zum deutschen Bund gehörenden Staaten und freien Städte waren nach innen wie nach außen souverän. Allerdings bestand die Übereinkunft, sich nach außen gemeinsam zu verteidigen. So entstand das Heer des Bundes, dessen Grundlagen die am 9. April 1821 beschlossenen, aus 24 Artikeln bestehenden, „Allgemeinen Grundrisse und wesentliche Bestimmungen der Kriegsverfassung des Deutschen Bundes“ bildeten.

Die später geringfügig geänderte Militärverfassung blieb bis zur Auflösung des Deutschen Bundes in Kraft. In den „Allgemeinen Grundrissen…“ war unter anderem festgelegt2:

„Art. I.

Das Bundesheer ist aus den Contingenten aller Bundesstaaten zusammengesetzt, …

…

Art. V.

Kein Bundesstaat, dessen Contingent ein oder mehrere Corps für sich allein bildet, darf Contingente anderer Bundesstaaten mit dem seinigen in eine Abtheilung vereinigen.

…

Art. VIII.

Nach der grundsätzlichen Gleichheit der Rechte und Pflichten soll selbst der Schein von Suprematie eines Bundesstaates über den anderen vermieden werden.

…

Art. XIII.

Der Oberfeldherr wird jedesmal, wenn die Aufstellung des Kriegsheeres beschlossen wird, von dem Bunde erwählt. Seine Stelle hört mit der Auflösung des Heeres wieder auf.

…“

Danach gab es „im Frieden“ also weder übergreifende Strukturen, noch Stäbe oder Pläne für die Mobilmachung oder den späteren Einsatz. All das sollte erst dann gebildet oder festgelegt werden, wenn das Bundesheer mobil gemacht wurde.

Die als Ergänzung zu den „Allgemeinen Grundrissen …“ gedachten und 1821 bzw. 1822 beschlossenen „Näheren Bestimmungen des Deutschen Bundes“ enthielten in 97 Paragraphen Ausführungen zur Stärke des Bundesheeres, zum Verhältnis der einzelnen Waffengattungen und zur Heeresorganisation. Von Bedeutung für die Bewaffnung und Ausbildung des Bundesheeres sind die folgenden Paragraphen:

„§.37.

In Hinsicht der Bewaffnung, dann des Calibers der Gewehre und des Geschützes, soll in jedem Armeecorps eine solche Uebereinstimmung stattfinden, daß die Munition der Artillerie, und vorzüglich jene der Feuergewehre, gegenseitig gebraucht werden könne.

…

§.43.

In Hinsicht der Waffenübungen und des Dienstreglements sollen, wenigstens in der Hauptsache, bei jedem Armeecorps gleiche Grundsätze beobachtet werden.“

Das Heer des Deutschen Bundes

Jeder zum Bund gehörende Staat stellte ein Kontingent3 für das Bundesheer. Die Größe des Kontingents orientierte sich dabei etwa an der Bevölkerungszahl des Staates.

Neben der Verteidigung des Deutschen Bundes nach außen hatte das Bundesheer (bzw. das einzelne Armeekorps) auch eine innere Funktion, denn eine Mobilisierung war auch zu Bundesexekutionen und Bundesinterventionen vorgesehen.

Eine Bundesexekution war eine Maßnahme des Bundes gegen eines seiner Mitglieder, um das Mitglied so zur Erfüllung seiner in der Bundesakte festgelegten Pflichten zu zwingen. Bundesexekutionen wurden 1830 gegen Braunschweig, 1834 gegen Frankfurt, 1863 gegen Holstein und 1866 gegen Preußen beschlossen.

Anders verhielt es sich bei einer Bundesintervention. Sie wurde von der Regierung des jeweiligen Staates beantragt, um die durch Unruhen oder eine Revolution gefährdete „öffentliche Ordnung“ im jeweiligen Staat wieder herzustellen. Bundesinterventionen gab es 1830 in Luxemburg, 1833 in Frankfurt, 1848/1849 in Baden und der Rheinpfalz zur Niederschlagung der Revolution und 1850 bis 1852 gegen Kurhessen. Bei einer Bundesintervention übernahm der dazu eingesetzte Teil des Bundesheeres letztlich polizeiliche Aufgaben.

Zusätzlich zum gemeinsamen Heer unterhielt der Deutsche Bund Festungen in Mainz, Luxemburg, Landau, Rastatt und Ulm. Sie sollten, gemeinsam mit bayerischen und preußischen Festungen, die Westgrenze des Bundes gegen Frankreich schützen. Auf Grund der Erfahrungen der napoleonischen Zeit sahen eigentlich alle deutschen Staaten Frankreich als den Feind in einem zukünftigen Krieg.

Das Heer des Bundes bestand aus 10 Korps und der Reserve-Infanteriedivision. Es setzte sich im Jahre 1863 aus 452.763 Infanteristen, 76.471 Kavalleristen, 60.309 Artilleristen und 11.146 Pionieren zusammen. Die Tabelle enthält für 1863 eine Übersicht über die Kontingente der einzelnen Staaten.

Korps

Land

Streitbare und „Nicht Streitbare“

I, II, III

Österreich

225.107

IV, V, VI

Preußen

238.122

VII

Bayern

81.147

VIII

Württemberg

28.252

VIII

Baden

20.824

VIII

Großherzogtum Hessen

11.955

IX

Sachsen

30.986

IX

Kurhessen

13.041

IX

Nassau

6.816

IX

Limburg

895

IX

Luxemburg

1.472

X

Hannover

27.422

X

Braunschweig

5.493

X

Holstein und Lauenburg

7.045

X

Mecklenburg-Schwerin

7.391

X

Mecklenburg-Strelitz

1.470

X

Oldenburg

4.844

X

Lübeck

670

X

Bremen

732

X

Hamburg

2.266

Die Leistungsfähigkeit des Bundesheeres war trotz seiner Größe eher gering. Bei vielen Kontingenten war die Schießausbildung mangelhaft. Erst ab 1841 gab es Inspektionen4 der Kontingente durch Offiziere anderer Armeen.

Die Reserve-Infanteriedivision wurde aus den folgenden Kontingenten gebildet:

Reservedivision

Streitbare und „Nicht Streitbare“

Sachsen-Altenburg

1.889

Sachsen-Coburg und Gotha

2.487

Sachsen-Meiningen

1.799

Sachsen-Weimar

3.245

Anhalt-Dessau-Cöthen

1.525

Anhalt-Bernburg

1.049

Hessen-Homburg

392

Waldeck

1.109

Lippe

1.421

Schaumburg-Lippe

468

Schwarzburg-Sondershausen

936

Schwarzburg-Rudolstadt

1016

Liechtenstein

83

Reuß

1.345

Freie Reichsstadt Frankfurt

944

Jeder Staat hatte sein Kontingent so bewaffnet und ausgerüstet, wie er es für richtig hielt und auch, wie es seine finanziellen Möglichkeiten erlaubten. Die Auflistung der in den einzelnen Kontingenten verwendeten Modelle und Kaliber der Infanteriegewehre5 zeigt, dass die im §37 der „näheren Bestimmungen“ gewünschte Übereinstimmung des Kalibers und damit die Austauschbarkeit der Munition bestenfalls ein frommer Wunsch war.

Die dadurch entstandenen Probleme wurden zwar erkannt, allerdings nicht gelöst. Die unterschiedliche Infanteriebewaffnung machte sich besonders im X. Bundeskorps bemerkbar. Die „Geschichte des oldenburgischen Infanterieregiments Nr. 91“6 enthält eine eindrucksvolle Schilderung der Zustände 1858:

„Im September des Jahres fand eine Versammlung des X. Bundes-Armeekorps bei Nordstemmen statt, … Die mannigfaltigen und geschmackvollen Uniformen, besonders der Reiterei, die durch hohen Wuchs und selbstbewußte Haltung ausgezeichneten Soldaten, der kräftige, zum Theil edle Pferdeschlag, das durchweg vorzügliche Material, mit welchem alle diese Truppen ausgerüstet waren, - dies alles erweckte nicht nur die Bewunderung der Laien, … Dagegen erregten die großen Verschiedenheiten in Formation, Bewaffnung und Ausbildung der einzelnen Kontingente mit Recht ernste Bedenken. Einheitliche Leitung und sachgemäßes Zusammenwirken dieses bunt zusammengewürfelten Armeekorps war schon bei den Friedensübungen kaum zu erreichen. Wie viel größer mußten alle diese Schwierigkeiten im Kriege sein; namentlich war eine gegenseitige Aushülfe mit Munition, besonders bei der Infanterie, in welcher die verschiedensten Gewehrsysteme mit 7 verschiedenen Kalibern in Gebrauch waren, unmöglich.“

Nachdem Österreich im Jahre 1854 Gewehre im Kaliber 13,9mm eingeführt hatte, einigten sich im April 1856 Baden, das Großherzogtum Hessen und Württemberg auf dieses Kaliber und führten nur noch Waffen im „süddeutschen Konventionalkaliber“ ein. Bayern folgte diesem Entschluss 1858, 1860 das Herzogtum Nassau, zuletzt schloss sich 1861 das Königreich Sachsen an, das hier besonders konsequent vorging. Es verkaufte seinen gesamten Bestand an Gewehren im Kaliber 14,7mm (einschließlich der für den Kriegsfall bereitgehaltenen Reserven) nach Amerika7, verzichtete auf die Entwicklung eines eigenen Gewehrmodells und kaufte in Österreich Lorenz-Gewehre an8.

Diesen ersten Schritten zur Vereinheitlichung folgten allerdings keine weiteren, denn selbst in Staaten, die das österreichische Kaliber übernommen hatten, wurden weder die Gewehrmodelle noch die Munition vereinheitlicht.

Preußen und der Deutsche Bund

Preußen, nach Österreich der größte deutsche Staat, war wirtschaftlich stark, seine Staatsfinanzen waren (im Gegensatz zu denen Österreichs) in einem guten Zustand, sein Verwaltungsapparat und sein Schulwesen beispielhaft. Die preußische Armee galt, trotz des oft übertriebenen Standesbewusstseins mancher Offiziere, als vorbildlich. Friedrich Engels, durchaus kein Freund Preußens, schrieb 18559:

„Die preußischen Offiziere geben bei weitem das am besten ausgebildete Offizierkorps der Welt ab. Die Prüfungen hinsichtlich des Allgemeinwissens, denen sie sich unterziehen müssen, haben ein weit höheres Niveau als die einer jeden anderen Armee. … Die Exerzierreglements der preußischen Armee sind zweifellos die weitaus besten in der Welt. Einfach, folgerichtig, basierend auf einigen Grundsätzen des gesunden Menschenverstands, lassen sie wenig zu wünschen übrig.“

Preußen hatte durch den am 01.01.1834 in Kraft getretenen „Deutschen Zollverein“ wirtschaftlich bereits viele deutsche Staaten an sich gebunden. Auch wenn es vielerorts eine antipreußische Stimmung gab, schien trotzdem ein von Preußen geführter deutscher Staat die beste Lösung zu sein. Da Österreichs Interessen weniger in Deutschland, sondern mehr in Ungarn und auf dem Balkan lagen und Österreich (das nie Mitglied im Zollverein war) offensichtlich auch wenig Interesse an einem geeinten Deutschland hatte, bot die als Folge der 48er Revolution gewählte Nationalversammlung am 3. April 1849 dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. die deutsche Kaiserwürde an. Der lehnte zwar ab, da er ohne das freie Einverständnis der gekrönten Häupter, der Fürsten und der freien Städte Deutschlands nicht Kaiser sein wollte, versuchte aber, mit der „Erfurter Union“ einen deutschen Bundesstaat unter preußischer Führung und logischerweise ohne Österreich zu schaffen. Dazu wurden mit einer Reihe von Staaten Verträge10 abgeschlossen, in denen unter anderem die Eingliederung des Militärs dieser Staaten in die preußische Armee geregelt wurde. Das geschah am 2. April mit Mecklenburg-Strelitz, am 27. April 1849 mit Anhalt-Dessau und Anhalt-Köthen, am 16. Mai 1849 mit Anhalt-Bernburg, am 22. Mai 1849 mit Mecklenburg-Schwerin oder am 1. Dezember 1849 mit Braunschweig. Die Verträge wurden abgeschlossen:

„… in Erwartung der, mit der jetzigen neuen Gestaltung des gesammten Deutschen Heer-Wesens verbundenen Aufhebung entgegenstehender Bestimmungen der bisherigen Kriegs-Verfassung des Deutschen Bundes … im Interesse der dadurch herbeizuführenden Vermehrung der Wehrkraft Deutschlands, …“11

In allen Verträgen war festgelegt, dass die jeweiligen Staaten alle preußischen Vorschriften übernahmen, ihre Truppen einem preußischen Armeekorps anschlossen und zu gegebener Zeit vollständig mit preußischen Waffen ausgerüstet werden sollten.

Im Jahre 1850 gelang es dem Kaiserreich Österreich, den als Folge der Revolution von 1848 faktisch zerfallenen deutschen Bund wieder zu beleben. Auf österreichischen und russischen Druck musste Preußen am 29.11.1850 in Olmütz (Olomouc) auf die Schaf