Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Trama Editorial

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Largo recorrido

- Sprache: Spanisch

Este libro es una apología de la lectura y una alabanza del lector. A diferencia de otros adictos –léase: coleccionistas, escritores, bibliotecarios–, quien se define como «lector» es una persona distinta de aquella que colecciona, escribe o trabaja con libros… incluso si ambas comparten un mismo rostro en el carnet de identidad. Las autoras y los autores de los textos que reunimos en estas páginas fueron muchas cosas a lo largo de sus vidas. Pero aquí solo son, por convicción y decisión propia, lectores. Como Borges, están tan satisfechos con sus lecturas que dejan que los demás se enorgullezcan de lo que han hecho o escrito.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

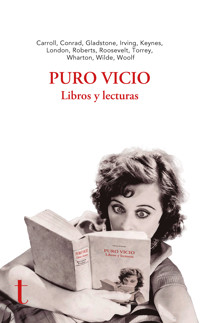

Carroll, Conrad, Gladstone, Irving, Keynes, London, Roberts, Roosevelt, Torrey, Wharton, Wilde, Woolf

PURO VICIO

Libros y lecturas

PRESENTACIÓN DEÍñigo García Ureta

Ilustración de portada: The Brat, 1931. John Ford. (Parodia)

Ilustración de colofón: Bookplate of W. B. Hand,

Pratt Institute Libraries - Ex Libris Collection

© De las traducciones, sus autores.

© De la presentación, Íñigo García Ureta, 2023

© De esta edición, Trama editorial, 2023

ISBN: 978-84-127156-3-7

ÍNDICE

En alabanza del lector

De los libros y de cómo almacenarlos

El vicio de la lectura

Los libros

¿Son los libros demasiado caros?

Alimentar el intelecto

La mutabilidad de la literatura

Libros para unas vacaciones al aire libre

Lo terrible y lo trágico en la ficción

De la afición a las citas

De ladrones de libros, gorrones y demás especies

Leer o no leer

¿Cómo debería leerse un libro?

Navegación estructural

Cubierta

Portada

Créditos

Comenzar a leer

Notas

Colofón

en alabanza del lector

La multitud lectora

En 2019 publicamos un libro titulado Del vicio de los libros que con el tiempo es inencontrable. Eso nos ha animado a pergeñar este volumen en donde hemos añadido contenido y, tal como indica el título, mucho más vicio.

Ésta es una diferencia sustancial.

Lo que no debe cambiar es la advertencia que hice en su día y que aquí repito, porque tanto entonces como ahora podría parecer que esta obra trata de libros (de si son caros o no, de cómo debemos almacenarlos, de las distintas formas de robarlos, de los vicios que suscitan y las digestiones que nos provocan, de si hay libros que no deberíamos leer en absoluto), cuando la realidad sigue siendo otra. Se trata de un panegírico. Lo que tienes en las manos es una apología de la lectura y una alabanza del lector, y entendamos por lector a aquella persona vehemente y excéntrica que entabla con los libros la misma relación que un gato con una pantufla vieja. Porque, a diferencia de las demás clases de adictos –léase, coleccionistas, escritores, bibliotecarios–, quien se define como «lector» es una persona distinta de aquella que colecciona, escribe o trabaja con libros… incluso cuando ambas comparten un mismo rostro en el carnet de identidad. Nos lo advirtió Walt Whitman: contenemos multitudes. Y hablando de multitudes, procederé a explicar lo anterior refugiándome en un ejemplo manido: el fútbol.

Pensemos, por un segundo, en la grada de un estadio. Allá, bajo unos mismos colores, con idénticas bufandas al cuello, se encuentran gentes de todas las edades y oficios: procuradoras y panaderos, peritos y peones, periodistas, pediatras y políticos de ambos sexos. De seguro, si en cualquier otro contexto se les preguntara qué les define o cuáles son sus señas de identidad, contestarían que sus hijos, sus convicciones políticas, su fe religiosa, una asumida actitud cívica o su pertenencia a una determinada clase social, o todo aquello que un código postal revela de nosotros por vivir aquí o allá. Sin embargo, en los noventa minutos que dura el encuentro eso se queda en agua de borrajas. Durante el partido no importará nada más que lo que allí los une y que se resume en un escudo, una afición y un equipo al que apoyar hasta el final. Así, Roberts y Roosevelt, Wharton y Woolf, Conrad, Keynes y compañía son aquí lecto res. Ésta es, a mi buen entender, la clave de los textos que ofrecemos a continuación. A veces parecerá que se enfrascan en otros temas, pero quien preste atención observará cómo no logran reprimir del todo una sonrisa furtiva al saberse entre iguales. Porque, como los tahúres de Las Vegas, estos lectores saben que lo que pasa en los libros se queda en los libros.

De la satisfacción del lector

Como es natural, estos lectores fueron también muchas otras cosas. Así, el inglés Gladstone fue primer ministro y el americano Roosevelt presidente. (El destino les ha deparado un recuerdo chocante: al primero, como personaje en el Flying Circus de Monty Python y al segundo como uno de los rostros esculpidos en el monte Rushmore.)

Lewis Carroll fue matemático y fotógrafo. El economista John Maynard Keynes dio clases en la Universidad de Cambridge, y asimismo estuvo unido al grupo Bloomsbury, al que pertenecía Virginia Woolf, que fue editora como Mark Twain, quien, como Jack London, también hizo sus pinitos como buscador de oro e igualmente fue capitán de barco, aunque Twain optó por la navegación fluvial, mientras London hacía surcar su goleta por Hawái o Australia. Al igual que ellos, el polaco Joseph Conrad, huérfano desde los once años, sintió el influjo del mar y de los ríos y fue capitán de la marina mercante inglesa, surcando tanto los mares del sur o el archipiélago malayo como el río Congo. Por su parte, Edith Wharton, la primera mujer nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Yale, se granjeó en vida una merecida popularidad como decoradora e interiorista. Oscar Wilde fue un famoso conferenciante. William Roberts, impresor. Washington Irving, abogado y diplomático. Bradford Torrey, ornitólogo. No obstante, reunidos en estas páginas sólo son, por convicción y decisión propia, lectores. Como Jorge Luis Borges, están tan satisfechos con sus lecturas que dejan que los demás se enorgullezcan por lo que han hecho o escrito.

De si el saber ocupa lugar

Empecemos por el primero de los textos. William Ewart Gladstone (1809-1898) fue un entusiasta coleccionista de libros, un vehemente rival de Disraeli y, como se ha avanzado, también un contumaz primer ministro del Reino Unido en cuatro ocasiones: 1868-1874, 1880-1885, 1886 y 1892-1894.

Durante sus días de colegial en Eton, Gladstone comenzó a coleccionar libros, vicio del que no pudo zafarse mientras estudiaba en Oxford y al que se vio sometido hasta el final, pues durante toda su longeva vida –murió a los 88 años– disfrutó vaciándose los bolsillos en librerías. En un momento dado, al advertir que había acumulado una colección seria, decidió fundar la biblioteca que lleva su nombre en Hawarden, Gales. Ésta es una biblioteca peculiar, no sólo por ser la única creada por un primer ministro de Gran Bretaña, sino porque hoy también es un hotel.1

El ensayo que aquí incluimos parece obra de alguien en verdad obsesionado por la distribución y el almacenamiento, los estantes, los formatos y las bibliotecas. Hoy, con nuestros actuales estudios universitarios en biblioteconomía, esto se nos antoja un capricho exótico, pero de creer a Anne Fadiman todos esos temas eran parte de la obsesión de la época. Así, en Ex libris: confesiones de una lectora, Fadiman afirma lo siguiente: «Quien desee entender el talante de W. E. Gladstone y saber más sobre la Inglaterra victoriana encontrará todo lo que necesita en ese pequeño tesoro que es “De los libros y de cómo almacenarlos”».2 Y añade cómo al parecer Gladstone siempre llevaba un libro con él dondequiera que fuese. Y cómo, según sus propias estimaciones, leyó más de veinte mil títulos, añadiendo anotaciones de su puño y letra en los márgenes de la mitad de ellos.

Más que una semblanza de la Inglaterra victoriana, «De los libros y de cómo almacenarlos» me parece un texto casi distópico. Parte de una excusa descacharrante, la supuesta aseveración del teólogo alemán David Friedrich Strauss (1808-1874) de que la doctrina de la inmortalidad ha perdido su mayor argumento al descubrirse que las estrellas del universo están habitadas, por lo que ya no pueden servir para albergar los millones de almas que vagan por el firmamento. De ahí pasa a preguntarse qué sucederá ahora que nos vamos a ver obligados a compartir planeta con las almas de nuestros antepasados, para acto seguido cuestionar de qué espacio podremos disponer para almacenar libros; libros que, como todo el mundo sabe, abultan tanto o más que vivos y muertos. Y entonces procede a compartir algunas recetas para transformar cualquier estancia media en una biblioteca en condiciones. Para no destripar la lectura, avanzo únicamente que contempla tres premisas básicas –«economía, buena disposición y una buena accesibilidad, la que requiera la menor inversión posible de tiempo»–, de tal modo que ningún libro se vea forzado a «encajar con dificultad ni [a] ser embutido en su lugar correspondiente» y así podamos acceder a ellos sin necesidad de escaleras ni otros armatostes que nos escatiman el tiempo y el espacio.

Sin embargo, el aspecto que revela que se trata de un lector adicto no tiene tanto que ver con los centímetros [que según él deberán medir los estantes] como con la propia ordenación de los libros, pues «la disposición de una biblioteca debe de algún modo corresponder y encarnar el pensamiento del hombre que la ha creado». Gladstone sabía de lo que hablaba: al montar su propia biblioteca la dotó con más de treinta mil títulos de su propiedad, muchos de los cuales él mismo transportó en carretilla para ordenarlos pensando en qué compañía merecían yacer sus autores favoritos pues, como leeremos más abajo, «¿[q]ué hombre que en verdad ama sus libros y al que aún no le falla el aliento, delega en otro ser humano la tarea de darles cobijo en su propio hogar?».

De otorgar importancia

Edith Wharton amaba el arte y aborrecía la estupidez de la alta sociedad a la que pertenecía. Era una mujer resuelta, que durante la Primera Guerra Mundial usó sus contactos con el Gobierno francés para que se le permitiera recorrer la línea del frente en motocicleta y escribir sobre lo que veía. Tal vez por eso su humor resulta menos demente que el de Gladstone, pero es infinitamente más cáustico: su voz es la de alguien que no pierde tiempo con zarandajas. Así, bajo el paraguas de lo que debe considerarse la moral –es decir, lo bueno y lo malo– de la lectura, Wharton arremete contra un tipo de lector que considera impostado, inconsciente y falto de imaginación, al que denomina lector mecánico.

Dicho lector se define por a) no cuestionar jamás su competencia intelectual, b) asumir la lectura como una obligación y c) ser incapaz de formarse un juicio personal sobre la valía del título que lee.3 De ahí que sucumba al vicio de no reconocer qué nos brinda de bueno y de malo la literatura y caiga, por tanto, en falsos moralismos. Según Wharton, al lector mecánico se la meten doblada con virtudes impostadas, pues se queda con lo superficial, confunde la anécdota con el tono y «de forma persistente desdeña el hecho de que cualquier semblanza seria de la vida debe juzgarse no por los incidentes que el autor presenta, sino por el modo en que les otorga o no importancia». Wharton entiende la lectura como un arte que debe cultivarse y al que no todos estamos llamados. Opina que leer bien sólo está al alcance de un tipo de lector –el lector nato– que posee un don, un don que sin embargo necesita cultivar «mediante la práctica y la disciplina».

En contraste, y tal vez para atemperar la contundencia de Wharton, al polaco Joseph Conrad no le preocupa tanto la perfección a la hora de leer, sino el destino de los mismos artefactos donde leemos –muchas veces para olvidar lo leído– o ni siquiera leemos. Para ello parte de la declaración de un servidor público al que no se le caen los anillos por afirmar no haber leído todos los libros de un autor, con esta coletilla: «…y si los he leído he olvidado de qué trataban». Y es que, en ocasiones, por mucho que un autor se esfuerce por reflejar o construir un mundo, por mucho que sus palabras den fe de esa «búsqueda de la felicidad por medios legales e ilegales, a través de la resignación o la rebeldía» con que todos intentamos vivir la vida, a la postre la importancia que otorga un lector a sus frutos es nula o casi nula.4 Al brindar esta problemática, este texto es el contrapunto perfecto al anterior y nos ayuda a encontrar la perspectiva necesaria para pasar la página.

Gastarse los cuartos

«Monetización» es un famoso neologismo para referirse al proceso por el cual una determinada acción es convertida en dinero, es decir, para dilucidar si un negocio es rentable o no. Con el «gratis total», la revolución digital ha exacerbado esta conciencia de la monetización en aras de garantizar la sostenibilidad de cualquier empresa, pues con frecuencia uno puede prestar un gran servicio a sus clientes, para darse de bruces contra una realidad incómoda: éstos le están agradecidos, sí, pero no lo bastante como para gastarse los cuartos, abocándolo a la ruina.

Mucho antes de que se acuñara el término, a editores y autores ya les preocupaba la monetización. De esto da fe «¿Son los libros demasiado caros?», un pequeño ensayo de 1927 donde John Maynard Keynes investigaba por qué hay tan pocos escritores que puedan ganarse la vida con los frutos de su trabajo y cómo la edición sigue siendo, como reza el chiste, «el mejor modo de acabar con una pequeña fortuna allá donde antes contábamos con una gran fortuna». ¿Y por qué debería importarnos esto como lectores? Porque, como afirma Keynes,

Durante mucho tiempo tuve la costumbre de sostener que la culpa residía en los editores. Me he convencido de que no son los culpables. La culpa reside, principalmente, en el Público –con su errónea psicología de compra de libros, su escaso desembolso, sus maneras miserables y astutas en lo que respecta al Libro, la obra más noble del hombre.

No quiero destripar el texto en cuestión, pero sí diré que, en ocasiones, los lectores también debemos asumir que formamos parte de un gran ecosistema vital, que a pesar de haber sufrido cambios a veces sustanciales lleva en pie quinientos años.

Y de aquí pasamos del bolsillo al estómago.

De las buenas digestiones

Lewis Carroll parte de una pregunta pertinente: ¿cuidamos del intelecto con el mismo rigor que cuidamos de nuestro cuerpo? ¿Vigilamos acaso nuestra dieta intelectual? ¿Mantenemos con nuestras lecturas un estilo de vida saludable que nos garantice una mente sana y en buena forma?5 Ya puestos, ¿qué debemos hacer para observar una perfecta salud mental? Como respuesta nos brinda su propia receta de lo que debe ser una dieta lectora, que podría resumirse en que uno debe consumir a) alimentos saludables, b) en la cantidad adecuada, c) sin mezclar demasiado, d) observando oportunos descansos entre comidas y e) con la debida masticación. Podría, sí, pero resumirlo así sería perderse lo que a mi juicio es lo mejor de su texto: la total ausencia de afectación al hablar de la lectura. Ningún resumen llegará a hacer justicia a un argumento donde, con la excusa de comparar novelas con hogazas de pan o jarras de cerveza, Carroll nos da una clase maestra de cómo lograr la más clara expresión sin ningún aderezo innecesario. Si se me permite el retruécano, el Carroll lector escribe llamando al pan pan y al vino vino. Tanto, que incluso se permite descojonarse un poquito de la obsesión –antigua y contemporánea– por la jerga médica dejando caer apostillas como ésta:

He escuchado cómo un médico le decía a su paciente –cuyas cuitas eran debidas a la glotonería y la falta de ejercicio– que «el primer síntoma de hipernutrición es un aditamento del tejido adiposo» y sin duda alguna aquellas sabias palabras consolaron muchísimo a aquel pobre hombre, envuelto en una creciente capa de grasa.

De árboles y finales felices

Contemporáneo de Dickens, con quien se carteó, y de Edgar Allan Poe, que le pidió consejo; embajador estadounidense en España en tiempos de Isabel II; autor de los famosos Cuentos de La Alhambra y de una biografía de George Washington, entre otras obras, Irving era un lector avezado que en «La mutabilidad de la literatura» nos propone un ejercicio interesante: dejar que sea el libro, y no su autor, quien se lamente por disfrutar de un destino distinto al planeado. Para ello, describe cómo una visita a la biblioteca de la abadía de Westminster le ayuda a trabar conversación con un pequeño tomo en cuarto, casi olvidado en los anaqueles, con quien emprende una animada charla sobre el olvido que el tiempo depara a casi todas las obras, por caducar su estilo o porque su temática acaba antojándosenos un muermo. («Echemos una mirada hacia atrás en el largo alcance de la historia literaria. ¡Qué inmensos valles de aburrimiento, llenos de leyendas monjiles y controversias acadé micas! ¡Qué ciénagas de especulaciones teológicas! ¡Qué lúgubres desperdicios de metafísica!») Y así, casi por carambola, nos brinda una de las mejores y más floridas definiciones de lo que es un clásico:

De vez en cuando surgen autores que parecen estar a prueba de la mutabilidad del lenguaje, porque se han enraizado en los principios inalterables de la naturaleza humana. Son como los árboles gigantescos que a veces vemos en las orillas de un arroyo. Árboles que, gracias a sus vastas y profundas raíces que penetran la superficie y se aferran a los mismos cimientos de la tierra, preservan el suelo que los rodea de ser arrastrado por la corriente siempre fluyente, y sostienen a perpetuidad a muchas plantas vecinas, y tal vez a otras hierbas sin mayor valor.

Acto seguido nos topamos con Theodore Roosevelt, cuyo texto, a pesar de enumerar un puñado de referencias literarias que hoy nos resultan prehistóricas, posee sin embargo una actualidad perenne. Aquí, Roosevelt se propone contestar a esta simple pregunta: ¿qué lecturas debería llevarse uno cuando viaja para unas vacaciones al aire libre? No obstante, dado que su respuesta es igual de simple («los mismos libros que uno leería en casa»), al final la cosa se complica: se ve forzado a enumerar qué lee, por qué lo lee y cuándo y cómo lo lee. Por fortuna para nosotros, no pierde un segundo en disculparse por tener filias y fobias y sólo pretende convencernos de que uno lee para gozar. En esto nos da la primera lección: «A mi edad ya me siento responsable, al menos ante mí mismo, de mis limitaciones, y procuro leer los libros que disfruto a fondo». Y se deleita, por ejemplo, con novelas con final feliz que le permiten evadirse de la realidad; le gusta que el amor de los protagonistas acabe en boda. Le gustan también los libros de aventuras, sobre todo cuando siente nostalgia de las tierras salvajes. Y Walter Scott. Y Heródoto. Y Keats. Aristófanes. El Cantar de Roldán. El Antiguo Testamento. Los dramas de Shakespeare. Schiller. Jane Austen. El humor de Mark Twain. Etcétera.

Roosevelt no es ni ingenuo ni ignorante: en apenas una docena de páginas resume todo lo que cualquier lector podría aspirar a leer en una vida entera y aún le sobra para soltar alguna perla sobre la crítica de libros: propone que en vez de los «libros de la semana» se reseñen los del «año anterior al pasado», pues «valdría la pena leer un libro del año anterior al pasado que aún es digno de reseña». También cuestiona la prevalencia del valor literario sobre otros posibles valores. Así, a quien se desespera por la actual falta de ética le recomienda hallar consuelo en una novela satírica de Dickens, y a quien se tira de los pelos por el estado de la república le recomienda leer historia, que le brindará «todo el consuelo que podamos extraer al constatar que nuestros bisabuelos no fueron menos tontos que nosotros».

Qué nos excita, qué nos asombra

Aunque no siempre buscamos finales felices. Más bien al contrario. Nos gustan las bajas pasiones, pues somos conscientes de que, como afirma Jack London, «Romeo y Julieta no serían recordados si sus vidas hubiesen transcurrido sin contratiempos». En «Lo terrible y lo trágico en la ficción», London aborda el asunto de los géneros denostados por las mentes provectas. Y lo hace tomando como ejemplo los relatos de terror de Edgar Allan Poe, un autor cuyos textos dejaban un recuerdo indeleble en las mentes de los mismos lectores que fingían aborrecer su lectura. Hoy la situación no es la misma, aunque sí comparte algo con el panorama que nos describe el autor de Colmillo blanco: escritores como Stephen King disfrutan de un éxito de ventas admirable, pero siguen quedando «por debajo» de otros más sesudos, como si guardar la compostura fuera un imperativo de un recto ejercicio lector. ¡Ja! Incluso el crítico más circunspecto devora libros inconfesables en la intimidad. Por cierto, donde London afirma que «tal vez la gente piense que es inconveniente deleitarse con cuentos que provocan miedo y terror, [pues podría] sentir instintivamente que es malo y perjudicial despertar tales emociones y por ello niega su gusto por tales historias», donde dice «miedo y terror» podemos pensar también en otros géneros donde afloran las bajas pasiones, como toda la literatura que se lee con una sola mano.

Y de lo que nos excita pasamos a lo que nos maravilla. A finales del siglo xix, el introvertido Bradford Torrey era uno de los escritores de viajes más populares de la editorial Houghton and Mifflin, sobre todo gracias a las recopilaciones de ensayos que componía para TheAtlantic Monthly, revista donde reseñaba sus paseos por la naturaleza y escribía sobre ornitología. Asimismo, editó una edición de lujo del Walden de Thoreau, autor del que era un confeso admirador y a quien nombra en «De la afición a las citas», el texto que incluimos aquí. Thoreau no es el único autor del que habla, pues también alude a Emerson y a Hawthorne, a Montaigne y a Sainte-Beuve, a Lowell y a Carlyle. Pero que nadie huya despavorido, porque no es un ensayo de crítica literaria. No, su texto nos interesa porque disecciona, de un modo impecable y con la excusa de unos cuantos escritores, aquello que nos impele a tomar un lápiz y subrayar palabras que brillan desde cualquier página, a veces sin que parezcan venir a cuento, pero siempre con la sensación de haber capturado una presa única. Torrey lo define de este modo:

Al hablar de un estilo citable no tenemos en mente obras como el Libro de la sabiduría de Salomón, las Meditaciones de Marco Aurelio o los Pensamientos de Pascal y Joubert, títulos que no son más que meras colecciones de máximas o aforismos. […] Digamos que encontrar una frase feliz y preñada en un lugar así es como tomar una manzana del plato y comerla en la mesa, mientras que toparse con una en plena lectura de un libro es como arrancar una manzana de un árbol en pleno paseo a medio día y masticarla mientras caminamos. Tanto en el primer caso como en el segundo la fruta puede ser igual de buena y sabrosa, pero ¡qué diferencia en el sabor! […] En la lectura, al igual que en cualquier otro lugar, el hombre disfruta de la emoción del descubrimiento.

De por qué es mejor prestar dinero que libros

Todo lector tiene un punto avaricioso: siempre quiere más y esto ha sido así desde Gutenberg. Y así, como nosotros, nuestros bisabuelos también pedían prestados libros que a veces no llegaban a leer. E incluso los robaban. De todo esto nos hablará William Roberts, autor que –como Torrey– no figura en la base de datos del ISBN de libros publicados en España. Roberts (1862-1940) fue librero, impresor, editor, subastero y un apasionado historiador del mundillo libresco londinense. Entre sus obras se encuentran The Earlier History of English Book-selling [Una historia previa de las librerías inglesas], publicado en Londres por Sampson, Low, Marston, Searle & Rivington en 1889; Printers’ Marks. A Chapter in the History of Typography [Marca de imprenta, un capítulo de la historia de la tipografía], publicado en Londres en 1893 por George Bell & Sons, y varias entregas para un catálogo denominado Book-Prices Current: a Record of the Prices at which Books Have Been Sold at Auction [Precios de libros vigentes: relación de los montos que han alcanzado algunos libros en subasta] que al parecer se publicaba anualmente en la capital británica, o The Book-Hunter in London; Historical and Other Studies of Collectors and Collecting [El cazador de libros londinense: estudios históricos y de otros tipos sobre coleccionistas y coleccionismo]. Este último es la fuente del texto que incluimos. En él Roberts demuestra poseer un fino sentido del humor y un conocimiento exhaustivo de libreros, bibliómanos y bibliópatas (si es que las dos últimas categorías no son la misma).

Roberts nos describe las distintas modalidades de ladrones y gorrones de libros que existen. Y aquí cabe hacer un apunte necesario. Dado que, como me consta, pues así circula el rumor, al parecer hoy por hoy nadie roba libros físicos, habrá quien cuestione la actualidad del tema. (Cuando, durante una pasada edición de la Feria del Libro de Bilbao, pregunté a mi amigo Luken Camarero si al caer la noche temía por su caseta, me respondió que sólo le causaba reparo un viejo televisor que guardaba dentro; lo único, en sus palabras, atractivo para cualquier caco.)

Sin embargo, al preparar la edición de este libro me bastó una mera ojeada a las estanterías para atestiguar que esto no era del todo cierto: a mi izquierda, abajo, se veía un polvoriento ejemplar de La historia interminable que un cuñado mío sacó de una biblioteca leridana (y que por fortuna ya devolvimos en su nombre tiempo atrás); más acá, a la derecha, quedaba un Teatro completo de Marlowe en la vieja edición de Alfaguara, que en su día me prestó el difunto Miguel Martínez-Lage y que sus herederos aún no me han reclamado. (Antes de juzgarme, revise el lector qué guarda en casa que no haya comprado con su dinero, y recuerde aquel consejo atribuido a Anatole France: «Nunca prestes libros, pues nadie los devuelve. Los únicos libros que tengo en mi biblioteca son libros que me prestaron».) Sin embargo, y dado que no deseo embarrar aún más mi reputación, dejaré que sea Charles Lamb quien cierre este apartado con una oportuna acotación sobre la diferencia entre prestar libros y prestar dinero:

Pues de aquellos que toman prestado, algunos leen despacio; otros tienen intención de leer, pero no leen y otros ni leen ni quieren leer, sino que toman prestado sólo para darte una muestra de su sagaz opinión. Debo hacer justicia a mis amigos que toman dinero prestado para decirles que al menos ellos no muestran en este capricho ni indiferencia ni chifladura, pues cuando piden dinero prestado nunca dejan de hacer buen uso de él.

De por qué lo mejor se deja para el final

Nuestro viaje acaba con escalas en dos puertos de obligada visita: Oscar Wilde y Virginia Woolf. Siempre polémico y siempre acertado, el primero nos propone un ejercicio saludable: dividir los libros en tres clases (aquellos que hay que leer, aquellos que hay que releer y los que «no hay que leer en absoluto»), porque leer no equivale a saber o, mejor dicho, porque leer podrá otorgarnos un saber, pero dicho saber no nos servirá de nada si no aprendemos también a aplicarlo. Él lo explica con menos palabras:

El verdadero gusto por la literatura es una cuestión de temperamento y no de aprendizaje: no hay libro de texto que nos lleve al Parnaso y nada que podamos aprender merece la pena que lo aprendamos.

Por último, el texto que cierra este libro se titula «¿Cómo debería leerse un libro?» y es la mejor carta de amor a la lectura con la que uno puede toparse. Ésta es una afirmación que cualquiera podrá corroborar, aun a sabiendas de que según nuestra autora «el único consejo que una persona puede darle a otra sobre la lectura es el de no seguir ningún consejo sino el propio instinto, fiarse del sentido común y llegar a sus propias conclusiones». No me siento apto para añadir nada más. Para este lector, Woolf disecciona con maestría qué experimentamos al hundir la nariz en un libro y fugarnos mucho más allá de lo que la distancia física nos permite escapar. En apenas veinte páginas logra verbalizar el placer de leer, sin estridencias ni cursilerías, y quien llegue hasta aquí sabrá por qué hemos dejado lo mejor para el final.

Por eso cierro aquí esta introducción. Lo que sigue no es sino un apunte sobre la tarea de traducir.

De los cantantes de orquesta

Aunque al menos tres de los textos que incluimos habían sido ya previamente volcados al español,6 las versiones que se ofrecen son estrictamente nuevas, si bien algunas han encontrado antes cobijo en la revista Texturas, en traducciones de profesionales de la talla de Ezequiel Valderrábano (London), Cristina Campos (Keynes), Mercedes García Lenberg (Wilde) o Catalina Martínez Muñoz con el arriba citado Miguel Martínez-Lage (Conrad). Por la parte que me toca, quiero decir que con los años he llegado a la conclusión de que el traductor no debe sentirse más que un cantante de orquesta de pueblo o un actor de doblaje y en consecuencia me he limitado a reproducir, o remedar, con la fidelidad de la que soy capaz, las distintas voces de los hombres y mujeres que aquí nos hablan. Asimismo, he decidido aligerar de forma drástica el volumen de posibles notas aclaratorias, a sabiendas de que vivimos en tiempos de Google y porque con frecuencia el desconocimiento de una obra o de un autor puede servir como acicate para que uno ejerza de detective. A algunos lectores les pica la curiosidad tanto como el bolsillo y está bien que así sea.

Deseo acabar estas líneas con una cita de uno de los lectores más sagaces que en el mundo han sido y que ya usamos en un libro anterior sobre el vicio de la lectura. Pertenece a Rafael Sánchez Ferlosio:

Las palabras sagradas no están ahí para ser comprendidas, sino obedecidas. La profundidad tiene buena prensa gratuitamente, pero no hay nada absolutamente unívoco, eso sería la suma tiranía. Las palabras tienen que ser profanas. Deben tener un agujero.7

Íñigo García Ureta