19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Konstanz University Press

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Konstanz University Press Essay

- Sprache: Deutsch

Rhetorik als Waffe – über Putins Reden als Mittel der Politik. Den Krieg gegen die Ukraine hat Wladimir Putin rhetorisch vorbereitet, eskaliert und durch eine komplexe Argumentation begründet. Das Geflecht aus Legitimationsstrategien mag befremdlich und verstörend erscheinen, es knüpft aber gezielt an den Erwartungshorizont eines breiten, nationalen wie internationalen Publikums an und garantiert ein diffuses Verständnis für die Positionen des Kreml. Der russische Präsident ist dabei kein charismatischer und eloquenter Politiker. Gerade im Vergleich zu seinem Kontrahenten Selenskyj fällt seine Redekunst deutlich ab. Aber Putins Wort ist der Ursprung aller politischen Kommunikationsstrategien im heutigen Russland. Es steckt den Rahmen des politisch Sagbaren ab. Riccardo Nicolosi seziert Putins Kriegskommunikation: von der Parodie westlicher Kriegsbegründungen hin zu einer paranoiden Kausallogik, in der Russland als ewiges Opfer westlicher Hegemonialbestrebungen figuriert; von der Affektrhetorik des Ressentiments zur Mystifizierung des Zweiten Weltkriegs als niemals endendes Ereignis; von der Modellierung des Ukraine-Konflikts als antikoloniale, tektonische Verschiebung in der geopolitischen Weltordnung zur Erhebung des Kriegs als einzig wahre Daseinsform im gegenwärtigen und künftigen Russland. So legitimiert die Macht der Worte die martialische Gewaltanwendung ebenso sehr wie sie den Krieg als Lösung aller Probleme plausibilisiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 164

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

RICCARDO NICOLOSI ist Professor für Slavische Literaturwissenschaft an der LMU München und war Fellow am Alfried Krupp Kolleg Greifswald, wo er dieses Buch geschrieben hat.

Riccardo Nicolosi

PUTINS KRIEGSRHETORIK

Konstanz University Press

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Konstanz University Press 2025

www.k-up.de | www.wallstein-verlag.de

KUP ist ein Imprint der Wallstein Verlag GmbH

Geiststr. 11, 37073 Göttingen

Einbandgestaltung: Eddy Decembrino, Konstanz

ISBN (Print) 978-3-8353-9184-0

ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-9775-0

ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-9776-7

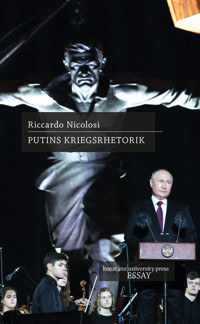

Umschlagabbildung: Veranstaltung zum 80. Jahrestag

der Schlacht von Kursk an einer Gedenkstätte in Ponyri, 23. August 2023. Foto: Gavriil Grigorov

Inhalt

1. Krieg und Rhetorik

2. Putins Rhetorik und Rhetorik im Putinismus

3. Die Kriegsbotschaft(en)

4. Parodie und Paranoia

5. Ressentiment und Reenactment

6. Antikoloniale Rebellion

7. Krieg und Krise

Anmerkungen

Verzeichnis der zitierten Reden, Interviews und Texte von Wladimir Putin

Abbildungen

Nachweise

Dank

1. Krieg und Rhetorik

Am Abend des 18. März 2024 betritt Wladimir Putin eine Bühne auf dem Roten Platz. Anlass ist das 10. Jubiläum der Krim-Annexion. Nach einem einstündigen Spektakel aus patriotischer Pop-Rock-Musik und pathetischer Versrezitation stellt sein Auftritt den Höhepunkt der Festlichkeiten dar. In den Tagen zuvor ist er erneut im Amt des Präsidenten der Russischen Föderation plebiszitär bestätigt worden. Und so wird diese Feier als eine ›glückliche‹ Verschmelzung des Schicksals Russlands mit Putin und seiner ›mutigen und weisen‹ (Kriegs-)Führung inszeniert. Auf dem Roten Platz begleiten ihn die drei anderen Scheinkandidaten, die an der Wahl teilgenommen haben: Ihnen fällt die Aufgabe zu, den Präsidenten und seine Rolle bei der Krim-Annexion öffentlich zu preisen.

In dieser sorgfältig geplanten panegyrischen Choreografie gibt es allerdings ein unstimmiges Element, und das ist ausgerechnet Putins Redekunst. Denn der russische Präsident scheint Schwierigkeiten zu haben, in seiner kurzen Ansprache den richtigen Ton zu treffen. Umständlich und gelegentlich stockend will Putin erklären, warum die vor zehn Jahren von ihm verwendete Metapher »die Krim ist in ihren Hafen zurückgekehrt« nun Realität geworden sei, indem er die damalige Annexion mit der aktuellen »militärischen Spezialoperation« (so die offizielle Sprachregelung für die Bezeichnung des Überfalls auf die Ukraine) verbindet. In dem für ihn typischen, technokratischen Duktus erzählt Putin von der neuen Eisenbahnlinie, die Russland nun mit den in der Ukraine okkupierten Gebieten und der Krim verbindet, als konkretes Beispiel für die – aus Kremlperspektive – wiedergeschaffene Einheit zwischen dem Mutterland und den sogenannten »neuen Subjekten« der Russischen Föderation, den im September 2022 völkerrechtswidrig annektierten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine (Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson). Nicht einmal bei einem weitgehend aus Claqueuren bestehenden Publikum weckt diese Rede große Begeisterung. Feierstimmung stellt sich erst wieder ein, als die drei Mitkandidaten zu Wort kommen. Vom Publikum werden sie bejubelt, denn ihren Ansprachen gelingt es spielend, die Ereignisse und ihren Protagonisten, Wladimir Putin, in eingängigen und prägnanten Formulierungen zu preisen (vgl. Putin 2024 a).[1]

Der Kontrast zwischen Putins Unfähigkeit, als eloquenter Orator aufzutreten, und seinem Image als starker, charismatischer Leader, als »kulturelle Ikone«, ist kein neues Phänomen.[2] Diese Paradoxie ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass im Kontext des aktuellen Krieges Putins Reden zwar im Zentrum der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit stehen, die rhetorische Faktur seiner politischen Kommunikation aber weitgehend ignoriert wird.

Besonders im ersten Kriegsjahr erfuhren Putins Ansprachen, zusammen mit denen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, globale Verbreitung. Auf dem medialen Schlachtfeld, auf dem dieser Krieg auch ausgefochten wird, fungieren die Reden der beiden Präsidenten als wirkmächtige Waffe im Kampf um die Deutungshoheit. Die in Russland strukturelle und in der Ukraine durch den Krieg erzwungene Personalisierung und Zentralisierung der Politik macht aus den Ansprachen Putins und Selenskyjs mediale Orte der Formulierung und Verbreitung von Argumenten für die eigene und wider die gegnerische Position, für die Erklärung und Legitimierung politischer wie militärischer Entscheidungen.

Während aber Selenskyjs Ansprachen rhetorische Qualität zugesprochen wird, dienen Putins Reden in der Regel lediglich der Rekonstruktion seiner imperialen Weltanschauung. Was in »Putins Kopf« steckt,[3] wird vorwiegend seinen Reden entnommen, um den Motiven eines in der Logik der aktuellen Weltpolitik nicht restlos begreiflichen Krieges nachzuspüren. Lange Zeit ging man davon aus, dass Russlands Politik von ökonomischen Interessen geleitet und Putins befremdliche, konfrontative Großmachtrhetorik lediglich die autokratische Fassade eines ansonsten verlässlichen Wirtschaftspartners sei. Spätestens mit dem 24. Februar 2022 ist diese Gewissheit passé, denn der großangelegte Krieg folgt offensichtlich keinem rein ökonomischen Kosten-Nutzen-Kalkül.[4]

In den wenigen Fällen, in denen Putins Kriegsrhetorik untersucht worden ist, hat der Kontrast zu Selenskyjs charismatischer Eloquenz zu einer negativen Bewertung von Putins Persuasionskunst geführt, die mit klassischer Beredsamkeit tatsächlich wenig gemein hat.[5] Der Politiker Putin spricht zwar viel, oft und gerne: Mit hoher Frequenz hält er programmatische Reden, Ansprachen zu verschiedenen Anlässen und lange Presskonferenzen, in denen ihm die gestellten Fragen lediglich Stichworte für seine Monologe liefern. Am Rednerpult, hinter dem Schreibtisch vor der Fernsehkamera oder am runden Tisch bei Gesprächen mit Journalisten und Politikern liebt Putin es, lange zu dozieren – insbesondere über Geschichte – und das letzte Wort zu haben. Allerdings ist der Putin-Sound, der die russische politische Landschaft seit einem Vierteljahrhundert dominiert, nicht eloquent im klassischen Sinne, sondern eher langatmig-technokratisch, oft oberlehrerhaft. Und seit 2012, nach seiner dritten Wiederwahl und dem Beginn der repressiv-konservativen Wende in der russischen Politik, ist er zunehmend aggressiv geworden, getragen von einem düsteren Weltbild, in dem Russland als ewiges Opfer finsterer Machenschaften des Westens erscheint. Immer öfter wechselt Putin von der staatsmännischen Tonlage in eine Affektrhetorik, die Abscheu vor der angeblichen Boshaftigkeit des Westens sowie Empörung über dessen Dreistigkeit und Lügen ausdrückt.

Selenskyjs rhetorische Qualitäten sind hingegen offensichtlich, weil medial innovativ, und daher ›sichtbarer‹ als bei seinem Kontrahenten. Zugleich ist Selenskyjs Redekunst gewissermaßen traditionell; seine Ansprachen fügen sich perfekt in die Tradition westlicher Kriegs- bzw. Verteidigungsrhetorik ein.[6] Es ist kein Zufall, dass der Vergleich mit Winston Churchill und dessen Widerstandsrhetorik im Zweiten Weltkrieg bemüht wurde.[7] Insbesondere in den ersten Kriegsmonaten waren Selenskyjs Reden außerordentlich wichtig, um im Inneren Trost und Zuversicht zu spenden und im Äußeren internationale Unterstützung zu organisieren. Der ukrainische Präsident und seine medienaffine Präsidialadministration haben mit wenigen Mitteln und in kürzester Zeit eine beeindruckende Kommunikationsmaschinerie auf die Beine gestellt und dabei neue Formate etabliert, wie die tägliche, mit dem Smartphone aufgenommene Abendansprache und die kurzen Videobotschaften an die westlichen Parlamente und Institutionen.[8]

Auch wenn man der Rhetorik der Abwehr eine gewisse moralisch begründete Persuasivität per se zugestehen muss, ist unübersehbar, dass Selenskyj vor allem im ersten Kriegsjahr die Macht der Rede auf ideale Weise nutzte. Die Rhetorizität seiner Reden besteht nicht so sehr in der sachlogischen Argumentation, denn die Botschaften, die er vermitteln will, sind bis heute einfach und einprägsam: Die Ukraine sei das Opfer eines brutalen Angriffs, den sie mit Mut und Widerstandswillen bekämpfe, wobei Selenskyj Strategien der Viktimisierung bewusst vermeidet; die Ukraine gehöre zu Europa, dessen demokratische Werte sie mit ihrem Blut verteidige; der Westen habe daher umgekehrt die moralische Verpflichtung, der Ukraine zu helfen.[9]

Eine besondere rhetorische Qualität entfalten Selenskyjs Ansprachen jedoch vor allem auf der Ebene der Stilistik (elocutio) und der Anordnung der Redeteile (dispositio), denn sie variieren gekonnt einige wenige wiederkehrende Motive und sind sorgfältig komponiert. Die Ansprache am 8. Mai 2022 zum »Tag des Sieges und der Versöhnung« beispielsweise kreiste um das Leitmotiv »Nie wieder« (Krieg), das am Ende in ein hoffungsvolles »Wieder« (Frieden) mündete.[10] Selenskyjs Reden sind meist parataktisch aufgebaut, bedienen sich zahlreicher Tropen und Figuren, die als affektrhetorische Verfahren eingesetzt werden. In der Neujahrsansprache am 31. Dezember 2022 beispielsweise bestand der Rückblick auf das vergangene Jahr zum Teil aus der lakonischen Aufzählung (enumeratio) von einzelnen Elementen (z. B. »Mariupol’. Das Theater. Der Schriftzug ›Kinder‹«), die bekannte Ereignisse effektvoll evozierten, statt sie erneut zu erzählen.[11]

Im Unterschied zu Selenskyj wirkt Putin wie ein Mann ohne rhetorisches Gesicht.[12] Man denke allein an die ›Kriegserklärung‹ am Morgen des 24. Februar 2022, als Putin in einer Mischung aus hölzernem Kanzleistil und vorwurfsvoller Wutrede darüber sprach, ihm sei keine andere Wahl geblieben als eine militärische Spezialoperation zu starten, um die (aus seiner Sicht) »russische« Bevölkerung im Donbas zu schützen sowie die Ukraine zu »demilitarisieren« und »entnazifizieren« (Putin 2022 a). Der Kontrast zwischen Putin und Selenskyj ist eklatant: hier eine verschachtelte, monoton und zugleich aggressiv vorgetragene Argumentation in einer fernsehgerechten ›Kriegserklärung‹; da eine kurze, von Selenskyj selbst mit dem Smartphone im Innenhof des Präsidentenpalasts aufgenommene Videobotschaft, die am Abend des 25. Februar 2022 auf seinen Social-Media-Accounts veröffentlicht wurde. Selenskyj stellt, umgeben von seinen engsten Beratern, seine Präsenz in Kyjiw und den Kampfwillen der Regierung allein durch die Epipher »hier« (tut) effektvoll heraus: »Der Chef der Präsidialadministration ist hier. Premierminister Schmyhal ist hier. […] Der Präsident ist hier. Wir alle sind hier. Unser Militär ist hier. Unsere Bürger sind hier. Wir verteidigen unsere Unabhängigkeit.«[13]

Die oben dargelegte, eher ästhetische Betrachtungsweise des ›oratorischen Wettkampfs‹ der beiden Präsidenten hat allerdings mit Rhetorik im eigentlichen Sinne wenig zu tun. Denn Rhetorik ist kein Schönheitswettbewerb und kein Selbstzweck, gerade und vor allem nicht in Kriegszeiten. In Ciceros berühmter Definition der Rhetorik als ars bene dicendi (»die Kunst, gut und wirkungsvoll zu reden«; Inst. or. II.17.37)[14] bedeutet das bene nicht primär stilistische Schönheit, sondern vor allem argumentative Persuasion, die durch ganz unterschiedliche Mittel erreicht werden kann. Rhetorik ist für Aristoteles eine »Kunstfertigkeit« (téchnē), nämlich die »Fähigkeit, bei jeder Sache das möglicherweise Überzeugende zu betrachten« (Rhet. I.2.1).[15] Die persuasive Dimension von Putins Rhetorik liegt nicht in der stilistischen Ausschmückung, in der Eleganz der Komposition oder im rednerischen Charisma, also nicht in den Elementen, die wir für gewöhnlich mit effektvoller Rhetorik assoziieren. Ihre persuasive Kraft liegt vielmehr in einer komplexen Argumentation, in der sachlogische und affektische Mittel zusammen mit (pseudo-)historischen Narrativen eine Pluralität verschiedener Legitimierungsgründe für die Notwendigkeit des militärischen Angriffs gestalten.

In diesem Essay gehe ich von der Prämisse aus, dass Putins politische Kommunikation nicht nur inhaltistisch, sondern auch und vor allem rhetorisch gelesen werden muss.[16] Denn wenn Putins politische Rede am Ursprung jeglicher russischen Propaganda steht, wenn sie den Rahmen des politisch Sagbaren absteckt, so tut sie das durch eine sorgfältige rhetorische Strukturierung und indem sie bestimmten rhetorischen Gattungsgesetzen folgt. In Bezug auf den Krieg gegen die Ukraine spielt Putins Rhetorik im Kontext des russischen politischen Diskurses eine eminent wichtige Rolle: Putin hat diesen Krieg rhetorisch vorbereitet, den Konflikt rhetorisch eskaliert und die Legitimität der »militärischen Spezialoperation« rhetorisch begründet. Nach dem Scheitern der Spezialoperation und dem Beginn des Abnutzungskrieges hat er den Krieg zum Hauptthema seiner Reden gemacht und ihn als dauerhaften Lebensmodus im heutigen und künftigen Russland konzeptualisiert.

Die Fokussierung auf Putins Rhetorik in dieser Studie impliziert umgekehrt keineswegs die These, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine ausschließlich Putins Krieg sei. Der Putinismus ist zwar eine personalistische Autokratie, in der alle relevanten Entscheidungen von Putin persönlich getroffen werden.[17] Doch das Regime selbst mit seiner illiberal-konservativen Ideologie ist das Produkt unterschiedlicher Akteursgruppen, die diesen Krieg vermutlich mehrheitlich nicht gewollt haben, ihn aber sehr effektiv mittragen. Putins Redekunst steht im Zentrum dieses Buchs, weil sie den Ursprung aller Argumentation für die Legitimierung und die (nationale wie internationale) Akzeptanz dieses Krieges darstellt.

Jede Beschäftigung mit der Rhetorik des Krieges muss zunächst die eigene epistemische Valenz präzisieren, weil Rhetorikanalyse angesichts der verstörenden Präsenz der Materialität des Krieges und seiner Folgen wie eine überflüssige Übung in Stilanalyse erscheinen mag. Das ist in Bezug auf den großangelegten Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine, die Fortsetzung des seit 2014 laufenden hybriden Krieges im Osten des Landes, im besonderen Maße der Fall. Die sogenannte »militärische Spezialoperation« zur Liquidierung der ukrainischen politischen Führung und zu ihrer Ersetzung durch ein russlandfreundliches Marionettenregime, die als zeitlich beschränkter Militäreinsatz geplant war, ist bereits nach wenigen Wochen – aufgrund der eklatanten Fehlplanung des Kreml sowie des cleveren und mutigen Widerstands der Ukraine – zu einem furchtbaren Abnutzungskrieg geworden, der zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Essays, im Sommer und Herbst 2024, über zweieinhalb Jahre andauert. Durch Waffengewalt hat die Russische Föderation in der Ukraine völkerrechtswidrig Gebiete okkupiert und annektiert, eine ungeheuerliche soziale, ökonomische und ökologische Katastrophe verursacht sowie Tod, Leid, Terror, Zerstörung, Massenflucht und Armut allgegenwärtig gemacht.[18]

Von Rhetorikanalyse als einer in Kriegszeiten letztlich überflüssigen Stilanalyse ließe sich aber nur dann sprechen, wenn man zwei methodologische Prämissen, die dieses Buch leiten, übersieht. Die erste Prämisse betrifft den Stellenwert der Rhetorik in der Politik: Sie ist hier nicht bloß Mittel, um bestimmte politische Inhalte zu transportieren, sondern vielmehr »Bedingung [der] Möglichkeiten und Medium [der] Konstitution« von Politik selbst.[19] Denn in der Politik – so Hannah Arendt – findet die »Scheidung von Reden und Handeln nicht [statt], [weil] Reden selbst von vornherein als eine Art Handeln« aufzufassen ist.[20] Besonders in einer gesellschaftlichen Ausnahmesituation wie dem Krieg ist der Bedarf an politischer Kommunikation groß: Kriegsrhetorik ist dabei nicht einfach propagandistische Manipulation, sondern bis zu einem bestimmten Grad »wirklichkeits- und wahrheitskonstituierend«,[21] weil sie einen diskursiven Möglichkeitshorizont eröffnet, innerhalb dessen Gewaltanwendung legitimiert und akzeptiert werden kann. Rhetorik ist ein wirksames Medium für die Plausibilisierung von Kriegsgründen und Kriegszielen, für die Konstruktion von Feindbildern und für die Erzeugung starker Emotionen wie Hass, aber auch dafür, Trost und Zuversicht zu spenden und ein Gemeinschaftsgefühl hervorzubringen.

Die zweite Prämisse betrifft den erkenntnistheoretischen Wert von Rhetorikanalyse: Diese bedeutet bloße Stilanalyse nur dann, wenn man von einem vereinfachten Verständnis von Rhetorik als stilistischem Redeschmuck ausgeht, wie es im deutschsprachigen Raum durch die ›Schulrhetorik‹ von Heinrich Lausberg prominent vertreten wird.[22] Aber bereits in den 1920er Jahren hat der russische Literaturwissenschaftler und Formalist Boris Kasanski programmatisch festgehalten, dass die rhetorische Analyse politischer Sprache sich nicht in der bloßen Etikettierung von »Redewendungen und Formen des Aufbaus der Rede mit griechischen und lateinischen Namen« erschöpfen darf.[23] Die moderne Rhetorikforschung, insbesondere jene Strömung, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Namen Nouvelle Rhétorique bzw. New Rhetoric (Chaïm Perelman / Lucie Olbrechts-Tyteca, Kenneth Burke u. a.) etabliert hat, hat das »Netz der rhetorischen Maschine«[24] in seiner Gesamtheit wiederentdeckt. Sie hat vor allem der Argumentationstheorie die zentrale Rolle zurückgegeben, die durch Petrus Ramus’ Reduktion der Rhetorik auf die Stilistik (elocutio) und die Ausgliederung der inventio (Auffindung der Argumente) in die Dialektik im 16. Jahrhundert verloren gegangen war.[25] Politische Rhetorik ist also nicht bloß eine Frage der Stilistik oder der emotionalen Performance. Vielmehr stellt sie eine komplexe Theorie persuasiver Kommunikation dar, in der seit der Antike ein großes Arsenal unterschiedlicher Überzeugungsmittel – argumentative, affektische, stilistische, performative u. a. – systematisiert wurde.

Als älteste und wirkmächtigste Form der Kopplung von Sprache und Politik hat Rhetorik von Anbeginn eine Doppelfunktion: Sie ist nicht nur Produktionsanleitung persuasiver Redekunst, sondern auch Analyseinstrument des politischen Diskurses.[26] War Rhetorik über weite Strecken ihrer langen Geschichte vor allem eine präskriptive Instanz, die Regeln für das Verfassen von Reden bereitstellte, versteht sich Rhetorik heute vor allem als deskriptiv-analytische Wissenschaft für die Untersuchung politischer Kommunikation.[27] Somit hat der Begriff ›Rhetorik‹ in dieser Studie eine zweifache Bedeutung: Er meint zum einen Putins politische oratorische Praxis und ihre rhetorische Faktur, zum anderen die Theorie wirkungsvoller Kommunikation, mit deren Hilfe Putins Reden analysiert werden. Bei diesem Ansatz müssen Kenntnisse der Rhetoriklehre beim russischen Präsidenten oder seinen Redenschreibern genauso wenig vorausgesetzt werden, wie bei der narratologischen Analyse eines Erzähltextes Kenntnisse der Erzähltheorie bei dessen Autorin vorauszusetzen sind. Vermutlich würde Putin selbst ja negieren, dass seine Redeweise etwas mit Rhetorik zu tun hat, denn dieser Begriff hat im Russischen umgangssprachlich noch jene negative Konnotation aus Sowjetzeiten, in denen Rhetorik mit »steriler, bourgeoiser Scholastik« gleichgesetzt wurde.[28]

Putins Kriegsrhetorik ist also eine Studie über Rhetorik im engeren und ursprünglichen Sinne, nicht über politische Kommunikation oder Medienpropaganda im Allgemeinen. Den Rekurs auf die klassische Rhetorik als Analyseinstrument erfordert Putins politisches Sprechen selbst, das von den aktuellen »politischen Redeweisen«, wie sie Astrid Séville und Julian Müller konzeptualisiert haben, weit entfernt ist.[29] In ihrem Essay stellen Séville und Müller am Beispiel »liberaldemokratischer« Akteure fest, dass in der »neuen kommunikativen Unübersichtlichkeit« die klassischen Muster politischen Redens durchbrochen und neu arrangiert werden, weil öffentliche Kommunikation heute synchron in verschiedenen Räumen (beispielsweise im Parlament und in den sozialen Medien) stattfindet, die voneinander nicht mehr leicht abgrenzbar sind. Im Zentrum von Putins politischer Kommunikation steht hingegen die klassische Ansprache. Als Sprechakt funktioniert sie nach der Eigenlogik einer politischen Oratorik, die von Redeweisen aus anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht durchkreuzt wird. Es ist bezeichnend, dass der russische Präsident keinen Social-Media-Account betreibt; vermutlich nutzt er das Internet aus Sicherheitsgründen gar nicht. Putins politische Rhetorik gestaltet sich daher nach althergebrachten Mustern, für deren Analyse die klassische Rhetoriklehre das geeignete Instrumentarium bereitstellt. Paradoxerweise haben die russischen Desinformationskampagnen und ihre propagandistische Zurichtung der Wirklichkeit, die in den sozialen Medien weltweit stattfinden, ihren Ursprung in einem traditionellen Medium wie der gängigen politischen Rede.

Weil aber Rhetorik eben keine unmittelbar evidente Dimension von Putins Redeweise ist, führt das zweite Kapitel zunächst in die Besonderheiten dieser Oratorik ein, zu der in erster Linie eine vielfältige und flexibel ansetzbare sprachliche Selbstrepräsentation gehört. Der Putinismus als politisches System ist dabei, wie wir sehen werden, untrennbar vom Putinismus als besonderem rhetorischem Stil, der den Anforderungen einer personalistischen Autokratie entspricht, die charismatische Eloquenz nicht nur nicht braucht, sondern geradezu bekämpft. Dabei soll auch gezeigt werden, wie die Rhetorik des Krieges von Beginn an in Putins präsidentieller Oratorik präsent war – zunächst als eine Möglichkeit unter vielen anderen –, und wie sie mit den Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat.

Das dritte Kapitel widmet sich der Legitimierungsargumentation für den vollumfänglichen Krieg gegen die Ukraine unter dem Aspekt der rhetorischen Gattung der »Kriegsbotschaft«, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Strukturelemente (vor allem der Topik) und Wirkungsfunktionen. Putins ›Kriegserklärung‹ ist in Etappen erfolgt, sie besteht aus dem pseudowissenschaftlichen Artikel über die »historische Einheit von Russen und Ukrainern« vom Juli 2021, der Videoansprache zur Anerkennung der sogenannten »Volksrepubliken« Donezk und Luhansk am 21. Februar 2022 und schließlich der Rede am Morgen des 24. Februar 2022. Der Kontrast zu westlichen Kriegsbotschaften nach dem Ende des Kalten Krieges (Kosovo 1999 und Irak 2003), auf die sich Putin bewusst bezieht, hebt den erheblichen argumentativen Aufwand hervor, den der russische Präsident betreiben musste, um die Notwendigkeit des militärischen Einsatzes als »Verteidigungskrieg« zu begründen. Eine auffällige Mehrdeutigkeit bei der Formulierung der Kriegsgründe sowie die Vagheit der Kriegsziele paaren sich hier mit dem Rekurs auf die tendenziöse historische Narration einer Zugehörigkeit des ukrainischen Volkes zur großrussischen Staatlichkeit, durch die der Ukraine jegliche politische Subjektivität abgesprochen wird.

Die beiden anschließenden Kapitel behandeln Putins Argumentation in Bezug auf den Krieg gegen die Ukraine in ihren rhetorischen Hauptelementen: dem sachlogischen Argumentieren zum einen und der Rhetorik der Affekte zum anderen. Die Pervertierung rationaler Begründungen geschieht vor allem im Zeichen der parodistischen Inanspruchnahme westlicher Legitimierungsstrategien für die militärischen Interventionen in Jugoslawien und dem Irak, eine Parodie, die völkerrechtliche Argumente aushöhlt. Damit ›rechtfertigt‹ Putin die »militärische Spezialoperation« gegen die Ukraine auf der Grundlage eines völkerrechtlichen Nihilismus, für dessen Existenz er den Westen verantwortlich macht. Putin verleiht seiner sachlogischen Argumentation Pseudostringenz durch eine paranoide, verschwörungstheoretische Monokausalität, die für disparate Ereignisse eine einzige Ursache postuliert, nämlich den Versuch des »kollektiven Westens«, Russlands geopolitische Rolle »einzudämmen«, unter anderem durch die NATO-Osterweiterung und die Verwandlung der Ukraine in ein »neofaschistisches Anti-Russland«. Zum Abschluss des vierten Kapitels stehen die geistesgeschichtlichen Quellen dieses dualistischen Denkens eines fundamentalen Konflikts zwischen Russland und dem Westen im Fokus.