4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

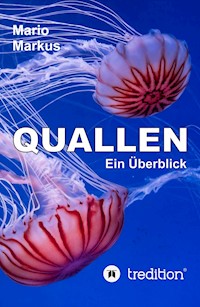

Vor 3,8 Milliarden Jahren sind die ersten lebenden Zellen auf der Erde entstanden. Gefüge aus mehreren Zellen, darunter Quallen, gibt es seit 540 bis 640 Millionen Jahren. Die Quallen haben seitdem ihre Tentakel, ihre Fortbewegung und Millionen kleine giftige "Spritzen", mit denen sie Beute töten oder sich verteidigen. Sie haben einen Mund, Augen, Geschlechtsteile und einen Magen, aber keine Lunge und kein Herz. Es gibt männliche und weibliche Quallen. Zwei Nobelpreise sind verliehen worden, aufbauend auf der Forschung mit Quallen. Einer ging 1913 an Charles Richet und Paul Portier für ihre Untersuchung der Anaphylaxie, einer extrem starken allergischen Reaktion des Immunsystems. Als Optimum benutzten sie dabei das Gift einer Qualle. Der andere Nobelpreis ging 2008 an Osamu Shimomura, Martin Chalfie und Roger Tsien für die Entdeckung des Proteins GSP in einer Qualle, welches, wenn es mit einem anderen Protein gekoppelt in einen Organismus injiziert wird, anzeigt, wo sich das zweite Protein normalerweise anlagert. Dazu beleuchtet man mit UV-Licht und schaut nach grüner Fluoreszenz.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 106

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Mario Markus

Quallen

Copyright: © 2021 Mario Markus

Lektorat: Christa Hornemann

Buchsatz: Sabine Abels

Titelbild: © Shutterstock. Autor: H. Tanaka

Verlag und Druck:

tredition GmbH

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

978-3-347-40886-9 (Paperback)

978-3-347-40887-6 (Hardcover)

978-3-347-40888-3 (e-Book)

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Ich danke herzlich Christa Hornemann für ihr wertvolles Lektorat und Sabine Abels für das Buchlayout.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort – Eine Zeitreise

Der Mythos der Medusa

Pflanze oder Tier?

Allgemeines über Quallen

Cnidaria

Nickend aber schwach

Corymorpha nutans

Auf dem Kopf stehende Qualle

Cassiopea andromeda

In 7000 Meter Tiefe: Die Kronenqualle

Periphylla eoriphylla

Fest vor Kanada verankert: Die Stielqualle

Manania handi

Rekordschwimmer in der Arktis

Aglantha digitalis

Büsche von Federn

Aglaophenia pluma

Ein Auge an jedem Tentakel

Bougainvillia superciliaris

Federn im Indischen Ozean

Gattya humilis

Die Fingerhutqualle

Linuche aquila

Eine steife und eine biegsame Form

Halecium

Die historisch erste Begegnung mit Quallen in der Tiefsee

Livernaria janetae

Seit 1921 verschollen

Craspedacusta iseana

Lieber pirschen als auf Beute warten

Solmissus

Die gefürchtete Amakusa-Feuerqualle

Sanderia malayensis

Ein Mund in jedem Arm

Catistylus mosaicus

Millionen Euro Verluste durch den Suez Kanal

Rhopilema nomadica

Nobelpreis für die Entdeckung eines Quallenproteins

Aequorea victoria

Das zweitlängste Tier der Welt: eine Qualle

Praya dubia

Gigantischer Teppich auf der Meeresoberfläche

Chondrophoren

Ein wahrlich unsterbliches Tier

Oceaniidae

Alle Koloniemitglieder durch Röhren verbunden

Solanderiidae

Stapel von Platten

Milleporidae

Große Beute wird vor dem Essen außen verdaut

Rhizostomae

Sehr selten Sex

Limnomedusae

Ein Staat von Quallen

Siphonophorae

Gelbes, grünes oder violettes Meer

Semaeostomeae

Ein fallendes Netz

Cyanea lamarckii

Quallen als Parasiten von Quallen

Narcomedusae

Muskelprotze

Trachymedusae

Die »Löwenmähne ist schuld« sagt Sherlock Holmes

Cyanea capillata

Ein Hospiz für Fische

Cotylorhyza tuberculata

Effiziente Augenlinsen

Aurelia aurita

Erbrechen nach Berührung

Pelagia noctiluca

Milliarden Quallen rund um Japan

Stomolophus nomirai

Nur gefilterte Nahrung

Rhizostoma octopus

Invasion in Mexiko

Phyllorhiza punctata

Zuerst männlich, dann zwittrig, dann weiblich

Chrysaora hysoscella

Atypische Körperform: Eine »Monster-Qualle«

Rhopilema virrilli

Der Magen halb so groß wie der Körper

Aequorea forskalea

Die »Quallenblüte«: Ein schwimmender Teppich aus Millionen von Quallen

Rhizostoma pulmo

Die Stiche können psychiatrische Folgen haben

Gonionemus vertens

Unfähig zu schwimmen

Stauromedusae

Nur der Kopf ragt aus dem Polypenrohr

Coronatae

Augen fast so gut wie beim Menschen

Chironex flexkeri

Quallen als Nahrung

Rhizostomae und andere

Eine besondere Delikatesse

Rhopilema esculenta

Süßwasserquallen

Craspedacusta sowerbii

Die Segelquallen

Velella velella

Endlich Frieden: Kleben statt Stechen

Anthoatecata

Mund-zu-Mund Fortpflanzung

Stomolophus meleagris

Eine Qualle mit Balztanz

Cubozoa

Rippenquallen: Ohne Giftnesseln geht es auch

Haeckelia

Ein Tier mit insgesamt nur 300 Megabyte

Hydra viridissima

Ferngesteuerte Killerkugeln

Cassiopea xamachana

Nachtaktive Quallen

Copula sivickisi

Quallen fressen Quallen

Berroe cucumis

Die Seestachelbeere: Verhasst in der Nordsee

Pleurobrachia pileus

Bekämpfung von Quallenplagen mit Quallen

Bolinopsis infundibulum

Quallen als wirtschaftliche Verbrecher

Mnemiopsis leidyi

Das »Gefühl des nahenden Todes«

Carukia barnesi

Meisterhaftes Schwimmen und Senkrechtstart

Aurelia labiata

Krebse im Magen fressen Schädlinge auf

Chrysaora colorata

Perfekt würfelförmiger Kopf

Carybdea marsuppialis

Neuerdings exklusiv in Neuengland

Chrysaora quinquecirrha

Brutpflege

Chrysaora fuscescens

Ist es eine Art oder zwei, drei, vier oder fünf?

Mastigias papua

Krebse huckepack

Phacellophora camtschatica

Quallen im Kino

Quallen in der bildenden Kunst

Ewiges Leben?

Werden uns die Quallen besiegen?

Quallen halten Einzug in der Lyrik

Literatur

Bildautoren

Über den Autor

Vorwort – eine Zeitreise

Quallen gehören zu den ältesten mehrzelligen Wesen auf unserem Planeten. Wir haben es somit wahrlich mit einer Zeitreise zu tun.

Funde in den USA, in Illinois und Utah, aus dem Proterozoikum (vor 250 bis 541 Millionen Jahren) werden auf ein Alter von 550 Millionen Jahre geschätzt. Sie werden noch durch Funde aus dem Neoproteozoikum (vor 1.000 bis 541 Millionen Jahren) aus China übertroffen, die auf ein Alter von 635 bis 577 Millionen Jahre geschätzt werden. Doch diese Angaben sind umstritten, da auch die C14-Methode zur Datierung nicht immer zuverlässig ist. Unumstritten ist allerdings das Stattfinden der sogenannten Kambrischen Explosion, die vor 541 Millionen Jahre geschah und aus der letztendlich alle uns bekannten Tiere hervorgingen.

Sehr unsicher ist auch der Stammbaum bzw. die Reihenfolge der Erscheinung mehrzelliger Tierarten: Schwämme, Gewebetiere, Hohltiere, Nesseltiere usw.

Man lese dieses Buch jedenfalls mit dem Gefühl, dass wir es hier mit Repräsentanten einer Zeit zu tun haben, in der Lebewesen von einzelnen Zellen zu organisierten, miteinander kommunizierenden Wesen wurden. Es ist in dieser Hinsicht auch ein Buch der Genesis der Tiere. Es bleibt die Frage: Wie fanden die Zellen zueinander und differenzierten sich so weit aus, dass sie durch eine große Zahl verschiedener Aufgaben ihrer Zellgemeinschaft dienen können.

Der Mythos der Medusa

Medusen, so wie sie in diesem Buch beschrieben werden, benennt man nach einer weiblichen Gestalt aus der griechischen Mythologie. Diese Gestalt, die detailliert in Ovids Metamorphosen beschrieben wird, war sowohl schön, wie auch giftig. Ihr Haupt war bedeckt von Schlangen und ihr Blick verwandelte die Menschen in Gestein.

Perseus, ein Sohn des Zeus, wurde beauftragt, die Medusa zu enthaupten. Um nicht in einen Stein verwandelt zu werden, sah er Medusa als Spiegelbild in seinem Schild während er sie mit seinem Schwert enthauptete. Aus dem verbleibenden Rumpf sprangen Pegasus, ein fliegendes Pferd, und Chrysaor, ein Krieger mit einem goldenen Schwert. Der abgetrennte Kopf der Medusa lebte weiter. Elemente dieses Mythos findet man in echten, biologischen Quallen wieder. Ihre erwachsenen, sich geschlechtlich fortpflanzenden Formen nennt man Medusen. Die Griechen hatten diese Lebewesen genau beobachtet – das Wissen wir aus den Schriften des Aristoteles. Die Schlangen auf dem Kopf und die Schönheit der mythologischen Medusa entsprechen jeweils den giftigen und teilweise tödlichen Tentakeln und der Schönheit dieser Lebewesen. Das Entstehen von Wesen nach dem Schlag des Perseus beobachtet man bei Quallen in einer ihrer Lebensetappen, nämlich der Strobilation (Siehe Kapitel »Allgemeines über Quallen« in diesem Buch), in der sich scheibenweise junge Quallen abtrennen und sich dann zu erwachsenen Tieren entwickeln. Das Weiterleben des Kopfes im Mythos entspricht der erstaunlichen Eigenschaft der Quallen, deren Körperteile nach einer Trennung weiterleben. Bei Quallen geht es allerdings noch so weit, dass jeder der getrennten Teile den fehlenden Teil regeneriert, ein Vorgang der den Griechen in ihrem Mythos wohl nicht passte.

Pflanze oder Tier?

Aristoteles (384–322 v. Chr.), der einen Teil seines Lebens an der Ägäischen Küste verbrachte, hatte oft die Gelegenheit, Quallen zu beobachten. Er nannte sie Aealephs, was auf Griechisch »Nadeln« bedeutet, anspielend auf die giftigen Nadeln der Quallen. Er stellte die Frage, ob es sich um Pflanzen oder Tiere handele und ließ die Frage offen. Was ihn verwirrte war, dass er keine Blutgefäße sah, wie es auch bei Pflanzen der Fall ist, aber eine erstaunliche Empfindlichkeit bei Berührungen, wie bei Tieren.

Plinius der Ältere (24–79 n. Chr.) schloss sich der incertae sedis, das heißt dem Rätsel von Aristoteles an und dies tat sogar auch noch viel später Carl von Linné (1707–1778). Ein philosophisches Urteil kam dann von dem Naturforscher Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707–1788), der die Trennung von Tieren und Pflanzen verneinte und angesichts der Quallen, Anemonen und Korallen, so wie einzelnen, getrennt betrachteten Eigenschaften von Tieren und Pflanzen, ein Kontinuum zwischen Tieren und Pflanzen postulierte.

Der nächste Schritt wurde 1800 durch Napoleon möglich. Er schickte ein Schiff um die damals noch unerforschte Terra Australis, der heutigen Antarktika, unter der Leitung von Francois Péron (1775–1810). Von der Besatzung mit 24 Mann kamen nur sechs zurück. Péron und auch Napoleon interessierten sich unter anderem für die rätselhaften Quallen, die während dieser Fahrt untersucht wurden. Péron hatte drei Jahre Medizin studiert und brach das Studium ab, doch er besaß genug Kenntnisse, um Quallen zu sezieren und festzustellen, dass sie zwar ein Netz von Nerven besitzen, aber kein dichtes Netzwerk, dass man als Gehirn bezeichnen kann. Auch haben sie kein Körperteil, dass man, physiologisch betrachtet, als Kopf bezeichnen könnte.

Es folgten die Untersuchungen von Christian Ehrenberg (1795–1876), Professor der Zoologie in Berlin. Er stellte als erster fest, dass Quallen einen Muskelring besitzen und – bis dahin übersehen – typischerweise 24 Augen. Diese befinden sich in symmetrisch angeordneten Gliedern rund um die Mundöffnung. Meistens sind es sechs Augen pro Glied, so dass ein für den Menschen beneidenswerter Überblick möglich ist. Es gibt allerdings auch Arten, bei denen ein Auge am Ende eines jeden Tentakels ist. Sein definitives Urteil war: Es sind Tiere.

In der Reihe der Quallenforscher war dann der norwegische Geistliche und Biologe Michael Sars (1805–1869) an der Reihe. Ihm verdanken wir das Wissen über die Metamorphose der Quallen: Die ausgewachsene, schöne Meduse, die Eier freilässt, die daraus entstehenden Larven, sie sich zu Polypen wandeln und die Abtrennung von Scheiben (Strobilation) im oberen Teil der Polypen. Jede Scheibe entwickelt sich zu einer Meduse. Dabei pflanzen sich die Medusen meistens geschlechtlich und die Polypen durch Knospung fort. Sars bestätigte das Urteil von Ehrenberg, dass es sich bei Quallen um Tiere handelt.

Doch ein neuer Grund für Streit trat auf: Die beeindruckende Eigenschaft von Quallen riesige Kolonien zu bilden. Ein Beispiel ist die sehr giftige Portugiesische Galeere Physalia physalis. Dies wird detaillierter im Kapitel »Ein Staat von Quallen« in diesem Buch besprochen. In diesen Kolonien übernehmen die einzelnen Individuen verschiedene Aufgaben: Bewegung, Vermehrung, Verdauung, Reaktion auf äußere Berührung und Schwimmen. Die Individuen sind über Kontakte ihrer Nerven vernetzt. Hier stellt sich nicht mehr die alte Frage »Pflanze oder Tier?«, sondern eine völlig neue Frage: »Individuen oder Verband?« Man diskutierte dies mit einer quasi-soziologischen Haltung, die nicht weit entfernt von der Soziologie des Menschen liegt. Thomas Henry Huxley (1825–1895), der für die Akzeptanz des Darwinismus eintrat und dadurch für viele Menschen bekannt wurde, vertrat die Ansicht, dass es sich um Individuen handelt, die zweckmäßig kooperieren. Louis Agassiz (1807–1873), einer der ersten renommierten US-Wissenschaftler, sprach von der Kolonie als wäre sie ein einziger, großer Organismus. Der Deutsche Mediziner und Naturforscher Ernst Haeckel versuchte den Streit zu schlichten, indem er von der Existenz eines Kontinuums zwischen Individuum und Verband sprach. Solch einem Kontinuums-Gedanken begegneten wir schon weiter oben bei der Frage »Mensch oder Tier?« in den Gedanken des Forschers Georges-Louis Leclerc de Buffon.

Allgemeines über Quallen

Quallen gehören zum Stamm der Nesseltiere. Andere Stämme sind zum Beispiel die Mollusken, auch Weichtiere genannt und die Wirbeltiere. Große Nesseltiere, zum Beispiel jene der Klasse der Schirmquallen, haben keine Fressfeinde, so dass sie an der Spitze der Nahrungskette stehen.

Nesseltiere werden in fünf Klassen unterteilt:

1. Die Blumentiere (7500 Arten). Zu ihnen gehören die Seeanemonen und die Korallen. Sie kommen in diesem Buch nicht vor.

2. Die Stielquallen (50 Arten).

3. Die Würfelquallen (50 Arten).

4. Die Schirmquallen (200 Arten) mit den Ordnungen Kranzquallen, Fahnenquallen und Wurzelmundquallen.

5. Die Hydrozoen (3500 Arten).

Früher zählte man noch die Rippenquallen zum Stamm der Nesseltiere. Heute werden sie als eigener Stamm betrachtet, der mit den Nesseltieren wahrscheinlich nicht nah verwandt ist. Der alten Tradition folgend, werden sie in diesem Buch trotzdem so behandelt als wären sie Nesseltiere. Dieser Stamm sowie die oben aufgeführten Klassen 2., 3., 4. und 5. werden in diesem Buch beschrieben, nicht aber die Klasse 1, da sie schon in mehreren guten Büchern beschrieben worden ist.

Die wichtigste und namensgebende Eigenschaft der Nesseltiere ist der Besitz giftiger Nesseln, welche diese Tiere in Nesselkapseln erzeugen. Die Kapseln enthalten einen spiralförmig gewickelten Faden aus festem Material, der mit einem Druck von ca. 150 bar in das Opfer hineingestoßen wird. Die Nesseln dienen dem Beutefang und der Verteidigung. Im Allgemeinem werden die Nesselkapseln nach Gebrauch abgestoßen und durch neue Kapseln ersetzt.